お先に 失礼 し ます 翻譯的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦KAGAMI&Co.寫的 讀空氣、探表裏,笑談日本語:解讀曖昧日語隱藏真意及文化脈絡的超強辭典 可以從中找到所需的評價。

國立臺灣大學 建築與城鄉研究所 黃蘭翔所指導 徐麗婷的 台北東本願寺「印度風格佛寺」建築考論 (2021),提出お先に 失礼 し ます 翻譯關鍵因素是什麼,來自於印度風格佛寺、台北東本願寺(大谷派台北別院)、武知幸文、築地本願寺、伊東忠太。

而第二篇論文輔仁大學 跨文化研究所比較文學與跨文化研究博士班 許雪姬所指導 齋藤齊的 《楊英風早年日記(1940-1946)》的 分析與考察及其與《葉盛吉日記 (1938-1950)》的比較 (2021),提出因為有 楊英風、心性、北京、宜蘭、葉盛吉、日本大正教養主義的重點而找出了 お先に 失礼 し ます 翻譯的解答。

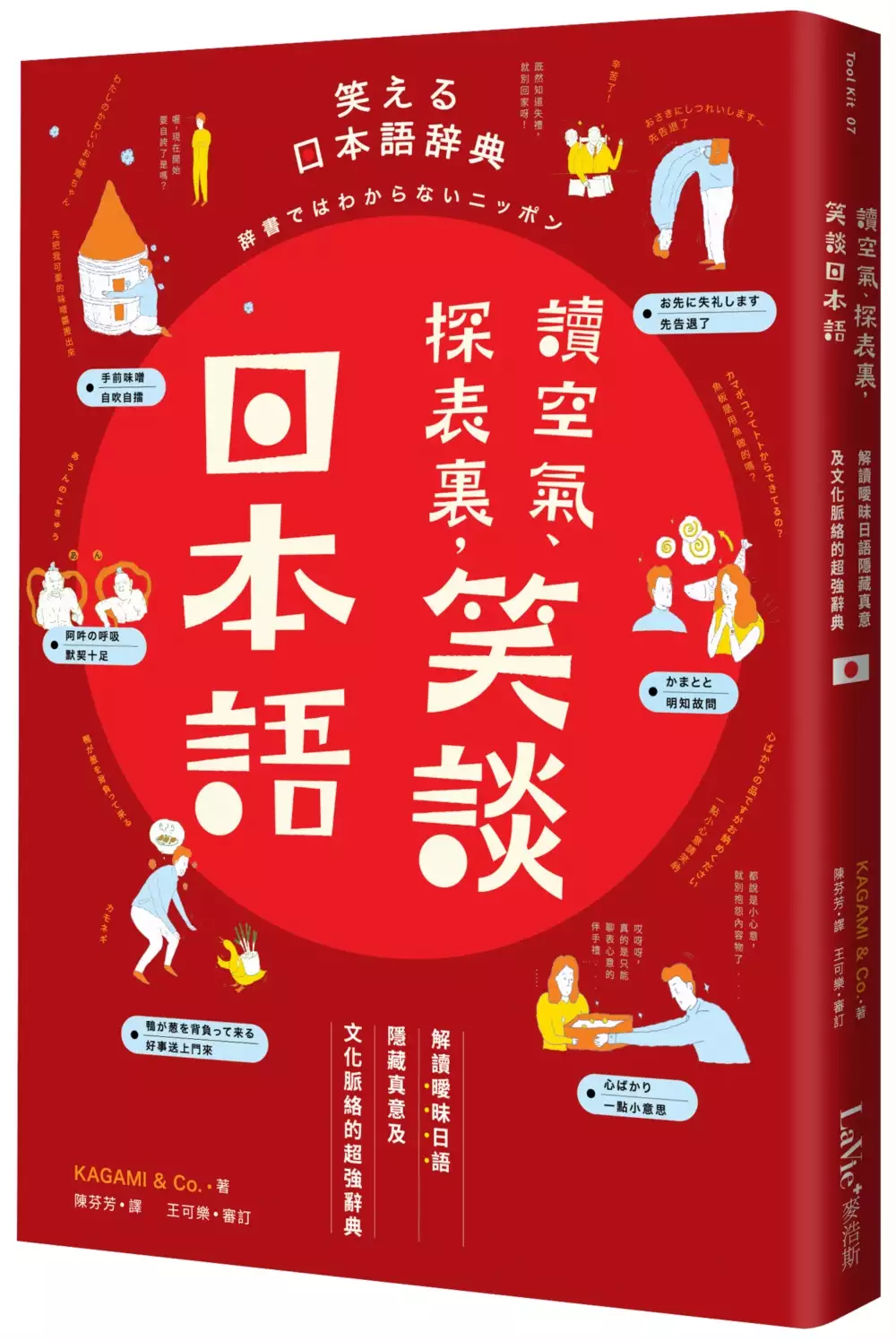

讀空氣、探表裏,笑談日本語:解讀曖昧日語隱藏真意及文化脈絡的超強辭典

為了解決お先に 失礼 し ます 翻譯 的問題,作者KAGAMI&Co. 這樣論述:

一網打盡辭典查不到、課本沒有教,但日本人間心照不宣的「裏」日語!收錄超過三百則道地慣用語、流行語及常見詞句,從由來、檯面上及檯面下的含意、正確使用情境與文化背景全面解說!@王可樂(王可樂的日語教室創立者)審訂@日文老師、台日作家、在日生活者 好實用強力推薦茂呂美耶/作家酒雄/旅遊作家&部落客楊錦昌/輔仁大學日文系教授薛如芳(kaoru) /「強運少女的日本生存日記。」粉絲團版主Miho/「東京,不只是留學」粉絲團版主&《日本人,搞不懂你ㄋㄟ》作者Lulu EYE/東京職場&生活觀察者------學日語最難的,不是背單字和記文法,而是了解大和民族的心理及語言藝術!日本人的話語

從不只是表面上的意思,更重要的是那股未曾明說卻瀰漫於周遭的「空氣」。乘載著各式各樣微妙意涵的日語,反映了日本人世代相傳的處事之道與曖昧性格,那是只查一般辭典或文法書無法理解的「裏」日語。日語曖昧、表裡不一的特性,看這些例子就知道!◆當日本人說他將「不吝」幫忙時,是在暗示你這只是場面話啦~◆「ご馳走さま」除了多謝款待、也有暗示難吃料理或無聊話題到此為止的意思。◆「いい加減」中的「いい」明明是「好」的意思,為何這個詞多用在負面?◆「めでたい」是可喜可賀之意,但「おめでたい」可不是什麼好話……◆「たしなむていど」表示還算喜歡的意思,但若有人問你是否喜歡小酌一杯,這樣回答可會被認為是酒國英豪喔(笑)

除此之外,許多約定俗成的慣用語之緣由與背後文化意涵,更是了解日本文化的重要基礎:◆「粗茶(そちゃ)ですが」中的謙讓文化「粗茶」是粗糙的茶,亦即看起來便宜不那麼好喝的茶,又指給客人上的茶──日本人上茶時會客套地說:「粗茶ですが 」。真是奇怪,明明就是重要的客人,怎麼可能端上難喝的茶,還事先聲明這是粗茶?對此感到不解的人就是不夠了解日本謙遜的文化。在這種情況下若有人獻茶時指名道姓地說:「這是靜岡產的銘茶」,可會引起客人心中不快,暗譙:「你這傢伙是有多了不起呀!」想要妥善處理這種煩瑣的人際關係,不管端出來的是靜岡銘茶、是普通的茶,還是名副其實的粗茶,都只要說「粗茶ですが」(請用茶)即可。倒是,近年來

有愈來愈多人在聽到「粗茶ですが」時以為奉上的茶肯定很難喝,這種有涵養的客套習俗因而逐漸消失。那麼,最近在端茶敬客的時候都說些什麼?有人會講「いらっしゃいませ」(歡迎光臨)這種完全沒有關係的招呼,也有人會說「どうぞ」用個「請」字曖昧帶過。◆「判官贔屓(ほうがんびいき)」為什麼是對弱者表示同情的意思?這裡的「判官」並非指法官,而是平安時代末期的武將源義經。源義經在與宿敵平家的戰役中曾立下汗馬功績,卻被兄長源賴朝視為危險分子,最後戰敗而亡。落魄的遭遇讓源義經成了日本人心目中不幸的敗者代表。對日本人來說,除了認同弱者挑戰強者的積極態度,亦有一種為對方努力的姿態所感動而衍生出「已經這麼努力了,就算贏不了

也沒關係」,像是在守護自己那不長進的兒子一樣的複雜心情。◆「阿吽の呼吸(あうんのこきゅう)」為什麼會衍伸為有默契的意思呢?「阿吽の呼吸」的「阿吽」是梵語裡第一和最後一個字母用漢字表音的結果,正好日語的五十音也起於「あ」止於「ん」,這可不是巧合,據說日語的五十音排列其實是受到研究梵語學問的影響。「阿吽」一般也用來指萬物的起始和結束,在盛行使用難解的文字和圖畫的密教裡,「阿吽」代表了宇宙的源起和歸著點這等重大的涵義。此外,從發音時「阿」的張口、「吽」的閉嘴動作裡「阿吽」又代表吐氣和吸氣,「阿吽の呼吸」便由此延伸出「息(いき)が合(あ)う」,即雙方共事時的步調與心境合而為一的意思。立在寺院山門兩側的

仁王像或是神社前的狛犬石像,左右嘴巴一張一闔便是象徵「阿吽の呼吸」,互有默契地看守院內(在守衛的工作上他們其實比膽小的狗還沒用……)本書以趣味詼諧的方式介紹各種生活必備用語,除了能幫助各位看官解讀當下氣氛、正確應對,也能從中理解日本人的性格與文化,奠定堅強深厚的日語基礎!審訂/王可樂曾任職「日本學術振興會」擔任「特別研究員(JSPS DC2)」,「王可樂的日語教室」創立者。研究主題是日本文學論和日本作家研究,著有多部學術論文,喜歡將複雜的東西簡單化,因此跳脫傳統模式,不斷開發新的、有趣的日文教學方式。著有《日語大跳級》、《日語助詞王》,養了3隻貓2隻狗,目前定居於斗六。【更正啟事】本書P11【

お変わりありませんか】的倒數三行翻譯有誤,特此更正。原文:人在關心問候對方別來無恙的同時,多少期待著變化的發生,這種奇怪的人(お変わりのある人)不作假,流露出可愛的本性。更正後:人在關心問候對方別來無恙的同時,多少期待著變化的發生,當聽說對方「有不好的變化」時,問候的人會覺得這人比較可愛。以上內容於二刷之後會全面更新,很抱歉造成各位讀者的困擾,也請大家繼續支持指教。

台北東本願寺「印度風格佛寺」建築考論

為了解決お先に 失礼 し ます 翻譯 的問題,作者徐麗婷 這樣論述:

1936年落成的台北東本願寺(真宗大谷派本願寺台北別院)是一座被指為「印度風格佛寺」之特殊樣式的建築。過去研究因遺跡的消滅、史料的缺失而受限。本研究以台北大谷青年會《ひかり》雜誌中所見史料為契機,考證台北東本願寺以新樣式重建的背景與經過。隨後分析台北東本願寺的建築形式和空間含義,線索有二:其一是將台北東本願寺置於亞洲(上海、東京、台北、大連)同時期印度風格佛寺之系譜,追溯佛寺風格印度化之主張,分析印度風格的具體表現。其二是在形式風格的分析之上,關注佛寺之為信仰空間的實現方式,分析外部立足點傳達宗教氛圍的空間要件,以及內部平面構成反映的僧眾秩序。最後討論社會環境中「印度風格佛寺」的意義指向。研

究發現:(1)工事主任、松井組武知幸文在本堂復興工事中扮演關鍵角色。武知幸文是關東大地震之後成長起來的、關心鋼筋混凝土建材及防災構造的青年建築師。其人原是築地本願寺建築設計相關者之一,在築地本願寺竣工後來到台灣,負有台北東本願寺工事之全責,完工後留在台灣成為總督府技師。武知幸文明確表示台北東本願寺與築地本願寺樣式相同,且以築地本願寺為成功案例說服僧眾接受新樣式,可證實學界對於台北、東京二寺的關聯性推測。(2)《臺灣建築會誌》所載台北東本願寺之樣式名稱「中古印度佛教式」或屬誤植,推測是工事者對築地本願寺樣式「古代中印度佛教式」不理解而造成。築地本願寺樣式基礎脫胎自古代印度佛教之岩窟寺院(Nasi

k Caves第18窟支提窟,伊東忠太筆記為第17窟,公元前1世紀),並攝取亞洲之印度文化圈的其它樣式而成。構成台北東本願寺特色的穹頂與中古印度無關,且中古時印度佛教衰微,應不存在「中古印度佛教式」。(3)台北東本願寺的本堂內部由僧侶支配的「柵內」部分中段向外陣凸出、佔據平面正中心,形成自己的特色。較築地本願寺壓縮「柵內」、本堂內部更接近公共集會所的性質,可以看出台北東本願寺之僧侶階層在僧眾/神人關係中的中心地位。新建築營造過程中,東本願寺僧侶為維護本宗派之門面尊嚴,渴望「本島首屈一指」的大伽藍,是印度風格佛寺在台灣實現的重要推力。

《楊英風早年日記(1940-1946)》的 分析與考察及其與《葉盛吉日記 (1938-1950)》的比較

為了解決お先に 失礼 し ます 翻譯 的問題,作者齋藤齊 這樣論述:

本論文分析了戰後臺灣藝術界著名雕塑家楊英風(1926-1997)在舊制中學時期所寫下的《楊英風日記》(手稿)。記錄了楊英風在面對日本、中國大陸、臺灣等複雜的歷史背景和處境不同時期的身份轉換過程中不間斷地努力,在戰火中仍未間斷寫日記,他是如何展現及塑造自己的「心性」歷程。楊英風的一生的核心是「在苦惱中奮鬥進取」,從他的早年日記裡能找得到這些當時受困卻不低頭的氣概是如何培養的。日記裡楊英風遇到的變動期的困擾裡“天之未喪斯文也” 的氣概從不躲避正面的反應,是如何煉成的?更進一步,研究者必須講究的課題就是通過楊英風的日記跟葉盛吉和其他人士同一年代的日記的詳細地分析來研究當時的教養主義擁有任何意義或者

負面影響。本論文一方面採用細密探究手稿裡面的心性的方法,另一方面盡量田野訪談,研究分析楊英風的生涯進行兩方法間的分析、比較與探討。 在本論文中,主要以收集《楊英風日記》的「心性」內容為著眼點。論文沒有採用日記研究中常見的手法,即把記錄歷史事件與其他日記和同時代資料的記載內容進行比較。而是採用了另外一種手法,通過盡可能地將 "心性"與社會事件分開來探索其「心性」原點的方法。首先作為 "心性"的前史,通過實地考察驗證宜蘭楊氏祖先開拓者後代子孫的口頭論述。第二,追尋楊英風父母在中國大陸創業的足跡。第三,通過對比同代人在同一環境中的歷史材料,如《北京日本中學史》,考察了楊英風離開宜蘭到北京後的四年

"心性 "環境。第四,本論文分析了國家身份、民族身份、性別意識和「夢想」潛意識下所代表的含義。第五,本論文通過與同時代臺南出身的醫生葉盛吉遺留的《葉盛吉日記》內容進行比較和對比,分析了兩人所接受過的教育,尤其是經過日本教養主義洗禮下,思考作為 「教養」接受者的「心性」應該回歸何處。閱讀過本文之後會對「心性」有更深一層的瞭解和感悟。楊英風和葉盛吉,兩位都受到的“日式教育”,楊是舊制五年制中等學校四年級修完未畢業及格東京美術學校,但在戰亂下未畢業的;葉是台南一中畢業,二年補習學校後,舊制第二高等學校畢業進入東京帝國大學醫學部二戰後轉校台大醫學部。他們倆都通過日本大正民主的自由開放的菁英教育的環境下

受過高等教育受老師們輔導下的影響很大。這些所謂“大正教養主義”的主流派的源流歸於大正民主。談到楊英風和葉盛吉和其他受過這些脆弱潮流上的小船的知識分子的時候,不能忽視這些潮流的來源和以後的影響。特別他們受過的高級知識分子的貴族性的優惠下達到何種學歷上的成就也是值得研究。