七 大罪 戒律的復活 國語的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦三浦綾子寫的 三浦綾子:《新約》告訴我的故事 為什麼耶穌的魅力吸引了我? 和列夫‧托爾斯泰的 復活都 可以從中找到所需的評價。

這兩本書分別來自星火文化 和木馬文化所出版 。

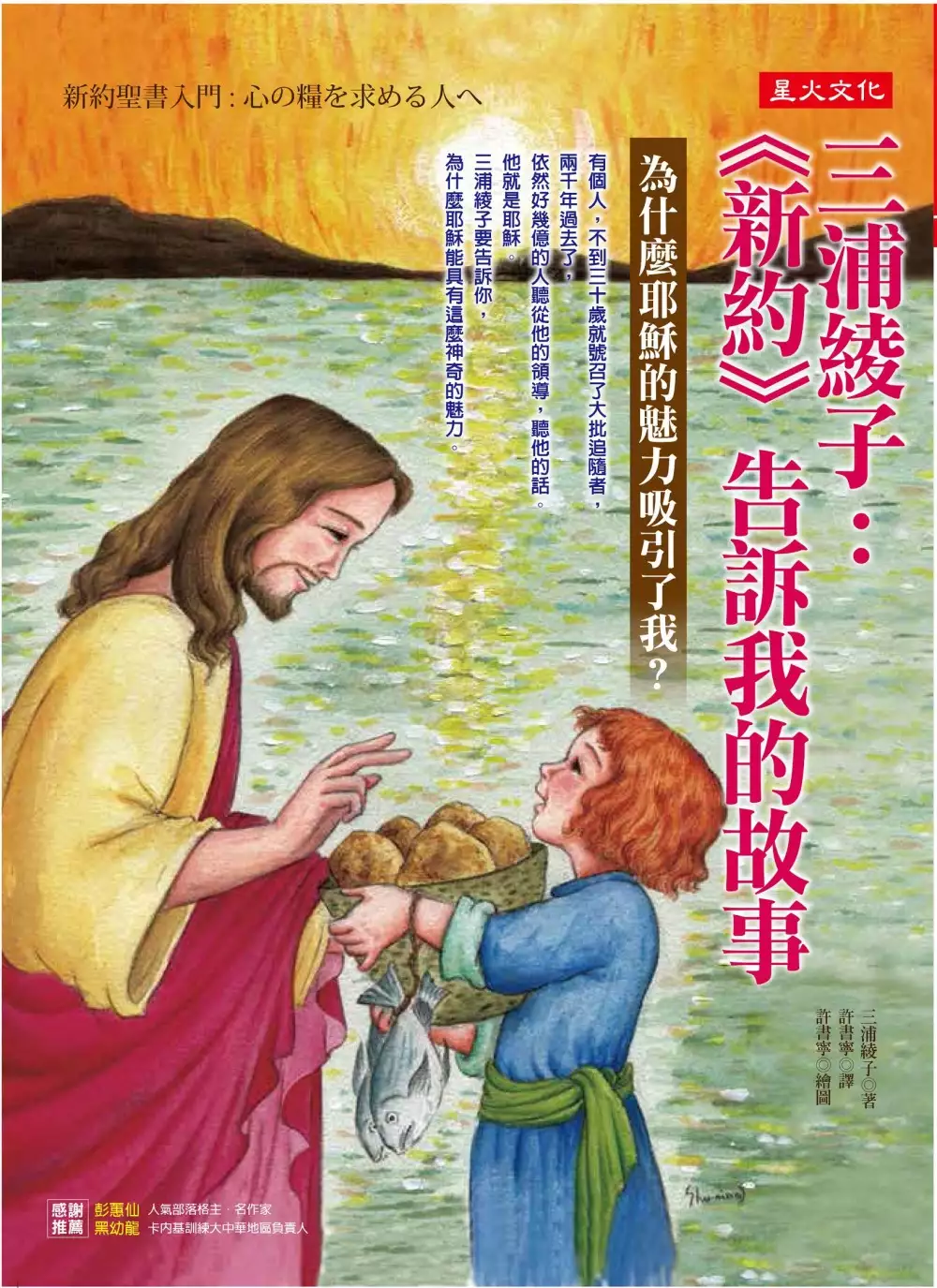

三浦綾子:《新約》告訴我的故事 為什麼耶穌的魅力吸引了我?

為了解決七 大罪 戒律的復活 國語 的問題,作者三浦綾子 這樣論述:

◎本版譯名以和合本為主,並附有思高本對照,方便讀者閱讀。 有個人,不到三十歲就號召了大批追隨者,他過世快兩千年,依然好幾億的人聽從他的領導,聽他的話。 他就是耶穌。而三浦綾子想知道,為什麼耶穌能具有這麼神奇的魅力? 因此,她透過四部福音的作者分別描述自己和耶穌相遇的親身經歷,讓我們知道耶穌如何把自己的理念實行出來,他做了哪些奇妙的事情,又是如何堅持自己的價值和使命而死,及他的復活如何成為榜樣,讓他的門徒們死心塌地地效法他。這四位作者分別是稅務員馬太、任性的富家子馬可、受人敬重的醫生路加,以及最年輕的門徒約翰。 三浦綾子描述了耶穌在兩千多年

前,如何以一個「領導者缺席」的方式,藉由他所培育出來的區區幾個平凡出身的門徒,將他的價值觀傳布到全世界去。三浦也是透過這些門徒的見證,認識了耶穌,更有許多人,藉由三浦寫的這本書,認識了魅力無窮的耶穌。 稅務員馬太原本是羅馬帝國的走狗,但他被耶穌改變了。他記得的耶穌話語是:「如果有人打你的左臉,把右臉也朝向他……」(不是健康的人需要醫生,而是有病的人。我不是來召義人,而是來召罪人。」) 馬可記得,當反對耶穌的人指責他在安息日醫治人,一向修養很好的耶穌都生氣了。他做該做的事,得罪權勢也不怕。 醫生路加特別記得,耶穌講了浪子回頭的比喻。日本小說家芥川龍之介聽了這個故事之

後,為什麼將之喻為「短篇小說的極致」? 自認為耶穌最喜愛他的約翰記起,法利賽人曾經想要陷害耶穌,找來一個通姦被活逮的婦人,要耶穌決定該怎麼對待她?耶穌的答案讓對手啞口無言。 這本書是《三浦綾子:〈舊約〉告訴我的故事》不可分割的另一半,在說完曲折離奇的《舊約》故事之後,她開始描述耶穌是如何吸引了她,並把她從失去活著信念的深淵中拉回來。 編者按:以《冰點》感動世人、暢銷超過五百萬冊的小說家三浦綾子,以她細膩動人的筆觸,把她讀《聖經》的心得挖掘出來,讓三浦綾子告訴大家,為什麼人人要讀《聖經》。 三浦綾子的背景跟台灣很類似,很多人家裡有一本《聖經》,但是基

督徒的數量佔人口比例非常少。對於這本世界名著,只知道幾個故事,但也看不出什麼門道。三浦希望大家能享受這本好書,不要入寶山空手而回,於是在創作小說之餘,寫作了《三浦綾子:〈舊約〉告訴我的故事》、《三浦綾子:〈新約〉告訴我的故事》,從一九七四年初版到現在,不斷再版,是日本讀者非常鍾愛的《聖經》導讀書。為了便利年長者閱讀,日本出版者近年甚至將單本拆成兩冊,推出了大字的版本。 名人推薦 人氣部落格主.作家彭蕙仙 卡內基訓練大中華地區負責人 黑幼龍推薦

復活

為了解決七 大罪 戒律的復活 國語 的問題,作者列夫‧托爾斯泰 這樣論述:

我遇到的是巨大的幸福,還是巨大的不幸? ◇銷售量勝過《戰爭與和平》、《安娜•卡列尼娜》 ◇托爾斯泰創作的巔峰、一生思想和藝術的總結 ◇全新重譯、大受好評的譯本;接近托爾斯泰的最「短」長篇 ……那一夜冰層開裂、大霧瀰漫,尤其是那鉤彎彎的弦月,直到天亮前才升起來,照著黑沉沉的可怕大地。這雙黑眼睛似乎瞧著他,又像沒瞧著他,使他想起了當初那片黑沉沉的可怕大地。 俄國貴族涅赫柳多夫應邀出席一場審判,原以為是單純的娼妓毒殺恩客取財的謀殺案,卻沒料到眼前美麗的被告,竟是十年前他一度純真愛過的女子…… 涅赫柳多夫像所有人一樣,身上有兩個人。一個是精神上的人,這個人尋求的是給別人

也帶來幸福的那種幸福。還有一個是動物的人,這個人尋求的只是自己個人的幸福,為此隨時可以犧牲天下所有人的幸福。彼得堡和軍隊的生活喚起了他心中的極端利己主義,在這極端利己主義瘋狂時期,他身上的這個動物的人占據了統治地位,並且完全壓制了精神的人。 涅赫柳多夫不得不回想起曾經純純的愛、自己心中那個相信美德的部分——以及後來在從軍之後,變成遊樂人間、嗜慾縱情的紈褲子弟:他玷汙了卡秋莎,讓她也從純真墜入墮落,還拋棄了她。 純真的初戀情懷與被自己遺棄的少女,令涅赫柳多夫想要贖罪。跟隨被流放西伯利亞的卡秋莎,看著他一度轉開頭無視的底層生活,涅赫柳多夫終於想再度變回那個、也能為別人帶來幸福的人。

在此書出版前,已有許多讀者在熱切期盼。曾有評論家在知道托爾斯泰封筆廿五年後、準備再出版此小說時(不是短篇)表示:「我們太高興了,希望會有更多更多的書出版。」事實上,《復活》的銷售量更勝《戰爭與和平》與《安娜•卡列尼娜》。 有作家認為,《復活》中的人物比較平面,之前的作品更注重對細節的描寫;托爾斯泰本人則希望賦予這部作品更多更深層的意涵,而非僅追求審美上的價值;亦有評論稱《復活》是「托爾斯泰創作的巔峰、一生思想和藝術的總結。」 作者簡介 列夫‧托爾斯泰(Leo Tolstoy,1828-1910) 公認為最偉大的俄國文學家,《西方正典》作者哈洛‧卜倫甚至稱之為「從文藝復興以來

,唯一能挑戰荷馬、但丁與莎士比亞的偉大作家」。曾參加克里米亞戰爭,戰後漫遊法、德等國,返鄉後興辦學校,提倡無抵抗主義及人道主義。創作甚豐,皆真實反映俄國社會生活,除著名的長篇小說《戰爭與和平》、《安娜.卡列尼娜》之外,另有自傳體小說《童年‧少年‧青年》和數十篇中短篇小說,以及劇本、書信、日記、論文等等。 譯者簡介 安東 南風 知名譯者。 譯本序 一八二八年九月九日,在俄羅斯圖拉省的雅斯納雅‧波良納莊園,一個新生命降生了,他就是後來成為俄國十九世紀一代文豪的列夫‧尼古拉耶維奇‧托爾斯泰。他一生創作無數,題材之豐富,篇幅之浩瀚,在世界文壇上首屈一指。從一八六三年到一八九九年,列夫

‧托爾斯泰先後完成了長篇小說《戰爭與和平》、《安娜‧卡列尼娜》和《復活》,把俄國文學推向了新的巔峰,也征服了世界。列寧曾經給予托爾斯泰以很高的評價,稱他是「俄國革命的鏡子」,「是一個天才的藝術家,不僅創作了無與倫比的俄國生活的圖畫,而且創作了世界文學中第一流的作品」。確實如此,托爾斯泰的作品,尤其是這三部長篇小說,猶如一卷十九世紀俄國社會的百科全書。我們通過這些作品可以非常感性地瞭解當時俄國社會各階層的生活狀態和各種複雜尖銳的階級矛盾。 《復活》始寫於一八八九年,完成於一八九九年,前後持續了十年時間,真可以用「十年磨一劍」來形容,這充分顯示出作家對這一創作的重視程度。 說到《復活》

的創作,還有一段背景故事。一八八七年六月的一天,法官柯尼到雅斯納雅‧波良納莊園做客,他對托爾斯泰講述了自己親手經辦的一件案子:一個貴族青年在出席陪審時認出被誣告偷了客人一百盧布的妓女原來是幾年前被他強占後拋棄的姑娘。這個貴族青年頓時覺得良心不安,要求法官帶信給女犯,表示要娶她為妻。後來女犯在獄中染病身亡,貴族青年也不知去向。這個故事給托爾斯泰留下了深刻印象,後來就成了他創作《復活》的原始素材。 托爾斯泰起初為這部長篇小說起的名字叫《柯尼的故事》,只是到了後來,在數易其稿之後,才定下了篇名《復活》,隱喻一個人泯滅的良知在某種精神力量的感化下可以獲得重生。「復活」點出了這部小說的主題。作家正

是圍繞著這一主題去展開情節,塑造人物的。 涅赫柳多夫和卡秋莎‧瑪斯洛娃是小說《復活》中的男女主人公。我們從他們身上可以清楚地看到靈魂復活的不同軌跡。涅赫柳多夫原先也是一個正直而富有自我犧牲精神的青年,可是在服役期間染上了許多惡習,成了貪淫好色的極端利己主義者,揮金如土,整天喝酒打牌玩女人。他在一次探望自己姑媽的時候,與婢女卡秋莎‧瑪斯洛娃相遇,並且在一個晚上誘姦了她。幾年以後,當他在一次旁聽法庭庭審的時候,發現被誣告犯有殺人罪的妓女正是當年被他引誘以致走向墮落的卡秋莎‧瑪斯洛娃。他感到愧疚,良心受到深深的譴責。他曾經對自己的姐姐說過這樣一句話:「……犯罪的是我,受到懲罰的卻是她。」在內心

深處他意識到自己的那個行為十分「殘酷、卑鄙、下流」,但是,在出席庭審以前的整整十年中,「一塊可怕的布幕以神奇的方式一直遮掩著他的眼睛,使他看不見自己的這一罪行,」現在他終於認清了自己。他決心「清掃」自己的靈魂,並付諸行動。涅赫柳多夫開始東奔西忙,企圖打通各方面的關節,減輕瑪斯洛娃的罪名。當這一切努力失敗以後,他決定變賣地產,跟隨瑪斯洛娃一起流放,並且同她結婚。他的這個想法被瑪斯洛娃所拒絕。他雖然感到傷心和羞愧,然而流放途中的所見所聞、可怕的監獄更使他痛苦,使他受到心靈的折磨。作為一個有信仰的教徒,涅赫柳多夫希望按照《聖經》的戒律去把千百萬受苦受難的人們從慘不忍睹的罪惡中拯救出來。小說的最後這樣

寫道:「從這天晚上起,涅赫柳多夫開始了一種新的生活。不僅因為他步入一個新的生活環境,而且因為他從此以後遭遇的一切,對他來說都具有一種與過去截然不同的意義。」 卡秋莎‧瑪斯洛娃是作家在小說中塑造的一個最豐滿最動人的形象,她不僅是一個被傷害與被侮辱者,而且也是一個精神上覺醒、走向新生活的女性。在獄中和政治犯的朝夕相處,使她認識到自己是廣大受欺凌的人民之一,她決心把自己的命運和這些優秀分子聯繫在一起,她漸漸恢復了自己的人格尊嚴,心靈純潔的本性又在瑪斯洛娃的身上復活了。書中對她的思想覺醒過程有著許多精彩動人的描寫。當涅赫柳多夫第一次到看守所探望瑪斯洛娃的時候,她竟然認不出站在自己面前的是她以前曾

經深愛的人。涅赫柳多夫的出現,非但沒有使她感到驚喜和快樂,反而使她再次陷入更加痛苦的回憶。「現在面前這位穿著潔淨、鬍子上灑過香水、保養得很好的先生,對她來說已不是她曾經愛過的涅赫柳多夫,而只是在需要的時候、享用一下像她這樣女人的身體的那種人之一……」當涅赫柳多夫再三向她表白,他這麼做是為了改正錯誤、贖自己罪孽的時候,瑪斯洛娃對他說:「你離我遠點。我是苦役犯,你是公爵,你沒有必要來這裡。你想利用我來拯救你自己!我討厭你,討厭你這副眼鏡,討厭你這張骯髒醜惡的臉。你走,你走!」瑪斯洛娃把多年來積壓在心裡的仇恨都發洩出來了。 然而,涅赫柳多夫確實是真心實意的。他的一次次表白、一件件實際行動,終於

打動了瑪斯洛娃,使她又產生了愛意,使她逐漸從頹唐和絕望中醒悟過來。但是,瑪斯洛娃對涅赫柳多夫的感情,自始至終都是在愛恨交加的矛盾中徘徊著,掙扎著。當涅赫柳多夫提出要娶她為妻時,她雖然感到高興,但坐下來冷靜思考以後,終於意識到涅赫柳多夫原先對她有過的愛情之火早已熄滅,出自憐憫和失去愛情的婚姻不會帶來真正的幸福,只會給她帶來新的不幸。她終於選擇了政治犯西蒙松做自己的終身伴侶。 卡秋莎‧瑪斯洛娃真正的精神復活是從接近政治犯開始的。托爾斯泰在小說的第三部中用濃重的筆墨刻劃了一大批以西蒙松為代表的政治犯。這些被瑪斯洛娃稱為「優秀的人們」和貴族青年涅赫柳多夫迥然不同。他們之中有的人徹底背叛了自己的階

級,和最底層的平民百姓為伍,為了他們的利益寧願坐牢、被流放,甚至犧牲自己的生命。瑪斯洛娃和這些革命者一起生活,感到從未有過的心情舒暢,彷彿跨進了一個嶄新的世界。當涅赫柳多夫到火車站送別她,見到的已不是往日的那個精神萎靡、愁眉不展的瑪斯洛娃,而是一個性格開朗、樂觀向上的瑪斯洛娃,「汗水涔涔,紅彤彤的臉蛋上綻開了爽朗的笑……」 涅赫柳多夫和瑪斯洛娃在經歷了這一段人生磨煉之後,終於開始了精神上的「復活」。不過,與貴族社會有著千絲萬縷聯繫的涅赫柳多夫,註定不可能成為本階級的徹底叛逆者,他的「精神復活」中充滿宗教元素。他打算用信奉的基督教教義繼續淨化自己的靈魂,感化周圍的人,去改造沙皇專制制度。作

家在小說的最後一句話中向讀者宣示了自己的疑慮:「至於他生活的新旅程將會怎麼結束,那只有等到將來才會知道。」 雖然小說《復活》以男女主人公的愛恨情仇為主線來展開情節,但是我們不能夠把它看成是一則講述男女私情的故事,就像不能把曹雪芹的《紅樓夢》單純歸結於賈寶玉和林黛玉的愛情悲劇。列夫‧托爾斯泰在《復活》中透過男女主人公的人生經歷,無情揭露了貴族上流社會豪華奢侈的生活、沙皇司法制度的腐敗和法官們的昏庸無能、官辦教會的偽善及冷酷,充分暴露了監獄的黑暗與囚犯們的悲慘命運,生動描繪了農奴制度下農民們在饑餓線上掙扎的赤貧生活以及他們和地主階級之間的尖銳矛盾。 (上海外國語大學副教授)陳恩冬