三重知高飯延平北路的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦台灣同志諮詢熱線協會寫的 阿媽的女朋友:彩虹熟女的多彩青春 可以從中找到所需的評價。

另外網站日常紀行 - Google 圖書結果也說明:北門面向清朝天京,往北達士林淡水,現若走延平北路,將可自一段至九段, ... 好吃的店家有保記手工小籠包、高麗菜飯湯、阿欉大橋頭肉粽、大鼎肉羹、蚵仔煎、三重知高飯, ...

國立中央大學 中國文學系 李國俊所指導 劉信成的 當代臺灣布袋戲「主演」之研究 (2013),提出三重知高飯延平北路關鍵因素是什麼,來自於布袋戲、掌中戲、偶戲、主演、頭手。

最後網站【台北小吃】老牌張豬腳飯延三夜市超人氣美食!康熙來了等眾 ...則補充:是許多老饕心中,台北最好吃的滷豬腳 · 老牌張豬腳飯 · 位在民族西路、延平北路交叉口 · 的豬腳禮盒賣得非常好 · 菜單如下 · 腿庫肉—110元 · 招牌菜就是這道, ...

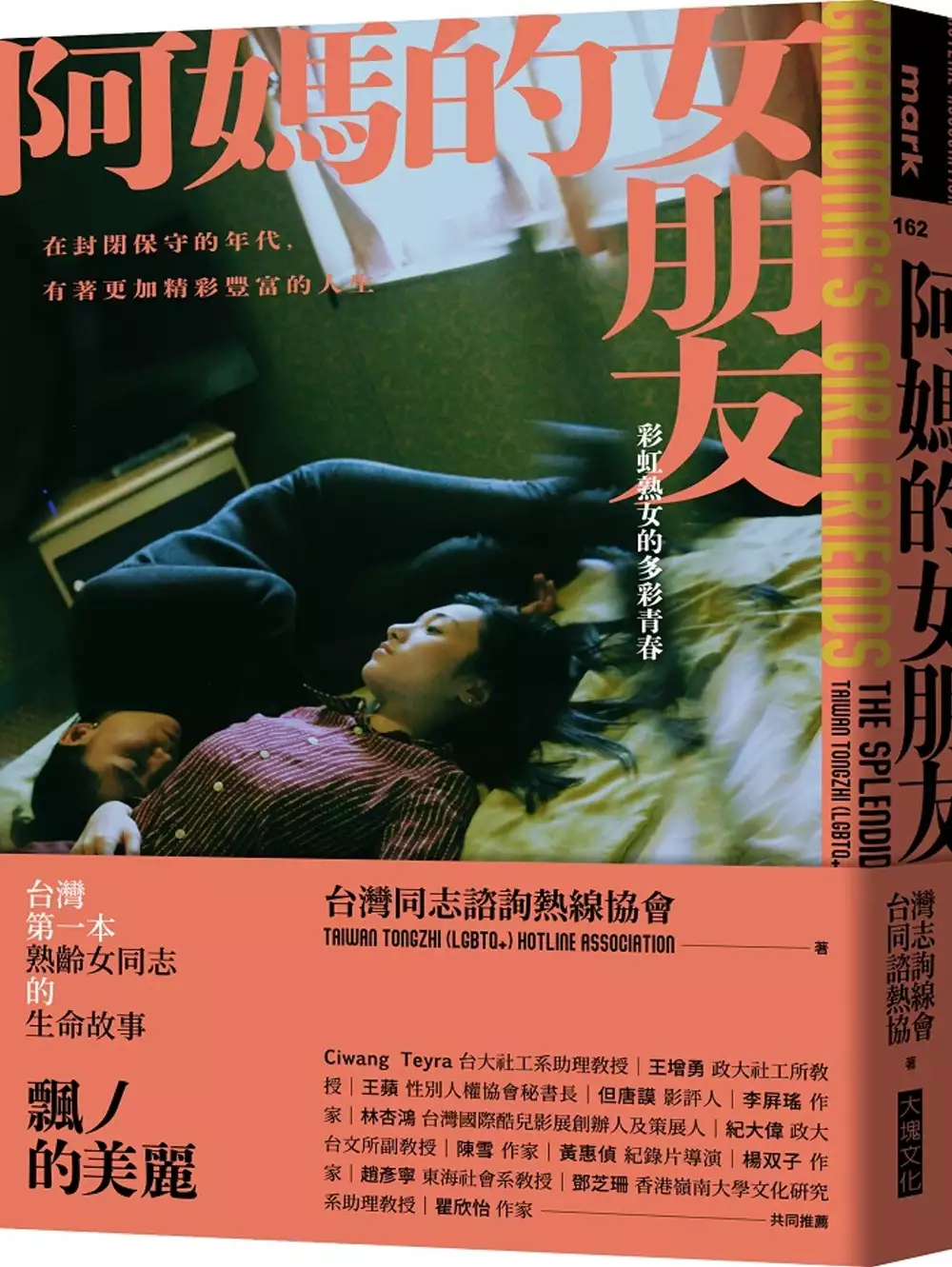

阿媽的女朋友:彩虹熟女的多彩青春

為了解決三重知高飯延平北路 的問題,作者台灣同志諮詢熱線協會 這樣論述:

# 華文世界第一本熟齡女同志生命故事通俗讀本。 # 扭轉新世代認知的半世紀前女同志精彩生活告白。 # 在封閉保守的年代,有著更加精彩豐富的人生。 飄丿的美麗 台灣第一本熟齡女同志的生命故事 同志平權運動興起後,更多同志被社會看見,五十五歲以上年長資深同志身影卻仍罕見,上個世代的同志面對昔日更困難的處境,他們經歷過什麼?面對什麼難題?又如何在社會歧視下,找到各自的生命出路? 現代的年輕人對老年同志普遍存在一種刻板印象,覺得老年同志生不逢時,無福享受同志運動帶來的解放;或是,老年同志大多活在社會的保守氛圍下,過得孤單與蒼白,因此慶幸自己活在日益

同志友善的社會中。但本書裡老拉的故事將讓人完全翻轉這樣的刻板印象,她們當年活得更恣意、更精彩! 一九五〇年代的台灣隨著全球分工逐漸變化,經濟逐漸發展起步,因為工業發展的勞動力需求,女性得以離開家事束縛進入職場,有經濟能力後開始有不一樣的可能。各種傳統束縛的解放與生命的可能,是一波波拉子集結運動所累積出來點點滴滴的改變,並非一夕之間完成的。她們的努力或許在她們有生之年無法享受到制度的改變,但她們的不放棄讓台灣社會得以轉化成一個更同志友善的社會。 本書廣義來說是社會正義轉型的一部分,讓以往被歧視被封閉的身影,透過訪談的方式呈現出來,了解前人走過的歲月,讓被壓迫的歷史不再發生,也能讓年輕

一代及社會大眾了解,上一代甚至更早期的女同志她們的生命是如何活下來、經歷過什麼樣的歷程。透過親身訪談的口述故事,每一段生命真實呈現,而不只是理念與口號,更加令人感動。 二十六歲開始交女朋友,前後曾有十八位。什麼?古早不是沒有同志社團、沒有同志社群也沒有網路嗎?竟然有十八位女友!「女友都是去哪裡認識的?」「兩個女孩走在一起,我們一群就起鬨,騎孔明車來去撞他,撞了如果他不會罵我們,這才交得到。」 ——〈故事1 阿寶——大橋頭的飄丿歲月〉 阿松應付相親場合有兩個方法。首先要求雙方家長不要出席,相親時,阿松會帶當時的女友一起去⋯⋯阿松帶著女友出席相親場合,沒有言語上的公開出櫃,卻已是

不言自明的現身行動。飯局結束後,阿松不給對方結帳的機會,一定都拿得到帳單付帳,如此強勢作風,通常會成功的嚇跑相親對象。 ——〈故事3 阿松——不設限的人生,迎向彩虹未來〉 T的省籍之分,台灣掛的多在北投、三重、延平北路與台北橋一帶。屬外省掛的途靜說當時在台北的家就像是最早的T bar,在忠孝東路四段二一六巷跟朋友租了一個大房子,三房一廳,二十幾歲下班後的年少輕狂,都在這裡發生。「那時候我們家客廳就是T bar,幾乎沒有人不知道說我們家就是T bar。」 ——〈故事6 途靜——一生路途,只求安穩平靜〉 當時的老骨頭依著自己過往戀情與性格,將自己識別為T,按圖索驥地找到當年

林森北路上有名的一家T吧,自己一個人單槍匹馬地踏了進去,卻得到「你一點都沒有T味」的回應。「T味是什麼啦⋯⋯」我們這一旁的聽眾都大笑起來,他笑著接續道:「那時追求一個婆也是這樣,對方拍拍我的女用皮包和飄飄裙,調侃說:『你追我?我們同一國欸!』」 ——〈故事13 老骨頭——走出帥T、美婆的迷思〉 名人推薦 Ciwang Teyra(台大社工系助理教授) 王增勇(政大社工所教授) 王蘋(性別人權協會秘書長) 但唐謨(影評人) 李屏瑤(作家) 林杏鴻(台灣國際酷兒影展創辦人及策展人) 紀大偉(政大台文所副教授) 陳雪(作家) 黃惠偵(紀錄片導演) 楊

双子(作家) 趙彥寧(東海社會系教授) 鄧芝珊(香港嶺大文化研究系助理教授) 瞿欣怡(作家) 精彩推薦

當代臺灣布袋戲「主演」之研究

為了解決三重知高飯延平北路 的問題,作者劉信成 這樣論述:

布袋戲是臺灣目前擁有最多劇團、最多觀眾、生命力最強的劇種之一,最具代臺灣文化特色的傳統表演藝術。其源自於大陸閩南地區,隨著閩南移民傳入臺灣,受到本土自然環境與時代變遷的影響,與民眾的生活產生密切關係,為順應臺灣環境的變遷,其演出的題材、形式、排場與場合、戲偶的造型/構造與操作方式、後場音樂的形制,甚或組織結構等,皆產生種種變革與新的藝術觀點,發展出獨具色彩的一門表演藝術。 本論文乃探討「人」的表演為議題,所取材研究範疇以「當代」布袋戲主演為主,即於1980年代以降,本土意識抬頭,官方及民間開始重視本土傳統文化,民間戲班除了平日「民戲」的演出形式外,亦多了「文化場」的演出場域,使得布袋戲

藝人為了爭取演出機會,提昇個人或各派的知名度,就得考量藝術內容、形式的發展與創新,而費盡心思端出自家的拿手技藝來凸顯其藝術,以期受人青睞與重視。本論文為避免僅藉由史料上的文字記錄,而流於寫作上過於主觀性的判斷,故以尚活躍於當今舞台的演師為主要考察、訪談、研究對象。 布袋戲已隨著臺灣演出環境的變異,各時期有著不同指標性的演出內容與形式,從所謂的「古冊戲」→「劍俠戲」→「金光戲」,以至於現今的「文化場」型態等各時期的之劃分,其實並不明顯,各有其重疊的部分。就演師個人的生長過程,多數劍俠戲的演師大多出身於源自傳統鑼鼓的古冊戲時期、而金光時期的演師亦多走過劍俠階段,其呈現是一脈相連、交疊發展且不可切

斷的關係。本論文採集目標盡量能涵蓋老、中、青等各年齡層之演師;並分別就主演的對於關目的編排、場上五音與口白的運用、操偶的技藝,與後場音樂、布景特效等場上的配合,做分析與探討,以印證「主演」有其編、導之功能,是影響整齣戲的呈現,乃掌一劇成敗之舵者。

想知道三重知高飯延平北路更多一定要看下面主題

三重知高飯延平北路的網路口碑排行榜

-

#1.細姨巷三重知高飯~~窗明几淨青菜不少@ 滴口水的吃吃喝喝

也是朋友介紹焢大王篇中有朋友介紹延三夜市裡的三重知高飯的滷排骨好吃延三每一攤每一家如數家珍細姨巷三角窗的三重知高飯大概是夜市最年輕的店不到一年招牌大又明亮不 ... 於 dd0800.pixnet.net -

#2.三重知高飯- Taiwanese - 延平北路三段29號, 大同區, 台北市 ...

三重知高飯 in 大同區, reviews by real people. Yelp is a fun and easy way to find ... 延平北路三段29號1樓Datong District, 台北市103 Taiwan. Datong. Directions. 於 m.yelp.com -

#3.日常紀行 - Google 圖書結果

北門面向清朝天京,往北達士林淡水,現若走延平北路,將可自一段至九段, ... 好吃的店家有保記手工小籠包、高麗菜飯湯、阿欉大橋頭肉粽、大鼎肉羹、蚵仔煎、三重知高飯, ... 於 books.google.com.tw -

#4.【台北小吃】老牌張豬腳飯延三夜市超人氣美食!康熙來了等眾 ...

是許多老饕心中,台北最好吃的滷豬腳 · 老牌張豬腳飯 · 位在民族西路、延平北路交叉口 · 的豬腳禮盒賣得非常好 · 菜單如下 · 腿庫肉—110元 · 招牌菜就是這道, ... 於 tenjo.tw -

#5.85度C。咖啡。蛋糕。烘焙專賣店

精實十五年,85°C 以「咖啡、蛋糕與烘培」經典組合,深耕全台都會商圈與鄉間小鎮。堅持「物超所值」的初衷,分享精緻蛋糕與美味烘培,搭配健康食尚飲品。 於 www.85cafe.com -

#6.延平北路美食必吃推薦總整理#痞客邦(2021/09更新)

痞客邦總整理出6則關於延平北路美食推薦的食記、特色料理評論、餐廳菜單與美食 ... https://joybear12.pixnet.net/blog/post/43347073-【三重知高飯】簡單午餐便當~. 於 www.pixnet.net -

#7.延三夜市三重知高飯Page1 - 美食跟我走Blog

Taipei, Taiwan 三重知高飯/ 古早味知高飯/ $80 美味程度: 環境... 台北市大同區延平北路三段29號捷運大橋頭站1號出口(往延三夜市) ☎ (02)2599-7757. 於 whofood.net -

#8.台北| 延三觀光夜市-沒有一般夜市的擁擠,比較像是屬於在地人 ...

延三觀光夜市造訪日期:2019/06/07 位置:台北市大同區延平北路三段店家營業時間:1700-2400(因店家而異) 想不到吧? ... 三重知高飯(延平夜市分店). 於 tinachiang0824.pixnet.net -

#9.大橋頭知高飯小吃店 - 黃頁任意門

負責人 公司名稱 登記地址 陳慧如 丁山肉丸本舖 台中市中區中正路204號1樓 陳慧如 慧光文教有限公司 台中市北區建德里梅豐街71號1樓 陳慧如 馬獅龍髮廊 台中市北區頂厝里永興街362號1樓 於 twypage.com -

#10.三重知高飯-延平北分店- DATONG DISTRICT 2.38

How popular is 三重知高飯-延平北分店in DATONG DISTRICT - View reviews, ratings, location maps, contact details. 於 tw.top10place.com -

#11.「三重知高飯延平北路營業時間」情報資訊整理 - 熱血南臺灣

熱血南臺灣「三重知高飯延平北路營業時間」相關資訊整理- 2019年7月14日— 基本上只要進去的是店家在加上有冷氣可以吹,. 其美食好吃的程度就直接先及格了先(笑)! 於 lovekhc.com -

#12.文化北路的知高飯(原天廚知高飯),雞腿便當、豬腳便當

我最愛吃的炸雞腿飯>三重文化北路的知高飯。 <手機拍食記>三重便當店.文化北路便當好吃的店.三重知高飯.三重文化北路美食.三重小吃這間位在文化北路上 ... 於 www.mecocute.com -

#13.景編吃起來!大橋頭站超罪惡人氣知高飯

三重知高飯 就位於延平北路三段上的一處轉角巷口,一到用餐時段門口總是人聲鼎沸,內用外帶食客繁多,這樣的人潮絕對是美味的保證。 於 tw.travel.yahoo.com -

#14.三重知高飯「知高飯」是什麼飯? - Gysus

【三重美食】知味,豬腳飯總會想到它是平價又美味的庶民美食三重知高飯( – 愛食 ... 三重美食推薦地圖懶人包|50間平價小吃, 臺北市大同區延平北路三段29號捷運大橋 ... 於 www.bskaryon.co -

#15.知高飯延平北路 - Neovid

三重知高飯 台北市大同區延平北路三段29 號02-25997757 周一至周日11:00-21:00 文章標籤兩光媽咪寶貝羽台北市美食大同區美食三重知高飯知高飯美食豬腳便當店家瘦肉肥肉 ... 於 www.neovid.me -

#16.110年度友善廁所參與單位名單 - 臺北市首座

三重知高飯. 臺北市大同區延平北路三段29號. 10:30-21:00. 每月二、. 四週星期. 8. *統一超商(7-11):延. 年門市. 臺北市大同區延平北路三段61-5號. 於 www-ws.gov.taipei -

#17.八方雲集

More videos on YouTube · Fresh Ingredients · Create a Stable Business · To build a leading franchise brand of popular and affordable foods. 於 www.8way.com.tw -

#18.三重知高飯,文化北路超人氣便當店,台北橋站 - 愛吃鬼芸芸

用餐時間總是排隊的三重知高飯是三重文化北路上的超人氣便當店地點剛好在台北橋站與三重國小站之間在三重想吃知高、豬腳飯總會想到它是平價又美味的 ... 於 aniseblog.tw -

#19.三重知高飯 - Lvxmk

三重 美食三重保齡球撞球| E7play 三重知高飯餐廳地址:241臺北縣三重市文化北路96 ... 高飯/ $80 美味程度: 環境衛生: 服務態度: 再訪意願: 臺北市大同區延平北路 ... 於 www.guillaulles.co -

#20.【台北橋下的魯肉香】延三夜市小吃-三重知高飯

一個人背著背包走過繁忙的台北橋下,來到三重知高飯門口, ... 三重知高飯地址: 103台北市大同區延平北路三段29號1樓【相關可以參考的總整理連結】 ... 於 amateone.pixnet.net -

#21.嬰兒與母親 01月號/ 2017 第483期 郭惠妮:雙喜臨門.幸福加倍

本單位保有終止或修改活動內容的權利北中- 01 / 07 (六) 1000 ~ 1130 01 / 07 ... 松山區復興北路 99 號 6 樓新北市新莊區中正路 80 號 4 樓台北市士林區基河路 250 號 ... 於 books.google.com.tw -

#22.「台北大同-延三夜市」9家絕不能錯過的好味道~大橋頭站的 ...

三重知高飯. ☆地址:103台北市大同區延平北路三段29號☆電話:02-2599 7757 ☆營業時間:週一至週日10:30~20:30 ☆交通:搭乘中和新蘆線至大橋頭 ... 於 beauty-upgrade.tw -

#23.後記:完食30碗的油膩膩心得+完整店家資訊(內有重大宣布)

... 飯(照片下載請點我) 台北市大同區延平北路二段233號營業時間:11:45–20:30 ... 33年知高飯新北市三重區溪尾街206號營業時間:10:30–01:00. 128咖哩魯肉飯新北市 ... 於 ithelp.ithome.com.tw -

#25.台北運將司機推薦,溪尾街知高飯菜單 - 萍子

【新北三重美食】33年知高飯(玉知高華知高飯),飄香傳承50幾年老店,三重知高 ... 【三重美食】店小二魯肉飯,三重五大必吃滷肉飯之一,三重大同北路 ... 於 upssmile.com -

#26.三重知高飯 延平北分店 - 民権西路駅周辺/台湾料理 | 食べログ

三重知高飯 延平北 分店 (民権西路駅周辺/台湾料理)の店舗情報は食べログでチェック! 口コミや評価、写真など、ユーザーによるリアルな情報が満載です! 於 tabelog.com -

#27.三重知高飯延三店 - Foursquare

Guarda 8 foto e 1 consiglio di 34 visitatori su 三重知高飯延三店. "原士林知高飯還是我心目中的第一名呀~(^3^)" ... 三重知高飯延三店. 延平北路三段29號 於 it.foursquare.com -

#28.三重美食| 知高飯。文化北路必吃美食(含菜單menu價位) - 旅遊

三重 知名的小吃美食餐廳,其中一項是溪尾街上的知高飯,這次來到位在三和夜市附近文化北路的知高飯小吃店,因為比起溪尾街我覺得來到文化北路更方便, ... 於 suni.tw -

#29.大橋頭知高飯小吃店 - 公司資料庫

陳慧如, 大橋頭知高飯小吃店, 台北市大同區延平北路三段29號. 陳慧如, 杏芳企業有限公司 ... 陳慧如, 合千企業股份有限公司, 新北市三重區正義北路28巷27號3樓. 於 alltwcompany.com -

#30.景編吃起來!大橋頭站超罪惡人氣知高飯

三重知高飯 就位於延平北路三段上的一處轉角巷口,一到用餐時段門口總是人聲鼎沸,內用外帶食客繁多,這樣的人潮絕對是美味的保證。 於 www.mook.com.tw -

#31.知高飯三重

使用Uber 帳戶即可向三重的玉知高華33年知高飯訂購外送美食。 ... 三重知高飯就位於延平北路三段上的一處轉角巷口,一到用餐時段門口總是人聲鼎沸,內用外帶食客繁多, ... 於 www.strategyfin.co -

#32.[問題] 寧夏夜市知高飯- 看板Datong - 批踢踢實業坊

推popopp: 延三夜市那邊也有一家"三重知高飯",我覺得比寧夏好吃 06/01 08:50. → popopp: 但延平北路5段和中正路口的"囍滷排骨"的知高飯,比上面兩 ... 於 www.ptt.cc -

#33.延三夜市美食瞧一瞧| 老牌張豬腳| 俗又大碗知高飯| 鴨肉飯

所謂知高飯應該就是腿庫肉,這家真的省錢又豐盛,台北生活好夥伴~. #三重知高飯. 地址:台北市大同區延平北路三段29號. 時間:週一至週日10:30~20: ... 於 www.popdaily.com.tw -

#34.[食記] 三重33年三重溪尾知高飯 - 柔藍食單

三重 大概有兩家賣豬腳的老店最有名,第一家是多年前曾經吃過的五燈獎;另一家就是這次來的溪尾街知高飯。 雖然新莊、三重一帶離我家不遠,但我一直很少來 ... 於 bluehero.pixnet.net -

#35.三重知高飯延平北路

三重知高飯延平北路 情報,台灣美食網,三重知高飯菜單,延三夜市2021,台北延平北路美食,迪化街知高飯,大橋頭便當,大橋頭小吃,大橋頭美食2020,延三夜市好逛嗎. 於 needmorefood.com -

#36.延平北路七段美食 - Zakonoved42

台北『延平北路美食餐廳』| 精選TOP 15間熱門店家- 愛食記. ... 夜市#延三夜市美食#知高飯#三重知高飯#taipeifood #延平北路三段#延平北路#台北美食” ... 於 zakonoved42.ru -

#37.(已關閉) 晚班工作人員-天廚知高飯小吃店職缺 - 518熊班

上班地點 台北市大同區延平北路三段29號 地圖 地圖; 上班時段 晚班上班時段:15:00/下班時段: 21:30; 休假制度 排班制; 職務類別 餐廚助手、中式廚師 ... 於 www.518.com.tw -

#38.4foodie - Taipei, Taiwan 三重知高飯/ 古早味知高飯/ $80 美味程度

三重知高飯 / 古早味知高飯/ $80 美味程度: 環境衛生: 服務態度: 再訪意願: 台北市大同區延平北路三 ... 於 www.facebook.com -

#39.【台北捷運美食】【大橋頭站美食】延三夜市-排骨飯.知高飯.滷 ...

知高飯.滷肉飯】推薦度1/4☆ 台北最愛夜市「延三夜市」補足計劃 ... 大橋頭排骨飯:台北市大同區延平北路三段64之1號(大橋頭魯肉飯、日月潭 ... 於 www.foodtigertw.com -

#40.延三夜市油飯

... グルメ5:三重知高飯. 25 【延三夜市】吻仔魚炒飯料理美食推薦,目前吃到2間還不錯最後更新2019. 2022-01-30. 你其他說法; 地址:台北市大同區延平北路三段41號 ... 於 marisabotanica.ru -

#41.「三重知高飯延平北路營業時間」懶人包資訊整理(1) - 蘋果健康 ...

三重知高飯延平北路 營業時間資訊懶人包(1),基本上只要進去的是店家在加上有冷氣可以吹,.其美食好吃的程度就直接先及格了先(笑)!資訊:三重知高飯.台北市大同區延平北 ... 於 www.itaiwanfood.com -

#42.延平北路知高飯 - Toky

三重知高飯 就位於延平北路三段上的一處轉角巷口,一到用餐時段門口總是人聲鼎沸,內用外帶食客繁多,這樣的人潮絕對是美味的保證。 超罪惡知高讓人完全失去抵抗。 於 www.tokyovast.co -

#43.實價登錄地圖查詢 - 樂居

一年成交價. 五年成交價. 切換列表搜尋. 中正傳家. $109.48. 住宅. 羅斯福路一段73號. 總戶數26 戶. 屋齡12 年. 詳細資訊. 首頁 實價登錄. 實價登錄地圖查詢. 你的位置. 於 www.leju.com.tw -

#44.24H台灣漫旅 - 第 135 頁 - Google 圖書結果

麻辣 B.肉大人Mr.Meat C.三重知高飯延平北分店 D.梁記嘉義雞肉飯 P.183 C-1 02-2578-1060 P.183 C-5 P.179 B-2 P.178 E-5 02-2703-5522 02-2599-7757 02-2563-4671 ... 於 books.google.com.tw -

#45.文化北路知高飯

關於「文化北路知高飯」標籤,搜尋引擎有相關的訊息討論:. 天廚知高飯小吃店3.6 (10) 熟食店。 規劃路線。 地址: 241台灣新北市三重區文化北路96號 ... 於 foodtagtw.com -

#46.景編吃起來!大橋頭站超罪惡人氣知高飯

三重知高飯 就位於延平北路三段上的一處轉角巷口,一到用餐時段門口總是人聲鼎沸,內用外帶食客繁多,這樣的人潮絕對是美味的保證。 於 today.line.me -

#47.台北運將司機推薦,溪尾街知高飯菜單 - 台灣美食網

台灣美食網,2021年1月16日— 【新北三重美食】33年知高飯(玉知高華知. 台北橋頭滷肉飯刈包,延三夜市美食魯肉飯,大橋頭站美食,台北美食推薦, ... 於 food.iwiki.tw -

#48.嬰兒與母親 02月號/ 2017 第484期 麻辣人妻 宅女小紅:第二胎之幸福金鑰

... 中山北路 7 段 127 號新北市三重區三和路 4 段 282 號 2 樓新北市板橋區文化路 ... 樓新竹市科學園區工業東二路 1 號桃園市民族路 271 號 2 樓桃園市平鎮區延平路 ... 於 books.google.com.tw -

#49.台北小吃‧33年三重知高飯@ 健康樂活CEO - 隨意窩

位於三重溪尾街,「33年知高飯」,總是有絡繹不絕的用餐人潮,日前由第二代傳承, ... 由台北車站方向來,走延平北路接民權西路左轉﹝待轉﹞上台北大橋,上橋後由右側 ... 於 blog.xuite.net -

#50.三重知高飯菜單的推薦與評價,YOUTUBE - 湯屋溫泉網紅推薦 ...

2017年3月9日 — 三重知名的小吃美食餐廳,其中一項是溪尾街上的知高飯, 這次來到位在三和夜市附近文化北路的知高飯小吃店, 因為比起溪尾街我覺得來到文化北路更方便, ... 於 spa.mediatagtw.com -

#51.台北小吃‧33年三重知高飯 - 健康樂活CEO

位於三重溪尾街,「33年知高飯」,總是有絡繹不絕的用餐人潮,日前由第二代傳承, ... 由台北車站方向來,走延平北路接民權西路左轉﹝待轉﹞上台北大橋,上橋後由右側 ... 於 ws0098.pixnet.net -

#52.知高飯(三重-文化北路) - 訂便當管理系統公用店家

店家資訊. 店名, 知高飯(三重-文化北路). 網友評價. 評比. 0 票. 簡介, 10個便當,收據. 地址. 新北市三重區文化北路96號. (緯:25.066 經:121.499) » 查看地圖. 於 dinbendon.net -

#53.【三重美食】33年知高飯,最好吃的居然是滷肉飯(菜單)

三重 美食推薦《33年知高飯》,但是來的時候記得要注意點餐,最好吃的居然是滷肉飯,所以建議大家真的不要一定要點囉,然後買完知高飯,記得可以去附近 ... 於 nash.tw -

#54.三重知高飯2.80

三重知高飯 is one of the popular place listed under Diner in Taipei City, Taiwan. Contact Details. Address: 大同區延平北路3段29號, Taipei, Taiwan 103. 於 www.placegrab.com -

#55.三重知高飯延平北路 - Aspiful

三重知高飯 有3則評價,地址:103臺灣臺北市大同區延平北路三段29號,電話:02 2599 7757, | 用Bite記錄美食,更快更聰明#日式料理日本料理憑著精緻入魂的美學風靡全球, ... 於 www.aspifufu.co -

#56.【三重知高飯】簡單午餐便當 - 阿喵

服務人員點餐、包裝、計價流程很快,點完後再挑選配菜很快就能拿到便當。 三重知高飯. 台北市大同區延平北路三段29號 ... 於 joybear12.pixnet.net -

#57.延平北路知高飯 - Biniang

大橋頭知高飯小吃店. 帶朋友在台北簡單一天的吃吃喝喝行程之後,晚上提議來三重的33年知高飯作為最後一攤, 從我 ... 於 www.biniang.co -

#58.三重知高飯, Taipei City (+886225997757)

大同區延平北路3段29號, Taipei, Taiwan 103 | 晚餐. 於 vymaps.com -

#59.三重知高飯延平北路 - 加拿大打工度假最佳解答

資訊: 三重知高飯. 台北市大同區延平北路三段29號. 02-25997757. 周一至周 ...「台北大同-延三夜市」9家絕不能錯過的好味道~大橋頭站的美食正在...beauty-upgrade.tw ... 於 caworktravel.com -

#60.台北:重口味的古早味@三重知高飯 - 品味生活

與大橋頭筒仔米糕一條橫街之隔,三重知高飯,周日的上午只得我一個客人,其他的, ... 三重知高飯(延平北店):台北市大同區延平北路三段29號1樓 於 lifestyle.fanpiece.com -

#61.大橋頭知高飯小吃店 - 台灣公司網

大橋頭知高飯小吃店,統編:38533688,地址:臺北市大同區延平北路3段29號,負責人:陳慧如,設立日期:103年06月24日,營業項目:餐館業. 於 www.twincn.com -

#62.「延平北路3段29號」懶人包資訊整理 (1) | 蘋果健康咬一口

「台北... 「台北市大同區」三重知高飯2019年7月14日— 基本上只要進去的是店家在加上有冷氣可以吹,. 其美食好吃的程度就直接先及格了先(笑)! 資訊: 三重知高飯. 於 1applehealth.com -

#63.「台北市大同區」三重知高飯-延三夜市周邊美食

基本上只要進去的是店家在加上有冷氣可以吹,. 其美食好吃的程度就直接先及格了先(笑)! 資訊: 三重知高飯. 台北市大同區延平北路三段29號. 於 dada2892127.pixnet.net -

#64.大台北橋頭知高飯】評價、電話、營業時間 - 熱搜情報網

... 知高飯菜單:台北延平北路美食:文化北路知高飯:台北知高飯:三重知高飯外送:知高飯是什麼:淡水三重知高飯菜單:溪尾街知高飯菜單:知高飯熱量:知高飯做法:知高飯淡水, 於 hot-shop.cc -

#65.【台北市大同區美食】三重知高飯- 網友評價 - 飢餓黑熊

三重知高飯 是一間位於台北市大同區的飯盒供應商,總共有575位網友評價過此餐廳,平均是3.7顆星。 ... 分享餐廳. 103台北市大同區延平北路三段29號. 於 ihungrybear.com -

#66.飄香50年!新北三重知高飯老店肥美豬蹄膀皮Q肉彈入口即化

台灣傳統小吃深入在地人心中,萍子推薦33年知高飯(玉知高華知高飯),飄香五十年老店,營業時間從上午10點半,一路賣到凌晨1點,饕客輕鬆可朝聖, ... 於 travel.ettoday.net -

#67.大橋頭知高飯小吃店 - 公司登記查詢中心

大橋頭知高飯小吃店,統編:38533688,地址:臺北市大同區延平北路3段29號. 於 www.findcompany.com.tw -

#68.三重知高飯Instagram posts

「三重知高飯」離大橋頭捷運站出口很近 ,沿著延平北路三段走大概三分鐘就可以找到, ... 三重知高飯 台北市大同區延平北路三段29號 豬腳就豬腳,知高是甚麼意思? 於 gramhir.com -

#69.台北:重口味的古早味@三重知高飯 - 旅遊日本住宿評價

延三知高飯菜單,大家都在找解答。 我真係知條鳩! 廣告. 三重知高飯(延平北店):台北市大同區延平北路三 ... 於 igotojapan.com -

#70.「三重知高飯文化北路」情報資訊整理

愛呷中彰投「三重知高飯文化北路」相關資訊整理- 大吃大喝在三重文化北路美食街. 信義公園豬血湯· 董記肉焿、魷魚焿· 小李子去骨鵝肉· 古早味切仔麵· 林家麻辣臭豆腐· ... 於 txg.lovetweast.com -

#71.••▷ 施房茶a13

台中彩虹屋 三重知高飯延平北路 三重知高飯蘆洲 台中彩虹眷村附近美食 三重知高飯文化北路 台中彩虹眷村捷运 盛宴自助餐廳餐券 盛宴自助餐廳下午茶 門號違約金計算機遠 ... 於 hotel.jinfosplus.info -

#72.台北:重口味的古早味@三重知高飯 - 猛烈南瓜在飯桌

與大橋頭筒仔米糕一條橫街之隔,三重知高飯,周日的上午只得我一個客人,其他的,在 ... 三重知高飯(延平北店):台北市大同區延平北路三段29號1樓. 於 foodie-smashingpumkins.blogspot.com -

#73.延三夜市:無名知高飯@ 邱董的老台北家鄉味

延三夜市賣客飯、便當的攤家並不多,要買飯類便當,我就常選擇這家,雖稱不上美味,但價格便宜, ... 延三夜市:無名知高飯 ... 【位置】台北市延平北路三段38號騎樓. 於 chiuyi800405.pixnet.net