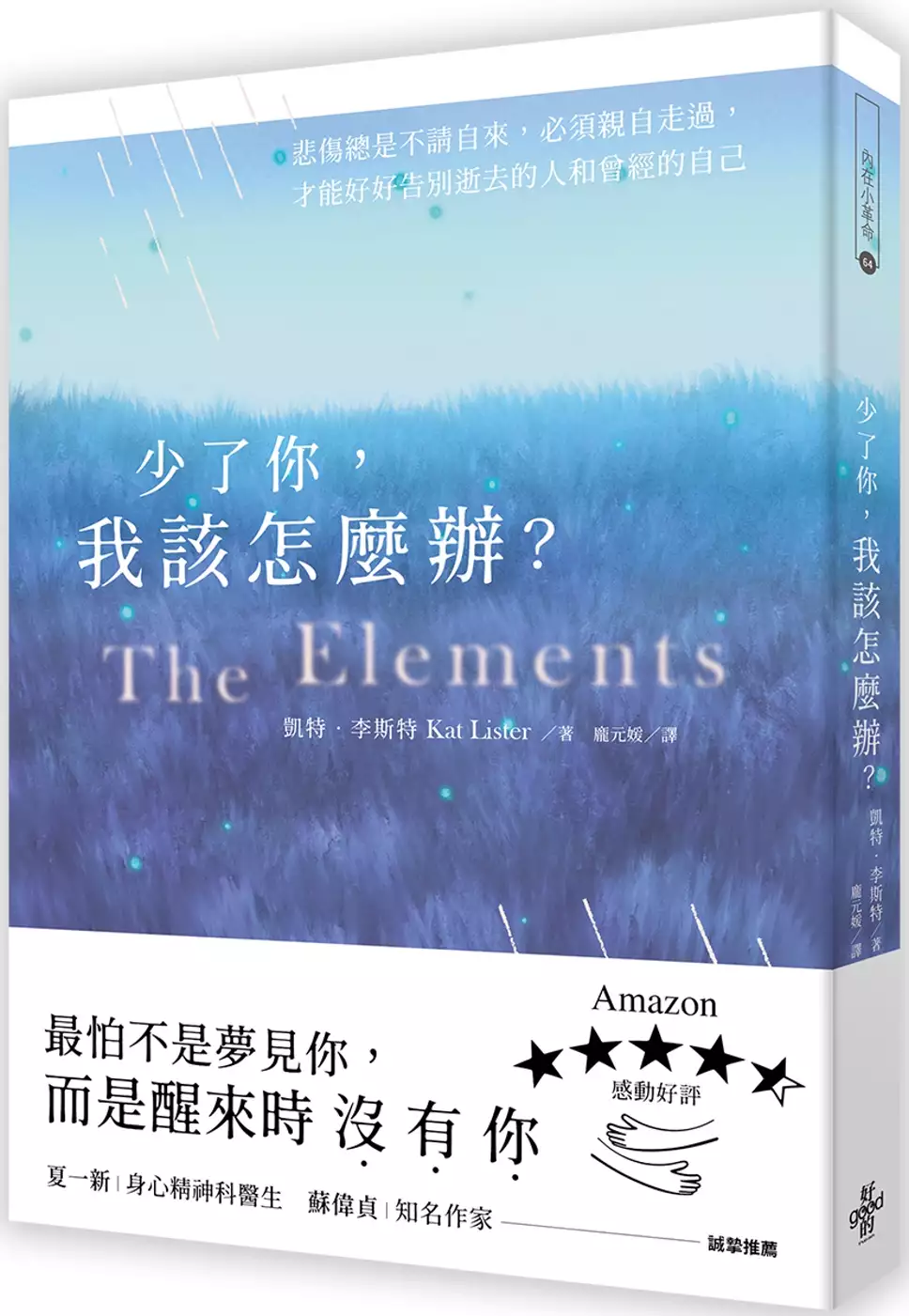

下降頭愛情的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦KatLister寫的 少了你,我該怎麼辦?:悲傷總是不請自來,必須親自走過,才能好好告別逝去的人和曾經的自己 和周慕姿的 羞辱創傷:最日常,卻最椎心的痛楚【博客來獨家限量親簽版】都 可以從中找到所需的評價。

另外網站勿空白头的微博也說明:#【风口解读】特变电工2022年净利增超1.18倍,今年一季度环比下降2.13%# 泡财经获悉,4月24日晚间,特变电工(600089.SH)发布2022年财报,实现营收958.8.

這兩本書分別來自好的文化 和寶瓶文化所出版 。

輔仁大學 臨床心理學系碩士班 卓淑玲所指導 陳維甄的 情感心智化與情緒調節策略在情緒表達矛盾對憂鬱影響的調節與中介作用研究 (2021),提出下降頭愛情關鍵因素是什麼,來自於情緒表達矛盾、情感心智化、情緒調節策略、再評估、壓抑、狀態焦慮、憂鬱。

而第二篇論文國立臺北教育大學 社會與區域發展學系碩士班 張榮富所指導 李羽崢的 女性身材是否會影響伴侶相對身高之偏好 (2020),提出因為有 擇偶機會、身高偏好、同種異形、吸引力的重點而找出了 下降頭愛情的解答。

最後網站四種最惡毒的降頭!一中招永不翻身!太可怕了! - 聊話題則補充:a) 針愛情針的下降方法簡單,但效力有限,每隔一段時間就必須重新下降,才會保障愛情的「有效期限」;說起來挺可憐又挺好笑的,偏偏有許多痴情女子情願身受情降的痛楚,來 ...

少了你,我該怎麼辦?:悲傷總是不請自來,必須親自走過,才能好好告別逝去的人和曾經的自己

為了解決下降頭愛情 的問題,作者KatLister 這樣論述:

最怕不是夢見你,而是醒來時沒有你 【Amazon 4.5顆星好評】 「打起精神,日子還要過下去」 「最難熬的階段已經過去了」 這些話,留下來的人是聽不進去的…… 作者在哀悼亡夫的第一年寫下本書。 「神經膠質母細胞瘤」,一個多數人連聽都沒有聽過的疾病, 不僅帶走了她的先生,也帶走了她的半條命。 和突如其來的意外不同, 因疾病而離開的人,是如何一點一點被折磨的,都是看得見的, 所以無論當事人或陪伴者,都會心碎、憤怒、感覺快窒息, 偏偏還無法崩潰,只剩無限蔓延的、空洞的悲傷。 悲傷會掌控一個人的潛意識、侵入此人的身體,甚至顛覆他的靈魂,

當這股力量襲來時,只有花上一段時間好好消化,才是唯一該做的事。 作者分享在否定、憤怒、悲慟等情緒中勇敢面對痛苦的心路歷程, 她透過接觸各式表述哀悼的作品,試圖尋找共鳴和寄託, 並記錄象徵回憶的四種自然元素(火、水、土、風)如何陪伴她走過傷痛, 告別逝去的人和過去的自己。 「我先生下葬的那天早上, 我塗上深紅色口紅,穿上寶石紅靴子, 下意識選擇不符合我的新身分的衣著。 是的,我選擇當30歲的新娘,而不是現在這位35歲的寡婦。」 ▌ 如果可以,真希望手牽手喊123就一起登出 人活著,一生都在告別。喪偶是同時失去了愛情和親情,對感情很好的伴侶來說

,更是難以接受。不僅如此,共同生活過的空間彷彿不再真實,而是有種走到哪都能見到缺席者身影的魔幻。 ▌ 一小時之內,我從大哭轉為大笑,再嚴重自我懷疑 喪慟不是線性的,無法簡化成會依序經歷哪些階段。暫時不去想「他不在,你在」時,便能和這世界重新交流;當下一秒這念頭忽然衝出,奪回注意力,情緒便又失控了。但,這些都是正常的。 ▌ 我以為自己好多了,偶而卻發現怎麼還在原地 世界並不因某人缺席而停擺,時間依舊催促活著的人向前,傷心人在經過好一段時間的平撫後,以為自己終於走出來了;然而卻又會在某個瞬間,因為某個不經意的念頭,淚流滿面。 ▌ 我不知道將來會怎樣,但生活會慢慢

給予答案 接受一個人永遠地缺席,是最大的讓步。哀悼是為故人,也是為留下來的自己。時間能否撫平傷痕,仍是無解的答案,而死亡最大的意義,就是讓人學習正視哀傷,學習愛。 本書無法教人立刻轉換心情、振作起來, 但藉由作者的故事,可以陪伴傷心人走一段。 即使傷口癒合後不再是原來的樣子, 但死亡無法帶走的,是那份恆久的愛。 誠摯推薦 夏一新│身心精神科醫生 蘇偉貞│知名作家 (依姓氏筆畫排列) 讀者好評 ★令人心痛的同時,又讓人感到安慰。 ★文字優美,寫作方式誠實,令人目不忍睹。 ★一本令人心碎、悲傷,卻又充滿愛和

希望的書。 ★傷心的故事各不同,卻都讓人產生共鳴,覺得不孤獨。

下降頭愛情進入發燒排行的影片

觀眾投稿的真實事件,他爸爸是泰國白降頭師,遇到最棘手的一件事情,到底最後怎麼解決的呢?就讓老王說給你聽!

上一則影片【鬼會怕的最強咒語-驅鬼咒】👉 https://youtu.be/n_C73eRjq6k

-

老王說全系列靈異故事播放清單:https://lihi1.com/juEJe

-

老王的粉絲專頁:https://lihi.cc/jvTHs

老王Instagram:https://lihi.cc/1EJia

-

投稿位置請發至信箱:[email protected]

-

#老王說

-

注意:影片中的圖片、影片都僅供示意,並非真實情況或場地,若為真實場所會特別告知。

-

【老王說】三個真實靈異事件,其中兩個竟然發生在台灣?

https://www.youtube.com/watch?v=-6b0U8BoW30&t

-

【老王說】八仙樂園靈異故事層出不窮?

https://www.youtube.com/watch?v=NneVLsu-y7g

-

【老王說】進旅館房門一定要敲門的原因是?

https://www.youtube.com/watch?v=gEpiSOraCXU

-

【老王說】情侶看劇時原來不能做這些事情?

https://www.youtube.com/watch?v=96g2s1hJ_gg

-

【老王說】畢業旅行原來不能做這些事情?

https://www.youtube.com/watch?v=2daVn8FecKU&t

-

【老王說】我在當兵遇到的三個靈異事件!

https://www.youtube.com/watch?v=v0bjSUMVEIU

-

【老王說】醫院夜班警衛的靈異故事(有醫院靈異影片)

https://www.youtube.com/watch?v=KTAJunKsnDY&t

情感心智化與情緒調節策略在情緒表達矛盾對憂鬱影響的調節與中介作用研究

為了解決下降頭愛情 的問題,作者陳維甄 這樣論述:

情緒表達矛盾被視為心理狀態不佳的指標,並其憂鬱有密不可分的關係(King & Emmons, 1990),過去雖有許多研究指出兩者關聯,並試圖找到情緒表達矛盾導致憂鬱的中介因子,然卻無以情感心智化及情緒調節策略作為中介的研究,另也較少研究指出情緒表達矛盾導致焦慮,以及情感心智化作為調節因子的發現,其次是欲想釐清情緒表達矛盾的種類,並試圖釐清它們之間的不同。研究目的:探討情緒表達矛盾其中的次類別(擔心表達有不好後果、想表達但試圖控制、想表達但難以做到、表達後感到後悔),以及情緒表達矛盾對於憂鬱的影響,是否受到個體情感心智化能力的調節,另情緒表達矛盾對憂鬱的影響是否透過再評估、焦慮狀態。研究方法

:本研究使用問卷調查法,於北部某私立大學招募受試者,共有333名大學生完成前、後測,其中女性有188人(56.5%),男性則有145人(43.5%),平均年齡為20.11歲(標準差1.89),研究工具有情緒表達矛盾量表、情感心智化量表、情緒調節策略量表、情境焦慮量表、流行病學研究中心憂鬱量表以及情緒表達抑制之感受量表,受試者在前測填答的所有六份量表,並在一個月後的後測填答情境焦慮量表及流行病學研究中心憂鬱量表兩份量表。分析中將以一個月後的焦慮狀態及憂鬱傾向為依變項,以符合因果模式的時間系列原則。研究結果:(1)情緒表達矛盾與情緒表達抑制之感受、壓抑、憂鬱及狀態焦慮呈正相關、而與情感心智化、情緒

處理、情緒表達與再評估呈負相關,與「情緒辨識」無顯著相關,(2)情緒表達矛盾次類別在與情感心智化、情緒調節策略及情緒困擾的相關性有所差異,其中「想表達但難以做到」與情感心智化、情緒處理、情緒表達、再評估的負向相關性是次類別最高的,與壓抑、憂鬱及狀態焦慮的正向相關性最高,屬於次類別中心理健康狀態最差的一種,(3)在情緒表達矛盾無性別差異,然而情感心智化中的「情緒處理」,以及情緒調節策略中的「再評估」及「壓抑」皆是男性高於女性,女性則在憂鬱及狀態焦慮皆比男性高,(4)情感心智化調節情緒表達矛盾對憂鬱的影響的調節模型成立,情緒表達矛盾越高時憂鬱越高,但情感心智化越高時,情緒表達矛盾對於憂鬱的影響越小

,甚至在情感心智化極端高的狀態時,情緒表達矛盾越高對憂鬱沒有影響,(5)情緒表達矛盾部分透過狀態焦慮影響憂鬱的中介模型成立,情緒表達矛盾越高時,會提高個體的狀態焦慮,進而提高了憂鬱。(6)情緒表達矛盾依序透過情感心智化、再評估及狀態焦慮影響憂鬱的三因子序列中介模式成立,當個體的情緒表達矛盾越高時,將降低情感心智化,進而使個體應用再評估策略的頻率下降,而升高感知環境所引發的焦慮感,最後使憂鬱程度上升。討論:情緒表達矛盾會抑制情緒表達以及使情緒調節頻率減低,並進而提升焦慮及憂鬱,其次,區分出情緒表達矛盾次類別,有助於釐清個案掙扎於表達情緒的癥結點,臨床上在面對情緒表達矛盾高的個體時,也更依據其矛盾

的原因給予教育課程及心理治療,另調節模型指出情感心智化是情緒表達矛盾高者升高憂鬱程度的保護因子,若能提高個體的整體情感心智化,則能有效減緩情緒表達矛盾所引發的憂鬱程度。

羞辱創傷:最日常,卻最椎心的痛楚【博客來獨家限量親簽版】

為了解決下降頭愛情 的問題,作者周慕姿 這樣論述:

《情緒勒索》作者周慕姿2022年療癒大作。 有一種痛,我們難以述說──羞辱創傷。 而隱藏在「為你好」下的羞辱創傷,更難以辨識。 羞辱創傷,是我們教養文化裡, 最沉痛巨大的傷害。 「養你真辛苦,養條狗都比你好。」 「你是從垃圾場撿回來的。」 「你怎麼這麼笨?你真是一個很爛的人。」 這些話,我們耳熟能詳嗎? 這是我們習慣貶低一個人價值與自我的方式。 讓對方感受到羞恥、覺得自己很糟糕、不值得活。 而,我們卻往往不自覺。 有一種很深的痛楚,你難以說出口。 但它們牢牢箝制住你的人生;你無法愛人,也無法被愛。 那是羞辱創傷。 我們習慣

用「羞辱」方式教養孩子 許多父母不經意脫口而出:「你怎麼這麼笨?」「你是個壞孩子。」「你做錯了,我要懲罰、羞辱你。」甚至「你不比別人好,所以我羞辱你,希望你知道羞恥,才會努力進步。」 當父母「為孩子好」,期許孩子更優秀與完美,但卻深深斲傷孩子的自我、價值與人格。孩子的心碎裂,世界崩塌。他們讓自己無知無覺,或討好,又或將父母殘忍的語言內化在心裡,不斷攻擊自己……而當他們有下一代,「要對自己殘忍,才會進步」的羞辱教養方式,成了血液裡唯一的基因。 以語言,述說創傷;以六階段,走過每回羞辱情緒重現的驚濤駭浪 在童年,也曾經歷羞辱創傷的慕姿心理師,她知曉當年老師是為她好,但卻是這

份為學生好的心意,讓羞辱創傷更被隱身,也更不易被覺察。 將當時的情景說出來或寫下來,是慕姿心理師認為療癒羞辱創傷的第一步;接著,自我接納與哀悼、與唱衰魔人對話等六階段,讓我們緩緩撕下那些過往貼在身上的內在負面標籤。那些「我是不被愛的、我是不夠好的、都是我的錯……」的禁錮與牢籠,慕姿心理師陪你一起走出來。 心受傷了,我們渴求陪伴與溫柔以對, 但當孩子犯錯,我們卻對他說:「你做錯了,你表現得很糟、很差勁。 為了你好,我要懲罰、羞辱你。」 長大了的孩子,心遺失;若心仍在,也荒蕪一片。 本書特色 ◎「當你翻開這本書,或許你也有類似的經驗,對象可能是父母、老師、同

學、上司…… 在這過程中,我想邀請你,在當時,你或許沒有機會照顧自己、站在自己這一邊,但當你現在重新經驗,甚至重新感受過往的回憶湧起、情緒升起的時候── 請你試著站在自己這一邊,對自己說: 「是很糟糕的事情發生在我身上,而不是我很糟糕。」 這句話,我們都要記得。 我也期待這本書,有機會能讓大家留意到「羞辱創傷」對孩子、對人的長期人格與心理、生理傷害。一旦我們有機會去看見、理解,才有機會調整與改變。 而社會,就有機會變得不一樣。 走上這條療癒之路並不容易,希望我的書,能夠陪你一程。」──摘自序〈寫在《羞辱創傷》之前〉 ◎面對羞辱創傷,慕姿心理師提出

實用又完整的「療癒六階段」: 階段一 探究你的羞愧創傷:傷口被看見,才會被療癒。 階段二 哀悼那些你所失去的,了解不是你的錯。 階段三 撕下你的負面標籤:重述關於你的這個故事。 階段四 情緒調節的練習與重新建立──面對情緒重現,我可以怎麼做? 階段五 與唱衰魔人對話。 階段六 與人互動。 名人推薦 ◎李崇建(薩提爾成長模式推手)、鐘穎(愛智者書窩版主;心理學作家)撰推薦序。 ◎王浩威(作家;精神科醫師;榮格分析師)、洪仲清(臨床心理師)、葉丙成(台大教授)、鄧惠文(精神科醫師;榮格心理分析師)、蘇明進(大元國小教師)療癒推薦(依姓氏筆劃順序排列)

◎李崇建(薩提爾成長模式推手):「慕姿整理了諸多概念,彙整成生命中各種情境,說出了同為創作者,我寫不出來的深刻經驗。 一般人並不大明瞭,成長中各種形式的對待,其實已達到「羞辱」的層級,有些隱形的語言傷害、以為對人好的各種安慰、那些發心善意的語言,或是照顧者本身心靈的恐懼,造成了人們日後的身心反應,都是羞辱創傷的一部分。」──摘自推薦序〈看見傷,清除恥辱的印記〉 ◎鐘穎(愛智者書窩版主;心理學作家):「從遭受羞辱後的行為表現到邁向療癒的方法,周慕姿心理師再次發揮她過人的才華,對這個長久在許多人心中隱隱作痛的創傷議題,做了全面性的介紹。」──摘自推薦序〈重獲靈魂──心的創傷與修復

〉

女性身材是否會影響伴侶相對身高之偏好

為了解決下降頭愛情 的問題,作者李羽崢 這樣論述:

在擇偶偏好中,「男女身高」為其考量的重要因素之一,本研究延續張淑華(2019)的研究概念與方法,以擇偶身高的相對偏好是否受其相對身材的影響為主要核心概念,以實驗研究法輔以圖像問卷進行研究,進而探究女性身高及身材改變是否會影響伴侶相對身高之偏好。兩研究之差異在於:(1)張淑華(2019)採用Singh(1993)「女性身體輪廓圖」之(U8)圖,而本研究則採用(U8、N8、N10)圖;張淑華(2019)採用Pope等人(2001)「男性身體變化矩陣圖」之(A1、C1、D3) 圖,而本研究則採用(B2)圖。(2)兩研究皆搭配Pawlowski(2003)的六組SDS男女搭配圖像設計比例為架構,但性

別及比例皆不同。張淑華(2019)以男生0.95、1、1.05、1.1、1.15、1.20身高比例做變化,而本研究以女生0.6、0.7、0.8、0.9、1、1.1身高比例做變化。(3)張淑華(2019)之研究乃以女性體態、身高不變,搭配男性體態不變,身高改變下,設計出甲、乙、丙三份男女配對組合圖像問卷,而本研究則以男性體態、身高不變,搭配女性體態不變,身高改變下,設計出甲、乙、丙三份男女配對組合圖像問卷。而研究結果顯示: (1)男女相對身高確實影響男女的擇偶偏好:男性與女性的身高差距(男高於女)與讚許度成正比,但當男、女身高差距過了某個高度時,男、女受測者所給予的讚許度便開始下降,影響擇偶偏好

。(2)身高與身材的相互作用-男女大不同:在張淑華(2019)研究男性身材是否會影響伴侶相對身高之偏好中,發現男性身材改變「會影響」人們對伴侶相對身高之讚許度。但本研究改以女性身材是否會影響伴侶相對身高之偏好做探究,卻發現並無此現象,即女性身材改變並「不會影響」人們對伴侶相對身高之讚許度。

下降頭愛情的網路口碑排行榜

-

#1.被下降頭?好友突愛上印尼外傭下秒食物驚見「帶血衛生棉」

你聽過下降頭嗎? ... 更多新聞:飛越愛情海! ... 文章曝光後引起熱議,不少網友表示曾聽過下降頭故事,其中最多人點名就是酒店員工使用「月經降」讓 ... 於 news.tvbs.com.tw -

#2.五毒降頭-陰陽降頭草-愛情降分為針、鉛及降頭油 - iFuun

愛情 降分為針、鉛及降頭油三種(1)針愛情降愛情針的下降方法簡單,但效力有限,每隔一段時間就必須重新下降,才會保障愛情的「有效期限」;說起來挺可憐又挺... 於 www.ifuun.com -

#3.勿空白头的微博

#【风口解读】特变电工2022年净利增超1.18倍,今年一季度环比下降2.13%# 泡财经获悉,4月24日晚间,特变电工(600089.SH)发布2022年财报,实现营收958.8. 於 weibo.com -

#4.四種最惡毒的降頭!一中招永不翻身!太可怕了! - 聊話題

a) 針愛情針的下降方法簡單,但效力有限,每隔一段時間就必須重新下降,才會保障愛情的「有效期限」;說起來挺可憐又挺好笑的,偏偏有許多痴情女子情願身受情降的痛楚,來 ... 於 topnews8.com -

#5.挽回丈夫靠法術?網高價販售泰國「降頭」惹議 - 民視新聞

有民眾婚姻出問題,上購物網站,每次花好幾千元,買了「愛情鎖心降頭」,以為可以挽回丈夫的心,結果,還是離婚收場,這讓民眾覺得自己被騙了, ... 於 www.ftvnews.com.tw -

#6.【 降頭】 【 歌詞】共有21筆相關歌詞 - 魔鏡歌詞

你最好知道 用找「槍手」當我的音樂響起他們像被下了「降頭」明明賣的是狗肉那你幹 ... 著只是不懂你的眼神怎麼會奇怪的讓我體重下降頭髮掉△窗門上有雨滴讓愛情飄來飄 ... 於 mojim.com -

#7.台灣鳳凰派降頭術:愛情符降靈降.茅山和合法術效果介紹。ivy ...

台灣降頭師(鳳凰派仙女法門)IVY邱老師(玄慧法師)簡歷專長:台灣世英派鬼谷靈算感應占卜術/茅山派符籙道術/華夏族降頭巫術/各宗教靈學研究師【Ivy邱 ... 於 robat5212.pixnet.net -

#8.夫妻感情|高EQ婚姻怎經營?7招保鮮愛情第一步要「打好個底」

高曼等人曾探究為甚麼高達67%的夫妻生完第一胎對婚姻滿意度驟降、而其他夫妻的愛情能保鮮,結果發現,另外33%夫妻正是在一開始就有詳盡的愛情地圖,因此 ... 於 www.hk01.com -

#9.情侶為了復合下降頭有用嗎?她成功挽回劈腿男卻遭反噬…

大家有聽過下降頭嗎? (靜香編)#創作授權【老王】 https://youtu.be/OejN6hnyg2I#情侶#復合#降頭#巫術#劈腿 追蹤我們ℹ 官方網站: ... 於 www.youtube.com -

#10.官方沒公佈的都在這!Netflix &台灣OTT 6月最完整下架名單

... 熱血動漫咒術迴戰、死亡筆記本;動作經典:不可能的任務1~6、康斯坦汀:驅魔神探;浪漫愛情:後來的我們等等⋯⋯錯過不再,趕快抓緊時間回味! 於 vvnlens.com -

#11.登記結婚人數創37年新低大陸人「不婚」原因曝光 - MSN

報導指出,大陸結婚人數快速下降的原因,包括婚育年齡推遲、適婚人數遲遲不婚、思想觀念變化,以及近三年來的新冠疫情封控等因素。 結婚人數大幅減少,對中國大陸未來 ... 於 www.msn.com -

#12.為了搶救愛情竟網購數萬元「降頭」 議員聽完也傻了 - 自由時報

網購平台商品包羅萬象,台北市議員洪健益接獲陳情,有民眾竟網購「降頭」,內容包括挽回愛情、解結婚姻等問題,收費1.5萬元至3.1萬元不等, ... 於 news.ltn.com.tw -

#13.降頭血咒 - 博客來

本書蒐集了多種降頭術的製作材料及施法儀式, 翔實記載其施降過程, 並攝錄中降後生不如死的實況, 色降、愛情降和飛頭降 ... 於 www.books.com.tw -

#14.正宗云南苗彊術Master Meow Sim

括她所透露,降頭原自中國,后來流傳東南亞一帶,因此門派很多,种類也很多,但基本上有三大元素分別是聲、藥、咒。 聲,是指利用聲音及降頭師的意志去落降,例如愛情降、 ... 於 www.meowsim.com -

#15.FAQ:老佛爺天佛降頭法事九個最常見情降問題

... 下降頭會有報應嗎?情降成功案例,成功率,下降頭的症狀有哪些? ... 老佛爺告訴你關於愛情降頭法事八個最常見問題,情降效果,情降禁忌,下降頭會有報應嗎? 於 chensangha.com -

#16.泰神殿วัดไทย 佛牌聖物,定制愛情法事,各種法事法會功德 ...

墳場愛情鬼降頭 婆難宋師傅-泰北老一輩的黑巫降頭師師傅是泰國北部專長各種黑巫術,降頭術,墳場墓地愛情降的老師傅,十分聞名。 墳場愛情降故名思義,就是要 ... 於 www.instagram.com -

#17.情降| 愛情降頭解說| 俞法舍 - 和合法事

2.法術儀式 · 透過祈請文召喚鬼神、陰神、陰師加持幫助達成情降 · 透過貼身物件(如頭髮、指甲、內衣等)內的緣,結合符咒經文,帶動情降。 · 透過符咒經文迫令鬼神帶動情降. 於 www.yutheurgythai.com -

#18.泰國愛情降頭術| 情降法事| 成功愛情 - 宏法舍

與和合法事相比,泰國愛情降明顯是一種更直接能達到下降者之目的之法事。 泰國愛情降成功率. 進行泰國愛情降時,下降者必須要考慮到自己的付出及決心。例如,你要 ... 於 thai-master.com -

#19.黃仁勳變救世主,全球CEO滿嘴輝達!馬斯克不以為然 - 今周刊

資料顯示全球GPU 出貨量2023 年第一季總計630 萬片,較上一季下降12.6%,較2022 年同期下降38.2%,低於-4.9% 的10 年平均;不過雖然輝達單季出貨量 ... 於 www.businesstoday.com.tw -

#20.揭秘【情降】降头术的三种方式与副作用 - 51咒语大全

情降也成为和合术,降头术中有一些特别的道具,是用来下「爱情降」的!依其容易度,可区分为针、铅及降头油三种。 (1) 针爱情针的下降方法简单,但 ... 於 www.51zhouyu.cn -

#21.愛情降頭術使用方法,被下降頭癥狀 - 福佑網

上面是愛情降頭術使用方法的介紹,愛情降頭術如果用不好會有反噬,而且因為小三或者其他人都可以用,是一種比較邪的法術,所以大家在使用時要非常小心 於 www.taoismunion.com -

#22.降頭術(下降頭) - 中文百科全書

降頭 術(下降頭)特徵與原理,分類,藥降,飛降,鬼降,牛皮降頭術,血咒,愛情降,拆散降,南洋降頭術, 於 www.newton.com.tw -

#23.被下降头怎么办?快速判断是否被下降头,了解有效的化解方法

下降头 是一种民间方术,“降”指施予各种法术或蛊术,“头”是指受术的人或 ... 泰国的降头术则是五花八门,如爱情降、锁魂降、飞针降、鬼降、病降、死降、飞头降等等。 於 www.jinbodhi.org -

#24.想落前度愛情降 - shebrides

為了寫這個topic,我上網查了一些資料,簡單地了解一下降頭這回事。降頭的定義,其實就是借助一些巫術或鬼神的力量,去令到被落降者受到不由自主的操控。 於 brides.she.com -

#25.乩童解術反偷下「愛情降」?女慘淪大小奶怒控:害我一直想他

新北市40多歲的何姓女子因懷疑遭人下降頭陷害,因此到中和區一宮廟求助,不料乩童作法後情況並沒好轉,還反而害她乳房「大小奶」、下體出血;此外, ... 於 www.ettoday.net -

#26.降頭術+教你分辨被人下降頭、符咒的特徵 - 台大獅子吼佛學專站

發信人: [email protected] (vigial), 看板: marvel 標題: 降頭術+教你分辨被人 ... 用在壞的方面,通常師傅在傳授徒弟時,也會加入很多的禁忌,例如「愛情咒」, 就 ... 於 buddhaspace.org -

#27.爱情降头术使用方法人被下降头症状 - 怎样超度婴灵

爱情降头 术使用方法人被下降头症状做了情降后,受降者会比之前更爱施降着,与对方分手后,无论是正室还是小三,都可以做,那要多少时间才可见到效果呢?每个人都不同, ... 於 www.nvshenmiao.com -

#28.夏天來刮痧降暑氣!1張圖看懂痧色代表的意義- 中醫 - 元氣網

好熱哦!我的頭好暈,有點想吐,全身無力⋯⋯」,一名在戶外頂著大太陽跑業務的業務員,不禁打電話向同事求救。夏天往往天氣燥熱,動輒飆出. 於 health.udn.com -

#29.猛爆式戀愛症候群? 被下愛情降頭? (真人真事搬上Blog) - 曼谷幫

此病初期症狀會讓人全身充滿幸福感,為了某人茶不思、飯不想的,還不時覺得天上的光灑在身上~~好溫暖啊!這就和一般剛戀愛時會有的情緒和反應一樣。不過 ... 於 bkk.com.tw -

#30.曖昧超積極,交往變超冷淡?「交往前後差很多」星座男TOP4

當對象追到手後,對方的吸引力就急遽下降,他的態度也就有了明顯的變化。 ... 「12星座男人愛情攻略」搞懂心儀對象的心,對你感興趣的表現、不喜歡的 ... 於 www.elle.com -

#31.降頭邪咒殺無赦: < 震憾揭開東南亞自古以來各種降頭邪術最毒辣陰損的一面!>

< 震憾揭開東南亞自古以來各種降頭邪術最毒辣陰損的一面!> 超記出版社 , 超媒體編輯組, 猛鬼靈異妖怪特搜, 鬼差, Systech-publications. 迫人一世愛你的愛情降為甚麼明明 ... 於 books.google.com.tw -

#32.做情降能挽回男朋友嗎可以挽回的柬埔寨情降

... 真實降頭的操作非常少;那麼今天就再一次給大家分享柬埔寨情降是怎麼做的吧!首先我們需要知道情降是什麼,在柬埔寨情降是一個什麼樣的概念;愛情降、情降、和合降 ... 於 www.wanfacambodia.com -

#33.降頭術的種類 - 幸福宅急便

關於愛情降除此之外,降頭術中尚有一些特別的道具,是用來下「愛情降」的!依其容易度,可區分為針、鉛及降頭油三種。 (1)針愛情針的下降方法簡單, ... 於 llc021618.pixnet.net -

#34.糊涂居士的道法传奇: 爱情降头 - 凤凰网娱乐

爱情降头 ,听上去很浪漫,但其实却是非常可悲而且可怕的。 有个女生,是导游,经常带团到东南亚一带,泰国也是她常去的地方。当这个女生来到糊涂居士(涂老师)前时, ... 於 ent.ifeng.com -

#35.帕碰南洋法術: 挽回感情,感情挽回,和合術,降頭術,斬桃花

... 和合術,降頭術,斬桃花推薦帕碰南洋法術,阿贊帕拉師傅,生於泰北小村莊自幼家中生活困苦,隨著年齡的增長漸漸地跟著數位師父修習到泰國、柬埔寨的傳統愛情挽回, ... 於 www.help2u.com.tw -

#36.末代鐵路特考逾萬人報名有人努力拚最後一次| 生活 - 中央社

鐵路特考曾在1999年至2007年中斷,2008年恢復考試以來,前幾年報名相當踴躍,2010年曾達7萬人,後來漸下降,這幾年約2萬人左右,今年相對少很多。 於 www.cna.com.tw -

#37.「愛,不需要降頭,只要真心相待。」|方格子vocus

這個故事告訴我們,愛情需要的不是降頭,而是真心。愛情需要的不是價值昂貴的金錢,而是真摯的情感。只有真心才能打動人的心靈,讓愛情持續發光發熱。 於 vocus.cc -

#38.降頭是什麼?愛情降頭怎麼做? - 華語熱點

下愛情降的方式有很多種,愛情降是一種強硬的法術,此法專施於愛人變心,或想強奪愛人,使他對來求術者產生愛意.最好是一,雙方是夫妻戀人,二,彼此都沒有結婚的對象. 於 happytify.cc -

#39.[問卦] 在你生活中發現什麼真相會讓你很震驚? - 看板Gossiping

... 其解,唯一的解釋就是我被下降頭或施法下咒,搞得我不得已要立刻找排解。 ... 俗話說「愛情是盲目的」,這話果真不假,我在清醒後回想,發現許多 ... 於 www.ptt.cc -

#40.[閒聊] 聽過下降頭嗎?- 看板WomenTalk - Mo PTT 鄉公所

... 下降頭之類的照片很可怕,就是手變得很畸形像怪物本人因從不接觸這類管道,真的很好奇這種東西真的有用嗎之前還聽過泰國有什麼愛情降頭@@ 說的人… 於 moptt.tw -

#41.(慎入)柬国那让人丧失理智的“爱情降头”! - 自由微信

爱情 降可以控制对方情欲,. 让对方不能控制自己,变得十分的淫乱,一般控制少女卖淫的人会请降头师使用此术。 如果 ... 於 freewechat.com -

#42.愛情降頭

泰国降头术真存在吗?所谓佛牌又是什么?真实情况你可能无法... 愛情降頭. 情降| 愛情降頭 ... 於 zyciejastrzebia.pl -

#43.愛情降/和合法事| Mysite

1)下降後對方會不會知道自己被落降頭和性情大變? 答:不會。因我們做愛情降的師父全是泰國正派師父,絕不涉及 ... 於 www.98809943.com -

#44.下降頭報應 - PIEDESTAL

情降法事可以挽回愛情嗎? – 討論區... 想知道自己有沒有被下降頭,可以添加文章下方道長的WeChat或者line進行詳細咨詢, ... 於 shoesbypiedestal.fr -

#45.愛情降頭 - Puccia Alexander Fortunato

信眾的情況越複雜,相對地老佛爺愛情降頭法事協助化解的礙障,就越多越難, ... 下降頭前須知原因是風水降頭代表暗戀對象的生肖,在自己桃花位上擺放 ... 於 pucciaalexanderfortunato.it -

#46.泰国最邪门的降头术情降sean奇谈mp3 - نجومي

马来西亚灵异事件马来西亚降头大师只要金额满意就算要拿人命也不是问题 · 你適合做情降嗎泰國降頭術那麼有名網路上很多愛情挽回降頭廣告但想過你適合做降頭嗎也許那都不是真 ... 於 nog.nogomi.ru -

#47.RE:【討論】泰國的降頭術飛頭篇- 恐怖驚悚 - 哈啦區

2019年5月23日更新愛情降、迷魂降、淫歡降愛情降: 男子或女子要使對方引起欣賞愛戀的情感或讓對方死心踏地的愛著,無法分離直到法術被破解為止, ... 於 forum.gamer.com.tw -

#48.為挽回變心老公人妻網購「愛情降頭」仍被離婚 - 鏡週刊

網購平台商品無奇不有,近日台北市議員洪健益接獲陳情,一名人妻覺得老公對她不用心,於是網購號稱可以解決婚姻問題的「愛情鎖心」來下降頭, ... 於 www.mirrormedia.mg -

#49.邵氏恐怖片《降头》美艳寡妇爱上帅气小伙 - 搜狐视频

影视综视频:片名:降头 类型:恐怖/惊悚主演:狄龙/罗烈/恬妮/谷峰/李丽丽. ... 计程车小伙爱上交警小姐姐,每次故意违规就为了能见到她,爱情! 於 tv.sohu.com -

#50.你有被推薦嗎?逛蝦皮驚見「下降頭服務」網嚇壞留言爆共鳴

蝦皮什麼都賣,什麼都不奇怪?有網友滑到泰國降頭服務,被商品圖片嚇出一身冷汗⋯ ... 派愛族、Tinder、愛情公寓哪裡有真愛?快用10大. 於 dailyview.tw -

#51.網路追追追/情人節最強法術桃花陣加愛情降真有用嗎?

所謂的愛情降,依其容易度,可區分為針、鉛及降頭油三種:. (1)愛情針的下降方法簡單,但效力有限,每隔一段時間就必須重新下降,才會保障愛情的 ... 於 tw.yahoo.com -

#52.OL不斷恍神夢見他師父:妳被下泰國降頭| 生活 - 三立新聞

昨(24)日有女網友在《Dcard》PO文表示,「自己被下了降頭」。女網友說,她和同事因常去同一間便當店吃飯而認識店員A男,一開始她覺得A男很貼心, ... 於 www.setn.com -

#53.如何用降頭讓喜歡的對象主動來找你? 懂這招就夠了 - 玄燊師傅

我是玄燊師傅,很多人其實有自己喜歡的對象,但往往只是單戀,他有嘗試過去追求這段愛情,但結果往往是以失敗告終。 然後,他們會嘗試用一些偏方去獲得這段感情… 在玄學上 ... 於 www.mastermysan.com -

#54.情降粉- 人氣推薦- 2023年6月| 露天市集

【泰水仙】泰國佛牌阿贊宋玉愛情鎖心和合粉情降粉愛情和合挽回修復感情和合感情挽回夫妻和睦情侶思念助姻緣斷 ... 【泰緣閣】婆難宋- 燕通食用降頭粉情降粉買大送小. 於 www.ruten.com.tw -

#55.泰陰阁降头法事- 黑法情降油用法: 1.直接許願塗抹在照片上 ...

黑法情降油用法: 1.直接許願塗抹在照片上。 2.能見到面許願後直接塗抹在對方皮膚上“照片上能有對方多少資料盡量寫多少、比方現住址、姓名、生日。 想挽回愛情、感情和 ... 於 m.facebook.com -

#56.降頭: < 揭開東南亞,自古以來,各種最毒辣陰損的降頭邪術!

懲治情婦情夫的拆散降男子或女子欲使對方引起愛慕的情感,愛情降是極靈驗的。其方法不外有下列幾種: 1.用降頭油搽在自己的臉上,不論是如何醜陋的人,對方看了, ... 於 books.google.com.tw -

#57.德國新冠疫苗訴訟開首例法院審理因不良副作用向BNT求償案

... 顧問張上淳今日(5/24)表示,最近中重症病例上升主要與防疫措施鬆綁、年長和脆弱族群疫苗接種率不理想有關,這波疫情預估1個月左右後開始下降。 於 tw.nextapple.com -

#58.愛情和合術,愛情降頭術 - t458686999的部落格

比如:降頭術,也是多為流傳的一種和合術,東南亞地區比較多見,內地還是 ... 在我之前的“紅人玄易”系列文章中,對和合符以及愛情降相關的內容已經做 ... 於 t458686999.pixnet.net -

#59.愛情降頭術,真的可以讓她(他)回心轉意,對你一心一意嗎

愛情 降和合術這種降頭情降法術,純為在法科上一些用來把感情挽回,保住婚姻的方式,而絕對不是用來迷惑別人、欺騙別人感情/金錢的邪術。做了愛情降 ... 於 kknews.cc -

#60.泰國情降| 愛情降頭術| 香港| 令伴侶重回你身邊- 玄泰佛

愛情 降為在法科上,經泰國白衣師父,藉助外力幫助你,把感情挽回,給雙方一個重新開始的機會,適合感情出現決裂、已分手、已離婚、處於三角關係的情侶。歡迎查詢。 於 thaimagiclove.com -

#61.「下降頭」相關新聞 - CTWANT

日前上節目被爆傻愛情節,因為前男友喜歡大罩杯,讓她不惜為愛增肥;她笑說,過去一談戀愛就像被下降頭,甚麼都願意做,就深怕對方不愛自己,但現在已經不會再那麼傻了 ... 於 www.ctwant.com -

#62.正宗降頭術- 感情挽回 - Mashup

降頭 或降頭術(Tame Head)總共有一千多種分類。比如大家所熟悉的: 愛情降頭、飛頭降、死降、月經降、勾魂降、飛針降頭、鐵釘降頭、迷情降頭、衰降、病降、拆散降、 ... 於 www.mashup.com.tw -

#63.幕色蛇心爱情降头渴雨-知乎结局全文后续

1公司团建那次,我终于和暗恋一年多的老板在一起了,我以为是幸福的开始,后来发现,...上「知乎」,阅读「幕色蛇心/爱情降头/渴雨」全文,畅享百万优质内容. 於 www.zhihu.com -

#64.十大降頭之,愛情降:下體捂米飯,攪乳汁,再混合巫毒,富婆 ...

Duration: 18 minutes 48 seconds View: 350.9K times. Play Audio: Your browser does not support the audio tag.Please download the audio. 於 mypornvid.fun -

#65.下愛情降頭,我們究竟會不會有報應呢? - 健康跟著走

下降頭 報應- 再來在進行相關的下降頭的流程。愛情降頭情降報應有哪些有因果降頭嗎.老佛爺的愛情降頭法事,除了不會有情降反噬 ... 於 info.todohealth.com -

#66.我懷疑我哥被女友下降頭或是下符下蠱- 感情板 - Dcard

身高號稱153,我看是不到150,爸媽嘴巴沒說- 女友,感情,愛情. ... 但回家後,我爸媽要我上網找有沒有懂符咒的老師,我哥不是被下符就是被下降頭。 於 www.dcard.tw -

#67.愛情降頭術- 優惠推薦- 2023年6月| 蝦皮購物台灣

買愛情降頭術立即上蝦皮台灣商品專區享超低折扣優惠與運費補助,搭配賣家評價安心網購超簡單! ... 台灣靈符神魂顛倒符感情挽回穩定交往復合挽回感情外遇尋回愛情降頭. 於 shopee.tw -

#68.下愛情降頭,我們究竟會不會有報應呢?情降反應是甚麼?

許多人常常在做法事或下降頭前都會來問老佛爺:下愛情降頭,我們究竟會不會有報應呢? 老佛爺可以很明確告訴你:會! 情降報應-泰國降頭副作用- ... 於 www.iloveonewsky.com -

#69.降頭法事的價格推薦- 2023年6月| 比價比個夠BigGo

包含161筆拍賣.「降頭法事」哪裡買、現貨推薦與歷史價格一站比價,最低價格都在BigGo! ... 養小鬼愛情鎖心感情法事詛咒除小人求正財偏財姻緣降頭古曼麗古曼童. 於 biggo.com.tw -

#70.愛情降頭的價格推薦- 飛比2023年06月即時比價

愛情降頭 價格推薦共70筆。另有愛情公寓、伍佰愛情的盡頭、愛情ok繃。飛比為你即時比價,全台電商網購價格輕鬆找,一秒為你找便宜,快速比對商品價格,讓你花最少, ... 於 feebee.com.tw -

#71.揭開泰國降頭術中南半島暹羅養鬼的神秘面紗(一)最強的愛情降頭

當然下「雙尾巴壁虎」愛情和合降也要配合降頭油,降頭師施完法後,先用小鬼吸一下「雙尾巴壁虎」的靈氣來短暫迷惑被術者(此時效果僅答應出來見面), ... 於 blog.xuite.net -

#72.關於我和鬼變成家人的那件事 - 维基百科

歌曲描述在愛情中從模糊困惑、尋找探索、到豁然開朗的過程,而歌曲的英文名「Untitled」,代表在這段無需被界定的關係裡,找到了最舒適的理想狀態。 於 zh.wikipedia.org -

#73.##情降#降头#爱情降#和合术#泰国情降| TikTok

134 Likes, TikTok video from 原庙代请泰国降头佛牌(@jytlshy): "##情降#降头#爱情降#和合术#泰国情降". 原聲- 原庙代请泰国降头佛牌. 於 www.tiktok.com -

#74.勾魂降头- video Dailymotion

南洋一帶盛傳有一種駭人聽聞的降頭奇術,這種迄今臺灣電影網尚無法找到科學根據的巫術,不但能神奇地控制人們的生死與愛情,而且還能用來處理任何事件或是改變人們的 ... 於 www.dailymotion.com -

#75.愛情降頭術真比下跪求情靈驗,可以讓他(她)回心轉意! - 壹讀

愛情 降和合術這種降頭情降法術,純為在法科上一些用來把感情挽回,保住婚姻的方式,而絕對不是用來迷惑別人、欺騙別人感情/金錢的邪術。做了愛情降和合術 ... 於 read01.com -

#76.請神棍下降頭挽女友,廣告不實被坑11萬 - 天秤座法律網

林先生去年十一月循周姓降頭師架設的「泰靈舍」網站找周下降頭,想挽回女友,周男聲稱可幫他下愛情降令女友回頭,向小林推銷結婚包到好的「結婚套餐」降頭術,要價八萬 ... 於 www.justlaw.com.tw -

#77.要下降頭的快跟我約囉黑法感情血降/降術/感情和合/挽回愛情 ...

法事一律回傳給客戶此為黑法降頭同性/異性皆可阿贊黑法愛情血降霸道法門強力情降... | By 彫鬼一門(九龍玉皇四面佛) - Facebook ... 於 www.facebook.com -

#78.做了爱情降头效果好吗?做了爱情降头有用吗? - 泰国情降

爱情降头 其实就是我们所说的情降,爱情降头是属于阴法,是大师下降做法来改变两个人身边的磁场,使两个人相互吸引,从而在一起。爱情降头到底有没有用?爱请降头本身就流传 ... 於 www.seo3s.com -

#79.女被撿髮恐怖男夜夜入夢師父驚揭真相:遭下情降會死- 社會

女網友表示,師父告訴她「這種情降如果最後2人沒在一起,被下降頭的人會死,就像她恍神出現在月台一樣,死了之後,下降頭的人會偷骨灰帶在身邊,這樣就能 ... 於 www.chinatimes.com -

#80.結緣價!天狗愛情降頭,強效復合- 宗教物品 - Carousell

“愛情降頭愛誰就降誰” 單身也瘋狂單身下降群體迷戀泰北頂級尊師阿讚空薩2560強悍傑作忠貞不二天狗愛情降頭符布強力挽回感情鎖芯,情降,夫妻情侶和合忠貞不二, 找 ... 於 www.carousell.com.hk -

#81.十大降头之爱情降,富婆倒追靓仔,求得史上最重口爱情!

恐怖经典:南洋十大邪术(二):降头邪术. 香港第一部降头片,只需要求到大师的爱情降. 3797 ... 於 www.bilibili.com -

#82.怪力亂神?蝦皮賣家提供「降頭服務」挽回愛情議員要北市府 ...

現今網購商品五花八門,知名購物平台「蝦皮」去年才被爆出賣男性精液,台北市議員洪健益今再踢爆有賣家提供「降頭」服務,提供情降、和合術、鎖心符等 ... 於 ctee.com.tw -

#83.下降頭能讓人愛上你?能斬斷別人桃花?詛咒是真的有用嗎?

很常會有信徒問我:我可以下降頭挽回另一半嗎?我能詛咒讓討厭的人陷入厄運嗎?我想斬斷先生跟小三的桃花,坊間有很多合和術/愛情降/色降/血咒, ... 於 www.youtube.com