中和復健診所的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦包柏.安德森寫的 伸展聖經:40週年全新增修版 和真識知識內容機構的 風華樂齡 合勤共生宅年鑑 第三輯都 可以從中找到所需的評價。

這兩本書分別來自天下文化 和策馬天下所出版 。

中原大學 設計學博士學位學程 葉俊麟所指導 柯一青的 精神醫療機構建構生態療癒(育)文化園區之研究—以臺北市立聯合醫院松德院區為例 (2020),提出中和復健診所關鍵因素是什麼,來自於精神醫療體系、去機構化、復歸社會、鄰避效應、場所精神、地方認同。

而第二篇論文國立陽明大學 物理治療暨輔助科技學系 李淑貞所指導 黃科銓的 物理治療師投入輔助科技產業之決策歷程與工作經驗 (2018),提出因為有 物理治療師、輔助科技產業、決策歷程、工作經驗、紮根理論的重點而找出了 中和復健診所的解答。

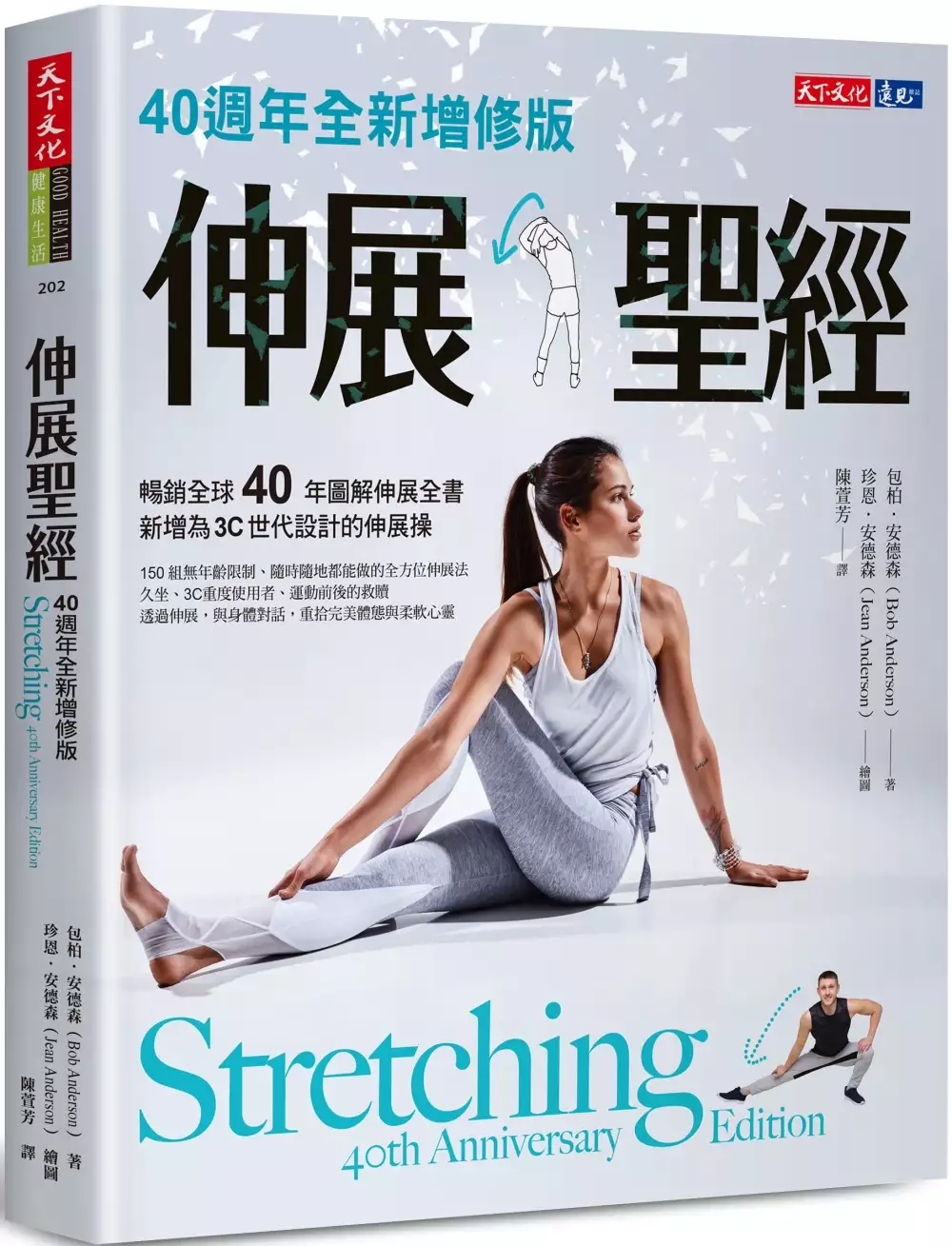

伸展聖經:40週年全新增修版

為了解決中和復健診所 的問題,作者包柏.安德森 這樣論述:

簡單伸展,輕鬆無痛 ★40週年升級增修版 ★全球銷售375萬本 暢銷全球40年圖解伸展全書‧新增為3C世代設計的伸展操 150組無年齡限制、隨時隨地都能做的全方位伸展法,包含: 17種日常伸展 + 10種上班族的伸展 + 37種專項運動的伸展 久坐、3C重度使用者、運動前後的救贖 透過伸展,與身體對話,重拾完美體態與柔軟心靈 伸展使人充滿活力。剛開始動作務必放慢,給身心一點時間習慣體能活動帶來的緊張感。從最簡單的做起,一定要持之以恆,因為完美體態絕非一蹴可幾,還能打下一輩子的健康基礎。──伸展權威 包柏.安德森 保持良好的柔軟度很重要,隨著年

齡增長,才不會出現關節僵硬、肌肉緊繃或姿勢不良的問題。因為老化的一大特徵,就是肢體活動範圍變小,而伸展正好可以維持身體的靈活度。 ◗誰該做伸展? 不論年齡和柔軟度,人人都適用這套溫和、簡易的伸展法,同時能配合個人肌肉緊張度和柔軟度來調整。 ◗什麼時候做伸展? ‧開始一天的活動之前 ‧工作整天之後紓解緊張壓力 ‧久站或久坐之後 ‧覺得身體有點僵硬時 ‧看電視、聽音樂、看書、講電話時 ◗為什麼要伸展? ‧紓解肌肉緊張,讓身體放鬆 ‧伸展後的肌肉更具抗壓性,能避免抽筋等傷害 ‧讓跑步、打籃球、游泳、騎自行車等費力運動變輕鬆 ‧維持靈活度、增加

協調性,避免老化讓肢體活動範圍變小 ‧伸展不同部位的同時,就是在和身體溝通,發展身體覺知 ◗注意 ‧痛不等於有效。動作放慢,循序漸進,隨時體察身體的感覺,不要過度伸展。 ‧量力而為,永遠伸展到你還可以再多一點點的位置,而不是伸展到最大限度。 ‧不要閉氣,呼吸要有節奏。 ‧從較為僵硬的那邊開始,這樣兩側的柔軟度會比較平均。 ‧身體每天的狀況都會有點不一樣,要根據自己當下的感覺來調整。 本書特色 ‧40週年版加入改善使用智慧手機等3C產品造成不良姿勢的伸展組合 ‧不論運動狂、旅人、小孩、園丁,甚至輪椅族,都可在書中找到適合的伸展操 ‧適合各種專項運動的

教練推薦給學員、醫療專業人員推薦給患者 專業推薦 何穎盈|中醫瑜伽養生專家 李曜舟(阿舟)|物理治療師 凃俐雯|超越復健診所副院長 陳姿逸|啾c物理治療師 黃國恩|國立台灣大學體育室教授 蔡士傑 Janus Tsai|C-IAYT 瑜伽療癒師 (依姓氏筆畫排序) 很多人都覺得柔軟度好的人才可以伸展,但柔軟度差的人更需要伸展!因為伸展不是要讓身體做到極限或違反人體工學的動作,而是為了透過適當的伸展,增加身體的活動度、減低腰痠背疼,並延緩身體的老化。邀請你一起來閱讀此書,讓我們一起輕鬆伸展、快樂生活!──何穎盈|中醫瑜伽養生專家 伸展,對久坐久站的現代人

尤其重要,固定不動的身體,不管是肌肉還是筋膜都已缺乏彈性。藉由適當的拉筋,重新恢復健康。本書作者用淺白文字,詳盡描述每個區域伸展該注意的事項,對上班族、運動員而言,都是很棒的工具書。──李曜舟(阿舟)|物理治療師 市面上眾多伸展書籍,大多以什麼肌肉該怎麼伸展為主軸,但問題是有許多人不知道自己的哪一條肌肉應該要伸展。本書最貼心的就是將伸展動作匯集成一套伸展組合,用簡單圖示表達,是非常實用的伸展工具書。──凃俐雯│超越復健診所副院長 現代生活的久坐久站,讓身體得不到適當放鬆,造成緊繃痠痛的文明病。本書有清晰的拉筋導引,提供高效率、簡單易懂的伸展動作,還有正確姿勢的詳細圖解,讓每個人都可

以找回輕鬆無痛的生活。──陳姿逸|啾 c 物理治療師 《伸展聖經》闡述了許多伸展時容易被忽視,但卻舉足輕重的重要觀念,同時針對上班族、銀髮族及各種運動族群,提供相當多生活化的伸展動作指引與範例,非常適合做為社會大眾及運動教練的參考書籍,調整自己或運動員的身心緊繃和張力。──蔡士傑 Janus Tsai|C-IAYT瑜伽療癒師

中和復健診所進入發燒排行的影片

腦血管疾病在台灣名列十大死因之第二位,而且是成人殘障的主因。腦中風將帶給醫療照護系統相當大的負擔,首先是急性中風的早期治療,再來是中風病人恢復期後的長期復健與照護。腦中風病發後的6個月是復健的黃金時期,運動能力恢復最快,應好好把握時機。

這一集我們邀請到台北市中醫師公會常務理事也是全生中醫診所院長陳朝龍中醫師來探討腦中風之中醫整體治療以達到快速復原。

這一集內容主題如下:

1.何謂中風,何謂卒中,和腦有何關係

2.什麼樣的人容易中風

3.中醫中風證治分類:

(1).中經絡

(2).中臟腑 (屬危急重證)

a.閉證-陽閉 (治療以辛涼開竅、清肝熄風為主)

陰閉 (治療以辛溫開竅、豁痰息風)

b.脫證-陰陽不繫生命垂危 (治療以益氣回陽扶正固脫為主)

4.中風徵兆

5.中風的針灸治療

6.中風快速復原的秘

7.中醫治療腦中風有哪些方劑?

8.預防中風茶飲

9.中風患者在飲食、作息、運動方面的注意事項

◆〈播出時間 〉

首播每週六晚上21:30 : 線上直播請看 http://www.ntdtv.com.tw/live

重播 : 週一早 9:30、午13:30 ➔談古論今話中醫 http://goo.gl/p6v29w

◆談古論今話中醫FB粉絲團 https://goo.gl/H3jsDi

精神醫療機構建構生態療癒(育)文化園區之研究—以臺北市立聯合醫院松德院區為例

為了解決中和復健診所 的問題,作者柯一青 這樣論述:

摘要 在臺灣的精神醫療體系規劃中,層次上可以看到有明顯的界分,除對「人」在醫學上的精神症狀分類外,精神衛生法也將精神病患生活空間環境定義界分為「社區」(community)與「機構」(psychiatric institution)。然而這兩類空間其實並非是絕對的對立面,反而更可能是息息相關。在去機構化(deinstitutionalization)的運動影響下,普遍希望能讓慢性精神病患經過再社會化(resocialization programme)的復健後可以「復歸社會」(social reintegration),但因種種因素的影響下,執行上仍有一定的困難度。而精神醫療機構長期以來本

就被認為是提供精神病患與社會隔絕的空間,故精神醫療機構常因受到「鄰避效應」(Not In My Back Yard,NIMBY)影響,只能選擇設置於較遠離都市的之邊陲區域(peripheral area),但多也因此始基地內擁有許多自然生態資源。當現代人因社會快速變遷下,普遍工作壓力大更加上與自然生態接觸的匱乏,以致產生許多精神上的相關疾病,民眾除應有精神衛生的正確觀念外,更應有可以抒發心理壓力的療癒(育)環境,而這些都需要以跨領域(interdisciplinary)的方式來思考與規劃。本研究擬以臺北市立聯合醫院松德院區為主要基地,探討精神病患的治療空間與周邊生態環境狀況,更試圖從其他精神醫

療機構與各種論述中探討可能的規劃方向。精神醫療機構本就屬於較為特殊的醫療產業,期望利用基地獨特自然生態資源為基礎,結合歷史、藝術及自然環境等來建構完整精神照護與生態療癒(育)園區,並可在建構後可協助重新塑造精神醫療機構的場所精神(spirit of place)、地域(local)定位與生態療癒觀念,並迎接新的地方認同(sense of place),讓精神醫療機構社區化,擺脫過去令人恐懼的瘋人院污名及感受。

風華樂齡 合勤共生宅年鑑 第三輯

為了解決中和復健診所 的問題,作者真識知識內容機構 這樣論述:

客製 / 優化 / 實踐 / 體驗 / 展望 土地開發建設經營,創新共生系統模式 推動高齡住宅議題,成就長者優質晚年 精準課程提升健康,智慧科技實踐理想 ◎關於本書 二○二○~二○二一年,世界歷史留下一個獨特且難忘的時間印記。這一整年,新冠疫情於全球延燒,與此同時,高齡化人口的危機並未緩下腳步,在這艱困辛苦的一年裡依然加快速度,整個世界面臨的高齡問題越趨嚴峻。臺灣高齡人口在今年八月正式突破百分之十六大關,人口首次開始負成長,如何照顧逐年增加的高齡人口,如何讓長者們安居樂業,不再只是政府或長照機機需要在意的事,這是身處在臺灣社會中,每一個人都需要正視的議題。合勤共生宅的創生、規劃

與實踐,不啻成為高齡社會浪潮下一個最佳的解決之道。 ‧旅宿服務經營;以經營旅館方式運營,除了規劃長住長輩的住宿區外,其餘空間則透過「康茵行旅」品牌為大眾提供服務,讓共生宅成為全齡友善的環境。 ‧餐飲服務提供:整體服務包括餐廳、咖啡廳、茶(酒)吧、烘焙坊、市集商店……等多種服務場域,提供入住長輩與來訪共生宅不同族群,提供符合個人化需求的餐飲服務。 ‧專業課程規劃:提供各種互動、體驗、遊戲方式的活動與課程,讓入住的高齡長者可以規劃自己的生活重心,從而重新擁有社交生活,完成自我實踐。 ‧康養照護系統:除居住環境與社區關係等內外共生協作,更有完整的康養照護系統,提供長者入住評估

、財務規劃及為其量身打造生活照顧方案,讓長者無需憂心未來生活。 「合勤共生宅」是一個陪妳我好好慢老的代名詞。以發展社區概念為核心,人們可以在地養老,晚年人生風華再現!讓銀髮族的照護功能回歸社區,從在地、社區出發,結合政府的長照政策,提供共學、共創、共食、共好、共遊的客製化共生照顧模式,將是未來超高齡化人口問題的重要解方。 產官學社會菁英‧聯名推薦 花敬群/內政部政務次長 蔡壁如/臺灣民眾黨籍立法委員 賴勁麟/神腦國際企業股份有限公司董事長 張耀中/民主進步黨台中市南屯區議員 陳適卿/台北醫學大學前醫學院院長 李正雄/侒可傳媒股份有限公司執行長 朱偉仁/八福

銀髮服務股份有限公司(愛長照網站)總經理 廖文章/大葉大學會計資訊學系副教授 曾思瑜/國立雲林科技大學建築與室內設計系教授 江哲銘/國立成功大學能源科技與策略研究中心特聘教授 蔡錦墩/福樂多事業股份有限公司董事長 張慶光/樂齡生活事業股份有限公司董事長 林哲弘/祥寶健康國際股份有限公司董事長 吳第明/台北市社區銀髮族長期照顧發展協會榮譽理事長 涂心寧/台灣居家服務策略聯盟名譽理事長 莊承鑫/國立中山大學醫學科技研究所教授兼所長 施福忠/長庚科技大學高齡暨健康照護管理系(所)專任副教授 李宗勇/中化銀髮事業股份有限公司總經理

物理治療師投入輔助科技產業之決策歷程與工作經驗

為了解決中和復健診所 的問題,作者黃科銓 這樣論述:

背景與目的:我國於2018年邁入高齡社會,老年人口與失能人口的輔具需求隨之提升,同時也將帶起輔助科技產業的蓬勃發展。目前已有物理治療師進入輔助科技產業任職。然而對於物理治療師工作就業的相關研究有限,且仍無研究探討物理治療師在輔助科技產業之現況。本研究欲了解物理治療師在輔助科技產業的投入現況,故研究目的為探討物理治療師投入輔助科技產業之決策歷程與工作經驗。方法:本研究採質性研究之紮根理論研究法。研究以理論性選樣,並應用滾雪球方式進行取樣。研究樣本數以蒐集資料達飽和便停止收案。本研究共完成9位年齡介於25至49歲,且目前專職於輔助科技產業一年以上之物理治療師的訪談。研究以自行設計之半結構式訪談指

引進行一對一深入訪談。訪談結束後將錄音轉成逐字稿,並以紮根理論的分析方式進行分析,過程中應用持續比較分析法分析所登錄的概念類屬。收案時間為2018年12月至2019年6月。研究的嚴謹度依據Lincoln及Guba對質性研究所提出四方面評鑑標準,含確實性、可轉移性、可靠性及可驗證性。結果:本研究核心類屬為「追求獨立自主與創造性的職業生涯」,其引導物理治療師投入輔助科技產業的整個過程。「投入產業的拉力與推力」為此過程的先驅類屬,當物理治療師受興趣與外在環境等影響時,即進入「初手到入門」的過程。此過程有以下六個互動行為類屬:「輔助科技產業前後的入門學習」、「產業內著手的工作範疇」、「現實與理想間的差

距」、「充滿未知的迷茫」、「企業氛圍」及「進修與再學習」。物理治療師在產業工作過程中不乏遇到挑戰與困境,便進入提升自我能力的情境中。最終的結果類屬為物理治療師在工作過程中得到「工作成就之樂趣」。結論:輔助科技在物理治療養成教育較不受重視,故有數位受訪者經由投入輔助科技相關行業才得以深究。而任職於輔助科技產業需加強不同專業的能力,包括輔具實作層面、商業層面、醫療器材與輔具補助法規層面。臨床意義:為了使物理治療科系之學生畢業發展擴及至輔助科技產業,故建議各大專院校能以輔助科技為架構,設計相關學程。而欲投入產業之物理治療師,自身應朝多面向專業努力精進,提升自我競爭力並建立獨特性,在產業中創造屬於自我

的工作價值。