中國時報 歷史新聞的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦Compton, Eden Francis寫的 Anti-Trust 和Godoroja, Lucy的 A Button a Day: All Buttons Great and Small都 可以從中找到所需的評價。

另外網站中央社簡介| 中央社CNA也說明:中央通訊社是中華民國的國家通訊社,是台灣最具影響力的新聞媒體。 ... 共內戰,隨軍記者第一手報導,於第二次世界大戰期間奠定中央社名列世界五大通訊社的歷史定位。

這兩本書分別來自 和所出版 。

國立成功大學 都市計劃學系 黃偉茹所指導 廖尹瑄的 從都市政治生態學觀點探討空間決策下的不均衡發展:高雄大林蒲地區遷村個案研究 (2020),提出中國時報 歷史新聞關鍵因素是什麼,來自於大林蒲、行動者網絡理論、都市政治生態學、轉譯、遷村。

而第二篇論文國立臺灣大學 社會學研究所 劉華真所指導 蘇致亨的 重寫臺語電影史:黑白底片、彩色技術轉型和黨國文化治理 (2015),提出因為有 臺語片、文化生產、底片(生產原料)、技術引進、黨國文化治理的重點而找出了 中國時報 歷史新聞的解答。

最後網站立法院全球資訊網-1012中國時報//法理台獨暴衝危險難收拾則補充:尤其讓人無法接受的是,在這場國際博弈中,誰都知道民進黨是玩假的:明明慶祝的是中華民國生日,卻把中華民國藏了起來;還自貶身價,把中華民國歷史從建國110年被切割成72 ...

Anti-Trust

為了解決中國時報 歷史新聞 的問題,作者Compton, Eden Francis 這樣論述:

Inspired by one of America’s most astounding David and Goliath stories. In 1900, at a time when the richest man in the world was John D. Rockefeller, and his company, Standard Oil, controlled 90% of the world’s oil supply, Ida Tarbell, whose father was destroyed by Rockefeller, takes on Standard

Oil and wins, breaking up the world’s biggest monopoly and changing anti-trust laws forever.

中國時報 歷史新聞進入發燒排行的影片

LIVE直播-fb新鮮事 經典電影 #大河戀

一個關於自然,生命、信仰,藝術與愛的故事,從回憶的河流中划過,影片的英文名,「A River Runs Through It」淡淡地帶人我與自然的融合,與出生命中不可之承受之重在時間與自然的的流逝中終將被療癒,記錄在文字裡。

主持人: 李基銘

主持人: 陳乙緁 Claire Chen

來賓:王志榮 Julian Wang

~將介紹在美國電影背景地點留學時,當地的人文歷史與環境~

來賓學經歷:

1989年獲美國U., of Montana微生物學碩士,1995年獲Johns Hopkins U., 電腦科學碩士。1989年移居美國馬里蘭州,在Life Technologies Inc.,(LTI)工作, 1998年進入甲骨文(Oracle)工作,2011年進入聯邦政府財政部成為公務員至今。 2015-2017年擔任華府輔大校友會會長,現為華府華文作家恊會會長。以筆名九里安西王在臺灣中國時報人間副刊、中華日報副刊、金門日報副刊、聯合報繽紛版、人間福報副刊、美國世界日報家園版、世界周刊、華府新聞日報以及達拉斯新聞副刊等發表文章。2017年起兼任美國世界日報華府通訊記者,以及華府新聞日報「華府過客」和「人在洋邦」專欄作家、記者及自由撰稿人,著有〈走過零下四十度〉散文集。

👇以下主持人、來賓粉絲頁,歡迎追蹤按讚👇

粉絲頁: 李基銘主持人

粉絲頁: Claire Chen 陳乙緁

粉絲頁: 九里安西王

#李基銘 #fb新鮮事 #生活有意思 #快樂玩童軍

#漢聲廣播電台

YouTube頻道,可以收看

https://goo.gl/IQXvzd

podcast平台,可以收聽

SoundOn https://bit.ly/3oXSlmF

Spotify https://spoti.fi/2TXxH7V

Apple https://apple.co/2I7NYVc

Google https://bit.ly/2GykvmH

KKBOX https://bit.ly/2JlI3wC

Firstory https://bit.ly/3lCHDPi

請支持七個粉絲頁

李基銘主持人粉絲頁:https://www.facebook.com/voh.lee

李基銘的影音頻道粉絲頁:https://www.facebook.com/voh.video

Fb新鮮事新聞報粉絲頁:https://www.facebook.com/voh.fbnews

LIVE直播-fb新鮮事:https://www.facebook.com/live.fbshow

漢聲廣播電台「fb新鮮事」節目粉絲頁:https://www.facebook.com/voh.vhbn

漢聲廣播電台「快樂玩童軍」節目粉絲頁:https://www.facebook.com/voh.scout

漢聲廣播電台「生活有意思」節目粉絲頁:https://www.facebook.com/voh.life

從都市政治生態學觀點探討空間決策下的不均衡發展:高雄大林蒲地區遷村個案研究

為了解決中國時報 歷史新聞 的問題,作者廖尹瑄 這樣論述:

高雄市大林蒲地區即將成為台灣因環境污染而遷村之首例:自1970年代臨海工業區第四期比鄰開發以來,當地的生活環境變得不宜人居,歷經數年居民民調與府際間協商,2019年10月8日行政院通過新材料循環產業園區計畫,透過開發計畫支持遷村所需經費,預計於2023年完成遷村。都市計畫旨在改善人民生活環境並促進地區均衡發展,然而以居住型社區為定位的大林蒲都市計畫於1974年公告實施以來並未達到其計畫目標,大林蒲地區不但逐漸邊緣化,當地居民的健康風險亦超過可接受值,如今官方欲以開發計畫結合遷村,並認為大林蒲遷村能實現環境正義,因此本研究以探究遷村做為都市不均衡發展解決方案之公義性(justice)為研究目的

。相較於主流以羅爾斯為基礎的環境正義理論著重於揭露不正義的面向,同樣重視公義性的都市政治生態學(Urban political ecology,UPE)則以歷史地理唯物主義為基礎,將視角聚焦於解構都市環境「不均衡空間生產的過程」,關注其中的空間尺度變化與權力關係的影響;鑑於UPE觀點更能回應本研究提問與目的,本研究選擇運用UPE分析大林蒲地區不均衡發展脈絡與空間決策之關聯,並考量近年UPE在後結構主義與後人文主義之轉向,搭配行動者網絡理論(Actor-network theory)轉譯(Translation)方法輔助UPE進行個案的權力分析。研究結果發現,大林蒲地區的不均衡發展來自於中央與地

方政府的空間決策,由於中央、地方政府與居民間不對等的權力關係影響了決策的權益分配,居民在都市化進程中不斷受損害:自明鄭時期發展的大林蒲地區仰賴優良區位發展農漁村聚落,其環境主體大幅變化最先受國家的工業化政策影響,高市府則在1994年民選首長後逐漸提升地方自治能動性,透過空間決策改善中央管轄領域帶來的外部成本,然由於地方政府權力相對較小而在空間配置上妥協,著重於市區的環境改善、但強化大林蒲周邊區位的重化工業走向,而2000年代港市合作擴張的再尺度化也使大林蒲地區更加邊緣化。如今官方以「協助居民遷村以實現環境正義」作為推動新材料循環園區計畫的主要論述,然而事實上,開發不僅有助於國家石化產業轉型與發

展,高雄市亦能順勢推動住、工分離之空間轉型;相較之下,居民除了必須放棄300多年歷史之傳統聚落,亦須面對不完全相鄰且空間紋理差距甚大的遷村安置地,而面臨居住、工作與生活社會網絡關係重組之挑戰。對照目前遷村安置計畫草案偏向訂定財產與居住條件,仍缺少空間紋理對於社會網絡關係維繫的規劃,因此居民能否透過遷村重拾應有的生活與發展仍是未知數。換言之,中央與地方政府在遷村案中仍是受益者,居民只是得到「止損的機會」,其公義性有待藉由遷村規劃加強居民方的權益,是以本研究以UPE的賦權觀點給予相關研究建議。

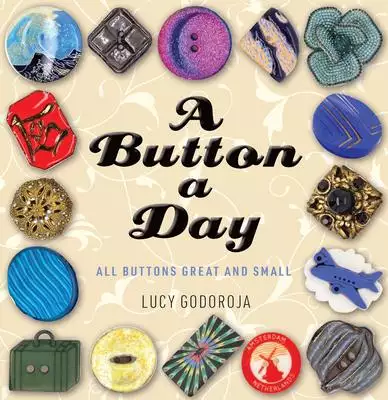

A Button a Day: All Buttons Great and Small

為了解決中國時報 歷史新聞 的問題,作者Godoroja, Lucy 這樣論述:

Full of quirky images and insightful stories, A Button a Day is an exploration of the craftsmanship and peculiar history of buttons. From being regulated by law to revolutionized by emerging technologies, these seemingly simple objects have a complex story.

重寫臺語電影史:黑白底片、彩色技術轉型和黨國文化治理

為了解決中國時報 歷史新聞 的問題,作者蘇致亨 這樣論述:

這本論文的研究問題是:面臨國民黨政府壟斷資源並推行國語的限制,臺語影人為什麼能在1956年拍攝出第一部臺語片《薛平貴與王寶釧》,甚至在1950到60年代間讓臺語片興起茁壯?臺語片的盛世,最終又為何在1968至1970年之間迅速衰亡,並在1970年代遲遲未能翻身,始終揹負粗製濫造的低俗污名?藉由檔案研究的方式,我從文化生產學派的角度切入,強調底片作為生產原料、彩色技術轉型的門檻以及黨國文化治理,替這兩道謎題提出另一套替代解釋。本文的主要論點是:臺語片的興衰,直接地受到國民黨政府對底片這項生產原料及相關攝影器材等技術的關稅操作所影響。臺語片是在國民黨政府因應廈語片而鬆綁對於福佬話電影的限制,加上

中影為了解決財務困境而代客製片才得以誕生。它興起的主因則在於搭上國民黨政府為了籠絡香港影人,頒訂底片和器材得以押稅進口的《進出口器材統籌處理辦法》所致。國民黨中四組對此結果並不滿意,便透過更改主事機關、收回租稅優惠、厲行電影檢查等手段,限制臺語片發展大型影業,縮限臺語影業的轉型機會。臺語片之所以由盛轉衰,關鍵在臺灣電影由黑白轉向彩色的技術轉型,以及美都臺語片《三伯英台》大敗於邵氏國語片《梁山伯與祝英台》的景氣轉向。我提出臺語片的兩階段衰亡論:一是1963至1967年,在《梁祝》因國民黨加持而爆紅之後,隨著中影《蚵女》等享有「黨國特權」的彩色國語鉅片出現,創下了新的「國片」典範,臺語片開始在票房

和聲譽上出現衰頹;二是1968年之後,隨著電視製作空間的出現,加上國語片已完成全面的彩色化轉型,廉價黑白底片也愈來愈難取得,導致臺語片年產量的急遽下降。最終,臺語片在黨國文化治理和全球彩色技術轉型下,因黑白底片停止進口的斷源而徹底消逝,徒留粗製濫造的技術汙名。這一段臺語片的興衰史,不只奠定臺灣電影產業日後發展的基礎,也能在理論上突顯出生產原料、技術轉型和國家角色在文化社會學應有的重要,更能讓我們看見國民黨政府在語言政治和娛樂產業上更幽微的文化治理策略。

中國時報 歷史新聞的網路口碑排行榜

-

#1.報紙資源查詢與利用

「新聞知識庫」涵蓋聯合、經濟、民生、聯晚、星報、中時、工商、自由、自立、中央、蘋果、聯統、臺灣新聞報等十餘種報紙之全版新聞標題索引。此資料庫目前收錄近一千四 ... 於 libapp.lib.ncku.edu.tw -

#2.中國時報 - 台灣棒球維基館

《中國時報》創刊於民國卅九年(1950年)10月2日,為台灣知名報社之一與為旺旺中時 ... 少林棒球:少林棒球是台灣新聞史上有名的烏龍事件,其起因為網友胡謅出周星馳 ... 於 twbsball.dils.tku.edu.tw -

#3.中央社簡介| 中央社CNA

中央通訊社是中華民國的國家通訊社,是台灣最具影響力的新聞媒體。 ... 共內戰,隨軍記者第一手報導,於第二次世界大戰期間奠定中央社名列世界五大通訊社的歷史定位。 於 www.cna.com.tw -

#4.立法院全球資訊網-1012中國時報//法理台獨暴衝危險難收拾

尤其讓人無法接受的是,在這場國際博弈中,誰都知道民進黨是玩假的:明明慶祝的是中華民國生日,卻把中華民國藏了起來;還自貶身價,把中華民國歷史從建國110年被切割成72 ... 於 www.ly.gov.tw -

#5.自由時報看新聞免費集點送你到全家喝咖啡 - Potato Media

自由時報APP近一年再舉辦觀看新聞,就給你中獎的機會讓你抽中點數,可將免費點數到全家超商兌換成實體飲料或咖啡來喝。還真是不錯的活動分享給大家。 於 www.potatomedia.co -

#6.中国时报_百度百科

在犯罪新闻及照片的处理平实,惟在《苹果日报》《台湾壹周刊》来台之后,台湾媒体环境走向商业竞争,其坚守媒体道德底限的立场备受挑战。 发展历史. 中国时报大楼《中国 ... 於 baike.baidu.com.https.jxutcmtsg.proxy.jxutcm.edu.cn -

#7.自由時報報紙線上看 - 加油地圖

加油地圖,自由時報新聞,自由時報新聞查詢,自由時報地方新聞,電子報紙,線上報紙資料庫,自由時報副刊,即時新聞總覽,聯合報. 於 twcpc.moreptt.com -

#8.集團簡介歷史沿革相關企業

旺旺中時媒體集團的歷史沿革,自最早1950年《徵信新聞》的創辦開始,歷經65年的成長茁壯,逐漸由單一報紙事業,多角化發展到傳媒、出版、網絡、旅遊、展演、整合行銷 ... 於 eip.want-media.com -

#9.資料庫說明 - 台灣新聞智慧網

提供前100字導言. ☆中時報系(中國時報/ 工商時報)自民92年(2003年)起提供首段導言 ... 可限制出版日期及選擇. 排序結果與呈現筆數. 可重新瀏覽. 檢索歷史 ... 於 tnsw.infolinker.com.tw -

#10.香港01|hk01.com 倡議型媒體

香港01是一家互聯網企業,核心業務為倡議型媒體,主要傳播平台是手機應用程式和網站。企業研發各種互動數碼平台,開發由知識與科技帶動的多元化生活。 於 www.hk01.com -

#11.中國時報-新人首單立減十元-2022年9月|淘寶海外

淘寶海外爲您精選了中國時報相關的2363個商品,你還可以按照人氣、價格、銷量和評價進行篩選查找。 綜合排序. 於 world.taobao.com -

#12.《娛樂世界》被說抄襲沒走心佼佼反謝吳宗憲 - 富聯網

【時報-台北電】藍心湄、黃子佼(佼佼)19日出席2022《女人我最大》粉美賞活動,被問到吳宗憲 ... 新聞來源:中國時報─記者池宗玲/台北報導). 於 ww2.money-link.com.tw -

#13.傳播縱橫:歷史脈絡與全球視野 - 第 595 頁 - Google 圖書結果

這些政論文章最後結集為《新聞的政治,政治的新聞》,獲選為《中國時報》年度十大好書之一。《中國時報》是當時最好的報紙,創辦人余紀忠先生是國民黨中常委,黨內的開明派 ... 於 books.google.com.tw -

#14.即時新聞- 自由時報

宮務大臣折斷手杖伊莉莎白二世時代正式走入歷史. 英國女王伊莉莎白二世19日在倫敦西敏寺(Westminster Abbey)舉行隆重國葬,外媒消息指出,在儀式進入尾聲時,宮務 ... 於 www.sjes.cyc.edu.tw -

#16.中国报刊领航者:百强报刊剪影 - Google 圖書結果

历届峰会均紧扣两岸交流脉动与媒体发展趋势,见证和记录了两岸新闻交流的鲜活历史,中国记协、国台办、海协会、海基会,人民日报、新华社、台湾中国时报、联合报系等数十 ... 於 books.google.com.tw -

#17.《聯合報》企業文化的形成與傳承, 1963-2005

胡立臺自國立政治大學外交系畢業服畢兵役,正準備進外交研究所時,就進了《中國時報》擔任編譯,成為彼時大理街時報大廈中能長期與具有臺大歷史系所、政大新聞系所多數菁 ... 於 books.google.com.tw -

#18.中國時報- 维基百科,自由的百科全书

歷史 编辑 · 徵信新聞(余紀忠時期) · 余建新時期 · 拒絕中時運動 · 拒絕紅色媒體運動 ... 於 zh.m.wikipedia.org -

#19.第十屆卓越新聞獎

江國慶冤死案追追追/中國時報/吳明杰、林如昕、呂昭隆、蕭承訓、林郁平、 ... 從黑手窟的緣起,到這塊土地如何面對金融危機和挑戰,此專題做了具備歷史縱深與意義的 ... 於 www.feja.org.tw -

#20.中國時報五十年全報影像資料庫

民39-79 含全國及部分地方版影像(僅提供日期、版名欄位檢索,如欲用標題檢索者,請改用"臺灣新聞智慧網"檢索,但透過該資料庫無法檢索地方版影像). 館外第一次使用時, ... 於 140.112.115.26 -

#21.聯合知識庫- 歷史的窗從雲端看台灣

提供聯合報系各報新聞全文資料庫及圖片資料庫、全版資料庫查詢服務及授權,資料範圍自1951/9/16迄今,並有全頁報紙影像光碟之販售。除了聯合報系內容, ... 於 udndata.com -

#22.翻爆- Google Play 應用程式

關於我們 《翻爆》APP為旺旺中時媒體集團所推出的新聞數位平台下載應用程式,每日提供旺旺中時媒體集團所屬中國時報、工商時報、旺報、周刊王、時報周刊、愛女生等電子 ... 於 play.google.com -

#23.指導教授: 王石番博士《聯合報》、《中國時報》 - 政治大學

最後要謝謝中廣公司新聞部的前輩們,謝謝長官馮小龍、董媛瑜、鄭師誠、 ... 關鍵詞:聯合報、中國時報、自由時報、對台政策白皮書、歷史淵源、經貿交流、. 於 ah.nccu.edu.tw -

#24.【我曾跟蔡衍明一起共事】中國時報曾是台灣媒體的驕傲

整飭高階主管後,後續的編務自然也被影響。 政治組主任的工作是改稿、併稿、新聞規劃,慢慢地,我開始被「提醒」,特定政治人物的 ... 於 buzzorange.com -

#25.自由時報電子報 - YouTube

《LIVE!新聞現場》 · Play all ; 14K viewsStreamed 2 weeks ago ; 11K viewsStreamed 2 weeks ago ; 2.7K viewsStreamed 4 weeks ago ; 2.1K viewsStreamed 1 month ago ; 1.3 ... 於 www.youtube.com -

#26.連創辦人不要的紙屑都搜查!黨國監控余紀忠與《中國 ... - 太報

黨國監控余紀忠與《中國時報》的黑歷史被挖出 ... 因威權政府認為《中時》對「黨外人士」(BC 分子)的新聞,常有偏袒或暗示政府「迫害黨外」現象, ... 於 www.taisounds.com -

#27.紅色滲透:被中國買下的台灣新聞| 何清漣 - 獨立評論- 天下雜誌

比如要加重中國的新聞比例;對台灣歷史上的「二二八事件」要改寫成突顯中國在這道台灣歷史傷痕中的「英雄」角色等。蔡衍明將中時集團報系當作自己謀求 ... 於 opinion.cw.com.tw -

#28.商周- 中時新聞網文章列表

《中時新聞網》前身為《中時電子報》,於1995年創立,是全台第一家且歷史最悠久的網路媒體,開啟新聞數位時代。…最新中時新聞網文章:「死刑定讞僅18天鄭捷今晚20:47 ... 於 www.businessweekly.com.tw -

#29.電子報紙 - 國立公共資訊圖書館

收錄聯合報、聯合報(地方版)、聯合晚報、經濟日報、民生報、中國時報、自由時報、蘋果日報、中華日報及工商時報等主要報紙之全版新聞標題索引摘要,包含政治、社會、財經 ... 於 www.nlpi.edu.tw -

#30.臺灣時報Taiwan Times-臺灣發行,1946年創刊

用餐3.5小時煎餃、包子、熟食任你吃. 【影音】勞團提基本工資調幅目標勞動部:須尊重委員審議結果. 即時新聞. 震圍牆塌壓住浪浪哀號白河警及時救援脫困. 於 www.taiwantimes.com.tw -

#31.【中國時報歷史新聞】資訊整理& 新聞剪報資料庫相關消息| 綠色工廠

中國時報歷史新聞,中國時報- 中時新聞網,這一波新冠肺炎本土疫情再起,起因桃園機場防疫疏失,自1月3日以來,桃機群聚累計有32人確診。為求亡羊補牢,疫情指揮中心昨日 ... 於 easylife.tw -

#32.經濟日報 - 台北市報業商業同業公會

中國時報 五十六年來陸續創建報紙事業、雜誌事業、出版事業、網路事業、通路事業、優質生活 ... 一個甲子以來,聯合報均以「寫歷史」的嚴謹態度,謹慎處理每一則新聞。 於 www.newspaper.org.tw -

#33.【專論】我看自由時報 - 民報

自由取向是位階較低的大眾新聞,很欠缺國際政經的新聞與其論述。 ... 自由時報應積極就台灣文化、歷史和宗教、民間信仰等等的批判,並有創造新議題的 ... 於 www.peoplemedia.tw -

#34.國立臺灣圖書館 報紙目錄

馬尼拉新聞(縮印本), 昭和17年11月至20年1月, 缺(昭)18:4 ... 至2017/12/31 收錄報紙全版影像,包括:中國時報2006-2017;聯合報2007-2017;經濟日報2006-2017. 新聞報. 於 www.ntl.edu.tw -

#35.中國時報- Home - Facebook

社論/受夠了抹紅抹黑的政治操作- A2 焦點新聞- 20220917 - 中國時報- 翻爆- 翻報 ... 來說,英國女王的去世可能喚起了一些殖民時代血腥的歷史和不好的回憶,根據CNN ... 於 www.facebook.com -

#36.副總統出席中國時報創辦人余紀忠先生九十大壽的慶祝酒會

新聞 與活動 ... 連副總統今天下午出席中國時報創辦人余紀忠先生九十大壽的慶祝酒會;副總統親自向這位與中華民國一起走過歷史的歲月,而且也是台灣經驗的見證者與紀錄者, ... 於 www.president.gov.tw -

#37.從舊報紙讀台灣歷史:用「數位典藏服務網」查詢200萬筆半 ...

可以檢索1940到1970年之間發行的20多種台灣報紙的影像檔案。不只是掃描成圖檔,也將新聞標題數位化,可以用「關鍵字」搜尋到近200萬新聞資料。 於 www.thenewslens.com -

#38.中國歷史 - 風傳媒

溥儀不只是網球王子,還是中國第一嘻哈Rapper!末代皇帝的生活,比想像中還要潮 · 時報出版 2022-07-22 16:47. 於 www.storm.mg -

#39.從政治的恩怨情仇透視自由時報-《編輯台憶往》之十五

自由時報這一段從深藍到淺藍,再從淺綠到深綠的過程,既是「新聞史」,也是「政治史」。 ... 談起自由時報的歷史,得追溯至1946年(民國35年)。 於 www.upmedia.mg -

#40.除了中天,賣台的媒體還有這些······ – 芋傳媒TaroNews

范凌嘉聯合報總編輯; 劉秀珍經濟日報大陸事務總監; 汪莉絹聯合報大陸新聞中心主任; 黃清龍旺報社長; 王丰中國時報社長; 戎撫天 ... 於 taronews.tw -

#41.香港2047年仍實施「一國兩制」 陸官員:好制度,沒理由改變

中共中央宣傳部今天上午舉行新聞發佈會,向外界介紹中共黨的十八大以來「一國兩制」在港澳的成功實踐。 ... 記者:中國時報藍孝威 2022-09-20 12:57. 於 www.ctwant.com -

#42.匆促的記者: 公民新聞、媒體與社會 - 第 35 頁 - Google 圖書結果

簡單說~個人的生活經歷(小我〉和社會歷史(大我〉交錯互動,難免左右我們如何看待現田 0 《中時》在余紀忠主持下,由《徵信新聞報》改名,自然與台蠻當年的「中國」色彩脫 ... 於 books.google.com.tw -

#43.您好,我想請問如果想要找以前的報紙(例如聯合報、自由時報

部分報紙提供數位影像線上瀏覽。 (2) 可點選「新聞標題查詢」,選擇適合的新聞資料庫,利用相關條件進行查找。 (3) ... 於 ref.ncl.edu.tw -

#44.從蘋果日報入台前後看台灣報業的發展與影響

關鍵字: Apple Daily;蘋果日報;newspaper endure;United Daily News;China Times;Liberty Times;報禁;聯合報;中國時報;自由時報. 出版社: 歷史學系所. 於 ir.lib.nchu.edu.tw -

#45.電子雜誌報紙(7) - 數位資源 - 新竹市文化局圖書館

新聞 報紙的整合平台,包含中國時報、聯合報、聯合報地方版、經濟日報、中央日報等13種報紙標題索引及部分全版影像全版影像範圍:聯合報2006-至今、聯合報地方版2006- ... 於 library.hcml.gov.tw -

#46.中國時報 - 全球媒體研究室- Fandom

中國時報 大樓《中國時報》由余紀忠在1950年創辦,當時的名稱是《徵信新聞》,主要內容為物價指數。 1960年1月1日改名為《徵信新聞報》,成為綜合性報紙。 1968年3月29日 ... 於 globalmedia.fandom.com -

#47.台灣新聞記者協會- 歷任委員 - Google Sites

職稱. 姓名. 單位. 會長. 陳曉宜. 自由時報/台北都會組組長. 常務執行委員. 李志德. 美國自由亞洲電台/記者. 林朝億. 新頭殼/記者. 王思捷. 台北時報/記者. 於 sites.google.com -

#48.余紀忠講座余英時.楊振寧大師開講

焦點新聞. 2008.07.02 文/陳如枝. 中央大學為感念傑出校友、中國時報創辦人余紀忠先生對國家文化傳衍、人才培育之重視,特與時報文教基金會共同成立「余紀忠講座」。 於 ncusec.ncu.edu.tw -

#49.看新聞學經濟: 25則實用報導,教你活用經濟學

(中國時報,2013年6月5日;黃琴雅,2012年9月20日) 2. ... 5 俄羅斯盧布重貶至歷史新低,且跌勢深不可測,造成蘋果在俄羅斯的網路商店完全無法訂價,只得被迫暫時停止在 ... 於 books.google.com.tw -

#50.中國時報:簡介,辦報特色,發行,版面,評價,歷史 - 中文百科全書

《中國時報》是印行於中國台灣地區的主要報紙。成立於1950年,原名《徵信新聞》。1968年3月29日開始彩色印刷,為亞洲第一份彩色報刊,1968年9月1日更名為《中國 ... 於 www.newton.com.tw -

#51.台灣新聞報

... 新聞報」,台灣新聞報同仁,單月領單薪、雙月領雙薪,市場榮景一片,幸福無比,堪稱南部地區第一大報,其他如:聯合報、中國時報、自立晚報、民眾日報、台灣時報… 於 www.twnewsdaily.com -

#52.報紙之死:我與美洲《中時》的創生與消逝 - 博客來

本書特色資深媒體人周天瑞新聞生涯首部回憶錄首度披露美洲《中國時報》創辦與停刊 ... 天瑞兄跟我有多重關係:他是我台大歷史系的學長,我進《中國時報》(編按:以下 ... 於 www.books.com.tw -

#53.讀者投書|為什麼中天新聞被戲稱為紅媒? - 放言Fount Media

因為當時神旺收購的中時集團(旗下有中國時報、中天、中視、旺報),大家 ... 在編輯台講述二二八歷史,牽涉到馬英九或稍微挺扁的言論都要立即檢討。 於 www.fountmedia.io -

#54.雲林新聞網(大台灣新聞網)--與記者聯繫的橋樑!

10/18 | 高雄新聞網. 「顏思齊與大航海時代」文化講堂邀楊渡縱談開台四百年歷史 · 4/30 | 呂明鴻 ... 17:51 | 中時新聞網 · 虎尾區4鄉鎮長選舉3鄉鎮藍綠對決、元長鄉 ... 於 tnews.cc -

#55.中國時報歷史新聞 - 愛問APP

中時 電子報CTnews - Chinatimes.comRye Studio 主要面向兒童開發益智的程序,主要有有聲電子書和智力遊戲我們挑選了世界上最受歡迎的童話和寓言故事,配合精美的插圖及 ... 於 ask365day.com -

#56.從中時電子報(中國時報)刪除站內「六四」歷史新聞

從中時電子報(中國時報)刪除站內「六四」歷史新聞,反思新聞自由. 我先是在臉書上看到這個消息,想說查證一下,結果發現真的是刪掉了。 於 blog.joyhsu.com -

#57.《中國時報》新聞攝影底片之數位化-台灣政治民主化過程裡的 ...

與戒嚴時期相對照,一九八○年代所生產出來的大量寫實影像,自有其歷史意義與重要性。這些照片記錄台灣政治民主化與經濟全球化的 ... 於 content.teldap.tw -

#58.首頁|蘋果新聞網|蘋果日報

提供全面新聞資訊、即時分析,全天候報道本地及全球新聞。 於 www.appledaily.com.tw -

#59.在App Store 上的「自由時報」

下載「自由時報」並在iPhone、iPad 和iPod touch 上盡享豐富功能。 ... 自由時報APP提供每天的報紙新聞及國內外的即時新聞報導,讓您隨時掌握最新的時事動態、寰宇新知. 於 apps.apple.com -

#60.國際新聞- 即時- 自由時報電子報

宮務大臣折斷手杖伊莉莎白二世時代正式走入歷史中國清零再害貴州車禍27死見輿論怒火難息鍘3官交差塵歸塵土歸土人體堆肥成新型環保處理遺體方式俄傭兵集團擬招募1500名 ... 於 news.ltn.com.tw -

#61.通通不可以!在「一報五禁」的年代,為人們撐起言論自由 戰 ...

早年的《中國時報》不只以專業的經濟新聞著稱,在文化方面也開創 ... 《聯合晚報》宣布當日發行最後一期報紙,結束32 年歷史,從此臺灣再也沒有晚報。 於 storystudio.tw -

#62.中国时报_搜狗百科

《中国时报》是印行于中国台湾地区的主要报纸,由知名报人余纪中创办于1950年,原名《征信新闻》。 该报为亚洲第一份彩色报刊,与《联合报》《自由时报》《苹果日报》 ... 於 baike.sogou.com -

#63.網路資源| 輔仁大學圖書館

自由時報電子報, 提供每日最新新聞、社論、專題報導等資訊。 ; 國語日報, 兒童文教網站,提供兒童語言學習、鄉土教學、兒童新聞查詢等。 ; 華人今日網, 提供每日政治、社會、 ... 於 web.lib.fju.edu.tw -

#64.連創辦人不要的紙屑都搜查!黨國監控余紀忠 ... - Yahoo奇摩新聞

因余紀忠是時任國民黨中常委,該專案也顯現威權統治時期,政府為控制媒體、破壞新聞自由無所不用其極。 獨家報導民進黨成立,《中時》曾被評為力挺民主 ... 於 tw.tech.yahoo.com -

#65.救國團籲別政治甩鍋包商遭爆工安黑歷史 - 好房網News

圖/中時資料照片 負責八德國民運動中心多功能球場發包燈具改造工程的救國 ... 對此,桃園市新聞處長詹賀舜表示,政府採購網原則上不會保留超過1年的 ... 於 news.housefun.com.tw -

#66.公共電視台_建設性新聞研討會

研究領域包括美國外交、政治與歷史、中國現代史、國際現勢等。 ... 董事長;中華電視公司節目執行製作及中國時報編輯部編輯;並曾擔任電視金鐘獎評審委員及卓越新聞獎 ... 於 www.pts.org.tw -

#67.報紙新聞 - SFNEWS

中國 日報網是中國最優質的新聞發布平臺,熱點實時新聞發布,提供國內新聞,國際快訊, ... 金融時報(中文), 還包括報紙, 期刊, 電視, 體育, 雜志, 足球, 紐約每日新聞[美] ... 於 www.unsignse.co -

#68.找中國時報歷史新聞相關社群貼文資訊

提供中國時報歷史新聞相關文章,想要了解更多聯合報社論主筆、聯合報總編輯、聯合報董事長相關健康資訊或書籍,就來健康貼文懶人包. 於 health.diningtagtw.com -

#69.工商時報: 首頁

台灣最專業的財經新聞網站-工商時報官網,提供經濟事務、國際貿易、國際財經、兩岸財經、投資理財、股匯、期貨、房地產、生醫、名家評論、樂活、書房、專題、影音等 ... 於 ctee.com.tw -

#70.中國時報》是印行於台灣的主要報紙。成立於1950年,原名

周六有娛樂專版,周日有星期專刊。 歷史. 中國時報大樓《中國時報》由余紀忠在1950年創辦,當時名稱為《徵信新聞》,主要 ... 於 www.easyatm.com.tw -

#71.中時記者沉痛辭職信:希望讓孩子未來有選擇… [ 文長慎入] 6月 ...

我兒子現在是國小四年級,他非常喜愛看課外讀物(包括報紙),尤其對世界歷史相當有興趣,他知道中國是獨裁極權國家,沒有民主制度,沒有讓人民信任的司法,沒有新聞自由。 於 cofacts.tw -

#72.查詢新聞報紙應使用那些資料庫? | 常問問題FAQs - 舊版首頁

其他:收錄中時報系(中國時報、工商時報、中時晚報)的 知識贏家、收錄「自由時報」之 ... 讀賣新聞歷史館:收錄日本第一大報讀賣新聞自1874年創刊迄今的完整內容。 於 web.lib.ntu.edu.tw -

#73.China Times (中國時報) down? Current problems and outages

《中時新聞網》前身為《中時電子報》,於1995年創立,是全台第一家且歷史最悠久的網路媒體,開啟新聞數位時代。近來以最具影響力的政治新聞引領先驅外. 於 downdetector.tw -

#74.紅色資本滲透台灣... 當這些台灣新聞成為北京的啦啦隊 - 信傳媒

北京從蔡衍明的中時集團嚐到控制台灣媒體的好處後,開始實施「走出去」 ... 比如要加重中國的新聞比例;對台灣歷史上的「二二八事件」要改寫成凸顯 ... 於 www.cmmedia.com.tw -

#75.院內臺灣舊報紙資料庫

《徵信新聞報》在1968年9月1日改名《中國時報》,如果其他資料庫有收錄《中時》,且收錄範圍在1968年9月1日以前,您也可以使用該資料庫。 :「資料庫的 ... 於 asmhlibref.blogspot.com -

#76.反擊換照失利《中時》頭版刊「可恥!新聞史最黑暗的一天」

中國時報 今以「可恥」標題控訴國家政治力介入NCC讓中天新聞關台。 ... 《中時》批評指出「這是台灣新聞自由最悲哀的一天,歷史會記住這天,歷史會記住 ... 於 www.mirrormedia.mg -

#77.鴕鳥心態讓余建新痛失家業 - 今周刊

這位人士透露,早年,余紀忠開始經營《中國時報》前身《徵信新聞報》時, ... 四個字是否隨著新買家接手而將走入歷史,之後,余建新再也不必煩惱了。 於 www.businesstoday.com.tw -

#78.即時| 聯合新聞網

udn.com 提供即時新聞以及豐富的政治、社會、地方、兩岸、國際、財經、數位、運動、NBA、娛樂、生活、健康、旅遊新聞,以最即時、多元的內容,滿足行動世代的需求。 於 udn.com -

#79.首頁- 翻爆- 翻報

2022-09-20 ・ 中時-綜合報導. 藍海生活節17日在台東杉原海水域場揭開序幕,台東縣杉原灣、金樽、活水湖、綠島鄉舉行為期4周的海洋遊憩項目,然而受颱風影響,海象不 ... 於 turnnewsapp.com -

#80.「台灣」 - 相關新聞- 自由時報電子報-科技貼文懶人包-2022年9月

「台灣」 - 相關新聞- 自由時報電子報-「台灣」相關新聞.政治2021/11/1211:47.中共歷史決議確立習近平地位王定宇預言將導致「中國政經...為達最佳瀏覽效果, ... 於 tech.businesstagtw.com -

#81.首頁| 澎湖時報PenghuTimes - 澎湖忠實新聞網

澎湖時報忠實記錄每日澎湖在地新聞,精闢分析新聞事件,發揮守門人角色,立論持正,秉持客觀報導精神。提供今日澎湖新聞、時事專欄評論、澎湖縣政新聞以及澎湖旅遊動態 ... 於 www.penghutimes.com -

#82.這十年,我國自然資源事業取得歷史性成就

9月19日,中共中央宣傳部舉行“中國這十年”系列主題新聞發布會,介紹新時代自然資源事業的發展與成就有關情況。自然資源部副部長庄少勤表示,十年來,我國 ... 於 finance.people.com.cn -

#83.周天瑞/我與美洲中時的倏起倏滅(之一) - 雲論

在《美洲中時》停刊後,於1987年返國共創「新新聞」,他始終是影響「新新聞」的關鍵人物。 ... 為時僅兩年兩個月零十一天,它就走入了歷史,為什麼? 於 forum.ettoday.net -

#84.國立公共資訊圖書館—數位典藏服務網—舊版報紙

舊版報紙-涵蓋二十種民國五十年代之前發行的報紙,包含民報、正氣中華、外交部周報、工人報、台東新報、大華新聞、更生報、攝影新聞等,均採整版報紙黑白掃描,並建立新聞 ... 於 across.archives.gov.tw -

#85.告贏中國時報 - 烏雲也美麗

勞資官司只是引子,更重要是,希望它能確立一個司法實務見解,這見解是,未來當有記者不想配合所屬的新聞媒體收錢寫假新聞或寫業配文拉廣告時,他將有一個 ... 於 catdrawer.blog -

#86.歷史故事|文化|分類新聞 - 大紀元時報香港

上期的「山頂纜車歷史遊蹤」講到日佔時期前的山頂纜車,主要是達官貴人到太平山頂的貴族交通工具。二戰對山頂纜車來說是一個分水嶺,後期漸漸趨於平民化。 於 hk.epochtimes.com -

#87.全版影像光碟/中時影像網 - 時報資訊|

【中時影像網】 提供新聞專卷查閱、影色坊相片專輯查閱、影像週記每日新增代表相片查閱、 ... 歷史新聞照片資料:主要為1981年至1995年間見報照片資料,部分照片年代較 ... 於 www.infotimes.com.tw -

#88.專論》怕變成「連自己都討厭的人」--一位剛離開旺中資深記者 ...

中時 電子報把六四歷史新聞全刪掉。 圖/翻攝柏原祥臉書. 編按:廖肇祥是一位資深優秀的地方記者,今天,他在臉書上寫著:我正式離開旺旺中時集團了, ... 於 newtalk.tw -

#89.九0年代初期:徐瑞希事件與讀書小組 - 台灣新聞記者協會

如果說九0年代記者自主運動的歷史軌跡是「一步一腳印」,則其中新聞工作者懷抱理想 ... 中國時報勞資雙方激裂爭奪工會主導權之後,勞方代表雖然在工會理監事選舉中 ... 於 atj.yam.org.tw -

#90.【專論】我看自由時報

自由時報應積極就台灣文化、歷史和宗教、民間信仰等等的批判,. 並有創造新議題的力道,引導和鼓勵社會大眾對這些重要面向的關懷和參與。 具體的說,站在 ... 於 dweb.cjcu.edu.tw -

#91.高雄市立圖書館-數位資源入口網

資源簡述摘要 新聞報紙的整合平台,包含中國時報、聯合報、聯合報地方版、經濟日、中央日報等13種報紙標題索引及部分全版影像 全版影像範圍: 聯合報2006-2018、聯合報 ... 於 drs.ksml.edu.tw -

#92.全報影像光碟資料庫 - TBMC - 漢珍數位圖書

中國時報 :西元1950年+(DVD:1950年-1999年) ... 全報影像典藏效益:補足紙版報紙典藏不易的缺點、看出新聞排版的沿革及完整收錄所有新聞照片,其中部分全報紙像為全彩 ... 於 www.tbmc.com.tw -

#93.中國時報_百度百科

《中國時報》是印行於中國台灣地區的主要報紙。成立於1950年,原名《徵信新聞》。1968年3月29日開始彩色印刷,為亞洲第一份彩色報刊,1968年9月1日更名為《中國時報》 ... 於 baike.baidu.hk