中華佛教 文化館 交通的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦釋演正寫的 承先啟後的孤僧:東初法師佛教文化學行略探 和鄭栗兒的 東方初白:東初老人傳都 可以從中找到所需的評價。

這兩本書分別來自財團法人法鼓山文教基金會-法鼓文化 和財團法人法鼓山文教基金會-法鼓文化所出版 。

國立政治大學 中國文學系 高桂惠所指導 謝佳瀅的 清代小說教亂書寫研究 (2020),提出中華佛教 文化館 交通關鍵因素是什麼,來自於小說教亂書寫、民間教派、政教關係、幫會、團練。

而第二篇論文法鼓文理學院 佛教學系 釋果鏡所指導 釋德容的 《大乘起信論》信、覺、行之研究 (2020),提出因為有 信、如來藏緣起、心性本淨、性覺、修行的重點而找出了 中華佛教 文化館 交通的解答。

承先啟後的孤僧:東初法師佛教文化學行略探

為了解決中華佛教 文化館 交通 的問題,作者釋演正 這樣論述:

東初法師(1908-1977),飽參實學,著作等身,重視傳統修持,極具時代意識,富有世界眼光的一代佛教思想史家。畢生在佛教制度、教育、文化、慈善等多重領域,均有過重大貢獻。法統根源,親炙師承靜禪、智光、太虛、虛雲、印光、弘一諸大師門下,僧眾後進,則包含茗山、性空、星雲、煮雲、聖嚴、聖開等多位當代佛教巨擘。本書稱之承先啟後,甚為確當! 他是以復興佛教為中心思想的實踐者,曾親身推動了禪宗體制改革,促使焦山叢林成為全中國青年僧伽學法、修行的示範園區。在臺灣所建立的一系列佛教文化事業,後來更直系延伸發展出,聞名全球的中華佛學研究所、中華電子佛典協會(CBETA)、

法鼓山、慈光山等現代化僧團體制……。 本書全面考述了東初法師一生的思想事蹟,完整涵蓋其著作與相關文獻,嘗試發揚傳主在佛教文化的精神、行誼與歷史洞見(未來發展藍圖)。關心亞洲新世紀與佛教大動脈的讀者,透過內文,相信可以發見不少預示山林來路的啟蒙元素。

清代小說教亂書寫研究

為了解決中華佛教 文化館 交通 的問題,作者謝佳瀅 這樣論述:

歷來研究清代小說教亂書寫多圍繞在不同民間教派的小說特色,討論民間教派在小說中如何被呈現。而本論文則在前人研究之上,結合官方史料、民間紀載、教派內部文獻、文人筆記與野史等材料,思考描寫明清民間教亂的小說敘事何以在清代紛呈而出,並以「文化生產」、「小說類型學」和「敘事學」為研究方法,討論清代小說教亂書寫中的共性與殊性,藉由「清代小說教亂書寫」可見作為跨類型小說的教亂書寫在清代不同時期、不同/同一作者的創作之下,反映出共同的價值觀與歷史意識;而「敘事學」的研究方法則可討論清代小說教亂書寫之間的相互關係,不論是描寫同樣或不同的民間教亂題材,都可見個別小說教亂書寫的特色。 本論文將主要分為四章,

第二章討論「清代出版文化與小說教亂書寫的蓬勃」,分別從小說序跋與評點探討清代出版文化的變化,如何影響小說作者的創作心態與目的,而從其交遊圈所輻射的序跋與評點者、出版商;又如何在清代小說禁毀令的文網下,隱微地呈現出共同的意識形態與各異的呈現手法特色。第三章則是「民間教派、幫會人物形象的解構與重構」,討論民間教派、幫會人物形象的重疊性與相似性之意義,並指出其顛覆與游離的形象意涵。第四章是「多重的政教辯證關係」,在政教關係的變化之下,討論人物形象如何影響小說中敘述的政教關係,而政教合作與衝突的敘事意義為何?第五章則討論「多元的政教戰爭模式與情感論述」,政教關係影響了政教戰爭的模式,小說教亂書寫中出現

的情感論述,可做為官方觀點的參照,並挖掘情感論述的不同面貌如何呈現作者的歷史意識。從上述議題可見清代同一/不同作者與不同時期的小說教亂書寫,既有共同的意識形態與價值觀,也有多元化的敘事特色及其意義,故研究清代小說教亂書寫對於重新理解清代小說史有其重要性。

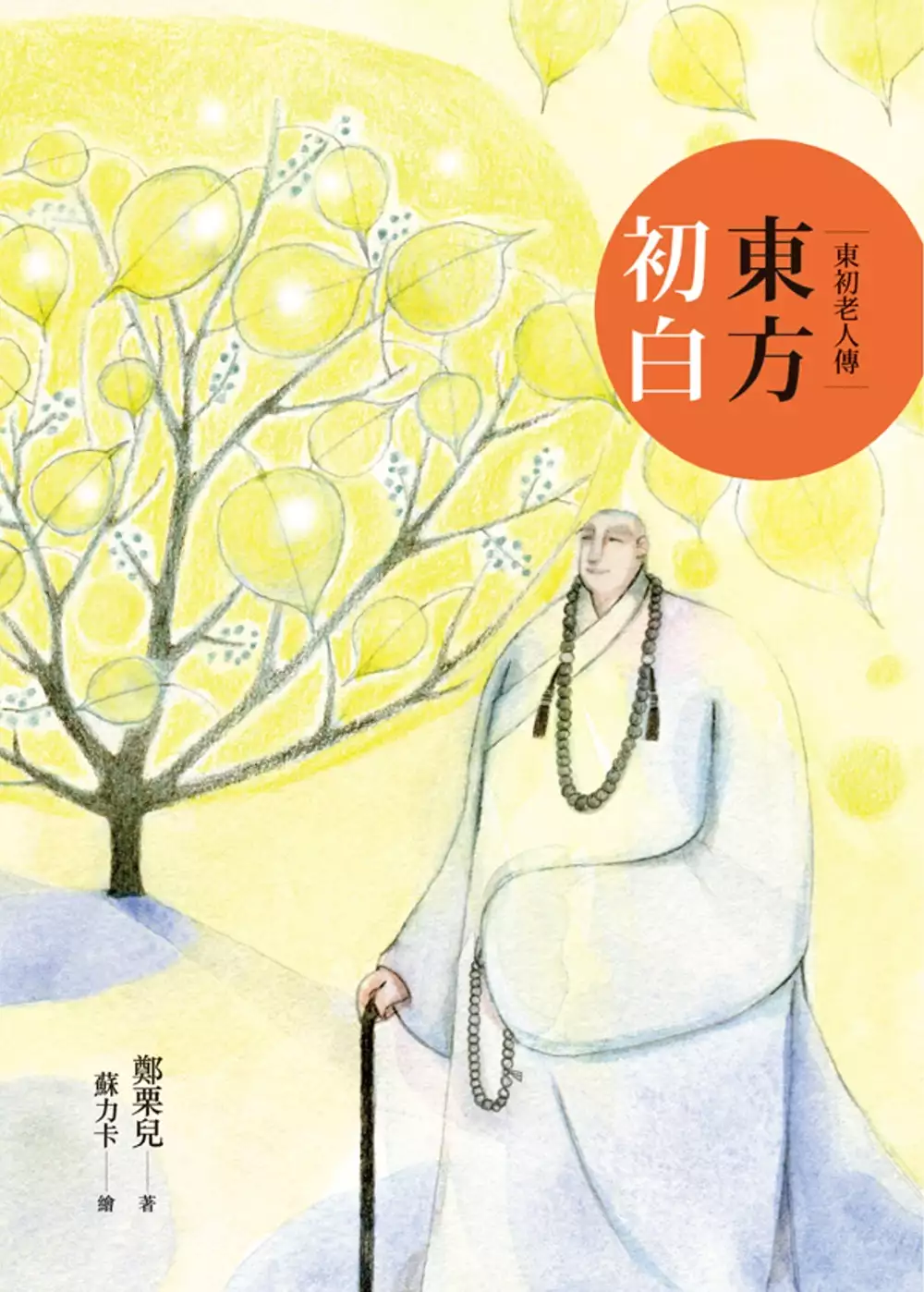

東方初白:東初老人傳

為了解決中華佛教 文化館 交通 的問題,作者鄭栗兒 這樣論述:

在局勢混亂的年代,誰能啟以光明? 東初老人以大願心一肩挑起佛教的未來, 擔任定慧寺方丈、焦山佛學院院長,遍撒菩提種子。 創辦《人生》、《佛教文化》刊物,發起影印《大藏經》, 創建中華佛教文化館為弘法基地,著作不輟, 一生為法為教,披荊斬棘, 為文化開路先鋒!為佛教黎明曙光! 本書以七大章,書寫東初老人波瀾壯闊的一生: 東方破曉,出家修學;大砲響起,興學育才; 掩關人生,潛心著作;復興佛教,文化尖兵; 新的紀元,愛國護教;農禪家風,樹立典範; 薪火相傳,法鼓傳薪。 無論時代如何淬鍊考驗, 東初老人都以生命貫徹「人生佛教

」理念, 捍衛正法獅子吼,高瞻遠矚開新局!

《大乘起信論》信、覺、行之研究

為了解決中華佛教 文化館 交通 的問題,作者釋德容 這樣論述:

《大乘起信論》揉合百部論典菁要,學界對其真偽乃至作譯者之議題多所討論。本文目的乃探討《起信論》有何時代意義?以「起信」為論題之因,及其在中國大乘佛教所代表之內涵為何?筆者採文獻分析、義理詮釋及歷史分析的方法找出《起信論》思想核心,並爬梳信與如來藏思想在佛教史中的發展脈絡。研究結果發現《起信論》以信、覺、行三架構,將事相與理體結合,體現如來藏緣起之特色。其三者關係如下:「覺」不思議境界,必須有「信」才能使其獲利、「信」是激發眾生「修行」之源。眾生的覺性理體,在唯有藉事相修行方能顯的情況下,「信」成為兩者間的重要連結,故《起信論》以「起信」為題。 《起信論》以信做為進入大乘的前提後,將佛教心性

論拓展至極,由原始佛教的心性本淨思想,經過部派佛教心體與心相的轉換,成為《起信論》真如與無明的論述架構。即以眾生心顯大乘義,一心不僅是成佛的主體,也是眾生罪惡之所依。然「真心常恆不變,淨法滿足」的特點並不與煩惱相應,此凸顯出中國獨特的「性覺」心性論。性覺思想意謂「眾生即諸佛、諸佛即眾生」,《起信論‧解釋分》以本覺、不覺、始覺、熏習觀點作論述,目的為令眾生對修行成佛生起信心;《起信論‧修行信心分》將成佛方法簡化於事修,使無論何種根器眾生,皆能圓滿佛道。故《起信論》「真本有、妄本空」之精髓,意謂成佛並非另有佛道可成,而是返本還源,當下即是佛。此義理對於迷位眾生屬唯證方知的不思議境界,惟有以「信」為

軸心,性覺思想才能引導眾生透過實際修行成就佛果,是以信、覺、行三者貫串,成為影響中國佛教思想的主要內涵。