九朝大醮的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦楊朝傑,李建緯寫的 凝視螺陽三百年:西螺福興宮歷史與文物集粹 和李建緯,楊朝傑,柯光任,吳盈君的 西螺福興宮「莫不尊親」匾研究都 可以從中找到所需的評價。

這兩本書分別來自豐饒文化 和豐饒文化所出版 。

國防大學 政治學系 曾春滿所指導 陳治軒的 臺灣客家族群與信仰認同研究-以基隆市義民祭為例 (2021),提出九朝大醮關鍵因素是什麼,來自於客家族群、族群認同、義民信仰、客家文化。

而第二篇論文國立屏東大學 中國語文學系碩士在職專班 黃文車所指導 丁尹茱的 臺南節俗故事於國小一年級生活領域教學之研究 (2021),提出因為有 臺南、節俗故事、國小一年級、生活領域、教學研究的重點而找出了 九朝大醮的解答。

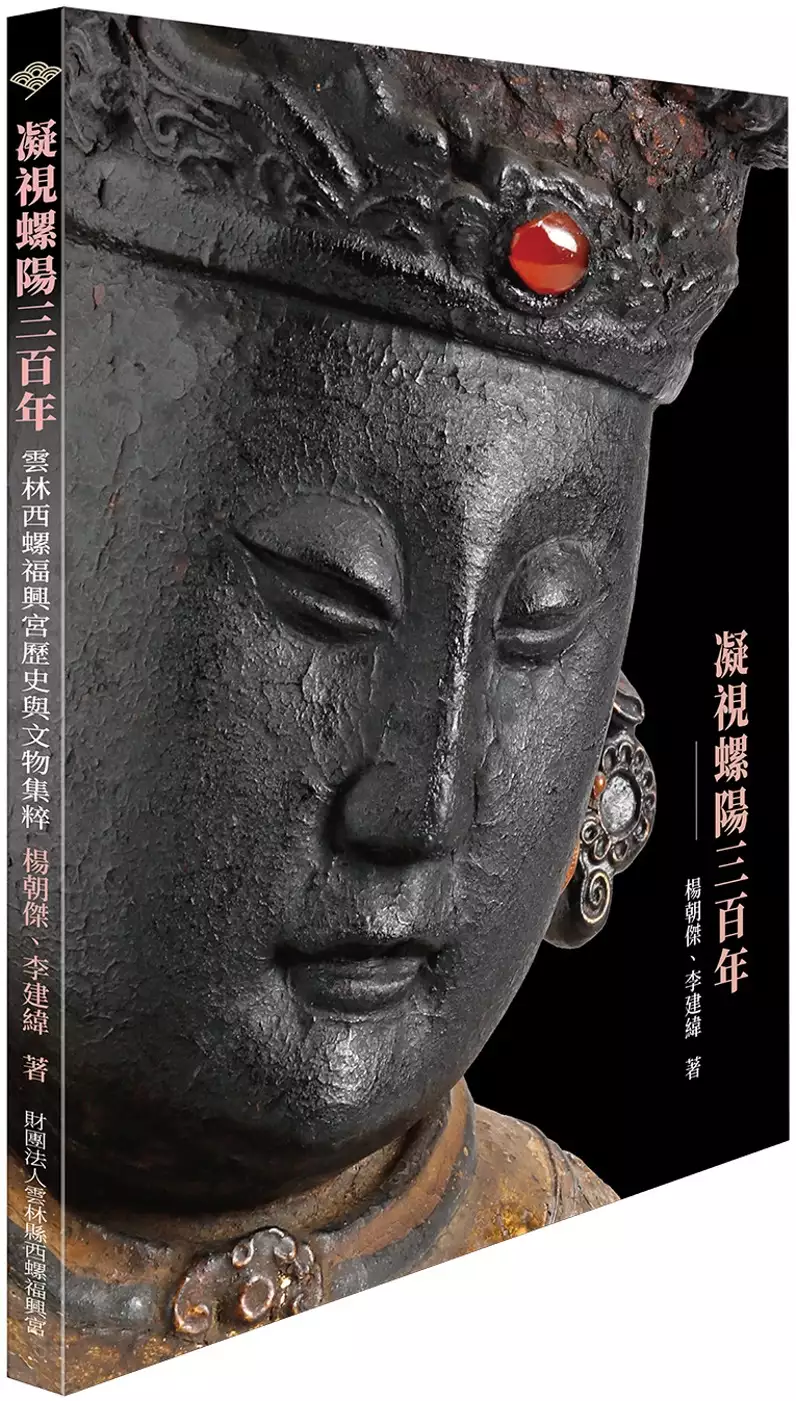

凝視螺陽三百年:西螺福興宮歷史與文物集粹

為了解決九朝大醮 的問題,作者楊朝傑,李建緯 這樣論述:

西螺福興宮肇建於1717年,為濁水溪流域擁有悠久歷史的古廟,也是雲林縣境重要的媽祖信仰中心之一。二戰過後的西螺各界力求蛻變,福興宮老廟的改建,遂為繼西螺大橋興建完工之後備受各界矚目的新景點。雖然拆除舊廟重興,但福興宮亦保存不少清代以來的歷史文物,成為日後古物研究的基石。 在秉持「為未來而典藏」的理念之下,西螺福興宮全體董、監事會亦積極推廣文化資產保存觀念,自費聘請國內知名的文物保存研究團隊,從事宮藏文物保存及調查研究工作,並有多件文物獲得法定古物的文化資產身分。 本書《凝視螺陽三百年──西螺福興宮歷史與文物集粹》,為2021年西螺福興宮規劃將典藏之重要古物、一般古物及具

指定潛力文物調查之研究成果,進行系統性出版專書之一,本系列專書亦受文化部文化資產局的支持,並於2022年4月進行出版。

九朝大醮進入發燒排行的影片

過了霜降,立冬將至,乍暖還寒的清晨,黑夜剛褪,太陽初升,一碗熱粥下肚,暖身又暖心。在長洲小島上,海邊排檔粥店有傳來「洪洪洪」火水爐聲,爐頭之上是巨型鋼煲,煲內混搭著珍珠米及泰國絲苗米,添上腐竹,花兩小時慢拌、慢熬至軟綿清粥,只為趕上清晨六時,為客人端上那碗晨間暖粥;這就是黎恩記對粥品的堅持,此一堅持,就是 82 年。而在電磁爐、煤氣爐當道的年代,仍始終如一每朝以火水爐明火熬煮粥底,煮足三代近百年,只此這家。

吃過火水爐熬煮的粥,才會知「明火靚粥」的質感。火力一定要夠猛,米粒才能熱到「爆花」,逼出米芯的清香與甜味,也使粥感更厚滑、黏稠,起掛羮之效。這裡的,粥款約廿種,艇仔粥最具小島風味,粥料與坊間不同,海鮮比例較多,有鮮魚片、魚餅、魷魚、碎牛、豬皮、花生,大大碗吃得飽,即叫即做,先將配料置於碗內,並以大火滾起粥底,再用滾粥撞生熟粥料。魚肉滑嫰,米香滲出淡淡魚鮮,伴以豬皮的爽彈、魷魚的清甜、碎牛的綿密、花生的香口 。而每年打醮期間,島上有「齊齊齋」的食俗,這裏有齋粥應節,粥料簡潔,只有甘筍絲、粟米、冬菇絲、蠔豉,蠔豉似是炆過,軟腍入味、鹹香味鮮。

各式油器只賣十元,香脆不膩,沒半點油膉味,事關老闆黎穎森說,他拒用萬年油,此外質感特別鬆軟,一問之下才得悉,單是麵糰的自然發酵已達十小時,只為了令麵糰更鬆軟,富麵粉香,而且炸油條前才「斬麵」,將麵糰斬至長扁狀,疊起兩塊,刀背一壓,孖條褶口出來,一拉一放,下秒落鑊,新鮮脆炸至頭尾隆起,外香內軟。久遺了的鹹煎餅竟現身於此,不少人嫌其製法繁複,早已捨棄,但他仍堅持每日鮮製,並保留昔日風味,以南乳、糖、麵粉、麵種搓成麵糰,再自然發酵一整晚,難怪南乳味濃,鹹鹹香香,佐粥一流。

#黎恩記粥店 #長洲 #火水爐 #明火靚粥 #艇仔粥 #齋粥 #油條 #鹹煎餅

黎恩記粥店

地址:長洲熟食市場 9 及 11 號地鋪

電話:29811111

更多土炮好片:

「疫境」見人心 九龍城小食店無得賺都用靚料:過不了自己那關

https://youtu.be/8y5vzG1hnqo

水滾茶靚 港式點心 歎一盅兩件

https://youtu.be/eK8bjW4RIvE

深水埗十元滋味腸粉 合益泰小食

https://youtu.be/k9b119K3yyA

==============================

土炮好片,馬上訂閱YouTube: http://bit.ly/2H7BpYW

==============================

如有各區好人好事、小店情味故事、本地攝影作品、社區有趣大小事等等,歡迎Inbox土炮報料,有機會在專頁上刊登!

臺灣客家族群與信仰認同研究-以基隆市義民祭為例

為了解決九朝大醮 的問題,作者陳治軒 這樣論述:

本研究以基隆地區客家族群的義民信仰為主軸,分別介紹臺灣地區所獨有的義民信仰文化發展與意涵,進而闡述其定位與功能。本研究特別選取客家族群數量較少的基隆市為對象,試圖勾勒出基隆地區義民信仰文化的定位與功能,並試圖了解義民信仰文化如何傳承客家精神?義民信仰為化對客家族群認同有何實質的影響意義?義民信仰是臺灣地區客家族群的主要民間信仰,起因於清代多起地方民變,這些為了保鄉衛國而犧牲的義民,在官方的推崇與民間的敬仰後,逐漸形成獨特的信仰文化,並為之設立義民塚與義民廟。發展迄今,義民祭已成為最具代表性的臺灣客家族群信仰象徵。基隆市的客家族群主要是由新竹、苗栗等地遷移至此,有感於客家族群在都會中逐漸「隱形

化」現象,基隆市於2003年開始舉辦義民祭,期望藉由祭典強化客家人之間的聯繫,並在過程中深化族群集體記憶。本研究藉由文獻分析與深度訪談得知,藉由義民祭的舉辦,的確持續發揮族群認同與承載客家文化的作用力。基隆市的客家人藉由祭典的保存和參與,已將義民信仰深植於客家文化之中。

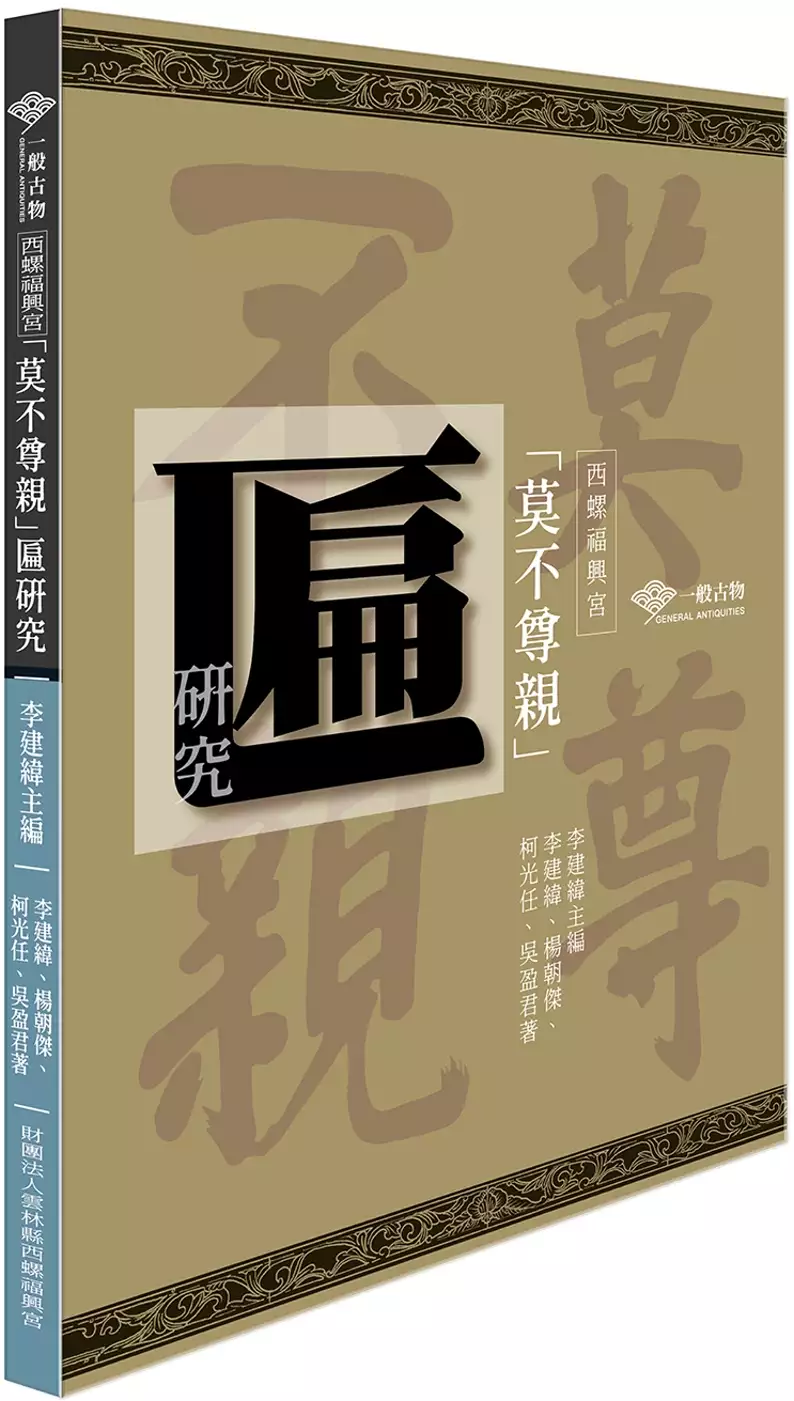

西螺福興宮「莫不尊親」匾研究

為了解決九朝大醮 的問題,作者李建緯,楊朝傑,柯光任,吳盈君 這樣論述:

雲林縣西螺福興宮藏有6案25件法定古物,分別為國家重要古物:「好義從風匾」(文授資局物字第10830070461號)及雲林縣一般古物:「太平媽南投陶香爐」(府文資二字第1047408514A 號)、「莫不尊親匾」(府文資二字第1053802888B號)、「翹首供桌」(府文資二字第1053802888C 號)、「鎮殿觀音佛祖暨脇侍善才蓮女」(府文資二字第1083811549B號)、「十八羅漢群像」(府文資二字第1083811549C號)等。 本書《西螺福興宮「莫不尊親」匾研究》,為2021年西螺福興宮規劃將典藏之重要古物、一般古物研究成果,進行系統性出版專書之一,本系列專書亦受文

化部文化資產局的支持,並於2022年4月進行出版。 普遍來說,文物具「歷史、藝術與科學」三方面的價值。匾額正是一種提供集體記憶、顯而易見的歷史文本,特別是寺廟中的官方贈匾,足以讓信徒們的集體記憶,得以具體化、視覺化與客體化。匾額本身除了具有某種集體性,更由於它們經常是由政治人物或地方重要人士所贈,因此本身含有濃度極高的政治意涵,不僅反映了社群之間的互動事件,更成為某種政治或社會性的象徵符號。具體來說,臺灣民間經常以官方所賜之匾為榮,視為提升自身地位的一種殊榮。因此,匾額的政治性與正統性,再現(represent)了廟方和官方之間的文化資本(cultural capital)。而且,匾額

本身所具有的政治意涵和集體記憶的面向,往往是一體兩面的。 如本書「莫不尊親」匾即是體現了族群、經濟如何被彰顯在物質文化上,以及承載日治初期的太平媽化解災殃、拯救西螺街民的歷史傳說。

臺南節俗故事於國小一年級生活領域教學之研究

為了解決九朝大醮 的問題,作者丁尹茱 這樣論述:

本論文旨在探討故事聽讀、民俗體驗活動和其他課程產出,對國小一年級學童認識臺南在地特色節俗的成效。本研究以每個月共十二個節俗故事為主題,採用行動研究法、質性研究法和觀察研究法,以臺南市關廟區某國小一年級學生共 25名為研究對象,結合十二年國教生活領域核心素養,實施為期五個月、每週二至三節課,共約三十節課的生活領域外加課程。 教學前、中、後,藉由自編問卷和學習單、課堂錄影和訪談錄音、學生的主題課程作品、教師教學省思和學生故事聽讀、親子參訪回饋… …等,分成認知、情意和技能三大面向來進行資料分析。認知方面以研究者自行設計之「臺南歲時節俗故事課程問卷」共24題,進行前(中)後測,施測結果實驗組

中有17人達到滿級分的6級分(答對21-24題),其中進步最多的同學有4個級分(16題)之多。情意方面則包括:班級氣氛的改變、學生的學習態度進步、個人的情緒和行為能自我調整… …等。技能方面的進步則是畫圖、寫字、勞作… …等,成熟度高且創意十足。 研究結果顯示:一、主題故事聽讀結合在地特色節俗,能有效促進學生對節俗的認知。二、民俗體驗、手做活動和主題學習單,可以增進學生寫、畫、做的技能與藝術涵養。三、故事聽讀討論與回饋、作品分享和親子參訪,增進學童學、思、達能力外,也可促進班級氣氛和親師生間的融洽。四、本研究確實有助於教學者的課程編排專業成長及教學省思能力。臺南節俗故事課程結合在地節俗、教學

課程、社區情感和親情人際,期盼在文化傳承的使命之外,也能成為可供其他教育現場複製的模板。