亞洲盃資格賽 女 籃的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦Compton, Eden Francis寫的 Anti-Trust 和Godoroja, Lucy的 A Button a Day: All Buttons Great and Small都 可以從中找到所需的評價。

這兩本書分別來自 和所出版 。

國立臺北教育大學 體育學系碩士班 李加耀所指導 鍾明衛的 批判評估模式理論探究臺灣足球政策--以足球六年計畫為個案研究 (2021),提出亞洲盃資格賽 女 籃關鍵因素是什麼,來自於臺灣足球政策、足球六年計畫、政策評估、批判評估模式。

而第二篇論文世新大學 新聞學研究所(含碩專班) 陳子軒所指導 施沈暉的 「我不出生在台灣,但我要做台灣之光」台灣歸化足球員的國族論述分析 (2018),提出因為有 足球、歸化入籍球員、國族主義、論述分析、中華隊的重點而找出了 亞洲盃資格賽 女 籃的解答。

Anti-Trust

為了解決亞洲盃資格賽 女 籃 的問題,作者Compton, Eden Francis 這樣論述:

Inspired by one of America’s most astounding David and Goliath stories. In 1900, at a time when the richest man in the world was John D. Rockefeller, and his company, Standard Oil, controlled 90% of the world’s oil supply, Ida Tarbell, whose father was destroyed by Rockefeller, takes on Standard

Oil and wins, breaking up the world’s biggest monopoly and changing anti-trust laws forever.

批判評估模式理論探究臺灣足球政策--以足球六年計畫為個案研究

為了解決亞洲盃資格賽 女 籃 的問題,作者鍾明衛 這樣論述:

臺灣將2002年訂為足球元年,宣布足球將往職業化發展,向世界盃舞臺邁進,2018年由教育部體育署提出足球六年計畫,宣示6年內前進世界排名前百強的目標,但足球的世界排名反而逐年滑落。本研究目的以教育部體育署2018年足球六年計畫作為本研究主要政策評估標的,採用個案研究,輔以蒐集相關文獻,並採用Fischer之批判評估模式進行分析,以切實評估足球六年計畫之良窳。研究發現:在足球六年計畫目標的制定上,與歷來足球政策目標一致,符合政府長久以來以提升國際排名來凝聚國人向心力之政策方向。惟該計畫內容以教育部體育署組織分工出發進行規劃,對於提升國際排名並無幫助,執行至今反而造就世界排名逐年下滑的窘境,亦使

凝聚國人向心力之價值無法顯現。經政策評估後發現,為有效達成政策目標,經本文分析後認為應朝提升競技實力及培養社會風氣兩面向進行強化。在提升競技實力方面,考量現階段國內並無職業足球舞臺,可將國際職業足球聯賽作為培養我國選手之支援產業,建立優秀青年球員旅外管道;另培養社會風氣方面,透過企業足球隊積極落實屬地主義發展經營策略,讓足球發展成為社會發展與人民生活脈絡的一環。從本研究反思臺灣的運動發展,過於傾向國際排名,卻遠離了人民生活脈絡,亦呈現出一種放煙火式景象,顯然運動政策的擬定與執行須在國際競爭與人民生活脈絡間取得平衡方能永續發展。

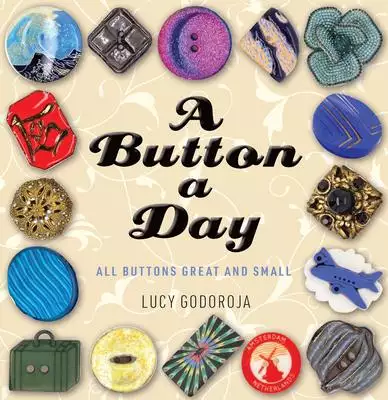

A Button a Day: All Buttons Great and Small

為了解決亞洲盃資格賽 女 籃 的問題,作者Godoroja, Lucy 這樣論述:

Full of quirky images and insightful stories, A Button a Day is an exploration of the craftsmanship and peculiar history of buttons. From being regulated by law to revolutionized by emerging technologies, these seemingly simple objects have a complex story.

「我不出生在台灣,但我要做台灣之光」台灣歸化足球員的國族論述分析

為了解決亞洲盃資格賽 女 籃 的問題,作者施沈暉 這樣論述:

足球一直不是台灣的強勢運動項目,除民間較少人從事足球運動以外,代表隊戰績也是不盡人意。2011年,中華足協開始著手歸化與台灣有聯繫的外籍球員,並且在2017年達到歸化高峰。以陳昌源、朱恩樂為代表的歸化入籍球員,也在多年的比賽中為中華對立下汗馬功勞。2017年9月開始,中華隊在一系列國際賽中取得五連勝,除在10月10日戰勝強敵巴林隊以外,更是在邀請賽中獲得闊別已久的冠軍獎盃,國際排名也重新上升。中華隊的支持者在一系列比賽和勝利中享受到喜悅與國族認同,然而究其根本,這樣的「國族認同」卻其實很大部分來自於歸化入籍球員,他們曾經並沒有對台灣有太多了解,也不會講中文,甚至在傳統的國族論述中,這些球員應

該被歸屬於「他者」的敵對地位中。但是在為中華隊征戰的旅程中,他們從「外族」的身份,逐漸轉變為「我族」,甚至成為了足球場上的「台灣之光」。