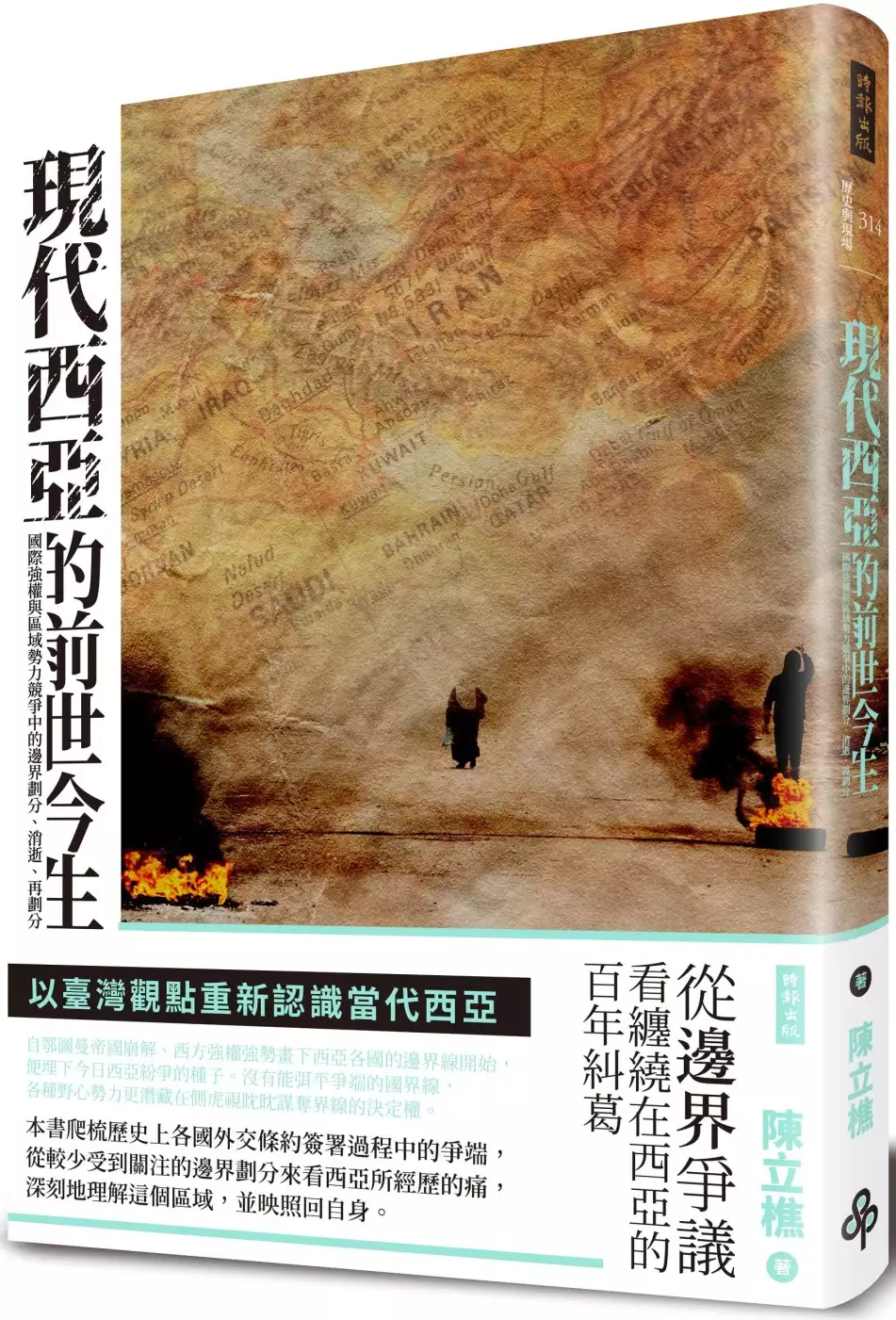

伊斯蘭國教派的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦陳立樵寫的 現代西亞的前世今生:國際強權與區域勢力競爭中的邊界劃分、消逝、再劃分 和蘇育平的 勇抗強權:阿富汗都 可以從中找到所需的評價。

另外網站沙特大穆夫提:“伊斯蘭國”與伊斯蘭教無共性 - 俄羅斯衛星通訊社也說明:穆夫提強調,"這一教派(指'伊斯蘭國')與伊斯蘭教沒有任何共性",是不折不扣的犯罪組織。他呼籲所有伊斯蘭教神學領袖向各區教民說明"伊斯蘭國"思想的 ...

這兩本書分別來自時報出版 和魚籃文化有限公司所出版 。

國立臺灣師範大學 政治學研究所 王冠雄所指導 張念卿的 伊朗核政策分析:新古典現實主義理論的觀點 (2020),提出伊斯蘭國教派關鍵因素是什麼,來自於伊朗、現實主義、核政策、中東、伊斯蘭。

而第二篇論文國立成功大學 建築學系 黃恩宇所指導 王大維的 二戰後台灣伊斯蘭墓葬建築之研究 (2019),提出因為有 伊斯蘭、台灣漢語穆斯林社群、墳墓、認同、文化意義的重點而找出了 伊斯蘭國教派的解答。

最後網站【中東想想】 庫德族人:ISIS不配稱為宗教組織!則補充:語氣中,不難讓人感受到,桑德非常不滿ISIS拿著「伊斯蘭國」的名號招搖撞騙。 「IS根本不配稱為『伊斯蘭 ... 但庫德族大部分信奉的,多是遜尼教派。

現代西亞的前世今生:國際強權與區域勢力競爭中的邊界劃分、消逝、再劃分

為了解決伊斯蘭國教派 的問題,作者陳立樵 這樣論述:

從「邊界」爭議看纏繞在西亞的百年糾葛 自鄂圖曼帝國崩解,西方強權強勢畫下西亞各國的邊界線開始, 便埋下今日西亞紛爭的種子。 以臺灣觀點重新認識當代西亞, 從較少受到關注的邊界劃分來看西亞所經歷的痛, 深刻地理解這個區域,並映照回自身。 解讀西亞各國外交條約簽署過程中的爭端, 抽絲剝繭了解紛爭的起源, 沒有各國皆能滿意的國界線,所以爭議難平, 民族主義、資本主義、共產主義等各種野心勢力更在一旁虎視眈眈, 伺機謀奪界線的決定權, 邊界的昨日與今日在在牽扯著歷史的軌跡。 自1920年代至今,事隔百年,我們看到一些西亞的頭條新聞,例如土耳其與希臘的賽浦

路斯問題、高加索地區的納卡戰爭、阿以衝突、伊斯蘭國的崛起,其實都是由上個世代的問題轉變而來。儘管今日問題之中的角色、面貌與以往不同,但問題的本質卻是一樣的,當代情勢夾雜著歷史糾葛,彷彿前世轉化到今生。 本書先自早期的西亞歷史背景開始談起,瞭解這區域成形與瓦解的過程,再從不同區塊著手,陳述各區域在1920年代之後,因國際強權按自身利益劃分界線而形成諸多國家,同時帶來無止盡的紛擾與衝突。 對於西亞,我們經常以單一形象來看待這個區域的各國,本書將引領讀者了解不同區域的個別性、特殊性,希望藉此看到與平常不同面貌的西亞。 好評推薦 (按姓氏筆畫排序)

一般認為現代西亞的衝突經常與民族、教派及宗教矛盾有關。陳立樵老師所著的《現代西亞的前世今生》突破傳統論述,認為今日西亞地區的諸多爭議乃與領土爭議有關。領土是現代主權國家最根本的構成要素,該書分別從宏觀視角及個案探討之方式,梳理西亞各地的邊境劃分問題,有助於讀者釐清近百年西亞地區的整體歷史發展。——包修平│暨南國際大學歷史系助理教授 《現代西亞的前世今生》以樸實的文字,道出西亞各國於邊界劃分及國家建立時所經歷之銘心刻骨的痛。除豐富的歷史事實梳理外,作者也提出對該區域研究的獨到觀點。這是一本能帶領讀者穿越百年來西亞國家建立時所經歷的點點滴滴,是認識當代西亞必讀的一本好書!——張景安│政治大

學阿拉伯語文學系副教授 《現代西亞的前世今生》縱貫古今,以「邊界」問題切入西亞歷史,帶領讀者重新認識、理解發生於這片廣大區域的歷史事件、衝突與戰爭。有別於一般歐美中心論的史觀,陳立樵博士透過嚴謹的歷史考證和犀利、批判的筆鋒,重新詮釋近現代西亞史。《現代西亞的前世今生》是值得一讀再讀的好書!——崔進揆│中興大學國際政治研究所副教授/當代南亞與中東研究中心主任 西亞算是一個比較年輕的區域。儘管它具有幾千年的文化文明,但以民族國家的標準來看,多數國家是新建立的。要瞭解具有此種特色之區域中的衝突、角力與戰爭,即需要瞭解其幕後的知識。本書將有助於學政治(尤其是國際關係)的學生更深刻地認

識西亞的政治狀況。——顧朋│國立政治大學外文中心兼任助理教授

伊斯蘭國教派進入發燒排行的影片

美國總統川普9月11日宣布波斯灣阿拉伯國家巴林將與以色列建立正式外交關係,9月15日在白宮的儀式中,正式簽訂與以色列間的和平協議。這是在阿聯酋與以色列關係正常化一個月後,中東局勢又一個大轉變。這也使得承認以色列的阿拉伯國家數量包括埃及和約旦達到四個。前不久才被提名諾貝爾和平獎的川普再次得意洋洋地說這是「中東進一步和平的歷史性突破」。30天內兩個阿拉伯國家決定與以色列和平共處,美國到底做了什麼?全球中東地區的戰略會出現什麼調整?川普真的有可能拿諾貝爾獎嗎?

要知道中東局勢非常的複雜,我們可以用不同國家的角度來看這次的事件。首先是美國。對於川普來說,現在最重要的是贏得選舉。他在中東是派出他的女婿Kushner擔任白宮高級顧問來處理中東問題。過去三年他一直在推動所謂的以巴和平協議,不過都沒有成果。川普乾脆自己來,為了得到更多支持猶太復國主義的基督教福音教派的支持,2019年底他直接承認約旦河西岸的「以色列非法屯墾區」,等於是讓巴勒斯坦國土破碎無法統一。

而且川普早在2017年打破美國慣例,宣布承認耶路撒冷為以色列首都,又在2018年將大使館從特拉維夫遷至耶路撒冷,2019又允許以色列吞併被佔領的約旦河西岸土地,一改過去歐巴馬時期在以色列和巴勒斯坦間保持平衡的做法,嚴重傾向以色列。

川普這樣的做法當然讓以色列和阿拉伯國家的關係急轉直下,根據沙烏地阿拉伯主導的《阿拉伯和平倡議》,以色列只有解決與巴勒斯坦人的衝突,並讓巴勒斯坦建國,才能贏得阿拉伯世界的全面承認。在這個時候,阿聯就提議,如果美國要求以色列暫緩吞併,就可以換取他們跟以色列關係正常化。川普政府當然馬上答應,同時向以色列施壓,把這個當作是他外交上的大勝利,可以幫助他順利連任。

接著我們就來談談阿聯酋這個國家。它在阿拉伯海灣跟鄰近以波斯人為主,又跟什葉派的伊朗是對立的。在自我防衛的需求下,跟以色列交好有助於他們購買美國先進的武器,像是F-35戰鬥機,死神無人機和EA-18G咆哮者電戰機。巴林的情況也類似,之後有機會可以從美國獲得防空系統。而且巴林其實是非常倚賴鄰國沙烏地阿拉伯的,很多人就分析說,如果不是得到沙烏地的同意,巴林也不可能這樣做。所以這又回到了伊斯蘭國家什葉派跟遜尼派的矛盾了,這個已經是認識中東局勢的基本入門,大家去Google一下。面對什葉派大國伊朗的威脅,遜尼派的沙烏地阿拉伯近來其實對以色列的態度也有所改變。

沙烏地這一任的沙爾曼國王對於巴勒斯坦阿拉伯兄弟血濃於水,支持巴勒斯坦建國這種傳統立場是堅定不移的。但是他的兒子MBS,就是殺記者那個MBS,其實已經跟他爸爸差很多,比如允許以色列商業航班使用其領空。也說對於以色列持開放態度。

不只如此,沙烏地其實也默認川普政府把美國大使館從特拉維夫遷往耶路撒冷的決定。儘管他們嘴上還是對巴勒斯坦人表示支持,但他們和其他阿拉伯國家一樣,對巴勒斯坦建國的承諾遠遠不如從前。因為比起和以色列對抗,被伊朗圍堵才是更緊迫的優先處理事項。

這就是國際政治的現實面,總是先聯絡次要敵人打擊主要敵人。什麼兄弟血濃於水,遇到分家產的事還是撕破臉一樣的道理。過去十年以色列人和海灣阿拉伯國家,在伊朗問題上的共同利益使得雙方的聯繫變得更加緊密,同樣把伊朗當作是可怕的威脅。 阿聯其實早在2015年就允許以色列在阿布達比的國際可再生能源機構中放外交代表。卡達也跟以色列合作,促成了哈馬斯控制的加沙走廊停火。阿曼則是在2018年讓以色列總理納坦雅胡去訪問。在美國決定要從中東撤軍的同時,這些國家需要擁有高科技武器和經濟良好的以色列結盟。

每次談國際政治對我們都會有不同的啟發。首先,不要覺得某個大國有絕對性的影響,像是川普絕對把這次中東局勢轉變都說成自己的功勞,但你發現了嗎?如果不是以色列的富國強兵策略,還有伊斯蘭教派的分裂,也不會有今天的局面。再來,和平是國際政治妥協的結果,以色列和阿拉伯國家的「和平」就是巴勒斯坦的災難。今天就談到這裡,如果你對新的中東局勢有任何想法,歡迎跟我們分享。

--------------------------------------

《#范琪斐的寰宇漫遊》每周四晚間8點55分在 #寰宇新聞台 播出,沒跟上的也沒關係,歡迎訂閱我們的 YouTube 頻道 🔔#范琪斐的寰宇漫遊 🔔https://reurl.cc/ZvKM3 1000pm準時上傳完整版!

伊朗核政策分析:新古典現實主義理論的觀點

為了解決伊斯蘭國教派 的問題,作者張念卿 這樣論述:

伊朗之重要性在於:中東地區什葉派領導國家,擁有天然氣與石油資源,扼控波斯灣之世界海上運輸要道。鑒於伊朗1979年爆發革命後,長期挑戰美國主導之中東政治秩序,加上伊朗以發展核能之名推行核計畫,爆發可能具有軍事用途之核武爭議,因而遭到美歐及聯合國制裁,引起伊朗軍方威脅封鎖波斯灣之報復行動等,致使伊朗核問題成為全球兩大核武熱點議題之一。因此,本文問題意識:第一,伊朗核計畫與核政策引發爭端原因為何?第二,伊朗核政策與其他國家之交互影響與結果為何?第三,伊朗有無製造核武之分析與發展為何?本文研究發現:其一,不論是國際或非國際層次,皆對於伊朗的核政策具有一定的影響力,現實主義理論各學派中,以新古典現實主

義對於伊朗核政策最具解釋力,該學派先從國際層次探討,指出伊朗伊斯蘭教什葉派政權深具反美意識形態,復因伊朗發展核計畫及對區域之宗教、政治介入,長期面臨美國之政、經壓力,自然將美國視為伊朗最大之國家安全威脅來源,因而,如何應對美國在國際體系上壓力,是伊朗決策者最重要課題。其二,在非國際層次方面,國家、個人層次之四個中介變項中,以領導者對美國政策之認知,最能直接影響伊朗核政策之形成,最高領袖雖重視保守派戰略文化,卻同時保持政策彈性,另外革命衛隊之因素是伊朗核政策中最特別之中介變項,在所有政府機構中,是唯一具有擬定、執行自身政策能力之變項,因而能相當程度影響羅哈尼政府之核政策。整體而言,就伊朗政府有無

製造核武之分析與發展之問題,以內賈德政府時期對國際環境抱持高度不安全感、堅信美國及其盟友以色列意圖顛覆伊朗,以及內賈德重用革命衛隊之立場,佐以內賈德不計一切代價發展濃縮鈾科技等的事實,可以發現內賈德政府最具有發展核武力量之意圖。羅哈尼政府上台後,鑒於美歐制裁衝擊經濟,伊朗強硬保守派擁核圖謀暫時受到壓制,然實際上仍盼保留核計畫,掌握濃縮鈾技術成果;目前羅哈尼政府雖仍以核子協議為重,且未明顯遭到最高領袖哈米尼之疏遠,然而,強硬保守派的勢力已因美國川普政府退出協議而壯大,革命衛隊更已適應國際制裁,以致立場趨於強硬,強硬保守派能否再受到抑制,成為未來伊朗核議題之重要變數。基此,本文研究建議:其一,鑒於

美國拜登甫於2月上台,伊朗則將於今年6月舉行總統大選,而伊朗國內強硬保守派勢力上升,故拜登如欲在羅哈尼下台前在核問題上取得進展,時間較為急迫,因而必須關注美國會否加強與歐盟、俄國、中國互動,以避免伊朗核問題惡化之趨勢。其二,伊朗最高領袖年事已高,健康狀況不佳,尚未任命其繼任人選,故伊朗總統大選前可能參選人之政見、是否獲得哈米尼支持等,將是未來值得關注之重點。其三,未來一旦伊朗決定重新加入核子協議,羅哈尼政府將如何補償或滿足革命衛隊之損失與利益,方能說服革命衛隊配合羅哈尼政府,重新回到核子協議,將是觀察革命衛隊會否破壞伊朗重新加入核子協議之重要指標。

勇抗強權:阿富汗

為了解決伊斯蘭國教派 的問題,作者蘇育平 這樣論述:

阿富汗——一個讓現代世界覺得是充滿危險與宗教保守主義印象的國家,幾乎是與「貧窮、戰爭、衝突、血腥、難民、飢荒、毒品」等各種負面因素畫上等號式是連結號。但是研究它的起源,發現阿富汗居然是古希臘與古波斯文明的正統傳承者,歷史上其實大多數的正統皇朝都是同時統治伊朗與阿富汗(呼羅珊)。 阿富汗擁有豐富多元的中亞希臘、波斯、突厥文化的遺產,只可惜近現代之後成為列強競逐的戰場,以及各伊斯蘭極端教派搶佔地盤的目標,以致在國際媒體中見不到它真正美好的一面。本書,將引領大家認識媒體之外另一個鮮為人所知的阿富汗,讓我們一探究竟這個被稱為「帝國墳場」名號的民族,為何是古波斯文明的傳承者

。 各界真情推薦 鄭泰祥 前中華民國駐土耳其代表 蔡源林 國立政治大學宗教研究所所長 王志宏 經典雜誌總編輯 陳立樵 輔仁大學歷史學系副教授 徐峰堯 《怎麼就到了突尼西亞︰發現10337公里外的奇幻角度》作者 劉柏君 索非亞《通靈少女》角色原型

二戰後台灣伊斯蘭墓葬建築之研究

為了解決伊斯蘭國教派 的問題,作者王大維 這樣論述:

本研究主要探討台灣漢語穆斯林社群的墓葬建築發展,以及其展現的文化意義,這是台灣穆斯林在特定社會環境下,所衍生的宗教觀念與族群認同等意識形態。墓葬建築(funerary architecture)包含了地下埋葬亡者的空間以及地上的構造物,通常為紀念死者,或表達宗教理念、身分認同,而產生具象徵意涵的建築型式。早期穆斯林遵從宗教經典的啟示,或是效法原型典範,並參照阿拉伯半島的風土民情,建構出理想的墓葬型式。主要目的有三,其一為尊重死者的遺體,二則為建構信仰中的死後世界,三則為表達尊主獨一的思想。這些目的衍生出基本建構方法,例如墓穴的作法、墳墓的方向、墓塚的外型等等。由於不同社會環境中的穆斯林,對伊

斯蘭信仰的詮釋有所差異,又在伊斯蘭傳播過程中廣納吸收了異文化,伊斯蘭墓葬建築發展出了多元而豐富的樣貌,超越了原初的伊斯蘭本質,並被賦於各種不同意涵。台灣的漢語穆斯林社群處於伊斯蘭世界(Dar al-Islam)之外,是主流社會中的少數群體(minority),而他們也有結合漢文化及伊斯蘭信仰的悠久傳統。由於歷史因素而遷徙來台的他們擁有離散(diaspora)的背景,缺乏完善的穆斯林社群及信仰教育,宗教意識淡化,又因政治軍事的身分,台灣穆斯林有著漢文化思想、伊斯蘭信仰、忠黨愛國意識等多重的自我身分認同。而近年來新一代的穆斯林,以及國際間文化交流帶來的影響,使台灣穆斯林開始接觸了伊斯蘭復興思想,也

出現了台灣本土意識,而擁有更具多元性的自我認同。本研究經由調查文獻、田調、訪談的過程,了解伊斯蘭墓葬建築的建構,其空間結構、平面布局、外觀型式等,是如何再現(represent)台灣穆斯林對信仰的信念,以及自我身分認同。實踐這些想法的過程,包含了清真寺的專業指導、穆斯林大眾對伊斯蘭的想像,以及台灣造墓師的詮釋,並利用本土的材料技術,衍生出具台灣特性的伊斯蘭墓葬建築。而後來伊斯蘭復興思想的引入,以及社會發展下必然的埋葬空間問題,使穆斯林面對現代化的挑戰,需要更進一步調適墓葬建築,使其能適應當代需求又符合教法,而有簡化及規格化的趨勢。整體而言,台灣伊斯蘭墓葬建築可總結出三個核心議題。首先,伊斯蘭墓

葬建築的基本原則,再現了穆斯林的宗教精神以及自我身分認同。其次,台灣穆斯林的多重身分認同的意識形態以及所處社會環境,共同建構出台灣特色的伊斯蘭墓葬建築。最後,今日快速變遷的社會,不斷有許多有關喪葬處理方法的議題,勢必會衝擊到穆斯林的墓葬觀念,因此當代穆斯林需要持續的思辨討論,尋求一個符合宗教精神,又能適應不同情形的理想墓葬建築。

伊斯蘭國教派的網路口碑排行榜

-

#1.Item 987654321/52225 - NTOUR - 國立臺灣海洋大學

關鍵詞: 伊斯蘭國;國際法;國際爭端;國際法人格 ... 扶植人數較少之什葉派於當地國家掌權,利用伊斯蘭教教派間或與其他宗教之嫌隙,進而獲取利益。 於 ntour.ntou.edu.tw -

#2.伊斯蘭國(ISIS)從何而起? - 英語島雜誌

此外,伊斯蘭教義基本上並沒有教派的區分,正統哈里發時期即是如此;但是伊斯蘭國卻標榜順尼派正統打壓什葉派異端。 伊斯蘭教派的分裂形成主要是政治權力的鬥爭。 於 www.eisland.com.tw -

#3.沙特大穆夫提:“伊斯蘭國”與伊斯蘭教無共性 - 俄羅斯衛星通訊社

穆夫提強調,"這一教派(指'伊斯蘭國')與伊斯蘭教沒有任何共性",是不折不扣的犯罪組織。他呼籲所有伊斯蘭教神學領袖向各區教民說明"伊斯蘭國"思想的 ... 於 big5.sputniknews.cn -

#4.【中東想想】 庫德族人:ISIS不配稱為宗教組織!

語氣中,不難讓人感受到,桑德非常不滿ISIS拿著「伊斯蘭國」的名號招搖撞騙。 「IS根本不配稱為『伊斯蘭 ... 但庫德族大部分信奉的,多是遜尼教派。 於 www.thinkingtaiwan.com -

#5.伊斯兰国前传:理念、溯源和实力

由于一手制造了巴黎和贝鲁特的大屠杀,伊斯兰国(简称IS)再一次震惊了全世界。 ... AQI等组织的恐怖活动加剧了伊拉克的教派冲突,最终在2006年酿成了大 ... 於 www.pacilution.com -

#6.伊斯蘭國相關討論(Case close) - 數位學習wiki 站

什葉派的穆斯林約佔全世界穆斯林總數10%左右。遜尼派占90%左右。 和各大宗教一樣,伊斯蘭教亦充斥著大量的教派,這些宗派在宗教信仰的 ... 於 wiki.im.ncue.edu.tw -

#7.伊斯蘭國剿滅易恐怖主義拔根難 - 東方日報

伊朗和伊拉克等國日前宣布,伊斯蘭國(IS)極端武裝組織已基本被剿滅,這 ... 瓦哈比教派是最嚴格最保守的原教旨主義者,國際恐怖分子也主要來自這個 ... 於 orientaldaily.on.cc -

#8.全球恐怖組織ISIS】想要ISIS 消失?就看遜尼與什葉有無 ... - 報橘

ISIS 的成員是遜尼派,正由於兩大派系的衝突給了ISIS 茁壯發展的機會。這兩大派系的衝突其實可以追溯至西元六世紀伊斯蘭教創辦人穆罕默德。由於他死後,並 ... 於 buzzorange.com -

#9.伊斯蘭教- 翰林雲端學院

伊斯蘭 教內可以約略粗分為遜尼派及什葉派,區別的緣起不在教義問題,而是究竟誰才是正統的穆罕默德接班人,什葉派認為只有阿里與他的血緣後裔才有資格掌權,遜尼派則認為 ... 於 www.ehanlin.com.tw -

#10.世界頭號恐怖組織的男人們|年度回顧/前瞻|伊斯蘭國 - 端傳媒

伊斯蘭教教派林立,而伊斯蘭國獨尊薩拉菲主義,但整合的許多組織,都存在意識形態上的差異。這就造成伊斯蘭國高層在決斷關鍵議題時,開始出現爭拗。 例如 ... 於 theinitium.com -

#11.伊斯蘭國崛起伊拉克陷內戰危機| 國際| 重點新聞| 中央社CNA

教派 政治、種族對立導致伊拉克內戰不斷,也助長了IS崛起。武裝組織伊拉克與黎凡特伊斯蘭國(ISIL)今年6月宣布更名為伊斯蘭國,目標建立橫跨歐洲、 ... 於 www.cna.com.tw -

#12.伊斯蘭國的維吾爾外國戰士與當前新疆伊斯蘭治理策略

9/11 之後有地緣上鄰近的. 塔里班與基地組織,也有因為經商、遊學、麥加朝覲,從阿. 拉伯世界傳入的各種教派思想,近年當然更加入「伊斯蘭國」. 宣稱的宗教實踐方式。無論 ... 於 140.119.184.164 -

#13.恐怖主义回潮阴影下的中东.docx - 国际问题研究院

第一,当前中东恐怖组织如“伊斯兰国”所要打击的首要目标是所谓的“近敌”——什叶派 ... 派别的伊斯兰力量,认为穆斯林不同教派的内斗会削弱同西方和以色列斗争的实力。 於 iis.fudan.edu.cn -

#14.《伊斯蘭國:ISIS/IS/ISIL》深入報導中東新局勢-李怡 - 經濟通

伊斯蘭國 恐怖分子,除了有組織、有戰略之外,還有一個宗教教義作為精神支柱,那就是沙特阿拉伯的瓦哈比教派。 瓦哈比是十九世紀的回教基本教義派, ... 於 www.etnet.com.hk -

#15.伊斯蘭伊斯瑪儀教派簡史 - 博客來

書名:伊斯蘭伊斯瑪儀教派簡史,原文名稱:A Short History of the Ismailis,語言:繁體中文,ISBN:9789866338601,頁數:313,出版社:韋伯,作者:Farhad Daftary ... 於 www.books.com.tw -

#16.開卷書摘》那些無法想像的傷害就在伊斯蘭國裡等著她們

和這個團體有關係的附屬組織,今日仍在世界各個被他們堅稱為「下轄省份」的地方發動武力強大的地方性暴力事件。伊斯蘭國的教派仇恨,如今已經感染了阿拉伯 ... 於 www.chinatimes.com -

#17.伊朗前外交官:伊斯兰两大教派须合力打击“IS” - 新闻- 搜狐

中新网10月28日电英国《金融时报》28日刊登伊朗前外交官侯赛因穆萨维安为该报撰写的文章。文章称,极端组织“伊斯兰国”从今年初以来横扫伊拉克和叙利亚 ... 於 news.sohu.com -

#18.同是伊斯蘭教國家,為什麼勢如水火? - 天下雜誌

伊斯蘭國 屬於哪一派、伊拉克前總統海珊又是哪一派? 伊斯蘭-遜尼-什葉-伊朗-斷交-沙烏地阿拉伯 圖片來源 ... 於 www.cw.com.tw -

#19.伊拉克國家博物館開館譴責伊斯蘭國 - 非池中藝術網

聯合國教科文組織(UNESCO)總幹事波克娃(Irina Bokova)表示,ISIS破壞行動不只是文化悲劇,也是個安全議題,因為這將激起伊斯蘭各教派紛爭,引發暴力與 ... 於 artemperor.tw -

#20.绝望中的反抗:“伊斯兰国”兴衰探源

然而,当这些国家效仿西方、启动“民主转型”后,又不同程度出现了政局动荡、经济萧条、安全形势恶化、教派矛盾升温等诸多乱象,“阿拉伯之春”日趋演变为“ ... 於 www.jingjidaokan.com -

#21.殷之光:“伊斯兰国”:戴着“恐怖主义”面具的新霸权 - 爱思想

新近出现的“伊斯兰国”及其前身“伊拉克基地组织”是今天“政治伊斯兰” ... 将伊斯兰他者化的叙述方式强调一种以伊斯兰教派为核心的分析方法,而忽略了 ... 於 www.aisixiang.com -

#22.「伊斯蘭國」是「伊斯蘭」嗎? 解讀IS 與伊斯蘭世界及西方 ...

更嚴重的是,伊斯. 蘭國的影響力正快速向全球蔓延……越來越多不可預料的恐怖攻擊使各地人民. 人心惶惶,我們亦不能置身事外。 伊斯蘭其實也是愛好和平的宗教,但因教派差異 ... 於 lib.hhsh.chc.edu.tw -

#23.3個敘利亞內戰長達10年的真相,阿塞德政權為什麼始終不會 ...

而 伊斯蘭國 IS也在敘利亞內戰的滋養下漸漸茁壯,成為現在全世界實力最大 ... 兩個完全不同的世界02:47 宗教的分歧|伊斯蘭教在敘利亞被分成兩個 教派 , ... 於 www.youtube.com -

#24.《大家論壇》伊斯蘭視角:遜尼、什葉派對話的倡議遭歷史 ...

在該地區眾多教派衝突的背後,其實都是沙烏地阿拉伯(主要支持遜尼派)和伊朗(主要支持什葉派)的代理人戰爭。 當「伊斯蘭國」在敘利亞和伊拉克遭遇 ... 於 www.upmedia.mg -

#25.ISIS到底要什么? - 中国民主党全国联合总部

一般相信他是基地组织的理论奠基人,也是一般美国读者不大熟悉的关键圣战斗士。在绝大多数教义上马克迪斯和伊斯兰国并没有分歧。双方都属于一个叫萨拉非的逊尼教派的圣战 ... 於 www.cdp1998.org -

#26.族群分裂与宗教冲突: 伊斯兰国恐怖组织的崛起

伊斯兰国远远超过了基地组织,由此开辟了恐怖主义的新纪元。伊斯兰国极端恐怖组织与行为. 具有极端残忍性、种族主义、宗教分裂与教派冲突、国际化和国家实体化的特征。 於 www.ims.sdu.edu.cn -

#27.這才是伊斯蘭國!:史上最強「暗黑經濟體」,用營銷策略顛覆 ...

作者還帶我們剖析了美國撤軍伊拉克之後,當地內戰轉變為遜尼派與什葉派之間教派戰爭的轉捩點。對我們非穆斯林或非中東當地人士來說,若無作者的深入帶領,實在看不出內戰 ... 於 www.cite.com.tw -

#28.國立臺東高級中學106學年度第2學期【全民國防教育】考卷請 ...

【解析】除巴基斯坦曾發現有核子武器的黑市外,北韓、伊朗等國甚至蓄意輸出,使得恐怖份子取得核子武器的機率大增。 ( ○ ) 4.伊斯蘭國組織的目標就是建立由最高政教領袖 ... 於 www.pttsh.ttct.edu.tw -

#29.報告題名:ISIS 對於國際貿易的影響International trade ...

2014 年6 月,「伊斯蘭國」這個極端的伊斯蘭遜尼派組織正式建立,他們 ... 穆斯林國家,會因為教派立場的關係,而因此與伊斯蘭國ISIS 站在同一陣線,. 於 dspace.fcu.edu.tw -

#30.法國反恐戰爭與台灣的角色扮演

法籍非洲馬利裔的Coulibaly則宣稱是來自敘利亞伊斯蘭國(Islamic State in Syria)的攻 ... Khomeini)所推翻,建立了政教合一的伊朗伊斯蘭什葉教派新. 於 www.taiwanncf.org.tw -

#31.阿富汗錫克寺攻擊案伊斯蘭國坦承犯行- 國際- 自由時報電子報

根據路透社的報導指出,一支伊斯蘭國在阿富汗的分支派系在Telegram頻道 ... 族群造成的危害,而伊斯蘭國呼羅珊省分支(ISIS-K)經常是策劃這些以教派 ... 於 news.ltn.com.tw -

#32.塔利班、伊斯蘭國和基地組織有什麼分別- BBC News 中文

塔利班、基地組織和伊斯蘭國都是伊斯蘭極端組織,但它們的目標和行事方式都十分不一樣,當中更互相有競爭。 於 www.bbc.com -

#33.三大原因促使“伊斯蘭國”對沙特下手--軍事--人民網

“伊斯蘭國”屬於遜尼派瓦哈比分支,與沙特等海灣國家同屬一個教派。“伊斯蘭國”在成立之初專注於與敘利亞政府軍作戰,后來進入伊拉克拓展地盤。 於 military.people.com.cn -

#34.「跟伊斯蘭國共處的每一秒鐘都像緩慢痛苦的死刑」亞茲迪女孩 ...

穆拉德曾被恐怖組織伊斯蘭國囚禁的性暴力倖存者娜迪雅. ... 伊斯蘭國決心要滅絕亞茲迪教派,將男性殺害後,把婦女擄到奴隸市場販賣,男童則被訓練成娃娃兵。 於 www.storm.mg -

#35.为何伊斯兰教不像其他教派那样平和? - 手机钝角网

不是,他的简称是IS,他以前还有个更出名的称呼,叫ISIS,基地组织的分支,是世界著名的极端恐怖组织。 斯里兰卡到底哪里惹了伊斯兰国,才会引来伊斯兰国 ... 於 m.dunjiaodu.com -

#36.全球反恐20年|“伊斯兰国”何以能蛊惑人心:极端思想探源 - 搜狐

在所谓的信仰层面和神学层面,“伊斯兰国”更重视以净化信仰、正本清源为名,用所谓经典的伊斯兰神学思想对其极端思想进行包装,尤其是它奉行的“定叛” ... 於 www.sohu.com -

#37.“伊斯兰国” 与中亚地区安全

这是近年来巴国内最为严重的教派袭击事件ꎮ 据巴基斯坦信德省警察局反恐部负. 责人奥马尔 哈塔卜披露ꎬ 该事件是与“伊斯兰国” 联系紧密的武装分子策划. 於 www.oyyj-oys.org -

#38.伊斯蘭國是國家嗎? - 雅瑪知識

不是,是教派,is是信徒,幻想成立伊斯蘭國家。 伊斯蘭國是什麼組織. “伊斯蘭國”(阿拉伯語:الدولة الإسلامية,英語:Islamic State,縮寫:IS), ... 於 www.yamab2b.com -

#39.恐怖攻擊之後,我們能看見真實的伊斯蘭嗎? 專訪臺大歷史系 ...

事件發生後,伊斯蘭國(ISIS)隨即承認為其主導,並且預告歐洲的黑暗之日將 ... 手中,產生了不同的理解,發展出多元的宗教實踐方式,與不同的教派。 於 storystudio.tw -

#40.《伊斯兰国》当前在伊拉克的战略 - 环境、事实、事件

然而,所有这些地区都有崎岖的山路、糟糕的道路、逊尼派和什叶派混血儿,过去曾遭受过激烈的教派冲突。2020-2022年形势安全部队控制不力,总体上缺乏协调一致的反恐政策, ... 於 ecrats.org -

#41.“伊斯兰国”崛起的影响及前景

[提要]“伊斯兰国”组织利用叙利亚、伊拉克乱局迅速崛起,已构成国际恐暴势力 ... 的汽车炸弹攻击,随后“留下物证”嫁祸于什叶派,借此为教派冲突火上浇 ... 於 www.ciis.org.cn -

#42.伊斯蘭國挑起戰爭中國會捲入嗎?

國防部表示,9月30日英軍對伊拉克境內的恐怖組織ISIS(伊斯蘭國)展開首輪空襲,成功擊中目標 ... 遜尼派為伊斯蘭教中的最大派別,與伊斯蘭教的第二大教派什葉派對立。 於 www.epochweekly.com -

#43.教宗:不應對伊斯蘭國暴行坐視不理 - Now 新聞

巴爾多祿茂親吻方濟各,以示祝福。公元一零五四年,基督教分裂成東西兩大教派,羅馬天主教繼續以羅馬為中心,而東正教則以伊斯坦布爾為重心 ... 於 news.now.com -

#44.“伊斯兰国”是如何兴起的- 综合- 中国改革网

自2014年6月以来,宗教极端组织伊斯兰国在伊拉克和叙利亚不断攻城略地, ... 的中东教派纷争日趋激烈,新一波地区恐怖活动浪潮正在形成,“伊斯兰国” ... 於 m.chinareform.net -

#45.深度探析:「伊斯蘭國」勢力如何興起,現在其狀況如何?

雖然伊斯蘭教派分立,但扎瓦赫里的伊斯蘭國計劃形成後,迅速形成了宗教威力,甚至扎瓦赫里都難以控制。2006年,伊拉克國內的基地組織就成立了伊斯蘭國 ... 於 kknews.cc -

#46.俄國與ISIS》蒲亭如何處理比自己更棘手的伊斯蘭國 - 報呱

伊斯蘭國 組織通常針對少數族群,如什葉派或蘇菲派(伊斯蘭教派中的神秘主義支持者)。此外,伊斯蘭國雖與塔利班一樣屬於遜尼派,但彼此在意識形態上有極大 ... 於 pourquoi.tw -

#47.“伊斯兰国”突起的原因及挑战 - 北纬40°轻松讨论

可惜,马利基政府没能抛开教派意识、抓住大好机会建立一个和谐的伊拉克。” 巴格达迪武装虽产生于伊拉克,但叙利亚内战给了其壮大的机会。叙利亚与伊拉克 ... 於 www.bw40.net -

#48.全球反恐20年|“伊斯兰国”何以能蛊惑人心:极端思想探源

18世纪中叶以来,阿拉伯半岛兴起的瓦哈比教派成为沙特的官方意识形态,并在后来逐步分化为官方的瓦哈比主义和民间的瓦哈比主义,二者对伊斯兰极端主义 ... 於 m.thepaper.cn -

#49.文茜的世界周報Sisy's World News 的貼文

《天下雜誌》好文選讀「為什麼伊斯蘭國向埃及基督徒宣戰?」 ~~將埃及基督徒當作主要攻擊目標,是伊斯蘭國冷酷卻老謀深算的策略。伊斯蘭國認為,點燃埃及的教派衝突 ... 於 zh-tw.facebook.com -

#50.“伊斯兰国”释放200多名雅兹迪教派民众( / 6 ) - 国际新闻

当地时间4月8日,伊拉克基尔库克,被极端组织“伊斯兰国”释放的雅兹迪教派妇女互相拥抱。一库尔德自由斗士长官8日称,“伊斯兰国”极端组织释放了数月前俘虏的200多名 ... 於 world.huanqiu.com -

#51.伊斯蘭國問答集 - Yahoo奇摩新聞

Q:「伊斯蘭國」是什麼? A:一個活躍在伊拉克和敘利亞的聖戰組織,以遜尼派為主要教派,目標是建立伊斯蘭宗教國家,達成政教合一。 於 tw.campaign.yahoo.com -

#52.【恐怖主義】以宗教之命大開殺戒沙特應背上傳播之罪? - 香港01

... 展示恐怖組織伊斯蘭國(ISIS)的勢力範圍已所餘無幾。 ... 當瓦哈比被逐後,沙特部族不但為他提供庇護,同時亦借用了教派的教義,高舉聖戰的 ... 於 www.hk01.com -

#53.国际观察:“伊斯兰国”为何要对沙特下手-新华网

“伊斯兰国”此次发动针对东部什叶派清真寺的袭击,很可能引发当地什叶派居民对政府的不满和对逊尼派的仇视,进而引发教派冲突。 再者,报复沙特与美国结盟 ... 於 www.xinhuanet.com -

#54.您所不知道的伊斯蘭國ISIS What you should know about ISIS!

您所不知道的伊斯蘭國ISIS ... 歐巴馬: 伊斯蘭國既不是伊斯蘭,更不是一個國家! ... 尊遜尼派並要消滅其他教派,這無法引起廣大穆斯林的共. 於 elite.ttd.com.tw -

#55.新型態恐怖主義組織之研究-以伊斯蘭國(ISIS)為例 - 博碩士論文網

「伊斯蘭國」起源於伊拉克,它的前身是「伊拉克蓋達組織」,利用人民對敘利亞、伊拉克政府的不滿及兩國內部什葉派與遜尼派之間教派衝突等因素,迅速擴大其勢力範圍, ... 於 ndltd.ncl.edu.tw -

#56.伊斯蘭國(政權形式) - Wikiwand

伊斯蘭國 是一種政府形式,其政府的首要基礎是伊斯蘭法,從伊斯蘭早期開始,各種政府以伊斯蘭國形式建立,最早的是穆罕默德本人創建的哈里發國。伊斯蘭教義不承認西方人 ... 於 www.wikiwand.com -

#57.10個伊斯蘭國的Q&A - 人間福報

西方世界、少數民族和異教徒,例如其他宗教、伊斯蘭教內其他教派、庫德族及雅茲迪族。 IS為何要公開處決人質? 去年8月7日,美國總統歐巴馬授權對伊拉克境內的IS空襲, ... 於 www.merit-times.com -

#58.「伊斯蘭國」興起 全球進入第三代恐怖主義時代

由「伊拉克與夏姆伊斯蘭國」(Islamic State of Iraq and al-Sham,簡稱ISIS。 ... 宗教信眾改信伊斯蘭教;更惡名昭彰的是以屠城手段,對付敵對的伊斯蘭教派(主要是什 ... 於 www.mjib.gov.tw -

#59.叙利亚调查委员会:“伊斯兰国”灭绝雅兹迪人的罪行应提交国际 ...

2014年8月3日,极端组织“伊斯兰国”武装人员在伊拉克北部尼尼微省“雅兹迪”教派信徒聚居的辛贾尔(Sinjar)地区发动攻击,几天内残杀了数百名男子 ... 於 news.un.org -

#60.从“基地”组织到“伊斯兰国”* - ———国际恐怖主义组织结构的演化

中东地区破碎的政治体系. 为“伊斯兰国”这一恐怖组织的崛起提供必要的外在条件。这些条件至少. 应当包括: 伊拉克战争所带来的极端反美情绪以及教派纷争,阿拉伯世界. 於 imes.nwu.edu.cn -

#61.恐怖組織「伊斯蘭國」(Islamic State) 傳播策略之研究

國. 立. 政治. 大. 學. ‧. N a tional Chengchi University. 國立政治大學新聞研究所. 碩士學位論文. 恐怖組織「伊斯蘭國」(Islamic State). 傳播策略之研究. 於 nccur.lib.nccu.edu.tw -

#62.深度探析:“伊斯兰国”势力如何兴起,现在其状况如何? - 知乎

虽然伊斯兰教派分立,但扎瓦赫里的伊斯兰国计划形成后,迅速形成了宗教威力,甚至扎瓦赫里都难以控制。2006年,伊拉克国内的基地组织就成立了伊斯兰国 ... 於 zhuanlan.zhihu.com -

#63.伊斯蘭國崛起…斬首殘殺「拜魔鬼的人」 庫德族敢死隊捨命奮戰

除了雅茲迪教,庫德族另一個遠古教派就是瑣羅亞斯德教(Zoroastrianism),中文又叫做「祆教」,俗稱「拜火教」。後來這一支教派的信徒在阿拉伯人入侵後, ... 於 www.ettoday.net -

#64.极端组织“伊斯兰国呼罗珊省”:阿塔最严峻的挑战 - 新浪新闻

最近一段时间,“伊斯兰国呼罗珊省”不断以恐怖袭击的方式给政权初定的阿富汗 ... 立场,煽动教派矛盾和教派冲突,构成“伊斯兰国”意识形态的典型特征。 於 news.sina.cn -

#65.警惕!“伊斯兰国”卷土重来?

这是巴格达3年来遭遇的伤亡最大的袭击事件,极端组织“伊斯兰国”宣称对此负责。 ... 三是利用宗教矛盾与教派冲突制造混乱。近年来,“伊斯兰国”将西方对 ... 於 export.shobserver.com -

#66.伊斯蘭教- 維基百科,自由的百科全書

多數的穆斯林屬於遜尼派(順尼派)(75%-90%)及什葉派(10%-20%)兩大伊斯蘭教派,另外兩派中均有人同時信仰伊斯蘭神秘主義。伊斯蘭教是中東、中亞、東南亞主要部分及 ... 於 zh.wikipedia.org -

#67.“伊斯兰国”的宗派主义——意识形态根源与政治背景

“塔克菲尔派”举起了哈里发国、圣战和反抗的大旗。 “伊斯兰国”继承了源自“基地”组织的“塔克菲尔”教派及其观念。但该组织的意识 ... 於 carnegietsinghua.org -

#68.伊斯蘭國:暴力背後的真正目的 - 圓神書活網

在血淋淋的教派戰爭中,遭受慘無人道虐打的異教徒,往往為了尋求庇護而被迫加入勝利者的教派。 即使歐美各國致力於反恐戰爭,卻也有許多年輕人對恐怖主義產生憧憬,甚至 ... 於 www.booklife.com.tw -

#69.【換日線特約】伊斯蘭國領袖為何擁抱恐怖主義?答案或許和 ...

若了解過去恐怖組織主要人物的經歷,不難發現監獄是他們鞏固意識形態的地方,坐牢經歷是他們走上恐怖主義的轉捩點。較早期的代表是埃及穆斯林兄弟會前領導人庫特 ... 於 theglocalhk.com -

#70.首例對亞茲迪的迫害定罪德國IS新娘坐視5歲女童渴死遭判10年

一名嫁給伊斯蘭國戰士的德國婦人,將她與丈夫購買的5歲亞茲迪奴隸鎖在 ... 亞茲迪教派是一種混合了多神信仰、瑣羅亞斯德教(祆教)、基督教和伊斯蘭教 ... 於 dq.yam.com -

#71.伊斯蘭新興激進教派的源起- 崇蘭雲鄉2005 - Udn 部落格

賓拉登的「基地組織」希望擴展到全球,塔利班政權為了答謝基地組織曾給予的支持,容許它進入阿富汗。「伊斯蘭國」則是2003年美國入侵伊拉克時的產物,它 ... 於 blog.udn.com -

#72.伊拉克逊尼派领袖谴责伊斯兰国 - 美国之音

他说,国际社会同情伊拉克普通民众的苦难,他和其他领导人希望国际联盟帮助组建一支代表各个不同地区的国民卫队。他坚持说,这支部队不会是教派性的,对 ... 於 www.voachinese.com -

#73.伊朗应对“伊斯兰国”组织的政策探析 - 上海外国语大学中东研究所

的同时,引发伊拉克国内的教派冲突,实现乱中取胜的目的。 巴格达迪领导的“伊斯兰国”组织继承了扎卡维的斗争策略,该组织不仅攻击伊. 於 mideast.shisu.edu.cn -

#74.昝濤:“伊斯蘭國”不只是一個恐怖組織 - 頭條新聞| Anue鉅亨

還有就是更早地在伊拉克利用和挑撥教派問題。2003年第二次海灣戰爭美國推翻了薩達姆政權,使得伊拉克從薩達姆時代的遜尼派主導的國家變成 ... 於 news.cnyes.com -

#75.臺大國際華語研習所電子報雙週刊» 伊斯蘭國<br> The Islamic ...

伊斯蘭國. The Islamic State ... 傳統的宗教文化組織,而歐美的國家很自由開放;ISIS 的宗教組織是最傳統、最極端的伊斯蘭教派,歐美的宗教大部分卻是和平的基督徒。 於 140.112.185.137 -

#76.伊斯蘭國領土日漸喪失,不再可能發動大規模恐攻

至於敘利亞內戰,涉及代理人. 戰爭及教派領導權,更是複雜難解,中東仍將動亂不安,持續滋. 養伊斯蘭激進主義。 三、川普政策弱化全球反恐聯盟:川普意外贏得美國第45 任 ... 於 personnel.npust.edu.tw -

#77.21世紀伊斯蘭極端主義的興起:伊斯蘭國的崛起| 文章| 首頁

他改革思想的意識形態主張回到古蘭經和第三世紀穆斯林時代的順納教導。這些學說完全漠視了西方現代化的各個方面。 18世紀瓦哈比教派的原則和教義. 瓦哈比伊斯蘭的創建 ... 於 www.ysljdj.com -

#78.在伊斯蘭國手下行醫2-從ISIL手中逃離 - 17Arabic一起學阿語

歷史上的伊拉克,背負著伊斯蘭兩大教派-什葉派與遜尼派的歷史種族重擔,在國內造成政府和人民以及人民間的彼此仇恨。伊斯蘭國ISIL憑藉著這樣的環境 ... 於 www.17arabic.net -

#79.“伊斯兰国” 的极端主义意识形态探析 - 西亚非洲

仇恨和教派冲突ꎻ 强调更为极端的“异教徒定判” 原则ꎻ 强调滥用暴. 力的“进攻性圣战” 并付诸实施ꎮ “伊斯兰国” 的极端主义意识形态是. 对伊斯兰教教义的扭曲和滥用ꎬ ... 於 www.xyfzqk.org -

#80.「伊斯蘭國」的毀滅解決了所有問題嗎? | 同路人

近日伊朗總統魯哈尼宣布,極端組織「伊斯蘭國」已經被剿滅;而不久之後, ... 雖然,的確,中東的伊斯蘭教派似乎更有攻擊性,而南亞諸國的伊斯蘭教派似乎更包容, ... 於 www.sameway.com.au -

#81.伊斯蘭國與宗教極端主義的蔓延- 王聯/北京大學國際關係學院教授

今年6月以來,以“伊斯蘭國”為首的反政府武裝迅速佔領伊拉克北部和西部大片 ... 民族教派矛盾日益激化、葉門各部落勢力劍拔弩張,其中尤以伊斯蘭國在 ... 於 www.kpwan.com -

#82.慘死伊斯蘭國手中基督徒少女遺願選擇原諒 - 草根影響力新視野

事發當日,伊斯蘭國的軍隊來到這對母女家中,威脅他們若不當場繳交宗教 ... 最重要的媒體平台,論壇報也是華人唯一跨教派、獨立經營的基督教媒體。 於 grinews.com -

#83.法參議院:伊斯蘭國未死和平只是暫時的 - RFI

根據這份報告,恐怖主義在法國擁有“肥沃的生存土壤”:情報機構稱,法國全境統計到的2358個宗教信仰場所當中,有132處都與薩拉非教派有關,並認為其信眾 ... 於 www.rfi.fr -

#84.「伊斯蘭國」威脅漸除伊拉克最大教堂兩年首次彌撒 - 台灣聖經網

多年以來,「伊斯蘭國」針對伊拉克和敘利亞的亞茲迪教派信徒(Yazidis)、基督教徒和什葉派穆斯林團體,以及這些群體於當地的宗教場所。 於 www.taiwanbible.com -

#85.分享--伊斯蘭國的故事 - 我的山洞

從伊斯蘭國說起主講者:趙秋蒂(政治大學阿拉伯語言學系教授) ◎開場: ... 事實上,伊斯蘭教派的形成,不是出於對宗教教義的解釋與遵循,而是淵源於 ... 於 ljnp0712.pixnet.net -

#86.伊斯蘭國10大惡行大起底人質食菜遭毒打

約旦空軍機師卡薩斯貝被恐怖組織伊斯蘭國燒死,約旦昨日處死女死囚里沙 ... Iraq and al-Sham,簡稱ISIS)惡行昭彰,惹起國際甚至伊斯蘭教派的眾怒。 於 topick.hket.com -

#87.【現場紀錄】What is ISIS? 伊斯蘭國與中東現況的批判視野

10月11日,苦勞網舉辦了「伊斯蘭國與中東現況的批判視野」,請到周世瑀與趙恩潔兩位講者,分別就中東地區在帝國主義陰影下的歷史與當前國際政治等方面 ... 於 www.coolloud.org.tw -

#88.「伊斯蘭國」令人聞風喪膽,到底是哪些人在參加?

有上過「伊斯蘭國」之自我提升課程第一章的眾人,就可以知道,美軍入侵伊拉克後,接踵而來的,是伊拉克內部激進遜尼派與什葉派的衝突,札卡維所領導的蓋達 ... 於 www.thenewslens.com -

#89.伊斯蘭聖戰

可是,在基督教中,現代的例子數來數去就只有大衛教派、人民神殿教、上帝之軍… ... 但是回教徒領導的「伊斯蘭國」(Nation of Islam),卻毫不諱言要採取激烈 ... 於 www.creative-wisdom.com -

#90.埃及大穆夫提:稱“ISIS”為“伊斯蘭國”是個嚴重錯誤

2014年8月12日星期二,埃及大穆夫提紹基·阿拉曼博士在接見黎巴嫩代表團時強調指出:將達阿希(ISIS)這個恐怖主義實體稱之為“伊斯蘭國”是一個嚴重的 ... 於 www.hkislam.com -

#91.伊斯蘭國(ISIS(宗教極端主義組織)) - 中文百科全書

伊斯蘭國 (ISIS(宗教極端主義組織))發展歷程,組織特點,主要領導,重要事件, ... 了三名阿拉維派教徒——阿拉維派是什葉派的一個分支,巴沙爾·阿薩德家族就屬於這個教派。 於 www.newton.com.tw -

#92.深度探析:“伊斯兰国”势力如何兴起,现在其状况如何?

虽然伊斯兰教派分立,但扎瓦赫里的伊斯兰国计划形成后,迅速形成了宗教威力,甚至扎瓦赫里都难以控制。2006年,伊拉克国内的基地组织就成立了伊斯兰国。 於 baike.baidu.com -

#93.抗伊斯蘭國黎真主黨招募別教派和基督徒| 國際 - Newtalk新聞

為了防止聲勢浩大的「伊斯蘭國」(the Islamic State)入侵黎巴嫩,由穆斯林什葉派(the Shiites)激進人士所組成的真主黨(Hezbollah)決定拋棄過往的宗派 ... 於 newtalk.tw -

#94.伊斯兰国呼罗珊分支(极端恐怖组织) - 搜狗百科

呼罗珊组织有着与IS相近的对逊尼派伊斯兰教义的理解,他们蔑视伊斯兰教中的其他教派。对于IS,呼罗珊并不十分认同,他们不认可IS的战术。在他们看来,IS对叙利亚和伊拉克 ... 於 baike.sogou.com -

#95.印尼穆斯林對ISIS教義宣戰

戰鬥的一方是伊斯蘭國代表的極端主義,另一方則是印度尼西亞的穆斯林群體。 ... 沙特阿拉伯是伊斯蘭教的發祥地和世界各地瓦哈比教派資金的主要來源。 於 cn.nytimes.com -

#96.[Andie]中東風雲-分歧的伊斯蘭教教派與ISIS的聖戰觀

在有了切身的危機感後,開始認真地蒐集伊斯蘭國相關資料,對於中東複雜的宗教情勢,有初步的了解,在此整理分享,如有不盡不實之處,敬請指教討論。 於 saludsante.pixnet.net -

#97.什葉派清真寺連續遇襲塔利班誓言防護 - 公視新聞網

塔利班與伊斯蘭國同屬遜尼派,但彼此是死對頭,塔利班8月重掌政權,承諾保護境內所有教派族裔,但伊斯蘭國不斷挑起衝突,這次直搗塔利班發源地坎達 ... 於 news.pts.org.tw