伊甸基金會工作的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦程敏淑寫的 我們:走進青海、新疆、甘肅充滿愛的角落 可以從中找到所需的評價。

國立中正大學 勞工所 藍科正所指導 鐘文秀的 第三部門青年就業的機會與挑戰─以伊甸社會福利基金會為例 (2006),提出伊甸基金會工作關鍵因素是什麼,來自於就業機會、青年、第三部門、伊甸社會福利基金會。

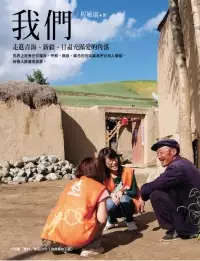

我們:走進青海、新疆、甘肅充滿愛的角落

為了解決伊甸基金會工作 的問題,作者程敏淑 這樣論述:

◎附贈「我們」精采DVD,收錄有「我們」影片、MV、照片、桌布下載。 「對你而言,人生中最特別的旅程是什麼?」 「這一段人生,是否有遺憾呢?」 我們曾反覆的想著,到底什麼才是答案? 這一次,我們離開了熟悉的地方,揹著行囊,走進到中國的青海玉樹、新疆的烏拉斯台,以及甘肅的西大灘。在地圖上,這三個地方只是微小的一點,是被遺忘的角落,但在那裡,山很高,彼此卻不孤單;風很大,卻吹不走彼此的關懷;資源貧瘠,卻能看見人們間無數的溫暖和愛。 書中收錄了多篇真實的故事,以及多幅動人的畫面。 在書中的篇篇故事,讀來熱淚滿眶、溫暖感人。 你會看見,在那艱困的環境下,創辦孤兒學校的校長,

無盡無私的奉獻; 那貧苦的孩子,天真的模樣,天冷了凍傷了,仍懷抱著對於讀書及未來的渴望; 那從未相見的陌生人,離開了熟悉的故鄉,為著同件事,放下來自都市的許多堅持,成了兄弟、姊妹; 那毫不起眼的微小心意,短短幾天的付出,卻得到了許許多多裝載不完的感謝和感謝。 放下故事,你可以發現,原來世界是那麼大也是那麼的小。原來,付出並不是這樣難的事;原來,最遙遠的距離是人心而不是國界;原來那麼貧瘠的地方,卻處處開滿愛的花朵。你也才知道,原來能夠愛人是多麼的美好,發現自己是多麼的幸福,一個人的力量可以是多麼的大。 於是,放下故事,時常思考,我們能做的還有什麼? 「我們能做的事真的很少,只能

在這些孩子們的人生裡陪他們走那麼小小的一段,在這短短相聚的日子裡,彼此給予最大的支持與關懷,而這段美好的記憶,會不斷的給予他們力量,讓他們掃去悲觀的思考,成為黑暗中的光明。」伊甸基金會志工 程敏淑 作者簡介 程敏淑 政治大學英文系、雙修心理系畢業。 畢業後即以志工身分參加《伊甸服務遊學團》至中國甘肅省西大灘服務,自此展開一連串奇妙的人生旅程。 隨著伊甸,曾至中國西北各省、及東南亞數國服務,與世界許多角落產生深刻連結。 現職為伊甸基金會工作人員。 第一章 我和世界的關係【生活 vs. 生存】【寧可腸胃破洞洞,不可感情裂縫縫】【我是台灣來的志工老師】【走出大山,好好學習,斷了我們

這個地方的窮根子】【沉重的饃饃】【看見角落的你】【冬去春來】 第二章 青海【青海.啟程】【和藏文化的第一次接觸】【尼瑪仁增校長】【最亮的星光】【愛的大抱抱】【陪伴】【我的理想國】【衛生教育】【語言】【遊戲】【愛的真諦】 第三章 新疆【草原生活】【賽馬節】【我是馬伕的學生】【陪他們走一段回家的路】【手抓羊肉飯】【我是雞女生】【天下無不散的筵席】【再見,我的王子公主】【最掛念的風景】 後記【原來我們一直在一起】 作者序 在這個領域,面對太多無解的問題,既無法解決弱勢族群長久以來因歷史脈絡、國家機器、政權體制、或自身條件缺乏所造成的大問題,投入的人力或資金也永遠只是冰山一角,總覺得使不上力。然

後又要帶領著有熱忱有夢想的一群人一起投入,有時真害怕自己的迷茫會害了他人。然而,即使對自己抱持許多疑問,也不乏外界一些不看好的聲浪,但能和有想法的人們一起思考、共事,甚至是被他們推著、趕著要我們進步的這件事,都讓人太眷戀了。 如果不是在這裡,不會看到這麼多的故事;如果不是在這裡,不能和這麼多人有連結;如果不是在這裡,也許可以每天安逸的上下班領薪水,但是總會覺得少了些什麼。我珍惜在這裡一分一秒,盡力去認識問題的成因,思考自己能著力的方面,雖然有的還只停留在構思的層次,但我相信,那就是開始。 這裡的所有故事,都是真實發生的。它們也不只是某一篇的某一章節,每件事裡的每個人,就如地球仍不停轉動

般繼續世界的某一個角落生活著。尼瑪校長還是得四處募款來維持學校的開銷,新疆的孩子暑假還是得上山牧羊以維持家計,西大灘的老師還是每天帶著學生們晚自習。孩子們會成長,志工們會持續不斷的服務,雖然現實也許不會變得比較容易,但至少我們讓更多人看見了他們。也許有人會和我一樣被他們的生命所感動,也許有人會開始想要嘗試參與在這樣的計畫當中。 我很喜歡聖經馬太福音裡第五章十三到十六節的一段話: 「你們是世上的鹽;鹽若失了味,怎能叫它再鹹呢?以後無用,不過丟在外面,被人踐蹋了。你們是世上的光;城造在山上,是不能隱藏的。人點燈,不放在斗底下,是放在燈臺上,就照亮一家的人。你們的光也當這樣照在人前,叫他們看

見你們的好行為,便將榮耀歸給你們在天上的父。」 我們是鹽,鹽可以防腐、鹽可以調味;我們是光,光可以照亮,光可以指引。在許多紛紛擾擾中,我期許自己可以是鹽、可以是光,不論如何不忘初衷,並堅持用這樣的態度去影響他人。願與讀完這本書的你共勉之。 2010,台北 【生活 vs. 生存】第一次坐上飛機,我問自己:「不可想像的旅程真的開始了,而我,預備好了嗎?」「教案準備好了?」「OK!」「教具跟生活用品都帶齊了?」「OK!」「心態調整好了?」「沒問題!」籌備會時,領隊永祥哥一直提醒我們的心態要有彈性,能接受變動與衝擊。一直覺得自己的配合度很高,也能接受各樣文化,應該沒什麼問題。卻沒想到離開香港、深

圳,到了廣州火車站時,第一個衝擊就出現了。坐飛機到香港,香港的繁榮便利更勝台北一籌,我不稀奇;坐地鐵到深圳,深圳的設施不如香港完善,但經濟特區的水準亦是不差;從深圳坐火車到廣州,深廣鐵路上的和諧號,設備和座位更是高級的有如台灣高鐵一般,顯示出中國沿海地帶的快速發展。但,一小時後抵達廣州,在要換上往西北方向的火車前所看到的,則是另一番完全不同的景象。短短一小時車程的差異,就透露出中國東部沿海地區和西部內陸地區的落差有多大。炎熱的七月天,伴隨著暑期的到來,是許多學生要返鄉的日子。長途火車站的廣場前滿滿的都是人,或坐或躺,有的在地上鋪了塊方巾,有的根本什麼也沒鋪就席地而坐了,唯一相同的是每個人都有好

幾個塞得滿滿的大麻袋,大概買了許多要帶回去給家人的禮物或用品吧,那重量雖沉,卻感覺載滿了愛與思念。也不知道他們是等了多久,看起來就像是要長期抗戰一般,也許是在等著晚上的火車吧!而天氣悶的不近人情,陽光毫不留情的烤炙著每個人,只見人人即使汗流浹背,似乎隨時可能暈倒,卻沒有任何人有怨言,只帶著一種空洞的認命表情。揣想著他們要返回的家鄉在哪裡?臆測著等待時,他們在想著什麼呢?匆忙經過身邊或坐或躺的人群,我們自己也要趕著進站去搭往蘭州的火車了。進站入口前的氣氛又和廣場大相逕庭,在這裡,排隊儼然是一場戰爭,每個人莫不神經緊繃的在爭先恐後,只要一有空隙,管你三七二十一,就是毫不猶豫的插隊,插了隊也臉不紅氣

不喘,就像理所當然一樣。看到這情景,我不禁心想:「這些人真的這麼趕嗎?怎麼連基本的禮貌都不懂?到底有沒有所謂的人文素養?」一進到廣州火車站,還沒從剛才憤怒的情緒回神,又是另一個震撼的開始。佔地頗大的廣州車站,是許多長途火車的起點,每天約有近十二萬的坐車人潮,室內卻沒有空調,這時大家已不是汗流浹背,而是汗如雨下了。夥伴們的排汗衫濕的徹底,就連我自己的褲子上,都沾上點點汗漬。溫度這方面還沒適應,角落裡傳出的尿騷味更是陣陣撲鼻而來,一再衝擊著每個人的心。我試著放寬心,將注意力轉到身旁的人群,看看他們是怎麼面對這樣的環境,但根本找不到一個帶著笑意的人。大家似乎比在站外時來的更焦慮了,在站外的等待,雖然

無奈,卻是悠閒的;站內的等待,緊張氣氛升高,人人神色匆忙的等待著列車的到來,到底是怎麼一回事呢?後來我才知道,原來中國的長途火車是有分等級的。簡單的分是有四級:軟臥、硬臥、軟座和硬座。軟臥和硬臥顧名思義就是有床可以睡,而像我們這次的目的地是蘭州,車程要36個小時,所以如果沒有床可以睡的話,大概到學校時大家就沒有體力可以服務了。軟臥是最高級的,床上有厚厚的墊子,4個人一間,還有拉門保護隱私,但那太不適合我們團隊的屬性了。我們喜歡睡硬臥,6個人一間,一個小格子當中,左右各有上中下鋪,方便我們互相認識、交流,因為沒有拉門,我們總是能跟同一車的夥伴、或是車上的大陸人有很多互動,有時還因此交到內地的好朋

友呢!

伊甸基金會工作進入發燒排行的影片

✔︎ 成為七七會員(幫助我們繼續日更,並享有會員專屬福利):http://bit.ly/shasha77_member

✔︎ 購買黃臭泥周邊商品: https://reurl.cc/Ezkbma 💛

✔︎ 訂閱志祺七七頻道: http://bit.ly/shasha77_subscribe

✔︎ 追蹤志祺IG :https://www.instagram.com/shasha77.daily

✔︎ 來看志祺七七粉專 :http://bit.ly/shasha77_fb

✔︎ 如果不便加入會員,也可從這裡贊助我們:https://bit.ly/support-shasha77

(請記得在贊助頁面留下您的email,以便我們寄送發票。若遇到金流問題,麻煩請聯繫:[email protected])

阿滴的影片:在憂鬱症中掙扎了一年,我學到的事:

https://youtu.be/vJanWrA_ZQM

#阿滴 #憂鬱症陪伴

- -

另感謝「伊甸基金會活泉之家」提供下列資訊,以協助精神疾病照顧者

■ 精神疾病照顧者專線

- 服務對象:疑似或已診斷有精神疾病者(失智、自閉、智能障礙除外)的照顧者或陪伴者

- 電話:02-2230-8830,因應疫情增開二線 02-2230-7730

- 時間:週一到週五 13:30 - 20:30

- 通話費:須支付市話費用,無通話時數限制

- 服務內容:從醫院到社區之精神健康照護及社會福利補助相關資訊與資源連結、照顧技巧、情緒抒發等等

- 專線特色:以家人陪伴家人、由照顧者接聽照顧者,培力具照顧者或陪伴者身分的志工成為接線者,分享經驗,形成同儕支持;然近日因三級警戒尚未解除,基於安全考量,目前皆暫由工作者接線

- 粉絲專頁:瘋靡 https://www.facebook.com/popularcrazy/

- 部落格: dep110.pixnet.net/blog

- -

各節重點:

00:00 前導

01:07 停止反芻思考1:陪他跳脫思考漩渦

02:17 停止反芻思考2:幫他看到其他面向

03:16 停止反芻思考3:試試平常不會做的活動

04:29 協助建立成就感1:嘗試多種事物

05:57 協助建立成就感2:記錄自己的成長

07:04 透過別人的經驗,重建自信

08:17 把他們當作一般人互動

08:50 最後的雜談

【 製作團隊 】

|企劃:志祺

|腳本:志祺、宇軒

|編輯:土龍

|剪輯後製:Pookie

|剪輯助理:歆雅/珊珊

|演出:志祺

\每週7天,每天7點,每次7分鐘,和我們一起了解更多有趣的生活議題吧!/

🥁七七仔們如果想寄東西關懷七七團隊與志祺,傳送門如下:

106台北市大安區羅斯福路二段111號8樓

🟢如有引用本頻道影片與相關品牌識別素材,請遵循此規範:http://bit.ly/shasha77_authorization

🟡如有業務需求,請洽:[email protected]

🔴如果影片內容有誤,歡迎來信勘誤:[email protected]

第三部門青年就業的機會與挑戰─以伊甸社會福利基金會為例

為了解決伊甸基金會工作 的問題,作者鐘文秀 這樣論述:

失業問題一直是世界各國普遍面臨的主要困境。在台灣,以年齡別來看,15-24歲青年的失業率為所有年齡層之首。在原有公私部門的就業市場逐漸縮小和競爭性日增的情況下,要增加青年的就業機會,第三部門就成為可能的發展領域。本研究以伊甸社會福利基金會作為個案研究的對象。研究方法採訪談及問卷調查的方式進行,並從雇主與受僱者的觀點,了解伊甸社會福利基金會的勞動需求面與勞動供給面,以探究第三部門青年就業的機會與挑戰。本研究共訪談了10位雇主,另獲16位雇主的書面回覆,占母體(母體為50人)52﹪;受僱青年方面,訪談了19位,加上書面填寫73位,合計回收問卷共有92份,回收率為61﹪(母體為150人)。主要發現

包括:1. 伊甸基金會在僱用青年時,偏好大專以上社工相關專業科系畢業、具有基礎電腦應用技能、有相關工作經驗,個人人格特質屬於抗壓性強、配合度高、積極外向及有服務熱忱的青年,其中服務對象為婦女與兒童的單位,尤其偏好女性。另外,因伊甸基金會屬於宗教性的機構,若為青年為基督徒或身心障礙者,且能勝任工作者則會優先錄取。在管理方式上,薪資可能會影響到伊甸基金會僱用青年的意願。2. 這些進入伊甸基金會工作的青年,選擇進入伊甸基金會的就業考量,除了符合個人的興趣外,是否學以致用、第三部門組織的知名度或規模、交通的方便性,都是考量的重點。受僱青年對於目前工作的評價(薪資、福利、工時、教育訓練)與自我成長亦多呈

現正面看法,但性別、年齡、留用意願、工作單位別等皆會影響青年對於工作的評價,可能造成青年在第三部門持續就業的挑戰。