伊 甸 基金會執行長的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦林頌恩,袁緒文,陳彥亘,蘇慶元,鄭邦彥,辛治寧,羅欣怡,趙欣怡,陳詩翰,廖福源,吳家琪寫的 當我們同在一起:博物館友善平權實踐心法 和麥可・葛林的 安倍晉三大戰略【安倍晉三的海洋民主國大聯盟,如何防堵中國崛起、鞏固自由開放的印太秩序!】(特別收錄「台灣如何回應」)都 可以從中找到所需的評價。

這兩本書分別來自藝術家 和八旗文化所出版 。

世新大學 公共關係暨廣告學研究所(含碩專班) 梁世武所指導 闕慧玲的 從 CORPS 模式分析非營利組織之經營管理-以盧勝彥佈施基金會為例 (2019),提出伊 甸 基金會執行長關鍵因素是什麼,來自於CORPS 模式、新冠肺炎、盧勝彥、非營利組織經營管理、善因行銷、網路社群媒體、慈濟、華光功德會。

而第二篇論文國立臺灣師範大學 社會教育學系 鄭勝分所指導 陳偉良的 社會企業行銷策略之研究 (2014),提出因為有 社會企業、行銷策略、行銷、社會企業行銷的重點而找出了 伊 甸 基金會執行長的解答。

當我們同在一起:博物館友善平權實踐心法

為了解決伊 甸 基金會執行長 的問題,作者林頌恩,袁緒文,陳彥亘,蘇慶元,鄭邦彥,辛治寧,羅欣怡,趙欣怡,陳詩翰,廖福源,吳家琪 這樣論述:

「何謂友善平權?」當我們提及博物館如何推動友善平權時,經常聯想到提供給身心障礙朋友們的各項服務。然而,本書從更寬廣的角度,以「多元文化與博物館」及「無障礙博物館」兩大主題,共十篇的主題論文,關懷各種處於弱勢與不利處境的朋友們所遭遇的歧視與不平等,包含:原住民社群、 新住民、矯正機關青少年,並關注多元性別議題及高齡課題;另外,除了邀請博物館分享如何藉由諮 詢身心障礙代表來貼近他們的需求,本書特別邀請聽障導覽員及社工人員,分享他們參與導覽與策展 的經歷,希望帶給讀者反思博物館友善平權實踐的不同角度與新視野。 商品特色 我國博物館界泰斗——黃光男教授,集藝術家、

教育家及博物館工作者於一身,曾任臺北市立美術館館長、國立歷史博物館館長及國立臺灣藝術大學校長,開創臺灣的博物館特展風潮並作育英才無數。為祝賀黃光男教授八十歲大壽,表達對教授深厚貢獻之敬意,由主編們邀請博物館領域的專家、學者,撰寫學術研究及個案實踐的精彩文章,並彙整成六個主題成冊出版,延續教授致力推廣藝術人文教育的理想與精神。

從 CORPS 模式分析非營利組織之經營管理-以盧勝彥佈施基金會為例

為了解決伊 甸 基金會執行長 的問題,作者闕慧玲 這樣論述:

秉持著取之於社會,回饋於社會的精神,盧勝彥佈施基金會打造友善的環境推動慈善公益活動,共同支持社會正能量從而形成善因循環。 本研究以宗教型非營利組織之盧勝彥佈施基金會為研究對象。 透過盧勝彥佈施基金會的四大志業 : 教育、國際醫療健康照護、蓮花獎學金、國際急難救助等慈善公益活動,本研究採用CORPS模式,深入分析盧勝彥佈施基金會之組織經營與管理。 經由27場法會的參與和八位基金會的高階主管及利害關係人的直接觀察及訪談,本研究提出數點與善因行銷相關的研究建議,冀有助基金會永續發展與形象提升之決策參考。 CORPS模式 : 就是 「結合人力資源 ( P )、財力資源與物力資源 (

R ),經由某一些有組織的活動 ( O ),創造某些有價值的服務 ( S ),以服務社 會中的某一些人( C )。」在這五者之上,還有一個決策核心 ( dicision core,簡稱 DC ),他是組織決策的主體,也是整體營運權責之所在。

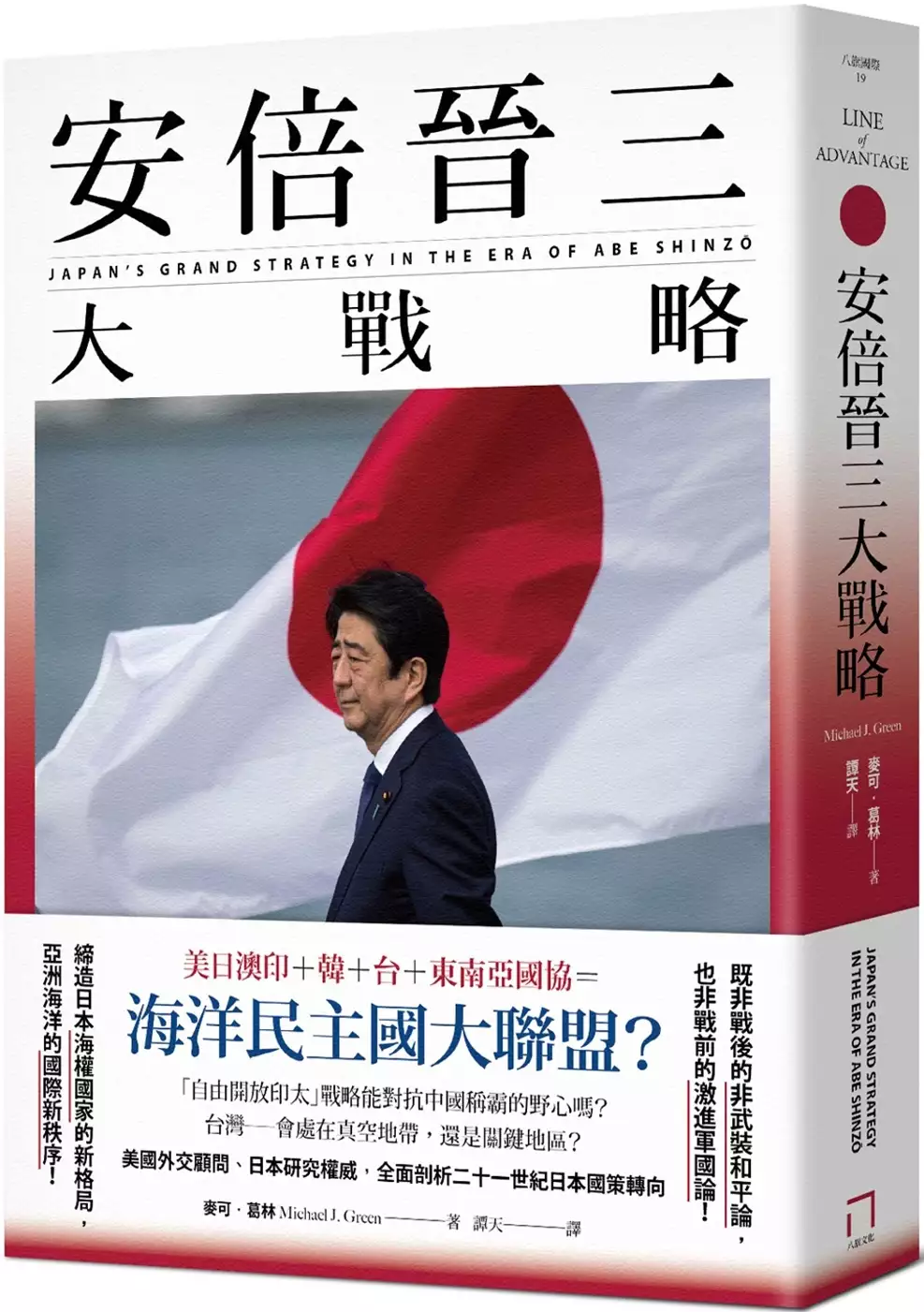

安倍晉三大戰略【安倍晉三的海洋民主國大聯盟,如何防堵中國崛起、鞏固自由開放的印太秩序!】(特別收錄「台灣如何回應」)

為了解決伊 甸 基金會執行長 的問題,作者麥可・葛林 這樣論述:

美日澳印+韓國+台灣+東南亞國協=海洋民主國的大聯盟 安倍晉三的海洋大戰略,如何防堵中國崛起、鞏固自由開放的印太秩序? 從「擁抱戰敗」,到擺脫「失落的二十年」 日本締造出海權國家的新格局 既非戰前的軍國主義論,也非戰後的被動和平論, 而力圖打造亞洲海洋的國際新秩序! 台灣處在何種角色?是真空地帶還是關鍵地區? 「台灣有事」等同於「日本有事」,也等同於「日美同盟有事」 台灣人不可不知的安倍晉三大戰略! 日本前首相安倍晉三,不只是戰後日本任期最長的首相,可能也是對日本及亞洲影響最深遠的當代政治家。他在第二次任職首相期間(2012-2020)設計和主導推動的日本大戰略,將日本的國家利益

防線從東亞大陸轉移至印度—太平洋,旨在帶領日本由傳統的陸權國家轉型為海權國家,堪稱是戰後日本的戰略大轉變,也是明治維新開國以來前所未有的大變革。 美國最權威的日本研究專家,麥可・葛林在本書深入探討由安倍晉三主導的日本戰略轉型及國家變革何以出現?原因是回應中國崛起後的擴張及稱霸野心。書展全面剖析安倍大戰略的本質、歷史淵源,以及對外關係方面涉及到的中國、美國、韓國、東南亞國協、印度、澳洲等印太重要國家。 葛林認為,安倍晉三時代奠定的日本大戰略,結束了戰後主流的被動依附美日安保同盟的吉田主義,重塑了日本及亞洲地區的地緣政治與國際格局,他深信,日本一旦成功,我們的世界會更加安全繁榮。

■日本的戰略轉型──從陸權到海權的國家變革 安倍大戰略的核心理念是什麼?要回答這個問題,得先從明治維新後的日本歷史說起。本書回顧歷史,認為自明治維新以來,日本雖有海權思想的萌芽,但整體戰略仍然以陸權思想為核心,將大陸國家(如清國、俄國)視為假想敵,因此明治戰略的建構者──山縣有朋便將日本的國家利益防線劃定在朝鮮半島。然而,透過陸權思想所建構的國家戰略很快地就成為了日本對外擴張的理由,更是二戰時期日本軍國主義的濫觴。 安倍大戰略與舊時的日本戰略最根本的區別,就是以海權取代陸權思想,將海洋確立為國家利益防線的根本所在。 安倍戰略的海權思想,主要來自戰後學者高坂正堯與岡崎久彥的「

現實主義海洋戰略」。透過此一思維,雖然日本仍然將大陸國家(中國、俄羅斯)視為假想敵,但不再採取過往的陸地競逐模式,而是更看重海洋防線的鞏固以及與國際盟邦的連結。因此,日本如何回應中國的挑戰,並重建與美國的盟友關係,便是安倍戰略在實踐中的最重要環節。 因此,為了實現日本的海洋戰略目標,安倍晉三推動各種外交行動,如第一次任期的「四方安全對話」及「自由與繁榮之弧」,第二次任期的「自由開放的印度─太平洋」,積極尋求具有共同民主價值觀的重要國家之合作。本書評價:「安倍晉三透過海洋作為戰略架構的做法已然生效:今天世人眼中的日本,不再是一個逃避戰敗歷史的國家,而是國際自由秩序的重要保護者。」 ■

安倍大戰略的核心──回應中國挑戰、強化美日關係 然而,安倍戰略的最重要環節,還是日本如何回應中國的挑戰,以及如何重建、昇級與美國的同盟關係。對此安倍戰略有著非常明確的目標,如本書所寫:「安倍晉三認為日本應該作為一個負責任的海洋國,不應該像中國一樣,在東亞進行陸權獨裁政體的霸權行為。而日本選擇海上路線,讓這個國家可以配合美國的亞洲防衛政策,扮演更重大的戰略角色。」 安倍戰略回應中國崛起的方式,並非軍事競爭,而是外交戰與經濟戰。本書指出,日本無法迴避與富裕的中國開展經濟合作,又要制衡中國稱霸的野心,而必須對兩國間的往來採取保護措施。因此,在安倍領導下的日本沒有設法將中國趕出區域合作,而

是推動多邊貿易與外交協議如《區域全面經濟夥伴協定》,訴求國際力量的合作來抑制中國的崛起。 另一方面,對日本來說最不可或缺的國際力量,就是美國的支持。安倍戰略最成功的一點,便是全面升級了日美同盟關係。在二戰結束後,身為戰敗國的日本全力拚經濟,但外交及國家安全長期依賴美國保護,而缺乏戰略主動性,這種狀態本書稱之為「吉田主義」(來自日本前首相吉田茂)。然而,安倍大戰略讓日本徹底告別了「吉田主義」的時代,展開與美國更加緊密且全面的合作。二〇一五年,日本與美國重新制定了《美日防衛合作指針》,日本主動承擔美國維護東亞自由秩序的任務,不再是美國的戰略附屬品。 同時面對中國的挑戰,日本也不再主張日

美中三邊關係,而是改以更加堅定的美日同盟立場來面對中國。本書對此評價說,「安倍大戰略最令人印象深刻之處,就是它成功影響了日本外交政策中最重要的單一變數──美國。」 ■台灣版獨家附錄──台灣對安倍大戰略的思考與回應 「台灣有事等同於日本有事,更是日美同盟有事」是安倍晉三發表於二〇二一年的宣言,更是安倍大戰略的最佳注解。安倍晉三不只明確表達美日同盟捍衛台灣安全的立場,更凸顯了維護台海和平不再只是美國的義務,也成為日本的國家利益所在。面對中國稱霸的野心,台灣及日本透過安倍大戰略的連結,已經形成新的命運共同體。然而問題在於,這一表述中的台灣依舊是被動的存在。 台灣政治的獨特性,始於這

座島嶼不斷被外力勢力殖民的歷史,以至於它無法出現基於自身的主體戰略,反而歷來扮演他者的戰略基地。當下的台灣一方面處在專制中國的直接軍事威脅下,一方面內部存在政治認同的巨大分歧。在這樣的背景下,台灣處在何種角色?是真空地帶還是關鍵地區?台灣應該如何思考安倍大戰略所帶來的東亞局勢轉變?又應該如何逐漸形成基於自己利益線的戰略思考?這是每個富有使命感的台灣人都要嚴肅思考的時代課題。 為此,本書特別增加台灣版附錄「台灣對安倍大戰略的思考與回應」,收錄賴怡忠、李世暉、郭育仁、矢板明夫四位學者及媒體人的文章,從台灣角度對安倍大戰略進行在地的回應及反思,以饗讀者。 名人推薦 【專文推薦:台灣學者

回應安倍大戰略】 .矢板明夫(產經新聞台北支局長) .李世暉(國立政治大學國際事務學院副教授、台灣日本研究院理事長) .郭育仁(國立中山大學中國與亞太區域研究所教授、當代日本研究學會會長、國策研究院執行長) .賴怡忠(兩岸交流遠景基金會執行長) (以上順序按姓氏筆畫排列) 好評推薦 有一段時間,美國在亞洲脫離了我們作為西方領導者的傳統職責。麥可・葛林周到而專業地記錄了安倍晉三進入那個空白的過程。這是本學術嚴謹並且深入觀察主要決策者互動的研究著作,將在未來成為亞洲主義者制定相關決策時的重要依據。——理查德.阿米塔吉(Richard L. Armitage),美國前副國

務卿及「阿米塔吉國際事務智庫」創辦人 這是對日本戰後最重要的政治領導人之一的戰略野心的詳細而深思熟慮的分析。它的優勢在於將安倍認定為日本最重要的外交政策思想家之一,並詳細說明了安倍如何利用外交政策機會,在一個日益挑戰其戰後戰略的世界中更好地定位日本。——席拉.史密斯(Sheila A. Smith),《重整日本:軍事力量的政治》作者 在這本非常重要的書中,麥可・葛林揭示日本前首相安倍晉三的政治和外交政策,如何成為日本對中國戰略的基本路線。葛林是一位經驗豐富的學者,他展示了對日本歷史、地緣政治和治國之道的強大知識和深刻洞察力,在文本中充斥著與美國和日本頂級決策者的許多私人及親密對話。

他將美日同盟設想為二十一世紀的英美同盟,披著約翰.麥克默里(John MacMurray)和喬治.凱南(George Kennan)的太平洋戰略的使命。——船橋洋一,《崩潰:福島核危機》作者

社會企業行銷策略之研究

為了解決伊 甸 基金會執行長 的問題,作者陳偉良 這樣論述:

「社會企業」一詞,在臺灣已出現許久,現今也開始出現相關政策,社會大眾也漸漸地認識與瞭解其大致的意涵。而在實際的運作上,為了達成「經濟」的效益,必須提高其提供的商品與服務的銷售,才能有足夠的資源,讓「社會使命」得以達成,以維持良善的營運;目前社會企業所採取的行銷策略與方式,大多是透過社會行銷或非營利組織行銷,來做出相關的規劃。不過,社會企業應需創造自身特有的行銷策略,更可以符合其組織理念使命,且能較適用於社會企業的本身的發展與文化,故引發本研究動機。本研究目的在於探討社會企業行銷策略的現況與發展,與其行銷策略之特性,以及曾面臨之困難與問題,並進一步提出改善策略和優化建議,可給予正在發展或未來欲

從事社會企業之組織作為參考。本研究採質性研究方法,且依照鄭勝分(2005)社會企業界定,分為「NPO商業化」與「企業NPO化」,並找尋相關案例,進行深度訪談,於後續分析出社會企業行銷策略之相關發展、特性、問題與困境。研究結果發現,社會企業可大致區分為兩種類型:「NPO型社會企業」與「公司型社會企業」,不同型態之社會企業對於行銷策略之發展與特性,使其存在著許多共通性與差異性,也會影響其策略之形成,且其面臨之問題與困難亦有些許的不同。而本研究在結論與建議部分,也提供相關可改善之策略與方式,以及可優化之建議,期待能提供社會企業的經營者能有行銷方面之助益,後續研究者也可以此作為方向,創造社會企業更完善

之行銷模式與規劃藍圖。