伊 甸 基金會 創辦人的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦麥可・葛林寫的 安倍晉三大戰略【安倍晉三的海洋民主國大聯盟,如何防堵中國崛起、鞏固自由開放的印太秩序!】(特別收錄「台灣如何回應」) 和讓·紀沃諾的 種樹的男人【暢銷心靈經典・木刻版畫珍藏版】(二版)都 可以從中找到所需的評價。

這兩本書分別來自八旗文化 和果力文化所出版 。

國立中正大學 台灣文化碩士在職專班 方慧臻所指導 簡肇廷的 社會企業成功關鍵因素研究—— 以合樸農學市集為例 (2018),提出伊 甸 基金會 創辦人關鍵因素是什麼,來自於社會企業、合樸農學市集、關鍵成功因素、社會認同、價值主張。

而第二篇論文國立雲林科技大學 創意生活設計系 商毓芳、謝子良所指導 李沅儒的 青年創業實踐社會關懷-以能盛興鐵工廠場為例 (2017),提出因為有 社會企業、公民社會、青年創業、公民參與、非營利組織商業化的重點而找出了 伊 甸 基金會 創辦人的解答。

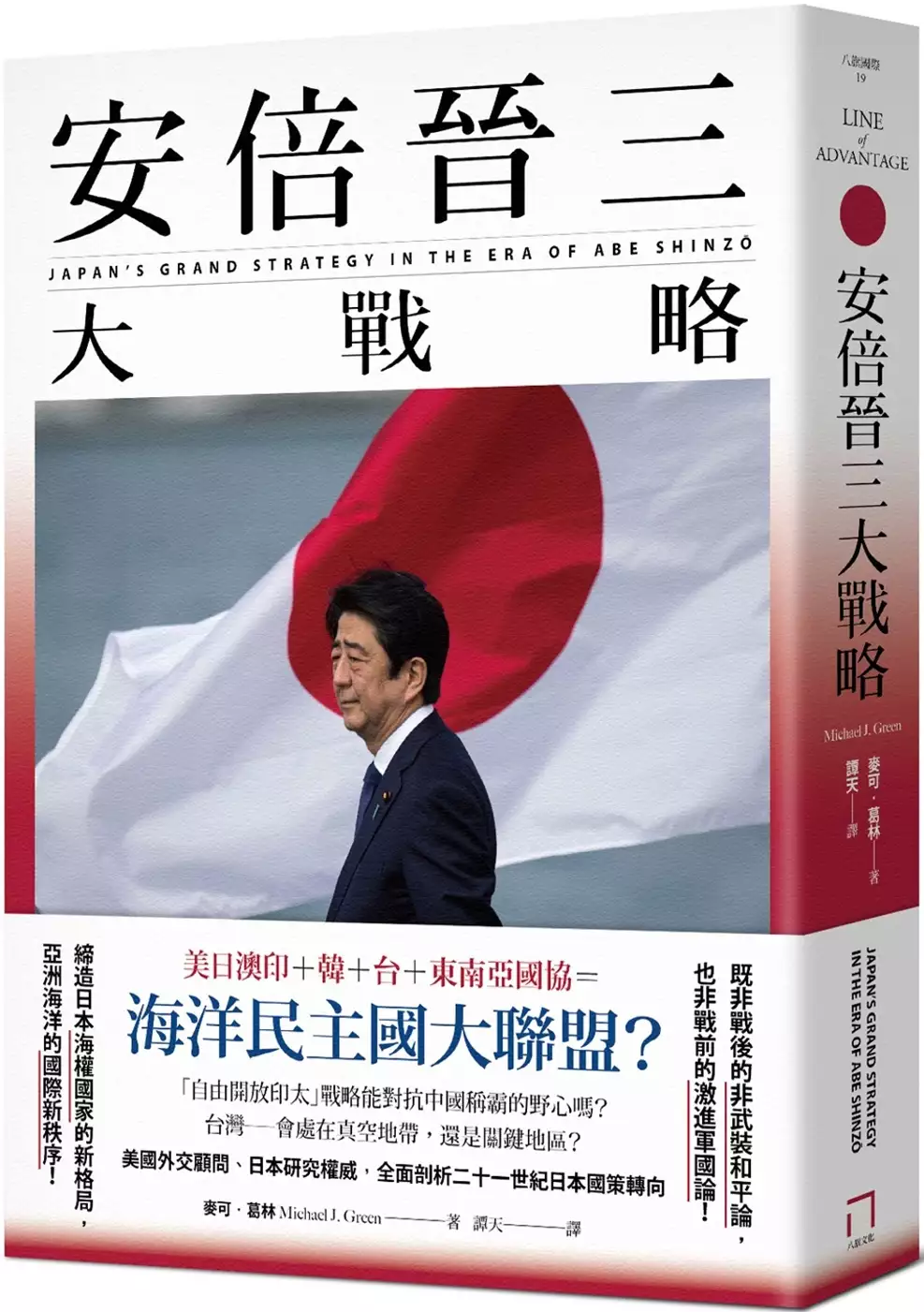

安倍晉三大戰略【安倍晉三的海洋民主國大聯盟,如何防堵中國崛起、鞏固自由開放的印太秩序!】(特別收錄「台灣如何回應」)

為了解決伊 甸 基金會 創辦人 的問題,作者麥可・葛林 這樣論述:

美日澳印+韓國+台灣+東南亞國協=海洋民主國的大聯盟 安倍晉三的海洋大戰略,如何防堵中國崛起、鞏固自由開放的印太秩序? 從「擁抱戰敗」,到擺脫「失落的二十年」 日本締造出海權國家的新格局 既非戰前的軍國主義論,也非戰後的被動和平論, 而力圖打造亞洲海洋的國際新秩序! 台灣處在何種角色?是真空地帶還是關鍵地區? 「台灣有事」等同於「日本有事」,也等同於「日美同盟有事」 台灣人不可不知的安倍晉三大戰略! 日本前首相安倍晉三,不只是戰後日本任期最長的首相,可能也是對日本及亞洲影響最深遠的當代政治家。他在第二次任職首相期間(2012-2020)設計和主導推動的日本大戰略,將日本的國家利益

防線從東亞大陸轉移至印度—太平洋,旨在帶領日本由傳統的陸權國家轉型為海權國家,堪稱是戰後日本的戰略大轉變,也是明治維新開國以來前所未有的大變革。 美國最權威的日本研究專家,麥可・葛林在本書深入探討由安倍晉三主導的日本戰略轉型及國家變革何以出現?原因是回應中國崛起後的擴張及稱霸野心。書展全面剖析安倍大戰略的本質、歷史淵源,以及對外關係方面涉及到的中國、美國、韓國、東南亞國協、印度、澳洲等印太重要國家。 葛林認為,安倍晉三時代奠定的日本大戰略,結束了戰後主流的被動依附美日安保同盟的吉田主義,重塑了日本及亞洲地區的地緣政治與國際格局,他深信,日本一旦成功,我們的世界會更加安全繁榮。

■日本的戰略轉型──從陸權到海權的國家變革 安倍大戰略的核心理念是什麼?要回答這個問題,得先從明治維新後的日本歷史說起。本書回顧歷史,認為自明治維新以來,日本雖有海權思想的萌芽,但整體戰略仍然以陸權思想為核心,將大陸國家(如清國、俄國)視為假想敵,因此明治戰略的建構者──山縣有朋便將日本的國家利益防線劃定在朝鮮半島。然而,透過陸權思想所建構的國家戰略很快地就成為了日本對外擴張的理由,更是二戰時期日本軍國主義的濫觴。 安倍大戰略與舊時的日本戰略最根本的區別,就是以海權取代陸權思想,將海洋確立為國家利益防線的根本所在。 安倍戰略的海權思想,主要來自戰後學者高坂正堯與岡崎久彥的「

現實主義海洋戰略」。透過此一思維,雖然日本仍然將大陸國家(中國、俄羅斯)視為假想敵,但不再採取過往的陸地競逐模式,而是更看重海洋防線的鞏固以及與國際盟邦的連結。因此,日本如何回應中國的挑戰,並重建與美國的盟友關係,便是安倍戰略在實踐中的最重要環節。 因此,為了實現日本的海洋戰略目標,安倍晉三推動各種外交行動,如第一次任期的「四方安全對話」及「自由與繁榮之弧」,第二次任期的「自由開放的印度─太平洋」,積極尋求具有共同民主價值觀的重要國家之合作。本書評價:「安倍晉三透過海洋作為戰略架構的做法已然生效:今天世人眼中的日本,不再是一個逃避戰敗歷史的國家,而是國際自由秩序的重要保護者。」 ■

安倍大戰略的核心──回應中國挑戰、強化美日關係 然而,安倍戰略的最重要環節,還是日本如何回應中國的挑戰,以及如何重建、昇級與美國的同盟關係。對此安倍戰略有著非常明確的目標,如本書所寫:「安倍晉三認為日本應該作為一個負責任的海洋國,不應該像中國一樣,在東亞進行陸權獨裁政體的霸權行為。而日本選擇海上路線,讓這個國家可以配合美國的亞洲防衛政策,扮演更重大的戰略角色。」 安倍戰略回應中國崛起的方式,並非軍事競爭,而是外交戰與經濟戰。本書指出,日本無法迴避與富裕的中國開展經濟合作,又要制衡中國稱霸的野心,而必須對兩國間的往來採取保護措施。因此,在安倍領導下的日本沒有設法將中國趕出區域合作,而

是推動多邊貿易與外交協議如《區域全面經濟夥伴協定》,訴求國際力量的合作來抑制中國的崛起。 另一方面,對日本來說最不可或缺的國際力量,就是美國的支持。安倍戰略最成功的一點,便是全面升級了日美同盟關係。在二戰結束後,身為戰敗國的日本全力拚經濟,但外交及國家安全長期依賴美國保護,而缺乏戰略主動性,這種狀態本書稱之為「吉田主義」(來自日本前首相吉田茂)。然而,安倍大戰略讓日本徹底告別了「吉田主義」的時代,展開與美國更加緊密且全面的合作。二〇一五年,日本與美國重新制定了《美日防衛合作指針》,日本主動承擔美國維護東亞自由秩序的任務,不再是美國的戰略附屬品。 同時面對中國的挑戰,日本也不再主張日

美中三邊關係,而是改以更加堅定的美日同盟立場來面對中國。本書對此評價說,「安倍大戰略最令人印象深刻之處,就是它成功影響了日本外交政策中最重要的單一變數──美國。」 ■台灣版獨家附錄──台灣對安倍大戰略的思考與回應 「台灣有事等同於日本有事,更是日美同盟有事」是安倍晉三發表於二〇二一年的宣言,更是安倍大戰略的最佳注解。安倍晉三不只明確表達美日同盟捍衛台灣安全的立場,更凸顯了維護台海和平不再只是美國的義務,也成為日本的國家利益所在。面對中國稱霸的野心,台灣及日本透過安倍大戰略的連結,已經形成新的命運共同體。然而問題在於,這一表述中的台灣依舊是被動的存在。 台灣政治的獨特性,始於這

座島嶼不斷被外力勢力殖民的歷史,以至於它無法出現基於自身的主體戰略,反而歷來扮演他者的戰略基地。當下的台灣一方面處在專制中國的直接軍事威脅下,一方面內部存在政治認同的巨大分歧。在這樣的背景下,台灣處在何種角色?是真空地帶還是關鍵地區?台灣應該如何思考安倍大戰略所帶來的東亞局勢轉變?又應該如何逐漸形成基於自己利益線的戰略思考?這是每個富有使命感的台灣人都要嚴肅思考的時代課題。 為此,本書特別增加台灣版附錄「台灣對安倍大戰略的思考與回應」,收錄賴怡忠、李世暉、郭育仁、矢板明夫四位學者及媒體人的文章,從台灣角度對安倍大戰略進行在地的回應及反思,以饗讀者。 名人推薦 【專文推薦:台灣學者

回應安倍大戰略】 .矢板明夫(產經新聞台北支局長) .李世暉(國立政治大學國際事務學院副教授、台灣日本研究院理事長) .郭育仁(國立中山大學中國與亞太區域研究所教授、當代日本研究學會會長、國策研究院執行長) .賴怡忠(兩岸交流遠景基金會執行長) (以上順序按姓氏筆畫排列) 好評推薦 有一段時間,美國在亞洲脫離了我們作為西方領導者的傳統職責。麥可・葛林周到而專業地記錄了安倍晉三進入那個空白的過程。這是本學術嚴謹並且深入觀察主要決策者互動的研究著作,將在未來成為亞洲主義者制定相關決策時的重要依據。——理查德.阿米塔吉(Richard L. Armitage),美國前副國

務卿及「阿米塔吉國際事務智庫」創辦人 這是對日本戰後最重要的政治領導人之一的戰略野心的詳細而深思熟慮的分析。它的優勢在於將安倍認定為日本最重要的外交政策思想家之一,並詳細說明了安倍如何利用外交政策機會,在一個日益挑戰其戰後戰略的世界中更好地定位日本。——席拉.史密斯(Sheila A. Smith),《重整日本:軍事力量的政治》作者 在這本非常重要的書中,麥可・葛林揭示日本前首相安倍晉三的政治和外交政策,如何成為日本對中國戰略的基本路線。葛林是一位經驗豐富的學者,他展示了對日本歷史、地緣政治和治國之道的強大知識和深刻洞察力,在文本中充斥著與美國和日本頂級決策者的許多私人及親密對話。

他將美日同盟設想為二十一世紀的英美同盟,披著約翰.麥克默里(John MacMurray)和喬治.凱南(George Kennan)的太平洋戰略的使命。——船橋洋一,《崩潰:福島核危機》作者

伊 甸 基金會 創辦人進入發燒排行的影片

更多新聞與互動請上:

公視新聞網 ( http://news.pts.org.tw )

PNN公視新聞議題中心 ( http://pnn.pts.org.tw/ )

PNN 粉絲專頁 ( http://www.facebook.com/pnnpts.fanpage )

PNN Youtube頻道 ( http://www.youtube.com/user/PNNPTS )

PNN Justin.tv頻道 ( http://zh-tw.justin.tv/pnnpts )

社會企業成功關鍵因素研究—— 以合樸農學市集為例

為了解決伊 甸 基金會 創辦人 的問題,作者簡肇廷 這樣論述:

社會企業的營運目的在於解決社會或環境的問題,不同於非營利組織依賴外部善款或政府資源的挹注,社會企業必須要有競爭能力的產品或服務,以求能有獲利,並永續經營。因此,社會企業如同一般的企業,如何建立良好的經營管理策略以及制度,以確保其產品或服務可以持續帶來穩定收入與市占率,一方面達成解決社會問題,同時也能持續經營,此為本研究目的。本研究討論以農學市集經營模式為主的合樸企業,觀察其經營策略以及營運要素如何安排,以強化內部,以及與農友、消費者之間的關係,並成功傳達創辦人的經營理念。本研究整理分析過去文獻資料,並考量現今台灣社會企業實際概況,進而探索社會企業概念為何,再深入探討個案經營模式的成功關鍵因素

。經過深度訪談後得知,合樸徹底將其所堅持的社會理念落實在經營管理策略之中,藉以維繫良好的顧客品質,以及保持顧客忠誠度。此外,合樸鎖定之銷售對象,認同其經營理念,並投入合樸設計的各種合作機制,是其持續購買並成為該品牌忠實客戶的主要原因。關鍵字:社會企業、合樸農學市集、關鍵成功因素、社會認同、價值主張

種樹的男人【暢銷心靈經典・木刻版畫珍藏版】(二版)

為了解決伊 甸 基金會 創辦人 的問題,作者讓·紀沃諾 這樣論述:

一位隱士般獨居的牧羊人 以一人之力,在荒枯的法國南部山區 種下了十萬顆橡實 這個種樹的男人 並不在意他的行動會帶來什麼結果 只是一心一意執行他的任務 花樹鳥蜂翩飛,水泉再度淙淙 ——森林,再次回來了 一棵樹,可以是鳥兒、蜜蜂、蝴蝶的棲息之地, 一片森林,可以孕育生生不息的物種、涵養珍貴水源, 我們與樹的關係,就是我們看待人類與土地、自然、萬物的方式。 1954年,法國自然文學大師、農民詩人讓·紀沃諾(Jean Giono) 寫成《種樹的男人》一書, 描寫一位牧羊人,以持續一生的種樹行為復育了整片森林。 半個多世紀以來,故事口耳相傳,成了

神聖的地方傳奇, 不斷有讀者在感動之餘,捧書前往朝聖。 《種樹的男人》以質樸、動人的故事,陳述人與自然和諧共處的理想, 本書被奉為自然文學的經典,也有如一則優美的寓言, 啟發國際間種樹、護樹、森林復育等綠色行動, 也持續為不同世代的讀者,帶來心靈的滋潤與療癒。 本書特色 ★本書被譽為自然文學經典、吸引無數讀者捧讀朝聖,知名法文譯者邱瑞鑾翻譯 ★收錄17幅國際知名畫家Michael McCurdy珍貴木刻版畫原作 ★榮獲台灣「好書大家讀」「中小學生優良課外讀物」奬項,為親子師生最佳自然讀本 ★輯錄〔愛樹小字典〕,完整吸收與森林相關的生態知識和種樹行

動 ★特別製作〔傾聽樹的聲音〕紙上讀書會,為親子師生、社區護樹、生態保育團體提供可結合自然與生命教育的綠色學習單 名人推薦 吳 晟 詩人、作家 朱慧芳 作家、綠色公益推動者 陳藹玲 富邦文教基金會執行董事 萬格麗‧瑪薩伊(Wangari Maathai) 諾貝爾和平獎得主、綠帶運動創辦人 好評推薦 「和《種樹的男人》書中主角一樣,我們找到種子、將它們種入土裡。至今,我們發起的『綠帶運動』已經在肯亞、非洲陸續種下了三千萬棵樹,它和本書都傳遞了一個重要的訊息:你不需要任何正式授權就能帶來改變,每個人都能為母親地球盡一份力量。 這是一個啟發我們愛

護自然、無悔付出的動人故事,正是今日人類社會最需要重視的價值。本書也展現出,只要我們開始關心自己身處的環境、動手綠化枯荒之地,便會有美好的事發生。」 ──諾貝爾和平獎得主、綠帶運動創辦人 萬格麗‧瑪薩伊(Wangari Maathai) 「如果大家都能發自內心愛樹、護樹、種樹、顧樹,有了這普遍的情感,即使只種兩棵樹,好好照顧,三十年後就可以像我家的樟樹一樣,成為子孫的大樹。」——詩人、作家吳晟 「經典會隨著歷史的進程,不斷被打磨發亮而且發光。經典再現跟『種樹』很像,再多也不嫌太多,再久也不顯得過時,而且,也都會隨著時光增長越值得被人珍惜。環境混亂、氣候異常時種樹就對了,人心浮

躁、社會紛擾時就讓我們閱讀《種樹的男人》吧。」——作家、綠色公益推動者朱慧芳

青年創業實踐社會關懷-以能盛興鐵工廠場為例

為了解決伊 甸 基金會 創辦人 的問題,作者李沅儒 這樣論述:

二十一世紀,全球化發展的浪潮下,許多貧困落後的國家在數十年間發展蓬勃,許多人搭上經濟發展順風車迅速脫貧,然而,資本主義式的經濟的發展,也拉大了社會間的貧富差距,中產階級在社會中慢慢消失,取而代之的是富者越富貧著越貧的M型化社會,而M型社會貧窮極端中,充滿著許多被稱為崩世代、新貧階級、青貧階級的年輕人。當一般年輕人一窩蜂的追求自我的小確幸,台灣卻有一群年輕人憑著一股服務熱忱,在社區蹲點創業,用行動實現另一種走向社會、積極介入公共議題的風貌,在地方激起了一波漣漪。本研究先就相關領域的文獻進行分析,建構出社會企業八個特質,作為判定社會企業之標準。之後運用個案研究法,針對研究個案進行訪談法及參與式觀

察,並將試圖建構能盛興的行動者網絡,全盤了解能盛興的創辦者背景、運作機制。本研究發現,能盛興充分具備社會企業特質,其創業者具有:(1)社會運動經驗與反資本主義傾向;(2)具有藝術背景愛與和平的嬉皮精神。能盛興為:(1)家與合作社混合團體;(2)多種社會企業營運模式的混合體;(3)非典型交易模式;(4)用低技術門檻的勞務工作支持公益理想;(5)藝術作為手段;(6)非主流生涯者的搖籃。社運青年為了實踐公益理想與逃離資本體制的束縛而創業,創業者應當有個體悟:工作不可能兼顧絕對的自由,青年在創業前應當認知到這一點,再考慮是否要創業。另外,青年創業除了以助人為目的,讓組織運作完善以達成賺錢目的,亦是該企

業必須達成的目標,為了達成這樣的目標,創業前應當擬定縝密的財務規劃與擬定企業營運管理計畫。