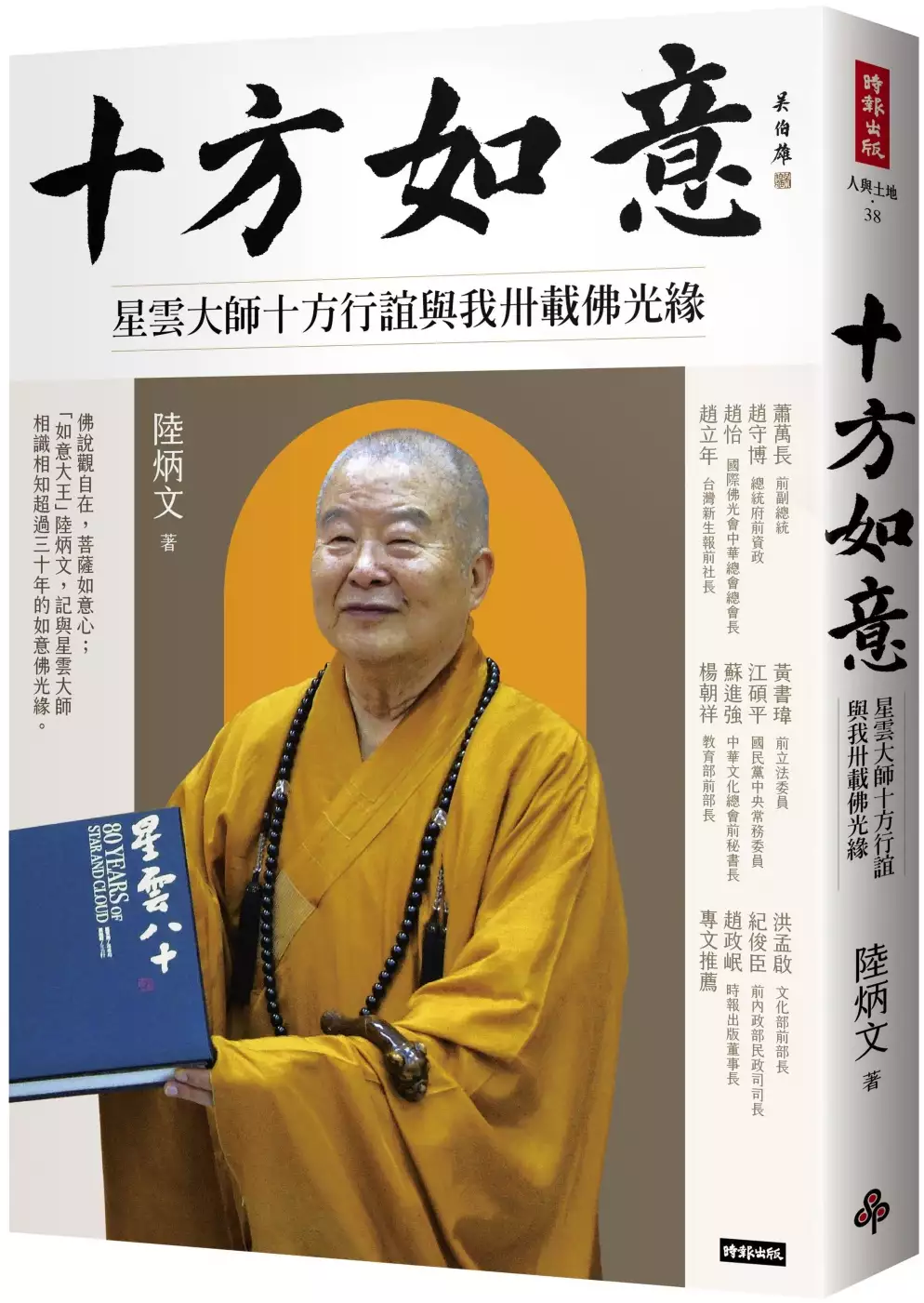

佛光山寶塔寺的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦陸炳文寫的 十方如意:星雲大師十方行誼與我卅載佛光緣 和李明書的 達摩祖師:漢傳禪宗初祖都 可以從中找到所需的評價。

另外網站佛光山寶塔寺- LINE熱點也說明:【LINE熱點】佛光山寶塔寺, 宗教景點, 地址: 桃園市大溪區美華里美和路261號。全台必吃美食、熱門景點推薦、美食外送、優惠折扣、線上預約掛號、叫車、點燈, ...

這兩本書分別來自時報出版 和經典雜誌出版社所出版 。

法鼓文理學院 佛教學系 陳清香所指導 釋天佑 (陳秋華)的 佛教造像背光之研究─以五世紀前漢譯佛典為主 (2021),提出佛光山寶塔寺關鍵因素是什麼,來自於背光、三十二相、造像、毫相光、焰肩佛、犍陀羅。

而第二篇論文南華大學 宗教學研究所 李芝瑩所指導 蘇鈺惠(釋能超)的 《妙法蓮華經.觀世音菩薩普門品》網路圖文改編研究 (2021),提出因為有 普門品、網路圖文、改編、漫畫、繪本的重點而找出了 佛光山寶塔寺的解答。

最後網站姚瑞中專文:龍穴處必有廟宇,宮廟旺多見巨神 - 風傳媒則補充:許多墓園、寶塔也多建有西方極樂世界教主阿彌陀佛、觀音聖像以及福德正神鎮墓,如台中市太平區龍巖寶山陵園、桃園市大溪區佛光山寶塔寺、新北市五股區 ...

十方如意:星雲大師十方行誼與我卅載佛光緣

為了解決佛光山寶塔寺 的問題,作者陸炳文 這樣論述:

半百文章一月成,炳公椽筆喜盈盈。至尊九五星雲壽,卅載連緣歲鑰情。 法外修身於己利,人間正道大家行。十方如意弘吾佛,滿意十分憐眾生。 ──全球粥會世界總會副總會長、江蘇鹽城粥會會長董峰詩人,作七言律詩,為祝賀本書出版、迎接佛光山星雲大師九秩晉五華誕、暨駐錫台灣弘法七十載雙慶,特賦詩以賀。 佛說觀自在,菩薩如意心,無障礙觀自在蓮華如意,與大菩薩無量眾俱稱心。有很多人或許在文章中,讀到星雲大師名字的由來,就是大師菩薩如意心,欣賞天地間星雲團,在時間和空間上的無限、廣闊、自在如意。星雲不諱言,所謂「星雲團」,比銀河系更大的一個單位,是故取名「星雲」,正是希望自己,與久遠的

過去,有如意般關係。 星雲大師對作者陸炳文有知遇之恩,可謂亦友亦師亦父,恩重如山,先相中邀去宜蘭籌建高校,此即百萬人興辦佛光大學,雖未果卻種下良好佛因緣;再來協力求迎請佛陀舍利,巡安全台並找地建紀念館,獲授隨身菩提子佛珠手鍊;三合辦千禧如意環球特展,親歷澳洲美西開展佛光緣,從此由沒有關係變有關係,實則成為忘年交情逾父子。 曾被媒體譽為「台灣公關教父」的陸炳文,記錄了他與大師相識相知超過三十年的如意緣與相處,五十二篇與星雲大師的故事,談佛法、談萬物、談情;談佛光山、談粥會、談哲學,無所不談,讓讀者了解星雲大師的所思所想、為人處世,並對佛學、哲學,以及各種生活哲理更能多加領會,進入

星雲大師的內心世界。 名人推薦 前副總統 蕭萬長 總統府前資政 趙守博 國際佛光會中華總會總會長 趙怡 台灣新生報前社長 趙立年 前立法委員 黃書瑋 國民黨中央常務委員 江碩平 中華文化總會前祕書長 蘇進強 教育部前部長 楊朝祥 文化部前部長 洪孟啟 前內政部民政司司長 紀俊臣 時報出版董事長 趙政岷

佛教造像背光之研究─以五世紀前漢譯佛典為主

為了解決佛光山寶塔寺 的問題,作者釋天佑 (陳秋華) 這樣論述:

本文佛教造像背光之研究,以五世紀前漢譯佛典為主,以經典文獻之考據、解讀與分析為主軸,佛像背光圖像題材為輔,探尋其意涵與源流,呈現出古來繪師於「佛光相」內容所傳達之深意。研究進路如下:(1)歷史背景角度等文獻考據(2)背光相定義、意涵(3)以造像背光之主題、樣貌、題材等為線索,考據其相關譯典之源流與脈絡。首先,敘述印度佛教藝術造像起源,從佛塔到人間像佛像演變的過程、原因、影響、發展及造像依據;彙整三十二相譯典文獻,梳理其相異處與修證方法。進一步釐清放光相之特徵、意涵、種類、目的、光色,及「常光」與「放光」之間的差別與放光處等探討,循著問題脈絡,分析解讀,藉由考據佛典文獻,一一論述,掌握其全貌。

本文以五世紀前佛教造像遺品中雕塑式的佛像背光為範疇,從背光的形制、樣式、題材等方面研究。先以五世紀前之印度造像,探討犍陀羅與秣菟羅佛像背光的形制與特徵,並分別考證四天王奉缽、梵天帝釋二脇侍與觀音彌勒菩薩二脇侍等群像組合,以及三道寶梯、三十三天為母說法等題材,著眼於佛像背光樣貌與經文考證之關係,以釐清其發展脈絡與特色。再者,論述後期犍陀羅「焰肩佛」造像背光之特色。關於「過去七佛」的法身思想,闡明六波羅蜜意涵及其漢譯佛典源流。並以漢譯經典文獻為本,考據燄肩佛名稱的由來,及其淵源與流變。最後,梳理分析舍衛國神變、降伏毒龍度三迦葉、燃燈佛為儒童菩薩授記等背光主題,並追溯其漢譯佛典文獻之源。此外,考據五

世紀前中國佛像背光與特徵,以五胡十六國時期造像背光特色,考據世尊頭現高肉髻相、肩上火焰紋飾四道色光之意涵與沙門脇侍弟子之流變。接著,以北魏太和元年銅鎏金釋迦牟尼佛坐像的背光為例,分析「多寶佛」與「七佛」法身觀思想之關聯。論證法華「二佛並坐」思想的糅合轉化,及釋尊降生四龍吐水浴佛之漢譯佛典源流與演變脈絡及其依據。並且探討背光樣貌與當時的時代背景之間的關聯,更進一步釐清、闡釋佛像背光的特色、承襲風格與深層意涵,冀望從經典文獻中發掘出前人所未發現的史料,並且證明經典文獻與造像兩者間密切的相互關係,冀為佛教造像背光之研究提供確鑿可信的參考資料。

達摩祖師:漢傳禪宗初祖

為了解決佛光山寶塔寺 的問題,作者李明書 這樣論述:

印心為法器,承繼佛陀禪宗法脈;辯破偏執六宗,聲名馳五印。 遠渡重洋,歷三載而至漢土;尋個「不受惑」之人,以傳禪法。 付衣傳法,一花開五葉,綻放漢傳禪宗千年之燦爛! 本書揉合達摩祖師的生平事蹟與禪法思想,傳記可讀性高,亦富含思想義理,讓讀者得以親近達摩的平實面目,也能了解中國禪宗史的初期發展與思想。 達摩為中國禪宗之開創者,被尊稱為達摩祖師、「東土第一代祖師」,並與寶誌禪師、傅大士合稱「梁代三大士」。 由印度經海路來到中國廣州。因與南朝梁武帝話不投機,「一葦渡江」,轉投北魏少室山的少林寺面壁閉關。民間認為,除了傳來禪宗,達摩祖師還是少林武術瑰寶《易筋經》、《洗髓經》、

少林七十二絕技的創造者,產生許多傳說。達摩祖師為華人所熟知,是中國佛教史的傳奇,有著難解的神祕色彩,對於祖師的刻畫不僅不一致,在相關的記載中,甚至有著奇蹟似的神力,例如極長的壽命、瞬間移動、一葦渡江、乃至於死後仍住世等。這些歷來的描述,旨在刻畫達摩的神聖形象;隨著撰述作者的想像與預期的效果,於是產生了形象豐富且神祕的禪宗祖師。 雖然如此,若要為中國禪宗思想溯源的話,了解達摩的思想,仍是一個重要起點。 有別於坊間對於達摩祖師的書寫,或側重其神通和傳說,或偏重禪學研究或禪宗史、佛教史的論書;本書則試圖將祖師生平事蹟與禪法思想進行揉合,在增加傳記可讀性的同時,亦不偏廢思想義理的解讀;同時

將達摩進入中土後,南北朝佛教發展的歷史進行介紹,希望對於讀者的閱讀能有所助益。 對於後人而言,有關禪宗祖師的歷史記憶源頭並不是最重要的東西,蘊藏其中不斷獲得詮釋和再詮釋的、散發永恆光輝的佛學智慧和精進求道的大無畏精神,才具有超越時空的普世價值。──白照傑(上海社會科學院哲學研究所研究員) 少年精進學佛,不戀尊貴王位, 印心為法器,承繼佛陀禪宗法脈; 辯破偏執六宗,聲名馳五印。 遠渡重洋,歷三載而至漢土; 尋個「不受惑」之人,以傳禪法。 廓然無聖,點化梁皇之我慢; 一葦渡江,棲止嵩山少林寺。 九年面壁,慧可斷臂求安心; 付衣傳法,一花開五葉, 綻放

漢傳禪宗千年之燦爛!

《妙法蓮華經.觀世音菩薩普門品》網路圖文改編研究

為了解決佛光山寶塔寺 的問題,作者蘇鈺惠(釋能超) 這樣論述:

〈普門品〉是觀世音菩薩於娑婆世界教化利益眾生的經典,隨著觀音信仰的普及,中國佛教藝術的開展,出現了以〈普門品〉為題材的觀音變相,涵蓋石窟壁畫、插畫繪本、絹畫、雕塑等不同媒材。在時代的演變及科技的進步知下,當今更重視圖像的傳達、創作,如圖像、影音等,這些是弘傳佛教經典的重要媒介與方式,在網絡便捷的21世紀,當代〈普門品〉變相在台灣、日本也出現了當代的圖文改編,為佛教藝術帶來演變與新意。 本研究第二章爬梳〈普門品〉變相的起源,從印度流傳至中國的發展、傳播媒材、類型、人物形象、特色,提供〈普門品〉變相發展的前理解與背景知識。〈普門品〉流傳至今,當代變相發展則有漫畫、影音、繪本,本研究主要探討

網路圖文,又以第三章探討《觀世因果》漫畫改編〈普門品〉之特色,從劇情、圖像、分格三個面向切入,劇情方面運用敘事學,探討故事主題思想、情節表現;圖像分析則運用圖像學及符號學,分析單元頁設計、角色造型以及漫符的運用,分格則探討其分鏡構成、格與格之間的轉換,從中得出漫畫的通俗性,貼近當代人的閱讀模式,讓讀者容易契入〈普門品〉的思想。第四章《観音経意訳絵本/かんのんきょう》繪本作品,從版面設計、內容分析及視覺設計特色三方面切入,運用圖像學、符號學、改編理論,探討圖與文之間的關係、分析文字與圖畫的敘事方法、創作者與作品的連結,為了因應時代潮流變化,繪本變相趨向精緻化且原創性強。 本研究透由當代〈普門品

〉的變相改編分析,目的旨在探討傳統與現代間變相的差異及特色,了解當代符合大眾審美的佛教藝術,以讓人懂的語言、藝術形式,為大眾所接受,當今更透過網路將〈普門品〉當代變相,無遠弗屆的傳播出去,實為佛教經典流傳的重要方式,進而接引人們趣入佛道,使人們開始重視傳播媒介對佛教經典傳播的重要性。

佛光山寶塔寺的網路口碑排行榜

-

#1.佛光山寶塔寺 - YouTube

@user-rf7nl6oh1p. @user-rf7nl6oh1p 678 subscribers 1 video. Subscribe. 佛光山寶塔寺網站. Home. Videos. Live. Playlists. Community. Channels. 於 www.youtube.com -

#2.寶塔寺電話

定和尚佛學講… 上網查詢:佛光山寶塔寺. 住持/主管. 2023-02-01. 恆春租屋資訊; E-mail; 地圖; ☆除夕當天開放為上午8:00 ~ 12:00; 寶覺寺開放時間 ... 於 333417253.schneerosenrallye.at -

#3.佛光山寶塔寺- LINE熱點

【LINE熱點】佛光山寶塔寺, 宗教景點, 地址: 桃園市大溪區美華里美和路261號。全台必吃美食、熱門景點推薦、美食外送、優惠折扣、線上預約掛號、叫車、點燈, ... 於 spot.line.me -

#4.姚瑞中專文:龍穴處必有廟宇,宮廟旺多見巨神 - 風傳媒

許多墓園、寶塔也多建有西方極樂世界教主阿彌陀佛、觀音聖像以及福德正神鎮墓,如台中市太平區龍巖寶山陵園、桃園市大溪區佛光山寶塔寺、新北市五股區 ... 於 www.storm.mg -

#5.佛光山寶塔寺 - 文化資源地理資訊系統

佛光山寶塔寺. 在地圖上檢視. 寺廟資料表; 寺廟附表. 基本資料. 資料來源: 政府官方資料. 座標定位方式: 住址轉址定位. 地址: 桃園縣大溪鎮茄苳坑5號. 於 crgis.rchss.sinica.edu.tw -

#6.寶塔寺-合法靈骨塔,寶塔,神主牌位,祖先牌位,祖墳撿骨,風水墓地

佛光山寶塔寺 主張,寶塔寺的本殿、地藏殿於民國86年4月間就已存在,國有財產局長達14年期間均無異議,且本殿、地藏殿供奉許多無子孫奉祠的無主亡靈, ... 於 www.bautar.com -

#7.武漢肺炎》列入案908足跡鳳飛飛長眠地佛光山寶塔寺關閉 ...

位於大溪區美華里的佛光山寶塔寺,所在位置為海山煤礦的礦區、作業場,地處景色人的大溪第一高山金面山下,山頂帶有雲煙繚繞,「鳥嘴含煙」號稱「大溪八景」之一,是被金面 ... 於 news.ltn.com.tw -

#8.標籤: 佛光山寶塔寺 - 愛伯特吃喝玩樂全記錄

這次欣賞的「和平茶花園」就位於鳳飛飛長眠的佛光山寶塔寺(和平禪寺)旁邊而已,這裡的茶花琳瑯滿目,愛伯特拍攝到的茶花品種有許多種類,依照茶花 ... 於 www.alberthsieh.com -

#9.列確診足跡怎麼辦?佛光山寶塔寺、永福金寶塔這樣做

中央流行疫情指揮中心31日公布案908疫調足跡,位於桃園大溪的佛光山寶塔寺、永福金寶塔雙雙被點名,前者目前暫停開放,恢復時間仍待內部討論, ... 於 www.chinatimes.com -

#10.佛光山寶塔寺- 最新職缺徵才簡介|518熊班

佛光山寶塔寺 簡介:「佛光山寶塔寺」位於大溪鎮美華里,現今寺址早年是海山煤礦的礦區、作業場。本寺地處景色怡人的金面山下,寺前有草嶺溪環抱,並鄰近頭寮、慈湖及知名 ... 於 www.518.com.tw -

#11.週年追思~大溪佛光山寶塔寺 - ღ*天天天晴

週年追思~大溪佛光山寶塔寺 ... 這兒原本叫作 和平寺 ... 因為我是獨自前往,再加上公車班次的限制我很早就抵達了寶塔寺,在未進大廳時見一位白衣的女士不知所措的在 ... 於 higuysiamamy.pixnet.net -

#12.廬山蓮宗寶鑑 疏文斷句 - Google 圖書結果

五年四月五日,至五臺縣,遙見寺南有數道光,六日達佛光寺,一如鉢中所見,略無差脫。 ... 寺之方圓,可二十里,一百餘院,院院皆有寶塔,黃金為地,華臺玉樹充滿其中。 於 books.google.com.tw -

#13.佛光山寶塔寺、永福金寶塔列確診足跡消毒、休息時間曝光

中央流行疫情指揮中心31日公布案908疫調足跡,位於桃園大溪的佛光山寶塔寺、永福金寶塔雙雙被點名,前者目前暫停開放,恢復時間仍待內部討論, ... 於 www.ctwant.com -

#14.佛光山大溪寶塔寺 - Facebook

佛光 山大溪寶塔寺 · Page · Buddhist Temple · 大溪區美華里七鄰261號, Taoyüan, Taiwan · +886 3 387 4166 · web.fgs.org.tw/index.php?ihome=d50402 · Opening Soon · Rating · ... 於 m.facebook.com -

#15.佛光山寶塔寺- 廟宇通 - 台灣好廟網

廟宇名稱: 佛光山寶塔寺. 主祀神祇: 釋迦牟尼佛. 宗教類型: 佛教. 組織方式: 執事會. 註:部份圖片及資料來源至官網或維基百科,如有不正確或禁用請不吝告知 通知 ... 於 www.temple01.com -

#16.蓮宗十三祖傳略 - Google 圖書結果

師聞已,即具威儀,尋光發處,東北行五十里,得一山。山下有潤,潤北有一石門, ... 皆有寶塔莊嚴,黃金為地,華臺玉樹,充滿其中。師入寺,至講堂,見文殊在西, ... 六日抵佛光寺, 於 books.google.com.tw -

#17.《佛光山寶塔寺》/ 桃園大溪- 形象廣告 - YouTube

《 佛光山寶塔寺 》/ 桃園大溪道場介紹:「 佛光山寶塔寺 」位於大溪鎮美華里,現今寺址早年為海山煤礦的礦區、作業場。地處景色怡人的大溪第一高山金面 ... 於 www.youtube.com -

#18.佛光山寶塔寺電話號碼03-388-8768, 03-387-4166 - 桃園市佛教

於桃園市佛教的佛光山寶塔寺電話號碼:03-388-8768, 03-387-4166,地址:335 桃園市大溪區美華里7鄰5號之2,傳真:03-388-0353,分類:社會服務、宗教及宗教用品、佛教. 於 poi.zhupiter.com -

#19.鹿港天后宮- 维基百科,自由的百科全书

鹿港天后宮,又稱鹿港媽祖宮、鹿港湄洲媽,前身為鹿港天妃廟,是臺灣彰化縣鹿港鎮的信仰中心,是 ... 高雄玫瑰聖母聖殿主教座堂; 高雄佛光山寺‧佛陀紀念館; 高雄一貫道神威天台山 ... 於 zh.wikipedia.org -

#20.案908到過佛光山寶塔寺寺方消毒關山門7天 - Yahoo奇摩新聞

佛光山寶塔寺 今(31)日宣布,為嚴格實施自我管理,位於大溪的寶塔寺將關閉山門,進行七天消毒。 中央防疫指揮中心今日公布新冠病毒案九○八足跡, ... 於 tw.tech.yahoo.com -

#21.佛光山寶塔寺佛學講座 - 人間福報

佛光山寶塔寺 佛學講座. 日期:11月11日(六)晚上19:00~21:00 地點:桃園龍潭生生圓大宴會廳地址:桃園市龍潭區大昌路一段169號洽詢電話:03-387-4166. 前一篇文章. 於 www.merit-times.com -

#22.粵語西遊記 - 第 126 頁 - Google 圖書結果

原來呢個國家係西域嘅祭賽國,以前因為金光寺供奉有佛寶舍利,所以寶塔長年有祥雲彩霞拱照, ... 國王懷疑和尚偷咗佛寶,令國家無咗佛光嘅庇佑,於是就將佢哋鎖着。 於 books.google.com.tw -

#23.佛光山寶塔寺 - 台灣寺廟網

寺廟名稱:佛光山寶塔寺寺廟地址:桃園市龍潭區五福街中山村57號寺廟電話:03-4800333 負責人:黃泰裕寺廟教別:佛教主祀神祇:釋迦牟尼佛組織型態:執事會寺廟建別: ... 於 www.twgod.com -

#24.鳳飛飛長眠處佛光山寶塔寺被控占用國有地一審判決須拆除還地

臺灣殯葬資訊網- 鳳飛飛病逝選擇長眠桃園大溪佛光山寶塔寺,但據媒體報導,該寶塔寺部分土地屬國有財產局所有,經國有財產局提出告訴,一審判決該寺須拆屋還地,但寶塔 ... 於 www.funeralinformation.com.tw -

#25.大溪佛光山寶塔寺(和平萬壽寶塔) - 桃園 - 納骨塔資訊網

如有誤刊或內容變更,歡迎業界來函! 大溪-佛光山寶塔寺 ... 於 www.30x30.com.tw -

#26.Way: 佛光山寶塔寺(840541432)

Version #1. 更新部分道路,新增建築「蛋寶生技不老村」,殯葬用地「和平禪寺」、「佛光山寶塔寺」。 Edited over 2 years ago by jim123100; Changeset #89917372 ... 於 www.openstreetmap.org -

#27.快新聞/桃園+9例20處足跡出爐含家樂福經國店、佛光山寶塔寺

桃園今日新增9例本土COVID-19確診,包括大潭電廠相關6例與獨立個案3例。市府公布多名確診者的綜合足跡,包括家樂福經國店、佛光山寶塔寺、桃園區殯葬 ... 於 www.ftvnews.com.tw -

#28.圖檔預覽

圖檔預覽. 鄭市長:感謝佛光山寶塔寺及宏善寺協助,讓聯合奠祭儀式順利完成. 鄭市長:感謝佛光山寶塔寺及宏善寺協助,讓聯合. 於 news.tycg.gov.tw -

#29.鳳飛飛去世2週年鳳迷到寶塔寺悼念- 飛常想念 - Udn 部落格

鳳飛飛去世2週年鳳迷到寶塔寺悼念[2014年01月03日14:06 台灣蘋果日報 報即時新聞] 已故知名歌星鳳飛飛今日適逢去世2週年,鳳飛飛骨灰安置的大溪佛光山 ... 於 blog.udn.com -

#30.佛光山寶塔寺 - Foursquare

See 3 photos from 26 visitors to 佛光山寶塔寺. 於 foursquare.com -

#31.寶塔寺 - 中華人間佛教聯合總會

佛光山寶塔寺 為正信佛教道場,三寶殿供奉釋迦牟尼佛、藥師佛、阿彌陀佛,地藏殿供奉地藏王菩薩。 本寺秉持星雲大師「寺院學校化」的理念,為大溪及龍潭、復興地區信眾提供 ... 於 uaohbc.org -

#32.寶塔寺 - 佛光山

本網站之圖文內容,及影音資訊等,均屬佛光山寺所有,請勿任意複製、下載、轉載、連結等。 ◎洽詢Contact 寶塔寺: 地址Addr.:335桃園市大溪區美華里7鄰美和路261號 ... 於 www.fgs.org.tw -

#33.五百菩薩走江湖: A Pilgrimage to the Wellsprings of Chan: Exploring ...

居中者為毘盧遮那佛像,連同佛光屏高十八公尺,重二十噸;兩側分別為文殊菩薩與普賢菩薩像,各重十五噸。(西禪寺住持趙雄法師贈送墨寶) 此外還有五百羅漢堂,庭院中有座二十 ... 於 books.google.com.tw -

#34.FGS大溪寶塔寺澄清不會建火葬場 - 人間通訊社

【記者心律大溪報導】 對於近日有媒體未經查證面報導大溪佛光山是否將於大溪鎮美華里設置「火葬場」一事,引起信眾關心詢問,大溪佛光山寶塔寺住持心照法師澄清說「絕 ... 於 www.lnanews.com -

#35.2023佛光山元宵節燦爛花燈+500架無人機燈光秀+絢麗煙火 ...

佛光山 元宵花燈會1/22展開囉! ... 靈山勝境的菩提樹換新裝,樹梢張燈結綵,暖白水管燈勾勒出蒼勁枝幹,重重寶塔遨遊其間,夢幻空靈,再現靈山勝會。 於 miemie.tw -

#36.快訊/案908到過「大溪老街、佛光山寶塔寺」!桃市府急派員 ...

稍早指揮中心也公布案908足跡,25日曾到過九份老街、阿妹茶樓,26日曾到佛光山寶塔寺、永福金寶塔、大溪老街等。對此,桃園市府也立即派員前往進行 ... 於 www.ettoday.net -

#37.錦州 - Google 圖書結果

佛光山 星雲法師,非常重視北普陀寺與臺灣佛教的交流。 ... 過去,廣濟寺塔上有烏鴉群聚,黃昏時有「寶塔昏鴉」的景色,近來則是燕子在塔上築巢,春夏時分有無數隻燕子在廣濟 ... 於 books.google.com.tw -

#38.佛光山寶塔寺- 話題列表第1頁 - 健康2.0 - TVBS

與佛光山寶塔寺相關資訊:指揮中心公布908足跡九份、佛光山、大溪老街都去過,PTT,dcard. 於 health.tvbs.com.tw -

#39.桃園-大溪佛光山寶塔寺 - hocom.tw

桃園-大溪佛光山寶塔寺. 仙鄉生命禮儀. 新北市中和區中正路701號; 0987 388 870; [email protected]. 好友分享. Copyright ©2023. All Rights Reserved. 於 hocom.tw -

#40.聖塔佛光:七寶阿育王塔 - 每日頭條

法門寺(Famen Temple),又名「真身寶塔」,位於位於炎帝故里、青銅器之鄉——寶雞市,2004年被聯合國教科文組織評為「世界第九大奇蹟」,[1] 全國重點文物 ... 於 kknews.cc -

#41.佛光山寶塔寺

扁桃腺發炎抗生素; 2022/03/252022年4月~6月行事曆; 佛光山, Kaohsiung, Taiwan; 2022/06/202022年暑期課輔班; 2020/04/17 posted; 阅读更多. 佛光山大溪寶塔寺. 於 660901518.vivicita.nl -

#42.佛光山寶塔寺牌位價格的推薦與評價,FACEBOOK、MOBILE01

佛光 山寺位於大樹區北端,由星雲法師於民國56年帶領弟子披荊斬棘一磚一瓦所建,佔地五十餘公頃,與2011年新建的佛陀紀念館綿延於高屏溪右岸,大大小小的佛殿依山勢 ... 於 poi.mediatagtw.com -

#43.大溪佛光山寶塔寺價位知識摘要 - 全台寺廟百科

全台寺廟百科,大溪佛光山寶塔寺價位知識摘要】免費登錄台灣地區的公司資料,工商指南,市場推廣, ... 的人,包括葬儀社、佛光山、福報、所有給予祝福的親友, ... 於 temple.imobile01.com -

#44.人生終點站,大溪佛光山寶塔寺 - 民權時報

桃園縣大溪慈湖是两將靈寢的宝地。離此不遠的山裡,正是佛光山寶塔寺的福地,有寺院,有靈骨塔,有供民眾置放往生者牌位以及供奉保佑往生者的地藏王 ... 於 www.crtnews.com.tw -

#45.鳳飛飛佛光山桃園大溪寶塔寺 - 隨意窩

... 佛光山桃園大溪寶塔寺 ?未分類資料夾. 今天和明天晚上10點在台視有鳳姐回顧專輯,18日(星期六)下午3點在中視也有回顧專輯! 今晚三立11點永遠的鳳飛飛. 於 blog.xuite.net