優良電影劇本講座的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦梁良寫的 梁良影評50年精選集(下):外語片 和蘇珊.維爾德的 自信心建立繪本套組 (2書+30張信心遊戲卡)都 可以從中找到所需的評價。

另外網站電影劇本結構析論 - 第 207 頁 - Google 圖書結果也說明:擔任新聞局「優良電影劇本徵選」評審委員召集人。擔任公共電視「人生劇展」評審委員 ... 赴西安擔任「西部電影集團」電影編劇特別講座。擔任「高雄電影節」評審委員。

這兩本書分別來自新銳文創 和親子天下所出版 。

銘傳大學 新媒體暨傳播管理學系碩士在職專班 張舒斐所指導 陳麗惠的 小眾電影的創意管理分析:以台灣的類型電影為例 (2021),提出優良電影劇本講座關鍵因素是什麼,來自於小眾電影、類型電影、製片制、創意管理、網路聲量。

而第二篇論文國立臺北教育大學 語文與創作學系語文教學碩士班 廖卓成所指導 林思瀅的 李光福議題小說研究 (2020),提出因為有 李光福、教育議題、品德教育、生命教育、家庭教育、多元文化教育的重點而找出了 優良電影劇本講座的解答。

最後網站優良劇本獎x金穗獎特別放映講座紀錄】《無法辯護》:從劇本 ...則補充:在司法院協助下,《無法辯護》破天荒獲得士林地方法院首肯,得以於法庭內實景拍攝,使得電影場景更有真實感。劇中飾演被告的潘親御曾在十年前楊雅喆的《囧 ...

梁良影評50年精選集(下):外語片

為了解決優良電影劇本講座 的問題,作者梁良 這樣論述:

談及影評人生涯的開端,梁良回到了1972年2月,當他的第一篇電影文章在香港的《中國學生週報》電影版上刊登。由此起算,至今半個世紀,他持續看電影、寫電影,觀影紀錄早已超過一萬部,陸續出版的電影相關著作達二十多本,而曾經發表的長短影評更累積有兩、三千篇。在影評人生涯屆滿五十年的2022年,梁良整理、精選歷年的影評原稿,首度出版純粹「就片論片」的影評集《梁良影評50年精選》上下二冊。 下冊收錄的是「外語片」影評,以影片類型為依據,分為「名導的足跡:二十位名導演作品短評」、「從愛情到親情:男男女女的所有情事」、「我們是這樣長大的:校園與成長電影」、「載歌載舞:音樂電影與歌舞片」、「令人

腦洞大開:懸疑、謀殺、推理片」、「歷史是這樣寫成的:戰爭片與政治電影」、「真假人生:紀錄片與動畫片」、「奇思妙想:奇怪題材與另類敘述」、「市場是他們的:賣座大片巡禮」九輯,挑出多元化、多角度的代表性作品,繪製梁良半世紀以來探索的「好電影世界地圖」,供影癡朋友們按圖索驥。 本書特色 ★突破電影製作地域、時代,以精選影評帶領讀者遊歷世界! ★資深影評人持續50年的影評寫作,從文字中窺見影評人觀點和評論風格的演進! 各界推薦人 王曉祥(金馬獎前主席、《影響》雜誌創辦人) 史蒂夫(《史蒂夫愛電影》粉絲團作者) 吳思遠(華語影壇知名監製、導演) 李祐寧(臺灣知名導

演) 黃國兆(香港知名影評人) 蔡國榮(臺灣知名影評人) 彌勒熊(臺灣知名影評人) (依姓氏筆畫排列) ──齊聲讚譽

小眾電影的創意管理分析:以台灣的類型電影為例

為了解決優良電影劇本講座 的問題,作者陳麗惠 這樣論述:

自從2008年電影「海角七號」之後,台灣電影產業漸漸走過低谷,近幾年的電影市場更是出現多元的類型與題材,不僅與觀眾產生了共鳴,更帶動整體國片票房的回升。從根本上來說,最大的變化就是臺灣電影從創意到在製作方面,逐漸地從上世紀的「導演制」轉向目前類似美國好萊塢的「製片人制」。台灣電影產業猶如手工業無法量產,其癥結在於執行「導演制」。目前「導演制」在國內仍占有一定比重,並以低成本,劇情片及社會題材的「小眾電影」為主。畢竟「類型電影」在百年電影發展史中,已具備明確的市場機制與獲利軌跡,好萊塢製片人的創意管理模式不但為美國電影產業帶來全球市場,更有穩健的指導方針,值得國內電影創作者參考。本研究從好萊塢

電影製片人與創意管理模式出發,藉由《紅衣小女孩》、《角頭》、《粽邪》三部成功的類型電影為例,以文獻資料分析及深入訪談方式,探討台灣現行電影產業從非主流電影的「導演制」走向類型電影「製片人制」現況。研究發現,非主流的小眾電影雖不完全迎合商業機制,但仍需藉由類型電影的製片人創意管理方式,管控影片品質與網路行銷、刺激消費者購票意願、創造票房成績及降低投資風險。希望本研究能帶給電影產業一個不同角度的分析視野。

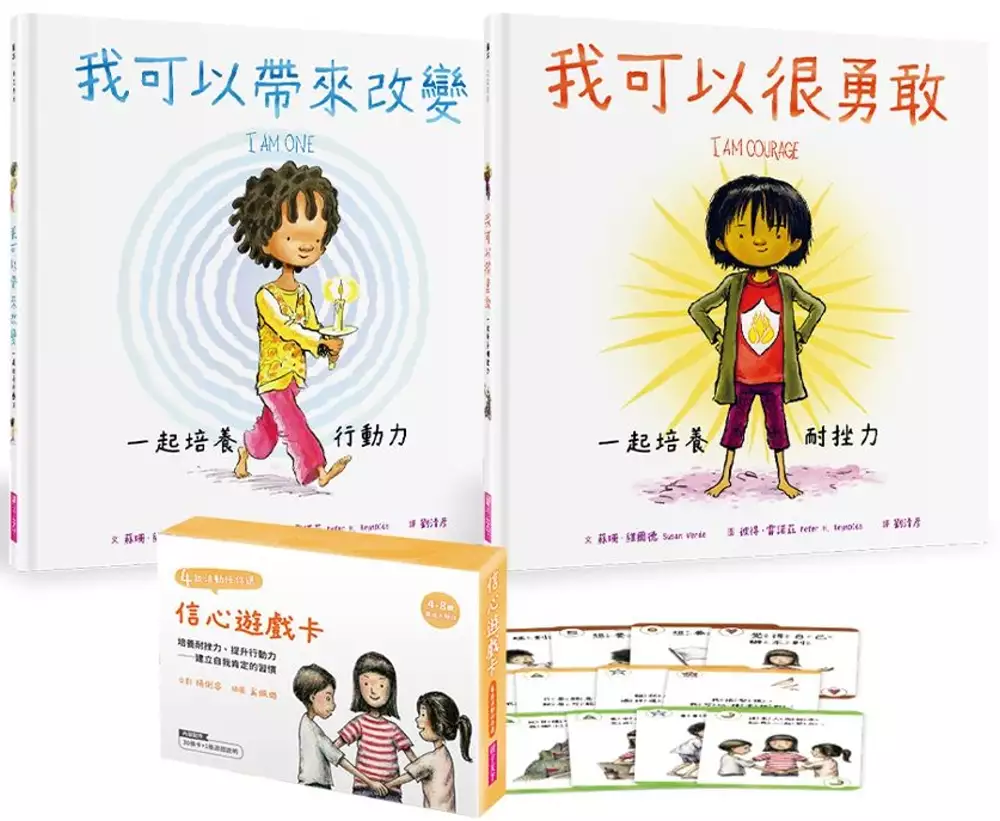

自信心建立繪本套組 (2書+30張信心遊戲卡)

為了解決優良電影劇本講座 的問題,作者蘇珊.維爾德 這樣論述:

榮獲亞馬遜書店五顆星★★★★★好評推薦 陪伴孩子克服內在的惶恐不安, 進而增強自信心、提升心理韌性, 養成「自我肯定」的正向習慣。 內含建立信心的肢體練習和呼吸冥想技巧+獨家設計30張《信心遊戲卡》 《我可以帶來改變:一起培養行動力》 一座花園始於一顆種子,一段旋律始於一個音符, 所有美好的事物都是始於一件小事, 可以始於我,也可以始於你。 我們都可以做出改變,我們都可以是行動者。 《我可以帶來改變》以淺顯的圖像,直白易懂的語言, 鼓勵孩子邁向改變的第一步,讓世界成為一個更美好、更團結、更平和的地方。

《我可以很勇敢:一起培養耐挫力》 當我面對未知的事物,而感到恐懼,想要放棄時, 我可以集中精神,專注在自己的內心, 我相信自己的能力。 即便跌倒,我也能再爬起來, 並告訴自己:「我可以,我做得到!」 《我可以很勇敢》以淺顯的圖像,直白易懂的語言, 引導孩子覺察、調節並轉化不安的情緒, 進而提升自信心及耐挫力,具備面對未來挑戰的勇氣。 套組特色 ★由暢銷繪本插畫家彼得.雷諾茲聯手國際知名童書作者蘇珊.維爾德,以直白易懂的文圖,將內在情緒具像化、圖像化、動作化,讓孩子從閱讀中體驗

「自我覺察」。一旦孩子能察覺和辨認出自己的焦慮源頭,便能和情緒拉開距離,讓思緒得以專注在當下,進而面對挑戰、化解危機。 ★書中文句反覆出現的每一個「我」,不僅能在唸讀過程中讓孩童自然而然地「對號入座」,同時也是一種不斷持續內省的提醒,讓孩童能更深入剖析、了解自己。這讓孩子在建構完整的自我概念後,能再逐步定位自己與群體的關係,進而明白自己在世界中的獨特角色與存在意義。 ★《我可以帶來改變》《我可以很勇敢》兩書組成「自信心建立繪本套組」,搭配由臺灣芯福里情緒教育推廣協會創辦人楊俐容獨家設計之30張「信心遊戲卡」,共可進行四款親子活動。透過三種不同類型的卡片,交互遊戲

:釐清挑戰類型的「挑戰卡」、建立自我激勵內在語言的「加油卡」與提供多種解決問題方式的「行動卡」。透過此牌卡活動,讓孩童能學習在日常生活中實踐碰到困難不退縮、遇到失敗不氣餒的自我肯定能力。 名人推薦 暖心推薦(依姓名筆畫排列) 王意中 臨床心理師 李崇建 親子作家 何翩翩 牧村親子共學教室負責人 周育如 清華大學幼教系副教授 陳志恆 諮商心理師、暢銷作家 陳品皓 臨床心理師 張鑑如 臺師大人類發展與家庭學系教授 蔡佳璇 臨床心理師、哇賽心理學執行編輯 好評推薦

暖心推薦 「美好的事物,很是細微的,藏在生活之中。點點滴滴,等待我們懷抱著意志力,開始行動,帶來良善的蝴蝶效應。」——王意中(臨床心理師) 「『一』雖然很小,只要開始就可以變成無窮大;恐懼雖然很可怕,只要選擇「相信自己」就會出現無窮的勇氣。」——何翩翩(牧村親子共學教室負責人) 「人的夢想可以很大,但行動總是始於當下;小小的嘗試,往往帶來大大的改變。當展開冒險時,難免有恐懼及挫敗,只要回到內在,溫柔地對自己信心喊話,依然可以繼續前進!」——陳志恆(諮商心理師、暢銷作家) 「《我可以帶來改變》有時候我們會覺得自己好渺小

,目標遙不可及,卻忘了凡事都是從『1』開始。覺察想要做出改變的動機,嘗試邁開第1個小步,你將成為行動者,並走在屬於自己的道路上。 《我可以很勇敢》面對未知和挑戰,難免感到畏懼,接納自己可以有這樣的情緒,同時也相信自己做得到。抱持這樣的態度繼續前行,就是一種勇敢。」——蔡佳璇(臨床心理師、哇賽心理學執行編輯)

李光福議題小說研究

為了解決優良電影劇本講座 的問題,作者林思瀅 這樣論述:

本研究目的主要是在十二年國教新課綱的框架下,分別針對品德教育、生命教育、家庭教育以及多元文化教育議題的學習目標,探討李光福議題小說中的教化設計是否與之相符。其次,瞭解其高產量與文學品質之間的相關性。第三,分析小說中的人物、懸疑、衝突、伏筆以及敘事觀點,以瞭解這些元素的文學表現是否切合作品主題以及議題教育的精神。 本研究共分為六章,第一章緒論說明研究動機與研究目的。第二章分析品德教育類小說,首先肯定作者推廣品德教育的初衷,接著揭露作品的缺失在於小說常使用負向人物來警示讀者不可取的行為,期望大家要培養良好品德,恐怕效果不彰。第三章生命教育類小說首節提及作品不避諱討論死亡,有助於生命

教育的推展,其後則分析作品中的疑點。第四章家庭教育類小說少部分可取的設計放在第一節說明,接著說明人物與情節欠說服力而難以突顯家庭教育價值的缺失。第五章多元文化教育類小說首先肯定李光福推廣多元文化與展現人道關懷的動機,但小說強調新住民遭受歧視的困境與臺灣人不友善的態度,並未鋪陳其受壓迫的關鍵原因,缺乏識力。 本研究結果發現,李光福在各類議題教育的表現上偶有優點,卻有高比例的缺點。有些作品的訓誡不符當代社會價值觀,卻仍被作者採用。有些人物、情節、敘事觀點的安排與主題衝突或悖離,致使內容出現矛盾。有些則是人物、情節、敘事觀點本身出現缺失等,以上情形不僅影響作品的藝術性與合理性,也可能造成讀者錯

誤的認知,而這些缺失對於以議題教育為目標的小說而言不容忽視。 綜觀各議題小說,作品雖立意良好,但不少設計有待商榷,高速創作卻品質粗糙。教師和家長選書時不應只考量作家的名氣、出版社的宣傳或作品標榜的教育議題,更應斟酌細節,避免誤導兒童讀者。

優良電影劇本講座的網路口碑排行榜

-

#1.世界電影雜誌: 2007年五月號 461期 - 第 174 頁 - Google 圖書結果

今年入圍第 29 屆金穗獎的作品共 33 部,將於 5 月 20 日假台北縣民廣場 Steel 與優良劇本獎共同舉辦頒獎典禮,分別頒發「最佳劇情影片」、「最佳劇情 DV 」、「最佳 ... 於 books.google.com.tw -

#2.【活動報報】103年度徵選優良電影劇本系列講座 - 生活萬花筒

活動介紹講題:【電影創作的三次死亡】談劇本到銀幕的過程時間:1/30(五) 19:30-21:00地點:金車文藝中心台北館講者:李中X蔡宗翰主持人:《放映 ... 於 w85011.pixnet.net -

#3.電影劇本結構析論 - 第 207 頁 - Google 圖書結果

擔任新聞局「優良電影劇本徵選」評審委員召集人。擔任公共電視「人生劇展」評審委員 ... 赴西安擔任「西部電影集團」電影編劇特別講座。擔任「高雄電影節」評審委員。 於 books.google.com.tw -

#4.優良劇本獎x金穗獎特別放映講座紀錄】《無法辯護》:從劇本 ...

在司法院協助下,《無法辯護》破天荒獲得士林地方法院首肯,得以於法庭內實景拍攝,使得電影場景更有真實感。劇中飾演被告的潘親御曾在十年前楊雅喆的《囧 ... 於 www.funscreen.com.tw -

#5.總獎金540 萬!第43 屆金穗獎與優良電影劇本即日起開始報名

金馬創投會議將集結更多產業資源,除了為優良電影劇本入選案舉辦講座及工作坊之外,更將把劇本媒合會與金馬創投入選企劃案會議一同舉辦;金穗獎最佳 ... 於 news.agentm.tw -

#6.2019第四十二屆「優良電影劇本」徵選 - 點子秀

除此之外,劇本獎自103年度始辦理媒合會,並自104年度辦理提案培訓工作坊,以提升媒合效益;106年度更擴大目標群眾,舉辦開放一般民眾參加之編劇系列講座;而本屆(108年度) ... 於 news.idea-show.com -

#7.「103年度徵選優良電影劇本」名單出爐 - 開眼電影

去年金馬獎最佳原著劇本得主《行動代號孫中山》,及近日已拍攝完畢即將於暑期上映的《青田街一號》,皆為優良電影劇本獎得主。 本年度共有386件劇本參加徵 ... 於 app2.atmovies.com.tw -

#8.優良電影劇本獎

第44屆優良電影劇本得獎名單公布蕭瑋萱〈夜鷹〉勇奪首獎. 「優良電影劇本」首度推出演員表演與劇本創作之主題講座. 第45屆優良電影劇本/ 金穗獎徵件開始. 於 ghsa.org.tw -

#9.優良電影劇本公布入圍名單38作品角逐總獎金454萬獎項

對於有興趣從事編劇的人,主辦單位也規劃了4場講座,針對如何將正確法律概念搓揉進影視作品,產生化學戲劇效應,田野調查與訪談技巧,議題電影包裝,以及 ... 於 www.ydn.com.tw -

#10.神明在看 - 维基百科

《神明在看》(英語:Contained),是一部於2022年推出的臺灣科幻懸疑電影短片,以長鏡頭的方式 ... 參考資料编辑. ^ 金穗獎/優良電影劇本. ... 金穗獎/優良電影劇本. 於 zh.wikipedia.org -

#11.99學年度第二學期卓越教學計畫「編劇龍」系列講座又來囉 ...

本回講座邀請到資深影評人、優良電影劇本評委張昌彥老師主講「對白本撰寫技巧」, 歡迎對電影劇本撰寫有興趣的同學參加! 於 www.shu.edu.tw -

#12.影后、金獎導演齊聚金穗獎沙龍「優良電影劇本」首推演員與 ...

「優良電影劇本」也利用金穗影展期間舉辦多場編劇相關講座,講師群首度出現金獎演員,要用表演者的角度來談談劇本,精彩可期。 於 tw.news.yahoo.com -

#13.深学习实调研抓落实-江南都市报-大江网(中国江西网)

... 学习(扩大)会,邀请有关专家作“中央苏区与苏区精神”专题讲座,带领大家重温中央苏区革命斗争光辉历史,继承和发扬老一辈革命家的优良传统和作风。 於 jndsb.jxnews.com.cn -

#14.《厕拍在线播放》资源列表-卢旺达剧

或者通过各种搜索引擎搜索相关的网址,就能够方便快捷地找到自己喜欢的电影。 ... 而在选择日韩手机视频免费视频网站的时候,我们要尽可能地选择品质优良,安全可靠 ... 於 worths.com.cn -

#15.【2023 優良電影劇本】演員做為創作者:給新銳編劇們的業界 ...

2023 年優良電影劇本講座,邀請《回家路上》金鐘影帝莊凱勛和《我的靈魂是愛做的》金馬獎最佳女配角張詩盈,兩位業界經驗豐富的演員對談,並由台北 ... 於 funscreen.tfai.org.tw -

#16.優良電影劇本獎入圍名單出爐歷年參賽數最多 - 花蓮旅遊情報站

影視聽中心表示,讓競賽作品與影視產業接軌,是近年優良電影劇本努力的目標,除了提供獲獎者實質的獎金補助外,也規劃講座、工作坊、媒合會等活動。 影視聽中心指出,目前 ... 於 xn--zfvo64cuqdrtcqtw.tw -

#17.2023優良電影劇本講座

基於增進編劇從業人員影視產業視角之立意,本屆優良電影劇本籌辦主題多元的講座,由產業內不同職務的優秀工作者之觀點,分享在編劇、劇本相關工作 ... 於 ghsa.org.tw -

#18.優良電影劇本| 最新消息 - 2023 金穗獎/優良電影劇本

「優良電影劇本」首度推出演員表演與劇本創作之主題講座 · 第45屆金穗獎與優良電影劇本即日起開始報名 · 第44屆優良電影劇本得獎名單公布蕭瑋萱〈夜鷹〉勇奪首獎 · 第44屆優良 ... 於 ghsa.org.tw -

#19.公告金穗獎及優良電影劇本獎於2021年12月27日起開始報名

金穗獎及優良電影劇本獎於2021年12月27日起開始報名第44屆徵選優良電影劇本徵件須知與第44屆獎勵優良影像創作金穗獎徵件須知下載網址: ... 於 www.gcd.pccu.edu.tw -

#20.EP18【優良電影劇本講座(1):夢想與現實間:編劇業界生存 ...

Listen to this episode from 【金馬隨聲聽】TGHFF Podcast on Spotify. 金馬隨聲聽不只分享各類電影與影展故事,接下來,我們也將陸續節錄分享四場超精采的優良電影 ... 於 open.spotify.com -

#21.優良電影劇本講座

基於培育優秀編劇人才的宗旨,本屆優良電影劇本規劃內容豐富的講座,希望協助編劇們增加在創作開發、實務操作及法律知識各方面的認識,詳細活動訊息與 ... 於 ghsa.org.tw -

#22.2023新北市學生影像新星獎【編劇x攝影】實務講座

新北市政府文化局為從事影像創作的學子們準備了系列活動,6月11日將於府中15舉辦「編劇X攝影實務講座」,邀請曾獲文化部優良電影劇本首獎的王莉雯與入圍金馬獎最佳攝影 ... 於 www.culture.ntpc.gov.tw -

#23.105年度徵選優良電影劇本入圍名單出爐

本年度有超過360件劇本參加徵選,也同樣邀請了電影圈不同領域的專業人士,跨足編導、製片、影評、發行商等產業,組成9人評選委員團隊,在歷時4個月匿名 ... 於 mpfroc.org -

#24.金馬提升編劇實戰力開辦提案工作坊及劇本媒合會| 娛樂 - 中央社

金馬影展的第43屆優良電影劇本今天公布規劃的提案工作坊、劇本媒合會, ... 金馬影展也對有志精進技能的編劇規劃4場講座,邀請「第三佈局塵沙惑」導演 ... 於 www.cna.com.tw -

#25.第44屆優良電影劇本|講座直擊 - Instagram

63 likes, 0 comments - 金穗獎/優良電影劇本獎(@gha.tw) on Instagram: "【#第44屆優良電影劇本|講座直擊】 ◐ 好文本≠好劇本:文字與影 ..." 於 www.instagram.com -

#26.周邊活動報名 - 2023 金穗獎/優良電影劇本

「優良電影劇本」自民國65年開始舉辦徵件活動,是國內歷史悠久、成效卓著的劇本競賽。為鼓勵更多人投入劇本創作,總獎金至109年度提高至454萬元,吸引來自各行各業的 ... 於 ghsa.org.tw -

#27.【榮譽榜】恭喜本所師生入圍109優良電影劇本第 ... - 清華台文所

恭喜本所師生吳姿儀、何妍萱、曠佳信、安哲毅、王惠珍的創作《初戀》入圍109優良電影劇本第43屆優良電影劇本! 資料來源網站. 瀏覽數:410. 於 tl.site.nthu.edu.tw -

#28.107年度優良電影劇本入圍名單出爐角逐總獎金400萬元

除此之外,今年3月為一般民眾策劃【電影的藍圖系列講座】,邀請導演/編劇田開良、鏡週刊總編輯兼總經理董成瑜、律師黃秀蘭等三位黃金陣容講師,分別自劇本 ... 於 mol.mcu.edu.tw -

#29.優良電影劇本徵選37件入圍| 中華日報

國家電影中心表示,讓競賽作品與影視產業接軌,是近年優良電影劇本努力的目標,除了提供獲獎者實質的獎金補助外,也規劃講座、工作坊、媒合會等活動。 於 www.cdns.com.tw -

#30.金穗獎2023|優良電影劇本|演員表演x劇本創作主題講座

立即查看台北最新工作坊活動資訊— 金穗獎2023|優良電影劇本|演員表演x劇本創作主題講座|華山文創. 利用金穗影展期間舉辦多場編劇相關講座,講師群首度出現金獎演員 ... 於 www.klook.com -

#31.新銳編劇教你寫! - 優良劇本獎分享系列講座|Accupass 活動通

又是優良劇本獎的季節!每年9月由文化部主辦的《優良電影劇本獎》是業界公認的編劇入行門檻,我們去年邀請入圍得獎的編劇新秀們進行5場講座分享,獲得250位學員的熱烈 ... 於 www.accupass.com -

#32.敦煌書局

‧2023閱讀書單 ‧2022閱讀書單 ‧2021閱讀書單. 在家追劇看電影 ... 新聞局優良讀物選書. 【New新品搶先看】. ‧幼兒/ 兒童 · ‧青少年/ 成人. 於 www.cavesbooks.com.tw -

#33.偷偷鲁阿V成人网站免费国产

造成这种现象的原因有很多,例如:日本的色情文化历史悠久,同时日本电影的质量和创意均具较高的水平。所以,在国外,这类影片不仅引起了观众 ... 生命安全讲座观后感. 於 www.gdlangteng.cn -

#34.賀!視傳系朱賢哲老師「戰地殺人」劇本榮獲優良電影劇本獎首獎

原行政院新聞局所創辦的優良電影劇本徵. ... 工作坊,以提升媒合效益;106年度更擴大目標群眾,舉辦開放一般民眾參加之編劇系列講座;而本屆(108年度) ... 於 vcd.mcut.edu.tw -

#35.優良電影劇本獎:「說故事的人」的年度盛會 - 關鍵評論網

Photo Credit:國影中心提供 優良劇本獎的講座設計,以手握羽毛筆的造型呈現。 「優良劇本獎」在台灣有什麼樣的重要性? 至今年為止往回算來,「優良 ... 於 www.thenewslens.com -

#36.105年度優良電影劇本頒獎典禮即將登場37部入圍作品共同角逐 ...

由文化部影視及流行音樂產業局主辦、財團法人國家電影中心承辦的105年優良電影劇本獎頒獎典禮,即將於後天(3月3日)在西門町意舍酒店Amba盛大舉行, ... 於 www.101newsmedia.com -

#37.漫改广播剧《一人之下》角色语言的把握| - 毕业论文

国漫崛起、国漫元年的声音此起彼伏,同时热门的电影也是层出不穷。 ... 进行具有中国代表意义的以及优良的漫画或动画作品进行二次剧本创作,将剧本和 ... 於 www.sbvv.cn -

#38.1Z0G - 五南官網

書名:編劇與剪輯:電影的兩次創作,ISBN:978-957-763-703-1,頁數:264, ... 劇本獎項:曾連續五屆獲優良電視劇本獎、優良電影劇本獎、優良創意大綱、入圍金鐘獎 ... 於 www.wunan.com.tw -

#39.【整體意見調查】107年度徵選優良電影劇本 ... - SurveyCake

親愛的觀眾您好:107年度劇本獎「電影的藍圖」全系列講座已於本週圓滿落幕,感謝您的支持與參與!懇請撥冗填寫此調查表單,提供您的寶貴建議與感想,讓未來的劇本獎 ... 於 www.surveycake.com -

#40.107 年度徵選優良電影劇本入圍名單正式揭曉:吳可熙與趙德胤 ...

讓競賽作品與市場、產業接軌,是近年優良電影劇本獎努力的目標, 除了提供獲獎者實質的獎金補助之外,亦規劃了講座、工作坊、 媒合會等活動。 於 punchline.asia -

#41.金穗獎/優良電影劇本- 【活動公告】劇本獎系列講座風暴來襲

【活動公告】劇本獎系列講座風暴來襲 107年度徵選優良電影劇本三場系列講座將於2/18(一)中午12:00開放報名,歡迎一般大眾及有志成為專業編劇的朋友踴躍 ... 於 zh-tw.facebook.com -

#42.「電影的藍圖」系列講座3月開跑!郭富城《父子》編劇打頭陣

由文化部影視暨流行音樂產業局主辦、財團法人國家電影中心承辦的107年度徵選優良電影劇本「電影的藍圖」系列講座,將於今年3月登場,全系列共三場... 於 today.line.me -

#43.濮存昕向观众“掏心窝子” 是生活教会了我 - 中国新闻网湖南

当演员最便利的就是能够接触剧本,走近各色人物。我演了那么多先贤,在先贤的文字 ... 讲座中,濮存昕还自曝误场经历甚至自己童年时并不出众的经历。 於 www.hn.chinanews.com.cn -

#44.優良電影劇本| 最新消息 - 2023 金穗獎/優良電影劇本

「優良電影劇本」自民國65年開始舉辦徵件活動,是國內歷史悠久、成效卓著的劇本競賽。為鼓勵更多人投入劇本創作,總獎金至109年度提高至454萬元,吸引來自各行各業的 ... 於 ghsa.org.tw -

#45.活動紀錄 第42屆優良電影劇本「書寫光影的人」系列講座

活動紀錄│ 第42屆優良電影劇本「書寫光影的人」系列講座. 108年度接連推出三場「書寫光影的人」系列講座,分別邀請楊雅喆導演、何昕明編劇、王莉雯編劇與鄭昱仁法官, ... 於 kuohaowang.myportfolio.com -

#46.EP21【優良電影劇本講座(4):好文本≠好劇本:#文字與 ...

在KKBOX 收聽EP21【優良電影劇本講座(4):好文本≠好劇本:#文字與影像的距離】!金馬隨聲聽節錄分享2022優良電影劇本講座最終場! 於 podcast.kkbox.com -

#47.請出金馬影後一起「穗穗念」 優良電影劇本首推演員與劇本講座

「優良電影劇本」也利用金穗影展期間舉辦多場編劇相關講座,講師群首度出現金獎演員,要用表演者的角度來談談劇本。 金穗獎不僅是新銳創作重要舞台,也是 ... 於 www.wellnewss.com -

#48.中華民國年鑑 - 第 356 頁 - Google 圖書結果

李總統登輝先生在美國康乃爾大學歐林講座演講詞( 84 · 6.9 ) 225-228 蒞臨第二屆 ... 優良電影片映演業 1367b 優良電影片發行業 1367a - b 優良電影劇本 1366b 優良 ... 於 books.google.com.tw -

#49.請出金馬影后一起「穗穗念」 優良電影劇本首推演員與劇本講座

「優良電影劇本」也利用金穗影展期間舉辦多場編劇相關講座,講師群首度出現金獎演員,要用表演者的角度來談談劇本。 金穗獎不僅是新銳創作重要舞台,也是 ... 於 www.chinatimes.com -

#50.105年度優良電影劇本頒獎典禮熱烈登場評審拉鋸雙首獎出爐

針對本屆入圍者辦理媒合工作坊,其課程為編劇講座、一對一指導教學,邀請到重量級電影工作者一同參與,希冀將作品與產業緊密結合,讓文字與意象的魅力延伸 ... 於 www.moc.gov.tw -

#51.「優良電影劇本」首度推出演員表演與劇本創作之主題講座

「優良電影劇本」也利用金穗影展期間舉辦多場編劇相關講座,講師群首度出現金獎演員,要用表演者的角度來談談劇本,精彩可期。即日起開放報名,對編劇 ... 於 ghsa.org.tw -

#52.第44屆優良電影劇本得獎名單公布蕭瑋萱第一部電影 ... - 鏡週刊

第44屆優良電影劇本共計319件作品報名,38件獲得入圍,競爭相當激烈。執委會在金穗影展期間,為有志從事編劇者舉辦系列講座,邀請知名編劇、導演、 ... 於 www.mirrormedia.mg