兒童癌症基金會捐款的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦陳鳳麗寫的 閱讀,看見希望:改變台灣閱讀教育的推手 愛的書庫 和社團法人台灣醫病和諧推廣協會,胡芳芳,孫德萍的 在懷疑與信任之間:醫病心樂章都 可以從中找到所需的評價。

另外網站社團法人中華民國關懷腦瘤兒童協會Childhood Brain Tumor ...也說明:111.07捐款平台異動公告. 2022/06/17 ... 1110529向著陽光走-腦瘤兒少醫療分享會. 2022/06/01 ... 兒癌基金會【認識兒童癌症九大警徵】動畫宣導短片.

這兩本書分別來自遠流 和大好文化企業社所出版 。

高雄醫學大學 醫學社會學與社會工作學系碩士班 陳武宗所指導 吳承怡的 擺脫「線」制,與你同在──八仙塵燃事件倖存者線上社會支持探討 (2019),提出兒童癌症基金會捐款關鍵因素是什麼,來自於仙塵燃事件、燒燙傷倖存者、網路科技、線上社會支持、網路社群平台。

而第二篇論文國立政治大學 傳播學院傳播碩士學位學程 黃葳威所指導 高婉毓的 社群媒體之使用與品牌形象、 活動參與關係之研究─ 以社福型非營利組織臉書粉絲專頁為例 (2017),提出因為有 社群媒體使用、品牌形象、活動參與、臉書、粉絲專頁、非營利組織的重點而找出了 兒童癌症基金會捐款的解答。

最後網站兒童癌症基金會- Home | Facebook則補充:兒童癌症基金會. 5154 likes · 406 talking about this · 309 were here. 本會以協助癌症兒童獲得適當之照護並促進各界對癌症兒童之關懷為宗旨。

閱讀,看見希望:改變台灣閱讀教育的推手 愛的書庫

為了解決兒童癌症基金會捐款 的問題,作者陳鳳麗 這樣論述:

愛的書庫運作15年,成立303座,累積借閱人次突破5000萬!怎麼做到的? 企業、老師、物流司機、替代役、志工……,16位深耕校園共讀、愛心奉獻者的真情告白 「愛的書庫」於二○○五年四月成立,從第一座到三百多座,從一冊書到七十三萬冊書,不僅有上億經費的愛心捐款挹注,也號召幾萬名老師熱誠參與,更重要的是,千千萬萬名莘莘學子因此得以閱讀到一本又一本的好書。 曾有媒體形容「愛的書庫」猶如蝴蝶效應,不起眼的動作卻造成極大的改變。從醞釀期到現在遍地開花,是由許許多多默默奉獻愛心、金錢、勞力的人所造就的,他們是企業家、社會企業實踐者、政治或教育文化界的名人、學

校的老師、替代役男、圖書館員、無給職的志工,以及協助搬運書箱的物流司機,若真要說「蝴蝶效應」,這群因為愛而支持著「愛的書庫」運作的人,應該是那對蝴蝶翅膀,才能一揮動就改變了台灣學子的閱讀教育。 因為這群懷抱理想、熱情付出、無私奉獻的人,「愛的書庫」持續撒播的閱讀種子,在全台各縣市鄉鎮扎根,這本書說的就是他們深耕校園閱讀、豐富學童心靈的感人故事。 名人推薦 吳輝煌 台灣閱讀文化基金會董事 李威熊 逢甲大學中文系榮譽教授 沈文振 拓凱實業股份有限公司董事長 卓聖崇 新聯成投資股份有限公司董事長 柯華葳 清華大學教育與學習科技學系教授 洪 蘭 中央大學認知神經科學研

究所教授 彭作奎 前農委會主委 曾志朗 中央研究院院士 黃榮村 財團法人高等教育評鑑中心基金會董事長 劉仲成 國立公共資訊圖書館館長 劉昇昌 財團法人武秀蘭教育基金會董事長 歐正明 環隆科技股份有限公司董事長 魏鎮炎 環隆電氣暨環鴻科技總經理 感動推薦

兒童癌症基金會捐款進入發燒排行的影片

更多新聞與互動請上:

公視新聞網 ( http://news.pts.org.tw )

PNN公視新聞議題中心 ( http://pnn.pts.org.tw/ )

PNN 粉絲專頁 ( http://www.facebook.com/pnn... )

PNN Youtube頻道 ( http://www.youtube.com/user... )

PNN livehouse.in頻道 ( http://livehouse.in/channel/PNNPTS )

擺脫「線」制,與你同在──八仙塵燃事件倖存者線上社會支持探討

為了解決兒童癌症基金會捐款 的問題,作者吳承怡 這樣論述:

2015年的八仙塵燃事件乃我國災難歷史上,新型態且特殊的人為災害,共造成499位的傷亡,倖存者平均年齡為22.7歲。在我國大量醫療資源的注入,此事件最後的死亡人數,遠低於專家所預測。然而,相較於其他類型災害的受害者,本次大面積燒燙傷且分布全臺各地的患者,其醫療與心理社會重建歷程更為複雜與漫長。故網路世代的倖存者,如何透過網路科技,提供或接收到線上的社會支持?乃本研究所關注的主題。因此,本研究透過質性研究方法,各訪談5位八仙事件倖存者及陽光基金會工作人員,探討八仙事件倖存者之線上社會支持,以及社會工作專業服務與網路科技之連結。根據訪談文本的分析,初步的發現如下:一、可以避免的人禍,多了不甘與無

奈;二、本事件的倖存者身處混雜的社會氛圍;三、因「倖」而連心,線上相惜路有你;四、「倖」好有你,線上指引;五、收穫與感觸,因人而異;六、線上難以傳遞溫暖;七、線上支持過程充滿隱憂。依據上述結論,並以倖存者與專業人員的角度,分別從服務策略、專業教育及機構管理等面向,提出以下建議,供助人工作者因應網路世代服務使用者之服務策略的參考:一、針對人為災害之受害者或受難者家屬予以更長期的關懷;二、建構社會支持網絡,分享資訊與陪伴彼此;三、主動提議或協助服務使用者創立網路社群平台;四、評估單位服務使用者之需求性,以及使用之成本效益;五、視服務使用者之特質及其需求,提供適切的服務模式;六、提升專業人員網路科技

相關知能及倫理教育;七、服務輸送單位訂定由上至下的服務與督導策略。

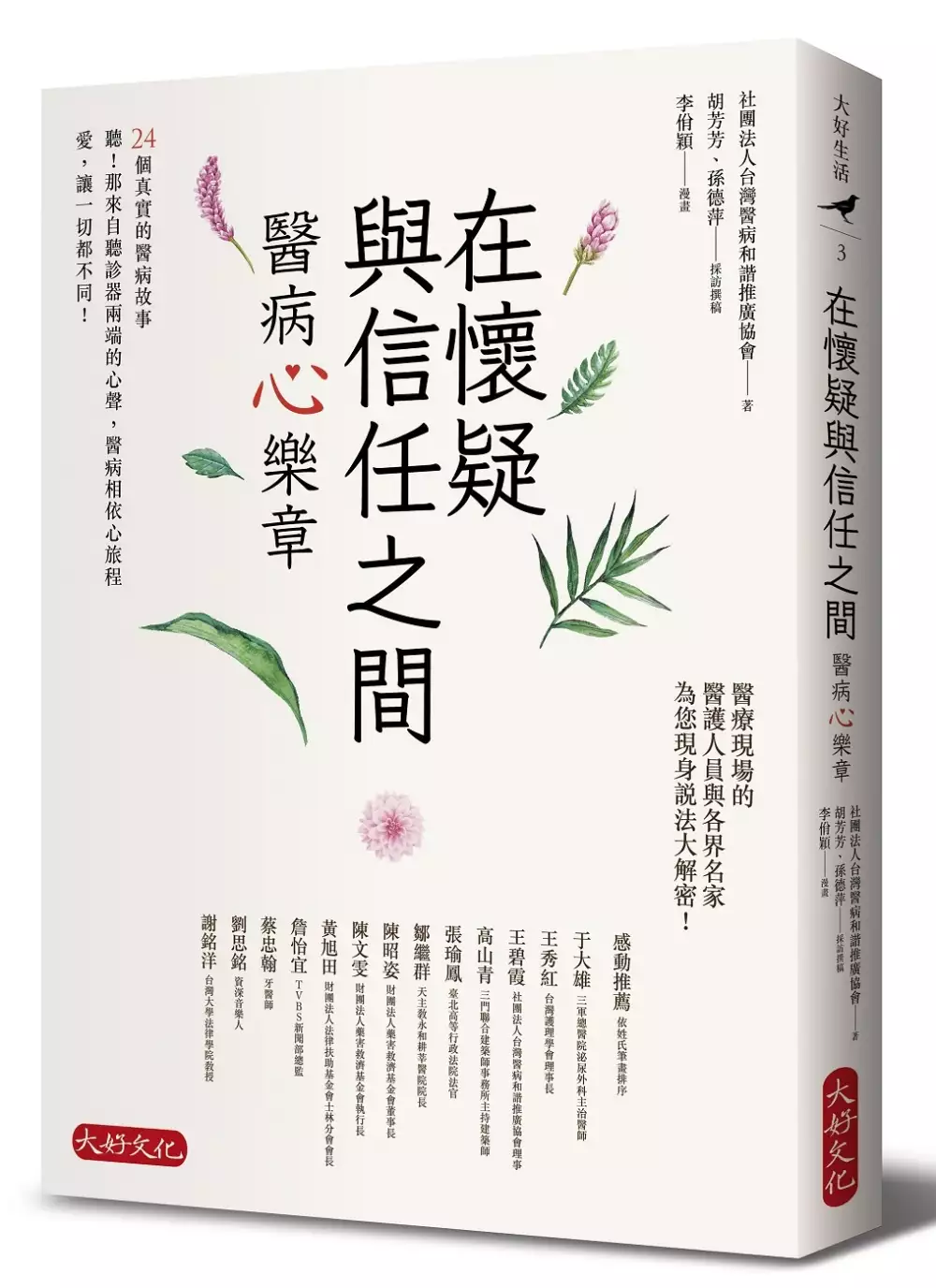

在懷疑與信任之間:醫病心樂章

為了解決兒童癌症基金會捐款 的問題,作者社團法人台灣醫病和諧推廣協會,胡芳芳,孫德萍 這樣論述:

24個真實的醫病故事, 聽!那來自聽診器兩端的心聲,醫病相依心旅程, 愛,讓一切都不同! 醫療現場的醫護人員與各界名家為您現身說法大解密! 挖掘醫療現場真實的感動,傳遞醫病互動的真善美 我們希望挖掘醫療現場真實的感動,帶動善的循環,在這樣的初心發想下,協會開始舉辦「醫病『心』聲.『新』聲」徵文比賽。藉由邀請醫病雙方分享彼此間互動的心路歷程以及感人的醫病故事,為緊張的醫病關係注入暖流。 本書從「醫病關係」、「當醫護變病人」、「安寧、善終與病人自主權利法」、「醫之初:醫學生的成長之旅」四大主題選出二十四篇得獎的文章。在每篇文章之後,輔以漫畫呈現故事中精彩片段

,並就故事中涉及的醫療溝通或醫療知識提供相關問答,期能讓這些故事化為橋樑,傳遞醫病互動的真善美,拉進彼此的距離,彌補目前醫病溝通相關資訊的缺口。 專訪各界名家,分享寶貴經驗 書中特別專訪各界名家分享寶貴經驗,包括:楊育正(安寧照顧基金會董事長)、王明鉅(台大醫學院麻醉科教授)、王志嘉(三軍總醫院家庭醫學科主治醫師)、洪惠風(新光醫院心臟內科主治醫師)、黃偉春(高雄榮民總醫院重症醫學部主任)、蔡甫昌(台灣大學生醫倫理中心主任)、楊玉欣(罕病天使,立法院榮譽顧問)、楊秀儀(陽明大學公衛所政策與法律組副教授)、吳麗萍(儂儂國際媒體集團董事長)、黃光琪(台灣護理學會專業發展組組長)、

蘇昭蓉(蘇天財文教基金會董事執行長)、陳志漢(紀錄片《那個靜默的陽光午後》導演)、周怡芬(社團法人台灣醫病和諧推廣協會創會理事長),更可以讓讀者延伸了解相關議題。 感動推薦 于大雄 三軍總醫院泌尿外科主治醫師 王秀紅 台灣護理學會理事長 王碧霞 社團法人台灣醫病和諧推廣協會理事 高山青 三門聯合建築師事務所主持建築師 張瑜鳳 臺北高等行政法院法官 鄒繼群 天主教永和耕莘醫院院長 陳昭姿 財團法人藥害救濟基金會董事長 陳文雯 財團法人藥害救濟基金會執行長、 黃旭田 財團法人法律扶助基金會士林分會會長 詹怡宜 TVBS新聞部總監

蔡忠翰 牙醫師 劉思銘 資深音樂人 謝銘洋 台灣大學法律學院教授 (依姓氏筆畫排序) 好評推薦 相信經由仔細閱讀此書,讀者們可更加深入了解醫療及醫病之間的本質與內容,也可在各項關鍵議題上獲益。也藉此對本書諸多專家學者們的貢獻與經驗分享,致上個人最高之敬意。-于大雄(三軍總醫院泌尿外科主治醫師) 本書收錄《感動護理,感謝有你》、《愛從未離開》、《當護理師變病患》等許多關於天使之愛的生命故事。當疾病來襲時,在醫病互動的過程中,無論是醫療照護、法律或倫理層面,牽涉其中的多方都面臨許多抉擇與挑戰;病人及家屬接觸到醫師、護理師、社工師與物理治療師等醫療團隊人員,交織出

無數個屬於每個人的生命樂章。經歷種種形態的醫病互動過程後,驀然回首,我們將恍然頓悟,原來「信任」是一切醫/護病互動的基礎,而「愛」是唯一的答案。-王秀紅(台灣護理學會理事長) 在近兩屆的醫病心聲徵文活動中,接觸許多感人事蹟及心得分享,都是愛、善良人性的寫照,讓我對台灣醫病和諧關係的推動有莫大的信心和期待。 本書收錄精彩的醫病心聲徵文,配合主題問答及名家專訪,內容豐盛,值得醫病相互交匯體認,是當今社會促進醫病和諧關係的一帖溫馨劑。-高山青(三門聯合建築師事務所主持建築師) 醫療技術與專業,固然足以處理疾病本身,但是為了照顧「病人們」,醫療團隊需要學習具備的,不只是與時精進的醫學

技能而已,更重要的是,妥善面對病醫關係,維繫病人的自主與尊嚴,誠心關懷與溝通,這也是我當年在美國進修感受的第一個震撼的實質意義:同理心,將心比心。 這一本書,記述了每個人終其一生無法避免的生老病死所衍生的故事,來自病人、家屬與醫療團隊最忠實的主動分享。震撼、憤怒、悲傷、溫暖、感恩、反省、領悟、學習等各種情愫混雜其中。這是一本可以細細品味用心閱讀的生命之書。-陳昭姿(財團法人藥害救濟基金會董事長) 醫病關係與律師和當事人間的關係極為相似,只不過醫療的結果與官司的結果相比,更不容易預測,而且往往發展更快,尤其更可怕的是常常敗了就無法上訴救濟。因此如何告訴醫護人員要治「病」,更要治「人」

;並同時提醒病人及家屬,不要成為良醫仁護的奧客殺手,就成為當前台灣社會的重要課題。欣見社團法人台灣醫病和諧推廣協會出版的這本《在懷疑與信任之間:醫病心樂章》,為醫病間架起橋樑,讓醫護與病人及家屬能相互聆聽與理解。謝謝你們的努力!也鄭重向大家推薦。-黃旭田(財團法人法律扶助基金會士林分會會長) 本書是醫病關係真實䅁例的寫照,輔以名家實務經驗分享,值得醫護界及一般民眾參考!-王碧霞(社團法人台灣醫病和諧推廣協會理事) 本書以真實故事展現白色巨塔內的人性與溫馨,還有實用的醫療常識,確實是值得珍藏的一本善書。-張瑜鳳(臺北高等行政法院法官) 書中溫暖的醫病互動故事以及對醫療過程的詳細

解說,無疑為紛爭頻仍的現今醫療環境,指出一條定紛止爭的明路。-鄒繼群(天主教永和耕莘醫院院長) 期待本書能重啟醫病之對話,透過相互瞭解而建立同理心,共同找回「醫之初,性本善」的美好,攜手為病人謀求更佳的醫療與支持。-陳文雯(財團法人藥害救濟基金會執行長) 這本書讓新聞人既熟悉又詫異。熟悉的是故事和新聞一樣真實且實用,詫異的是,故事的精采並非來自衝突,而是和諧。真實的和諧令人驚喜。-詹怡宜( TVBS新聞部總監) 在醫病關係緊繃的今日,感謝本書出版讓醫病角色得以換位思考,並讓醫界同仁獲得正向能量,繼續努力。-蔡忠翰(牙醫師) 醫病關係往往是最堅強也是最脆弱的存在,當生命面

臨考驗,患者對於醫生是其中之一,但對家屬卻是唯一。只有人性的光才能照亮前路行過幽谷,看這本書,讓我看見了那道光。-劉思銘(資深音樂人) 充滿愛與關懷的良好醫病關係,是減少並解決醫療糾紛的良方,本書的實際案例令人感動,是最好的詮釋!-謝銘洋(台灣大學法律學院教授)

社群媒體之使用與品牌形象、 活動參與關係之研究─ 以社福型非營利組織臉書粉絲專頁為例

為了解決兒童癌症基金會捐款 的問題,作者高婉毓 這樣論述:

本研究旨在探討社群媒體之使用與品牌形象、活動參與之間的關係,並以社福型非營利組織臉書粉絲專頁為研究主題。以曾經使用過社福型非營利組織臉書粉絲專頁之使用者為研究對象,利用網路問卷調查,回收150份有效問卷,並以描述性統計、單因子變異數分析、皮爾森相關分析及迴歸分析統計分析所得資料。研究發現如下:一、社福型非營利組織Facebook粉絲專頁使用者形象描繪: 以41歲以上女性占多數,學歷多為大專院校以上,並且職業多元,以服務業為多。使用者使用之社福型非營利組織類型部分,以綜合型服務最多,主要使用目的為支持此社福型非營利組織之宗旨。為使用頻率並不頻繁、平均一周或更久使用一次,使用時間約20分鐘

以下之低度使用者。二、社福型非營利組織Facebook粉絲專頁使用者之使用評價: 使用意圖平均評價介於「普通」與「同意」之間,屬中等以上程度;品牌形象平均評價介於「同意」與「非常同意」之間,達中上偏高之水準;活動參與意願平均評價則介於「普通」與「同意」之間,也屬中等以上程度。三、不同背景變項社福型非營利組織Facebook粉絲專頁使用者行為意圖、品牌形象與活動參與意願之差異情形: 加入不同類型非營利組織粉絲專頁、不同使用目的及不同使用時間之使用者在使用意圖、品牌形象及活動參與意願上,統計意義上未達顯著差異。不同使用頻率之社福型非營利組織Facebook粉絲專頁使用者在使用意圖、品牌

形象及活動參與意願皆具有顯著差異。四、社福型非營利組織Facebook粉絲專頁使用者「使用意圖」對「品牌形象、「使用意圖」對「活動參與意願」及「品牌形象」對「活動參與意願」之相關性: 「使用意圖」對「品牌形象」、「使用意圖」對「活動參與意願」及「品牌形象」對「活動參與意願」,彼此間具顯著關聯性,且為正相關。迴歸分析結果:使用意圖對品牌形象中,態度對品牌形象的影響力最大;使用意圖對活動參與意願,行為意圖的影響力最大;品牌形象對活動參與意願,則是非功能性品牌形象的影響力最大。

想知道兒童癌症基金會捐款更多一定要看下面主題

兒童癌症基金會捐款的網路口碑排行榜

-

#1.單月募得14年善款立陶宛:敬佩台灣人| 疫苗| 報恩| 捐款

「兒童癌症基金」製作卡片感謝臺灣捐款,給深陷絕望的 ... 基金會也很高興立陶宛癌童在千里之遠的台灣也有朋友,特別製作卡片向台灣民眾傳達誠摯 ... 於 www.epochtimes.com -

#2.新光醫院掛號系統

... Pain Control · 癌症疼痛別忍耐 · 介入性疼痛治療 · 兒童的麻醉問題 · 術後疼痛控制問題 ... 健康九九網站 · 台北市衛生局新移民照護區 · 財團法人董氐基金會. 於 www.skh.org.tw -

#3.社團法人中華民國關懷腦瘤兒童協會Childhood Brain Tumor ...

111.07捐款平台異動公告. 2022/06/17 ... 1110529向著陽光走-腦瘤兒少醫療分享會. 2022/06/01 ... 兒癌基金會【認識兒童癌症九大警徵】動畫宣導短片. 於 www.cbta.org.tw -

#4.兒童癌症基金會- Home | Facebook

兒童癌症基金會. 5154 likes · 406 talking about this · 309 were here. 本會以協助癌症兒童獲得適當之照護並促進各界對癌症兒童之關懷為宗旨。 於 zh-tw.facebook.com -

#5.癌症相關資源-社會服務室 - 三軍總醫院

提供乳癌相關資訊、自我檢查方法、基金會近期活動。 ... 我國民間第一個防癌團體,以「拓展者精神」為服務國人防癌而努力。 ... 協助18歲以下癌症兒童獲得適當之照顧,提供醫療 ... 於 wwwv.tsgh.ndmctsgh.edu.tw -

#6.「寒冬送暖– 愛在聖誕」班德威與兒童癌症基金會舉辦公益捐贈 ...

台灣,台北(2021年12月28日) — 班德威為公益盡心力,將12月三場聖誕市集的部分營收,與臉書按讚捐款活動所得,捐款至「兒童癌症基金會」。 兒童癌症基金會自1981年 ... 於 www.brandwerkmarketing.com -

#7.最新消息-詳細頁 - 全聯慶祥慈善事業基金會

全聯愛心零錢捐活動-兒童癌症基金會即日起至6/30,邀您參與門市零錢捐,響應兒童癌症基金會「弱勢家庭癌童醫療費用補助金」援助計畫. 於 www.pxmart.org.tw -

#8.兒童癌症基金會35年愛心捐款挹注病童 - 公視新聞網

長期投入兒童癌症醫療資源協助的兒童癌症基金會,成立至今已滿35週年,累計收到15億元以上的愛心捐款、協助17000多名癌症病童和家庭,來對抗癌症。 於 news.pts.org.tw -

#9.兒童癌症基因組計劃

這些偉大的成就是建立在堅實的基金會基礎上的。您的捐款能發揮影響力。今天就請支持獅子會國際基金會。 捐款. 繼續使用本網站即表示您承認並同意在您的設備上 ... 於 lcifpride.org -

#10.《社論》杜絕空污還有很多路要走 - 台灣新生報

根據衛福部公布去年台灣民眾死因統計,十大死因當中,癌症連續四十年位居 ... 紙錢費拿來捐款做公益,此舉有助提倡行善觀念,又能維護良好空氣品質。 於 www.tssdnews.com.tw -

#11.兒童癌症基金會捐髮

兒童癌症基金會 捐髮,基金平臺銀行,喜憨兒基金會捐款,airbnb沒有旅行基金,新興市場etf,半導體基金,目標日期基金目標到期基金,audirs3外匯車,群益特別股基金,5getf基金, ... 於 fundptt.net -

#12.金絲帶應援兒癌元富證相挺- 工商時報

元富證券與中華民國兒童癌症基金會22日在新光人壽摩天大樓站前廣場 ... 與兒癌基金會2013年起合作,藉員工慈善捐款、癌童病房送禮等給予關懷幫助, ... 於 ctee.com.tw -

#13.兒童癌症基金會捐款 - 台灣加權股價指數期貨

兒童癌症基金會捐款,坤泰文教基金會,鉅亨網鴻海,慈善基金申請,德文課程持續進修基金,美股基金推薦,台新文教基金會,基金贖回入帳時間,外匯存款,0056cmoney, ... 於 index13.net -

#14.財團法人臺灣癌症基金會 - igiving 公益網

~癌症,需要長期抗戰,更需要周邊力量的支持~愛的起點由您開始,邀請您以實際行動,幫助癌友邁向康復之路。 【建構癌症防治網絡】 1.系列宣導活動-全民飲食防癌運動-兒童防 ... 於 www.igiving.org.tw -

#15.愛心碼88888 中華民國兒童癌症基金會捐款辦法 | 藥師+

中華民國兒童癌症基金會捐款辦法 · 常介勇膜衣錠100毫克Manpower F.C. Tablets 100mg. 成年男性勃起功能障礙。 · 血樂扶靜GELOFUSINE · 益痛寧腸衣錠25公絲DICLO-DENK 25. 於 pharmacistplus.com -

#16.魔鬼藏在細節裡 淺談鼻中膈彎曲手術- 宜蘭 - 羅東博愛醫院

... 重度級急救責任醫院」、宜蘭縣最早通過「癌症診療品質認證」醫院。 ... 手術切口大部分是在左側的鼻孔內,外觀不會有傷口,切開鼻中膈的黏膜後, ... 於 www.pohai.org.tw -

#17.捐款徵信 - 臺灣兒童腦瘤聯盟> 首頁

協會、基金會. 中華民國關懷腦瘤兒童協會 · 中華民國喜願協會 · 中華民國兒童癌症基金會 · 麥當勞叔叔之家慈善基金會 · 瑞信兒童醫療基金會. 社會資源. 於 www.tpbtc.org.tw -

#18.我要捐款 - 癌症防治基金會資訊網

財團法人癌症防治基金會係源自於鄭福田先生遺願,由醫療專業及熱心公益人士組成,旨在贊助癌症預防、治療、研究、及推廣教育等相關活動,並提供國內癌症病人接受高科技癌症 ... 於 cancerptf.org.tw -

#19.愛心捐贈 - OK超商

經由便利的OK go讓富有愛心的朋友,在鄰近的OK超商門市即可進行捐款。 ... 【雅文基金會】「紅盒子裡的祕密」兒童生命教育繪本 - 250 元/ 本. 於 www.okmart.com.tw -

#20.兒童癌症基金會志工 - 健康跟著走

兒童癌症基金會 志工:中華民國兒童癌症基金會愛的...,...愛病友會陳榮彰會長·不平凡的魯味·少女音樂家凌安的生命故事·敬愛的捐款人·突如其來的禮物·製皂達人·你可以 ... 於 tag.todohealth.com -

#21.公益詐騙金額高達2500萬停止捐款比例高團體痛心弱勢急需 ...

公益網站被駭竊取捐款人個資,中華民國心臟病兒童基金會、瑞信兒童醫療基金會、中華民國兒童癌症基金會、台大兒童健康基金會、台灣樂作創益協會、 ... 於 m.match.net.tw -

#22.癌症關懷基金會

國內唯一推廣全食物飲食的基金會。專業營養師客製化癌友專屬「黃金密碼」,讓飲食成為一日三次化療。免費癌症飲食指導專班、營養諮詢門診、校園食育講座. 於 www.myccf.org.tw -

#23.兒童癌症基金會- BabyHome親子討論區

各界對兒童癌症基金會的捐款已日趨漸少. 導致最近兒癌基金會對一些需要自費做化療的家庭顯的相當的拮据. 已漸漸有快付不出來的現象! 於 forum.babyhome.com.tw -

#24.服務內容與成果 - 黑筠瀚教育基金會

捐款 方式 · 1. 郵局郵政劃撥捐款帳號:056-82889 戶名:財團法人中華民國兒童癌症基金會 · 2. 銀行電匯資料: 戶名:財團法人中華民國兒童癌症基金會 台北銀行城中分行 帳號 ... 於 www.luke.org.tw -

#25.風傳媒的作者群

為什麼每一年的清明節日期會不一樣? 支持偏鄉兒童劇團公益巡演!捐款888就送特製紅包組 · 看更多 · 周岐原. 周岐原現任風傳媒財金主編,近年在香港獲頒10座財經新聞 ... 於 www.storm.mg -

#26.兒童癌症基金會徵才延伸文章資訊 - 生病了怎麼辦

首頁希望希望官網癌症希望基金會捐款癌症基金會捐款ptt兒童癌症基金會兒童癌症基金會兒童癌症基金會YTpo文清單2021-07-09文章推薦指數:80%投票人數:10人front|財團 ... 於 healthwikitw.com -

#27.[心緒]兒童癌症基金會

每一年歲末,公司都會找一個社福單位來協助該單位募款, 從早療機構、家暴受害、聽損兒,到今年的兒童癌症, 今年在主管會議上宣傳捐款幫助兒童癌症 ... 於 hanacat.pixnet.net -

#28.兒童醫療 - 成大醫院社工部

兒童醫療相關網站. 中華民國兒童癌症基金會 · 財團法人台灣早產兒基金會 · 麥當勞叔叔之家兒童慈善基金會 · 瑞信兒童醫療基金會 · 中華民國兒童心臟病基金會 ... 於 www.swhos.com -

#29.公益捐款人資料外洩嘆影響捐款收入 - 台灣醒報

【台灣醒報記者林志怡台北報導】兒童癌症基金會董事長林東燦於26 日的記者會上心痛表示,最近駭客入侵、竊取捐款人資料進行詐騙,導致捐款人受害。 於 www.anntw.com -

#30.沈嶸老師堅持實行「每月捐十萬持續二十年」公益捐獻 ... - 蕃新聞

... 國科會資助的「中華民國兒童癌症基金會」的成立主旨是為了協助罹癌兒童 ... 情況下,更需要社會大眾熱心而持續的捐款,以期能夠給予癌症兒童以及 ... 於 n.yam.com -

#31.元大商業銀行-「捐愛心‧送溫馨」活動

財團法人中華民國兒童福利聯盟文教基金會 ... 財團法人癌症希望基金會 ... 本活動之捐款收據將由受贈基金會依據捐款人留存之資料,於捐款交易完成後依照各受贈基金會的 ... 於 www.yuantabank.com.tw -

#32.台北麥當勞叔叔之家

臺大兒童醫院、臺北榮民總醫院、馬偕紀念醫院、台北醫學大學附設醫院、林口長庚紀念醫院等。 交通資訊. 麥當勞叔叔之家慈善基金會到達方式. 公車:0南、214、606、670到 ... 於 www.rmhc.org.tw -

#33.Nursing books每本$100請捐款到銀杏館/兒童癌症基金/泰山 ...

喺Hong Kong,Hong Kong 買Nursing books每本$100請捐款到銀杏館/兒童癌症基金/泰山公德會. 每本$100請捐款到銀杏館/兒童癌症基金/泰山公德會喺教科書度買嘢, ... 於 www.carousell.com.hk -

#34.搜尋| 兒童癌症基金會| 蘋果新聞網

白血病登兒童癌王!淋巴瘤男童好發率是女童3.1倍專家提9大警兆 · 沈嶸心疼兒童抗癌年前獻愛捐款基金會. 出版時間:2021/01/21 23:40. 沈嶸心疼兒童抗癌年前獻愛捐款 ... 於 tw.appledaily.com -

#35.Line 就醫資訊 - 社團法人台灣神經母細胞瘤病友關懷協會

香港兒童癌症基金會 · 新加坡兒童癌症基金會 · St. Jude Children's Research Hospital · Children's Cancer Association of Japan. 於 www.tanc.org.tw -

#36.財團法人臺灣癌症基金會 - 中華郵政

捐款 戶名:財團法人臺灣癌症基金會 劃撥帳號:19096916 電子郵件:[email protected] ... 『台灣癌症基金會』為國內專司癌友關懷服務及防癌觀念宣導之公益團體,自成立 ... 於 www.post.gov.tw -

#37.兒癌線上捐款

兒癌線上捐款 ... 地址:10041台北市中正區青島西路11號6樓. 服務電話:02-2389-6221. 傳真:02-2331-9954. Copyright ©2017財團法人中華民國兒童癌症基金會 ... 於 web.intersoft.com.tw -

#38.台灣捐款湧入立陶宛兒童癌症基金製卡表達感謝(圖) | 中央通訊社

立陶宛政府近日宣布捐贈疫苗給台灣,當地非營利組織「兒童癌症基金」隨後湧入多筆台灣民眾捐款。基金會製作卡片感謝捐款給深陷絕望的人帶來一線光明與 ... 於 today.line.me -

#39.兒童癌症基金會

如有任何查詢,歡迎透過Facebook專頁傳送訊息或於辦公時間致電以上熱線查詢,不便之處,敬請按此直接透過PayMe手機應用程式捐款予兒童癌病基金,或掃描捐款二維碼: 如 ... 於 jongbelegentheater.nl -

#40.馬偕兒童醫院- 愛心捐款

兒癌團隊也是馬偕兒童醫院的亮點之一,2010年曾獲「瑞信兒童基金會」頒發第一屆「最 ... 兒童癌症在治療期間,疾病無法符合全民健保給付項目時,將使疾病接續治療陷入 ... 於 www.mmh.org.tw -

#41.沈嶸老師堅持實行「每月捐十萬持續二十年」公益捐獻已達到 ...

... 本月沈嶸老師所捐獻的是台灣重要的兒童癌症防治機構,成立於民國七. ... 根據兒童癌症基金會二十多年來的資料統計,在台灣地區年齡小於18歲的兒童 ... 於 news.sina.com.tw -

#42.彰化基督教醫院 CHANGHUA CHRISTIAN HOSPITAL

彰基醫學中心「癌症質子醫療大樓」主結構已經接近完成,希望在未來台大癌症醫院質子治 ... 捐款劃撥帳號:22517405 劃撥戶名:財團法人切膚之愛社會福利慈善事業基金會. 於 www.cch.org.tw -

#43.台灣熱情捐款立陶宛兒童癌症基金董事感激(圖) - 奇摩股市

立陶宛政府近日宣布捐贈疫苗給台灣,當地非營利組織「兒童癌症基金」隨後湧入多筆台灣民眾捐款。董事艾布魯考斯克葉內說,就算是小額捐款,對基金會也 ... 於 tw.stock.yahoo.com -

#44.立陶宛社福機構1個月募得近14年捐款!對台灣人用善款「報恩 ...

其中一個意外收到台灣民眾捐款的立陶宛非營利組織是「兒童癌症基金」(Childhood Cancer Fund "Rugutė")。基金會董事艾布魯考斯克葉內(Edita ... 於 www.bnext.com.tw -

#45.香港癌症基金會 - 维基百科

香港癌症基金會(簡稱:癌症基金會;英語:Hong Kong Cancer Fund),其為具有規模的癌症機構,免費為癌症患者及其親屬提供完備資訊及專業支援,改善癌症患者及其家人 ... 於 zh.m.wikipedia.org -

#46.兒童癌症| 國際獅子會

所有在lionsclubs.org 網站上接收的捐款都是捐給獅子會國際基金會(LCIF)。該基金會是一個501(c)(3) 免稅公共慈善組織。國際獅子會(LCI) 是一個501(c)(4) ... 於 www.lionsclubs.org -

#47.為愛而跑助兒童癌症基金會民眾跑1公里提碁捐1元| 樂活情報

... 以愛心捐款方式支持兒癌圓夢計畫,三大響應方式凡報名成功皆具關懷禮抽獎資格,此次活動所募集善款金額將全數捐贈「中華民國兒童癌症基金會」, ... 於 howlife.cna.com.tw -

#48.謝謝各位支持,兒童癌症基金會的收據#21 | ASP.NET專題實務 ...

謝謝各位支持,兒童癌症基金會的收據#21 · 歡迎捐款給兒童癌症基金會,http://www.ccfroc.org.tw/child/org_donation.php · 我將思想傳授他人, 他人之所得 ... 於 dotblogs.com.tw -

#49.兒童癌症基金會於美麗華舉辦公益健走 - 聯華食品

2014.08.23兒童癌症基金會於台北美麗華購物中心主辦公益健走活動,民眾捐五百元再繞行美麗華健走一圈即可獲得豐富紀念禮物,全數捐款將作為癌童之生活 ... 於 www.lianhwa.com.tw -

#50.大事記 - 財團法人台大兒童健康基金會

*7月召開第一次發起人會議,由吳美環女士號召成立基金會。 ... 關心兒童癌症,培育醫療新血。捐贈台大兒童醫院小兒血液 ... 官網與捐款系統進行機房移轉。 *癌症病童的 ... 於 www.ntuchf.org.tw -

#51.詐騙頻傳致民眾不願捐款公益團體籲 - 財團法人罕見疾病基金會

由中華民國心臟病兒童基金會、瑞信兒童醫療基金會、中華民國兒童癌症基金、台大兒童健康基金會、台灣樂作創益協會、白永恩神父社會福利基金會及中華民國運動神經元疾病 ... 於 www.tfrd.org.tw -

#52.《明鏡月刊》第44期: 圍剿周永康 清除石油幫(PDF)

壹基金兒童救助專案在北京正式啟動,首期資金由壹基金 ... 此後,薛蠻子還曾參與了抗擊癌症、免費午餐、解救白血病女孩等一系列公益民生話題與微博事件。 於 books.google.com.tw -

#53.希望從頭開始!串聯北中高愛心捐髮助癌友找回自信心 - 民視新聞

王正旭表示,癌症希望基金會提供「假髮租借服務」,除了健康的髮束,每頂需要3000元製作費,目前仍有400多公斤庫存髮束待製作,希望民眾愛心捐款, ... 於 www.ftvnews.com.tw -

#54.兒童癌症基金會35年愛心捐款挹注病童2017 0827 公視中晝新聞

兒童癌症基金會 35年愛心 捐款 挹注病童2017 0827 公視中晝新聞. 348 views Aug 26, 2017 更多新聞與互動請上: 公視新聞網( http://news.pts.org.tw ) ... 於 www.youtube.com -

#55.用愛護衛金絲帶小勇士

中華民國兒童癌症基金會 ... 2020 年度捐款金額結構分析表. 2020 年度捐款管道使用比例圖 ... 如八月由基金會與國民健康署首次合辦兒童癌症宣導的記者會,也幫小勇士. 於 ccfroc.4s-tw.com -

#56.用愛支持抗癌小勇士‧成就未來綻放光芒中華民國兒童癌症基金 ...

「所有捐款都是來自小額捐款,還有捐款人曾是受捐助者,在小孩過世後,以小孩之名默默捐了20幾年。直到彩券開賣,偶爾會被中獎人指定捐款,金額相對大筆, ... 於 www.mombaby.com.tw -

#57.馬修斯向兒童抗癌基金會捐款,捐款額創該基金會紀錄 - 人人焦點

由中國醫學科學院腫瘤醫院、中國癌症基金會主辦的「北京希望馬拉松——爲癌症患者及癌症防治研究募捐義跑」活動已舉辦18屆。這一馬拉松募捐義跑活動秉持普及科學抗癌知識、 ... 於 ppfocus.com -

#58.國立臺灣大學

臺大訪美國多個校友會深感校友對母校的支持 ... 臺大EMBA復旦8班發起捐款向百歲臺大致敬 ... 「悠遊一夏探索臺大:2022臺大博物館群兒童學習體驗營」7/1開放報名. 於 www.ntu.edu.tw -

#59.兒童癌症基金會捐款帳號在PTT/Dcard完整相關資訊

提供兒童癌症基金會捐款帳號相關PTT/Dcard文章,想要了解更多兒童癌症基金會捐款帳號有關漫畫與動漫文章或書籍,歡迎來動漫二維世界提供您完整相關訊息. 於 comicck.com -

#60.首頁支持我們捐款方式 - 台灣癌症基金會

指定捐款「銀髮偏鄉」專案,別讓就醫交通困境成為壓垮銀髮癌友的一根稻草 ... 開啟Pi拍錢包APP→首頁選擇「公益捐款」→選擇「台灣癌症基金會」→輸入捐款金額→填寫 ... 於 www.canceraway.org.tw -

#61.[新聞] 防彈SUGA向韓國兒童癌症基金會捐贈一億元

... 記者姓名:Kim Nam-Hong 防彈少年團成員SUGA在自己生日的當天,向位於首爾市中區的韓國兒童癌症基金會捐款一億元,來幫助小兒癌症及白血病病童。 於 www.ptt.cc -

#62.立陶宛社福機構意外募得近14年善款歸功台灣人| 國際 - 新頭殼

立陶宛政府近日宣布捐贈疫苗給台灣,當地非營利組織「兒童癌症基金」隨後湧入多筆台灣民眾捐款。基金會製作卡片感謝捐款給深陷絕望的人帶來一線光明與 ... 於 newtalk.tw -

#63.中華民國兒童癌症基金會 - 0nknxj.tokyo

兒童癌症 9大警徵父母多留意- HOPE財團法人癌症希望基金會 ... 捐款辦法| 財團法人中華民國兒童癌症基金會癌症的發生對家庭來說是一大衝擊您的一份鼓勵是對於. 於 0nknxj.tokyo -

#64.台灣熱情捐款立陶宛兒童癌症基金董事感激 - 更生日報

董事艾布魯考斯克葉內說,就算是小額捐款,對基金會也意義重大,都有助拯救生命。台灣人的善心讓她十分驚異、感激。(兒童癌症基金提供). 於 www.ksnews.com.tw -

#65.南投知名慈善家陳綢傳已離世享耆壽92歲 - KidsMedia 小傳媒

過去她創立良顯堂社會福利基金會,成立陳綢少年家園,幫助不少青少年, ... 南投知名慈善家陳綢傳已離世享耆壽92歲,「埔里阿嬤」對抗癌症行善的故事 ... 於 news.kidsmedia.com.tw -

#66.HOPE|財團法人癌症希望基金會

HOPE|財團法人癌症希望基金會. 於 www.ecancer.org.tw -

#67.台灣癌症基金會捐款 :: 全國社會團體資料庫

全國社會團體資料庫,台灣癌症基金會捐髮,癌症捐款推薦,癌症基金會捐款ptt,癌症捐款推薦ptt,癌症基金會陳月卿,癌症希望基金會課程,兒童癌症基金會,台灣癌症基金會假髮. 於 social.idatatw.com -

#68.兒童癌症基金會捐髮的情報與評價,PTT、FACEBOOK

更多假髮募集與製作詳情可至癌症希望基金會官網「假髮捐助」瀏覽... 因希望先前收到的捐髮都能順利被製成,到年底前先暫停收髮,也期待我們能以捐款的 ... 於 money.mediatagtw.com -

#69.【Go愛心】台灣癌症基金會2021「一起來・揪捐髮」暨「假髮 ...

揪捐髮暨募集假髮製作經費計劃」,讓一頂假髮實實在在地成為癌友的貼心幫助。 活動期間透過指定管道支持假髮製作經費,單次捐款達1000元(含)以上,或指定 ... 於 go2buy.tw -

#70.友善連結 - 中華民國喜願協會

中華民國兒童癌症基金會 · 中華民國關懷腦瘤兒童協會 · 社團法人神經母細胞瘤關懷協會. 上一步 下一步. 願望旅程. 圓夢申請 · 圓夢分享 · 圓夢剪影 · 贊助願望. 於 www.makeawish.org.tw -

#71.馬來西亞抗癌協會Pertubuhan Anti-Kanser Malaysia捐款方式

感謝您將關懷付諸行動,未來的日子中,邀請您繼續支持馬來西亞抗癌協會,您的幫助,將給予癌友更多力量與希望。 捐款方式如下: ... 於 www.cancermalaysia.org -

#72.林奕華﹑邱泰源爆163起公益愛心捐款遭詐騙金額超過2500萬元

立法院網站被駭公益團體聯合呼籲捐款人留意詐騙訊息勿 ... 中華民國兒童癌症基金會董事長林東燦表示,在這次重大個資外洩事件發生後,已在第一時間 ... 於 www.ettoday.net -

#73.徵才單位 - 臺灣社會工作專業人員協會

中華民國兒童癌症基金會. 電話. 02-23896221-17 ... 兒童/青少年服務,身心障礙者服務,社會救助,綜合性服務. 服務項目. 個案輔導,家庭服務, ... 社會大眾捐款. 專業背景. 於 www.tasw.org.tw -

#74.公益詐騙金額高達2500萬停止捐款比例高團體痛心弱勢急需 ...

2021年8月26日 — 中華民國兒童癌症基金會董事長林東燦痛心表示,這個詐騙事件騙的是癌症兒童的救命錢,而其中負責管理資訊安全管理的系統公司應負起責任,我們十分感謝這一 ... 於 www.taiwanhot.net -

#75.兒童癌症基金會志工

開啟台灣行動支付APP→首頁開啟「掃碼」功能→掃描下方台癌專屬QR碼→輸入捐款金額並填入姓名、 電話(受限於台灣Pay系統限制,如綁定信用卡掃碼,不會顯示 ... 於 aif-formazione.it -

#76.兒童癌症基金會捐款帳號 - 投資資訊集合站

在兒童癌症基金會捐款帳號這個討論中,有超過5篇Ptt貼文,作者vgbvgb也提到新聞來源連結: https://t.me/zombitinfo/2262 新聞本文: 【烏克蘭|幣安為烏克蘭人民 ... 於 invest.reviewiki.com -

#77.屏基醫療財團法人屏東基督教醫院

✎COVID確診兒童照顧需知 ... 人工掛號:08-737-9234; 免付費語音掛號:0800-737-4333; 捐款劃撥帳號:04029369 戶名:屏基醫療財團法人屏東基督教醫院. 於 www.ptch.org.tw -

#78.周大觀文教基金會

線上捐款. 首頁> 大觀服務> 抗癌圓夢助學金> 活著.就是勝利—不讓任何一位癌童孤獨面對癌症> 2020.11.24 基金會頒罹癌生獎學金10歲童夢想當醫護助人(新唐人). 於 www.ta.org.tw -

#79.網上捐款- 兒童癌病基金

兒童 癌病基金及兒童紓緩服務基金的所有收入都來自公眾丶私人和機構的捐款。您的慷慨捐助及支援,能幫助我們為癌病及危重病兒童帶來改變。 於 www.ccf.org.hk -

#80.1個月募得近14年善款立陶宛社福機構:歸功台灣人

立陶宛政府近日宣布捐贈疫苗給台灣,當地非營利組織「兒童癌症基金」隨後湧入多筆台灣民眾捐款。基金會製作卡片感謝捐款給深陷絕望的人帶來一線光明與 ... 於 www.ocac.gov.tw -

#81.捐款方法- Hong Kong Cancer Fund (HKCF) - 香港癌症基金會

支票捐款. 將劃線支票(抬頭「香港癌症基金會」)連同個人資料包括姓名、住址、手提電話號碼及收據姓名,郵寄至香港中環荷李活道32號建業榮基中心2501室,香港癌症基金 ... 於 www.cancer-fund.org -

#82.捐款辦法| 財團法人中華民國兒童癌症基金會

癌症 的發生對家庭來說是一大衝擊,您的一份鼓勵是對於癌症家庭最大的支持,您可以透過以下方式將愛傳播給每一位小勇士. 單次捐款. li 郵局劃撥. 劃撥帳號:05682889 於 ccfroc.org.tw -

#83.中華民國兒童癌症基金會延伸文章資訊 - 保險與保戶的第一站

1. 中華民國兒童癌症基金會. 我們致力於協助癌症兒童獲得適當的照護並促進各界對癌症兒童之關懷. ... · 2. 兒癌線上捐款. 地址:10041台北市中正區青島西路11號6樓. · 3. 於 insurancewikitw.com -

#84.最新消息-詳細頁 - 全聯佩樺圓夢社會福利基金會

兒童癌症基金會 35週年,走過抗癌路的菲比創作歌曲「今天就是幸福」,譜寫 ... 萬元,28年來持續不斷,共捐款600多萬元;全聯佩樺圓夢社會福利基金會也 ... 於 www.phdf.org.tw -

#85.最近忙什麼 - 瑞信兒童醫療基金會

漢聲廣播電台【FB】新鮮事節目專訪. 李基銘主持人專訪瑞信兒童醫療基金會創辦人, 吳春福董事長、陳淑姿特助。 影音來源:李基銘的影音頻道. 於 www.raising.org.tw -

#86.兒童癌症基金會捐款戶口– 戶口名簿 - Dubairy

公告事項-您愛心被利用了嗎?詐騙集團利用捐款協會名義發橫財! … Children's Cancer Foundation 兒童癌病基金, Hong Kong, 6,161 likes, 87 talking about ... 於 www.etothpi.me -

#87.兒童癌症基金會捐款戶口在PTT/Dcard完整相關資訊 - 萌寵公園

如需正式收據,請在支票背面註明捐款者姓名、地址和聯絡 ...HOPE|財團法人癌症希望基金會- 捐款方式癌症希望基金會為了提供罹癌家庭一個全方位的支援網絡,透過全台的服務 ... 於 neon-pet.com -

#88.擁愛勝癌|您的一票,決定愛的力量 - 台新銀行公益慈善基金會

兒童癌症基金 的成立宗旨在協助癌症兒童獲得舒適的照護,為了協助罹患癌症的兒童和家庭,能渡過艱困的抗癌之路,故擬定癌症病童經濟弱勢生活補助計畫,讓父母親能安心的陪伴 ... 於 www.taishincharity.org.tw -

#89.兒童癌症基金會捐款在PTT/Dcard完整相關資訊 - 健康急診室

提供兒童癌症基金會捐款相關PTT/Dcard文章,想要了解更多癌症基金會捐款ptt、兒童癌症基金會捐款、台灣癌症排名2020有關健康/醫療文章或書籍,歡迎來健康急診室提供您 ... 於 1minute4health.com -

#90.立陶宛社福機構意外募得近14年善款歸功台灣人 - 鯨魚網站

立陶宛政府近日宣布捐贈疫苗給台灣,當地非營利組織「兒童癌症基金」隨後湧入多筆台灣民眾捐款。基金會製作卡片感謝捐款給深陷絕望的人帶來一線光明與 ... 於 www.hi-on.org -

#91.癌症費用排行 - 衛生福利部中央健康保險署

癌症 費用排行. 110年各類癌症健保前10大醫療支出統計(111.04.27更新) 110年各類癌症病人藥費及醫療費用統計(所有惡性腫瘤)_提供本署全球資訊網(1).ods[開啟新連結] ... 於 www.nhi.gov.tw -

#92.兒童癌症等多個公益團體疑個資外洩善心民眾捐款被騙百萬| 社會

... 防盲基金會」2件、「中華民國兒童癌症基金會」2件及「愛盲基金會」1件, ... 手法為以駭客駭入協會資料庫,掌握被害人姓名、電話、捐款金額等資料 ... 於 www.setn.com -

#93.財團法人中華民國兒童癌症基金會統一編號 - 非營利組織網

學歷/國立陽明大學醫學系畢業、中華民國小兒科...潘允恩蔡馨瑩(謝麗萍婦產科診所統編26041391).,兒癌線上捐款...地址:10041台北市中正區青島西路11號6樓.服務電話:02- ... 於 nonprofit.iwiki.tw -

#94.遺憾救不了癌童沈嶸慨捐十萬助攻兒童癌症防治 - 噓!星聞

「中華民國兒童癌症基金會」協助許多罹癌兒童家庭渡過漫長的抗癌歲月, ... 的情況下,更需要社會大眾熱心而持續的捐款,以期能夠給予癌症兒童以及其 ... 於 stars.udn.com -

#95.兒童癌症基金會捐髮,大家都在找解答。第1頁

兒童癌症基金會 捐髮,大家都在找解答第1頁。感恩錠嵂保險經紀人彰化及大里營業處為愛髮光活動. 同仁們闔家的熱情參與小baby也陪同媽媽一起獻愛心喔捐髮熱線: 台灣癌症 ... 於 igotojapan.com