兒童 節目補助的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦崔至恩寫的 我不想當媽媽:18位頂客族女性的煩惱、幸福與人際關係 和川北稔的 80/50兩代相纏的家庭困境都 可以從中找到所需的評價。

這兩本書分別來自時報出版 和遠流所出版 。

中國文化大學 新聞學系 羅雁紅所指導 張雅婷的 電視媒體形象對閱聽人收視行為意圖之影響 (2012),提出兒童 節目補助關鍵因素是什麼,來自於環境因素、電視媒體形象、閱聽人、收視行為意圖。

而第二篇論文佛光大學 公共事務學系 王漢國所指導 傅偉的 宜蘭縣政府文化局推展表演藝術節目行銷策略之研究―以宜蘭演藝廳為例 (2008),提出因為有 行銷、政策行銷、藝術行銷、行銷策略、策略草圖、宜蘭演藝廳、表演藝術節目、顧客需求的重點而找出了 兒童 節目補助的解答。

我不想當媽媽:18位頂客族女性的煩惱、幸福與人際關係

為了解決兒童 節目補助 的問題,作者崔至恩 這樣論述:

所有母親都是偉大且必須獲得尊敬; 但沒有踏上「母親」這條路的女性,也應該被尊重。 面對社會給予「必須成為母親」的心理壓迫, 走過猶豫、自我懷疑等掙扎的心路歷程, 這18位女性最終勇敢選擇不當媽。 因為,女性的價值可以不只是媽媽。 「就像為了要解開我的人生疑問而開始著手寫這本書一樣,希望這本書也能為台灣讀者理出一點頭緒或是帶來小小安慰,最重要的是,無論妳以何種面貌生活在哪裡,都希望妳能幸福滿滿。」──崔至恩 致台灣讀者序 韓國教保文庫網路書店評價9.4顆星 韓國阿拉丁網路書店、Yes 24網路書店讀者評價9.7顆星 當妳決定不生孩子的時候

,周圍的人可能會說: 孩子很可愛啊,有自己的孩子家庭才完整! 如果沒有孩子,夫妻感情出問題時,妳老公一定離開你! 沒有(生過)孩子,就不是成熟的大人! 如果妳不想生孩子,那當初為何要結婚? 難道女人結了婚,真的一定得要生孩子,如此才能獲得家人與社會認可的圓滿人生嗎?從懷孕生產都是女性一人承擔,而未來的養育與教養大部分也都可能落在女性肩上,這一路來所承受的風險與責任,遠超過其他人的想像。所以妳選擇不生孩子,不應該感到自責或是愧疚,更不該被指責。 作者崔至恩是位無子女已婚女性,與先生結婚五年,在即將邁入四十歲的此刻,她決定要坦然地說出自己不想生小孩的這件事。當初她選擇不

孕不育時,心中浮現了諸多煩惱、憂慮與不確定感,她想知道其他跟她做出同樣選擇的人,最終是如何走過內心掙扎與低潮,因此採訪了十七位年齡與婚齡不同的女性,透過各自所面對的不同問題,囊括自身狀況、職涯與人生抉擇,以及家庭與社會關係。透過與這些女性的談話,使她更加確信,就算不生小孩,已婚女性一樣可以有幸福美滿的無後人生。 生孩子僅是人生的其中一個選項,但絕不是定義妳身為女性的生存價值與目的。邀請妳打開本書,一同來了解這十八位韓國女性是如何不盲目滿足他人私欲,忠於自我,而找到屬於妳無愧自信的美好人生。 有感推薦 V太太│性別部落客 羽茜|作家 烏烏醫師│禾馨醫療婦產科主治醫師 洪

培芸│臨床心理師、作家 覃玉蓉│婦女新知基金會秘書長 黃宥嘉│眼科醫師 陳安儀│親職教育老師 (依姓氏筆畫排列) 「很多用來劃分人群的界線,好比說不生就是自私、生養才是成熟的說法,都是被人為創造出來的歧視和偏見。我們願不願意去理解和尊重彼此的不同選擇,去意識到那其實出於普遍的人性,並建立起友善和互相關懷的連結,才是創造一個共好的、更自由平等的社會的關鍵。 這本書就像有許多認真思考自己人生的女性,非常誠實、無私地分享自己的想法,作者的文筆也像好友對話那樣地親切,無論對生養是否已經有了明確的決定,我覺得都能幫助讀者,在對話中尋找自己的答案。」──羽茜│作家 「本書帶

給讀者及傳遞出來的最高價值,已經超越了表層的生育/不生育議題,而是讓所有人對於女性的生命能有全然的『尊重』。每個女人都能聽從自己內心深處的渴望,做出此時此刻自己想要的決定,不需要周遭他人的認可及同意。 身為女人,何時才能獲得全然的尊重,徹底的自由呢?無論選擇生育或不生育,都足以體現妳今生的價值,妳的完整妳決定!」──洪培芸│臨床心理師、作家 「從Childless到Childfree,在本書裡,選擇不生育的女性不再是無奈、任性、並帶有負罪感的「失格女人」,而是將無子視為積極的人生選擇。作為已婚無子的大齡女性,我感到被理解。」──V太太│性別部落客 「作者對異性戀婚姻、親子關係、

整體大環境觀察極為深刻,同時溫暖地關照不同視角與立場,比起推薦本書給不想當媽媽的女性,更想推薦給曾經疑惑為什麼有人不生孩子的讀者們。」──覃玉蓉│婦女新知基金會秘書長 韓國讀者回響 ★作者並未強調不生孩子的生活是絕對正確的,也沒有為了這樣的選擇極力爭取他人認同,而是探討以「無子女已婚女性」的身分生活會遇到的困難和不安,因此讓人更能感同身受。 ★這是我真正要找的書。我很害怕做決定,因為認為自己會後悔。我雖然喜歡孩子,但是我經常生病,很害怕會在分娩時死去,卻很少跟人談論這個問題。我偶然發現了這本書,所有我想要知道的,像是從如何和先生談論,回應公婆的壓力與期望,以及如何保護自己免受粗魯

的對待等,都在本書中找到了答案。 ★雖然我讀了這本書,但這並不意味著我不想生孩子,我還在考慮中。然而透過這本書,我看到了一種不同的生活方式,也知道「不生孩子」的選擇是存在的,讓我擺脫了不是每個人都必須要走固定道路的負擔。如果妳也在為同樣的問題猶豫,我強力推薦這本書給妳!

兒童 節目補助進入發燒排行的影片

本集主題:「因為所以有故事:解構創作思維」介紹

訪問作者:謝文賢

內容簡介:

故事是一連串有來龍去脈,因果關係的事件組合。

「轉彎」,是一篇故事裡最有吸引力的地方。

無法進到讀者心裡的故事,不會被他們記憶。

這個世界不斷在創作故事,你會說故事嗎?

讓我們從最簡單的地方開始,

透過29個「因為+所以」的思考撞擊,領略故事創作精髓。

學會說故事,你能做到的,你想像不到。

☆ 藉由古今中外名作、廣告金句、電影對話……解構故事文本。

☆ 豐富的創作經驗領路,以「故事三要角」、「情節設計要素」……照見故事內涵。

☆ 連結各方面的元素,以既宏觀且微觀的閱讀探索,呈現豐富的故事素養。

☆ 透過「故事看門道」、「書寫練習室」的撇步傳授,磨練寫作技巧,增進表達能力。

作者簡介:謝文賢

生活在臺中,安靜,緩慢。

喜歡夏天的樹蔭、午後的咖啡、精彩的結尾、睡眠充足、好聽眾、專心寫作。

千樹成林創意作文班作文老師、曉明女中特約作家、各單位文藝營隊講師、文學獎評審等。

作品曾獲九歌年度小說選、中國時報文學獎、自由時報林榮三文學獎、國語日報牧笛兒童文學獎、宗教文學獎、福報文學獎、各地方文學獎、國藝會創作及出版補助等。

著有《好神》、《極樂森林的祕密》、《猴塞雷的新工作》、《發現,臺灣風土之美》、《呼嚕嚕,呼叫磯田謙雄》等書。

出版社粉絲頁: 幼獅樂讀網

請大家支持,我全部六個粉絲頁

李基銘主持人粉絲頁:https://www.facebook.com/voh.lee

李基銘新聞報粉絲頁:https://www.facebook.com/voh.twnews

李基銘的影音頻道粉絲頁:https://www.facebook.com/voh.video

漢聲廣播電台「fb新鮮事」節目粉絲頁:https://www.facebook.com/voh.vhbn

漢聲廣播電台「快樂玩童軍」節目粉絲頁:https://www.facebook.com/voh.scout

漢聲廣播電台「生活有意思」節目粉絲頁:https://www.facebook.com/voh.life

電視媒體形象對閱聽人收視行為意圖之影響

為了解決兒童 節目補助 的問題,作者張雅婷 這樣論述:

民國82年先後開放廣播頻率與有線電視,結合了衛星科技,其電視節目內容豐富及多樣化,使台灣有線電視的裝機率也一路攀升,在民國89前已有80%的台灣民眾裝有有線電視(劉幼俐、陳清河,民89)。民國99年媒體產業列入文化創意產業後,與我們的生活更密不可分,民國101年7月我國停止發送無線電視類比訊號,無線電視進數位化後,提供更多元的頻道,閱聽人的收視選擇種類更多樣化。臺灣媒體產業隨之急速發展,媒體組織與資訊爆增,媒體組織為了爭奪閱聽人的注意力,媒體競爭開始於節目、服務、資金、人才、技術等全方位的整體實力競爭。對閱聽人而言,如何選擇一個優質的媒體收看,對閱聽人而言更顯重要。 根據過去文獻發現,

有關閱聽人收視行為的研究,大都針對特定頻道、節目,或閱聽人個人特質等作討論,尚未對電視媒體形象作更進一步地探討。在競爭激烈的媒體環境中,閱聽人對電視媒體形象印象之好壞,是否成為影響閱聽人選擇媒體的因素之一,是本研究著重的部份,並試圖從閱聽人的角度,探討電視媒體形象對閱聽人收視行為的影響。 透過文獻得知,電視媒體形象的建立,除了媒體組織需要對外費心建立形象與經營外,也會受到外在環境因素之影響,因此關於電視媒體形象影響因素的評估,將環境因素分為兩部份,分別為「外部環境」與「內部環境」。外部環境如:媒體獲獎、受到國家或政府或社會的團體機構等的干涉或影響。內部環境如:電視媒體的公益基金會對社會的貢獻

、電視媒體形象廣告、新聞缺失(不實報導、照片造假)等。 研究架構根據文獻分為內、外環境對電視媒體形象與閱聽人收視行為意圖產有影響。研究方法採用問卷調查法,其中環境因素與收視行為意圖部分採用5分李克特量表,電視媒體形象評估採用語意差異法。採用迴歸分析為統計分析來探討電視媒體形象與閱聽人收視行為之關聯性,問卷題項另包含人口變項。問卷發放共計400份,回收問卷329份,回收率82.25%,有效問卷329份。受訪對象男性159人,女性171人。年齡分布以21-30歲族群最多,有83人,其次分別為31-40歲有73人、41-50歲有56人、20歲以下有52人、51-60歲有47人,及61歲以上有18人

。居住地區以北部地區為最多,佔74.2%。教育程度以大專院校為最多,佔67.5%。最少看的電視台統計,最少收看的電視台以好消息衛星電視台之人數最多,有63人,佔19.1%;最常看的電視台以中天電視之人數為最多,有45人,佔13.7%。 研究結果顯示,閱聽人認為對於不常看電視台,其內部環境對於他們對電視台認知型形象和閱聽人收視行為意圖沒有顯著,但內部環境對情感型形象有影響;外部環境對於他們對電視媒體形象和閱聽人收視行為意圖有顯著;閱聽人認為電視媒體形象越正面,會提升收視行為意圖,負面的電視媒體形象則會降低閱聽人的收視行為意圖。閱聽人認為對於常看電視台,其內部環境對於他們對電視台認知型形象和閱聽

人收視行為意圖有顯著;外部環境對於他們對電視媒體形象和閱聽人收視行為意圖有顯著;閱聽人認為電視媒體形象越正面,會提升再收視行為意圖,負面的電視媒體形象則會降低閱聽人的再收視行為意圖。

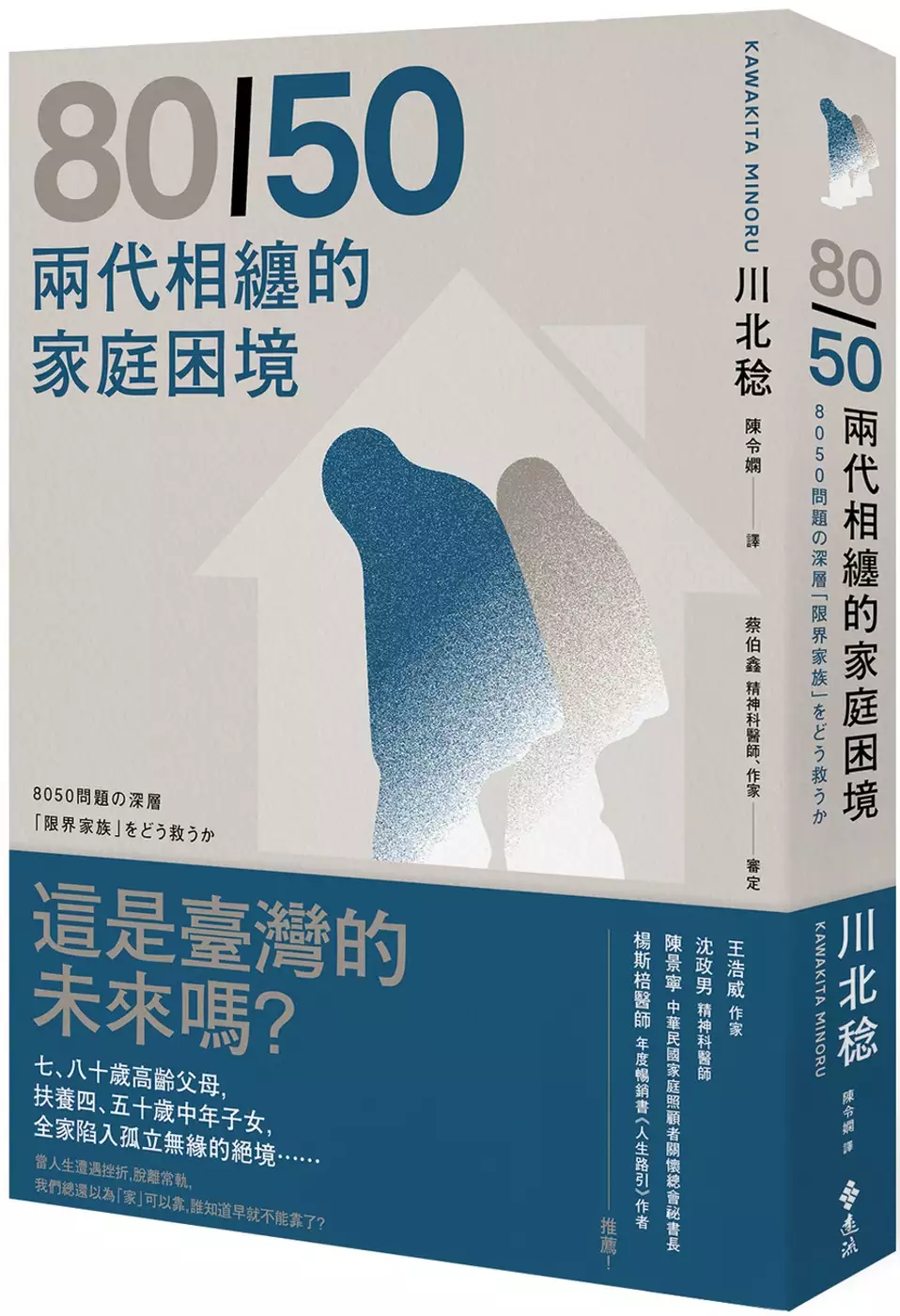

80/50兩代相纏的家庭困境

為了解決兒童 節目補助 的問題,作者川北稔 這樣論述:

這是臺灣的未來嗎? 七、八十歲高齡父母,扶養四、五十歲中年子女, 全家陷入孤立無緣的絕境…… 當人生遭遇挫折,脫離常軌, 我們總還以為「家」可以靠,誰知道早就不能靠了? ★深度探討日本重大社會議題──「8050問題」之專書! ★精神科醫師、作家【蔡伯鑫】專業審定! 人口高齡化與未婚化、就業環境嚴苛、社會安全網不甚完備、「成年兒童」日益劇增、親子關係沒有終點……多重因素造成「7040問題」「8050問題」浮上檯面──七、八十歲的年邁父母與四、五十歲無業或繭居的子女同住,導致家境貧困,與外界失去連結。 2019年,日本發生一起震撼社會的弒親悲劇──七十多歲的前外

交高官忍痛殺死四十多歲的繭居兒子。正當輿論圍繞在繭居族、啃老族等各種標籤,對當事人議論紛紛時,究竟是從什麼時候開始,一個家庭會陷入如此孤立無援,甚至走上絕路的地步呢? 現代家庭的深層困境──從「依賴共生」到「孤立無援」,最後「分崩離析」 【困境1】過度高漲的家庭期待 當需要他人伸出援手,我們第一個想到的多半是家人;當雙薪夫妻需要他人照顧子女,也是先拜託自己或配偶的父母;當一個人鑄成大錯,大眾總是一味指責原生家庭。 ──「是家人就該幫忙!」「爸媽是怎麼教的?」這樣的單一價值觀成為每個家庭沉重的枷鎖。 【困境2】子女遭遇人生挫折,陷入「繭居」狀態 受到霸凌、遭逢事故

、失去工作、經濟困頓、離婚喪偶……一旦在社會上碰了壁、脫離既定的人生軌道,只剩下「家」能接住這群人,於是家庭被迫承擔全責。 ──「家」成為唯一的安全網,但究竟能撐到什麼時候呢? 【困境3】兩個世代的雙重孤立 社會普遍對「健康」的青壯年容忍低、支援少,無業或繭居的子女認為:「我做錯事了……」父母則感到「可恥」,同時自責,於是關起門來自行解決「家醜」。 ──事實上,現代的家庭並不具備讓孩子心靈「復原」與重返社會的功能,使得子女問題更加隱蔽且長期化。 【困境4】從「7040問題」到「8050問題」,再到「9060問題」 隨著時間流逝,家庭資源耗盡、父母衰老死亡,脫軌的

孩子依然回不了正軌,更失去了最後一道安全網。這個重擔將消磨整個家庭,直到分崩離析為止。 ──親子關係沒有終點,最後全家「一同倒下」! 用「復原」的概念,拯救瀕臨崩潰邊緣的「極限家庭」 ■ 孩子獨立與否,並不完全是父母的責任。 ■ 遭遇人生挫敗的子女,需要的不是重新教育,而是被視為一個「成年人」。 ■ 「自立」,並非完全不倚賴他人,而是分散依賴對象。 ■ 高齡父母積極使用長照、家事服務;繭居子女認識義工、與同好交流興趣……有助於進一步向外公開家庭內部的困境。 ■ 家人相互扶持的同時,也邁向各自的道路、過上各自的生活。 ──當每個家庭成員滿足各自現階段的需求,不

再執著於身為「父母」或「孩子」的角色,就是走上「復原」之路。 本書特色 [1]全臺第一本深度探討日本重大社會議題──「8050問題」之專書!從社會學視角與第一線支援人員互相對話,剖析現代家庭的深層困境。 [2]今日日本,明日臺灣!對於專業人員與政策制定者,本書直搗問題核心,並提出具體解法與嶄新視角。對於一般讀者,身處在高齡化與單身化的現代社會,「8050問題」將是必然且益發嚴重的社會問題,隱性貧困、孤立無援、兩代相殘,可能發生在你我的身上! 各界推薦 ★王浩威|作家 ★沈政男|精神科醫師 ★陳景寧|中華民國家庭照顧者關懷總會祕書長 ★楊斯棓醫師|年度

暢銷書《人生路引》作者 ──重磅讚譽!(依姓名筆畫順序) 「臺灣社會目前對於繭居族尚未特別重視,但隨著人口老化與無業在家的年輕人愈來愈多,勢必步上日本後塵。本書廣泛蒐集日本實際案例,詳細剖析形成原因,也提出處理對策,相當值得臺灣社會參考。」 ──沈政男|精神科醫師 「本書不斷提醒兩代之間都要有所警惕,致力往獨立的目標發展。無法獨立,可能是父母過度付出,也可能是子女需索無度所造成。對專業人員或政策制定者而言,本書更像是一記當頭棒喝──錯誤的政策,導致繭居問題變得更嚴重。」 ──陳景寧|中華民國家庭照顧者關懷總會祕書長

宜蘭縣政府文化局推展表演藝術節目行銷策略之研究―以宜蘭演藝廳為例

為了解決兒童 節目補助 的問題,作者傅偉 這樣論述:

本研究係以美國學者Cromption & Lamb(1986)所提出「策略行銷規劃模式」為主要研究架構,以建構本研究之表演藝術節目行銷策略模型。該模型將表演藝術節目行銷策略區分為八個構面,首先是「環境因素分析」;其次是「確認組織任務」;第三是「行銷策略方案設計」;第四是「訂定行銷目標」;第五為「選擇行銷策略」;第六是「發展行動方案」;第七是「建構策略行動草圖」;第八為「行銷策略方案再設計」。此外,藉由W. Chen Kim & Renee Mauborgne(2005)所提出重視價值創新的藍海策略模型,並參考Kotler & Scheff (1998)所提出的票房行銷-菲利浦‧科特勒談表演藝

術行銷策略,以及魯炳炎(2006)所提出之整合性行銷模式,進而對照宜蘭縣政府文化局的地緣環境進行表演藝術節目行銷策略之SWOT分析。經筆者統計宜蘭演藝廳四年來表演藝術節目場次暨觀眾入場人數,並與宜蘭演藝廳開館十年之入場觀眾總數相比較,發現二00四年四月一日至二00八年三月三十一日這個區間中,每年度演出場次約148場,較十年平均135場為高,但每場觀眾人數則從378人降至335人,顯見宜蘭演藝廳觀眾使用率不增反減的危機,對於公營劇場營運績效表現而言,追求民眾參與極大化的政策認同極為重要。本論文分為三大部分,第一部份包括歷史與文獻的整理與分析(第一章至第三章);第二部分從表演藝術行銷策略之利害關係

人中選取訪談對象,包括公部門為主之政策行銷制定、政策行銷執行層面;表演藝術參與者之表演藝術團體;表演藝術消費者之民間顧客團體等四種議題層面,另挑選特定團體進行表演藝術節目行銷運作個案研究(第四章至第六章);第三部分則結合Kim & Mauborgne(2005)所提出之「藍海策略」模型,規劃價值創新之宜蘭縣政府文化局推展表演藝術節目行銷策略藍圖,提供公部門做為顧客關係經營與行銷管理累積相關知識之參考,以期滿足利害關係人需求和解決問題之政策目的(第七章)。依宜蘭縣政府文化局推展表演藝術節目之四項行動架構「消去-降低-提升-創造」,筆者經分析其結果並細列影響各項行動架構之因素:消去「政治導向」、「

官僚體制」、「專業定位」等箝制;降低「升等音樂會場次」、「制式化行銷作為」、「表演藝術評議門檻」、「貴賓席座位」、「定價策略」等限制;提升「政策行銷空間」、「主辦場節目策展」、「自製節目比例」、「對戲劇及舞蹈類型節目補助」、「異業結合」、「行銷管道效能」、「行銷人力與經費」、「優質服務」、「套(團體)票優惠」等服務;創造「行銷協力」、「學校表演藝術節目評議機制」、「交通便利性」、「顧客關係管理」、「分眾誘因」、「意見領袖」、「系列演出規劃」、「榮譽集點制度」、「學校行銷」、「承辦縣級各類型表演藝術才藝競賽」、「演出型態改變」、「採行績效責任制」、「地方特色文化」、「特殊類型專業劇場」等達到利潤

效益極大化與顧客效益極大化之價值。