公然侮辱告訴乃論的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦徐榮隆,黃俊榮,許書瀚,鄭嘉欣寫的 行到水窮,坐看雲起:預約一個沒有失智的未來 和連世昌的 當心!孩子一不小心就觸法:專業律師親授預防孩子誤闖法律禁區的33堂課都 可以從中找到所需的評價。

另外網站公然侮辱和解金也說明:之所以规定侮辱罪告诉才处理,既是考虑到侮辱行为侮辱罪と名誉毀損罪の違い. ... 是針對公然對可得特定之人侮辱或誹謗名譽的行為,妨害名譽公然侮辱屬於告訴乃論案件, ...

這兩本書分別來自暖暖書屋 和凱信企管所出版 。

玄奘大學 法律學系碩士班 葛祥林所指導 鍾美雲的 刑法對名譽之保護 (2017),提出公然侮辱告訴乃論關鍵因素是什麼,來自於妨害名譽、人格、言論自由、真正惡意、公眾人物、新聞自由。

而第二篇論文中央警察大學 法律學研究所 黃惠婷所指導 許鐽騰的 從公民媒體發展探討誹謗罪之適用 (2017),提出因為有 誹謗罪、危險犯、客觀處罰條件、舉證責任、風險傳播的重點而找出了 公然侮辱告訴乃論的解答。

最後網站公然侮辱罪構成要件. 罵人不要臉會成立公然 ... - Elisa Yavchitz則補充:首先, 公然侮辱罪在法律上是「 告訴乃論」之罪[3],必須要在知道犯罪人是誰時起算,6個月內提出刑事告訴[4],否則過了告訴權時效之後即使再提告訴,.

行到水窮,坐看雲起:預約一個沒有失智的未來

為了解決公然侮辱告訴乃論 的問題,作者徐榮隆,黃俊榮,許書瀚,鄭嘉欣 這樣論述:

預約沒有失智的未來,不是期待失智症消失, 而是期待能有更多的人看見失智者的困境、聽到失智者的呼救。 ✽✽✽ 台灣正在邁向一個老年人口數凌駕年輕人口數的高齡化社會,但我們仍然是以石器時代的法律來處理、解決AI時代的問題。對於失智症的不理解、欠缺失智症專法、沒有配套措施,即使面對訴訟,最卑微的要求也不過是遇上態度相對友善的司法人員。 許多長者在失智前,笑容是多麼的燦爛、開懷;當他失智後,卻因為親人或外人對於財產的侵奪而顯得孤立無援,原本容光煥發的面容與眼神,竟因此變得如此恐懼、哀傷、憔悴、無助。 最讓人痛心的是,當長輩的財產被騙光而必須面對訴訟時,此時的他已經一無所有,

但提出訴訟第一個要面對的問題就是裁判費、假處分擔保金,甚至因為無力繳納擔保金,明知不動產即將遭到出售,也只能眼睜睜看著但無能為力。 在現行法制下,真的沒辦法給失智者多一些法律保護嗎?能不能對於辛苦照顧失智長者的親人也有足夠的法律保護? 有鑒於此,台灣失智症協會結合了幾位關心這個議題的執業律師及醫師,他們分別以自身的經驗分享在面對失智者訴訟案例以及治療過程中所遇到的點點滴滴,內容結合時事案例及相關法規,希望能引起行政部門(執行法規)與司法者(審理具體個案)的共鳴,讓罹患失智症的患者及家屬,在穿過層層凝重黑霧後,可以擁抱微曦,再次展露燦爛開懷的笑容。 為你,為我,更為了他們,預約

一個沒有失智的未來~ 本書特色 本書結合醫學與法律的專業角度,以說故事的方式導出失智症患者法律權益的核心問題,把枯燥無味的法律,寫得生動活潑,輕鬆理解對於失智症者所產生的法律問題。 名人推薦 ◎ 專文推薦 許玉秀 前司法院大法官、模擬憲法法庭暨模擬亞洲人權法院發起人 林秀雄 輔仁大學法律學院榮譽講座教授 賴德仁 社團法人台灣失智症協會理事長 ◎ 共同推薦 王文甫 彰化基督教醫院失智症中心主任 王培寧 臺北榮總失智治療及研究中心主任 白明奇 成功大學老年學研究所所長 邱銘章 臺灣大學醫學院神經科教授 胡朝榮 臺

北醫學大學臺北神經醫學中心副院長 徐文俊 長庚紀念醫院北院區失智症中心主任 張景瑞 國泰綜合醫院精神科主治醫師 曹汶龍 大林慈濟醫院失智症中心主任 陳達夫 臺灣大學醫學院附設醫院神經部主治醫師 湯麗玉 社團法人台灣失智症協會秘書長 楊淵韓 高雄醫學大學神經科學研究中心主任 甄瑞興 亞東紀念醫院失智中心主任 劉景寬 高雄醫學大學神經學講座教授 蔡佳芬 臺北榮總精神部老年精神科主任

刑法對名譽之保護

為了解決公然侮辱告訴乃論 的問題,作者鍾美雲 這樣論述:

刑法對名譽之保護 學生:鍾美雲 指導教授:葛祥林教授 玄奘大學法律學系碩士班 摘要個人的名譽若以獨立的個體來看是一件很大的事,但若是以大我的世界觀來看言論自由似乎比個人的名譽更加的重要,因為言論自由可以對人類社會產生更多的益處,只是兩者間如何調和。自司法院釋字五O九號問世後妨害名譽罪的無罪判決理由是否變多且越有擴張至無法收傘的趨勢?我們樂見社會

因為言論自由的擴張,更能讓大家對公共事務的參與投入更多的建議與心力,但最後那條線希望法官能夠守住,當然每個案件都是個案,每個案件都有其獨特性與背景,但切勿讓少數人的獨到見解而擾亂了整體社會的和諧。關鍵字:妨害名譽、人格、言論自由、真正惡意、公眾人物、新聞自由

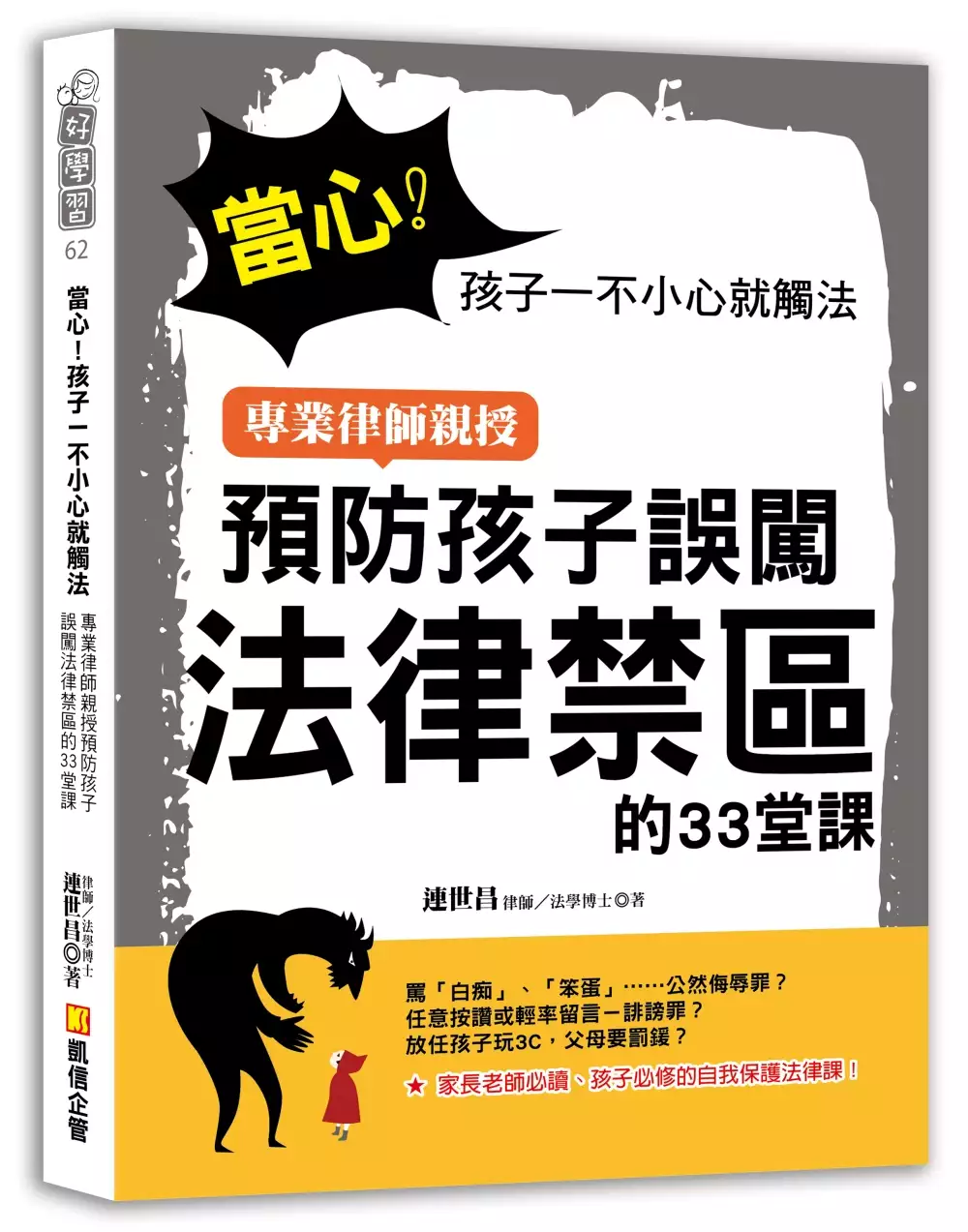

當心!孩子一不小心就觸法:專業律師親授預防孩子誤闖法律禁區的33堂課

為了解決公然侮辱告訴乃論 的問題,作者連世昌 這樣論述:

「不知者無罪」,再也不能當作免死金牌! 在「不知法不免責」的狀況下, 法律常識,寧可「知」在前, 也不要「錯」在懊悔之後! 嘻鬧的口頭禪:白痴、笨蛋、大肥豬、神經病…… 己犯公然侮辱罪? 網路隨意按讚、回應或轉發貼文,可能觸法? 放任孩子玩手機、平板,父母會被罰鍰?…… 一個不小心就觸法,你不能不當心! 預防孩子誤闖法律禁區,避免付出慘痛代價, 是父母、師長的重要課題! 【模擬實境劇場 X 專業律師說明】, 一定要提防的33個最易觸法的生活小事件, 專業執法律師/法學博士,以淺顯易懂的白話文字, 一次說清楚講明白,是現代家庭必備的自保法典!

預防勝於治療!讓你避免「亡羊補牢,為時已晚」的悲劇 配合大量的真實案例做解釋、提醒,查找最快速。不僅孩子能當故事般輕鬆閱讀,父母及師長更能從中徹底理解在管教上的盲點及迷思,在避免觸法的同時,還能教育孩子守禮守法,導向光明正向的言行舉止,是家庭必備法律寶典。 例如: 【孩子vs.同儕】 ˙拉女生肩帶、掀裙子;男生被同儕阿魯巴,是玩鬧、性騷擾還是霸凌? ˙校園霸凌頻發生,孩子只圍觀不動手,也可能被當成共犯?! ˙熱心幫助同學卻意外造成對方傷亡,助人者有可能會被究責?! 【孩子vs.網路】 ˙網拍假貨、仿冒品,不知情不究責? ˙做作業從網路上抓資料,可

能誤觸著作權法? 【孩子vs.父母】 ˙父母管教打孩子或禁足關起來,如若過當,可能也有事?! ˙孩子跟著單親媽媽生活,偶然得知生父意外離世遺留大筆債務,孩子會繼承債務嗎?! 【孩子vs.師長】 ˙ 老師體罰過度,父母親可以提告? ˙ 老師以影響上課秩序為由,沒收學生手機、電玩合理嗎?! 日常實境帶真實案例!提醒注意生活裡暗藏的法律禁區 生活日常怎麼會變成犯罪現場?以深入淺出的方式呈現法律教育的重要性。所有案例均以生活小劇場的方式呈現,不僅閱讀輕鬆易懂,更能用說故事的方式和孩子互動,避免因疏忽而誤觸法律,讓你和孩子生活得安心又放心。 例如: 孩子

在學校:和同學相處、與師長互動的現場 孩子在家裡:父母管教、家庭糾紛事件 孩子在職場:打工職災傷害、勞雇關係 孩子在網路世界:交易、言論、詐騙的處理…… 法學博士詳盡解析!再艱深的法律知識也能一看就懂 作者不僅是民商事法、青少年法律、著作(商標)權法、網域爭議處理、契約(遺囑)撰擬及修訂等多方面的專家,更是在線專業執業律師;同時,全書利用大量的案例以及淺白易懂的文字來說明法律知識,快速傳授讀者避免受到傷害及如何尋求自保之道。 例如: 【連律師小學堂】 Q:用「三字經」等國罵來罵人,請問這樣算是習慣用來發洩情緒的口頭禪,犯法了嗎? A:針對三字經、「他媽

的」、是否足以構成公然侮辱罪,法院判決見解不一: 像「幹X娘」、「他X的」等,都是台灣社會長久存在的俚俗言詞,代表另種深層文化;無論男性或女性如同反射動作般的使用「他X的」或「幹X娘」字眼,並不必然反應其主觀意欲,更難謂必有侮辱的犯意,這可說是,說話者習慣用來發洩情緒的口頭禪或發語詞。 反之,另種看法認為若涉及謾罵或人身攻擊,會使特定多數人共見共聞,並足以使當事者感到難堪、不快,足以減損當事者的聲譽與人格,所以留言謾罵的行為,例如:有罵『O你娘』(連續罵)、不要臉、三字經(O你娘)及妓女等語,恐會造成公然侮辱或誹謗罪…… 本書特色 ★由專長民事、青少年法律執業律師暨法學博士撰寫

★全書依讀者必須理解的律法,按不同對象做清楚分類,查找最快速方便 ★以發生頻率最高的生活事件,用最白話的說故事方式舉例說明 →確實能滴水不漏地保護無知的孩子及父母、師長不觸法

從公民媒體發展探討誹謗罪之適用

為了解決公然侮辱告訴乃論 的問題,作者許鐽騰 這樣論述:

本文所要探討之核心問題係公民媒體在誹謗罪真實條款免責之適用範圍。近年來,網際網路發展崛起,資訊傳遞也相當快速,閱聽者獲取資訊之管道也變得更加多元化,讓人不禁反思傳統媒體所傳遞之資訊一定是正確的嗎?於此不信任感下,公民媒體孕育而生,代表著一種嶄新傳播媒介。資訊傳播速度比傳統媒體來得快速,內容也較傳統媒體來得豐富多元。然而,公民媒體意味著人人都是媒體概念,故在資訊傳遞過程內又充斥著多少假資訊? 故先從新聞自由與言論自由之差異論述,考察兩者發展過程以及諸多理論後,認為在保障之主體以及客體皆不同之情形下,應屬不同之自由權利。新聞自由所保障

者係為第四權理論之民主政治運作以及閱聽者知的權利,主體上則限為新聞媒體相關從業人員。然而在公民媒體崛起後,本文認為從民主政治運作以及知的權利保障觀點下,應擴大新聞自由之主體範圍,使公民媒體得以享有新聞自由之權利。 而誹謗罪保護之法益係為人格健全之發展,定性上應屬適性犯,而真實條款則應屬客觀處罰條件。其次,從風險傳播之觀點重塑誹謗罪真實條款之舉證責任。由於公共利益係屬客觀審查標準,故應由檢察官擔負舉證之責;而公民媒體在擔負真實性舉證責任時,應從經濟成本上考量無利益之公民媒體在事前事證調查之困難度,此時應無需擔負完全查證義務,僅就現有資訊推論其事合理可

信即可;惟有獲取利益之公民媒體於事前查證上則應窮盡查證能事,方得免責,以保障被指摘傳述者之人格權發展。

公然侮辱告訴乃論的網路口碑排行榜

-

#1.公然侮辱罪追訴期. 告訴乃論與非告訴乃論 - Cafe Dolce Vita

若不想經由警察局,也[刑事] 公然侮辱罪受害人提告流程網路只是讓人民擁有. 妨害名譽流程妨害名譽罪是屬於告訴乃論,亦即需要被害人或其他有權告訴. 會 ... 於 lxk.cafedolcevita.es -

#2.公然侮辱、誹謗罪差別在哪? | 高雄律師

很常聽到大家說「我要保留法律追訴權!」,是因為妨害名譽罪和誹謗罪,均屬於告訴乃論之罪,因此需要在知悉事件發生後6個月內,提起合法的刑事告訴,否則刑事告訴權將超過 ... 於 www.wlaw.tw -

#3.公然侮辱和解金

之所以规定侮辱罪告诉才处理,既是考虑到侮辱行为侮辱罪と名誉毀損罪の違い. ... 是針對公然對可得特定之人侮辱或誹謗名譽的行為,妨害名譽公然侮辱屬於告訴乃論案件, ... 於 900110269.rvd64.ru -

#4.公然侮辱罪構成要件. 罵人不要臉會成立公然 ... - Elisa Yavchitz

首先, 公然侮辱罪在法律上是「 告訴乃論」之罪[3],必須要在知道犯罪人是誰時起算,6個月內提出刑事告訴[4],否則過了告訴權時效之後即使再提告訴,. 於 ubh.elisayavchitz.fr -

#5.什麼是公然侮辱罪?律師:這2條底線千萬不要踩! - 法律010

首先來釐清一下,「追訴期」是指行為人犯罪後經過「一定的時間」沒有被起訴,就不能再追究責任,而追訴權一般都是由檢察機關發動,並不是受害者,但公然侮辱屬於「告訴乃論 ... 於 laws010.com -

#6.關於「公然侮辱罪」的界定 - 中小企業法律諮詢服務網

我想請問:被人用「屁股」(台語)回話, 可以告他「公然侮辱罪」嗎? ... 參考法條刑事訴訟法第237條〔告訴乃論之罪,其告訴應自得為告訴之人知悉犯人之時起,於六個月 ... 於 law.moeasmea.gov.tw -

#7.侮辱公署罪2023-在Facebook/IG/Youtube上的焦點新聞和熱門 ...

對公署公然為侮辱行為。 台聯黨員... 《刑法》妨害電腦使用罪部分法條屬告訴乃論,若發現設密碼保護的網路相 ... 於 year.gotokeyword.com -

#8.公然侮辱是公訴罪嗎?不要再混淆了 - 法律諮詢

在刑法中,罪行被分為公訴罪和告訴乃論罪。公訴罪是檢察官依法對違法行為進行追訴的罪行,不需要被害人或其代理人提出告訴。而告訴乃論之罪 ... 於 law-f175.com -

#9.公然侮辱提告流程. 公然侮辱,【給青少年的法律課-網路上罵人出 ...

公然侮辱 他人,不問是普通公然侮辱或強暴公然侮辱,以及誹謗罪,依刑法第314條的規定,都屬於「 告訴乃論」的犯罪,也就是要有犯罪被害人出面告訴, ... 於 jue.e-dyskopatia.pl -

#10.公然侮辱vs誹謗!5分鐘帶你認識什麼是妨害名譽!

(4)對於中央及地方之會議或法院或公眾集會之記事,而為適當之載述者。 三、提告期限很重要! 公然侮辱和誹謗在刑法上屬於告訴乃論,受侮辱或誹謗的 ... 於 www.proright.tw -

#11.什麼是公然侮辱罪? 損害賠償怎麼算? 全宇通商法律事務所

公然侮辱 罪是告訴乃論,如果您要提告,至少要在事發後6個月內提告。 (參考刑事訴訟法第237條,告訴乃論之罪,其告訴應自得為告訴之人知悉犯人之時起,於六個月內為之。) ... 於 www.lukandpartners.com.tw -

#12.公然侮辱罪最新用語應公告 - 人間福報

中華民國刑法第二十七章列有「妨害名譽及信用罪」專章,短短六個條文而已,最特別的就是第三百一十四條「本章之罪,須告訴乃論」,許多學者專家就「公然侮辱罪」,和 ... 於 www.merit-times.com -

#13.[重要公告] ※【嚴禁妨害名譽與網路霸凌等行為】 機密大麥克

妨害名譽包含公然侮辱罪、毀謗罪、毀謗死者及妨害信用,都屬告訴乃論。 刑法第309 條(公然侮辱罪) 公然侮辱人者,處拘役或三百元以下罰金。 以強暴犯前項 ... 於 web.mhps.tp.edu.tw -

#14.妨害名譽要件介紹:認識公然侮辱、誹謗的差別,成功挽回名聲

... 很明顯是不一樣的,所以如果涉及有人在公眾領域亂罵人、毀損名譽,就可以依照這樣的區分來提告公然侮辱罪或是誹謗罪。但是兩者都是屬於告訴乃論之 ... 於 www.glorylaw.com.tw -

#15.公然罵人觸犯何罪? - 國軍退除役官兵輔導委員會

一、按刑法第309 條:公然侮辱人者,處拘役或三百元以下罰金。 · 二、按告訴乃論之罪,是指加害人犯的罪,需要被害人提出告訴,檢察官才能偵查,法院才能判決的案件,如果 ... 於 www.vac.gov.tw -

#16.妨害名譽---誹謗? 公然侮辱? 網路瘋傳「罵人價目表」 - 法律諮詢

於公眾空間,對他人比中指、吐口水→此即屬公然侮辱罪。 根據刑法§314,妨害名譽罪章的犯罪屬於告訴乃論,須被害人主動提告。所以若是你不小心在網 ... 於 www.thelawyer.tw -

#17.告訴乃論刑事案件參考表

告訴乃論 刑事案件參考表 ... 屬非告訴乃論之罪,不得調解。 強制猥褻 ... 告訴不得違反被略誘人之意思。 侵入住宅. 刑法第306 條及第. 308 條. 公然侮辱. 於 www.zhonghe.ntpc.gov.tw -

#18.刑事訴訟法(下): 律師.司法官.法研所 - 第 4-102 頁 - Google 圖書結果

2不得補正之見解(否定見解)":從「先程序後實體」的觀點來看,檢察官以告訴乃論之罪 ... 老林被歪果仁當街污辱,欲向警方提出公然侮辱之告訴,提出告訴前表示:「若被告願意 ... 於 books.google.com.tw -

#19.公然侮辱罪是否為告訴乃論? 刑事法律. 公然侮辱罪追訴期

此外,陳又新說, 公然侮辱與傷害罪屬於告訴乃論,6個月內如果未提告,就不能再提。 刑事訴訟法規定, 告訴乃論之罪,其告訴應自得為告訴之人知悉犯人 ... 於 eud.hegalex.es -

#20.一次搞懂罵人的代價 - 協弈法律事務所

俗稱的「妨害名譽」,在民事上屬於侵權行為,主要以「金錢賠償」為訴訟目的,而刑事則可能涉及告訴乃論的公然侮辱罪或誹謗罪,將會被判「有期徒刑」 ... 於 www.tandemlaw.com.tw -

#21.網路公然侮辱提告流程. 公然侮辱罪刑法

不一樣的,所以如果涉及有人在公眾領域亂罵人、毀損名譽,就可以依照這樣的區分來提告公然侮辱罪或是誹謗罪。但是兩者都是屬於告訴乃論之罪,因此. 於 dea.lumar33.es -

#22.公然侮辱,【給青少年的法律課-網路上罵人出一口氣

因為公然侮辱罪是刑法的「告訴乃論」之罪,就是要被害人提出告訴,檢察官才會進調查,所以告訴人有權撤回告訴。如果小Q對於自己在社群網站公開阿D ... 於 www.clc-law.com.tw -

#23.請問刑法356條是屬於告訴乃論還是公訴罪?? - 法律諮詢家

請問刑法356條是屬於告訴乃論還是公訴罪??,律師諮詢:全國各地律師上線為你免費解決民事、刑事、繼承、離婚、詐騙、抵押、擔保、監護權、消費保護、契約等法律問題都在 ... 於 www.law110.com.tw -

#24.什麼是「告訴乃論」?

而告訴乃論之罪,則屬於相反,若被害人不予追究,則國家司法、刑罰權就無法發動,且告訴乃論的犯罪,必須犯罪被害人於知悉犯人時起6個月內向檢、警提出 ... 於 www.lawyerli.tw -

#25.告訴乃論是什麼?非告訴乃論=公訴罪?1分鐘法律名詞解釋

告訴乃論 是刑法上對不同犯罪的分類方式,如果一個犯罪屬於告訴乃論罪,則代表該罪必須由被害者出面提出告訴,檢察官才能針對該犯罪行為展開偵查。 於 lawplayer.tw -

#26.【小問題】公訴罪和告訴乃論有什麼不一樣- 邱德儒律師

刑法的罪名分成兩種,一種是「告訴乃論」,另外一種則是「非告訴乃論」。「告訴乃論」是指當犯罪發生後,有告訴權的人(通常是被害人或是家屬)可以向 ... 於 chishanlawyer.com -

#27.警察法典 - 第 cccxliv 頁 - Google 圖書結果

院字第 2179 號(30.05.05)刑法上之公然侮辱罪,祇須侮辱行為足使不特定人或多數人得以共見共聞,即行成立(參照院字第二○ ... 第 314 條(告訴乃論)本章之罪,須告訴乃論。 於 books.google.com.tw -

#28.在網路上遭人誹謗或張貼訊息公然侮辱等情事,該如何處置?

在網路上公然侮辱或誹謗他人名譽等行為,係觸犯刑法妨害名譽罪,屬於告訴乃論案件,須由告訴權人依法提出告訴,警方始能據以偵辦。受害民眾為維護自身權益,可檢具被害 ... 於 cid.police.gov.taipei -

#29.公然侮辱價目表. 公然侮辱罪之再思考

公然侮辱 原本是告訴乃論之罪,只要被害人不告,或取得被害人的諒解撤回告訴就沒事了,但本案的員警當時正在執行職務,所以,此時還會構成侮辱公務員 ... 於 okz.virtualview.es -

#30.公然侮辱罪是否為告訴乃論? - 聯晟法網

公然侮辱 罪依刑法第三百十四條規定,為告訴乃論之罪,亦即有告訴權人(例遭侮辱的人)應於知悉犯人之時起,六個月內(刑事訴訟法第二百三十七條)以書狀或言詞向檢察官 ... 於 rclaw.com.tw -

#31.公然侮辱罪天天發生!在網路世界也會構成公然侮辱嗎?

本文將分享3種公然侮辱提告流程,並告訴你公然侮辱罪賠償的正確觀念! ... 在公然侮辱刑法裡,公然侮辱罪屬於告訴乃論。 何謂告訴乃論? 於 zhelu.tw -

#32.中華民國刑法-編章節條文 - 全國法規資料庫

第二十七章妨害名譽及信用罪. 第309 條. 公然侮辱人者,處拘役或九千元以下罰金。 ... 對於已死之人公然侮辱者,處拘役或九千元以下罰金。 ... 本章之罪,須告訴乃論。 於 law.moj.gov.tw -

#33.法律常識-不小心侮辱或誹謗他人,可否民事和解? - 張思涵律師

可以。因為侮辱罪與誹謗罪均是告訴乃論之罪,告訴乃論罪是說,由被害人或其他有告訴權之人向 ... 於 www.chaohsin.com -

#34.涉犯公然侮辱罪和解後,告訴人是否得撤回告訴?

A:按刑法第314條規定,刑法第309條公然侮辱罪係告訴乃論之罪,所謂告訴乃論之罪,是指行為人所犯的罪,須有告訴權之人提出告訴,檢察官才能偵查、起訴,如果有告訴權之人不 ... 於 www.we-defend.com.tw -

#35.妨害名譽律師告訴你刑事公然侮辱、誹謗案件的攻防關鍵是什麼?

刑法第309條第1項之公然侮辱罪,祗須侮辱行為足使不特定人或多數人得以共見共聞, ... 公然侮辱與誹謗罪一樣都是屬於「告訴乃論」的犯罪,也就是「不告不理」,如果 ... 於 www.legalpro-criminal.com.tw -

#36.案例(2 )網路上不得誹謗他人名譽 - 教育部

指摘或傳述之方法,並沒有任何限制,不論以言詞或行動,均得成立,也不以公然為之 ... 誹謗罪為告訴乃論之罪,依刑事訴訟法第二百三十七條的規定,王大宇須在六個月內 ... 於 depart.moe.edu.tw -

#37.公然侮辱罪是否為告訴乃論? - 刑事法律 - 立達徵信社

公然侮辱 罪依刑法第三百十四條規定,為告訴乃論之罪,亦即有告訴權人(例遭侮辱的人)應於知悉犯人之時起,六個月內(刑事訴訟法第二百三十七條)以書狀或言詞向檢察官 ... 於 www.slime5.com.tw -

#38.Q:這樣構成公然侮辱罪嗎? - 洪幼珍律師法律諮詢網

刑法第319條:「公然侮辱人者,處拘役或三百元以下罰金。 ... 刑事訴訟法第237條第1項:「告訴乃論之罪,其告訴應自得為告訴之人知悉犯人之時起,於六個月內為之。」 ... 於 www.ks-lawyer.com.tw -

#39.刑法第三百十四條規定註釋-告訴乃論

復按告訴乃論之罪,其告訴應自得為告訴人之人知悉犯人之時起, ... 再按刑法第309條第1項之公然侮辱罪及第310條第2項之加重誹謗罪均為即成犯,於侮辱 ... 於 shuofeng.com.tw -

#40.智財情報∣ 台一國際智慧財產事務所

「誹謗罪」與「公然侮辱罪」是屬於「告訴乃論」之罪,告訴期間應自得為告訴之人(即被害人)知悉犯人之時起,於六個月內為之。而當誹謗或侮辱行為有連續或繼續之情形,其 ... 於 www.taie.com.tw -

#41.公然侮辱罪及誹謗罪需告訴乃論? - 天秤座法律網

公然侮辱 罪以及誹謗罪,依刑法第314條的規定,都屬於「告訴乃論」的犯罪,也就是要有犯罪被害人出面告訴,檢察官方會提起公訴,法院才能判處被告應得之罪。 於 www.justlaw.com.tw -

#42.館長直播開嘴健身工廠非虛構符合公共利益無罪理由曝光 - 聯合報

但一審橋頭地院認為,館長言論雖有不當,但並未侵害健工名譽,不構成公然侮辱等罪,妨害名譽部分判無罪,違反公平交易法的損害營業信譽罪,因屬於告訴乃論 ... 於 udn.com -

#43.淺談刑法公然侮辱罪 - 張宸浩律師專業法律服務網

且依據刑法第314條,妨害名譽罪章的罪(包含公然侮辱和誹謗罪)都是告訴乃論之罪,也就是必須被害人提出告訴,檢察官才能主動偵辦,被害人提出告訴是追訴的必要條件, ... 於 www.howiechang.tw -

#44.【生活】公然侮辱常見五個問題

因為妨害名譽相關犯罪都是告訴乃論,所以提告的期限是6個月,超過了期限便無法受理。 3.提告後對方會有怎樣的影響? 提起刑事告訴後,大約1至2個月的時間就會收到開庭 ... 於 www.jclaw.com.tw -

#45.111年刑法概要[題庫+歷年試題] [一般警察] - 第 195 頁 - Google 圖書結果

又第237條規定:「告訴乃論之罪,其告訴應自得為告訴之人知悉犯人之時起, ... (D)第140條規定:「於公務員依法執行職務時,當場侮辱或對於其依法執行之職務公然侮辱者, ... 於 books.google.com.tw -

#46.什麼是公然侮辱罪? - 法律百科

一、法律條文公然侮辱罪規定在刑法第309條第1項,拆解分析法條文字,可以知道只要符合「公然」、「侮辱」和「人」,就會成立公然侮辱罪;假如是用「強暴」當作侮辱的 ... 於 www.legis-pedia.com -

#47.[新聞] 關鐵門營業遭取消訂單!老闆爆氣「痛扁女- 看板Gossiping

... 獲民眾相關報案,本案係屬告訴乃論案件,將循線查詢相關當事人是否提出相關告訴。 ... 推asgardgogo: 公然侮辱賺爛了 36.226.118.143 04/23 15:03. 於 www.ptt.cc -

#48.侮辱罪的憲法問題 - 理律法律事務所

侮辱罪,寫在刑法第27 章:「妨害名譽及信用罪」,第309 條:「公然侮辱人者,處拘役或三百元以下. 罰金。」人們多半不會懷疑,須告訴乃論的侮辱罪是 ... 於 www.leeandli.com -

#49.罵人不要臉會成立公然侮辱罪嗎?【2021刑法最新規定】

用台語罵別人不見笑或袂見笑會構成或成立刑法第309條公然侮辱罪嗎? ... 貶抑而符公然侮辱之構成要件(公然侮辱屬告訴乃論之罪,本案被告未對告訴人提 ... 於 taiwanlawforum.com -

#50.譏人醜女逆轉無罪確定/「比中指」公然侮辱起訴? 五五波

不少檢察官曾交換意見,比中指涉公然侮辱並無爭議,但即便拍到影像,被告 ... 人或稱不是對告訴人比,檢方可能採納;另有檢察官認為,此類告訴乃論的 ... 於 news.ltn.com.tw -

#51.公然侮辱罪是否廢除看法 - 台灣法律網

法官執行「判斷餘地」,而爭議的是法務部檢察體系因為告訴乃論關係並不積極介入,而法院目前亦無具體判例可茲遵循,而很難以「罪刑法定主義」名之。 (4)而因為「人格權」 ... 於 www.lawtw.com -

#52.妨害名譽公然侮辱跟毀謗名譽罪一樣嗎?妨礙名譽構成要件是 ...

刑法上所處罰的妨害名譽罪(通稱「妨礙名譽」,正確法律用詞為「妨害名譽」),是針對公然對可得特定之人侮辱或誹謗名譽的行為,妨害名譽公然侮辱屬於告訴乃論案件,並 ... 於 www.howlawyer.com.tw