冼姓氏的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦曾國平寫的 查無此人 和鄧津華的 歐亞混血:美國、香港與中國的雙族裔認同(1842-1943)都 可以從中找到所需的評價。

另外網站冼姓氏有哪些好名字?姓冼的小孩子宝宝男孩女孩怎么起名取名 ...也說明:姓冼起什么名字比较好?冼姓男孩女孩宝宝小孩子起名取名攻略!有很多人邀请我回答类似问题:如何拯救“某”姓氏?在这里我想说的是,中国文化博大精深, ...

這兩本書分別來自新文潮出版社 和國立臺灣大學出版中心所出版 。

國立政治大學 歷史學系 劉季倫、孫慧敏所指導 張志誠的 舒新城在中華書局的出版生涯(1920-1954) (2021),提出冼姓氏關鍵因素是什麼,來自於中華書局、舒新城、出版史、經營史、出版工業。

而第二篇論文國立中興大學 中國文學系所 丘彥遂所指導 周芷蔚的 馬來西亞怡保粵語研究 (2020),提出因為有 方言、粵語、馬來西亞漢方言、怡保的重點而找出了 冼姓氏的解答。

最後網站tuzzi on Twitter: "@ViolistMurphy 「冼」作姓氏時好像讀「ㄒㄧ ...則補充:因為政經幫亂打論文議題,意外釣出冼鏡光寫這篇講文字處理設備的文章(冼唸省,不是洗) 冼大教授出身名校,任職大學教職,同時持續寫資訊專欄跟出書, ...

查無此人

為了解決冼姓氏 的問題,作者曾國平 這樣論述:

《查無此人》是一部可以用來演繹(Performance Poetry)的詩集,收錄了六十首詩人對於父親的敬畏、懷念與記憶。通過父親及家族史,試圖還原「下南洋」後的物換星移,並開始重新探索自己的身份認同與文化。 詩人堅持「老派之必要」,希望在文明與歷史的恒河裡挖掘共鳴——六十首詩皆無題目,可連綿成為「史詩」,首首亦可「獨立成篇」。以家族的移民史作為敘事脈絡,回望與拼湊歷史洪流裡的大人物、小人物,乃至無名可考者。好多歷史問題,可以沒有答案,或是多種答案,甚至是永恆的拷問——沒有題目的詩對應著已然模糊的臉龐,給自己和「查無此人」留下文字的深深烙印。 本書特色 •

洋洋灑灑的六十篇組詩,史詩般的波瀾壯闊,從移民、離散、國族、族群等,重新譜寫南洋和新加坡華人的民族記憶;並以尋找父親在歷史洪流裡的足跡,反觀與檢視自己的族群、文化身份認同。 •《查無此人》在藝術表現上,採取了篇篇皆無題目的方式,有企圖地發揮詩的無限可能與特性。散文化的句式為詩歌演繹(Performance Poetry,又譯口語詩)提供了更大空間與韌性——不論靜態閱讀、舞台表演,能靜能動,寧願「詩」的力量和影響力能有更深遠的傳播。 •曾國平之作曾經獲得台灣詩學創作獎散文詩佳作獎,台灣「華文現代詩五週年詩獎」正獎,台灣「人間魚詩社年度詩人金像獎」,入圍新加坡文學獎,第四屆「方修文學獎

」詩歌優秀獎等等。 誠意推薦 紀小樣、冼文光、林高、秀實、林廣、陳志銳、游以飄、喜菡、無花、鴻鴻、簡政珍 •如果人如螻蟻之生,那麼戰亂應該就是宇宙的暗物質、暗能量了。《查無此人》成詩的諸多意象片段,無非告訴我們:詩是文字喊痛的聲音!——紀小樣,台灣著名詩人 •《查無此人》流淌一種難得的淡然的傷懷;似於新加坡河畔遊思水中魚的一瞬或一生。以長篇組詩探問父親(歷史)且沒有落於「僵化的南洋臉孔」刻板框架,實乃詩人的高明之處。——冼文光,馬來西亞著名詩人 •《查無此人》是一首長篇組詩,由六十首詩組成。作者從親情出發,逆溯時空,書寫自己和父親對居地與故土的感懷,是一本具有歷史格局

的詩集。詩集溫潤的筆觸與厚實的感情,首首令人動容。詩集中寫出了「代溝」,但也看到「和解」;看到時間的裂痕,也看到歷史的傳承。希望也有讀者帶著探源的心,一步一步走入書中的時空。——林廣,台灣著名詩人 •在近年回歸新華詩壇的國平,憑著堅毅不懈、如火山迸發式地書寫,一躍成為詩踪處處的一支新華健筆,本書乃又一力證。詩集從「個人的父親」渺小卻重要的故事,以及私密卻不私藏的小歷史為起點,層層構架起家族的父輩、國族的祖輩、乃至華族的先輩之大歷史。充滿詩意的文字娓娓梳理間中千絲萬縷的情感血脈,與離散開枝的深刻因緣。其龐大的企圖心穿越古今中外,讓一首上承神話傳說,下接當下在地的長詩,壯麗又動人地於焉完成。

——陳志銳,新加坡著名詩人,博士生導師 •《查無此人》軸線圍繞與延伸的範圍,涉及華人移民、離散族裔、歷史文化等脈絡,涵蓋多個地理空間。曾國平的詩人之手,巧妙串連不同的圖景,上下追溯父輩、祖輩的踪影,其實就是考究個人與族群的存在意義,以文學力量叩問有無的懸念,深邃而不淺薄,遼闊而不狹隘。——游以飄(游俊豪),新加坡著名詩人、學者,新加坡南洋理工大學副教授 •思父想父再循著父親走過的線,尋尋覓覓一顆種子就好,竟是查無此人。以父為名,何嘗不是作者對家族歷史的追索省視?亦旁敲自身行過的路途以鏗鏘的情感,以強化對父之種種苦與甜的情懷。——喜菡,台灣著名詩人,詩刊主編 •我們身上留下多少

祖輩的鄉音和輪廓?時代的遷徙濃縮成一本族譜,抑或一冊父子未完成的對話和筆錄?唯有文字,能橫跨時間的永夜,「他的聲音是火 / 身體是石頭」。這是一部勇敢的作品,一場精彩的魔術秀。看詩人如何不露痕跡,把兔子、白鴿和玫瑰,一件一件從讀者的帽子內,傾倒而出。——無花,馬來西亞著名詩人 •枕著歷史,一面遙想過往,一面覓路前行。自我疊影先人的生存,於是歷史也成了自我成長的路徑。其中不確定處,卻開啟了更多想像的歧路,詩的可能。——鴻鴻,台灣著名詩人、導演,台北詩歌節策展人 •國平這本新詩集,幾乎翻轉了我過去對他詩作的印象。他過去一向擅長短詩,語言表象平凡(正如他的筆名:語凡),但出入人間,經常觸

及人生的痛處、微妙處。這本詩集則呈現了非常不同的面向。 •「父親與查無此人」這組詩是時間與空間的歷程。明晰提到的歷史有唐宋明清;讓詩中人感到驕傲的是明朝的鄭和下西洋。空間則是上海、北京、西安、台灣。所有的時空經由歲月的沖刷都淡化成一片朦朧,讀者從中感受到的是蒼茫與無奈。表象是寫父親,但無數的臉孔真正留在意識的幾乎是「查無此人」。 •綜觀詩作,雖然一反過去語凡詩作給人的印象,但在山河歲月的流變中,讀者仍然不時在時空的縫隙裡「撞見」動人的詩行。——簡政珍,台灣著名詩人、學者

舒新城在中華書局的出版生涯(1920-1954)

為了解決冼姓氏 的問題,作者張志誠 這樣論述:

本文以中華書局編譯所長舒新城的日記,探討中華書局自1920年代至1954年成為公私合營企業以前的經營史。前人研究大多聚焦於近代中國大型出版社如何從19世紀末逐漸萌芽,到了1920年代趨於繁盛的過程。至於1930年代以後,出版社如何在接踵而來的經濟大蕭條、中日戰爭、國共內戰以及中共社會主義改造下維持運作,則較少受到關注。本文將重心放在1930年代前後出版業的經營逐漸由盛轉衰的過程,發現經濟上的波動與戰爭的破壞,不僅降低民眾購書意願,還造成了書籍印刷與批銷的困難。經營上屢遭挫折的出版社,面對政治權力的步步進逼,不得不選擇配合,換取維持運作的資源。最終在中共統治下,仰賴政府已久的出版業者,只能拱手

將經營權讓予政府,成為國家傳播政治思想的工具。舒新城作為這段期間重要的參與者,積極地替中華書局網羅新稿件,協助內部經營管理,必要時還擔任代表和同業或政治勢力相周旋,可說是在動盪時期,推動中華書局運作的重要角色。

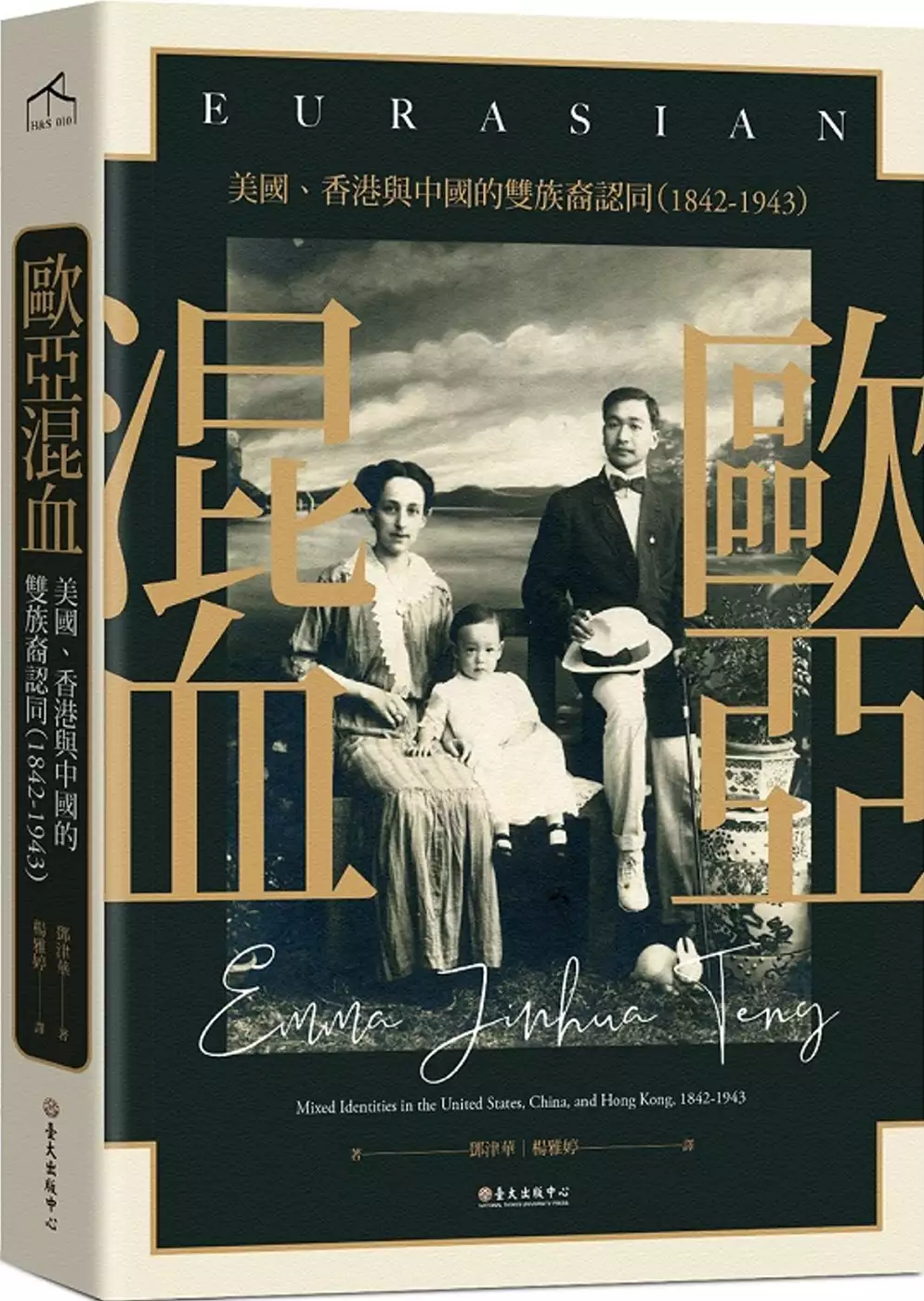

歐亞混血:美國、香港與中國的雙族裔認同(1842-1943)

為了解決冼姓氏 的問題,作者鄧津華 這樣論述:

在這些以單一族裔身分為常規, 異族通婚被投以猜疑甚至敵意的社會裡, 跨國、跨種族家庭要如何協商其身分認同? 當今新的「雙族裔」時尚蔚為風潮,「歐亞混血」成為跨國資本主義體制的典範。混種主體的形象發揮隱喻作用,象徵全球化時代各種文化、語言和資本之間的交流日盛。然而回溯至一百多年前的時空,卻非如此。 十九世紀後半,貿易、帝國擴張、傳教運動、全球勞工遷徙和海外留學,使中國與西方的接觸空前密切。縱橫交錯的跨國移動引發各種跨文化邂逅,從而產生跨種族家庭,然而這些家庭的故事多不見於世。在那段跨種族婚姻是禁忌,「歐亞混血」甚至為貶抑之詞的時期,他們如何掙扎著自我認同?

本書闡述眾多這樣的歷程,以檢視在更早的全球化年代,各種關於種族與文化混融的觀念。這些觀念可分兩類:認為種族融合有害,衍生出雜種退化與畸變;相對地,認為異種交配符合優生學的想法,則衍生出雜種優勢和種族改良。

馬來西亞怡保粵語研究

為了解決冼姓氏 的問題,作者周芷蔚 這樣論述:

馬來西亞是一個擁有多元民族、語言及方言的國家,在多種語言、方言不斷接觸的環境下,會令本來的語音、詞彙產生變化,形成一種與原鄉有所分別的方言,馬來西亞的粵語亦是如此。本文以馬來西亞的怡保粵語作為研究對象,並透過田野調查法、語音描寫法及比較分析法等方法進行研究,整理及分析出怡保粵語的語音變化及特徵,以及其與香港粵語相同及相異之處,看頻繁的語言接觸對怡保粵語在語音、詞彙上能夠造成多大程度的影響。 本文共分為六章。第一章為緒論,說明了本文的研究動機及目的、研究方法、相關文獻回顧、怡保地理及華人史等基本資料。第二章為怡保粵語的語音系統,描述了怡保粵語的聲母、韻母、聲調系統。第三章為怡保粵語與中古

音韻對照,將怡保粵語與中古音的聲母、韻母、聲調作出比較,從而看出怡保粵語的語音演變過程。第四章為怡保粵語的語音特點,透過整理上述的資料,並與其他地區的粵語作出比率,分析出怡保粵語在語音方面的特點。第五章為怡保粵語的詞彙比較,將怡保粵語與香港粵語、吉隆坡粵語的詞彙作出比率,從而看出三者的關係及相似程度。第六章為結論,敘述了本文的研究成果,以及對本文的不足之處作出檢討和建議。

冼姓氏的網路口碑排行榜

-

#1.姓冼不是念洗@ ~天空藍 - 隨意窩

200908020853姓冼不是念洗 ?生活小百科. (文摘自98.08.02 自由時報). ㄒㄧㄢˇ常被念成ㄒㄧˇ. 蘭國際蘭雨節武荖坑園區有名工讀生,名叫冼卉堉. 「冼」與「洗」字只差1 ... 於 blog.xuite.net -

#2.洗在姓氏中讀什麼? - 雅瑪知識

洗在姓氏裡怎麼讀. xǐan冼星海就是這個發音啊。 ; 洗做姓氏時讀什麼、. 洗Xiǎn. 姓。同“冼”. ; 洗在姓名中怎麼讀. 我去查了下新華字典是讀xiǎn存在這個字做姓!! ; 洗字作為 ... 於 www.yamab2b.com -

#3.冼姓氏有哪些好名字?姓冼的小孩子宝宝男孩女孩怎么起名取名 ...

姓冼起什么名字比较好?冼姓男孩女孩宝宝小孩子起名取名攻略!有很多人邀请我回答类似问题:如何拯救“某”姓氏?在这里我想说的是,中国文化博大精深, ... 於 zhuanlan.zhihu.com -

#4.tuzzi on Twitter: "@ViolistMurphy 「冼」作姓氏時好像讀「ㄒㄧ ...

因為政經幫亂打論文議題,意外釣出冼鏡光寫這篇講文字處理設備的文章(冼唸省,不是洗) 冼大教授出身名校,任職大學教職,同時持續寫資訊專欄跟出書, ... 於 twitter.com -

#5.姓冼不是洗別叫她喜互惠- 地方- 自由時報電子報

冼卉堉說,「冼」讀音ㄒㄧㄢˇ,但她國小與國中時,不僅同學不會念,每位老師第1次點到她時幾乎都會當場「卡」住;又因為「冼」字與「洗」字太像了,同學 ... 於 news.ltn.com.tw -

#6.冼姓的来源姓氏冼的起源姓冼的名人_易安居吉祥网

冼(Xiǎn 洗)姓源流单纯,源出有一:. 出自古代南方高凉少数民族姓氏。据《姓氏寻源》载:"南海番禺多冼(又作洗, ... 於 m.zhouyi.cc -

#7.姓氏:冼(Xiǎn 洗)姓源流單純,源出有一:出自古代南方高涼 ...

冼(Xiǎn 洗)姓源流單純,源出有一:出自古代南方高涼少數民族姓氏。據《姓氏尋源》載:"南海番禺多冼(又作洗,Xiǎn 音顯)姓,蓋高涼夷酋姓也。"按:晉有廣州參軍冼勁, ... 於 www.itsfun.com.tw -

#8.Dcard - 大家還有遇過哪些特殊姓氏?藺 - Facebook

大家還有遇過哪些特殊姓氏?藺、冼也超常被念錯有些姓氏大家不懂去買星巴克只能隨便掰XD(#西瓜編) ----------------------------------------------- 下載Dcard App, ... 於 zh-tw.facebook.com -

#9.冼姓源流 - 华夏宗谱网

据《姓氏寻源》载:“南海番禺多冼(又作洗,Xiǎn 音显)姓,盖高凉夷酋姓也。”按:晋有广州参军冼劲,明有弘治进士冼光,嘉靖进士冼桂奇,均广东南海人。 二、迁徙分布冼姓 ... 於 www.hxzpw.net -

#10.強姓氏唸法– 冼怎麼念 - Curphoto

简介,揭,姓氏,揭氏的始祖揭猛原名史定。西汉时期因屡立战功受封,被皇帝赐姓改名,至今已有二千多年历史。据不完全统计,目前揭氏后裔已达五六十万之众,遍布广东、 ... 於 www.curphotoaphy.co -

#11.冼姓的來源,姓冼的名人 - 名言佳句

洗(xian) 又作"冼",古代南方高涼少數民族姓氏。 郡望:番禺(今廣東廣州南部一帶)。 烈士豈受賊 ... 於 www.mingyanjiaju.org -

#12.冼(拼音:xiǎn,注音:ㄒ|ㄢˇ) | 一把刀《中文字典》

“冼”字是二級漢字,讀音是xiǎn,部首為冫,8劃。簡介:冼 。xiǎn 。姓氏。 。 。... 漢字: 冼; 拼音: xiǎn; 注音: ㄒ|ㄢ ... 於 zhongwenzidian.18dao.cn -

#13.洗姓

com 洗,音喜(xiǎn),现行较罕见姓氏。 ①见《姓苑》。②高阳蛮酋姓。《中文大字典》注引《姓氏寻源》 云: "南海番禺多洗姓,盖高凉蛮酋姓也。"高阳,三国 ... 於 bonny-in-the-box.de -

#14.冼姓介绍_冼百家姓排名 - 词典网

百家姓冼姓介绍:一、姓氏源流冼(Xiǎn 洗)姓源流单纯,源出有一:出自古代南方高凉少数民族姓氏。据《姓氏寻源》载:“南海番禺多冼(又作洗,Xiǎn 音显) 於 www.cidianwang.com -

#15.【冼】的注音·讀音冼怎麼念 - 注音字典

在《注音字典》查詢【冼】這個國字怎麼念,瞭解它的釋義和相關詞語的讀音。 於 bopomofo.kakijun.com -

#16.冼姓的起源有一个典故现在姓冼的名人 - 自媒体热点- 热点话题 ...

冼(Xiǎn 洗)姓:姓氏名称,源流单纯,源出有:. 一、出自古代南方高凉少数民族姓氏。据《姓氏寻源》载:“南海 ... 於 www.uoowu.com -

#17.姓冼的名人有哪些? - 壹讀

冼姓 是出自古代南方高涼少數民族的姓氏,雖比較少見,但在歷史上也有傑出的人才,那麼大家知道姓冼的名人有哪些嗎?下面是起名網列舉的一些冼姓名人, ... 於 read01.com -

#18.姓冼女孩名字大全,好听的冼姓女宝宝名字 - 美名堂

姓冼的女孩起名大全(www.sheup.net)是一个相对完善的冼姓女孩名字库,提供:冼姓女孩起名字库,好听的姓冼女孩起名大全,姓冼的女宝宝好听的名字,姓冼的女宝宝起名 ... 於 www.sheup.net -

#19.冼姓_百度百科

冼姓 ,出自古代南方高涼少數民族姓氏。據《姓氏尋源》載:“南海番禺多冼(又作洗,Xiǎn 音顯)姓,蓋高涼夷酋姓也。”按:晉有廣州參軍冼勁,明有弘治進士冼光, ... 於 baike.baidu.hk -

#20.冼的意思/造詞/解釋/注音_國語字典

姓氏 。 方言集匯. 粵語:sin2; 客家話:[寶安腔]sen3[客語拼音字匯] ... 於 word.aies.cn -

#21.一个岭南特有的姓氏,广东冼姓人口17.1万排全省第78位

冼姓 ,一个岭南特有的姓氏,广东冼姓人口17.1万排全省第78位,于2021年05月15日上线,由柒零后赣南老表上传。西瓜视频为您提供高清视频, ... 於 www.ixigua.com -

#22.冼氏,冼姓起源,冼氏,冼姓介绍- 百家姓 - 族谱录

冼(xian):繁体字作洗. 古代南方高凉少数民族姓氏。 郡望:番禺(今广东广州南部一带)。 烈士岂受贼奴辱. 夫人得膺谯国封. 上联说东晋南海人冼劲,世代 ... 於 wiki.zupulu.com -

#23.冼姓- 维基百科,自由的百科全书

冼姓 是一个中文姓氏,出自沈姓。 冼姓先祖名为沈汭,战国时燕人。幼时即父母双亡,从小寄居在外公的赵家中,由此与赵佗相熟。 於 wiki.kfd.me -

#24.冼姓:望出南海- 族谱学 - 微家族

冼姓 源流单纯,源出有一,出自古代南方高凉少数民族姓氏。据《姓氏寻源》载:“南海番禺多冼姓,盖高凉夷酋姓也。”冼姓在全国约有人口83万,在各姓中排 ... 於 www.vjiazu.com -

#25.姓冼的女性名人(二)-名字起源 - 起名大全

冼姓 是一个中文姓氏,出自沈姓。冼姓先祖名为沈汭,战国时燕人。幼时即父母双亡,从小寄居在外公的赵家中,由此与赵佗相熟。因为受荆轲刺秦王之事的 ... 於 www.mzqy.com -

#26.洗- 教育百科| 教育雲線上字典

姓。如明代有洗光。1.用水或溶劑清除圬垢。例:洗衫。2.清除。例:洗罪。3. ... 葉互生,卵形。夏季開淡綠色花。核果呈長橢圓形,成熟時為金紅色。2.姓。洗滌、清潔。 於 pedia.cloud.edu.tw -

#27.冼的中文姓氏以及英文拼写 - 西雅图华人资讯网

冼对应的中文姓氏以及台湾,大陆,香港,澳门,新加坡,马来西亚,韩国等地的英文拼写方法. 於 www.seattlechinaren.com -

#28.冼姓氏 - 735宝藏网

冼(Xiǎn 洗)姓:源出有: 1、出自古代南方高凉少数民族姓氏。据《姓氏寻源》载:“南海番禺多冼(又作洗,Xiǎn 音显)姓,盖高凉夷酋姓也。 於 www.mca735.com -

#29.姓冼的名人有哪些冼姓的由來– 每日要聞

冼(Xiǎn 洗)姓:姓氏名稱,古代南方高涼少數民族姓氏。郡望:番禺(今廣東廣州南部一帶)。 據《姓氏尋源》載:「南海番禺多冼(又作洗, 於 daynews.co -

#30.冼姓起源与族谱、百家姓排名,有哪些历史名人- 童乐福儿童网

姓氏:冼拼音:xiǎn 人口:约88 万〔 常见姓氏〕 排名:第182 位。位于欧阳姓之后,鲍姓之前。 冼姓百家姓排名时间排名时间排名时间排名最新182 2018年无. 於 www.tonglefu.com -

#31.分布地区- 炎黄冼氏网

冼姓 出自古代南方高凉少数民族姓氏。据万震《异物志》说:“广州南有贼曰俚,此贼在广州之南,苍梧、郁林、合浦、宁浦、高凉五郡中央,地方数千里。 於 xian.zupu.cn -

#32.冼姓_搜狗百科

冼(Xiǎn 洗)姓,中华姓氏之一。是一个多民族,多源流的姓氏。当代冼姓的人口大约有17万,为第二百八十七位大姓姓氏,大约占全国人口的0.014%。目前冼姓主要集中于 ... 於 baike.sogou.com -

#33.冼姓起源,姓冼的來源,冼姓來歷,冼姓由來 - 靈狐算命網

歷史:疑為洗氏所改。姓氏尋源:南海番禺多洗姓,蓋高涼夷酋姓也。按晉有廣州參軍洗勁,明有弘治進士冼光,嘉靖進士洗桂奇,均南海人。 於 v.8s8s.net -

#34.姓冼的男孩名字大全,冼姓男寶寶取名大全 - 八字算命網

在線起名網是專業的免費命名網站,給男孩取名字姓冼提供最好聽的名字大全:姓冼的男孩名字大全,冼姓男寶寶起名,冼姓好名大全,姓冼男孩取名字,姓冼男孩子起名字大全 ... 於 www.zhanbuwang.com -

#35.姓冼姓氏起名取名字,看這一篇文章就夠了! - 小熊問答

姓冼起什麼名字比較好?冼姓男孩女孩寶寶小孩子起名技巧攻略!免費取名軟體得名Pro! 有很多人邀請我回答類似問題:如何拯救“某”姓氏? 於 bearask.com -

#36.姓冼的女孩名字 - 139算命网

洗(xian)又作"冼",古代南方高凉少数民族姓氏。 郡望:番禺(今广东广州南部一带)。 烈士岂受贼奴辱夫人得 ... 於 m.139s.net -

#37.在廣東姓冼代表什麼- 品質生活

在廣東姓冼代表什麼說明:在廣東姓冼代表著這個姓是古代南方高涼少數民族姓氏。洗(xian)又作"冼",冼姓,在全國約有人口83萬,在各姓中排第310位。 於 mdshb.com -

#38.冼姓免費命名,取名,改名,嬰兒取名列表 - 104姓名網

提供免費命名,取名,改名,嬰兒取名,最佳筆劃配對,三才五格最佳配對,給您一個一輩子幸運的名字. 於 www.104nam.com -

#39.jumi0118 - 洗菜

354k Followers, 506 Following, 684 Posts - See Instagram photos and videos from 洗菜 (@jumi0118) 於 www.instagram.com -

#40.姓冼係正宗嶺南人,好似雜質- 香港高登討論區

冼姓 是一個中文姓氏,出自沈姓。 冼姓先祖名為沈汭,戰國時燕人。幼時即父母雙亡,從小寄居在外公的趙家中,由此與趙佗相熟。 因為受荊軻刺秦王之事的 ... 於 md.hkgolden.com -

#41.冼的中文姓氏以及英文拼写 - 湾区华人资讯网

冼对应的中文姓氏以及台湾,大陆,香港,澳门,新加坡,马来西亚,韩国等地的英文拼写方法. 於 www.chineseinsfbay.com -

#42.政情:政府文件都出錯冼豪輝被改姓「洗」 - 東方日報

中文字博大精深,有時只係差一畫或者一撇,成個字嘅意思同讀音都完全唔同晒。油尖旺區議員余德寶嘅徒弟冼豪輝(Henry)就經常被改姓,由姓「冼」變 ... 於 orientaldaily.on.cc -

#43.“洗”字作为姓氏时读什么音? _冼做姓氏怎么读 - 天天知识网

冼怎么读2021-03-30 百科达人By:黄后琴最佳答案xiǎn。声母x,韵母iǎn,部首冫,总笔画八。一是指姓氏名称,如冼星海,中国近代音乐家。二是指器皿,即古代称洗的东西, ... 於 www.ttyshi.com -

#44.冼姓氏 - 工商筆記本

冼(Xiǎn 洗)姓:姓氏名称,源流单纯,源出有一: 出自古代南方高凉少数民族姓氏。据《姓氏寻源》载:“南海番禺多冼(又作洗,Xiǎn 音显)姓,盖高凉夷酋姓也。”按:晋有 ... 於 notebz.com -

#45.冼怎麼念– 翟怎麼唸姓氏 - Vemlk

姓冼不是念洗@ ~天空藍~. 冼怎麼念. 冼星海(1905年6月13日—1945年10月30日),曾用名黄训、孔宇,中共党员。祖籍广东番禺(今广州南沙区榄核镇),出生于澳门。 於 www.vemlktre.co -

#46.冼有什麼意思 - 小鹿問答

冼(Xiǎn 洗)姓:姓氏名稱,源流單純,出自古代南方高涼少數民族姓氏。 冼姓名人:冼太夫人,中國古代民族女英雄,在粵西地區廣受尊崇;冼星海,中國近代音樂家。 於 deerask.com -

#47.警方相關報導- Yahoo新聞

灣仔警區助理指揮官冼國明說,死者是一名鎖匠,昨日下午4時20分,事主的一名朋友到 ... 一同離開阿拉巴馬州勞德岱郡(Lauderdale)監獄;兩人雖同姓氏但無親戚關係。 於 hk.news.yahoo.com -

#48.冼姓男宝宝起名_姓冼的男孩名字(满分/高分) - 幸运吧起名网

冼姓 男宝宝起名_姓冼的男孩名字(满分/高分),冼(xiǎn)姓,在全国约有人口83万,在各姓中排第310位,占全国人口的0.06%。冼姓主要分布于今广东、广西 ... 於 www.xingyunba.com -

#49.趣談冼氏起源_冼姓 - 中國熱點

姓氏起源1、出自沈姓,長江三角洲的冼氏族譜多說冼姓出自於沈姓,是一名沈汭的人秦末隨趙佗來南越,定居南雄珠璣巷,然後在宋代由珠璣巷分居珠江三角洲各地。 於 chinahot.org -

#50.冼姓 - 中文百科知識

冼(Xiǎn 洗)姓源流單純,源出有一: 出自古代南方高涼少數民族姓氏。據《姓氏尋源》載:“南海番禺多冼(又作洗,Xiǎn 音 ... 於 www.easyatm.com.tw -

#51.冼姓由来 - 360doc个人图书馆

冼(Xiǎn 洗)姓源流单纯,源出有一: 出自古代南方高凉少数民族姓氏。据《姓氏寻源》载:“南海番禺多冼(又作洗,Xiǎn 音显)姓,盖高凉夷酋姓也。 於 www.360doc.com -

#52.中国人易读错的字,说错的话 - Google 圖書結果

第四章姓氏趣谈易读错的姓氏在日常生活中,有时会听到读错别人姓氏的情况,这些差错甚至就发生在我们自己身上。比如,把“仇(qiú)文东”读成“仇(chóu)文东”,把“仉(zhǎng)小 ... 於 books.google.com.tw -

#53.冼姓氏怎么读 - 车阵百科网

冼姓,出自古代南方高凉少数民族姓氏。据《姓氏寻源》载:“南海番禺多冼(又作洗,Xiǎn 音显)姓,盖高凉夷酋姓也。”按:晋有广州参军冼劲,明有弘治进士冼光, ... 於 www.carptrix.com -

#54.冼姓

为了避免被捉捕的危险,沈汭更是把姓氏“沈”加减笔画而改成“洗”。 一说,沈汭被高凉郡的女首领招为夫婿,繁衍出一支新氏族,由此把姓名“沈汭”的“氵”与岭南取姓第一人 ... 於 www.wikiwand.com -

#55.中国四百大姓 - Google 圖書結果

当代冼姓人口有22.8万,大约占全国人口的0.017%,排在全国第二百八十一位。广东省大约占67.1%的冼姓人口,是当代冼姓第一大省。广西、香港、海南三省区集中了冼姓总人口 ... 於 books.google.com.tw -

#56.大徐本: ,洒足也。从水,先聲。(穌典切) 段注本 - 教育部 ...

姓。如明代有洗光。 (二)ㄒㄧ ˇ. 1. 古代用以盛水之盥洗器具,猶如今之臉盆。《儀禮.士冠禮》:「夙興設洗,直於東榮。」漢.鄭玄.注:「洗,承盥洗者,棄水器也。」. 於 dict.variants.moe.edu.tw -

#57.冼姓起源分布和家谱家族 - 23魔方基因检测

清代姓氏专家张澍的《姓氏考略》说:冼姓或出自洗姓。洗姓的起源比较晚,大约在三国吴时期,南方土著高凉蛮的酋长姓洗,也写作冼。高凉,三国时吴国所设置的郡,故治在 ... 於 www.23mofang.com -

#58.冼的中文姓氏以及英文拼写 - 大华府华人资讯网

冼对应的中文姓氏以及台湾,大陆,香港,澳门,新加坡,马来西亚,韩国等地的英文拼写方法. 於 www.dcchinaren.com -

#59.最齊全嘅“粤語姓氏”香港式拼法(國際通用嘅粤語姓氏廣東拼音)

網路出處:http://www.emland.net/simple/t10957234.html A AH 亞/啊AN 晏AP 鴨AU / OW 區/歐B BALL 波BAN 班BAU. 於 tongyou.pixnet.net -

#60.中國姓氏重新洗牌:快來看看你的姓排第幾?

中國最新姓氏人口數目的排名,由國務院人口普查辦公室統計,列出了目前中國人口最多的前十大姓和人口最多的前300名姓氏。 李王張劉陳——中國五大姓人口 ... 於 www.epochtimes.com.tw -

#61.冼姓氏来源_广州姓冼的很有钱吗

冼(Xiǎn 洗)姓:源出有: 1、出自古代南方高凉少数民族姓氏。据《姓氏寻源》载:“南海番禺多冼(又作洗,Xiǎn 音显)姓,盖高凉夷酋姓也。”按:晋有广州参军冼劲, ... 於 www.miaook.com -

#62.冼作为姓氏的正确读音 - 简单便签

冼作为姓氏的正确读音. by 在广东姓冼 at 2022-04-27 03:50:47. 冼怎么读2021-03-30 百科达人By:黄后琴最佳答案xiǎn。声母x,韵母iǎn,部首冫,总笔画八。 於 www.easyfootage.com -

#63.广东冼姓很厉害吗- 头条搜索

韦、符、覃、莫、赖、禤、朴……这么多特色姓氏中,有你的姓吗? 如今冼姓全国约17万人口,其中广东冼姓约占67%。冼姓虽然人丁不旺,却历代名人辈出,以下两位足以名贯 ... 於 m.toutiao.com -

#64.姓氏洗

姓冼不是洗別叫她喜互惠. 宜蘭國際蘭雨節武荖坑園區工作人員冼卉堉的姓很特別,是洗東西的洗字,左半邊三點水少一點。. 〔記者楊宜敏/蘇澳. 概觀歷史發展姓氏來源. 於 www.12mapa.co -

#65.冼姓的同义词- 相似词查询

冼姓 ,出自古代南方高凉少数民族姓氏。据《姓氏寻源》载:“南海番禺多冼(又作洗,Xiǎn 音显)姓,盖高凉夷酋姓也。”按:晋有广州参军冼劲,明有弘治进士冼光,嘉靖 ... 於 kmcha.com -

#66.千家姓氏探源———冼氏【冼姓楹联】_寻根问祖 - 博客

佚名撰冼姓宗祠通用联上联典指东晋南海人冼劲,世代为武官。他任广州参军时,海寇卢循(曾任广州刺史、平越中郎将)攻城,城破后,他被抓获,大骂卢 ... 於 blog.sina.com.cn -

#67.冼姓的起源_冼姓人口在百家姓中的排名

百家姓查询是小开心查询提供的姓氏查询服务,本页面提供了冼姓基本资料和冼姓人口走势图和地区分布图、冼姓的起源、冼姓郡望、冼姓堂号、冼姓源流等。 於 baijiaxing.xiao.fun -

#68.冼姓如何起源的? - 劇多

冼(Xiǎn 洗)姓源流單純,源出有一: 出自古代南方高涼少數民族姓氏。據《姓氏尋源》載:“南海番禺多冼(又作洗,Xiǎn 音顯)姓,蓋高涼夷酋姓也。 於 www.juduo.cc -

#69.冼的中文姓氏以及英文拼写 - 洛杉矶华人资讯网

冼对应的中文姓氏以及台湾,大陆,香港,澳门,新加坡,马来西亚,韩国等地的英文拼写方法. 於 www.chineseinla.com -

#70.冼– 冼姓氏 - Kolot

冼xiǎn 姓氏。 笔画数8; 部首,冫; 笔顺编号,41312135 详细解释冼Xiǎn 【名】 姓相关词语冼盘冼星海工具导航: 在线成语词典反义词查询近义词查询歇后语大全文言文翻译 ... 於 www.kolotwtu.co -

#71.冼姓的來源還有一個典故,很多人都沒聽過 - 每日頭條

2.出自洗姓,「冼(Xiǎn)」與「洗(Xiǎn)」的實際情況是改革以後洗(Xiǎn)姓多作「冼」,實際上,「冼」成為了原來正體字「洗(Xiǎn)」的通用簡化字,原來的 ... 於 kknews.cc -

#72.冼姓氏

姓冼不是洗別叫她喜互惠. ... 冼姓出自古代南方高涼少數民族姓氏。 ... 冼姓. 澎湖縣. 閱讀時間── 1 分鐘內. 冼姓徙澎僅1戶,居於媽宮社、南甲( 海頭),其始祖冼 ... 於 www.delhdcas.co -

#73.冼-姓氏族谱列表_观书堂家谱数据库

家谱名称, 姓氏, 页数, 册数, 地区, 时间. 嶺南冼氏宗譜, 冼, 705, 八卷/八冊, 广东-南海, 1910年. 南海鶴園冼氏家譜, 冼, 272, 四卷/四冊, 广东-南海, 1910年 ... 於 www.guanshutang.com -

#74.冼姓的來源,冼姓起源,冼姓氏的由來 - 喜蜜滋算命網

拼音:Shen. 郡望:南海郡. 名人:冼光, 冼寶干, 洗勁, 洗桂奇. 勝跡:缺. 文獻:南海鶴園冼氏家譜. 歷史:疑為洗氏所改。姓氏尋源:南海番禺多洗姓,蓋高涼夷酋姓也。 於 www.ximizi.net -

#75.冼氏渊源- 百家姓 - 安世代

据《姓氏寻源》载:“南海番禺多冼(又作洗,Xiǎn 音显)姓,盖高凉夷酋姓也。”按:晋有广州参军冼劲,明有弘治进士冼光,嘉靖进士冼桂奇,均广东南海人。冼姓当今人口约为八 ... 於 www.anxiera.com -

#76.冼姓的来源冼氏的姓氏源流-姓氏大全-百家姓

2.出自洗姓,“冼(Xiǎn)”与“洗(Xiǎn)”的实际情况是改革以后洗(Xiǎn)姓多作“冼”,实际上,“冼”成为了原来正体字“洗(Xiǎn)”的通用简化字,原来的正体字“洗(Xiǎn)”已 ... 於 www.cnbjx.com -

#77.冼姓起名:10个顶天立地的宝宝名,个个都狂傲不羁 - 网易

冼姓 或出自洗姓。源流单纯。出自古代南方高凉少数民族姓氏。据《姓氏寻源》载:“南海番禺多冼(又作洗,xian音显)姓,盖高凉夷酋姓也”。 於 www.163.com -

#78.冼氏起源郡望 - 马来西亚华裔族谱中心

冼(Xiǎn 洗)姓源流单纯,源出有一: 出自古代南方高凉少数民族姓氏。据《姓氏寻源》载:“南海番禺多冼(又作洗,Xiǎn 音 ... 於 www.mychinesefamilytree.net -

#79.冼姓男宝宝起名字大全

美名腾百家姓起名大全,冼姓起名大全,男宝宝起名字大全,女宝宝起名大全,李姓、王姓、张姓、刘姓、陈姓等百家姓宝宝取名大全,姓氏起名大全,起名示例,开拓您的起名 ... 於 m.meimingteng.com -

#80.广东姓冼代表什么 - 匠子生活

在广东冼这个姓是代表着出自古代南方高凉少数民族姓氏。冼(洗)姓,中华姓氏之一,是一个多民族,多源流的姓氏。明朝时期,冼姓人口稀少,主要集中于广东地区。 於 m.jiangzi.com -

#81.好特別的姓氏@ 活著

您姓冼(省)?為什麼要將姓名省掉?人人都有姓阿..@#%^. 5.冼主席(省主席)->大陸的省會是大官呢! 6. 一家子的姓名:冼錢冼電冼石冼能 榮獲日本省能源大賞XDDD. 於 fanshine.pixnet.net -

#82.洗姓氏讀音的評價費用和推薦,EDU.TW、DCARD

洗姓氏讀音的評價費用和推薦,在EDU.TW、DCARD、YOUTUBE、FACEBOOK和這樣回答,找洗姓氏讀音在在EDU.TW、DCARD、YOUTUBE、FACEBOOK就來教育學習補習資源網, ... 於 edu.mediatagtw.com -

#83.冼姓 - 维基百科

冼姓 姓氏语言监视编辑此條目没有列出任何参考或来源2012年8月30日維基百科所有的內容都應該可供查證请协助補充可靠来源以改善这篇条目无法查证的內容 ... 於 www.wiki.zh-cn.nina.az -

#84.分类:冼姓- 维基百科,自由的百科全书

分类“分类:冼姓”中的页面. 以下39个页面属于本分类,共39个页面。 *. 冼姓. C. 劉家輝 · 冼鏡光 · 周驄. D. 冼迪雄 · 冼鼎昌 · 冼东妹 ... 於 zh.wiki.hereiszyn.com -

#85.冼姓- 維基百科,自由的百科全書 - Wikipedia

一說,沈汭被高涼郡的女首領招為夫婿,繁衍出一支新氏族,由此把姓名「沈汭」的「氵」與嶺南取姓第一人的「先」合為「洗」。南越王趙佗對沈汭夫婦視為上賓,命他們世代守高 ... 於 zh.m.wikipedia.org -

#86.冼和洗是一个姓吗 - 芭蕉百科网

据《姓氏寻源》载:“南海番禺多冼(又作洗,Xiǎn 音显)姓,盖高凉夷酋姓也。”按:晋有广州参军冼劲,明有弘治进士冼光,嘉靖进士冼桂奇,均广东南海人。2、出自沈姓。 於 www.bajiaoyingshi.com -

#87.中港邊界的百年變遷:從沙頭角蓮蔴坑村說起 - 第 53 頁 - Google 圖書結果

6 從以上門聯顯示,張姓追溯祖宗的堂號是「清河」,與今新界不少張姓祠堂的門聯相似 ... 在田野考察時,筆者往往聽說葉氏並非首先在此村定居,他們應較劉、官及冼姓還要晚 ... 於 books.google.com.tw -

#88.洗*字左邊三點水少中間那一點,叫什麼字.音?

就是人家說的一個招牌掉下來,十個有九個是我名字的那種平凡。 可是我有一個特別的姓,我姓冼。 因為我的姓氏很少見,很多人都會唸錯,. 於 forum.babyhome.com.tw -

#89.冼姓的来源_姓冼的名人_百家姓_姓氏大全 - 卜易居

冼. 洗(xian) 又作"冼",古代南方高凉少数民族姓氏。 郡望:番禺(今广东广州南部一带)。 烈士岂受贼奴辱夫人得膺谯国封. 上联说东晋南海人洗劲,世代为武官。 於 m.buyiju.com -

#90.冼義哲/三點水,島與人|獨立評論

冼義哲,一個罕見姓氏的澎湖青年,在多元的家庭中生長,偶然在權貴二代的霸凌下開啟了對階級的認識,從此摔進政治的世界中。以政治作為人生志業,懷抱打掃公廁的決心 ... 於 opinion.cw.com.tw -

#91.冼姓男寶寶起名,智慧明達的佳名,清新雋雅又寓意不俗-尚名網

父母爲男孩取一個清新脫俗的名字,能更好的將男孩的儒雅謙恭呈現出來,使之緩緩讀來清新雋雅、不落俗套,於衆多男孩中脫穎而出。冼姓是占中國人口較多 ... 於 ppfocus.com -

#92.冼姓起源- 姓冼的名人 - 取名字大全

冼姓 起源. 冼姓主要源自:沈姓、洗姓。 1.长江三角洲的冼氏族谱多说冼姓出自于沈姓,是一名沈汭的人秦末随赵佗来南越,定居南雄珠玑巷,然后在宋代由珠玑巷分居珠江三角洲 ... 於 name.5snow.com -

#93.冼的意思|漢典“冼”字的基本解釋

冼”字的解釋,釋義,異體字,音韻方言,部首筆劃,康熙字典,說文解字,字源字形. ... 冼. xiǎn ㄒㄧㄢˇ. ◎ 姓氏。 德語 Xian (Eig, Fam). 法語 (nom de famille). 於 www.zdic.net -

#94.冼姓是什么意思和近义词 - 沪江网校

基本解释. 拼音:xiǎn xìng. 姓氏源流. 冼(Xiǎn 洗)姓源流:. 1.江三角洲的冼氏族谱多说冼姓出自于沈姓,是一名沈汭的人秦末随赵佗来南越,定居南雄珠玑巷,然后在宋代 ... 於 www.hujiang.com -

#95.定义什么意思冼姓| 例子冼姓| Word Synonyms API

冼姓 先祖名为沈汭,战国时燕人。 · 冼姓是一個中文姓氏,出自沈姓。 · 后来“洗”简化为“冼”。 · 因为受荆轲刺秦王之事的牵连,沈汭请求得到受封为南越王的赵佗之庇护,于是逃到 ... 於 wordsimilarity.com -

#96.漢語多功能字庫Multi-function Chinese Character Database

黃p28, 周p12. 鮮 洗 洒 銑 蘚 燹 跣 獮 筅 癬 姺 毨 尟 廯 鍌 烍 禒 赻. 𠗌冼(寒貌). 李p114, 何p197. HKLS, 人文, 同聲同韻 · 同韻同調 · 同聲同調, 姓氏 ... 於 humanum.arts.cuhk.edu.hk -

#97.冼的中文姓氏以及英文拼写 - 夏威夷华人资讯网

冼对应的中文姓氏以及台湾,大陆,香港,澳门,新加坡,马来西亚,韩国等地的英文拼写方法. 於 www.chineseinhi.com -

#98.冼姓造句

冼姓 主要分布于今廣東、廣西兩省。 冼姓出自古代南方高涼少數民族姓氏。 雷垌正是冼夫人故里,如今冼姓最多的村。 是為冼姓入粵之始。 村頭1938年,朱、李、冼姓人家從 ... 於 tw.ichacha.net