初生 嬰兒 自己 玩的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦蔡振家,楊敏奇,李承宗,馬國鳳,嚴宏洋,黃千芬,李百祺,臺大科學教育發展中心寫的 妙趣痕聲:聲彩繽紛的STEAM 和黃瑽寧的 從現在開始,帶孩子遠離過敏【暢銷全新改版】(附10個過敏的故事CD):異位性皮膚炎、過敏氣喘與過敏鼻炎,從預防、控制到治療,給父母的安心提案都 可以從中找到所需的評價。

這兩本書分別來自三民 和親子天下所出版 。

國立高雄師範大學 性別教育研究所 謝臥龍所指導 康續祥的 新手爸爸初體驗——初生兒父親之父職經驗 (2008),提出初生 嬰兒 自己 玩關鍵因素是什麼,來自於新手爸爸、父職角色。

而第二篇論文國立成功大學 歷史學系碩博士班 蕭瓊瑞所指導 蔡艷卿的 清代兒童及青少年教養問題研究-以台灣為例 (2006),提出因為有 教養、庭訓、規範、青少年、稚齡兒童的重點而找出了 初生 嬰兒 自己 玩的解答。

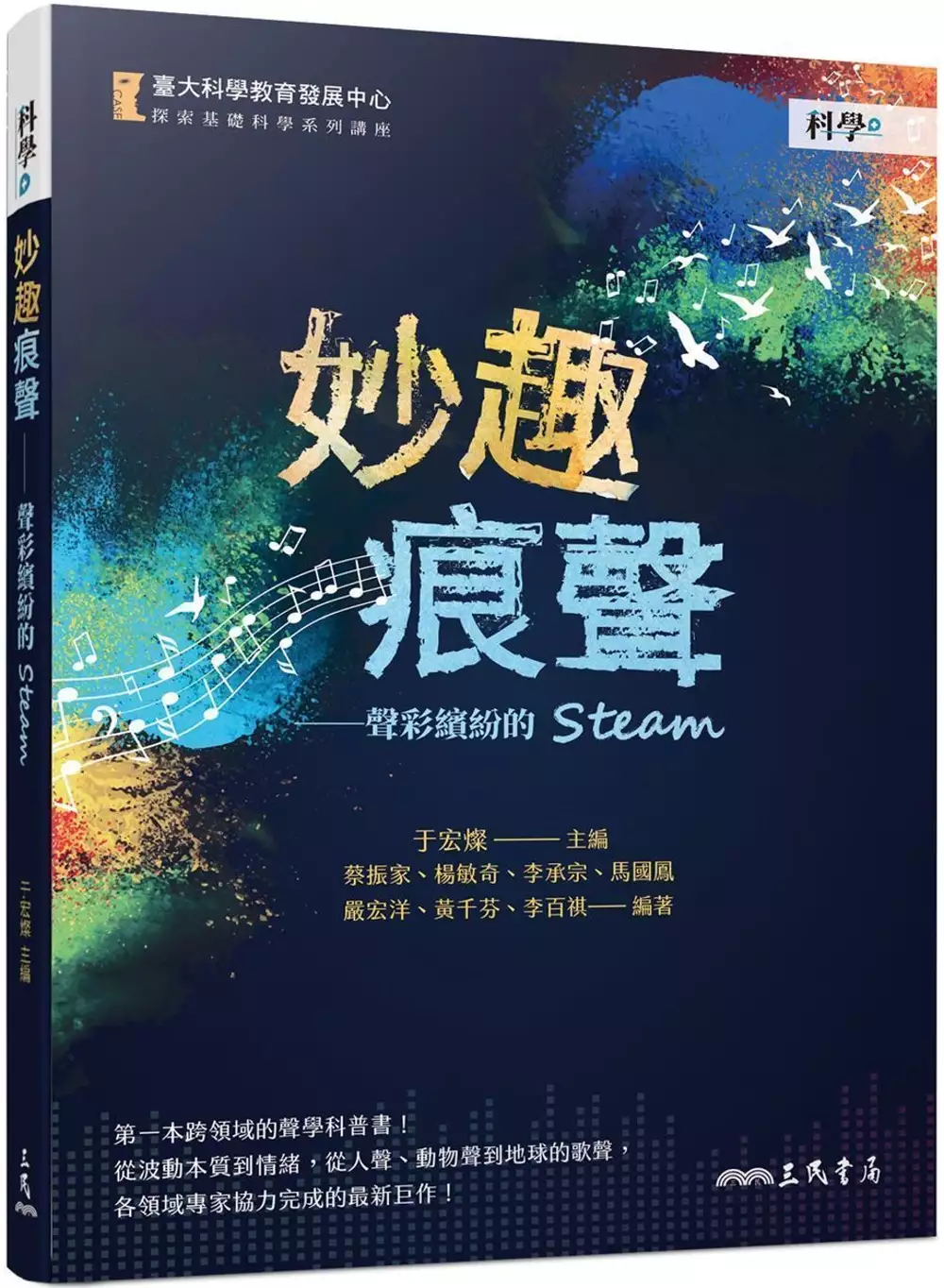

妙趣痕聲:聲彩繽紛的STEAM

為了解決初生 嬰兒 自己 玩 的問題,作者蔡振家,楊敏奇,李承宗,馬國鳳,嚴宏洋,黃千芬,李百祺,臺大科學教育發展中心 這樣論述:

歡迎進入聲彩繽紛的世界!閱讀以後,你的生活將從此妙趣痕聲! 「聲音」是我們日常生活中最常接觸的物理現象。從本質來看,聲音就是一種波動,所以不僅蟲鳴鳥叫是聲音、音樂是聲音,甚至是地震都是一種聲音。生物們藉由聲音來傳遞訊息,而人們更是利用聲音來探索世界、傳遞感情。隨著人們在聲音之旅的旅程中邁進,這個世界也愈來愈繽紛多彩。 ●音樂的本質是聲波,這種波動真的可以感染我們的情緒? 要回答這個問題就必須知道情緒是怎麼來的。情緒是由我們大腦中的「邊緣系統」受到刺激之後,透過神經系統或內分泌系統產生應對的結果。科學家們透過腦造影實驗發現,當人們受到音樂這種抽象的聲音刺激之後,受試者

大腦中掌管多巴胺分泌的區域會有明顯的活躍,這就證明了音樂是可以影響情緒的。 ●誰說傷心的人別聽慢歌?傷心的人更應該聽慢歌! 誰這麼大膽敢質疑五月天!?當然是有專業才敢大聲。這個理論可以從三方面來講。在生物因素上,悲傷音樂元素可以引發一連串生理反應來影響情緒。在心理與社會因素上,人們會因為自己的悲傷與悲傷音樂產生了共鳴,或者因為悲傷音樂轉移了我們糾結情緒,而使心情得到改善。在文化因素上,音樂可以讓我們與歌曲意境共情,當我們能以有安全距離的位置感受悲傷,再加上豐富的想像力,就能讓我們產生悲天憫人的感受,如此一來也就達到撫慰的效果。 ●預測地震有可能嗎?聽聽地球的歌聲吧! 地

震的本質其實就是地殼釋放能量產生出波動,也就是說,它正是地球的聲音。那麼地震有可能預測嗎?很遺憾的,非常難。但是,我們卻可以預警。當地震發生時,我們可以透過各個地點地震儀取得的波動數據,來對這場地震做全身檢查預測出各個地區可能的震度與災情,並在主震到達之前的簡短時間內提出警報。當然,這樣的預判還必須以從古至今的地震數據作為參考。也就是說,地震預警不僅僅是對當下地球歌聲進行解析,還必須充分閱讀過去的樂譜。 本書收錄臺大科學教育發展中心「探索基礎科學講座」的演講內容,先從聲音的物理性質切入,說明各種樂器的發音原理;接著介紹音樂製作的流程與重點;再透過心理學的研究剖析聲音對情緒的影響;並說明

研究人員如何利用地震儀來聆聽地球的聲音;而聲音在各種脊椎動物生活中所扮演的角色,更是顛覆你對於動物叫聲的理解;此外,利用聲音的物理性質,人們不僅能夠將其用於海洋的探測,甚至能讓光與聲音互相轉換,讓我們看見聲音聽見光。 當你「聆聽」完這首由各個領域交織而成的知識交響曲,你不僅會對聲音的奇妙與多樣感到驚奇,更會發現這個聲聲不息的世界是如此地美麗。 聯合推薦(依姓氏筆劃排列) 宋家驥 國立臺灣大學 工程科學及海洋工程系教授、兼任工學院船舶及海洋技術研究中心主任 林惠真 東海大學生命科學系終身特聘教授兼研發長 莫顯蕎 國立中山大學榮譽退休教授/海洋科學系兼任教授 焦傳金

國立自然科學博物館館長 知識系統應該這樣來建構!本書從現象出發,讀者能重拾兒時探索自然現象的樂趣,從中「知其然且知其所以然」,理解聲音的原理以及對身心靈的影響!想一想我們是否過度用眼睛「看」世界?讓我們試試閉上眼睛、張開耳朵,用聲音「聽」世界吧!——林惠真 東海大學生命科學系終身特聘教授兼研發長

初生 嬰兒 自己 玩進入發燒排行的影片

竟然! Margaret 愛上自己食飯 BB唔洗餵 #BLW 救星

#Stokke #TrippTrapp high chair 開箱

【如果喜歡這條影片,記得給我Like & 訂閲我的頻道 】

▶https://www.youtube.com/c/cocogor?sub_confirmation=1

Instagram - @official_cocogor

https://www.instagram.com/official_cocogor/

facebook

https://www.facebook.com/officialcocogor/

▄▄▄▄▄▄▄⭐️ 精選影片⭐️ ▄▄▄▄▄▄▄▄

?【開箱】一歲半必買!千幾銀買滑板車

https://youtu.be/QcGiGsGcVic

?越大越辛苦!一歲半BB?煩死人!就黎玩死隻狗!

https://youtu.be/YsJCfQV45p4

?狗狗與BB可共存嗎?誰經常被欺負?Ep2 16個月

https://youtu.be/fnOcEDj1ADI

?狗狗與BB可共存嗎?誰經常被欺負?Margaret?Coco?

https://youtu.be/RWGhJLR8h5c

新手爸爸初體驗——初生兒父親之父職經驗

為了解決初生 嬰兒 自己 玩 的問題,作者康續祥 這樣論述:

傳統觀念總認為母親才是養兒育女的當然人選,父親在家庭中所扮演的角色,通常只限於維持一家的生計,這種「男主外、女主內」的傳統觀念已深入人心,因此,父親在養育子女的過程中似乎常常是缺席者;或許有的父親有心養育子女,但是受到傳統壓力不得不將照顧子女的任務交與母親,此種視親職即母職的看法,已隨著女性主義運動興起、性別平權意識抬頭及女性大量投入職場等因素影響而日漸動搖,因此社會開始期望、鼓勵男性要走回家庭並共同分擔親職之責。和媽媽的角色比起來,「成為」爸爸似乎很容易,而如何當個稱職的「好爸爸」,就不是那麼簡單了,尤其在雙薪家庭中,第一次當父親的新手爸爸,從妻子懷孕時到子女出生後為人父的實際親職體驗過程

中,其父職行為角色的實踐與身心理態度的轉變與為何轉變的過程與經驗;從丈夫對妻子、父親對新生子女的父職行為展現與父職形象的自我建構,到其本身對父親角色扮演的省思和轉化的過程。因此,透過研究者對7位參與者的新手爸爸做深度訪談的質性資料收集之下,探討新手父親們在成為父親前與成為父親後的過程中,其親自參與育兒等父職行為時,面對各種身心理或內外在因素的影響,其身為父親的心境、感觸與各種喜怒哀樂等歷程的父職經驗。由研究中發現,參與親職的父親已經不再是傳統中養家活口、領導整個家庭的傳統形象;除此之外,新手父親們進而渴望在參與親職、展現父職角色的過程中,透過檢視自身和上一代之間的父職角色與親身實踐之下,重新展

開現代父親應該具備的父親形象與作為。此外,父親「分擔」部分家務工作也是現代家庭中被認為是理所當然的,這其中也包括育兒、教養子女等工作,但仍無法完全脫離男女性傳統的角色。在新手父親的心理變化與角色的轉變方面,透過妻子懷孕生產的過程,進而實際養育子女的過程中,發現上一代父親教養方式遺留的痕跡所造成的影響,經過新手父親自省之後,對子女的教養中,發現威權再現的機會與痕跡甚少,反而在新手父親身上看到不同以往的父職面貌,他們趨向較為開放、開明,並且甚至有些「反傳統」的做為;也就是說,新手父親們希望能在自己親自的教養之下,摒除以往「嚴父」的形象,與妻子共同擔負育兒與管教的責任。在父職角色扮演之影響及實踐方面

,經過社會變遷與跨越,使得性別界線漸漸淡去,父職角色扮演為傳統工具性角色或有改變,在經歷不斷的啟發、自省與試煉之後,仍因為性別角色的分工制約,新手父親在參與育兒過程中也多處於被動,且時間上往往是偶發性與間歇性。新手父親還有一個常見的角色,就是扮演子女玩伴的角色,因為和子女互動,或許可以得到「好爸爸」的名聲,然而實際上擔負養育的辛勞常常仍是以母親主,父親為輔。在父職與母職之衝突與協調、互動與折衝方面,面對照顧初生孩子的辛勞與平日工作的雙重壓力之下,現代新手父親們面對彼此的歧異,常常展現出比較理性的一面,並理解對方的立場,甚至新手爸爸「表現風度」的退居第二線;明顯的,在親自參與親職的新手父親所經歷

的過程中,他們不斷反思身為父親之職責,並在夫妻相互支援之下,相互協調與合作,共同分擔教養子女的責任。在父職建構過程中之轉折與啟發方面,新手父親所面臨的壓力,大多是懷孕前「生子的壓力」,以及上一代的「長輩壓力」,還有就是養兒育女的「經濟壓力」;新手父親們除了要與妻子共同面對與承受之外,在這些衝突與壓力之下也要有因應之道,要從衝突與困境中尋求突破與逆轉,從壓力中解放出來。當新手父親面對新生命的成長,漸漸感到責任重大,雖然時間被壓縮、生活疲累,也覺得是值得的,在有得有失之下,這是一種滿足感,或許可以解釋為身為父親的自我榮耀。從研究者與7位新手父親的經驗歸納得知,身為新手爸爸不僅要成為一個稱職的父親,

更要為自己身為父親的驕傲而努力;從新生兒的誕生之時,就必須義無反顧的跳離傳統育兒角色的桎梏,親力而為;這不是為了協助妻子的育兒之責,而是身為父親最基本的職責,這也是親子之間一生僅有一次的最深刻回憶。其次,新手父親面對種種育兒困境與衝突時,或許會澆熄當初的熱情,但是好爸爸不是天生的,也不再是子女生活上的功能性角色;好爸爸要不斷思索與深入其境,陪伴著子女成長,從他們身上反思如何成為更稱職的父親,不需要成為典範,也沒有一定的標準,更不要給自我太多的壓力,只要真心誠意對待子女,照料他們無分男女性別,並時而感念妻子懷胎之辛勞與生產之痛苦,相信此種好爸爸形象會深植於子女心中,傳承到下一代,這就是成為「優質

新手父親」所必要的條件。

從現在開始,帶孩子遠離過敏【暢銷全新改版】(附10個過敏的故事CD):異位性皮膚炎、過敏氣喘與過敏鼻炎,從預防、控制到治療,給父母的安心提案

為了解決初生 嬰兒 自己 玩 的問題,作者黃瑽寧 這樣論述:

大人讀知識、小孩聽故事, 過敏故事有聲書由黃醫師親自獻聲, 親子攜手戰勝過敏! 連續兩年奪得「台灣醫療報導奬」的黃瑽寧, 以最新的科學研究為基礎, 更新兒童過敏用藥與照護方法, 讓居家抗敏同步跟上最新醫療發展。 抗敏要成功,小孩需配合, 全書附10支過敏故事, 從故事中協助孩子認識過敏, 成為親子溝通抗敏的潤滑劑, 幫助孩子甘心樂意落實抗敏生活。 每當有病人問黃瑽寧醫師:過敏會不會免疫、根治? 答案是:不會 這答案令人沮喪,但你可以選擇與它和平相處! 究竟該如何與過敏和平相處? 透過這本提供全方位過敏的知識書,讀者從黃瑽寧醫師淺顯易懂的文字之中,清楚了解

過敏體質誘發的原因,以及疾病產生的型態。 生活作息的改變╳環境的改變╳合宜的調理╳吃健康的食物╳適當的用藥 讓惱人的過敏控制得宜,夏天喝冰水、冰啤酒,冬天去滑雪都沒問題,全家擺脫過敏的困擾與煩惱。 本書特色 ☑觀念釐清:透過循序漸進的引導,從過敏體質的形成,到三大過敏種類:異位性皮膚炎、食物過敏和呼吸道過敏的分章解說,讓過敏知識更加清楚呈現,許多生活習慣可以追本溯源,找到源頭,解決過敏的問題。 ☑專業帶領:家有過敏兒的父母,再也不用瘋狂上網,或是看著那些似懂非懂的醫療專書,黃瑽寧以最淺白的文字,以最新的科學研究為基礎,帶你擺脫過敏煩惱。 ☑患部圖呈現

:過敏症狀非常多種,用真實患部照片搭配插畫,讓父母可以更容易辨識孩子的患部狀態。 ☑居家檢測:除了一般的過敏觀念的闡述之外,本次書中全面更新免疫細胞如何被攻擊圖表、異位性皮膚炎的各種症狀圖與各年段好發位置、異位性皮膚炎用藥最新資訊,並有最完整的「如何診幼童是否有氣喘體質或過敏鼻炎」,帶你逐一檢視家中的環境及飲食習慣,以及專業的醫療照護,讓家有嚴重過敏兒的家庭,也能按照醫師專業的居家照護,過著有品質的過敏生活。 ☑精選有聲故事:從親子天下故事 APP「身體的故事」中精選出10支,由兒童界黃巧虎之稱的黃瑽寧醫師親自獻聲和小孩說說關於過敏的小故事。 名人推薦 中研院院士

陳建仁 柚子小兒科診所院長 陳木榮 主播、主持人 夏嘉璐 親子部落客 茜茜育兒生活好好玩 六寶媽 林叨囝仔 食譜作家 林姓主婦 媳婦燈塔 宅女小紅 (以上依姓名筆畫排序)

清代兒童及青少年教養問題研究-以台灣為例

為了解決初生 嬰兒 自己 玩 的問題,作者蔡艷卿 這樣論述:

本文的撰寫以探討清代兒童及青少年成長歷程之教養問題為核心,紀錄自家庭對多子多孫的期望起,至長大出嫁成婚以前在教養模式、生命禮俗與文化內涵的面貌。敘述角度聚焦在兒童及青少年的身心靈發展,檢視成人建構的父權社會價值體系,反映稚齡兒童世界受栽培及被形塑的文化差異。 清初渡臺的漢人移民帶入原鄉的歷史傳統,承襲儒教文化的意識形態與傳宗接代的經濟現實心態替子女命名,父母養兒育女按部就班地苦心經營每階段學習歷程應該遵循的庭訓與道德教育,期望子女來日發展的成就能顯耀家族並提升社會階級。原住民兒童及青少年的生活多半由漢人以優勢的文化判斷書寫,似乎隱含巨觀單向的描寫其生命禮俗,以歧視的筆觸詮釋團體訓練所傳

達的生命經驗。 移民的特定環境下,家庭的結構初期常採取同姓合約式同食共爨的聯合形式,組成一定勢力的家族團體;隨著婦女人數迅速增加,以夫妻為主的家庭逐漸普遍,傳統的分家析產的習俗也隨之流行。因衛生環境、醫療條件水準普遍低落造成很多早夭孩童;甚或迫於家計困窘拮据的初生嬰孩能否養活端看自己的造化,父母親只能求助於年長有經驗的耆老或寄託神明的指點,放鬆心情並減低恐懼的壓力;藉由收魂收驚對全家精神心理的強大正面暗示作用;充斥濃厚的添丁添財、多子多孫多福氣思想,產育習俗與禁忌瀰漫在胎教的周圍,亦根源於墾耕社會人力資源是財富綿延的根基;求子心切的家族使命更可從民間禮俗及相間流傳的偏方與求神問卜的法術窺

知,也反映在繫情詠物的吉祥裝飾品與承祧繼世涵義的造型藝術。 稚齡兒童原本單純享有的食衣住行育樂生活面貌,背後籠罩一套傳統男尊女卑的觀念體現在家庭、學校及社會的教養模式,父母教導男孩功成名就、馳騁疆場、顯赫官廳,送進私塾接受教育勤學,能享受嬉戲的自由;將稚齡女孩的生活範圍侷限於勞務與淑德的多重責任牢籠桎梏之中,自幼心理人格、身體與身份被不自主的壓抑與箝制。層出不窮的民變與械鬥事件堆砌出銅棺、竹棺、肉棺的不穩定性社會狀況,使家庭妻小與財產常無端受擄掠牽連的拖累;講究虛華奢侈媚世的排場,極端還有溺殺女嬰以避妝匲費、買賣小孩的陋習。現實經濟的需求與成人對子女的行為規範,不經意濡化在子女日常生活的

語言、習慣、與意識形態當中,多少抑制兒童及青少年學習發展歷程中的創造力,本文期待過度功績化競爭價值的社會,能重新尋回屬於兒童與青少年文化圈裡活潑、趣味和豐富生命力的思考方式;甚至可以經營彼此教學相長適性的和諧溝通態度,對於成人建構的歷史與孕育其成長的生活環境做省視與積極的雙贏建設。 對稚齡兒童及青少年教養問題的關心,筆者擬透過搜集、整理、歸納史料,對照闡述並分析形成要素,但基於筆者才疏學淺、乳燕初啼,統整史料的功力尚需磨練,對於遺漏關注的焦點或無法釐清的史實;誠感遺憾,當有待他日做更進一步的補充與深入驗證。