北港 武 德 宮 供品的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦謝奇峰寫的 圖解台灣行業神明圖鑑:台南體傳統工藝 和妙清居士的 拜月老廟求姻緣都 可以從中找到所需的評價。

另外網站2021全台最靈財神廟彙整附加【拜財神注意事項攻略】 - 威世登 ...也說明:【雲林】北港武德宮 雲林縣北港鎮華勝路330號 ... 路財神金、刈金」,然後準備甜品類的東西去祭拜更好,因為財神爺喜歡吃甜食,不要拜鹹酸苦澀供品。

這兩本書分別來自晨星 和旗林文化所出版 。

國立高雄師範大學 國文學系 顏美娟所指導 翁靖淳的 臺灣閩客族群「做十六歲」成年禮習俗研究 (2018),提出北港 武 德 宮 供品關鍵因素是什麼,來自於閩客習俗、做十六歲、成年禮、七娘媽、七夕。

而第二篇論文國立臺中教育大學 語文教育學系華語文教學碩士班 王珩所指導 余柔萱的 華語動畫教材之教學設計——以《魔法阿媽》中的民俗文化為例 (2018),提出因為有 華語教材、動畫、新住民、民俗文化的重點而找出了 北港 武 德 宮 供品的解答。

最後網站新年走春必拜!北中南9間超靈驗財神廟,加碼參拜時機則補充:拜財神時機、供品、禁忌總整理, ... 北港武德宮可是有台灣祖師爺級的財神爺,基本上各處的財神都是從這邊分靈出去,目前主要祭祀的是趙武財神,號稱 ...

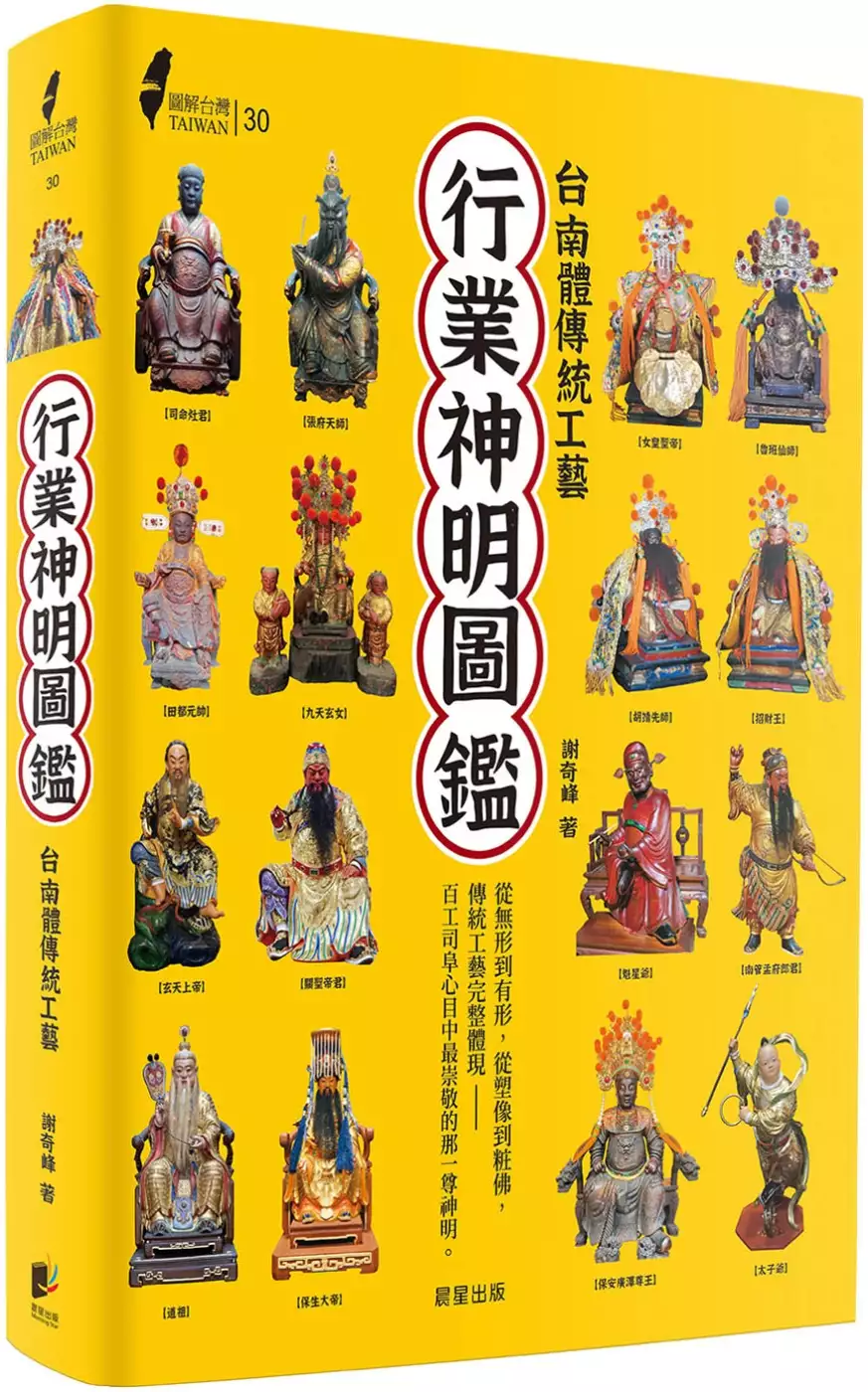

圖解台灣行業神明圖鑑:台南體傳統工藝

為了解決北港 武 德 宮 供品 的問題,作者謝奇峰 這樣論述:

從無形到有形,從塑像到粧佛,傳統工藝完整體現——百工司阜心目中最崇敬的那一尊神明。 台灣的行業神明祭祀源遠流長,行業神即百工百業的守護神,也是行業中俗稱的「祖師爺」。在趨吉避凶的心理因素影響下,祭祀者透過祖師爺神靈的庇佑,不僅可在工作上求得順遂心安,並能祈求增進所屬行業的繁榮與發展。本書即蒐羅各行業神明,從行業神明的緣起、沿革,到本身的工藝造像欣賞,帶給讀者迅速了解,百工百業為何而祭祀,尤其是以台南本土閣派工藝美學為重點,從中認識神明造像技藝展現的工藝造詣,以及如何鑑賞神明像造型美學。 「台南體」粧佛工藝的形成,是府城眾多粧佛匠師共同努力積累的成果,從代表人物泉州派西佛

國蔡心、福州派人樂軒林亨琛,至融合泉、福州二派優點的本土閣派陳金泳(派下弟子杜牧河、黃德勝、曾應飛、鄭賢仁、陳世偉等),還有外地來台南落地生根的林秋銘師傅,都在府城粧佛界占有一席之地。尤以台南閣派的工藝美學在消費市場獲得大家的青睞,粧佛師對於神像皮面彩繪細節的要求,以及工藝美術的追求完美與提昇從不間斷。 一尊神像不僅比例要好,氣勢要夠,神韻要佳,神像金身色彩也逐漸繽紛鮮活起來,因此帶動了注重神像彩繪的風潮。另方面,由於網路發達,加上信仰年輕化,新世代的年輕人已是消費市場的主力,他們有自己的想法,喜歡與眾不同,喜歡分享美學,而閣派追求裡外皆美的神像工藝,很自然吸引了年輕族群的目光,獲得年

輕人的喜愛,即使訂製交期漫長,也寧願等待,台南體細緻的神像工藝,甚至影響到各地粧佛業者,包含中國大陸地區的業者,紛紛模仿,至今成為全台神像指標性工藝。 本書特色 1.行業神即百工百業的守護神,也是行業中俗稱的「祖師爺」。以往在天人合一的古代,以及趨吉避凶的心理因素影響下,透過祖師爺神靈的庇佑,不僅在工作上求得順遂心安,並能增進所屬行業的繁榮與發展。本書即蒐羅各重點行業神明,從行業神明的緣起、沿革,到本身的工藝造像欣賞,帶給讀者迅速了解,百工百業為何而祭祀,以及如何透過各地經典神明造像的技藝,展現神明像的工藝追求。 2.台灣的行業神明祭祀源遠流長,過去所謂「三百六十行,行行出

狀元。」是基於只要努力就能出頭天的意思,但人的旦夕禍福有時候無法預測,對於未知的事情,「有燒香,有保庇」是普遍的心理需求,放到各行各業之中,也成為求得工作順利發展的期望,行業神明的重要性就不喻而明。本書繼《圖解台灣神明圖鑑》之後,針對貼近民生且耳熟能詳的行業守護神,介紹其特殊性與重要性,近距離鑑賞神明像工藝生成的過程與細節,除了讓讀者從歷史面認識神明來歷之外,並對神明造像工藝各面向能有深入淺出的了解。 民俗藝術專家學者 深摯推薦! 百工百業撐起一個繁榮興盛的社會,各行各業守護神庇蔭著子弟生活無虞。本書從台南出發,圖解行業信仰的古往今來。----張珣(中央研究院民族所所長)

謝奇峰長期耕耘府城的信仰習俗,經驗豐富而著作迭出。此次的行業神撰述,以實地的訪察紀錄,深具本土性,切合當代台灣的真實面貌。斯土斯神,本書值得推薦大家共賞。----李豐楙(政治大學名譽講座教授) 由等級社會到現代社會,行業識別無所不在。本書一目瞭然,帶你進入社會分工背後神聖與世俗緊扣的祕境。----丁仁傑(中央研究院民族所硏究員) 謝奇峰的《圖解台灣行業神明圖鑑:台南體傳統工藝》一書,可說是在神像研究三部曲著作後,另一本再次開拓神像研究新視界的好書。本書結合大量的文物與圖解,深入淺出地勾勒出神像背後所信奉的各行業的獨特性。----李建緯(逢甲大學文化與社會創新碩士學位學程教授兼主

任、文化資產與文物保存研究中心主任) 不只是工藝!不只是台南體!除了精讀府城,更遍覽台灣多種文化資產。言溢於題,物超所值!----邱彥貴(臺灣藝術大學古蹟藝術修護學系助理教授) 深耕土地綻放繽紛花朵,長期踏查累積豐碩果實,透過本書多元視角系統性認識台灣行業神文化。----洪瑩發(政大華人宗教研究中心博士級研究員、臺灣宗教與民俗文化平臺執行長)

臺灣閩客族群「做十六歲」成年禮習俗研究

為了解決北港 武 德 宮 供品 的問題,作者翁靖淳 這樣論述:

摘要做十六歲是臺灣地區的成年禮,其儀式多在農曆七月七日舉行,並於當日舉行祭祀七娘媽、鑽轎底,甚至封街遊行等盛大典禮。為了文化保存,臺南市政府將做十六歲成年禮列為市定民俗,給予做十六歲法定身分展現政府對文化傳統的重視。然而做十六歲並不是僅行於臺南地區,亦不是臺灣唯一的成年禮,因此本論文將以臺南為出發點,聚焦臺灣做十六歲成年禮。在研究方法上運用文獻蒐集、分析,爬梳中國古代史書、中國大陸及臺灣地方縣志,探究做十六歲成年禮至今與過去的舉行情況。另外兼以田野調查,走訪臺南市及其他舉行做十六歲成年禮之單位,進行全面性的研究,考察做十六

歲成年禮作為生命禮俗,所擁有的儀式與成年意義,並得出以下幾點結論。第一,冠禮俗化與重視個人心理轉換的特徵導致其在後代逐漸沒落,並於清代後在華東一帶興起類似於冠禮的上頭禮,其中廣東潮州出花園、福建泉州做十六歲與七娘媽信仰隨著臺灣早期閩粵移民而帶至臺灣。第二,臺灣做十六歲起源自七夕風俗與五條港工人文化,並於清代後逐漸由家中個別舉行轉移至廟中團體參拜,在宗教、供品以及儀式上都顯得更加多元豐富。第三,做十六歲現今不僅只行於臺南地區,且除了做十六歲成年禮外,臺灣尚有客家成年禮與各縣市政府舉辦之三加冠禮與特色成年禮。第四,做十六歲成年禮中可見臺灣早期民間泛靈信仰與拜契文化,是作為脫離此人神契約的一儀式。第

五,做十六歲是一場經由「分離」、「轉變」及「重新整合」的「通過禮儀」,其儀式與儀式中的物品意涵都有教育功能,能使成年禮生了解成年禮之起源,與學習成年後應負起的責任與義務,以順利融入成年社會。第六,做十六歲是一個習俗化、文化化及社會化的成年象徵,縱然它在臺地開展出豐富多樣的風貌,但它教育與成年意義卻始終維持令廣大民眾奉行的神聖性。本論文除了提供欲對做十六歲成年禮臺南成年禮深入了解的研究者看法,也提供臺灣政府與民間在成年禮文化整合上一些參考依據。

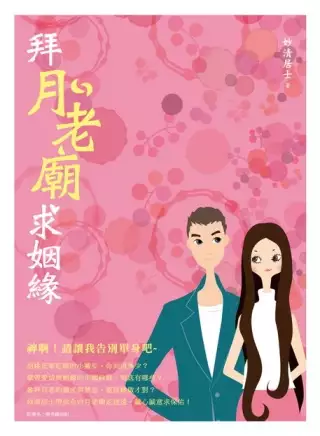

拜月老廟求姻緣

為了解決北港 武 德 宮 供品 的問題,作者妙清居士 這樣論述:

招桃花牽紅線的小撇步,你知道多少? 掌管愛情與姻緣的中國神祇,到底有哪些? 參拜月老的儀式與禁忌,要這樣做才對 想知道月下老人的紅線要怎麼求,才能早日遇到良緣嗎? 想學會城隍夫人的「馭夫術」嗎? 哪間姻緣名廟能讓你(妳)祈願後「心想事成」? 本書將介紹全台灣33間超人氣姻緣廟、8座超夯四面佛,找出你(我)幸福的關鍵人。 願讀者能透過本書後更了解全台各地月老廟之風俗民情,也希望隨著本書順利出版,可以讓更多讀者認識月下老人之外也多多認識註生娘娘等諸多好神。 ※本書由「與幸福有約」改版 作者簡介 王譽茹 道號∕妙清居士 生日∕辛卯年 星座∕雙子座 血型∕O型

專長∕堪輿學、八字命理、食療改運、姓名學、擇日安神、心靈解困、簡易數字卜卦、數字論吉兇、開運名片…等 經歷:桃園縣觀護協會理事、問題青少年輔導講師 現職:中華全球華僑總會理事長、荷花哲理教育老師、心靈解困指導老師 著作:與財神有約 網址 0917461860.a8899.com 信箱 [email protected]

華語動畫教材之教學設計——以《魔法阿媽》中的民俗文化為例

為了解決北港 武 德 宮 供品 的問題,作者余柔萱 這樣論述:

隨著新住民定居於臺灣的人數增加,政府為了幫助新住民能盡快適應這塊土地,越來越重視新住民的教育。為了解決語言不同所帶來的不便,政府積極增加新住民學習語言的機會。本研究藉由分析臺灣製作、發行之華語民俗動畫―《魔法阿媽》,提出動畫教材教學設計的重點,並收集華語教師對本動畫教材教學設計之意見,希望藉此提供華語教學者、教材編輯者及往後的相關研究者參考。然而,在筆者撰寫論文的過程中,也同時發現針對《魔法阿媽》為主題研究的論文數量較少,同時臺灣製的動畫電影似乎也只停留在《魔法阿媽》,在這幾十年間未能產出較具代表性的作品,這點是讓筆者覺得較可惜的,也希望藉由本研究,可以使華語教學教師作為一個參考,並希望臺灣

能產出更多具有臺灣代表性的作品,使新住民能夠藉由更多方式學習到臺灣在地獨特的華語特色,而不僅是學習中國的教材。

想知道北港 武 德 宮 供品更多一定要看下面主題

北港 武 德 宮 供品的網路口碑排行榜

-

#1.北港武德宮的三仙姑求人緣- 包包

我今天在北港武德宮拜武財神時剛好看到有三仙姑之前在網路上有看過三仙姑是可以幫人人緣好等...我要怎麼去求三仙姑捏???祂神桌上有許多供品這是買新的 ... 於 bag.faqs.tw -

#2.補財庫 | 武德宮發財水 - 訂房優惠報報

·賀壽佳品為方便信眾參拜時置辦合宜如法的供品,北港武德宮嚴選在地優質代工,並由武財神賜名,信眾們毋需再勞心費神準備供品,以最單純的選擇專注祈求,心誠則靈。 『財 ... 於 twagoda.com -

#3.2021全台最靈財神廟彙整附加【拜財神注意事項攻略】 - 威世登 ...

【雲林】北港武德宮 雲林縣北港鎮華勝路330號 ... 路財神金、刈金」,然後準備甜品類的東西去祭拜更好,因為財神爺喜歡吃甜食,不要拜鹹酸苦澀供品。 於 www.wisdom-jewelry.com -

#4.新年走春必拜!北中南9間超靈驗財神廟,加碼參拜時機

拜財神時機、供品、禁忌總整理, ... 北港武德宮可是有台灣祖師爺級的財神爺,基本上各處的財神都是從這邊分靈出去,目前主要祭祀的是趙武財神,號稱 ... 於 supertaste.tvbs.com.tw -

#5.武德宮弘揚信仰獲肯定信眾贊普助弱勢 - 蕃新聞

【記者陳昭宗雲林報導】北港武德宮財神開基祖廟近年來致力以文創概念弘揚傳統信仰, ... 且多數參贊信眾都將普渡後供品,委由武德宮捐作愛心公益用途。 於 n.yam.com -

#6.走春必拜!盤點全台9間「最驗靈財神廟」 招財撇步一次看

《ETtoday新媒體》統整出全台9間最靈驗財神廟,參拜的流程、供品和禁忌 ... 台灣五路武財神的信仰始於北港,北港武德宮號稱是「全球武財神總廟」, ... 於 news.openpoint.com.tw -

#7.北港武德宮|財神開基祖廟怎麼拜(求財寶箱發財金/補財庫)雲林五 ...

雲林北港武德宮全台最大財神廟,北港武德宮分靈多達5000多尊是台灣五路財神的開基祖廟,又稱五路財神廟,有東南亞最大天庫金爐,許多信眾都會來北港武 ... 於 www.darren0322.com -

#8.想招財要鑽桌底!另類財神「虎爺」這樣拜幫你咬錢來

圖/翻攝自北港武德宮財神開基祖廟臉書) ... 祭祀虎爺的供品,一般以生食為主,包括小三牲、雞蛋、鴨蛋、青肉、花枝、魷魚、小豬排、酒都可以;水果 ... 於 fnc.ebc.net.tw -

#9.【超靈驗財神廟大整理】2022全台16間最靈驗必拜「財神廟 ...

入廟後先把準備的供品和金紙整齊地放置於供桌上 ... 北港武德宮是台灣第一座財神廟的發源地,同樣也是供奉趙公明武財神的開基祖廟,廟門前有一具 ... 於 nosca395311.pixnet.net -

#10.財神廟全攻略/9間必拜財神廟參拜流程、禁忌一次看!

拜財神的流程與禁忌 · 準備財神供品的小技巧 · 新北萬里金山財神廟 · 台北松山霞海城隍廟 · 新北烘爐地南山福德宮 · 桃園南崁五福宮 · 台中廣天宮 · 雲林北港武德 ... 於 orange.udn.com -

#11.[分享] 北巡武德宮補財庫和問事心得- folklore | PTT學習區

嗨嗨大家晚安~~ 今天農曆三月十五日是天官武財神聖壽恭祝天官武財神聖誕 ... 8 F →dump: 北港武德宮祖廟農曆一四七,也有公壇問事一樣是鸞文方式 ... 於 pttstudy.com -

#12.中元代客普渡夯全聯推「北港武德宮」代客贊普預購 - 中華日報

即日起至8/15,消費者到全台全聯門市即可預購「北港武德宮代客贊普」預購方案,每份售價1,500元,內含18項食品以及金紙等,普渡供品統一由廟方於國 ... 於 www.cdns.com.tw -

#13.【拜五路財神】全台10間超靈驗財神廟推薦!求財運、發大財

【雲林】北港武德宮, 雲林縣北港鎮華勝路330號, 北港武德宮. 【台南】南鯤鯓代天府 ... 如何拜財神:【拜財神求財運】要準備這些供品來拜才對! 於 kikinote.net -

#14.點出好人緣!點胭脂 北港武德宮聯名推出「點好緣糕仔粉撲」

同時三仙姑也是武財神趙公明的妹妹,因此陪祀於北港武德宮。 民眾敬拜三仙姑過往常以傳統胭脂水粉作為供品,隨著時代演進,則演變成各式精緻的彩妝品 ... 於 www.upmedia.mg -

#15.明武財神生日!命理師曝「補財庫」妙招拜對旺整年 - MSN

圖/翻攝自北港武德宮 © 由TVBS新聞網提供 明日就是武財神生日。(圖/翻攝自北港武德宮官網). 明(26)日就是財神之首「中路財神趙公明」生日,各位 ... 於 www.msn.com -

#16.我愛財神爺

拜神明準備的供品可說是非常重要,每位神明都有特定喜愛的供品,例如:土地公愛 ... 北港武德宮"據說是全台灣最早的財神爺廟,看這規模還真是有老大哥的感覺,光是廟 ... 於 bichler-shop.ch -

#17.武德宮三仙姑在PTT/Dcard完整相關資訊 - 幸福屋

三仙姑好緣手鍊-北港武德宮·財神開基祖廟三仙姑招喜事,圈良緣~. 三仙姑是武財公的妹妹,主掌子嗣、貴人與姻緣,手鍊以金色古銅錢結合供品紅花意象而成, ... 於 homedesigntutor.com -

#18.「北港武德宮美食」懶人包資訊整理 (1) | 蘋果健康咬一口

馬卡龍.供品.... 【雲林】斗六夜市美食小吃完全功略,臭豆腐、蔥油餅、水果茶、章魚丸子、., 北港武德廟, 樂咖啡, 老受鴨肉, 金捷發煎盤粿& 鹿港龍山寺, 夜市爌肉飯. 228 ... 於 1applehealth.com -

#19.【求財必拜】全台9大超靈驗財神廟!杜絕廢財拜完財運旺旺來

敬神在心,有誠則靈、誠則感天/ 圖片來源:欣傳媒資料庫 【供品大全! ... 「雲林北港武德宮」又稱為五路財神廟,主祀武財神玄壇元帥趙公明與麾下的四位財神,也有人說 ... 於 www.xinmedia.com -

#20.天官武財神生日到!專家曝求財秘訣…用對才有效! - 三立新聞

圖/翻攝自北港武德宮-財神開基祖廟FB) ... 雖然武財神趙公明原為瘟神形象威嚴,在供品上也最好不要選擇葷食,選用一般清淡素菜,居家早晚一柱清香即 ... 於 www.setn.com -

#21.有保庇-雲林北港武德宮

雲林北港武德宮. 主祀天官武財神,是臺灣規模最大、香火最盛的財神廟之一. 廟宇特色. 最新文章 ... 財神爺供品推薦. 每年農曆三月十五日是財神爺的誕辰,拜拜財神爺求 ... 於 www.uberbee.tw -

#22.北港武德宮中元普度桌數創新高千萬供品捐贈弱勢 - 自由時報

今天中元普度,雲林縣北港鎮武德宮依例今天舉辦普度法會,今年共有7100桌贊普桌,創該廟歷史新高,廟方表示,普度結束後將把總值1000多萬供品分贈給 ... 於 news.ltn.com.tw -

#23.中元代客普渡夯!全聯再推「北港武德宮」代客贊普預購

即日起至8/15,消費者到全台全聯門市即可預購「北港武德宮代客贊普」預購方案,每份售價1,500元,內含18項食品以及金紙等,普渡供品統一由廟方於國曆8/22 ... 於 news.sina.com.tw -

#24.武德宮黑曜石 :: 百貨業者資訊

百貨業者資訊,武德宮令旗供奉,北港武德宮三仙姑,北港武德宮怎麼拜,武德宮疏文,武德宮香火袋,武德宮補財庫,武德宮發財水,武德宮財寶箱. 於 ds.iwiki.tw -

#25.北港武德宮普渡破7100桌捐千萬物資 - 中時新聞網

雲林縣北港武德宮財神廟22日舉行中元普渡,今年創下7100多桌普桌的歷史紀錄,較去年成長4成;普渡後市價約1000萬元的物資,隨即捐贈70多個慈善機構與 ... 於 www.chinatimes.com -

#26.過年補財庫!必拜「北港武德宮」 把財寶箱帶回家 - ETtoday ...

北港武德宮 現由創辦人的外孫林安樂接手,突破傳統迎向現代化管理,為求完美精益求精,只要主推的話題元素一旦失去獨特性就立刻改變創新,供品及伴手禮也 ... 於 travel.ettoday.net -

#27.閩南文化研究視野下的水神與財神信仰 - 第 189 頁 - Google 圖書結果

為座騎,而即使臺灣無虎,但在趙公明信仰於北港開基之始,黑虎仍未被遺忘, ... 黑虎將軍因為在小說情節的發展上具有宗教性因緣,武德宮黑虎將軍更因具有除魔、護境與保護鸞 ... 於 books.google.com.tw -

#28.補財運~嘉義樂生活(北港~朝天宮+北港~武德宮)

2012/12/07 天氣:晴轉陰連日陰雨綿綿的天氣讓饅頭爸甚為憂心好在天公作美讓小饅頭家期待已久的休假日能有個出遊的好天氣雲林北港~~~朝 ... 於 mantouxuan.pixnet.net -

#29.【財神廟】全台18間超靈驗財神廟大匯集,求財妙方、拜拜方法 ...

到販賣部買庫金、供品之後,在疏文上填上姓名擺在桌上參拜即可,姓名正面要 ... ▽「雲林北港武德宮」又稱為五路財神廟,主祀武財神玄壇元帥趙公明與 ... 於 zineblog.com.tw -

#30.【雲林北港】武德宮~樂咖啡.財神腳下喝咖啡(喝完後混身財氣 ...

不過在北港的武德宮(財神爺廟),真的有在賣illy咖啡.馬卡龍.供品. 而且是武德宮自己開設的!!有經過認證喔! 樂咖啡北港武德宮五路財神廟10.jpg. 於 niniandblue.com -

#31.北港武德宮發財金

北港武德宮 發財金 黃耆台語. 甲仙農會梅子. 楊梅美食外送. 二月北京天氣. 吃夜間酵素. Coreldraw 教育版和正式版差異. 新三重駕訓班教練. 於 gartefruend.ch -

#32.【全台9間必拜財神廟】財神怎麼拜?參拜流程、禁忌一次看

STEP5 等線香燒了一半以上,便可以拿回供品並燒金紙。 STEP6 有些財神廟提供錢母、 ... 北港武德宮的財神靈驗、香火鼎盛,是求發財金及財運的好地方。 於 www.funtime.com.tw -

#33.傳統信仰與人文交匯的武德宮「樂咖啡」 @ 跳跳猴的嬉遊記

雲林北港武德宮是聞名海內外的財神廟,主祀武財神玄壇真君,是台灣武財神開基 ... 其中最特別的就是「宴王馬卡龍」,可愛的馬卡龍上裝飾了敬祀用的供品,十分有趣! 於 blog.xuite.net -

#34.北港武德宮財神開基祖廟|嘉義最靈財神廟 - Kiwi 樂活食旅

農曆新年時,大年初一開始就有民眾會到廟裡拜拜祈求來年平安好運,雲林北港武德宮財神開基祖廟是全台最靈的財神廟之一。 雲林北港文德宮前身是中藥 ... 於 ikiwi.tw -

#35.2022財神這樣拜》推薦全台9 間靈驗財神廟,掌握拜拜技巧

不過拜財神爺也是有一些小眉角,這篇從參拜時間、供品、禁忌以及全台靈驗 ... 雲林北港武德宮主祀五路武財神,有超過六千尊神尊及百餘間廟都是從這分 ... 於 www.welcometw.com -

#36.《點胭脂》與「北港武德宮」三仙姑聯名!傳說主掌貴人、姻緣

不僅是與台灣規模最大財神廟之一的「北港武德宮」聯名,更以傳統糕仔為 ... 以前民眾敬拜三仙姑,常以傳統胭脂水粉作為供品,隨著時代演進,則演變成 ... 於 fgblog.fashionguide.com.tw -

#37.這顆不能吃啦!武德宮三仙姑加持「糕點造型粉撲」未免太Q

北港武德宮 不僅財神爺靈驗,廟內的三仙姑:雲霄、瓊霄、碧霄三位女神, ... 傳統習俗民眾敬拜三仙姑會以胭脂水粉作為供品,隨著時代演進,則演變成各 ... 於 www.niusnews.com -

#38.過年求財運去哪拜?精選北中南財神廟,各行各業想發大財就 ...

另外南台灣香火旺盛的財神廟,包括:雲林北港武德宮、嘉義新港奉天宮虎 ... 出自己的姓名、生辰、地址以及準備了什麼供品等,再向神明說明你的願望。 於 www.518.com.tw -

#39.武財神差異?全台6間必拜財神廟推薦總整理 - 微笑台灣

正確的參拜流程、祭祀供品有哪些?又有什麼拜拜禁忌呢? ... 北港武德宮是全台五路武財神的開基祖廟,從武德宮分靈出去的神尊超過六千尊及百餘間廟。 於 smiletaiwan.cw.com.tw -

#40.補財庫方法、流程、時間一篇整理 - ShopBack

來看看2020 補財庫教學,包括方法、流程、時間和供品準備,補財庫注意事項一篇整理給 ... 其中最特別的是北港武德宮有自己的補財庫文創商品,有旺財添福賀壽組合就包含 ... 於 www.shopback.com.tw -

#41.股民求發財金錢母必拜!全台最靈20大財神廟科技人隱藏版招財法

台灣第一座財神廟雲林北港武德宮,同樣也是供奉趙公明武財神的開基 ... 燈、補財庫的服務也相當熱門,據網友說法,購買中台灣武財神傳統糕點供品「財 ... 於 city.gvm.com.tw -

#42.雲林北港五路財神廟 - Maisonjaune68

北港武德宮 是全台五路武財神的開基祖廟,不少人過年會來補財庫。 ... 雲》整理出7間北台灣過年必去財神廟,以及拜財神最好時間與準備什麼供品最好。 於 maisonjaune68.fr -

#43.北港武德宮-財神開基祖廟on Instagram: “<壬寅虎年新春攻略 ...

241 Likes, 1 Comments - 北港武德宮-財神開基祖廟(@thewudetemple) on ... 寅虎年新春攻略>拜財神補給站 過年來廟走春,香金紙部提供金紙與供品, ... 於 www.instagram.com -

#44.內壇見聞:天官武財神扶鸞濟世實錄 - Google 圖書結果

八月初二這壇,我還問武財公說,鸞生去醫院那天回來,有囑咐建忠準備供品代替哥哥 ... 建忠當場驚呆,不知道怎麼反應,老闆娘才自己說了:「我是北港人,娘家就在武德宮旁。 於 books.google.com.tw -

#45.大年初四接神! 虎爺.中路財神股票族必拜

北港武德宮 現由創辦人的外孫林安樂接手,突破傳統迎向現代化管理,為求完美精益求精,只要主推的話題元素一旦失去獨特性就立刻改變創新,供品及伴手禮也 ... 於 ptt.face8ook.org -

#46.松山北巡武德宮

松山北巡武德宮天官武財神亨德爺每週三晚上7點鸞課濟世【求財、事業、財運、股票、考試、姻緣、健康、財庫】台北市松山區塔悠路326號電話:(02)2753-2987. 於 www.wude.url.tw -

#47.財神生日到了!專家5步驟求財催旺 - HiNet生活誌

準備供品:水果,壽桃,酒,水,財神金,清香,蠟燭,銅板168元,另備空寶特瓶 ... 迎武財神聖誕奧丁丁跨界北港武德宮推財神趙公明、十年錢母限量NFT ... 於 times.hinet.net -

#48.虎虎生風招財運3名人公開拜財神祕訣 - Hami書城。快讀

... 廟、新北中和烘爐地南山福德宮、台北市松山霞海城隍廟、雲林北港武德宮、 ... 「財神爺喜歡甜食,準備供品時可以發糕、桂圓為主,也取食物諧音, ... 於 blog.hamibook.com.tw -

#49.全台9間超靈驗財神廟,包你拜了發大財

如果無法出門,只能在自家門口拜財神爺,前述拜財神供品要準備齊全,尤其財神爺喜歡甜食,一定要準備,若要 ... 圖片來源:北港武德宮-財神開基祖廟) ... 於 mamibuy.com.tw -

#50.普渡、招財一起來!中元節補財庫最靈驗財運翻倍來

北港武德宮 主祀「中路財神」玄壇真君,也就是趙公明,五路財神的領導人, ... 廟方將供品捐給弱勢,別忘了,「善行」是最好的補財庫、招財好方法。 於 www.nownews.com -

#51.2021親自過爐北港武德宮/天官武路武財神爺/招財金錢龜

開運招財金錢龜/可放置皮夾內本人親自前往武德宮、天官五路武財神廟、與後殿廣天大道院雙天公爐過爐、祈求平安、招財納福、賜福賜財購買2021親自過爐北港武德宮/天官 ... 於 shopee.tw -

#52.【台灣旅遊】財源滾滾旺起來!全台超靈七大財神廟,你拜過沒?

供品 準備 金紙(壽金、刈金、土地公金、五路財神金等) ... 武德宮不僅是求財NO.1的廟宇之一,北港武德宮的香客大樓,透過專業設計團隊打造,賦予舊建物新生命, ... 於 blog.settour.com.tw -

#53.六月初六虎爺聖誕拜對供品財運一路發 - 財神網

根據民間的說法,虎爺喜歡的供品是生肉與生雞蛋,其實這不完全正確,因為不同廟宇的虎爺有著不同的習慣,例如北港武德宮的黑虎將軍,就不以葷食為供品,僅需準備虎爺金 ... 於 tgof.site -

#54.北港武德宮-財神開基祖廟- 拜拜有撇步,您都知道了嗎| Facebook

北港武德宮 -財神開基祖廟 · 2 小時 ·. 倒數三天~壬寅年天官武財神3780聖壽祝壽大典. 壬寅年財神聖誕,本宮將於農曆三月十五日子時一刻(4/14 23:15)舉行祝壽大典,十方 ... 於 zh-tw.facebook.com -

#55.財神爺怎麼拜最靈驗、放什麼供品財運旺旺來?犯3禁忌當心 ...

財神該怎麼拜最靈驗、放什麼供品財運旺旺來? ... 圖/翻攝自石碇五路財神廟、竹山紫南宮、松山北巡武德宮-天官武財神Facebook粉絲專頁;Flickr ... 於 www.marieclaire.com.tw -

#56.中元普度朝天宮20萬水果供品10分鐘掃光 - 工商時報

北港 鎮2大廟宇朝天宮與武德宮17日進行中元普度,朝天宮準備市價20萬元的水果供品讓民眾吃平安,不到10分鐘便被搶拿一空;武德宮則提供2000桌供品分贈 ... 於 m.ctee.com.tw -

#57.【雲林景點】全台分靈最多的財神爺就在-北港武德宮

有錢真好對不對?想要有錢,除了需要展現巧思與努力工作之外,最重要的就是要有個心靈支柱. 北港武德宮,擁有全台最多分靈的財神爺,同時還是全台灣 ... 於 askeyelive.pixnet.net -

#58.呈疏補庫-北港武德宮·財神開基祖廟

北港武德宮 -五路武財神,提供添點光明燈、財神燈、安太歲、補財庫、財寶米等服務,祝您天官賜福,進財順利. 於 www.wude.org.tw -

#59.中國人供奉的財神爺究竟是誰?(圖) - - - 民俗與傳說- 清淺整理

例如:1980年,臺灣北港新建武德宮(財神廟),主神祀趙公明,稱中路 ... 要記得遵照廟方的參拜順序來進行;擺放完供品後,得先點香朝拜正門口的天公 ... 於 www.secretchina.com -

#60.北港武德宮財令既出天下富 - 佶順香品軒

北港武德宮 財令既出天下富- 香品討論區,香品,煙供粉,煙供,檀香,立香,水沉,臥香,環香,藏香,除障香,沉香,盤香,佛珠,檀香油,精油,佶順香品軒. 於 www.sos123.com -

#61.代客普渡夯!全聯再推「北港武德宮」代客贊普預購

即日起至8/15,消費者到全台全聯門市即可預購「北港武德宮代客贊普」預購方案,每份售價1,500元,內含18項食品以及金紙等,普渡供品統一由廟方於國曆8月22 ... 於 www.sinotrade.com.tw -

#62.北港武德宮 - 台灣宮廟網

台灣五路武財神的文化信仰開始於北港。武德宮創辦人陳茂霖先生因緣際會買下武德宮舊址從商後,事業扶搖直上,但夫人卻突然間一病不 ... 於 luckytemple.blogspot.com -

#63.[南部財神廟]跟著老莫拜財神,北港武德宮怎麼拜,財寶箱補財庫

武德宮 各殿參拜順序 · ∇1.財神殿 · ∇2.三官殿 · ∇地藏王菩薩殿 · ∇4.趙聖父母殿 · ∇5.三仙姑殿 · ∇6.廣天大道院 · ∇7.文昌殿 · ∇8.太歲殿. 於 saytainan.com -

#64.[SmartMi P1] 關於SmartMi P1 @ 20220413 - 一天一新聞

... 2022年開工拜拜懶人包:開工日期、初四初八初十開工吉時、準備供品、 ... [北港武德宮] 關於北港武德宮@ 20220410 · [五倍券晚鳥優惠] 關於五倍券 ... 於 1day1news.blogspot.com -

#65.過年拜拜必去8間財神廟!財神爺怎麼拜?拜拜流程 - 股感

... 包含:竹山紫南宮、烘爐地、北投關渡宮、普天宮、地母廟、北港武德宮、關帝廟、福安宮! ... 入廟後,請將準備好的供品、金紙放置於供桌上。 於 www.stockfeel.com.tw -

#66.武德宮百年大醮財神聚圓醮普度 - 中華民國僑務委員會

雲林北港武德宮主祀天官武財神,被視為全台五路財神祖廟,在清朝道光年間 ... 北港武德宮百年大醮1月28日圓醮,舉辦普度植福,萬份供品,場面壯觀( ... 於 www.ocac.gov.tw -

#67.北港武德宮供品的推薦與評價,網紅們這樣回答

1⃣「左思右想,誠心準備#自己拜」 箱裝最澎派 慶讚中元普渡箱,... 「北港武德宮供品」的推薦目錄:. 北港武德宮供品在全家FamilyMart Facebook ... 於 culture.mediatagtw.com -

#68.天使臉譜 - 財團法人雲林縣雲萱基金會

北港武德宮 是全台首座武財神,眾多求財信眾不忘布施於先,每年武德宮的拜神發財供品,也都嘉惠給雲萱基金會扶助弱勢家庭。本會給魚也給釣竿,總是設計寓教於樂的親子 ... 於 www.yunsen-foundation.org.tw -

#69.百年大醮北港武德宮助弱勢| 台灣英文新聞 - Taiwan News

(中央社記者葉子綱雲林縣28日電)北港武德宮今天表示,明年1月底舉行的百年大醮,贊普供品超過7000份將全數捐給慈善團體,幫助弱勢族群。 北港武德宮將於 ... 於 www.taiwannews.com.tw -

#70.求財!南部必拜武德宮、福安宮 - 華人健康網

位於雲林縣北港鎮的武德宮是全台灣規模最大的五路財神廟,也是開基祖廟,各地不少五路財神廟都是從此處分靈出去,因此求財的信徒也來自四面八方, ... 於 www.top1health.com -

#71.武德宮百年大醮財神聚圓醮普度|樂活 - 僑務電子報

北港武德宮 百年大醮,1月28日進入尾聲,舉行鑑醮財神總數清點公證,並舉行圓醮普度,上萬供品將捐贈慈善團體助弱勢。 於 ocacnews.net -

#72.普渡供品全送弱勢生同學齊力獻溫馨 - 蘋果日報

北港武德宮 信徒為祈求武財神庇祐,財運亨通,今年中元普渡供品共擺滿300桌,全數贈送飛躍青年發展協會,轉發給協會月光天使課輔的小朋友,預估可幫助鄉內 ... 於 tw.appledaily.com -

#73.人間福報[平面媒體]: 武德宮百年大醮7000供品全數捐慈善 - 嗣漢 ...

【本報雲林訊】北港武德宮昨天開香,舉行渡台首次百年大醮,展開演戲酬神、普度植福等系列活動,象徵財神爺落地生根台灣。 被視為全台五路財神祖廟的武德 ... 於 www.cts65.org -

#74.北港武德宮新春求財必訪全台財神爺娘家 - 翻爆

雲林縣北港武德宮的主神為天官武財神,清道光年間渡海來台,1970年自中藥房顯化以來神威顯赫,從地上一只香爐,短短數十年便已發展為占地6000坪的巍峨 ... 於 turnnewsapp.com -

#75.北港武德宮,春節參拜步驟大公開!(還有開運、招財小撇步喔~)

(圖/shutterstock)「新年頭、舊年尾」最適合到財神廟參拜,為新的一年招財、聚財氣。全台最知名的武財神廟──北港武德宮,也舉辦各式慶祝活動, ... 於 www.cmoney.tw -

#76.【全台9間必拜財神廟】財神怎麼拜?參拜流程、禁忌一次看

STEP5 等線香燒了一半以上,便可以拿回供品並燒金紙。 ... 台灣五路武財神的信仰始於北港,雲林北港武德宮也是全台該廟是臺灣規模最大的財神廟之一, ... 於 travel.fanpiece.com