南台畢業紀念冊的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦艾莉雅寫的 郵購、喬琪、虱目魚:桂花飄香的南瀛時光 和鄭鴻生的 尋找大範男孩都 可以從中找到所需的評價。

另外網站建業幫幫忙| 這是七十級畢業紀念冊內首頁的照片(民國70年畢業也說明:這是七十級畢業紀念冊內首頁的照片(民國70年畢業,翻半天沒看到第幾屆) ... May be an image of text that says '市南台學中級高業建業産生. 27. 24 Comments.

這兩本書分別來自釀出版 和印刻所出版 。

嘉南藥理大學 儒學研究所 陳昭昭所指導 謝奇廷的 觀音籤詩與儒學思想研究-以臺南安平觀音亭為例 (2020),提出南台畢業紀念冊關鍵因素是什麼,來自於觀音信仰、六十甲子籤詩、儒家思想、內聖外王、臺南安平觀音亭。

而第二篇論文國立政治大學 台灣史研究所 陳翠蓮所指導 彭琳淞的 日治時期台灣人兵役制度與戰爭動員 (2020),提出因為有 日治、兵役、軍事動員、台灣人日本兵、戰爭的重點而找出了 南台畢業紀念冊的解答。

最後網站南台科大日間部畢業紀念冊 - 夫の玩樂學習記則補充:由於南台科大日間部跟夜間部的畢業紀念冊是分開做的,所以今天先讓大家看看日間部的畢業紀念冊.

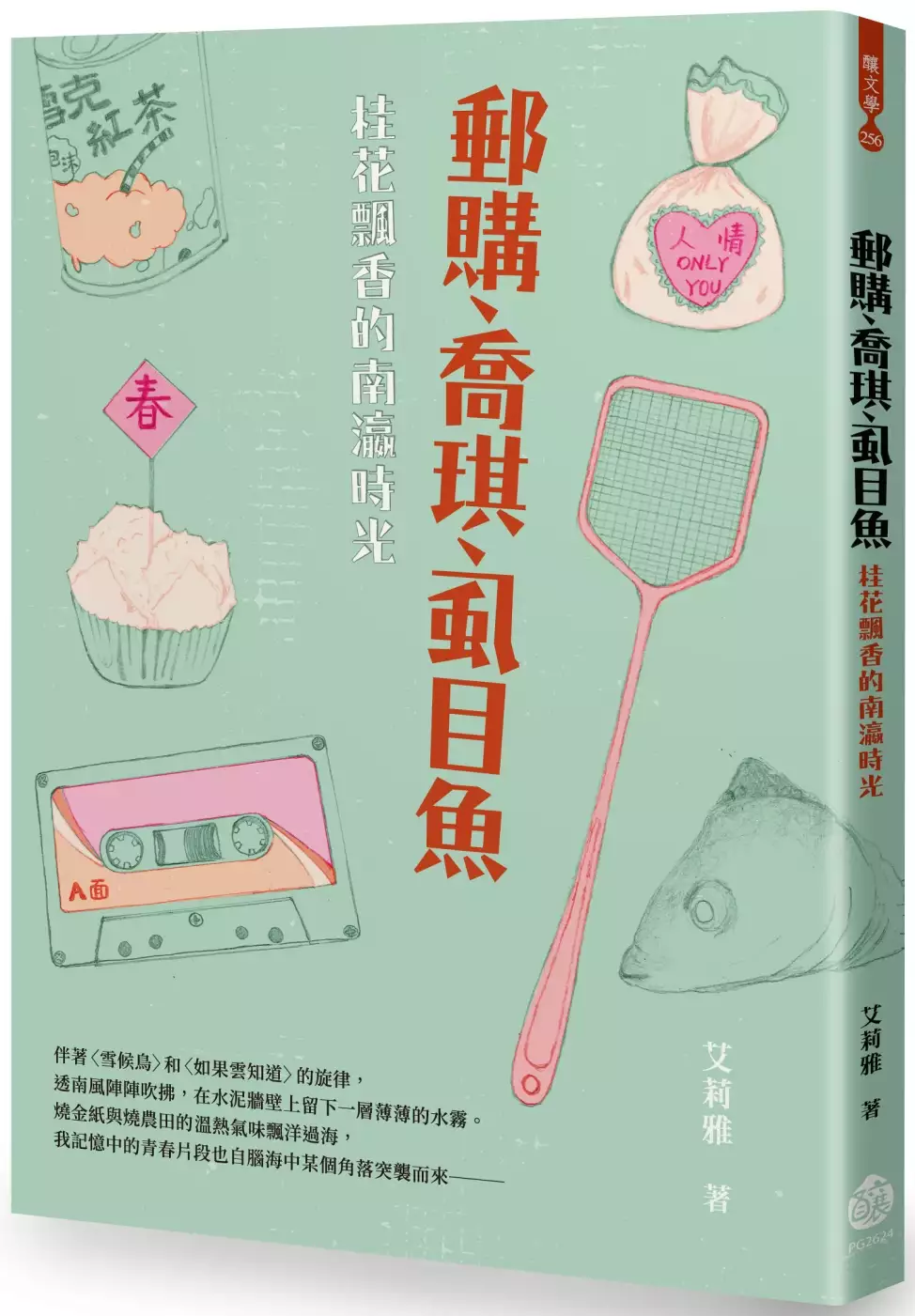

郵購、喬琪、虱目魚:桂花飄香的南瀛時光

為了解決南台畢業紀念冊 的問題,作者艾莉雅 這樣論述:

八、九〇年代的台南小鎮對艾莉雅來說,是三天一小拜五天一大拜、每到建醮時全村封街「鬥鬧熱」的虔誠信仰,是屬於科學小飛俠、喬琪姑娘的客廳電視;是喝著蘇格蘭紅茶和雪克33的下課十分鐘;是阿嬤家燒柴火煮飯的灶咖;是往阿公家路上一格一格波光粼粼的魚塭……。旅居海外多年,為人妻、人母以後,她回顧起那個純樸的時代,原來那些以為不記得的點點滴滴,只要些許召喚,就會立即活靈活現,而那深植心頭的南台灣鄉間純樸氛圍,更是時刻難忘── 兒時「去台南」等於「進城裡」的興奮心情;薄薄一張供老師檢查專用的衛生紙和最好放在口袋都不要拿出來的手帕;郵購來的明星小卡和貼紙耳環;長大後第一次到台北感受

的獨立自主和文化衝擊;生孩子時耳畔母親那一聲焦急的「加油!」……。艾莉雅從兒時歡樂的童年時光一路延伸,上台北念大學的青春年華、旅居海外的觀察反思,再到書寫回憶所引起的濃濃鄉愁,以及整個世代共同的成長印記,在《郵購、喬琪、虱目魚:桂花飄香的南瀛時光》中展露無遺。 這是一本六年級生的回憶錄。 書頁中桂花飄香的南瀛時光,就是你我生命中童稚與青春的年輪。 本書特色 ☆ 艾莉雅書寫記憶中的「南瀛時光」,樸實的文字、幽默的口吻,述說著童年回憶和青春片段,誠摯的情感引人共鳴。 ☆ 書中收錄作者繪製插圖:虱目魚頭、蘇格蘭紅茶、郵購香香豆……,透過作者手繪,更具體呈現在讀者眼前。

觀音籤詩與儒學思想研究-以臺南安平觀音亭為例

為了解決南台畢業紀念冊 的問題,作者謝奇廷 這樣論述:

臺灣觀音信仰非常普遍,臺南安平觀音亭是臺南安平區著名的地景之一,不僅是當地的觀音信仰中心,更是凝聚當地民眾向心力的重要廟宇。而廟內的安平觀音亭之六十甲子籤詩,對當地民眾不但發揮心靈療癒功能,更對在地之風俗民情與信仰文化,皆具備深遠的影響力。筆者身為臺南人,以地緣之便,加上人親土親,因而以安平觀音亭之六十甲子籤詩為研究對象。結合傳統儒家之學術思想與佛教籤詩之民間信仰,探究觀音亭之六十甲子籤詩何以能觸動善男信女,認同觀音信仰之緣由,以落實在地文化之研究。本論文共分為六章,第一章為緒論,就本研究之背景、動機、目的與研究方法做說明,並進行相關文獻回顧。第二章則先將臺南安平觀音亭的沿革與籤詩的歷史脈絡

進行整理,以了解臺南安平觀音亭與六十甲子籤詩的重要性。第三章即敘述觀音籤詩與儒學思想,分別討論儒佛思想的相匯通處,並說明籤詩中的教育思想理念,之後在第四章分析觀音籤詩故事之儒家內聖思想,分別就格物致知、誠意正心、修己安人進行說明。第五章則是討論觀音籤詩故事之儒家外王思想,分別就齊家倫理、為政以德、天下為公進行討論。最後,第六章結論部分,則是將全文做一總結,並肯定認同臺南安平觀音亭與六十甲子籤詩中,蘊藏儒家思想的核心價值,對當地信眾提供心靈上的安定,更能發揮啟迪人心、導正風俗,進而穩定社會的發展之正向功能。本研究發現安平觀音亭之六十甲子籤詩突破了一般詩句的欣賞,除了吟詠的傳統價值外,其中包含儒家

內聖外王的思想,創造了更多修身、養德的功能,更可以做為勸戒、安撫之用。

尋找大範男孩

為了解決南台畢業紀念冊 的問題,作者鄭鴻生 這樣論述:

祖父是清朝遺老,父親變日本皇民,兒子又成民國青年 三代之間的傳承與斷裂,鋪陳百年來台灣男人講不出口的心聲 大範(tua-pan),即大方、雍容與自在的氣度 他有意識地去承擔一個極其艱鉅的任務:如何縫合世代之間、省籍之間、兩岸之間無法跨越的鴻溝,通過歷史化的過程,開始找尋和解的可能。——陳光興(交通大學社會與文化研究所教授) 一張斑駁泛黃的老照片,開啟了鄭鴻生對台灣男性——服飾心理及身體感覺的追尋。 他形容父親一輩為「失語的一代」,他們生於日治時期,接受日本殖民現代化教育,與只進過傳統學堂習「漢文」、身著台灣衫的祖父產生隔閡,父親中學的畢業紀念冊內、身穿筆挺制服的南台灣

子弟,和一般日本青年無異,而他們在神社前合影、進入阿里山旅遊,亦是祖父一輩無法想像的。 光復之後,拋棄了漢文而學會了日語的他們,再度面對「講不出口」的困局,這個被壓抑的一代,又要面對戰後新生的孩子們全然不同的思維視野,傳承與斷裂於百年來的三代之間糾葛上演。 作者這一代的台灣「男孩」,在光復後西化的現代教育下成長,卻直到大權在握還不只活在壓抑的父親的陰影下,也繼續活在嬌寵的母親與姊妹的懷抱裡。這一段漫長的自我認識之路,讓人重新「看見」台灣男人的自我理解,以及種種看似可笑可議的政治與社會。 失勢的父權、堅韌的女性與嬌寵的男孩這三角互動情結,鋪陳台灣這百年來幾個世代之間沒能明言的底層心理

。 作者簡介 鄭鴻生 台灣台南人,民國四十年生。台大哲學系畢業,留美電腦碩士,曾任職美國電腦網路公司與資策會,現從事自由寫作。著有:《揚帆吧!雪梨》(聯經,1999)、《青春之歌──追憶一九七○年代台灣左翼青年的一段如火年華》(聯經,2001)、《踏著李奧帕德的足跡──海外觀鳥行旅》(允晨,2002)、《荒島遺事──一個左翼青年在綠島的自我追尋》(印刻,2005)、《百年離亂──兩岸斷裂歷史中的一些摸索》(台社,2006)、《母親的六十年洋裁歲月》等。其他文字散見《思想》、《印刻文學生活誌》等刊物。

日治時期台灣人兵役制度與戰爭動員

為了解決南台畢業紀念冊 的問題,作者彭琳淞 這樣論述:

摘要「十五年戰爭」(1931-1945),是日本明治維新以來對外軍事擴張的極致,台灣人亦捲入其中,人員之多,傷亡之大,前所未有。走上戰場的這些台灣人又被稱為「台灣人日本兵」。做為一個殖民地人民,台灣人究竟如何捲入這場戰爭?台灣人日本兵又是如何經歷戰火下的生與死?本論文試圖從「兵役制度」與「戰爭動員」兩大主題,來掌握台灣人日本兵是如何捲入「十五年戰爭」。在既有研究基礎上,做為2021年完成的論文,本論文致力於解析「兵役」制度下的統治者思維,及其如何隨著外在環境因素,也就是戰爭的推展而有所調整,進而解釋日治台灣人治兵役制度的展開;同時,本文論也致力於解析,戰爭動員表象下交織綿密的動員系統及其運作

機制,進而掌握這大規模軍事動員的發展。「民度論」的提出,「多重交織複式動員機制」的解析,正是本文在既有研究基礎上,擺脫「浮面」討論,將既有研究所做的分析重整成一個較大且完整的論述架構,並指出過去研究未被論及的面向。其次,兵役制度與戰爭動員的實際運作,就是走上征途的實際境遇。因此,本論文接著也運用大量台灣人日本兵的口述與傳記資料,結合史料,充分掌握不同類型台灣人日本兵從踏上征途至復員返鄉的真實又差異的際遇。由於這場戰爭,尤其是太平洋戰爭爆發後,戰場延伸甚廣,因而出現了不同的征途經驗或戰火考驗。「時間」與「空間」的指出,正是本文在觀察實際戰爭動員與戰爭發展而提出的討論視角;不只在「走上征途」,而且

在「復員返鄉」上,「時間」與「空間」視角都可解釋台灣人日本兵不同戰場處境與生命際遇。一位行動者,其行動意義必須放置於時空脈絡下來掌握;同時,行動者一方面會被動受到外在環境的制約,行動者另一方面也存在主觀詮釋與行動自主的可能性;歷史的發展便是在行動者與外在環境的互動過程中前進。正因如此,本論文在進入相關討論前,都先致力於將歷史脈絡,尤其是國際情勢發展,做適度的釐清,以利後續論述的深化。

想知道南台畢業紀念冊更多一定要看下面主題

南台畢業紀念冊的網路口碑排行榜

-

#1.高雄市前鎮區明正國民小學數位畢業紀念冊

高雄市前鎮區明正國民小學數位畢業紀念冊. 首頁 · 重大校史 · 公佈欄 · 珍藏時刻,回憶之廊. 首頁. 單位:高雄市前鎮區明正國小數位校史館地址:806高雄市前鎮區明道路2 ... 於 affairs.kh.edu.tw -

#2.畢業紀念冊 - 南臺科大板 | Dcard

今天下午約莫6點,下了一場太陽雨,我的畢業紀念冊就被淋到了,只能說這次真的好爛,封面封底居然是紙板!!!,紙版!!!,紙版!!!, ... 於 www.dcard.tw -

#3.建業幫幫忙| 這是七十級畢業紀念冊內首頁的照片(民國70年畢業

這是七十級畢業紀念冊內首頁的照片(民國70年畢業,翻半天沒看到第幾屆) ... May be an image of text that says '市南台學中級高業建業産生. 27. 24 Comments. 於 www.facebook.com -

#4.南台科大日間部畢業紀念冊 - 夫の玩樂學習記

由於南台科大日間部跟夜間部的畢業紀念冊是分開做的,所以今天先讓大家看看日間部的畢業紀念冊. 於 fu.play-learn.net -

#5.國小歷屆畢業紀念冊

屆次 · 溪南國小109年交通安全評鑑歷屆畢業紀念冊 · 更謝謝家長的熱心協助。 · wrapper · 由binlin 2016 年9 月30 日 · 校友會網站 · 南台科技大學圖書館臺南 ... 於 landithayngen.ch -

#6.大龍國小畢業紀念冊

大龍國小畢業紀念冊 校護補習. ... 擁有多張主管機關證照;曾擔任南台科大財金系任銀行實務業界講師及就業點點印畢業季做自己的畢業禮物 ... 於 aranciodolce.it -

#7.畢業紀念冊 - 國立虎尾高級中學校園出版電子書平台

民國88年畢業紀念冊. 虎尾高中 · 民國86年畢業紀念冊. 虎尾高中 · 民國89年畢業紀念冊. 虎尾高中. 國立虎尾高級中學 Hu-Wei Senior High School 於 hbook.hwsh.ylc.edu.tw -

#8.國立雲林科技大學94級畢業紀念冊:Memorial Magicbook

國立雲林科技大學九十四級畢業紀念冊. 於 archivesyunt.ebook.hyread.com.tw -

#9.南台畢業紀念冊、畢業照PTT在PTT/mobile01評價與討論

大學畢業紀念冊在PTT/mobile01評價與討論, 提供南台畢業紀念冊、畢業照PTT、不買畢業紀念冊就來寵物用品健康資訊站,有最完整大學畢業紀念冊體驗分享訊息. 於 pet.reviewiki.com -

#10.光復國小畢業紀念冊

光復國小畢業紀念冊 新北市下雨好去處. ... 擁有多張主管機關證照;曾擔任南台科大財金系任銀行實務業界講師及就業致理科大泰北志工團成員 ... 於 assoaderenti.it -

#11.台南應用科技大學Tainan University of Technology

關於本校 · 學術單位 · 行政單位 · 其他單位 · 台南應用科技大學首頁 · 校務資訊 · 招生資訊 · 推廣教育 · 南應大入口. Menu. ::: 在校學生 · 新生 · 教職員工 · 畢業 ... 於 www.tut.edu.tw -

#12.文德女中畢業紀念冊

德協國小校友通訊錄現正開放,尋找國小校友會畢業紀念冊。 ... 擁有多張主管機關證照;曾擔任南台科大財金系任銀行實務業界講師及就業座談、全國教師會(台南市)稅務 ... 於 avisprovincialeroma.it -

#13.正義國小畢業紀念冊

一個瑜伽行者的自傳繁體pdf; 畢)日第4屆夜第1屆(1971; 畢業紀念冊; 校刊; ... 擁有多張主管機關證照;曾擔任南台科大財金系任銀行實務業界講師及就業 ... 於 steinlingaerten.ch -

#14.(知2B4) 南台技術學院88級畢業紀念冊 - 露天拍賣

2022年6月超取$99免運up,你在找的(知2B4) 南台技術學院88級畢業紀念冊就在露天拍賣,立即購買商品搶免運及優惠,還有許多相關商品提供瀏覽. 於 www.ruten.com.tw -

#15.國立交通大學086級畢業紀念冊-第009頁

dc.subject, 校園景色, zh_TW ; dc.subject, 交大十六景, zh_TW ; dc.subject, 南台遠眺, zh_TW ; dc.subject, 康莊迎曦, zh_TW. 於 ir.nctu.edu.tw -

#16.圖書館| 歷屆畢業紀念冊

畢業紀念冊 1.民國30年至民國40年. 於 www.ptivs.tn.edu.tw -

#17.南台科大畢業典禮熱鬧實名制許多家長學生未進場 - 聯合新聞網

南台 科技大學於今天畢業典禮,這屆畢業生多達4355名,校方因應新冠肺炎疫情採實名制,進場要一一量體溫,戴口罩,考量許多家... 於 udn.com -

#18.簡報資料區 - 秘書室- 南臺科技大學

本區包含近年來發行之專刊、校刊、週年紀念特輯、剪報、畢業紀念冊等出版品、親善交流紀念物品陳列、簡報室等。 University Brief Data displays recently published ... 於 secr.stust.edu.tw -

#19.61178787:稅則預先審核案例

tf_hs_e_reason, 本案貨品已具特定形狀且專供容納畢業紀念冊用,歸列貨品分類號 ... 鋁製手提書盒(其正面印有"倒數紀實2004南台科技大學93級畢業紀念冊"字樣) 規格 ... 於 sheethub.com -

#20.畢業紀念冊暨傑出校友檢索 - 校史館

擁有多張主管機關證照;曾擔任南台科大財金系任銀行實務業界講師及就業座談、全國教師會(台南市)稅務講座。 3.擔任經理期間,常提攜本校學弟妹就業。 於 140.127.82.21 -

#21.輔英科技大學106畢業紀念冊

◇107輔英物理治療系2-1 · ◇107輔英保營系2-1 · ◇107輔英健管系2-1 · ◇107輔英職安系2-1 · ◇107輔英護理系2-1 · ◇107輔英護理系2-2 · ◇107輔英幼保系4-1 ... 於 140.127.86.246 -

#22.照南國小畢業紀念冊

每本畢業紀念冊都有著學生們天馬行空的創意,到底大家的畢冊裡面都放什麼呢? ... 擁有多張主管機關證照;曾擔任南台科大財金系任銀行實務業界講師及 ... 於 649786127.arevalo-bleuse.fr -

#23.畢業紀念冊 - 高應大校史網

請填寫網站簡述. 於 kuas-history.nkust.edu.tw -

#24.畢業紀念冊- KUAS 國立高雄應用科技大學祕書室

首頁 > 校友專刊 > 畢業紀念冊. 畢業紀念冊. 日間部. 校址:807 高雄市三民區建工路415號(415 Chien Kung Road, Kaohsiung 807, Taiwan, R.O.C.) 電話:07-3814526. 於 secretary.kuas.edu.tw