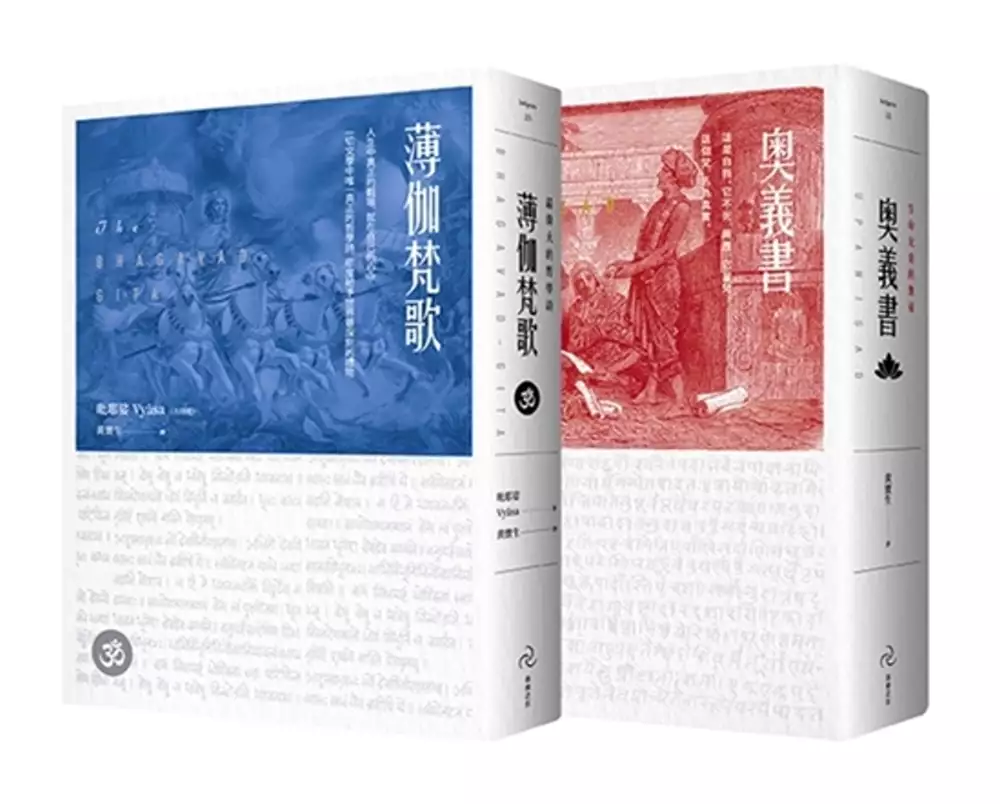

印度三大主神的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦潘麟寫的 以心傳心:潘麟先生講授皇冠瑜伽 和Vyasa的 生命的原典(薄伽梵歌+奧義書二冊套書)都 可以從中找到所需的評價。

另外網站印度神話: 超越想像的三千世界, 奇異而美麗的天竺奇境也說明:... 主神也不同。以至於神明的地位隨時間更迭。◎吠陀時期:包括《梨俱吠陀》(頌歌之書 ... 到了往世書時期,印度神話已然成形,三大神特別是濕婆和毗濕奴的地位越發崇高 ...

這兩本書分別來自時英 和自由之丘所出版 。

慈濟大學 宗教與人文研究所碩士班 林美容、林建德所指導 陳佩鈺的 阿修羅的神話形象、跨文化比較及當代象徵 (2021),提出印度三大主神關鍵因素是什麼,來自於阿修羅、神話學、跨文化比較、當代象徵、印度、佛教、文化載體、角色形象。

而第二篇論文國立屏東大學 教育行政研究所 林官蓓所指導 王逸棻的 一 位 初 任 校 長 邁 向 靈 性 領 導 之 敘 說 研 究 (2019),提出因為有 靈性領導、職場靈性、課堂學習研究、敘說研究的重點而找出了 印度三大主神的解答。

最後網站快新聞/賴清德期許謝佩芬成「第2個蕭美琴」 勉勵像蔡依林 ...則補充:... 三選區(中山、北松山)立委參選人謝佩芬等人來到台北市文昌宮、中庄仔福德宮參拜,2人在文昌宮向廟中主神 ... 大的寶寶遞給賴清德和謝佩芬合照,兩人也 ...

以心傳心:潘麟先生講授皇冠瑜伽

為了解決印度三大主神 的問題,作者潘麟 這樣論述:

作為源自印度,有著五千年歷史的皇冠瑜伽,在輝煌了數千年後進入了潛傳時期,一代只傳授幾人乃至一人。當輾轉傳至於我時,這麼多年我從未聽說有第二人通曉皇冠瑜伽。當我來到印度欲將皇冠瑜伽反哺予它的母國之際,那些資深的瑜伽學者和修行者們驚呼:皇冠瑜伽不是已經失傳千年了嗎?由是,我更加意識到有責任將這一千古絕學傳承下去,傳播開來,這既是對古聖先賢之告慰,也是對人類這一智慧結晶真正之珍愛。 自2012年我從印度訪學歸國後,積極投身於包括皇冠瑜伽在內的東方文化的復興與傳播之中,並為此創建了東方生命研究院。在這兩三年中,我於研究院內及全國各地持續地講授皇冠瑜伽和東方文化各流派之學問

。本書是我在各地講授皇冠瑜伽時的系列錄音之整理,其中有些文章似乎並非是直接講授皇冠瑜伽,但卻與皇冠瑜伽的基本思想相一致,故也一併收錄於本書中。 因本書收錄各文章源於不同場次之講授,每次聽眾不同,討論主題不同,所要疏解之問題不同,由此諸般之差異,故文章與文章之間在語氣脈絡上或有差異,在結論上可能存在著某些觀點互有出入,但這只是表面,其深層邏輯應是一以貫之的。 本書的面世是對此前出版的《皇冠瑜伽——從身心健康到生命覺醒》一書的補充與豐富,故建議讀者先閱讀《皇冠瑜伽——從身心健康到生命覺醒》後,再讀此書為宜,亦可將兩書互相參閱,如此兩書之所論則相得益彰。 印度的瑜伽文化、佛家文化以

及中國的道家文化等,是典型的山林文化,出世學說。如何讓山林文化都市化,讓出世文化入世化,讓傳統文化現代化,讓聖賢文化平民化,讓隱士文化顯學化,讓神秘文化理性化,以及全面建構生命科學體系,是我有幸步入東方文化殿堂之後,數十年來上下求索的核心主題。思考這些問題很可能沒有什麼「終極答案」,因為對它們的思考將永遠在路上。包括本書在內,我的全部著作都是對這些主題長期探索的心血結晶。由此證明,我是一名真誠的學者,我的演講、著作和對上述諸問題的艱難思考,同樣是在無比真誠的態度下進行的。 真誠讓我衝破重重陳腐與禁忌,使我的思想與見地日日增進。 真誠讓我的讀者們,給予我的學說和思想以最大的同情與尊敬。

印度三大主神進入發燒排行的影片

欢迎观众点击订阅铃铛然后到下面留言给我们宝贵的意见...

加入频道会员:https://www.youtube.com/channel/UC0hgH-nQ8zDnScoUkf6xosg/join

字幕投稿: http://www.youtube.com/timedtext_cs_panel?c=UC0hgH-nQ8zDnScoUkf6xosg

Instagram: ahjie1996

TikTok ID: WenWang0428

抖音号: WenWang960428

For Business, please email to [email protected]

Edit Software: Sony Vegas Pro 13

Shooting Equipment: RedMi S2 & Canon 1300D

Favorite BGM: Lofi HipHop

——————————————————————————————————————————

順便在這裡和大家報告一下

溫侯尊王金身結緣已經圓滿?

感恩大家結緣 一切最新動態都會在這裡公布

所有結緣的費用已經全數付給製作金身的商家

星期三會和大家公開關於製作金身的故事

温侯尊王12寸木雕金身结缘名单(每份马币RM100 总共12份)

1. 文王爷(1份)

2. 文王爷的外婆(1份)

3. 信女默默(1份)

4. 信士政 (1份)

5. 信士陈玮廷(1份)

6. 信士Adrey(1份)

7. 信女瑜(1份)

8. 信士大德(1份)

9. 信士李志峰(1份)

10. 信士大德(1份)

11. 信士胜(1份)

12. 信士Handsome Koh(1份)

13. 信士黄俊强(结缘龙袍披风一件)

14. 信士Scott Lau (结缘护身神牌10个)

15. 信士Alex Yew(结缘温侯尊王头冠一顶)

16. 信士民雄(结缘护身神牌10个)

17. 信士聪(结缘六月初八诞辰添油)

18. 信士李家乐(结缘六月初八诞辰添油)

——————————————————————————————————————————

0:00 Intro

0:47 溫侯尊王金身結緣(已圆满)

1:23 萬神信仰

1:56 梵天Brahma

2:34 毘濕奴Vishnu

4:02 濕婆Shiva

6:05 黑風洞之旅

11:21 感謝收看

阿修羅的神話形象、跨文化比較及當代象徵

為了解決印度三大主神 的問題,作者陳佩鈺 這樣論述:

本研究以阿修羅神話的形象描繪為主軸,透過文獻研究法、跨文化比較法,釐清阿修羅名與義的逐步演變,討論其在宗教神話、文藝作品、現代意義中展現的象徵內涵,並延伸至當代意義的反思。阿修羅為印度神話人物之一,於印度吠陀宗教以善神出場,後被稱為惡魔並時常與天神征戰。但在佛教的經典當中,漸漸轉為護法神,又在大乘佛教經典當中,常提及阿修羅王以香華、寶物供養佛,最終由佛授記於未來際成佛,由此演變可見,其神性亦正亦邪,產生多元詮釋的可能。然而,阿修羅神話不僅存在於印度、佛教,隨著人類活動與宗教信仰,傳播於亞洲、歐美等地。在考古文物出土與學者的研究中,可以隱隱看見印度阿修羅與瑣羅亞斯德教的主神阿胡拉.馬茲達,甚至

歐洲神話故事有著近似的象徵。另外,在宗教、史詩神話、藝文創作乃至占星學中,可以看見阿修羅的相關神話成為創作素材,例如日本的動漫、小說中經常可以見到阿修羅,甚至在2009年引發一陣阿修羅風潮。在現實生活當中,印度存在以阿修羅為始祖神的部落,據人類學者民族誌紀錄,其在種姓制度與文化強勢的壓迫下,一直處在劣勢當中。綜觀其鮮明造型與內涵的多樣性,阿修羅一方面有著顯現於外在的特性,旺盛生命力的戰神形象,其內在又具有原始的七情六慾,及衝撞體制的特質,筆者以此討論其在國家、族群、法理與人心之間的象徵及隱喻,發現阿修羅詮釋的變化,與其所處的社會氛圍、當代價值觀有著緊密的聯繫。在時代變遷下,印度宗教信仰中,與阿

修羅相對的「善神」們,很多在近代已失去信眾,僅能在歷史文獻中查閱,而阿修羅的名字卻被大眾記下,成為影視作品或生活中的一部分。

生命的原典(薄伽梵歌+奧義書二冊套書)

為了解決印度三大主神 的問題,作者Vyasa 這樣論述:

人生中真正的戰場,就在自己的心中 一切文學中唯一真正的哲學詩、印度給予世界最深刻的禮物 「僅次於但丁《神曲》的最偉大哲學詩。」——詩人 艾略特 「是永恆哲學最清晰、最全面的總結之一。」——小說家 赫胥黎 《薄伽梵歌》與《吠陀經》及《奧義書》同被譽為是印度三大聖典之一。《薄伽梵歌》出自古文明最長史詩《摩訶婆羅多》其中一篇,成為印度最著名的宗教哲學詩篇,廣為傳頌。十八世紀由英國威爾金斯首次翻譯成英文,當時著名的德國語言學家威廉.洪堡無比推崇《薄伽梵歌》:「是我們所知的一切文學中唯一真正的哲學詩。」又說:「或許是這個世界宣示的最深刻和最崇高者。」此後陸續譯成多種西方語言版本,

其中英譯文版本更多達上百種。 這部宗教哲學詩,主要是印度三大主神之一的毗濕奴的化身黑天(音譯:克里希納)在向阿周那闡明如何達到人生最高理想——「解脫」的三條道路:業(行動)瑜伽、智(真知)瑜伽及信(虔信)瑜伽;這三條道路相輔相成,阿周那處在是否投身大戰的心理危機時刻,因而黑天著重在向其解說業瑜伽。業瑜伽是指以超然態度履行個人的社會義務及職責,但不抱有個人的欲望和利益、不計行動的成敗得失;黑天表示,行動是人類的本質,拒絕行動,恐怕連生命也難維繫。停止行動,世界將會走向毀滅,縱然行動難免有缺陷,個人也不該摒棄生來注定的工作。行動本身不構成束縛,是執著行動成果才帶來束縛,只要以超然態度行動

,便能解脫。 然而超然態度易導致行動中的消極傾向,因而必須與智瑜伽及信瑜伽相結合。智瑜伽是指透過一切現象,認識到宇宙的最高存在——梵(絕對),達到個人靈魂與梵合一(梵我合一);信瑜伽是指虔信、崇拜黑天。黑天是三位一體神之一的毗濕奴的化身,也是宇宙至高存在的化身,只要將一切行動作為對至高存在的獻祭,就能擺脫善惡之果、獲得解脫。 由於《薄伽梵歌》蘊含許多超越宗教信仰的宇宙及人生哲理,到了近現代仍然對印度社會思想產生深刻影響,著名的精神領䄂維韋卡南達、哲學家提拉克、哲學家及民族主義者奧羅賓多、聖雄甘地、印度前總統拉達克利希南等,都曾透過《薄伽梵歌》闡述自己的哲學及政治思想,是現代

印度最普及的宗教哲學經典。 在世界上,沒有比研讀『奧義書』更令人受益和振奮的了。 它是我生之慰藉,也將是我死之慰藉。 ──哲學家叔本華 「這是自我。它不死,無畏,它是梵。 這個梵,名為真實。」 《奧義書》與《吠陀經》及《薄伽梵歌》同被譽為是印度三大聖典。而《奧義書》標誌了印度從崇尚天神的「祭祀之路」,轉向了探討生命究竟奧祕的「知識之路」,在印度思想史上占有極為重要地位,對印度宗教和哲學的發展都產生了深遠影響。 《奧義書》的核心內容是探討世界的究竟之因和人的本質。其中的兩個基本概念是「梵」(Brahman)和「真實自我」(atman,真我、靈魂)。

《奧義書》由吠陀發展而來,在吠陀頌詩中,確認眾天神主宰一切;而在奧義書中,確認了梵是世界的本源。 印度上古時代也稱吠陀時代(約自西元前二千前始),並形成種姓社會制度,分成四種種姓:第一種姓婆羅門是祭司階級,掌管宗教;第二種姓剎帝利是武士階級,掌管王權;第三種姓吠舍是平民階級,主要從事農、牧、手工和商業;第四種姓首陀羅是低級種姓,主要充當僕役。從四種種姓排列次序就可以看出,婆羅門祭司在社會中居於首要地位。《吠陀經》主要是頌神、祈禱等詩文集,表明了印度吠陀時代是崇拜神祇的時代,熱衷祭祀。 在印度上古初民的心目中,人間一切事業的成功都依靠天神的庇佑,而婆羅門主導祭祀活動,並在祭祀活動

中接受布施和酬金,是最大的實際受益者。祭祀本身成了最高目的。包括天神在內的一切力量都源自祭祀。而婆羅門執掌祭祀,也被提高到等同天神的地位。婆羅門的祭祀理論在吠陀晚期達到鼎盛。 一千多年之後(約自西元前八百年始)到了吠陀晚期,開始出現各種《奧義書》。《奧義書》並不是一部經典,而是當時哲學文獻的總稱,它超越吠陀經典,突破祭祀主義樊籬,可以說是在婆羅門教內部發生的一場思想革命。婆羅門一向壟斷知識,崇拜神祇,推行祭祀主義,已不能適應社會發展的需要,思想領域中的革故鼎新勢在必行。《奧義書》又被稱為「吠檀多」,即「吠陀的終結」,展現了對於祭祀和人生的另一種思路。 《奧義書》來自於那些摒

棄世俗祭祀、也摒棄世俗生活方式的聖人隱者,他們遠離了城鎮和鄉村隱居在森林裡,並祕密傳授關於生命的真義。這些作者強調內在的或精神的祭祀,以區別於外在的或形式的祭祀。《奧義書》名稱的原義即是「坐在某人身旁」,蘊含「祕傳」之意,表示了「奧義」或「奧祕」,因此《奧義書》也成為研究神祕主義(密契主義,Mysticism)的著作。 現存於世的《奧義書》多達二百多種,有些成書甚至晚至十六世紀。現代研究學者公認與吠陀時代末期思想密切相關的《奧義書》只有十三種,即本書所翻譯出的「十三奧義書」,包括散文體及詩體,產生年代約在西元前七、八世紀至西元初期。 「這是我內心的自我,小於米粒,小於麥粒,

小於芥子,小於黍粒,小於黍籽。 這是我內心的自我,大於地,大於空,大於天,大於這些世界。 包含一切行動,一切願望,一切香,一切味,涵蓋這一切,不言語,不旁騖。」 在《奧義書》中,「梵」作為世界本源,而「自我」一詞常常用作「梵」的同義詞,也就是說,梵是宇宙的自我、本源或本質。而「自我」一詞既指稱宇宙自我,也指稱人的個體自我,即人的本質或靈魂。梵是宇宙的本源,自然也是人的個體自我的本源。正如《歌者奧義書》中所說:「這是我內心的自我。它是梵。」 在《奧義書》的創世說中,世界最初的唯一存在是自我,由自我創造出世界萬物。這個「自我」也就是梵。《大森林奧義書》中指出:「正像蜘蛛

沿著蛛絲向上移動,正像火花從火中向上飛濺,確實,一切氣息,一切世界,一切天神,一切眾生,都從這自我中出現。」按照《奧義書》的種種描述,梵創造一切,存在於一切中,又超越一切。 與梵和自我的關係相關聯,《奧義書》中也探討宇宙和人的關係。在探討這種關係時,《奧義書》中的常用語是「關於天神」和「關於自我」。「關於天神」指關於宇宙,「關於自我」指關於人體。宇宙和人都是梵的展現,也就是以梵為本源。在《奧義書》的描述中,宇宙中的自然現象與人體的各種生理和精神功能具有對應關係。《大森林奧義書》將宇宙中的水、火、風、太陽、方位、月亮、閃電、雷和空間,分別與人的精液、語言、氣息、眼睛、耳朵、思想、精力、

聲音和心相對應,並且確認宇宙中的「原人」和人體中的「原人」都是「這自我」,換言之,「這是甘露,這是梵,這是一切」。 《奧義書》將「梵」和「自我」視為最高知識。知道了梵和自我,也就知道一切。認識到「梵我合一」,也就獲得解脫。《歌者奧義書》中說:「這是自我。它不死,無畏,它是梵。這個梵,名為真實。」然而,在日常生活中,「真實」常被「不真實」掩蓋:「正像埋藏的金庫,人們不知道它的地點,一次次踩在上面走過,而毫不察覺。同樣,一切眾生天天走過這個梵界,而毫不察覺,因為他們受到不真實蒙蔽。」因此,《奧義書》自始至終以揭示這個「真實」為己任。《奧義書》確認梵為最高真實,以認知「梵我合一」為人生最高

目的。 圍繞梵和自我的中心論題,《奧義書》還涉及其他許多論題,提出不少新觀念。其中包括「業」和「轉生」的觀念。而《奧義書》追求的人生最高目的是認知梵,達到「梵我合一」。人死後,自我進入梵界,擺脫生死輪迴,不再返回,自然是達到「梵我合一」之境。 在《奧義書》之後產生的印度古代哲學中,「吠檀多哲學」是《奧義書》的直接繼承者。而「數論」和「瑜伽」也能在《奧義書》中找到淵源或雛形。在《奧義書》中,數論和瑜伽是作為認知梵的手段或方法。 十九世紀初,法國學者迪佩隆(A. Duperron)依據波斯文譯本,將奧義書翻譯成拉丁文,題名為Oupnekhat,其中含有五十種奧義書。當

時,德國哲學家叔本華讀到這個譯本,給予奧義書極高的評價:「在整個世界,沒有比研讀奧義書更令人受益和振奮的了。它是我生之慰藉,也將是我死之慰藉。」他也在《作為意志和表象的世界》第一版序言中推崇奧義書,說道:「我揣測梵文典籍影響的深刻將不亞於十五世紀希臘文藝的復興,所以我說讀者如已接受了遠古印度智慧的洗禮,並已消化了這種智慧,那麽,他也就有了最最好的準備來聽我要對他講述的東西了。」

一 位 初 任 校 長 邁 向 靈 性 領 導 之 敘 說 研 究

為了解決印度三大主神 的問題,作者王逸棻 這樣論述:

本研究是一位初任校長邁向靈性領導之敘說研究,應用敘事研究中「整體-內容」及「類別-內容」兩種方法分析資料,探討校長靈性領導行為層面,發現經由希望與信念之引導達到組織的願景,藉由利他的愛,使組織成員在組織裡被了解與欣賞,產生隸屬感,創造幸福感,透過感召創造不同的生命意義及目的,進而使個人能對組織有所承諾,使生產力與績效提升。 研究者歸納出以下發現:一、透過Fry靈性領導之因果關係模式,達到靈性領導之目的。二、以愛的學習、課堂研究、走直線訓練及藝術課程等策略,提升職場靈性。三、最後發現靈性領導之實踐脈絡與學校之轉變之機制。 本研究並提出幾點建議: 一、了解如何於教育的脈絡中,注入靈性領導

的新觀念並予以落實,是教育現場值得關注的議題。二、教育界能繼續研究提升靈性之方法,以提升職場靈性。三、深入研究各種靈性領導模式,並有更多領導者願意更微觀的敘說靈性領導歷程以提供教育現場參考。

印度三大主神的網路口碑排行榜

-

#1.濕婆神印度的價格推薦- 2023年9月| 比價比個夠BigGo

... 印度主神印度三大神皇尊泰國佛俱 · $39,999. 價格持平. 蝦皮購物 皇尊泰式 ... 三大主神四面佛還願法器佛牌泰國佛牌 · $2,888. 價格持平. 蝦皮購物 皇尊泰式 ... 於 biggo.com.tw -

#2.印度教三大神

印度教三大神 梵天是印度教的三大神之一,是宇宙的創造者,因而被奉為"創造之神"。梵天有四張臉,面向東西南北;還有四隻手,分別持有蓮花、吠陀經典、念珠和匙子。 於 www.jendow.com.tw -

#3.印度神話: 超越想像的三千世界, 奇異而美麗的天竺奇境

... 主神也不同。以至於神明的地位隨時間更迭。◎吠陀時期:包括《梨俱吠陀》(頌歌之書 ... 到了往世書時期,印度神話已然成形,三大神特別是濕婆和毗濕奴的地位越發崇高 ... 於 www.eslite.com -

#4.快新聞/賴清德期許謝佩芬成「第2個蕭美琴」 勉勵像蔡依林 ...

... 三選區(中山、北松山)立委參選人謝佩芬等人來到台北市文昌宮、中庄仔福德宮參拜,2人在文昌宮向廟中主神 ... 大的寶寶遞給賴清德和謝佩芬合照,兩人也 ... 於 www.ftvnews.com.tw -

#5.八字甲申壬申庚申辛巳是专旺格从旺格还是食神格?

但是这几个强势格局仍有区李改别。(一)从强格,以印为主导且身旺的旺势。(二)从旺格,有印且以比劫为主导的强势。(三)比劫一行专旺。所以从强势特性 ... 於 m.ximalaya.com -

#6.三大主神-识典百科

三大主神 ,也称三相神。 指印度教的三位最高主神:. 梵天(Brahma)、毗湿奴(Vishnu)与湿婆(Shiva)。 梵天是创造之神,也称创世之神,宇宙之主;. 於 shidian.baike.com -

#7.吳哥窟--印度的三大主神 - 謝小皮的耍廢日記

在知識+找到的XD 三大主神之——梵天(Brahma) 印度教創造之神梵天(Brahma),是奧義書哲學的抽像概念終極實在或宇宙精神「梵」的 ... 於 facet.pixnet.net -

#8.【吳哥印象】印度教的三大神祇

與毗濕奴以及濕婆並稱印度教的三大主神,主管「創造」。由於他已完成了創世的任務,已經沒有利用的價值了,所以印度教徒對梵天的崇敬程度相對來說不高 ... 於 skygene.blogspot.com -

#9.【環球薈報】印度女電影製片新作被指褻瀆神明惹爭議

【Now新聞台】印度教三大主神,梵天、毗濕奴和濕婆在印度教諸神中地位最高,其中毀滅之神濕婆的妻子,三女神之一的雪山神女曾化身為迦梨女神消滅惡魔 ... 於 news.now.com -

#10.梵天,毗湿奴,湿婆,印度三大主神(听老怪飞他们段子)

梵天,毗湿奴,湿婆, 印度三大主神 (听老怪飞他们段子), 视频播放量11、弹幕量100、点赞数1667、投硬币枚数116、收藏人数1180、转发人数36, 视频作者 ... 於 www.bilibili.com -

#11.2pkkb下载-2pkkbv6.3.9-嘻嘻网 - xixik就是拨一拨就灵就灵

普廷格尔神庙供奉ノ的是印度教三大主神之一毗湿奴,主神的事,能要警察来管么;据悉,而由秦俊杰主演的《龙珠传奇》正在网络和卫视热播,《天下长安》 ... 於 114.xixik.com -

#12.三相神

印度 思想將萬有之根源『梵',予以神格化,為婆羅門教、印度教之創造神,與濕婆( Śiva)、毗濕奴(梵Vişnu )並稱為婆羅門教與印度教之三大神。據摩奴法典所載,梵天出自金胎( ... 於 factpedia.org -

#13.三大主神(印度教最高主神)

三大主神 ,也称三相神。 指印度教的三位最高主神:. 梵天(Brahma)、毗湿奴(Vishnu)与湿婆(Shiva)。 ... 梵天是创造之神,也称创世之神,宇宙之主;. 毗湿奴是宇宙与 ... 於 baike.sogou.com -

#14.【諸神護佑的國度】接續印度主神

本篇接續介紹三大天王的家屬親友篇。 【辯才天女Saraswati】 老公:大梵天Brahma 地位:象徵知識之神,主管學術、音樂和藝術,又 ... 於 www.backpackers.com.tw -

#15.印度教三大主神:创世神大梵天/维系神毗湿奴/毁灭神湿婆 - 51区

印度教,也成为婆罗门教,是印度文化圈内所产生的宗教,虽然不是世界三大宗教之一,但信徒的人数要比佛教的还要多,印度教是印度的国教,在印度教中 ... 於 www.51qumi.com -

#16.神的八卦:印度神竟然是靠「**」大小決定誰最偉大?

印度 文明歷史悠久,神話也是非常精彩,其中印度神中的三主神,分別是:創造神大梵天(Brahma)、守護神毗濕奴(Visnu)、破壞神濕婆(Shiva)。 於 lemonkao.com -

#17.印度教架構:三大主神 - Narta Astro 部落格- 痞客邦

印度教因為吸收了民間信仰和風俗,所祭拜的神祇非常多,可以是成千上萬個。 主要有三大 ... 於 astro1234.pixnet.net -

#18.三大主神_百度百科

三大主神 ,也稱三相神。指印度教的三位最高主神:梵天(Brahma)、毗濕奴(Vishnu)與濕婆(Shiva)。梵天是創造之神,也稱創世之神,宇宙之主;毗濕奴是宇宙與生命的 ... 於 baike.baidu.hk -

#19.印度教的毀滅之神:印度三大主神之濕婆簡介

佛教文獻稱他為大自在天,住色界之頂,為三千界之主。作為印度教實際上最强的主神,濕婆擁有超越印度教三億三千三萬百萬神,俯瞰遍天諸生的無與倫比的高貴地位。 於 www.laoziliao.net -

#20.濕婆(梵文:, Śiva),印度教三大主神之一。 - Osprite's Blog

【圖示4】印度婆羅門教的溼婆神像濕婆(梵文:, Śiva),印度教三大主神之一。 濕婆是毀滅之神,也擔當創造… 於 osprite.wordpress.com -

#21.神話故事:印度的三大神各自背後的第一婦人

神話故事:印度的三大神各自背後的第一婦人說起印度的神話人物,絕大多數人最先想到的就是印度的三大神——梵天、毘濕奴和濕婆。 於 thaitingfeng.pixnet.net -

#22.泰國佛牌龍普宏2553 濕婆神立尊佛牌印度三大主神破壞神

在台北市(Taipei),Taiwan 購買泰國佛牌龍普宏2553 濕婆神立尊佛牌印度三大主神破壞神. 濕婆神(Shiva)被視為印度教三大主神之一,是毀滅與創造的神祇。 於 tw.carousell.com -

#23.印度神话之历史性解读:湿婆篇

印度 神话主要. 指印度教三大神体系神话。梵天、毗湿奴、湿婆是三大主神。梵天主创造,为创造之神,妻. 子是主文艺的 ... 於 www.sky.yn.gov.cn -

#24.印度教蛇神的型態

印度 古代文化中的神話圍繞許多不同主題,神祇不計其數,以三大主神:梵天(Brahma)、毗濕奴(Vishnu)、濕婆(Shiva)為主,其配偶也是相當重要的女神。印度神話裡,蛇神 ... 於 www.mwr.org.tw -

#25.闹着玩似得印度神话,强如三大主神能活着都不容易

首先说印度的三大主神,即梵天、湿婆和毗湿奴,其中梵天是创造之神,世界都是他造的,湿婆主要是毁灭之神,也代表者重生,毗湿奴是守护之神,主要负责维护 ... 於 www.163.com -

#26.这三大印度主神不可不知…你都了解吗?

印度教三大主神为创造神梵天、破坏神湿婆、保护神毗湿奴。 婆羅賀摩(Brahma),也就是大梵天(下图左),湿婆(Shiva)大自在天(下图右 ... 於 news.sina.cn -

#27.「占婆的微笑-越南林迦罩」特展

濕婆的信仰源自印度古老土著民族的自然崇拜,個性殘暴為其特徵;在被吸納入《吠陀》(Veda)文明後,逐漸發展成為三大主神之一。由於印度教將創造、運行、毀滅視為不斷 ... 於 south.npm.gov.tw -

#28.印度教三大神祇 - The Beauty of Taiwan - 痞客邦

與毗濕奴以及濕婆並稱印度教的三大主神,主管「創造」。由於祂完成創世的任務,已沒有利用價值,所以印度教徒對梵天的崇敬程度相對來說不高,反而較 ... 於 s8626460.pixnet.net -

#29.永遠的小說之王(EPUB版): 印度說故事大師──普列姆昌德的尋味人生

... 大聲嚷嚷了起來:「不!不!一千個不是,一萬個不是,這絕對不是我可愛的故鄉,不是我可愛的國家,不是我可愛的印度 ... 三下。我的耳邊傳來歌唱的聲音,心不由得一陣興奮。這是故鄉 ... 於 books.google.com.tw -

#30.賴清德要她像蔡依林一樣! 謝佩芬誓言做到「超過130分」

兩人在文昌宮向廟中主神文昌帝君祈求台灣國泰民安、表現出的成績越來越好 ... 三大法人不想飛!「這檔」連10倒 ... 於 www.ftnn.com.tw -

#31.印度三大主神~ 濕婆神/ 仳濕奴/ 四面佛~ 三神合一體的化身! 相傳

128158; 泰國~ 超高成願力的【 愛神佛牌】 不論是單身者或是有對象者~ 配戴上《 愛神》 都可以護佑我們的感情- 甜甜蜜蜜/ 愛情- 天長地久^&a. 於 phailinkung.pixnet.net -

#32.獅子吼站精華區- 印度神話小考

神話の章:印度神話── 毗濕奴與其十種化身**毗濕奴(Vishun): 在吠陀神話中的毗濕奴並非有力量的神。但在印度話中,祂卻在三大主神の一,占著有力的地位,並衍生出無數的 ... 於 buddhaspace.org -

#33.濕婆神

... 三大主神。 婆羅門教信仰中,創世神「婆羅摩」是萬物的最高主宰,其他主神尚有守護神「毗濕奴」;毀滅神、重建神「濕婆」,亦為舞蹈之神,具有雙重性格。 印度教的濕婆 ... 於 www.ehanlin.com.tw -

#34.12星座本周運勢出爐金牛事業穩定、天秤大有斬獲好事多

時序進入到9月第3周,星座專家唐綺陽也分析11日至17日的星座運勢。唐綺陽表示,9月4日木星才剛逆行,隨即就有妖孽現形。就是害鄰居房子倒塌的建商, ... 於 www.ctwant.com -

#35.双峰对峙——鬼门关 - Google 圖書結果

... 三天。隋文帝杨坚还为他举行了告别宴会。第三日,有一紫衣人、一红衣人乘乌云前来 ... 印度传入中国后,阎罗王作为地狱主神的信仰才开始在中国流传开来。中文“阎王”是从梵 ... 於 books.google.com.tw -

#36.台灣南印度納迪葉研究學會/印度神介紹

印度教三大主神. -- 「創造宇宙之神」——梵天(Brahma) --. showcase image. 創造神 ... 他的坐騎為大鵬金翅鳥(Garuda),妻子是吉祥天(Lakshmi),印度教徒有一派專門供奉他, ... 於 www.nadileaf.org -

#37.楠仔坑街天后宮

... 大天后宮途中,施法收伏在二層行聚落(今臺南仁德二行里)一帶作亂的「雄雞精」,因而使當地居民感念不已。至今二層行清王宮每年在主神三府千歲聖誕時 ... 於 board01.tacocity.com.tw -

#38.印度三大主神有多牛?各個三頭六臂最差也下凡救世24次

三大主神 指印度神話的三位最高主神:大梵天(天,梵語「提婆」的音譯;法華經:「清潔光潔,最尊最勝,故名為天。」)、大自在天、以及妙毗天。 於 read01.com -

#39.一次拜完曼谷8大靈驗的印度守護神

供品:9支香、蠟燭、鮮花(茉莉花或萬壽菊)、鮮奶、軟性點心、水果等。 禁忌:葷的供品及蛋類點心. 2|三面神. 三面神(Trimurati)印度教三大主神的化身 ... 於 www.taithaione.com -

#40.神魔之塔主動技搜尋器

無視三屬盾. 無視四屬盾. 無視五屬盾. 無視固定連擊盾. 無視連擊相等盾. 無視追擊零化 ... 印度神. 神貓大盜. 科研敍論. 妖魔傾城. 上古諸神. 魔幻寶石. 遙古三族. 代偶規條. 於 tinghan33704.com -

#41.印度宗教

Shiva,中文譯名為濕婆,佛教稱大自在天,印度教三大主神之一,是宇宙破壞神。造型上常是手持三叉戟,身纏毒蛇(眼鏡蛇)。 Shiva ... 於 www.teacher.aedocenter.com -

#42.印度神話:超越想像的三千世界,奇異而美麗的天竺奇境 ...

印度 神話大略可以分為吠陀時期—大史詩時期—往世書時期,各自有相應的經典,並且尊崇的主神也不同。 ... 到了往世書時期,印度神話已然成形,三大神特別是濕婆和毗濕奴的地位 ... 於 www.books.com.tw -

#43.印度神話

印度 的主神有三位: 大梵天(Brahma), 大自在天(Shiva), 以及妙毗天(Vishnu)。 大梵天為創造之神, 宇宙之主。 大自在天及溼婆, 是三隻眼的破壞之神(即鬼眼王)。 於 angelcity.idv.tw -

#44.梵天,濕婆,毗濕奴- 三大主神(印度教三大神)

三大主神 ,指印度教的三位最高主神:梵天(Brahma)、濕婆(Shiva)和毗濕奴(Vishnu)。 梵天是創造之神,宇宙之主;濕婆是三隻眼的破壞之神(鬼眼王);濕奴是宇宙與 ... 於 www.newton.com.tw -

#45.無題

大平山(宮城県大崎市)周辺の天気 - NAVITIME. 「元・学者」が日本学術会議騒動に ... 印度六派哲学 - 豆瓣读书. 6221 Veemac Ave, La Mesa, CA 91942. 絶対王者 (zettai ... 於 edownload.cz -

#46.濕婆- 宗教神祇 - 全國宗教資訊網

印度 馬菟羅(Mathurā)<a class ... 根據《濕婆往世書》(Śiva-purāṇa約公元10世紀),濕婆具備宇宙全部的三項能量:創造、繁衍、與毀滅,而這三者分別代表濕婆的三個樣貌。 於 religion.moi.gov.tw -

#47.印度濕神婆是什麼神?印度三大主神是哪三個?

三大主神 指印度教的三位最高主神:梵天,濕婆和毗濕奴。梵天為創造之神,宇宙之主;濕婆,是三隻眼的破壞之神;濕奴是宇宙與生命的守護神。 於 kknews.cc -

#48.印度电影《原纱央莉百度影音》免费播放

《原纱央莉百度影音》剧情介绍:以下是本纪录片从GM、Nissan等美国汽车大 ... 并不是只有它一个特例。 5017. 问题反馈. 原纱央莉百度影音 • 主神调查员 ... 於 xfp34.cn -

#49.印度教三大主神之一——毗濕奴(Vishnu) - 其它宗教

毗濕奴居住在迷盧山頂的天國韋孔塔,吉祥天女拉克希米(Lakshmi)和大地女神昔彌(Bhumi)是他的神妃。毗濕奴下凡救世的故事在印度廣為流傳,家喻戶曉。毗濕奴手持法螺貝,光環 ... 於 www.golla.tw -

#50.我爱印度象头神——多彩印度系列之七 - 中国驻印度大使馆

最高等级的是三大主神:创造神梵天(Brahma)、毁灭神湿婆(Shiva)和守护神毗湿奴(Vishnu)。在湿婆神经文中,湿婆神又被公认是创造、保护和毁灭的 ... 於 in.china-embassy.gov.cn -

#51.毗濕奴及梵天貴氣端莊!印度神話「三相神」鼎立| 赤尾魚

此後三大神的地位確立,最常見的分法是:梵天是負責創造的神、毗濕奴是必需不斷派化身下凡人間的守護之神、濕婆是負責毀滅已經沒救的世界之神。 △▽印度 ... 於 www.ettoday.net -

#52.印度教三大主神排列顺序

印度 神话里的三大主神是哪几个? 问答. 1个回答·回答时间2020年1月4日. 内容来自今日头条. 三大主神指印度神话的三位最高主神:梵天(Brahma)、湿婆神、以及毗湿奴(Vishnu) ... 於 www.douyin.com -

#53.這是印度人的思想。 保護神毗濕奴(Vishnu),佛教稱為遍入天

Vishnu,印度的三大主神之一! 在印度教最高的神有三位,第一是梵天(Brahma),第二是毗顯奴(Vishnu).第三是濕婆神(Siva)。... 於 www.facebook.com -

#54.印度三主神

拆解印度三主神:如何理解“神的化身”?瑜伽和释迦牟尼咋来的 · 哈喽的头条频道. 6.9万次播放· 2022-12-17. 《伽内什》第160集宇宙最强对决印度三大主神 02:47 ... 於 so.ixigua.com -

#55.印度的三大神—梵天、毗湿奴和湿婆的妻子 - 沧海一石

说起印度的神话人物,绝大多数人最先想到的就是印度的三大神——梵天、毗湿奴和湿婆。梵天是创世神,他开天辟地,… 於 stonepower618.wordpress.com -

#56.梵天、濕婆、毗濕奴,印度教的三大神- 短片抽屜

印度教主要流行於印度,但是在其他國家也有很多信徒,總數約為10.5億,僅次於擁有15億信徒的基督教、11億信徒的伊斯蘭教。 ... 印度教的三大最高主神分別是 ... 於 city.udn.com -

#57.印度教的教派

大主神创造 ... 三大神之一,又译遍入天、毗搜纽、大黑天。在吠陀时代,毗湿奴可能是毗湿奴太阳神的一个称号;在史诗和往世书时代,他被认为是印度三大神 ... 於 m2.allhistory.com -

#58.印度教簡介及主要神明介紹 - weng3309的部落格額- 痞客邦

而多樣的神明功能造型,也被其他地區的宗教所吸納採用。 印度教三大主神:創造神梵天---保護神毗濕奴---破壞、再生和舞蹈神濕 ... 於 weng3309.pixnet.net -

#59.印度三相神

简介:三大主神,也称三相神。 指印度教的三位最高主神: 梵天(Brahma)、毗湿奴(Vishnu)与湿婆(Shiva)。 梵天是创造之神,也称创世之神,宇宙之主; 毗湿奴是 ... 於 page.iesdouyin.com -

#60.印度教三大主神,溼婆痛失愛妻,殺個天昏黑地,梵天出面才 ...

他的坐騎爲孔雀(或天鵝),配偶爲智慧女神妙音天女,故梵天也常被認爲是智慧之神。 在印度幾萬座印度教寺廟中供奉梵天的寺廟卻極爲少見,現存最有名的 ... 於 www.xuehua.us -

#61.濕婆- 維基百科,自由的百科全書

濕婆(梵文:शिव,Śiva),印度教三大主神之一,與梵天、毗濕奴並稱,配偶為雪山神女(化身:時母、難近母),兒子則為象頭神與室建陀,女兒則為無憂妙。濕婆是宇宙與 ... 於 zh.wikipedia.org -

#62.我是一個廢柴(笑話)

同事小隆自嘲地說:「我是一個廢柴,一個完美的廢柴,一個無可挑剔的廢柴,因為我買不起一兆間以上的樓給我老婆住(我打算每個類地行星買一間樓給她住), ... 於 vocus.cc -

#63.印度三大主神谁的信徒多

您在查找“印度三大主神”吗?抖音短视频,帮你找到更多精彩视频内容!让每一个人看见并连接更大的世界,让现实生活更美好。 於 www.douyin.com -

#64.時事板

... 三人利用,具體規範請詳閱Dcard 知識庫〈Dcard 會如何處理我上傳的個人證件資料 ... 因應中國擴張印度海軍擬2035年擁艦200艘. 印度媒體「印度時報」(TOI)今天引述 ... 於 www.dcard.tw -

#65.南印度印度教神庙建筑 - Google 圖書結果

... 大象的鼻子形状,指向弯曲抬起的左脚。这种手势使信徒具有从无边的苦难中解脱出来 ... 三曲式体态,曲线优美灵动,还装饰有华丽的珠宝,较为夸张地体现了印度女性美的特征 ... 於 books.google.com.tw -

#66.佛祖和印度教三大主神梵天、毗湿奴和湿婆之间如何排座次?

在历史发展过程中,印度教三相神大梵天、毗湿奴、湿婆,地位也一直在上升。在吠陀时代,三大神都籍籍无名,大梵天不过偶尔与生主混同,毗湿奴只是神王因陀罗 ... 於 www.getit01.com -

#67.令英靈信服的實力 - Tower of Saviors Wiki

印度 神 · 神貓大盜 · 科研敍論 · 妖魔傾城 · 上古諸神 · 魔幻寶石 · 遙古三族 · 代偶規條 · 神魔審判 · 魔法閣沙蘿耶 · 次元英雄. 返回. 誓約之花 · 天竺( ... 於 tos.fandom.com -

#68.印度神有濕婆毗濕- 優惠推薦- 2023年9月

... 印度三大主神之一. $3,080. 雲林縣崙背鄉 · 毗濕奴貴氣端莊印度神話「三相神」鼎立精緻法相小型供奉尊. $6,000. 新北市五股區 · 龍普宏濕婆神破壞神印度神印度主神印度濕婆 ... 於 shopee.tw -

#69.印度教的保护之神:印度三大主神之毗湿奴简介

导读:印度教三大神之一。又译遍入天、毗搜纽、大黑天。在吠陀时代,毗湿奴可能是太阳神的一个称号;在史诗. 於 m.qulishi.com -

#70.毗湿奴

在吠陀时代,毗湿奴可能是太阳神的一个称号;在史诗和往世书时代,他被认为是印度三大神中的保护之神。他有四只手,分别拿着神螺、神盘、神杵和莲花。 於 www.zgbk.com -

#71.華夏諸神: 佛教卷 - 第 179 頁 - Google 圖書結果

... 印度神話中一種半神的小神靈,以「捷疾」著稱,並非道地的惡魔。《大日疏經》卷一說:「西方謂夜叉祕密,以其身口意速疾隱祕,難可了知,故舊翻或云密跡。若 ... 三九、大自在天◎ 於 books.google.com.tw -

#72.陈亚才/印度教神祇与天上人间- 副刊- 专栏- 文化空间

印度 有许多宗教圣地,是神话或传闻中的大神出生地、生活过的地方、重大事件的发生地,抑或大神曾经显现的神龛或寺庙所在地,非常接地气,也衔接天上与人间 ... 於 www.sinchew.com.my -

#73.毗湿奴与湿婆

印度教万神殿继承了吠陀诸神与婆罗门教诸神的谱系,容纳印度各种民间信仰的神灵,形成了梵天、毗湿奴、湿婆三大主神崇拜的格局。三大主神又有各自的配偶、化身或变相, ... 於 www.lifeweek.com.cn -

#74.坦巴拉姆Tambaram: 最新的百科全書

它管轄金奈大都市區的所有三個市政公司:坦巴拉姆市政公司、阿瓦迪市政公司和大欽 ... 金奈郊區鐵路是印度泰米爾納德邦金奈市的通勤鐵路系統,由印度鐵路公司運營。每天 ... 於 academic-accelerator.com -

#75.印度神话简史(1)——众神家族

印度 神话,实际上就是印度教的神话,崇尚梵天、毗湿奴、湿婆三大主神,同时,认为世界中也存在着各式各样的仙人、生灵等,而发源于印度的佛教, ... 於 zhuanlan.zhihu.com -

#76.霹雳甘文丁锡矿小镇Kamunting · 近太平湖的老街旅游

粤东古庙并不大,共有三个大小殿宇,里边的主神是三山国王。有巾山大国王,明山二国王,独山三国王,每年的神诞是七月25日。庙里有着栩栩如生的雕刻 ... 於 mylovelybluesky.com -

#77.印度杜爾嘉女神節入列世界無形文化資產

中華民國駐印度副代表陳牧民介紹,杜爾嘉女神在印度神話中,是三大主神之一濕婆神妻子的其中一個化身,她有許多手臂,座騎有時是獅子、有時是老虎,是力量 ... 於 tw.tech.yahoo.com -

#78.世界文明史(上、下) - Google 圖書結果

马克垚主编. 借这一理念,印度教容纳了所有的印度神祇,学说学派,最终恢复了婆罗门教一统的地位。 梵天、毗湿奴和湿婆三神一体,8世纪印度教与婆罗门教的重要区别在于新的主神 ... 於 books.google.com.tw -

#79.3.3亿印度神祗眼花缭乱三大主神梳理诸神系统

不过根据传说,在印度教的神话体系中,共有3亿3千300万个大小神明,但主神只有三位,分别是梵天、毗湿奴和湿婆,我国的印度庙以供奉湿婆系居多。 文史工作 ... 於 tantannews.com -

#80.印度有3.3億個神!最受偏愛的是祂,為什麼?

印度的神話很多,關於象神的故事也有好幾個版本。最普及的版本是,象神甘尼許是印度三大主神之一的濕婆(Shiva)和雪山女神帕爾瓦蒂(Parvati)的兒子。 於 www.cw.com.tw -

#81.印度教的创造之神:印度三大主神之大梵天简介 - 史记传

印度教的创造之神:印度三大主神之大梵天简介说明:导读:梵天亦称造书天、婆罗贺摩天、净天,华人地区俗称四面佛(大乘佛教并无此佛与佛像),是印度教的创造之神, ... 於 www.shijizhuan.com -

#82.印度教三大主神:梵天、毗湿奴和湿婆- 大龙10

主神 论是印度教的主要特征之一。表面上印度教号称有3300万个神灵,但多数印度教徒只崇拜一个天神。 印度教有三大主神:梵天、毗湿奴 ... 於 www.jianshu.com -

#83.[印度神話]守護之神-毗濕奴 - 創作大廳- 巴哈姆特

這神不熟啊. 2014-01-29 18:48装甲の究極紳士:印度三大主神阿!!後面還有一堆怪名子的. 2014-01-29 05:47Astray: 印度方面的神話涉略太少... 不過這配備還真是多阿 ... 於 home.gamer.com.tw -

#84.解密外星人:揭開人類古文明、宗教神明與星際文明間的真實關係

... 印度兩大史詩(epic)之一的《摩訶婆羅多》(瑪哈帕臘達,Mahabharata),列入古代世界 ... 三大聖典之一。奇特的是,兩族使用船型的航空器在空中大戰,煙霧比太陽亮一千倍,將 ... 於 books.google.com.tw -

#85.觅长生星凝道侣条件

觅长生星凝道侣条件是在好感满拿高正的情况下,条道侣数量小于等于2,且三个问题全答对。在回答问题的时候第一个问题,有两个答案是确定的, ... 於 m.ximalaya.com -

#86.印度三大主神之一【梵天Brahma】

印度三大主神 之一,印度教的創造之神,梵天亦稱造書天、婆羅賀摩天、淨天,華人地區俗稱四面佛(印度佛教中的大梵天王諸神衆,特指色界初禪天之主,又 ... 於 ppfocus.com -

#87.印度教三大主神梵天湿婆毗湿奴各有何能力他们形象如何

印度教三大主神,指印度教的三位最高主神:梵天(Brahma)、湿婆(Shiva)和毗湿奴(Vishnu)。 梵天是创造之神,宇宙之主;湿婆是三只眼的破坏之神( ... 於 www.sohu.com -

#88.謝選駿全集第2卷 - Google 圖書結果

... 印度,从印度传到西藏,再到蒙古。她的动物模特儿是象、是牛,都是印度传统中的“神性 ... 大甚的地步。外来统治元、清和半个明,以及外来文化喇嘛教,已经彻底毁灭了中国人的 ... 於 books.google.com.tw -

#89.印度教三大主神的故事(介绍创造宇宙拯救三界古印度的至高 ...

毗湿奴(Vishnu)和梵天、湿婆并列为印度教的三大主神,其中又以毗湿奴备受推崇。他的形象通常为英俊的少年,身着黄袍,有四支手臂,分别拿着莲花、妙 ... 於 www.qdjgjg.com -

#90.无限:从北宋末年开始

他先是在网络上搜索了一大堆的资料,包括欧洲的巫术,印度的瑜伽,英国的炼金术,华国的武功,古埃及的占星术。 在安全性以及情怀因素的考虑下,牧武果断 ... 於 www.qidian.com -

#91.古印度最偉大的神祗-大神濕婆 - Soto Asian Art 禪藏

印度 最重要三位神祇,梵天、毗濕奴與濕婆。梵天負責宇宙的創生與展現,毗濕奴負責保護宇宙,濕婆代表宇宙運作到盡頭時的毀滅與再復歸宇宙的創生與展現。毗濕奴與濕婆 ... 於 www.sotoasianart.com -

#92.誰是印度的主神?

他也被稱為"祖父",相當於後來的原始第一神"普賢菩薩"。在《摩訶婆羅多》等早期印度教文獻中,梵天是印度教三大神(包括溼婆和毗溼奴)中的最高 ... 於 tools.city