印度佛教滅亡的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦于凌波寫的 簡明佛學概論(三版) 和吉姆.馬賽羅的 帝國記憶:東方霸權的崛起與落幕,一部橫跨千年的亞洲帝國史都 可以從中找到所需的評價。

這兩本書分別來自東大 和聯經出版公司所出版 。

華梵大學 東方人文思想研究所 熊琬所指導 蔡岳展的 梵網經菩薩戒研究 (2020),提出印度佛教滅亡關鍵因素是什麼,來自於梵網經、菩薩戒、戒體、佛性、受戒、懺悔。

而第二篇論文東吳大學 中國文學系 蘇淑芬所指導 柯秉芳的 畫意心曲──晚清民初題畫詩詞傷時憂國之研究 (2018),提出因為有 晚清民初、題畫、唱和、黃爵滋、余治、侯名貴、王鵬運、戴三錫、淞社、高旭、南社的重點而找出了 印度佛教滅亡的解答。

簡明佛學概論(三版)

為了解決印度佛教滅亡 的問題,作者于凌波 這樣論述:

初入佛門,莫說「三昧」是什麼,根本一問「三不知」? 那你應該讀這本寫給初學者的簡明佛學史! ▍從印度到中國、源遠流長的佛教傳播史 -不是印度也不是巴基斯坦,你知道佛陀其實是尼泊爾人嗎? -還記得課本上的阿育王嗎?佛教第一次大分裂原來也跟他有關! -淨土、天臺、華嚴......這些耳熟能詳的佛教宗派有何不同? ▍▍由大入小、由淺入深,佛教理論不再玄之又玄 -本是同根生的佛教與婆羅門教,教義是如何漸行漸遠? -「三法印」、「四聖諦」、「十二緣起」......基本佛理一次讀懂! -從小乘的獨善其身,到大乘的由己度人,欲信奉誰,唯看你心 ▍▍▍修持佛

法前,你應該知道這些事 -佛教是神教嗎?為什麼說佛教「出世又入世」? -出家會比在家學佛更好嗎?學佛方法大解惑 -從「發菩提心」到「坐禪」,實踐佛法也有分解步驟 本書特色 本書概述佛教之史傳、佛學之理論,及佛法之修持三大單元。在史傳篇中,簡介釋迦牟尼的生平傳略,及印度、中國的佛教發展,本篇囊括佛經翻譯及《大藏經》編修等介紹。在理論篇中,以緣起論、五蘊百法、十二緣生觀、三法印、四聖諦、空性哲學六章,概述大小乘、空有二系之基本哲理。在修持篇中,由對佛教之認識、五乘佛法之組織、實踐修持,以及修密念佛四章,概述在家出家、大乘小乘修持之方法與步驟。

印度佛教滅亡進入發燒排行的影片

湄南河是泰國的著名大河,河岸開闊,水流湍急,風吹浪湧,碧波漣漪,龍舟擊水,顛簸不已。南行不久,漸入小港,開始了泰國人引以為豪的東方威尼斯-水上市場之行。說是市場,其實開頭的一段並無趣聞可言:河既不寬,水且混濁,雜草以至生活垃圾在河面蕩漾,空氣也不新鮮。河的兩岸是低矮的住房,船過橋樑,甚或可以看到居住在橋孔裡的流泯,一張殘破塑膠紙也算是抵擋風雨的大門,這種有妨觀瞻的景象在曼谷並非偶見獨聞,在曼谷的街頭路口,“嚴禁乞討”的禁令牌也不止一次地出現。不久,兩岸漸見芒果、椰子和鳳梨,水上也不知從何時開始飄來一艘艘雙人舴艋小舟,有的停歇在椰樹蕉林下,有的正劃向遊覽的龍舟兜攬生意。婦女們或在她們小小的舢舨上賣水果和蔬菜(芭樂、芒果、鳳梨、榴連和紅毛丹只不過是眾多誘人的蔬果中的幾項), 或賣扇子、涼帽,或賣魚類、海鮮甚至簡單的泰國點心,而小艇上那一束束美麗的熱帶花朵(像是蘭花)和一個個清香豔麗的花環更為這幅怡人的景致增添了瑰麗的色彩。言語不通,遊客便用手勢比劃,據說幾百年前的水上市場就是如此。近村寨處,還可看到一些老年婦女駕船擺攤,有茶水,有水果,甚至有傢俱雜物,據說這些人只是政府組織的旅遊景點的輔助場景,只擺樣子不賣東西。在湄南河上,各種不同形狀和大小的船隻在河道中航行,遊客可以沿著分支出來的狹小水道去觀賞人們傳統的生活方式。到了一個較大的村寨,大家上岸觀光購物。村寨沿河一路都是店,那是一些臨河的高腳木屋,地板底下面的木頭柱子牢牢地插入河中。商店的大門臨河開著,店門即是船埠。店內旅遊商品極多,有寶石、戒指、玉器,也有衣物。初到泰國旅遊難免情況不明,看著東西急於購物的不在少數,店裡也著實忙碌起來。水上行程二個小時,商店夾河相連,沿岸聳立的村寨古廟不時從綠蔭叢中探出金色的塔頂,皮膚黝黑的村人在河中沐浴,而成群的孩子也在水中嬉戲。

鄭王廟--又稱黎明寺,泰人稱“瓦倫阿”廟,是達信王鄭昭的皇家佛寺。在“黃袍之國”的泰國,全國城鄉有大小廟宇4萬多座,而位於湄南河畔的瓦倫阿廟則是全泰的四大名刹之一。這不僅因為它建築雄偉,更因為它昭示了四世泰皇-華人鄭達信拯救國家的偉大功勳。鄭昭,又名鄭達信,原是廣東人,250年前,他從廣東澄海出發闖南洋,最後落腳泰國。在西元18世紀60年代的泰緬戰爭中,緬軍攻破泰都大城,大城王朝滅亡。鄭達信率領以華人子弟兵為主的義勇軍浴血奮戰,沿湄南河長驅直入,收復大城,被泰人推舉為四世泰皇。為了紀念鄭達信領導泰國各族人民奮驅外敵,重整江山的豐功偉績,泰國人在他死後建廟紀念。整個鄭王廟建築恢宏壯觀,氣勢磅礴,依山而建、高達79公尺的鄭王塔凝重雄偉,正像偉男子頂天立地,予人以極其深刻的印象。主塔廟堂現供有鄭昭王像和其遺物,殿內懸有中國式的燈籠。四周有四座形狀相同的小塔環繞拱衛,構思獨特。

佛統大塔(Phra Pathom Chedi)是泰國最高的佛塔,也是佛統府的象徵,塔高127公尺,塔底直徑為57公尺,佛塔約建於7世紀,19世紀獲得重建和保護,佛統一座非常古老的佛塔,在古代時候可是個繁榮的大城市,且是印度佛教最早傳入泰國弘揚佛教的地方,後來在西元11世紀時由繁榮逐漸沒落,直至拉瑪四世時代才重新修建大佛塔。「佛統」一詞在巴厘文中的意思是「第一座城市」,佛統大塔在泰語中稱「帕巴統者裡」,意思為「第一佛塔」,從佛塔下方眺望佛統塔,看起來挺高的,在佛統塔的入口有三輪車出租,可用人力車的方式繞一圈佛統塔。從遠處望去,金塔就好像一座巨鐘,在藍天白雲的映襯下,極為壯觀。金塔中有一尊金佛和一尊臥佛,藏有珍貴的佛骨和佛祖的舍利子。另外,拉瑪六世的骨灰也埋藏在塔中。約在公元九世紀上葉,拍耶功王(Phya Gong)以干乍納武里中心統一了素攀那蒲密地區,周邊的小城邦如佛統、叻武里、碧武里等均向干乍納武里稱臣納貢。時拍耶功王妃懷孕,星相家預言王子成年後必將會弒父。至王子拍耶攀(Phya Phan)出世,拍耶功即令將他殺掉。但王妃將王子偷偷交給老婦媚紅撫養。拍耶攀成年後,媚紅把他送給叻武里城主當養子。後拍耶攀繼養父為城主,拍耶攀不願向干乍納武里進貢。拍耶功遂起兵征討叻武里,與拍耶攀進行騎象決鬥,前者不敵,死於拍耶攀刀下。拍耶攀進入干乍納武里城內,見到拍耶功王妃。王妃告以實情,拍耶攀真相大白之後,痛悔不已,於是修建佛塔以贖弒父之罪,該塔即今日的佛統大塔。

梵網經菩薩戒研究

為了解決印度佛教滅亡 的問題,作者蔡岳展 這樣論述:

佛法三學,戒、定、慧,以戒為首,「以戒為師」,是佛涅槃最後對佛弟子的最後的囑咐,《佛遺教經》云:「汝等比丘,於我滅後,當尊重珍敬波羅提木叉。如闇遇明、貧人得寶,當知此則是汝大師,若我住世無異此也。」意思是「戒律存在佛法就在,戒律不在佛法就滅亡」。佛教戒律的優先性、重要性,佛弟子應謹記於心。所以,受戒、學戒、持戒、懺悔、誦戒。成為佛教四眾弟子的該受、該學、該持、該誦的佛法修持、成就佛道的根本問題。經、論不學佛沒制罪,但戒律不持,則有犯戒三塗果報。漢傳佛教受戒不重視戒,是歷代律宗祖師公認事實,佛弟子受完戒,需要學戒,持戒然後知犯戒、知不犯戒,知如何如法懺悔出罪,而感內心清涼,保持自身戒體清淨,是

佛教戒律的基本精神。在大乘佛法中,菩薩戒,是大乘佛法的戒學的根本、也是在五乘佛法中最上乘的戒律,菩薩戒中又以《梵網經》菩薩戒流通最為廣泛。《梵網經》屬於佛佛相傳戒法,是世尊成道時,於第一時中入定返回華藏世界,由盧舍那佛傳授的菩薩戒法,與《華嚴經》同屬圓、頓法門,再輾轉傳入中土,由鳩摩羅什譯經時最後口中誦出,當時譯經的道融、道影三百餘僧也同時受菩薩戒。梁代僧達律師為梁武帝受菩薩戒,唐代鑒真律師為日本聖武天皇受菩薩戒。菩薩戒受戒風氣在東亞廣為流傳至今。《梵網經》云:三世諸佛已誦、當誦、今誦。又云:過去諸菩薩,已於是中學、未來者當學、現在者今學。大乘佛弟子受持修學菩薩戒是佛親口囑咐佛弟子,佛自要誦,

菩薩也要誦,未來佛、菩薩也要學、要誦,一定要修學的功課。凡夫菩薩的我們,也要誦、要學。《梵網經》卷上內容主包含三十心、十地,主要談的是心地,菩薩的修習四十階位以定、慧為主。別教、圓教的修行次地,別教一位修一心,圓教則位位修此心。《梵網經》卷下主要談十重、四十八輕戒。包含攝律儀戒、攝善法戒、饒益有情戒。以戒律為主。然戒、定、慧三學,一即三,三即一,無法分離。宋 元照律師於其《芝苑遺編卷上》戒體章云,夫戒體者。律部之樞要,持犯之基本,返流之源始。意思是佛弟子受佛戒,才有戒體,戒體是律藏核心,能發起防非、止惡、行善、的功能。二地菩薩持戒清淨,連誤犯都沒有,如行路不傷蟻、耕地不傷蟲,何況故犯。保持戒體

的清淨,更是佛弟子受完佛戒後,日日行持主要功課。本論文依著道宣律師於《四分律刪繁補缺行事鈔》將戒學分成四個面向,一 戒法、二 戒體、三 戒行、四 戒相。探討分析,得到得結論是佛法的核心在戒律,有戒才能止惡向善,戒律的核心在戒體,戒體是判斷持戒染淨的根本,戒體清淨,能生定慧。菩薩戒則是成佛的根本戒律。菩薩戒戒體存在,戒體則依如來藏心而起,漢傳八大宗派都是肯定的,但對戒體屬色法、心法、 非色非心法,是各部派所依的論點判法有異,但佛也認定二十部派都是佛說。菩薩戒的授戒方法可從一 師授、二 自誓佛前授;菩薩戒懺悔方法,則分為一 作法懺、二 取相懺、三 無生懺。若無師可懺,也可自誓懺悔。最簡單懺悔法是佛

前責心懺,最上乘的懺悔法則是無生懺。無生懺完全是實相懺法。大乘佛法授戒與懺悔,在有法師、無法師兩者都能完成授戒與懺悔。學佛受戒,日日懺悔,保持自身戒體清淨,「以戒為師」是佛陀涅槃時最後對弟子的囑咐,這是眾生由佛性眾生位修至佛性佛位唯一方法。本論文結論可作為大乘佛法修學菩薩戒的參考。

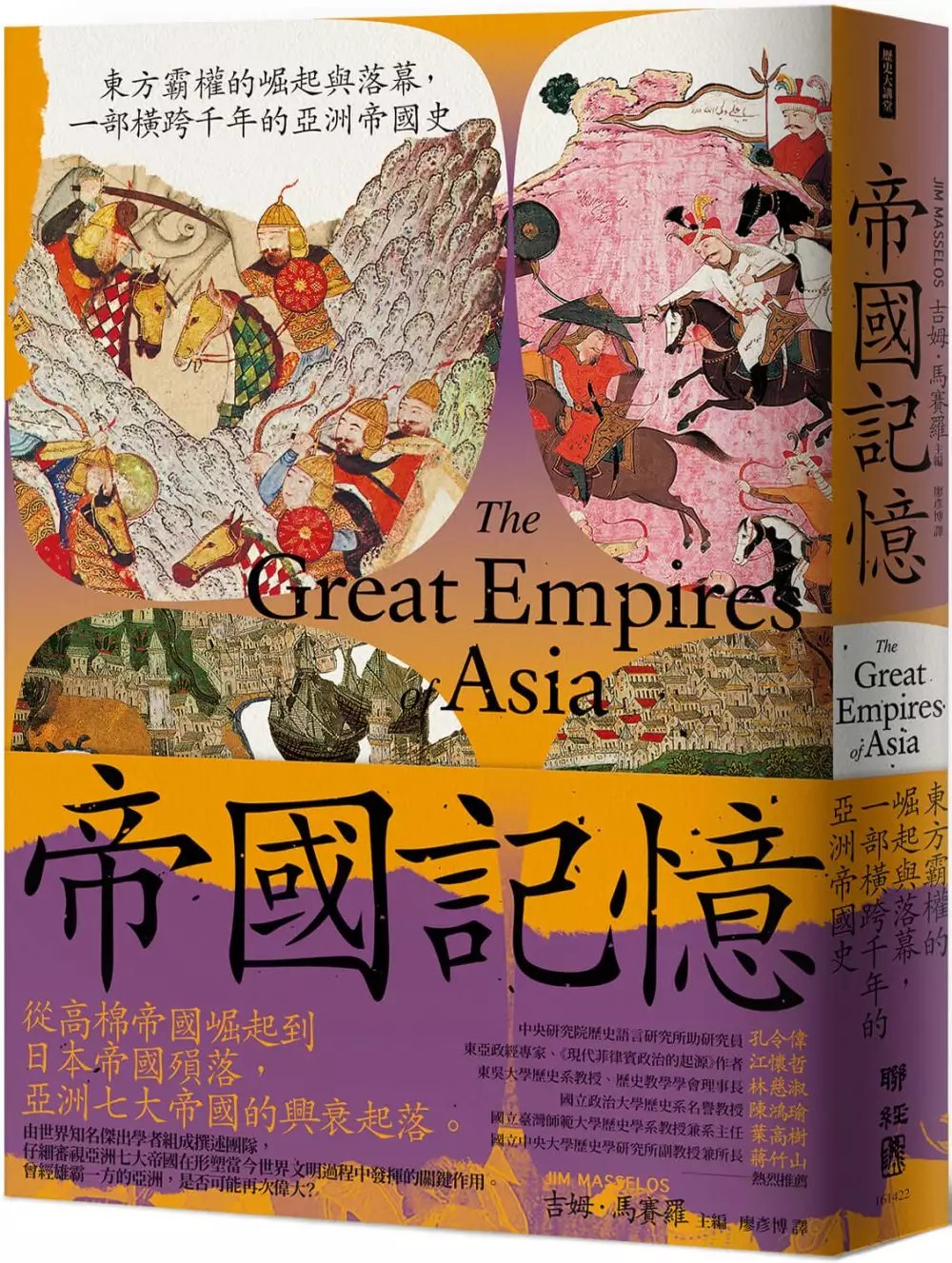

帝國記憶:東方霸權的崛起與落幕,一部橫跨千年的亞洲帝國史

為了解決印度佛教滅亡 的問題,作者吉姆.馬賽羅 這樣論述:

從高棉帝國崛起到日本帝國殞落, 亞洲七大帝國的興衰起落。 由世界知名傑出學者組成撰述團隊, 仔細審視亞洲七大帝國在形塑當今世界文明過程中發揮的關鍵作用。 曾經雄霸一方的亞洲,是否可能再次偉大? ◎ 9–20世紀的亞洲七大帝國: 蒙古帝國(1206–1405) 中國大明王朝(1368–1644) 高棉帝國(802–1566) 鄂圖曼帝國(1281–1922) 波斯薩非王朝(1501–1722) 印度蒙兀兒帝國(1526–1858) 明治維新後的日本帝國(1868–1945) 過去千年以來,亞洲是好幾個強大帝國的發源地,與歐洲互動頻繁,雙方勢

均力敵。 曾經引領世界發展數百年的亞洲各大帝國,如何興起、為何沒落,對全球帶來哪些重大影響? 隨著亞洲重新崛起,它們的遺產又將如何塑造亞洲大陸的未來? 由開啟近代的十六世紀開始算起,西方歷史一直將歐洲擺在世界政治、經濟以及文化發展動能的中心位置。但是早在歐洲強權勢力開始蠶食鯨吞東方以前,亞洲本身就是好幾個大帝國的發源地。其中有些帝國威名顯赫,例如蒙古帝國、鄂圖曼帝國,至今仍被世人津津樂道。 《帝國記憶》橫跨亞洲大陸的廣袤地帶,栩栩如生地重現了過往千年的歷史:從九世紀初東南亞的高棉帝國到一九四五年日本帝國霸業的終結。書中說明這些亞洲帝國如何主導全球的地緣政治,並且對歐洲國

家形成挑戰(而非歐洲強權主導世界),同時搭配地圖、大事年表與插圖,為那些造就歷史的人物、事件和其影響,提供了深具說服力的洞見。 本書特色 ★由世界知名學者組成撰述團隊,包含多位當代傑出藝術史和歷史專家。 ★分析亞洲帝國的雄圖霸業,並聚焦在文化和開創層面。 ★以七大章節分述亞洲七大帝國,說理明晰,立論精闢。 ★搭配地圖、大事年表時間線和插圖作為解說,清晰易懂。 ★收錄精美彩圖,領略亞洲帝國珍貴的文化遺產,賞心悅目。 專業推薦 孔令偉(中央研究院歷史語言研究所助研究員) 江懷哲(東亞政經專家、《現代菲律賓政治的起源》作者) 林慈淑(東吳大學歷史系教授

、歷史教學學會理事長) 陳鴻瑜(國立政治大學歷史系名譽教授) 葉高樹(國立臺灣師範大學歷史學系教授兼系主任) 蔣竹山(國立中央大學歷史學研究所副教授兼所長) 媒體讚譽 直截了當,引人入勝……是一部對於迷人主題詳盡可靠又趣味橫生的介紹。——《地理雜誌》(Geographical Magazine) 充滿激情……作者群超越學術,對亞洲各大帝國進行了豐富詳實的審視與回顧。——《牛津時報》(The Oxford Times) 插圖精美……生動而好讀易懂。——Asian Lite

畫意心曲──晚清民初題畫詩詞傷時憂國之研究

為了解決印度佛教滅亡 的問題,作者柯秉芳 這樣論述:

清代詩詞、書法、繪畫皆呈現空前繁榮的景象。除了詩詞文類與書畫藝術本身的發展外,清代結社雅集、版畫刻書的盛行,也連帶影響了題畫詩詞的興盛。其時不少文人兼具詩人、詞人與畫家的身分。每當圖畫完成後,他們會自題或囑託友人題詠,而文人在賞畫與題畫的相互酬酢中,交流彼此的情感,拓展人際關係,同時也展現了自我的身分認同與文化地位。清代為圖題詠的風氣,一直延續至晚清民初,始終未曾消退。盛世之時,文人藉由題畫歌詠承平,表現安定祥和的處遇態度;當國家腐朽、衰弱之時,文人則透過題畫寄託時不我與及感時傷世之情。圖畫的「寫實」特性,可使讀者直觀地感受到作者的繪圖目的,容易引起讀者的共鳴;文人畫的「寫意」特性,賦予文人

多重的觀看視角,以及寓託情感的多層空間,因此較受詩詞文人所喜愛。但無論是寫實或寫意,重要的是圖畫內在自我的聲音與生命。爾後,經由讀者的詮釋與創造,推進了清代題畫吟詠的風潮,達到前所未有的繁榮鼎盛。本論文以清代盛行之題畫詩詞為研究,主要聚焦於嘉、道以降乃至民初時期的題畫詩詞。嘉、道以後,各種內憂外患紛沓而至,士人除了持續以題畫作為酬酢交游的媒介,亦試圖藉由題畫寄託感時憂國與自我的抱負。晚清民初題畫詩詞數量繁多,遠勝清中葉,甚至超越清初。本論文立基於晚清戰爭的時空背景之下,以時代先後為序,係就黃爵滋〈如此江山圖〉、余治《江南鐵淚圖》(42幅組圖)、侯名貴〈疏勒望雲圖〉、王鵬運〈春明感舊圖〉、戴三錫

〈春帆入蜀圖〉、高旭〈花前說劍圖〉六個圖畫主題作探究,目的是為勾勒自白蓮教之亂、鴉片戰爭、太平天國之亂、陝甘回亂、新疆回亂、庚子事變,乃至滿清滅亡、民國建立的一整段歷史,並藉此凸顯晚清民初題畫詩詞的「存史」價值。其中,戴三錫〈春帆入蜀圖〉的創作背景與白蓮教之亂悠繫相關,將它置於第七章作探討,用意是為了凸顯淞社成員在歷經清亡以後,試圖透過結社、吟詠先賢故物,傳達自我的政治傾向與身分認同,展現清遺民共有的「集體記憶」。本論文主要以時間為軸,採取「以圖繫事」方式,援引「互文性」(Intertexuality)理論闡釋詩與畫之間的對應關係,亦以「符號學」(Semiology)作為探掘圖像的指涉意涵。從

黃爵滋〈如此江山圖〉到王鵬運〈春明感舊圖〉(第三章至第六章),主要集中在探討晚清時期的士人心態;戴三錫〈春帆入蜀圖〉、高旭〈花前說劍圖〉(第七章至第八章),則著力探討滿清滅亡前後與民國建立後的士人心態。各章皆以微觀視角,首先探討圖畫的本事,再藉由文人的題詠相映於當時的學術思想與國家情勢,探究士人如何在晚清民初的時代巨變中,轉借題畫為隱喻,並透過「詩言志」、「詞緣情」的婉轉喻託,隱微道出自我的處境與憂世之感,更進一步從中尋繹同代人的共相特性,甚而延伸至跨時代題詠者的創作心緒,探析他們如何透過題詠畫作達到抒發身世之感與相互慰藉的目的。本論文除了從微觀的視角細究各章的題旨外,亦試圖以宏觀之視角,對比

各圖之間的異同。首先,從圖畫的形制來說,圖畫在流傳的過程中保存不易,許多原圖已經亡佚,或由後人重新繪作,或以版畫刊行流傳,本論文以六幅「文人畫」作為探究,除了可以彰顯每一幅畫作背後不同的時代與主題,亦可透過尚存流傳的圖畫,對映出「橫幅長卷」、「組圖」、「單幅」三種不同類型的圖幅形制,並由此三種形制探討其各自所欲彰顯的不同題旨。其次,本論文的圖畫人物核心,可分別代表愛國官員、慈善家、征人、詞學家、朝廷重臣、革命志士等不同身分的「像主」,而一個文人本身可以是圖畫的「像主」,可以其自身的影響力吸引友人與追隨者來為自己的圖畫題詠,同時,其本身也可以經由跨時代的閱讀,成為他人的讀者與題詠者,形構出一個貫

通時代、前後相承的網絡體系。經此前後交錯比對,不僅可見文人自我意識與精神上的連貫性,亦可見文人在時局推移變化中的心緒轉變。最後,援引生命詮釋學家威廉•狄爾泰(Wilhelm Dilthey)所提出的「同類性」(Gleichartigkeit)理論,整合晚清至民初時期士人所面臨的共同處境,以及他們如何透過教育後學、從事慈善、投筆從戎來完成報效國家的使命,又是如何藉由推翻滿清腐敗政權、建立民國、參與國會政治來完成經世致用的理想。而在此過程中,也強化了文學與歷史、政治的結合。在晚清公羊學風盛行的背景下,「詩史」與「詞史」的比興觀不斷被強化,詩歌不但成為士人寄託心曲、展現弱德之美的主要體裁,亦成為反清

知識份子用以宣揚政治理念的重要管道。是以,晚清民初題畫詩詞涵蓋面向廣泛,不僅牽涉圖畫、詩詞本身的文體創作,亦與整體社會歷史、學術風氣、士人的個人際遇密切關聯。本論文力求於異中求同、同中求異之中,探尋士人共同的經世思想、異同的政治意識,以及對於詩歌作用的寫作態度,進而相應反射出晚清民初的政權更迭與詩歌面貌。