印度教象神的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦洪郁芬寫的 魚腹裡的詩人 和麥恆文的 恆河生與死:從恆河的今昔探索印度的未來都 可以從中找到所需的評價。

這兩本書分別來自斑馬線文庫有限公司 和自由之丘所出版 。

國立中興大學 中國文學系所 陳器文所指導 廖堂智的 先秦兩漢蛇意象與龍蛇之化研究 (2015),提出印度教象神關鍵因素是什麼,來自於蛇、龍、神話、圖騰、漢畫像石。

而第二篇論文臺北市立教育大學 視覺藝術學系碩士班 吳宜澄所指導 林吟珊的 吳世民之刺青藝術 (2012),提出因為有 刺青、圖像學、吳世民的重點而找出了 印度教象神的解答。

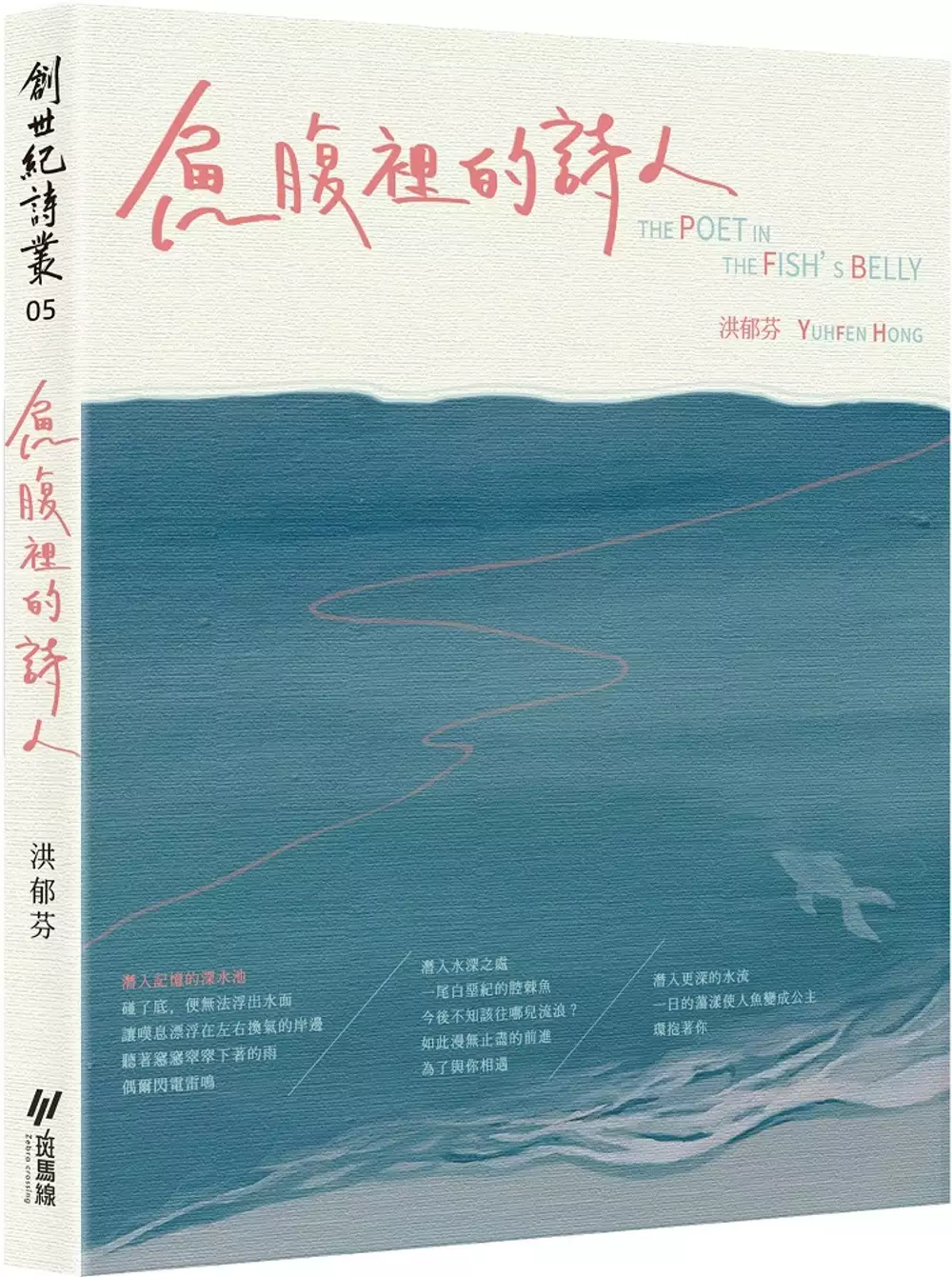

魚腹裡的詩人

為了解決印度教象神 的問題,作者洪郁芬 這樣論述:

本詩集收錄作者2017年至2020年的詩作71首,分為四章:黑曜岩頁、野草紛飛、候鳥驛站、宣聖節。另附十一首英譯詩。楊允達博士、張漢良博士作序。 本書重點 本書為現代詩集。詩作多擷取生活上所見所思之情事,加以剪裁,並透過詩的述說技巧呈現出個人的心象。在書寫時所觸及的客觀情景,也具當下社會的切片式的反映。部份作品以外國地域為書寫對象,既是思想上的參照,也是異域風貌的描繪。現代詩書寫現代人的心靈,期望作品在個人抒情記事以外,為台灣的風土留下印記。

印度教象神進入發燒排行的影片

Om shrim hrim klim glaum gam ganapataye vara varada sarvajanamme

Ganesh 象頭財神咒 ~每天聽,跟著念,財源廣進,大發利市~

「嗡。嘎那巴底耶。梭哈。」

「嗡。嘎那巴底耶。梭哈。」

「嗡。嘎那巴底耶。梭哈。」

Ganesha象頭神

創始之王;障礙之王;賜福之神

也稱為:Ganapati

屬地:印度

象頭的象頭神可能是現代印度教萬神殿中最受歡迎的神靈;被數百萬尊敬。他也被佛教徒,耆那教徒和新異教徒援引。他對所有人都是仁慈和慷慨的。

創始之王,在創辦任何新企業之前,都要先尋求象頭神的祝福。

象頭神也是障礙之王,儘管有時也會引起憤怒,但有時只是為了吸引更多的崇敬,因此消除障礙但也創造了障礙。 Ganesha的另一面是,必須在新的冒險活動之前將他消氣,以免他在您的道路上放置障礙。

Ganesha向奉獻者們授予成功,勝利,繁榮,物質安慰,浪漫,愛情,更好的性愛以及超自然的力量和技能;但是,他也可以阻止所有這些事情,如果它受到侮辱和激怒,. Ganesha 是一種慷慨,富有同情心的人,很快就會給予幫助。 脾氣暴躁,但也很快冷靜下來,可以得到撫慰和安撫。 (但請記住一句古老的諺語:大象永遠不會忘記!)

• Ganesha 是印度教儀式中首先崇拜的神靈。

• 他是所有遊行隊伍中頭一個的形象。

•他是所有印度教儀式中必不可少的組成部分,除了喪禮。

歷史證據表明,象頭神早在公元前1200年就已為人所知。然而,在公元四世紀之前,倖存的描繪很少見。大約在公元五世紀左右,他才加入印度教萬神殿。

據信,Ganesha已開始化身,成為叢林部落尊敬的亞利安前大象精神。除了他的其他禮物外,他還被要求保護免受象群侵害。他被吸收到印度教萬神殿中,成為希瓦(Shiva)和帕爾瓦蒂(Parvati)的兒子。

• Ganesha 治愈身體,精神和情感方面的疾病。

• Ganesha 有能力從前世的業力中解放出來。

• 他會被孤兒召喚

象神(梵語:गणेश,音譯葛內舍;梵文拉丁轉寫:Gaṇeśa)印度教中的智慧之神,主神濕婆與雪山神女的兒子,戰爭之神室建陀的兄弟。由於象頭神負責統領眾伽那(gaṇa,一群侍奉濕婆的、喜歡搞怪的小神),因此他又名群主(gaṇapati,意即伽那之主)。他的外形為斷去一邊象牙的象頭人身並長著四隻手臂,體色或紅或黃,坐騎是他的老友、一隻狡獪的老鼠。在各種雕繪中,他一般是盤坐著或是翹起其中一邊的膝蓋。

對象頭神的崇拜非常廣泛,不侷限於原始的印度教與更早的婆羅門教;早期在佛陀時代,印度北方已經盛行原始密教,後原始佛教結合密教,出現最早的密宗,其中更演化出各大神祇的不同於當地教派思想、與修行之法,尤其在中原隋唐左右初期,印度高僧紛紛傳法向東遠播至中原隋唐朝,以及東瀛日本,向北則是由印度高僧有第二佛陀之稱的蓮華生大士傳播至西藏。

後中原密教經過滅佛行動,如今佛教中只剩西藏與日本仍保有像頭神的祭祀與修行之法,而中國各寺廟已不復見。

在早期印度密教,和在婆羅門教不同的是,以佛教"出離"與"解脫"為主要思想主軸,但卻有各種術法,其義旨在於幫助修行人"方便"修行。象神在大藏經"佛經密乘部"記載多處,其威能與術法不可思議,其旨,以方便法幫助修行者得其所需,印度密教翻譯的佛經其名號在中文翻譯為 "大聖歡喜天"是為善神。

其起因是在久遠前象神曾向"密教祖師金剛薩埵"與"觀音菩薩"投誠皈依,發誓護持密教行者。後更與十一面觀音化身結為夫妻;其本尊法門被密宗的祖師集結,由印度早期發展而成完整的系列(後佛與密教因教義高深,不被當世接受,消失於印度史),由印度高僧傳至唐朝(唐密)再傳至東瀛(成為東密)。後來唐朝政治因素而滅佛,中國的密宗信仰湮滅,象神信仰亦然。

但從佛經佛典當中,仍然記載許多法門以及其思想,尤其是《金剛薩埵說頻那夜迦天成就儀軌經》或《大聖歡喜雙身大自在天毘那夜迦王歸依唸誦供養法》等等。可見當時的印度密教的象神和原始婆羅門教以及至今的印度教,象神的信仰已有差別。《天神乘與佛乘之別》

其身有單身(二臂、四臂甚至多臂),在平常期多以財神(單身)之姿護佑眾生,若在密教圓滿次地上,則現雙身像以教化之(另一身是觀音)。

其本尊乃王者身、善神,經典更記載:象神源始自"大日如來",經雲《此聖尊自在天。即摩訶毘廬遮那如來。為饒益無福眾生。權化示現此像》;亦提到,此神有善身與惡身之別(乃深秘義旨),本尊王身是善神,其亦化身邪神(常隨魔、障礙魔)以及驕傲的天神之姿,常被密宗金剛神(金剛薩埵、觀音菩薩、大日如來的化身)踩在腳下,象徵征服自我邪念、魔難、障礙的意思。

先秦兩漢蛇意象與龍蛇之化研究

為了解決印度教象神 的問題,作者廖堂智 這樣論述:

在世界各古文明裡的創世神話、洪水神話裡,處處可見蛇的蹤跡,人類一方面畏懼蛇帶來死亡陰影而感受到其魔性;另一方面又驚艷其神奇的生物特質而賦予其神性表徵。因此,在人們的集體潛意識裡,蛇往往預示著水旱災變,也是神聖空間的守護者,一體兩面地兼具「善卅惡」、「光明卅黑暗」、「正卅邪」等雙面象徵意涵,在「常」與「非常」的宇宙生命觀下,蛇常以「變異」之姿,遊走在上古神話想像裡,寄託著人們「變化、再生」的生命想像。「飛龍乘雲,騰蛇游霧」,古人多視蛇、龍為同類,蛇、龍並舉而論在中國先秦的傳統文獻上原是常見的現象,隨著歷史的推演,在兩漢陰陽五行學興起與儒家讖緯神學發酵的作用下,蛇意象在漢代一分為二,其神聖性由龍

所接收襲取,進而成為神授君權的帝王符號;其外在形象與龜相結合為玄武,成為另一新興的四靈成員。然而亙古以來對蛇的靈異想像無法一時抹滅,蛇體蜿蜒矯健的意象,配合著氤氳繚繞的雲氣,早已感染互滲在各種靈禽異獸的造型之上,成為漢畫像石裡一幅幅動力美學符號群像了。

恆河生與死:從恆河的今昔探索印度的未來

為了解決印度教象神 的問題,作者麥恆文 這樣論述:

從濕婆神到佛陀,千年來最神聖的聖河──恆河 為何成了21世紀的一條毒流,正牽動著印度的經濟民生命脈? 恆河生,印度生;恆河亡,印度亡 印度正在扼殺著恆河,而恆河也正回過頭來扼殺印度……三十多年新聞採訪經歷的作者馬凱,從源頭一路至出海口、溯至遠古一路至今日,追索著這條印度人的女神之河、被尊為「恆河之母」的聖河,同時發現到挽救這條甚至可說是世界上最重要河流的奮戰絕不會失敗…… 幾千年來,比地球上任何一條河都哺育了更多人口的恆河,更被印度人視為是流淌著神聖之水的恆河女神。然而今日,大量的工業毒廢物的污染、民生垃圾等等,印度正在無以復加地毒害著這條河,而恆河也回過頭來造成了印

度極大的危害。作者派駐印度的四年來,透過親身採訪來的第一手報導,以及詳盡的史料及科學文獻,試圖調查釐清這些威脅著印度甚至世界的人類及動物健康的污染。 作者從恆河位於喜馬拉雅山的源頭開始了他的旅程,主河流及重要支流一路流經多個聖城:瑞詩凱詩、馬圖拉、阿格拉、泰姬瑪哈陵、安拉阿巴德、瓦拉納西、帕特納……,以及政經大城:德里、坎普爾、加爾各答……,最後流到了恆河三角洲這個有著大批老虎出沒的紅樹林沼澤區,並於孟加拉灣出海。沿途中,有悲劇,也有成功的喜悅,他遇到了那些敬畏恆河的朝聖者,也遇到了依靠恆河維生的農民及商人,更遇到了那些排放汙水及有毒廢棄物扼殺著這條河的企業家及居民,當然還有那些企圖挽救

她於毒手的人。 書中深入鑽研恆河在宗教、歷史及生態方面的諸多神祕謎團,不斷叩問為何印度人能夠同時敬拜並虐殺著他們的國家之河?而同時期地球上成功挽救了泰晤士河、萊因河以及芝加哥河這些重要大河的河流淨化顯著案例,又是否能在恆河身上再次印證? 好評推薦 將歷史、地理、環境、政治、宗教及其他許多面向,以傑出且引人的方式結合在一起。這條河流在世界上占有無比的重要地位,它的整個流動及生命軌跡溯自喜馬拉雅山並一路直至孟加拉灣。──倫敦政經學院政治經濟學帕特爾講座教授 尼可拉斯.史登(Nicholas Stern) 企圖藉由一條河來探尋印度這個國家的驚奇之舉及愚昧之行,這是莫大的抱負⋯⋯

作者成功完成了它!──印度專欄作家及評論家 古沙蘭.達斯(Gurcharan Das) 本書文筆如主題般的樂觀且流暢,作者透過了時空的變換興衰及人性的自大,在這本書中描繪了恆河的整個流程,這也是北印度在靈性及物質上的一條生命線。詳實豐富的描述,顯露出這位訓練有素的觀察者充滿靈光的洞察力,他的整個敍事讓人閱讀起來深受著迷且啟發人心。──印度國會議員及政治作家 夏希.塔魯爾(Shashi Tharoor) 熟練地結合了極其引人的歷史及對印度今日的精準觀察,本書在其主要論題上聰明地切中要旨──恆河所面對的威脅──從汙染、人口過多、氣候變遷,以及常有的惡劣政策──其實也正是印度往前邁進時

面臨的最嚴重問題。作者有時極為嚴厲地面對快速改善的這種不實期待,但又熱切地關注希望最終能獲致成功。這讓他成就了一本傑出且重要的著作。──經濟學家及實業家、英國金融局前主席 阿戴爾.特納(Adair Turner) 作者生動地描述了為什麼印度一定要掌握住抗生素抗藥性這個巨大挑戰⋯⋯我希望莫迪總理的政策顧問都能讀到他有力的詮釋。──創造「金磚四國」一詞的高盛前首席經濟學家吉姆.歐尼爾(Jim O’Neill) 作者是極少數不只是熱愛並且也瞭解印度的國外記者,然而他也有能力看見它的缺失並且不帶偏頗地評斷為了改正缺失所付出的努力。這代表了他對印度的報導極有見地且發人深省。──印度電視節目

主持人、新聞評論人 卡倫.塔巴(Karan Thapar) 作者簡介 麥恆文(Victor Mallet) 新聞工作者及作家。1981年取得牛津大學英文學士,從事新聞採訪超過三十年,先後服務於路透社(Reuters)及英國《金融時報》(Financial Times),負責亞洲、非洲、中東及歐洲的報導寫作。二〇一二至二〇一六年,派駐印度新德里,出任金融時報的南亞分社社長,現擔任金融時報巴黎分社社長。一九九九年他寫了《老虎的困境》(The Trouble with Tigers, HarperCollins)一書,描寫東南亞的工業革命以及一九九七至一九九八年的亞洲金融危機,出版後極

受好評。他曾兩度贏得亞洲出版人協會(SOPA)的年度新聞評論獎項,也以恆河的命運故事以及印度總理莫迪的掘起特別報導,兩度獲得了印度知名的拉摩納葛印卡(Ramnath Goenka)傑出外國記者獎。 譯者簡介 謝濱安 台大經濟學系畢業,曾任出版社編輯。譯作有《女性面對的戰爭》、《魯賓遜漂流記》、《自由:我生命中遲來的第一次……》。 1. 序章 殺死大地女神 2. 聖牛之口:喜馬拉雅山上的源頭 3. 聖水 4. 建造一座巨型城市——同時拯救恆河 5. 瓦拉納西:印度的一日首都 6. 瓦拉納西:破碎的諾言 7. 毒物之河 8

. 超級細菌之河 9. 恆河豚、鱷魚與老虎 10. 人口壓力:為何人口成長並非紅利? 11. 水與井:水龍頭為何乾涸? 12. 水壩與乾旱:整治恆河 13. 寶萊塢之星:電影中的恆河 14. 充滿異國風情的河:恆河上的外國人 15. 風暴與沙岸:恆河上的船隻 16. 貿易重鎮不再:加爾各答與孟加拉 17. 不可能的任務:如何淨化恆河? 18. 美麗的森林:恆河入海之地 前言 寫這本書是個意外。二〇一二年,我和家人在雨季期間到德里定居,抵達的頭兩天,我在車門邊的地圖集裡發現了一張令人困惑又著迷的圖:地圖上的亞穆納河旁

邊,也就是位於北印度心臟地帶的此地,有個紅色的圓形小圖示裡頭畫有一艘帆船——它是代表遊艇碼頭或帆船俱樂部的通用符號。我很喜歡船,但難以相信在距離海洋如此遙遠,又飽受污染黑名的河流上有辦法享受乘帆船出航的樂趣——非但如此,這條流經現代德里的河流幾乎被廣大的居民所忽視。 就某方面而言,我的感受是對的。我在德里遇到的每個人都不曉得船的事情,然而,一張轉載刊於《印度斯坦報》(Hindustan Times)上的一九七〇年代的老照片進一步激起了我的興趣,照片中有艘小艇在週末航行於亞穆納河河上。幾個月後,我終於來到地圖上標示的地點——那條帶領我深入德里南部的歐克拉(OKhla)工業區的道路現在仍叫「

帆船俱樂部路」——那裡有個「國防部帆船俱樂部」,建築物與花園都維持在良好的狀態,令我相當訝異。穿過草坪,幾艘帆船小艇整齊擱置在面河的船架上。這是一幅令人哀愁的景象,顯然這些船鮮少有使用機會(或許完全沒機會)。該地的管理員證實了我這個想法。 原因直接呈現在俱樂部的門前:這坨臭氣熏天、充滿黑色泡沫的污穢物,原本是一條河流。亞穆納河是恆河的一大支流,無論在印度神話或繪畫中,或者在歷史記憶裡頭,它都是一座充滿百合花、烏龜和魚類的大自然天堂。河岸邊,歡愉之神克里希納吹笛,身旁環繞著側耳傾聽的牧牛女子。若是在今天,這位藍皮膚的神一定會選擇避開此地。德里上游處,整條亞穆納的河水幾乎都被截流灌溉或供應首

都所需。在乾季,河流往下游依序經過馬圖拉、阿格拉,以及泰姬瑪哈陵(十七世紀由蒙兀兒帝王沙賈汗為紀念他鍾愛的妻子穆塔芝所建的知名陵墓),水中充斥德里兩千五百萬居民製造的未經處理的污水和工業廢料。 歐克拉是亞穆納河在德里地區的下游終點,此處狀況尤其惡劣。剩餘的河水衝過水堰時激起成堆的泡沫。清晨時分,這些超現實的白泡沫在橘色的晨曦中閃耀,宛如許多小冰山遍布在油膩漆黑的河面上。狀況最糟時,在人類穢物污染嚴重的歐克拉區段河水中,糞便型大腸桿菌的含量超過印度沐浴標準將近五十萬倍。 我心想,假如這條河會流入恆河,那恆河本身的狀況又是如何?我是一個剛抵達印度不久的英國人,連我都知道恆河是一條聖河,

一條深受歷史與文學讚頌的河流。即便在今天,恆河(Ganges)——或唸「根迦」(Ganga),絕大多數的印度語系都如此發音——在印度的信仰、社會、經濟與政治上,地位都比亞穆納河來得重要。恆河是母親之神,她獨特純淨的河水能帶來救贖,數億印度教徒都將恆河的水供奉於壺罐中崇拜。懷抱虔敬的心,印度教徒總希望自己死後能在恆河岸邊接受火化,並讓遺骨隨流水漂散。即便是世俗派的賈瓦哈拉爾.尼赫魯(Jawaharlal Nehru)——一九四七年印度獨立後的首任總理——都希望自己死後能有部份骨灰交付予恆河,他說:「恆河象徵印度世世代代的文化與文明,不斷地變化,不斷地流動,她永遠不會是相同的恆河。」印度現任總理納

倫德拉.莫迪——他在二〇一四年以壓倒性的差距勝選為印度教民族主義人民黨(BJP,Bharatiya Janata Party)的黨魁——也刻意選擇恆河邊的古城瓦拉納西(貝拿勒斯)做為他的國會議區。莫迪將這條河稱頌為母親——恆河母(Ma Ganga)——並立即承諾淨化河水的計畫,同時將相關部門改名為「水資源、河川發展與恆河復興部」(Ministry of Water Resource, River Development & Ganga Rejuvenation)。 恆河的重要性甚至超出到印度的海岸線以外。正在書寫這些文句的我剛從斯里蘭卡回來,我在可倫坡意外造訪了一座佛寺,除了佛陀之外,裡

頭也布滿象神、毗濕奴等印度教神明的神像。原來這座佛寺名叫「根迦拉瑪耶」(Gangaramaya),據回答我問題的那位僧侶所言,它是這條巨河在北方三千公里之外的一條分流。「當地有座湖泊裡頭充滿了,」他說道,「恆河之水。」 即便在遙遠的英國,恆河也擁有精神上的神聖地位。在調查期間,我意外發現一段趣事。一九六四年,恆河的水在愛丁堡公爵菲利浦親王面前儀式性地注入一座村莊的水井中。親王來到此地是為了促進印度與英國之間的關係,同時也是這座位於雷丁(Reading)附近斯托克街(Stoke Row)上的水井的建成百年紀念,此水井由十九世紀一位慷慨的印度王侯下令開鑿,一直保存到現在。據說,當時有一位任職

於聯合省(United Province,包含今日印度人口數量最多的北方邦在內的一個幅員廣闊的地區)的英國政府官員名叫愛德華.安德森.里德(Edward Anderson Reade),他在一場舉辦於貝拿勒斯王侯宮殿的晚宴中談及當時重創奇爾特恩丘陵(Chiltern Hills)的一場旱災。王侯在知道一位男孩因爲喝下加諸最後一滴水而被母親毒打的事件後,決定出資建造這座深井,至今依舊被稱為「王侯之井」。其實,王侯早在三十年前就曾聽聞里德曾融資在印度建設水井的事蹟,這無疑對此次的支援有所幫助。 當時我為了替《金融時報》尋找題材來回奔波於印度和南亞之間,從選舉、工業自動化、氣候變遷到宗教衝突,

幾乎無所不包。突然我理解到,若從源頭往出海口的方向書寫恆河,或許能窺見一點這個極度複雜卻又令人感到興奮的當代印度的狀況。在見證坎普爾的工業污水、瓦拉納西的家庭廢水,以及帕特納與加爾各答的垃圾之後,我很想知道,為什麼一條在印度文化歷史上如此重要,象徵印度教信仰的河流,會遭受如此草率的對待?我想知道,這條印度最偉大的河流究竟發生了什麼事,該怎麼做才能拯救它。 有些朋友建議我應該寫一本談論莫迪的書。我曾經面對面採訪過他,他也在這本談論河流的書中佔據一角;然而,他是個已經出頭的政治家,總有一天也會像過去的其他人一樣下台。另外有人把我說的「恆河」(Ganges)錯聽成「甘地」(Gandhis),以

為我想寫的是尼赫魯的後裔,目前代表人物為桑妮雅.甘地與她兒子拉胡爾的那個政治家族;由兩人領導的國民大會黨在二〇一四年被莫迪與人民黨擊敗。不過,我發現蜿蜒曲折的恆河在今日依然是條交織纏繞在印度身上的細線,甚至比尼赫魯-甘地的時代更能演繹當前的狀況。正如溫斯頓.邱吉爾針對泰晤士河與英國之間所描述的關係一樣,恆河正是印度歷史的那條「金線」。恆河沿岸有許多偉大的城市,有些依然存活,其他衰敗遺棄,都已經存在數千年之久,在那個時代印度是全世界最大的經濟體,比中國或者羅馬帝國都還大,幅員甚至是西歐的三倍之多。 因此,為何受到如此大量印度人崇拜的恆河,同時卻也遭受同一群人的傷害?為何印度人和他們的政府有

辦法忍受(即便只有一週)過量建設於聖河上的灌溉水壩——有時候甚至出現完全缺水的狀況——以及人類污染物與工業毒物的毒害?印度教徒堅信純淨的恆河不會受到這些污染影響,這是真的嗎?這條河還有得救的可能嗎? 在本書中,我將解釋印度人如何以污染扼殺恆河,恆河又如何反過頭來扼殺印度人。但故事並非毫無希望。書寫過程中,我逐漸了解到所有發生在印度的對與錯,也開始相信印度人能像歐洲人與美國人成功拯救泰晤士河、萊茵河與芝加哥河一樣拯救恆河。同時,我也意識到(有愈來愈多憂慮的印度人跟我一樣)虔誠印度教徒在心中將恆河實體上的污濁與其精神上的純潔區分開來,假裝物理世界無法侵犯精神領域,這件事是多麽荒謬。談及亞穆納

河時,有位聖人曾經說過,河流本身才是「真正的神」,而非那些遙不可及的精神象徵。正是如此,恆河如此重要,首先就是因為它的物理性為人們供給了生命所需的水源與沃土,才以大自然之靈的姿態受到崇敬,最後演變為印度教眾神中一位豐腴的女神。 我不是印度教徒,大概永遠也不會像數億名印度人那樣充滿熱忱地崇敬恆河,但我對這條河的愛就跟我愛其他所有偉大的河一樣多——或許更多,因為我還嘗試著去了解它——我很關心它的未來。外國人在發展中國家(尤其是那些懷抱環保理念的一群)很容易遭指控為偽君子,他們抗議道:「你們為了追求經濟成長破壞了自己的環境,現在卻想阻止我們發展。」或者「以前泰晤士河那麼醜陋,你們卻說我們這些污

染的河流讓你震驚。」我過去在中國與南亞也曾遭受類似批判,令人吃驚的是,鮮少有印度人會因西方媒體對聖河的描述與報導出的問題憤恨發怒。我想這是因為絕大多數人知道這些問題都是真的。 本書大致以順流而下的方向進行,起始於恆河位於喜馬拉雅山麓的源頭,終止在孟加拉灣的入海口。有些朋友堅稱這是悲觀處理此一主題的方式,因為河流源自於冰凍純淨的山區,愈往下游經過愈多城市就變得更髒,污染程度更嚴重,但我不這麼看。我喜愛恆河上游潔淨的空氣與水,但也同樣享受著航行於河上、擺脫沿岸大城那些無序的歡愉等過程,尤其遼闊海洋給我帶來了無限可能的感受。此外,恆河水隨著流程增加逐漸變髒這個說法也是錯的;大自然的多變,諸多支

流注入新水量——最知名的就是發源自西藏的布拉瑪普特拉河(雅魯藏布江),以及沿途不斷發生的沉積與汙染物的擴散,都讓一切變得比想像中複雜許多。 隨著章節前進,我們將順著恆河一路往下走,沿途有悲劇,有成功的喜悅,有古代與現代印度的諸多神祕謎團,以及演出其中形形色色的人物——朝聖者、政治家、企業家、科學家、農民、畫家,還有探險家——最後結束在孟加拉灣恆河三角洲的紅樹林沼澤。 瓦拉納西:打破承諾 為了更詳實評估恆河在瓦拉納西的狀況,我與在瓦拉納西接待我的主人實地走了一趟尼薩德拉賈(Nishadraj)神廟與河壇;該命名來自傳說中的船族部落之王,他住在這條河上,曾應羅摩神的請求,助他過河拯救妻子

希塔(Sita),而這座神廟就是船族的大本營。帶我們來這裡的是穿著體面的德文德拉.米斯拉(Devendra Misra),他是當地的藥廠業務員。他領著我們沿著河岸前進,到處都是垃圾,經過了歷來眾多王公建造的神廟,以及一座標示著「引水作業」的巨大抽水站;它為這座城鎮抽出河水,並形成了一道小型渦流——就在上游大約四百呎處髒汙的亞西水渠,直接將未經處理的汙水排放到恆河。 我們一面步行經過了正在進行修繕的老舊木划船以及一座小型的濕婆林伽神壇,米斯拉一面跟我說莫迪已經做了他辦得到的事情——他指著垃圾桶說道,現在甚至連垃圾桶都有了——並將恆河的問題歸咎於一般人民。「人們在公共場所一直沒有什麼衛生習慣,他們

沒有屬於國家的精神,」他說,「莫迪先生已經竭盡所能了。而且傷害這條河的不止當地居民,還有來自村落的那些人,他們帶來一堆東西,最後都丟棄在河壇上。」不過我們抵達尼沙德拉吉古哈河壇後,他也附和其他瓦拉納西居民一同抱怨河流水量不夠,並感嘆那「透明清澈」到可以用來淨身的水已經不見了。「如今,我甚至不想把恆河的水含在嘴裡,我現在會有遲疑。」(「但他必須這麼做,他是婆羅門,」我的同事低聲說道,「他每天早上都會來河壇。」)

吳世民之刺青藝術

為了解決印度教象神 的問題,作者林吟珊 這樣論述:

本文以刺青藝術家吳世民為主題,以觀察法及深度訪談法進行研究,且用圖像學來詮釋其作品,期盼藉之探討吳世民的創作過程及其刺青圖騰意涵來了解台灣現今的刺青文化,將刺青的藝術目的提升至文化傳承工作的層次,並期許能記錄並詮釋其刺青創作之藝術表現的脈絡,推廣台灣的刺青藝術,進一步發掘及肯定台灣的刺青領域是可以廣被大眾接受的藝術。 本研究之前言部份先敘述本文之研究動機、目的及價值;第二部份針對刺青作文獻探討,從探討吳世民之生平軼事,再蒐集國內外刺青藝術的相關圖像及資訊,並針對吳世民之藝術風格加以概述;第三部份是對吳世民之得獎作品與其刺青生活經歷等詮釋,進而歸納出吳世民刺青藝術世界的全貌。主要分析的

得獎作品時間是從2006到2011年期間的八件作品為主,以潘諾夫斯基之圖像學的角度切入並透過三個層次分別就其各個作品解釋之;第四部份則以圖像學理論對於刺青得獎作品進行畫面分析、象徵意義及深層文化意涵探討,並輔以訪問檔,對於作品中之圖像的形式、內容等演變加以敘述,以歸納出吳世民的藝術風格的創作風格有單一主題性的題材、華麗繽紛的色彩、受歐美紋身風格影響、肌理質地富有動態感及擅於處理女性人物。囿於文獻缺乏,應用圖像學原理於刺青藝術分析以提升本研究價值。