原住民族電視台地址的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦關曉榮寫的 八尺門:再現2%的希望與奮鬥 可以從中找到所需的評價。

另外網站111年中華民國憲法(概要)[警察特考] - 第 449 頁 - Google 圖書結果也說明:二、提案人姓名、國民身分證統一編號或戶籍地址書寫錯誤或不明。三、提案人名冊未經提案人簽名或蓋章。四、提案人提案,有偽造情事。提案人名冊經查對後,其提案人數不足 ...

國立成功大學 中國文學系 呂興昌所指導 廖慧萍的 林宗源及其詩作研究 (1999),提出原住民族電視台地址關鍵因素是什麼,來自於林宗源、詩、台語。

最後網站世界電影雜誌: 2010年十一月號503期 - 第 151 頁 - Google 圖書結果則補充:... 收件人:地址:電話:通訊欄(現與本次存款有關事項) □續訂戶原編號年二年訂戶贈品一年訂戶四選一,再加贈電視影集「慾望師奶第四季」月至年元加掛號共元加掛號共□ 3.

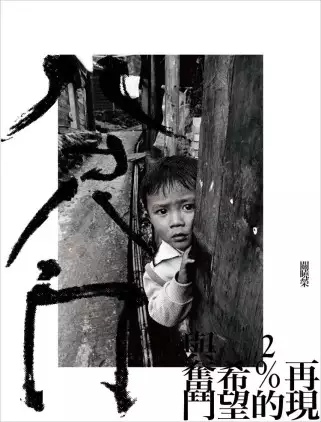

八尺門:再現2%的希望與奮鬥

為了解決原住民族電視台地址 的問題,作者關曉榮 這樣論述:

「人們為了生存而不懈奮鬥,不是為鏡頭與筆墨而生活。」 《八尺門報告》最早發表於《中國時報》人間副刊,與《人間》雜誌創刊號連載五期,當時是一九八五年底。此報告發表時以〈百分之二的希望與掙扎──八尺門阿美族生活報告〉為題。 這個標題緣起於台灣少數民族各族群在二戰後至今,其總人口數大約佔全台人口總數的百分之二,「百分之二的希望與掙扎」或能突顯少數民族在台灣社會的極端弱勢與困境。 幾乎在《八尺門報告》發表同時期,為了維護和保障自己的權益,台灣原住民掀起了一波波自覺性的社會運動,並於1984年成立了「台灣原住民(族)權利促進會」,爭取原住民的自主地位。這個以原住民知識青年為中監分子的「原

權會」,不僅提倡「部落主義」,並跨越族群、城鄉,爭取原住民的身分地位、自我認同、國家族群與文化政策等訴求。 然而將近三十年過去了,原住民社會運動發展至今,成果有增編原住民保留地、成立行政院原住民(族)委員會、憲法增修條款、原住民電視台成立等,以及各原住民族正名、身分、母語、就業、經濟立法保障等,但原住民在台灣社會的極端弱勢與困境真的有獲得改善?關曉榮決定重回八尺門,希望透過紀錄在時間容顏裡所顯示的意義,看見都會原住民的變遷與困境,讓社會大眾正視、關注都會原住民生存及生活空間等議題,進而從原住民政策、土地、經濟、社會、文化與教育等根本的社會構造,去思索並尋求解決問題之有效途徑。本書收錄大量

攝影圖像以及當時作者紀錄文字,包括一九九六和二○一一年重返八尺門之心得與後記。 本書特色 *繼台灣報導攝影重要代表作《尊嚴與屈辱.國境邊陲.蘭嶼1987》後,睽違多年作品。 *收錄一百八十五張攝影照,橫跨近三十年,另收錄已絕版之《八尺門手札》 *附錄包含一九九六年以及二○一一年重回八尺門隨筆、後記。 作者簡介 關曉榮 報導攝影與文學工作者,致力於當代台灣原住民族歷史與現實的社會調查報告。關曉榮曾在1984年赴基隆八尺門記錄當地阿美族島內移工的生活,後寫成〈2%的希望與掙扎〉於1985年人間雜誌創刊號發表,並在美國文化中心開辦攝影展。之後於1987~1988年赴蘭嶼進行達悟族社會

調查報告工作,並於《人間雜誌》分篇發表〈蘭嶼報告〉,頗獲攝影界重視。曾任《天下》專職攝影、《時報雜誌》採訪記者、自立報系專題採訪記者、國立臺南藝術大學音像記錄與影像維護研究所教授(2012退休),著有《尊嚴與屈辱.國境邊陲.蘭嶼1987》、《八尺門手札》、《女兒的胞衣》等書,以及《我們為什麼不歌唱》、《國境邊陲:1997島嶼上的人類》等紀錄片。

原住民族電視台地址進入發燒排行的影片

《詩人莫那能》

〜高金素梅 2019.12.20

2003年,我在飛魚雲豹音樂工團的演唱會上,第一次見到原住民族部落工作隊的召集人莫那能先生。不久之後,我在大愛電視台看到了他深情地朗誦了自己的詩作《如果你是山地人》。當我聽到他的朗誦時,我的情感受到了極大的震撼!

莫那能的詩歌,是投入原住民族解放運動時,必定要通過的歷史大門,沒有推開這道沉重的大門,就沒有燃燒自己、照亮道路的能力!

莫那能拄著他詩歌的手杖,領著我們走向當代台灣原住民族的歷史滄桑,那當然不是一段「高高在上的美麗」,但在這個對原住民族來講,「善惡無度的人間」裡,他讓我們看見了「結實的黑白分明」!

是這樣情感的啟發,讓我和他成為了好朋友。他常常給我一針見血、如詩的諍言。

是這樣並肩奮鬥的情誼,讓我和排灣族盲詩人莫那能,成為終身的戰友!

-------------------------------------------------------------------

【高金素梅政治獻金專戶】

戶名:109年立法委員擬參選人高金素梅政治獻金專戶

帳號:162-001007887

行別:臺灣銀行 群賢分行

銀行代號:004

【政治獻金線上捐款】

https://donate.newebpay.com/giwas888/abo2019

【捐款提醒】

請您在捐款通訊欄或備註欄填上姓名、身分證字號、地址、電話,以便開立捐款收據。

林宗源及其詩作研究

為了解決原住民族電視台地址 的問題,作者廖慧萍 這樣論述:

第二章為〈台語文學大環境〉,冀望將台灣母語文學發展的背景縱深作立體的歷史建構,使其理路能呈顯出來。第一節為「移民社會的文化變遷」,將外來移民給予台灣文化及語言的衝擊與豐富作重點式地論說,其中包含荷蘭時期教會活動帶來的語言文字書面化對原住民族生活的影響,以及明清時期大量閩粵移民使台灣的種族呈現三大語族鼎立狀態,文化樣貌也隨著漢移民進入而激烈變化,漢移民的土著化、本土化一方面造成來台漢民族本身文化激變同時也造成台灣社會間的內部殖民,原住民迅速屈於弱勢地位。第二節為「殖民統治下的語言弱勢處境」,接續探討台灣全島本土語言(尤其是台語)生存空間受到殖民階段國家政策的壓縮,透過事件及法令凸顯日本及國民政

府兩次殖民的語言政策對本土語言的傷害。兩次如出一轍的「國語政策」造成台灣語言長期在弱勢處境下,流失與滅絕的情形慘重,造成百年間三代的思考、養成語言不同,文學作家更因語言環境轉換而喪失、浪費創作生命的情形。 第三節談「被忽視的民間文學潛流」,探討在強制語言政策下,民間文學保存且蘊含了台灣豐富的民間文化與語言生命。本節的「民間 」文學包含口傳與集體創作的民間文學,亦包含與主流文壇相較「擬民間的」文學形式,如流行歌詞、台語片、歌仔戲、布袋戲等。這些材料長久以來保存台語文化命脈卻不被重視,八0年代才有科學化的研究、保存方法出現,其中蘊含的民族精神及民俗資料為台語文學的源

頭活水,實為重要。第四節為「尾大不掉的後殖民心態」,主要反映台灣在歷經殖民政體的強制摧殘,在後殖民時代來臨時卻仍有殖民時代對語言、歷史、文化揮之不去的滲入。本節列舉出八0年代以降知識份子對台語文學提出的主要質疑,主要包括「閩南語方言文學」政治層面的大帽子、台語是粗俗低下的語言、以及華語的表達無礙或是否有必要書寫母語的「語言工具論」與反咬「台語霸權」、「台語沙文」的逆向思考姿態。此為台語文學發展外在的阻力。第五節「台語書寫的困境」則針對台語文學內部的危機作論說。主要有在「國語」一元教育體制下,作家靠自修摸索,台語掌握能力難免受到影響,出現在創作中,有詞彙中文化與形式詩歌化兩大現象。而在政府由禁止

到冷眼旁觀、令其自生自滅的態度下,台語書寫工具紛雜難有共識,各立山頭的情況使台語書寫難以推行的情形令人憂心。 第三章〈生平述評與文學歷程〉分為兩方面來建立林宗源的各階段資料。第一節處理生平,從父祖輩掌握大時代經濟脈動,乘勢而起奠定林家產業到長輩教育態度開始,到林宗源求學時代的生活,而後成家、立業、生子與近年出國旅遊的悠遊歲月作基本介紹,作為第二節的基底。第二節討論林宗源詩路歷程,先以林宗源出生前後台灣的文學環境作為背景,引出其文學萌芽的情形:童年時代歷經政權交替語言變遷的適應情形及教育背景,上漢學仔、去舊詩社的經歷、以及中學時期受到的歧視,戀愛、生病、休學轉而對

閱讀、文學的愛好,到終於踏入詩壇的過程。其次將林宗源邁入詩壇後由接近藍星、現代詩社、加入笠到創立蕃薯詩社一連串思想的轉折、詩社進出、交友情形作一論說與剖析,望能將林宗源將近五十年的詩集團歷程作深入推敲,望能對林宗源其人有進一步瞭解並將此作為進入林宗源詩作討論的基礎。 第四章為〈文學觀念〉,主要處理林宗源的理論性文字。第一節討論「詩的創作活動」,闡述其所謂創作時必須生理心理並重,直覺與潛意識配合,以及如何將激情化為文字的創作方法。第二節探討詩的有機性,亦即詩內容與形式如何配合達到合一的境界。第三節為「詩人的時代精神」,討論林宗源心目中詩人本身應具備的條件。他認為詩

人必須富使命感,然而規範的準則卻呈現高道德標準的現象,這反應林宗源的「運動」性格。第四節為其所有理論最後的歸趨,亦即台灣文學的定位問題。探討林宗源最具爭議「台語文學才是真正的台灣文學」的語言決定論,並試圖從他發表的論述補強或加深其論點。最後並以尊重台灣文學現實環境為本給予三點建議。 第五章為〈詩作內涵〉,進入林宗源詩作分析。觀察林宗源已發表及未發表詩作計二十多部,一千多首詩,依創作主題不同又分成五節:第一節「感情世界」由林宗源初戀、受挫、婚姻關係談及黃昏之戀,由於林氏詩作述志性及寫實度均相當高,因此由坦露率真的詩內容可建構其感情生活。第二節「生活體驗」為其廣大生

活面中取得豐富詩創作素材,依內容分為童年經驗、家庭生活、求學經歷、事業經營及旅遊見聞,從中可看出林宗源如何將生活經歷的體驗性思考轉化為詩,並觀察生活經驗在詩中分別牽引到個別層面的處理方式。第三節「人性批判」討論林宗源詩中對人類生存本質的哲學性思考,透過對人性的否定來凸顯問題,充滿現代性的批判精神。第四節「土地之愛」針對詩作中以台灣或台灣社會現象為主題者作探討。共分為五個主題,分別看其詩作中台灣形象的塑造、對專制政權的挑戰以至於政治上萬年國會、地方自治的亂象,社會上族群問題、法律警治、教育體制、醫療、社會福利、宗教迷信與環保公害問題的觀察,轉而為對反對陣營的期待與母語尊嚴的追求等議題的觀點。第五

節「理想國度的追求」則為林宗源心目中烏托邦的呈現。 第六章〈詩語言的轉變〉則以詩語言的雙重內涵分別看林氏不同創作語言間的風格。第一節探討一九五四年至一九六四年十年間以純華語創作時期的特色與風格,第二節則為一九六四至一九八二年為止,以台語、華語並行創作的階段特色,第三節則是一九八二年至今以純台語作為創作語言的階段,並透過往來朋友、詩觀念、語言純度等探討來看林宗源台語詩的特色。本章嘗試從不同時期語言運用的轉變來看創作風格與美學效果的差異,希望能使林宗源的詩作討論具有歷史的縱深。

原住民族電視台地址的網路口碑排行榜

-

#1.財團法人原住民族文化事業基金會|工作徵才簡介 - 1111人力銀行

具二年以上電視或影視傳播相關經驗者。 5.對原住民文化與題材有興趣者☆本職缺徵才至4/23止,經本會初審通過者,4/24後另行通知面試時間,謝謝。 於 www.1111.com.tw -

#2.原住民電視台- 台北 - 台灣媒體觀察教育基金會

社長/董事長/召集人:. 拉娃谷倖/周惠民 ; 連絡電話:. 0800-581-600 ; 地址:. 台北市南港區重陽路120 號5 樓 ; 電子郵件:. [email protected] ; 網址:. http:// ... 於 www.mediawatch.org.tw -

#3.111年中華民國憲法(概要)[警察特考] - 第 449 頁 - Google 圖書結果

二、提案人姓名、國民身分證統一編號或戶籍地址書寫錯誤或不明。三、提案人名冊未經提案人簽名或蓋章。四、提案人提案,有偽造情事。提案人名冊經查對後,其提案人數不足 ... 於 books.google.com.tw -

#4.世界電影雜誌: 2010年十一月號503期 - 第 151 頁 - Google 圖書結果

... 收件人:地址:電話:通訊欄(現與本次存款有關事項) □續訂戶原編號年二年訂戶贈品一年訂戶四選一,再加贈電視影集「慾望師奶第四季」月至年元加掛號共元加掛號共□ 3. 於 books.google.com.tw -

#5.特成立「國立暨南國際大學原住民族文化教育暨生計發展中心」。

本校為保存與發揚原住民族文化傳統與母語、改善原住民民族經濟弱勢、提升原住民族教育水準、精深原住民族文化與教育相關研究,爰依大學法第十四條與本校組織規程第五 ... 於 www.aborigines.ncnu.edu.tw -

#6.《原視TITV》新版APP上架了! - 臺東縣政府原住民族行政處

【原視TITV App的功能與特色】 「Live直播」24小時電視直播不間斷,隨時隨地觀看原視精彩內容。 「Aliyang廣播電台」線上收聽族人朋友製播的廣播節目。 「原視新聞」 ... 於 aborigine.taitung.gov.tw -

#7.相關連結 - 原住民族委員會

原住民 相關網站; 政府相關網站; 本會網頁連結; 原住民族司法權益相關資訊. 原住民族文化發展中心 · 原住民族圖書資訊中心 · 原住民族電視台(itv) · 原JOB-原住民族人力 ... 於 www.cip.gov.tw -

#8.原住民族電視台 - Wikiwand

原住民族電視台 (英語:Taiwan Indigenous Television,縮寫為TITV),簡稱原視,通稱原民臺,是臺灣第一個、並為唯一全天候以臺灣原住民族為主題的電視頻道, ... 於 www.wikiwand.com -

#9.108 年全國中等學校運動會- 2023

聯絡地址:33049桃園市桃園區三民路一段1號. ... 消息影音專區花蓮全中運圓滿落幕下屆交接新竹縣政府|每日熱點新聞|原住民族電視台賽會花絮Previous 軟式網球7/25 … 於 common-law.space -

#10.網購SPA香氛產品推薦,居家沐浴首選這品牌 - 好視新聞網

巴黎香氛地址:台中市東區東英八街80號 ... 地址:801 高雄市前金區成功一路266-1號6F. 電話:(07) 215-2719 ... 111年再添20組原住民族新創企業家. 於 newsday.tw -

#11.企業攜手造林那瑪夏吉巴谷公園櫻花綻放 - 蕃新聞

圖說/部落耆老及現場出席貴賓們,大家一起帶動唱原住民的「螢火蟲之歌」,現場歡樂歌聲迴盪在吉巴谷櫻花公園。 那瑪夏區區長孔賢傑表示,感謝企業們 ... 於 n.yam.com -

#12.相關連結 - 桃園市政府原住民族行政局

原住民族電視台 ... 財團法人桃園市原住民族發展基金會. 原住民族行政局 ... 地址:33001 桃園市桃園區縣府路1號6樓|電話:886-3-3322101#6692-6693 於 ipb.tycg.gov.tw -

#13.原住民族電視台報導本系原住民文教法律碩士在職專班

近幾年,由於原住民族語言文化教育等相關事務,不斷進行修正及開展,因此台北教育大學認為提早培養原住民族文教法律人才,是眼前要務,除了提供更多 ... 於 em.ntue.edu.tw -

#14.[台北/派遣] 新北市新莊原住民族委員會臨時工讀- 看板part-time

本文僅授權發表於PTT實業坊,未經同意不得轉載至其它網站,否則得視情況提出 ... 其餘情形,工作地若有戶政地址者,應填地址,不得填諸如某學校、某 ... 於 www.ptt.cc -

#15.【活動公告】105年9月12日「原住民族電視台無線數位頻道 ...

為使原鄉地區族人朋友得順利收看原視無線數位頻道之節目內容,本基金會擬舉辦無線 ... 說明會相關資訊內容如下: (一)活動名稱:105年「原住民族電視台無線數位頻道 ... 於 www.guangfu.gov.tw -

#16.臺北市常用法規彙編2016 - 第 584 頁 - Google 圖書結果

廠商誤向該管採購申訴審議委員會以外之機關申訴者,以該機關收受之日,視為提起申訴 ... 一申訴廠商之名稱、地址、電話及負責人之姓名、性別、出生年月日、住所或居所。 於 books.google.com.tw -

#17.109年捷運招考超強三合一(含國文(國學常識及公文寫作)、英文、邏輯分析(數理邏輯))

第一節發文機關、文別、地址、聯絡方式之寫作方法壹發文機關的寫法一、發文機關 ... 輔導委員會、原住民族委員會、客家委員會)外,其餘機關大都要冠上「行政院」3 字, ... 於 books.google.com.tw -

#18.原住民族教育發展處- 明新科技大學

竹構建築修復計畫結合4小學實踐民族教育|每日熱點新聞|原住民族電視台. 原視新聞網TITV News. 4.31K subscribers. 培育泰雅傳統竹構建築人才教育結合實務傳技藝|每 ... 於 admin.must.edu.tw -

#19.原專班--原民台「老同學我就問」節目錄影

我就問》節目跨界合作,透過鏡頭將在校所學專業知識代入原住民文化智慧、心靈陪伴及身體照護等 ... 節目播出:每週二晚間9點,原住民族電視台與網路平台(原視TITV+) 播. 於 swd.meiho.edu.tw -

#20.公共媒體應確認的共識及觀點 談原視、公視 - 今周刊

公共媒體,對一個沒有文字的民族來說非常重要。原視不僅是公共媒體,更是屬於臺灣原住民族的公共族群媒體,從初期一路坎坷營運的過程,直到由原文會 ... 於 www.businesstoday.com.tw -

#21.龍岡米干節4/22熱情登場平警交管資訊報你知 - 桃園電子報

在地居民可憑能辨識地址的證件或水電費帳單進入,以便警察快速辨識放行。 ... 會場指示牌外,平鎮分局也將與鄰近分局保持橫向聯繫,屆時將視人、車潮 ... 於 tyenews.com -

#22.首頁| 尋路.循路-臺灣原住民族古道空間資訊網

循路,是遵循祖靈的引領,踏上延續原住民族的主體生命之路. 本網站收集自清代、日治以來與臺灣原住民族深切相關的二十五條歷史古道資料,將古道研究調查計畫所記錄下的 ... 於 trail.tacp.gov.tw -

#23.「原」來這麼美原住民海報展體現原民美學 - 國立臺北大學

山海間─台灣原住民海報展」,藉館際交流移展的合作模式,展示原住民海報作品。此外,本校師生參與原住民族電視台「世代對話」節目錄影,探討都會區原住民族青年的文化 ... 於 new.ntpu.edu.tw -

#24.新北市立淡水高級商工職業學校

原住民族 權利手冊. 教務處. 2023-04-18. 4. 新北市政府原住民族行政局辦理「112年新北 ... 公視OTT影音平臺 · 公私協力線上教學便利包專區 · 停課不停學,學習送到家. 於 www.tsvs.ntpc.edu.tw -

#25.學習障礙導論 - 第 596 頁 - Google 圖書結果

戶籍地址:區里鄰路(街)段巷弄號樓之 7.通訊地址: 8. ... 具原住民身分之適齡兒童(檢附戶籍謄本)國小(附幼)就讀□ 9.未具備上述任何資格區 13.期望就讀學校或班別:(請依 ... 於 books.google.com.tw -

#26.南投縣政府原住民族行政局網站

置頂訊息 原住民權益 112年度原住民族語保母獎助計畫-族語保母開放申請嘍!歡迎本縣族人及朋友們踴躍申請報名! 未分類 ... 於 boaa.nantou.gov.tw -

#27.本局第七組電機工程職系技士1名 - 中華民國經濟部

... 臺北市中正區是否適合身心障礙者之職務:是 是否適合原住民之職務:是 ... 本局得視甄選情形增列1-2名候補人員,於有適當職務出缺時考量進用, ... 於 www.moea.gov.tw -

#28.AUISRC 真理大學-原資中心

2023-02-23 【轉知】原住民族委員會「112年度原住民族青年暑期工讀計畫」第二次核定 ... 2023-02-21 【獎助金】112年度桃園市原住民族學生獎助要點「清寒獎助金及優秀 ... 於 iprc.au.edu.tw -

#29.財團法人原住民族文化事業基金會|最新徵才職缺 - 104人力銀行

公司介紹 ; 地址. 台北市南港區重陽路120號5樓 ; 產業類別. 廣播電視節目供應業 ; 產業描述. 傳承原住民族文化教育、經營原住民族傳播媒體及廣播事業。 ; 資本額. 4億 經濟部 ... 於 www.104.com.tw -

#30.租事順利:從挑屋、簽約到和平分手,房東與房客都要懂的租屋金律

十九、提前終止包租契約之處理包租業應於知悉原出租人提前終止包租契約之次日起五 ... 租賃雙方相互間之通知,以郵寄為之者,應以本契約所記載之地址為準;如因地址變更未 ... 於 books.google.com.tw -

#31.原住民處-各科承辦人員職掌及連絡電話

職稱 姓名 分機號碼 聯絡信箱 科長 姓名 藍信男 分機號碼 3820 聯絡信箱 [email protected] 技士 姓名 柯漢強 分機號碼 3823 聯絡信箱 [email protected] 技士 姓名 尤慶平 分機號碼 3821 聯絡信箱 [email protected] 於 www.pthg.gov.tw -

#32.原住民族電視台 - 维基百科

原住民族電視台 (英語:Taiwan Indigenous Television,縮寫為TITV),簡稱原視,通稱原民臺,是臺灣第一個、並為唯一全天候以臺灣原住民族為主題的電視頻道,也是第六 ... 於 zh.wikipedia.org -

#33.國立東華大學原住民族文化與傳播中心

請填寫網站簡述. 於 iccc.ndhu.edu.tw -

#34.你知道成立十年的原住民族電視台嗎?

原視 除了持續傳播原住民文化,製作多元傳統族語的新聞節目外,一般人也可以透過華語字幕或華語發音的原民節目,深入探索部落文化,或聆聽原民歌手宛若天籟 ... 於 www.civilmedia.tw -

#35.臺灣原住民族文化園區> 屏東縣 - 交通部觀光局

迎賓區位在園區入口,設有文物陳列室、工藝館、視廳館、八角樓特展館及解說服務中心。 塔瑪麓灣及富谷灣兩區皆以原住民族傳統建築為展示對象,完整呈現聚落的風貌。娜麓灣 ... 於 www.taiwan.net.tw -

#36.中華民國文化部-首頁

地址 :242030新北市新莊區中平路439號南棟13樓 總機電話:(02)8512-6000 最佳瀏覽狀態:螢幕解析度1280x720 網頁更新日期: 112-04-19 訪客人數:49,040,066 於 www.moc.gov.tw -

#37.原住民族電視台- 店家介紹- Super hiPage中華黃頁網路電話簿

原住民族電視台 是位於台北市南港區重陽路120號5樓的電視台店家,這裡提供原住民族電視台的電話、地址資訊及相關產品服務介紹,並分享原住民族電視台的好康優惠訊息。 於 www.iyp.com.tw -

#38.女性藝術家高淑惠、謝蘭英雙人聯展 - PeoPo 公民新聞

地址 :100011- 臺北市中正區中山南路21號2展廳. 兩位認真創作、認真生活的女性藝術家,連袂搭檔分享生命帶給她們的喜樂,一場備受期待的展覽-- ... 於 www.peopo.org -

#39.【529期】你的另一種選項「我們的公共電視」 - 師大青年報

日本有NHK公共電視台,英國有BBC英國公共電視台,而我國的公視,正是與他們 ... 條例」,將原住民族電視台、客家電視台及台灣宏觀電視之製播交由公視 ... 於 ntnuyouth.org -

#40.行政區原住民服務員 - 臺北市政府原住民族事務委員會

單位/地區 姓名 地址 電話 辦公時間 訪視時間 文山 蘇美珍 臺北市木柵路三段220號8樓 2936‑5522#211 0830~1730 星期二、四下午 松山 林利香 臺北市八德路四段692號8樓 8787‑8787#828 0830~1730 星期二、四下午 中正 呂佩蓉 臺北市忠孝東路一段108號8樓 2341‑6721#256 0830~1730 星期二、四下午 於 www.ipc.gov.taipei -

#41.我國原住民族電視台頻道定位之分析__臺灣博碩士論文知識加值 ...

本研究以原住民族電視台(以下簡稱原民台)為研究對象,聚焦於媒體性質屬於族群媒體,並於2014年1月1日正式自主營運之原民台其頻道定位,從市場區隔與觀眾特性角度出發 ... 於 ndltd.ncl.edu.tw -

#42.原住民族電視台 - 就是節目表

1900原視新聞(普). 04:00. 原視《午安報新聞》(普). 05:00. 吉娃斯愛科學(普). 05:30. senay345(普). 06:00. Semenay我們的歌(普). 07:00. 1100族語午間新聞(泰雅)(普). 於 xn--i0yt6h0rn.tw -

#43.財團法人原住民族文化事業基金會10週年形象影片 - YouTube

【存在我們從說自己的話開始】序在還沒有文字的年代台灣島上的人民早已生活在安和樂土只要用說的一代傳一代可以記起百代祖先可以種整座山的農作物更 ... 於 www.youtube.com -

#44.(報名已額滿)原住民族權利促進運動暨文化安全原則應用(原民 ...

(一) 課程參與、證書頒發相關規定:外出、遲到、早退逾10分鐘以上,該門課視同缺/曠課,課程中全程錄影,可接受再報名。 (二)本課程為長照人員繼續教育積分專業課程,受訓 ... 於 www.beclass.com -

#45.相關連結 - 宜蘭縣原住民事務所

宜蘭縣原住民事務所臉書粉絲團. 相關連結. 各縣市政府及原住民行政局網站. 各縣市政府 ... 原住民電視台網站 · 宜蘭勁好玩 · 新住民數位資訊e網 · 科學園區行動精靈 ... 於 aborigines.e-land.gov.tw -

#46.財團法人原住民族文化事業基金會 - 公司登記查詢中心

財團法人原住民族文化事業基金會統編:25622048,地址:臺北市南港區東新里重陽路120 ... TITV及圖財團法人原住民族文化事業基金會原住民族電視台Indigenous Peoples ... 於 www.findcompany.com.tw -

#47.桃園環保局招考450位清潔隊員5月1日開始受理報名

... 名、原住民族組90名與身心障礙組5名,錄取通過試用期,月薪33K起跳。 ... 滿三年方可申請調區,依考生特性分為一般隊員、駕駛、原住民與身心障礙 ... 於 www.tyemid.gov.tw -

#48.石嘉量 - 原住民族歷史正義與轉型正義委員會

財團法人原住民族文化事業基金會執行長. 學歷:. 中臺醫事技術專科學校牙醫技術科. 經歷:. 臺北市政府原住民族事務委員會族群委員; 台視新聞記者; 原住民族電視台新聞 ... 於 indigenous-justice.president.gov.tw -

#49.原視|世代對話(@titv.genduet) • Instagram photos and videos ...

原民台 開票. 原住民族電視節目製作、人才培育及電視台運作事宜說明. 搜视网为您提供原住民频道最新一周节目时间表, 原住民频道节目表原住民频道节目 ... 於 wze.mascovet.es -

#50.原民新聞 - 臺灣原住民族資訊資源網

每日新聞; 新聞焦點回顧. 標 題, 新聞來源, 時間. 業者攜手區公所種櫻花拓展那瑪夏觀光, 原住民族電視台, 2023/04/18. 挹注原鄉醫療資源新竹醫師公會指待改善, 原住 ... 於 www.tipp.org.tw -

#51.原住民族電視台16 - 公共電視

審政院原民會預算刪5百; 原視新聞改半小時立委轟; 終止責任制基本工資漲勞 ... 【Mulas/Sai】 30號立法院內政委員會進行103年度行政院原住民族委員會經費預算逐條 ... 於 web.pts.org.tw -

#52.111年度原住民族電視台網路調查(中獎名單)

感謝各位參與「111年度原住民族電視台網路調查」, ... 中獎人另須提供姓名、戶籍地址及身分證正、反面影本,以供本司向主管機關進行年度列單申報 ... 於 tnsr.com.tw -

#53.財團法人原住民族文化事業基金會 - 台灣公司網

(文字:原住民族電視台,TAIWAN INDIGENOUS TV), 原住民族電視台及圖Taiwan Indigenous TV. 商標權人 ... 地址為臺北市南港區東新里重陽路120號5樓登記資本額20,000,000 ... 於 www.twincn.com -

#54.新北市原住民族家庭服務中心

二、個案管理與轉介(一般及保護個案發掘、諮詢、訪視處遇或轉介服務)。 ... 二、新北市都會東區原住民族家庭服務中心,地址:新北市新店區永業路20號1樓, ... 於 www.ipb.ntpc.gov.tw -

#55.恭賀本所學生游以德擔任節目主持人之原住民族電視台節目《尋 ...

恭賀本所學生游以德擔任節目主持人之原住民族電視台節目《尋miing紀遺》榮獲印度卡韋里帕蒂納姆獨立影片影展「特別評審團獎」. 於 literature.tnua.edu.tw -

#56.海洋風情民宿- 2023 - busts.wiki

花蓮縣原住民族聯合豐年節一年一度必期待的『花蓮縣原住民族聯合豐年節』,將 ... 客房設有平面電視和空調,用餐區配備冰箱和餐桌,私人衛浴提供淋浴或浴缸,備有 ... 於 busts.wiki -

#57.國立高雄師範大學-語言與文化學士原住民專班|相關網站

國立高雄師範大學-語言與文化學士原住民專班. ... 教育部原住民族及少數族群教育資訊網(教育部原力網) ... 財團法人原住民族文化基金會-原住民族電視台 ... 於 c.nknu.edu.tw -

#58.澳洲總理警告原住民公投無「第二次」 | SBS Chinese

艾巴尼斯提醒大家1999 年共和制公投的失敗,警告澳洲人原住民之聲將無二次 ... a Better Way 和Fair Australia——在免費電視上發起了一場廣告閃電戰。 於 www.sbs.com.au -

#59.落實《原住民族語言發展法》—推動原住民族語言復振 - 行政院

推廣公文雙語書寫:已有24所原住民鄉鎮市區公所併用原住民族文字書寫公文。 □ 製播原住民族語言廣播電視節目及課程:原住民族電視台及原住民族廣播電台族語節目製播 ... 於 www.ey.gov.tw -

#60.族語E樂園

原住民族 委員會,為了解決原住民族語瀕危困境,並落實原住民族教育法第21條「對學前教育之原住民學生提供其學習族語、歷史及文化之機會」,原民會參考了國外毛利語、 ... 於 web.klokah.tw -

#61.原住民族文化碩士學位學程

【原住民族電視台】瑞典博物館邀調研團隊交流測繪53件賽德克古文物 · 【招生】111 學年度原住民族文化碩士學位學程考試入學招生簡章(報名延長至3/10). 於 ic.pu.edu.tw -

#62.公視live 2023

string(18) "foreningenlogos.fi" 公視live 公視live 烘毛機13 00 一字千金鬥字英雄會i 2022年全英羽毛球公开赛录像回放全聯福利中心DM【 止】 三立 ... 於 lasnawszystko.pl -

#63.用峇里島傳統「竹筆工法」呈現劉玉玲畫作將在亞東科大展出

民視新聞/黃郁涵、吳東懋台北報導亞東科大原住民族學生資源中心,在今天(14日)舉辦「峇里島與原住民文化展開幕暨贈畫儀式」,活動展出太魯閣藝術家 ... 於 www.ftvnews.com.tw -

#64.臺中市政府原住民族事務委員會

最新消息 · 福利措施 · 原住民綜合服務中心 · 檔案應用專區 · 便民服務下載 · 統計專區 · 貸款專區 · 影音專區. 於 www.ipd.taichung.gov.tw -

#65.原民語言傳播大樓桃園青埔動土 - Yahoo奇摩新聞

原住民族電視台 於2004年創設,幾經「顛沛流離」,至今仍在租借攝影棚使用。在桃園市政府無償捐地、中央分年編列17億元經費下,將於青埔興建原住民族 ... 於 tw.tech.yahoo.com -

#66.原住民族電視台誕生原民版『左左右右』?! - 天眼日報

原住民族電視台 TITV 16(以下簡稱原民台)全新型態兒童少年節目《senay345》,自8月1日起每週一至週五下午5:30,一起與這群純真快樂的孩子們,唱出具有渲染 ... 於 www.tynews.com.tw -

#67.財團法人原住民族文化事業金會 - 非池中藝術網

財團法人原住民族文化事業基金會(IPCF)是臺灣唯一經營文化、電視、廣播的民族基金會。我們持續努力,不斷創新,期許透過傳播成就臺灣各族群互信互重的未來, ... 於 artemperor.tw -

#68.原住民族文化事業基金會

IPCF首頁 · 關於本會 · IPCF 原事好物 · 支持我們 · 會員登入 · 中文 / EN; 字級AA. 大; 中; 小. 31°C臺北市. 原視節目 · 原視新聞 · Alian 96.3廣播電台 · 文化藝術 ... 於 www.ipcf.org.tw -

#69.原住民族電視台Taiwan Indigenous TV | Taipei - Facebook

原住民族電視台 Taiwan Indigenous TV, 台北市。 94857 個讚· 2155 人正在談論這個· 9935 個打卡次。財團法人原住民族文化事業基金會原住民族電視台TITV 16頻道官網| ... 於 www.facebook.com -

#70.公視live 2023 - fazhaber.online

【Mulas/Sai】 103年1月1號原住民族文化事業基金會就要正式從公共電視 ... 的仅仅支持IPV6地址不知道哪的,直接IP 访问地址音乐臺灣公共電視台公視 ... 於 fazhaber.online -

#71.桃市環保局招考450位清潔隊員5/1受理報名 - 理財周刊

... 名、原住民族組90名與身心障礙組5名,錄取通過試用期,月薪3.3K起跳。 ... 滿三年方可申請調區,依考生特性分為一般隊員、駕駛、原住民與身心障礙 ... 於 www.moneyweekly.com.tw -

#72.【重要公告】112學年大學部113、114級中籤名單及登錄作業

若未於登錄期限內完成「住宿意向確認」及「自選室友」,均視同放棄中籤資格,不得有異議。 登錄網站:請至通辦網,網址: ... 地址:80424高雄市鼓山區蓮海路70號. 於 housing-osa.nsysu.edu.tw -

#73.原民台與部落發展 - 維他露基金會

1997年,立法院通過《原住民族教育法》,明文要求政府應編列預算成立原住民專屬頻道。2005年7月1日,原住民電視台正式開播,定頻於有線電視第16頻道,目的在於給予弱勢的原 ... 於 www.vitalon.org.tw -

#74.公告資訊- 本署徵才 - 衛生福利部食品藥物管理署

(三)本職缺視情況配合輪值夜班、輪班。 薪資待遇, 待遇依「約僱人員報酬標準表」280薪點支給(約36,316元)。 工作地址 ... 於 www.fda.gov.tw -

#75.漢方與生活 2009年一月 - 第 10 頁 - Google 圖書結果

(地址: ] 0052 臺北市仁愛路一段 53 號 6F 「中華國際癌病康復協會」加滿分祝福卡活動收) ( 2 )請附參加者簡歷,註明真實姓名(作品發表時可用筆名)、電話、手機、地址、 ... 於 books.google.com.tw -

#76.中國文化大學原住民族學生資源中心

轉知,國立屏東大學原住民專班辦理「2023排灣學國際研討會:從排灣族知識的脈絡 ... 轉知,原住民族委員會與國家人權委員會合作出版《Indigenous Peoples Rights 原住 ... 於 indigenous.pccu.edu.tw -

#77.教育部原力網

原住民族 學生資源中心. 於 indigenous.moe.gov.tw -

#78.軍校正期生各校第二階面、口試查詢連結 - 國立臺南女子高級中學

110學年度第2學期「臺南市政府原住民學生獎助學金」及「臺南市政府西拉雅原 ... (三)12:00前完成學習歷程收訖明細確認,逾期未確認者,視同資料無誤。 於 www.tngs.tn.edu.tw -

#79.財團法人原住民族文化事業基金會設置條例§4-全國法規資料庫

原住民族 廣播、電視專屬頻道所需用之電波頻率,由中央目的事業主管機關會同主管機關規劃分配之。 本基金會得委託經營無線電視之機構播送原住民族電視臺之節目及廣告,不受 ... 於 law.moj.gov.tw -

#80.公視live - 2023

string(18) "foreningenlogos.fi" 公視live 公視live 烘毛機13 00 一字千金鬥字英雄會i 2022年全英羽毛球公开赛录像回放全聯福利中心DM【 止】 三立台灣臺- SET-2 三立 ... 於 busting.wiki -

#81.民進黨:侯友宜答非所問,請誠實回答是否好好喬事?錢從哪來?

對此張志豪強調,「侯友宜既然知道台灣是民主法治國家,還敢公然違法搓湯圓,根本視法律如無物。」侯友宜必須清楚認知,「這是法律問題,不是政治 ... 於 www.dpp.org.tw -

#82.原住民相關 - 花蓮縣政府原住民行政處

相關連結 · 長照政策專區. 長照政策專區 · 原住民相關. 原住民保留地相關業務標準作業程序(提供檔案下載) · 原來花蓮這樣玩 · 來東海岸聚落群作客 · 花蓮縣原住民族傳統文化 ... 於 ab.hl.gov.tw -

#83.[高雄]阿香的廚房-不是客家菜卻訂位滿滿美濃餐廳!原住民+台菜 ...

美濃阿香的廚房美濃美食美濃無菜單料理大家以為去美濃只能吃美濃粄條嗎?來試試這間在美濃民俗村旁的原住民+台菜混搭的美濃合菜餐廳-阿香的廚房。 於 angelala.tw -

#84.花蓮縣玉里鎮龔文俊鎮長率團拜會原民會夷將Icyang主委親自 ...

由夷將‧拔路兒Icyang‧Parod主任委員親自接見訪團,傾聽與會人員分享地方產業及部落建設等原住民族政策發展現況。 龔文俊鎮長率領頭目聯誼會陳昌生 ... 於 www.upmedia.mg -

#85.傳播媒體-電視媒體- 新聞服務 - 高雄市政府新聞局

電視媒體名稱 地址 電話 傳真 台視南部中心 高雄市苓雅區民權一路34號22樓之4 (07)3324366 (07)3326990 中視南部新聞中心 高雄市苓雅區民權二路380號21樓 (07)3323776 (07)3346418 華視南部新聞中心 高雄市苓雅區新光路38號27樓之4 (07)3301737 (07)3301838 於 kcginfo.kcg.gov.tw -

#86.豐濱Cepo'戰役145周年戰場遺址遙祭先人|原住民族電視台

豐濱Cepo'戰役145周年戰場遺址遙祭先人| 原住民族電視台 ... Your browser can't play this video. Learn more ... 於 www.feng-bin.gov.tw