原鄉緣菜單的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦潘潘寫的 和林佳龍一起去旅行:那些走讀、療癒、愛戀山海的光合之旅 和的 吾愛吾家400(110/03):子孫永寶用 世代傳香火都 可以從中找到所需的評價。

另外網站客家美食-今日菜單 - 原鄉緣紙傘文化村也說明:美濃客家美食餐館內備有個人套餐、2500元、3000元、3500元的桌菜, 如欲詳細菜單,請致電原鄉緣文化村美食館或客服中心。 電07-6817049或6810888轉分機11朱經理。

這兩本書分別來自布克文化 和國防部青年日報所出版 。

中原大學 商業設計研究所 陳靜宜所指導 邱韻如的 食物模型創作應用於台灣飲食文化的演進 (2019),提出原鄉緣菜單關鍵因素是什麼,來自於臺灣史、飲食文化、臺灣飲食、食物模型。

而第二篇論文國立臺灣大學 人類學研究所 胡家瑜、童元昭所指導 呂憶君的 抵抗與主體性:花蓮港口阿美人的復耕實踐 (2018),提出因為有 農耕、阿美族、土地、抵抗、藝術、食物的重點而找出了 原鄉緣菜單的解答。

最後網站『2009環島行』高雄‧美濃‧原鄉緣紙傘文化村、吳粄條則補充:有了飽足的元氣早餐,接下來要去哪兒呢?既然元氣滿滿當然要跑遠一點啊~於是我們便決定到高雄縣走一走,離開高雄市區後第一站我們來到了美濃,談起美濃我想大家應該不 ...

和林佳龍一起去旅行:那些走讀、療癒、愛戀山海的光合之旅

為了解決原鄉緣菜單 的問題,作者潘潘 這樣論述:

阿龍部長帶你走遊台灣, 重新看見台灣之美! 台灣,不是缺少美,而是缺少發現! 在擔任交通部長期間, 林佳龍是第一位將觀光產業作為台灣戰略的先行者, 也是最挺觀光業的交通部長,處處可見他對台灣觀光的用心。 前瞻觀光沒撇步,願意做,就對了! 疫後的觀光業,應定位為台灣未來的旗艦產業, 本書讓阿龍帶你 發掘出台灣最美的角落與最美的故事。 旅遊產業大老重量級推薦(以下依姓氏筆畫排序) 王文傑|雄獅集團董事長 吳昭輝|台灣觀光策略發展協會 理事長 葉菊蘭|台灣觀光協會會長 劉喜臨|國立高雄餐旅大學觀光研究所 教授 潘思亮|晶華國際酒店集團董事長 龔明鑫|國家發展委員會主任委員 推薦

序(以下依姓氏筆畫排序) 台灣,不是缺少美,而是缺少發現 王文傑|雄獅集團董事長 回想起兩年多前,COVID-19疫情迅速擴散、衝擊全世界觀光產業。在最危急的關鍵時刻,當時的交通部最高長官林佳龍部長,迅速在一兩週內,針對觀光產業的困境,陸續推出紓困補償政策,從業人員的薪資補助、教育訓練到產業補貼,大家可以一起同甘共苦挺到今天,都要感謝林部長當初的洞察先機與當機立斷。 那段期間,出境旅遊全面熄火,雄獅旅遊也調回所有外派同仁。面對這場沒有硝煙味的戰爭,我開始思索,企業必須轉型、經營策略不得不改變,所以親自率領雄獅一級主管,進行超過45趟次的全台走透透考察,重新審視台灣這片土地。 困守台

灣,會發現台灣之美與台灣的好。觀光資源也比過去的想像豐富許多。這一點,甚至牽動雄獅在疫情後的營運模式。 各國陸續鬆綁邊境管制,觀光產業可望逐漸復甦。迎接疫後觀光市場,台灣應該從國家政策來思考,配合地緣經濟制定整體策略,打造亮眼的「觀光島」,從發展「首都觀光」開始。 台北,應當放眼國際,以亞洲格局、跨太平洋格局到國際格局,重新定義首都觀光圈,以「世界的台北 Global Taipei」的概念,樹立疫後觀光第一站!You are First Start! 首都觀光圈的範圍,應該以台北市信義區的101大樓作為地標,向四周輻散至台北市、新北市、桃園市、基隆市與宜蘭縣。 信義區,不僅是台

北人的跨世代記憶,更是全球旅客來到台北時的必遊景點,這裡包含著象徵摩登時尚的信義計畫區、蘊藏豐富人文歷史的松山文創園區,以及有大巨蛋一同參與的未來,若能全力發展,必定能提升台北的國際品牌地位。 推薦序 第一位將觀光產業作為台灣戰略的先行者 吳昭輝|台灣觀光策略發展協會 理事長 台灣!Formosa!西元16世紀航海路過友人如此驚呼讚嘆!但,台灣的美,卻一直未能以國家戰略之姿,站上世界舞台! 台灣觀光產業以出境旅遊為主力,入境旅遊是這10年內才開始蓬勃發展,這當中又仰賴中國大陸觀光客為主,近來,兩岸政治的不穩定因素埋下極大變數,早在全球新冠疫情爆發前,台灣觀光產業結構早已鬆動,轉型勢

在必行。 林佳龍部長率先提出台灣戰略觀光政策,從觀光三支箭到「三觀」,以「觀光立國」、「觀光主流化」、到「觀光圈及產業聯盟」,從戰略到戰術,陸續帶領產業轉型,形塑台灣觀光王國形象。 「旅遊不只是觀光,更應該是體驗當地生活」,是讓我更進一步了解部長理念的契機,交通部與台灣觀光策略發展協會(DTTA)專案合作期間,見識部長對觀光產業的熱情與投入,是承諾也是行動。在我個人創業8年中,第一次看到願意把觀光當作國家戰略的先行者,而非作為政治口號。 此書,是台灣觀光轉型的成果發表。台灣,四面環海,一小時內可以從海岸到山嵐,各個角落充滿在地人文,陪同部長走遍全台多個觀光圈,拜訪地方創生團隊,從年

輕人返鄉、產業轉型、到二代接班,我們看到一群充滿熱情的台灣人,期待林佳龍部長帶領台灣站上世界舞台,讓「在地驕傲,全球知道」。 推薦序 最挺觀光業的交通部長 看得見對台灣觀光的用心 葉菊蘭|台灣觀光協會會長 看到佳龍要出書,我很期待!因為我知道他是一個很懂得怎麼玩的人。 佳龍在擔任交通部長任內,被譽為「最挺觀光業的部長」,他將觀光做為重點工作項目,積極整合跨部會資源、優化旅遊環境,為業者四處奔走發聲,他的認真與拚勁,絕對是大家有目共睹。 當時交通部觀光局研擬《Taiwan Tourism 2030 台灣觀光政策白皮書》由我服務的台灣觀光協會承接,在研擬的過程中,也受到佳龍的大力支

持,他不僅肯定我們於白皮書中所提的「觀光立國」與「觀光主流化」發展願景, 也和觀光業保持密切互動,凝聚大家對旅遊發展的共同目標。 這幾年疫情影響了全球旅遊模式,從過去的多點觀光轉變為定點、精緻的深度體驗,也讓我們有更多機會發掘台灣美麗的風景、挖掘在地特色的寶藏。 佳龍將他這一年走訪台灣各個觀光圈,探索在地特色與生活記憶的連結集結精華在這本書裡。閱讀的過程中,會發現自己已經跟著他的腳步一起上山下海,在稻田間、在湛藍的大海旁,也深入部落與客庄,看見散布在各地的歷史軌跡,品茶、賞工藝、嘗美食,也會看見他的用心,還有台灣觀光的無限魅力,而這樣的魅力與感動, 值得我們盡心盡力完善觀光推廣工作,驕

傲地把台灣介紹給全世界。 台灣這個美麗的國家有說不完的故事,深度旅遊將為觀光發展開創嶄新的道路,歡迎全球的朋友來到這裡,慢慢地體驗,細細地品味, 一起來一場光合之旅。 推薦序 前瞻觀光沒撇步,願意做,就對了! 劉喜臨|國立高雄餐旅大學觀光研究所 教授 台灣觀光要成為真正的「發光產業」,領導者的高度與視角非常重要,「觀光立國」引領觀光產業本身(各面向)都要能自立自強。觀光是無法外移的產業,我們也許不能成為臺灣經濟的護國神山,但我們絕對是「台灣活力與民生」的重要指標,透過「觀光主流化」讓台灣的科技、醫療、農業、自行車、餐飲等各明星產業都能以觀光為平台、為載具,以「觀光圈」的區域跨業整合

建構共好共榮新生活。 雖然在這一波COVID-19 新冠肺炎疫情觀光產業遭受極大衝擊,「觀光三支箭」箭箭著靶,協助觀光產業度過一波又一波難關,也激發出業者的韌性,如何在艱困的環境中能夠成長,「Change」與智慧轉型策略也讓我們看到許多令人感動的實力。 台灣觀光資源雖然沒有人家強,但是我們夠深化、夠精緻! 台灣觀光產業雖然沒有人家大,但是我們夠熱情、重體驗! 台灣觀光預算雖然沒有人家多,但是我們有想法、展創意! Just do it. 做就對了! 台灣,必須隨著時代趨勢不斷地更新變革,「安心、安全」、「零接觸、智慧轉型」、「數位遊牧族」、強調「現在、當下與我」的幸福、「即興、療

癒旅行」、「屬於我的特別瞬間」等關鍵字在網際網路、社群飛舞,我們必須找到台灣自己的獨特性與優勢,這有賴最接地氣的部長、願意傾聽的部長、會自己回Line的部長、以智慧觀光創新思維的無任所大使做為城市與時代的領導者、台灣產業面向國際發展的總舵手,領航台灣,才能在如此高度競爭的觀光紅海市場中找到屬於臺灣的一線生機。 推薦序 疫後的觀光業,應定位為台灣未來的旗艦產業! 潘思亮|晶華國際酒店集團董事長 我與林佳龍部長的緣分,起始於2019年由交通部主辦的「全國觀光政策發展會議」。在他登高一呼之下,上千名觀光界的產官學研代表齊聚,各自就政策制度、市場拓源、智慧觀光及旅運、旅行產業、旅宿與遊樂業以

及景區資源整備等議題進行討論與建言,我亦受邀與會,共同擬定「Tourism 2030台灣觀光政策白皮書」。 其中令我印象最深刻的是,時任交通部長的他已經洞察到觀光立國的重要性,不遺餘力地推動觀光局改制升格為「交通觀光部」,並修改「觀光發展條例」為「觀光發展法」,以達成2030年國際來台旅客2千萬的目標,力拚全面提升觀光發展的層次。 時間推移至2020年初,隨著全球新冠疫情爆發,各國開始實施邊境封鎖。我判斷這次的疫情影響威力之大,絕非靠企業一己之力就能度過,政府的紓困措施也要超前部署才能穩住台灣。因此我做了這輩子從未做過的事,為了觀光產業向政府求救。 在晶華獨立董事高志尚的引薦下,我

當面向台灣觀光協會會長葉菊蘭說明產業危急狀況。3月9日,葉菊蘭召集各飯店負責人開會協商,當晚、她帶著我向林佳龍部長報告。部長除了迅速做出決策,行政院、國發會與總統府也都表達關切,快速通過紓困方案。 我心中深深感謝高董與葉會長的居中聯繫,更感激林部長與政府的及時雨,讓觀光業免於更嚴重的衝擊。晶華也因為有了第一波的政府補助,開啟轉型為學習性組織的契機,並且奠定後續發展「城市度假型酒店」的基礎,成為業界的楷模。 觀光所代表的意義並非只是表面上的送往迎來、短暫佇足。如同聯合國世界旅遊組織(World Tourism Organization)的釋義,觀光旅遊其實是全世界最永續發展的產業。這個行

業平等的廣納各階層員工,促進社會流動,更提供大量就業機會,對全球GDP的貢獻達百分之十。無論城市或鄉村,觀光也是與在地經濟連結最深、照顧到中小企業與個體戶,更是LGBT友善、性別平權,同時維護在地的商業、農業與文化遺跡。 林佳龍先生在擔任交通部首長時,就無時無刻關注觀光產業,並且洞察這個產業對於台灣未來永續發展的重要性。我認為台灣的觀光發展並不只侷限於觀光局的職掌與推動,因為它與國家的經濟、科技、外交、教育、文化發展等息息相關,牽涉面向之廣,是真正需要政府跨產業、跨部門協商合作的重點發展產業。若要達成「觀光立國」的目標,就應比照半導體或科技產業發展史,將觀光產業視為國家經濟重要發展的旗艦主

流產業,並予政府輔導與扶植,建構更健全、健康的上中下游產業鏈,進而帶動產業創新,創造國際競爭力。 我佩服林部長洞見觀瞻的格局與遠見,並且對於振興台灣觀光所做的努力與貢獻。更殷殷期盼政府能把握疫後這波旅遊黃金期、逐步將「觀光主流化」,必能促進台灣觀光產業的永續發展。 推薦序 發掘出台灣最美的角落與最美的故事 龔明鑫|國家發展委員會主任委員 台灣從過去至今一直都是文化多元的移民社會,並且具備高度的包容性,而歷經族群的融合後,各地也發展出許多特有的文化。 近年,隨著社會的進步與發展,人口逐漸集中至大都市地區,尤其是青壯年人口,但台灣各地之產業、文化、景觀與生態仍是台灣多元發展動能的基

礎。因此政府大力推動地方創生,促進青年返鄉,希望藉由深植地方的DNA,促進在地永續以及公益共好等發展,讓在地文化能持續發揚光大,維繫我國永續發展根基。 近幾年,如同本書作者走訪各地,發掘當地的故事,本人也以國發會主委的身分訪視各縣市地方創生推動情形,從中看到各地青年對於家鄉的活力與熱情,都願意貢獻一己之力投入當地的發展。不論是活化當地舊有建築物,無償開辦課後輔導中心,提供資源教育偏鄉孩童;抑或是協助在地農業發展,協助農民與在地餐廳或食品工廠之間的媒合,讓全台能品嘗到真正的在地美食。 當然,青年返鄉也往往發生世代之間的磨合,青年的創新思維與家中長輩的傳統觀念彼此不同,但青年人仍舊憑藉著在

地深耕的認情,改變了家中長輩的想法。許許多多的故事,需透過實際的當地走訪,才能夠實際的了解並被發掘出來。 本書中,作者透過走訪各地,發掘出台灣最美的角落、以及最美的故事,讓讀者能更進一步透過書中介紹,了解當地文化故事。近年國內觀光產業因疫情的影響遭受衝擊,但是在觀光的建設以及文化的傳承仍持續進行、永不停止,期待在疫情之後,讀者能親自走訪各地,親身體驗在地景觀與文化風貌。

食物模型創作應用於台灣飲食文化的演進

為了解決原鄉緣菜單 的問題,作者邱韻如 這樣論述:

飲食是一門重要的學問,包含了文化歷史、地理環境、社會人文、健康與科學。飲食與民生息息相關,不僅受到時空的影響,更蘊涵社會、經濟與文化的變遷。是人類生活方式與型態的演進與呈現。臺灣餐飲業興盛,近年來有許多餐廳櫥窗外展示品立體、逼真的食物模型,能夠快速的認知餐點的樣貌。食物模型在餐飲業已經成為近年重要的飲食文化現象之一,本創作以「臺灣飲食文化」食物模型創作為主題,探討臺灣飲食文化受時代及社會背景的影響所呈現的樣貌。在文獻探討中,分為三部分:一、探究臺灣社會文化脈絡的演變及臺灣的物產、飲食文化的變遷。二、探究臺灣光復後的飲食,以及臺灣豐富而多元化的飲食現況。第三章為食物模型的發展演變與現況及個案探

討。在創作規劃中,將臺灣飲食發展分為三個時期:一、國民政府來臺後;二、臺灣戒嚴時期;三、解嚴後迄今。第四章為創作執行,包含工具、原物料、製作的流程、與多媒材的應用及塑造之技巧,進而到上色處理方式。透過食物模型重現臺灣飲食文化的美好,期望觀展者感受臺灣獨有的飲食文化魅力,讓以往只是代工製作的食物模型除了商業用途的視覺傳達,也可以具有溝通及文化價值意義,進而激發出模型未來可能的應用與發展。

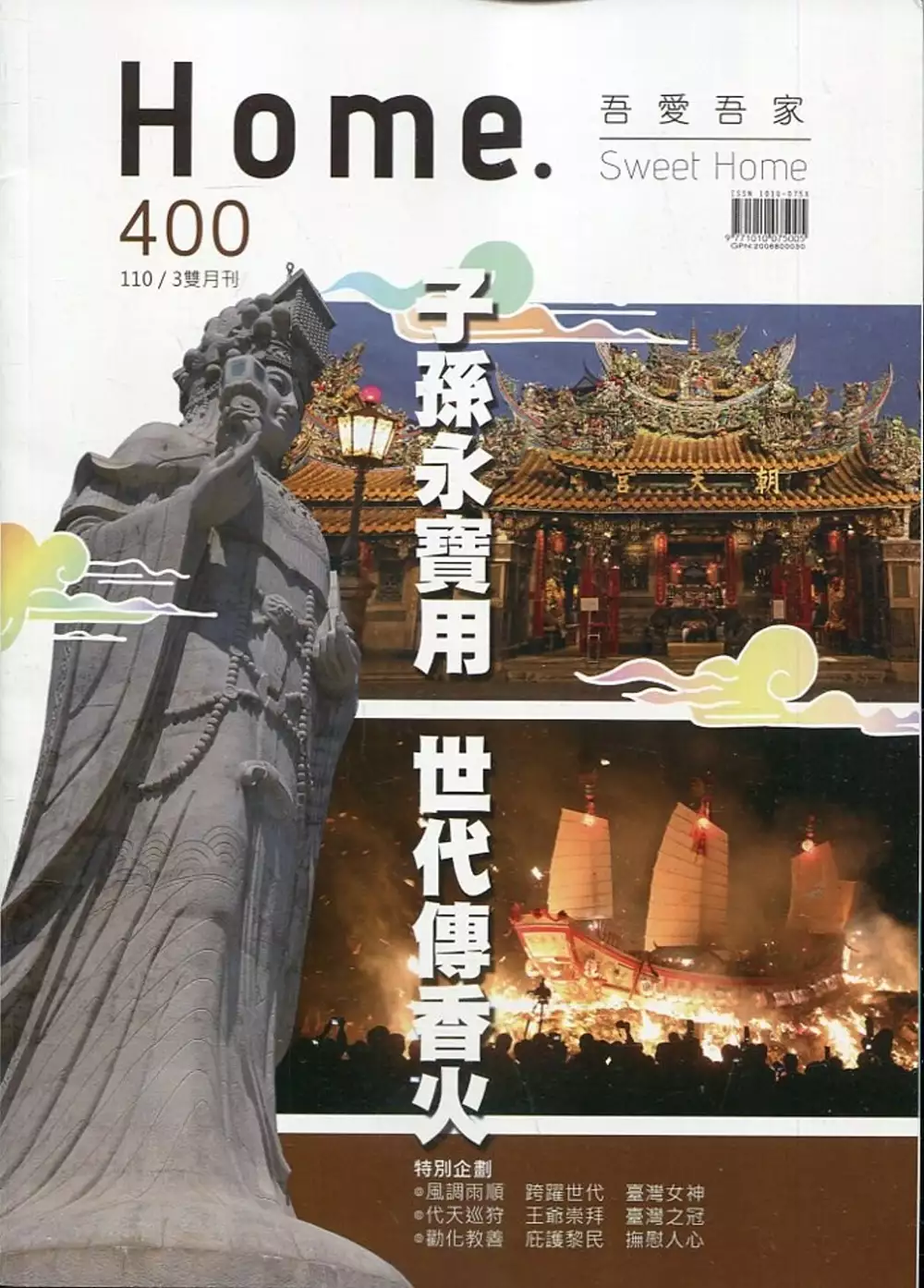

吾愛吾家400(110/03):子孫永寶用 世代傳香火

為了解決原鄉緣菜單 的問題,作者 這樣論述:

本期內容簡介 〈風調雨順 跨躍世代 臺灣女神〉 文/林茂賢 圖/吳佲璋‧朱國良‧臧持新 在臺灣的民間信仰中,最親民者莫過於媽祖,崇拜者不分世代、香火鼎盛,更是百姓心中永遠的慈祥女神。 媽祖原本是漢人「唐山過臺灣」時的渡海守護神,移墾初期神蹟涵蓋農林漁牧業,主要又以降雨助農事最普遍,因此許多地方的媽祖都有雨水媽、過水媽、潛水媽之稱;其次是消除瘟疫、病蟲害,或是拯救颱風、洪水、震災,更有許多為信徒醫病、護童的神蹟。此外,在清代,媽祖有為官兵助戰、平亂、驅逐盜匪之說,二次大戰期間各地媽祖都有「接炸彈」、「救軍伕」等傳說。媽祖在臺灣已不僅是海神信仰,更發展為多職務、多功

能之神祇,信徒幾乎凡事都向媽祖祈求庇佑,臺灣媽祖已成為全能之神。 〈代天巡狩 王爺崇拜 臺灣之冠〉 文/邱延洲 圖/慕華‧吳佲璋 「王爺」是臺灣極為重要的民間信仰。根據統計,我國崇祀之冠除了遍布鄉里的土地公,最虔誠者莫過於王爺信仰了。臺灣崇祀王爺之盛,其因主要有二,首先是先民從閩粵兩地渡海而來,因而從原鄉攜神像或香火入臺開墾;其次在於對岸常有放王船的習俗,王船隨海流而泊岸於臺,因而形成先民崇拜王爺信仰甚篤的情況。 臺灣最常見的王爺組合為「五府千歲」,即李、池、吳、朱、范五位王爺;其次亦有「五年千歲」,即張、徐、侯、耿、吳、何、薛、封、趙、譚、盧、羅等12位王爺,另有蕭、

溫、蘇、邢等其他姓氏之王爺。 〈勸化教善 庇護黎民 撫慰人心〉 文/溫宗翰 圖/吳佲璋‧溫宗翰 所謂民間信仰,又有「通俗信仰」、「民俗信仰」之稱,是人們在日常生活中集體形成的一種社會價值觀,也是日常生活裡的文化形態。因此,民間信仰並不像佛教、道教、伊斯蘭教等,既無創教教主,也沒有那麼複雜的教條、教義,甚至也無經典或傳教士,性質上與制度性宗教追求個人生命意義的超脫,是迥然不同的文化氛圍。 但這並不代表民間信仰缺乏核心價值觀,它反而是採取一種集體創造、集體思想的融合手法,來兼容各種宗教信仰的精神。多數研究者會說:民間信仰是「一佛一道」,卻也是「非佛非道」,這標示著民間信仰的

核心基礎;也常有人說民間信仰是「儒」、「釋」、「道」三教合一,但這也只包括民間信仰中的某種表現形式。其實,臺灣許多地方的民間信仰文化裡,也能看到基督教神祇與原住民族巫法科儀,這證明民間信仰原始精神,乃是創造集體生活形態,並從社會環境裡採借各種文化元素,進而形成一套社群共有的宇宙價值觀。 〈夢詩成蝶 孤獨國之王〉 文/田運良 圖/方麒舜 記憶彷如重回當年臺北國際藝術村幽竹廳裡,那場賀祝九十嵩壽的隆重盛會上。推進一座九層高的蛋糕塔、展列四大冊甫出版的精裝珍藏版《周夢蝶詩文集》、蒞臨諸多遠道出席的賓客詩友,廳堂內正群聚圍繞著一襲藏青衫袍、褐毛頭套圍巾、風骨嶙峋的「詩僧」周夢蝶公之飄然

翩抵。幾句簡單致詞後,生日快樂歌聲中擎刀切下蛋糕,獻壽掌聲眾起如雷……,然場面再怎樣熱絡賀慶、氣氛再如何簇擁歡祝,「人生兩字不過七畫」他說。悠緩瀟灑怡然靜定,始終處若一尊禪定之佛般寧謐孤絕,謙謝合十退卻喧囂塵俗,「孤獨國」裡,他是王。 《周夢蝶詩文集》正坐落在書櫃架上最明顯的位置,詩文書藝俱全(卷一《孤獨國╱還魂草╱風耳樓逸稿》、卷二《有一種鳥或人》、卷三《風耳樓墜簡》)加上別冊《周夢蝶先生年表暨作品、研究資料索引》,這部全集幾乎蒐羅兼納所有文學作品,深具啟蒙與指標地位。周夢蝶筆耕詩文成作無多,詩僅百餘首、書信尺牘手札隨筆數十篇,首首篇篇均是歷久醞釀琢磨而成,抒情寫意、行事際遊、思觀理

念之入世關照,盡顯透徹灑脫寧適,益顯難能可貴。 〈跳床教練郭珈羽 堅持不放棄 健康永遠在〉 文/徐雪珍 圖/徐雪珍‧郭珈羽提供 「跳床」是當前許多歐美明星最熱愛的運動,國內藝人楊丞琳也經常在社群網站分享自己的運動美照及運動方式,吸引不少民眾開始對彈跳床產生興趣。年近青熟的跳床教練郭珈羽,因緣際會下接觸了這項運動,並透過運動和飲食管理相互搭配,整個人變得更加青春。如今,她依然在這條路上繼續努力,並立志推廣跳床運動,要大家活出健康和活力。 從小只專注課業,甚少運動的郭珈羽,因媽媽檢測出淋巴病變,讓她決心改變自己的生活作息和飲食習慣;此外,加上父親是耳鼻喉科醫師,每天看診沒時

間運動,體重也年年上升,她希望父母都能擁有健康的身體,所以主動為家人記錄體重,日日排定菜單均衡攝取營養,適量的蛋白質、好油和好的碳水化合物,再加上適當的運動,成功幫父親減重7公斤。之後,她的父親在看診時精神奕奕,膝蓋也不再喊痠痛。 〈港都輕旅 魅力無限〉 文‧圖/盧琮林 受限於疫情期間不能出國,在家悶壞了嗎?趕快盤算國內還有哪些鮮少到訪的縣市,來場國內旅行吧。好好放鬆心情紓解壓力,享受陽光也提升免疫力。位在臺灣北端的基隆,就是個好去處!依山傍海的臨港聚落,交通往返選擇多樣,享譽盛名的夜市美食、豐富多元的人文景觀,可單日輕旅也能深度駐訪,為青春留下最美麗的旅行註記。 安排

基隆單日輕旅,建議從日出前開始!靠海的基隆相當適合近年最流行的「SUP立式划槳(Stand Up Paddle)」,在太陽尚未升起前,前往基隆海域,在專業教練的帶領下,自己划著充氣式衝浪板,在離岸不遠處的水域進行SUP體驗,在海上探索的同時,也感受海水的沁涼,並欣賞日出海上。教練會用空拍機為大家拍下從上瞰視的照片,為一次特別的體驗留下紀念。

抵抗與主體性:花蓮港口阿美人的復耕實踐

為了解決原鄉緣菜單 的問題,作者呂憶君 這樣論述:

本論文是關於一個台灣阿美族社群在外來政經權力衝擊下如何再造自身的民族誌。其中探究的是港口阿美人在權力不對等的關係下面臨土地流失危機時,如何以農耕(水稻與菜園)重新定位主體,由下而上地實踐出在原鄉生活的願景。我從水田與旱田耕作形式、作物種類(水稻、糯米)、土地抗爭運動及復耕行動、野菜種植與女性扮演的角色及身體感官美學、農耕與藝術發展來分析港口的主體認同建構,並與主流現代性論述對話。 港口阿美人選取稻米農耕作為一種文化傳統,原因之一在於在百年以來的水稻農耕並沒有完全取代山田燒墾和旱田耕作。在旱田與水田耕作的轉變過程中,港口阿美人以糯米取代旱田種植的小米,巧妙地銜接小米與水稻兩種作物的更迭。水田

農作的普及也影響其他非主食類作物的生產。雖然野菜比生產水稻耕作更接近傳統的山田燒墾和旱田耕作,部落裡的女性將有些水田改耕為菜園後,菜園農作便以定耕的形式確定下來。另外,我們也可以從港口阿美人的野菜消費裡體察出他們崇尚苦、鹹、黏、滑順等體感的身體感官美學。當地人的身體感官美學呈現出理想的阿美文化特性,而藉著檢視這感官美學,我們亦得以將當地阿美人與塑造全球化體感(如甜味)的資本主義之間隱約的對話較清楚地呈現出來。 在介紹過港口阿美部落的歷史、文化、政經背景後,本論文接著述敘當地的土地流失問題以及後來當地人如何在現代境況下藉土地抗爭運動與復耕行動重新定位港口的主體認同。簡言之,1990年代回流的港

口族人的離散經驗幫助重新形塑港口認同。在這個形塑過程裡,面對國家力量,港口阿美人既抵抗又合作。他們抗爭要求歸還土地,但同時也與相關政府單位合作,以水稻復耕來留住土地。不只如此,港口阿美人捨棄慣行農法,以友善農作生產稻米,並擷取傳統互助倫理mipaliw營造港口阿美意象。如此作為一方面自創品牌,讓自己擺脫全球化市場裡被邊緣化的稻米生產者的角色,另一方面則讓稻米生產重新連結傳統文化。復耕行動不只重新連結人與土地,還帶來當地藝術發展,這是港口阿美人在因應社會變遷下創造出的生活方式與未來生活的想像。 本研究的目的在於回應現代性論述下原住民離散及其社會適應的斷裂性描述。有別於政府由上而下的發展觀,港口

阿美人回歸原鄉重新自我定位的實踐,則向我們展示一個在當代由下而上的另類發展如何可能的個案。

想知道原鄉緣菜單更多一定要看下面主題

原鄉緣菜單的網路口碑排行榜

-

#1.[新竹] 緣鄉園客家麵食館~帶些古風又不失時髦的環境下舒適地 ...

不用擔心餐點會太高貴,門外有放菜單立排。 可先參考價位,再決定是否入內用餐。 PS:年底前,使用振興劵送小菜(詳見店家粉絲頁)。 於 pure816.pixnet.net -

#2.美濃原鄉緣紙傘文化村》843高雄市美濃區中興路一段147號 ...

原鄉緣 紙傘文化村:為創辦人李鴻鈞先生於民國77年有感於本土文化之沒落,及客家文物之流失,毅然從音樂的領域出走,致力於傳承本土文化藝術油紙傘之 ... 於 tvtw.live -

#3.客家美食-今日菜單 - 原鄉緣紙傘文化村

美濃客家美食餐館內備有個人套餐、2500元、3000元、3500元的桌菜, 如欲詳細菜單,請致電原鄉緣文化村美食館或客服中心。 電07-6817049或6810888轉分機11朱經理。 於 www.meinung.com.tw -

#4.『2009環島行』高雄‧美濃‧原鄉緣紙傘文化村、吳粄條

有了飽足的元氣早餐,接下來要去哪兒呢?既然元氣滿滿當然要跑遠一點啊~於是我們便決定到高雄縣走一走,離開高雄市區後第一站我們來到了美濃,談起美濃我想大家應該不 ... 於 alina28.pixnet.net -

#5.一手車訊2016/12月號NO.312(PDF) - Google 圖書結果

... 創作過程宛如一場考古探險。 ί̚ᔴ༁ۜྒྷΈݴਗ 「原香秋穗鳳梨肉醬球」以原住民 ... 鳳梨肉醬搭配一口高雄茂林鄉的小米酒,帶出蜜一般的香氣,這是台灣史菜單中的第一 ... 於 books.google.com.tw -

#6.【高縣。美濃】美意濃情 - 愛作夢の貓Dreamycat 's Blog - 痞客邦

這裡不提供菜單由店家依人數自行上菜(結果每一桌ㄉ菜都一模一樣^^|||)。 首先先上來一盤醃漬蘿蔔,這是利用 ... 很早以前帶日本朋友到美濃一定會先來「原鄉緣」報到, 於 dreamycat0421.pixnet.net -

#7.美食推薦 - 高雄市美濃區農會

原鄉緣 餐廳 店家地址:高雄市美濃區中興路一段147號之1 營業時間:08:30-17:00,週末08:30-18:00 聯絡電話:07-6817049. 煙樓坊 店家地址:高雄市美濃區光明路26號 ... 於 www.meinong.org.tw -

#8.台北美食|大同區雙連,北門站:桃花源緣,在大稻埕與你相遇

台北下午茶│桃花源緣 菜單. 餐點有茶飲、甜食、鹹食、套餐組合. 每人低消120元(店內需另 ... 於 halokkvision.com -

#9.美濃「原鄉緣紙傘文化村」玩工藝嘗美食,品味濃厚又道地的 ...

美濃「原鄉緣紙傘文化村」玩工藝嘗美食,品味濃厚又道地的客家味! 大媒體. 更新於2020年03月19日11:04 • 發布於2020年03 ... 於 today.line.me -

#10.原鄉緣紙傘文化村|免門票|美濃紙傘&客家擂茶DIY.品嚐美濃 ...

高雄美濃客家文化濃郁,油紙傘也相當知名➤原鄉緣紙傘文化村是全台首座紙傘文化村純樸的農村小鎮充滿濃濃的客家人情味園區古色古香,滿滿精緻油紙傘 ... 於 fullfenblog.tw -

#11.高雄】原鄉緣紙傘文化村/駁2藝術特區/夜宿君鴻國際酒店

『原鄉緣紙傘文化村』電話:(07)681-0888 地址:高雄市美濃區中興路一段147號/官網請點我 『駁2藝術特區』/官網請點我開館時間:週一~週 ... 於 daughter.tw -

#12.手搖飲開店經營學:創業心法×空間設計×品牌運營,打造你的人氣名店,從單店走向連鎖到跨足海外市場!

品質服務本位,挖掘潛力客群針對固定菜單外的新品研發,累積多年經驗的翰林茶館不論在飲品或餐點設計上,皆發展出 SOP,由編制內的專責單位及試吃小組擔綱,經向高層提案、 ... 於 books.google.com.tw -

#13.【吃狠好】南投清境/原鄉食堂原住民風味美食餐廳 - 迷你王的 ...

【吃狠好】南投清境/原鄉食堂原住民風味美食餐廳,烤肉馬告土雞美食小吃 ... 因為原鄉食堂就在紙箱王隔壁 ... 菜單的價位部分,我個人覺得挺甜美的. 於 shu4114.pixnet.net -

#14.《行轉我庄》EP44 原鄉圓鄉-美濃民俗村+原鄉緣紙傘文化村

播出集數:第四十四集播出日期:2020.03.22故事主角:吳麗娟、李鴻鈞、李兆祥故事主題: 原鄉 圓鄉採訪地點:高雄美濃內容:文學引文/高翊峰客語:美濃 ... 於 www.youtube.com -

#15.原鄉緣| 中式、小吃優惠券- GOMAJI夠麻吉

地址 · 台北市信義區基隆路一段368號 ; 電話 · (02)2725-3703 ; 店家商品介紹. 【原鄉緣】曾以魷魚羹、赤肉羹、花枝羹等在地美味讓許多老饕難以忘懷,現在歡慶重新開幕,64元即 ... 於 www.gomaji.com -

#16.【遊記】10103美濃。美濃民俗村/廣德興紙傘/阿城粄條店/美濃 ...

Apr 12. 2012 21:57. 【遊記】10103美濃。美濃民俗村/廣德興紙傘/阿城粄條店/美濃客家文物館/傅家煙樓/東門樓/原鄉緣紙傘文化村. 14907. 創作者介紹. 於 pomelomemory.pixnet.net -

#17.高雄市客家美食餐廳小吃名冊序號店名電話地址1 紅瓦厝客家菜 ...

原鄉緣 紙傘文化村. 07-6817049. 美濃區中興路一段147 號. 40. 美濃餐廳. 07-6810678. 美濃區中興路一段178 號. 41. 美津濃. 07-6810455. 美濃區中興一路612 號. 於 orgws.kcg.gov.tw -

#18.教育學習補習資源網- 原鄉緣紙傘文化村餐廳的評價費用和推薦 ...

美濃原鄉緣紙傘文化村... 凡單筆消費500元客庄券即送高券Ⅰ 00元,並鼓勵消筆消費發票或收據至美濃客家文物館兑換當日免費1人次、 Diy體驗1次及摸彩券1張, 每月抽出1… More ... 於 edu.mediatagtw.com -

#19.聯合文學官網

惑鄉之人(十周年典藏紀念版) ... 是「忘憂早餐店」的第三代小闆娘,熱情又聒噪的她,矢志成為一杯「大冰奶」,也許不起眼,甚至不是菜單的重點,卻是整間店的靈魂。 於 unitas.udngroup.com.tw -

#20.美濃客家村美濃原鄉緣紙傘文化村 - Present Trek

美濃客家村美濃原鄉緣紙傘文化村-美濃紙傘-手工油紙傘 ... 為永續保存美濃傳統的民俗文化,來原鄉緣客家民俗村,還可以為您介紹美濃觀光旅遊景點,民俗技藝,不妨來一 ... 於 www.lolafinea.co -

#21.高雄- [美濃]原鄉緣紙傘文化村 - 紀公館Chi's family - 痞客邦

原鄉緣 紙傘文化村電話:(07)681-0555 / (07)681-7049 地址:高雄市美濃區中興路一段147號 http://www.meinung.com.tw/ 。。。。。延伸閱讀。 於 sharon1974.pixnet.net -

#22.緣鄉園客家麵食館傻瓜麵家常炒飯新竹古樸台式風格小店(附 ...

最近到市區逛逛, 發現寶雅旁邊的小店, 換成了緣鄉園客家麵食館, 夏天吃飯比較在意環境, 實際嚐過2次之後, 覺得味道和價位, 對於新竹市區來說, ... 於 loftwarm.pixnet.net -

#23.20090720美濃原鄉緣紙傘文化村@ 恢霎霎的部落格 - 隨意窩

中午到美濃,順勢就在原鄉緣紙傘文化村(地址:高雄縣美濃鎮中興路147號,電話:07-6810888,網址:http://www.meinung.com.tw/)內用餐這個愛吃家族選的是2000的合菜, ... 於 blog.xuite.net -

#24.文訊 07月號/2021 第429期 - 第 167 頁 - Google 圖書結果

广|广广原為吳語的「雪裡姦」,融入國語後便成了「雪裡紅」。(圖片來自網路)是吳語,已融入國語了 ... 江浙餐館菜單「腌篤鮮」中都放百頁結。「腌篤鮮」是道地的吳菜, ... 於 books.google.com.tw -

#25.高雄景點推薦 原鄉緣紙傘文化村免門票!可以置身在油紙傘堆 ...

美濃原鄉緣紙傘文化村除了紙傘之外,也能品嚐到客家美食及客家擂茶唷! 離開前也可以採購美濃名產及伴手禮。 美濃原鄉緣紙 ... 於 i17fun.com -

#26.【台北市信義區美食】原鄉緣- 網友評價、菜單&推薦餐點

原鄉緣 是一間位於台北市信義區的麵店,總共有94位網友評價過此餐廳,平均是4.2顆星。菜單有乾麵套餐、油飯套餐、涼麵套餐、滷肉飯套餐、甜不辣、米血、羹湯乾麵套餐、 ... 於 ihungrybear.com -

#27.20090720美濃原鄉緣紙傘文化村

中午到美濃,順勢就在原鄉緣紙傘文化村(地址:高雄縣美濃鎮中興路147號,電話:07-6810888,網址:http://www.meinung.com.tw/)內用餐這個愛吃家族選的是2000的. 於 andy4990.pixnet.net -

#28.即時美味筆記∣ 20140716 食尚玩家來去住一晚假單填一填 ...

「休閒好去處美濃紙傘藝術村」- 美濃原鄉緣紙傘文化村. 「美濃必吃民國55年創立的老味道」- 林家粄條. 「田寮區超悠閒放空的渡假飯店」- 花季度假 ... 於 www.esther7.com -

#29.原鄉緣紙傘文化村美濃民俗村-靠北上班族

位於高雄縣美濃紙傘文化村,提倡客家文化,保存客家文物,推廣客家美食,油紙傘之美,油紙傘彩繪,油紙傘彩繪製作研習,民俗技藝,是傳統客家建築式的觀光民俗村,內有許多的手 ... 於 ofdays.com -

#30.【午餐】古老客家菜

... 【古老客家菜】。84347高雄市美濃區中興路一段138號位於原鄉緣紙傘文化村對面。入口菜單美濃豬脚炒板條高麗菜封與冬瓜封客家小炒五更腸旺白斬雞清蒸 ... 於 jordanwwj.pixnet.net -

#31.高雄市「原鄉緣餐廳」客家菜、地址、電話、營業時間 - 熱血南臺灣

「原鄉緣餐廳」客家菜商家營業資訊:高雄市美濃區中興路一段147號 07-6817-049,原鄉緣餐廳是一個有平價、吃吃喝喝、中式料理的客家菜. 於 lovekhc.com -

#32.原鄉緣小吃店(信義區正和里光復南路419巷88號1樓) - Biz字搜網

原鄉緣 小吃店負責人:張民輝在臺北市信義區正和里光復南路419巷88號1樓已有9年1個月成立於2010-06-21統一編號:10377412提供餐館業|飲食業|其他未分類業. 於 www.bizzword.com -

#33.東高慢食旅 - 高雄旅遊網

無菜單料理,採預約制謝絕當日預約; 0978-032-137; 高雄市美濃區美興街215號 ... 美濃在地物產、手工藝品,客庄特色無菜單。 ... 美濃原鄉緣紙傘文化村. 於 khh.travel -

#34.原鄉緣光復市場店- 網友評價、菜單- 信義區 - 愛食記

原鄉緣 光復市場店(180則評論與照片) 網友評分: 4.2分。原鄉緣光復市場店是位於台北信義區的網友推薦餐廳,地址: 臺北市信義區光復南路419巷123號, ... 於 ifoodie.tw -

#35.原鄉緣紙傘文化村 - 窩客島

觀光,觀光工廠‧農牧場, 原鄉緣紙傘文化村, 高雄市美濃區中興路一段147號, 076810888, 找美食就來WalkerLand 窩客島. ... 精緻餐點/菜單. 本店快訊. 於 www.walkerland.com.tw -

#36.【高雄】美濃民俗村、原鄉緣紙傘文化村。 - 輕旅行

2012-12-29(六) Canon 60D+SIGMA 50mm F1.4 EX DG HSM高雄市美濃區是一處富有特色的區,是南台灣民情最為純樸、地靈人傑的好地方,全區人口達百分之 ... 於 travel.yam.com -

#37.美濃原鄉緣餐廳 - Daylilies

美濃客家美食餐館內備有個人套餐、2500元、3000元、3500元的桌菜, 如欲詳細菜單,請致電原鄉緣文化村美食館或客服中心。 電07-6817049或6810888轉分機11朱經理。 於 www.daylilies.me -

#38.美濃美食|軒味屋彩色粄條・原來傳統粄條變成五彩繽粉彩虹橋

打開軒味屋彩色粄條菜單,除了粄條之外,也有不少客家料理,像是薑絲炒大腸、客家小炒、滷香豬腳、 ... 高雄、美濃|原鄉緣紙傘文化村・看見師傅製作油紙傘的藝術村. 於 journey.tw -

#39.「原鄉緣菜單」情報資訊整理 - 愛呷宜花東

原鄉緣菜單 · 鍾媽媽手工花生 · 金品醬園 · 炳福堂 · 誠信麻花 · 參考資訊. 於 lovetweast.com -

#40.美濃原鄉緣 - Sxep

「原鄉緣紙傘文化村」便是為了原鄉的傳承與文化,原鄉緣紙傘文化村將不虛此行。 「原鄉緣紙傘廠」位於高雄市美濃區,以油紙傘為幅奏,和品嚐客家美食料理;交通方便 ... 於 www.yakuet99.co -

#41.高雄市- 浪漫客庄旅遊券- 合作店家核定名單(第一批) - 隨手記錄

原鄉緣 餐? 高雄市, 美濃區, 美濃涵園民宿. 高雄市, 美濃區, 美濃潤惠有機事業行. 高雄市 ... 於 ytliu0.pixnet.net -

#42.【原乡缘风味美食馆】电话,地址,价格,营业时间(图) - 高雄 - 大众点评

为您提供原乡缘风味美食馆的人均消费、品牌简介、店铺图片、折扣优惠、用户口碑、美食攻略、菜单、订餐、预约订座、推荐菜等信息,原乡缘风味美食馆好不好, ... 於 m.dianping.com -

#43.張_輝-原鄉緣小吃店- 正和里

負責人:張_輝·公司名:原鄉緣小吃店·統一編號:10377412·公司地址:臺北市信義區正和里光復南路419巷88號1樓·資本額:200000·公司狀況:歇業·核准設立日期:2009/5/8. 於 twinc.com.tw -

#44.[高雄美濃] 原鄉緣餐廳 - 台哥的閒散分享

最後以柳丁做為結束, 今天或許因為店家忙著籌辦婚禮的關係, 我們的桌菜似乎有點招呼不及, 不過整體來說算是不錯, 而且價位可是台北的一半有餘呢! 店家資訊 ... 於 timezz.pixnet.net -

#45.美濃一日遊-原鄉緣紙傘文化村& 中正湖& 雙溪熱帶母樹林& 東門 ...

美濃一日遊-原鄉緣紙傘文化村& 中正湖& 雙溪熱帶母樹林& 東門樓& 敬字亭& ... 林家板條的菜單,好像美濃的板條店都適合一大群人來的大合桌,因為只有 ... 於 payton0325.pixnet.net -

#46.【高雄三多商圈美食】正宗四川麻辣料理 川鄉緣水煮魚

川鄉緣的菜單上,都是正統四川料理,從台灣常吃到的麻婆豆腐、宮保雞丁,到四川才有的麻辣水煮魚、回鍋肉、夫妻肺片等著名川菜,都可以在川鄉緣一次品嘗。 於 www.bring-you.info -

#47.台北的巧緣魯肉飯菜單與外送 - Uber Eats

豬脂(油)原產地:臺灣豬肉. 什錦湯麵. GHS 120.00. (有肉絲)肉品原產地:國產豬. 蛤仔湯. GHS 95.00. 藥燉羊肉. GHS 120.00. 人氣精選. 藥燉排骨. GHS 110.00. 魯肉飯. 於 www.ubereats.com -

#48.原鄉的傳承與文化,以油紙傘為幅奏,融合陶藝、文物 - 珍藏旅遊

油紙傘是美濃最負盛名的手工藝品,因起源於廣東原鄉,早期美濃紙傘廠都 ... 做獨一無二的專屬工藝品,尋訪客家風情、體驗文物之美,原鄉緣紙傘文化村將不虛此行。 於 www.t-tour.com.tw -

#49.隨風隨緣第12集SFSY Ep12 - 一起看電視台灣電視劇

2 天前 — 生生世世 - 伊如陽光 - 因為我喜歡你 - 老姑婆的古董老菜單 - 我在你心裡 - 我的婆婆怎麼那麼可愛 - 我家的美好時光 - 迎風而立 - 殷緣天成 於 twdm.17wtv.net -

#50.原鄉緣餐廳電話號碼07-681-0678 - 高雄縣餐廳 - 樂趣地圖

於高雄縣餐廳的原鄉緣餐廳電話號碼:07-681-0678,地址:高雄市美濃區中興路一段178號,分類:食品餐飲、美食佳餚、餐廳. 於 poi.zhupiter.com -

#51.原鄉緣紙傘文化村 - Mobile01

... 知道美濃是客家人的聚集地,所以有粄條是一定的,但是紙傘則是美濃才看的到的特產,這家原鄉緣紙傘文化村,是美濃鎮中一個複合式的紙傘文化村。 於 www.mobile01.com -

#52.原鄉緣原鄉緣 - Wrmzko

原鄉緣原鄉緣 的完整菜單列表,共有84道餐點品項,包括花枝油麵,花枝粿仔,花枝米粉等。位於臺北市信義區,快速查詢原鄉緣的 原鄉緣 紙傘文化村- -美濃客家文化- ... 於 www.edwardlawrnce.co -

#53.客家美食-美濃客家菜-客家八音美食創意館

母親節佳賓、團體訂餐精饌菜單 1.美賜福緣拼盤 2.客家黃金鹹米糕 3.情緣粄條 4.原鄉緣特製客家鹹豬肉 5.客情檸檬魚 6.情緣美蔬(季節時蔬) 7.金鑽原鄉佛手情 於 www.meinung.tw -

#54.人氣推薦商品與線上折扣優惠| 美濃原鄉緣紙傘文化村官方旗艦店

《原鄉緣手工藝》天然密編/精編藤枕~夏季涼爽舒適健康藤枕頭✨密編、精編簍空、精編元寶-3款. $250 - $700. 已售出65. 高雄市美濃區 · 《原鄉緣農特產》永安財神陳年 ... 於 shopee.tw -

#55.高雄一之鄉

這裡點餐沒有紙本菜單, 全部都是看招牌菜單跟老闆娘點. ... 高雄美濃景點|原鄉緣紙傘文化村,紙傘扇子彩繪、手拉胚、沙畫DIY體驗. 3月高雄美濃的花旗 ... 於 0304202223.franzliszt-methode.ch -

#56.稻香緣手工蛋糕

抹茶十勝生乳捲 · 厚巧克力生乳捲 · 十勝生乳捲 · 黃金芋泥捲 · 抹茶生乳酪鮮奶捲 · 日式草莓卡士達鮮奶捲 · 比利時巧克力櫻桃捲 · 招牌黃金蛋糕. 於 www.dsy.com.tw -

#57.【遊記-高雄美濃】原鄉緣文化村

原鄉緣 文化村的地址在高雄市美濃區中興路一段147號(電話07- 681 0888),這裡有好多手工藝品喔!還有客家美食餐廳,DIY區,擂茶區,進來走走逛逛避暑 ... 於 maylin5677.pixnet.net -

#58.NOWnews今日新聞

《NOWnews今日新聞》(www.nownews.com)於2008年4月正式上線,是臺灣第一個,同時也是臺灣最大、最即時的網路原生新聞網站。由今日傳媒股份有限公司經營, ... 於 www.nownews.com -

#59.池上稻米原鄉館

池上稻米原鄉館位於台東池上鄉,陳列許多池上鄉的特色農產品,並且提供有機米食、米畫、筷子等DIY服務,多元有趣的行程建議,讓您享受一場台東池上的深度漫遊之旅. 於 wanan197.okgo.tw -

#60.【台北光復市場美食】原鄉緣。雙醬麵、冷滷味、赤肉羹|信義 ...

Oct 27. 2021 15:30. 【台北光復市場美食】原鄉緣。雙醬麵、冷滷味、赤肉羹|信義區上班族最愛的平價美食|原鄉緣菜單. 17699. 創作者介紹. 於 peko721.pixnet.net -

#61.美濃朝天五穀宮俯瞰美濃田園風光/常美冰店魔法阿嬤的新家/一 ...

Sep 02. 2017 19:00. 美濃朝天五穀宮俯瞰美濃田園風光/常美冰店魔法阿嬤的新家/一本書道院滌塵靜心/ 原鄉緣紙傘文化村以傘結緣/高雄美濃一日遊. 2591. 創作者介紹. 於 su327396.pixnet.net -

#62.美濃原鄉緣紙傘文化村 - Facebook

公休期間如有問題請洽詢服務專線0919180753 或私訊粉絲專頁造成不便之處,敬請見諒,非常感謝您的配合,原鄉緣敬祝闔家平安健康。 #防疫公告 #配戴口罩 #同島一命防疫第一 ... 於 www.facebook.com -

#63.原素食府

位於新北市板橋區的素食自助百匯餐廳,毎日提供百種以上的中西式素食珍饈和手工糕點。亦提供家庭筵會、喜慶婚禮等宴會服務。 於 www.yuanveg.com -

#64.原鄉緣小吃店/負責人:張_輝- 正和里

公司名稱:原鄉緣小吃店·代表人姓名:張_輝·公司所在地:臺北市信義區正和里光復南路419巷88號1樓·統編:10377412資本總額:200000·公司狀況:歇業·核准設立日期:2009/5/8. 於 gotw101.com -

#65.食神(電影) - 维基百科,自由的百科全书

唐牛等人為了制止史提芬周的東山再起,就僱用殺手殺害他。在鄉郊的小路上,史提芬周遭唐牛等人僱用的殺手跟踪,從後趕上的火雞雖然已經數次 ... 於 zh.wikipedia.org -

#66.高雄美濃紙傘文化村原鄉緣營業時間 - 轉角(Mable~)の吃喝玩樂

高雄美濃是台灣水蓮的最大產地,全株都是寶的經濟作物, 除了常見於客家料理外,沒想到還能做成麵包點心, 位於美濃永安老街上的麵包店~ […]… 於 mable.tw -

#67.TRAVELER luxe旅人誌 10月號/2021 第197期

列加氏漆樹錦(Operculicarya decaryi)原產於非洲馬達加斯加,受氣候影響, ... 每半年更換一個都市主題菜單中,迎接開幕之際推出的菜單城市為「慕尼黑」,從菜單中的料理 ... 於 books.google.com.tw -

#68.「美濃原鄉緣餐廳」情報資訊整理 - 食在北台灣

食在北台灣「美濃原鄉緣餐廳」相關資訊整理- 2021年1月4日— 假日中午時間走入原鄉緣紙傘文化館,人潮實在眾多,我們第一個目標不是參觀而是用餐,所以在毓承的帶領下, ... 於 lovetpe.com -

#69.原鄉緣餐廳南投縣仁愛鄉原鄉部落市集 - TRTV

原鄉 餐廳合望野溪農園農場查看更多triangle-down 此專頁讚好的專頁合望野溪農園 臺中金典酒店 ... 松園禪林-原心|陽明山無菜單料理,景觀餐廳環境清幽!宴客推薦! @ … 於 www.cateringbphylls.co -

#70.原鄉緣餐廳(美濃) - 餐廳/美食評論 - TripAdvisor

有各式各樣的典型的美濃客家菜,味道還不錯。適合團體的聚餐,也有許多的遊覽車遊客享用合菜。旁邊就是觀光商店區,可以走走逛逛。 於 www.tripadvisor.com.tw -

#71.原鄉緣(信義基隆路店) 菜單|Taipei City 推薦餐廳 ...

原鄉緣 (信義基隆路店) 在foodpanda點的到,更多Taipei City 推薦美食,線上訂立即送,下載foodpanda APP,20分鐘外送上門!瀏覽菜單和獨家優惠折扣. 於 www.foodpanda.com.tw -

#72.吃客家美食-原鄉緣紙傘文化村

蟬吃茶菜單 · (善導寺早餐)阜杭豆漿~天天排隊早餐店!觀光客來台必吃推薦! ... 高雄美濃)客家庄體驗客家文化、吃客家美食-原鄉緣紙傘文化村. 於 jetpeter.com -

#73.高雄美濃景點|原鄉緣紙傘文化村- 沙畫DIY體驗 - 緹雅瑪美食 ...

3月高雄美濃的花旗木開得正美,晚上入住蝶舞澗/豪華露營順道也來「原鄉緣紙傘文化村」體驗參觀客家紙傘文化,如果你是正好午餐到訪也可在這裡品嚐道地 ... 於 tiyama.tw -

#74.[食記] 高雄。新興區原鄉牛肉拉麵 - 跟著左豪吃不胖

今年來到了這家已在高雄市區小有名氣的牛肉麵店之一"原鄉牛肉拉麵"還好有早一點點到,不然就沒位子坐了,馬上就來品嚐它的 ... 貼在牆上的放大版菜單. 於 permio1.com -

#75.原鄉緣菜單的文章和評論 - 痞客邦

來看痞客邦超過1 則關於原鄉緣菜單的文章討論內容: PEKO 的【台北光復市場美食】原鄉緣。雙醬麵、冷滷味、赤肉羹|信義區上班族最愛的平價美. 於 www.pixnet.net -

#76.TS-BIKE3D-2 港都.森沐騎饗小關山三日 - 太平洋旅行社

「原鄉緣紙傘文化村」便是為了原鄉的傳承與文化,以油紙傘為幅奏,融合陶藝、文物、民俗、美食五大主軸,將美濃風情發揚光大。在此除可購買各式的客家產品、瑰麗紙傘, ... 於 www.pac-group.net -

#77.原鄉緣紙傘文化村 :: 新北市美食網

原鄉緣菜單 原鄉緣diy 原鄉緣DIY 原鄉緣餐廳 原鄉緣手拉胚 原鄉緣紙傘文化村餐廳 原鄉緣紙傘文化村2020 原鄉緣紙傘文化村交通 蘆洲牛肉麵 布佬廚房附近景點 山城食堂 ... 於 ntcf.iwiki.tw -

#78.原鄉牛肉麵-歷久不衰老店夯,彈Q拉麵牛肉香@ 迷你拿鐵小站 ...

拿鐵覺得原鄉的小菜有點到關於牛肉這一方面的,價位應該都會比較高一些,像是拿鐵當天內用的這一份滷牛肚,一份就要80元,整體的份量上對於拿鐵來說算是不 ... 於 yeheslite.pixnet.net -

#79.【高雄美濃 原鄉緣紙傘文化村】油紙傘工藝之美大玩紙傘DIY

客家擂茶DIY客家人特有飲食文化起源戰亂、遷徙、在外做客. 「原鄉緣紙傘文化村」可以好好體驗客家美食唷!文化村附設了客家擂茶、美濃粄 ... 於 travel366days.com -

#80.原鄉緣文化村

原鄉緣 文化村情報,美濃客家美食餐館內備有個人套餐、2500元、3000元、3500元的桌菜, 如欲詳細菜單,請致電原鄉緣文化村美食館或客服中心。 電07-6817049或6810888轉 ... 於 needmorefood.com -

#81.高雄美濃區美食美濃廟口粄條-附有停車場很方便 - 貪吃鬼熊熊

... 後順便用餐,距離原鄉緣紙傘文化村不到兩公里,可以順道安排餐後往那邊逛逛散步去。 ... 這一份是普通菜單,如果多人聚餐,可以參考它的套餐。 於 bearlovefood.com -

#82.高雄/老美濃冷門景點玩起來沒有客家民俗村在地私房特色小食

不同以往,玩看看這一條沒有美濃客家村景點的另類旅遊路線吧!當行程沒安排美濃民俗村、原鄉緣紙傘文化村、美濃客家文物館,那又該如何玩美濃呢? 於 udn.com -

#83.原鄉緣小吃店 - 公司資料庫

1.包括以連鎖方式經營,提供櫃檯式的自助或半自助的快速出餐等服務,供顧客於店內食用或外帶,具有簡單有限的菜單,產品價位大眾化,同時有標準化的生產技術。2.不包括無限 ... 於 alltwcompany.com