古蘭經阿拉伯文的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦MariemDhouib寫的 聆聽,先知穆罕默德的跫音:一部為穆斯林而寫的先知傳記【從出生、公開宣教,到前往麥地那】(典藏書盒第一、二冊不分售) 和楊渡的 澎湖灣的荷蘭船:十七世紀荷蘭人怎麼來到臺灣都 可以從中找到所需的評價。

另外網站4古蘭經的頂級英文譯本 - Also see也說明:古蘭經 (有時拼寫古蘭經)是伊斯蘭信仰的主要聖經文本,據說是上帝(阿拉)用阿拉伯語向先知穆罕默德啟示的。 因此,任何對其他語言的翻譯,至多是對文本真實含義的 ...

這兩本書分別來自八旗文化 和南方家園所出版 。

國立政治大學 中東與中亞研究碩士學位學程 趙竹成所指導 張家卉的 巴勒斯坦認同的外部符號建構與內部依附聚攏 (2021),提出古蘭經阿拉伯文關鍵因素是什麼,來自於巴勒斯坦、民族認同、巴以關係。

而第二篇論文國立成功大學 歷史學系 林長寬所指導 黃淞郁的 第一次至第三次十字軍運動時期伊斯蘭 Jihad 的論述與實踐(1096-1192) (2020),提出因為有 十字軍運動、Jihad、Zangi、Nur al-Din、Saladin的重點而找出了 古蘭經阿拉伯文的解答。

最後網站美籍女學者譯古蘭經另解「毆妻」引爭議 - 苦勞網則補充:最後她在一本十九世紀的阿拉伯文辭典,發現它也有「離開」的意思。 拉蕾確信,《古蘭經》三章卅四節的真正意思是:丈夫可以與妻子離婚。

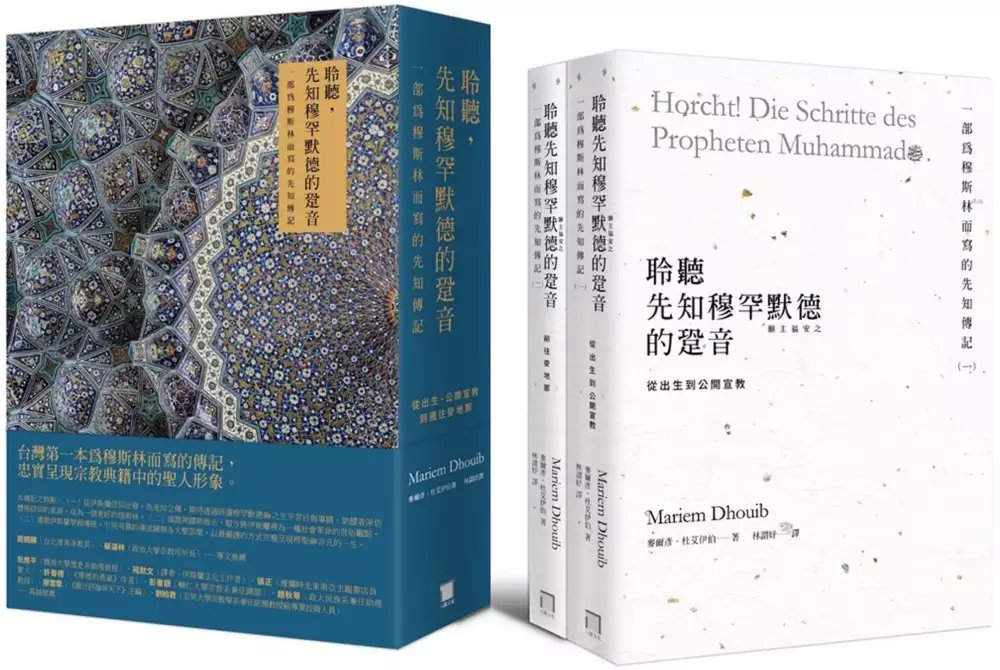

聆聽,先知穆罕默德的跫音:一部為穆斯林而寫的先知傳記【從出生、公開宣教,到前往麥地那】(典藏書盒第一、二冊不分售)

為了解決古蘭經阿拉伯文 的問題,作者MariemDhouib 這樣論述:

台灣第一本為穆斯林而寫的傳記, 忠實呈現宗教典籍中的聖人典範。 從「歷史上的穆罕默德」到「信仰中的先知穆聖」 過去多年,基於台灣社會對伊斯蘭文化與中東政治歷史的好奇,台灣出版市場上已經出現大量介紹伊斯蘭信仰的書籍,其中又以西方宗教研究大師凱倫.阿姆斯壯等學者的著作最具代表性。然而,雖然這些書籍能夠從一個中立、客觀的角度,協助「非信徒」理解體會伊斯蘭先知穆罕默德的歷史與意義,美中不足的是,這類書籍的作者大多數不是穆斯林,或者,他們寫作時也不預設其讀者是穆斯林。 這類書雖然非常有意義,但沒有辦法讓讀者從伊斯蘭宗教傳統的脈絡去理解:【作為一個信徒,先知穆罕默德傳達了什麼樣的啟示

?他的生平樹立了什麼樣的典範?】 《聆聽,先知穆罕默德的跫音》恰恰可以填補台灣知識界的這塊留白,一方面提供伊斯蘭信仰者進一步研習聖人典範的寶貴參考,一方面滿足教外人士對伊斯蘭宗教世界的好奇。 本書由突尼西亞裔奧地利學者麥爾彥.杜艾伊伯(Mariem Dhouib)與其擔任翻譯的台灣學生林謂妤合作,費時十年完成,內容翔實豐富,涵蓋穆聖的一生。本套書涵蓋全書之第一冊與第二冊,紀錄穆聖從出生、接受啟示、公開宣教,直至遷徙至麥地那的歷史。抵達麥地那乃至於重返麥加等最後的歷史,將留待第三冊之後闡述。 杜艾伊伯女士是學有專精的伊斯蘭學者,潛心於伊斯蘭信仰的研究與教學多年。在本書中,她根據

伊斯蘭傳統中非常豐富、嚴謹的聖訓與傳述鏈出發,蒐羅關於先知生平與講學的各種紀錄,眾採各家學說,加以分析比較,做出做合理的推論解釋。在長達十多年的時間裡,本書譯者林謂妤一直跟著她學習,並發願將由德文、阿拉伯文撰寫的書稿翻譯成中文,滿足廣大中文世界穆斯林對一部完整、深度的先知傳記的需求。 「他是活著並在大地上行走的《古蘭經》。」──聖妻阿依莎 ★我為你們帶來真主的經典,你們不須對我表示敬意。我是一個傳遞美好訊息的人,一個警告者。 ★我的主啊!我願一日飽腹、一日饑餓,好讓我饑餓時請求你、求助於你、紀念你、接近你。在我飽腹時我感謝你、讚美你!。 ★讚頌我的主超絕萬物!我只是一個曾奉

使命的凡人。 ──先知穆罕默德 《古蘭經》是真主的話語,而穆聖是範例,他以完美的方式去實踐《古蘭經》,好讓人們理解並效仿。透過學習穆聖這個美好的榜樣,我們將能獲得真主賜給我們的幸福。 真主在經文中告訴我們,使者是他親自為信士們和全人類所選定的榜樣,並要求我們去追隨他。而追隨穆聖是證明僕人對真主的愛的一把鑰匙,同時也是一把證明真主愛他的僕人的鑰匙,一把寬恕的鑰匙。了解與認識這位作為我們模範的先知是非常重要而且必要的,唯有透過了解與認識才能進而效仿,才能去愛這樣一位造物主與眾世人所摯愛的他。 從其意義上來說,研究穆聖傳就是一項功修。為了獲得穆聖這個寶貴的典範,真主透過他愛與寬

恕他的僕人們,而他的僕人們也透過他向真主證明對他的愛,這是一份多麼慷慨、巨大的神聖禮物,所以學習穆聖傳是非常重要的。 為能使讀者們更了解真主所賜與全人類的這項珍貴的禮物、更深層地認識穆聖,進而更加敬重他、更愛他、更接近他,我們努力撰寫、翻譯並完成這本書,期望能盡一己微薄之力幫助更多人認識穆聖的生平,更進一步地了解穆聖傳。祈求崇高的真主接受我們的善舉,並使我們的期望與目標得以實現。 阿憫。 本書特色 ★從伊斯蘭信仰出發,為先知立傳。期待透過研讀穆罕默德之生平言行與事蹟,助信仰者體悟《古蘭經》的真諦,成為一個更好的穆斯林。 ★強調神蹟與啟示,駁斥西方研究者將穆聖視為一個社會

改革者、伊斯蘭是一種政治與經濟革命的世俗觀點。 ★費時十年,考據翔實,遵循伊斯蘭學術傳統,引用可靠的傳述鏈與各大聖訓集,以最嚴謹的方式完整呈現穆聖非凡的一生。 ★精美盒裝,利用繁複瑰麗中體現真主造物之理性之美的伊斯蘭藝術,增添本書的收藏價值。 名人推薦 推薦序 趙錫麟(台北清真寺教長、交通大學通識中心兼任助理教授) 蔡源林(政治大學宗教所所長) 推薦人 包修平(暨南大學歷史系助理教授) 苑默文(譯者、伊斯蘭文化工作者) 張正(燦爛時光東南亞主題書店負責人) 許善德(《庫德的勇氣》作者) 彭書穎(輔仁大學宗教系兼任講師) 趙秋蒂(政大民族系兼

任助理教授) 廖雲章(《獨立評論@天下》主編) 劉柏君(玄奘大學宗教學系兼任助理教授級專業技術人員)

古蘭經阿拉伯文進入發燒排行的影片

#記得打開CC字幕 #藍色女孩

✔︎ 成為志祺七七會員:http://bit.ly/join_shasha77

✔︎ 訂閱志祺七七頻道: http://bit.ly/shasha77_subscribe

✔︎ 追蹤志祺 の IG :https://www.instagram.com/shasha77.daily

✔︎ 志祺七七 の 粉專 :http://bit.ly/shasha77_fb

各節重點:

01:21 為什麼伊朗不讓女性進入球場?

02:58 什麼是道德警察?

03:46 那些伊朗男性的責任義務

04:49 這些宗教規範的約束力,到底怎麼形成的?

06:41 我們的觀點

07:47 提問

08:04 掰比~別忘了訂閱!

【 製作團隊 】

|企劃:+🐟

|腳本:+🐟

|編輯:土龍

|剪輯後製:Pookie

|剪輯助理:絲繡 & 范范

|演出:志祺

——

【 本集參考資料 】

→ 打破40年禁令!伊朗女性終能入球場觀賽,在一名「藍色女孩」自焚之後:http://bit.ly/31jp2xS

→ 伊朗女星一吻掀風波,黑袍底下覺醒的女權逃離不了宗教束縛:http://bit.ly/2OWOab4

→ 「藍女孩」死諫抗議終於推翻足球禁令!體育場門票為何讓伊朗女性等了40年:http://bit.ly/32n3phb

→ 一個伊朗人的憂慮:「台灣人這麼好,卻不能上天堂,怎麼辦?」:http://bit.ly/2VOSaf3

→ 穆塔韋|維基百科:http://bit.ly/2MlTymd

→ 推政教合一 9%國家採宗教警察制:http://bit.ly/33z00Ms

→ 我們的婚姻到期了,再續一年嗎?|© 端傳媒 Initium Media:http://bit.ly/2Mml1nV

→ 伊斯蘭教法:傳統與現代化

→ 第三章 社會規範體系對穆斯林婦女的制約:http://bit.ly/32n3AJJ

→ 走進當代伊朗:深入理解一個神權共和國家的衝突與複雜:http://bit.ly/2VSCw2j

→ 伊斯蘭的未來何去何從?──《伊斯蘭新史》:http://bit.ly/32qyQqY

→ 古蘭經的創世假設:男人和女人平起平坐:http://bit.ly/2BjeYKD

→ 西化與傳統、束縛與極端,阿拉伯文化背後的矛盾與美好──政大阿語系教授鄭慧慈《阿拉伯奇想千年》:http://bit.ly/2OVw2OW

→ 在伊朗,當男權社會撞上女權問題:http://bit.ly/2VMZkkd

\每週7天,每天7點,每次7分鐘,和我們一起了解更多有趣的生活議題吧!/

🥁七七仔們如果想寄東西關懷七七團隊與志祺,傳送門如下:

106台北市大安區羅斯福路二段111號8樓

如有業務需求,請洽:[email protected]

巴勒斯坦認同的外部符號建構與內部依附聚攏

為了解決古蘭經阿拉伯文 的問題,作者張家卉 這樣論述:

與以色列共享一片土地的巴勒斯坦,在二戰結束後就一直是國際社會無法解決的民族問題,國際政治情勢及區域政治現實,導致巴勒斯坦人民遲遲無法擁有一個真正的民族國家。在外部世界頻繁介入調解、以及巴勒斯坦內部積極爭取民族解放的進程中,民族認同的產生與凝聚成了重要命題,認同能夠彰顯及延續巴勒斯坦民族精神,亦能指引巴勒斯坦人民在未知的道路中前行。本文將巴勒斯坦認同透過外塑及內發雙向架構的途徑,並透過認同理論加以研究,分析民族認同如何在歷史及政治的進程中運作。外塑性認同為從國際社會由外而內,所建構偏向政治性的巴勒斯坦認同符號,而內發性認同則是從巴勒斯坦內部社會由內而外,所外顯及延續偏向情感性的巴勒斯坦認同表徵

。釐清巴勒斯坦認同的內外圖像後,再在認同理論的框架下,分析外部呈現的巴勒斯坦認同與巴勒斯坦內部外顯的認同之交互作用。最後本文研究發現,巴勒斯坦認同在傳統含義上包含了伊斯蘭信仰認同、阿拉伯文化認同,及有別於以上兩種集合的對錫安主義的抵抗。而在政治劇變及歷史的洪流中,起初巴勒斯坦內部還尚未凝聚民族認同感,國際社會及區域角力利用國際組織的運作及大國政治的介入,率先給予了一個尚待解決的巴勒斯坦族群問題之框架。從今往後在這樣的架構裡,巴勒斯坦民族亦步亦趨地凝聚了本質上、歷史上與政治上的民族認同,並透過各種渠道將這樣的認同延續下去,成為民族運動的力量;而外部世界也不斷地在巴勒斯坦議題上強化政治性的認同符號

,如此內外交互作用及影響,勾勒了巴勒斯坦民族認同的完整圖像。

澎湖灣的荷蘭船:十七世紀荷蘭人怎麼來到臺灣

為了解決古蘭經阿拉伯文 的問題,作者楊渡 這樣論述:

1604年秋天,三艘荷蘭克拉克大帆船來到澎湖灣,和明朝對戰、在東亞劫掠,從此改變了澎湖與台灣的命運。 大航海時代開啟,歐洲人相繼東來,交織成無比複雜,精彩萬分的悲喜劇。 海盜與海商勾心鬥角,日本豐臣秀吉想征服世界而征戰朝鮮,明朝大將帶領水師對戰荷蘭紅毛船,歐洲崛起大國將內部戰爭延伸至海外殖民地。 每一個人、每一件事、每一場戰爭、每一次交易的背後,都有著曲折豐富、精彩無比的故事,在此時此刻,交會於澎湖。 故事,必須先從澎湖說起。 本書特色 ◆繼《有溫度的台灣史》、《1624,顏思齊與大航海時代》,再一次透過島嶼視角出,發書寫台灣起始之作 ◆以

東亞為主體,重新看待大航海時代 ◆李其霖|淡江大學歷史學系教授、陳國棟|中研院史語所研究員、江柏煒|國立臺灣師範大學東亞學系教授兼國際與社會科學學院院長、徐泓|東吳大學歷史系教授及暨南國際大學退休榮譽教授) 聯合推薦

第一次至第三次十字軍運動時期伊斯蘭 Jihad 的論述與實踐(1096-1192)

為了解決古蘭經阿拉伯文 的問題,作者黃淞郁 這樣論述:

十字軍運動為中世紀歐洲基督徒與大敘利亞地區穆斯林間最為著名的戰事之一,其最初的目的是為了爭奪聖地耶路撒冷的統治權。教宗Urban II於1096年號召歐洲各地的信徒參與這場奪回聖地的聖戰,最終耶路撒冷於1099由十字軍奪回,並在此建立四個十字軍政權。第一次十字軍運動的成功不只對歐洲基督徒有著重大的意義,對於穆斯林宗教學者(Ulamā’)來說,法蘭克人(Franks)的入侵與建立政權代表兩件事:即伊斯蘭中土世界的分裂混亂與使得穆斯林的宗教熱情已不如法蘭克人。對此,宗教學者鼓吹全體穆斯林當加入Jihad的行列,將法蘭克人驅逐出大敘利亞地區。1144年,突厥裔將領Zangi奪回Edessa。114

8至1174年,Zangi的次子Nur al-Din統領大敘利亞的穆斯林勢力,並同時將部分軍事力量部屬於開羅,成為十字軍政權最強大的對手。Nur al-Din死後,其部下Saladin於開羅崛起,推翻Fatimid朝並逐步接收Nur al-Din的領地,Saladin與十字軍對戰的最大成就便是奪回耶路撒冷。上述三位領袖都以Jihad為號召對抗十字軍,對此他們也獲得了不少穆斯林的支持;然而三位領袖大多時候進攻的對象並非十字軍,而是不願降伏的穆斯林地方勢力。對此,不少現代研究認為這些穆斯林領袖是以Jihad之名行領土擴張之實,也因此對於這三位是否可稱之為聖戰士(al-Mujahid)感到質疑。本論

文試圖以論述何謂Jihad,以此探討十字軍時期的Jihad論述與實踐,以三位初期的十字軍領袖為例,藉此凸顯出宗教學者所期望的Jihad與實際執行者行為之間的差異。

古蘭經阿拉伯文的網路口碑排行榜

-

#1.伊斯蘭古蘭聖經(al-Qur'an)之基本教義

換言之,阿拉伯文的古蘭經乃諸多不同 ... 伊斯蘭為一天啟(Wahy) 宗教,因此穆斯林咸認古蘭經乃天啟的俱體呈現。 ... 天啟為Kitab (Book,被記錄下來的「神語」)。 於 buddhism.lib.ntu.edu.tw -

#2.認識伊斯蘭教 - 台灣清真產業品質保證推廣協會

阿拉伯文 稱呼真主為“阿拉”,意思是獨一無二,永恆不滅的主宰。 2. 古蘭經是真主差遣天使降示給穆聖(求主賜他平安)也是給全人類的最後一本天啟經典,前後歷經23年。 於 www.thida.org -

#3.4古蘭經的頂級英文譯本 - Also see

古蘭經 (有時拼寫古蘭經)是伊斯蘭信仰的主要聖經文本,據說是上帝(阿拉)用阿拉伯語向先知穆罕默德啟示的。 因此,任何對其他語言的翻譯,至多是對文本真實含義的 ... 於 zhtw.eferrit.com -

#4.美籍女學者譯古蘭經另解「毆妻」引爭議 - 苦勞網

最後她在一本十九世紀的阿拉伯文辭典,發現它也有「離開」的意思。 拉蕾確信,《古蘭經》三章卅四節的真正意思是:丈夫可以與妻子離婚。 於 www.coolloud.org.tw -

#5.古蘭經- 人氣推薦- 2022年6月 - 露天拍賣

海外 聖古蘭經精裝阿拉伯文17 * 24cm(6.69 * 9.44吋)osmani腳本mushaf ... 海外 大型古蘭經阿拉伯語/伊斯蘭教真的編碼古蘭經- 達爾·帕爾達爾mushaf. 約 1,193. 於 www.ruten.com.tw -

#6.古蘭經從古至今都只有一個版本,是阿拉伯文抄寫保留,不許 ...

2013年8月12日 — 古蘭經從古至今都只有一個版本,是阿拉伯文抄寫保留,不許任何人更動。各國儘管翻譯古蘭經,但全世界的穆斯林都知道,他們所讀的,由自己國家語言所寫 ... 於 www.ysljdj.com -

#7.伊斯蘭教(回教;Islam)--01 @ 印度(India) - 隨意窩

「伊斯蘭教(阿拉伯語:الإسلام、al-'islām;阿拉伯語發音: /ʔislæːm/ ... (古蘭經第6章第125節)」一些經文將伊斯蘭及宗教連在一起:「今天,我已為 ... 於 m.xuite.net -

#8.古蘭經研究與早期伊斯蘭歷史之連結

國立政治大學阿拉伯語文學系助理教授. 古蘭經研究與早期伊斯蘭歷史之連結. 蘇怡文*. 第一本古蘭經的拉丁文翻譯本出現於西元1143 年,是由基督教學者Robert. 於 www.most.gov.tw -

#9.伊斯蘭教和古蘭經

古蘭經 不是人的作品,「這是一部節文精確而且詳明的經典。 ... 《古蘭經》雖然是用阿拉伯語降示,但是它的語言卻大大超過了阿拉伯普通人的語言水平,並將阿拉伯語提升 ... 於 www.islam.org.hk -

#10.非阿拉伯人怎样念礼拜中的记主词? - 伊斯兰教义问答网

怎样诵读《古兰经》中的章节? 答案. :. 一切赞颂,全归真主。 大众教法学 ... 於 islamqa.info -

#11.伊斯蘭阿語學校遭關十萬《古蘭經》被焚中共狠打回族穆斯林

據當地一名回族穆斯林透露,2019年春天,當地警察曾突襲中沙海阿拉伯語學校,稱有「新疆暴亂恐怖分子」潛入該校,欲強行抓捕所有新疆籍學生,因學校負責人 ... 於 zh.bitterwinter.org -

#12.最好的古蘭經2020年- 學習,閱讀和聽古蘭經 - Google Play

古蘭經 閱讀和聽古蘭經tarjuma和古蘭經tilawat是穆斯林的基本必需品。古蘭經閱讀阿拉伯文和古蘭經逐一閱讀,對穆斯林有獎勵。古蘭經朗誦蘇拉赫 ... 於 play.google.com -

#13.古蘭經--漢文、阿拉伯文、小兒錦對照 - 中文百科知識

古蘭經 --漢文、阿拉伯文、小兒錦對照. 中國穆斯林手抄本《古蘭經》在伊斯蘭世界比較著名,現存最早的手抄本是一三一八年的本子。 ”呈現在讀者面前的《古蘭經》經堂語 ... 於 www.easyatm.com.tw -

#14.誤解伊斯蘭の阿拉伯語 - Wix.com

阿拉伯人懂阿拉伯語,在信仰上必佔優勢? 你知道嗎?阿拉伯人只佔全球穆斯林約二十個百分比,但在世界各個角落合共超過一千萬名熟記整本《古蘭經》的 ... 於 dawahislamhk.wixsite.com -

#15.【阿拉伯語】何處尋古蘭經 - This is a book

阿拉伯語 是一個跟宗教緊密聯繫的語言,現代阿拉伯語的源頭即是從古蘭經而來,我想因為最近新聞很多,所以有不少人對伊斯蘭文化和阿拉伯語產生興趣,身邊的朋友蠻多人在 ... 於 www.thisisabook.net -

#16.伊斯蘭(阿拉伯)書法- 宗教藝術

阿拉伯語是用28個子音拼讀,早期手寫資料沒有標上母音系統,在閱讀時,母音讀錯時可能會成為另一個字,造成經文上下文理解的錯誤。這是為何當我們翻閱阿拉伯文的《古蘭經》 ... 於 religion.moi.gov.tw -

#17.《古兰经》名称考释

摘要:《古兰经》是伊斯兰教最主要的经典,也是阿拉伯文学的巨著,在阿拉伯—伊斯兰文化史上产生了深远的 ... 经典,是为有知识的民众而降示的阿拉伯文的《古兰. 於 mideast.shisu.edu.cn -

#18.古兰经阿拉伯文和马来语翻译穆斯林的念珠和日期被白色隔离

照片关于古兰经阿拉伯文和马来语翻译穆斯林的念珠和日期被白色隔离. 图片包括有回教, 背包, 饮食- 186513360. 於 cn.dreamstime.com -

#19.《古兰经》简介(2/2):无与媲美的风格与语言(全文) - 文章

例如要掌握注释学、诵读学、阿拉伯语词源学以及《古兰经》的修辞风格、每段经文下降的历史背景、经文的革除与被革除、《古兰经》语法、特殊的概念、宗教法律、阿拉伯语言学 ... 於 www.islamreligion.com -

#20.MYOOPS 講堂| Lesley Hazleton 談閱讀《古蘭經》

某天,Lesley Hazleton 坐下細細品味《古蘭經》,非身為穆斯林且自認只是遊歷這本 ... 我瞭解到我需要合宜地閱讀《古蘭經》,盡我所能地合宜閱讀,我的阿拉伯語能力已 ... 於 www.myoops.org -

#21.古兰经- 维基百科,自由的百科全书

《古蘭經》(阿拉伯语:اَلْقُرآن,al-qurʾān,字面上解作「誦讀」)是伊斯蘭教中最重要的經典。伊斯蘭教信徒(穆斯林)相信《古蘭經》是真主阿拉的啟示,它被穆斯林 ... 於 zh.wikipedia.org -

#22.英發現最古老古蘭經距今逾1300年前

古蘭經 是伊斯蘭的最高經典,英國伯明罕大學、有一份存放了將近百年的 ... 這份手稿以阿拉伯語早期的書寫體「赫加體」寫成,顯示手稿最早應該來自於 ... 於 news.pts.org.tw -

#23.清真溪流 古蘭經的新知音 - 台灣光華雜誌

最早將古蘭經譯成中文的回教人士王靜齋,為了確實瞭解經典,不但自幼學習阿拉伯文,還曾拒學中文,以求保持阿語解經的純淨不受干擾。後來是到他成為教長後發現中國一般 ... 於 www.taiwanpanorama.com -

#24.阿拉伯文书法《古兰经》 Surah 6 牛ayah 57, 意思是只有真主 ...

摄图新视界提供阿拉伯文书法《古兰经》 Surah 6 牛ayah 57, 意思是只有真主的决定图片下载,另有图,设计,装饰,艺术,金,饰品,传统,神,宗教,书法,圣洁,波斯人,指南,阿拉伯 ... 於 xsj.699pic.com -

#25.靈感的泉源,情感的依歸 阿拉伯文學裡的伊斯蘭

穆斯林無論其母語為何,皆須使用阿拉伯語誦讀《古蘭經》,因為《古蘭經》經文說:「這些是明確的天經經節,我確已降下阿拉伯文的《古蘭經》,希望你們 ... 於 storystudio.tw -

#26.《古蘭經》的簡介和主要內容 - 我们开始对话吧! -

《古蘭經》是真主在先知穆罕默德*二十三年(公元610——632年)的傳教過程中適時地、零星地用阿拉伯文降示的一部綜合性法典。 《古蘭經》共有114章, ... 於 silkroaddialogue.com -

#27.古兰经_知网百科

古兰经 -伊斯兰教的根本经典。“古兰”系阿拉伯文Qur'an的音译,意为“诵读”。旧译“古尔阿尼”,一译《可兰经》。有55种(一说90余种)名称, ... 於 xuewen.cnki.net -

#28.《古蘭經》在中國大事年表 - 伊斯蘭之光

[說明]A. 這是按照時間順序整理的年表, B. 內容包括: 1. 《古蘭經》在中國傳播的歷史溯源和概況; 2. 《古蘭經》在中國的阿拉伯文手抄本、木刻本、輯錄本, ... 於 wap.cmcfa.com -

#29.穆斯林伊斯蘭教古蘭經阿拉伯語和漢語朗讀版4+ - App Store

《古兰经》是伊斯兰教唯一的根本经典。它是穆罕默德在23年的传教过程中陆续宣布的“安拉启示”的汇集。“古兰”一词系阿拉伯语Quran的音译,意 ... 於 apps.apple.com -

#30.國立政治大學歷史學系- 包修平老師訪問紀錄(續) 上 ... - Facebook

穆斯林禮拜都是念誦阿拉伯語。至於不會阿拉伯語,例如我祖母以前是用中文拼音方式誦讀古蘭經。古蘭經的阿拉伯文是現在官方阿拉伯文的基礎。雖然阿拉伯各個 ... 於 www.facebook.com -

#31.Qur'an Chinese Translation Surah - 古蘭經漢譯查詢

哈,米目[阿拉伯語二個字母的音譯,唯安拉最知道其意]。 43 : 2, 以明白的經典盟誓,, 指著表明 ... 於 www.norislam.com -

#32.「教外觀點」系列:我讀古蘭經的經驗 - 方格子

本該以阿拉伯文誦讀、理解古蘭經,不過為了一窺伊斯蘭教及古蘭經的真面目,某年某日早上,我鼓起勇氣走向成大圖書館四樓「每月一書」的櫃子,內心掙扎 ... 於 vocus.cc -

#33.先知的啟示:古蘭經中最經典的故事 - momo購物網

憑藉這部真主的經文,先知默罕默德把一盤散沙似的阿拉伯人塑造為一個堅韌的民族,並在短短百年之中解放了亞、非、歐三大洲上被羅馬帝國和波斯帝國奴役的幾 ... 於 www.momoshop.com.tw -

#34.“极尽文字之美的艺术”——阿拉伯文书法家本田孝一| Nippon.com

阿拉伯文 书法原是为优美地书写《古兰经》而发展起来的。这种世界上独一无二的书法艺术曾经受到毕加索的钟爱,如今有一位日本人也在挑战这一书法艺术。 於 www.nippon.com -

#35.這是蝌蚪文還是毛毛蟲 ? 簡易阿拉伯語教學(其實很難 )

... 阿拉伯語(以下簡寫"阿語")作為伊斯蘭教的宗教語言,所有的穆斯林都會朗讀,但不是阿語系國家(22國)的穆斯林,阿語能力僅限於朗讀古蘭經(而且需要發音符號), ... 於 irs.zuvio.com.tw -

#36.古蘭經經文

詳細全面的蘇非派經注在18世紀湧現,例如伊斯梅爾哈基伯斯維的著作《古蘭經辭義精華》,這部長篇經注以阿拉伯文寫成,結合了前人(包括著名的伊本阿拉 ... 於 rudolf-steckborn.ch -

#37.輔神禮儀研究中心:禮儀典章與書籍

17、伊斯蘭教的根本經典古蘭經:古蘭經是穆罕默德宣布的「安拉啟示」的匯集。「古蘭」一辭是阿拉伯語Qur'an 或Quran 的音譯,意為宣讀、誦讀或讀物,共30卷,114 ... 於 theology.catholic.org.tw -

#38.古蘭經| 首頁 - 伊斯蘭、基督教、真理

基督教與伊斯蘭的一些中文用語對照 · 阿拉伯語– 英語– 普通話詞典 · 各種伊斯蘭和基督教的護教辯道問題 ... 基督教與伊斯蘭分別 · 對伊斯蘭、古蘭經、或穆罕默德的批評 ... 於 www.ysljdj.org -

#39.ihvan online,天鵝絨覆蓋古蘭經Al-kareem 阿拉伯文,Rihal 尺寸 ...

Amazon.com: ihvan online,天鵝絨覆蓋古蘭經Al-kareem 阿拉伯文,Rihal 尺寸,黑色: Everything Else. 於 www.amazon.com -

#40.古蘭經中文的價格推薦- 2022年7月| 比價比個夠BigGo

快搜尋「古蘭經中文」找出哪裡買、現貨推薦與歷史價格一站比價,最低價格都在BigGo! ... 道教書籍古蘭經注精裝版共1534頁伊斯蘭教經書注釋解讀翻譯完整阿拉伯教規條例 ... 於 biggo.com.tw -

#41.不懂阿語,怎麼才能讀懂古蘭經?這本古蘭經譯註請不要錯過

原北京大學阿拉伯語副教授,曾任《月華》主編。馬金鵬一生勤勉,譯著涉及語法、宗教、文學等各個領域。翻譯出版專著《 伊本·白圖泰遊記》、《古蘭經 ... 於 kknews.cc -

#42.從《古蘭經》來看,上帝、阿拉、耶和華完全就是同一位

事實上,阿拉並不是《古蘭經》裡面神的名字,而是直譯阿拉伯文الله (Allah) 。「Allah」翻成英文,就是「The God」的意思。 於 www.thenewslens.com -

#43.阿拉伯语原版古兰经阿拉伯文古兰经电子版 - 英语学习

伊斯兰教古兰经原版有几本? 三十本古兰经; 有谁会阿拉伯语言,懂《古兰经》的帮忙翻译一下,拜托了。 阿拉伯语原版古兰经阿拉伯文古兰经电子版 ... 於 www.s1oo.com -

#44.「什麼是伊斯蘭,穆斯林信奉什麼? - GotQuestions.org

這些造訪延續了23年直道穆哈默德死去;據說期間天使向穆罕默德展示了神(阿拉伯文和穆斯林稱為「真主」/阿拉)的話。這些記錄下的啟示構成了古蘭經,伊斯蘭的聖書。 於 www.gotquestions.org -

#45.《古蘭經》

《古蘭經》(意即背誦)是以了當時麥加城(Mecca)的古萊氏(Quraish)部落的阿拉伯方言寫的。由於《古蘭經》傳遍整個伊斯蘭帝國, 這種方言也成了伊斯蘭國的正式阿拉伯語 ... 於 www.chineseapologetics.net -

#46.是否可以用汉语礼拜- 中文 - IslamHouse.com

因为阿拉伯文的《古兰经》文字本身就是'穆尔吉则'(无法比拟的奇迹),而其它文字无法达到这一点。所以在礼拜中只能读原本,而不能以其它任何语言的译本来 ... 於 islamhouse.com -

#47.清真寺即是家異地生活的心靈歸屬

以阿拉伯文譜寫的《古蘭經》是穆斯林遵循的聖典,指導了穆斯林從飲食、婚姻、行善,到做生意等各種面向的行為準則。台灣穆斯林輔導協會理事長黃金來 ... 於 nspp.mofa.gov.tw -

#48.第五章古蘭經中人的「生與死」 第一節古蘭經中「生」之意義

然承繼了阿拉伯文的基本用法,因為在《古蘭經》看來,人的身體死亡而離開今世. 生活後,就再也不能回到那裡,返回今世生活的「巴爾撒克」之大門已被關上,人. 於 nccur.lib.nccu.edu.tw -

#49.《古蘭經》譯本概述 - 伊斯蘭之光

“古蘭”是阿拉伯文“kw'an”或“Qur'an”的音譯,意為“誦讀”,一譯《可蘭經》。 ... 伊斯蘭教認為《古蘭經》是真主安拉通過天使哲布勒伊來降給先知穆罕默德 ... 於 www.hkislam.com -

#50.第一部分:阿拉伯文聖經的歷史發展 - Biblical Missiology -

所有穆斯林不論操何種語言,都必須用阿拉伯語背誦古蘭經。古蘭經所記載眾多故事和其他資料,不少亦載於猶太人和基督徒的經書-希伯來文與希臘語的經典。至 ... 於 biblicalmissiology.org -

#51.古蘭經或Qora'an

可蘭經,或古蘭經(阿拉伯語為“獨奏” ) ,是聖經的伊斯蘭教。 Muslims acknowledge it as ... 原來寫下來(阿拉伯文)公元645左右,大約10-15年後,穆罕默德的死刑。 於 mb-soft.com -

#52.真主的語言︰《古蘭經》簡介 - 博客來

《古蘭經》既是宗教經典,又是第一部散文形式的阿拉伯文獻。《古蘭經》的語言,是以麥加古來什部落方言為基礎的古典阿拉伯語。其文體新奇美妙而又獨具特色,語言凝煉, ... 於 www.books.com.tw -

#53.古蘭經能不能被翻譯?淺談古蘭經的歷史與翻譯問題

阿拉伯語 理所當然是穆斯林真正理解神啟的唯一媒介語,也是唯一的儀式用語(liturgical language)。在日常的禮拜儀式中,念的仍是阿拉伯語的古蘭經。 另外 ... 於 wanan-planet.com -

#54.古蘭經哪種語言

答問151 古蘭經從古至今都只有一個版本,是阿拉伯文抄寫保留,不許任何人更動。各國儘管翻譯古蘭經,但全世界的穆斯林都知道,他們所讀的,由自己國家語言所寫的古蘭經 ... 於 www.howyey.co -

#55.古蘭經書-新人首單立減十元-2022年6月|淘寶海外

古蘭經 注古蘭經精裝2冊共1864頁伊斯蘭教經書注釋解讀翻譯完整阿拉伯教規條例 ... 古蘭經(精) 馬堅古蘭經正版古蘭經古蘭經文古蘭經書籍伊斯蘭教史伊斯蘭書籍宗教書籍. 於 world.taobao.com -

#56.關於伊斯蘭 - 台北清真寺

古蘭經 為伊斯蘭教中最重要的經典. 伊斯蘭教信徒(穆斯林)相信《古蘭經》是真主安拉的啟示,它被廣泛認為是最優秀的阿拉伯語經典及文學作品,《古蘭經》的篇章被稱為「蘇 ... 於 www.taipeimosque.org.tw -

#57.古蘭經與聖經對世人的影響 - 在歐亞交匯的呢喃

《聖經》的信徒二十億﹐信仰《古蘭經》的穆斯林有十四億﹐佔世界人口一多半。 ... 全世界所有清真寺﹐都必須用阿拉伯文舉行祈禱﹐從進門時的問候﹑喚 ... 於 kubra.pixnet.net -

#58.阿拉伯語

但各個方言區的人能採用《古蘭經》使用的古典阿拉伯語(書面語或標準語)作為標準,進而溝通。 使用較多的方言有埃及方言、敘利亞方言及伊拉克方言。由於埃及的文化產業 ... 於 www.wikiwand.com -

#59.古蘭經- 阿拉伯語 - 華人百科

《古蘭經》(或譯《可蘭經》,阿拉伯語:أَلْقُرآن,意思是"誦讀",英語:Quran;Koran),是伊斯蘭教的經典,共有30卷114章6236節,古蘭經每一章以一個阿拉伯語詞作為名稱 ... 於 www.itsfun.com.tw -

#60.阿拉伯文- 優惠推薦- 2022年7月| 蝦皮購物台灣

買阿拉伯文立即上蝦皮台灣商品專區享超低折扣優惠與運費補助,搭配賣家評價 ... 【牛牛柑仔店】伊斯蘭教鑰匙圈古蘭經鑰匙扣阿拉伯文鑰匙工藝品Muslim Keychain Islamic. 於 shopee.tw -

#61.古蘭經- 維基語錄,自由的名人名言錄 - Wikiquote

《古蘭經》,或稱《可蘭經》(阿拉伯語:اَلْقُرآن;英語:Quran;Koran),是伊斯蘭教的最高經典。 古蘭經. Wikipedia-logo.png · 維基百科中的相關條目:. 古蘭經. 於 zh.m.wikiquote.org -

#62.阿拉伯語古蘭經|法語|電話。 Download | OuefCafe.info

法文古蘭經. 歡迎來到Le-Coran.com! 我們有幸致力於將古蘭經法文版放到網上,並有機會閱讀它, 收聽或下載PDF 或MP3 版本的顯示語言、阿拉伯語、英語和語音(由朗誦者 ... 於 ouefcafe.info -

#63.古蘭經- 翰林雲端學院

《古蘭經》 (koran)係穆罕默德過世後,信徒整理他生前所說的語錄,是真主阿拉透過天使傳達給穆罕默德的啟示。 穆斯林認為唯有阿拉伯文的《古蘭經》才能真正傳達真主 ... 於 www.ehanlin.com.tw -

#64.伊斯兰教指南:古兰经的内容? - Islam Guide

同时,它提供指引及详细教诲来求取公平的社会、正确的人类行为,以及平衡的经济系统。 请注意,古兰经仅以阿拉伯文降示给穆罕默德 。 因此,以英文或其它任何语言所翻译的 ... 於 www.islam-guide.com -

#65.輾轉遷徙沙國麥地那逾甲子僑民子女盼返台學中文 - 中央社

他們的子女都能操流利阿拉伯文並融入當地社會及宗教,但仍盼有機會回台灣 ... 有超過10名子女畢業於伊斯蘭大學,超過20位以上的子女背誦正本古蘭經。 於 www.cna.com.tw -

#66.宗博季刊第97期

專題報導古蘭經典藏之美27 館藏文物選粹文/展示蒐藏組「古蘭」一詞源於阿拉伯語Qur'an 的音譯,為「朗誦」或「讀本」之意。《古蘭經》為真主安拉啟示的集結,共三十 ... 於 www.mwr.org.tw -

#67.《古兰经》在中国的翻译与传播

明末清初,有些精通阿拉伯文和汉文修养很高的穆斯林学者如王岱舆、刘智、马注等,都有极其丰富的译著,但他们也不敢把翻译《古兰经》的计划列入议程。 於 alhassanain.org -

#68.漫談| 《古蘭經》對阿拉伯語的影響 - 壹讀

⾸先《古蘭經》是⽤阿拉伯語寫成的第⼀部散⽂巨著,是⾄今流傳最⼴、解釋和評註得最多的⼀部阿拉伯語著作。七世紀初伊斯蘭教產⽣以前,已存在阿拉伯詩⼈們 ... 於 read01.com -

#69.穆斯林都要學習阿拉伯語嗎? - GetIt01

據說古蘭經中明確寫明了不支持翻譯古蘭經,那作為穆斯林必須誦讀古蘭經豈不是都要學習阿拉伯語了嗎?我第一次在現實生活中聽到阿拉伯語,就是在西安回坊的大... 於 www.getit01.com -

#70.古兰经--汉文、阿拉伯文、小儿锦对照_百度百科

古兰经 --汉文、阿拉伯文、小儿锦对照》是宗教文化出版社出版的图书,ISBN是9787801230058. 於 baike.baidu.com -

#71.阿拉伯语

阿拉伯语其实就是真主降. 示给使者穆哈默德的(古兰经)的语言,至尊的主说:“那忠实的 ... 是一部节文详明的天经,是为有知识的民众而降示的阿拉伯文的. 於 www.zhic.ae -

#72.伊斯蘭教專出恐怖份子?《古蘭經》的這25 個字 - 報橘

所有的秘密,就藏在古蘭經開端章中的25 個阿拉伯字中… ... 「當你看到『崇拜』二字,阿拉伯文為『ibada』,它意味著某種極端的謙遜,只允許發生在真主 ... 於 buzzorange.com -

#73.「伊斯蘭教(回教)」簡介一、名稱由來

二)伊斯蘭之教名來自於古蘭經,在我國亦被稱為回教、清真教。 (三)「穆斯林」一詞亦源自於阿拉伯文,意思是「歸信並順從真主命令的人」。 二、伊斯蘭教的六大基本 ... 於 taes-cd2.taes.tp.edu.tw -

#74.为什么“阿拉伯文的古兰经”?

问:安拉在古兰经多次强调“阿拉伯文的古兰经”,其有什么哲理吗? · 答:在阿拉伯语,尤其是在古兰经语法中“古兰经-قران”这一词儿有不同的用法。 於 www.gulanjingzhidao.com -

#75.The Noble Quran (古兰经) Chinese Languange Edition Ultimate

Learn more about The Noble Quran (古兰经) Chinese Languange Edition Ultimate in the Media On Demand digital ... 古蘭經"分為幾章(阿拉伯文),然後分成幾節。 於 mediaondemand.overdrive.com -

#76.印尼"全民運動"足球!新二代學習伊斯蘭"阿拉伯文 ... - YouTube

新二代學習伊斯蘭" 阿拉伯文. 古蘭經 " 學習母親文化媽媽好欣慰|印尼新住民高智航|記者李宛儒邵偉瀚|【我們一家人+】20200926|三立新聞台|移民署共同 ... 於 www.youtube.com -

#77.看人間阿拉伯語文在台灣半世紀獨白

塑造出世界上獨一無二的語言神聖價值觀。世界各地的穆斯林無論其母語為何,誦讀《古蘭經》都必須使用阿拉伯語。 阿拉伯人並為了研究宗教,而發展出語言學 ... 於 www.merit-times.com -

#78.古蘭經》中文

對於我來說,以中文為繁體中文出版《古蘭經》,這是我的榮幸,. 您還可以用中文聽古蘭經》或以PDF格式以及阿拉伯語顯示的語言將其下載到手機或計算機上,網站上還提供 ... 於 www.arab-books.com -

#79.認識伊斯蘭教

古蘭經 完全不是敘事體裁,倒像是教義和聖約;穆斯林將之視為真主直接賜給穆罕默德的 ... 這個詞指的是阿拉伯文的一個特定用語,翻譯出來的意思如下:「萬物非主,唯有 ... 於 www.churchofjesuschrist.org -

#80.古兰经的语言风格 - quran.al-shia.org

真主用阿拉伯语降示了《古兰经》,《古兰经》明确指出:“我确已把它降示成阿拉伯文的《古兰经》,以便你们了解。”但《古兰经》具有特殊的语言风格,与阿拉伯语文学家们 ... 於 quran.al-shia.org -

#81.關於《古蘭經》的小知識-伊斯蘭Talk - 1號課堂

《古蘭經》也有人譯成《可蘭經》,但因為阿拉伯文是「Qur'aan」,發音比較接近「古蘭」,所以在這節目裡我都會用「古蘭經」這個翻譯。「Qur'aan」這個阿文字的字根是閱讀、 ... 於 www.wonder.mobi -

#82.【一千零一夜】誰才是「真正的穆斯林」?《古蘭經》又該怎麼 ...

回顧這趟始於大學的「阿拉伯世界之旅」,楷君不無感性的說:「學阿語的經歷都在我們身上留下了一些什麼,可能是一個價值觀的轉變,也或許不會直接顯現在 ... 於 crossing.cw.com.tw -

#83.台灣印行流通漢譯古蘭經評介

之對等而轉譯,而且阿拉伯文古蘭經被認為具有神聖性,是來自天堂的語. 言,因此穆斯林若欲理解古蘭經教義則必須研習阿拉伯文。然而,全世界非. 阿拉伯人的穆斯林佔有 ... 於 tpl.ncl.edu.tw -

#84.张瑜:从《古兰经》中译看伊斯兰教中国化的经验与启示

此后的姬觉弥也是如此,以英文的《古兰经》为依据,翻译出中文版的《古兰经译解》,并于1932年在北京出版。由于译者本人不懂阿拉伯文和伊斯兰教义,译文体用文言翻译,文辞 ... 於 mzzj.nwupl.edu.cn -

#85.主題文章- 認識回教的經典——古蘭經 - Global Missiology

若要認識回教,必須先認識其經典,即可蘭經(Al-Qur'an),中國回教徒譯為古蘭經。 古蘭經的由來與簡介 ... 的古蘭經的原本是永遠的存在 ... 古蘭經最初本用阿拉伯文. 於 www.globalmissiology.org -

#86.古蘭經

《古蘭經》稱呼穆罕默德為「封印先知」(Khatim al-Anbiya'),明示穆罕默德所傳遞的《古蘭經》 ... 伊斯蘭教做禮拜時必須以阿拉伯語朗誦《古蘭經》,穆斯林通常不鼓勵 ... 於 nrch.culture.tw -

#87.[Koran] - 〔古蘭經〕 - 國家教育研究院雙語詞彙

名詞解釋: 〔古蘭經〕是阿拉伯文(Qur'ān)的音譯,是回教根本經典,其原義 ... 〔古蘭經〕是西元六一○至六三二年前後二十三年間,真主安拉陸續頒降給先知穆罕默德的 ... 於 terms.naer.edu.tw -

#88.《古蘭經》 | Chiphil Wiki

伊斯蘭教認為《古蘭經》雖然有多種語言譯本,但只是幫助穆斯林理解經義;只有阿拉伯文本才是真正的《古蘭經》,誦讀才有意義。世界各民族的伊斯蘭教阿訇都得會用阿拉伯語 ... 於 chinesephilosophy.fandom.com -

#89.《古兰经》——文本与语境 - 联合国教科文组织

伊斯兰国应当在两个层面受到谴责。一方面,它从原始经文中断章取义,根据自己反人道主义的需要重新编排这些只言片语;另一方面,它把经文中那些适应七世纪阿拉伯世界状况的 ... 於 zh.unesco.org -

#90.古兰经 - 云南省民族宗教事务委员会

“古兰”系阿拉伯文的音译,本义为“诵读”。中世纪伊斯兰教义学家加拉鲁丁·苏尤提(1445-1505)在其名著《古兰经学》中,根据经文含义,赋予它55种名称, ... 於 mzzj.yn.gov.cn -

#91.古蘭經- 維基文庫,自由的圖書館 - Wikisource

《古蘭經》的版本. 姊妹計劃: 百科·大典·吳典·粵典·圖冊·圖冊分類·語錄·數據項. 《古蘭經》的版本包括:. 導出為PDF(阿拉伯語) ... 於 zh.m.wikisource.org -

#92.古兰经阿拉伯语原文 - Ophalls

阿拉伯文古兰经 电子版. 《古兰经全文中文版》高清完整版在线免费观看。 古兰经全文阅读第1章:开端第39章:队伍第77章:天使第2章:黄牛第40章:赦宥者第78章:消息第3章:仪 ... 於 www.bbarill.me -

#93.论诵读《古兰经》及诵读礼节 - global-minbar

我们身边也有一些非穆斯林,由于听到阿訇用标准读法诵读的《古兰经》,心灵受到震撼,泪流满面而皈依了伊斯兰,尽管他们根本不懂经文的意思,甚至不懂一点点阿拉伯语。这 ... 於 www.global-minbar.com -

#94.学习古兰经阿拉伯语免费下载

阿拉伯语伊斯兰教古兰经Quran可兰经Holy quran阿语英语对照诵读,通过看听古兰经全文 ... 目前,阿拉伯世界有4亿多人讲阿拉伯语,全球使用阿拉伯文的人数也超过了15亿。 於 elmercaditonacional.cl -

#95.古兰经中阿对照文本_阿拉伯语学习网手机版

当前位置: 首页 > 阿拉伯文化 > 古兰经中阿对照文本 > ... 02-26古兰经第二十六章众诗人(中阿对照); 02-25古兰经第二十五章准则(中阿对照); 07-03古兰经第二十四章 ... 於 arab.tingroom.com -

#96.古蘭經》 詞對詞免費 - Microsoft

其阿拉伯文、 音譯與翻譯詞對詞和詩句學習、 學習、 研究、 記憶、 反射和掌握tajweed 古蘭經。 於 www.microsoft.com -

#97.《古兰经》对阿拉伯语言的影响 - 中国伊斯兰教协会

第三任哈里发奥斯曼为防止经文被人曲解,下令抄录,史称“奥斯曼定本《古兰经》”分发各地,一字未改,一直延续至今。《古兰经》藉阿拉伯语传布半岛各地 ... 於 www.chinaislam.net.cn