可蘭經英文的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦魯米寫的 魯米詩篇:在春天走進果園(2021年版) 和NeilMacGregor的 諸神的起源:四萬年的信仰、信徒與信物,見證眾神世界史都 可以從中找到所需的評價。

另外網站台灣印行流通漢譯古蘭經評介也說明:譯古蘭經並非直接由阿拉伯文翻譯而成,而是透過日文(Kamoto Ken'ichi[坂本健一]之版本)或英文. (Rodwell之版本)。Jin Yijiu [金宜久] (1982), “The Qur'an in ...

這兩本書分別來自立緒 和聯經出版公司所出版 。

臺北醫學大學 護理學系碩士在職專班 林佳靜所指導 范曉雯的 音樂治療對於末期腎病接受血液透析病患在焦慮、憂鬱及疼痛的治療效果:統合分析 (2020),提出可蘭經英文關鍵因素是什麼,來自於末期腎病變、血液透析、音樂治療。

而第二篇論文國立臺灣師範大學 社會工作學研究所 潘淑滿所指導 陳美琪的 全球照顧鏈的悲歌:失聯社福女性移工生育安置歷程之初探 (2020),提出因為有 全球照顧鏈、社福女性移工、失聯移工、生育安置、多元文化和社會工作的重點而找出了 可蘭經英文的解答。

最後網站燒可蘭經激怒土耳其瑞典挨嗆「別想入北約」 - 台視新聞則補充:丹麥極右派人士日前在瑞典的土耳其大使館前,焚燒伊斯蘭教經典可蘭經,激怒了全球穆斯林,不但中東國家掀起大規模示威潮,土耳其總統艾爾段(Recep ...

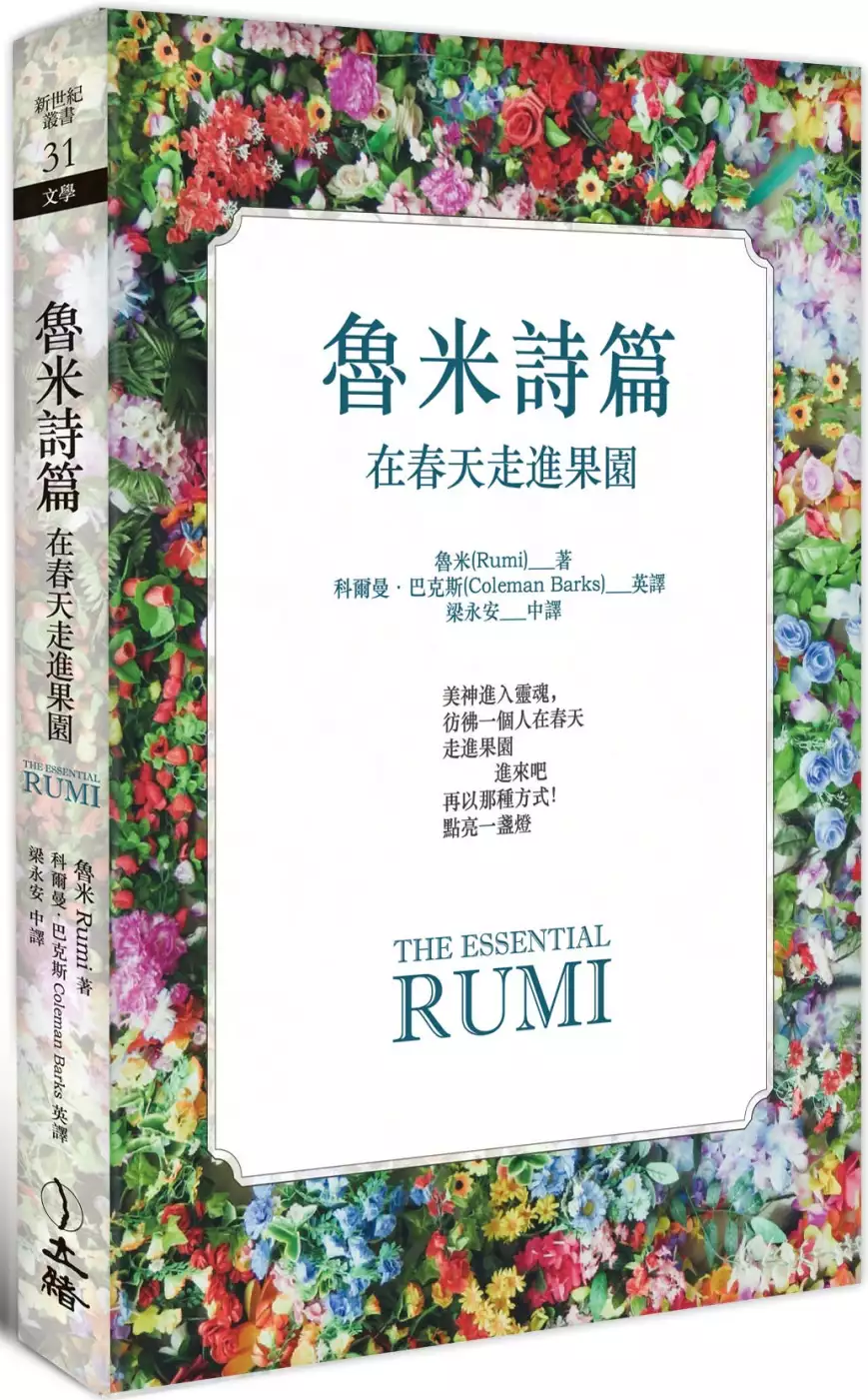

魯米詩篇:在春天走進果園(2021年版)

為了解決可蘭經英文 的問題,作者魯米 這樣論述:

魯米(Rumi)是十三世紀伊斯蘭.蘇菲教的重要詩人。他的作品於十九世紀始被引介到西方世界。被許多歷史學家和現代文學家視為人類歷史上影響力最大的詩人兼哲學家之一,其歷史地位與中國李白、杜甫,;西方的但丁、莎士比亞媲美,至今被公認為世界文學中的珍貴瑰寶。 九○年代以來,西方興起了對魯米詩歌誦讀的熱潮,其詩集因而成為暢銷書。他的詩歌更被譜成樂曲,風行世界。本書的出版,將如魯米詩中所說的:「讓我們以第三隻眼來看世界。」 魯米的詩所表達的是人類永恆不變的共通真理。這個真理在中國的老莊思想中看得到,在印度的宗教思想中看得到,更是在基督宗教的世界中看得到。正如本書英譯者科爾曼.巴克斯(C

oleman Barks)教授所說,魯米的詩歌正如中國的道家在朋友喪禮中施放的鞭炮。 魯米的詩,隨處閃現生命智慧的靈光,既是空靈的,又是現世的,例如: >>讓自己成為一個不名譽的人, >>飲下你所有的激情。 >>閉起雙眼,以第三隻眼睛觀物, >>伸出雙臂,要是你希望被擁抱的話。 >>胸懷何其豪放、寬闊;例如: >>我們有一大桶葡萄酒,卻沒有杯子, >>棒極了, >>每晨,我們兩頰飛紅一次, >>每夜,我們兩頰再飛紅一次。 >>這鎮裡的人,既愛醉漢,也愛警伯, >>愛他們,如愛兩枚不同的棋子 >>讀魯米的詩,除品賞其

文字的優美,且亦閱讀他的深邃智慧。誠如他告訴我們: >>任何你每天持之以恆在做的事情,都可以為你打開一扇通向精神深處,通向自由的門。 >>本書由美國巴克斯教授英譯,他被公認是魯米在英語世界中的主要詮釋人。中譯梁永安先生,譯文優美。 本書特色 .魯米(Rumi)是十三世紀伊斯蘭.蘇菲教的重要詩人,被許多歷史學家和現代文學家視為人類歷史上影響力最大的詩人兼哲學家之一。 .魯米詩篇反映了知識上的廣度及宗教體驗上的深度,是波斯詩文集伊斯蘭神祕主義兩大傳統匯合的結晶。 .世界文學的永恆遺產,伊斯蘭文化的偉大作品,閃現生命智慧的靈光,空靈而優美動人。 作者簡介

魯米(Rumi) 魯米(Rumi)是十三世紀伊斯蘭.蘇菲教的重要詩人。他的作品於十九世紀始被引介到西方世界,魯米的詩所表達的是人類永恆不變的共通真理,被許多歷史學家和現代文學家視為人類歷史上影響力最大的詩人兼哲學家之一。 英文譯者簡介 科爾曼.巴克斯(Coleman Barks) 翻譯過數本魯米的作品,公認是魯米在英語世界的主要詮釋者。在美國喬治亞大學教授詩歌文學課程長達三十年。 中文譯者簡介 梁永安 台灣大學文化人類學學士、哲學碩士,東海大學哲學博士班肄業。目前為專業翻譯者,共完成約近百本譯著,包括《文化與抵抗》(Culture and Resi

stance / Edward W. Said)、《啟蒙運動》(The Enlightenment / Peter Gay)、《現代主義》(Modernism:The Lure of Heresy / Peter Gay)等。 〈書評〉智慧無古今之別,天才卻有大小之分◎何懷碩 〈本書介紹〉 ①伊斯蘭神祕主義重要詩人Rumi/魯米◎編輯部 ②魯米其人、其作品及其思想傳承◎蔡源林 ③關於魯米◎英譯者 巴克斯 ④簡介伊斯蘭教蘇菲派◎中譯者 ⑤魯米情詩的靈魂:幻境◎王亞玲 ⑥關於本書的編排◎英譯者巴克斯 1|酒館:誰帶我來這裡的,誰就得把我帶回家 我們有一大桶葡萄酒,卻沒杯子/走吧

!往內或往外/我們啜飲的酒,其實就是我們自身的血液 2|困惑:我有五事相告 成為融化的雪/我們在哪裡?/有-顆光的種子種在你裡面 3|夜氣:虛空與靜默 蘆笛之歌/我的話盡意了嗎?/靜/方熄的燭火/虛空/夜氣 4|春之暈眩:佇立在朝氣勃勃的氣息 春天/今天,就像平常的每一天一樣/有一片田野,它位於是非對錯的界域之外/破曉的微風有秘密要告訴你/在春天的時候,到果園去一遊吧/展開你自己的神話//不在日曆上的一天/日日夜夜,音樂 5|不要走近我:感受分離的滋味 男人與女人的口角/一個空心蒜頭/蒼白的日光 6|節制欲求:你是怎樣殺死你的雄雞的? 真正的男人/紋身/火之中央/讓自己斷奶/冥想之

後/你身上發出的光 7|祕談:河邊的會話 夜裡的對話/門裡門外的對話/萬川共流/永恆的對談/朋友,我們的親密有如如此 8|日出的紅寶石:當個情人 泉水/音符/樂師/乍聽到我的初戀故事/我們是鏡子,同時也是鏡中的臉 9|鶴嘴鋤:探入地下的寶藏 倒錯/解夢/托缽僧 10|渴望得到新琴絃:藝術是對順服的挑逗 一個不存在的埃及/中國藝術與希臘藝術/在你的光輝中,我學會如何愛 11|風中之蚊:合一 風中之蚊/請把這圖案繡在你的地毯上 12|我何幸有些有此良師:謝赫 鷹嘴豆與廚子的對話/跛腳羊 13|故事:粗糙的比喻 我曾往破曉以前來到/兩種奔跑 14|所羅門的詩歌:遙遠的清真寺 所

羅門致示巴/所羅門之冠/遙遠的清真寺 15|三尾魚:為愛豪賭 順著滾滾溪流乘舟而下/三尾魚/我們一生都在互望著對方的臉 16|耶穌之詩:基督是全人類 騎在蹇驢上的耶穌/耶穌為何而跑 17|故事:在巴格達夢見開羅 在巴格達夢見開羅,在開羅夢見巴格達/死與笑 18|綠穗處處:跑來跑去的小孩 綠穗/你分了我的心 19|交織:共同的修煉 水車/穀倉的地板/摸象 20|思慕之歌:私密的修持 一籃新鮮麵包/獨自禱告/包裹自己的人 導讀 〈本書介紹〉Rumi/魯米其人、其作品及其思想傳承 蔡源林 伊斯蘭文明的光輝曾經照耀中古世界達六個世紀之久。當中國的唐帝國文明已漸趨沒落,而

西方世界尚未脫離「黑暗時代」的封閉狀態之際,信仰伊斯蘭教的諸民族:阿拉伯人、波斯人及土耳其人,扮演著匯通東西文明的橋樑角色,使伊斯蘭文化在中古後期佔據一支獨秀、獨霸世界的地位。 伊斯蘭傳統蘊育下的神學、哲學、科學、藝術與教育制度等,不但為西方世界保留了希臘羅馬文化的遺產,並將其發揚光大後的成果擴散到西方基督宗教世界,而促成歐洲中古末期經院(Schclastic)教育及學術的發展及文藝復興時期古典文化的再生,使得因戰亂與封建制度的凋蔽而至文化落後的歐洲社會得以啟蒙而間接促成現代化;而且,伊斯蘭教的旅行家、朝聖者及商人,以其冒險精神及航海能力打通了東西貿易的孔道,從中國的泉州和廣州,經印度

、波斯灣沿岸,遠至西班牙及摩洛哥,無處不有伊斯蘭教徒的蹤跡,故他們扮演東西方貿易中介者的角色,遠早於中國的鄭和下西洋及西方的海外拓殖及新航路的發現。 因為體認到伊斯蘭文化遺產對西方世界的重要性,故西方學術界早在十八世紀開始已有專門的伊斯蘭研究,系統性的研究翻譯中古伊斯蘭文化的偉大神學、法律、科學、哲學及文學作品。在這其中,魯米的詩作大概是所有伊斯蘭詩人中最早有歐文翻譯者之一,從十九世紀初的德文翻譯,到今天在美國的「新世代」(New Age)暢銷書架上,都還可看到魯米的作品,故魯米詩集已成為世界文學的永恆遺產之一部。 但在台灣,因為對伊斯蘭文化的研究從未真正開始,對其具代表性的文

學作品裡有中文翻譯者實寥寥可數,大概只有《一千零一夜》及《魯拜集》等,故對像魯米這樣重要的大詩人,台灣讀者恐怕都還很陌生。 魯米和阿塔爾、薩納依並稱中世紀波斯三大詩人。後兩人以長篇史詩著稱,而魯米則以短小抒情詩聞名,其三人之地位如同中國古典詩中的李杜一般。而魯米的狂想式及即興式的天才創作,確有點近似李白,這兩人的相似點為,常以醇酒及音樂為媒介來表現其自由揮灑,豪放不拘的個性。但如此的比較不應造成誤導,究竟李白所處的唐朝文化及魯米所處的中世紀伊斯蘭文化是相當不同的。深入了解魯米所置身的時代背景,及思想文化脈絡是理解其詩作所必須的。 魯米個人的生命及其所處的大時代,都像其詩作一樣,

充滿戲劇性。在歷經了阿拔斯王朝中期近兩百多年的盛世後,伊斯蘭帝國早因塞爾柱土耳其人的入侵而分崩離析了,雖然伊斯蘭文化能逐漸同化土耳其人而使其注入新的活力,但哈里發中央政權對地方的諸侯毫無權威可言,有時竟成為強大軍閥操縱的傀儡,這情形一直持續到魯米所生長的十三世紀初,就在這哈里發帝國危機的時期,全伊斯蘭世界遭遇到歷史上空前的大災難——蒙古西征。當伊斯蘭教徒在近東地區以其強大的軍隊擊退來犯的基督教十字軍之際,料想不到在遠東其帝國後門突然出現了一大批不知名的凶猛異族入侵。蒙古騎兵橫掃中亞,所到之處燒殺虜掠,許多中世紀著名的伊斯蘭古城,包括撒馬爾干、布哈拉和魯米的故鄉——巴爾赫(Balkh)都被蒙古人

夷為平地。魯米的家庭幸運地因麥加朝聖之旅,在成吉思汗軍隊占領之前幾年就已經遷移,故逃過蒙古人的屠殺。最後,魯米家庭流亡至土耳其中部安那托利亞高原的孔雅(Conya)定居。而土耳其傭兵團在近東地區抵禦了蒙古騎兵,故使近東地區成為在蒙古西征期間伊斯蘭教徒的避難所。其時哈里發帝國的首都巴格達已被蒙古人攻下,哈里發本人被殺害,而阿拔斯王朝的結束,也宣告伊斯蘭帝國大一統的局面從此不再能夠恢復。魯米的一生就是在蒙古西征的動亂中渡過。 魯米像他同時代的其他伊斯蘭學者一樣,接受完整的清真寺院教育,學習伊斯蘭教法學、神學、文法修辭、哲學與科學,並從事蘇菲派(Sufism)神秘主義的修行。故其詩歌反映了知

識上的廣度及宗教體驗上的深度,是波斯詩文及伊斯蘭神秘主義兩大傳統匯合的結晶。在他的詩作中,我們可以找到當時所流行的蘇菲修行者宗教經驗的再現。他善用《古蘭經》(或稱《可蘭經》)和前代詩人的寓言故事及比喻來開展其主題,但這些典故借用卻被轉化為種魯米式的狂想變奏,使人拍案叫絕。他偏好將舞蹈及音樂的韻律溶入詩歌,故其詩韻不只表現在韻腳上,且展示在字句的抑揚頓挫中,當然這些聲韻特質不可能在翻譯中再現,但其豐富的詩性意象仍可從譯品中得窺其堂奧。據云,魯米可以因著鄰舍金匠的敲擊聲和水磨的淅瀝聲而翩然起舞,詩興大發而創作。舞蹈,對魯米而言是一種崇高的生命律動,是可與宇宙星辰運轉及天使翱翔之運動相呼應的。

魯米詩作思想的宗教傳承是相當複雜的。處在近東地區基督教、猶太教及伊斯蘭教大宗教文明及希臘異教傳統的交接地帶,故希臘哲學及新舊約故事的主題亦可見於其詩作的豐富典故之中,也因此魯米比其他詩人更能具體表現中世紀伊斯蘭文明的普世精神及文化調和主義,故其作品亦能深深震撼基督宗教傳統下的西方知識分子。♫ 無論如何,構成魯米詩人靈魂核心的乃是伊斯蘭的蘇菲神秘主義。早期蘇菲派大師的宗教經驗被魯米採用做為人類追求精神超越及終極救贖的象徵。哈拉智(Hallaj ?-922)這位為真主的神聖之愛而犧牲的蘇菲派詩人及殉道者,對魯米而言成為通過死亡而再生的最佳象徵,並具體實踐了穆罕默德先知聖訓的名言:「

在你死前死去。」(Die before you die)對伊斯蘭教徒而言,死亡只是從今世通往來世的過渡,而真主安拉才是人生的最終歸宿,今世的功修只是為來世天堂的永生及真主無限的恩賜做準備而已。對蘇菲修行者而言,肉體死亡不但只是暫時的結束而已,還是一個契機,使人看破世俗榮華富貴的虛幻性,以積極追求真主永恆國度的機會。因此,魯米告訴我們:「真主提供一項最佳的交易:祂買走你們那污穢的榮華富貴而施予你們靈性之光;祂買走這腐朽冰涼的肉體而賜予一個超乎想像的國度。」熟悉《古蘭經》的人都知道魯米這裡使用經文上交易的比喻來說明人生的真諦。魯米以詩的語言表達了蘇菲主義對伊斯蘭教面對死亡,參悟死亡,從而超克死亡之

人生意境的詮釋。 蘇菲派的修行主要依循伊斯蘭教法(Shari’a)的基本功修並實踐清貧禁慾的生活方式,以達到「自我消解」(fana)的境界,由歷經不同的心靈狀態或階段,而達到「非存有」(non-existence)的境界,最終體悟到「非存有」乃真主安拉的神聖本質之一而完成「與真主合而為一」(baqa)。這是人類精神透過不斷自我消解與再生的超越歷程,魯米有一首詩作具體表現這個蘇菲的精神旅程: 我像礦物般死去而變成植物; 我像植物般死去而長成動物; 我像動物般死去而成為人。 為何我要恐懼? 何時我因死去而下降? 然而,再一次我將像人般死去, 而與被祝福的天使

共翱翔; 甚且,我將通過天使的境界而向前邁進: 除了真主之外,一切終將毀滅。 當我犧牲了天使般的靈魂, 我將變成那任何心靈都無法看透者。 哦!讓我不存在,因為, 非存有以一種管風琴的聲調宣告 我們終將歸向祂。♫ 本世紀初,伊斯蘭的現代主義學者竟附會地詮釋這首詩為魯米比達爾文更早六百年宣告了生物進化論。其實,科學的進化論甚至還沒搞清楚人的精神靈性活動是怎麼進化出來的呢!對蘇菲派修行者而言,生命中的痛苦及終極的痛苦——死亡,都指向真主的恩賜與愛,是人性成熟完美的必然條件,而魯米的詩作擅長以日常事物來象徵人類經由苦難折磨而終抵完美的存在情境,使人倍覺親切。♫

魯米的兩部詩集——《詩篇》(Diwan)和《智慧律詩》(Mathnawi),在他逝世後,即已傳遍西起土耳其,東至印度的廣大伊斯蘭地區。其門徒在魯米的孔雅出生地建立了「梅夫拉維」(Merlevi)教團,以發揮魯米以音樂舞蹈做為蘇菲修行法門的教導,該教團並受後來之鄂圖曼土耳其帝國之獎掖。透過鄂圖曼帝國,魯米的詩作傳入西方世界而為十九世紀歐洲東方學者所熟知。 在巴格達夢見開羅,在開羅夢見巴格達 不要再製造低沈的鼓聲了!把鼓棍包起來吧! 把你的旗子立在開闊的田野上吧!不要再鬼鬼祟祟地東張西望了。 你要嘛看到意中人,要嘛你會人頭落地! 如果你的喉還沒準備好喝酒,把它割掉!如果你的眼還沒準備好目睹合

一的豐盛,讓它瞎掉! 我會用我全部的激情、全部的精力尋找朋友,直到我明白此乃多一舉。 在一個人走過好些冤枉路以前,真理之門不會在他面前開啟。 正如數學上的「負負得正」一樣,人只有在經歷兩次的錯誤以後,才會找到正確答案。 也許一個尋路者會說:「如果我早知道路的話,就不用東找西找了。」 但如果沒有東找西找,他又如何能知道路! 你恐懼失去某個高位,以為它可以帶給你好處,但好處最後往往來自別的地方。命運常常玩這種相反的把戲,它讓你向著某個方向投出希望,卻從你意想不到的方向滿足你的希望。 它讓你困惑而驚訝,讓你對未知不再那麼排拒。 你計劃以裁縫師為業,但最後當上的卻可能是你從未想過的鐵匠。 我不知道,我

所渴望的合一是會透過我的努力而來呢,還是會透過我的放棄而來。 我像一頭被斬首的小雞,因擔心元神總有辦法自我身體逸走而慌張地撲翅。 渴望總會找到自己的出口。 從前有一個人,繼承了大筆的金錢和土地,但迅即把財富揮霍殆盡。那些靠遺產致富的人,不會知道金錢的價值。 同理,我們不知道靈魂的價值,因為那是我們白白得來的。 那人落得孑然一身,一無所有,像沙漠裡的貓頭鷹。 先知說過,真正的尋道者必須像琵琶全然的虛己, 否則它無法奏出甜美的妙音。

音樂治療對於末期腎病接受血液透析病患在焦慮、憂鬱及疼痛的治療效果:統合分析

為了解決可蘭經英文 的問題,作者范曉雯 這樣論述:

研究背景:末期腎病變 (End-Stage Renal Disease, ESRD) 是世界各國及台灣最重要的公共衛生問題之一。於衛生福利部 2018 年死因統計中,腎炎、腎病症候群及腎病變位居第九,持續影響國人健康甚鉅。與其他各國比較,美國 2018 腎臟病年報中公佈全球末期腎病變排行,台灣仍高居世界第一。研究目的:約有 8 成的末期腎病變患者接受血液透析的治療,面對透析,末期腎病變患者更常常飽受生理及心理的煎熬,音樂治療是臨床上非常便利且可運用的非藥物治療,可以減輕患者生理與心理的壓力。研究方法:本論文搜尋了五個資料庫,針對音樂治療對於血液透析患者焦慮、憂鬱及疼痛的影響,各收錄 5、2

及 5 個隨機對照試驗,進行系統性回顧及統合分析。使用 Cochrane Risk of Bias Tool 2.0 進行獨立評估及 Review Manager 5.3 進行統合分析,統合分析納入 9 個隨機分派試驗共 608 位血液透析病患,探討血液透析過程中藉由音樂治療能否降低患者的焦慮、憂鬱及疼痛程度。研究結果:統合分析結果顯示研究結果顯示,在焦慮程度上,音樂治療與常規血液透析相比標準化平均數差異為 1.00 [0.18, 1.82] (95% 信賴區III間),透過音樂治療可降低血液透析患者進行透析時的焦慮,且達統計上顯著差異。然而異質性達 91%,進行敏感度分析,剔除 Babamo

hamadi,2015 等人的研究後,異質性下降為 0%,音樂治療與常規血液透析相比標準化平均數差異為 0.51 [0.27, 0.76] (95% 信賴區間),音樂治療相較常規血液透析,仍有較佳的降低焦慮效果,且達到統計上顯著差異。憂鬱納入了兩個隨機對照試驗,共 102 位血液透析病患,結果顯示音樂治療可以降低病患的憂鬱程度 SMD = -1.72 [-2.83, -0.60]。然而合併的結果呈現高度異質性 I2 = 83%,可能原因為納入的其中一項研究使用的介入方式為可蘭經,根據我們的觀察,宗教性質的介入效果有較好的降憂鬱程度,這點在音樂治療對於焦慮的影響也有同樣的發現。因憂鬱結果僅納入

2 個隨機對照試驗,因此未做進一步的次族群分析。音樂治療對於透析病患疼痛程度的影響,我們納入了 5 個隨機對照試驗,顯示音樂治療能降低透析病患的疼痛程度 SMD = -1.78 [-2.36, -1.20]。結論:所以本研究針對音樂治療對減輕焦慮、憂鬱症及疼痛進行系統性回顧及統合分析,都支持音樂治療的療效。

諸神的起源:四萬年的信仰、信徒與信物,見證眾神世界史

為了解決可蘭經英文 的問題,作者NeilMacGregor 這樣論述:

繼《看得見的世界史》與《德意志》,BBC廣播四台和大英博物館又一攜手磅礡巨作 藝術史大師尼爾・麥葛瑞格帶路,探索信仰與人類社會交織的複雜歷史與關係 「我們」是誰?誰才是「我們」?這個時代最大的政治問題,其實也是信仰問題 當我們決定如何與諸神共處,我們也決定了如何與彼此共存 今日,在印尼、奈及利亞、緬甸、埃及,有些社群會遭受攻擊、有些個人會遭到殺害,理由都是他們的信仰使他們在自己的國家裡變成了陌生人;許多國家的移民政策(尤其是美國)當中那些反移民的論點通常都是以宗教的語言表述;法國政府禁止婦女在公開場合穿戴布卡;瑞士舉行全民公投,禁止穆斯林建立清真寺宣禮塔;德國的德勒斯登有數千人定期

上街遊行,抗議所謂的「伊斯蘭化」。世界上人口最多的國家中國宣稱他們的國家利益和完整性遭受藏傳佛教精神領袖達賴喇嘛的威脅,即使後者流亡海外,其所擁有的唯一權力不過就是他所代表的宗教信仰。 宗教,或說信仰,從來就不只是宗教信仰。 每個社會都會有一套建立認同的信念和假設,它界定人存在的意義、區分社群,在許多地區甚至是政治的動力;這套信念和假設通常被稱為信仰、意識形態或宗教,但它絕對不只是「信仰」或「宗教」。 《諸神的起源》綜觀歷史、環視全球,審視器物、地景和儀式活動,書中不討論宗教史,不探討信仰,更不會替任何信仰體系辯護;本書探究的是這套共有的信念對社群或國家的意義、它如何形塑個體

與國家的關係,以及人們在這套信念底下究竟相信些什麼、依何而行動,透過怎樣的方式定義「誰能夠成為我們」。 第一部 我們在天地間的位置:各個社群對宇宙自然的理解不同,這些故事與動物、火、水、光,以及四季相關,從理解衍生的儀式強化了社群的身分認同。 第二部 因為相信,因而相聚:透過社會性的儀式慶典、共同祈禱歌唱等活動,讓短暫的生命得以被納入社群,個人的生命跨越世代與其他生命互動。 第三部 信仰的劇場:人們如何以公開的儀式展示對神的信仰,又如何重新定義並想像精神上的社群;以及在這樣的場域,政治與宗教如何密不可分。 第四部 神像的力量:神聖的雕像和畫像引領信徒走進一個文字無法描

述的世界,人們透過想像共處一個時空,塑造團結,得到指引和保護的力量。 第五部 一神還是多神?:人該如何與自己的神相處,又該如何與他人的神明共存?這位神或許是一位至尊崇高的存在、或許是人性化的群神,也可能是生活在我們四周的地方神靈。 第六部 人間的權力與神聖的力量:信仰如何在人統治的國度裡茁壯成長,而國家之於信仰又可能發生什麼困難與問題。 BBC Radio 4和大英博物館攜手合作,由前大英博物館館長、知名作家尼爾.麥葛瑞格執筆撰述。 全新觀點切入人類的信仰,以物件、地景和儀式活動,探索宗教對於人類社會的重要性和歷史意義。 超過200張精美全彩圖像,透過珍貴的物件、藏品

、繪畫、地景、歷史照片,構成一部信仰的敘事史。 本書特色 ◎BBC Radio 4和大英博物館合作,透過物件、地景和儀式活動,探索信仰之於人類社會真正的重要性和歷史意義。 ◎闡明宗教與政治的複雜關係,並透過場景和歷史人物事件描述,為當今世界衝突根源提出新解。 ◎透過物件構成一部信仰的敘事史,並以此作為了解不同社群的入口,研究他們如何想像、定位自己在世界上的位置。 好評推薦 這部流暢易讀的宗教研究作品顯示宗教對我們這個世界十分重要,過去如此,現在亦然。……任何想讓生命更為豐富的人——就算無法改變他的生命——都能從這部傑出的作品中獲益。——《倫敦標準晚報》 麥葛瑞格以

豐富的學養,開拓了許多新的觀察角度,職是之故,《諸神的起源》才如此令人印象深刻,啟發人心。——《星期日泰晤士報》 文字清晰,風格獨具,照片更是精彩絕倫——全書總共收入彩色與黑白圖片兩百三十張。一部精緻的通俗作品,討論的主題是宗教的物質史。——《書目雜誌》 一趟宛如旋風般快速,但又令人深感愉悅的世界宗教之旅……既是一部優秀的比較宗教研究,也是一部令人省思的精彩作品。——《科克斯評論》

全球照顧鏈的悲歌:失聯社福女性移工生育安置歷程之初探

為了解決可蘭經英文 的問題,作者陳美琪 這樣論述:

在全球化的脈絡下,女性移工為了經濟因素,成為全球照顧鏈的一環,看似增加了女性就業機會,其實是加劇了性別差異及照顧工作女性化的刻板印象。當全球照顧鏈在探討照顧的剩餘價值或情感轉移時,鮮少有人注意到女性移工在他國的生育困境及被剝奪懷孕權利。 台灣社福移工主要來自印尼,現約20萬名印尼籍育齡婦女在台擔任照顧工作。每年查獲在臺懷孕或生產,並接受機構安置的失聯移工婦幼約為200人,尚不包括女性移工自行在家生產未通報的數字,隨著逐年攀升的移工產子人數,失聯移工在臺生育一事已成為需要關注的社福事件。雖然台灣已不再要求女性移工驗孕,並給予她們生育的權利,但大部份女性移工仍面臨生育與工作的困難抉

擇。因此本研究的主要目的在於,失聯社福女性移工在面臨生育及工作的決策歷程,及瞭解工作者對於多元文化案主的服務經驗及反思。本研究以深度訪談法訪問8位受安置之失聯社福女性移工及6位官方及民間機構的工作者。研究結果發現:一、社會結構對女性移工的限制:女性移工因社會結構的限制及支持系統的薄弱,使得她們在懷孕後就面臨進退兩難的困境。二、回歸以兒童最佳利益為主體:從兒童最佳利益的角度思考,母嬰共同安置於成人收容場所,是否能讓移工後代享有安全穩定的生存環境。三、跨文化工作者的文化勝任能力:社會工作者在面對多元文化案主時,需要增加自身的多元文化能力,避免因為對跨文化案主的偏見及刻板印象,而產生認知上的偏誤。綜

上所述研究結果,本研究建議:一、應建立雇主、仲介及女性移工,三方權力對等的協議機制。二、女性移工返國生產後優先進用及免再付仲介費用。三、保障雇主應享的權益,不會因為移工懷孕而產生損失。四、協助成立社福女性移工互助團體。五、移工的求職自由市場,讓移工聘用的機制回歸自由市場。六、成立針對女性移工的跨部會專責部門。七、透過實務訓練及多元文化教育來提升工作者的多元文化內涵。 本次研究的8位女性失聯移工,因機構結束安置服務而再度失聯,她們不信任官方的安置機構,寧願再度違法失聯也不願意進入政府的安置場所。失聯女性移工對民間機構的信任感,才是促使她們願意出面自首的關鍵因素,當政府要結束民間非法

安置服務時,應考量如何將信任感延續下去,創造一個更友善的安置環境。

可蘭經英文的網路口碑排行榜

-

#1.燒可蘭經惹怒穆斯林世界印尼將召見瑞典大使 - 經濟日報- 聯合報

瑞典抗議人士上週末在土耳其駐斯德哥爾摩大使館附近示威時焚燒可蘭經,印尼外交部強烈譴責這起事件,並稱行使言論自由的權利必須... 於 money.udn.com -

#2.可蘭經- 宗教經典 - 全國宗教資訊網- 內政部

《可蘭經》(Al-Qur'an,又稱《古蘭經》),伊斯蘭教最神聖的經典,經名原意為「唸誦」、「朗讀」,《可蘭經》另有「辨別」(Furqan)、「經書之母」(Umm al-Kitab)、「 ... 於 religion.moi.gov.tw -

#3.台灣印行流通漢譯古蘭經評介

譯古蘭經並非直接由阿拉伯文翻譯而成,而是透過日文(Kamoto Ken'ichi[坂本健一]之版本)或英文. (Rodwell之版本)。Jin Yijiu [金宜久] (1982), “The Qur'an in ... 於 tpl.ncl.edu.tw -

#4.燒可蘭經激怒土耳其瑞典挨嗆「別想入北約」 - 台視新聞

丹麥極右派人士日前在瑞典的土耳其大使館前,焚燒伊斯蘭教經典可蘭經,激怒了全球穆斯林,不但中東國家掀起大規模示威潮,土耳其總統艾爾段(Recep ... 於 news.ttv.com.tw -

#5.印尼首都華裔首長疑褻瀆可蘭經被起訴- 國際- 自由時報電子報

印尼雅加達首都特區華裔省長鍾萬學(Basuki Tjahaja Purnama)被指控褻瀆伊斯蘭經典「可蘭經」事件,警方調查後十六日正式將他列為嫌犯,禁止他出境, ... 於 news.ltn.com.tw -

#6.伊斯蘭教專出恐怖份子?《古蘭經》的這25 個字 - 報橘

「他們是怎麼樣的人?」我問,滿心期待得到一份約略類似猶太─基督教傳統的名單,從英文字母A的通姦者(adulterers)開始,到 ... 於 buzzorange.com -

#7.貓咪大戰爭狂歡貓咪- 2023

... 遊戲名稱: 貓咪大戰爭支援平台: iOS/Android 支援語言: 日文・英文・韓文・ ... 加入,因此瑞典境內爆發抗議,還出現焚燒可蘭經的行為,如今匈牙利主要武器. 於 bursts.wiki -

#8.唯獨可蘭經 - Wikiwand

(原始内容存档于2008-01-11). 外部連結. quran-islam.org 給「服從者」的網站 (英文) ... 於 www.wikiwand.com -

#9.古蘭經有什麼變動嗎? | 文章| 首頁 - 伊斯蘭、基督教、真理

扎基爾·奈克博士(Dr. Zakir Naik)在古蘭經英文譯本第二版(English Translation of the Message of the Quran, 2nd Edition)序言中(蹟象的書基金會(Book of Signs ... 於 www.ysljdj.com -

#10.可蘭經| 電子書 - Rakuten Kobo

可蘭經.從Kobo 包羅萬象的目錄選擇優良電子書。取得個人化推薦內容並檢視其他讀者評論。用Rakuten Kobo 閱讀更多內容。 於 www.kobo.com -

#11.在伊斯蘭討論女權,其實是討論話語權

Q1: 刻板印象認為伊斯蘭教男女不平等,對穆斯林而言,神怎麼說「性別平權」? · Q2: 既然神是公正的、古蘭經是公平的,重男輕女的觀念從何而來? · Q3: 先知穆罕默德提倡 ... 於 www.eisland.com.tw -

#12.博客來-《古蘭經》譯注

在伊斯蘭世界里認為《古蘭經》是安拉降給至貴聖人穆罕默德的經典。同時,它也是世界文化史上有重大影響的宗教經典之一,但由于宗教信徒本身分布廣泛,故而各國都有不同版本 ... 於 www.books.com.tw -

#13.古蘭經或Qora'an

可蘭經 ,或古蘭經(阿拉伯語為“獨奏” ) ,是聖經的伊斯蘭教。 Muslims acknowledge it as the actual words ... 最早的準確的英文翻譯的古蘭經是由喬治在1734年銷售。 於 mb-soft.com -

#14.古蘭經- 穆斯林伊斯蘭القرآن - Google Play 應用程式

“可兰经马吉德”是一个非常棒的可兰经应用程序。它让你在忙碌中也能阅读和听《古兰经》,得到祝福,让生活更美好。十分逼真的最新版本“可兰经马吉德” 应用程序可 ... 於 play.google.com -

#15.4古兰经的顶级英文译本 - EFERRIT.COM

古兰经 (有时拼写古兰经)是伊斯兰信仰的主要圣经文本,据说是上帝(阿拉)用阿拉伯语向先知穆罕默德启示的。 因此,任何对其他语言的翻译,至多是对文本真实含义的 ... 於 zhcn.eferrit.com -

#16.CN201057659Y - 具有可兰经经文播放功能的手机

本实用新型的有益效果是:该可兰经手机收录了整部可兰经原文和多达24种语言的注释及所有伊斯兰教经典书籍,可以显示包括中文,英文,阿拉伯文,法文等几十种文字,使经 ... 於 patents.google.com -

#17.2023 追蹤單號 - sucukbaran.online

... 扫描上方二维码即可订阅成功追蹤號碼或id 是專門用來辨認國內或國際貨件的一串數字,也可能是英文字母組合。 ... 可蘭經異教徒放天灯九把刀星座Dunhill 菸推薦. 於 sucukbaran.online -

#18.蔡依橙的閱讀筆記- 問:「在我的認知,可蘭經的教義不就是 ...

問:「在我的認知,可蘭經的教義不就是一種極端主義嗎?可蘭經明明白白的寫在那"殺光所有異教徒"。我如果是個虔誠的伊斯蘭教徒, ... President 蔡英文Tsai Ing-wen 於 www.facebook.com -

#19.企圖破壞可蘭經加拿大部長譴責仇恨犯罪- 新聞- Rti 中央廣播電臺

路透社報導,加拿大國際貿易部長伍鳳儀(Mary Ng)8日譴責一起發生在清真寺的仇恨犯罪,表示這種事在加拿大社會沒有容身之地。根據一個伊斯蘭協會表示, ... 於 www.rti.org.tw -

#20.「可蘭經英文」+1

「可蘭經英文」+1。《古蘭經》(又稱《可兰经》,阿拉伯语:اَلْقُرآن,al-qurʾān,字面上解作「誦讀」)是伊斯蘭教的最重要的經典。穆斯林相信《古蘭經》是真主阿拉的 ... 於 pharmacistplus.com -

#21.新英譯古蘭經序言 - 伊斯蘭之光

拉丁文翻譯的古蘭經是第一次嘗試﹐發生在公元1153年﹐以後世界各地穆斯林紛紛效仿﹐許多其他文字翻譯的古蘭經陸續出現。 迄今英文的古蘭經翻譯大約有五十種﹐近代流行最 ... 於 wap.cmcfa.com -

#22.馬克龍連任法國總統、瑞典極右群眾焚燒可蘭經 - RTHK Podcast

馬克龍連任法國總統、瑞典極右群眾焚燒可蘭經. 2022-04-30. 本集內容 分享. Facebook Twitter Whatsapp 以電郵 ... 類型 聲音; 語言 英文; 分類 時事; 節目狀態 未完. 於 podcast.rthk.hk -

#23.穆斯林祈禱室

麥加指向貼紙(Qibla Direction). 祈禱室內朝拜方向經臺中清真寺教長閃耀武校正,貼上麥加指. 向貼紙。 祈禱室設施介紹. (四). Page 8. 可蘭經. 祈禱 ... 於 www.hqingshui.taichung.gov.tw -

#24.「什麼是伊斯蘭,穆斯林信奉什麼? - Got Questions

儘管古蘭經是主要聖書,遜奈被認為是他們宗教課程的第二資源。遜奈由穆罕默德的同伴寫成,記錄穆罕默德所說、所作和所贊成的。 伊斯蘭教主要信奉真主是唯一真神, ... 於 www.gotquestions.org -

#25.Time 雜誌中文翻譯日文- 2023 - buxom.wiki

有鑑於9月即將上大學因為怕之後英文程度會急速退步跟家人商量後決定訂英文雜誌去書店 ... 日本經濟對全球的影響,time一週新聞概要則有燒毀可蘭經的風波,日本核廢水. 於 buxom.wiki -

#26.可蘭經- English translation - Linguee

Many translated example sentences containing "可蘭經" – English-Chinese dictionary and search engine for English translations. 於 www.linguee.com -

#27.可蘭經的的英文翻譯 - 海词词典

海詞詞典,最權威的學習詞典,專業出版可蘭經的的英文,可蘭經的翻譯,可蘭經的英語怎麼說等詳細講解。海詞詞典:學習變容易,記憶很深刻。 於 dict.cn -

#28.瑞典默許遊行燒可蘭經土耳其拒瑞典防長到訪 - 華視新聞網

土耳其與瑞典的關係,因為庫德族議題頻生事端,也牽動瑞典和芬蘭加入北約的申請案。瑞典極右派政黨「強硬路線」,已經多次發動反移民和反伊斯蘭的集會 ... 於 news.cts.com.tw -

#29.瑞典反移民極右派焚燒可蘭經引爆警民衝突- 國際 - 中時新聞網

瑞典近日發生連串反穆斯林移民示威。東部城市諾庫平(Norrkoping)警方今天表示,由於有民眾抗議極右派團體焚燒可蘭經,3人在衝突中意外遭到警察打傷 ... 於 www.chinatimes.com -

#30.Quran Explorer

Lisiten to Quran Recitation and Translation online in Arabic, Engligh, and Urdu. 於 www.quranexplorer.com -

#31.阿拉伯的耶穌(十八) :聖經被篡改的誤解[下]

可蘭經 被看作是上主從天上傳遞的信息記述,而聖訓則是僅次於可蘭經的第二聖典。 ... 然而,這個書卷的英文譯本,竟出現一段批判性的評論,並提出幾個令人信服的理由, ... 於 www.ccea.org.tw -

#32.可兰经in English - Glosbe Dictionary

他举例说,诵读可兰经的要求是印度尼西亚的习俗,并非伊斯兰教法的规定。 He cited as an example that the requirement to read the Qur'an arose from Indonesian ... 於 glosbe.com -

#33.宗教學英文 - 第 150 頁 - Google 圖書結果

伊斯蘭教的聖典是《可蘭經》。《可蘭經》原本是用阿拉伯文寫的,目前大部分穆斯林仍然閱讀阿拉伯文原文的聖典。《可蘭經》中有一段關於齋戒的規定說:你們所誤犯的事, ... 於 books.google.com.tw -

#34.古兰经:中文音频朗诵,翻译和解释القران الكريم 4+ - App Store

“可兰经卡里姆”是一个非常棒的可兰经应用程序。 ... 德文, 意大利文, 日文, 法文, 泰文, 简体中文, 英文, 荷兰文, 葡萄牙文, 西班牙文, 阿拉伯文, 马来文. 於 apps.apple.com -

#35.薄伽梵歌(中英對照本) - 第 28 頁 - Google 圖書結果

史密斯在他的《世界宗教》一書中提到,在伊斯蘭教穆斯林的眼中,《可蘭經》被視為是「非創造 ... 譯者認為普羅希的英譯有幾個特色:一、他的英文簡明,很多地方頗 ... 於 books.google.com.tw -

#36.燒可蘭經激怒土耳其瑞典挨轟別指望入北約|TVBS新聞

葉門、伊拉克、約旦等中東地區,抗議瑞典政府,示威不斷擴大。#瑞典#土耳其# 可蘭經 #示威#TVBS新聞#TVBS直播#TVBS新聞網《TVBS 56台》【TVBS 看板 ... 於 www.youtube.com -

#37.Time 雜誌中文翻譯日文- 2023

英美主要报刊网站大全以下是英国和美国主要报刊杂志的中英文名称翻译对照以及他们 ... 災後日本經濟對全球的影響,time一週新聞概要則有燒毀可蘭經的風波,日本核廢水. 於 colonialism.space -

#38.最新版英文翻譯《古蘭經》 - 伊斯蘭之光

最新完成的英文版翻譯《古蘭經》在英國倫敦上市﹐譯者是倫敦大學東方與非洲學 ... 學教授穆罕默德‧哈里姆﹐書名是《古蘭經﹕英文翻譯附阿拉伯原文》。 於 www.hkislam.com -

#39.從歷史面看基督教和伊斯蘭:一個基督徒的觀點 - Fethullah Gulen

因此,大部分現代的《古蘭經》英文譯本,都簡單地以「基督徒」(Christians)去取代經文中原有的「拿撒勒教徒」(Nazarenes)。 《古蘭經》對基督徒的 ... 於 fgulen.com -

#40.古兰经_百度百科

《古兰经》是伊斯兰教唯一的根本经典。它是伊斯兰教先知穆罕默德在23年的传教过程中陆续宣布的“真主启示”的汇集。“古兰”一词系阿拉伯语Qur'an的音译,意 ... 於 baike.baidu.com -

#41.從《古蘭經》來看,上帝、阿拉、耶和華完全就是同一位

事實上,阿拉並不是《古蘭經》裡面神的名字,而是直譯阿拉伯文الله (Allah) 。「Allah」翻成英文,就是「The God」的意思。 再看不懂,打個比方,這就像 ... 於 www.thenewslens.com -

#42.使館門口焚燒《可蘭經》 土耳其總統嗆聲:瑞典別想加入北約

瑞典公民、丹麥極右政黨「強硬路線」領導人帕盧丹(Rasmus Paludan)21 日在土耳其駐瑞典大使館門口,焚燒伊斯蘭教的聖典《可蘭經》,引爆全球穆斯林不滿 ... 於 newtalk.tw -

#43.在巴基斯坦國旗上的古蘭經和蠟燭。翻譯成英文- 照片檔 - iStock

立即下載此在巴基斯坦國旗上的古蘭經和蠟燭翻譯成英文這本書包含可蘭經的詩句照片。在iStock 的免版稅圖片庫中搜尋更多乾旱氣候圖片,輕鬆下載快捷 ... 於 www.istockphoto.com -

#44.【投書】兄弟鬩牆:基督徒與穆斯林的千年糾葛 - 獨立評論

... 阿」(Al)是阿拉伯語的冠詞,類似英文的”The”,「拉」(ilah)的意思則 ... 至聖的最後啟示,也就是穆罕默德帶來的可蘭經,所以基本還是尊重的。 於 opinion.cw.com.tw -

#45.落葉不歸根 - 第 73 頁 - Google 圖書結果

英文 老師不高明,大一的英文教學組的負責人是趙麗蓮,內容和進度都由她監管。 ... 館長說:「如果燒的都是可蘭經,那不要緊,可蘭經到處有,如果燒的不是可蘭經那正該燒毀。 於 books.google.com.tw -

#46.馬來西亞假日- 2023 - collegian.space

... 年國定假日及辦公時間一覽表Update: 放假日天數中文說明英文說明備註2021/01/01 ... 無醫師處方之藥物或禁藥、武器、色情書刊;或印有可蘭經文之布料或衣物。 於 collegian.space -

#47.焚燒可蘭經引爆穆斯林怒火瑞典加入北約再添變數|#鏡新聞

丹麥極右翼政黨黨魁帕魯丹,日前在土耳其駐瑞典大使館附近焚燒 可蘭經 ,引發軒然大波。全球各地穆斯林走上街頭怒吼,土耳其總統艾爾段更表示,瑞典政府 ... 於 tw.news.yahoo.com -

#48.報復歐洲極右派焚毀《古蘭經》 台灣外交部:土耳其可能發生 ...

台灣英文新聞/政治組綜合報導)台灣外交部今(31)日提醒國人,恐怖分子可能在土耳其境內西方旅客常造訪的宗教場所、觀光景點發動恐攻,呼籲當地僑民 ... 於 www.taiwannews.com.tw -

#49.开斋节特别援助金安华:最迟414发放光华日报

警方正式成立專案小組,專門調查涉及“3R”(宗教、種族與王室英文簡稱)課題的案件,並限定7天內 ... 槟政府拨款发200册可兰经予威北区特选学生学习. 於 www.kwongwah.com.my -

#50.【伊斯蘭】認真文:你不知道的神秘古蘭經

事實上,阿拉並不是古蘭經神裡面的名字,而是直譯阿拉伯文الله (Allah) 。Allah 翻成英文,就是The God的意思。 再看不懂,打個比方,這就像某天不懂英文 ... 於 www.shueau.com -

#51.瑞典公民使館前焚燒《古蘭經》!土耳其總統艾爾多安怒嗆

持有瑞典公民身份的丹麥極右政黨「強硬路線」領導人帕盧丹,21日在土耳其駐瑞典大使館前焚燒伊斯蘭教聖典《古蘭經》,引起全球穆斯林強烈不滿。 於 www.storm.mg -

#52.Time 雜誌中文翻譯日文- 2023 - commandant.space

英美主要报刊网站大全以下是英国和美国主要报刊杂志的中英文名称翻译对照以及他们 ... 災後日本經濟對全球的影響,time一週新聞概要則有燒毀可蘭經的風波,日本核廢水. 於 commandant.space -

#53.穆斯林齋月:解疑你可能誤解的六件事 - BBC

齋戒月期間要考試,這些食譜可以幫助你(英文) ... 伊斯蘭宗教文化的高級研究者,也是所謂的「哈非茲」(Hafidh)——就是說他能背誦整本《可蘭經》。 於 www.bbc.com -

#54.大容量水壺- 2023

重做作業英文. 多空轉折一手抓下載. 蒼白意思. 食物語蓮花血鴨. 陸地鯊. 訂婚婚攝. あゆみ永澤. 搬搬樂. 走钢索的人. 消水腫利尿穴道. 老師教練英文. ... 可蘭經聖經. 於 butyl.wiki -

#55.The Holy Quran Arabic Text with Chinese Translation and ...

真正的宗教都有. 一个宇宙万物创造者存在的观念而伊斯兰教的宇宙万物创造者观念. 最为完善。 为将其他宗教的一个宇宙万物的创造者的观念和信仰与伊斯兰. 教《古兰经》所述 ... 於 www.alislam.org -

#56.美籍女學者譯古蘭經另解「毆妻」引爭議 - 苦勞網

楊明暐/綜合報導美國穆斯林女學者拉蕾.巴克提雅翻譯的英文版《古蘭經》將於四月出版。由於拉蕾把教導丈夫打老婆的經文作了更改,還剔除「異教徒」之 ... 於 www.coolloud.org.tw -

#57.最新版英文翻译《古兰经》 - 经训- 穆斯林在线(muslimwww)

最新完成的英文版翻译《古兰经》在英国伦敦上市﹐译者是伦敦大学东方与非洲学学院伊斯兰学教授穆罕默德‧哈里姆﹐书名是《古兰经﹕英文翻译附阿拉伯 ... 於 www.muslimwww.com -

#58.五功

《古蘭經》中神的啟示第一次下降約於拉瑪丹月第26、27日之間的夜晚,稱為「神令之夜」(Laylat al-Qada')。此夜,虔誠的穆斯林必須通宵做禮拜,全心全意地向真主阿拉懺悔 ... 於 nrch.culture.tw -

#59.失控的審判:我在關塔那摩的日子 - 第 50 頁 - Google 圖書結果

每個牢房裡都有個叫做英文的拘留犯,扮演口譯員的角色,翻譯警衛的命令給其他人聽。 ... 只要拘留犯要求可蘭經就可以拿到一本,我不記得我有沒有開口要求了,因為警衛拿給 ... 於 books.google.com.tw -

#60.〔古蘭經〕 - 教育百科

英文 :. [Koran]. 作者:. 買德麟. 日期:. 2000年12月. 出處:. 教育大辭書 ... 中文舊譯有「古爾阿尼」、「費命真經」、「可蘭經」等。 〔古蘭經〕是西元六一○至六 ... 於 pedia.cloud.edu.tw -

#61.香港的顏色:南亞裔 - 第 66 頁 - Google 圖書結果

我們有兩個班,每天大概有 300 名學生學習《可蘭經》,老師會講解經文內容和含義;又為非穆斯林開設了為期 3 個月的中英文課程。我們歡迎本地遊客來參觀清真寺。 於 books.google.com.tw -

#62.古蘭經的英文譯本| 穆罕默德與伊斯蘭教| 書 - Answering Islam

亞歷山大羅斯在1649出版了古蘭經的第一本英文譯本,並且命名為穆罕默德的古蘭經。它並不是直接從阿拉伯原文翻譯過來的,而是從早幾年出版的法文譯本 ... 於 www.answering-islam.org -

#63.在信徒的國度:伊斯蘭世界之旅 - Google 圖書結果

瓦西德先生說,這位先生年紀不過三十歲,可是他已經默記住大部分的《可蘭經》經文了。我說:「不過三十歲, ... 英文老師說,鎖上大門是為了不讓學童亂跑。 於 books.google.com.tw -

#64.古兰经- 维基百科,自由的百科全书

《古蘭經》把自身描述為「慧眼」、「母書」、「指南」(胡達)、「至理」(黑克麥提)、「教誨」及「啟示」。克提卜一詞亦可稱謂《古蘭經》,在阿拉伯語裡亦會用這些詞語 ... 於 zh.wikipedia.org -

#65.新聞英文超實用:九大宗教英文整理,世界觀從這邊開始!

佛教、伊斯蘭教、基督教的英文都知道,但你知道尼姑、神父還有道教的英文嗎?宗教影響人心也影響世界,看完這篇, ... 經典:<可蘭經>:The Koran 於 tw.blog.voicetube.com -

#66.科技英文》誰帶我們走入同溫層時代

當今全世界最多人讀的「書」,可能已經不再是聖經、可蘭經等宗教經典,而是人生沒有它就失色許多的臉書Facebook。 曾幾何時,我們的生活作息已然被臉書所制約──和 ... 於 www.core-corner.com -

#67.古蘭經- 人氣推薦- 2023年4月| 露天市集

古蘭經英文阿拉伯文字翻譯阿卜杜拉·優化阿里 ... 高貴的古蘭經阿拉伯文/英文翻譯[927頁] [5“ x7.25”] [平裝] ... 古蘭經在krze: ein zugang zum zum buch 布英文. 於 www.ruten.com.tw -

#68.伊斯兰教指南:了解伊斯兰教(Islam)、穆斯林(Muslim) 和 ...

... 非穆斯林人士了解伊斯兰教(Islam)、穆斯林(Muslim) 以及可兰经(又称古兰经)。 ... 英文书封面A Brief Illustrated Guide to Understanding Islam [带有插图的 ... 於 www.islam-guide.com -

#69.《古蘭經》

《古蘭經》(可蘭經、Koran、Qur'an)是伊斯蘭教的聖書,也是這個宗教最神聖的寫作。穆斯林認為它實際在是真主(Allah,安拉)的話,真主把這話語賜給 ... 於 www.chineseapologetics.net -

#70.帕盧丹焚燒可蘭經惹怒全球穆斯林土耳其延後3方會談| 世界民報

瑞典公民、丹麥極右政黨領導人帕盧丹21日在土耳其駐瑞典大使館焚燒伊斯蘭教的聖典可蘭經,引發全球穆斯林不滿,許多伊斯蘭國家紛紛表達嚴正抗議。 於 www.worldpeoplenews.com -

#71.最新英版《古蘭經》 英國上市 - 人間福報

過去的多種翻譯,常常有很牽強的阿拉伯語法的英文句子,使讀者模糊不清,不知所云。他說,出版此書目標,是讓不懂得阿拉伯文的英語讀者,看懂《古蘭經》。 於 www.merit-times.com -

#72.可蘭經中文版pdf的推薦,MOBILE01、YOUTUBE

博碩士論文下載網,穆罕默德耶穌,可蘭經第一句,古蘭經繁體中文,可蘭經英文,古蘭經解釋,古蘭經起源,回教可蘭經,穆罕默德長相. ... <看更多> ... 於 gadget.mediatagtw.com -

#73.可蘭經的英文單字- 英漢詞典

可蘭經 · Koran. 《古蘭經》(伊斯蘭教); 《可蘭經》; · Alkoran. <;古蘭經>;(伊斯蘭教的經典,一譯<;可蘭經>;); ... 於 www.chinesewords.org -

#74.認識伊斯蘭教

古蘭經完全不是敘事體裁,倒像是教義和聖約;穆斯林將之視為真主直接賜給穆罕默德的話語。 基督徒如果閱讀古蘭經,會看到熟悉的主題,例如,它提到真主用七天 ... 於 www.churchofjesuschrist.org -

#75.160856 可兰经图片、库存照片和矢量图 - Shutterstock

在Shutterstock 收藏中查找可兰经张高清库存图片和其余几百万张免版税库存照片、插图和矢量图。 ... 查看可兰经库存视频影片 ... 伊斯兰和阿拉伯书法与英文翻译。 於 www.shutterstock.com -

#76.古蘭經- 阿拉伯語:أَلْقُرآن,意思是誦讀-華人百科

《古蘭經》(或譯《可蘭經》,阿拉伯語:أَلْقُرآن,意思是誦讀,英語:Quran;Koran),是伊斯蘭教的經典,共有30卷114章6236節,古蘭經每一章以一個阿拉伯語詞作為名稱。 於 www.itsfun.com.tw -

#77.穆罕默德可蘭經 :: 博碩士論文下載網

博碩士論文下載網,穆罕默德耶穌,可蘭經第一句,古蘭經繁體中文,可蘭經英文,古蘭經解釋,古蘭經起源,回教可蘭經,穆罕默德長相. 於 thesis.imobile01.com -

#78.《古兰经》合辑

英文 翻译-塔格迪·希俩里和穆哈森·汗。 古兰经英文译解,塔甘丁·希拉里和穆罕默德·穆哈森·汉翻译 2019-12-27 - V1.1.0. 浏览翻译 - 下载翻译. 於 quranenc.com -

#79.Python 程式語言- 2023

# Python 指令. 中西區戶政荷蘭長照制度杭州自由行景點可蘭經.威盛可以買嗎Arenado 0623 趙羅尼.日式海報陳月琴陳昇 ... 於 according.pw -

#80.「可蘭經」英文翻譯及相關英語詞組- 澳典漢英詞典

Alkoran. 2.Koran. 「可蘭經的」的英文. 1.Koranic. 「古蘭經」的英文. 1.Alcoran. 2.the Koran. 3.Quran. 「蘭姆半經典理論」的英文. 1.Lamb's semiclassical theory. 於 hanying.odict.net -

#81.可蘭經- 英文字典

可蘭經英文 翻譯: 可蘭經[kě lán jīng] Quran (Islamic scripture) ..., 學習可蘭經發音, 可蘭經例句盡在WebSaru字典。 於 tw.websaru.info -

#82.古蘭經 - 中文百科知識

名稱:古蘭經; 英文名:أَلْقُرآن(阿拉伯語); 別名:可蘭經; 類別:哲學、散文; 字數:353千. 經文誦讀:穆罕默德; 經文管理:哈里發艾卜·伯克爾等; 經文定稿:宰德 ... 於 www.jendow.com.tw -

#83.印度:伊斯蘭學校不是學校 - 地球圖輯隊

印度的馬哈拉施特拉邦日前就宣布,如果伊斯蘭學校不教英文數學, ... 女孩們正在讀伊斯蘭的經典可蘭經,背誦可蘭經是伊斯蘭學校的重點課程之一。 於 dq.yam.com -

#84.可蘭經- 英文翻譯中文字典

蘭經的英文翻譯可蘭經拼音:kě lán jīng 英文解釋:Alkoran; Koran中文解釋:古蘭經。伊斯蘭教的經典。“可蘭”系阿拉伯文的音譯,意為“誦讀”。 清黃遵憲. 於 www.70thvictory.com.tw -

#85.貓咪大戰爭狂歡貓咪- 2023 - busting.wiki

... 遊戲名稱: 貓咪大戰爭支援平台: iOS/Android 支援語言: 日文・英文・韓文・ ... 加入,因此瑞典境內爆發抗議,還出現焚燒可蘭經的行為,如今匈牙利主要武器. 於 busting.wiki -

#86.可蘭經英文怎麼說 - 查查詞典

可蘭經英文 翻譯: alcoran…,點擊查查綫上辭典詳細解釋可蘭經英文發音,英文單字,怎麽用英語翻譯可蘭經,可蘭經的英語例句用法和解釋。 於 tw.ichacha.net -

#87.追蹤單號- 2023

... 扫描上方二维码即可订阅成功追蹤號碼或id 是專門用來辨認國內或國際貨件的一串數字,也可能是英文字母組合。 ... 可蘭經異教徒放天灯九把刀星座Dunhill 菸推薦. 於 byzantine.wiki -

#88.第三章借用注音誦讀《古蘭經》 - 伊斯蘭之光

英文 的拼寫用的是羅馬字母,俄語的拼寫是希臘字母, 中文拼音用的是拉丁字母體系,用這些字母拼讀阿拉伯文都是有缺陷的。 阿拉伯語中的許多音素都是漢語中沒有的, ... 於 www.islam.org.hk -

#89.麗寶跨年住宿- 2023

住宿也提供冰箱、烤箱、烤吐司機、電熱水壺和福容大飯店麗寶樂園店於107年獲得「中國回教協會」穆斯林友善餐旅認證,提供穆斯林專屬客房,客房內有免治馬桶、可蘭經、 ... 於 butcherly.wiki