台中榮總兒童心智科推薦的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦MichaelR.Leming寫的 凝視死亡的公開課 和許正典的 大人也有閃神的時候:終止注意力不集中與3分鐘熱度的症頭!都 可以從中找到所需的評價。

這兩本書分別來自木馬文化 和晶冠出版社所出版 。

國立暨南國際大學 諮商心理與人力資源發展學系輔導與諮商研究所 蕭文所指導 楊采蓁的 高齡者儀式化行為對其生活適應影響之研究 (2019),提出台中榮總兒童心智科推薦關鍵因素是什麼,來自於儀式化行為、生活適應、認知信念、心理需求。

而第二篇論文長庚大學 早期療育研究所 黃靄雯所指導 朱家芳的 多層次療育活動理念架構之研究 (2015),提出因為有 多層次活動、德懷術、早期療育、特殊需求嬰幼兒、活動設計的重點而找出了 台中榮總兒童心智科推薦的解答。

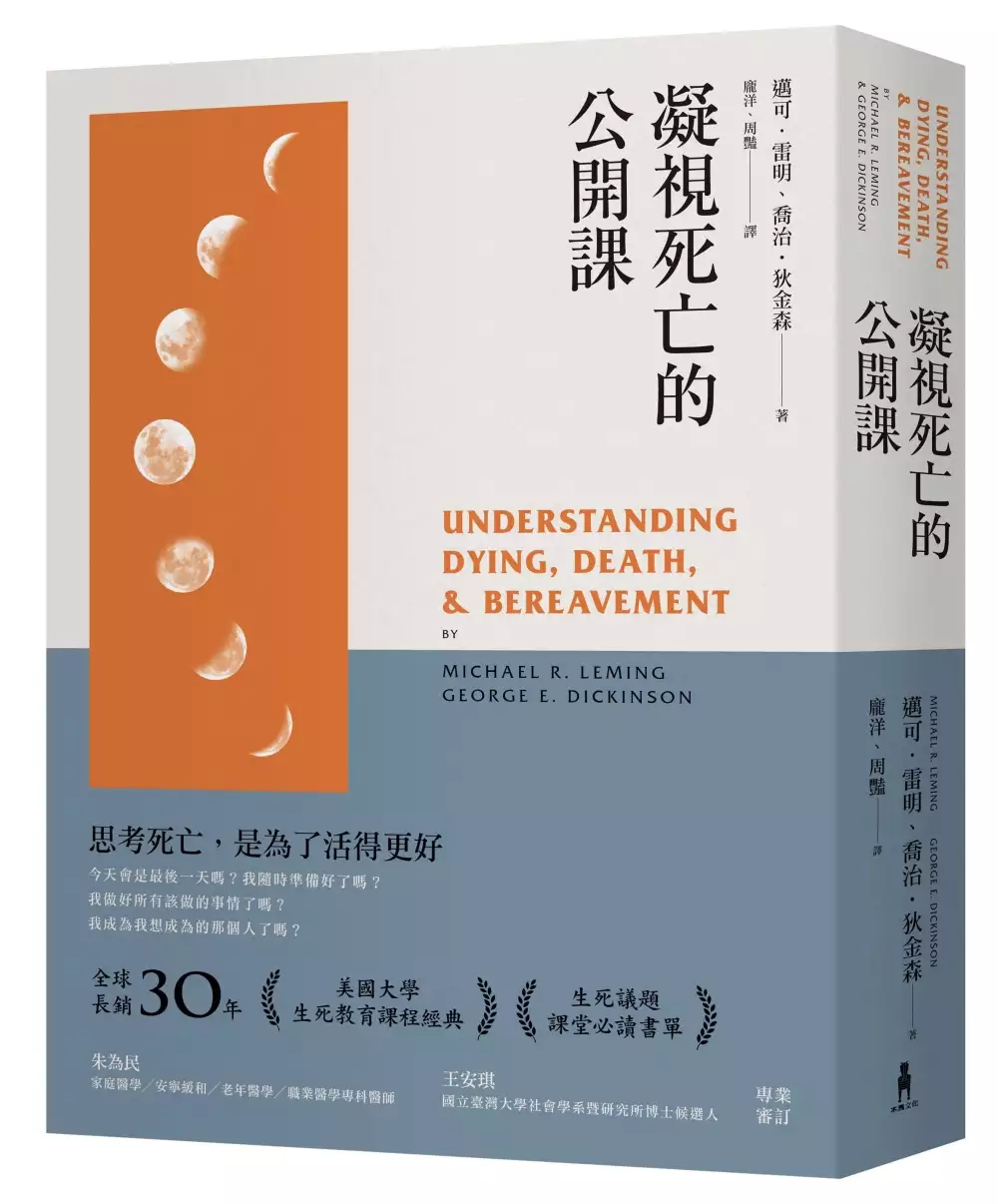

凝視死亡的公開課

為了解決台中榮總兒童心智科推薦 的問題,作者MichaelR.Leming 這樣論述:

思考死亡,是為了活得更好! 今天會是最後一天嗎?我們隨時準備好了嗎? 我們做了所有想做的事情了嗎? 我們成為了自己想要成為的人了嗎? ★美國大學生死教育經典課程 ★生死議題課堂必讀書單 ★全球長銷30年權威之作 ★心理學、醫學、社會學家一致推薦 【一本關於死亡的百科全書】 深度講解生命盡頭的關愛和恐懼,梳理了衰老、臨終與死亡的各個面向和發展歷程,不僅談及死亡和醫藥的局限,也說明了如何自主、快樂、擁有尊嚴地活到生命的終點。 廣泛涵蓋社會死亡學的諸多課題,具備學術性及實用性。以大量案例講述個人如何從社會層面和心理層面應對臨終、死亡和喪慟,從心

理學、歷史學、人類學、哲學等多種角度論證,消除死亡焦慮與恐懼。 ▎死亡不是終結,而是轉折。生活會繼續,學習與生命同行。 死亡的象徵陳述了生命的意義,而生命的象徵詮釋了死亡的真諦。生命的意義終究是人賦予的。──美國社會學家華納(William Lloyd Warner) 「死亡本身沒有好與壞,但人們卻用不同的價值定位不同的死亡。每種價值意義都有重要的行為後果。 在我們的社會中,很多人害怕死亡,因為他們認為死亡是不幸的。我們往往認為死亡是入侵者,專門破壞我們的好事。所以,過去醫療界會努力推遲死亡時間,支持病人活下去。即使死亡已經無法避免,人們也會依靠機器,多活一天是一天。我

們覺得死亡是應該想法設法避開的事,所以我們會認為,那些想死的人不是腦子有問題就是失去了理智。但是當大部分末期患者都接受了他們會死的事實後,死亡對他們來說已經變成了一種恩賜。這也許是因為人們會創造出價值等級,不同的價值有不同的意義。對於末期患者來說,尊嚴比在痛苦、屈辱、折磨中活著更有價值。所以,死亡對於已經接受現實的臨終患者來說其實是積極的。 丹尼爾‧戈曼的調查說明,患者面對死亡命運時會更堅定遵守他們心底的道德觀。他們會變得更遵循道德,對違反自己道德標準的人更嚴厲,對支持他們的人更友善。但思想開放的人對待和他們價值觀不同的人會變得更寬容。根據調查,這些發現在心理上影響了對死亡的恐懼,這種『

好好生活』的文化和它的道德準則會讓人們不再害怕死亡。文化決定了想要幸福生活應該怎麼做,而如果一個人生活得幸福,他也不會在死亡時經歷太悲慘的事。」(摘自本書第五章) 好評推薦 目前市面上少見的,對於死亡的各種面向,討論得最細膩的一本書籍。這本書可說是一本關於死亡的百科全書。即便我是一個終日與死亡為伍的醫師,依然從書中學習到太多重要的歷史、現象和觀念。我相信,每一個希望認識死亡的讀者,都可以從這本書中得到收穫。──朱為民│家庭醫學╱安寧緩和╱老年醫學╱職業醫學專科醫師 這本書整合醫學與社會心理的觀點,深入淺出地帶領我們瞭解臨終、死亡、與悲傷的議題。兩位作者使用知名的文學作品以及社會事

件文本,生動地陳述教學經驗以及生活案例。這本書不僅推薦為生死議題課堂的輔助閱讀,也非常適合有興趣瞭解臨終與死亡文化的讀者。──王安琪│國立臺灣大學社會學系暨研究所博士候選人

高齡者儀式化行為對其生活適應影響之研究

為了解決台中榮總兒童心智科推薦 的問題,作者楊采蓁 這樣論述:

本研究目的在探討高齡者的日常儀式化行為對其生活適應的影響,並瞭解儀式化行為背後的認知信念與心理需求。研究者採用質性研究之立意取樣,選擇未失智失能之高齡者為對象,以半結構性深度訪談法蒐集七位研究參與者的文本資料,再以詮釋現象學取向進行綜合性主題分析。研究結果如下:一、高齡者日常儀式化行為可分成五大類別共26種儀式化行為,其中,健康維護之儀式化行為包含起床儀式、規律運動、對飲食與喝水的堅持、固定回診醫療與服藥、使用保健食品;生活安排之儀式化行為包含固定安排旅遊、投入音樂藝文活動、學習成為生活重心、隨手做紀錄、參與休閒娛樂、特定時間看新聞/電視節目、刻意穿著打扮、經常反省自身;心情照顧之儀式化行為

包含進入閱讀世界、個人情緒轉化儀式、宗教相關儀式、堅持穿戴幸運物品;特殊記憶之儀式化行為包含特殊食物的儀式記憶、特殊收藏物品的儀式記憶、個人化的特殊儀式;與人連結之儀式化行為則包含家庭聚餐、家族團聚活動、同學/同事/朋友聚會、使用fb/LINE視訊互動、參加社團交友、志工服務。二、高齡者日常儀式化行為的認知信念涵蓋五大類別共26種認知信念如下:健康最重要、持續規律運動是維持健康的關鍵、簡單清淡飲食避開負擔、固定醫療與服藥就能控制病情、保健食品補充營養與體力;旅遊可放鬆心情增廣見聞、唱歌讓我快樂又長壽、活到老就要學到老、做紀錄手腦並用可防失智、休閒娛樂增添生活樂趣、新聞/電視節目不與社會脫節、合

宜裝扮讓自己變年輕、反省自身不貳過;閱讀幫助想法和心情的轉換、轉換心情自己處理、宗教是重要的心靈寄託、戴了幸運物品就覺得有安全感;特殊食物瞬間回憶幸福的滋味、特殊收藏物品開啟連結之鑰、個人化特殊儀式可撫慰心靈;家庭聚餐聯繫家人感情、家族團聚活動凝聚家族的向心力、「老友」是退休生活的重要精神依靠、視訊讓彼此聯繫沒有距離、社團交友可拓展人際關係、志工服務貢獻社會讓生命更有意義。三、高齡者日常儀式化行為背後的心理需求依生理、心理和社會人際等三個面向總共有14種心理需求。生理面向包含健康維護與增進、醫療照顧等需求;心理面向包含控制與穩定、自主、休閒娛樂、知能學習、心情照顧、自信、安全感、宗教靈性、連結

記憶與統整等需求;社會人際面向包含愛與隸屬、人際關係、自我實現和貢獻社會等需求。四、日常儀式化行為對高齡者生活適應之影響包含:有助於獲得控制,建立生活穩定感;維持健康、延緩老化;預防失智失能;提供生活重心與樂趣;增加自信;增加安全感;增廣見聞、自我賦能;轉化情緒、平靜心靈、瞭解生死之道;增進情感交流;對家族向心力有凝聚效應;增進社會人際關係;提升生命意義與價值;傳承經驗精神與文化;協助統整與回顧等共十三種影響。研究結果顯示高齡者日常儀式化行為,對其在生理、心理或社會人際層面上的生活適應,均具有正向功能與影響。最後依據上述研究結果進行討論並提出建議,以做為未來研究及實務工作者之參考。

大人也有閃神的時候:終止注意力不集中與3分鐘熱度的症頭!

為了解決台中榮總兒童心智科推薦 的問題,作者許正典 這樣論述:

據流行病學統計,在台灣的成年人之中,患有程度不一的「成人注意力失調症」。也就是說,至少有30萬人有注意力失調的問題。 成人過動主要表現在: 情緒障礙表現 社交的難民 工作與學習困難 做事缺乏組織 注意!如果您有以下幾項症狀,並且頻率停留在「極度頻繁」的狀態中時,表示您極有可能是ADHD成年患者: □一旦完成任何計劃中最具挑戰的部分之後,你多常有完成計劃最後細節的困難? □當必須從事需要有組織規劃性的任務時,你會多常有困難井然有序地去做? □你會多常有問題去記得約會或是應該做的事? □當有一件需要多費心思考的工作時,你會多常逃

避或是延後開始去做? □當你必須長時間坐著時,你會多常坐不安穩或扭動手腳? □你會多常像被馬達所驅動一樣,覺得自己過度地活躍,不得不做事情? ◎集中注意力三部曲: 第一階段:選取與過濾,為時大約3-5分鐘。 第二階段:持續,為時大約18-25分鐘。 第三階段:轉換,轉移到其他更有趣、更新鮮的事物或刺激上。 本書特色 1.華人區第一本談成人分心過動症與成人注意力失調表現的醫普書。 2.近年全球精神科醫師研究的大熱門!3C產品當道,上班族的ADD症狀引起廣泛重視,ADHD不再是兒童的專利。 3.收錄ADHD兒童與青少年、成人自我檢視評量表,幫助你辨認ADH

D的症狀。 4.提供6大案例解析,根據個案需求提出最專業的診斷與建議。 5.4項治療策略:依個案從心理會談、藥物治療、行為治療與營養補充等方面執行與治療。 6.破除成人過動症的12個迷思!包括是否能治癒、遺傳因素、藥物控制與是否影響婚姻等問題提出正解。 7.專文推薦:中山醫學大學校長、台灣老年精神醫學會理事長賴德仁,臺灣兒童青少年精神醫學會理事長張學岺醫師。

多層次療育活動理念架構之研究

為了解決台中榮總兒童心智科推薦 的問題,作者朱家芳 這樣論述:

本研究根據國內、外相關文獻、教學理論及新任教保員需求,彙整內容,研擬出多層次療育活動理念架構之初步基礎架構。根據此架構設計出問卷,邀請專家學者、實務單位主管及實務工作者,共計八位相關領域專家學者組成的專家小組,進行來回三次之德懷術問卷調查。研究結果歸得到多層次療育活動理念架構的四個層面,22個向度,93個細目等三個階層。以「活動目標內容」、「活動執行方式」、「活動評量」及「活動資源」等四個層面,統整了22個向度,93個細目。根據研究得出針對未來研究運用德懷術方法的建議為,依據研究目的擬定讓專家更加理解研究者所表達的文字敘述,且可在未達成一致性的題項,增加專家小組間的焦點團體討論。並希望未來相

關人員在使用多層次療育活動時,可打破自身專長的侷限,採開闊的心態運用等兩項建議事項。