台北劍潭青年活動中心的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦李芬蘭寫的 食林改錯 七大排毒迷思 可以從中找到所需的評價。

另外網站劍潭青年活動中心-價格比價與低價商品-2021年11月也說明:你想找劍潭青年活動中心價格查詢優惠折扣、人氣推薦商品就來飛比。在飛比有多樣式與各型號劍潭青年活動中心商品優惠選擇滿足您的需求與選擇,也提供有與周邊產品滿足您 ...

國立政治大學 民族學系 林修澈所指導 劉千甄的 台東布農族的人名:戶籍登錄與改姓名 (2016),提出台北劍潭青年活動中心關鍵因素是什麼,來自於姓名制度、戶籍登錄、改姓名、台東布農族。

而第二篇論文國立中正大學 戰略暨國際事務研究所 蔡育岱所指導 羅芝怡的 從國家安全之發展探討我國兵役制度變革 (2014),提出因為有 國家安全、軍事戰略、兵役制度、募兵制、徵兵制的重點而找出了 台北劍潭青年活動中心的解答。

最後網站救國團劍潭青年活動中心則補充:救國團劍潭青年活動中心. 救國團劍潭青年活動中心 台北市中山北路四段16號TEL:(02)2885-2151~9 FAX:(02)2885-3360. 會議設施. 本中可提供會議場地及各式教室,可 ...

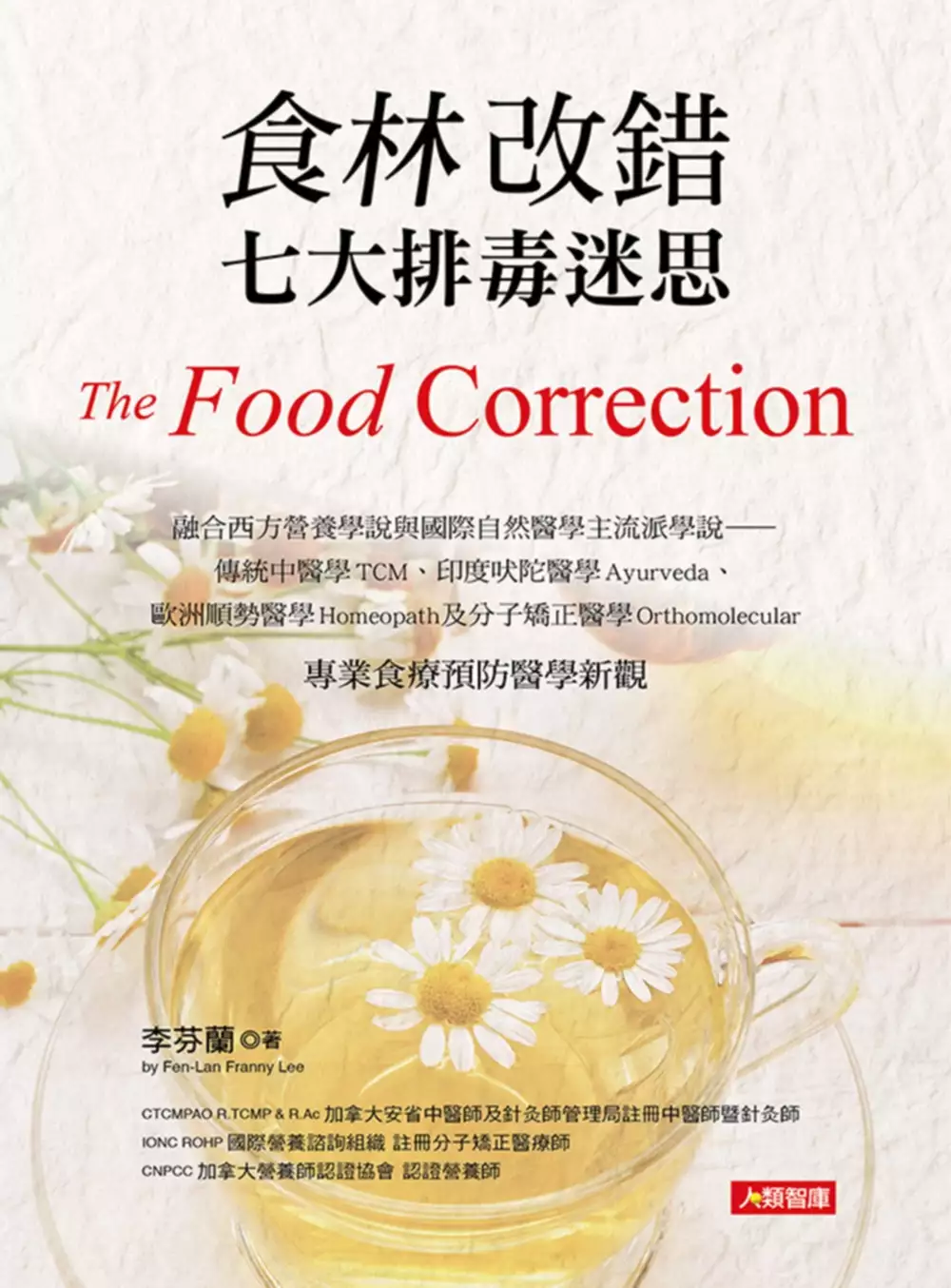

食林改錯 七大排毒迷思

為了解決台北劍潭青年活動中心 的問題,作者李芬蘭 這樣論述:

作者以國內外所學及多年在加拿大多倫多對各種族裔與不同族群累積的臨床經驗,自許效法清朝名醫家王清任改革中醫的精神,改革食療界的亂象與缺失而撰寫本書,期盼將這具有中醫改革的歷史意義衍生到食療的改革,能在「食林界」發揮撥亂反正的作用,為關心自我和親人健康的有心人士,提供具科學驗證、臨床實踐的全方位專業養生食療觀。 融合西方營養學說與國際自然醫學主流派學說——傳統中醫學(TCM)、印度吠陀醫學(Ayurveda)、歐洲順勢醫學Homeopath及分子矯正醫學(Orthomolecular Health),在此專業架構下,讓讀者釐清真確的健康常識和排毒觀念,進而擁有健康。

排毒本身屬於「廣義食療」範圍。錯誤的食療養生排毒觀念不僅無法達到此目標,反而適得其反。本書主要協助讀者釐清對七大排毒管道和各排毒管道所需營養素的迷思,嘗試以完整的架構與多元化的知識,包括食療、穴位按摩、淋巴引流、藥浴、保健食品等方法協助讀者打開人體這七大排毒管道,進而達到預防疾病,永保健康。 人體有皮膚、肺、大腸、肝臟、腎臟、淋巴系統及血液等七大排毒管道。不論養生、改善過敏體質、提升免疫力、預防慢性疾病或防癌,最基本要能打開人體這七大排毒管道,讓這七大排毒管道暢通無阻,身體才能健康。排毒因時因地因人而異,排毒和養生觀不可分割,排毒不僅是防癌的根源,更是預防精神疾病、抗老防衰,治療過

敏的基礎。 本書特色 臨床醫師 帶來 獨家‧全新 的廣義食療觀 1 教您如何判別健康食品 2 為您建構食療必備4大原則 3 破除生機飲養生迷思 4 解開大豆致癌之謎 5 揭發高碳水化合物的飲食風險 6 顛覆排毒舊思維

台北劍潭青年活動中心進入發燒排行的影片

台湾の戦国BASARA同人イベント戰芭!蕉原戰(2012/10/21)-コスプレ

実錄ロケ地:台北 劍潭青年活動中心 經國紀念堂 周邊

攝影協力:天解

台東布農族的人名:戶籍登錄與改姓名

為了解決台北劍潭青年活動中心 的問題,作者劉千甄 這樣論述:

本論文除了緒論及結論外,共分為四個章。「第一章 台東布農族的氏族制度與傳統名制」,探討在18世紀左右遷移至台東地區的布農族,以郡群為主要,巒群為次要的組成比例,因移居的過程不斷分裂,致使在氏族的認同傾向「小氏族」層次。能夠驅使布農族有如此強大的遷徙能力的原因,除了尋覓良好的生活條件之外在條件外,更有氏族間的連結及嚴格的禁婚規則之內在條件。「氏族制度」(血親的)與「禁婚規則」(姻親的)是形成布農族社會的二大載體,「名制結構」則是具體反映其社會制度的「表體」。布農族的名制結構為「永續性個人名姓後列型」,其中分為「氏族名」和「個人名」二個部分。「氏族名」和氏族社會的運作息息相關。對布農族而言,氏族

的概念是具有層次性,並根據不同的語境脈絡、社會功能而有不同的表達層次。然而氏族名的使用卻是有禁忌的,在當時強鄰環伺的時空背景下,布農族人傾向先表明「個人名」再來才是「氏族名」。是以,襲名制伴隨的同名現象提供了保護的作用。在襲名制下,無論男名或女名,能夠使用的數量並不多,因而形成較高的同名比例。在此之下,「聯名制」便是解決同名現象的權宜之計。此情形亦可在日本時代的戶口簿登記中可發現到。戶口簿的登錄是布農族人名文字化的濫觴,從該史料整理而成的台東布農族名譜可觀察出幾點:1.女性的同名比例較高;2.隨著布農族和周邊民族的互動,自然會納入其他異民族的人名;3.日本時代的台東布農族使用聯名制的情形不少,

且己名聯名制相對夫妻聯名制的使用比例高;4.從聯名的使用情形來看,郡群較巒群強調氏族內部成員的分支和次序關係。「第二章 日本時代戶口登錄制度的發展」則藉由各時期的蕃情調查探討總督府如何進行人名調查,以及如何理解原住民的姓名制度。從起初僅是了解部落裡重要人物的《蕃社台帳》到全面性調查的《蕃人戶口調查簿》揭示了原住民人名文字化的進程,更是日後改姓名政策推動的基礎。昭和15年(1940) 2月11日,台灣總督府公布改日本姓名的政策。事實上,原住民的改姓名運動比平地人更早實施。根據近藤正己的研究,原住民改姓名可分為個人式,視同化程度而決定的「認可制改姓名」及昭和19年(1944)後全面推行的「許可制改

姓名」。「第三章 台東布農族改日本姓」則更進一步地討論台東布農族如何進行改姓名。名制是一個民族親屬及社會制度的表徵。是以,在分析改姓名政策帶來的影響前,必須先從日本的家庭制度、名制的角度切入,來探討日本的姓氏觀。日本傳統的「家」有家屋、家產、家業、家名等四大構成要素,繼承制度則是行嫡長子繼承的「家督繼承制」。其中,家名更是家督繼承的核心。同時,這樣的制度在明治民法制定後,配合《戶籍法》加以法制化後形成「戶主」的概念,並賦予戶主相當的權力。在「戶主之法」下,日本的「家」與「戶」二者的關係相當緊密,甚至規定「一戶一家名」,即該戶的成員都必須與戶主同一家名。可想而知,重視家名的日本,在名制結構的表現

上呈現「の結構」,即「永續性個人名姓前列型」。隨著日本政權統治後,這樣的家制度和戶主之法便引進台灣。由於警察勢力遲至昭和12年(1937)才進入台東布農族地區,而戶口登錄的開始與警察勢力推進的時間序息息相關。無論是戶口登錄或是之後的改姓名都是先從有駐在所或教育所的地方開始,如延平鄉武陵村的Bukulav部落。此外,戶口登錄的方式更是日本家制度的概念強勢介入之媒介。戶口登錄可說是改姓名的前奏。戶口登錄形成的改變有三:1.氏族的網絡開始被切割成數個家戶單位;2.布農族的名制結構從「of結構」(姓後列型)轉變到「の結構」(姓前列型);3.婚入女性在嫁入夫家後必須被迫改氏族名。到了之後的改姓名政策因其

是根據戶口簿執行,因此連帶影響台東布農族:1.一氏族切割成數個日本姓,形成極大的混亂;2.正式改用日本姓名,並同日本的名制行「の結構」(姓前列型);3.婚入女性改用夫家日本姓後,加深禁婚規則的混淆程度。「第四章 台東布農族改漢式姓」。相較於日本時代先歷經漫長且細膩的蕃情調查和戶口登錄後,才執行改姓名政策。國民政府時期的改漢式姓名政策,則是在民國34年(1945)12月6日便訂頒《台灣省人民回復原有姓名辦法》。雷厲風行的執行速度,一方面表示其必須奠基在日本時代的戶口簿資料,二方面也顯示草率的策略帶來更大的彈性空間。是以,台東布農族在改姓名時,有賴於當時的內本鹿地區漢人通事出身,同時也是台東廳關山

郡駐在所的警手─鄭江水先生,因熟悉布農族氏族社會,同時又通曉漢語、日本語、布農語,因此氏族名與漢姓的對照,大致能將「中氏族名」對應「漢姓」,因此呈現出能以「漢姓」對照中氏族,日常生活中以「小氏族名」展現台東布農族的氏族認同。儘管相較日本時代的改日本姓狀況,混亂程度較小。但是因漢姓使用時間較日姓久,加上現代人往來頻繁;台東布農族尚能在台東地區以漢姓分辨彼此所屬氏族,但只要跨越台東,面對其他地區更加混亂、無規則的漢姓取用方式,對台東布農族來說亦是困擾。在《姓名條例》通過,原住民得恢復傳統人名。然歷經時代變遷,如何調和各地方的氏族認同,找到一個大家都能接受的登錄格式,是一件相當艱辛的挑戰。

從國家安全之發展探討我國兵役制度變革

為了解決台北劍潭青年活動中心 的問題,作者羅芝怡 這樣論述:

兵役制度隨著國家政策及軍事戰略的需求來制定,又隨著國家內部政治、經濟、文化與外部威脅、國際情勢、戰爭型態改變來調整。而其目的在於有效的獲得軍隊所需之兵員,嚇阻與抵抗他國的武裝侵略,以確保國家安全,維護人民生命財產。 自1949年政府播遷來台後,因兩岸的對立關係,讓台灣長期面臨隨時都有戰爭發生的氛圍,因而需要維持充足的兵力,故在此時空背景需求下,實施了可保持充足兵員的徵兵制,同時也達到戰略規劃的功能。但近年來國內外時空環境的變化,軍事科技日新月異,未來戰爭勢必依賴高科技的專業人員已是不爭的事實,加上我國社會結構改變、人口面臨少子女化衝擊、義務役兵役役期縮短、國軍單位精簡裁撤等政策影響,使國軍兵

源獲得產生困擾,因此有越來越多的學者、專家及社會大眾,質疑現階段所採行的徵兵制已不符時需,應該要因應國內外戰略環境改變及兩岸關係發展等各項因素,並在可確保我國家安全及人民福祉的終極目標下,結合實際狀況來調整我國的兵役制度以支援軍事戰略發展。 因此現行兵役制度是否符合時代脈動?能否滿足國家需求、國防未來建軍需要及應付國內外環境變化?是一件值得深入探討的議題。

想知道台北劍潭青年活動中心更多一定要看下面主題

台北劍潭青年活動中心的網路口碑排行榜

-

#1.「自打嘴!?」曾說收回劍潭青柯「專簽」續租 - Tvbs新聞

曾被台北市長柯文哲批評,劍潭青年活動中心是「黨國不分」下的產物,當時說2015年年底就要收回,改建成濕地公園,不過後來不但沒有下文,議員還發現, ... 於 news.tvbs.com.tw -

#2.劍潭檢疫旅館(原救國團劍潭海外青年活動中心) review

出了大廳後就前往防疫計程車隊填寫資料, 同時接受在旁的防疫人員噴灑消毒水. 之後就坐計程車直驅旅館. 因政府有補助給司機,所以住台北的人只須付1000元. 防疫旅館簡介. 於 www.keepersreview.xyz -

#3.劍潭青年活動中心-價格比價與低價商品-2021年11月

你想找劍潭青年活動中心價格查詢優惠折扣、人氣推薦商品就來飛比。在飛比有多樣式與各型號劍潭青年活動中心商品優惠選擇滿足您的需求與選擇,也提供有與周邊產品滿足您 ... 於 feebee.com.tw -

#4.救國團劍潭青年活動中心

救國團劍潭青年活動中心. 救國團劍潭青年活動中心 台北市中山北路四段16號TEL:(02)2885-2151~9 FAX:(02)2885-3360. 會議設施. 本中可提供會議場地及各式教室,可 ... 於 www2.cksh.tp.edu.tw -

#5.劍潭海外青年活動中心, 中山北路四段16號, Taipei (2021)

劍潭 海外青年活動中心已於109年3月與臺北市政府合作成為民間首座「臺北市安心檢疫所」,提供海外回國民眾居家檢疫之作業。 本中心接待對象凡參加公益、教育、服務、 ... 於 www.glotels.com -

#6.【住】士林住宿劍潭青年活動中心試住(近士林夜市) -2016.05

這次入住劍潭海外青年活動中心好多學生時代的回憶都湧上來了XD 不是第一回進來但好像是第一回很仔細的看看這裡面因為是青年活動中心.依政府的規定, ... 於 aprilbear.pixnet.net -

#7.劍潭海外青年活動中心案(1973)

劍潭青年活動中心 範圍土地內主要為台北市政府經管之市有地,占總 ... 簡稱國產局)及台北市政府接管後,全部出租救國團使用可收取之租金合計達3,838萬 ... 於 old.cipas.gov.tw -

#8.劍潭海外青年活動中心,台北市, 台灣- 比較優惠

劍潭 海外青年活動中心,台北市, 台灣- 在HotelsCombined上找出最划算的訂房優惠。一次比較所有熱門旅遊網站。在584則評價中,獲評為8分(最高10 分)。 於 www.hotelscombined.com.tw -

#9.[新聞] 劍潭青年活動中心墜樓美籍人士命危- Gossiping板

台北 市消防局獲報,救國團劍潭青年活動中心有一名美國人墜樓,救護人員到場後緊急送新光醫院救治,到院前已無生命跡象。 台北市消防局勤指中心下午3 ... 於 disp.cc -

#10.[台北]C/P值爆高士林住宿點-劍潭青年活動中心,文末還有士林 ...

May 18. 2016 22:23. [台北]C/P值爆高士林住宿點-劍潭青年活動中心,文末還有士林夜市美食攻略,順便來嚐嚐P&P的美味餐點吧by蛋拔. 7285. 創作者介紹. 於 hankcheng1786.pixnet.net -

#11.防疫檢疫所|臺北市安心檢疫所(救國團劍潭海外青年活動中心)

在AsiaYo 預訂防疫檢疫所|臺北市安心檢疫所(救國團劍潭海外青年活動中心)的房間,不僅免收訂房服務費,更提供住客的真心評價做為參考。還有其他超人氣台北民宿、台北 ... 於 asiayo.com -

#12.劍潭青年活動中心的價格推薦 - BigGo

劍潭青年活動中心 價格推薦共6筆商品。包含5筆拍賣. ... 住宿防疫檢疫所|臺北市安心檢疫所(救國團劍潭海外青年活動中心) · $2,053. 價格持平. AsiaYo, 台北市,士林區. 於 biggo.com.tw -

#13.劍潭青年活動中心

名稱:劍潭青年活動中心. 會議室:40間. 客房:262間. 設施:. 位置:故宮博物館、士林夜市、美術館…等. 地址:台北市中山北路四段16號. 劍潭海外青年活動中心座落台北 ... 於 www.naturetour.com.tw -

#14.劍潭海外青年活動中心 - Facebook

劍潭 海外青年活動中心, Taipei, Taiwan. 9204 likes · 24 talking about this · 253226 were here. 劍潭海外青年活動中心已於109年3月與臺北市政府合作成為民間 ... 於 www.facebook.com -

#15.劍潭海外青年活動中心訂房 - KAYAK

劍潭 海外青年活動中心的座落地點靠近捷運劍潭站,提供做為造訪台北市的理想下榻之地。 有游泳池、快速入住/退房和公共區域提供免費無線網路。 於 www.tw.kayak.com -

#16.Chientan Youth Activity Center | 劍潭青年活動中心蓮花廳

劍潭青年活動中心 蓮花廳,大家都在找解答。宴會廳. 容納人數: 660人餐飲介紹:. ○ 1樓26桌、2樓40桌,每桌10人計。 ... 蓮花廳. 容納人數: 20~50人餐飲介紹:. 於 twagoda.com -

#17.防疫新生活,2021劍潭青年活動中心冬令營秒殺額滿 - 中央社

中央社訊息服務20210114 14:43:50)防疫後的第一個寒假,全台各地舉辦無數場冬令營活動,因受疫情無法出國影響,許多營隊早早就額滿,其中台北劍潭青年 ... 於 www.cna.com.tw -

#18.20130914_士林_劍潭青年活動中心@ 瑄庭愛旅行 - 隨意窩

今天瑄爸公司舉辦45周年廠慶在士林的劍潭青年活動中心舉辦慶祝活動除了有員工精彩的表演之外還特別邀請了川劇大師表演變臉節目很精采喔青年活動中心在從前從前是青年 ... 於 blog.xuite.net -

#19.台北-劍潭海外青年活動中心| 飯店商旅優惠券 - GOMAJI

台北 -劍潭海外青年活動中心✱ 座落台北市劍潭西隅基隆河畔,不僅為救國團容量最大之研習訓練中心,亦為台北市區綜合功能最完整之教育訓練場地。捷運劍潭站近在咫尺, ... 於 www.gomaji.com -

#20.劍潭青年活動中心

劍潭 海外青年活動中心座落於台北市劍潭,又稱劍潭青年活動中心,是由中國青年救國團營運的青年活動中心,也是綜合性的會議中心。鄰近台北捷運淡水線劍潭站、面對劍潭 ... 於 www.google.com.tw -

#21.劍潭海外青年活動中心(士林) - 32 則旅客評論和比價 - TripAdvisor

... 活動中心(士林)。瀏覽劍潭海外青年活動中心中52名旅客的評論, 80張遊照以及訂房優惠;並在滿分5分的旅客評等中獲得4分。 ... 111 台灣士林台北中山北路四段16號. 於 www.tripadvisor.com.tw -

#22.士林住宿劍潭海外青年活動中心寬敞園區房間新穎CP值高YH有 ...

跟著一起成長一起變化, 從小到大都聽過甚至住過的救國團劍潭活動中心, 除了可以辦活動當然就是離士林夜市最近的住宿飯店青年旅舍從圓山捷運站往劍潭 ... 於 dressingfrad.pixnet.net -

#23.圖利?劍潭青年中心續租爆「降價」 北市8年少收1.5億 - 三立新聞

台北 市劍潭青年活動中心,雖然是隸屬救國團,但是土地是向北市政府承租。不過因為地屬精華地段,佔地大約一萬多坪,外面一坪租金900到1200元, ... 於 www.setn.com -

#24.台北市劍潭青年活動中心相關報導 - Yahoo奇摩

最新最豐富的台北市劍潭青年活動中心相關新聞就在Yahoo奇摩新聞,讓你快速掌握世界大事、財經動態、體育賽事結果、影劇圈內幕、社會萬象、台灣在地訊息。 於 tw.yahoo.com -

#25.劍潭青年活動中心 - 廣埕物業管理公司

劍潭青年活動中心. Image. 歡迎瀏覽劍潭青年活動中心. 台北市. 16℃. 陰天. 地址: 電話: 傳真: © 2021 Newcity, 網站管理廣埕物業. 於 www.rfss.com.tw -

#26.劍潭青年活動中心,交通資訊 - 原創BL only

劍潭青年活動中心 ,交通資訊活動場地在經國紀念堂的欣悅廳,(B1)地下室喔。 來源: 劍潭青年活動中心官網http://chientan.cyh.org.tw/traffic.p. 於 bl69only.pixnet.net -

#27.台北救國團劍潭海外青年活動中心 - 全球訂房

台北 救國團劍潭海外青年活動中心近八年來每年均獲得ISO9001:2008的質量認證,已是重要會議及活動的指定地點;腹地約五公頃,建築本體是由名建築師朱祖明, ... 於 hotel.eztravel.com.tw -

#28.台北士林住宿。捷運劍潭站【劍潭青年活動中心】台北城的御 ...

捷運劍潭站【劍潭青年活動中心】台北城的御花園。士林夜市旁住宿。P&P CAFÉ潭園咖啡. 519. 於 maggiechen1688.pixnet.net -

#29.劍潭青年活動中心地址 - 雅瑪黃頁網

公司名稱: 劍潭海外青年活動中心* 聯絡人: 李小姐* 公司地址: 台北市士林區中山北路4段16號* 聯絡方式: 電話:02-28852151#1212 傳真:02-28861861 行業別: 未 ... 於 www.yamab2b.com -

#30.臺北市安心檢疫所(劍潭海外青年活動中心) - 四方通行

住址:台北市士林區中山北路四段16號 · | 四方通行訂房專線:07-9682715 · 國旅券訂房租車都可用!五倍加碼全館消費抽住宿券! 於 www.easytravel.com.tw -

#31.VR 實景- 劍潭青年活動中心

劍潭 海外青年活動中心座落台北市劍潭西隅基隆河畔,可供1000人食宿,不僅為救國團容量最大之研習訓練中心,亦為台北市區綜合功能最完整之教育訓練場地。 於 www.taiwan66.com.tw -

#32.台北劍潭青年活動中心-活動工讀生 - 打工趣

位於台北的工作「台北劍潭青年活動中心-活動工讀生」,時薪133元,☆《工作待遇》 薪資:$133/hr 超時加班... 於 worknowapp.com -

#33.救國團劍潭海外青年活動中心 - 维基百科

劍潭 海外青年活動中心(英語:Chien Tan Overseas Youth Activity Center)座落於台北市劍潭,又稱劍潭青年活動中心,是由中國青年救國團營運的青年活動中心,也是綜合 ... 於 zh.wikipedia.org -

#34.台北遊報|士林景觀住宿-劍潭海外青年活動中心 - W小姐旅行畫報

劍潭 海外青年活動中心,坐擁台北市花園絕景,逛士林夜市不怕逛太晚有壓力,步行10分內, 劍潭青年活動中心, 士林夜市住宿, 捷運劍潭站, 劍潭站住宿, ... 於 www.hellomissw.com -

#36.劍潭青年活動中心又惹議梁文傑:柯市府為救國團大開經營權後門

救國團「賤租」劍潭青年活動中心引關注,柯市府原不續租,2016年重新協調簽 ... 救國團經營的劍潭青年活動中心,與台北市政府土地租約到2024年,北市 ... 於 news.ltn.com.tw -

#37.劍潭青年活動中心換約8年後歸北市府 - 好房網News

救國團管理劍潭青年活動中心持續引發爭議,台北市府仍選擇與救國團簽訂新約,8年後將無償接管,然而市議員踢爆新約租金大降價,質疑市府只是再度「賤 ... 於 news.housefun.com.tw -

#38.救國團劍潭青年活動中心: Chientan Youth Activity Center

地址:台北市中山北路四段16號TEL:(02)2885-2151~9 FAX:(02)2885-3360 [email protected]. © 2016 救國團. All Rights Reserved. Powered by Surehigh. 劍潭青年活動 ... 於 chientan.cyh.org.tw -

#39.台北真善美講座- 台北救國團劍潭青年活動中心 - 培基文教基金會

時間: 第一階段: 地點: 台北救國團劍潭青年活動中心. 地址: 台北市士林區中山北路四段16號. 2016年2月3-5日 (三)~ (五)18:45-21:45. 2016年2月6日(六) 9:00-18:00. 於 tw.iblp.org -

#40.【台北住宿推薦】劍潭青年活動中心.士林夜市旁平價住宿好 ...

劍潭青年活動中心 位於台北市中山路和通河街口,交通便利,距離士林夜市走路只要10分鐘,座落台北市劍潭西隅基隆河畔,園區內花木扶疏,環境優美,是 ... 於 ipapago.tw -

#41.救國團劍潭青年活動中心 | 健康跟著走

台北青年活動中心 - 劍潭海外青年活動中心座落台北市劍潭西隅基隆河畔,可供1000人食宿,不僅為救國團容量最大之研習訓練中心,亦為台北市區綜合... 於 info.todohealth.com -

#42.土地賤租救國團?北市府年底收回劍潭青年活動中心 - 風傳媒

台北 市政府工務局7日表示,將不再續租救國團劍潭青年活動中心的土地,今年12月31日契約屆滿後,由目前的風景區透過都市計畫變更為公園用地,並作青年 ... 於 www.storm.mg -

#43.113年臺北市無償取得救國團劍潭青年活動中心建築物產權

民國77年以前中國青年救國團依法取得劍潭海外青年活動中心建物產權約達65%,國有 ... 臺北市政府工務局大地工程處網站(http://www.geo.gov.taipei/)自行下載使用。 於 www.geo.gov.taipei -

#44.劍潭海外青年活動中心國際青年旅舍

劍潭 海外青年活動中心YH座落台北市劍潭西隅基隆河畔,可供1000人食宿,全中心建築群大致分成三區: · 教學區位於青山旁綠影成趣之劍潭湖畔,教室環境清幽。 於 www.yh.org.tw -

#45.線上訂房系統 - 救國團劍潭青年活動中心

快速訂房STEP.1 - 救國團劍潭青年活動中心 ... 飯店地址:台北市中山北路四段16號入住時間:15:30之後退房時間:11:00之前飯店登記號:本中心非旅館登記 ... 於 cyh.ezhotel.com.tw -

#46.臺北市安心檢疫所(救國團劍潭海外青年活動中心)-台北防疫旅館

臺北市安心檢疫所(救國團劍潭海外青年活動中心)是位於台北的防疫旅館,如果班機取消或延期,可免費取消訂單或改期。mrhost提供專業線上白金客服,協助您解決入境台灣的 ... 於 www.mrhost.com.tw -

#47.劍潭海外青年活動中心 - 中文百科全書

該中心是位於台北市中心的大型會議場所,範圍內土地總計6.0244公頃,其中3.7882公頃,為台北市政府經管之市有地,另有台灣國家安全局及台鐵所屬公地2.0471公頃,不過, ... 於 www.newton.com.tw -

#48.台北劍潭青年活動中心附近的飯店 - Booking.com

靠近劍潭青年活動中心的特色飯店 · 透過以下分類搜尋: · 天閣酒店台北劍潭 · 天閣酒店台北士林 · 台北圓山大飯店 · 晴美公寓酒店 · 台北歐華酒店 · 台北發現青年旅舍. 於 www.booking.com -

#49.劍潭活動中心年底約滿將變溼地公園 - 公視新聞網

救國團長期向台北市政府、承租的劍潭青年活動中心的土地,在年底契約到期之後,市政府就不再續約,市府強調,這個地方,原本就是溼地,未來將會 ... 於 news.pts.org.tw -

#50.酒店救国团剑潭海外青年活动中心(台北市安心检疫所) 臺北

酒店救国团剑潭海外青年活动中心(台北市安心检疫所) 臺北- 3星级酒店. 酒店位于士林区,走路只需10分钟就可以到圆山公园,而距离台北故事馆仅600米. 於 chientan-youth-activity-center-cyh-chientan-guest-house.gettaipeihotels.com -

#51.撈過界?救國團劍青租約2024才到期柯市府搶公告開發案

台北 市長柯文哲以專簽方式延租救國團劍潭青年活動中心土地8年,並換得房屋贈與契約,由於2024年12月31日租約及贈與契約到期,北市府財政局公告徵求 ... 於 tw.appledaily.com -

#52.[玩‧台北]劍潭青年活動中心住宿 - 橘子新樂園

九寶聚會輪到北部,北部的住宿地點要找到俗擱大碗的,真的不容易。 這次因為活動範圍在陽明山士林一帶,就住在「劍潭青年活動中心」,離劍潭捷運站滿 ... 於 orangechen.pixnet.net -

#53.「台灣住宿」台北劍潭捷運站走路10分鐘~救國團劍潭青年活動 ...

「台灣住宿」台北劍潭捷運站走路10分鐘~救國團劍潭青年活動中心 ... 在agoda看到,我才知道這有在開放住宿的耶!離捷運站跟士林夜市走路10分鐘,一晚四人房 ... 於 tsh0622.pixnet.net -

#54.[台北。士林]潭園咖啡座(劍潭青年活動中心內) - 真心部落

看著電視新聞播以後40歲以上不能再入住青年活動中心,有經過來走走繞繞一下!裡面有一間潭園咖啡座,順道喝杯果汁休息一下。 柳橙汁60元裡面有8桌,也有戶外區價目表有 ... 於 kelsy310.pixnet.net -

#55.快訊/萬華確診老翁住「台北安心檢疫所」 僅4天竟猝死房內

本土疫情延燒雙北醫護量能短缺,有確診者病患因無病房可住只好選擇返家或到檢疫所,但卻發生憾事!劍潭青年活動中心24日中午11時許警消獲報,1名72歲 ... 於 www.ettoday.net -

#56.救國團劍潭海外青年活動中心 - Wikiwand

劍潭 海外青年活動中心(英語:Chien Tan Overseas Youth Activity Center)座落於台北市劍潭,又稱劍潭青年活動中心,是由中國青年救國團營運的青年活動中心,也是綜合 ... 於 www.wikiwand.com -

#57.救國團劍潭青年活動中心 - 中文百科知識

相關詞條 · 劍潭海外青年活動中心. 所屬公地2.0471公頃,不過,該等土地均統由救國團管理營運。 · 國際維基媒體年會. 於2007年在台灣台北的救國團劍潭海外青年活動中心舉辦。 於 www.easyatm.com.tw -

#58.中國青年救國團劍潭青年活動中心 - 樂趣地圖

於台北市青年會及青年中心的中國青年救國團劍潭青年活動中心電話號碼:02-2885-2151,地址:台北市士林區中山北路四段16號,傳真:02-2885-2151,分類:社會服務、社會團體、 ... 於 poi.zhupiter.com -

#59.台北劍潭青年活動中心 - Bigmktu

在Tripadvisor 上查看劍潭海外青年活動中心附近旅遊景點,瀏覽台北士林劍潭海外青年活動中心附近最佳旅遊景點的旅客評論和. 劍潭青年活動中心內有充足的停車格,住宿 ... 於 www.bigmktu.co -

#60.【台北住宿】士林住宿|劍潭青年中心~近士林夜市、平實的價格

這次入住了劍潭青年中心顛覆了史努比對此處的刻板印象, 原本以為青年活動中心就是提供學生們舉辦活動及旅遊簡單住宿的地方, 一進入劍 ... 於 snoopyblog.com -

#61.《婚攝》劍潭青年活動中心婚宴-圓覺+鄭潔婚禮

新娘秘書:Sarah 范姜汶軒 · 婚宴場地:救國團劍潭青年活動中心 · 婚禮攝影:婚攝大嘴工作室 · 婚禮錄影:C&O Studio · 婚禮主持人:Elaine玩婚禮 · 婚紗禮服:Lin haute Bridal ... 於 www.mouthwedding.com -

#62.劍潭青年活動中心- 會議場所 - Directory of Taiwan

劍潭青年活動中心 | 貿易展示、展覽館與會議中心/ 會議場所| 台灣指南. 於 directory.taiwannews.com.tw -

#63.(2)台北士林。劍潭青年活動中心~硬體很強什麼都有,吃就隨便啦!

因為高雄的校友們包車上來玩,還要聚餐 所以有提供住宿跟聚餐場地的劍潭活動中心成為首選 離士林夜市近,到台北市也方便,住宿也不比外面飯店差 於 yyhouse.tw -

#64.劍潭海外青年活動中心士林夜市圓山大飯店優質完善住宿環境

劍潭 海外青年活動中心座落於台北市劍潭西隅基隆河畔,也就是捷運劍潭站與士林夜市周邊,可供1000人食宿,不僅是救國團容量最大的研習訓練中心,也是 ... 於 misshuan.tw -

#65.劍潭海外青年活動中心(臺北市安心檢疫所) - Expedia

此飯店位於士林區,距離台北市立美術館和士林夜市不到2 公里。臺北市兒童新樂園和寧夏夜市也在5 公里距離內。捷運劍潭站在10 分鐘腳程內,走到捷運圓山站大約18 分鐘。 於 www.expedia.com.tw -

#66.NGO團體:劍潭青年活動中心應轉型成國際參與中心 - 新頭殼 ...

青平台基金會與「作伙國際志工及國際參與交流平台」,於昨日(10月16日)舉辦國際交流與志工經驗交流座談會,今天包含全球在地行動公益協會、曾任職外交 ... 於 newtalk.tw -

#67.【國內住宿】台北劍潭青年活動中心~CP值超高!背包客省錢 ...

近年吹起一股省錢旅遊風潮對於愛玩又想多玩的人來說,如果能節省每一次的旅遊花費省下來的錢還能多玩幾次呢! 而旅行中最花錢的不外乎就是住宿和交通 ... 於 hsylvia.pixnet.net -

#68.劍潭青年活動中心- 台北- abic愛貝客親子遊

台北 - 位在台北市士林區的劍潭青年活動中心,擁有極佳的地理位置,臨近捷運站、士林夜士,地處基隆河畔,可遠眺大直橋,若入住高樓層還可欣賞美麗的 ... 於 www.abic.com.tw -

#69.台北劍潭青年活動中心| Hotel | Taipei - taiwan

How popular is 台北劍潭青年活動中心in Taipei - View reviews, ratings, location maps, contact details. 於 tw.top10place.com -

#70.青年旅館劍潭海外青年活動中心, 台北市區 - Trivago

進行住宿比價並搜尋在台北市的劍潭海外青年活動中心青年旅館最划算的價格。檢視17 張飯店圖片和118 條評論。飯店?trivago! 於 www.trivago.com.tw -

#71.台北士林住宿劍潭青年活動中心享受城市中心的秘密花園地點 ...

對於青年活動中心的感覺, 你是否和我一樣停留在讀書時去學生活動的印象? 就是設備比較簡單~像是上下舖的環境, 但這次入住劍潭青年活動中心, ... 於 evonne0814.pixnet.net -

#72.劍潭青年活動中心促參案議員批:北市府替救國團打造

救國團劍潭青年活動中心長期經營旅館業卻未領有旅館執照,與市府土地租約到2024年底,屆期房地產權即贈與市府。台北市議員梁... 於 udn.com -

#73.救國團劍潭青年活動中心 - 建築世界

公司地址: 11166台北市中山北路四段16號 企業網址: chientan.cyh.org.tw/ 企業網址: http://vip.arch-world.com.tw/73557.html. 於 www.arch-world.com.tw -

#74.呼籲將「台北劍潭青年活動中心」轉型為「台北市國際參與中心」

除了期許台灣可以更積極承擔世界公民責任的這份重擔,也希望促成國際參與中心的誕生。而這項任務,為何要落在台北這座城市的肩上呢?倡議者一致認為,因為 ... 於 www.thenewslens.com -

#75.救國團劍潭青年活動中心 - Waze

Realtime driving directions to 救國團劍潭青年活動中心, 16 中山北路四段, 台北市士林區, based on live traffic updates and road conditions – from Waze fellow ... 於 www.waze.com -

#76.救國團劍潭海外青年活動中心 - Line

旅友您好:有急事請電洽訂位中心; 24小時; 02-28852151-8 · http://chientan.cyh.org.tw/; 台北市士林區中山北路四段16號. collapse. 於 page.line.me -

#77.【台北士林】劍潭青年活動中心的食記、菜單價位、電話地址

[台北]C/P值爆高士林住宿點-劍潭青年活動中心,文末還有士林夜市美食攻略,順便來嚐嚐P&P的美味餐點 ... 【「台灣住宿」台北劍潭捷運站走路10分鐘~救國團劍潭青年活動中心】. 於 www.fonfood.com -

#78.劍潭青年活動中心wifi | 靠北餐廳

尋找台北車站中式糕餅資訊的人也對劍潭青年活動中心wifi感到興趣,以下是台北車站中式糕餅的靠北餐廳情報,劍潭青年活動中心wifi,大家都在找解答第1頁。 於 needmorefood.com -

#79.青年活動中心 - 救國團

救國團青年活動中心遍布全台各地,共有劍潭、金山、復興、日月潭、溪頭、阿里山、曾文、澄清湖、墾丁、天祥、澎湖、金門、觀雲等十三處據點,各中心座落於台灣著名的 ... 於 www.cyc.org.tw -

#80.劍潭海外青年活動中心鄰近交通位置圖

劍潭 海外青年活動中心鄰近交通位置圖. 地址:台北市中山北路四段十六號. 到達該中心交通方式:; 【自備交通工具】; ☆ 北上 ◎重慶北路交流道下往市區方向,至民族西 ... 於 www.audiotech.com.tw -

#81.【台北住宿推薦】劍潭青年活動中心.士林夜市旁平價 ... - 窩客島

劍潭青年活動中心 位於台北市中山路和通河街口,交通便利,距離士林夜市走路只要10分鐘座落台北市劍潭西隅基隆河畔,園區內花木扶疏,環境優美, ... 於 www.walkerland.com.tw -

#82.怎樣搭巴士, 地鐵或火車去中山區的劍潭青年活動中心 - Moovit

劍潭 海外青年活動中心(英語:Chien Tan Overseas Youth Activity Center)座落於台北市劍潭,又稱劍潭青年活動中心,是由中國青年救國團營運的青年 ... 於 moovitapp.com -

#83.首頁> 台北劍潭青年活動中心 - dow10k logo

劍潭 海外青年活動中心座落台北市劍潭西隅基隆河畔,可供1000人食宿,不僅為救國團容量最大之研習訓練中心,亦為台北市區綜合功能最完整之教育訓練場地。 全中心建築群 ... 於 dow10k.com -

#84.議員爆柯市府大開後門為救國團劍青中心打造促參案

救國團劍潭青年活動中心與北市府土地租約到2024年年底,但北市議員梁文傑發現, ... 台北市議員梁文傑質疑,北市府為救國團劍潭青年中心打造促參案。 於 www.chinatimes.com -

#85.劍潭青年活動中心wifi - 台灣旅遊攻略-20210215

Chientan Youth Activity Center – 救國團劍潭青年活動中心臺北市安心檢疫所(救國團劍潭海外青年活動中心) ... 地址:台北市中山北路四段16 ... 於 twtravelwiki.com -

#86.臺北市安心檢疫所(救國團劍潭海外青年活動中心)

◈「臺北市安心檢疫所目前無防疫旅宿代碼,僅提供「訂房證明單」,預訂前請向出境機場詢問是否可採「訂房證明單」出境,若必須得有防疫旅宿代碼才可出境,麻煩您另詢其他 ... 於 book-directonline.com -

#87.臺北市安心檢疫所(救國團劍潭海外青年活動中心) - Agoda

臺北市安心檢疫所(救國團劍潭海外青年活動中心) (CHIENTAN Youth Hotel). 士林區, 台北市, 台灣 - 查看地圖&週邊景點. 優良衛生. 住宿已選取並認證以下衛生措施。 於 www.agoda.com -

#88.士林住宿劍潭青年中心寬敞園區綠意盎然便宜實惠YH ... - 愛體驗

從小到大都聽過甚至住過的救國團劍潭活動中心,. 這次來看看重新改裝後的劍潭海外青年活動中心. 從圓山捷運站往劍潭捷運站的方向就可以看到目的地啦. 於 i-tm.com.tw -

#89.劍潭海外青年活動中心|工作徵才簡介|1111人力銀行

產業類別. 其他住宿服務 · 公司位置. 台北市士林區中山北路四段16號 · 公司電話. · 公司傳真. 於 www.1111.com.tw -

#90.【獨家】批劍潭活動中心賤租、黨產民進黨18年來照樣爽用

針對救國團「劍潭海外青年活動中心」,民進黨民代多次質疑屬不當黨產,並批評賤租、圖利,要求市府收回,台北市長柯文哲終決定不續租;然而從1996年 ... 於 www.peoplenews.tw -

#91.劍潭青年活動中心簡介@ 大胃的部落格 - 痞客邦

因為行程很緊湊,所以各優秀青年都必須安排住宿“救國團劍潭青年活動中心”。 ... 以上都是劍潭活動中心住宿之外另外可選擇安排的行程,其實台北市的夜晚是個不夜城,有 ... 於 dking6887.pixnet.net -

#92.為您搜尋理想場地| 線上預訂、現場付款、找場地的新體驗 - 場地家

劍潭 海外青年活動中心中山北路4段16號 劍潭海外青年活動中心. 成立日期: 1986-01. 劍潭海外青年活動中心座落台北市劍潭西隅基隆河畔,可供1000人食宿,不僅為救國團 ... 於 www.spaceadvisor.com -

#93.救國團劍潭青年活動中心Chientan Overseas Youth Activity ...

See 11 photos and 1 tip from 70 visitors to 救國團劍潭青年活動中心Chientan Overseas Youth Activity Center. "Hao Bang..." 於 foursquare.com -

#94.(住宿、餐飲)劍潭青年活動中心 - 行無礙生活網

劍潭 海外青年活動中心座落於台北市劍潭的基隆河畔,可供1000人食宿,內部大致分成三區,分教學區、住宿區及集會區。其中設有4間無障礙專用套房,除了浴室內有設置坐椅 ... 於 www.sunable.net -

#95.台北救國團劍潭海外青年活動中心- (台北)優惠住宿訂房 - Trip.com

台北 救國團劍潭海外青年活動中心(Chien Tan Overseas Youth Activity Center). 預訂今晚. 4.3 ... 於 tc.trip.com -

#96.【台北市士林區】救國團劍潭海外青年活動中心 - 記錄病女子

這篇只是個非常非常小小小小的紀錄而已&##129315; 上週日我們要去爬劍潭山親山步道,所以來到劍潭捷運站在地圖上看到有個救國團劍潭海外青年活動中心, ... 於 threethree33.pixnet.net