台北城市舞台地址的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦陳克華寫的 戴著口罩唱歌(隨書附贈陳克華畫作訂製款口罩) 和HeleneHanff的 重返查令十字路84號都 可以從中找到所需的評價。

另外網站台北市城市舞台 - LEFE MANU也說明:8月終於登城市舞台地址:臺北市八德路三段25號電話:(02)# 建議您可搭乘- 捷運: 松山新店線「 台北小巨蛋站」3號出口,沿北寧路步行5分鐘可抵達本處,右 ...

這兩本書分別來自斑馬線文庫有限公司 和尖端所出版 。

中原大學 室內設計研究所 魏主榮所指導 林叡德的 都會健身房空間之場所體驗研究—以世界健身俱樂部臺北南京店為例 (2020),提出台北城市舞台地址關鍵因素是什麼,來自於都會區、健身房、策略體驗、室內設計、第三場域。

而第二篇論文國立成功大學 中國文學系 陳昌明所指導 廖堅均的 壞毀與重建──遷台詩人群對「家」的書寫與再現 (2019),提出因為有 遷台詩人、台灣現代詩、家的意義、鄉愁、地方感的重點而找出了 台北城市舞台地址的解答。

最後網站台北城市舞台地址L1VN6O3則補充:台北城市舞台地址 · 城市舞台2022 檔期 · 台北表演艺术中心/ OMA - 谷德设计网 · 城市舞台交通- Mhs 365 · 如何至本處藝文大樓及城市舞台? - 臺北市藝文推廣 ...

戴著口罩唱歌(隨書附贈陳克華畫作訂製款口罩)

為了解決台北城市舞台地址 的問題,作者陳克華 這樣論述:

自從新冠疫情起,經常走在路上看到掉落的口罩。像從人臉上落下的一片葉子,彷彿還帶著主人的表情。那表情是擔憂,是驚懼,是警戒,是無助,是茫然不知所措。 是面對未來全面失控的麻木遲鈍。來不及回應。無從回應。 走著走著,就覺得這世界變了。而且已經是完成式。 人心也跟著變。 而我們再也回不去從前的日子。 斬釘截鐵的走不回去。 假日偶而出市區透透氣,經常遇見一個個獨自的背影在看夕陽。一個人。一個一個遠遠分開著。沒有人說話。每個人安靜守著屬於自己的一角,領受大自然的光線變化,空氣流動,風景,日月山川湖海。 疫情帶來最大的功課之一,大約就是學會一個人。

任何什麼事都能一個人來。拿掉生活裡的人與人的近身接觸。感情交流。有個理論說「物種會亡於過度社交」,不只人類。彷彿一語成讖。 之二就是不動。關在房間裡只動手指和眼球。肉體萎頓而五陰熾盛。苦。虛擬的網路世界,人類離真實的感受愈來愈遠。不只用眼過度而已。所有遠距離的愛包括跨國戀情皆遭受前所未有的考驗。 打完第一劑AZ,整個左手臂關節肌肉開始發腫,疼痛不堪。從肩胛,肩膀,肘,下至手腕指尖。甚至是左膝。逾月未癒。試過了針炙拔罐放血按摩整骨,貼過不知多少痠痛膏藥,吃了整月的鎭痛藥,就是沒好。 我彷佛知道即使未染疫,我的身體也和從前不同了。 今天走在少人的街道巷弄,只覺鳥鳴增多。三級

才不過幾個禮拜,大自然已經反撲。此刻頭頂一聲陌生的鳥鳴,劃空而至,不知為何,聽來竟有些心驚。想想。原來這就是我想像中的末日景象——建築空曠,城市沓無人踪,只有鳥聲淒厲,震撼著原來屬於人的空間。 本書特色 「戴著口罩唱歌」原是2002年陳克華因SARS而寫的一首詩。內容包括對人類文明進化和大自然破壞的反思,以及病毒出現後心態上「向死而生」的調整。轉眼近二十年過去,原詩已無可考,誰知疫情又起且變本加厲,口罩似乎永無摘下的一日,「戴著口罩唱歌」竟一語成讖。未來人類無論歡唱還是悲歌,旋律已盡在這本詩集裡呈現,誰能不心有戚戚? 贈品名稱:「陳克華畫作訂製款口罩」台灣製雙鋼印醫療口罩(未滅菌

) 型號:平面式口罩鬆緊帶式 產地:台灣 材質:外層聚丙烯不織布PP、中層熔噴不織布、內層超細複合纖維親水布 產品特性:原料皆為台灣生產製造,有效阻隔飛沫,材質柔軟不刺激皮膚,高彈性耳帶長時間配戴不緊繃 規格:17.5*9.5公分 (成人尺寸) 保存期限:五年,請保存於通風乾燥陰涼處 藥商名稱:健豪印刷事業股份有限公司 醫療器材許可證核可字號 :衛部醫器製壹字第008721號 地址:台中市南屯區精科一路9號 服務專線:04-2359-1958 許可執行字號:中市藥販字622202B245號 /中市藥販字61032800295號 注意事項:產品

為拋棄式口罩,拋棄請將口罩向外對折後丟棄垃圾桶

台北城市舞台地址進入發燒排行的影片

售票連結 : https://sonymusic.pse.is/CTE9B

我們在許多場合見過面

像熟悉的家人 最親近的朋友

也許原本 我和你 這輩子

沒有機會認識彼此

現在我們卻如此靠近

我們因為音樂而相聚

台北是我的家

是音樂載著我開始飛翔的起點

也是我們相遇的起點

我想在這裡 唱歌給你們聽

這麼多年以後 你們是否和我一樣

在不盡完美的人生裡

努力追求著屬於自己的完整與美麗

而那些歌 依然難忘

這些年 我旅行過不同的城市

站上過精彩盛大的舞台

我的心裡 始終記得我們當年的約定

我還欠你們一場演唱會

一張沒有機會被實現的禮物兌換卷

今日如繁花盛開 今夜只為你歌唱

你 會來嗎

演出日期:2019/4/20 (六)

演出時間:19:30

演出地點:台北小巨蛋

演出地址:台北市松山區南京東路4段2號

啟售時間:2018/12/15(六) 12:00

購票方式:全票/KKTIX及全台全家便利商店Famiport

全球人壽員購/僅限KKTIX網站

票 價:

全票$3,800/3,200/2,800/2,600/2,000/1,800/800 (對號入座)

全球人壽九折員購$3,420/2,880/2,520/2,340/1,800 (對號入座)

*全球人壽九折員購票券須於KKTIX網站購票時請輸入優惠碼;請注意,是完整且大小寫一模一樣的號碼。

主辦單位:JUSTLIVE就是現場

協辦單位:索尼音樂、Live Nation理想國、烏托邦娛樂、華貴娛樂、聯合數位文創、開麗娛樂

製 作:必應創造

媒體協力:KKBOX

冠名贊助:全球人壽

・更多活動詳情・

♬ 按讚許茹芸 FB : http://bit.ly/valenhsufb

♬ Follow 許茹芸 Instagram : http://bit.ly/valenhsuig

♬ 加入許茹芸 LINE 好友 : http://bit.ly/valenhsuline

#許茹芸

#綻放的綻放的綻放

#台北小巨蛋

都會健身房空間之場所體驗研究—以世界健身俱樂部臺北南京店為例

為了解決台北城市舞台地址 的問題,作者林叡德 這樣論述:

健身房自古希臘時期發跡,迄今已有三千多年歷史,歷經古羅馬、中古黑暗、文藝復興、啟蒙運動等時期演變,健身房逐漸發展成熟,開始孕育人們對體態、健康、審美之觀念。二十一世紀,健身房帶動一股全球熱的風潮,更著實影響各國基礎建設、科技、經濟、運動等產業發展,此時,各類新式概念健身房順應不同族群需求推陳出新,不僅空間型態被賦予生活情境,服務漸趨及設備也漸趨多樣化,琳瑯滿目的體驗項目甚至結合醫療與科技,持續衝擊人們的感官,故本研究希冀在如此蓬勃發展的產業背景下,探究如何提升健身房各項體驗品質,符合現代人日亦漸增的使用需求,並賦予其更為創新之價值。經統計,近年來健身房相關文獻,多聚焦商業模式與策略、消費動機

、滿意度研究,明顯缺乏空間設計規劃相關議題,因此,本研究期結合體驗行銷策略與室內空間規劃,探討我國都會型健身房空間對現代民眾所代表的意義,並揉合田野調查、次級資料法蒐集資料。分析階段擇產業發展相對成熟、高運動人口率、重行銷體驗之歐美品牌為優良案例,運用Strategic Experiential Models歸納出精確的策略體驗項目,再針對個案品牌分析、會員訪談,提出有效之策略體驗項目及空間規劃方針,敦促運動場館業與室內設計產業革新之餘,也以宏觀的視野,洞悉未來運動場館發展趨勢。研究結果顯示,位居都會區的健身房正逐漸展現具備娛樂性、科技性、藝術性、社交性及高度品牌化等產業趨勢。於政府政策、基礎

建設、國際賽事、娛樂傳媒等多重影響下,民眾認知健身房空間具備綜合性功能,包含社交、娛樂、運動休閒之場域機能,並已於社會大眾心中佔有一席之地,作為工作與家庭之場域,健身房不僅提供了日常生活起居及公司以外的空間,更賦予人精神心靈層面之調劑與能量,更形似一種現代人生命中不可或缺的「第三場域」。此外,本研究建議品牌可進行全盤考量,融合感官體驗五感特色項目、以情感、思考、行動、關聯等各項體驗細節,加上本研究詳列之空間設計要素進行規劃,以完善健身房整體空間體驗,讓會員達到全方位深度體驗之效果。

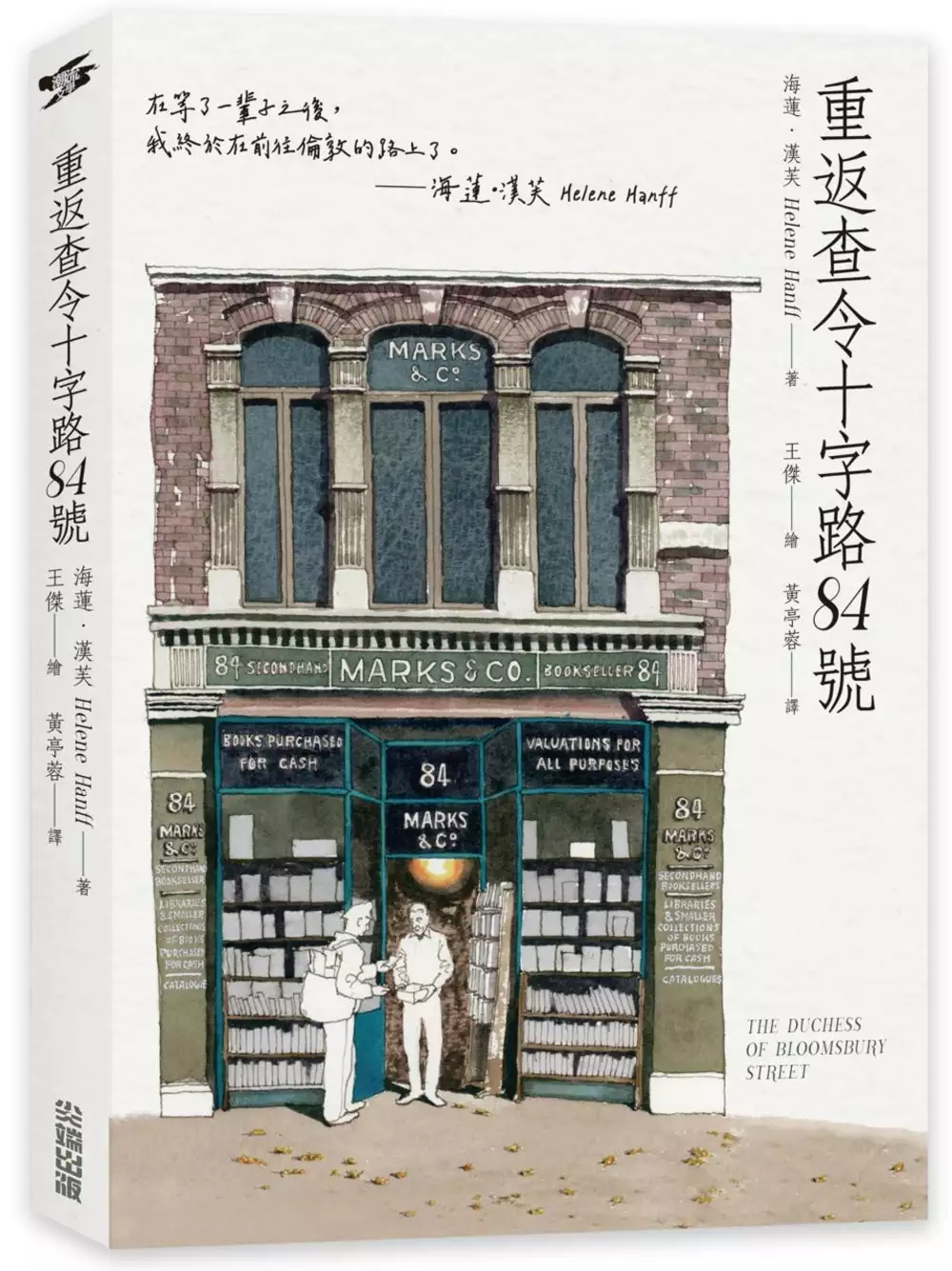

重返查令十字路84號

為了解決台北城市舞台地址 的問題,作者HeleneHanff 這樣論述:

「在等了一輩子之後, 我終於在前往倫敦的路上了。」──海蓮.漢芙 ★ 全球愛書人為之動容的廿載書緣與真摯情誼再次躍然紙上,感動再現! ★ 愛書人聖經《查令十字路84號》之續集,首度正式授權繁體中文版! ★ 長踞Amazon.com暢銷書排行榜!授權法、德、日、西等10國語言! ★ 特別邀請台灣知名水彩插畫家王傑,為本書繪製絕美經典插畫! ▎時針被撥慢的那些年──當時,寫信與閱讀,都是極其幸福的事。 ▎愛書人的暗號「查令十字路84號」,載著對閱讀熱忱及對故人的眷念。 「你們若恰好經過查令十字路84號, 請代我獻上

一吻,我虧欠它良多……」 1949年紐約的窮作家海蓮,偶然看見一則倫敦古書店的廣告, 該書店專營絕版書,為了閱讀幾本遍尋不著的古書,海蓮開始寫信給對方。 而這一寫,就寫了二十年。 海蓮與書商法蘭克開始長達二十年的魚雁往返, 他們在信中討論書、歷史、文學、文化……並建立起溫暖的情誼, 直到這廿載書緣因法蘭克1969年的驟逝戛然而止,他們始終未曾謀面。 1970年書信被彙整出版,書名以書店地址命名為《查令十字路84號》, 在多年後被譽為「愛書人的聖經」,不斷演繹流傳。 ▎魂牽夢縈的英國之旅,重返愛

書人聖地「查令十字路84號」! ▎書癡共同的記憶與嚮往 × 歷久彌新的故人情誼 × 英國文學中的英國! 「我一生都在期盼來倫敦看看, 我在查令十字路84號下車,來到昔日的『馬克斯與柯恩書店』。 我心中想著一個人,我和他通了這麼多年的信, 如今,我來到了這裡,但他卻已不在……」 1970年《查令十字路84號》的出版激起讀者的共鳴與迴響, 也使海蓮.漢芙一舉成名,終於在隔年得以踏上前往英國的圓夢之旅, 並以她慣有的風趣口吻,忠實地記錄下這為期40天、魂牽夢縈的倫敦旅程。 她終於拜訪心心念念的倫敦文

學地標如倫敦塔、聖保羅大教堂、克拉里奇酒店、 牛津大學、狄更斯筆下的舊倫敦巷弄、莎士比亞的環球劇場舊址與其最愛的酒吧…… 當然,她也終於走進了查令十字路84號,這個她多年投遞對英國與文學的情書的所在。 儘管書店已易手、橡木的書櫃已倒下,而法蘭克也已辭世; 她仍在空蕩蕩的空間裡,建構出二十年來記憶裡(想像中)的景象── 「如何,法蘭克?我終於來到這裡了。」她在心中向多年的摯友道別。 《重返查令十字路84號》延續傳奇的廿載書緣、溫暖的人情, 以及對英國文學與歷史的熱愛,同時也承載著對昔日知音的追念。 專文推薦

謝哲青(作家、知名節目主持人) 普隆姆.塞克斯 Plum Sykes(英國知名小說家) 齊聲力薦 宇文正 (聯合報副刊組主任) 房慧真(作家) 陳夏民(逗點文創結社總編輯) 陳雪 (作家) 徐珮芬(詩人) 詹正德(有河書店店主) 鍾文音(作家) 國際好評 「書中無論是有關書籍的討論,抑或難以言喻的情感,都帶給讀者強烈的溫暖與信任感。海蓮的執著、風趣、體貼與率真,跳耀於字裡行間,使閱讀成為一種愉悅且柔軟的經歷。」──《環球時報》(The Global Times)

「這是一本迷人的書,值得你閱讀以靠近人性。」──《紐約時報》(The New York Times) 「《重返查令十字路84號》不僅是兩個不同世界碰撞出的詼諧火花,更是一封寫給英國及其文學遺產的情書。」──Amazon.com. 「讓我無法停止閱讀這本書有兩個原因。第一:這是個有關中年夢想成真的迷人故事。第二:海蓮・漢芙是個徹頭徹尾的神經質紐約客──我最喜歡的女主角類型。儘管她信誓旦旦地寫說她會到英國去『尋找英國文學中的英國』,但就在她準備出發前往倫敦的前一天,她坦承,『我下了床,整個人歇斯底里,灌了一杯馬丁尼、抽了兩根菸後回到床上,接下來一整晚的時

間都在構思如何寫封電報,告訴他們我不去了。』」──普隆姆.塞克斯(Plum Sykes)

壞毀與重建──遷台詩人群對「家」的書寫與再現

為了解決台北城市舞台地址 的問題,作者廖堅均 這樣論述:

本論文以「家」為核心概念,探討遷台詩人筆下的「家」如何從壞毀走向重建的歷程。揮別本質論的認同邏輯及緬懷過去的鄉愁論述,本論文將從建構論及當下關懷的視角,觀察詩人如何開啟當下幸福之可能。本論文欲探討以下問題:詩人在經歷過戰爭所造成之創傷與斷裂時,如何透過詩歌創作來反映或回應現實與內心,提筆寫作抒發之際,創造了怎樣的「家」的形象?其次,隨著遷台的時間累積與生命經驗的發展,如何在環境與人情中嘗試生產創造出屬於自己的「家」,乃至在書寫中表現出親密的心理狀態?再次,在一九八七返鄉之後,對「生身之家」的鄉愁該如何理解?回歸到以「人」為本位來思考,「新生之家」與「生身之家」的存在是否必須成為一道認同的單選

題?再者,從性別的角度觀察,遷台女詩人在面對家國意識及傳統家庭觀時,如何依違協商以保有女性自我? 為了完整性及論述層次的豐富度,本論文跨領域援用心理學「家作為自我之象徵」、空間現象學「家作為靈魂的幸福居所」以及人文地理學「家作為生命實踐的方式」等概念,輔助詩歌文本的深入解讀。本論文在章節推進的過程中,將展開由「生身之家」到「新生之家」的認同情感表現光譜。有些詩人凝望故土一生,有些詩人則以台灣為家,更有些詩人在這兩端之間游移不定,無論何者都是詩人存在狀態真實的顯現。在研究成果中,本論文嘗試提出以「家」為核心之觀看戰後遷台詩人作品的理解框架,以平衡過度偏重「過去之家」(鄉愁)的研究論述。

台北城市舞台地址的網路口碑排行榜

-

#1.臺北市藝文推廣處_城市舞台 - 探索台灣景點

臺北市藝文推廣處_城市舞台的交通資訊,開放時間,及臺北市藝文推廣處_城市舞台週邊必遊景點攻略介紹|雄獅旅遊. ... 台北市-松山區 ... https://www.tapo.gov.taipei/. 於 go.liontravel.com -

#2.臺北市藝文推廣處_城市舞台 - 臺北旅遊網

臺北市藝文推廣處_城市舞台Taipei Cultural Center ; 推薦月份: 整年 ; 電話: +886-2-25775931 ; 傳真: +886-2-25779310 ; 地址: 臺北市松山區八德路三段25號 ; 相關連結. 官方 ... 於 www.travel.taipei -

#3.台北市城市舞台 - LEFE MANU

8月終於登城市舞台地址:臺北市八德路三段25號電話:(02)# 建議您可搭乘- 捷運: 松山新店線「 台北小巨蛋站」3號出口,沿北寧路步行5分鐘可抵達本處,右 ... 於 lefemanu.fr -

#4.台北城市舞台地址L1VN6O3

台北城市舞台地址 · 城市舞台2022 檔期 · 台北表演艺术中心/ OMA - 谷德设计网 · 城市舞台交通- Mhs 365 · 如何至本處藝文大樓及城市舞台? - 臺北市藝文推廣 ... 於 tf.orphelinasoutra.org -

#5.臺北市藝文推廣處- 維基百科

Taipei City Arts Promotion Office title 20160430.jpg ... 展演活動課:各項音樂、戲劇、舞蹈演出節目之規劃辦理,城市舞台、親子劇場與文山劇場之節目檔期安排、 ... 於 zh.wikipedia.org -

#6.家暴零容忍~家庭暴力防治小學堂 - PChome Online 新聞

財團法人「張老師」基金會台北分事務所於108年承接「家庭暴力防治-被害人 ... 求助110或113時,務必說清楚自己家中正確電話、地址及需要(如警方到場或 ... 於 news.m.pchome.com.tw -

#7.尋常.台北: 新創場域:不只是公園!圓山新創產業聚落

一同支持新創的媒體夥伴—— City News 城市新聞在直播火紅的當下,未來商務展也首次出現直播舞台即是「City News 城市新聞」。城市新聞的兩位夥伴李雅雯和吳韻萱, ... 於 books.google.com.tw -

#8.城市舞台整修後重新開幕順風耳的新香爐重回劇場 - 經濟日報

整修1年半,台北市表演藝術重要場地之一城市舞台將重新開幕,邀請紙風車劇團「順風耳的新香爐」擔任城市舞台40週年開幕首檔演出團隊,做為後疫情時代 ... 於 money.udn.com -

#9.台北城市舞台交通方式 - 綠光劇團

社教館/城市舞台 地址:10554臺北市八德路三段25號 電話:(02)2577-5931‧傳真:(02)2577-9310. (一). 搭乘台汽客運在「美仁里站」。 於 www.greenray.org.tw -

#10.九天《十年一劍》台北城市舞台8/18-8/19 - YouTube

九天公演訊息發布# 台北 場⚠️✓《十年一劍》 台北城市舞台 8/18(六)19:30、8/19(日)14:30跨界#臺灣特技團精彩視覺饗宴集結20年之力量, ... 於 www.youtube.com -

#11.從0到101: 打造世界天際線的旅程 - Google 圖書結果

台北 一〇一誕生之後,在世界舞台上,台北有了嶄新的面貌;台北一〇一也成為台北人 ... 大樓內每日超過一萬人上、下班,購物中心川流不息的人潮,城市每天活動的四百萬人, ... 於 books.google.com.tw -

#12.2022第352期《春日繽紛藝遊》: 行遍天下3月號

髮妝請自理。台北市北投區光明路223號8樓之一. B 提案 2 7 台北市·北投區 0 沿著階梯緩緩漫步到北投社三層崎公園制高點,視野一覽無遺,遠方的山脈、城市景觀與繽紛花 ... 於 books.google.com.tw -

#13.《ART》台北城市舞台加演公告 - 果陀劇場

《ART》台北加演相關公告〖因城市舞台門口施工,請觀眾們提早到場,以免延後入座〗. 提醒各位觀眾好朋友,出發前往城市舞台前千萬記得: ◎攜帶演出票券◎確認票面上的 ... 於 godot.org.tw -

#14.展演場地資訊 - 文化部全國藝文活動資訊系統網

地點名稱, 臺北市藝文推廣處藝文大樓(含城市舞台). 地址, 臺北市松山區美仁里八德路3段25號. 網址, http://www.tapo.gov.taipei/. 於 event.moc.gov.tw -

#15.城市舞台交通

johnnylin0123.臺北市藝文推廣處_城市舞台Taipei Cultural Center. 定位點. 星期日:09:00 - 21:00 。 刘老根大舞台交通沈阳刘老根大舞台交通路线:公交 ... 於 bz.satovsky.org -

#16.城市舞台整修後重新開幕順風耳的新香爐重回劇場| 文化 - 中央社

整修1年半,台北市表演藝術重要場地之一城市舞台將重新開幕,邀請紙風車劇團「順風耳的新香爐」擔任城市舞台40週年開幕首檔演出團隊,做為後疫情時代 ... 於 www.cna.com.tw -

#17.dtto friends 夏日祭典快閃店(免門票)|Dcard人氣IP貼圖角色全員 ...

地址 :台北市中正區八德路一段1號(華山1914文化創意產業園區)。 ... 一進到會場便能見到會場中央高聳的祭典舞台,腦海中不由自主的響起了「唷咿~唷 ... 於 momotravel.tw -

#18.遊客評語- 交通便利的小劇場- 城市舞台 - Tripadvisor

離捷運不遠步行10分鐘就可抵達和非常多公車站牌,展場附近也很熱鬧,唯一美中不足展場內部空間有點小,座椅不夠舒適,前排座位都會有高高的柵欄影響視線,必須全程坐挺挺的 ... 於 www.tripadvisor.com.tw -

#19.台北|明水然・樂:一位難求爆紅鐵板燒,信義區約會首選!

每一次造訪都像一場精心設計舞台演出,在品味鐵板燒的同時,體驗藝術與美食的完美結合。 輕旅行圖片-12. 店家嚴選活龍蝦,走活體龍蝦缸,明水然樂選用比 ... 於 travel.yam.com -

#20.城市舞台交通小提醒 - 綠光劇團的部落格

各位鄉親呀~~ 綠光小組報馬仔又來了啦!! 吳念真導演《人間條件一》睽違五年終於在2008年的11月又將再次踏上台灣劇場領土。 11/21(五)19:30 在台北 ... 於 greenraytheatre.pixnet.net -

#21.如何至本處藝文大樓及城市舞台?

本處藝文大樓及城市舞台地址:105037臺北市松山區八德路三段25號. 城市舞台聯絡電話:(02)2577-5931#326. 建議您可搭乘: 捷運:. 松山新店線「台北小巨蛋站」3號出口, ... 於 www.tapo.gov.taipei -

#22.台北城市舞台40週年慶《順風耳的新香爐》打頭陣6/27中午啟動 ...

紙風車劇團2023年平安大戲《順風耳的新香爐》,將於7月28日至30日演出,作為台北市藝文推廣處城市舞台「40週年開幕演出系列活動」首檔演出,6月27日 ... 於 tw.yahoo.com -

#23.臺北市松山區八德路三段25號(B1城市舞台後面樓梯口上方)

熱點:臺北市立社會教育館-城市舞台. 地區:文化場館. 地址:臺北市松山區八德路三段25號(B1城市舞台後面樓梯口上方). 查看附近資料: 微笑單車 捷運車站出入口. 於 cloud.taipei -

#24.台北市藝文推廣處城市舞台 - mandeabu.online

地址 :105037臺北市松山區八德路三段25號(工程整修期間行政辦公室暫遷至臺北 ... 臺北市立社會教育館地點:臺北市藝文推廣處城市舞台( 台北市八德路三 ... 於 mandeabu.online -

#25.交通資訊| MITSUI OUTLET PARK 林口

台北 市-101大樓. 101大樓為台灣最高建築,上85樓的觀景台鳥瞰台北城市,絕對是觀光客不可錯過的行程!! 於 www.mitsui-shopping-park.com.tw -

#26.城市舞台40週年慶紙風車《順風耳的新香爐》揭幕- 新聞

紙風車劇團2023年平安大戲《順風耳的新香爐》,將於7月28日至30日演出,為台北市城市舞台整修後重開幕暨「40週年開幕演出系列活動」首檔演出, ... 於 www.rti.org.tw -

#27.城市舞台整修後重新開幕順風耳的新香爐重回劇場

(中央社記者趙靜瑜台北27日電)整修1年半,台北市表演藝術重要場地之一城市舞台將重新開幕,邀請紙風車劇團「順風耳的新香爐」擔任城市舞台40週年開幕首 ... 於 nodebe4.github.io