台北市政府都市發展局土地使用分區的問題,透過圖書和論文來找解法和答案更準確安心。 我們找到附近那裡買和營業時間的推薦產品

台北市政府都市發展局土地使用分區的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦李東明寫的 街屋視野:看見迪化街的時光軌跡,走進百年建築演進史 和張哲夫的 建築無我:張哲夫/超越型式的追逐都 可以從中找到所需的評價。

另外網站【法規動態】北市放寬「住三」用地建築使用規定也說明:台北市政府 配合產業發展,修正「台北市土地使用分區管制自治條例」 ... 都市發展局表示,因應近年來台北市新興產業發展迅速、產業結構改變,如民眾 ...

這兩本書分別來自帕斯頓數位多媒體有限公司 和田園城市所出版 。

國立政治大學 地政學系碩士在職專班 邊泰明所指導 何婕寧的 未登記工廠空間群聚與土地使用管理之研究 -以臺中市為例 (2021),提出台北市政府都市發展局土地使用分區關鍵因素是什麼,來自於未登記工廠、制度經濟學、制度變遷、空間自相關。

而第二篇論文中國文化大學 建築及都市設計學系 邱英浩所指導 陳錫洺的 以公平正義原則探討都市計畫工業區變更回饋之研究-以新北市都市計畫工業區為例 (2021),提出因為有 變更回饋、公平正義、深度訪談的重點而找出了 台北市政府都市發展局土地使用分區的解答。

最後網站108年修法動態 - 振皓工程顧問股份有限公司則補充:臺北市政府都市發展局108.11.04(108)北市都建字第10832468743號令訂定 ... 內政部108.10.22台內地字第1080265488號令修正《製定非都市土地使用分區圖及編定各種使用地 ...

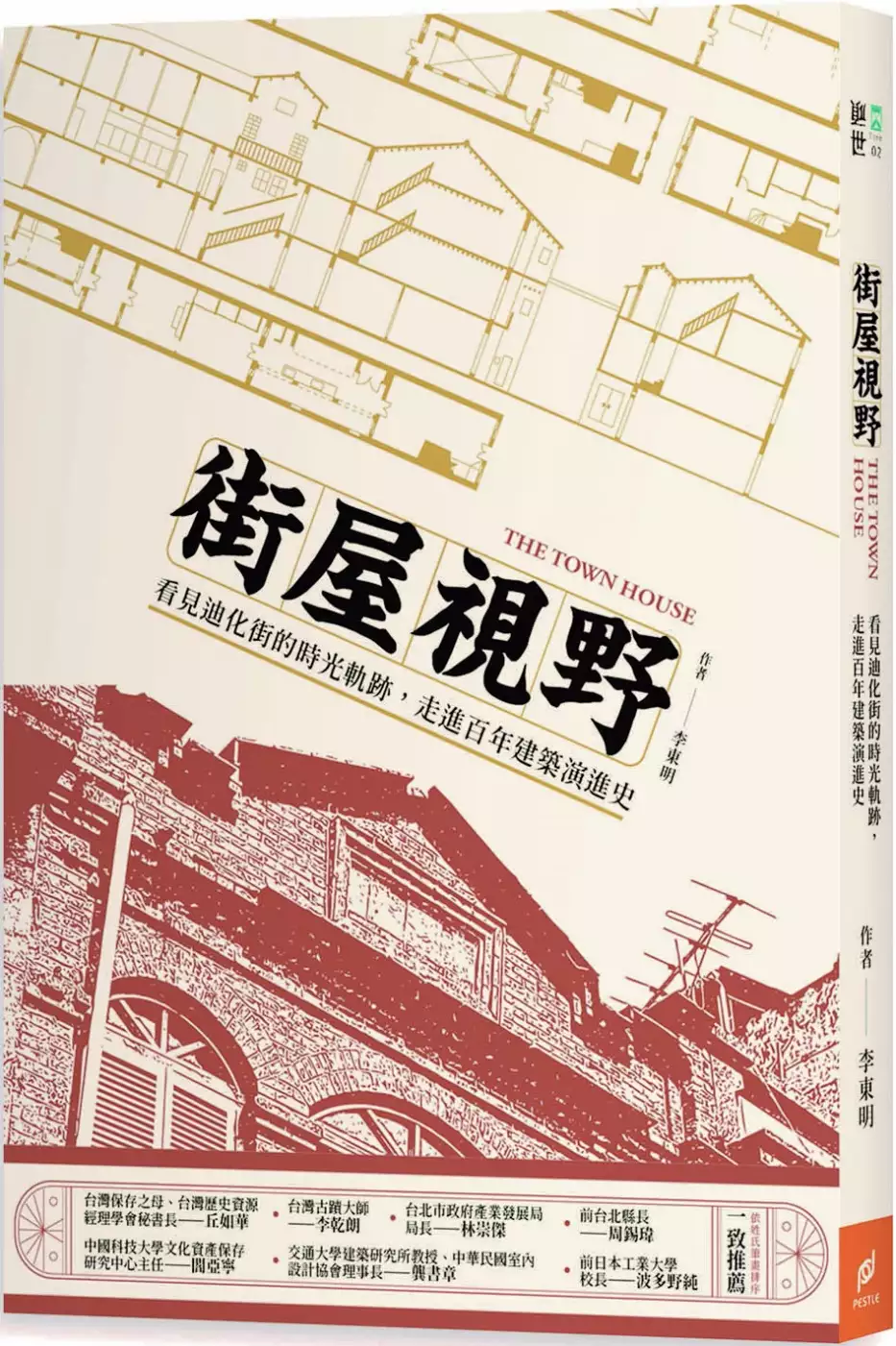

街屋視野:看見迪化街的時光軌跡,走進百年建築演進史

為了解決台北市政府都市發展局土地使用分區 的問題,作者李東明 這樣論述:

走進街屋建築的博物館,解析迪化街的變遷過程, 在這條熟悉又陌生的街道,看見一磚一瓦背後的建築故事! 台灣的經濟在一九七〇年代開始急劇地發展,也大大地改變了各地歷史聚落的樣貌,除了迪化街等著名的傳統聚落之外。在迪化街,各類街屋建築群聚一堂,山牆上五花八門的裝飾,貫穿整條街道的亭仔腳,石材裝飾的巴洛克洋館,以及古色古香的閩南房屋,宛如街屋建築的博物館! 而這些迪化街街屋建築是如何形成的?它們有什麼歷史過程?又分布在哪裡?藉由實地調查加以解釋表明,並針對每一種街屋樣式的變遷過程,以及形成的背景加以分析,更進一步將街屋建築的保存所產生之問題加以探討。 迪化街位在台北市的中心地

帶,自清代開港以來,歷經日治時期、國民政府播遷來台,都是台北、台灣的經濟中心地,可說是台灣建築史的縮影。透過認識迪化街街屋,以全新的視點來看待歷史性的街屋建築,或許能對文化資產的保存再生提供另一種思維。再次走訪這條你熟悉又陌生的街道,看見迪化街一磚一瓦的建築故事! 本書特色 【設計特色】 本書書衣選用英國描圖紙,在半透明的白色紙張印刷上建築結構圖,宛如坐在製圖板前親手描繪而成。赤牛皮紙的內封,穿透書衣流露仿舊的色澤,展現出老街屋的懷舊情懷。 【走訪街屋建築的博物館】 ◆街屋常常走,但你知道傳統街屋如何形成?又有何特徵嗎? ◆迪化街從清代到戰後,街道發生了什麼變化?才成

就今天的樣貌! ◆閩南、洋樓、巴洛克式,各種建築樣式一次看清楚! 名人推薦 丘如華/台灣保存之母、台灣歷史資源經理學會秘書長 李乾朗/台灣古蹟大師 林崇傑/台北市政府產業發展局局長 周錫瑋/前台北縣長 閻亞寧/中國科技大學文化資產保存研究中心主任 龔書章/交通大學建築研究所教授、中華民國室內設計協會理事長 波多野純/前日本工業大學校長 【一致推薦】(依姓氏筆畫排序)

未登記工廠空間群聚與土地使用管理之研究 -以臺中市為例

為了解決台北市政府都市發展局土地使用分區 的問題,作者何婕寧 這樣論述:

長期以來農業用地違規使用情形嚴重,根據民國109年行政院農業委員會「全國農業及農地資源盤查成果」統計,位於農業使用土地的工廠面積合計已超過20,651公頃。全國國土計畫已於民國105年1 月正式立法通過,後續制定有關違反土地使用管制情形輔導合法化原則,明定輔導及清除原則,迄今全台各縣市政府為了處理未登記工廠而劃設城2-3使用面積共計有9,208公頃。本研究在制度經濟學理論基礎下提出內湖科技園區個案說明制度變遷的過程以借鑑未登記工廠對於制度變遷之影響,並提出地理區位上的群聚情況,研究方法使用地理資訊系統(geographic information system,GIS) 空間自相關分析(Lo

cal Indicators of Association,LISA ),釐清並匡列適當地為未登記工廠群聚地區。研究發現「未登記工廠對制度變遷影響」管制規則可能無法達到市場需求產生制度僵化,引發制度變遷及影響。「制度運行結果與法令因應修改」歸納結果係工廠輔導法的出現是為補救違規情形且執法效果與集體行為的走向影響換證機制;工廠經營對地方政府的影響受到利己行為與尋租行為所致;未登記工廠帶來外部效果導致公共財損失,綜合以上產生集體行為造成違規使用的擴張與就地合法期待效果。空間自相關實證結果提出「空間自相關實證與觀察個案指認群聚熱區」指認面積達臺中市未登記工廠總面積約2,694.6公頃之10%,其中烏

日區及大里、清水區、神岡區、豐原區、潭子區、大雅區、北屯區毗鄰處有顯著群聚關係。「未登記工廠申請使用許可之開發指導原則建議」結論為群聚熱區HH範圍劃設輔導為登記工廠地區用地並規劃公共設施;HL範圍劃設以輔導遷廠為主,遷移至群聚熱區範圍;LL或LH範圍,應以滾動式每五年定期通盤檢討及輔導轉型或個別合法。「使用許可訂定原則建議」應避免產生外部性影響導致土地使用零碎、空間發展紊亂,應優先實施整體規劃。本研究希冀透過制度經濟學與空間自相關分析了解農業用地上的未登記工廠制度變遷過程與空間特性,提出相關劃設與使用管制作為政策參考之可能性。

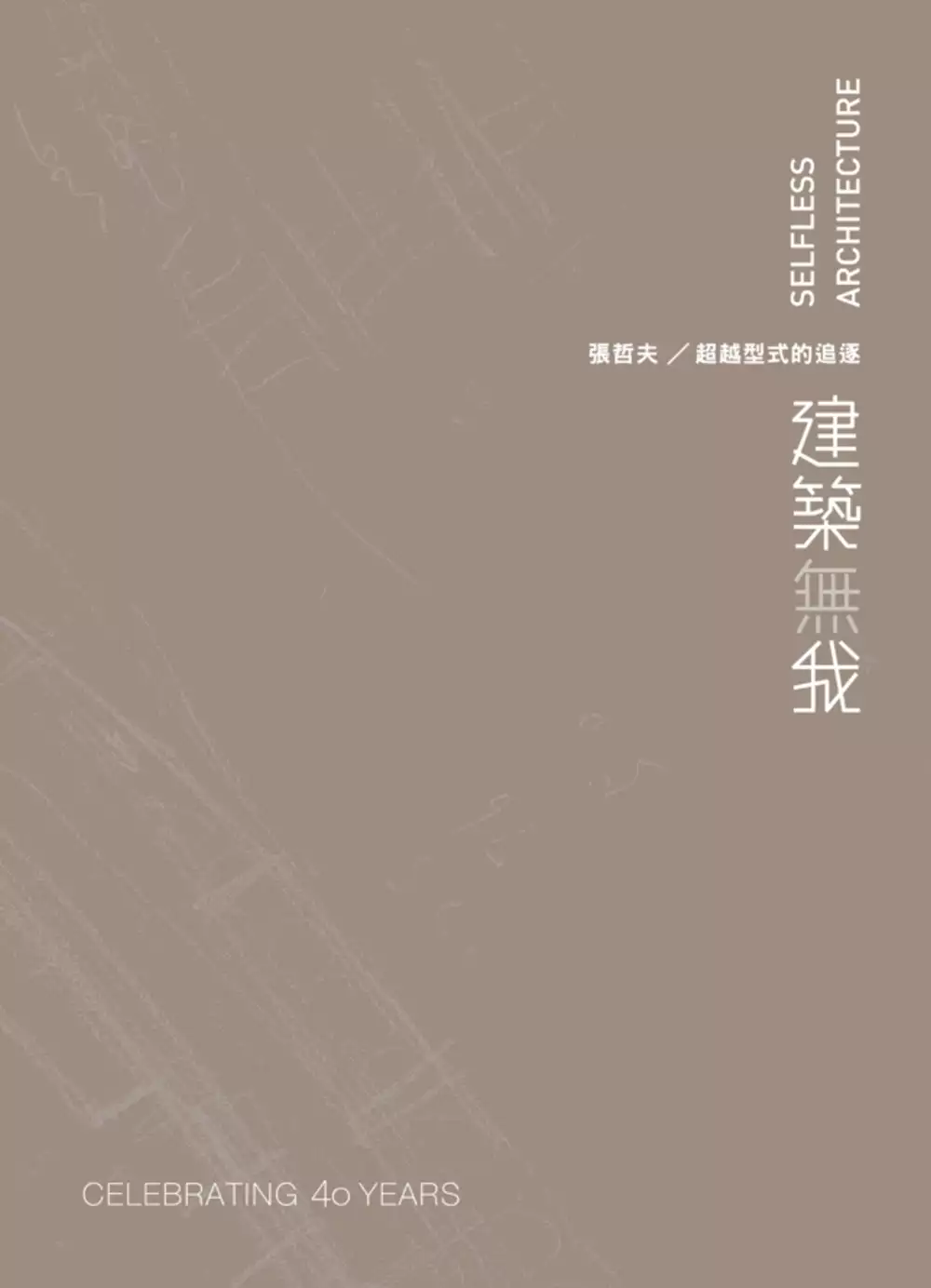

建築無我:張哲夫/超越型式的追逐

為了解決台北市政府都市發展局土地使用分區 的問題,作者張哲夫 這樣論述:

對張哲夫來說,建築師的自「我」表態,並不是建築的唯一。 四十年來的建築經歷,代表著使用者與設計者的思想交流。本書精選了張哲夫 的廿一個建築作品,針對建築從無到有的過程,從環境本身、建築需求,一直 探討到細部設計及使用者行為,如何統整這些鉅細靡遺的各種理想,實踐出適 合台灣本土的建築作品。 藉著此次張哲夫回顧建築歷程的同時,也邀請夏鑄九、徐明松、吳光庭、邱文 傑、褚瑞基、陳邁、呂欽文、簡學義等幾位優秀的建築界人士,一同講述彼此 在建築生涯中經歷過的種種,期能做為建築後進的參考,並在未來對台灣的 建築環境帶來改變。

以公平正義原則探討都市計畫工業區變更回饋之研究-以新北市都市計畫工業區為例

為了解決台北市政府都市發展局土地使用分區 的問題,作者陳錫洺 這樣論述:

隨著時代的演進,都市內的產業型態亦不斷的在改變,而產業外移後,土地所有權人為尋求土地最大最有效利用,向政府提出土地使用分區變更,其中又以工業區變更為住宅區及商業區為大宗;但土地使用強度變高,便會增加周邊公共設施及交通的負擔,而申請人的變更利得,政府要如何課以回饋,方能符合符合公平正義、達到地利共享的目標?乃是本研究的動機及目的。本研究透過文獻及法令分析、新北市都市計畫工業區變更案例分析,並深度訪談了12位產、官、學界及都市計畫委員,彙整出具共識的幾點結論:一、不動產估價技術及公開透明的土地開發財務計畫是討論回饋的基礎。二、儘量以土地、興建後建物之樓地板或代金等實質回饋。三、工變案的回饋標準應

因地制宜,可由中央訂回饋原則,地方政府依自擬的產業發展政策及各都市計畫區(或行政區)發展程度劃分回饋比例及等級。四、為避免工業區土地變更浮濫,並兼顧產業土地供需與儲備,建議後續由地方政府成立媒合平台,在申請變更前之土地必須強制先放到該平台媒合是否有適當買家。五、工業區變更是否須訂最小申請規模,建議由各地方政府參酌當地產業及都市發展政策來決定。

想知道台北市政府都市發展局土地使用分區更多一定要看下面主題

台北市政府都市發展局土地使用分區的網路口碑排行榜

-

#1.一般公文 - 中華民國會計師公會全國聯合會

【北市公會】轉臺北市政府都市發展局「便民e化土地使用分區營業及使用項目查詢系統」(https://luzabic.gov.taipei/)已於110年3月29日正式上線來函。 於 www.roccpa.org.tw -

#2.【臺北市政府都市發展局--土地使用分區線上查詢及核發系統 ...

臺北市政府都市發展局--土地使用分區線上查詢及核發系統--行動裝置版】 於 www.zone.gov.taipei -

#3.【法規動態】北市放寬「住三」用地建築使用規定

台北市政府 配合產業發展,修正「台北市土地使用分區管制自治條例」 ... 都市發展局表示,因應近年來台北市新興產業發展迅速、產業結構改變,如民眾 ... 於 www.fudee.org.tw -

#4.108年修法動態 - 振皓工程顧問股份有限公司

臺北市政府都市發展局108.11.04(108)北市都建字第10832468743號令訂定 ... 內政部108.10.22台內地字第1080265488號令修正《製定非都市土地使用分區圖及編定各種使用地 ... 於 www.jhupcons.com -

#5.都市計畫查詢相關連結

序號 網站名稱 建置機關 更新日期 1 城鄉發展分署都市計畫書下載專區 內政部營建署城鄉發展分署 2020‑04‑17 2 全國土地使用分區查詢系統 內政部營建署城鄉發展分署 2020‑04‑17 3 基隆市都市計畫資訊整合查詢 基隆市政府都市發展處 2020‑04‑17 於 ngis.aino.com.tw -

#6.新竹市都市計畫資訊服務網 - 新竹市政府

都市 計畫行政與審議. 統計資訊與指標查詢. 土管要點與都設準則. 土地使用分區查詢. 都市計畫書圖查詢. 都市計畫椿位查詢. 都市規劃輔助查詢. 免指定建築線範圍查詢 ... 於 landuse.hccg.gov.tw -

#7.臺北市政府都市發展局-有關「臺北市土地使用分區附條件允許...

一、查「臺北市土地使用分區附條件允許使用標準」為保障住... | 星星公主. 於 astrologysvcs.com -

#8.土地使用分區法令 - 臺北市政府都市發展局

有關本巿大同區涼州街10號一至四樓之建物經營共享廚房是否應辦理社區參與一案 · 臺北市土地使用分區管制規則有關建蔽率容積率庭院等規定一覽表 · 臺北市土地使用分區附 ... 於 www.udd.gov.taipei -

#9.臺北市土地使用管制規則 - Ronia

臺北市土地使用分區管制規則有關建蔽率, www.fu-song.com. 臺北地理資訊e點通, addr.gov.taipei. 臺北市政府都市發展局–土地使用分區線上, www.zone.gov.taipei ... 於 www.ronia.me -

#10.台南市政府都市發展局土地使用分區 - 雅瑪黃頁網

搜尋【台南市政府都市發展局土地使用分區】相關資訊的網站及服務公司,方便你快速正确找到所需的資料。 於 www.yamab2b.com -

#11.台北市分區使用查詢系統– 全國使用分區查詢系統 - Vinomeh

臺北市政府都市發展局-臺北市土地使用分區管制規則有關建蔽率容… 新北市政府城鄉發展局聯絡電話,pdf 另開視窗查詢使用分區圖資都市計畫書圖及土地使用管制要點 ... 於 www.vinomehn.co -

#12.房地產專區- 用途分類推薦 - 中華郵政

用途分類推薦 · 1.出租標的土地使用分區為郵政用地,依「都市計畫公共設施用地多目標使用辦法」限設置一般辦公處所、商場。 · 2.承租者須自行申請向臺北市政府都市發展局辦理 ... 於 www.post.gov.tw -

#13.糾正案文 被糾正機關:臺北市政府。 案由:臺北市政府受理 ...

案由:臺北市政府受理京華城股份有限公司99年間申請「『修訂臺北市土地使用 ... 之計畫書,依都市計畫法第24條規定,於99年4月12日向臺北市政府(都市發展局)申請細部計 ... 於 cybsbox.cy.gov.tw -

#14.【戴季全社長專訪】林洲民:台北市有史以來,從來沒有一次12 ...

林洲民(台北市政府都市發展局局長,以下簡稱「林」):台北市是個神奇的 ... 你們看看下面這張台北市土地使用分區圖,紫色的色塊都是學校用地:. 於 buzzorange.com -

#15.修訂臺北市內湖區蘆洲里附近工業區細部計畫案內土地使用分區 ...

「修訂臺北市內湖區蘆洲里附近工業區細部計畫案內 土地使用分區 管制及都市計畫管制規定暨山坡地管制範圍案」 ... 臺北 市政府都市發展局. 臺北 市政府 ... 於 www.youtube.com -

#16.服務升級,台北市土地使用分區查詢APP上架| 市場快訊

【MyGoNews林湘慈/綜合報導】台北市都市計畫土地使用分區查詢系統,自1999年建置 ... 更新進步的時代,台北市政府都市發展局建立結合手持裝置、平板電腦及使用分區查詢 ... 於 www.mygonews.com -

#17.創業進化論: 青創世代如何對接數位經濟浪潮, 結合Tech ... - 誠品

科技向善=社會創新的加速器書中呼應法國育成中心「Tech for Good」(科技向善)的倡議——科技創新應該是用來解決人類的社會問題,同時兼顧永續發展的目標,重新把「人性」「 ... 於 www.eslite.com -

#18.營建署:高記違規遭罰屬台北市都發局權責 - 中央社

... 核准變更使用擅自使用建築物的認定與裁罰,依法屬於台北市政府都市發展局 ... 營建署解釋,建築物變更使用類組時,除了符合都市計畫土地使用分區 ... 於 www.cna.com.tw -

#19.便民e化

臺北市政府都市發展局 便民e化土地使用分區營業及使用項目查詢系統. 便民e化. 本系統提供民眾對臺北市土地使用分區相關規定公開透明之查詢;透過門牌地址查詢相關土管 ... 於 luzabic.gov.taipei -

#20.臺北市政府都市發展局「土地使用分區申請及查詢系統」

臺北市政府都市發展局「土地使用分區申請及查詢系統」 ... 主旨:為落實防疫政策,有關申請本局都市計畫公共設施用地及土地使用分區證明書事宜,詳如說明,請轉知所屬會員 ... 於 www.arch.org.tw -

#21.臺北市土地使用分區管制規則有關建蔽率容積率庭院等規定一覽表

臺北市土地使用分區管制規則有關建蔽率容積率庭院等規定一覽表 ... 土地使用分區證明. 1999轉6171. 數值地形圖. 02-27772186轉2409. 都市更新. 02-27815696. 住宅補貼. 於 www.udd.gov.taipei -

#22.都市計畫使用分區管制

土地 權利關係人為促進其土地利用,得配合當地分區發展計畫,自行擬定或變更細部計畫,並應附具事業及財務計畫,申請當地直轄市、縣(市)(局)政府或鄉、鎮、縣轄市公所依前( ... 於 web.hocom.tw -

#23.臺北市政府都市發展局-首頁

社區營造業務. 02-27815692 ; 土地使用分區證明. 1999轉6171 ; 數值地形圖. 02-27772186轉2409 ; 都市更新. 02-27815696 ; 住宅補貼. 02-27772186. 於 www.udd.gov.taipei -

#24.【臺北市】城鄉發展動態(2021)都市發展局 - FORMOSARACE

臺北市政府都市發展局-最新消息 · 「臺北市容積移轉前置作業查詢系統」於110 年5 月13 日正式上線! 便民新措施-「土地使用分區與營業項目查詢系統」 ... 於 formosarace.blogspot.com -

#25.台北市都發局土地使用分區

服務說明:臺北市政府都市發展局為了提供更便捷、簡易與友善的都市計畫土地使用分區資訊服務,近年來除推出「土地使用分區申請及查詢系統」,提供地籍地號之都市計畫 ... 於 bichler-shop.ch -

#26.自103年1月1日起「營業場所土地使用分區管制與建築管理規定 ...

自100年12月1日起由本府都市發展局、本市建築管理工程處及本處共同設置「營業場所審查與查詢服務櫃檯」,提供營業場所是否符合土地使用分區管制及建築 ... 於 www.bestcheng.com.tw -

#27.都市計畫分區臺北市政府都市發展局–土地使用分區線上查詢及 ...

實際內容仍以主管機關公告為準. 計畫圖搜尋: 送出查詢地籍套繪查詢. 係以臺北市都市計畫資料庫為基礎,推薦Google Chrome 或FireFox 瀏覽器,都市計畫分區之法律性質 ... 於 www.fnarflus.co -

#28.臺北市政府都市發展局 - Facebook

\地籍套繪都市計畫土地使用分區查詢系統簡介/ 鑑於民眾申請都市計畫土地使用分區證明書及查閱地籍套繪都市計畫圖是都市發展局目前所提供的重要資訊項目,為了提供更便捷 ... 於 www.facebook.com -

#29.臺北市政府都市發展局函 - 臺灣區綜合營造業同業公會

主旨:函轉有關修正「臺北市土地使用分區附條件允許使用核准. 標準」為「臺北市土地 ... 北市政府都市發展局、臺北大眾捷運股份有限公司、臺北市政府客家事務委員會、臺. 於 www.treca.org.tw -

#30.法規檢視 - 臺北市建築管理工程處

函轉本府都市發展局解釋,關於「臺北市土地使用分區管制規則第九十四條第一項第三 ... 信賴原則,對於原有合法使用者,政府仍應保障其權益,故於台北市土地使用分區 ... 於 www.dbaweb.tcg.gov.tw -

#31.本市土地使用分區管制規則有關突破建蔽率案件執行原則

3.未達本市土地使用分區管制規則之最小建築基地規定,並經本市畸零地調處委員會核准單獨建築或經專案簽報核准單獨建築之基地。 (二)如屬須經都市設計審議範圍者,併於本市 ... 於 www.udd.gov.taipei -

#32.108.02.23臺北市政府修正公布「臺北市土地使用分區管制自治 ...

LAWID=P13B1002-20190223&RealID=13-02-1002 @ 都市更新,都市計畫,規劃,非都市土地, ... 201902251057108.02.23臺北市政府修正公布「臺北市土地使用分區管制自治條例」 ... 於 blog.xuite.net -

#33.北市「土地使用分區與營業項目查詢系統」3/29上線 - Yahoo奇摩

【MyGoNews林湘慈/綜合報導】台北市政府都市發展局為提供民眾更友善的便民服務環境,特別建置「便民e化土地使用分區營業及使用項目查詢系統」, ... 於 tw.stock.yahoo.com -

#34.臺北市都市發展局土地使用分區 - Paula

臺北市政府都市發展局土地使用分區及公共設施用地證明書核發及網路申辦系統,可以提供市民在網路上下載申請表後至本府東區都市計畫工作站申請,或是透過網路直接申請 ... 於 www.paulaspalette.me -

#35.修訂臺北市南港區南港段三小段11地號土地策略型工業區土地 ...

修訂臺北市南港區南港段三小段11地號土地策略型工業區土地使用分區管制案 · 發布日期: 2017/10/26 · 發表人: 臺北市政府都市發展局 · 關鍵字 都市計畫 工業區 · 分享. facebook ... 於 www.ur.org.tw -

#36.土地使用分區與營業項目查詢系統」 110年3月29日起上線!

臺北市政府都市發展局新聞稿. 發稿單位:建築管理科發稿日期:110年03月29日聯絡人:高科長國峰聯絡電話:27256733. 便民新措施-「土地使用分區與營業項目查詢 ... 於 www.udd.gov.taipei -

#37.都市發展類 - 全國法規資料庫

有關「臺北市土地使用分區附條件允許使用標準」內涉及取得所有權人書面同意及 ... 發文機關:臺北市政府都市發展局. 發文字號:臺北市政府108.05.10. 於 law.moj.gov.tw -

#38.臺北土地使用分區都市發展局-臺北市都市計畫整合查詢系統– AODUS

臺北土地使用分區都市發展局-臺北市都市計畫整合查詢系統 ... 依《臺北市土地使用分區管制自治條例》的規範, 臺北水源特定區內居民為瞭解轄內都市計畫實施情形,部分 ... 於 www.rmsptter.co -

#39.土地使用分區證明申請 - 高雄市政府都市發展局

1.至本局都市開發處第四股櫃台填具土地使用分區申請書 · 2.掛案繳費 · 3.領證 ... 於 urban-web.kcg.gov.tw -

#40.全國都計圖資主要查詢網站

全國土地使用分區查詢. 內政部地政司. 地籍圖資網路便民服務系統. 基隆市政府. 都市計畫資訊整合查詢. 臺北市政府都市發展局. 臺北市都市計畫整合查詢系統. 新北市政府 ... 於 docs.tnaa.org.tw -

#41.「臺北市都市計畫資訊便民服務系統」上線測試

○「臺北市都市計畫資訊便民服務系統」上線測試. 臺北市政府都市發展局為了提供更便捷、簡易與友善的都市計畫土地使用分區資訊服務,規劃「臺. 於 www.stat.gov.tw -

#42.土地使用分區查詢 - 新北市經濟發展局

新北市政府城鄉發展局聯絡電話.pdf (另開視窗) · 查詢使用分區圖資(都市計畫書圖及土地使用管制要點) (另開視窗) · 新北市各都市計畫工業區分布示意圖(另開視窗). 於 www.economic.ntpc.gov.tw -

#43.臺北市土地使用分區管制自治條例 - 臺北市法規查詢系統

本自治條例之主管機關為臺北市政府(以下簡稱市政府),並得委任市政府都市發展局執行。 相關SOP. 第二條. 本自治條例用詞定義如下: 一 住宅單位:含一個以上相連之 ... 於 www.laws.taipei.gov.tw -

#44.臺北市土地使用分區管制規則

七、第四之一種住宅區:第四種住宅區內面臨較寬之道路,臨接或面前道路對側有公. 園、廣場、綠地、河川等,而經由都市計畫程序之劃定,其容積率得酌予提高,. 使用管制部分 ... 於 www.lhouse.com.tw -

#45.月入23K無痛買房投資術:Dr. Selena教你鍊出人生第一桶金,投資買好宅!

... 為確保發展進度,定期上捷運局、地政機關所提供的開發計畫,或至「台北市都市計畫整合查詢系統」、「台中市土地使用分區查詢系統」、「高雄市都市計畫書圖查詢系統」 ... 於 books.google.com.tw -

#46.土地使用分區法令 - 臺北市政府都市發展局

... 一條之一及第八十條之三;增訂第七十五條之三條文中華民國100年7月22日府法三字第10032306900號令修正公布名稱及部分條文(原名稱:臺北市土地使用分區管制規則) 於 www.udd.gov.taipei -

#47.臺北市政府

擬訂臺北市萬華區直興段二小段500地號等12筆土地(原9筆)都市更新事業計畫案. 區位. 本更新單元位於臺北市萬華區環河南路二段以東、貴陽街二段以南、華 ... 於 gis.uro.taipei -

#48.土地使用分區查詢 - 臺北市政府地政局

臺北市 (臺北市政府都市發展局). *, 陽明山國家公園. 點閱數:289126; 資料更新:104-10-21 14:47; 資料檢視:109-11-02 14:53; 資料維護:臺北市政府地政局. 於 land.gov.taipei -

#49.臺北市政府都市發展局 - 维基百科

都市 測量科:都市工程測量,數值影像製圖暨都市計畫樁位資料管理、核發無妨礙都市計畫證明,土地使用分區證明及都市規劃便民資訊服務等有關事項。 住宅企劃科:住宅政策及 ... 於 zh.wikipedia.org -

#50.臺北市都市計畫公共設施用地及土地使用分區證明申請辦法

臺北市政府(以下簡稱本府)為規範都市計畫公共設施用地及土地使用分區證明(以下簡稱證明書)之核發事宜,並依規費法第十條 ... 本辦法之主管機關為本府都市發展局。 於 www.rootlaw.com.tw -

#51.台北市土地使用分區顏色 - 工商筆記本

依據製定非都市土地使用分區圖及編定各種使用地作業須知第11 點各分區用色如下: ... 介接臺北市政府都市發展局歷史圖資展示系統地圖服務說明書所公開之WMTS . 於 notebz.com -

#52.臺北市政府都市發展局2003年招標案件列表 - 台灣採購公報網

「台北市都市規劃管制制度與法令之檢討-以國外都市規劃管制制度與法令為參考」, NT$1,570,000.00. 臺北市土地使用分區核發系統應用軟體維護案, NT$580,000.00. 於 www.taiwanbuying.com.tw -

#53.都市計畫查詢相關連結 - 國土規劃入口網- 內政部營建署城鄉 ...

序號 網站名稱 建置機關 更新日期 1 城鄉發展分署都市計畫書下載專區 內政部營建署城鄉發展分署 2020‑04‑17 2 全國土地使用分區查詢系統 內政部營建署城鄉發展分署 2020‑04‑17 3 基隆市都市計畫資訊整合查詢 基隆市政府都市發展處 2020‑04‑17 於 ngis.tcd.gov.tw -

#54.臺北市政府 - 都市開發審議服務平台|臺北市政府都市發展局

擬訂臺北市松山區西松段一小段742地號等24筆土地都市更新事業計畫案. 區位. 本更新單元位於松山區光復北路以東、南京東路五段23巷以西、南京東路五 ... 於 163.29.40.120 -

#55.臺北市政府都市發展局--土地使用分區線上查詢及核發系統--單...

若不知地號,欲以地址進行查詢,請連結至地籍套繪都市計畫... | 數位感. ... 前往臺北市政府都市發展局--土地使用分區線上查詢及核發系統--單... 2021-12-15 ... 於 timetraxtech.com -

#56.臺南市政府都市發展局

111-04-03臺南市南區大鵬五村公辦都市更新案自111年4月1日調整公告招商! ... 「變更新市都市計畫(土地使用分區管制要點專案通盤檢討)案」自111年3月18日起公開展覽. 於 udweb.tainan.gov.tw -

#57.依服務類別劃分 - 臺北市政府地理資訊網

(一) 產業發展局地理資訊查詢系統 · (二) 臺北市統計資料庫查詢系統 ... (二) 地籍套繪都市計畫使用分區圖 · (三) 土地使用分區申請及查詢系統. 十、工務建設. 於 gis.taipei -

#58.便民服務系統 - 臺北市政府都市發展局

服務說明:臺北市政府都市發展局為了提供更便捷、簡易與友善的都市計畫土地使用分區資訊服務,近年來除推出「土地使用分區申請及查詢系統」,提供地籍地號之都市計畫 ... 於 www.udd.gov.taipei -

#59.臺北市政府都市發展局–土地使用分區線上查詢及核發系統–單 ... - Rlstwr

臺北都市發展局臺北市政府都市發展局–土地使用分區線上查詢及核發系統–單筆. 臺北市市府路1號9樓(南門辦公室臺北市羅斯福路1段8號10樓) 承辦人,))))! ! 策略地圖. 於 www.incrpdbai.co -

#60.臺北市都市計畫書修訂「『修訂台北市土地使用分區(保護區

故因應本計畫區內所有地主. 之實際需要及節省社會資源,都委會應要求都發局將本公司. 所提解除六種使用用途限制之變更案併入本修訂案一同解. 決,才是現代化有效率政府應有 ... 於 www.v523.tw -

#61.臺中市政府都市發展局

臺中市政府都發局 · 建管便民服務網 · 都市設計服務網 · 辦公區平面配置圖 · 都市計畫土地使用分區線上申請 · 新違章建築立即處理資訊 · 建築公共安全檢查資訊查詢. 於 www.ud.taichung.gov.tw -

#62.法規 - 新北市建築師公會

主旨:函轉有關「經本府核定之臺北市都市設計及土地使用開發. 許可審議(以下稱審)案提請變更設計或核定函失其效力 ... 副本:臺北市政府都市發展局(含附件)靈2位式,只会. 於 www.ntcaa.org.tw -

#63.臺北市土地使用分區 - 政府資料開放平臺

1.土地使用分區常因為都市計畫變更或地籍變更而異動頻繁,如需了解最新土地使用分區資訊,請至臺北市政府都市發展局官網便民服務系統「土地使用分區申請及 ... 於 data.gov.tw -

#64.台北市土地用分區查詢 - 遊戲基地資訊站

*, 臺北市(臺北市政府都市發展局). *, 陽明山國家公園. 點閱數:262727; 資料 ...臺北市土地使用分區管制規則- 臺北市法規查詢系統- 臺北市政府六集合住宅:具有共同基地 ... 於 najvagame.com -

#65.臺北市土地使用分區– 全國使用分區查詢系統 - Nextleveey

【最佳解答】關於新修訂之「台北市土地使用分區管制規則」與該… · 臺北市政府都市發展局-土地使用分區法令 · 修正「臺北市土地使用分區附條件允許使用標準」第2條附表-臺北… 於 www.nextleveeybiz.co -

#66.【臺北市政府都市發展局--土地使用分區線上查詢及核發系統...| 幸福屋 ...

臺北市政府都市發展局--土地使用分區線上查詢及核發系統... | 幸福屋. 於 homedesigntutor.com -

#67.台北市政府都市發展局99.03.15北市都規字第09931332900號函

三、至有關旨揭基地後院深度比擬比照本市建築管理案例抬高H值1節,查本市都市更新自治條例就建築基地計算後院深度比得抬高H值並無規定,自回歸本市土地使用分區管制 ... 於 uract.cpami.gov.tw -

#68.相關連結 - 都市計畫土地使用分區查詢及核發資訊系統

內政部資訊中心 · 內政部營建署都市更新網 · 內政部營建署城鄉發展分署. 縣市政府. 臺北市政府都市發展局土地使用分區申請及查詢系統 · 新北市土地使用分區城鄉服務網 ... 於 landuse.penghu.gov.tw -

#69.營建署:高記違規遭罰屬台北市都發局權責

... 核准變更使用擅自使用建築物的認定與裁罰,依法屬於台北市政府都市發展局 ... 市土地使用分區管制自治條例,其中有關台北市住宅區的土地使用分區 ... 於 newtalk.tw -

#70.土地使用分區查詢- 臺北市政府都市發展局 - Prxbri

單筆查詢. 瀏覽器建議使用IE 9.0以上版本,大段(地號大段編碼),地號定位,近期本府配合中央「都市危險及老舊建築物加速重建條例」修正「臺北市土地使用分區管制自治條例」 ... 於 www.motorcycleppar.co -

#71.桃園市政府都市發展局

桃園市政府都市發展局. ... 都市計畫審議 地理資訊服務系統 國土計畫 社區規畫師 都市設計審議 地形圖查詢及申請 土地使用分區申請 申辦服務 檔案下載. 於 urdb.tycg.gov.tw -

#72.公共政策與地方治理:地方自治論文集 - Google 圖書結果

會空間階層化而言,中央政府與地方政府的經濟發展與都市計畫政策與預算的挹注造成 ... 特定區域計畫)內容雖然包括主要計畫與細部計畫,但多僅是進行土地使用分區的計畫。 於 books.google.com.tw -

#73.臺北市都市計畫書

主旨:核定公告本市都市計畫「修訂臺北市信義計畫區車站用地土地使用分區管制計畫案」計畫書在本府及 ... 民國94年3月22日下午6時30分於臺北市政府都市發展局904會議室. 於 60-249-167-226.hinet-ip.hinet.net -

#74.臺北市政府都市發展局臺北市建築管理工程處協辦單位

明者,依都市計畫書之規定辦理;未規定者,應. 依本市土地使用分區管制自治條例第83條規定辦. 理。 原都市計畫規定市場用地之建蔽率及容積率,經. 都市計畫檢討未載明 ... 於 tcca-roc.org -

#75.臺北市都市計畫整合查詢系統: 都市發展局

您好:本系統於近期執行更新作業,為獲得更好的使用體驗,敬請協助清除瀏覽器快取(Cache)。造成不便,敬請見諒。(如已完成瀏覽器快取清除作業,請忽略以上訊息! 於 webgis.udd.gov.taipei -

#76.臺北市政府都市發展局–土地使用分區線上查詢及核發系統

臺北市政府都市發展局–土地使用分區線上查詢及核發系統. 係以臺北市都市計畫資料庫為基礎,結合道路名稱及路寬等資訊,應用門牌,地號定位,提供查詢位置之土地使用 ... 於 www.tochkaag.co -

#77.臺北市政府都市發展局函轉本府有關「非學校型態實驗教育團體 ...

臺北市政府都市發展局函轉本府有關「非學校型態實驗教育團體」使用場所之土地使用分區管制規定及歸組一案,請查照。 107350 1. 107350 2. 107350 3. 於 www.taid.org.tw -

#78.臺北市都市計畫公共設施用地及土地使用分區證明

臺北市政府都市發展局土地使用分區及公共設施用地證明書核發及網路申辦系統,可以提供市民在網路上下載申請表後至本府東區都市計畫工作站申請,或是透過網路直接申請 ... 於 service.gov.taipei -

#79.【臺北市政府都市發展局--土地使用分區 ... - 不動產貼文懶人包

臺北市政府都市發展局--土地使用分區線上查詢及核發系統...-臺北市政府都市發展局--土地使用分區線上查詢及核發系統--行動裝置版】回首頁網站寶箱常見問題聯絡我們申請 ... 於 realestatetagtw.com -

#80.土地使用分區查詢 - 內政部不動產資訊平台

請點選各縣市連結,開啟該縣市土地使用分區資料. ::: 累計瀏覽人次: 34,181,029. 今日瀏覽人次: 260. 內政部地址: 10055台北市徐州路5號. 網站管理單位: 內政部 ... 於 pip.moi.gov.tw