台北市 促參的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦陳國慈,李應平,林欣誼,高嘉聆,張尊禎,陳歆怡,曾淑美,葉益青,劉熒楓寫的 老屋創生25帖(修訂版) 和姚瑞中,LSD的 海市蜃樓VII:台灣閒置公共設施抽樣踏查都 可以從中找到所需的評價。

這兩本書分別來自遠流 和田園城市所出版 。

國立臺灣師範大學 社會教育學系社會教育與文化行政碩士在職專班 林振春所指導 王婉榆的 楊梅地區地方文化館經營策略之研究 (2021),提出台北市 促參關鍵因素是什麼,來自於地方文化館、文化治理、經營策略。

而第二篇論文中國文化大學 社會企業管理碩士在職學位學程 楊志誠、王振軒所指導 陳智宏的 我國歷史建築經營模式之研究 (2021),提出因為有 歷史建築、經營管理、公辦民營、社會企業、非營利組織的重點而找出了 台北市 促參的解答。

老屋創生25帖(修訂版)

為了解決台北市 促參 的問題,作者陳國慈,李應平,林欣誼,高嘉聆,張尊禎,陳歆怡,曾淑美,葉益青,劉熒楓 這樣論述:

★著重老房子再利用之經營模式探討,對於有心活化老屋者,特別具參考價值 ★25個案例分布北中南東各縣市與離島,老屋年資從戰後上溯至清代,建築形式包含傳統三合院、街屋、日式宿舍到近代產業建築,具多元代表性 ★選點側重私人(民間)經營老屋,並有清晰理念與創新策略者,對一般大眾具啟發性 25種營運老屋的方法 25帖不藏私老屋創生學 許多人喜歡老房子,喜歡的理由很多,包括:它必然經歷過時間的淘洗,留下許多歲月的痕跡,吸引懷舊的人們;其次,它必然曾有不少人生活其中,累積了無數的回憶,吸引喜歡聽故事的人;而許多舊時建築空間的工法、材料、零件,今日已難得再現,老物件的精美也

讓人心心戀戀總是繫懷…… 然而,擁有老屋同樣也要面臨許多挑戰,譬如:老屋的修繕整理費時又費工;日常維護有許多鋩角與細節;要符合現代人生活使用習慣,必須重新調整轉化;最重要的,若想讓老屋真正活起來,要找出獨特的定位與目標,並要有創新的營運方式,當中學問可是不小。因此,如果你擁有一棟老房子,或者你期待營運一棟老房子,你打算如何整理它、修復它,使用它,讓它重新活起來並煥發新生光彩呢? 本書蒐集了台灣25個活化使用老房子的案例,每個老房子的年資至少五十年至上百年;建築形式從傳統三合院、老街屋,到日式宿舍、老廠房、老穀倉、近代產業建築……多元多樣;空間營運的型態則分成多功能書店、文化場館

、民宿旅店、餐飲空間、藝術空間、工作空間及創意複合空間等七大類來探討。 25位老屋的新主人皆無私分享了他們對於老屋的熱愛、修復的工法以及各種創新再利用的營運學問,每篇並有「老屋創生帖」要點整理,對於老屋有興趣的個人與團體,是深具啟發性的故事書,更是第一手活化利用的參考指南。 名人推薦 王榮文(華山1914文創園區/遠流出版 董事長) 李乾朗(台灣藝術大學古蹟藝術修護學系教授) 殷允芃(《天下雜誌》群創辦人) 孫啟榕(建築師) 莊永明(台灣文史專家) 傅朝卿(國立成功大學建築系名譽教授)

台北市 促參進入發燒排行的影片

#台北市紓困方案把關

#為攤商爭取應有福利

台北市議會上週開議,昭雄在市長施政報告時,提出質詢:市府提供予花木市場攤商的紓困方案,實際只有95折優惠,與原定全面減租50%有極大落差。

我們先來了解一下台北市財政局的紓困方案(摘錄如下)

※因應新冠肺炎對企業、商家造成的嚴重影響,提出「延稅」「減租」「減價」「優息」「補貼」「降稅」六大紓困措施。

※其中「減租」意指凡承租北市市有房地(含已開始營運之促參及市有土地設定地上權)2020年3-5月全面減租50%;如有轉租情形,應切結將市府減收金額回饋予實際使用人。

但依據「台北市花木市場」管理者規定(摘錄如下)

※僅核定「使用費」、「暫存倉儲」、「停車月票」這三項,期間3-5月攤商繳給花木市場的費用,紓困補助僅能打95折。

※舉例原本攤商繳費26940元,紓困補助僅1347元(攤商仍需繳費25593元)。

經了解,補助有此落差,因花木市場的攤商管理是委外經營,而市府收取的場地費僅占10%,所以10%*50%=5%,意即只有95折。

雖然補助1347元也是補助,但如果能適用全面減租50%,對目前陷入凜冬的攤商而言,才是更具實質效益的補助!

本週昭雄會再與市場處進行商議,希望為攤商們爭取最大的權益。

楊梅地區地方文化館經營策略之研究

為了解決台北市 促參 的問題,作者王婉榆 這樣論述:

本研究以地方文化館文化價值及經營原則為主軸,歸納出地方文化館文化認同、經營策略、推廣模式、未來發展四大經營策略面向,為地方文化館經營策略規劃之參考。本研究以質性研究法為宗,先進行相關文獻分析與文化治理等基礎理論的探究,再依據研究者本身擔任楊梅故事園區的實務經驗,編撰民眾問卷並進行問卷調查,蒐集居民的意見與需求,其後根據此居民問卷調查與訪談彙整的結果,進行專家焦點訪談,依此彙整歸納出地方文化館經營策略規劃及楊梅地區地方文化館營運管理策略時之。研究結果顯示,地方文化館具有社會教育意義,亦可符合教育部108課綱要求,將之融入與結合鄉土地教育,地方文化館經營策略不應過於商業化。此外,地方文化館在整合

地方文化與資源後,可開發出新的地方文創產業,以提升其活化之功效。在避免地方文化館過於商業化經營,建議地方文化館營運的部份經費,有必要由政府獎補或以計劃型式支持與協助,才能避免此問題;另經費不足部份則由經營者,透過類似推出策展、活動、開發新的文創產業、文化深度小旅行等方式籌措,同時可將地方文化經濟特色,轉為館內的特色與價值,並提升地方文化認同與特色產業水準,達到促進活絡地方經濟與地方文化館永續經營的雙贏目標。

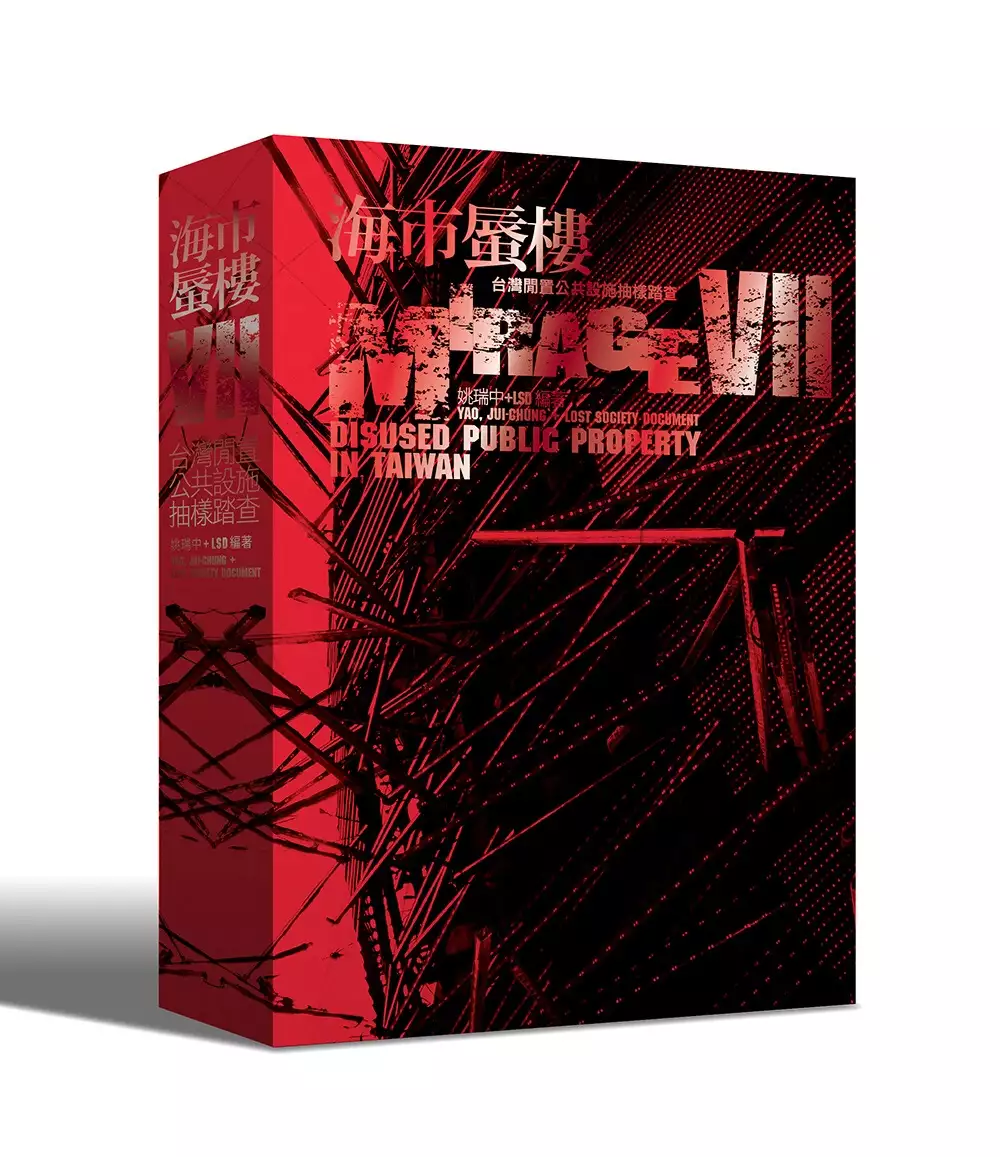

海市蜃樓VII:台灣閒置公共設施抽樣踏查

為了解決台北市 促參 的問題,作者姚瑞中,LSD 這樣論述:

台灣各地常可見偌大的閒置公共設施,其產生的原因包括政黨輪替、政務官更迭、競選支票承諾、政策轉彎、空間使用目標不明確、特定活動而非常態活動之建設、管理不善、不當的競爭型計畫、法規過時或抵觸、行政程序阻礙,加上少子化、人口超高齡化,以及成立六都導致人口更加集中於都市⋯⋯ 近十年來因政府正視公有閒置空間,逐漸進行整頓與活化,整體而言效率提高不少。本集《海市蜃樓》動員四十多位學生進行第七次全面抽樣踏查,收錄了六十一處完全閒置、部分閒置、低度使用或延宕開發之公共設施、四處天然災害導致閒置的公共設施、二十處閒置活化再閒置之公共設施,以及十五處已活化或活化中之公共設施,按往例一

樣,總計一百處案例。

我國歷史建築經營模式之研究

為了解決台北市 促參 的問題,作者陳智宏 這樣論述:

歷史建築是「豐富人類精神及智慧無可取代的資源」之文化資產,隨著國際交流的頻繁,已成為展示國家知識力量及文化深度、提升旅遊收益以及國際交流的重要平臺。透過適當之保存機制並且規劃出可永續發展的經營模式也變成歷史建築值得研究的重要議題。本研究之目的是確認何種經營模式最適合歷史建築保存與再利用。本研究主要採用半結構式訪談法、次級資料分析法。本論文主要的研究問題有以下幾個面向。首先,了解我國歷史建築目前保存的狀態。另外,討論歷史建築修復保存與再利用之方式。最後針對目前不同之單位取得歷史建築之經營效益分析,探討政府是否應該持續推動歷史建築公辦民營以達到擴大社會影響力之目的。研究顯示,公辦民營是目前歷史建

築再利用之方向。在目前社會追求文創產業成為另一個經濟發展基礎的前提下。建議社會企業可以投入更多資源並且搭配政策之鼓勵,讓社會創新之影響力可以透過歷史建築凝聚文創之能量。