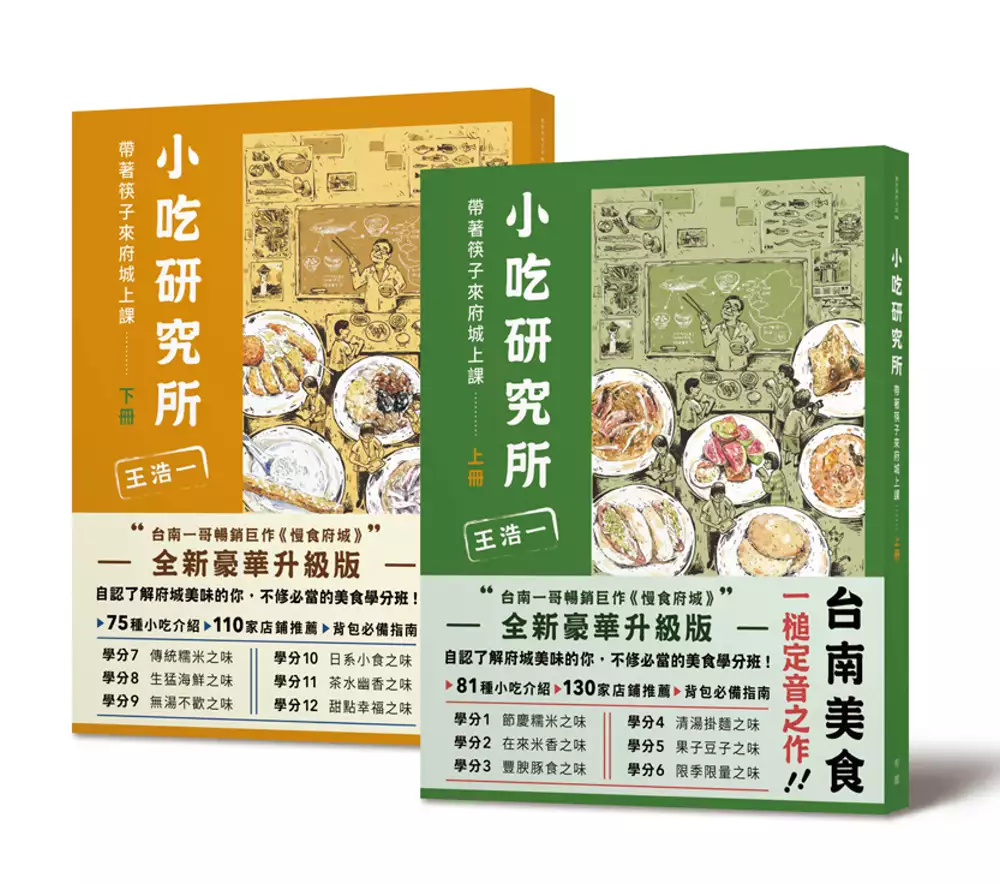

台南紅茶排隊的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦王南琦寫的 戰鬥媽媽的餐桌與家書 和王浩一的 小吃研究所:帶著筷子來府城上課(上下冊合集)都 可以從中找到所需的評價。

另外網站台南美食#台南甜點#台南小吃 - YouTube也說明:每次去 台南 最恨停車、 排隊 、等食物 偏偏 台南 美食又一堆這次我們就要來做一個 排隊 VS不 排隊 美食✨ 歡迎來我IG走走逛逛 ...

這兩本書分別來自小貓流文化 和有鹿文化所出版 。

國立暨南國際大學 管理學院經營管理碩士學位學程碩士在職專班 曾喜鵬、陳建良所指導 吳心如的 部落咖啡品牌與商業模式設計-以卡度部落云境農莊為例 (2020),提出台南紅茶排隊關鍵因素是什麼,來自於台灣咖啡、咖啡醫學、農業餘料、環保再生、農業休閒、咖啡渣、咖啡生豆。

而第二篇論文中原大學 室內設計研究所 陳其澎所指導 陳冠丞的 現代性下的灶腳味-臺灣傳統小吃攤場所精神之研究 (2013),提出因為有 場所精神、地方感、現代性、飲食文化、小吃攤的重點而找出了 台南紅茶排隊的解答。

最後網站【台南。旅遊】不用人擠人排隊的蜷尾家X樹屋咖啡館 - 波給Boge則補充:奉茶替樹屋咖啡館特製了樹屋紅茶和安平紅茶, 蜷尾家則是使用仙女紅茶製作了區域限定的紅茶冰淇淋。 咖啡館是由建築師劉國滄和「打開聯合工作室」團隊 ...

戰鬥媽媽的餐桌與家書

為了解決台南紅茶排隊 的問題,作者王南琦 這樣論述:

在食安崩壞的此刻,每ㄧ個媽媽,都必須戰鬥! 食安問題層出不窮,環境不斷被污染破壞。 為了守護餐桌,讓孩子們好好長大,每一個媽媽,都是戰鬥媽媽! 《戰鬥媽媽的餐桌與家書》是由戰鬥媽媽王南琦寫下的,她從太妹,變成貴婦,又為了守護家裡的餐桌而走上街頭,變成戰鬥媽媽。這本書除了故事,還有食譜,每一道菜都有故事,下鍋的都是戰鬥媽媽四處蒐集而來的食材,除了告訴讀者怎麼煮,還告訴讀者特殊食材怎麼買、去哪買。書末還附上最新小農市集資訊,讓台灣各地每一個戰鬥媽媽都能輕鬆作戰。 這本書主體則分為兩部,第一部「餐桌上的記憶」,講述她自己母親的餐桌,以及她從太妹、貴婦,到街頭媽媽的歷程。包括

母親煮的讓她流淚的雞湯、在異鄉喝到的酒釀蛋湯圓;在學校四處奔波演講,更讓她堅定要「做個好大人」。 第二部「寫給女兒的家書」,則是把每一道料理化成一封信,細細叮嚀十五歲的女兒,希望女兒長大離家後,能夠靠著媽媽料理的味道,得到更多堅定勇氣,走得更穩、更好。 這是台灣第一本戰鬥媽媽的家書,從小餐桌到大社會,全書充滿感情,十分珍貴。 王南琦的寫作偶爾激昂,但多數時候是溫柔的,她盼望用這本書,撫慰每一個戰鬥爸爸/媽媽,撫慰他們與兒女奮戰的辛苦、撫慰他們對大社會的失望,更希望彼此安慰後,可以更有力氣往下走,希望終有一天,環境不再被污染,餐桌上的食物都安全可食,媽媽爸爸們不用再戰鬥。 我

戰鬥,因為愛 街頭媽媽不一定討喜,甚至會惹人討厭。王南琦好好的貴婦不當,卻自討苦吃上街頭發傳單,自掏腰包到學校示範安全食品。這不是條容易的路,她第一次在街頭發傳單,就被找碴的男人問:「你做這些有什麼用!」她傻了幾秒後,喃喃地說:「不做一定沒用,開始去做就有希望。為了我的孩子,我一定要試試看,你也跟我們一起試試看,好嗎?」 我料理,也是因為愛 在街頭被稱為「王大砲」的王南琦,回家後卻把戰鬥力化為廚房炊煙,因為她知道,再多的錢都換不回女兒用料理記憶母親。她的母親用料理,喚回差點變成小太妹的她;她記下母親的味道,做出新的料理,讓女兒有家的記憶。 她自嘲已近更年期的她,對上正在青春

期的女兒,簡直就是兩個荷爾蒙失調的女人在大戰,幸好有料理,廚房裡飄出的陣陣香味,很快就能化解對立,讓女兒微笑,讓媽媽警報解除。所以她特地寫了文章,獻給身陷青春期風暴的爸爸媽媽們。 因為陪伴女兒,讓我重新長大一次 每個人長大的歷程,難免因為各種原因,可能因為父母的輕忽、兄弟姊妹的爭寵,心裡的很多小角落是破碎的,但是因為陪伴孩子長大,這些小角落得以修復。 王南琦的父母在菜市場擺攤,總是無法好好陪伴他們。她獨自面對初經的慌亂、初戀的心痛,幸好有了女兒,她可以在陪伴女兒的同時,回頭陪伴當年那個慌慌張張、孤孤單單的自己。 她在寫給女兒小乖的信裡說:「因為你,媽咪陪伴自己心中的小女孩重

新長大一次,重新面對許多當年過不去的難關。就像那天,媽咪帶你去選自己喜歡的衛生棉,彷彿也陪著當年佔在貨架前,孤單而不知所措的自己。我牽著你的手,同時輕聲地對我心裡的小女孩說:『別怕,我們一起來陪你買衛生棉了。你慢慢挑、慢慢選,我們會永遠陪著你的。』謝謝你,親愛的小乖,有了你,才開始有了這一切的可能。」 【本書特色】 1. 這本書記錄為了食安、空污問題走上街頭的媽媽的心情,也定義了在食安崩解的年代,每一個守護餐桌的媽媽,都是戰鬥媽媽! 2. 這本書不只提供了戰鬥媽媽的食譜,還附上特殊食材的購買資訊,及最新的小農市集資訊,確保餐桌上的每一道菜都安全無虞,讓媽媽們輕鬆作戰。 3. 全書共26

道料理,29篇文章,分為「餐桌的故事」與「給女兒的家書」,雖然講的是社會議題,讀來卻溫暖感人而深刻。 4. 本書版稅所得,全數捐給「地球公民基金會」,每一位買書的人,都為台灣環保盡了一份心。 5. 每一場新書發表會,都有小農站台,戰鬥媽媽愛小農,小農力撐戰鬥媽媽! 【推薦者】 李根政/地球公民基金會執行長 幸佳慧/兒童文學作家 莊祖宜/廚房裡的人類學家 陳文玲/政大廣告系教授 葉怡蘭/飲食生活作家 番紅花/作家 賴曉芬/主婦聯盟環境保護基金會董事長

台南紅茶排隊進入發燒排行的影片

@Hot Emma

到花蓮最驚奇的是

每一家店都會給收據或發票

口氣也是理所當然的樣子

連買一杯10元紅茶的小店都肯開收據欸

你大概覺得有啥大驚小怪的?

之前在台南要收據跟發票

常被店家擺臉色(熱門排隊店,非小攤販)

還有那種說 你得先買個上千元禮盒才肯開收據的冰店

是這樣才能給發票嗎🤔

部落咖啡品牌與商業模式設計-以卡度部落云境農莊為例

為了解決台南紅茶排隊 的問題,作者吳心如 這樣論述:

本農業這門學問既科學又哲學,「咖啡」這個產業在台灣不是最賺錢的產業,但卻是與各行各業的人員連結最深的產業。世界精品咖啡協會(Specialty Coffee Association, SCA)致力發展精品咖啡文化,平常習慣商業咖啡的民眾開始對「精品咖啡」有更多認識,並願意花更多錢喝上一杯更精緻、風味獨特的咖啡,還讓許多咖啡人士更用心於開發多樣化的咖啡風味,整個咖啡產業正邁入一個新的時代。在傳統的印象中,台灣並不是特別熱衷於咖啡的地方,台灣飲品的主力市場目前還是以茶類飲料為主。但雖然台灣的每年人均咖啡飲用量還不到日韓及歐美的一半,由於台灣的咖啡的快速發展恰好遇到第三波咖啡浪潮的興起,相較歐美商

業咖啡獨大,在這個背景下,台灣精品咖啡的實力與歐美許多國家比起來可以說是有過之而無不及。台灣的咖啡環境得天獨厚,除了有許多的精品咖啡館外,也蘊育了不少的自家咖啡玩家,台灣的精品咖啡在國際間獲得了許多獎項。隨著台灣精品咖啡在國際間能見度提高,吸引越來越多人對精品咖啡的興趣,第三波咖啡浪潮在台灣快速蔓延,精品咖啡的市場迅速成長,除了超商咖啡開始走向精緻化、民眾排隊買精品咖啡豆外,主打精品咖啡的咖啡館和電商也如雨後春筍般的冒出來,台灣精品咖啡文化的發展正值高峰期。而近年於台灣國內各大書商與便利商店雜誌架上,紛紛遍及關於咖啡為人體帶來機能性健康功能的好處,與醫生醫學專業知識的推行,包含A公司出書:咖啡

健康的關鍵密碼 綠原酸,本研究以本人目前從事的事業以卡度云境農莊為個案,探討在咖啡紅海市場裡,如何創新台灣咖啡的價值與市場區分,同時,A公司的生產、農業基地於南投埔里過坑與南投仁愛鄉卡度部落之邊界,契作輔導在地南投仁愛鄉卡度部落布農族人種植咖啡,海拔分佈750m-1100m,總契作面積為25公頃,經篩選後質量穩定的生豆為每年產能5噸,總體咖啡生豆應用除了於市場成熟化的商品咖啡豆、濾掛咖啡,近年因國內咖啡對於人體健康機能性的意識抬頭,A公司將其應用在機能性萃取與農業餘料高值化永續循環,將材料跨產業應用於機能性紡織工業與保健食品材料輸出,提升豆農材料方方面面去化應用,導入技術端農業餘料處理與餘料再

生運用,提升環保意識循環經濟價值,結合市場需求出口。

小吃研究所:帶著筷子來府城上課(上下冊合集)

為了解決台南紅茶排隊 的問題,作者王浩一 這樣論述:

台南一哥暢銷巨作《慢食府城》2.0再進化 全新豪華上下合集版 自認了解府城美味的你,不修必當的美食學分班! ★156種美食介紹,240家店鋪推薦,台南美食終極情報 ★公視「浩克慢遊」節目主持人王浩一,闡述「美食就是生活文化歷史」 ★「食之理」與「味之道」的修習,有食慾,也要有「食育」 節慶糯米之味、傳統糯米之味、在來米香之味、豐腴豚食之味 生猛海鮮之味、清湯掛麵之味、無湯不歡之味、日系小食之味 茶水幽香之味、果子豆子之味、甜點幸福之味、限季限量之味 「這是個讓人深深感覺得到好吃、真好吃、什麼都好吃的幸福地方。」——王浩一

關於台南美食的一槌定音之作! 在小吃首都,信步漫遊,隨處都是令人垂涎、流連的小吃食肆。只不過在府城,除了吃美食,更是吃歷史、吃文化。二十年來,他在府城舊時光裡探尋,追蹤美食的演變,也記錄前人的菜香餘韻。 王浩一繼暢銷作品《慢食府城》後,對於府城小吃的寬度與深度,有更多想法與探索。本書以食材為經,以文史為緯,王浩一縱橫其中,如台灣版「孤獨美食家」,探討「食物的四度空間」,結合美食品嚐、顏色印象、氣質韻味、市井聲響,寫出府城美食書寫新經典。 小吃研究所上、下冊合集,完整必修學分介紹: 學分一:糯米的節慶故事 糖粿、麻粢、湯圓與菜包、油飯、麻荖與米荖…

… 認識這些美食,明白它們與吉祥節慶的關係,也來品食鹹甜參半的府城糯米滋味。 學分二:在來米也是美食大戶 碗粿、米篩目、粿仔湯、清蒸肉圓、蘿蔔糕…… 有的要使用新米,有的是老米,在來米美食,卻沒有飯粒俱在的小吃種類,這個實在特別。 學分三:豚食,豐腴與豐盛之間的美味 豬心冬粉、香腸熟肉、魯肉漢餅、肉臊飯、刈包…… 炒、炆、滷、熬、煎、燉、汆、烤、煸……,就是想要強調這座舊城的美食實力與習慣。 學分四:清湯掛麵裡的趙錢孫李 擔仔麵、牛肉麵、鱔魚意麵、鍋燒意麵、豆簽羹麵…… 「麵食」雖然簡單,但是府城人還是能把它詮釋得色香味十足,湯頭耐人尋

味。 學分五:果子與豆子的甜言蜜語 杏仁豆腐、紅豆冰、愛玉冰、土豆仁湯、薑糖番茄…… 台南街頭的冰品,喧譁熱鬧。這些先民的果子與豆子,有了新活力,府城人更是大塊朵頤。 學分六:限季或限量,買不到,也快樂! 臭豆腐、玉荷包清冰、蝦仁笹壽司、大白柚汁、絕品芒果乾…… 因為手工生產,所以限量;因為符合「著時」,所以限季;因為神出鬼沒,所以買不到。 學分七:糯米的傳統美食 米糕粥、糯米大腸、花生菜綜、雙糕潤…… 傳統美食的精髓,糯米總留下古人飲食習俗之中,特別有韻的文化尾巴。 學分八:海鮮是主角,也是小吃 虱目魚鹹、蝦捲、浮水魚羹、小

卷米粉…… 梳理府城海鮮美食,真是驚人。我是來自山城的人,到了這座城,開啓了所有解放的味蕾。 學分九:台南人愛喝湯 牛肉湯、酸辣湯、魚冊湯、蒜頭蜆仔湯…… 老府城人如果從事小吃行業,都自稱是「做湯水的」。湯品的背景故事值得探究。 學分十:日治時期後的美食小抽屜 布丁、克林姆麵包、關東煮、大福…… 日本的明治維新也是「美食維新」。來自歐洲的飲食習慣改變日本,也改變了台灣。 學分十一:這個茶那個茶,都不是茶 青草茶、蓮藕茶、杏仁茶、麵茶…… 「茶」字,不侷限是由茶葉所沖泡的茶水,而是「飲料」,重點是不能有其他顆粒狀的添加物。 學分

十二:甜點,喜新戀舊的幸福味道 手工古早味雞蛋糕、霜淇淋、天公好運餅、赤崁黑糖…… 府城街頭的甜點種類許多,它們隨時都在誘惑著我們,也撫慰著我們疲憊的心靈。

現代性下的灶腳味-臺灣傳統小吃攤場所精神之研究

為了解決台南紅茶排隊 的問題,作者陳冠丞 這樣論述:

中文摘要 綜觀臺灣飲食文化,會發現是一部臺灣近代史縮影,透過多時期移民的影響,及在全球化、都市化的種種現象浪潮下,其變化更顯加劇,到至今仍然不斷的改變、交融中。於其中,臺灣的「小吃文化」可說是臺灣飲食文化中一項頗具特殊性、歷史性、數量龐大的分支,其和常民生活息息相關,分布於生活中的每個大大小小角落,更曾登上國宴的舞台,其尺度有大有小,形式各異,但通常來說,小吃攤文化,其所交織出的,可說是一幅幅與在地文化所共同演繹出的在地風情畫。 然而現代性帶來飲食文化的變遷,小吃文化成了符號消費下的新產物,都市中的小吃攤成了被資本操弄的鄉土符號,人們都在趕效率,小吃成了一種需要,而不再細嚼慢嚥,

品嚐其背後文化,許多打著懷舊戲碼外表且與當地較無關連性的小吃攤空間,便出現於各大都市與觀光地區,利用壓縮時空、解構地方,成為地區上演迎合觀光人潮的小吃嘉年華,人們也不知自己所吞何物,更甚者,這些符號戲碼,吞噬許多傳統飲食環境,地方失去逐漸原有特色,將人們帶入了失序怪異的飲食環境,視覺刺激成了消費小吃的主要導向,小吃的好吃與否,似乎已不再過於重要,伴之而來的有小吃文化的符號化、去差異性、複製化、同質化……等各種變調。如從相關文獻記錄來看,臺灣各地原有的小吃攤應是有著原色美和人情家鄉味等各種感性和不拘形式的本質,可說是沒有所謂消費性的視覺刺激,並有著濃厚的人情滋味及在地風情。而在現今社會中,如還維

持著舊時風情的小吃攤,更是現今人人嚮往,每到假日必去朝聖觀光的各大地點,可說是,當社會越趨進步,人們卻越趨向早期的傳統風景,也印證了小吃攤著實有其不可抹滅的魅力及種種特質存於其中。 本研究透過場所精神及人文地理學等相關理論,著重人和環境的互動經驗,不做單純探討空間表象或餐飲專業本身之討論,而是更注重於人們透過各種知覺經驗,產生於傳統小吃攤中地方感、認同感及各種獨有特質,記錄探討至今臺灣各地,仍有其舊時風貌的小吃攤,其所具有的場所精神,並藉由分析飲食文學、空間文本等資料,探究出何以構成小吃攤所具有的場所精神之脈絡。以此對在現代性發展下所衍生的小吃攤文化之混沌現象,提出改善之道。當瞭解小吃攤

所具有的傳統文化特質與架構脈絡,望其當較傳統之小吃攤面臨改變的浪潮時,能有所本可循,而不輕易的陷入視覺刺激的符號消費空間中,並希冀其研究可給相關領域設計者、經營者等相關人士產業有關更多在地飲食文化底蘊的知識和感性特質,供其參考或應用。

台南紅茶排隊的網路口碑排行榜

-

#1.【台南中西區美食】藥師的私房紅茶,買紅茶先來掛個號

藥師的私房紅茶是台南紅茶的排隊名店,去買藥師紅茶還要掛號領藥,提了一個藥袋子回家,實在是非常有趣,就算是觀光客也會覺得很新鮮! 於 flowery.tw -

#2.藥師的私房紅茶(台南中西區)請人拿藥單?這裡不需要!但掛號 ...

但掛號排隊拿藥袋還是得做,不然喝不到濃醇香都具備的紅茶!!台南必喝的排隊飲料. 6. 請往下繼續閱讀. 於 jeffreytonyex.pixnet.net -

#3.台南美食#台南甜點#台南小吃 - YouTube

每次去 台南 最恨停車、 排隊 、等食物 偏偏 台南 美食又一堆這次我們就要來做一個 排隊 VS不 排隊 美食✨ 歡迎來我IG走走逛逛 ... 於 www.youtube.com -

#4.【台南。旅遊】不用人擠人排隊的蜷尾家X樹屋咖啡館 - 波給Boge

奉茶替樹屋咖啡館特製了樹屋紅茶和安平紅茶, 蜷尾家則是使用仙女紅茶製作了區域限定的紅茶冰淇淋。 咖啡館是由建築師劉國滄和「打開聯合工作室」團隊 ... 於 cuteboge100.pixnet.net -

#5.星巴克菜單【2023年最新】咖啡飲品價目表|配方全攻略(9月 ...

冰搖檸檬紅茶, I only, $110, $120, $130 ; 阿里山蜜柚烏龍青茶, I only, $145, $160, $175 ... 於 kohi.tw -

#6.SENSE好感 2月號 NO.35: 台北‧台南 巷弄裡的療癒小店

... 台南這些隱藏在巷弄的店家,有甚麼獨特吸引人的特色?的房子,以吹毛求庇的嚴謹態度 ... 排隊的客人,就會覺得很溫暖,那樣的景象真的很美好—還有號稱要讓學生買到最便宜的書 ... 於 books.google.com.tw -

#7.曾經以為此生再也喝不到的古早味紅茶,是『阿美嬤紅茶奶』讓 ...

... 台南古早味紅茶. 去年因為突然爆發的疫情,夜市無法營業。當然也就 ... 從忠實粉絲躍升變成忠實朋友! 古早味紅茶排隊. 因為我實在喝的太 ... 於 www.embroiderydesign.com.tw -

#8.【台南食記】宣福居- 海安路附近的排隊奶茶攤,濃濃奶香好滋味

雞蛋糕短評:店內品項只有紅茶和奶茶,這次點了奶茶,整體喝起來奶味較重反而沒有喝到甚麼茶香,甜度剛好,生意很好稍微需要排隊。 用餐環境餐點 於 www.walkerland.com.tw -

#9.老饕認證不踩雷!台南8家「私房手搖飲」:老字號波霸奶茶

老饕認證不踩雷!台南8家「私房手搖飲」:老字號波霸奶茶、漸層系黑糖鮮奶 · 01. 藥師的私房紅茶 · 02. 双生綠豆沙牛奶 · 03. 黃氏波霸奶茶 · 04. 青蛙黑蛋奶 ... 於 supertaste.tvbs.com.tw -

#10.飲料/湯品| 熱門餐點

... 台南市, 高雄市, 屏東縣, 宜蘭縣, 花蓮縣, 台東縣. 請選擇. 請選擇餐廳. 本餐廳提供免下車 ... 紅茶(小) x 1. 客製餐點. 加入餐車. 訂購. $69. 附餐點心- 雞汁風味飯. 雞汁 ... 於 www.kfcclub.com.tw -

#11.【2023台南武聖夜市美食攻略】熱門10個必吃美食推薦, ...

... 紅茶好沁涼好好喝唷. 帶點酸帶點甜,滿分個人覺得很不錯. ZAQ寶也有喝,但 ... 排隊人潮多,感覺評價不錯. 而且有多種口味,旁邊還有鴨肉羹和蔥油餅. 想入 ... 於 fullfenblog.tw -

#12.2023東京必買伴手禮推薦!30+款東京車站與成田機場限定 ...

... 排隊名物>介紹2023年30多款觀光客最愛的超夯發燒款、長青經典款及連日 ... 紅茶、焦糖、巧克力的奶油夾心,三層餅乾加兩層夾心一共有五層,在甜蜜濃厚 ... 於 kenalice.tw -

#13.【台中美食】10間台中第二市場美食推薦,菜頭粿、魯肉飯

... 紅茶、嵐肉燥專賣店、山河滷肉飯、李海魯肉飯、 魯肉邱和周邊附近的坂神 ... 我不知道,但生意真的超好,早上八點多來就要排隊,有人提到台中第二市場 ... 於 www.mecocute.com -

#14.【高雄】穩記港式點心~20年歷史。高雄平價港點的祖師爺。 ...

打星號的就是『店長推薦』,建議多找三五好友用餐,這樣一次就可以品嘗多款招牌料理。 ▽日月潭紅茶(紅玉台茶18號) ... 推薦如果要去台南最新景點,台南圖書 ... 於 nigi33.tw -

#15.饗食天堂》線上訂位》吃到飽$768起》最高20%回饋

【台南西門店】台南市中西區西門路一段658-1號B2樓(新光三越西門二館B2F). 【高雄 ... 冰淇淋排隊很長,有一點擠。不同品牌,應該分兩區,才能分流。 (2023-05-02 by 彭 ... 於 tw.eztable.com -

#16.【宣福居】台南市中西區低調復古老字號小茶攤 只賣兩種(紅茶 ...

宣福居是一間低調復古但在網路上非常有名的飲料店雖然只有賣兩種品項,紅茶和鮮奶紅茶但就是這兩種飲料造成了歷久不衰的排隊人潮! 宣福居購買資訊購買 ... 於 wonderfood.pixnet.net -

#17.藥師的私房紅茶,台南必買超人氣藥師紅茶,點餐要排隊掛號 ...

藥師的私房紅茶|台南小吃美食每次假日來台南玩經過藥師的私房紅茶時總是看到一堆人在排隊,朋友總是會說:「這間很有名哦!」這天是星期日傍晚, ... 於 flyblog.cc -

#18.【台南東區】布萊恩紅茶台南崇德店 排隊熱夯茶飲分店.主推 ...

【台南東區】布萊恩紅茶台南崇德店☆排隊熱夯茶飲分店.主推紅茶.鮮奶茶.茶葉多品種.濃純回甘韻/市立醫院/崇德黃昏市場/文化中心/巴克禮 ... 於 fresa58.com -

#19.【台南美食】東區隱藏版紅茶專賣店你喝過了沒!《大元經典 ...

蜜香鮮奶茶$55 · 《大元經典紅茶》 · 地址:台南市東區崇明路349號 · 電話:06-2691377 · 營業時間:10:00-20:00,六、日10:00-21:00 · 粉絲專頁:《大元經典 ... 於 aliceeat.com -

#20.【食記】oO。。台南安平區雙全紅茶排隊紅茶好喝的排隊紅茶

為了這瓶,我們的車差點被脫掉啊! 四月初去台南玩! 然後在fb接到消息,要幫朋友買雙全紅茶! 於是我們趕快上網查位子! 沒想到,真的超多人在買的 ... 於 eva0107.pixnet.net -

#21.台南人帶路吃銅板價「排隊美食」!紅茶只要5元!5元!

還記得小時候剛放學,回家路上都會買小點心止餓解嘴饞,但隨著物價上漲,這些小吃也開始變貴,今天特地帶大家回味銅板價的炸物點心,除了一大包現炸脆 ... 於 104web.tw -

#22.【美食】台南中西區「宣福居」民生路上低調的排隊飲料店 - 阿芷

... 台南美食 中西區美食 台南排隊美食 宣福居 紅茶 鮮奶茶 宣福居 宣福居. 全站熱搜. 你的職場奮鬥好夥伴! 桂格5X B群人蔘濃縮精華飲. 立即查看. 看完文章 ... 於 lovemolly21386.pixnet.net -

#23.鴨米鴨米脆皮薯條】超人氣排隊手搖飲料X黃金酥脆甘梅薯條

藥師的私房紅茶菜單、鴨米鴨米脆皮薯條菜單、台南中西區美食、中西區小吃、國華街美食、國華街必吃、平價小吃、台南必吃、台南美食、台南排隊、手搖 ... 於 www.lovedoris.tw -

#24.屏東市=< 食> 紅茶老店~最簡單好古早味的冷飲店 - Chase1

14 Jan ,民國55年的「蔡元益紅茶老店」 ,與高記茶莊、高興無憂茶莊、明泉紅茶被北投當地人、媒體譽為造訪北投四大必喝的茶店,都跟北投下篇文章台南台南藏身巷弄60 ... 於 www.chase1.online -

#25.台南全台美食吃透透on Instagram: "約翰紅茶公司一喝成主顧 ...

... 紅茶公司一喝成主顧 來內湖沒來買杯約翰就好像少了什麼在飲料店林立的江南路上最夯、最排隊的就是約翰紅茶公司了還被網友譽為「台北最好喝的鮮奶茶」 每次來約翰 ... 於 www.instagram.com -

#26.台南中西區美食|『藥師的私房紅茶』特色的掛號點餐櫃台和 ...

△這間「藥師的私房紅茶」是IG的熱門打卡點,這回到了台南當然也要特地買來喝一杯,因為這裡實在太可愛了!大家在這裡排隊掛號和領茶,第一次覺得排隊掛號 ... 於 vivawei.tw -

#27.【台南中西區飲料】全台第一家|台南排隊飲品|迷人黑糖奶香 ...

~ 部落格全站分類: 美食情報. 東洲黑糖奶舖,台南黑蛋奶霸主! 美姬飲料台南甜點檸檬愛玉排隊紅茶波霸黑蛋奶波霸奶茶 ... 於 yikavoloko.ruzovypanter.sk -

#28.【台南中西區美食】宣福居鮮奶紅茶永遠在排隊超人氣古早味 ...

台南 有名的古早味紅茶奶茶、鮮奶紅茶專賣店非常多,每個人心中都有一家最好喝的清單民生路、海安路口這間《宣福居鮮奶紅茶》,是在地台南人推薦我的中 ... 於 tenjo.tw -

#29.【台南飲料】台南紅最久的紅茶老店「雙全紅茶」!用玻璃杯喝 ...

台南 最紅最老牌的紅茶莫過於「雙全紅茶」了,這間雙全紅茶對我來說並不是從小喝到大的,但喝的茶齡也有差不多15年之久了,當初會知道雙全紅茶都是因為 ... 於 decing.tw -

#30.台南80攤: 徐天麟帶你吃遍道地台南美食 - 第 20 頁 - Google 圖書結果

... 台南老店土司。 1 杯才15 元的奶茶,從煮紅茶到調和奶水,統統自己來。媽媽的愛心,需要耐心等待,人多時,就乖乖排隊喔! 20 哈利漢堡 台南80攤 21 △光是看到這盆當日現宰 ... 於 books.google.com.tw -

#31.【台南中西區美食】藥師的私房紅茶,可愛的掛號點餐櫃台與 ...

這天飄兒來到台南中西區,美食之胃大開,第一間先車拼葉家小卷米粉,不過台南真的好熱啊!在外頭排隊排到中暑,飄兒便先到附近的「藥師的私房紅茶」買 ... 於 www.bring-you.info -

#32.【花蓮美食推薦】花蓮好吃到爆的15大美食

廟口紅茶又稱「廟口鋼管紅茶」,對於老花蓮人而言,「廟口紅茶」是最令人 ... 小編小提醒:若是忘記訂位,剛開店就去比較不用排隊唷! 地址:花蓮縣 ... 於 www.funtime.com.tw -

#33.[情報] ROCK ON TOGETHER 賞秋派對數位體驗,10/12(四 ...

... 台南高鐵、左營高鐵、南港高鐵、松山車站、台鐵一、板橋車站、中壢休息站 ... 排隊。消費者請留意使用帳號,若因個人操作遺忘登入相關資訊,以致無法 ... 於 www.ptt.cc -

#34.宣福居台南古早味紅茶、鮮奶茶,下午一路開到半夜

宣福居台南古早味紅茶、鮮奶茶,下午一路開到半夜,台南飲料排隊店。 · 宣福居,賣到宵夜場的古早味紅茶。 · 宣福居. 於 www.daisyyohoho.com -

#35.台南排隊人潮不斷的美食-「阿埔哩臭豆腐」供應不可外帶的 ...

台南排隊 人潮不斷的美食-「阿埔哩臭豆腐」供應不可外帶的免費紅茶! 在地美食 · Tweet. 上 ... 於 boylondon.tw -

#36.台南美食。台南飲料。中西區。民生路。只賣紅茶跟鮮奶紅茶的 ...

... 排隊,排隊的動線如上圖. 喝宣福居的茶應該有2、3年了,文章也寫好幾篇去了,這家還真的是我一直不敢寫的,怕寫了以後會更難買 既然知道的人越來越 ... 於 michelle19901201.pixnet.net -

#37.【台南中西區】瑪黑家,台南鮮奶茶很到位!皇家伯爵

主打紅茶專賣的瑪黑家,位於台南市中心近天壇道觀、赤崁、文學館,只有 ... 排隊。 目前觀察瑪黑茶所使用的茶葉原料、鮮奶跟糖的挑選,都相比連鎖飲料 ... 於 www.hanyitea.tw -

#38.台南美食自己來紅茶鮮乳

自己來紅茶鮮乳. 自己來台南花園夜市店,試賣時大排長龍遭抗議擋道,霸氣店主殘殘給他租2攤,供客人排隊用,吼立幾霸分#台南花園夜市#自己來#超霸氣. 掌握鄉民情報. 自己 ... 於 khc.twagoda.com -

#39.甜又鮮平價茶飲|台南當地才喝得到的噴射梅子綠手搖飲料

甜又鮮平價茶飲就在台南市府前路上,就在台南美術館斜對面,然後店旁邊就是50嵐,再過去就是藥師紅茶,假日就看著甜又鮮跟藥師紅茶店門口都有人排隊 ... 於 blake.com.tw -

#40.【台南必喝飲品‧精選四間超好喝紅茶店】~台南美食特搜

... 台南排隊必喝飲品,相當受到歡迎。目前除了台南,高雄、台中、嘉義皆有營業據點。 blt.jpg. blt1.jpg. blt2.jpg. 2. 雙全紅茶. 店家創立於1949年,至今已 ... 於 tasty.talk.tw -

#41.【台南】宣福居開到半夜的古早味紅茶店在地人排隊飲料店

前幾週到台南走走,晚上開車經過一家飲料店,未免也太多人,立馬用google map查到底是什麼店家那麼厲害,原來是一家飲料店,只賣紅茶跟鮮奶紅茶, ... 於 auntie.tw -

#42.「一沐日」10款飲料菜單推薦必點!公開網友建議甜度冰量

7. 奶蓋招牌紅茶. 「一沐日」10款飲料菜單推薦必點!公開網友建議. 奶蓋招牌紅茶 ... 台南當地小農「禾香鮮奶」,自然無調配保留最鮮醇的味道,建議選微糖更 ... 於 www.niusnews.com -

#43.台南美食》宣福居紅茶、鮮奶茶|從開攤排到收攤!只賣紅茶

宣福居紅茶、鮮奶紅茶|價目表 · 宣福居 · 地址:台南市中西區民生路二段125號 · 電話:06 225 6411 · 營業時間: 15:00–22:30 · 延伸閱讀. 於 letsplay.tw -

#44.【2023花蓮東大門夜市必吃】美食地圖推薦!棺材板烤肉伴手 ...

... 台南景點 · 高雄景點 · 宜蘭景點 · 花蓮景點 · 台東景點 · 屏東景點 · 澎湖景點. 台灣 ... 飲料部分免費一杯紅茶或奶茶,波比過往不想排隊蔣家官財板時,就 ... 於 bobby.tw -

#45.來到台南別再喝連鎖手搖店!14 間台南飲料懶人包

幾年前從台南發跡,布萊恩紅茶默默在國華街成為排隊名店,當時我喝過一次,好像沒有特別喜歡,就不多介紹了,不過喜歡喝紅茶的人還是可以嘗試看看。 瑪黑 ... 於 today.line.me -

#46.吃貨必訪!網羅「大東夜市」精選小吃,一嘗銅板價美食

... ?在台南,每週一、二、五營業的為大東夜市, ... 阿美嬤紅茶奶的品項很簡單,有紅茶牛奶、特濃紅茶、雷夢紅茶、濃郁可可 ... 於 udn.com -

#47.【台南中西區】『藥師的私房紅茶』~要喝紅茶先掛號再排隊領 ...

藥師的私房紅茶地址:台南市中西區府前路一段373號TEL:(06)213-5250 營業時間:11:00~22:00(週一休息) FB:藥師的私房紅茶紅茶有什麼特別的? 於 niceclaup313.pixnet.net -

#48.值得您等待的台南傳統蛋糕,名東蛋糕好味道依舊! - MyTainan

紅茶 蛋糕. 台南美食推薦; 名東傳統現烤蛋糕 粉絲專頁; 地址:台南市中西區 ... 名東蛋糕一直是台南知名的排隊台南傳統蛋糕,開業至今十多年,人氣依舊不 ... 於 mytainan.com -

#49.(高雄)道地旗山在地人推薦!【旗山老街】必吃美食攻略(還在吃

三哥臭豆腐開業超過60年,也是老街上人氣排隊美食。 旗山 ... 順道來杯日月潭紅茶與香蕉冰結合的香蕉冰紅茶,使用的紅茶是台茶十八號 ... 於 yuyufamilylab.com -

#50.[八方雲集] 2023 最新菜單價錢, 鍋貼水餃價格表| 全台連鎖 ...

真傳特調紅茶, $20, -. 寒天真傳特調紅茶, $45, -. 消費任意金額,寒天真傳特調 ... 全台灣包含台北、台中、台南、高雄…等八方雲集分店,皆可至底下連結查詢 ... 於 yoti.life -

#51.上野烤肉飯中壢總店.桃園中壢美食(便當菜單價格

桃園中壢美食(便當菜單價格,附停車位的在地超狂排隊店,破千評價還有4.6顆星) ... 旁邊也還有辣菜舖跟紅茶可以免費享用紅茶流速很快呢,不是一般店家涓涓 ... 於 www.alberthsieh.com -

#52.台南飲料推薦【宣福居】只賣2種茶,紅茶、鮮奶紅茶,生意卻 ...

與一般茶飲店不一樣,問了店家,已經賣了10年了,也可以算老店一家。 別小看這了一個復古小攤,越晚越熱鬧,有時候想喝紅茶還要排隊呢~. 於 flower033880.pixnet.net -

#53.台南成功殿- 每天茶煮好後的第一件 ...

... 紅茶#台南#台南飲料#台南火車站#成功路#台南美食#Tainan #手搖飲料#宸妃殿#殿下吉祥#南護美食#打卡美食#宮廷風#吃貨#芋泥#銅板美食#排隊美食... 於 m.facebook.com -

#54.全台最大即時外送| 美食和生鮮雜貨APP訂購20分鐘直送到家 ...

foodpanda 全台最大即時外送平台,全台24小時外送服務,包含上萬家知名排隊餐廳美食、上千間便利超商、生鮮雜貨及生活用品商家。手指輕點,20分鐘火速外送上門! 於 www.foodpanda.com.tw -

#55.【丹丹漢堡】2023最新菜單/必吃推薦/活動優惠/台南.高雄.屏東 ...

飲料部分丹丹除了有汽水、可樂外,特別推薦紅茶牛奶、冰美祿咖啡都 ... 目前丹丹漢堡在台南、高雄、屏東分別有超過40 家分店;由於每到尖峰用餐時刻,各分店都會有許多排隊 ... 於 cpok.tw -

#56.【台南美食】人氣排隊水餃店『穎川水餃』排隊吃水餃,超佛心價格

【台南美食】人氣排隊水餃店『穎川水餃』排隊吃水餃,超佛心價格,湯麵 ... 【台南飲料】飽足感多料飲品『林紅茶嫩仙草 · 下一篇文章 【台南飲料】飽足感 ... 於 kellylife.tw -

#57.【台南中西區美食】藥師的私房紅茶,買紅茶先來掛個…

特色掛號櫃檯,藥袋設計很有趣,以陶鍋來悶煮出每一杯好茶。 紅茶喜歡蜜香紅茶,生意頗好,常需排隊,台南紅茶推薦唷! 【店家小資訊】 藥師的私房紅茶. tea ... 於 irenuh.lesroues.ch -

#58.整包脆肉20元、紅茶5元!台南人帶路吃銅板價「排隊美食」!

不少吃過的台南網友也給予好評,「讀省躬國小下課後必買的點心」、「從小吃到大的東西,便宜又好吃」、「那是灣裡人的小確幸,本來就要排隊買了,其實薯條 ... 於 playing.ltn.com.tw -

#59.台南嗑小食100 - 第 114 頁 - Google 圖書結果

... 紅茶蛋糕原價 100 元、特價 81 元(斤) ; `-一 z 一*下了/三- -十 y 日日日-- -香 ... 排隊人潮可以選這天呢。 好店同場加映阿喜古早. 14 台南監小食 名東現烤蛋料在生 ... 於 books.google.com.tw -

#60.2023【南機場夜市】推薦18家在地人也愛的美食攻略

這讓我們吃起來安心許多。 2023【南機場夜市】推薦18家在地人也愛的美食. 不愧是從台南 ... 有明泉紅茶、高記 ... 於 bunnyann.com -

#61.[台南美食●中西區] 布萊恩紅茶- 趕流行的排隊紅茶店

[台南美食○中西區] 布萊恩紅茶— 趕流行的排隊紅茶店. 布萊恩紅茶-9. 幾年前到台南玩只知道義豐冬瓜茶很有名(偷偷說其實我覺得還好><) 不過聽說近來連紅茶 ... 於 gwan.tw -

#62.趁著好天氣牽著手去旅行:32條一日遊私房路線規劃(台灣南部)

... 紅茶可是非常講究,一杯好喝的紅茶,需要注意製作時的每一個細節,只要有一點疏失,茶味就會改變,所以布萊恩紅茶堅持使用有機健康的茶葉來做每杯茶。地址:台南 ... 排隊,真的是 ... 於 books.google.com.tw -

#63.全台南最新飲料店大比拚!各地飲料店品項推薦,2023好喝 ...

茶經主要販賣紅茶及奶茶,與不定期推出特調。但你以為特調就是老闆的底牌了嗎?因品嚐不同的茶需依照茶業等級的順序,因此要成為常客才 ... 於 tw.trip.com -

#64.「茶の魔手」中壢爆排5小時女店員手軟!台南人震驚了

... ,祭出來店買3送1、外送買5送1活動,每日都吸引大批民眾排隊 ... 紅茶飄香海內外遊客必喝「這一味」. 09:412023 ... 於 www.chinatimes.com -

#65.台南隱藏美食「灣裡脆肉薯條」炸豬排竟然只要10元

台南 灣裡美食「灣裡脆肉薯條」30年老字號無名小攤,炸豬排竟然只要10元,古早味紅茶居然才5元,還有香酥脆肉超必點! 一天只賣4小時,排隊人潮幾乎沒斷過! 於 13shaniu.tw -

#66.【超實用不踩雷名單】17家一吃會上癮的台南美食!每家都是 ...

另外還有人氣茶飲古早味紅茶中杯賣10元,大杯只賣15元,跟黑輪超搭的! 富盛號碗 ... 排隊之餘,看見那鍋諾大的鍋子裡撲上滿滿的米粉和小卷,整鍋粉粉白白的,十分誘人 ... 於 okgo.tw -

#67.台南中西區|藥師的私房紅茶-可愛的領茶櫃台,排隊掛號買飲料

我搬家了!請點這裡繼續(這裡只有摘要)閱讀全文➜ |台南中西區|藥師的私房紅茶-可愛的領茶櫃台,排隊掛號買飲料結束台南之旅前,來買最後一杯手搖飲. 於 fatchien33.pixnet.net -

#68.2015全新Travel Set - 台北‧台中‧台南: 《新假期》周刊出版

... 台南最炙手可熱的冰淇淋店蜷尾家Crossover推出本店限定仙女紅茶冰淇淋,一度引發排隊熱潮。 I N F O 地址:台南市安平區延平街104巷12號電話:886-6-221 5722 營業時間:10 ... 於 books.google.com.tw -

#69.【食記】台南‧隱藏在巷弄的60年古早老店 雙全紅茶‧週日當然要 ...

台南 除了冬瓜茶,府城巷子內的雙全紅茶也是人氣飲品之一。成立於1949年,至今已經有67年的歷史跟著指標走,在巷子口就隱約可以看到人群在排隊比較特別 ... 於 hurainjay.pixnet.net -

#70.一沐日-官方網站

沉澱、放鬆、享受生活,無須形式,就是輕鬆,茶即是生活態度,我們相信每一杯茶代表的都是一段情感、一個回憶,喝茶自然而然地成為我們生活的一部分,一沐日不只追求泡 ... 於 www.aniceholiday.com.tw -

#71.台南美食「子龍點鴨」超人氣排隊美食!新品冰糖醬鴨

昏睡的「台南特有種商行」,想吃散步美食更不能錯過的「蜷尾家甘味處」、「布萊恩紅茶正興總店」和「王家庄狀元粿」。而國華街是條超長的商店街, 正興街美食. 於 esclicks.online -

#72.台南美食|宣福居鮮奶紅茶/台南古早味紅茶推薦/外帶(菜單)

台南 古早味紅茶推薦來推薦這家宣福居鮮奶紅茶,網路評價4.1顆星台南紅茶,宣福居菜單就只有賣紅茶以及鮮奶紅茶這兩種品項,價錢不貴喝起來又涮嘴, ... 於 www.darren0322.com -

#73.[ 台南必喝傳統飲料店#宣福居| 無時無刻都在排隊的 ...

[ 宣福居] 鮮奶茶中杯35元……………………………… 宣福居雖然只賣#紅茶跟#鮮奶茶兩個品項但卻靠兩個品項擄獲大量觀光客和在地人的心每次來都有人在排隊多年前 ... 於 www.popdaily.com.tw -

#74.宣福居台南紅茶│台南飲料:從下午排隊到晚上神奇紅茶店只 ...

宣福居台南紅茶│台南飲料:從下午排隊到晚上神奇紅茶店只賣紅茶排隊客人都9杯10杯在買. 台南小吃, 台南飲料, 台南美食, 愛食記 ... 於 orange-dog.com -

#75.屏東美食吃不停。屏東市。紅茶老店-台灣美食專區

人氣排隊紅茶「高記茶莊」 · 2. 古早味紅茶始祖. 50年老店懷舊古早茶中傳奇口味 ... 台南紅茶老店古早味紅茶有分全糖七分糖五分糖和三分糖/ 比較不甜的老客人有時候會 ... 於 pilufib.pizzapuzzel.sk -

#76.現正推出:2023 最新優惠與活動|麥當勞 ...

... 紅茶,龍眼荔枝蜜黃金比例交織出迷人口感. 瞭解更多. 法國直送!現烤法點每日新鮮出爐. 現烤法點搭配任一McCafé® 飲品現折$10,最低只要 ... 於 www.mcdonalds.com -

#77.2023「八曜和茶」推薦喝什麼?Dcard網友激推這5款飲料

... 紅茶、83蜂見茶、京楓檸檬紅茶以及贅沢香焙歐蕾等。 而若進一步來盤點 ... 台南以及高雄等縣市,都能找到「八曜和茶」的足跡,其中又以台中市開設15家 ... 於 www.518.com.tw -

#78.精選20攤超人氣花園夜市美食大補帖!附時間&停車資訊

這攤也是台南花園夜市的人氣攤位,稍微排隊是必要的唷! 如果人潮很多的時段,搞不好從這裡就開始塞車了。老闆就是用一個小巧的木櫥,上頭 ... 於 mimihan.tw -

#79.「藥師紅茶」開店前就一堆人排隊!到底值不值得?台南 ...

美食Youtuber「台南大叔的吃喝玩樂」日前就拍到,一間手搖杯店還沒開沒營業,就出現長長的排隊人龍,這家店還位在台灣的美食一級戰區台南,讓他忍不住驚呼 ... 於 www.storm.mg -

#80.宣福居|只要有營業就在排隊超強25元古早味紅茶手搖飲( ...

〈宣福居〉從下午3點一開門就大排隊,人氣紅不讓一路排隊排到晚上10點半打烊,只要有開門就在排隊啦完全複製貼上的人潮,台南最強的古早味紅茶真的就 ... 於 www.girlslifeplan.com -

#81.【台南】藥師的私房紅茶|超人氣飲料店,想喝茶請排隊掛號

這次到台南時住在煙波飯店,每次經過都看到位於台南府前路上有一家超人氣的飲料店「藥師的私房紅茶」,真的不誇張,只要經過都有人在排隊! 於 samuel40707.pixnet.net -

#82.藥師的私房紅茶|台南中西區美食推薦:特色掛號櫃檯點餐 ...

藥師的私房紅茶|台南中西區美食推薦:特色掛號櫃檯點餐提袋是藥袋吸睛十足只賣紅茶和鮮奶茶系列人氣強強滾常需排隊|藍晒圖|林百貨|新光三越台南新天地|. 於 www.maxfoodfun.com -

#83.全台最紅的濃郁紅茶|台中第二市場排隊美食『老賴紅茶老賴茶 ...

大同區的紅茶屋,是台北有名的排隊老店,因為常到大龍峒保安宮這邊來拜拜,所以當然也要來朝聖啦~ 於 sub-foyor.john-stutz.ch -

#84.饒河夜市美食推薦》必吃15間!饒河 ...

店家保證一試成主顧的圓圓燒,是饒河夜市排隊名店之一,是日本老闆在台灣 ... 台泰混血的闆娘使用手標紅茶與煉乳製成的飲品,濃郁奶味和茶香交融超好喝 ... 於 www.kkday.com -

#85.台南飲料推薦-藥師的私房紅茶美術館附近排隊人氣必喝手搖 ...

台南 飲料推薦-藥師的私房紅茶美術館附近排隊人氣必喝手搖茶濃不澀無糖好喝. 2020.02.19. 飲品。咖啡。果汁 飲料外送懶人包 ... 於 pboss.tw -

#86.【食祭】台南雙全紅茶店,中正路巷弄間的古早味,60年前就有 ...

【食祭】台南雙全紅茶店,中正路巷弄間的古早味,60年前就有的潮搖搖杯紅茶 ... 文章標籤. 雙全紅茶 台南 紅茶店 老店 排隊名店 巷弄 隱藏版. 全站熱搜 ... 於 cookiesisterlo.pixnet.net -

#87.好山好水好好吃!盤點花蓮美食TOP8必吃名單

可以說是花蓮市區內最熱門的蚵仔煎專賣店,不管平日還是假日都有不少排隊 ... 紅茶冰,早餐就吃這樣也是很不錯,店裡也有販售不少早點品項供你任挑任選 ... 於 www.gomaji.com -

#88.台南必喝古早味紅茶雙全紅茶飄香一甲子的古早味紅茶店

台南 國華街排隊必吃美食 林家白糖粿台南國華街必吃古早味美食林家白糖粿近60年老店,3樣25元的國華街在地迷人小吃推薦。 美食之都... 此文章被張貼在台灣 ... 於 www.eztripplan.com -

#89.台南『台南排隊紅茶店餐廳』| 精選TOP 15間熱門店家

台南排隊紅茶 店餐廳推薦,台南排隊紅茶店餐廳的最新食記、評價與網友經驗分享: 宣福居, 甜又鮮飲料, 雙全紅茶, 金三益健康茶飲, 清水堂愛玉專賣店, KADOYA 喫茶店, ... 於 ifoodie.tw -

#90.【北投美食】丰清揚小吃店,鼎泰豐等級蛋炒飯居然只要70元 ...

... 排隊等候。網友們高度推薦這裡的炒飯和紅油燃麵,絕對值得一試 ... 紅茶,北投在地人強推的紅茶老店(菜單搬家) · 【北投美食】對馬關東煮串燒酒場,北投 ... 於 nash.tw -

#91.台南鬆餅名店靄林與P&T柏林茶館聯名推出3款秋日必吃甜鹹 ...

P&T柏林茶館攜手台南人氣文青鬆餅名店《靄林》聯名推出共三款鬆餅餐點,兩款加入P&T柏林選茶的獨家限定甜鬆餅「雪茄燻香紅茶 ... 台南鬆餅排隊名店靄林台北 ... 於 www.harpersbazaar.com -

#92.台南PLUS - 第 131 頁 - Google 圖書結果

... 排隊吃漢堡聽到哈利速食時,當時直覺聯想麥當勞、肯德基之類的速食店,但其實這是 ... 紅茶、奶茶,哈利媽媽的溫暖滋味準備好一天的開始。 IMAP P171 . C3 地址:台南市中 ... 於 books.google.com.tw -

#93.暢飲午後の無糖紅茶清爽最百搭,週末直衝台南搜羅名店吧

... 台南絕對是全糖城市的代表!帶有甜味的古早味小吃、鮮甜牛肉湯、各式排隊甜品,特有的「甜味」是經典的台南味,光想到茶編就口水直流~在美食一級戰區 ... 於 www.kirin.com.tw -

#94.吃茶三千CHICHA San Chen 官網

吃茶三千-首創空中茶園與現烘現萃頂級概念店,用我們熱愛茶的方式,從枝頭到杯盛,從台灣到國際,只為實現「台灣茶,世界化」之理念,只願將這杯好茶,獻萃給你。 於 www.chichasanchen.com -

#95.進食的巨鼠部落客/ 網紅| 文章報導 - 布萊恩紅茶

台南 。中西區美食)布萊恩紅茶(台南忠義店):頂級風味茶飲。紅茶界的清流。|台南必喝紅茶|近成功路口,台南火車站,赤崁樓| IMG_2693.JPG 說到台南紅茶,很多人馬上 ... 於 www.brianblacktea.com.tw -

#96.從下午排到晚上的台南神奇紅茶店,只賣紅茶但客人都9杯10 ...

台南紅茶 推薦名單似乎每隔一段時間就會有新人輩出,老字號雙全紅茶、全量紅茶、藥師紅茶甚至是茶經,都曾經是熱門排隊名單,曾在PTT台南版上看過一篇貼文 ... 於 travel.yahoo.com.tw -

#97.【台南】宣福居開到半夜的古早味紅茶店在地人排隊飲料店

前幾週到台南走走,晚上開車經過一家飲料店,未免也太多人,立馬用googlemap查到底是什麼店家那麼厲害,原來是一家飲料店,只賣紅茶跟鮮奶紅茶, ... 於 www.walkerland.com.tw -

#98.布萊恩紅茶/ 飲料店加盟/ 紅茶專賣店/ 台南紅茶創始店/ 手搖飲推薦

每次假日逛正興街/國華街,他們的生意都超!級!好!都要排隊才喝得到( •́ω•̩̥̀ )布萊恩紅茶在今年10月份推出新飲品「樂觀奶茶. 於 www.brianblacktea.com.tw -

#99.乳液咖啡、苦盡甘來|新化老街排隊美食、綜藝玩很大推薦

細緻綿密的樣子就是乳液無誤啊,底下是阿薩姆紅茶與法國花草茶一起熬煮調味,均勻搖晃後喝起來沒有茶的苦澀味,還有淡淡花草香氣。 台南新化。真心食府 ... 於 ihappyday.tw