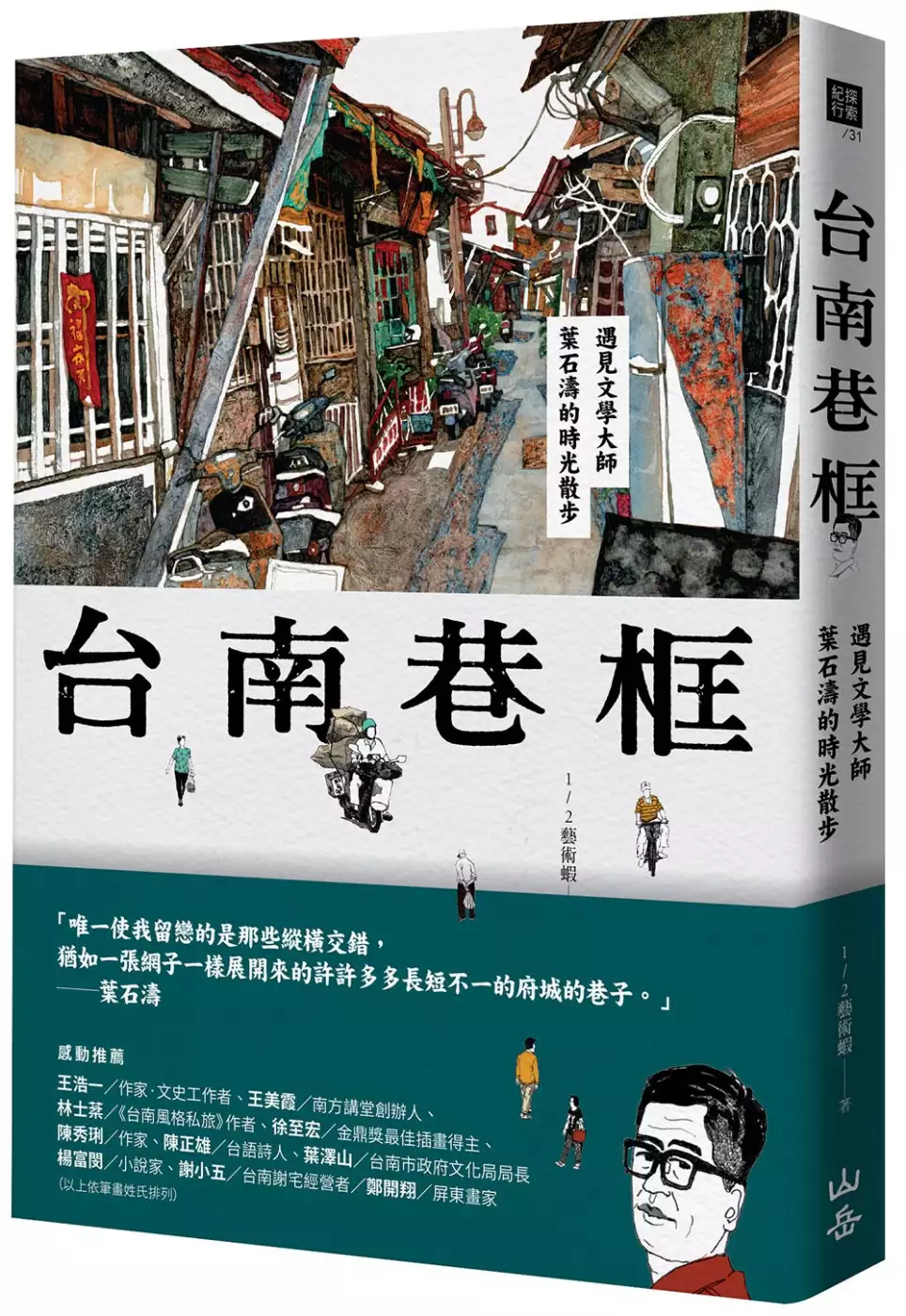

台南舊市區的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦林致維寫的 台南巷框:遇見文學大師葉石濤的時光散步 和1/2藝術蝦的 台南巷框:遇見文學大師葉石濤的時光散步(限量加贈1/2藝術蝦畫作 精美壓克力磁鐵/乙款)都 可以從中找到所需的評價。

這兩本書分別來自山岳 和山岳所出版 。

國立成功大學 地球科學系 饒瑞鈞、郭俊翔、林哲民所指導 何丞穎的 結合高頻GPS及強震資料探討2016年美濃地震之近斷層強地動反應特性 (2017),提出台南舊市區關鍵因素是什麼,來自於2016美濃地震、高頻GPS、近斷層、速度脈衝特性。

而第二篇論文國立成功大學 都市計劃學系 謝宏昌所指導 方思文的 台南市中西區老屋再利用現象之初探-1994至2013年 (2014),提出因為有 台南市、老屋再利用現象、關係美學、地方識別、意象的重點而找出了 台南舊市區的解答。

台南巷框:遇見文學大師葉石濤的時光散步

為了解決台南舊市區 的問題,作者林致維 這樣論述:

世界水彩大賽入選、紀實水彩速寫家1/2藝術蝦 與已故當代文學家葉石濤, 精采絕倫、以圖會文, 穿越時空的台南巷弄散步對話! 「唯一使我留戀的是那些縱橫交錯,猶如一張網子一樣展開來的許許多多長短不一的府城的巷子。」──葉石濤 「對一個人來說,一座城市的內在其實很簡單,那便是每一處風景在他生命裡的深刻回憶。藉由和已故作家葉石濤穿越時空的對話,我在台南的巷弄裡展開了新的故事,也和他一樣愛上了有著蜘蛛網般縱橫交錯巷道的府城。那些創作與散步的點點滴滴不斷累積,我的思緒也不斷的湧現膨脹,似乎有一股力量正督促著我,要把這些感受都化成圖畫與文字分享出來。」──1/2藝術蝦 ◎

「一半的我是工程師,但另一半的我卻是一個熱愛藝術的人,從十年前學畫的那一天起,我就一直過著二分之一的生活。」 「對我而言,當畫家比當工程師辛苦得多了。」1/2藝術蝦這麼說。下班後,他脫下制服,便即刻投入另一場戰鬥──拿起筆桿,把那些內心裡醞釀的喃喃細語捕捉下來,將它們化作現實。從寫實主義到更趨向於表現主義的創作風格,他在跌跌撞撞中,逐漸找到了一條通往內心風景的道路。他說,繪畫有它美妙的地方,每幅作品都是生活的足跡,那是和拍照全然不一樣的感動,也帶給他擁有生命最直接的喜悅。 ◎在台南的巷弄裡散步與創作,發現一座城市內在的旅程 1/2藝術蝦以文字與繪畫並存的方式,記錄自己循著葉

石濤的生命片段,實地走訪、感受已故當代文學家在台南的生活,呈現其文學地景,並對照己身之歷程、遇見人事物所展開的新故事,構成過去與現在、穿越時空的散步對話。 書中以六塊老區域為骨幹,葉石濤的文學作品、巷弄與現景為枝葉,並以豐富多彩的繪畫、細緻而緩慢的筆調,交織出1/2藝術蝦眼中錯亂卻美麗的台南。無論是沒落的老菜市、瀰漫日式風情的巷弄,或是彷若新生活渡口的老古石街,他不只以古穿今,也在1/2工程師、1/2畫家的身份中穿梭,一個人,兩種身份,三個視角,既單純又複雜地記錄他心中的台南之味。 好評推薦 王浩一/作家、文史工作者 王美霞/南方講堂創辦人 林士棻/《台南風格私旅

》作者 徐至宏/金鼎獎最佳插畫得主 陳秀琍/作家 陳正雄/台語詩人 葉澤山/台南市政府文化局局長 楊富閔/小說家 謝小五/台南謝宅經營者 鄭開翔/屏東畫家 (以上依姓氏筆畫排列) 「如果說可以用一個季節來形容藝術蝦的作品,那絕對是夏天。作者用濃烈鮮豔的色調把台南的夏日熱情濃縮在畫面中,被炙熱色彩淹沒的同時,卻又加入冷色調完美平衡了畫面,讓人想躲進畫作的陰影中享受這寧靜時刻。」──徐至宏/金鼎獎最佳插畫得主 「藝術蝦描繪出的台南風情,是一種慢活自在的步調,悠然走入老府城的巷弄間,踏著紅磚步道來到葉石濤的文學世界。本書精采生動

的圖文撰述,讓我們看到了葉石濤在府城生活成長的點點滴滴,以及更多獨屬於台南的今昔魅力。」──葉澤山/台南市政府文化局局長 「藝術蝦的作品風格獨特,擅以強烈的感性詮釋景物,同時又極理性的經營著構圖與每個畫面細節,這次搭配了文字,交錯古今,如一縷幽香娓娓的道著台南與作者的故事,令人神醉其中,回味再三。」──鄭開翔/屏東畫家

台南舊市區進入發燒排行的影片

來台南探訪北歐風情

位於台南舊市區中心的民權路歷史悠久,早在十七世紀荷蘭殖民時期就已經開闢完成,在接續的清領時期、日治時期都是非常繁華的區域,擁有許多有韻味的歷史建築,但你可能沒有想過,這塊街區內,竟然有一處老屋改建的特色民宿,透過裝潢設計及精挑細選的擺設,打造出經典迷人的北歐風格,讓人眼睛為之一亮。

結合高頻GPS及強震資料探討2016年美濃地震之近斷層強地動反應特性

為了解決台南舊市區 的問題,作者何丞穎 這樣論述:

2016年2月6日,台灣西南部發生了震矩規模(Mw)6.5的中規模、但劇災型地震。此地震震央在高雄市美濃區,卻對距離震央約30公里遠的台南市造成嚴重災損,數百棟的房屋損毀及土壤液化等災害,導致117人罹難,是繼1999年集集地震後罹難人數最多的地震災害事件。美濃地震在近斷層處觀測到的最大加速度值(PGA)值約為445 gal,最大速度值(PGV)約為96 cm/s,其中主要的建物災損分布在PGA大於200 gal及PGV大於30 cm/s 之區域,而GPS水平位移場在台南以弧狀呈現,垂直位移場在龍船斷層北端在地震發生後瞬間抬升了8.4公分。由PGV空間分布分析得知,在震央方位角270度至15

度的區域內觀測到強烈的震源破裂方向性效應,長周期及高速度峰值的脈衝狀地動為近斷層地震獨特的特徵。巨大的脈衝狀地動主要歸因為此次地震顯著的破裂方向性效應,使台南市受到嚴重的破壞。密集的GPS觀測網路有助於檢測地震波傳播的顯著變化,這可能與破裂動力學或其他隱藏的地質異質性有關(Genrich and Bock, 2006); Avallone et al. (2011)表明,在近場中高採樣率的GPS可以視為強震站使用; Burks and Baker (2016)結合了高頻GPS及強震站提出了近斷層永久位移預測的模型。此次美濃地震我們在近斷層處不僅擁有完整的永久位移紀錄,更可將高頻GPS視為強震站

進行強地動分析。我們利用Shahi and Baker (2014)提出的小波分析方法找出具有速度脈衝訊號(Velocity pulse)的地震記錄,結果顯示有26個自由場強震站、3個高頻GPS 50-Hz及8個GPS 1-Hz個測站在近斷層處被判定有速度脈衝訊號,這些測站依據最大速度脈衝方向大致可以分類成三群(1)新化斷層與左鎮斷層之間以北,脈衝方向為南北方向;(2)新化斷層以南,龍船斷層以北最大方向指向東南;(3)台南舊市區、歸仁及仁德則為東西向。第一群及第二群由龍船斷層至新化斷層以北,PGV由96 cm/s至49 cm/s遞減,此區週期介於1.4至2.6秒 ; 第三群鄰近後甲里斷層,受到

場址效應影響,PGV皆介於30至40 cm/s,週期由東至西,從1.1秒至3.2秒,且安平一帶擁有最長周期。台灣西南部複雜的褶皺逆衝帶及疊瓦構造,因近斷層速度脈衝影響,在地震發生瞬間擠壓了古亭坑層的泥岩,造成龍船斷層北端隆起。除此之外,綜合近斷層效應及場址效應的強地動特性導致了台南地區百餘棟的建物受損以不同類型呈現。建築物的倒塌,除了與建築物結構弱面有關,地震當下的最大速度脈衝方向也是原因之一,最大脈衝方向也與完全倒塌的7棟建築物方向一致;而鬆軟土層的場址放大效應也造成舊台南市區及安平一帶的長脈衝周期及土壤液化引致的建物災害。美濃地震中由於斷層區域強震站分布不均,此處高頻GPS扮演重要的角色,

結合高頻GPS與自由場強震站不僅能夠在近斷層監測中提供更多速度脈衝記錄,同時也能得知地震發生當下更細部的同震位移。未來,結合兩種資料之近斷層綜合性監測評估,能進一步回饋於近斷層建築物耐震設計中,作為未來建築物耐震設計規範之參考。

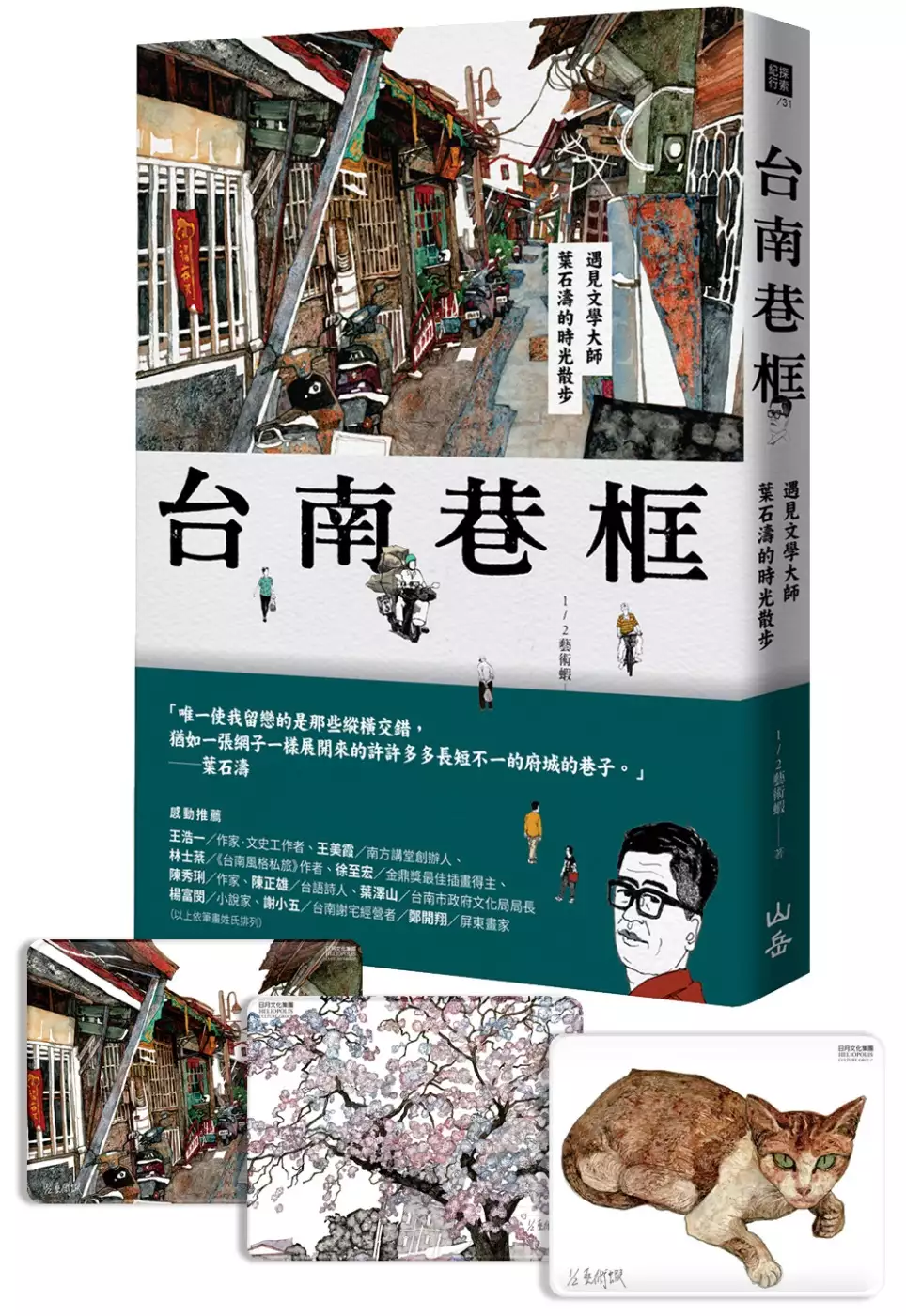

台南巷框:遇見文學大師葉石濤的時光散步(限量加贈1/2藝術蝦畫作 精美壓克力磁鐵/乙款)

為了解決台南舊市區 的問題,作者1/2藝術蝦 這樣論述:

世界水彩大賽入選、紀實水彩速寫家1/2藝術蝦 與已故當代文學家葉石濤, 精采絕倫、以圖會文, 穿越時空的台南巷弄散步對話! 「唯一使我留戀的是那些縱橫交錯,猶如一張網子一樣展開來的許許多多長短不一的府城的巷子。」──葉石濤 「對一個人來說,一座城市的內在其實很簡單,那便是每一處風景在他生命裡的深刻回憶。藉由和已故作家葉石濤穿越時空的對話,我在台南的巷弄裡展開了新的故事,也和他一樣愛上了有著蜘蛛網般縱橫交錯巷道的府城。那些創作與散步的點點滴滴不斷累積,我的思緒也不斷的湧現膨脹,似乎有一股力量正督促著我,要把這些感受都化成圖畫與文字分享出來。」──1/2

藝術蝦 *隨書贈送1/2藝術蝦畫作『精美壓克力磁鐵/乙款』(三款隨機出貨) ◎「一半的我是工程師,但另一半的我卻是一個熱愛藝術的人,從十年前學畫的那一天起,我就一直過著二分之一的生活。」 「對我而言,當畫家比當工程師辛苦得多了。」1/2藝術蝦這麼說。下班後,他脫下制服,便即刻投入另一場戰鬥──拿起筆桿,把那些內心裡醞釀的喃喃細語捕捉下來,將它們化作現實。從寫實主義到更趨向於表現主義的創作風格,他在跌跌撞撞中,逐漸找到了一條通往內心風景的道路。他說,繪畫有它美妙的地方,每幅作品都是生活的足跡,那是和拍照全然不一樣的感動,也帶給他擁有生命最直接的喜悅。 ◎在台南的巷弄裡散步

與創作,發現一座城市內在的旅程 1/2藝術蝦以文字與繪畫並存的方式,記錄自己循著葉石濤的生命片段,實地走訪、感受已故當代文學家在台南的生活,呈現其文學地景,並對照己身之歷程、遇見人事物所展開的新故事,構成過去與現在、穿越時空的散步對話。 書中以六塊老區域為骨幹,葉石濤的文學作品、巷弄與現景為枝葉,並以豐富多彩的繪畫、細緻而緩慢的筆調,交織出1/2藝術蝦眼中錯亂卻美麗的台南。無論是沒落的老菜市、瀰漫日式風情的巷弄,或是彷若新生活渡口的老古石街,他不只以古穿今,也在1/2工程師、1/2畫家的身份中穿梭,一個人,兩種身份,三個視角,既單純又複雜地記錄他心中的台南之味。 感動推薦 王

浩一/作家、文史工作者 王美霞/南方講堂創辦人 林士棻/《台南風格私旅》作者 徐至宏/金鼎獎最佳插畫得主 陳秀琍/作家 陳正雄/台語詩人 葉澤山/台南市政府文化局局長 楊富閔/小說家 謝小五/台南謝宅經營者 鄭開翔/屏東畫家 (以上依姓氏筆畫排列) 「如果說可以用一個季節來形容藝術蝦的作品,那絕對是夏天。作者用濃烈鮮豔的色調把台南的夏日熱情濃縮在畫面中,被炙熱色彩淹沒的同時,卻又加入冷色調完美平衡了畫面,讓人想躲進畫作的陰影中享受這寧靜時刻。」──徐至宏/金鼎獎最佳插畫得主 「藝術蝦描繪出的台南風情,是一種慢活自在的步調,悠然走入老府城的巷弄

間,踏著紅磚步道來到葉石濤的文學世界。本書精采生動的圖文撰述,讓我們看到了葉石濤在府城生活成長的點點滴滴,以及更多獨屬於台南的今昔魅力。」──葉澤山/台南市政府文化局局長 「藝術蝦的作品風格獨特,擅以強烈的感性詮釋景物,同時又極理性的經營著構圖與每個畫面細節,這次搭配了文字,交錯古今,如一縷幽香娓娓的道著台南與作者的故事,令人神醉其中,回味再三。」──鄭開翔/屏東畫家

台南市中西區老屋再利用現象之初探-1994至2013年

為了解決台南舊市區 的問題,作者方思文 這樣論述:

台南是台灣歷史發展最悠久的城市,台南舊市區曾經因都市發展向外擴張,以及不當工程的影響而沒落,舊市區再生成為現今台南都市發展重要的課題之一。近年來,台南中西區興盛一股老屋再利用的風潮,將老房子重新整理,並轉作餐廳、咖啡廳、民宿或藝文空間等商業使用,促進老屋的更新與新生活風格的流行,而吸引越來越多年輕人的參與。而本研究將探討這股風潮如何形成。在台南過去長遠的歷史留下的環境,因時空的變遷而凋敝。本研究參考班雅明對「拱廊街」的觀察研究,以「辯證的意象」與「邊際人物」,觀察社會環境的變遷與當下的新觀念、新形式的形成。研究目的為:壹、了解台南老屋再利用現象形成的原因與過程。在既有的發展條件、歷史遺跡下,

如何影響新的發展,產生新的使用形式與生活方式,並且向外吸引更多人加入。貳、了解新的生活方式的形成如何影響後續的動作,進而影響都市活動與實質環境的改變。本研究透過台南市舊市區的發展脈絡了解過去歷史留下的環境,以及地方識別與記憶,論述過去的環境對集體社會的影響,並以「關係美學」的角度認為,老屋以新的使用方式提供社交性參與空間,由於理念相同連結了人際關係而達成共識,發生在幾個早期的老屋再利用案例,如杜昭賢的「新生態藝術環境」、林鴻文的「雞屎山學院」、「窄門咖啡」等等。更多活動與報導的曝光討論,新的老屋意象吸引年輕人經營特色餐飲空間、民宿、藝文空間、或是工作室,聚集於五條港區的新興商業滿足了觀光的消費

活動。這些集體的情感與力量的投入都建構社區的新識別、集體記憶,而建構成「想像的社區」。