台影文化城廢墟的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦林德俊寫的 霧繞罩峰:阿罩霧的時光綠廊 和細腿男的 里斯本,沒落的美感都 可以從中找到所需的評價。

另外網站曾是「台灣的寶塚劇場」, 台中天外天戲院遭拆除 - 太報也說明:這座「廢墟」其實是與... 台中第一座電影院與劇場的「天外天劇場」,命運多舛,在去年(2020)4月經歷了拆除爭議風波後,經文化部介入將之指定為暫定 ...

這兩本書分別來自遠景 和商周出版所出版 。

國立臺灣大學 中國文學研究所 高嘉謙所指導 黃國華的 浮城•鬼城•滅城:20世紀末以來華文小說中的城市想像 (2018),提出台影文化城廢墟關鍵因素是什麼,來自於浮城、鬼城、滅城、華文小說、華語語系、城市文學、世紀末。

而第二篇論文世新大學 廣播電視電影學研究所(含碩專班) 吳俊輝所指導 莊詠翔的 《島嶼雲煙》之創作論述 (2015),提出因為有 東南亞籍新移民女性、跨國婚姻、情慾、異質空間、後設的重點而找出了 台影文化城廢墟的解答。

最後網站超詭異廢墟特輯每一處都讓你抖到雞皮疙瘩掉滿地則補充:就有點像中影文化城(不過大上數十倍). 但也是被閒置了好多年. 這處沃德蘭遊樂園廢墟. 其實就是發生在別處同樣的情況啊~. 《當遊樂園變成廢墟後.

霧繞罩峰:阿罩霧的時光綠廊

為了解決台影文化城廢墟 的問題,作者林德俊 這樣論述:

臺中縣市合併後,舊稱「阿罩霧」的霧峰被納入屯區,化身為「城南文化之心」。頭銜其來有自,非速成班,竄起前是悠遠漫長的歲月沉住氣的醞釀與沉澱。踏入霧峰,文化由抽象變具體,文藝氣息撞你個滿懷,整個小城都是你的博物館,一步是國定古蹟,兩步有安藤忠雄在臺首作,三步走到歷史建築,四步佇足自然地理,五步聆賞樂音交響,每一跨步都充分體驗新舊交盪的震撼。豐饒之地當然孕育出香米,菇類王國實至名歸,友善、共好的田園夢,怎可少了自然農法這股清流。說到社區營造,紫錐花、貓頭鷹,只要有心,萬物都可以是著力點。新世紀的文藝復興,要推倒牆的阻隔,營建起在地人文客廳,不單打獨鬥,歡迎多元共創。 作者簡介 林德

俊 暱稱兔牙小熊,學生眼中的「小熊老師」,在課堂上樂於讓「遊戲」與「分享」當主角。周遊在文學編輯、大學講師、專欄作家等多重身分。長年為《國語日報》、《聯合報》、《幼獅少年》、《幼獅文藝》、《明道文藝》雜誌撰寫論評、教育專欄。曾獲五四文藝獎、林榮三文學獎、帝門藝評獎等。著有《成人童詩》、《樂善好詩》、《遊戲把詩搞大了》、《玩詩練功房》,編有《愛的圓舞曲:聯副60 個最動人的故事》等書。策畫寶藏巖國際藝術村「詩引子」裝置展、阿罩霧文學節等多項文創活動。現為霧峰「熊與貓咖啡書房&樸實文創」主人。 市長序 厚植臺中的在地文化 局長序 擁有豐富內涵的城市 前言 小城故事

多 第一章 新世紀的霧峰林家 臺灣傳統建築的百科全書 三代民族英雄的宅第 修而復塌的百年古蹟 集眾之力的震後重生 萊園再起有如傳奇 第二章 走在時代前端的教育基地 氣質蘭生的文教街區 熱愛辦學的霧峰林家 霧峰國小起源於林家書房 初等教育的家族校系現象 校名變變變的復興國小 第三章 光復戰後歷史記憶 舊教育廳愈活愈年輕 光復新村的花園城市精神 綠活村傳道人范道莊 省議會草地上的書哥拉底 第四章 有情有味的現代化農業 阿罩霧圳灌溉歷代沃土 遇見學者型農夫張有明 百甲良食的掌旗者黃景建 從菇類王國到香米的故鄉 感天動地的神靖丸故事 第五章 宜居宜遊的轉型試驗城

鎮 到中臺灣影視基地懷想北溝故宮 充滿轉型試驗精神的城鎮博物館 幸福椅子一代又一代 帶給地方活力的霧峰學 結 語 月與日在霧峰爭輝 霧峰大事記 參考文獻 序 厚植臺中的在地文化 林佳龍 臺中位於臺灣南北交通的中點,氣候宜人,資源豐富,擁有良好的生活機能,更有優美的城市風景。多年來,我們積極活化市區,為市民打造一個生活的好所在,並且致力發展人文產業,為臺灣建立一座嶄新的文化城。 新臺灣國策智庫於2018年五月公布,臺中市是六都民眾心目中的最佳宜居城市,這是我們連續四次獲此殊榮,也是所有臺中市民努力的成果。除了推動城市建設,我們還要厚植在地文化,才能擁有豐富的精神

生活,從「希望的臺中」邁向「進步的臺中」。 世界各地的重要城市都有自己的定位與特色,由文化局策畫出版的「臺中學」系列叢書,呈現出臺中市的獨特歷史脈絡和優質人文風貌,在2016年和2017年都受到文化界和學術界人士的關注與肯定。第一輯的主題包括臺中公園、林獻堂、葫蘆墩圳、清水及珍奶茶飲;第二輯的主題則有臺中火車站、第二市場、中央書局、天外天劇場及膠彩畫家林之助,充實的內容獲得各界的一致好評,引領讀者們深入認識臺中在地文化。 今年出版的「臺中學」第三輯,延續先前的嚴謹製作流程,特別邀請文史學者深入描寫楊肇嘉、八仙山、霧峰、客家聚落大茅埔、后里馬場以及和平區的原住民聚落,林景淵、蘇全正、

蔡金鼎、管雅菁、林德俊、陳介英、林慶弧、郭双富、鄭安睎,透過充滿溫度的文字敘述和精采的圖示,帶領讀者穿越時光隧道,探索先人走過的痕跡,進而瞭解這些珍貴的歷史文化,如何造就出臺中現今的多元樣貌。 臺中人文薈萃,是名副其實的希望之城,也是富於文化底蘊的城市,建立在共生、共榮、共好的基礎上。讓我們透過閱讀的力量,把希望變成進行式,在追求進步的同時,也要珍惜自身擁有的文化資產,才能培養深厚的文化內涵,然後穩定地邁向新的階段,創造出人本、永續、活力的臺中。臺中的改變,會帶領臺灣的改變;臺中的進步,也會帶來臺灣的進步。 阿風師曾說:你若站在霧峰街頭,大喊一聲「林老師」,可能會有不少人

一起回頭,因為這裡姓林的多,當老師的也多。阿風師雖然語帶詼諧,誇飾成分不少,但仔細想想,我所住的蘭生街上,霧峰林家族人不少,我也尊稱幾位長輩為「林老師」。 氣質蘭生的文教街區 短短三分鐘便能走完的一條蘭生街,以霧峰林家頂厝林紀堂的第五子林蘭生命名,有些故事可以追尋。林蘭生少年早逝,1934年其母林許悅將其應得財產捐出一半創立蘭生慈善會 ,由林獻堂任監事,後由林紀堂四子林鶴年發展為蘭生仁愛之家,設有育幼院收容弱勢孩童。林鶴年過世後蘭生仁愛之家漸漸沒落,加上九二一震災等因素,中斷社會公益事業,荒成一片雜草叢生的廢墟。林鶴年曾任臺中縣三屆縣長(第一、三、五屆),留學日本,精於音樂,為臺中縣歌及臺中市

歌的作曲人,被封為「音樂縣長」。有地方人士不忍見蘭生仁愛之家長期閒置,遂建議改造為林鶴年音樂紀念館 ,與附近的國立臺灣交響樂團連成一氣,彼此呼應,帶動地方繁榮。 透過正史及野史的爬梳回首往事,唏噓之中翹首,如今已迎來希望之光。這條彎月型小路上的建物在九二一地震時毀損大半,原住戶組成三個社區都市更新會,兄弟爬山各自努力,2004年重建為三棟風格呼應的集合住宅,當時的霧峰國小校長林淑瓊扮演更新會的重要領頭羊。多年後同一條街上的蘭生仁愛之家亦展開重建,2013年動土,此階段,該組織已變革為林蘭生慈善基金會 ,當時的基金會董事長即為明台高中董事長林芳媖,新建築名為林蘭生黃金歲月學苑,2017年落成啟用

。正門朝向在地人稱「外環道」的林森路,新建築巍峨立面的招牌掛上「林蘭生慈善基金會」幾個大字,後門開向蘭生街,暖陽般的柔美磚紅和米白磨石子相互映襯,溫煦地融入這條霧峰最適居的靜謐之道。雖然音樂紀念館的建議未能落實,但重建為黃金歲月學苑是回歸早年的社福本位,林蘭生慈善基金會以弱勢服務為經營主軸,秉持先輩精神,濟弱扶傾不分男女老幼,也開辦各種課程廣邀一般民眾參加,教育性格強烈。

浮城•鬼城•滅城:20世紀末以來華文小說中的城市想像

為了解決台影文化城廢墟 的問題,作者黃國華 這樣論述:

本論文為一次「跨地域」研究,從「浮城」、「鬼城」和「滅城」三個城市意象,探討20世紀末以來香港、中國、台灣和新馬的華文小說,如何「彼此凝視,各有所思」,在世變之際,共用強烈憂患意識的文學想像,處理各自的內憂(現代化問題)外患(「中國」問題)。20世紀末以來,隨著冷戰逐漸結束,東亞和東南亞華人地區的政經局勢發生一大變化,如中國改革開放、台灣解嚴、香港百年回歸、新馬政府提倡「亞洲價值」(Asian values)、馬共解除武裝、中國崛起和台灣政黨輪替等。當華人世界紛紛響起開放、自由、和平、進步和統一的大聲響,各地華人小說家保持戒慎態度,以曖昧的、陰暗的、荒誕的小說敘事,檢視政經模式轉型過程中,對

個體與集體所造成的衝擊,處理20世紀末以降華人特殊的空間感和身體感——漂浮感、侵入感和消失感。本文論述分三大部分:第一部分的「浮城」,本文從香港西西、中國梁曉聲和新加坡希尼爾在20世紀80年代至90年代所提出「浮城」的小說景觀,觀察當中國向外開放並計劃收回香港,如何刺激三地作家作出各種「之間」的游移表述:殖民宗主國和祖國之間、資本主義和社會主義之間、中華文化和西化之間。本節特別強調三座「浮城」的關係:香港因九七回歸而成為「問題城市」,促動梁曉聲想像由社會主義至資本主義的「中國浮城」,以及希尼爾想像「孤島寡居」的「新加坡浮城」。第二部分的「鬼城」,本文將討論21世紀初的中國崛起,如何讓香港和台灣

女作家,把握住鬼魅的「邊緣性」和「排他性」特質,建構與中國保持距離的「鬼城」,分別回應「一國兩制」和「一個中國」的問題?如何讓中國和馬華作家,把握住鬼魅的「穿越性」,擬定「城/鄉」和「故鄉/原鄉」往返移動的「鬼城」敘事,各別引出「城包圍鄉」和華人離散的課題?第三部分的「滅城」,本文首先對華文小說中的「滅城」敘事,作一次跨界的鳥瞰,說明自20世紀末至21世紀初,各地如何藉由「滅城」想像,表達具有在地特色的憂患。其次,以兩個引爆「毀滅」幻想的時間點「1984」和「1989」為主題,思考中港「八0後」和台灣「七年級」作家,如何挪用「1984年」這象徵監控和威權的時間符號,處理他們成長期間政經變革的關

鍵時刻?1989年的天安門事件、鄭南榕自焚事件和《合艾和平協議》簽署,如何讓中國、台灣和馬來西亞華人作家,想像注定敗亡、碩果僅存或失敗主義的「共和國」?

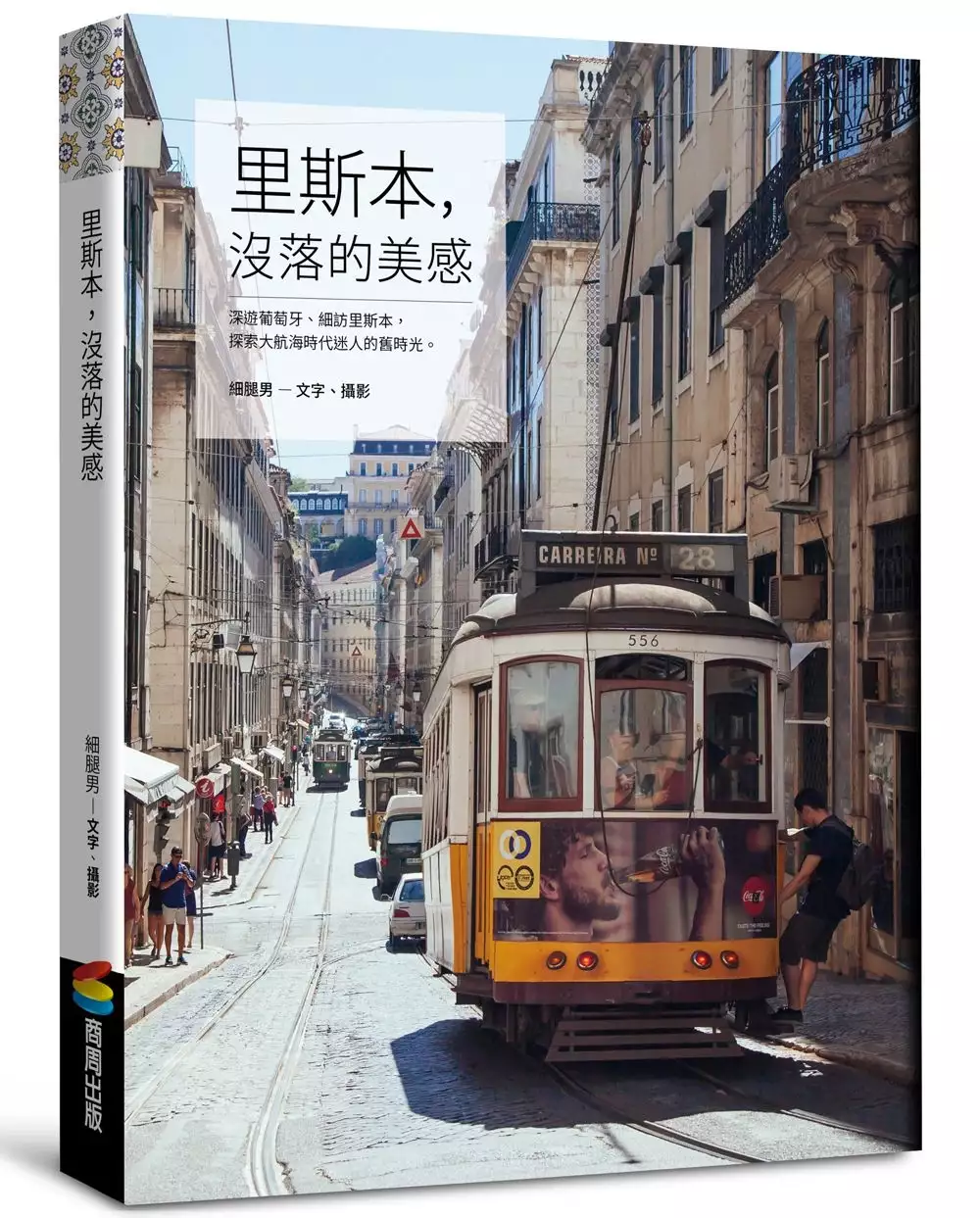

里斯本,沒落的美感

為了解決台影文化城廢墟 的問題,作者細腿男 這樣論述:

dato/專欄作家、樂評人 John Tao/鏡頭的角落 Soac 索艾克/電視主廚 田定豐/豐文創創辦人、旅遊作家 樂活的大方/旅遊部落客 李秀媛/廣播電視節目主持人 林福益/城邦出版集團業務總經理 馬賽Kyo/極境攝影人 藍白拖/背包旅人 具名推薦 深遊葡萄牙、細訪里斯本,探索大航海時代迷人的舊時光。 歷史、藝術、人文、飲食,舊日時光仍存繫於每一個日常; 拜薩、阿法瑪、希亞多……品味里斯本各區獨特的繁華與生活感; 波多、辛特拉、奧比多斯、科英布拉,戀戀各地城市風情; 自大航海時代遺留下的文化底蘊、悠緩自在的生活步調、含蓄內斂的葡式熱情、銷魂美味的飲食,讓人幾度在里斯本流

連忘返。 而感受這座迷人城市的最好方式,就是迷走在巷弄間-- 溫暖的陽光映在黑白碎石路與繽紛的花磚外牆上,映照著過往曾有的輝煌; 頹圮牆面成了最棒的畫布,錯落各處的塗鴉創作,潮流的新生力量正在發燒; 愛、惆悵、憂傷、憧憬、壓抑、渴望,隨著悠悠的法朵在夜裡傳送,刻出最深層的靈魂; 沿路發出喀噹聲響的電車穿梭在起伏的山坡和蜿蜒街巷,成了一道流動的美麗景色。 里斯本的魔力,依附在每個轉角不期而遇的枝微末節裡。 細腿男連續三年走訪里斯本及其他葡萄牙城鎮, 以居遊的方式自在探索,與當地人暖心交流, 並將景點、人文、美食、購物和在地生活聚所皆收錄於本書, 帶著大家一同發掘這座城市最精彩的樣貌。

《島嶼雲煙》之創作論述

為了解決台影文化城廢墟 的問題,作者莊詠翔 這樣論述:

劇情短片《島嶼雲煙》以東南亞新移民女性的情慾表現為主題,描述主角阿雲身處有名無實的跨國婚姻中,如何透過身體、慾望的展演,直面自身的內在匱乏,在現實考量與對自由的想望之間取得精神上的平衡。本篇論述仔細爬梳了國內歷年來相關文獻與電影作品,奠定《島嶼雲煙》的創作基礎,輔以傅柯的空間規訓與異質空間理論,探尋新移民女性此一雙重弱勢族群建構自我主體性的可能路線,依此呼應片中的劇情編排與敘事策略。文中並深入影片的美學層面,利用音/畫對位的辯證關係與多層畫框的後設手法,賦予文本多元解讀空間,進一步反思傳統戲劇結構的侷限。以東南亞新移民女性為主題的電影,能否跳脫社會寫實的框架,深入探討其個人的慾望層面?這是《

島嶼雲煙》與此篇論述欲提出的核心問題,並試圖透過電影美學形式的實驗,刻畫一幅非典型的新移民女性生命圖景。

想知道台影文化城廢墟更多一定要看下面主題

台影文化城廢墟的網路口碑排行榜

-

#1.論宋澤萊預言小說《廢墟台灣》 的未來想像與環境省思*

《台灣新文化》、《台灣新文學》、《臺灣e文藝》等刊物的經驗,以及致力於臺語文 ... (2001)裡,從現實上溯至秦代以至於歷朝皇帝的政治批判,後者則是《廢墟台. 於 tpl.ncl.edu.tw -

#2.台北- 人在廢墟 - 姚瑞中

姚瑞中《廢墟迷走V——神偶選境》(50排之一,新竹,1990)·黑白基相紙熱徒在鋁板 ... 不做任何拍攝想像出來的——各種存在或不存在的領1990年代前期的某種文化戰略——以. 於 www.yaojuichung.com -

#3.曾是「台灣的寶塚劇場」, 台中天外天戲院遭拆除 - 太報

這座「廢墟」其實是與... 台中第一座電影院與劇場的「天外天劇場」,命運多舛,在去年(2020)4月經歷了拆除爭議風波後,經文化部介入將之指定為暫定 ... 於 www.taisounds.com -

#4.超詭異廢墟特輯每一處都讓你抖到雞皮疙瘩掉滿地

就有點像中影文化城(不過大上數十倍). 但也是被閒置了好多年. 這處沃德蘭遊樂園廢墟. 其實就是發生在別處同樣的情況啊~. 《當遊樂園變成廢墟後. 於 news.gamme.com.tw -

#6.No.60 - 廢墟-魂 - WordPress.com

沒有這個頁面的資訊。 於 greenset.wordpress.com -

#7.一次擁有文青&廢墟風IG打卡新亮點。就在宜蘭。中興文化創意 ...

沒有想到在宜蘭竟然有一處帶點廢墟風又是文創園區的新亮點-中興文化創意園區~~今天來趣裝可愛文青風~~(っˆヮˆ)っ♥ 中興文化創意 ... 於 www.walkerland.com.tw -

#8.【攻略】前期10个强力护符取得方法-艾尔登法环(Elden Ring)

跑过去后就是重点了,这里会有一台陷阱车一直跑来跑去 ... 位置在东边森林,雾林废墟里面 ... 打完恶兆后继续进去探险到史东维尔城的断崖. 於 www.3loumao.org -

#9.尋找《返校》場景!全台超美廢墟景點特搜 - ShopBack

由於傳出許多繪聲繪影的傳言,加上多年無人管理且位在貴城巷,大坑嶺秀別墅又被人稱做「台中鬼城」。 大坑嶺秀別墅返校電影打卡景點 圖片來源:IG@shaopu_0428 大坑嶺秀 ... 於 www.shopback.com.tw -

#10.午夜迂迴廢棄文化城 - 靈異板 | Dcard

... 時遇到了些狀況急忙離開,後來發現好像沒逛得徹底就決定二度- 親身經歷,廢墟探險,廢墟,探險. ... 午夜迂迴廢棄文化城 ... 大剌牙也是廢墟常客之一. 於 www.dcard.tw -

#11.视频_新华网

资讯·生活. 时事; 国际; 社会; 军事; 娱乐; 体育; 旅游; 教育; 财经; 新知. 新华矩阵; 新华云直播; 新华号; 媒体创意工场; 节目库; 纪录片; 飞阅中国; 地方号 ... 於 www.news.cn -

#12.〈獨家〉門壞道具破民怨逛台影片場像廢墟 影城 TVBS新聞網

遊客追尋電影拍片場景,但除了已經歇業的中影文化城,其實在台南白河也有一處台灣電影文化城,是許多熱門影集的拍片取景場地,不過有遊客發現, ... 於 news.tvbs.com.tw -

#13.不投降就轟成廢墟4原因俄定要攻下馬立波

烏國東南部的馬立波已成砲火最烈、損失最慘的城市,整座城殘破不堪。圖╱法新社. 【本報綜合外電報導】自俄羅斯入侵烏克蘭以來,烏國東南部的馬 ... 於 www.merit-times.com -

#14.遺蹟- 萌娘百科萬物皆可萌的百科全書

遺蹟 ; 廢墟、遺墟 · 建築類、遺墟 · 《古墓麗影系列》《天空之城》《龍與地下城》《為美好的世界獻上祝福!》《上古捲軸5:天際》等 · 地下城、墓地 · 《古墓 ... 於 zh.moegirl.org.cn -

#15.標籤:廢墟

☯靈異夜視界☯第4集【幽幽故居】. 2016 年2 月25 日 · 古蹟 ; 不可思議的廢棄病院探險. 2015 年1 月19 日 · 夜遊 ; 夜探神祕港藝廢墟城. 2014 年9 月22 日 · 台中 ; 歷史文化 ... 於 magiclen.org -

#16.我闖進已經變成廢墟的TVB 電視城,尋找香港造夢產業的遺骸

90年代, TVB 和邵氏影業交相輝映,那是香港文化向整個內地輻射的最輝煌的時期。所有的夢想都選擇在這裡攢動,以寄望於這片土地造夢產業的神奇:不少內地 ... 於 www.gushiciku.cn -

#17.體驗》走!我們一起跑個龍套【台灣電影文化城】 - 菜市子

在台灣除了中影文化城之外,【台灣電影文化城】是個頗具規模的電影與 ... 大愛電視台在2006年獲得金鐘獎美術獎的【明月照紅塵】也是在台影裡拍攝的. 於 lu6627.pixnet.net -

#18.台南景點》老塘湖藝術村,迷人湖畔古村莊,穿越時空來找四爺~

台南景點|台南懶人包/台. ... 走過木造拱橋,前方是四爺所在的城街。 台南景點》老塘湖藝術村,迷人湖畔 ... 美中不足的是有些角落稍嫌破敗像廢墟,. 於 bunnyann.com -

#19.恐怖又好拍!全台7 個廢墟景點盤點加碼周邊玩法推薦

想去拍照的朋友跟著小編一起探索全台7 個廢墟景點,以及附近的玩法懶人包。 (延伸閱讀:喚醒傳統文化魂!跟著台劇《神之鄉》遊大溪). 全 ... 於 www.upmedia.mg -

#20.加州史上最大野火肆虐古樸淘金小鎮燒成廢墟[影] | 國際| 重點新聞

法新社報導,迪克西野火(Dixie Fire)從7月中開始肆虐加州北部乾燥的森林地帶,還只是席捲美國西部一連串大火中的其中一場,也是全球暖化氣候危機的 ... 於 www.cna.com.tw -

#21.從故宮到影城,到廢墟: 霧峰北溝的故事 - 台中學研究中心

包括《青蚵嫂》、《芳草碧連天》、《唐山過台灣》等多部膾炙人口的經典名片都在霧峰台影製片廠拍攝,但因921大地震震垮台影文化城,加上產業轉移,霧峰 ... 於 taichung2050.pixnet.net -

#22.Re: [問題] 請問白河電影文化城現況如何? - 看板Tainan

引述《ohiyuo (ohiyuo)》之銘言: : 多年前因緣際會到過影城一趟, : 那古樸的氛圍 ... 後的廢墟感取景起來應該也還不錯, : 所以想請問各位, : 現在園區還能進去嗎? 於 www.pttweb.cc -

#23.阿根納造船廠遺址|猶如末日現場的百年廢墟因美國隊長拍攝 ...

【廢墟探險】到基隆必遊的正濱漁港彩虹屋附近,還有另一個不容錯過的順遊景點:阿根納造船廠遺址,因其獨特的末日感而成為廢墟迷熱愛的秘密基地, ... 於 mimiya888.com -

#24.嘉義老房情報局| 從廢墟再生的嘉義縣大林鎮「萬國戲院」

從廢墟再生的嘉義縣大林鎮「萬國戲院」,一棟廢墟即使缺乏資金挹注, ... 重要的地標之一,幾經轉手,老屋在艱辛的修復後,2017年成為台灣花磚文化保存的展示要地。 於 uk-ua.facebook.com -

#25.廢墟台灣- 维基百科,自由的百科全书

《廢墟台灣》是台灣作家宋澤萊於1985年作成並出版的反烏托邦小說。以日記體為主,描繪在極權政府箝制、廢棄物、空污、核污染肆虐的台灣,於2010年毀滅,成為幾無人煙的 ... 於 zh.wikipedia.org -

#26.赤燭為什麼要為擅闖廢墟公開道歉?你也聽過「廢墟文化」的潛 ...

隨著《返校》遊戲前陣子的爆紅,製作團隊取景的地方也成為許多人朝聖的新景點,但最近製作團隊卻突然公開致歉,表示做了最不好的示範,究竟發生了什麼 ... 於 dailyview.tw -

#27.从巨人城废墟开始的探险湛蓝色的忧郁著 - 起点中文网

从巨人城废墟开始的探险是湛蓝色的忧郁创作的奇幻类小说,起点中文网提供从巨人城废墟开始的探险部分章节免费在线阅读,此外还提供从巨人城废墟开始的探险全本在线阅读。 於 book.qidian.com -

#28.(遊記)「台北之家」--- 在廢墟重生的藝文莊園裡

上周一趕在燦坤周年慶最後一天,以比原價便宜了1000元的特價,購買這台數位相機,也告別了之前,跟著我多年四處征戰的Olympic 相機,既然相機畫素從300萬,升級到1,410萬畫 ... 於 petermurphey.pixnet.net -

#29.【新竹美食】一想一響ReEcho Coffee - 自家烘焙咖啡豆 - 萍子

2021年3月9日 — 萍子這天是跟朋友先去附近吃湯作鍋物(天然熬煮湯底,巨城火鍋三民路美食,新竹文青風火鍋推薦),吃完再來這裡聚會喝咖啡。搭乘台鐵可到「新竹火車站」 ... 於 upssmile.com -

#30.多聲多語話情義《客風・廢墟後生仔》 - 表演藝術評論台

張思菁 (2019年度駐站評論人). 舞蹈. 2019-10-16. 演出: 新古典舞團; 時間: 2019/10/04 19:30; 地點: 臺灣戲曲中心大表演廳. 《客風・廢墟後生仔》以舞劇形式綜合舞蹈 ... 於 pareviews.ncafroc.org.tw -

#31.【台北文山區咖啡館】Ruins Coffee Roasters小廢墟咖啡 ...

台鐵親子車廂怎麼訂? 全台日式景點懶人包. 全台特色眷村懶人包. 台北燒 ... 於 snoopyblog.com -

#32.有夠「廢」!盤點世界上最美的廢墟景點 - 風傳媒

但隨著東京迪士尼(1983年)和大阪環球影城(2001年)的出現,夢幻樂園生意大不如前,並最終於2006年結業。多年來這裡已經吸引了無數城市探險者、廢墟攝影愛好者等到此 ... 於 www.storm.mg -

#33.並彈奏起廢墟中撿來的走音鋼琴,做成了這張專輯 - 壹讀

相信大多數人跟現場君一樣,都是從《末代皇帝》這部電影開始認識「教授」的。坂本龍一不僅在其中出演了偽滿洲國的實際掌權者、日影電影協會會長甘粕正彥, ... 於 read01.com -

#34.新北市廢墟景點的實價登入和評價,YOUTUBE和都這樣回答

全台廢墟風景點精選|加碼推薦周邊優質旅宿來趟穿越時光之旅. 「廢墟系」景點常常 ... 旅宿名稱:鶯歌魚旅民宿背包客棧(訂房點我); 地址:新北市鶯歌區文化路171號 . 於 realestate.mediatagtw.com -

#35.又是違建!中影文化城倒塌棚架壓死人建築簽證未送審 - 三立新聞

今(29)日上午十點左右,台北市士林的中影文化城在拆除舊有場景棚架時,屋頂倒塌,有三位工作人員被壓住,其中兩人已經緊急送往醫院,不過另外一名 ... 於 www.setn.com -

#36.【台南景點】老塘湖藝術村,湖畔景觀賞廢墟古城好好拍

「老塘湖藝術村」是由台灣畫家匡乙,陸續收集一百多間的古厝材料, 重新打造了老塘湖藝術村,保留台灣300年內文物文化! 沿著景觀湖畔可欣賞廢墟古城 ... 於 lolwarden.pixnet.net -

#37.記憶中的日式廢墟原來是「新化武德殿」 - Mimi韓

當初的印象中,這裡應該是幢可以用「廢墟」來形容的木造建築 ... 台南精選熱門旅遊票券. 【門票】十鼓仁糖文化園區優惠票 於 mimihan.tw -

#38.中影文化城產權理還亂荒廢成空城

然而影城蕭條後,最後不再開放,廣大的腹地、外景街區都成了荒涼鬼城, ... 中影文化城曾是拍片、觀光勝地,如今繁華落盡,成為危樓林立的廢墟。 於 www.chinatimes.com -

#39.宜蘭廢墟拍網帥照1年後網友回應一句話…超毛!|東森新聞

一名男網友在臉書不公開社團「爆廢公社」發出去年拍的照片,畫面中他坐在一處瞭望台上,這是宜蘭的打卡熱門點,頭城濱海森林公園內的廢墟八角樓,只見 ... 於 news.ebc.net.tw -

#40.台影文化城~ @ **Tina的異想世界 - 隨意窩

201309301800~台影文化城~ · 只不過那時都沒整理 裡面像是廢墟一樣 · 後來有一次看到FB的朋友有來看到他來這拍的相片挺復古的感覺還不賴 · ~~~阿母說這是以前看過的電影牛 ... 於 blog.xuite.net -

#41.(停業)【台南景點】白河台影文化城:親子同遊& 三五好友耍 ...

距離白河市區約20分鐘車程的台影文化城是許多古裝連續劇. 早期台灣節目的拍攝景點,園區內不乏許多懷舊場景建築及台灣光復初期反共標語等, ... 於 www.bring-you.info -

#42.中影文化城廢墟的影片 第1集 - YouTube 線上影音下載

【中影文化城廢墟】「中影文化城廢墟」#中影文化城廢墟,霧峰台影及電影文化城的回顧〈二〉電影文化城開幕時春節人潮盛況,霧峰台影及電影文化城的回顧〈一〉電影文化城 ... 於 www.9itube.com -

#43.假文青的廢墟散步

[置頂]廢墟探險手札(含景點清單). › PV01-2014秋季 PV02-2015春季 新營玻璃工廠 台影文化城緣起: 一切起源於2011年的杏林醫院,那時它以超大鬼屋的姿態,於網路及媒體 ... 於 fakeliteraryyouth.blogspot.com -

#44.Ruins Coffee Roasters小廢墟咖啡_HAPPY GO點數

Ruins Coffee Roasters 小廢墟咖啡館坐落在木柵路上,景美溪畔的一處廢棄倉庫,由Cafe Junkies 小破爛咖啡館的原班人馬在2015 年接手改造工程並在2016 年獲文化局頒發 ... 於 www.happygocard.com.tw -

#45.海洋樓廢墟日治

1895年,清帝國將臺灣割與日本,日本人著手將殘破不堪的熱蘭遮城加以改造。剷平部分殘破外牆後,在舊城址之上加蓋燈塔,並將部分建物改為台南海關職員宿舍 ... 於 altoel-mond.de -

#46.【廢墟探險】 盤點31個全球被遺棄的景點體驗頹廢的美麗

但隨着東京迪士尼(1983年)和大阪環球影城(2001年)的出現,夢幻樂園生意大不如前,並最終於2006年結業。多年來這裏已經吸引了無數城市探險者、廢墟攝影愛好者等到此 ... 於 www.gotrip.hk -

#47.[置頂]廢墟探險手札(含景點清單) | 台南廢墟建築 - 訂房優惠報報

PV01-2014秋季[1] PV02-2015春季[2] 新營玻璃工廠[3] 台影文化城[4]緣起: 一切起源於2011年的杏林醫院,那時它以超大鬼屋的姿態,於網路及媒體上被繪聲繪影的描述著, ... 於 twagoda.com -

#48.搜尋— OPENTIX兩廳院文化生活

搜尋關鍵字:《闖入,廢墟》. 找到0 個項目: 清單 顯示清單. 相關性排序 熱門度 開演時間 最新上架 離我最近. 查無資料. 為您推薦. 《百年青春風華齊綻》師大管樂隊一 ... 於 www.opentix.life -

#49.宮城與廢墟的對視 元代文學中的大安閣書寫*

城想像與廢墟記憶。這讓它成為元代文學中獨特而具時代意義的題材,亦與中國. 傳統的宮殿書寫大異其趣。本文將以文化地理學做為主要參考架構,探析元代文. 於 www.chinese.nsysu.edu.tw -

#50.【當月精選】廢墟啟蒙,姚瑞中:所有一切都將成為未來的廢墟

三不五時跟著中煒這位「漂流國王」瞎混全台廢墟,他拾荒、我拍照,撿的古董後來 ... 之後台北市政府文化局成立了國際藝術村,藝術家進駐寶藏巖卻爭議 ... 於 www.unitas.me -

#51.2021萬聖節活動盤點!廢墟解謎、露營變裝、恐怖快閃店挑戰 ...

10月底全球將壟罩在萬聖節詭譎氣氛中,這篇整理出全台5大期間限定的萬聖節活動,號召膽大人出發搗蛋囉! by Benny - 2021/10/28 更新. Photo/KKday、KLOOK、LINE、誠 ... 於 www.marieclaire.com.tw -

#52.Play.紙標本: 聽黃子欽說封面故事| 誠品線上

出版社, 大雁文化事業股份有限公司. 商品描述, Play. ... 城市的憂鬱│廢墟上頭的文明意象14. ... 誰怕艾未未:影行者的到來│V怪客的高調與低調27. 於 www.eslite.com -

#53.台影文化城歇業熄燈蔡英文卻來了 - 蘋果日報

總統車隊進入台南白河的台影文化城。 ... 台灣電影文化城是台南白河知名景點,多部電影、連續劇在此取景拍攝,遊客量曾創下一天2萬人的榮景,但因地主 ... 於 tw.appledaily.com -

#54.蘆竹湳開庄古厝廢墟變迷宮-社會 - HiNet生活誌

今年成果發表首移師社區,希望讓民眾深刻體認規畫師工作團隊改造社區環境的成果,藉由在地文化、產業發展帶動居民積極參與環境改造,自主維護管理。 水利 ... 於 times.hinet.net -

#55.致自由重返《返校》拍攝地台灣8大IG必打卡廢校&廢墟景點

由於傳出許多繪聲繪影的傳言,加上多年無人管理且位在貴城巷,大坑嶺秀別墅又被人稱做「台中鬼城」。 於 www.popdaily.com.tw -

#56.藏身處 - 流亡編年史

PoeCharm 中文化 工具 ... ScepterFurnitureTable2, 梳妝台 · ScepterFurnitureTable3 ... TempleDungeonRuinedBanner, 廢墟旗幟 · TempleDungeonRuinedBasin ... 於 poedb.tw -

#57.【新北幽浮船廢墟附近住宿】人氣飯店優惠推薦訂房 - Trip.com

薆悅酒店(新北野柳渡假館)位於台灣北海岸觀光風景區,緊鄰野柳地質公園與野柳海洋世界,步行約5分鐘可達票選全台最美海岸線─維納斯海岸線,迎著微風、騎著單車自由徜徉, ... 於 tc.trip.com -

#58.馬里烏波爾10萬人受困俄軍「綁架」2000兒童 - 頭條日報

俄羅斯與烏克蘭在戰事和談判上都陷入膠着,烏指責俄軍「綁架」兒童到俄國,馬里烏波爾已變成廢墟,十萬人被困急需安全撤離。... 於 hd.stheadline.com -

#59.[置頂]廢墟探險手札(含景點清單) | 健康跟著走

PV01-2014秋季[1] PV02-2015春季[2] 新營玻璃工廠[3] 台影文化城[4]. 緣起:. 一切起源於2011年的杏林醫院,那時它以超大鬼屋的姿態,於網路及媒體上被繪聲繪影的描述 ... 於 info.todohealth.com -

#60.《智齒》:回到璀璨不再的南方廢墟—— 訪鄭保瑞| 紅眼 - 虛詞p ...

寫電影、電視劇、流行文化。寫小說。文章散見明報、立場新聞、商台903、端傳媒、虛詞、週刊編集、天下獨評、Madame Figaro 等。 於 p-articles.com -

#61.台影文化城廢墟 - 全台露營資訊

全台露營資訊,台影文化城霧峰,中影文化城2020,台影文化城目前改為萬里長城文化館,台影文化城2020,白河電影文化城歇業,白河台影文化城,白河文化城,台灣電影文化城2020. 於 camping.iwiki.tw -

#62.921震災17年廢墟改頭換面8億打造「水特效拍攝基地」 - 鏡週刊

興建「中台灣影視基地」首先面臨的是土地問題,幾經考量,台中市府看中了已關閉多年的霧峰台影文化城。2013年,台中市議會通過將九二一震災毀壞關閉 ... 於 www.mirrormedia.mg -

#63.台中飯店「植光花園」曾經是“廢墟”!強烈工業感建築,沒有屋頂

這棟保留廢墟風格去設計的「植光花園酒店」,不仔細看,還看不出原來 ... 台中市的「中區」,留有許多老建築,是最能感受「老台中」文化氣息的地方。 於 news.openpoint.com.tw -

#64.廢畫連篇-台南市白河區台影文化城 - wwodstocc的部落格

(台影文化城園區一景) 台影文化城(原六溪電影文化城)位於台南市白河區六溪里,在石廟仔部落、六重溪右岸,佔地約為2公頃,是台灣除了中影文化城外最具 ... 於 wwodstocc.pixnet.net -

#66.未來城市:漂泊.垂直.廢墟:虛構與真實交織的人類世建築藍圖

他們質疑自己為何要被迫付費登上高聳建築的觀景台,為什麼自己的經驗要受到他人所 ... 低科技的融合、渲染「很酷」的反文化,傑特的小說能讓讀者浸淫在一個幻想世界中。 於 books.google.com.tw -

#67.白河台影文化城元宵後熄燈- 生活- 自由時報電子報

台南市白河區六溪里的台灣電影文化城,因地主收回土地,2月13日就要息影關門,10多名員工依依不捨;董事長林士榮表示,影城的上千套戲服、道具、飾品 ... 於 news.ltn.com.tw -

#68.忠泰建築展一窺芬蘭建築師的臺灣廢墟歷險 - Taiwan News

致力於當代藝術、城市建築和未來三大議題的忠泰美術館,此次推出「零城—馬可·卡薩格蘭:邁向第三代城市」,邀請觀眾展開一場想像未來城市樣貌之旅。 此次 ... 於 www.taiwannews.com.tw -

#70.高雄免費景點。岡山醒村文化景觀公園岡山空軍眷村 - 快樂的過 ...

岡山眷村原有十八個眷村,現僅存醒村和樂群新村。醒村原為日本海軍航空隊宿舍群,經歲月洗禮,這裡儼然已成為廢墟,到處可見斷垣殘壁。為保留岡山眷村 ... 於 ihappyday.tw -

#71.[馬祖南竿] 有如天空之城廢墟秘境南澳珠螺灣上村失落的故鄉/藍 ...

藍灣餐廳就位在珠螺村的海邊,從馬祖酒廠搭小黃過來150元,來到村口,幾台怪手一字排開完全沒辦法進入,原來這裡正在修路,水仙大姐帥氣的把車頭一轉,帶我們走田埂 ... 於 joy0523.pixnet.net -

#72.寧夏這處古代廢墟因一個人變成著名影城,因為一句話成為愛情 ...

西部影城在保護文物的基礎上,將一片荒涼、兩座廢墟打造成銀川首家國家級5A級旅遊景區,被評為「國家文化產業示範基地」和「國家級非物質文化遺產 ... 於 kknews.cc -

#73.廢墟- 最新文章 - 關鍵評論網

2018/01/19 | TNL 編輯 · 【藝遊時光】晴耕雨遊,耍廢不忘帶點嚴肅! 文青嚴選:今年冬天不太冷,繼續帶大家一起東西南北踩遍全台藝文場! ㄎㄧㄤ中帶著正經的藝文人, ... 於 www.thenewslens.com -

#74.24小時全球新聞滾動| 大紀元

2022年03月26日2:37 PM. 前移民官被神韻感動嚮往打坐修煉文化 ... 法拉盛緬街40-10號美東商場在一週多前的3月17日遭遇5級大火,被燒成廢墟,目前已被木板圍蔽。 於 www.epochtimes.com -

#75.《世界上最爛的人》:北歐社會已高度平權了,女生們還在煩惱 ...

憑該片獲得坎城影后的Renate Reinsve說:有時候當我們對自己很失望、覺得自己什麼都做不好時, ... 「我成長的時代,文化是通過具體的物件來傳承的。 於 theinitium.com -

#76.軍艦島和真實版天空之城!5大廢墟冒險景點給你全新旅遊體驗

後來居民全數遷移後,軍艦島除了成為了2015年知名漫改電影《進擊的巨人》的主要舞台,也在同年被登錄為世界文化遺產。充滿神秘感的古老高樓層建築,以及 ... 於 www.niusnews.com -

#77.鹽水岸內糖廠廢墟 - 騎車網誌

岸內糖廠迄今餘116年歷史是一座位於臺南市鹽水區岸內里的日治時期製糖工廠。未來文化部將規劃設置岸內影視基地園區… 於 hsuehrider.com -

#78.聯合文學官網

島嶼、街角、平原、廢墟、河海交會處、三萬英尺以上的高空……在世界的每一個角落流浪與思念,匯聚成一座座傷城,行吟澤畔,顏色憔悴,形容枯槁,放逐漫走的吟遊詩人,譜 ... 於 unitas.udngroup.com.tw -

#79.台灣13處恐怖鬧鬼景點大集合!膽小勿進| 五互樂活誌

加上網路上流傳的一張靈異照片,這座廢墟的豪宅也成了傳說中的鬼屋. (↑圖取自網路 ) ... 文化大學的大仁館其形狀為一個八卦式的建築. 於 health888.pixnet.net -

#80.彷彿天空之城的世界! 和歌山友之島「第3砲台遺跡」

吉卜力工作室的『天空之城』是一部在日本不斷重複播放的人氣經典電影作品,而能感受到『天空之 ... 若您想感受歷史韻味或喜歡廢墟,不妨前往看看。 於 matcha-jp.com -

#81.韓國成活屍廢墟《屍速列車:感染半島》台韓IMAX 4DX 同步上映

「屍速」4 年後,韓國成活屍廢墟《屍速列車:感染半島》台韓IMAX 4DX 同步 ... 同步上映,並一同推出IMAX、4DX 版本,讓觀眾經歷前所未有的觀影體驗! 於 ohsowow.agentm.tw -

#82.921震災17年廢墟改頭換面8億打造「水特效拍攝基地」 | 鏡週刊

李安電影《少年PI的奇幻漂流》中的海上場景打響台中造浪池的名聲。(福斯提供) · 位於台中霧峰的中台灣影視基地原本為文教用地,並利用荒廢的台影文化城 ... 於 today.line.me -

#83.在一片废墟之上“玩”出来的影视城,镇北堡西部影城 - 手机搜狐网

200多部影视剧,留下200多个剧景,而张贤亮的策略是影城不收费,只需要影片剧组的搭景和道具继续保存、使用,这些影视剧、明星无形中为影城做了宣传和 ... 於 www.sohu.com -

#84.【宜蘭】廢墟變身田園風格法式餐廳!彷彿置身美術館中品嚐 ...

60年歷史的眷村廢墟「仁愛新村」在一群返鄉青年的努力下,呈現換然一新的面貌,同時,這裡也是一座好拍的大型地景藝術,運用漂流木、海漂物、白色球型椅妝 ... 於 imreadygo.com -

#85.連日豪雨沙美摩洛哥旁店家坍塌成廢墟店家無語問蒼天 - 聯合報

金門連日來陰雨綿綿,伴隨著大雨的低溫也讓人受不了,但昨天卻傳出緊鄰知名景點沙美摩洛哥旁的店家屋頂坍塌,經營多肉植物的店家... 於 udn.com -

#86.「AFTER5步驟六」從廢墟新生的老宅咖啡廳!嚴選自家烘豆

由超過40年的殘破廢墟改建,「AFTER5步驟六」隱身於台北林森北路巷內的一座 ... 放映地點|國家電影及視聽文化中心、台北京站威秀影城、光點華山電影 ... 於 www.wowlavie.com -

#87.台灣廢墟迷走(再版) - 博客來

書名:台灣廢墟迷走(再版),語言:繁體中文,ISBN:9789866204753,頁數:224,出版社:田園城市,作者:姚瑞中,出版日期:2014/08/18,類別:藝術設計. 於 www.books.com.tw -

#88.西部影視城 - 中文百科知識

北方古鎮之縮影兮,捨我其誰;傳統文化之薈萃兮,非吾莫當。 西部影視城. 明清征戰無休,鎮北 ... 賢亮高才,慧眼獨具,化腐朽為神奇,點廢墟成影城。 於 www.easyatm.com.tw -

#89.1930年代嘉義廢墟老屋變藝術甜點空間 - 行遍天下旅遊網

1 月23, 2020 1月號, 熱烈的郵輪旅行, 石灰工法, 行遍天下329, 嘉義, 廢墟老屋, 徐徐品創, 梅子, 梅山 ... 延伸閱讀. 基隆,在地文化,基隆港,基隆老城區,美食, ... 於 travelcom.com.tw -

#90.桃園新地標!桃園新光影城獨家美食、樓層櫃位、頂級影廳票價 ...

在5樓影廳,包含5個特色影廳:全台首座Dolby Cinema杜比影院、桃園首座LUXE: A RealD Experience影院、新光獨家品牌【B.O.X.】ACG動漫劇場、OSIM天王廳、 ... 於 www.cosmopolitan.com -

#91.『台南遊記』很有文化的懷舊風–台灣電影文化城 - Mika出走 ...

這裡像不像台灣光復初期的街景,常常在電影或電視上看到演一些過去年代的場景幾乎都會看到類似這一幕,是的,這裡就是我之前介紹過的台影文化城,請點此:白河-台影 ... 於 mikatogo.com -

#92.台影文化城--大明星自己做

【嬌羞的格格下轎囉】 台灣電影文化城集戲劇、旅遊、觀光為一體,並重金打造明清一條街、大稻埕街道、日本老街道等,成為台灣最大影城,各大電視台在 ... 於 srj5557.pixnet.net -

#93.廢墟Bar 咖啡廳 - 高雄畫刊

食的美國在台協會高雄分處處長禹道瑞;深受台灣文化吸. 引,主持行腳節目的法國人吉雷米,以及透過奧運跆拳道. 練習,牽起了伊朗男孩歐米與高雄女孩的姻緣。 於 takao.kcg.gov.tw -

#94.服裝設計師回鄉花千萬把廢墟變新古典美宅

巨星美眉 從胡瓜出道就在跑新聞,歷經鄧麗君辭世,邰智源從跑龍套變成一哥,麥可傑克森來台我獨家,但我跟周杰倫一樣,痛恨影劇圈的狗仔文化! 2014/11/29 ... 於 news.housefun.com.tw -

#95.鹽水岸內糖廠影視園區(參觀須申請) Annei Sugar Factory

目前廠區內建築多已拆除,2018年由文化部長鄭麗君宣布將岸內糖廠規劃為影視基地園區, ... 位於台南鹽水區的岸內糖廠影城占地約33公頃,岸內影城屬於國家級。 於 www.yanshui.com.tw -

#96.《澎湖馬公景點》市區景點25 +:網美拍照點、人文歷史 - 讀花枝

2.1 青灣仙人掌公園旁廢墟 ... 3.3 媽宮古城– 順承門 ... 位在Pier 3 號港內的in 89 豪華影城,是全澎湖設施最新穎、裝潢最豪華的電影院!in 89 ... 於 penghuzine.com