台灣下雪平地的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦UemuraNaomi寫的 極北直驅(平裝本經典回歸):日本最偉大探險家植村直己極地探險經典作 和陳碧月的 走吧,去下一個嚮往的地方:人生就該浪費在旅行都 可以從中找到所需的評價。

另外網站淡水下雪了?監視器曝光「整片雪白」 - 奇摩新聞也說明:21 小時前 — 這一週連日低溫,北部地區更是陰雨綿綿,氣象局預估,全台3000公尺(北台灣2500公尺)以上高山都有機會下雪,平地則沒機會出現雪景;但昨(21)日淡水一家 ...

這兩本書分別來自馬可孛羅 和釀所出版 。

逢甲大學 經營管理碩士在職學位學程 簡士超所指導 陳家瑩的 台灣高山茶之起源及未來發展產業之意涵 ---以高山茶之父陳金地為案例 (2018),提出台灣下雪平地關鍵因素是什麼,來自於陳金地、雪烏龍、大禹嶺105k、林聰明、全世界最高烏龍茶園。

而第二篇論文國立臺灣師範大學 社會工作學研究所 潘淑滿所指導 黃念謹的 社會工作者參與環境運動的自我實踐 (2016),提出因為有 自我實踐、環境公義、社會運動、環境議題、結構、能動性、充權、社會工作者、敘說研究的重點而找出了 台灣下雪平地的解答。

最後網站【下雪景點】台灣哪裡賞雪?該注意甚麼?全台急凍~追雪去!則補充:寒流一波又一波來襲,2020的跨年夜溫度更是急降到6度C!雖然相當寒冷,但更是讓許多人相當期待,台灣是否會下雪呢?台灣位於中緯度地區,要下雪.

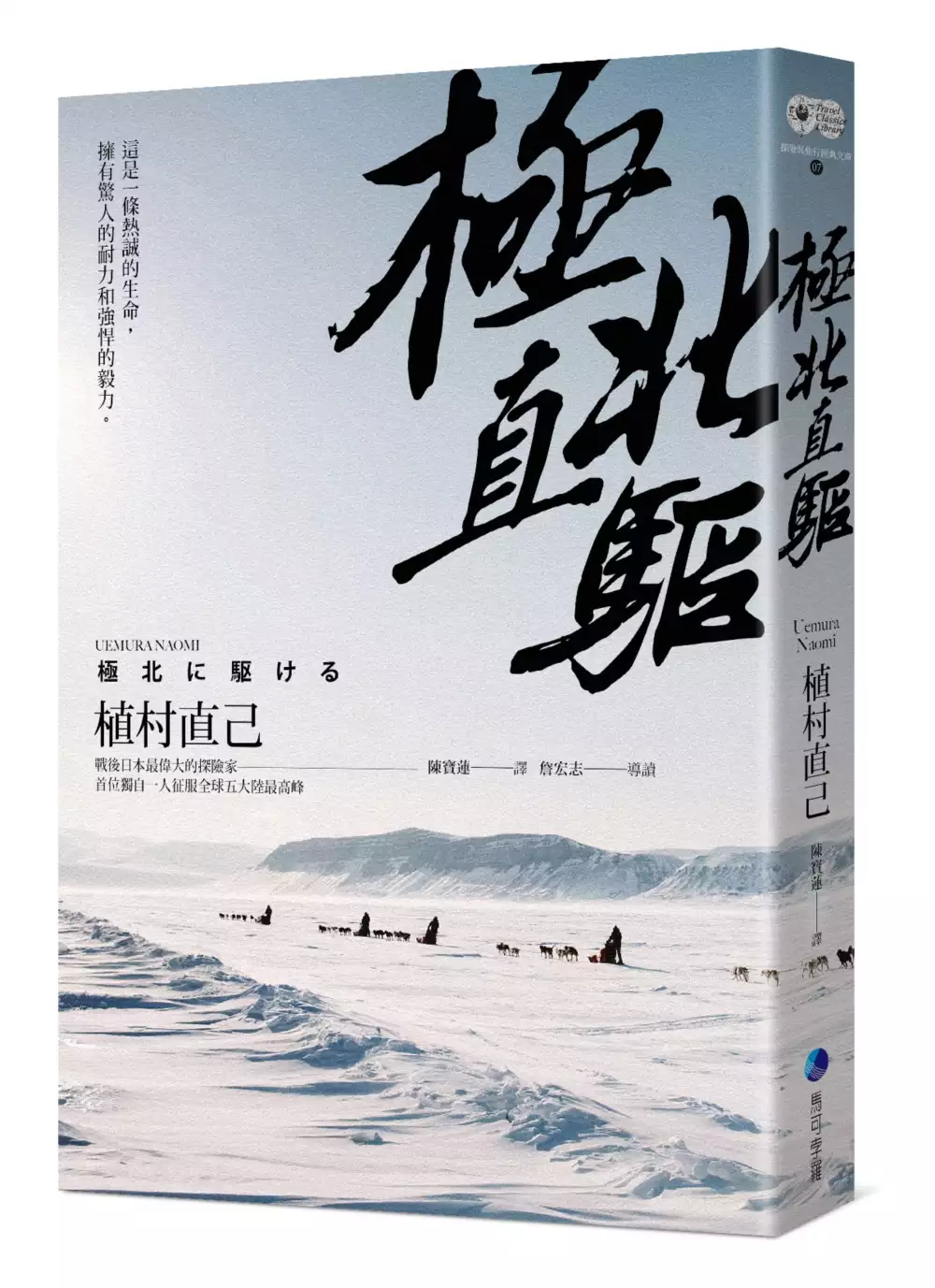

極北直驅(平裝本經典回歸):日本最偉大探險家植村直己極地探險經典作

為了解決台灣下雪平地 的問題,作者UemuraNaomi 這樣論述:

植村直己──戰後日本最偉大的探險家 首位獨自一人征服全球五大陸最高峰 這是一條熱誠的生命,擁有驚人的耐力和強悍的毅力。 「我去年坐船北上格陵蘭西岸……荒涼的黑色群山, 微暗的沿岸岩壁,內陸的白色冰巒起伏。 這地方真能住人嗎?雖然才九月,氣溫已超過零下十度……。」 一九七○年,日籍冒險家植村直己成功完成攀登世界五大陸最高峰的紀錄後,將目標從「垂直的世界」轉到「水平的世界」,也就是極地。而為了達成以狗雪橇單獨橫斷南極大陸這終極目標,一九七二年九月,他獨闖距離北極點一千三百公里、世界最北的原始愛斯基摩部落──格陵蘭北端的西奧拉帕魯克(Siorapaluk),目的是實際

磨練極地生活的能力、讓身體適應氣候變化並學會狗拉雪橇技術。 「我去年坐船北上格陵蘭西岸……荒涼的黑色群山,微暗的沿岸岩壁,內陸的白色冰巒起伏。這地方真能住人嗎?雖然才九月,氣溫已超過零下十度……。」 面對這裡的惡劣環境,他用積極態度將自己變身為「極地人」。他努力吞嚥嘔回喉嚨的生肉,表情扭曲地用剛學會的愛斯基摩話說「好吃、好吃」。同時,他辛苦學習捉鲆魚、獵海豹的功夫,並飽嘗狗拉雪橇鞭子的苦頭。最後,他秉持非凡決心,選擇最最冰寒的嚴冬時節,用生疏技術駕駛狗拉雪橇從西奧拉帕魯克獨自出發,在不見陽光的漆黑中獨闖三千公里冰雪世界,途中遭遇各種生死一線間的經驗,如海冰裂縫、大風雪、暴風雨、零下四十度、北極

熊等。 《極北直驅》即是這長達十個月的精采生活紀錄。 為了夢想,植村直己用一步一腳印的踏實手法,一點一滴儲存單獨橫斷南極的本事。儘管他最後壯志未酬身先死,於一九八四年冬季單獨登上阿拉斯加氣候、山況多變的麥金利峰後失蹤,但這份踏實以及非比尋常的體力和精神力量,讓世界知道了植村直己的存在,也讓他成為二十世紀最偉大、最受尊敬的探險家之一。

台灣下雪平地進入發燒排行的影片

七星山雪訓-snow running

約在16世紀至19世紀,也就是明清時代,

全球氣溫明顯下降的現象,稱為小冰期或小冰河期。

1857年,《淡水廳志》和《苗栗縣志》都有大雪的記錄。

1892至1893年的冬天台灣更是嚴寒,

地方史料記載不僅澎湖「奇寒」,

雲林崙背「大雪,五穀、豬羊多凍死」、

嘉義新港「雪下數寸,六畜凍死」,

北部的新竹竹東更是「大雪連下三日,平地高丈餘」。

近年來,台北市大屯山在寒流來時普遍會下雪,

已經一年沒有出國比賽了,

極地裝備也都放在裝備櫃,

決定拿出來透透氣也複習一下雪地技術,

寒流來襲,卻擋不住訓練的熱情,

早上6:30出門前,看一下氣象山頂應該是0度,

確認裝備後馬上就出發,

車子還沒到冷水抗停車場,

就已經看到山頭白白一片,

很久沒回到極地訓練與比賽了,

也順便複習一下雪地的技術,

帶著雀躍的心情跑到登山口,

進行O型的訓練路線,

冷冽的空氣,熟悉的感覺,

越野鞋踩入雪地的聲音,

一步步往東峰前進,

時常訓練的七星山,

頓時變成美麗的潔白世界,

彎腰穿梭在山徑中,有種神秘的朦朧美

很久沒有跑這麼開心了❤️

⛰️七星山主峰雪線健行溫馨建議

🔺上山前請確認行車管制路線

🔺建議穿登山鞋+簡易冰爪

(如果只有運動鞋可以噴上防水噴霧)

🔺內層、中層、外層,毛帽、手套,保暖做好

🔺下山容易打滑,不要踩有斜面的石頭,重心壓低左右側走較安全

🔺了解距離多長、行動補給、體力分配、時間估算

❤️做好準備才能開心上山,開心回家呦

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

喜歡我的頻道『請記得"訂閱"彥博的頻道,並開啟小鈴噹的"所有通知"功能』唷!

這樣就能每週準時收看我的教學影片唷!

▶記得訂閱我的youtube並開啟小鈴鐺的"所有通知"功能!

https://www.youtube.com/tommychenpo?sub_confirmation=1

▶追蹤我的IG

https://instagram.com/tommychen1986

▶追蹤我的Facebook

https://www.facebook.com/tommychen0610

#登山技巧

#Runfordream夢想工作室

台灣高山茶之起源及未來發展產業之意涵 ---以高山茶之父陳金地為案例

為了解決台灣下雪平地 的問題,作者陳家瑩 這樣論述:

摘 要茶、咖啡和可可一直都是世界性的三大飲品,茶產業產值每年也在不斷的攀升;西方人喝茶的歷史至少可以上溯至西元16世紀,而中國更是傳說從西元前2,000多年的神農氏就開始喝茶。茶飲料市場這幾年逐漸的攀高,光台灣地區手搖飲料就可以達到800億新台幣的市場,台灣茶園的分佈也從早年集中在北部逐漸南移,現在南投和嘉義是台灣排名前一、二名的茶產區。從清朝開始,茶就一直都是台灣重要賺取外匯的物資,十九世紀美國東部的茶葉還主要來自台灣。這些年,高山茶更是站在台灣茶業的頂端,成為「高級」、「名牌」的象徵。而這個地位的取得當然來自於許多行家的推崇,把台灣高山茶推到頂端,許多愛茶專家也的確指出高山茶的風味確實

有別於低海拔的茶。由國軍退除役官兵輔導委員會所成立的福壽山農場和武陵農場所出產的高山茶,一直都是消費大眾所喜歡及信賴的品牌,但一般大眾所不知道的,是這兩個台灣知名的農場所生產的高山茶,其實是啟蒙於一個私人茶農陳金地。陳金地早在1969年,就在梨山大禹嶺海拔高度2,650公尺的高地栽種青心烏龍茶樹,雖然起因是先總統蔣中正的一句話,但陳金地鍥而不捨的在每年都會下雪的高山持續種植茶樹,讓後來有「台灣茶葉之父」名稱的吳振鐸博士也大感意外。在吳振鐸帶領茶改場人員親自到陳金地的茶園採摘茶菁,並製成烏龍茶後,確認茶樹的確可以生長在如此高海拔的地區,於是開始在福壽山農場和武陵農場試種,開啟了台灣高山茶的榮景。

而陳金地所經營的松露茶園也被證實為是全世界海拔最高的烏龍茶產區,其所自建的烏龍茶品牌「雪烏龍」在長達二十年的時間裡,一直是台灣高山茶愛好者口中的夢幻逸品,也讓「大禹嶺 105K」的名號也帶動整個大禹嶺茶區受惠。後因時空環境以及政府政策的改變,導致松露茶園所有的茶樹被砍除,在這過程中仍有文化局努力想要保留這個「全世界最高的烏龍茶園」成為隸屬於國家的文化產業園區,可惜最後仍功虧一簣,沒有能為台灣保留這塊可能可以做為未來台灣茶產業轉型為文化園區的示範茶園。雖然陳金地人已故去,松露茶園也已消失,但是這段台灣高山茶的歷史不應該被遺忘,本文試圖從歷史資料及親訪當年相關人士,試圖還原當年的故事,讓這段台灣高

山茶的歷史可以讓更多人了解,也為台灣茶產業的發展歷史留下記錄。

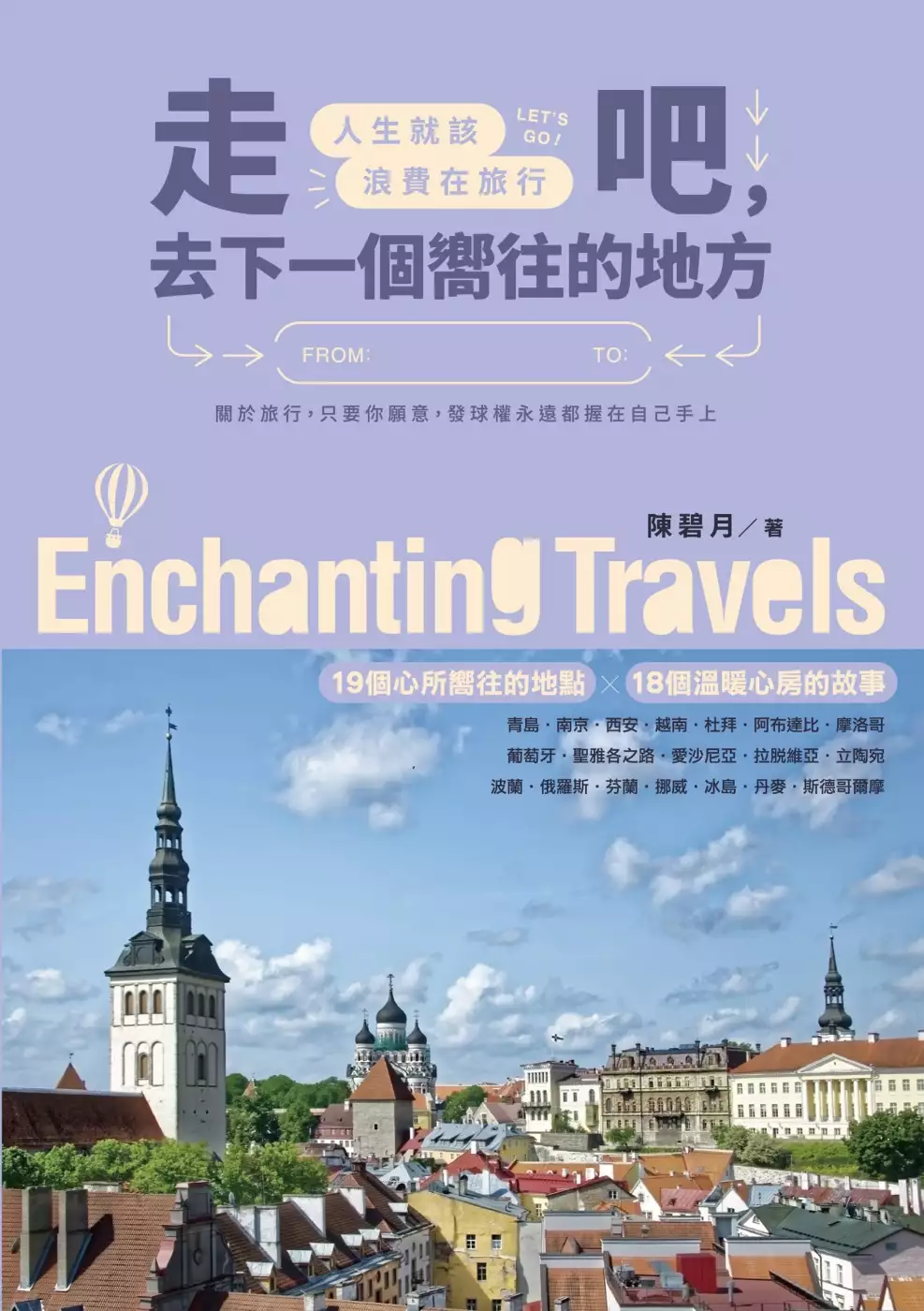

走吧,去下一個嚮往的地方:人生就該浪費在旅行

為了解決台灣下雪平地 的問題,作者陳碧月 這樣論述:

關於旅行,只要你願意,發球權永遠都握在自己手上 19個心所嚮往的地點╳18個溫暖心房的故事 青島‧南京‧西安‧越南‧杜拜‧阿布達比‧摩洛哥 葡萄牙‧聖雅各之路‧愛沙尼亞‧拉脫維亞‧立陶宛 波蘭‧俄羅斯‧芬蘭‧挪威‧冰島‧丹麥‧斯德哥爾摩 「旅行會讓人『忘我』,忘記所有自以為的限制與模式,在旅程移動中,也磨練我們看待世事的態度與心智,而遇見不一樣的自己。突然重新認識自己、發現自己又可以用心感受生活了,又可以輕易找到快樂了,驚呼原來人生是可以這樣的……」──陳碧月 從第一次踏上旅程至今30餘年,「旅行」讓陳碧月一往情深、義無反顧地上癮。隨著生命的流轉,每一次探索世界的心境都有

轉變與成長:旅行讓她學會欣賞,旅行讓她理解人情;旅行讓她知曉缺憾,旅行讓她懂得珍惜。 本書18篇旅遊散文,除了描繪出她眼中的景致,也記錄了旅程中的人情傳遞與交流,旅行更是人生最有意義的投資,旅途中的見聞都是獨一無二且難能可貴的經驗與收穫。 所以,走吧!去下一個嚮往的地方,把人生「浪費」在旅行吧! 本書特色 旅行年資30餘年,足跡踏遍70餘國,探索風光景致,交流溫暖人情。 陳碧月用親身體驗,帶你走一趟「溫度」旅遊! 作者簡介 陳碧月 中國文化大學中國文學研究所博士。現職為:實踐大學博雅學部專任教授;國立空中大學與台灣科技大學兼任教授。喜愛藉由旅行找尋

生命能量,已旅遊近70個國家。 著有《大陸女性婚戀小說──五四時期與新時期的女性意識書寫》、《異彩紛呈──大陸新時期女性小說賞讀》、《兩岸當代女性小說選讀》、《20世紀90年代大陸女性小說的思想藝術風貌》、《凝視心靈──文學電影與人生》、《大陸當代女性小說研究》、《情愛與文學》、《當代華人小說選讀》以及《遇見幸福──旅遊文學的魅力》等共19本與3本合著。 學術論文發表有〈90年代:顛覆「母親神話」的大陸女性小說〉、〈女性書寫──陳染小說的藝術風景〉、〈大陸當代女性小說的關懷意識 〉、〈「海派文學」的女性書寫特色──以王安憶、陳丹燕、衛慧九○年代的作品為例〉、〈關懷意識:20世紀

90年代的大陸女性小說〉、〈職業身份:當前大陸女作家筆下的男性形象〉、〈當代大陸女性小說中的男性性格書寫〉、〈家族書寫:嚴歌苓小說的回望與追尋〉、〈情感教育──開創性的「長照書寫」〉等共92篇 。 自序 情不知所起,一往而深 那些旅行教我的事 璀璨多樣的海濱之城──青島 與風塵起落的「波蘭」結一段塵緣 重生的力量:走進靜謐又喧鬧的「波羅的海三小國」 無關風月──就是愛上了「俄羅斯」的風情 簡約的「瑞典」:高調的「斯德哥爾摩」 與芬蘭的世界之「最」相遇 我想和「挪威」虛度時光 熱情如「火」的「冰」島 世界上最快樂的國家:「丹麥」不只「童話」 我被「葡萄牙」迷惑了 「葡萄牙」收

買了我 不可思議的繽紛「摩洛哥」 在「越南」的法式優雅微旅行 幸福的溫度──風情萬種的「杜拜」和「阿布達比」 遇見老城「南京」的人文底蘊 我獨特而神奇的西班牙「聖雅各之路」 穿越時空和「西安」對話 自序 情不知所起,一往而深 「情不知所起,一往而深」是湯顯祖《牡丹亭》的題記,述說杜麗娘對情郎的感情在不知不覺中激起,且越來越深刻。這句話正好呼應我之於旅行,毫無預警上了癮的一往情深。 從1990年學生時代迄今,我的旅行年齡已30年餘。從學生時代窮遊歐洲,喝不起一杯咖啡,只能在巴黎的「花神咖啡館」(Café de Flore)和羅馬的「古希臘咖啡館」(Antico Café G

reco)門口拍照,到如今已可在米其林餐廳享受用餐的過程;以前背著行囊窩在車站、機場也能過夜,到現今已有能力可以在五星級酒店享受一夜好眠。隨著歲月流轉,每一次探索世界的旅行心境的轉變,都展現了洞見世事的不同角度和視野。這正呼應了張潮在《幽夢影》所言:「少年讀書,如隙中窺月;中年讀書,如庭中望月;老年讀書,如臺上玩月。皆以閱歷之淺深,為所得之淺深耳。」不同的人生階段出走,閱歷越深,在旅行中的領悟就越多,也越能引發不同的感悟,進入不同的境界。 關於旅行,只要你願意,發球權永遠都握在自己手上。 旅行是我人生最有意義的投資。她很容易獲利,只要你走出去,旅途中好的壞的照單全收,都會留給你

難能可貴的學習經驗;旅行也保證增值,因為這樣的經驗消費,留存的記憶歷久彌新,成為說不盡的一則則的人生故事。 在梵諦岡、印度見識了信仰,才能對任何事物都懷抱敬畏之心;在蒙地卡羅、拉斯維加斯見識了奢靡,才能抵擋花紅柳綠的華麗誘惑;在上海、杜拜見識了高樓,才會知道萬丈高樓平地起的堅持;在澳門、新加坡見識了「填海」以及中國的萬里長城,才會懂得人定勝天的力量;在埃及見到了金字塔,才會明白人生有很多難以解釋的奇蹟值得探究。 旅行讓我學會懂得欣賞。旅行時見過的世面,是一種藝術積澱而來的底氣,也能化成生活中的美學智慧。春花、秋月、夏日、冬雪,每個季節都有屬於她獨特的美。用不同的角度去欣賞每座城

市四季的變化,春天賞櫻、秋天賞楓,冬天看雪,就算天氣陰晴不定,也能體味出別有一番風味。 旅行中所有的「初體驗」我都細細珍藏,第一次看衛兵交接──英國白金漢宮皇家樂隊雄糾糾氣昂昂踢著正步演奏進場;第一次和動物近距離接觸──瑞士策馬特的黑鼻羊、澳洲的袋鼠和無尾熊、南非的獵豹和小獅子;第一次品嘗的美食美酒──英國的炸魚薯條、瑞士的起士火鍋、比利時的櫻桃啤酒;第一次下雪泡湯──在布達佩斯「聖齊尼」百年古蹟浴場,迎著細雪、泡著溫泉觀賞身旁的百歲老人正圍著棋盤下棋較勁。 從紐西蘭北島的地熱溫泉、埃及尼羅河上的日落、吳哥窟巴肯山的日出,更加體悟自己的渺小,寄蜉蝣於天地,渺滄海之一粟,世間萬物

,聚散有緣,隨緣來去,無可強求。 拜訪經歷過天災人禍、浴火重生的城市,參差不齊又狹窄的巷弄和斑剝頹圮的門窗,反而有一種神奇的魔力召喚著旅人。多樣多變的建築風貌構築出城市多元的建築資產,每座城有著專屬的驕傲,並以其自尊上演著獨一無二的城市風情,勾人心神。 期待自己能繼續保有扒在車窗旁觀看沿途風光的興致。 旅行讓我知曉人生總要留下一些缺憾。每個人的生命都有缺口,旅行途中不見得遇到的都是好事、美景,但每份經歷卻都深刻入心。在日本北海道「阿寒湖」冰上垂釣,卻毫無所獲;連著兩天因能見度,無法搭纜車上南非開普敦的「桌山」;在北京「紫禁城」的硃砂高牆沒能等到第一場初雪;前一晚在芬蘭還

太陽高照,隔天拉車到挪威北角卻風雨交加見不到期待中的「日不落」;參觀四川熊貓基地,想花6,500元台幣和大、小貓熊拍照,卻因節儉成性的雙親阻擋只能作罷……我把這些遺憾都刻印在了心版,留給了屬於我的地久天長……。 旅行讓我學會珍惜。每個人對於旅行的意義不盡相同,或許是拜訪了幾個景點、做了多少冒險瘋狂的事、拍下了幾張得意的照片、遇見了幾個難忘的人,又或者有多少心跳的片刻。我珍惜旅途中除了感動我的美景,也可能是一個萍水相逢的人、一句無心的話或一個自然的動作。從展開旅行前所有微不足道的尋常,似乎都能放大其意義。 見過在柬埔寨「洞里薩湖」幫大人在碼頭招攬生意的孩子,雖然貧窮卻仍帶著笑容勤

勤懇懇地生活。我們的船遇上「塞船」,小男孩立馬用槳協助開船的父親離開狹窄的湖道。下船時我們送了三個顏色的自動原子筆給他,他開心地跟其他小朋友分享喜悅,像是擁有了全世界。 人都在比較中找幸福,也期待從中找到滿足。 旅行也讓我珍惜可以一起同行的旅伴,這其中涵容了相互遷就以及不能妥協的溝通與磨合,能相伴走一段便是幸福,從中都能看出彼此的成長與改變。旅行和人生一樣都是「一期一會」的,在當下都遇見了意想不到的自己以及獨一無二的對方,且行且珍惜。 一個女學生結束了長達三年的戀情,就在失戀患得患失時,意外在圖書館看到我一本「希臘聖托里尼小島」封面的旅遊書,她跟我說,希臘是她和前男友約

定好存夠錢要一起出國的國家,沒想到錢還沒存夠他就劈腿變心了。我跟她說:「還好妳存了錢下來,既然他人和心都不在了,如果妳還不能款待自己飛去希臘,那不就太悲催了。」我介紹了另一個很有旅行經驗的學生給她,讓她轉移心情。果然她們開始計劃希臘行。暑假結束,開學後,煥然一新的「升級版」的她出現在我面前,她說:「一路上遇到麻煩、解決問題,漸漸找回了自信心;萍水相逢遇到了許多很有趣的人,每個人都有屬於自己的故事,都讓我收穫滿滿。離開那段小情小愛,以為自己會過不下去,才發現天地之大,沒有誰離了誰過不下去的。有一次談笑間,突然發現自己又能大聲開懷地笑了。老師,您說得很對,只要走出去,世界全是我的。」 旅行

會讓人「忘我」,忘記所有自以為的限制與模式,在旅程移動中,也磨練我們看待世事的態度與心智,而遇見不一樣的自己。突然重新認識自己、發現自己又可以用心感受生活了,又可以輕易找到快樂了,驚呼原來人生是可以這樣的……。 海明威在《流動的饗宴》說過:「如果你夠幸運,在年輕時待過巴黎,那麼巴黎將如同一席流動的饗宴永遠跟隨著你。」我很幸運,巴黎是我人生旅行的第一站;更幸運的是,自此而後,每座我待過的大城小鎮,都在我的記憶洪流中如一場場優質而美好饗宴如影相伴。 在本書付梓之際,要特別感謝編輯團隊的用心;另文中若有錯漏,或是不甚詳盡之處,期請博雅方家不吝惠頒教安。 陳碧月 謹識於台北敦南寓所

2020年4月 【與芬蘭的世界之「最」相遇】(節錄) 據說「北極圈」最早是由古希臘人確定的。希臘人發現天上的星星可以分成兩組:其中一組一年到頭都能看得見,處在世界的北方;另一組則隨著季節周期性地循環出現,在天頂附近及偏南的位置。而這兩組星星之間的分界線是由大熊星座所劃出來的一個圓,而這個圓正好是北緯66度33分的緯度圈,也就是「北極圈」。 《維基百科》」說:「北極圈是指北寒帶與北溫帶的界線,其緯度數值為北緯66度34分……北極圈的範圍包括了格陵蘭、北歐和俄羅斯北部,以及加拿大北部。島嶼很多,最大的是格陵蘭。由於嚴寒,北冰洋區域內的生物種類很少。植物以地衣、苔蘚為主,動物有北極熊、海豹、鯨等。

北極圈在北緯66度33分的緯線(圈),北極圈以北的地區,在北半球的夏至日太陽終日不沒;在北半球的冬至日太陽終日不出。」 羅瓦涅米(Rovaniemi),是芬蘭北部拉普蘭省省會,通往拉普蘭的大門,是世界上惟一設在北極圈上的省會,是芬蘭北部政治、經濟、文化與旅遊中心。 走訪正好坐落在北極圈上的「羅瓦涅米」,地上有條白線標示了北緯66度32分35秒,也就是北極圈的邊界線,過了這條線,就代表進入北極圈範圍。所有的旅人都在這條線拍下了好幾張各種「跨越」的照片。 這裡還有木作的高高指標,標示了幾個重要城市與北極圈的距離,很特別的是這個指向東方的、高高在上的指標竟是我們「台北」──原來北極圈距離台北只有7,

804公里。 既然跨越了北極圈,就一定要買一張「跨越北極圈證書」,讓這個經驗成為永恆的回憶。 到羅瓦涅米可不只是跨越北極圈,它還是聖誕老人的故鄉呢! 1882年,一位美國詩人第一次描繪了聖誕老人的形象,從此,聖誕老人的相關傳說就開始廣泛流傳。1927年,蘇聯和芬蘭確定以拉普蘭省的「耳朵山」為兩國通往北冰洋的國界線。 芬蘭的兒童故事大王──瑪爾庫斯從中獲得了靈感,他在電臺講故事時就說:聖誕老人和兩萬頭馴鹿就住在這座「耳朵山」上,正因為有「耳朵」,所以,聖誕老人才能在北極聽到世界上所有孩子的心聲與願望。從此,故事中的「耳朵山」就成了聖誕老人的故鄉。歷史上也傳說:芬蘭是最早迎接聖誕老人安居的國家。

社會工作者參與環境運動的自我實踐

為了解決台灣下雪平地 的問題,作者黃念謹 這樣論述:

環境運動與社會工作擁有/追求共通的基本價值——環境公義。對社會工作而言,環境運動更得以作為鉅視面實踐的進路之一。然而,從社會工作的歷史發展脈絡來看,環境議題的焦點偏向「人在環境(或情境)中」(person-in environment or situation, PIE or PIS)的「人文社會環境」(social environment),忽略了落在宰制處境的「生態物理環境」(physical environment);而社會運動在本土的實踐也往往落入專業結構的邊陲。本研究旨在探索4位社會工作者在環境運動的自我實踐,藉由敘說研究以呈現他們參與的經驗、意義,以及過程中所展現的主體性與能動性

。藉此在學術、教育和實務上,建構出以環境意識為出發的實踐知識與社工角色。同時,對研究者而言,本論文的完成也成就了一場「回歸主體」與「邁向平等」的發聲練習。

台灣下雪平地的網路口碑排行榜

-

#1.覺得冷斃了嗎?跟台灣那一年的史上最低溫比起來這波還算溫暖的

這些下雪現象不會是指山區,因為出現在平地,有記錄價值,才會載諸史冊。 例如康熙22年11月(1683.12.18〜1684.01.16),台灣西部平地雨雪或結冰。《台陽 ... 於 www.rti.org.tw -

#2.南極‧南美‧紐西蘭: - 第 209 頁 - Google 圖書結果

地處南半球之紐西蘭的四季與台灣正好相反, 12 至 2 月為夏季、 3 至 5 月為秋季、 6 至 8 月為冬季、 9 至 11 月為春季。導遊說,雖然高山終年白雪體體但平地很少下雪, ... 於 books.google.com.tw -

#3.淡水下雪了?監視器曝光「整片雪白」 - 奇摩新聞

21 小時前 — 這一週連日低溫,北部地區更是陰雨綿綿,氣象局預估,全台3000公尺(北台灣2500公尺)以上高山都有機會下雪,平地則沒機會出現雪景;但昨(21)日淡水一家 ... 於 tw.stock.yahoo.com -

#4.【下雪景點】台灣哪裡賞雪?該注意甚麼?全台急凍~追雪去!

寒流一波又一波來襲,2020的跨年夜溫度更是急降到6度C!雖然相當寒冷,但更是讓許多人相當期待,台灣是否會下雪呢?台灣位於中緯度地區,要下雪. 於 www.funtime.com.tw -

#5.美到像國外!台灣冬天哪裡會下雪?賞雪景點報你知

台灣 賞雪景點推薦 · #1 宜蘭太平山 · #2 桃園拉拉山 · #3 雪霸國家公園(雪山) · #4 南投合歡山武嶺 · #5 南湖大山 · #6 玉山. 於 www.upmedia.mg -

#6.霸王寒流發威台灣這些地方下雪了【影】 | 生活| 重點新聞 - 中央社

低溫再創紀錄,氣象局觀測,今天清晨平地最低溫出現在新竹,僅攝氏2.8度,台北低溫只有4度,是43年來新低,陽明山積雪也有5公分。 ○文化大學. 於 www.cna.com.tw -

#7.北半球小冰河時期台灣平地也下雪 - 人人焦點

北半球小冰河時期台灣平地也下雪. 2020-12-20 華夏經緯網. 入冬最強寒流連海拔僅699米的汐止五指山也淪陷,一片白雪皚皚,許多民衆趕緊趁假日入山追雪。 於 ppfocus.com -

#8.台灣以前下過雪嗎?平地大雪紛飛的太平盛世 - 泛科學

台灣 最近(1月23~26日)的超級寒流不僅造成災害,農漁業損失慘重,還讓低海拔地區甚至平地雪霰紛飛,台北、新竹、嘉義氣象站更是設站以來首度下霰。 於 pansci.asia -

#9.台灣平地有下雪的紀錄嗎? @ Chi's Family - 隨意窩

根據中央氣象局的百年紀錄(1897年台北台中台南澎湖設站開始觀測天氣)平地目前沒有下雪紀錄年代李富城主播個人說有下雪但是位於公園路的氣象局卻沒有觀測到所以超過百年 ... 於 blog.xuite.net -

#10.台北平地降冰霰120年來首見 - 公視新聞網

寒流發威,週日台灣許多地方都下雪,台北氣象站更觀測到120年來的第一次冰霰,而今天清晨輻射冷卻效應發威,外島的馬祖只有0.3度,跟金門雙雙創下歷史 ... 於 news.pts.org.tw -

#11.[問卦] 會懷念台灣2016的霸王寒流冬天嗎? - Gossiping板

timeaftime: 2016那波強的是很多矮山都下起雪來24F 42.76.5.73 台灣12/25 23:22. 推acer4856: 六福村下雪那次?平地還下霰印象深刻25F 118.233.214.37 ... 於 disp.cc -

#12.寒流發威!20縣市超凍平地最低溫8.5度、拉拉山僅0.8度

受到寒流影響,今明兩天各地非常寒冷。(圖/氣象局提供) 於 beanfun.com -

#13.雨彈炸北台灣!冷空氣來襲越晚越冷降到16℃ 高山下雪機率曝光

北台灣今凌晨雨勢不小,中央氣象局預報員劉沛滕表示,今晨因鋒面通過, ... 水氣是這波最多的時候,但高山冷空氣比平地慢,因此不會下雪,到了周三、 ... 於 tw.appledaily.com -

#14.【2022下雪情報】初雪來到!台灣10大賞雪景點推薦!雪山

2021,110,台灣落雪,下雪,什麼時候,霸王寒流,台灣賞雪,雪山下雪,合歡山,陽明山,玉山,太平山,南湖大山,大山,氣溫預報,交通資訊,平地賞雪,雪鏈,賞雪注意事項, ... 於 kikinote.net -

#15.新竹平地真的下雪了!氣象局認證:難得一見 - 中時新聞網

霸王強襲,氣象局認證平地真的下雪囉!氣象局的網頁顯示,新竹氣溫是攝氏4.4度,還首度出現了「下雪」的符號。氣象站指出,民眾在市區看到的大部分 ... 於 www.chinatimes.com -

#16.週末強冷空氣南下低溫探10度以下 - 台灣好新聞

週六(19日)至下週一(21日)強冷空氣南下,伴隨的水氣很多,明日降雨逐漸往南擴展,週日(20日)至下週一晨本島平地最低氣溫再探10度以下,不論是否能 ... 於 www.taiwanhot.net -

#17.台灣也會下雪?五大台灣下雪賞雪景點

台灣下雪 賞雪景點No. 2 :南湖大山. 南湖大山位於太魯閣國家公園中,海拔3,742公尺雖然普遍知名度不高不過卻有著帝王之山之稱是台灣代表的高山之一。 於 travelblog.expedia.com.tw -

#18.霸王寒流「平地降雪」!他喊懷念苦主現身:害我重考

2016年1月下旬,霸王級寒流席捲北半球,當時北台灣多個低海拔山區降下皚皚 ... 我在桃園忠貞市場,莫名天空就下雪了」、「一群人去華梵大學塞車賞雪, ... 於 news.tvbs.com.tw -

#20.馬祖下冰霰!17氣象站創最低溫紀錄 - 新浪新聞

冬季最強寒流果然不是浪得虛名!今(2/20)日下午1時47分馬祖地區開始降下冰霰,由於溫度條件還沒降到攝氏0度以下,所以並未下雪。另一方面,今天台灣本島 ... 於 news.sina.com.tw -

#21.聖誕節最強冷氣團下探10度!氣象局曝「全台溼冷」高山有望下雪

中央氣象局今(24)日最新天氣預報,明天大陸冷氣團南下,北台灣先冷,26日至28日全台都冷,不排除達強烈等級,且降雨機率高,冷的感受更明顯,3000公 ... 於 www.storm.mg -

#22."逆溫層"高山溫度不夠低合歡山未降雪 - 華視新聞網

台灣 追雪團團主江文正說:「合歡山現在是3度,那就是說等溫度降下來,希望說下個冰 ... 特別上山想賞雪,平地又濕又冷,但沒想到高山卻遲遲還沒下雪。 於 news.cts.com.tw -

#24.若「台灣平地下雪」會期待嗎? 網友噓爆:災難一籮筐 - 聯合報

網友好奇,若台灣平地下雪,大家是否會期待,想像成日本下大雪的情況, ... 於是想問問網友們,是否會期待下雪,「會希望台灣平地也體驗到下雪天嗎? 於 udn.com -

#25.【說說山裡的故事】陽明山歷史上的下雪紀錄,以及台灣平地 ...

報紙上紀錄的陽明山下雪紀錄:【1967-12-30/經濟日報/06版/綜合】陽明山竹子湖,廿九日從清晨至深夜十一時,大雪紛飛,漫山遍野,放眼望去, ... 於 hiking.biji.co -

#26.【問題】什麼時候台灣平地才會下雪? - 場外休憩區 - 哈啦區

我高三ㄉ時候霸王級寒流新竹平地下雪考學測快被冷死.. 0.. -. 回覆... 邊緣ll 真的下雪? 多厚啊. 2021-12-31 16:35:16. 於 forum.gamer.com.tw -

#27.合歡山降大雪!他懷念2016年「霸王級寒流」 意外釣出苦主

當時北台灣許多山區都下雪了。(圖/翻攝自PTT). 合歡山降大雪!他懷念2016年「霸王級寒流」 意外釣. 但也有許多網友哀號,「不會,第1次知道啥叫冷 ... 於 news.ebc.net.tw -

#28.平地會下雪嗎在PTT/Dcard完整相關資訊 - 輕鬆健身去

... Mata Taiwan,永和汐止都下雪下霰了!那台南到底會不會下雪?若「台灣平地下雪」會期待嗎? 網友噓爆:災難一籮筐| 鄉民爆報看...2021年1月13日· 今年第三波寒流已於11 ... 於 fitnesssource1.com -

#29.台東平地也下雪!? | PeoPo 公民新聞

台東梅花與鳥羽. 南橫公路向陽森林遊樂區及啞口16~17日飄下瑞雪,. 而平地也一片雪白. 莫非這波寒流真的這麼強? 不是的!原來是遍植梅花的坡地. 在寒流催生下開滿梅花. 於 www.peopo.org -

#30.台灣平地也下雪!!? 讓CARTURE再度嘮叨一下雪地駕駛應 ...

向來被歸納在亞熱帶的台灣, 除卻海拔極高的幾座大山外向來不容易見到下雪的景況,不過這樣大家習以為常的慣例竟在2016年開春的1月被打破,因為. 於 www.carture.com.tw -

#31.【用英文聊台灣】什麼時候去台灣最好?在台灣會下雪嗎?

Does it snow in Taiwan?(在台灣會下雪嗎?) 台灣外交小尖兵: Yes, but you are more likely to see snow on high mountains in winter.(會喔,但 ... 於 www.hopenglish.com -

#32.霸王寒流「平地降雪」!他喊懷念苦主現身:害我重考| TVBS

2016年1月下旬,霸王級寒流席捲北半球,當時北台灣多個低海拔山區降下皚皚 ... 我在桃園忠貞市場,莫名天空就下雪了」、「一群人去華梵大學塞車賞雪, ... 於 today.line.me -

#33.台湾下雪吗?_百度知道

台湾 很少下雪,必需冷空气与水气达到一定条件,所以一些平地基本不下雪,只有高山每年的农历过年前後有可能下雪,如:太平山.玉山.合欢山每次如果下雪都会 ... 於 zhidao.baidu.com -

#34.多處中高海拔山區下雪平地也下霰 - 蕃新聞

多處中高海拔山區下雪平地也下霰. 台灣好新聞/ ... 高海拔的合歡山地區於二十三日傍晚開始下雪,和平區的大雪山林道四十九公里處,則在二十四日凌晨 ... 於 n.yam.com -

#35.魚菜共生自學指南:從居家觀賞、自給自足、社區教育到工廠生產,建立綠色永續的現代耕養系統

... 地低、甚至會下雪結冰。在當地,是否於冬天時節暫停室外魚菜共生系統的運作,或暫將系統移入室內,都是在系統設計時就必須考慮到的。不過,這個情形在台灣(尤其是平地 ... 於 books.google.com.tw -

#36.陽明山下雪了! 雪人、寵物造型都吸睛| 聯合新聞網

水氣豐沛加上氣溫夠低,下雪預計可以維持到今天下午。如果要出門賞雪,務必要確認路況、做好全套禦寒準備。今天是寒流影響最冷的一天,目前北部平地只 ... 於 city.gvm.com.tw -

#37.合歡山- 即時影像監視器:台灣路況即時影像、旅遊景點天氣觀測

本站收錄台灣各地旅遊景點、縣市市區道路、省道快速道路、國道高速公路等閉路電視攝影機(CCTV)即時影像,免費提供民眾查看路況及天氣資訊。 ... 合歡山莊雪厚標尺. 於 tw.live -

#38.台灣平地下雪紀錄 - Csscdat

寒流發威,中央氣象局觀測,今天淡水測得8,1度,再度刷新入冬以來全台平地測站最低溫紀錄,而玉山清晨也下雪,上午積雪達4,2公分,持續降雪. 大屯山降雪的一些歷史記錄. 於 www.csscdatre.co -

#39.[問卦] 當年霸王寒流台北平地真的有下雪?

一堆人說霸王寒流台北下雪台北下雪連內湖幾百公尺高的碧山嚴都下雪甚至有人說台北的平地也有下雪真的假的阿?--→ kify: 平地偶爾有飄小雪花12/28 ... 於 ptthito.com -

#40.強冷空氣又一波! 這天最冷「下探8度」太平山有望降雪 - 鏡週刊

屆時北台灣氣溫驟降,越晚越冷並伴隨短暫陣雨,12日中部以北平地低溫下探9度,新竹以南至台南清晨則有8至10度的平地最低氣溫,另外,明日高度2000公尺 ... 於 www.mirrormedia.mg -

#41.台灣下雪了!太平山、思源啞口、合歡山變銀白世界 - ELLE

台灣下雪 啦!因為強烈寒流來襲,台北陽明山(大屯山)、宜蘭太平山、桃園拉拉山、新竹尖石山區部落、南投合歡山都降下靄靄白雪,比跨年日的更大、更 ... 於 www.elle.com -

#42.2/20太平山遊樂區零下低溫結冰未下雪 - 新頭條

羅東林區管理處太平山國家森林遊樂區介於海拔365-2000公尺之間,是台灣追雪聖地,這波寒流來襲之前,就有民眾提前上山等著觀賞雪景。 於 www.thehubnews.net -

#43.台灣20縣市低溫特報20日越晚越冷!馬祖2.7度18年來首見冰霰

中央社引述氣象局預報員徐仲毅說法,之前在2016年時的霸王級寒流,當時馬祖氣溫約3度,但因為水氣不足,因此沒有下雪或是下霰;若水氣充足,冰霰約在4 ... 於 www.taiwannews.com.tw -

#44.淡水冷到下雪了?監視器攝「整片雪白」 高爾夫球場急回應

淡水居然也會下雪?這一週連日低溫,北部地區更是陰雨綿綿,氣象局預估,全台3000公尺(北台灣2500公尺)以上高山都有機會下雪,平地則沒機會出現雪景 ... 於 www.setn.com -

#45.[問卦] 當年霸王寒流台北平地真的有下雪? - Gossiping

一堆人說霸王寒流台北下雪台北下雪連內湖幾百公尺高的碧山嚴都下雪甚至有人說台北的平地也有下雪真的假的阿? -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), ... 於 ptt-politics.com -

#46.平地超強寒流!高山正式進入台灣雪季!合歡山賞雪去! - 窩客島

就算是身處在北回歸線橫貫的台灣,一旦面臨超強冷氣團寒流, ... 合歡山沒有下雪,唉唷不要擔心,小編我還是有準備合歡山雪季來給大家! 於 www.walkerland.com.tw -

#47.連接近平地都會下雪,我們的島、凍時代。 - 任孤行

就像以前有人說台灣海拔幾百公尺的低山會下雪,都市區的平地也是,可能會被其他人認為是瘋子有病,我們這邊是溫帶國家,下雪是高山的事情,但它就真實 ... 於 a5511867.pixnet.net -

#48.北半球小冰河時期台灣平地也下雪 - 壹讀

「霸王寒流」發威,全台灣冰成「凍番薯」,連平地都下雪跟霰。民眾可能疑惑,之前專家一直說今年強聖嬰現象會造成暖冬,為何還這麼冷? 於 read01.com -

#49.2016年1月北半球寒流 - 维基百科

而苗栗縣南庄鄉的鹿場部落亦有積雪情形,當地居民表示「活到八十幾歲,從來沒看過鹿場下雪」。陽明山鞍部在此波寒流創下攝氏-3.7度的歷史低溫紀錄。 此寒流到達台灣前, ... 於 zh.wikipedia.org -

#50.台灣下雪懶人地圖:哪裡可賞雪?必備物品、交通總整理 - 瘋先生

全台受到寒流影響,導致台灣山區都會有機會下雪,如果想要趁假日或空閒 ... 就要替車子加裝雪鏈,否則可會被擋下來無法上山,建議可以先在平地找雪鏈 ... 於 mrmad.com.tw -

#51.這年冬天「平地能追雪」網竟喊懷念!當年學測生QQ:考到發燒

... 當時台北都市平地溫度只有5度,有一點高度的地方還下雪,但現在平地再冷,也不過13度,不禁問卦,「會懷念台灣2016的霸王寒流冬天嗎? 於 www.ettoday.net -

#52.台灣史上最強降雪1892年連嘉義平地都下雪 | 健康跟著走

台灣下雪 2015 - 回顧台灣歷史文獻,能與這次寒流規模相比的,就是仍在清朝時代的1893年...《嘉義管內采訪冊》則記錄嘉義新港的雪災「十二月... 於 info.todohealth.com -

#53.第三波寒流明襲台! 前期濕冷高山有望飄雪平地最低溫一路降 ...

文末氣象局透露,16日至17日又將有另一波冷空氣要南下影響台灣,不過確切影響的時間點及冷空氣強度還需要一些時間觀察。 (民視新聞網/綜合報導). 下雪, ... 於 www.4gtv.tv -

#54.台湾会下雪吗– 台灣下雪 - Suonci

台湾 很少下雪必需冷空气与水气达到一定条件,所以一些平地基本不下雪,只有高山每年的农历过年前後有可能下雪。 台湾为什么不下雪_百度知道. 台湾会下雪吗. 台湾的平地不曾下 ... 於 www.suonci.co -

#55.那一年的最低溫!霸王寒流冰凍全台史上最冷連嘉義都大雪

這些下雪現象不會是指山區,因為出現在平地,有記錄價值,才會載諸史冊。 例如康熙22年11月(1683.12.18〜1684.01.16),台灣西部平地雨雪或結冰。《台陽 ... 於 newtalk.tw -

#56.低溫特報| 交通部中央氣象局

註1:連江縣由於地理及氣候因素,氣溫門檻值為其他地區值減4度。 黃色燈號:平地最低氣溫攝氏10度以下; 橙色燈號:平地最低氣溫攝氏6度以下或平地最低氣溫攝氏 ... 於 www.cwb.gov.tw -

#57.平地酷夏玉山下雪後壁刮大風吹出「透天」厝 - 好房網News

有趣的是,玉山冷得下雪,台灣平地多數縣市都熱得有如酷夏。吳依帆說,昨天全台最高溫為恆春的31度,台北市白天最高溫也有30度,雖未刷新昨天的紀錄, ... 於 news.housefun.com.tw -

#58.超強寒流襲台!若台真下雪的五種現象

對於平地不曾下雪的台灣,若真下雪可能會看見什麼情況? 一堆不撐傘的浪漫傻瓜. 就算知道下雪會弄得全身溼答答,還是要感受雪接觸到肌膚的美妙滋味, ... 於 news.knowing.asia -

#60.寒流發威台灣北部各地罕見出現銀白世界- BBC News 中文

自23日晚上起,台灣北部各地不只高山,連丘陵或是平地的高處也因為水氣充足, ... 根據台灣氣象局統計,「百年難得一見」的下雪區域相當多,新北市 ... 於 www.bbc.com -

#61.台灣史上最強降雪1892年連嘉義平地都下雪 - 自由時報

《嘉義管內采訪冊》則記錄嘉義新港的雪災「十二月,雪下數寸,六畜凍死」。另外《樹杞林志》也記載新竹竹東的雪景「光緒十八年冬,大雪連下三日,平地 ... 於 news.ltn.com.tw -

#62.馬祖下冰霰!17氣象站創最低溫紀錄 - HiNet生活誌

冬季最強寒流果然不是浪得虛名!今(2/20)日下午1時47分馬祖地區開始降下冰霰,由於溫度條件還沒降到攝氏0度以下,所以並未下雪。另一方面,今天台灣本島 ... 於 times.hinet.net -

#63.周四7日寒流報到北台灣極濕冷平地低溫再探6度1000公尺以上 ...

周四起北台灣平地低溫探6度沿海地區體感溫度恐剩-1度1000公尺山區降雪機率 ... 度,因水氣較厚,北台灣海拔1000至2000公尺以上高山有機會下雪,若水氣 ... 於 inspirations.intellisense.io -

#64.寒流來勢洶洶!台灣賞雪美景地點看這裡 - 地理教室,無國界

平地 有機會看到雪嗎?雖然日本氣象協會一度預測台北25日會下雪,但氣象局表示降雪要接近0度,或是低溫1、2度但水氣充分,目前預測24、25日低溫 ... 於 lovegeo.blogspot.com -

#65.台灣下雪平地的推薦與評價,網紅們這樣回答

IG第一次錄影https://www.instagram.com/p/BA6dpB4wnH0/ #新竹下雪#台灣下雪#平地下雪#清華下雪#清華#冰霰... 「台灣下雪平地」的推薦目錄:. 台灣下雪 ... 於 nationalpark.mediatagtw.com -

#66.台北難得下雪 - Anita的筆記本

日本tenki.jp 1/24降雪沿線,紫色區表示平地會下雪,藍色區內表示山區下雪。 所以我們可以看到紫色區包括整個北台灣,藍色線畫到中南部山區呢! 於 anita511.pixnet.net -

#67.[NEWS] 台灣最強降雪1892年連嘉義平地都下雪- 看板Chiayi

新聞一把罩綠豆看四方@ 台灣史上最強降雪1892年連嘉義平地都下雪2016-01-25 14:04 〔即時新聞/綜合報導〕霸王寒流昨天來襲,全台各地皆傳出降雪創下 ... 於 www.ptt.cc -

#68.GQ TAIWAN: 國際中文版 2019年10月 - 第 141 頁 - Google 圖書結果

抗得了高山的冷才是真保暖推出地表最強滑雪旅行抗寒時尚不論是遠離塵囂或是自我挑戰,登山是不少人喜歡的戶外活動,此外,因為台灣平地不下雪,想賞雪的人也常到北海道等地 ... 於 books.google.com.tw -

#69.台北會下雪? 讓山岳攝影達人告訴你這是真的! - 欣傳媒

所以只要平地氣溫來到7℃~8℃,海拔加上風寒效應,大屯山、七星山就可能低於0℃,要是水氣充足,就構成下雪的條件。大屯山主峰,海拔1092m,七星山為大屯 ... 於 www.xinmedia.com -

#70.寒流殺到馬祖下冰霰!全台17氣象站創低溫紀錄入夜更冷

冬季最強寒流果然不是浪得虛名!今(2/20)日下午1時47分馬祖地區開始降下冰霰,由於溫度條件還沒降到攝氏0度以下,所以並未下雪。另一方面,今天台灣 ... 於 www.nownews.com -

#71.台北陽明山歷史上的下雪紀錄,以及台灣平地最低溫紀錄

象局昨天發布各地最低溫度紀錄如下:台北六度,淡水七度,陽明山一度,基隆九度,花蓮九度,宜蘭七度,新竹五度,台中六度,澎湖十一度,台南九度,高雄十 ... 於 whitepunto.wordpress.com -

#72.全台賞雪景點大蒐集|寒流來襲準備出發囉!台灣各大賞雪景點 ...

雖然台灣平地不下雪,但是趁著寒流發威的時候,還是可以搭上賞雪熱潮到山上衝一波~尤其是今年冬季氣溫偏低,雖然水氣不是很充足,但還是有機會賞雪。 於 blog.owlting.com -

#73.5年前「霸王寒流」平地降雪興奮狂歡!2016考生淚訴:冷到害 ...

好希望台灣平時的氣候就是冬天會像那一年霸王寒流一樣冷啊」、「那年跟前女友上陽明山遇到下雪,真的難忘」、「晚上10點多老爸叫我回家,說九份草山下 ... 於 www.ftvnews.com.tw -

#74.玉山、雪霸、雪山、觀霧、陽明山現埸LIVE 即時影像!(更新)

太平山、思源啞口下雪了嗎? ... 不過,除了看氣象報導可以了解合歡山會不會下雪之外,其實直接在網路上看合歡山的即時 ... 【免費】「台灣土壤液化潛勢圖」完整公開! 於 3c.yipee.cc -

#75.多處中高海拔山區下雪平地也下霰 - 山城風雲錄

多處中高海拔山區下雪平地也下霰寒流過境、氣溫再下降,台中市豐原、 ... 對流旺盛時會產生的結晶,台灣的夏天偶爾會有下冰雹的情況產生。2016.01.24 ... 於 hsg5877520.pixnet.net -

#76.第3波寒流到!急凍6°C 全台恐變「藍色蕃薯」這天才回暖

今日北台灣溫度將一路下滑,全台各地也是越晚越冷;傍晚開始,北台灣平地將降至10度以下,到明日清晨這段時間最冷,中部以 ... 至於哪些地方會下雪? 於 www.ctwant.com