台灣日日新報國家圖書館的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦竹中信子寫的 日治台灣生活史:日本女人在台灣(昭和篇 1926-1945)下 可以從中找到所需的評價。

另外網站國立臺南大學圖書館電子資源查詢系統5.0也說明:收錄台灣,香港,澳門,新加坡等華人地區出版之學術期刊,總計逾1,955種。 ... 《臺灣日日新》是由1896年創刊的《臺灣新報》與次年創刊的《臺灣日報》在1898年合併而成,有 ...

國立中山大學 中國語文學系研究所 龔顯宗所指導 王玉輝的 日據時期高雄市詩社和詩人之研究——以旗津吟社為例 (2003),提出台灣日日新報國家圖書館關鍵因素是什麼,來自於日據時期、高雄市詩社、高雄市詩人、陳皆興、王天賞、陳錫如、旗津吟社。

最後網站文獻資料收集方法與途徑 - HackMD則補充:台灣日日新報 :無線上開放資料,可前往國家圖書館、國立台灣圖書館等單位之網域瀏覽。 日治時期期刊影像系統 · 聯合知識庫 · 國立公共資訊圖書館舊報紙系統 · 國家 ...

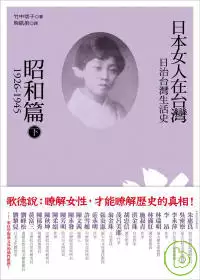

日治台灣生活史:日本女人在台灣(昭和篇 1926-1945)下

為了解決台灣日日新報國家圖書館 的問題,作者竹中信子 這樣論述:

一個生於台北、長於蘇澳的日本女子,三代世居台灣,十五歲前過著殖民地生活。台灣是她的故鄉,也是他鄉。眼見有台灣經驗的日本女性逐漸凋零,她懷志二十年,研究十年,從明治、大正到昭和,以百萬字記錄殖民地的生活百態。透過她的眼睛,異文化中的日本女人輝映著多樣卻樸實的庶民風采。 中日戰爭前後,內、台人之間的一元化逐漸成形。全島實施國語(日語)普及運動。昭和十五年適逢皇紀二六○○年,推動新體制運動,全面皇民化。許多女子團體的成立宗旨皆建立在愛國意識形態之上,發展家庭國防、固守後方。 在台灣生活的日本女性,命運都遭受歷史洪流的波及。正如作者竹中信子所言:「女性在昭和時代歷經經濟恐慌、戰爭、疏散、戰

敗、遣返回國,遵從『天皇』的指示,以智慧與努力響應戰局。尤其在慌亂的戰爭年代,她們只管以『皇民女性』的身分犧牲自我、協助並服從。」日本殖民台灣的最後階段,少不了一幀一幀堅忍的女性身影。 女作家(土反)口(示零)子 在台日本女作家中(示零)子是唯一不迎合時局的。她認為皇民化的本質是要台灣人成為日本人的奴隸;以一個在台日本女性來說,這相當難得。她敏銳的洞察力,應歸功於母親的教育方式,像幼年遇到有人行乞,母親總是堅持讓她親手把錢交給對方。 「一郡一女校」 台灣各郡對教育的重視程度提升,社會也有了鼓勵向學的經濟能力和熱忱。放暑假的女學生,不只熱中於過去的夏日登山、海濱夏令營、網球、游泳等活動,

學校也積極舉辦增進體能、強調皇民意識的合宿訓練,並前往軍隊從事奉仕活動。 女性進入男性職場 因為男性被徵召上戰場,女子勞動力大增,進入男性工作領域。個別女性的面孔雖然模糊,但群體發揮的戰力不容小覷。然而戰爭帶來不少扭曲、偏頗的現象──竟然有即將臨盆的婦女帶著生產所需物品,進入礦坑工作。 道路.教堂.慰安婦 「進駐外地時,英國人會開闢道路,法國人會蓋教堂,日本人則是設立日本料理店並帶女人進來。」日本軍隊慰安婦的進駐分三階段:「日本女性」、「朝鮮與台灣等殖民地女性」及「當地女性」,不僅「價格」不同,按服務對象的軍隊階級,民族也不同。 作者簡介 竹中信子 一九三○年出生於台灣台北市,從台

北州蘇澳郡蘇澳小學校畢業後,進入台北州蘭陽高等女學校就讀。十五歲日本戰敗投降才回日本,後畢業於福岡縣立門司女子高等學校及武藏野音樂大學。 三代世居台灣,是標準的「灣生」。祖父為「仙台號」輸送指揮官竹中信景,一八九五年率部隊自蘇澳港登陸,二年後退役回蘇澳定居,並開發冷泉,創立「那姆內」彈珠汽水工廠。母親為「靜修女學校」第一屆畢業生,曾返母校任教。 目前是公司職員,並擔任財團法人台灣協會理事。蘇澳是她的第二故鄉,近年多次回台拜訪兒時好友,並於二○○七年七月特地回蘇澳參加冷泉文化節。 譯者簡介 熊凱弟 現為私立中國文化大學土地資源系兼任講師、私立致理技術學院財金系兼任講師。

日據時期高雄市詩社和詩人之研究——以旗津吟社為例

為了解決台灣日日新報國家圖書館 的問題,作者王玉輝 這樣論述:

論文摘要本論文以改制為直轄市後的高雄市之行政區域為範圍,研究日據時期高雄市傳統詩社的特色和詩人的風格,並以旗津吟社和該社三位詩人為採樣對象。第二章從割台初期本島知識份子面對變局時的因應態度談起,再述及日人治台的文教政策,以瞭解日據時期本島詩社成立的時代背景和緣由,有利於掌握後來本市詩社成立之動機。第三章對本市行政區域的變革加以整理,俾有助於釐清日據時期本市部分詩社在今昔行政區域的歸屬問題,如屏山吟社和鳳毛吟社。此外,從人口社會學角度切入,分析因為人口結構的改變對本市詩社所帶來的影響。第四章從歷史的縱流,追溯本島詩社起源及清代詩社的性質,並對日據時期本市詩社成立經過和活動作一概述,關於全台第一

個女性詩社——蓮社的歸屬問題於本章一併提出論述,以證該社並非屬於本市的詩社。第五章則以旗津吟社做為本市詩社的採樣,先行討論旗津吟社的組成動機和組成份子,再以旗津吟社的各種活動樣貌,嘗試勾勒日據時期本市詩社活動的情形。第六章進入詩人及詩作的探討,以旗津吟社陳錫如、王天賞和陳皆興等三人為對象,介紹詩人生平傳略、成就及其文學特色。第七章則總結本論文的論述,並提出研究所得。

想知道台灣日日新報國家圖書館更多一定要看下面主題

台灣日日新報國家圖書館的網路口碑排行榜

-

#1.【試用資料庫】臺灣日日新報及臺灣時報資料庫試用 - 圖書資訊

《臺灣日日新》資料庫,其內容隨著局勢的變化反映時代特色,使用者可藉由使用此資料 ... DM網址:http://ttsgroup.com.tw/images/dm/台灣日日新報.jpg. 於 lic2.niu.edu.tw -

#2.國家圖書館2008年招標案件列表 - 台灣採購公報網

國家圖書館 2008年公開招標案件列表. ... 「臺灣日日新報資料庫(YUMANI清晰電子版)」(買斷)採購案, NT$749,000.00. 「國家標準(CNS)網路服務系統」全套線上7人版(2009 ... 於 www.taiwanbuying.com.tw -

#3.國立臺南大學圖書館電子資源查詢系統5.0

收錄台灣,香港,澳門,新加坡等華人地區出版之學術期刊,總計逾1,955種。 ... 《臺灣日日新》是由1896年創刊的《臺灣新報》與次年創刊的《臺灣日報》在1898年合併而成,有 ... 於 ermg.nutn.edu.tw -

#4.文獻資料收集方法與途徑 - HackMD

台灣日日新報 :無線上開放資料,可前往國家圖書館、國立台灣圖書館等單位之網域瀏覽。 日治時期期刊影像系統 · 聯合知識庫 · 國立公共資訊圖書館舊報紙系統 · 國家 ... 於 hackmd.io -

#5.最新消息| 圖書館

「南臺動漫祭x金漫獎入圍書展聯合特展」10月14日(五)上午10:00在圖書館盛大開展! 讀者服務組. 行政公告. 358. 2022/10/14. 於 lib.stust.edu.tw -

#6.國史館臺北辦公室 - 原臺灣總督府交通局遞信部的建築

翻拍自《日治時期的臺北》,國家圖書館出版). 月日《臺灣日日新報》對完工的. 建築做了報導:「從臨時搭建的木板房. 遷入富麗堂皇的新廳舍,鐵製的百葉窗. 於 www.drnh.gov.tw -

#7.「台灣日日新報」提供檢索功能,開放試用! - 臺北藝術大學圖書館

圖書館 首頁(https://library.tnua.edu.tw) / e資源/ 資料 ... 《臺灣日日新》是由1896年創刊的《臺灣新報》與次年創刊的《臺灣日報》在1898年合併而成,有日文版及漢文 ... 於 library.tnua.edu.tw -

#8.臺北大學圖書館

【休館公告】7/29~7/30停電休館及圖書館. 【資料庫訊息】2023 JCR公布2022 數據資料. 【資料庫活動】Wiley SDGs百科達人挑戰賽~抽行動智慧投影. 於 www.lib.ntpu.edu.tw -

#9.台灣日日新報

影像(圖片) · 永久保存 · tif · 4 · 照片 ; 典藏單位國家, 台灣. 典藏單位, 國立中央圖書館台灣分館典藏. 檔案列表 · 永久保存 · tif · 4 · 照片. 於 tlh.lias.nccu.edu.tw -

#10.國立公共資訊圖書館數位資源電子資料庫清單 - 南強工商

以下數位資源請以「國立公共資訊圖書館讀者帳號、密碼」至「公共圖書館數位資源入口網」瀏覽 ... 本資料庫由國家圖書館提供,主要收錄「科學月 ... 台灣日日新報. 於 www.ncvs.ntpc.edu.tw -

#11.臺灣研究資源的認識與利用 - WeiTung's Blog - 痞客邦

國家圖書館 「臺灣研究入口網」為「華文知識入口網」架構下的主題性網站, ... 臺灣方志、各州廳縣市報、臺灣史料、臺灣日日新報、臺灣時報、臺灣教育 ... 於 weitung.pixnet.net -

#12.圖書資源利用中國文學系研究所

由特藏號、分類號、作者號、部冊號、複本號、年代等組成 ... 台灣. 臺灣期刊論文索引(ncl) – 國家圖書館建立 ... 《台灣日日新報》、《台灣新報》完整記錄了當時台. 於 www.lis.nsysu.edu.tw -

#13.一、開放時間 - 銘傳大學

欲借閱本校不同校區館藏,可至圖書館網頁的”圖書目錄查詢”項目中點選欲借的圖書做 ... 台灣日日新報日文版:收錄1898-1944台灣日日新報內容,記錄當時台灣的社會風氣、 ... 於 www1.mcu.edu.tw -

#14.圖書的檢索 - 東吳微生物

代表我們國家發言的通訊社:中央通訊社。中央通訊社是台灣地區具代表性及最大的新聞通訊社,中央社特派員及記者遍佈全球,每日發稿量平均在400則 ... 於 microbiology.scu.edu.tw -

#15.國立公共資訊圖書館函

服務作業要點、國立公共資訊圖書館_數位資源主題分類清單、數位借閱證服務 ... 台灣自由時代週 ... 並將《臺灣日日新報》15萬幅全報影像重新掃描,影像清晰度更. 於 www.tcvs.ilc.edu.tw -

#16.台北一九三五年 - 第 54 頁 - Google 圖書結果

何培齊文字編撰,國家圖書館閱覽組編,《日治時期的臺北》,台北:國家圖書館, 1996 。 ... 徐亞湘選編,校點,《台灣日日新報與台南新報戲曲資料選編》,台北:南天書局, 2001 ... 於 books.google.com.tw -

#17.中文電子資料庫 - 國美館

收錄《臺灣日日新報》1898-1944年之完整內容,並特別收錄臺日新的 ... 本資料庫系統為教育部高教司委託國家圖書館執行的專案計畫,國家圖書館自86年9 ... 於 www.ntmofa.gov.tw -

#18.國立公共資訊圖書館數位資源清單

以下數位資源請以「國立公共資訊圖書館讀者帳號、密碼」至「公共圖書館數位資源入口 ... 台灣自由時. 代週刊電子 ... 本資料庫收錄臺灣日日新報之電子檔,該報係於西. 於 www2.csic.khc.edu.tw -

#19.日治時期臺灣職業婦女的活動研究 - 台灣聯合大學博碩士論文系統

本研究從《臺灣日日新報》史料為中心,研究日治時期臺灣職業婦女的活動,試圖瞭解日治時期臺灣女性所從事的職業性質與職場活動為何,在女性就職後,女性所可能面臨的 ... 於 etd.lib.nctu.edu.tw -

#20.國資圖數位借閱證服務暨數位資源使用說明 - 正心中學

(一) 申辦對象:尚未辦理國立公共資訊圖書館(以下簡稱國資圖或本館)借閱證. 之中華民國國民。 ... 並將《臺灣日日新報》15萬幅全報影像重新掃描,影像清晰度更. 於 www.shsh.ylc.edu.tw -

#21.國立故宮博物院圖書文獻館資料庫一覽表

5, 國立中央圖書館臺灣分館日治時期期刊全文影像, 含日治時期期刊約三百餘種, ... 漢文《臺灣日日新報》:明治38年7月至明治44年11月(1905年7月~1911年11月),共6年。 於 tech2.npm.edu.tw -

#22.台湾日日新報デジタル版の利用について

① 台湾においては、デスク版の販売があり、国家図書館や中央研究院台湾史研究. 所、台湾文学館、台湾大学などでは、施設内でデーターベースにアクセスで. きる。それ以外 ... 於 www.bcjjl.org -

#23.近十年來臺灣地區文史哲專科工具書編輯概況

丁原基東吳大學中國文學系教授兼圖書館館長、臺北市立教育大學兼任教授 ... 館籌備處. 2001. 臺灣日日新報與台南新報戲曲資料選編徐亞湘選編. 臺北縣中和市:宇宙. 於 www.gaya.org.tw -

#24.蒐集資料的方法 - 淡江大學覺生紀念圖書館

圖書 ?論文? Q5:期刊資源如何取用? Q6:博碩士論文要如何取得? 確認資料類型後, ... 日本文學在台灣—以村上春樹為例. 日本文學. 村上春樹 ... 臺灣日日新報(限IE). 於 www.lib.tku.edu.tw -

#25.新科技呈現珍貴史料台灣記憶展只到八月 - Yahoo奇摩新聞

【愛傳媒特約記者吳思賢報導】國家圖書館推出的「台灣記憶展」, ... 珍貴的台灣歷史,例如非常有名的森永牛奶糖,早從1915年在《台灣日日新報》刊登 ... 於 tw.stock.yahoo.com -

#26.國立公共資訊圖書館數位資源電子資料庫清單 - 大埔國小

以下數位資源請以「國立公共資訊圖書館讀者帳號、密碼」至「公共圖書館數位資源入口網」瀏覽 ... 本資料庫由國家圖書館提供,主要收錄「科學月 ... 台灣日日新報. 於 dapues.mlc.edu.tw -

#27.明治41年(1908)《臺灣日日新報》7月22日刊載淡水綠茶的 ...

在日治時期《台灣日日新報》明治41年(1908)7月22日的這則新聞〈淡水の綠茶〉, ... 國家文化記憶庫分類-產業經濟. 創作者. 臺灣總督府、國立臺灣圖書館收藏. 於 ntpc.culture.tw -

#28.第218期中華民國111年05月27日發行 - 國史館臺灣文獻館

註2:黃得時,〈光復前之臺灣研究〉,(日)片岡巖著,陳金田譯,《臺灣風俗誌》(臺北市,大立出版社,1981),頁1-3。 註3:國家圖書館臺灣記憶系統,「臺灣日日新報社/ ... 於 www.th.gov.tw -

#29.府城‧戲影‧寫真: 日治時期臺南市商業戲院 - 第 21 頁 - Google 圖書結果

... 國家文化資料庫」中對臺南劇場戎座的開幕年代說明錯誤、國家圖書館發行的《日治 ... 灣日日新報》電子資料庫具有全文檢索功能,但是漢珍版及大鐸版《臺灣日日新報》 ... 於 books.google.com.tw -

#30.圖書資源利用資料庫介紹、館際合作、EndNote

Wall Street Journal Asia )、臺灣日日新報資料庫. ▫語言學習. ◇ 空中英語教室影音典藏學習系統、 Acer Walking Library 電子雜誌、 HyRead語言學習 ... 於 lib.ntou.edu.tw -

#31.本島人

本島人是臺灣日治時期的總督府,統稱臺灣福建人(河洛人[註1])、廣東人(客家 ... 1919年臺灣日日新報「醫學專門學校野球團南下」一文報導有兩名本島人同赴高雄. 於 www.wikiwand.com -

#32.NCKU 成功大學-圖書館

《台灣日日新報》係於西元1898年由日人守屋善兵衛併購『臺灣新報』與『臺灣日報』而成,為日本治理臺灣時期,發行量最大、延續時間最長的報紙。此版本為漢珍公司與日本ゆま ... 於 www.lib.ncku.edu.tw -

#33.報紙資源 - 國立清華大學圖書館

中文報紙(紙本及電子型式) ; 臺灣日日新報(YUMANI)新版含標題, X · X ; 臺灣日日新報﹝漢文﹞, X · X ; 聯合知識庫, X · X ; 聯合報, 總圖:一樓閱報區 人社分館:閱報區 南大分館 ... 於 www.lib.nthu.edu.tw -

#34.臺灣記憶Taiwan Memory - 國家圖書館

國家圖書館 蒐集典藏了相當豐富的臺灣文獻史料,如日治時期臺灣明信片、各地老照片、舊籍、地方志、古書契、家譜、碑碣拓片等。為妥善保存臺灣歷史記憶,配合數位化發展 ... 於 tm.ncl.edu.tw -

#35.數位資源 - 新竹市文化局圖書館

國家圖書館 102-103年參與教育部「社教機構數位文創與數位教育計畫」,並 ... [資料庫] 漢珍知識網:報紙篇-臺灣日日新報資料庫+漢文臺灣日日新報資料庫 本館訂購. 於 library.hcml.gov.tw -

#36.BillyPan 潘建志醫師- 身為台灣人,不可不知台灣史。 1930年3 ...

身為台灣人,不可不知台灣史。 1930年3月2日的台灣日日新報,記載了台灣歷史上相當重要的一頁。網路上找不到完整的圖,這是我去圖書館拷貝下來的。... 於 www.facebook.com -

#37.國立臺灣圖書館 臺灣日日新報

臺灣日日新報. 範圍起迄:. 明治31年5月至昭和19年3月. 連結館藏書目. 備註(未標示樓層,請洽一樓期刊室):: 缺(明)32;(昭)2:4-6 (五樓). 您覺得本項資訊對您有無幫助? 於 www.ntl.edu.tw -

#38.2020年圖書資訊學相關新聞

新 聞 標 題 新 聞 來 源 日期 紐約93年書店向讀者求救獲20萬盈利 NTDTV 新唐人電視台 2020.10.28 英國電子書借閱暴增圖書館數位化夯 Yahoo奇摩新聞 2020.10.25 香港圖書館節:見字閱讀的大千世界 香港01 2020.10.23 於 www.lib.pu.edu.tw -

#39.國立彰化師範大學101 學年度圖書館委員會第2 次會議紀錄

... 年3 月26 日於. 本館館務會議提案討論通過「國立彰化師範大學圖書館教師指 ... 中正大學10 人次第2 名台灣師大11 人次. 第3 名 ... 臺灣日日新報資料庫. 180,000. 於 olis.ncue.edu.tw -

#40.【名單之後】禮讚太魯閣 那須雅城對太魯閣的熱愛 - 聚珍臺灣

... 合影,圖片出自《日治時期美術團體1895-1945》,頁160。 臺灣八景太魯閣峽谷,攝影明信片,台灣日日新報社,1920年代,143×90(mm)出自國家圖書館 ... 於 www.gjtaiwan.com -

#41.電子資源清單搜尋 - 國立高雄科技大學圖書館

項次 電子資源名稱 語文 使用期限 1 Abbreviations.com 縮寫查詢網 英文 免費使用 3 ABC‑CLIO & Greenwood 電子書 英文 永久使用 7 ACROSS檔案資源整合查詢平台 中文 免費使用 於 www.lib.nkust.edu.tw -

#42.2022台灣日日新報國家圖書館-汽車保養試乘體驗

2022台灣日日新報國家圖書館-汽車保養試乘體驗,精選在Instagram上的網紅照片. 首頁 · evo · levorg2 0 · 日新 · 日日新報 · 臺灣日日新報yumani清晰 ... 於 vehicle.gotokeyword.com -

#43.國立公共資訊圖書館—數位典藏服務網—日文舊籍

國立公共資訊圖書館是首座國家級數位公共圖書館,典藏豐富的數位古籍文獻,其中舊版報紙及日據時期日文舊籍最為珍貴,透過「數位典藏服務網」提供全國民眾查詢利用。 於 across.archives.gov.tw -

#44.國際漢學研究數位資源 - 國家圖書館

網站/資料庫 分類 建置者 臺北學研究主題資料庫 資源總覽 國家圖書館(臺灣) 臺灣人文及社會科學引文索引資料庫 資源總覽 國家圖書館(臺灣) 臺灣日日新報資料庫 報紙 漢珍資訊系統公司(臺灣) 於 ccs.ncl.edu.tw -

#45.図書館データベースリスト - 中央大学

CNKI(中国学術文献オンラインサービス). 中国の学術雑誌、論文、新聞の文献情報 ... 「東洋経済新報」のデジタルアーカイブ。明治28年(創刊号)~平成28年(6635号). 於 www.chuo-u.ac.jp -

#46.期刊篇目查詢 - 國家圖書館期刊文獻資訊網

查詢結果 · 題名:. 《臺灣日日新報》110週年紀念座談會紀錄:Seminar Minutes on the 110th Anniversary of Taiwan Jih Jih Hsin Pao · 作者:. 宋健行 Sung, Chien-hsing;. 於 tpl.ncl.edu.tw -

#47.台灣日日新報

研究台灣歷史的朋友,一定知道《臺灣日日新報》的重要性,現在不必翻紙本舊報紙、調閱微縮捲片便能瀏覽這份珍貴史料,從臺大圖書館的資料庫網頁可以找到將《臺灣日日 ... 於 tul.blog.ntu.edu.tw -

#48.傳統與現代:竹塹學術三百年:「第一屆臺灣竹塹學國際研討會」會後論文集

「石原文庫」為日據時代《臺灣日日新報》負責人石原幸作的收藏品, ... 並非查奉璋 48 《臺灣歷史人物小傳—明清暨日據時期》(臺北市:國家圖書館印行,2003年),頁 179。 於 books.google.com.tw -

#49.時空偵探的歷史行腳》為什麼「國立台灣圖書館」會從台北城內 ...

要追溯「台灣圖書館的建館」緣由,就得先從日治初期的圖書館事業開始說起。日人接收台灣之初,台北文化界便以提供社會教育為由,將創設圖書館視之為 ... 於 talk.ltn.com.tw -

#50.東吳大學圖書館資料庫檢索

除原資料庫學術性期刊論文篇目之外,合併收錄「國家圖書館期刊目次資料庫」期刊目次資料。 ... 完整收錄《漢文臺灣日日新報》,從西元1905 年創刊至西元 1911 年停刊。 於 163.14.136.165 -

#51.看見庶民的生活:公共圖書館與地方文獻

葉書、臺灣地區現存碑碣圖誌,又陸續交出版社出版臺灣日日新報、臺灣堡. 圖、臺灣地形圖、風月報……等。其他機構如國家圖書館、臺灣大學圖書館也有. 於 www.lac.org.tw -

#52.台湾日日新報デジタル化で利用について

当時の台湾住民は、先住民のほか、大半は明・清時代、中国大陸から移住して ... ① 台湾漢珍会社による、漢文臺灣日日新報は、台湾大学圖書館と共同開発した. 於 wportfolio.wzu.edu.tw -

#53.圖書館大事紀

2018.01.22-28, 由圖書館指導的學生社團「圖資社」,於2018年寒假出營隊至屏東縣 ... 2018.10.01, 本校圖書館購置漢珍版臺灣日日新報資料庫(台日新+漢日新),以協助師 ... 於 library.nptu.edu.tw -

#54.桃園市立圖書館: 首頁

2023. 06.26. [總館公告]自7/1日起,總館5樓部分區域將設置極靜區. 於 www.typl.gov.tw -

#55.訊息東海大學圖書館大事記

04.02「台灣日日新報資料庫、漢文台灣日日新報資料庫」採購案:在總務 ... 04.10 上午9 時至12 時,流通組謝鶯興先生參加國家圖書館在台中市政府. 於 sc.lib.thu.edu.tw -

#56.漢珍知識網:報紙篇- 簡介

《臺灣日日新報》係於西元1898年由日人守屋善兵衛併購『臺灣新報』與『臺灣日報』而成。為日本治理臺灣時期,發行量最大、延續時間最長的報紙,其出版品質為人稱道,甚或有 ... 於 elib.infolinker.com.tw -

#57.104年 - 龍華科技大學圖書館

104/11/02, 圖書館公告:, 國家圖書館於104年10月5日至30日舉辦「查找資料,國圖有禮-國圖自建五大資料庫線上有獎徵答活動」。 ... 台灣經濟新報 於 www.lhu.edu.tw -

#58.國立成功大學圖書館2019年資料庫、電子期刊及電子書使用統計

台灣日日新報 (漢珍. /YUMANI清晰電子. 版) [漢珍知識網]. 訂購. Web 版總圖資料庫. 漢珍. 中文. 3172. 35,141. 2,753. 16,526. 528. 台灣日日新報-漢文. 於 140.116.207.30 -

#59.國家圖書館-首頁

國家圖書館 以保存文化、弘揚學術研究為主,提供圖書、電子書、期刊、論文、政府公報、古籍、手稿、家譜、漢學、藝文、資料庫等學習資訊服務,及閱覽證、自修室預約、 ... 於 www.ncl.edu.tw -

#60.【圖目錄】 - 嘉義市政府

【圖3-2】 1904 年嘉義市街圖(1904 台灣日日新報;中央圖書館台灣分館). 3-1. 【圖3-3】 1907 市區改正嘉義市區全圖(2003 國史館台灣憲文館;國家圖書館參考室). 於 icmp-ws.chiayi.gov.tw -

#61.國立臺灣歷史博物館-電子資料庫

漢文&日文『臺灣日日新報』_限館內網域 ... 此為沖繩大學附屬圖書館收藏沖繩關係資料庫集,其中琉球王国交流史及近代沖縄史料デジタルアーカイブ收錄資料,如歷代寶案 ... 於 www.nmth.gov.tw -

#62.資料庫| Page 2 - 人文社會科學聯合圖書館- 中央研究院

本資料庫將美國國家檔案局(National Archives)收藏的珍貴微縮捲資料15捲數位化。 ... (此資料庫為原「台灣日日新報」日文版、漢文版資料庫之整合升級版). 臺灣日日 ... 於 hslib.sinica.edu.tw -

#63.國家圖書館-資源查詢

國家圖書館 以保存文化、弘揚學術研究為主,提供圖書、電子書、期刊、論文、政府公報、古籍、手稿、家譜、漢學、藝文、資料庫等學習資訊服務,及閱覽證、自修室預約、 ... 於 www.ncl.edu.tw -

#64.憶起上學!百年教育的四季交響曲」互動展覽附件1.pdf

[日治時期報紙]. -臺灣日日新報. -興南新聞. -臺灣日報. -臺灣民報. -朝日新聞(台灣版). 臺北市立大學. 附設實驗國民小學. 國家圖書館. 捷運中正紀念堂站. 6號出口. 於 www.fxsh.tyc.edu.tw -

#65.中文資料庫 - 圖書館

編號 資料庫名稱 主題類別 收錄年代 型態 使用手冊 1 Turnitin · 論文原創性比對系統 教師版 · 學生版 2 KMOVIE · 智軒雲端公播電影網 綜合 2007. |. 2021 影像 手冊下載 3 人名權威檢索系統 善本 X 於 lib.tnnua.edu.tw -

#66.產品服務 - TBMC - 漢珍數位圖書

產品來源: 漢文臺灣日日新報; 收錄時間: 西元1905-1911年; 資料類型: 全文檢索+全 ... 產品來源: 英國國家檔案館(The National Archives, UK)、大英圖書館(the British ... 於 www.tbmc.com.tw -

#67.用數位史料考古台灣何以成為今日的台灣 - 台灣光華雜誌

進入到「台灣古寫真上色」網站或臉書,會看到一幀幀色彩艷麗的老照片,無論是台北最早的公車, ... 台灣圖書館擁有最多日治時期的資料,2007年開始進行數位典藏計畫。 於 www.taiwan-panorama.com -

#68.臺南新報- 維基百科,自由的百科全書

日治時期的報業發展 (PDF). 臺灣學通訊,第85期. 國立臺灣圖書館. 2015. 於 zh.wikipedia.org -

#69.國立公共資訊圖書館數位資源主題分類清單

台灣 自由時代週 ... 以下數位資源請以「國立公共資訊圖書館讀者帳號、密碼」至「公共圖書館數位資源 ... 並將《臺灣日日新報》15萬幅全報影像重新掃描,影像清晰度更. 於 tyjhs.ttct.edu.tw -

#70.資料庫 - 公共圖書館數位資源入口網

(試用)National Geographic Kids國家地理頻道-兒童版(試用日期:112/7/1-8/31) · 使用(閱讀)載具:. PC/NB, 平板、手機 · 語文別:. 英文 · 適用對象:. 國小, 國中, 學齡前 ... 於 ers.nlpi.edu.tw -

#71.新科技呈現珍貴史料台灣記憶展只到八月 - 愛傳媒

【愛傳媒特約記者吳思賢報導】國家圖書館推出的「台灣記憶展」, ... 珍貴的台灣歷史,例如非常有名的森永牛奶糖,早從1915年在《台灣日日新報》刊登 ... 於 www.i-media.tw -

#72.中央圖書館臺灣分館:台灣文獻整合查詢系統 - 陳凱劭的BLOG

舉例而言,可以用關鍵字,去查到明治37年(1904)繪製,大正10年(1921)訂正,大正11年(1922)由台灣日日新報出版的,今雲林縣土庫鎮一帶的台灣堡圖,以下是 ... 於 blog.kaishao.idv.tw -

#73.電子資料庫Databases - 輔仁大學圖書館

名稱Title 詳細 ⠿ 一刻鯨選:好知識就在耳邊 more ⠿ ヨミダス歴史館 more ⠿ 中國基本古籍庫 more 於 home.lib.fju.edu.tw -

#74.圖書館利用教育-應歷系 - 嘉義大學

日報》在1898年合併而成,有日文版及漢文版,是日據時代臺灣發行. 量最大的官方報紙。 • 收錄範圍:. • 臺灣日日新報(明治篇、大正篇、昭和篇) 明治31– ... 於 www.ncyu.edu.tw -

#75.電子資源-中文資料庫 - 中山醫學大學附設醫院

圖書館 自93學年度起,開始徵集本校研究生之電子學位論文,凡經原作者授權之電子學位論文,可於校園及醫院網域內下載 ... 漢文臺灣日日新報 [2007年新訂], 簡介. 於 www.csh.org.tw -

#76.使用者手冊

漢珍數位圖書資料庫臺灣研究系列. 使用者手冊 ... 攝,品質較佳,目前國內國家圖書館及中研院臺史所皆典藏此版本。 ... 按下『開始檢索』進入『台灣日日新報』資料庫。 於 rapid.lib.ncu.edu.tw -

#77.(臺北)榮町街道... - 臺灣記憶- 國家圖書館

國家圖書館 蒐集典藏了相當豐富的臺灣文獻史料,如日治時期臺灣明信片、各地老照片、舊籍、地方志、古書契、家譜、碑碣拓片等。為妥善保存臺灣歷史記憶,配合數位化發展 ... 於 tm.ncl.edu.tw -

#78.國立臺灣圖書館館藏資源查詢相關說明

國立臺灣圖書館館藏資源查詢相關說明 ... 館讀者,則可直接上線使用。 ... 推薦名單:臺灣日日新報及漢文臺灣日日新報升級版(漢珍知識網:報紙篇). 於 www.ycvs.tn.edu.tw -

#79.TBMC - 漢珍デジタル書籍

漢文臺灣日日新報(1905-1911)縮印本 · 商品: 國立臺灣圖書館 · 年代: 1905-1911 · 資料タイプ: · 8475 瀏覽人. 於 211.72.13.93 -

#80.從《臺灣日日新報》與日據時代出版品略窺臺灣日據時代之餐飲 ...

... 描述:: 來源期刊:中華飲食文化基金會會訊: 卷期:13:4 2007.11[民96.11]: 頁次:頁37-43; 日期:: 20071100; 來源:: 臺灣期刊論文索引系統; 管理權:: 國家圖書館 ... 於 catalog.digitalarchives.tw -

#81.如何日常.怎樣生活 (台灣史論叢 社會生活篇)

雖然從清代到日治初期,台人的穿著是以台灣服為主,但台灣服也在各種不同樣款之間變換,而且速度越來越快。1900年1 月,《臺灣日日新報》一篇報導談到台灣服的變換情形: ... 於 books.google.com.tw -

#82.臺灣日日新報壹萬號及創立三十周年紀念演講集 - 臺灣記憶

國家圖書館 蒐集典藏了相當豐富的臺灣文獻史料,如日治時期臺灣明信片、各地老照片、舊籍、地方志、古書契、家譜、碑碣拓片等。為妥善保存臺灣歷史記憶,配合數位化發展 ... 於 tm.ncl.edu.tw -

#83.跨海尋找歷史珍稀文獻 專訪漢珍總編輯黃智偉 - 故事StoryStudio

舉例來說,全世界碩果僅存最完整的一份「臺灣日日新報」原件,靜悄悄地埋沒在國立臺灣圖書館的一隅,若沒有人尋覓、查找,並將之流通,也許就漸漸被人 ... 於 storystudio.tw -

#84.臺灣日日新報》商業廣告所見的兒童意象(1898-1936)

Airiti Library華藝線上圖書館. 於 www.airitilibrary.com -

#85.國立臺灣師範大學圖書館| National Taiwan Normal University ...

國立臺灣師範大學圖書館. ... 查詢本館館藏資源包括圖書、視聽資源、學位論文、及特藏資源等。 透過搜尋框查詢圖書館的紙本館藏、期刊⽂章、會議論⽂、電⼦書、資料庫 ... 於 www.lib.ntnu.edu.tw -

#86.圖書參考學習資源手冊 - 玄奘大學

國內大學院校圖書館間館藏交流,本館分別與國立台灣大學圖書館、國立清華大. 學圖書館、國立交通大學 ... 另外,本館亦購置日文版台灣日日新報明治、大正時期所有影像. 於 www.hcu.edu.tw -

#87.日語研究資源指引 - Issuu

臺灣日日新報YUMANI清晰電子版2. ... 類似國家圖書館的臺灣期刊論文索引系統及中文電子期刊服務,收錄內容涵蓋廣泛。 ... 盧慧紋(國立台灣大學藝術史研究所助理教授). 於 issuu.com -

#88.國北教大圖書館資料庫

由國立臺灣圖書館建置,將典藏之日治時期期刊(臺灣教育會雜誌、臺灣建築會誌、新臺灣等)及地圖進行數位化,並建立 ... 台灣文學期刊目錄資料庫 ... 臺灣日日新報(大鐸) 於 serv.lib.ntue.edu.tw -

#89.新科技呈現珍貴史料台灣記憶展只到八月- 社會

【愛傳媒特約記者吳思賢報導】國家圖書館推出的「台灣記憶展」, ... 珍貴的台灣歷史,例如非常有名的森永牛奶糖,早從1915年在《台灣日日新報》刊登 ... 於 www.chinatimes.com -

#90.近百年臺灣圖書館發展之研究(1895-1981)

臺灣日日新報社編 1929 《臺灣日日新報創立三十周年紀念演講集》。臺北:臺灣日日新報社 ... 1993.4 〈圖書館老兵的自述〉,《國立中央圖書館台灣分館館訊》12,頁8。 於 ir.lib.nchu.edu.tw