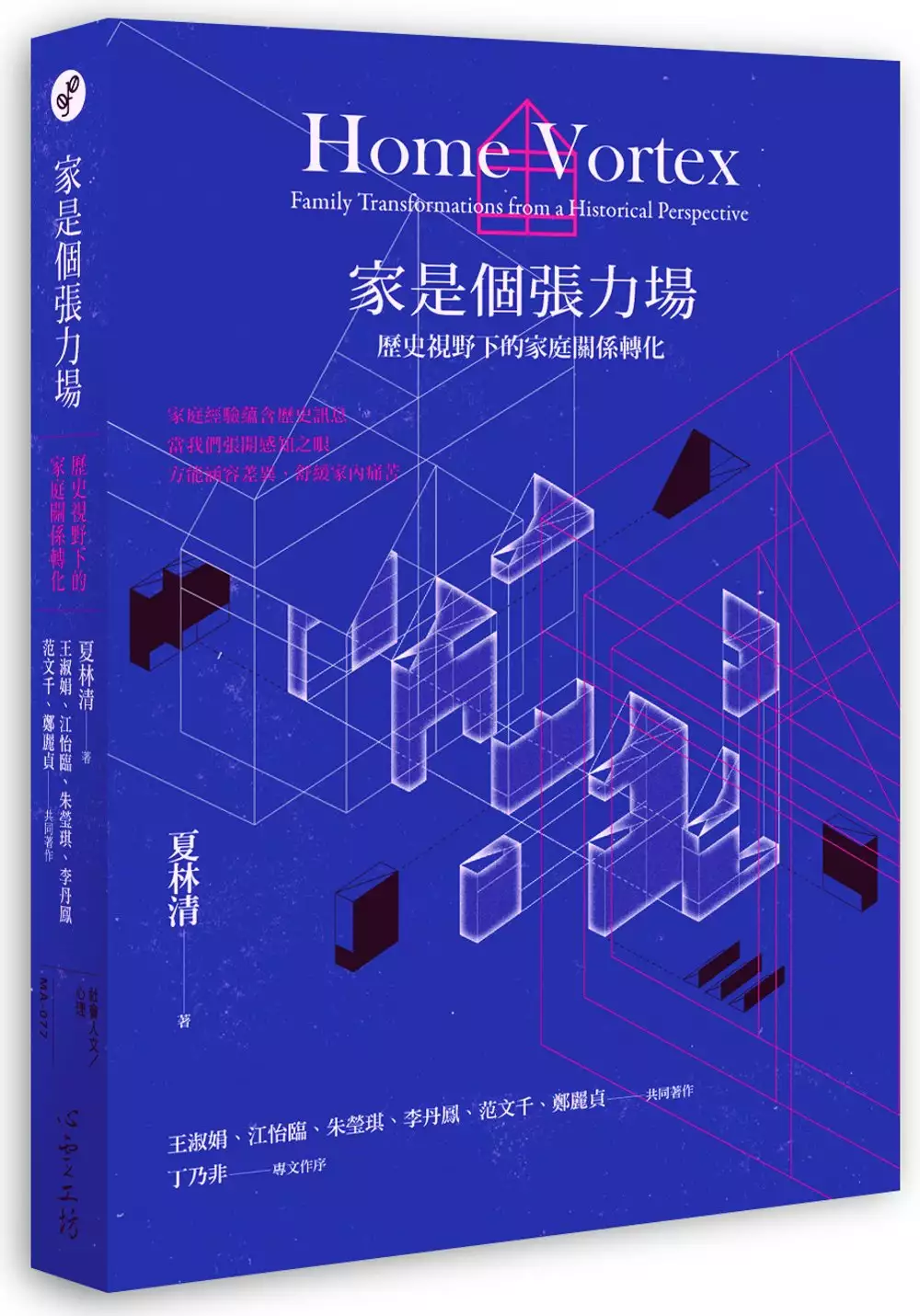

台灣東北亞的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦夏林清,王淑娟,朱瑩琪,江怡臨,李丹鳳,范文千,鄭麗貞寫的 家是個張力場:歷史視野下的家庭關係轉化 和楊智強的 最陌生的鄰居:韓國都 可以從中找到所需的評價。

另外網站東北亞| 關鍵字新聞| 中央社CNA也說明:關於東北亞的中央社新聞。最新:雄獅攜手挪威郵輪 ... 台灣電影「陽光普照」當教材印度學生被打動. 2023/05/01 18:11 ... 亞股上週普遍失血台股遭提款12.55億美元最多.

這兩本書分別來自心靈工坊 和臺灣商務所出版 。

南臺科技大學 休閒事業管理系 柯伶玫所指導 方純嘉的 以系統性文獻回顧法探討臺灣體育運動政策發展 (1949-2018) (2019),提出台灣東北亞關鍵因素是什麼,來自於臺灣、體育運動政策、體育史、系統性文獻回顧法。

而第二篇論文國立臺灣師範大學 東亞學系 林泉忠、林賢參所指導 莊享翰的 沖繩居民的認同意識結構探究-以反美情緒之歷史因素為主要分析點 (2019),提出因為有 沖繩人、琉球人、認同意識、民族主義、沖繩美軍基地的重點而找出了 台灣東北亞的解答。

最後網站東北亞 - 世界旅行社則補充:【首爾櫻花】元延章芝櫻米其林馬耳山韓服初體驗汗蒸幕5日 · 【釜慶】賞櫻宴5日~升等特二飯店~ · 輕鬆遊濟五日_台灣虎航_早去午回 · 世界旅行社股份有限公司.

家是個張力場:歷史視野下的家庭關係轉化

為了解決台灣東北亞 的問題,作者夏林清,王淑娟,朱瑩琪,江怡臨,李丹鳳,范文千,鄭麗貞 這樣論述:

在社會快速變動時,「家」做為一基本社會單位,也只能像一個容器似地承擔起個人無法也無能理解、消化的各樣情緒。──夏林清 當個性與價值觀都不同的人共處家庭斗室,「家」這個讓人依靠的棲地,也往往成了傷痕累累的張力場。本書作者、心理學者夏林清,長期將「家」視為田野,進行諮詢與研究,看見「家」的僵局中往往承載、交雜著歷史、政治、工業經濟、社會價值的種種作用力,一般人難以體察,更難言難解,因而無從舒緩家內的痛苦。 夏林清認為,為人兒女者若能將父母還原成他們所處時代的青年男女,理解他們的困難處境及其各自的家族源流,將能開啟新的理解,辨識出階級、性別、政治與文化的差異

對父母──這對夫妻──加諸的承載與難題,從而能開啟一些機緣,發展涵容傷痕印記的胸懷。「在兒女眼中,夫妻關係通常是藏在父母的角色關係之下的……我總是引領他們繞到父母這對成年男女的勞動小歷史與疲困身心的旁邊,亦同時進入男女夫妻共處的生活樣態。」 然而開口探問自己的父母與家族,既艱難也需要勇氣,因此本書彌足珍貴。本書收錄了夏林清及學生們,或因家庭痛苦,或因工作啟發而返身回溯家族的故事。一頁頁交雜勞動身影、戰亂離散的故事汗淚交織,如電影畫面般勾起讀者內心深刻迴盪,動容於關係微妙的轉化。 對於助人工作者而言,本書在作者的理論解析下,突破歐美現代小家庭式的設定想像,引領工作

者在大時代的脈絡下看見「家」的樣貌與困局,找到介入、轉化的契機,是不可或缺的專業進修之作。如作者所言:「在家人關係中所壓縮存放或掩埋藏匿著的記憶與情緒經驗,或能解壓縮,則創造了機會,讓人能在回觀傷痛與糾結經驗中與他人一起成長與變化。」 本書特色 ‧將「父母」還原為時代變遷下的男女,重新理解感通,促動家庭關係之轉化。 ‧如小說般的文字紀實,跨越兩岸的勞工家庭書寫,感受小人物在時代變遷下的無奈與堅毅。 ‧賦予家庭工作者不可或缺,卻最被忽略的歷史視角,新時代助人工作者進修必讀。 推薦書評 書裡各式各樣的「不合格」家庭,文化資本、物質

資源皆不足,長期困囿於「我的家庭真可愛」的「正常」情感修辭暴力,只得地底存活,各自為政,卻在書中得以拼貼輪廓,朝向複雜情感的重新記憶、填補、表達或不表達,構成斑駁的網狀解放圖。──丁乃非/國立中央大學英美語文學系教授

台灣東北亞進入發燒排行的影片

更多新聞與互動請上:

公視新聞網 ( http://news.pts.org.tw )

PNN公視新聞議題中心 ( http://pnn.pts.org.tw/ )

PNN 粉絲專頁 ( http://www.facebook.com/pnnpts.fanpage )

PNN Youtube頻道 ( http://www.youtube.com/user/PNNPTS )

PNN Justin.tv頻道 ( http://zh-tw.justin.tv/pnnpts )

以系統性文獻回顧法探討臺灣體育運動政策發展 (1949-2018)

為了解決台灣東北亞 的問題,作者方純嘉 這樣論述:

長期以來,各國體育運動發展與當地政治、經濟和社會發展有著密切關係。本研究採用系統性文獻回顧法,旨在探討自1949年以後臺灣體育運動政策之發展。研究結果顯示,臺灣體育運動政策的發展可依據多次體育行政組織變革分為四個主要的時期,首先為教育部國民體育委員會軍事政策時期 (1949-1972年),1949年中國國民黨於中國大陸內戰失敗後撤退到臺灣,為了反共復國,中央政府推展體育政策之目的以提升國民體能為主。其次,教育部體育司競技化導向政策時期 (1973-1997年),本時期中華民國在聯合國的席位被取代,導致國家選手參加國際體育賽事受到限制,政府於教育部門下成立體育司,體育政策從軍事主義轉變為積極推

動全民體育和提升競技體育成績的發展。再者,行政院體育委員會雙主軸政策時期 (1997-2012年),前行政院體委會公布體育白皮書,以全民運動與競技運動為施政雙主軸,臺灣體育運動政策發展進入了轉型時期。最後,教育部體育署金三角政策時期 (2013-2018年),因應政經環境及國際運動潮流的改變,體育政策邁入全民運動,競技體育和運動產業的黃金三角新世代。簡言之,戰後至今臺灣體育運動政策發展,皆與當時國家政治發展有關,唯有清楚理解前後政策之演進歷程,始能適切掌握並制定國家現階段以及未來的體育運動政策。

最陌生的鄰居:韓國

為了解決台灣東北亞 的問題,作者楊智強 這樣論述:

華麗面紗之下的韓國社會逐一浮現── 曾在韓國NGO工作的國際獨立記者楊智強, 抱持記者的使命站在示威現場與邊境禁區, 揭露朝鮮半島的風光與闇黑! 從世越號獵巫、閨蜜門事件、濟州島反海軍基地、演藝生態內幕, 到親訪脫北者、朝鮮族、韓國華僑這群在政治角力裡犧牲的民族…… 一趟關懷與反思齊行的採訪,一回理性與感性交織的閱讀, 勢必要你重新認識一次既熟悉、卻又如此陌生的韓國。 ●人的生活可以像商品一樣被販賣,制式化產出頂尖韓流明星? ●劇團經濟拮据,經費補助被政治勢力綁架,演員窮到餓死? ●世越號船難發生時搜救不力,甚至發出學生全數獲救的假

新聞? ◎在抗議&採訪現場直擊的悲歌── 從世越號獵巫到閨蜜門事件,地獄朝鮮的血淚和矛盾的民族情感 「天啊!彈劾通過了!」近百位民眾透過地鐵站的電視螢幕,見證國會通過總統朴槿惠的彈劾案,一時間歡呼四起。這個國家,真的成功被人民改變了嗎?抗議現場有哪些難以躍上主流的聲音? .世越號船難發生時,政府錯過黃金七十二小時的救援時間,海警甚至還發出「檀園高中三百二十五名學生全數獲救」的假消息,而青瓦台首席秘書更對電視台施壓,要求撤掉批評政府的報導。 .「朴槿惠的事情弄成這樣,我覺得相當丟臉!這是經過民主選舉過程,一人一票選出來的總統,我們全國對這件事情的發生都有責任。」

◎電視機前看不到的黑暗內幕── 剖析韓國演藝生態及龐大的社會壓力 距離台灣僅1400多公里的韓國,我們卻往往只看到它在螢幕上亮麗的一面:成功席捲全球的K-POP、屢創高價紀錄售出的韓劇、政府全力支持的IT大國……隱藏在光鮮外表之下的韓國社會,還有什麼樣的面貌? .「我已經很多天沒東西吃了,若您有任何泡菜或剩飯,請放在我的門口。」一位年僅三十二歲的女劇作家餓死在自己家中,才讓韓國政府真正警覺演員生活的辛苦。 .「當然沒有!韓國政府完全沒有幫助,只會利用我們而已。」一位韓國娛樂產業工作者提到,前總統朴槿惠在出訪他國時,都會帶幾名韓國歌手或明星一起出訪,就是希望讓她的行程更受矚目

。 ◎有別於主流媒體包裝的形象── 脫北者、朝鮮族、韓國華僑,在政治角力裡犧牲的無根民族 為了脫離金氏王朝的集權統治,不惜冒著生命危險逃出北韓的脫北者,經常掉入人口販子的圈套,或者受到社會歧視夢碎韓國;從中國飄洋過海到南韓逐夢的朝鮮族,明明和韓國人說著相同語言,卻因為社會事件和歷史因素,背上了難以洗脫的惡名;經歷了韓戰時期逃難、朴正熙反華僑政策、一九九二年台韓斷交的韓國華僑,因為無戶籍護照而成為了沒有國家的人…… .「很多人都說我們脫北者相當仇恨自己的國家,其實這並不完全正確。很多逃出來的人是因為活不下去,必須到中國找食物或另一種生存方式。但這不代表我們不愛國。」脫北者姜

小姐一字一句地說出自己的心聲。 .「很多南韓人都以為我們這邊還很落後,甚至還有人問我『延邊人會用筷子吃飯嗎?延邊是不是每天都有凶殺案啊?』聽了真的讓人感到相當生氣。」這是延邊人對南韓普遍貶低朝鮮族的心情寫照,失望、生氣、又愛又恨。 .「我在韓國讀書的時候,那邊的韓國人都會叫我們『짱깨』(醬狗),字面上就是諷刺華僑經營中華料理店時,身上沾染的味道,其實就是歧視你的語言。」來台生活多年的韓國華僑,娓娓道出當年受到歧視的憤怒與心酸。 名人推薦 Fion(《她們的韓國夢》作者) 何撒娜(東吳大學社會學系助理教授) 周偉航(專欄作家) 董思齊(台灣東北亞學會副秘書長)

好評推薦 「這本書不僅僅是一位辛苦出外,到國際事件現場、親上火線的獨立記者的韓國採訪集,甚至是一位身在國外的台灣遊子,熱愛台灣這塊土地、這個國家的記者『評論集』。」──陳慶德(韓國社會文化專家,《再寫韓國》、《他人即地獄:韓國人寂靜的自殺》作者) 專文推薦 「透過採訪的方式,以多種角度來呈現、記錄韓國人的想法,可以說當代韓國的真面目,就是楊記者血汗的集合體。」──柳廷燁(臉書專頁「柳大叔, 愛臺灣的韓國人」版主)

沖繩居民的認同意識結構探究-以反美情緒之歷史因素為主要分析點

為了解決台灣東北亞 的問題,作者莊享翰 這樣論述:

關於沖繩研究領域中的認同意識主題,過往皆有許多從歷史、文化與血緣等因素進行分析的討論。而學者對於沖繩居民的反美情緒,通常僅是作為歷史或政治互動架構的說明工具,較少將其置入認同意識的情境中討論。因此,本文希望著眼於沖繩居民反美情緒的歷史因素,從沖繩居民反美情緒的脈絡起源、「沖繩人」與「日本人」認同意識的內涵,以及沖繩居民在反美情緒下的認同模式與結構等方向進行分析。 本文的理論動機源自民族主義中對歷史與血緣等要素構成民族的解釋,並進一步將民族與認同意識進行連結作為論述的架構。認同意識的建構,是先由歷史、文化或血緣等客觀條件建構出基礎的認同模式後,再經由某個情境的修飾與篩選,進而形成集體的自

我認同,最終產生實質的認同意識。從本文理論框架的角度來看,沖繩居民的基礎認同模式,源自生活上與當地歷史、血緣相關的各種經歷。此種基礎認同模式再經由對美國好惡感受的情境修飾後,最後形成實質的民族認同。以上述架構為基底,本文以觀察實例的方式,從歷史與血緣等要素對沖繩居民的認同意識進行基礎認同模式的建構,並加入反美情緒歷史因素的情境討論,在逐層分析的框架下,對沖繩居民認同意識的結構進行更為細部的分析。 對於本文著重的三個議題方向,由分析的過程與結果而論,首先,在沖繩居民的反美情緒上,此種情緒主要源自美軍基地相關問題的處理不當,並在日本的對沖繩政策與沖繩居民抗爭的激化下持續蔓延;其次,於認同意識的內

涵上,無論認為自身為沖繩人還是日本人的認同意識,其中皆與歷史記憶、血緣或文化等因素密切相關,此類要素皆決定著個體對沖繩民族或日本民族歸屬感的強弱;最後,綜合前述兩個議題的分析結果,對第三個議題方向「沖繩居民在反美情緒下存在的認同模式與結構」進行討論,本文發現立場相近的認同意識,在與反美情緒的情境篩選下,可能因部分價值觀的差異,使各個認同意識在強度與偏向上產生不同程度的改變。

台灣東北亞的網路口碑排行榜

-

#1.東北亞最高峰玉山最新身高出爐 - 台灣好新聞

「玉山」台灣第一高峰,是東北亞最高峰,玉山有多高?最新測量數據出爐!玉管處表示,內政部國土測繪中心在玉管處協助下於105年至106年多次至玉山實施 ... 於 www.taiwanhot.net -

#2.台灣客商重視東北亞博覽會平台:既有商機又能交友 - 31條

已经是第5次来到吉林长春参展的台湾展商吴煜正算是这座城市的“熟人”了。这一次,他依然希望自己 ... 台灣客商重視東北亞博覽會平台:既有商機又能交友. 於 www.ht31t.com -

#3.東北亞| 關鍵字新聞| 中央社CNA

關於東北亞的中央社新聞。最新:雄獅攜手挪威郵輪 ... 台灣電影「陽光普照」當教材印度學生被打動. 2023/05/01 18:11 ... 亞股上週普遍失血台股遭提款12.55億美元最多. 於 www.cna.com.tw -

#4.東北亞 - 世界旅行社

【首爾櫻花】元延章芝櫻米其林馬耳山韓服初體驗汗蒸幕5日 · 【釜慶】賞櫻宴5日~升等特二飯店~ · 輕鬆遊濟五日_台灣虎航_早去午回 · 世界旅行社股份有限公司. 於 www.worldwide.com.tw -

#5.全球服務- 中國、東北亞、東南亞、大洋洲

成立於1976年,台灣達賀實業有限公司,是一家非常專業的針織鉤編機供應商,我們所服務的全球據點,除中國、東北亞、東南亞、大洋洲、非洲等地域外,更拓展至歐美國家, ... 於 www.da-hu.com -

#6.東北亞近代空間的形成及其影響 - 博客來

動漫旗艦店 · 台灣在地美食 · 安心食材專門 · 植萃洗沐保養 · 日本美妝好物 · 設計入味 · 選擇語言 · 博客來APP全面改版囉! 於 www.books.com.tw -

#7.東北亞前瞻論壇 - 中興大學日韓總合研究中心

有鑑於東北亞情勢在2010年後快速變化,本中心於2014年發起「東北亞前瞻論壇」, ... 學者共同就東北亞政治、經濟、安全等近期發展進行研討,並希望藉此能強化台灣與中 ... 於 nchucccjs.wordpress.com -

#8.東北亞- PanSci 泛科學

日本的史前居民繩文人,究竟是不是日本人的祖先?最近由繩文人遺骸取得DNA 的遺傳學研究,對於這些問題提供了相. 人類演化 北海道 古代DNA 台灣 台灣原住民 和平文化 ... 於 pansci.asia -

#9.東北亞。日本彙整 - 嗯嗯。莉莉嗯-

大阪因為離台灣、韓國超近,成為觀光客首選的旅行城市,青年旅館的豐富程度完全不輸給東京,雖然裝潢的風格普遍沒東京、京都青旅那麼猛,住青旅是我自由行最愛的住宿 ... 於 lillian.tw -

#10.台湾属于东北亚吗? - 百度知道

台湾 属于东北亚吗? ...展开 ... 东南亚一般是指中南半岛与印度南洋诸岛地区,台湾上面是东海下面是南海,所以不归在东南亚地区。琉球就台湾上面一点而已 ...全文. 於 zhidao.baidu.com -

#11.日本‧韓國‧東北亞- 遊輪 - 巨匠旅遊

東北亞 遊輪假期推薦,帶你輕鬆旅遊日本、韓國、俄羅斯, 搭乘鑽石公主號,前進青森睡魔祭、欣賞函館夜景、巡遊海參崴教堂古蹟! 於 www.artisan.com.tw -

#12.東北亞 - 風傳媒

日人為何不來台旅遊了?矢板明夫揭3殘酷真相:台灣應當成前車之鑒2023-05-14 13:30:12趙春山觀點:尹錫悅訪美,形塑東北亞「新冷戰」格局2023-05-04 07:00:01美國意圖 ... 於 www.storm.mg -

#13.台灣算東南亞嗎? - 心情板 - Dcard

如題之前看節目的時候裡面有提到日本人覺得台灣人是東南亞人可是我一直覺得台灣算....東亞吧!? 所以大家認為台灣算東南亞國家的一員嗎? 於 www.dcard.tw -

#14.東北亞文化- 教學資源 - Wordwall

東北亞 飲食文化報你知-一窺日韓飲食之奧祕- 東北亞填圖- 國中社會_B3L5東北亞- 東亞東北 ... 東南亞文化-中年級-完整版- 東北亞地形圖- 史B3-4-3東亞世界與西方的文化交流. 於 wordwall.net -

#15.航空公司代碼:台灣&東北亞Flashcards | Quizlet

立榮航空. CI. 中華航空. GE. 復興航空. IT. 台灣虎航. KE. 韓國航空. OZ. 韓亞航空. JL. 日本航空. NH. 全日空航空. Upgrade to remove ads. Only $35.99/year ... 於 quizlet.com -

#16.#東北亞網絡- 優惠推薦- 2023年4月| 蝦皮購物台灣

你想找的網路人氣推薦#東北亞網絡商品就在蝦皮購物!買#東北亞網絡立即上蝦皮台灣商品專區享超低折扣優惠與運費補助,搭配賣家評價安心網購超簡單! 於 shopee.tw -

#17.「華盛頓宣言」之後,東北亞面臨政經變局 - 名家評論- 工商時報

繼南韓總統尹錫悅於日前赴美進行七天國是訪問,與美方發表「華盛頓宣言」(Washington Declaration)引發北韓強烈不滿之後,日本首相岸田文雄隨即在5 ... 於 view.ctee.com.tw -

#18.尹錫悅做了五件事對台海和東北亞有何影響| 美韓| 大紀元

韓國總統尹錫悅上任以來,採取親美政策,最近他在訪美前後做的五件事,預示韓國重大外交轉向:說台灣問題是全球問題、向烏克蘭提供武器、加強韓美軍事 ... 於 cn.epochtimes.com -

#19.東南亞與東北亞的接合處:環「東臺灣海」海域蘊藏的學術生機

Title: 東南亞與東北亞的接合處:環「東臺灣海」海域蘊藏的學術生機. Authors: 黃智慧 ... 東亞海域與台灣的海盜國立臺灣海洋大學 松浦章編著;卞鳳奎編譯. 於 ir.sinica.edu.tw -

#20.台灣首辦「東北亞技競邀請賽」 7月12日台南登場 - 勞動力發展署

黃秋桂表示,這次首辦的東北亞邀請賽,特別選在台南國際技能競賽國手培訓中心舉辦,賽程自7月12日起一連三天,將有我國、日本、韓國、印度、印尼、泰國、馬來西亞、 ... 於 www.wda.gov.tw -

#21.中國·東北亞 - 丘山行

台灣 · 一日郊山 · 北部活動 · 中部活動 · 南部活動 · 東部活動 · 百岳系列 · 離島行程. 中國·東北亞. 【山海絕景】香港郊野健行美食之旅4天. 2.5/5. 於 hillmont.tw -

#22.東北亞- 中英– Linguee词典

大量翻译例句关于"東北亞" – 中英词典以及8百万条英语译文例句搜索。 ... 及期貨事務監察委員會認可*,投資焦點為東北亞地區,包括香港、台灣、中國、日本和南韓市場。 於 cn.linguee.com -

#23.[問卦] 台灣是東北亞還是東南亞國家啊?? - PTT 熱門文章Hito

就地理位置上來看台灣的位置有點不上不下的剛好介於中間的樣子那台灣到底是跟日韓同一組的東北亞還是跟泰國菲律賓印尼同一組的東南亞有卦嗎? 於 ptthito.com -

#24.台灣東北亞學會, 團體會址臺北市大同區民生西路23

台灣東北亞 學會於全國性人民團體名冊資料集。團體名稱:台灣東北亞學會,團體會址:臺北市大同區民生西路231號8樓之4,團體類型:社會團體,成立日期:0961013,理事長:羅 ... 於 data.zhupiter.com -

#25.立法院全球資訊網-設立「東北亞自由貿易區」構想之評析

一、背景說明台灣綜合研究院與日本東亞綜合研究所於二000年八月下旬在台北共同舉辦第五屆東亞經濟研討會,主題為:「資訊革命和東北亞經濟合作」,除我國為主辦國之 ... 於 www.ly.gov.tw -

#26.東北亞情勢緊張蔡總統:做好情勢研判- 新聞- Rti 中央廣播電臺

北韓頻頻試射飛彈引發東北亞情勢緊張,民進黨中常會今天(20日)邀請台灣東北亞學會秘書長李明峻進行「東北亞安全情勢」的專案報告。兼任黨主席的蔡英文總統裁示指出, ... 於 www.rti.org.tw -

#27.戰後東北亞國際關係=The Post - 台灣經濟研究院圖書館

戰後東北亞國際關係=The Postwar international relations in Northeast Asia. 點閱:313; 評分:0; 評論:0; 引用:0; 轉寄:0. 於 library.tier.org.tw -

#28.疫後旅行帶動台灣民航東北亞航班恢復到疫情前的75% | 產業熱點

美國波音商用飛機集團今日在台北發表針對東北亞市場的2022民航市場展望(CMO)報告,並預測此一區域的航空旅客未來20年... 於 money.udn.com -

#29.東北亞與東南亞交口、西太平洋第一島鏈中心節點樞紐位置上

台灣 位處歐亞大陸與太平洋交會、東北亞與東南亞交口、西. 太平洋第一島鏈中心節點樞紐位置上,軍事地緣戰略地位極為重. 要,成為中共發展藍水海軍戰略之主要目標,倘若 ... 於 www.topdesign.net.tw -

#30.臺灣是東北亞國家還是東南亞國家? - HiNative

東亞|廣義上可以屬於東南亞也可以屬於東北亞;但狹義上都不是。一般只會說東亞。|台灣處在東南亞和東北亞的交界處,所以沒有明確定義是屬於哪一方不過 ... 於 tw.hinative.com -

#31.東北亞的高峰在台灣- 黑白馬- 數位島嶼

玉山3953M,自二萬多年前造山開始就守護著台灣,可曾想過在爭取什麼亞洲四小龍的 ... 玉山精神就是無怨無悔的守護台灣,謙卑又自信的當著東北亞最高峰。 於 cyberisland.teldap.tw -

#32.亞洲概述與東北亞 - ShareClass

亞洲概述與東北亞 · 亞洲概述與東北亞(北韓) · 【穿越南北韓】一舉一動都監管東森直擊北韓 · More videos on YouTube · 【丽珍整形外科】 台湾三立新闻台《消失的国界》采访丽 ... 於 www.shareclass.org -

#33.臺灣概況 - 交通部觀光局

位於亞洲大陸東南沿海、太平洋西岸的臺灣,介於日本和菲律賓之間,正居於東亞島弧之中央位置,是亞太地區海、空運交通要道。總面積約為36,000平方公里( ... 於 www.taiwan.net.tw -

#34.【東北亞香港】職缺- 2023年6月熱門工作機會- 1111人力銀行

幸福企業徵人【東北亞香港工作】國外業務、MIS工程師、PM專案管理師、保鏢、生產管理主管、業務助理、品保管理人員、財務會計、會計主管等熱門工作急徵。1111人力銀行 ... 於 www.1111.com.tw -

#35.【NTU藝起來】2014東北亞影展|日本 - 國立臺灣大學藝文中心

儘管位居亞洲,「東北亞」對於在台灣的我們,仍是十分陌生的概念。透過舉辦本次東北亞影展,我們希望能增進台大學生對東北亞各國的認識;也透過「電影」此一視覺表達 ... 於 arts.ntu.edu.tw -

#36.Lamigo那米哥國際旅行社

搜尋條件:; 東北亞-韓國. 排序方式│; 熱門推薦; 出發日期; 行程名稱; 旅遊天數; 售價. 全部商品1; 團體旅遊1; 團體自由行0. 圖片模式; 列表模式. 於 lamigo.travel.net.tw -

#37.東北亞- 好遊網旅行社有限公司

回首頁 >; 行程介紹 >; 東北亞. 東北亞. 行程介紹. 東北亞 · 東南亞 · 歐洲 · 美加 · 紐澳 · 南亞 · 中東 · 非洲 · 中國大陸 · 台灣. 於 www.tourlikes.com.tw -

#38.東南亞-台灣-東北亞(南向) - Google My Maps

東南亞-台灣-東北亞(南向). Map Legend. Terms. 1,000 km. This map was created by a user. Learn how to create your own. Manage account. Create new map. 於 www.google.com -

#39.安倍政權的東北亞戰略 - 台灣國際研究學會

近年來,日本想要在國際政治舞台扮演和其世界第二大經濟強國. 的相當角色。小泉劇場閉幕後,戰後出生的安倍首相的政策受到注. 目。因此,本文之目的是透過圖1 來分析新 ... 於 www.tisanet.org -

#40.未來東亞格局:以台灣為界,劃分為「親美的東北亞」與「不親 ...

雖然此次雙方選擇日本東北的三澤空軍基地(Misawa Air Base),就地理位置而言敏感性較低,但該基地為美日兩國共同使用,且為美國在西太平洋唯一各軍種 ... 於 www.thenewslens.com -

#41.台灣是東南亞還是東亞- @ 信用房貸諮詢 - 痞客邦

台灣 本島",基本上台灣本島就是東南亞,東亞是以前"台灣+大陸"的觀點,因為大陸南北達4000多公里,東北地區就包含東北亞之內,華南地區包含在東南亞之 ... 於 lillieannewch.pixnet.net -

#42.台灣是東亞還東南亞?徐旭東也講錯!網瘋狂論戰國中老師解惑了

但,國中課本上寫的台灣地理位置,則是在東亞,到底台灣是在東南亞還是 ... 東亞大致可分為大中華區、東北亞(包括日本與南北韓)和內陸地區三部分。 於 www.setn.com -

#43.【登山】台灣百岳探索系列-玉山-東北亞最高峰-百岳之王

玉山海拔約3952m,是台灣最高峰,也是東北亞的第一高峰。登山口到玉山主峰全程10.9公里,兩天的行程,讓專業嚮導帶領您攀登玉山。我們很重視安全,每個嚮導配置顧客較 ... 於 www.accupass.com -

#44.東北亞情勢亟需相關各方自制 - 國家政策研究基金會

塑造戰爭必然論,民進黨還和平保台? 美陸關係風向變了?蔡政府不應輕忽 · 美國政治人物偏激言論,頗傷台灣! 台美國防生產合作 ... 於 www.npf.org.tw -

#45.P3 可信?台灣入東北亞保護傘?韓半島"互相毀滅承諾"適用台海 ...

【寰宇新聞Live直播】 https://lihi1.com/3EQc8 【寰宇新聞 台灣 台】24小時新聞 https://reurl.cc/7R60eQ【寰宇即時新聞】搶先 ... 於 www.youtube.com -

#46.臺灣到底是東亞還是東南亞? - Mobile01

在學校時地理課本都告訴我,台灣是在東亞 但一些國外的資料好像把台灣歸類在東南亞! 剛又聽到我朋友說是東北亞 臺灣到底是東亞還是東南亞阿? 於 www.mobile01.com -

#47.東北亞 - 中文百科知識

東北亞 是一個地理概念,即亞洲東北部地區,為東亞所屬的二級區域。根據美國外交關係協會的定義,東北亞包括韓國、朝鮮、日本、蒙古國、中國的東北地區、以及俄羅斯的 ... 於 www.easyatm.com.tw -

#48.【台灣的屋脊】東北亞最高峰~玉山主峰2天2夜 - 山富旅遊

【台灣的屋脊】東北亞最高峰~玉山主峰2天2夜-第3級難度. 7人成行 國家公園 百岳登山. 轉PDF. 於 www.travel4u.com.tw -

#49.後金正日時期的東北亞局勢| 台灣新社會智庫全球資訊網

金正日在生前的最後半年,面臨美日韓同盟的強化以及中國的外交冷淡,因此決定重啟外交對話。2011年4月,金正日向美國前總統卡特(James Carter)表示, ... 於 www.taiwansig.tw -

#50.第一單元 台灣在哪裡 - uSchoolnet

二、台灣的地理位置有什麼重要性? 答:台灣位於太平洋和亞洲大陸之間,地處東北亞和東南亞的中途站,是亞洲東部出入太平洋的. 門戶 ... 於 tw.classf0001.uschoolnet.com -

#51.東北亞旅遊好文 - 背包客棧

台灣 夫x日本妻-台日夫婦的日本一周!45縣市機車環島蜜月旅行. 多頁主題 1 2 3 4 5 最末. 243 · 回覆74. 遊記 · 6月17日. 秋田千秋公園賞櫻. 於 www.backpackers.com.tw -

#52.(台灣東北亞研究季刊創刊號, p069-p094)當前日本之東北亞政策 ...

中興大學機構典藏DSpace 系統致力於保存各式數位資料(如:文字、圖片、PDF)並使其易於取用。 ; 關鍵字: 當前;日本;東北亞政策分析 ; 出版社: 台灣東北亞學會 ; Project: ... 於 ir.lib.nchu.edu.tw -

#53.東北亞- 維基百科

東北亞 是亞洲地理一個亞地區(英語:subregion)的概念,是東亞北部和北亞東部的統稱。東北亞國家有聯合國定義的東亞五國:中國、日本、韓國、朝鮮、蒙古、俄羅斯的 ... 於 zh.wikipedia.org -

#54.國立政治大學俄羅斯研究所-活動花絮

時間: 2006年11月18日「2006台北-莫斯科論壇」東北亞變局對獨立國協國家與台灣的戰略意涵議程下載本次國際學術會議旨在探討,俄羅斯在東北亞地區所扮演的角色,以及 ... 於 rustudy.nccu.edu.tw -

#55.朝韓峰會一碟甜點折射東北亞複雜糾紛 - BBC

為朝韓首腦峰會晚宴凖備的甜點引發日本外交抗議,顯示東北亞地區複雜的領土和歷史糾紛的現實。 於 www.bbc.com -

#56.東北亞| pourquoi 報呱

by 外電組 2019-04-26. 金正恩高調訪俄; 美國總統密集訪日; 網路攻擊適用美日安保條約; 中國海軍聯合國際閱艦式; 法國軍艦罕見穿越台灣海峽。 於 www.pourquoi.tw -

#57.東北亞也有颱風?三十年來強度變更高 - 科技大觀園

研究者也發現了在東南亞地區,例如越南和台灣,颱風強度在過去三十年來則沒有顯著的改變。 除了西太平洋海表在過去三十年有顯著升溫之外,這份研究也將颱風強度的變化歸因 ... 於 scitechvista.nat.gov.tw -

#58.東北亞Archives - 粗眉仔旅遊小品

東勢區位於台灣台中市中部偏東,介於大甲溪與大安溪之間,為台中市面積第三大區。東勢區在清朝時期稱為「東勢角」,居民以客家人為主,至今仍保留了不少客家文化和習俗。 於 info.thetravel.me -

#59.日本.韓國.東北亞遊輪行程推薦|巨大旅遊G.Tour

沖繩 · 東北 · 關東 · 關西 · 北陸 · 九州 ... 東北亞. 韓國. 海島. 海島. 馬爾地夫 · 關‧帛 · 夏威夷. 台灣離島. 台灣離島 ... 中亞南亞, 海島, 東南亞, 東北亞, 日本. 於 www.gianttour.com.tw -

#60.東北亞旅遊| 日本、韓國旅行團 - 套裝行程| ezTravel易遊網

跟團玩日本北海道、東京、關西大阪、九州、沖繩及韓國首爾、釜山!精選必去景點、必吃美食與優質飯店,眾多團體旅遊行程優惠,更有賞櫻、賞楓、滑雪等主題旅行團. 於 vacation.eztravel.com.tw -

#61.東亞區域發展研究中心- 研究方向 - 東吳大學

東亞之範圍可分狹義及廣義,狹義之東亞所涵蓋之區域與聯合國地理分區之東北亞相同,包含中國大陸、港澳、日本、韓國、北韓、蒙古以及台灣。廣義之東亞範圍亦涵蓋所謂的 ... 於 web-ch.scu.edu.tw -

#62.東北亞地理-知識百科-三民輔考 - 3people.com.tw - /

(一)日本:. 自然環境:. 地形 1.以四大島、琉球群島和數千小島組成。地形破碎、地盤不穩。東為太平洋,西北為日本海,西南為黃海。 2.境內河川河短流急,不利航運但 ... 於 www.3people.com.tw -

#63.東北亞- 日本與韓國| 學呀- 地理| 日本韓國、亞洲地理、溫帶季風

東北亞 - 日本與韓國. 課程目錄. 編輯課程. 學呀標準MD文檔. 分享至Google 教室. 此章節的內容並未被建置,以下所見的為學呀的資料庫中與此章節相關的學習資源。 於 www.zetria.org -

#64.東北亞教會代表齊聚共同研討區域和平

在這種情勢下,李洪仲提到基督徒應該扮演什麼樣的角色,如何促進區域間的和平。 (相片提供/蔣記剛). 之後輪到國家分組報告時,台灣代表分享從八月份 ... 於 tcnn.org.tw -

#65.東北亞

東北亞 是亞洲地理一個亞地區(英語:subregion)的概念,是東亞北部和北亞東部的統稱。東北亞國家有聯合國定義的東亞五國:中國、日本、韓國、朝鮮、蒙古、俄羅斯的 ... 於 www.wikiwand.com -

#66.東北亞旅遊 - 辛西亞熱可可

2021住宿推薦 AK Travel fremantle prison YHA Muse Pass 一個人旅行 一日旅行推薦景點 一日遊住宿推薦 二日遊住宿推薦 京都 住宿含早餐推薦 北海道 台灣住宿推薦 台灣 ... 於 cynthia6808.com -

#67.當日本成為一種病…,香港、台灣會重蹈「日本病」覆轍?

而同樣的歷史情節,何嘗不是一再重播放送? 在亞洲,曾有過一個國家,原是全亞第二富國,在上世紀50年代,人均GDP僅次於日本 ... 於 www.gvm.com.tw -

#68.玉山為台灣之巔,也是東北亞第一高峰- 駐韓國台北代表部

活動剪影. 玉山為台灣之巔,也是東北亞第一高峰,標高三九. 玉山為台灣之巔,也是東北亞第一高峰. 玉山為台灣之巔,也是東北亞第一高峰,標高三九五二公尺,冬季遍佈 ... 於 www.roc-taiwan.org -

#69.東北亞研究 - 季風帶書店

安倍晉三大戰略【安倍晉三的海洋民主國大聯盟,如何防堵中國崛起、鞏固自由開放的印太秩序!】 ·內容簡介: 美日澳印+韓國+台灣+東南亞國協... 優惠價510. 於 www.monsoon2016.com.tw -

#70.東北亞-日本彙整 - 拉傻去哪兒Lasha

如果是搭乘紅眼班機抵達名古屋中部國際機場,抵達時間太晚(晚上10點以後)不想要再拖行李搭電車進名古屋市區,又或是隔天一早需要搭乘早班飛機回台灣的話,機場內就有非常 ... 於 lasha.tw -

#71.東北亞緊張總統:台灣不當局外人- 政治- 自由時報電子報

東北亞 地區因北韓頻頻挑釁而情勢升高,蔡英文總統昨日表示,台灣不能把自己單純視為旁觀者或局外人,而是更應該利用這個情勢,檢視國安系統是否足以應對區域變化的同時 ... 於 news.ltn.com.tw -

#72.從霸權穩定論探討中國崛起對東北亞區域安全之影響

... 威脅美國霸權的潛在挑戰國,從而也深刻地影響東北亞各主要國家的政經與對外政策。 從1990年至今,日本、南韓、台灣都曾因為國內經濟不振,而把中國崛起當作發展的 ... 於 ndltd.ncl.edu.tw -

#73.薡茶精緻茶飲- 東北亞-全球據點

全部據點 · 薡茶精緻茶飲. 融入生活體驗的完美呈現,細膩品味出最完美韻味,席捲全球,Shake For Life! FOLLOW US. T +886-4-22530011. [email protected]. 於 www.dingtea.com -

#74.【賀】本會馮燕理事長當選東北亞區域分會會長

目前東北亞區域會員包含台灣、日本、韓國,香港、蒙古,每兩年皆舉辦一次東北亞交流會議,本會殷切期盼馮會長帶領東北亞各會員組織,持續強化社會福利相關組織間的聯繫 ... 於 icsw.org.tw -

#75.簡明台灣史簡介台灣為東南亞與東北亞的交通樞紐,長久以來

台灣 為東南亞與東北亞的交通樞紐,長久以來,中國、日本、東南亞與西. 方國家的文化特質在此交流互動,再結合台灣本身發展出來的南島文化,遂而. 融合成為特殊的台灣文化。 於 www.th.gov.tw -

#76.規模最大的自由貿易協定RCEP來了!東協可望追上東北亞復甦 ...

觀光金融服務潛力佳. RCEP上路後,哪些產業將受惠? 中華經濟研究院台灣東協中心主任徐遵慈觀察,除了關稅減免外, ... 於 www.cw.com.tw -

#77.東北亞團體旅遊行程| 燦星旅遊Startravel

郵輪-東北亞團體旅遊線上搜尋,燦星旅遊帶您暢遊全世界,輕鬆跟團走遍當地熱門景點。 ... 東北亞. 變更. 搜尋. 從. 目的地. 台灣- 不限出發地. 於 tour.startravel.com.tw -

#78.標籤: 東北亞技競邀請賽 - 技職3.0

台灣 因為教育制度,職校學生以升學為主,選手除了容易遇到課業銜接問題外,另外一大隱憂,就是參賽選手鮮少有業界代表,在國際技能組織近年講求競賽與業界 ... 於 www.tvet3.info -

#79.台北街頭的東北亞小旅行跨文化走讀活動 - PeoPo 公民新聞

無法出國的疫情期間,舉辦了融合日本和韓國的跨文化走讀,帶領人們感受文化的雙向交流和歷史的精采故事。 透過走讀認識跨文化,在台灣就能看見東北亞的 ... 於 www.peopo.org -

#80.南中地理科| 東北亞

地理學思達 / 學思達分組作品 / 東北亞. 消息公佈欄. 時間, 類別, 單位, 標題, 發佈, 點閱. 第一頁上一頁下一頁最後一頁. loading image. 地理科教學檔案; 台灣各縣市 ... 於 www.cnsh.mlc.edu.tw -

#81.[問卦] 台灣是東亞?東北亞?還是東南亞? - 看板Gossiping

就地理位置來看可以說東亞在精神方面哈韓哈日族群多會自認為東北亞就人民素質來看可以說東南亞三個好像都說得通到底哪個最正確呢? 於 www.ptt.cc -

#82.「東北亞」找工作職缺|2023年6月 - 104人力銀行

2023/6/29-411 個工作機會|日文助理/翻譯【駐日本熊本】【日商英特愛酷信股份有限公司台灣分公司】、服務人員・廚師【株式会社星野リゾート‧マネジメント】、【日本 ... 於 www.104.com.tw -

#83.政院:東北亞黃金航圈建構完成,帶動經濟動能 - 行政院

楊永明表示,「東北亞黃金航圈」是馬總統重要政見之一,期望藉由提升台北與東亞重要 ... 楊永明強調,台灣與日本在昨(10)日也已完成「台日航約」修約換文程序,雙方 ... 於 www.ey.gov.tw -

#84.理事-李明峻博士

台灣東北亞 學會秘書長. 日本岡山大學法學部副教授. 研究領域. 日本政治、日本外交. Back. Copyright © 2016 中華民國當代日本研究學會. All Rights Reserved. 於 www.tsjs.org.tw -

#85.工商社論》台灣因應東北亞新局之道 - 中國時報

換言之,中日韓FTA談判加速,將倒逼RCEP更積極推進談判。 展望未來,隨著朝鮮半島的完全去核化、東北亞漸趨 ... 於 www.chinatimes.com -

#86.東北亞公關顧問有限公司 - 台灣公司網

東北亞 公關顧問有限公司(NORTHEAST ASIA PUBLIC RELATIONS CON CO., LTD),統編:28622269,電話:03-9651277,公司所在地:宜蘭縣五結鄉中正路三段180號,代表人姓名:李貞遉, ... 於 www.twincn.com -

#87.[問卦] 台灣是東北亞還是東南亞國家啊?? PTT推薦- Gossiping

就地理位置上來看台灣的位置有點不上不下的剛好介於中間的樣子那台灣到底是跟日韓同一組的東北亞還是跟泰國菲律賓印尼同一組的東南亞. 於 pttyes.com -

#88.東北亞公關顧問有限公司- 台灣採購公報網決標公司資料庫

決標年度 得標件數 得標總金額 2013 4 1,720,165 2014 17 10,297,152 2015 15 7,850,981 於 www.taiwanbuying.com.tw -

#89.106年度東北亞區域技能競賽台灣邀請賽 - Facebook

Facebook. facebook. 106年度東北亞區域技能競賽台灣邀請賽. Loading... Try Again. Cancel. Loading... Loading... 於 m.facebook.com -

#90.東北亞市場-國際市場-市場行銷 - 台灣休閒農業發展協會

台灣 休閒農業發展協會於2007年起前往東京、大阪推廣,共參加11場國際旅遊展與44場推廣活動;辦理25團媒體與旅遊業者參訪團,產出184則報導及60條行程。 2012年日本東京見面 ... 於 www.taiwanfarm.org.tw -

#91.日韓海島這樣玩今夏就在東北亞火熱盛放! | 奧丁丁| LINE TODAY

濟州島從台灣直飛只需要100分鐘,超適合來一趟說走就走的旅行,而且觀光資源超豐富,上山下海賞花逛街一次滿足,還有超多打卡勝地,不只適合情侶出遊、 ... 於 today.line.me -

#92.獨家/台灣是東亞還東南亞?徐旭東也講錯!網瘋狂論戰國中 ...

東亞大致可分為大中華區、東北亞(包括日本與南北韓)和內陸地區三部分。 東南亞—亞洲東南半部,包括中南半島、菲律賓群島和南洋群島。 於 tw.tech.yahoo.com -

#93.東南亞與東北亞居民的心態對比 - 人間福報

東北亞 的香港、中國大陸、台灣,也就是「兩岸三地」的華人社會。人們感受到的是壓力沉重、憂鬱、焦慮、不快樂。 兩岸三地雖然政治體制不同,經濟制度各異,歷史 ... 於 www.merit-times.com -

#94.來趟深度公路之旅!從山林聚落到東北亞最高峰:台21線

有沒有這麼一條路,跨越多條溪流,穿梭山林之間,途經全台最有魅力的湖泊、直達東北亞最高峰的入口?踏上台21線,從山林聚落到東北亞最高峰,走遍中部最迷人的風景! 於 taiwan.sharelife.tw -

#95.研究分享 - 遠景基金會

日本;岸田文雄;安保;區域安全;東北亞. 標題. 2023美日二加二會談後的東北亞情勢. 作者. 李明峻. 張貼日. 2023/02/24. 關鍵字詞. 美國;日本;台灣;東北亞;區域安全; ... 於 www.pf.org.tw -

#96.日本韓國日本 關東、中部北陸-瑞恩國際旅行社

同業會員登入-忘記密碼. 已發送到您的信箱! 出發地. 不限, 台灣桃園國際機場. 目的地. 亞洲; 歐洲; 美洲; 非洲; 大洋洲. 東亞. 港澳大陸. 東北亞. 日本; 韓國 ... 於 rejoicetour.com.tw -

#97.東北亞| 台灣政治學刊

自1958 年Organski 提出權力轉移理論(Power transition theory)以來,其有效地解釋了大國間的戰爭,並成功地挑戰權力平衡理論(Balance of power theory),成為解釋 ... 於 www.tpsr.tw -

#98.東北亞旅遊行程搜尋 - 雄獅旅遊

提供國內外旅遊景點推薦和優質行程,走訪東北亞和體驗精彩的台灣、日本、韓國、泰國、大陸、歐洲、美國、加拿大、澳洲、紐西蘭,此生必去的峇里島、關島、帛琉、馬爾地 ... 於 travel.liontravel.com -

#99.[問卦] 台灣到底算東亞還東南亞? - Gossiping板- Disp BBS

如題就地理位置來說,台灣剛好在日本韓國這些東亞國家的下面又剛好在菲律賓印尼馬來西亞這些東南亞國家的上面日本人覺得台灣這麼熱又很多水果, ... 於 disp.cc -

#100.東北亞 - 環遊國際旅行社

入境台灣旅遊. Entry Permit Application to Taiwan for Mainland China Passport Holders. 東北亞. - 請選擇-, 東北亞. 環遊國際旅行社. 交觀甲字第5934號. 於 www.hitour.com.tw