台灣離婚率內政部的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦俞百羽寫的 離婚法律實務 和日本NHK特別採訪小組(NHK「女性の貧困」取材班)的 女性貧困:負貸、漂流、未婚單親,陷入惡性循環的貧困女子都 可以從中找到所需的評價。

另外網站歷年出生率/死亡率/結婚率/離婚率統計表 - 楊梅區戶政事務所也說明:年份 出生人數 粗出生率(%) 死亡人數 粗死亡率(%) 結婚對數 粗結婚率(%) 離婚對數 粗離婚... 85 1915 17.26 582 5.25 966 8.71 196 1.77 86 2057 17.69 577 4.96 1015 8.73 208 1.79 87 1792 14.82 598 4.94 920 7.61 272 2.25

這兩本書分別來自元照出版 和寶瓶文化所出版 。

國立臺灣師範大學 人類發展與家庭學系 周麗端所指導 簡耀的 成年前期父母關係、戀愛交往經驗與結婚期待之關聯 (2021),提出台灣離婚率內政部關鍵因素是什麼,來自於成年前期、結婚期待、父母關係、台灣青少年成長歷程研究、戀愛交往。

而第二篇論文國立政治大學 法律學系 林秀雄、許政賢所指導 詹媜媁的 剩餘財產分配請求權之研究 (2021),提出因為有 剩餘財產分配請求權、夫妻財產制、法定財產制、婚後財產的重點而找出了 台灣離婚率內政部的解答。

最後網站結婚沒5年就掰!去年平均每日破百對離婚創近10年新高則補充:內政部 公布最新統計,去年我國離婚對數共4萬7888對,較前年減少3722對, ... 對,2018至去年離婚對數連續緩降至4萬7888對;另110年有偶人口離婚率男性 ...

離婚法律實務

為了解決台灣離婚率內政部 的問題,作者俞百羽 這樣論述:

本書以案例為論述主軸,聚焦於離婚所涉及之相關程序及法律問題進行解析。在「決定離婚前」,本書提供一些參考面向,以利讀者衡量自己是否應走向離婚之路 ; 在「決心離婚後」,就如何提出讓雙方接受的協議條件、規劃合理的財產分配、妥善安排親子的照護等問題,皆有明確的教戰策略 ; 在「進入訴訟時」,指導讀者如何列舉讓法官認可的離婚事由、相關人事的蒐證方式、應得財產的攻防保衛、孩子照顧責任之分配等,皆有詳細闡釋。筆者以其獨特的散文式筆觸,在嚴謹的結構下能深入淺出,是一本能夠作為床頭書的離婚法律寶典。

成年前期父母關係、戀愛交往經驗與結婚期待之關聯

為了解決台灣離婚率內政部 的問題,作者簡耀 這樣論述:

在我國晚婚、不婚的趨勢底下,本研究有別於以往針對結婚行為的研究,更聚焦在年輕人對於結婚之看法與動機,且特別著重成年前期此一關鍵階段,在我國的社會脈絡下針對「父母關係」、「戀愛交往經驗」與結婚期待之關聯進行研究,並使用「臺灣青少年成長歷程研究」(TYP)J1樣本第九波2009年之資料,樣本年齡為21-25歲,刪除遺漏值後,有效樣本共631人,以階層邏輯迴歸與階層迴歸分別對依變項(結婚傾向、預期結婚年齡)進行分析。研究結果發現:一、成年前期父母關係、戀愛交往經驗、結婚期待之情形成年前期年輕人在整體樣本中(n = 631),父母離婚比例不高、知覺父母衝突程度低、有過戀愛交往者比例高達近七成、戀愛交

往次數平均為1.88、想結婚比例為78.6%。在戀愛交往者中(n = 436),戀愛交往滿意度高。而在想結婚者中(n = 496),預期結婚年齡平均數為28.42歲(男性28.75歲、女性28.13歲)。二、控制背景變項後,成年前期父母關係、戀愛交往經驗與結婚期待之關聯(一)在整體樣本中(n = 631),知覺父母衝突、戀愛交往狀態對結婚傾向有顯著解釋力,知覺父母衝突越低、目前交往者,越持有結婚傾向。(二)在戀愛交往者中(n = 436),戀愛交往狀態、戀愛交往滿意度對結婚傾向有顯著解釋力,目前交往者、戀愛交往滿意度越高,越持有結婚傾向。(三)在想結婚者中(n = 496),戀愛交往狀態、戀愛

交往次數對預期結婚年齡有顯著解釋力,目前交往者、戀愛交往次數越多,預期結婚年齡越低。(四)在想結婚之戀愛交往者中(n = 375),戀愛交往狀態、戀愛交往次數、戀愛交往滿意度對預期結婚年齡有顯著解釋力,目前交往者、戀愛交往次數越多、戀愛交往滿意度越高,預期結婚年齡越低。

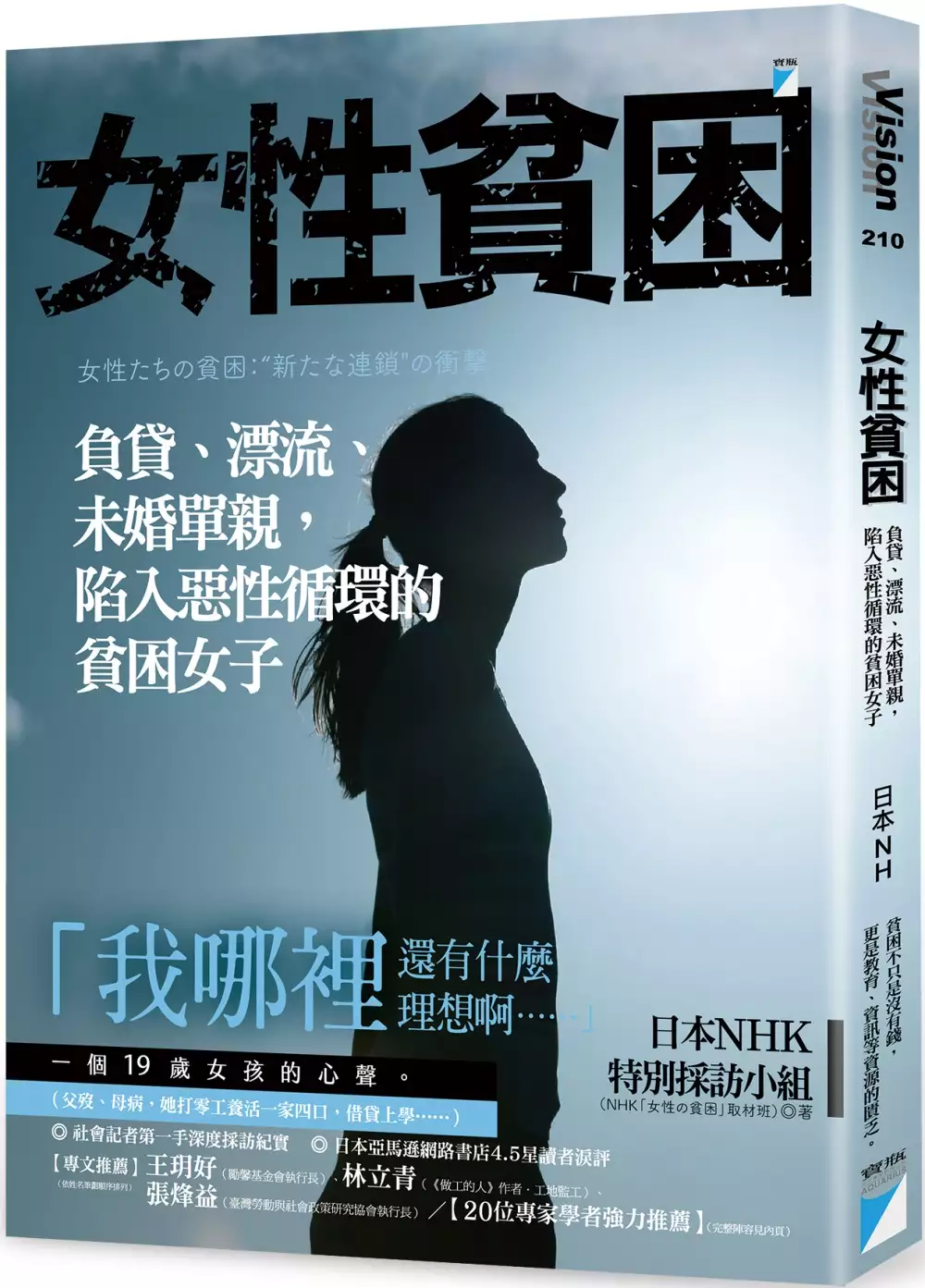

女性貧困:負貸、漂流、未婚單親,陷入惡性循環的貧困女子

為了解決台灣離婚率內政部 的問題,作者日本NHK特別採訪小組(NHK「女性の貧困」取材班) 這樣論述:

「我哪裡還有什麼理想啊……」 ──一個19歲女孩的心聲。 (父歿、母病,她打零工養活一家四口,借貸上學……) 大學一畢業,便負債二十年的學貸女孩; 深夜拖著行李箱,茫然無依的漂流少女; 半坪小窩,蝸居逾兩年,母女三人同為網咖難民; 單親媽媽最後的生存希望,是附設免費托兒的酒店…… 這個社會,給了她們什麼樣的明天? [缺乏家庭支持、缺少穩定工作、缺席的社會支援] 她們在人生起點就被剝奪了希望。 →「貧困」,不僅是沒有錢,更是指壓榨、漠視、孤立,以及教育、資訊等各項資源的匱乏──她們身處社會底層,儘管奮力掙扎,仍難以脫困。 這些女性,可能化妝精緻,或是

穿著普通學生服,不符一般對於貧窮的想像,但其實光是最低限度地「正常」活著,便耗盡力氣。然而,她們的聲音被僵固高牆隔絕,外界聽不到,便不去看見。 ‧十六歲的漂流少女:「能活到三十歲就知足了。」(遭繼父性虐待,離家後,以援交為生。) ‧十九歲的網咖難民女孩:「無論對人生還是社會,我早已什麼也不期待了。」(母親離婚後崩潰,靠她打工養家,和同樣中輟的妹妹一天只吃一餐,寄居網咖。) ‧二十七歲的八大女子:「店裡的人和客人,像家人一樣地關心我。」(國中畢業後離家,與再婚的母親從此失聯。) ‧四十歲的單親媽媽:「我只能拿比自己慘的人來自我安慰。」(離開了家暴丈夫,獨力扶養兩個孩子,英語能力

強,卻只找得到約聘工作。) 日本平均每三名單身女性,就有一人深陷貧困。而在臺灣,女性戶長的「家戶貧窮率」高於男性戶長,女性的平均薪資卻只有男性的八成六。 這是沒有終點的惡性連鎖:家庭關係斷裂、社會資源潰敗、穩定工作無望,年輕的單親媽媽孤立無援,或是投靠更邊緣的性產業;而她們的小孩長大之後,又繼承新的貧困家庭…… 我們真的可以將所有責任都推卸給 這些默默努力的人嗎? ◎【鏡頭之外,報導團隊的嘆息】 (摘自《女性貧困》內文) ‧單親媽媽在經濟支援不足的情況下,會將貧困傳給下一代。貧困出身的孩子剛踏入社會,就已經輸在人生的起點,所以有人無論如何掙扎,也擺脫不了窮

困。──戶來久雄(NHK報導局科學文化部副部長) ‧原本應該是最發光的年紀,卻在人生的起點,就已被剝奪了「夢想」與「希望」。──三村忠史(NHK報導局社會節目部總製片人) ‧家庭不穩定的女性容易早婚、早生小孩,而且早婚的人離婚率很高。她們缺乏在社會上通用的技能,要找工作也更困難。──村石多佳子(記者) ‧大街上隨處可見拖著行李箱的少女,背後竟是貧困的淒慘現實。她們奮力想掙脫,然而垂死掙扎的結果,卻是「漂流」在這社會上。──板倉弘政(記者) ‧單親媽媽的存在,正是女性貧困的象徵。──丸山健司(導播) ‧我無法對一個已經非常努力的人說加油。我甚至想說「你已經不用再努力

了」。──宮崎亮希(導播) 本書特色 ◎社會記者第一手深度採訪紀實,日本亞馬遜網路書店4.5星讀者淚評。 ◎貧困不只是沒有錢,更是教育、資訊等資源的匱乏。 ◎王玥好(勵馨基金會執行長):「《女性貧困》書中採訪報導的內容,不僅在日本,臺灣其實也真實發生著,是勵馨無數服務對象的寫照。」 ◎林立青(《做工的人》作者‧工地監工):「看完這本書以後,令我更加難過的是這本書完成於二○一四年,卻完全可以預言到臺灣現在的二○二一。」 ◎張烽益(臺灣勞動與社會政策研究協會執行長):「臺灣也需要一本臺灣版的《女性貧困》,來引發社會輿論的重視,這樣對於陷入貧窮流沙的女性,才會有重見希望與光明

的一天。」 名人推薦 20位重量發聲,齊心推薦 ──別以為「與我無關」,社會是相通相連的 (依姓名筆劃順序排列) 【專文推薦】 王玥好(勵馨基金會執行長) 林立青(《做工的人》作者‧工地監工) 張烽益(臺灣勞動與社會政策研究協會執行長) 【強力推薦】 大師兄(《比句點更悲傷》作者) 王婉諭(立法委員) 王順民(中國文化大學社會福利學系教授) 王慧珠(彭婉如文教基金會執行長) 朱剛勇(人生百味共同創辦人) 何素秋(家扶基金會執行長) 呂秋遠(律師) 李佳庭(芒草心慈善協會社工) 杜瑛秋(財團法人台北市婦女救援社會福利事業

基金會執行長) 范國勇(現代婦女基金會執行長) 覃玉蓉(婦女新知基金會祕書長) 賀照緹(導演) 馮燕(國立臺灣大學社會工作學系教授) 黃克先(國立臺灣大學社會學系副教授) 黃淑英(台灣女人連線理事長) 鄭國威(NPOst公益交流站共同創辦人) 鄭麗珍(國立臺灣大學社會工作學系教授)

剩餘財產分配請求權之研究

為了解決台灣離婚率內政部 的問題,作者詹媜媁 這樣論述:

我國於1985年引入剩餘財產分配請求權,並於2002年全面修正夫妻財產制時,增訂一系列相關規定,完整建構起剩餘財產分配請求權之制度。而現行體系運作至今已20年的時間,其中也存在許多問題。首先關於請求權是否具有一身專屬性,曾歷經數次修正,立法者最後雖認定其為一身專屬之請求權,但此見解卻飽受學者批評。而剩餘財產分配請求權目的在於合理評價夫妻於婚姻關係中之貢獻,因此剩餘財產分配範圍以及計算算基準時點,均成為重要課題,但因現行規定之不足,使得實務運作上產生許多疑問;且2006年作成之釋字第620號解釋,認為第1030條之1具有溯及效力,法條制定前所取得之婚後財產亦應列入分配範圍之見解,也遭到學者猛烈

批判。此外,為了使剩餘財產分配請求權制度能夠實現,立法者新增了關於保全措施的規定,然而這些規定雖能達到確保請求權落實之目的,但在制度設計上,卻產生了過度保障剩餘財產分配請求權之疑慮。最後立法者於2021年修正第1030條之1第2項、第3項規定,將顯失公平之事由具體化,期盼法院審酌時的標準能夠一致,立意雖佳,卻仍然有未盡之處。本文先從剩餘財產分配請求權之立法發展切入,理解制度背後的意涵,並以剩餘財產分配請求權運作至今所產生之問題為研究重點,整理、歸納並分析實務與學說見解,並於文末提出個人建議,期望能為將來修法提供方向。

台灣離婚率內政部的網路口碑排行榜

-

#1.有偶人口離婚率 - 政府資料開放平臺

XLS 檢視資料 有偶人口離婚率按性別及5歲年齡組分. 檢視資料. 提供機關. 行政院. 提供機關聯絡人姓名. 內政部高岱瑋(02-23565350). 更新頻率. 於 data.gov.tw -

#2.台灣離婚率2021內政部的推薦與評價, 網紅們這樣回答

台灣離婚率 2021內政部的推薦與評價,的和這樣回答,找台灣離婚率2021內政部在的就來疑難雜症萬事通,有網紅們這樣回答. 於 faq.mediatagtw.com -

#3.歷年出生率/死亡率/結婚率/離婚率統計表 - 楊梅區戶政事務所

年份 出生人數 粗出生率(%) 死亡人數 粗死亡率(%) 結婚對數 粗結婚率(%) 離婚對數 粗離婚... 85 1915 17.26 582 5.25 966 8.71 196 1.77 86 2057 17.69 577 4.96 1015 8.73 208 1.79 87 1792 14.82 598 4.94 920 7.61 272 2.25 於 www.yangmei-hro.tycg.gov.tw -

#4.結婚沒5年就掰!去年平均每日破百對離婚創近10年新高

內政部 公布最新統計,去年我國離婚對數共4萬7888對,較前年減少3722對, ... 對,2018至去年離婚對數連續緩降至4萬7888對;另110年有偶人口離婚率男性 ... 於 ctee.com.tw -

#5.結婚數連六年下滑是什麼讓人不婚

標籤:婚姻, 不婚, 未婚, 晚婚, 離婚, 結婚, 結婚率, 薪水, 學歷, 男性所得, 女性, ... 另外在內政部委託民間團體所做的報告也有提到這樣的現象:「台灣將結婚生子看做 ... 於 news.pts.org.tw -

#6.戶籍謄本線上申請原來這麼簡單?花3分鐘線上搞定不用親自跑戶政

戶籍謄本是戶政事務所紀錄您個人的戶籍資料,例如:出生、結離婚、改名、收養、死亡等各種身分異動的紀錄,還有個人的遷徙、領證紀錄等。 於 loan588.com -

#7.台灣民眾婚姻現況統計分析 - DEMO X

我們希冀透過此研究了解台灣 ... 有偶人口離婚率隨年齡增長而遞減。 ... 内政部-人口統計-結婚與離婚: https://www.ris.gov.tw/app/portal/346. 內政部-- 離婚人數(按 ... 於 demox.tw -

#8.台灣離婚率高嗎? 結婚10年以上離婚數占比高達43.4%;婚齡 ...

△108年度離婚對數:根據內政部最新統計,108年當年度離婚對數約有5萬4,346對;108年當年度結婚對數約有13萬4,524對。 也就是說108年度新增的結婚對數 ... 於 davidhuang1219.pixnet.net -

#9.[新聞] 5月總人口數2336萬人出生數回升至萬人- 看板Gossiping

完整新聞內文: 內政部今(9)日公布最新人口統計,今年5月底台灣人口 ... 對,其中不同性別4690對,相同性別67對,折合年粗離婚率為千分之2.40。 5. 於 www.ptt.cc -

#10.粗結婚率、粗離婚率統計表(90年起)-本市各區粗出生率、粗死亡率

本市各區粗出生率、粗死亡率、粗結婚率、粗離婚率統計表(90年至111年) · 點閱數:28 · 資料更新:112-04-11 16:09 · 資料檢視:112-04-11 16:09 · 資料維護:臺北市北投區戶政 ... 於 bthr.gov.taipei -

#11.生命統計 - 中華民國統計資訊網

資料項目 背景說明 發布機關 出生數、出生率、死亡數、死亡率 說明文件 內政部戶政司、統計處 簡易生命表 說明文件 內政部統計處 嬰兒出生數按生母年齡分(按發生日期) 說明文件 內政部戶政司、統計處 於 www.stat.gov.tw -

#12.內政部全球資訊網-中文網-婚姻狀況

未成年已婚率. ps01-22. 離婚人數. ps01-23. 離婚人數-按年齡分. ps01-24. 離婚人數-按教育程度分. ps01-25. 有偶人口離婚率. 有偶人口離婚率 ... 於 www.moi.gov.tw -

#13.111 年度統計專題報告 - 高雄市政府民政局

兩週年,針對年齡、結離婚率…等議題討論。 一、初婚年齡延遲及教育程度婚姻關係. 依據內政部統計資料民國109 年初婚年齡男性平均數32.3 歲,女. 於 cabu.kcg.gov.tw -

#14.【圖表】2020年台灣結婚的人少了,離婚也少了 - 關鍵評論網

2020肺炎疫情全球大流行,許多日常都被改變,國外因封城措施使離婚上升。而疫情相對比較安全的台灣又如何呢?本文整理內政部,帶我們從資料瞭解疫情下 ... 於 www.thenewslens.com -

#15.AI能斷家務事 離婚損害之實證研究

根據內政部戶政司統計資料顯示,台灣社會粗離婚率(指某一特定期間之離婚對數對同一期間之總人口數的比率) ... (二)判決離婚中請求民法第1056條第2項慰撫金之案件下降. 於 web.ntnu.edu.tw -

#16.2022-08-25|台灣離婚率亞洲之冠| | 講客廣播電臺

台灣離婚率 亞洲之冠:. 根據內政部統計,台灣離婚在2020年高達5萬1,680對,位居亞洲之冠,所有年齡層中,以「 ... 於 www.hakkaradio.org.tw -

#17.「家庭狀況」相關新聞 - CTWANT

父母離婚恐影響小孩的一生! 注意5大重點減少對孩子的傷害. 台灣離婚率高居亞洲第一,根據內政部最新統計,2021年離婚對數4 ... 於 www.ctwant.com -

#18.同林鳥各自飛? 50歲以上離婚率攀升|華視新聞20210509

國外研究發現,五十歲以上的熟齡 離婚率 快速上升,對照國內,根據 內政部 的統計,近十年來,55歲以上離婚人數,男女皆逐年攀升,雖然男性人數仍多於女性 ... 於 www.youtube.com -

#19.台灣離婚人口22年增3.58倍 - 人間福報

【本報台北訊】台灣正式邁入晚婚、高離婚率社會階段。行政院內政部最新統計資料指出,去年有六萬多對夫妻離婚,是結婚對數的一半;二十二年間,台灣離婚對數增加三點五 ... 於 www.merit-times.com -

#20.移民署中文網-外籍配偶(含大陸、港澳地區人民)

統計資料 · 大陸地區人民進入台灣地區 · 外籍配偶(含大陸、港澳地區人民) · 移民輔導 · 面談 · 各機場、港口入出國(境)人數 · 查緝人口販運 · 移工 · 外僑居留 於 www.immigration.gov.tw -

#21.結婚沒5年就掰!去年平均每日破百對離婚創近10年新高- 生活

內政部 公布最新統計,去年我國離婚對數共4萬7888對,較前年減少3722對,連續3722對,平均每日約有131.20對離婚;婚齡中位數為7.95年,顯示半數離婚者 ... 於 www.chinatimes.com -

#22.台灣離婚率統計詳盡懶人包(2023年更新) - 宜東花 - ethotel365

根據內政部統計,去年(2020)台灣有高達5萬1680對夫妻離婚, ... 台灣離婚率統計不管社會怎麼發展,婚姻依然是柴米油鹽醬醋茶,父母輩的離婚率低並不 ... 於 www.ethotel365.com.tw -

#23.40年重劃,本以為有生之年等不到了」2張圖對比:塭仔圳如何 ...

... 年經內政部通過並實施「新泰塭仔圳市地重劃案」,這意味著鐵皮廠聚落勢將 ... 就可以帶動北台灣的發展,北台灣發展上來,台灣就更有力量往前走。 於 www.businesstoday.com.tw -

#24.唐納·川普 - 维基百科

唐納·約翰·川普(英語:Donald John Trump;1946年6月14日—),美國政治人物,第45任美国总统。 ... (1993年结婚—1999年離婚); 梅拉尼娅·特朗普(2005年结婚). 於 zh.wikipedia.org -

#25.對台灣離婚率亞洲第一的現象解讀!

日前內政部公布調查統計結果:台灣去(2006)年有六萬四五四○對離婚,平均每天就有一七七對夫妻「一拍兩散」,離婚率高居亞洲第一;而這樣的結果, ... 於 www.npf.org.tw -

#26.社區發展季刊101期 - Google 圖書結果

內政部 社區發展雜誌社 ... 三、核心家庭增加、單親家庭增加和離婚率上升(一)核心家庭增加:所謂的「核心家庭」是指由夫妻 ... 而台灣地區的核心家庭是否有漸增加的趨勢? 於 books.google.com.tw -

#27.內政統計通報

內政部 統計處. 109年7月11日. 108年國人離婚計5.4 ... 年離婚對數連續緩降;另108 年有偶人口離婚率男性為10.42‰,女性為10.56‰,分. 別較99 年減少0.90 個及1.03 個千 ... 於 www.stat.org.tw -

#28.我國離婚率發展之趨勢、影響及因應作法之研究

三、重要發現本研究的重要發現可分成六個面向來討論: (一) 台灣家庭價值改變 ... 主辦機關:內政部;協辦機關:各直轄市、縣市政府) (3) 在進行離婚程序時,應該 ... 於 www.cier.edu.tw -

#29.內政部公布110年統計5年內離婚者占34.75%創新高 - Yahoo奇摩

(中央社記者賴于榛台北23日電)內政部最新統計,民國110年離婚對數4萬7888對,已連續4年下降;婚齡中位數為7.95年,顯示半數離婚者婚齡未超過8年,其中又 ... 於 tw.yahoo.com -

#30.400405.pdf - 政治大學

台灣離婚率 : 內政部戶政司。 日本離婚率:Ministry of Health, Labour and Welfare.< http://www.mhlw.go.jp/english/database/db-hw/vs01.html>. 韓國離婚率:Byun ... 於 nccur.lib.nccu.edu.tw -

#31.台灣離婚率到底是多少?結婚的風險高嗎?

前陣子有網路鄉民信誓旦旦說台灣離婚率50%,某些把妹教練或紅藥丸信徒也常 ... 從內政部統計處的資料來看,有114,606對結婚,47,888對離婚。 於 manabear.tw -

#32.【好聚好散】台灣108年5.4萬對夫妻離婚婚齡「未滿5年者」創 ...

內政部 表示,99年離婚5萬8037對,緩減向下至103年5萬3144對最低後,再緩增至106年的5萬4439對,107、108年離婚對數連續緩降;去年有偶人口離婚率男性為千 ... 於 www.taiwannews.com.tw -

#33.首見台灣今年結婚離婚對數將近一比一台大教授曝1隱憂 - ETtoday

根據內政部公布的最新資料統計顯示,2021年1月至8月全國共有6萬9461對新人結婚,而2020年一整年共有12萬1702對結婚,若扣除2020年9月至12月的數據,同樣以 ... 於 www.ettoday.net -

#34.內政部正式認證桃園市粗結婚率5.45‰冠全台 - 台灣好新聞

據內政部最新統計,106年7月桃園市粗結婚率5.45‰全台灣最高,花蓮縣則是粗離婚率2.93‰全台灣第1。(圖資料照片/). 8月2日台中市長林佳龍宣布台中市人口 ... 於 www.taiwanhot.net -

#35.台灣離婚率 - 風傳媒

台灣 出生率再創新低!內政部公布最新數據:2022新生兒僅不到14萬人2023-02-10 16:52:28婚姻是愛情的墳墓?台灣人離婚7大理由排行榜曝光,第三名根本隱藏版感情 ... 於 www.storm.mg -

#36.結婚率統計2023-在Facebook/IG/Youtube上的焦點新聞和熱門 ...

資料項目, 背景說明, 發布機關. *, 出生數、出生率、死亡數、死亡率, 內政部戶政司、統計處. *, 結婚對數、結婚率、離婚 ... 於 year.gotokeyword.com -

#37.本島離婚率「彰化」最低民眾狂酸原因是這個

根據內政部最新統計數據,全國離婚率最低的縣市,除了離島的金門外,本島就是彰化縣最低,反觀最高則是花蓮,彰化縣府分析原因,應該和彰化人堅守「與 ... 於 news.ttv.com.tw -

#38.宜蘭縣政府民政處宜蘭縣離婚婦女擔任未成年子女權利義務行使 ...

已經高居亞洲第一或第二,依內政部統計顯示,104年至106年台灣離婚率. 由2.28‰攀升至2.31‰,是全亞洲除了中國以外離婚率最高的國家,而夫. 妻離婚造成家庭處於不穩定的 ... 於 ws.e-land.gov.tw -

#39.破繭而出: 開啟新生命的五個途徑 - 第 57 頁 - Google 圖書結果

57 環境調適等因素造成離婚率偏高,台灣離婚率與其他國家有些不同。另外,根據內政部戶政司統計,以民國101年為例,全年離婚對數即達5萬5千980對,平均每天有150餘對離婚, ... 於 books.google.com.tw -

#40.內政部公布110年統計5年內離婚者占34.75%創新高| 生活 - 中央社

內政部 最新統計,民國110年離婚對數4萬7888對,已連續4年下降;婚齡中位數為7.95年,顯示半數離婚者婚齡未超過8年,其中又以婚齡未滿5年占34.75%最多 ... 於 www.cna.com.tw -

#41.2019電腦地圖繪製比賽得獎作品 - 中華民國地圖學會

台灣 1990年代經濟起飛,高等教育的普及,根據的結論,女性的高教育程度與離婚率有顯著的相關性。 時至今日,情況已有所不同。根據當今內政部戶政司的年報顯示,教育 ... 於 www.ccartoa.org.tw -

#42.表格 - 總體統計資料庫- 行政院主計總處

原始值 年增率(%) 原始值 原始值 年增率(%) 原始值 原始值 年增率(%) 原始值 年增... 2000 181,642 4.87 8.19 52,670 7.48 2.37 21,338 45.41 19,062 49.85 2001 170,515 ‑6.13 7.63 56,538 7.34 2.53 19,405 ‑9.06 16,988 ‑10... 2002 172,655 1.26 7.69 61,213 8.27 2.73 20,107 3.62 17,339 2.07 於 statdb.dgbas.gov.tw -

#43.台灣每天平均離婚147對婚齡未滿5年佔最多 - 風向新聞

台灣離婚率 一直是亞洲數一數二地高。根據內政部的資料顯示,台灣離婚對數在105年有5萬3850對,平均每天有147對左右離婚的夫妻。 圖片來源:123RF. 於 kairos.news -

#44.國內指標-有偶人口離婚率 - 行政院

指標名稱:, 有偶人口離婚率. 指標定義:, 有偶人口離婚率. 提供機關:, 內政部. 最近發布日期:, 2023-05-31. 領域及分類:, 教育、媒體與文化. 於 www.gender.ey.gov.tw -

#45.3萬元房貸補貼42萬人申請首批通過審核最快下月撥款| 政治快訊

行政院今(8)日召開記者會,報告疫後特別預算推動情形,其中內政部營建署所辦理「中產以下自用住宅貸款戶支持專案」,已於本月初開放線上申請, ... 於 www.nownews.com -

#46.台灣地區兩性婚姻趨勢分析 - 國家發展委員會

離婚對數. 資料來源:內政部,「中華民國人口統計年刊」,各年及網站。 進一步觀察國際間離婚率及結婚率,表3所列各國以蒙古共和國結婚率19.0‰最高,烏拉圭3.7‰最低, ... 於 ws.ndc.gov.tw -

#47.== 性別in 彰化師範大學== 性別與家庭電子季刊

由於近年來台灣工業化和現代化等變遷因素,使得家庭結構亦產生改變,如外籍配偶的增加、單親家庭的增加、原住民家庭的增加等,而離婚率上升和結婚率下降則是讓家庭結構 ... 於 gfs.heart.net.tw -

#48.台灣的離婚率|LEG8DA9|

在台湾,同性婚姻今年5月24日起可办理登记,据中央社的报道,台“内政部”表示,截至8月底止,已有1827对登记结婚,另有34对终止结婚登记,离婚率仅为1.86%。 女性及男性离婚率则较 ... 於 sr.lease-advice.org.uk -

#49.台版《婚姻故事》關鍵報告:不到7年就會癢、最愛離的不是 ...

這部電影名為「婚姻」,實際上談的卻是「離婚」;而2019年的台灣,平均每10分鐘, ... 但根據內政部統計,2018年全台離婚率最高的縣市是花蓮縣(2.89 ... 於 www.businessweekly.com.tw -

#50.超過3成結婚不到5年就離!創10年新高 - 新唐人亞太電視台

【新唐人亞太台2022 年07 月23 日訊】根據 內政部 最新統計。去年 台灣離婚 對數共4萬7千8百88對,平均每天有1百31.20對 離婚 ,已連續4年下降。 於 www.ntdtv.com.tw -

#51.家庭教育學: 社會學取向 - 第 244 頁 - Google 圖書結果

... 生小孩的家庭增加根據內政部的統計資料,台灣地區二○○四年育齡婦女的總生育率為一點二四人, ... 也反應人們對婚姻的不穩定性有所畏懼,例如看到不斷攀高的離婚率。 於 books.google.com.tw -

#52.「讓離婚像換內褲一樣」美國右翼人士批「無過失離婚」是懲罰 ...

相愛容易相處難台灣離婚率居全亞洲之冠. 根據台灣內政部統計,2021年我國離婚對數共4萬7888對,平均每日約有131.20對離婚;其中婚齡 ... 於 dq.yam.com -

#53.5月總人口數2336萬人出生數回升至萬人 - 好房網News

內政部 昨(9)日公布最新人口統計,今年5月底台灣人口總數2336萬1084人, ... 對,其中不同性別4690對,相同性別67對,折合年粗離婚率為千分之2.40。 於 news.housefun.com.tw -

#54.在家庭中成長:非傳統家庭學生團體諮商 - Google 圖書結果

根據內政部(2005)統計資料顯示,台閩地區粗離婚率十四年間約增加一倍, ... 最近十年來,台灣跨國婚配人數遽增,根據行政院主計處2006年4月發布的資料顯示外籍配偶共有三十 ... 於 books.google.com.tw -

#55.新新聞周刊: 1623期 - 第 45 頁 - Google 圖書結果

進入二十一世紀之初,台灣離婚率一度飄升,二○○三年曾高居亞洲第一、世界第一一:雖 ... 依內政部最新 1026 286 5796 565 9949 655 6621 1979 1299 離婚對數 2.76 2.76 ... 於 books.google.com.tw -

#56.內政部更統計了每千對的離婚件數,發現異國聯姻者是夫妻都為 ...

台灣 的離婚率也是年年攀升,從2014年以來,台灣的粗離婚率從2014年的千分之2.27攀升至2017年的2.31,台灣的離婚率也是名列前茅:高於日本、韓國、 ... 於 nicecasio.pixnet.net -

#57.《社會》台灣高離婚率,結婚未滿10年而離婚近5成4

「晚婚」、甚至「不婚」逐漸成為主流的情況下,近年來離婚率只能說沒有繼續上揚。內政部官員分析說,雖然自由戀愛風氣盛行,女權主義高漲,離婚率「猜想」 ... 於 isites.nhu.edu.tw -

#58.內政部公布110年統計5年內離婚者占34.75%創新高

內政部 最新統計,民國110年離婚對數4萬7888對,已連續4年下降;婚齡中位數為7.95年,顯示半數離婚者婚齡未超過8年,其中又以婚齡未滿5年占34.75% ... 於 money.udn.com -

#59.去年離婚47888對5年內離異者占近3成5創新高 - Rti 中央廣播電臺

內政部 統計處22日公布去年(2021年)離婚相關數據,離婚對數達4萬7888對,其中不同性別4萬7381對,相同性別1507對,相比2020年減少3722對,連續4年下降;若 ... 於 www.rti.org.tw -

#60.通姦除罪化: 案例研究與實證分析 - 第 182 頁 - Google 圖書結果

(二)通姦罪之立法無助於離婚率之降低 1.台灣的離婚率不斷提昇,根據內政部的統計資料 32 ,台灣自 1994 年以來,粗離婚率 33 即逐年遞增,自 1994 年千分之 1.51 增至 2003 ... 於 books.google.com.tw -

#61.內政部最新統計!睽違2年半台灣7月人口轉為正成長 - 三立新聞

內政部 今(10)日公布最新人口統計資料,截至7月人口總數為2319萬64人, ... 對,其中不同性別4426對,相同性別50對,折合年粗離婚率為千分之2.27。 於 www.setn.com -

#62.中華民國內政部戶政司全球資訊網- 人口統計資料

離婚對數按離婚方式(按發生)(87) XLS ODS. 11. 離婚人數按原屬國籍(按登記及發生)(87) XLS ODS. 12. 離婚人數按年齡(按發生)(64) XLS ODS. 13. 有偶人口離婚率按 ... 於 www.ris.gov.tw -

#63.敲定訪中行程? 布林肯與秦剛通話 - 上報Up Media

秦剛在電話中就台灣問題等中方核心關係,闡明嚴正立場,強調美方應予尊重,停止干涉中國內政,停止以競爭為名,損害中方主橏安全發展利益。 於 www.upmedia.mg -

#64.現代台日通婚研究-以與日本人結婚之台灣女性為對象

然而在2008年的內政部調查報告卻指出國人和外籍配偶離婚的比率不斷增加,至2007年底,每五對離婚者有一對是異國聯姻,其中女性嫁給外國男性的離婚率更高達本國人的四倍 ... 於 ndltd.ncl.edu.tw -

#65.5月總人口數2336萬1084人出生數回升至萬人| 中央通訊社

(中央社記者賴于榛台北9日電)據內政部最新統計,今年5月底台灣人口 ... 對,其中不同性別4690對,相同性別67對,折合年粗離婚率為千分之2.40。 於 today.line.me -

#66.人類家庭制度崩潰!據內政部統計,台灣離婚在2020年高達5萬 ...

據內政部統計,台灣離婚在2020年高達5萬1,680對,位居亞洲之冠,所有年齡層中,以「35歲至39歲」為離婚率最高的階段。至於離婚原因,經統計結果顯示不外乎為:外遇、家暴、 ... 於 www.mobile01.com -

#67.離婚對數21年多2.6倍去年6萬怨偶分手女比男難再婚 - 茂盛醫院

據婚友社業者觀察,男女失婚後,男性比女性易找到第二春。 難能白首. 內政部戶政司司長謝愛齡昨出席台灣婦產科醫學會的「人口政策─為台灣的生命力 ... 於 www.ivftaiwan.tw -

#68.離婚家庭兒少現況檢視報告(附全文)

三月離婚潮,孩子怎麼辦? 每年有超過50000對夫妻離婚,全台有超過21萬以上離婚家庭兒少. 內政部戶政司統計,台灣2013年以來離婚率約2.3‰,與亞洲鄰近各國(韓國、 ... 於 www.children.org.tw -

#69.台灣為何離婚率亞洲之冠? 他見3友慘況:「貧賤夫妻百事衰 ...

據內政部統計,台灣的離婚率是全亞洲之冠,對此,一名網友便發文透露身邊3位朋友的職業分別是年薪破百萬的竹科工程師、餐廳老闆與公務員, ... 於 www.mirrormedia.mg -

#70.7年之癢縮為5年?結婚未滿5年離婚率居冠- 生活- 自由時報電子報

內政部 指出,台灣在1950年以後離婚率幾乎逐年緩慢上升,此狀況一直延續到90年代末期,而過去20年來,離婚率都介於2至3%。 請繼續往下閱讀... 因國人近年結婚對數下降, ... 於 news.ltn.com.tw