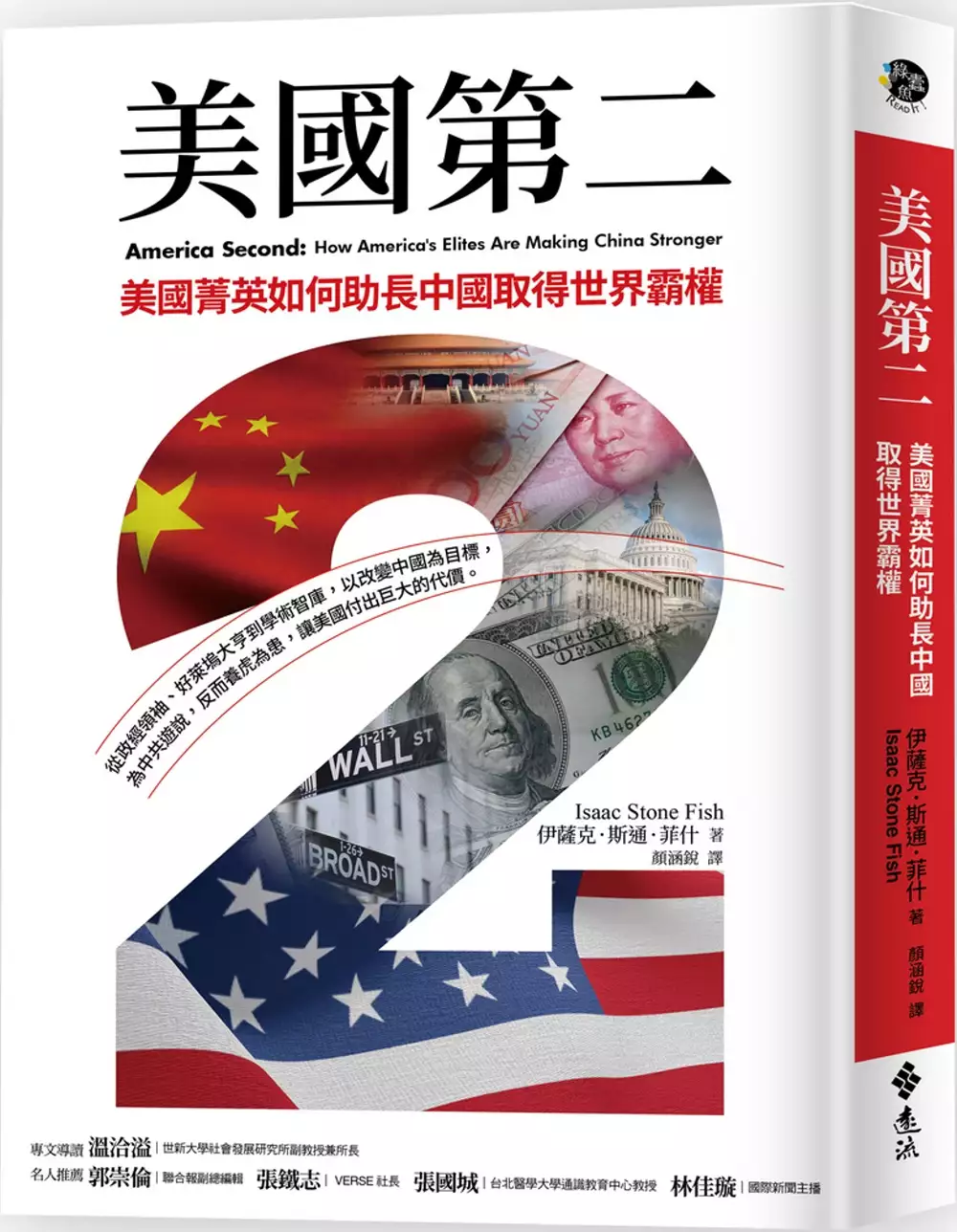

台裔美國人ceo的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦伊薩克.斯通.菲什寫的 美國第二:美國菁英如何助長中國取得世界霸權 和王力行的 一生帶著走的能力都 可以從中找到所需的評價。

這兩本書分別來自遠流 和天下文化所出版 。

國立臺灣大學 政治學研究所 張佑宗所指導 蔡秀勤的 中國崛起如何影響選民的投票行為:2012年臺灣總統選舉的分析 (2012),提出台裔美國人ceo關鍵因素是什麼,來自於中國因素、總統選舉、投票行為、兩岸關係。

而第二篇論文淡江大學 美洲研究所碩士班 王秀琦所指導 石偉真的 歐巴馬對拉美的外交政策(2009年~2012年5月) (2011),提出因為有 歐巴馬、美國外交政策、軟實力、巧實力、拉美、美拉關係的重點而找出了 台裔美國人ceo的解答。

美國第二:美國菁英如何助長中國取得世界霸權

為了解決台裔美國人ceo 的問題,作者伊薩克.斯通.菲什 這樣論述:

推開中國門背後 權力、金錢、影響力交織的超友誼關係 過去幾年,中美之間的關係轉變許多:從熱絡的經濟夥伴,到戒慎恐懼的亦敵亦友,再到公開的敵人。美國人對中國共產黨所提出的挑戰覺醒得很慢。這一切是怎麼發生的? 在本書中,作者回溯了中國共產黨對美國的影響的演化。他讓讀者看見,美國的領導者一開始是如何歡迎中國進入美國的經濟體系,相信透過貿易與參與,能讓中國變得更民主化。作者也說明,即使這樣的信念已被證實是一種誤導,但美國有不少商人與政治人物已變得太依賴中國而不敢挑戰它。 本書揭露了北京當局影響美國既深又廣的網絡,這網絡是多年安靜無聲地透過許多傑出人物建立起

來的,其中包括前美國國務卿季辛吉與歐布萊特、迪士尼前執行長艾格與布希總統家族。書中也告訴讀者如何對抗這樣的影響,而且不是以偏執狂、仇外者或種族主義者的方式。這是一個關於腐敗與誤用的善意、深具權威性與重要性的故事,不僅對美國的未來,也對世界上大多數國家的未來具有嚴肅的意涵。 《商業周刊》八月選書 專文導讀 溫洽溢|世新大學社會發展研究所副教授兼所長 名人推薦 郭崇倫|聯合報副總編輯 張鐵志|VERSE社長 張國城|台北醫學大學通識教育中心教授 林佳璇|國際新聞主播 好評推薦 幾十年來,美國對中國的政策一直存在「圍堵」和「交往」的雙重面向。但隨著中國經貿

實力的大幅提升,「交往」的內容和程度大幅超過,並且弱化了「圍堵」,這是作者撰述本書的重要背景,也是作者一連串憂慮的主要起源。作為台灣人,面對台灣近三十年來的「去中國」化(注意引號的位置),對中國的高度依賴,以及台灣各界菁英對中國的期待、渴望,中間利益的連結,實在遠過於美國,因此,非常推薦這本重要的著作。──張國城(台北醫學大學通識教育中心教授) 在本書的第三部第八章中,有一段話我認為應該用螢光筆大大註記:「美國政府應該更歡迎中國人前來美國工作、留學、生活,並強調它並不擔心華裔美人的忠心。拜登應該以美國總統的身分,向華裔美人所受到的不公平待遇道歉。向錢學森公開致歉,會是很好的第一步。」畢竟

從後疫時期至今,我們聽聞太多美國國內從疫情無限上綱,反過來霸凌亞裔人士的消息,延伸思考,就在全人類正處於疫後重新恢復交流時期,若以「疫前」(或是「疫中」)眼光來論斷他國,恐怕會成為國際排位賽中,名落孫山的新開始。本書從美國大歷史觀點,佐以作者個人經驗,鳥瞰今日美中關係互動;若因此替本書貼上政治標籤,反倒侷限於國際平台可發揮的影響力,故建議讀者應抱持獨立心態閱讀,方可得到更多收獲。──林佳璇(國際新聞主播) 這是那些權傾一時的人物與中國「專家」們(以及季辛吉)不希望你知道的事,那跟他們過去五十年來與中國共產黨之間的往來有關。美國第二?確實。而誰是第一?我們要的是原則、真相與同理心,還是偽善

、操控與貪婪?沒有一本書能提供更清楚的答案了。──美國漢學家林培瑞(Perry Link) 菲什的書提出許多重要議題:我們為什麼要繼續相信許多美國重量級外交家(像是季辛吉、歐布萊特)私底下為中國做顧問?他們優厚的薪酬是由中國共產黨(或是和中共掛勾的公司)所支付。這是一個棘手且重要的問題,由一個前美國駐北京特派員所提出。──拉那.佛洛哈(Rana Foroohar),《金融時報》(Financial Times) 《美國第二》是一本有關中共如何在美國建構他們影響力的書;該書經過仔細研究,富含自我意識以及有趣的描述。──季得恩.雷科門(Gideon Rachman)《金融時報》(F

inancial Times) 這是對為中國利益服務的美國領導人的強烈譴責……無論是在學術界還是在商業領域,中國都施加巨大的影響力。讓人大開眼界的一本書,讓我們看到中共如何在幕後操控美國經濟。──《科克斯書評》(Kirkus) 令人痛心的揭露……本書以尖酸的散文寫成。費雪的調查頗具說服力,他揭開腐敗及諂媚的沼澤如何讓地緣政治影響日漸嚴重。讀者們讀了一定大感震驚。──《出版週刊》(Publishers Weekly) 《美國第二》總結了中國共產黨在美國的最佳遊說者不是他的宣傳部,或是他們僱用的公關經紀,而是這些被中國巨大的市場利益所驅使的自我合理化的美國商人們。由於斯通.菲什

的精心研究,他的結論很不容易爭論。──歐維勒.薛爾(Orville Schell),「亞洲協會」美中關係中心主任

台裔美國人ceo進入發燒排行的影片

本集不藏私,告訴你行銷歐美市場視覺形象的撇步

你知道在北美做branding有很多毛嗎?隨便一張圖片,好比一個"拍手的emoji" 要做四種顏色,都是種族議題造成我們外國業者的不便(苦笑)。 經查 台灣podcast中,本集是第一個獨家 請到外國朋友 以第一手觀點、分享CRT深度議題。本來不太確定,但成果十分意外的好! 特別感謝本集國際來賓,美國資深白人工程師--Graham 以高超的中文能力,人在美國連線、用輕鬆詼諧的方式,分享在當地的個人觀點。

#CRT是學術界自省推動社會公義的理論 或是 #人人得而誅之的白人窘境 ?

★ 本集重點摘錄:

1. CRT, Critical Race Theory (批判種族理論) 為什麼在美國受熱烈爭議,造成在企業與職場中人與人之間意識形態的問題?(Ep06) 有些人因此離職 或被解雇...(本集)

2. 什麼是CRT? 是社會促進? 是仇富? 是邪教? (Ep06)

3. 川普停掉的"種族敏感計畫"(racial sensitivity trainings) , 名稱看起來很好, 為何被停?(Ep06)

3. 美國人認為亞裔被認為是接近白人特權?! 亞裔比白人有錢?!(本集)

4. 亞裔高階主管比例 (本集),從事產業

5. 收入與教育對應的關係 (本集)

6. 印裔為何獨佔CEO職務鰲頭(本集)

★ podcast簡介#國外商管類 讀書會,Great Managers are made, not born. 管理職人、熱愛學習的夥伴們,用一杯茶的時間,減少眼力腦力轉換成本,內化成你的獨門攻略。

★ 本集私語:此專訪分為兩集剪接,這集是part 2

★ 本集呼籲:請來此留email加入線上讀書會 https://lihi1.cc/tZCUD 之後會開群組.

本集言論為來賓觀點,不代表節目立場

★ 本集節目章節

開始時間 標題

北美行銷經驗, 圖文信息高度敏感,使人無所適從

不藏私花了千萬廣告預算才學到knowhow,告訴你

印度裔&亞裔美人 是間接得到白種特權,是接近白種優勢的一部分?!

美國人對亞裔的刻板印象

英國數據美國亞裔家庭的收入數據 (與教育程度對應的關係...)

華裔難擠美上流 印裔為何能霸佔CEO

@補充資料

1. CRT 批判性種族理論的重要主張之一,是美國由白種人霸權主宰,所有白種人都是種族主義者,並且受益於種族主義。(from自由時報 https://news.ltn.com.tw/news/world/breakingnews/3302256)

2. 川普停掉的"種族敏感計畫(racial sensitivity trainings)"??

因它被是認為是有毒的CRT包裝訓練,傳遞了不好的訊息 ex:大家均可以此攻擊白人, 但白人不能辯解,但實際上可能會造成更大的爭端,因白人仍占多數且會憤怒。企業與政府的這類訓練(racial sensitivity trainings),多以兩本書(如下) 來做主要的教材延伸。

好比類似 假設台灣 到現在還在校園跟企業用一種不友善的方式,強調省籍情結,而且政府還用稅金在內部做這個議題。

但也有學者非常不以為然,覺得不應該停。

2.1 Amazon書單: https://ppt.cc/f2kPBx

Critical Race Theory: The Key Writings That Formed the Movement 作者 Kimberle Crenshaw

White Fragility: Why It's So Hard for White People to Talk About Racism 作者 Robin DiAngelo

3. Coleman Hughes 有關種族和種族主義問題的輿論專欄作家, 有youtube & podcast

https://colemanhughes.org/

The music "A Silly Vocal Tune", is a derivative and licensed under CC BY by blimp66, freesound.org

4. 什麼是 "white fragility白人脆弱"

https://stoplcpscrt.com/what-is-crt/what-is-white-fragility/

@同步更新至

Apple podcast|Spotify|Google podcast|Firstory|KKbox|SoundOn|Pressplay| Youtube |TuneIn ...

@節目建議與反饋請到Apple Podcast 給五顆星留言& 記得訂閱|

https://lihi1.cc/H9Zqo

@快來選你喜歡的主題 or.匿名留言 @活動: 一日之星|讀書會群組|報名當來賓|播客串門子 https://lihi1.cc/tZCUD

合作交流: [email protected]

中國崛起如何影響選民的投票行為:2012年臺灣總統選舉的分析

為了解決台裔美國人ceo 的問題,作者蔡秀勤 這樣論述:

1996年臺灣首次舉行總統直選,當時中國大陸為阻止具有臺獨傾向的李登輝當選,以文攻武嚇的方式加以挑釁及提出警告,並製造臺灣海峽飛彈危機,企圖影響總統的選情。此一舉措反而促成李登輝的高票當選,中國大陸當局因此學到一次經驗。中國因素是否影響2012年總統選舉的結果?亦即中國大陸逐漸推動政治改革,經濟持續高速增長、科技不斷進步等因素,再加上兩岸經濟密切合作發展,多位具指標性的臺商企業,在2012年總統選舉前大動作召開記者會呼籲力挺九二共識,此舉是否已潛移默化影響內部臺灣選民的投票抉擇?基於過去10多年來,兩岸關係的演變對我們選舉造成的影響,以及中共嘗試影響我們的方式所造成的變化,本文引出以下三個問

題意識:第一、臺灣民眾是否關注並清楚認知中國的崛起?第二、臺灣民眾是否認為中國近年來的政治改革越來越民主?中國的經濟發展越來越蓬勃?中國的科技發展越來越進步?第三、臺灣民眾是否會因中國在政治、經濟、科技等領域的崛起而影響其投票行為?為了探討中國崛起的因素是否影響2012年臺灣總統選舉的投票抉擇,本研究回顧投票行為的研究,並透過促發效果實驗與調查研究法兩種研究方法的整合,將對照組與實驗組的結果進行比對與交叉分析,經過統計結果,嘗試解讀中國崛起的政治、經濟與科技因素對於2012年總統選舉的投票行為影響。相較於過去已有的研究文獻,藉著問卷調查的資料分析,本研究具有以下三個研究貢獻:第一、對於中國經濟

崛起的認知與評價,的確影響臺灣民眾的投票行為;第二、對中國大陸政治改革具有正面評價者,傾向投票給馬英九;第三、對中國大陸科技崛起具有正面評價者,傾向投票給馬英九。

一生帶著走的能力

為了解決台裔美國人ceo 的問題,作者王力行 這樣論述:

我在聽,我在讀 我在看,我在想 自一九八六到二○二一年,在世紀的跨越與轉換中, 全球政經大翻騰,商業模式和科技發展也歷經巨變, 近年,人類開始面臨氣候變遷、大地反撲、瘟疫蔓延等災害, 對於逼近的國際與生態危機,該如何面對…… 本書是《遠見》發行人王力行的精選文集,也是三十五年來《遠見》推動世界觀和社會進步的一些記錄。全書收錄一○一篇文章,分成兩大部分:第一部「總編輯的話」是作者在二十世紀末擔任十三年總編輯期間的採訪紀實和重要觀察記錄,涵蓋台灣在轉型年代裡如何面對蔣經國離世、解除戒嚴、天安門事件、政黨輪替、兩岸啟動文化與商業交流、教育改革和地方縣市施政等重大議題。

第二部「字裡行間的尋思」則收錄二十一世紀初在專欄發表的反思回響,內容包括全球重要政治與經濟趨勢、教育文化、精采人物和個人成長等議題。 透過這一○一篇文章,帶讀者快速鳥瞰從二十世紀末到二十一世紀所發生過的全球大事和重要思潮,也讓大家看見,唯有透過長期、不間斷的閱讀與學習,才能打開視野,讓自己與社會一同繼續前進。 作者簡介 王力行 遠見‧天下文化事業群發行人/CEO,政大新聞系畢業,《天下》雜誌、《遠見》雜誌與「天下文化出版公司」共同創辦人。曾擔任《婦女雜誌》主編、《中國時報》駐香港辦事處主任、《天下》雜誌副總編輯、《遠見》雜誌和天下文化出版公司發行人兼總編輯,現為「遠見‧天下文

化事業群」發行人兼事業群執行長。著有《你知道的遠比你想像的少》《字裡行間》《無愧──郝柏村的政治之旅》《請問,總統先生》《寧靜中的風雨──蔣孝勇的真實聲音》《愛與執著》《與時代的的對話》《鬧中取靜》《三人行看台灣新價值》(合著)等,均由天下文化出版公司出版。 第一部 總編輯的話(1986-1999) 一|四十年破冰,兩岸交流——中國的希望在台灣 . 一次用心的全面觀察 . 中國在哪裡? . 瞎子摸象?以管窺天? 二|掌握國際趨勢,深入現場——從以色列看小國屹立之道 . 第一組到以色列採訪的華文記者 . 永遠的猶太國 三|轉型年代的挑戰——尋找新台灣人的生

命力 . 信心與寧靜 . 有生命力,就有新面貌 . 疑中留情:寬恕與心安 . 渡悲情 四|城市崛起——施政滿意度就是成績單 . 地方的掙扎 . 閱讀城市 . 活在城市 . 一種新都市觀:友善 五|進步的原點,從教育扎根——多元入學與大學評鑑 . 教育創新是革新社會的真動力 . 大學的特色 . 教育是經驗的繼續改革 . 選大學勝過考大學了 六|時勢造英雄——從需求看見高度 . 看他要的是什麼 . 她也勇敢,她也溫柔 . 自覺比任何人都愛台灣 . 蔣孝勇的最後一年 . 專心、苦思、簡單化 七|世紀

轉彎處——知識份子與媒體人的觀察與責任 . 新聞陷阱,陷阱新聞 . 王惕吾的變與不變 . 走到轉彎處 . 九個月後 . 世紀末的迷惑 . 做為知識份子的悲哀 第二部 字裡行間的省思(1999-2021) 一|趨勢 . 做對決策,企業不怕淪棄業 . 不去芝加哥,來台中看建築 . 誰能不在乎地緣政治? . 病毒:不聽地球哀求,於是我來了! . 疫情難民 . 世代交替,社會反思 . 尼采:「沒有真相,只有詮釋。」 . 信任不會從天下掉下來 . 無春年,盼永無戰爭 . 假新聞在真世界 . 專業

的盲點,讓我們看不清真相? . 政治在鬥,經濟不停 . 企業裁員,政府應變 . 拾回台灣核心價值文化 . 共同願景vs.共同敵人 . 沙盤演練社會的變遷? . 善用我們的移民社會特質 . 給企業人良善的方向──倫理心智 . 媒體也M型化? . 大眾智慧改變媒體 . 道德資本 . 改善世界的人——社會企業家 二|教育 . 員工的獨立自主從小養成 . 科技把事做對,人決定做對的事 . 別忘記:我們的那時此刻 . 人的旅途,人文的旅程 . 教育改革,先改父母 . 一種無限可能的資產:視野 .

媒體的鏡子功能--談星雲真善美新聞獎 . 要贏在軟實力 . 用創造力教育扭轉未來 . 創意,是不景氣中的救命丹 . 一生帶著走的能力 . 有一流教育部長,才有一流國家 . 相信閱讀 . 無法被科技取代的才能:創意 . 資訊要丟,知識要撿 . 如何把孩子變成小書蟲? . 用文學去開啟世界 . 熱忱與傳承 三|人物 . 郝柏村的「不可能任務」 . 不虛此生的人 讓人「害怕」?! . 白宮記者團裡唯一的中國面孔 . 在人文地理上,沒有女性 . 不忘初心 . 如來之子 . 留學之路,翻轉人生 .

祖克柏與李開復的改變──重拾「書本」 . 女強人的不凡人生 . 偉大的事情是要人做出來的 . 當比爾蓋茲走近貧窮 . 抓定一輩子的信仰 . 人生的職責 . 做為科學人的堅持 . 一位人生管理大師——查爾斯・韓第! 四|成長 . 憤懣不能趕走憤懣 . 請進陽光,轉換正能量 . 世界快速變化中,你要選擇哪一半? . 員工能發光發熱,就不用管! . 別把生命浪費在沒熱情、沒意義的工作上 . 亂世,手裡握著自己的方向盤 . 人生向晚,依然燦爛 . 一輩子要靠自己! . 誰說人是理性的 . 快樂

,是靠自己 . 三十世代的困境 . 文化智商的力量 . 建設性的力量 . 女人走到「自己做主」的年代 . 人生的選擇在優先順序 . 學習追求幸福 . 陷入傳統的信仰不能自拔 自序 三十五年的奇幻之旅 「三十五」這個數字對我個人而言,是一個奇幻數字。 三十五歲,創業成了股東之一;從記者走向經營者。三十五歲以前,只要把「採訪寫作」這門課做好;三十五歲以後,業務、財務、管理……樣樣都要及格才行。 今年,恰好是《遠見》雜誌三十五歲。從一九八六年到二○二一年,更是一趟奇幻之旅。 一九八六年,台灣尚未解除戒嚴,報禁仍在。每天三大

張報紙,國際版永遠敬陪末座;當廣告過量時,國際版就自動消失讓位。缺乏且漠視國際資訊,對一個毫無天然資源、可耕地只有三分之一、經濟靠出口的小島,無疑是茫霧大海中行船。 記得《紐約時報》(The New York Times)專欄作家紀思道(Nicholas D. Kristof)曾在他的專欄中公開徵選一名新聞系學生,跟他到非洲採訪十天。兩個月後,評選揭曉,一位來自密西西比州、正在密蘇里大學新聞學院念碩士的黑人女孩凱西,擊敗近四千位對手,成為幸運兒。 他提供實習獎項給學生,是希望年輕人有更寬廣的視野,在專欄中他提到:「美國人不瞭解美國以外的世界,也不能站在其他種族人的立場看事務,所以在

越南、在伊拉克,我們都惹上麻煩。」 做為一個傑出的新聞人,紀思道希望年輕記者有的國際觀,是透過觀察世界不同的人事物,更能重視人文、人本。 全球化浪潮席捲,帶領台灣打開視野 《遠見》雜誌的創刊,就在打開視野,推動社會前進。 三十五年前「從世界舞台看中華民國」專文採訪的主編溫曼英,在訪問過二十五人,查詢十個機構資料後,「仍然不容易找到能談整體、看未來的人」,也找不到國際比較資料,因為我們退出了聯合國。 從一九八六年到跨越世紀的二○○○年,是全世界大翻騰的年代。國際上,天安門事件、柏林圍牆倒塌、蘇聯瓦解、共產黨人面向資本主義社會。國內則是蔣經國離世、解除戒嚴、開放黨禁報

禁、政黨輪替、兩岸啟動文化、商業交流。 《紐約時報》專欄作家佛里曼(Thomas L. Friedman)書寫的《了解全球化:凌志汽車與橄欖樹》(The Lexus and Olive Tree)、《世界是平的》(The World is Flat),最能反映全球化浪潮席捲各地。它不僅是全球企業商業模式的改變,更是科技驅動下的顛覆與創新。 在台灣,新竹科學園區成立,台積電、聯電創辦;統一、巨大等傳產企業開始布局大陸。 二○○○年後的世界,科技顛覆、破壞與創新並立。全球經濟體,中國取代日本,直逼美國第一。高科技創新為主的亞馬遜、谷歌、臉書,取代了IBM、GE、3M,成為世界市值

最高企業。 近年來,氣候變遷,大地反撲,瘟疫蔓延,更是人類要面對的課題。 這本文集分成兩部分:「總編輯的話」和「字裡行間專欄」;前一半是我當十三年總編輯的採訪紀實,發生在二十世紀末。後一半專欄文字,是二十一世紀初的反思回響。 這本《一生帶著走的能力》是世紀跨越與轉換中的記錄,也是三十五年來《遠見》推動世界觀和社會進步的一些記錄。做為記者,我在聽,我在讀,我在看,我在想。 二○二一年十一月於台北 做對決策,企業不怕淪棄業 二十四年前的四月,侯友宜銜命到南非武官家捉捕「白曉燕案」逃犯陳進興。意外的一陣槍雨攻擊後,不但傷及屋內的武官家人,也讓逃犯起了疑心,要求侯不帶槍入內談判。

這個時候的侯友宜,是進還是不進?他是神槍手,到底要帶槍進去,還是不帶槍進去?。 蘇聯解體後,自由民主價值成為普世共識。然而中國迅速崛起,經濟繁榮,人權民主卻不為西方世界接受。當美國與中國公然交惡、衝突中,歐盟與東協等國家面臨在維持經濟繼續繁榮、降低開戰風險,與強烈捍衛自由價值間,到底要傾向美國還是與中國站在一邊? 回想九○年代末期,許多大企業早意識到科技帶來的大衝擊,唱片公司被數位音樂顛覆,電信業者在科技巨人和靈活的App服務業夾縫中掙扎,實體商店受電子商務的威脅。 他們該在別人淘汰自己之前,先砍掉重練嗎?明知新事業獲利無望也要取代已成熟的舊事業嗎? ・洞悉實務理論,拆解思考陷阱 如何做正確決

策,避免逃犯傷及無辜,避免國家捲入戰爭,避免企業淪為棄業(被拋棄的行業),是負責人最要承擔的重任。剛出版的《不當決策》(You’re About to Make a Terrible Mistake! How Biases Distort Decision-Making-and What You Can Do to Fight Them)一書,為讀者找出了決策的迷思和陷阱,也提出改善決策的流程和文化。 二○一二年,獲諾貝爾經濟學獎的心理學家康納曼(Daniel Kahneman)出版《快思慢想》(Thinking, Fast and Slow)後,心理學中的「錨定效應」、「現狀偏誤」、「確認偏

誤」等術語,就常出現在企業管理和人們經濟行為中。 《不當決策》作者奧利維‧席波尼(Olivier Sibony),是法裔學者,牛津大學副研究員,專研決策流程設計和策略思惟,曾任麥肯錫顧問公司歐洲資深合夥人二十五年。 他在參與實務與理論研究中,整理出企業決策的九大陷阱,尤其是負責人的思惟陷阱: —— 說故事陷阱:我只想聽我想要相信的故事。 —— 模仿陷阱:我可以和天才賈伯斯一樣。 —— 直覺陷阱:忽略直覺是要長期練習、快速回饋,在同樣的環境下產生同樣結果的。

歐巴馬對拉美的外交政策(2009年~2012年5月)

為了解決台裔美國人ceo 的問題,作者石偉真 這樣論述:

2008年11月4日美國東部時間晚上11點,歐巴馬當選為美國第44任總統,他也成為美國第五位最年輕及首位非裔美國人總統。2009年1月20日,歐巴馬在華盛頓宣誓就職,成為白宮的新主人。 小布希政府在911事件之後,由於實施單邊主義,加上過於重視中東方面的軍事,發起二場戰爭。美國的後院,拉美國家在小布希總統集中心力在中東反恐及戰爭的八年中,左派國家努力快速壯大,而且開始與美洲區域外國家接觸,美國在拉美的影響力漸漸變弱,以現實主義來說,美國國家利益大幅受到影響。歐巴馬提出改變,運用強調軟硬實力結合的巧實力作為美國外交政策的方針。本論文以研究以歐巴馬第一任期為研究的重點範圍,但必須回溯至門羅主義

及後續發展,以了解美國對拉美的外交政策之源起及影響。今年已是歐巴馬第一任總統任期的最後一年, 在他執政三年半的這段期間對於拉美的外交政策,是否有改變,改變了多少,又拉美國家對歐巴馬政府政策的反應態度及目前美國及墨西哥、古巴、委內瑞拉、哥倫比亞及巴西的關係,是本論文研究的重點。