名牌後背包的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦unknow寫的 達人的手作名牌包 和李雪莉楊智強陳怡靜余志偉陳朗熹劉貳龍的 烈火黑潮:城市戰地裡的香港人(隨書附贈《爆眼少女》手繪海報)都 可以從中找到所需的評價。

另外網站名牌後背包|ETMall東森購物網也說明:!! 超殺特降64折!! Nike 包包ACG Karst 男女款機能後背包耐磨大容量戶外登山CK7510-013 [ACS 跨 ...

這兩本書分別來自藝風堂 和左岸文化所出版 。

實踐大學 工業產品設計學系碩士班 官政能所指導 張家碩的 時尚產品的奢侈概念與表現手法之設計探討 (2020),提出名牌後背包關鍵因素是什麼,來自於時尚產品、奢侈概念、表現手法、概念設計。

而第二篇論文東方設計大學 文化創意設計研究所 林明宏所指導 蔡秀莉的 袋物造型設計之創作論述:以經典款為例 (2020),提出因為有 袋物、魅力工學、評價構造法、文本分析的重點而找出了 名牌後背包的解答。

最後網站許維恩「BURBEERY」山寨包被罵翻親姊許路兒的真貨怎不借 ...則補充:雖說許維恩已針對此事發文道歉,但Kelly滑著她親姊許路兒IG上背不完的名牌包,腦中也冒出了「怎麼不分妹妹1咖」的問號。

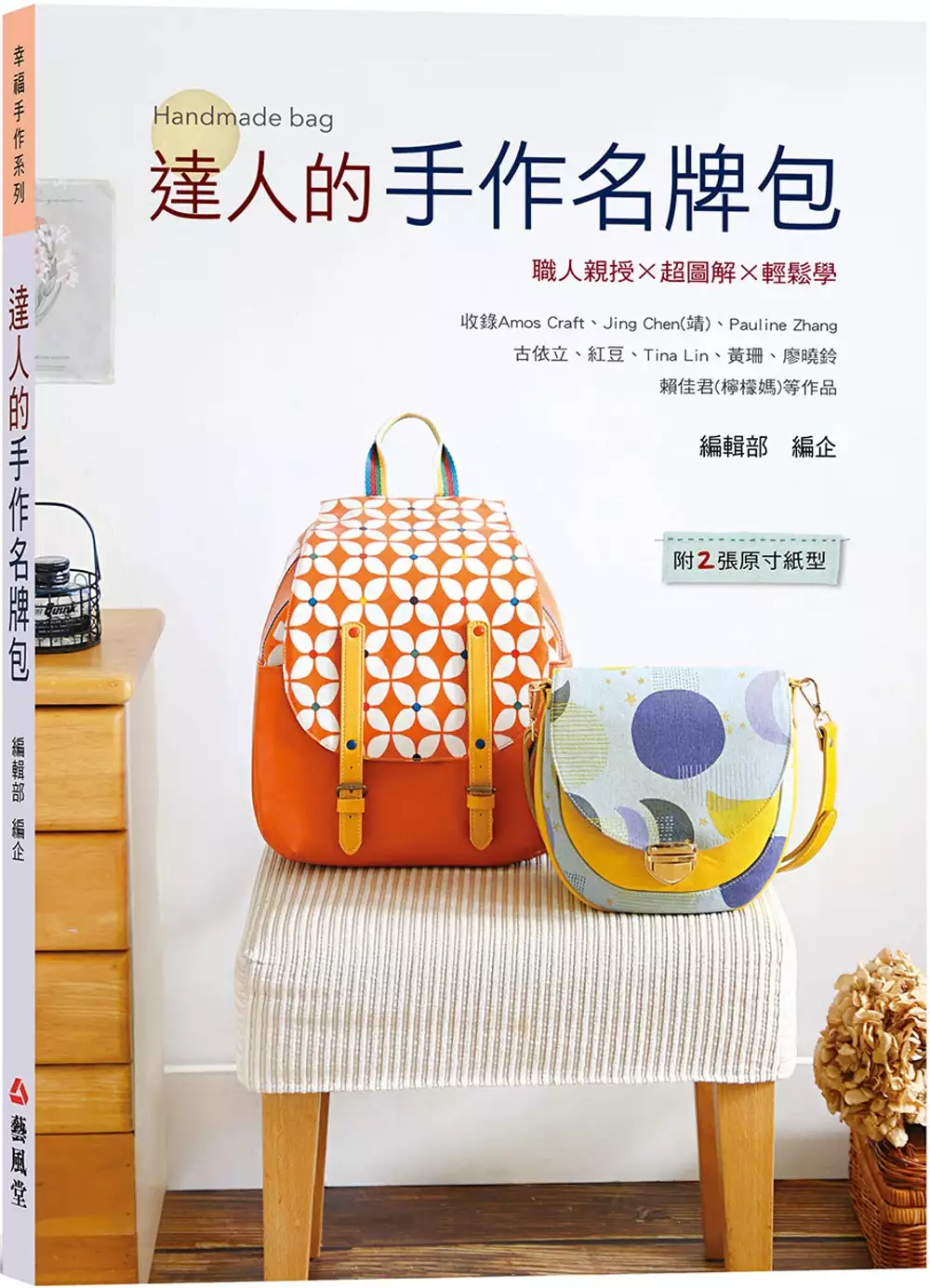

達人的手作名牌包

為了解決名牌後背包 的問題,作者unknow 這樣論述:

名牌包人見人愛,同樣的包款透過不同設計師的詮釋都會有不同的味道!為此,本次合輯特以《達人的手作名牌包》為主題,讓布作達人們詮釋不同的名牌包款,讓手作人也可以自信的背著自己設計、專屬於個人的名牌包。 這次合輯為大家邀請了Amos Craft、Jing Chen(靖)、Pauline Zhane (丹麥老師)、Tina Lin、古依立、林敬惠(紅豆)、黃珊、廖曉玲以及賴佳君(檸檬媽)等九位超人氣的手作達人,來設計他們心中的名牌包。在本次包款的設計製作上,除了展現創意外,在作品的質感,如布料的選擇及五金配件的搭配上也有優質的表現,,並以最清楚、最詳細的教學示範,與喜歡手

作的朋友一起分享製作方法。你也想要擁有與達人同款的手作包嗎?千萬別錯過《達人的手作名牌包》!

名牌後背包進入發燒排行的影片

成為瑀熙的小寶們並獲得專屬頭像與獎勵:

https://www.youtube.com/channel/UCjL1yWauBeI6WoQNVLyxwqQ/join

熙語錄:

常常聽到有人說..買名牌就是浪費!

也有人說其實是另一種投資!

究竟是浪費還是投資...這一集我們揭曉!!!

Facebook粉專:https://reurl.cc/Qd97nM

Instagram動態:https://reurl.cc/E7n2KK

有任何合作提案請寄 [email protected]

我會親自回覆!♥♥

♥ 不定時發新片♥請打開小鈴噹即時追踪♥

♥ 訂閱我的YouTube:http://bit.ly/2cvsXC0

♥ 瑀熙的YouTube頻道:http://bit.ly/2QfJjnd (生活綜藝♥)

♥ LUCI TeaTime Podcast頻道:http://bit.ly/2IG9o91 (睡前悄悄話♥)

♥♥ YouTube頻道分類 ♥♥

♥ 熙遊記Vlog:https://goo.gl/MWQhd6

♥ 熙遊記の一番賞&公仔:https://goo.gl/4PrNLD

♥ 熙遊記の旅店&商務艙:https://reurl.cc/kZryK

♥ 熙食記Tasting:https://goo.gl/cnF9MC

♥ 瑀熙開起乃Review:https://goo.gl/JiCx4X

♥ 瑀熙開起乃の絲襪&美妝&穿搭:https://reurl.cc/RjxXg

♥ 熙NN大調查:https://goo.gl/QrQ2cW

♥ 熙熙嚷嚷Talk Show:https://goo.gl/LTZbCe

♥ 夢幻職業實測👍:https://reurl.cc/d5X69z

♥ 今晚睡誰家🌙?:https://reurl.cc/zzMxok

♥ 我是好學生👩🎓:https://reurl.cc/bRk0ql

♥ 遊戲直播精華:https://goo.gl/BtVKkr

拍攝設備:

1機:Sony A7SIII

2機:Sony AXP55

3機:Canon EOS M50白單眼

環景相機:Insta360 one X

鏡頭:G Master FE24-70mm F2.8 /B+W保護鏡

鏡頭:EF-M 11-22 mm IS STM 超廣角

記憶卡:Sony TOUGH CFexpress Type A 160GB x 2

指向麥克風:Sony CG60

降噪麥克風:RODE VMP+ 機頂麥克風

手機麥克風:RODE VideoMic ME-L

單腳架:Manfrotto MVMXPROA4

雲台:GITZO G2180

固定腳架:SKYLER

片頭完整版音樂:

https://www.youtube.com/watch?v=_8Em605BQz4&list=LL&index=134

片尾完整版音樂:

https://www.youtube.com/watch?v=7dw8wphQ118

#熙熙嚷嚷Talkshow #十年前的精品包們 #現在值多少

時尚產品的奢侈概念與表現手法之設計探討

為了解決名牌後背包 的問題,作者張家碩 這樣論述:

產品設計除了講求功能性與實用性等考量外,常帶有情感性與象徵性等抽象的附加價值,此關乎人們心理層面的差異化需求;而抽象價值的源頭亦可溯及奢侈概念,其與一般消費品本質上有所不同。本研究即在探討奢侈概念的根本意義、大眾對其消費的欲望動力,以及現代奢侈品牌透過時尚的力量,在產品的表現手法上有其特殊訴求。研究方法上,首先,以文獻探討從奢侈概念的起源、企業界的看法、經濟學的定義到哲學思想家的論述,分別從不同的角度釐清其概念;再者,分析人類的情感與認知系統、內在的消費動力與外在的物件演變,釐清奢侈價值的運作原理與人們追求異化的心理需求。此外,亦透過現今奢侈品牌之時尚產品的案例解析,針對其消費趨勢與價值觀,

歸整出理論性的見解及其創作之表現手法。應用上述觀點,本研究進一步以「Kitsch」為命名概念的創作實驗,從中產生了三個主題之包款與首飾配件的概念作品。最後,在本研究結論中提出三項主要的見解。其一,時尚產品藉用奢侈概念,可發揮區隔作用和想望連結,對此,奢侈概念有著體現潛在階級的功能,而現代的時尚品牌與產品,則可借用設計引發人們的崇尚與消費慾望。其二,在表現手法上,需有異於常態的設計訴求,因此在產品形式上,經常可見出「時尚化」、「符號化」與「差異化」的新奇與獨特表現。其三,引用日常元素的創作發想,可發揮顛覆作用並重現新的時尚訊息,在本次創作實驗的產出物件及其視覺意象上,也兼有平常與特殊的認知感受。

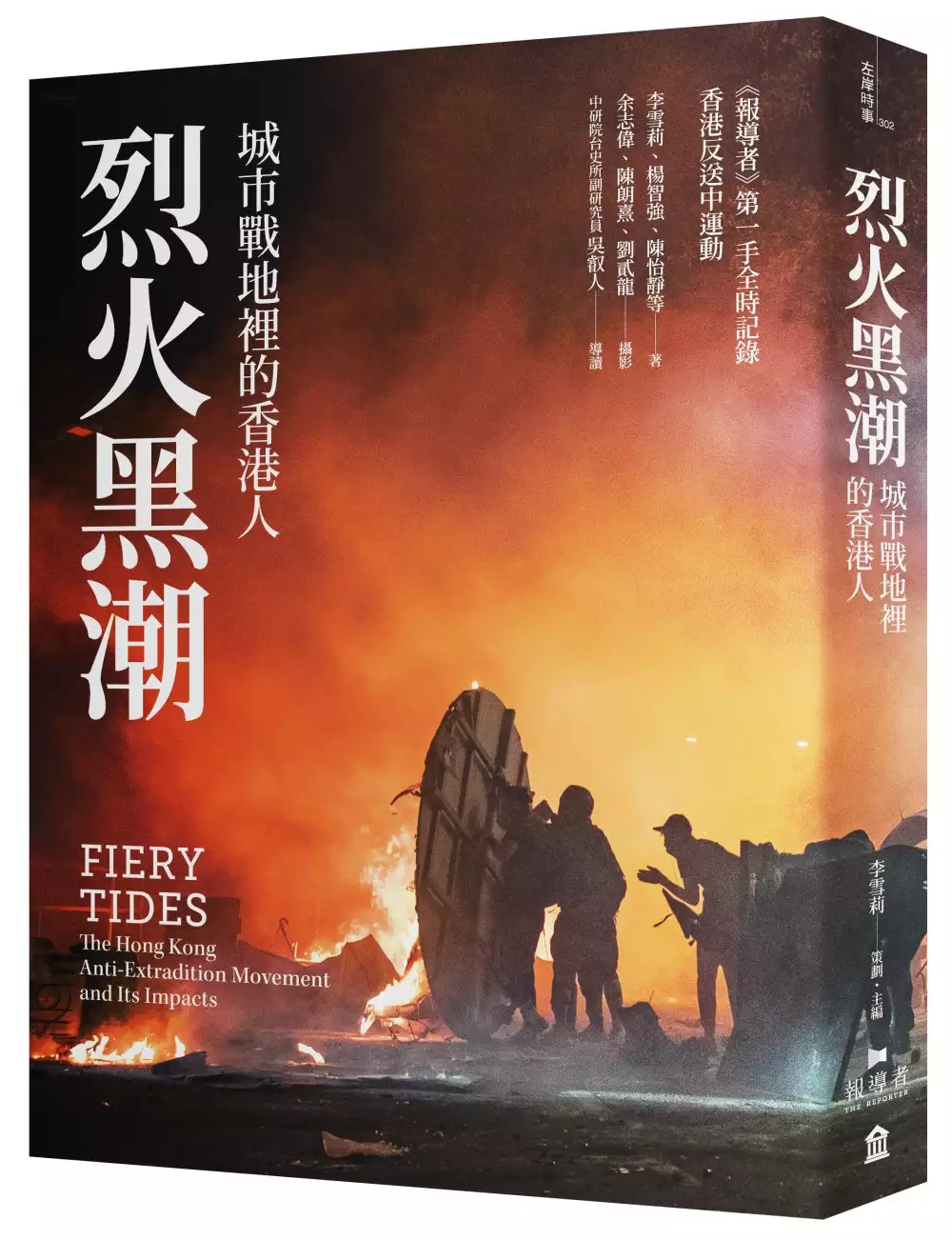

烈火黑潮:城市戰地裡的香港人(隨書附贈《爆眼少女》手繪海報)

為了解決名牌後背包 的問題,作者李雪莉楊智強陳怡靜余志偉陳朗熹劉貳龍 這樣論述:

強權與反撲.絕望與希望 香港人,返來了。一國兩制的快速崩解,讓游離在無力和沮喪的香港人,重新找到自我定義的方法。這場仗,跨世代發出對強權的怒吼,不只是香港這塊土地的存亡之戰,也是世代浪潮在絕望中的奮力掙扎。不舍晝夜,綿延不絕。 ★台灣媒體《報導者》對香港反送中運動的第一手紀實 ★28篇專文+38張彩色照片+23個關鍵詞+反送中大事記 ★吳叡人(中研院台史所副研究員)17000字重磅訪談〈致一場未完的革命〉 ★隨書附贈62*42CM 香港漫畫家柳廣成《爆眼少女》手繪海報 在2019年夏天尚未結束前,沒有人會想到:一個貌似單純的逃犯條例修訂案居然可以成為延燒半年的反送

中運動。百萬香港人在沒有大台的領導下,穿著黑衣、戴著口罩上街頭和理非,要求特首林鄭撤回修例草案。但林鄭態度強硬,堅持不修。港人於是加大力道、每個週末都上街頭:五大訴求,缺一不可。 過程中有反抗者絕望地結束自己的生命,林鄭雖在龐大壓力下宣布撤回修例,但港警獲得中國官方的支持,反制抗爭者的行動愈趨暴力,逼使抗爭者從和理非快速轉向勇武派。以full-gear的年輕人為主的勇武派,被設備精良的港警丟催淚彈、用警棍打、用實彈射擊、逮捕、群毆、性侵、疑似被自殺。原本Be water的游擊策略到了11月,甚至演變成進入中大、理大、浸大、城市大的陣地戰。 烈火黑潮背後,是回歸22年的情結積累,反修

例的6個月催化了反中的心結。歷經四任特首,中國治理方式全然改變,共產黨透過第二支線以中聯辦治港;在香港的菁英階層分化為民主派和親中派;港警在此次運動中更看出不再只聽令於港府。香港全城演變為支持建制派的藍區以及支持民主派的黃區,雙方在1124的區議會選舉決一勝負,民主派在超高投票率之下囊括了85%的議席,無疑給定性香港抗爭者為「暴民」的林鄭、建制派和中國政府丟了一枚震撼彈。 從回歸前出於文化差異和經濟發展對中國的優越感,到近年對中的憎惡感,這樣的差異讓香港人在2012年反國教運動、2014年傘運和2015年的魚蛋革命中,不斷地重新界定自己的身分,要區別自己與中國。這場運動在香港本地是建制與

民主的對抗,區議會的選舉只是中場,中國與香港的認同之爭,才正要開始。 隨書折頁海報 品名:香港漫畫家柳廣成《爆眼少女》手繪海報 規格:62*42CM/雙面印刷 內容簡介:海報正面為29歲漫畫家柳廣成為「反送中運動」畫下的第一張漫畫,記錄一名女性急救員遭彈擊爆眼的時刻;海報反面是報導者團隊精心整理的「反送中運動」23則關鍵詞與大事記。 作者簡介 李雪莉 《報導者》總編輯、台大新聞所兼任助理教授,曾任《天下雜誌》副總編輯與影視中心總製作人。加拿大McGill大學、香港中文大學訪問學人。台灣卓越新聞獎、曾虛白新聞獎、亞洲出版協會卓越新聞(SOPA)獎、香港人權新聞獎得主。

著有《血淚漁場》、《廢墟少年》。以記者為志業。 楊智強 《報導者》記者,主要負責國際、人權與能源等相關議題。長期關注羅興亞難民、緬甸內部族群衝突以及韓國社會等題目。第43屆金鼎獎專題報導獎得主。著有《最陌生的鄰居:韓國》一書。 陳怡靜 新聞工作十餘年,曾任職《鏡週刊》人物組、《中國時報》調查採訪室、《自由時報》、《蘋果日報》等媒體。目前為獨立撰稿人、《報導者》特約記者。不敢奢望以文字改變世界,只希望,那是安靜的傾聽、貼近的觀察,而不是獵奇的書寫。 攝影者簡介 余志偉 「跟攝影一起死去。」投身新聞攝影工作十七餘年,拿下臺灣新聞攝影大賽2015及2018年度最佳攝影記者

,現任《報導者》攝影主任,拓展新聞攝影邊界和教育,嘗試建立新時代影像敘事的論述和實踐,進而改變產業生態和運作模式。 陳朗熹 《報導者》駐香港特約攝影記者。大學時期修讀社會政策,畢業後成為攝影記者,並為不同海外媒體工作,曾獲多個香港及國際攝影獎項。現為獨立攝影師,專注記錄社會現況並開展個人攝影計劃。 劉貳龍 《報導者》駐香港特約攝影記者,過去曾作為學生組織成員,積極參與雨傘運動。大學時期接觸新聞和紀實攝影,現在致力記錄香港社會及政治運動,希望以影像關注社會問題。 主編序 獻給在絕望中抵抗的人們──李雪莉 導讀 致一場未完的革命──吳叡人 CHAPTER1水火

相交──跨世代示威者群像 一、中學生、水電工、劏房戶──三代港人反送中群像 二、十八歲就迎來「我城終局之戰」,香港少年少女的絕望與希望 三、反送中的騷動之夏,香港年輕人如何返校? 四、走入遊行的「港漂」──參與運動承擔的恐懼,是你們無法想像的 五、當暴力無限循環,中大、理大的年輕勇武者在守什麼? 六、從接管食堂、校巴到校內設備管理──記錄香港中大校園七十二小時的獨立自治 七、反抗者何韻詩──有些事情逼到身邊,由不得你不去發聲 八、佔中運動發起人戴耀廷──香港在打一場世界級抗爭 CHAPTER2全城烽火──從反修例到反中,香港移交後劇變 一、香港反送中,揭開共產黨直接治港新模式 二、從律師靜

默遊行,看民主派困境與親中派進化 三、警察、黑幫、藍絲全方位圍城,香港已成孤島 四、離職港警──在警察學院裡教的是,當你武力可以控制那人時,就要停止! 五、民調反映的港獨、攬炒、移民趨勢——專訪香港中大教授李立峯 六、在瘋掉的時代,更要報導事實——專訪香港反送中前線記者譚蕙芸 CHAPTER3我們反抗,我們存在——香港人集體意識的誕生 一、大狀、教師、紀錄片工作者──傾城之際,他們目睹的香港變貌 二、銀幕內外映照的香港未來──這些影片,為逆權黑夜帶來抒發與啟發 三、「反送中」遍地開花的視覺進化──藝術家如何記錄和影響運動? 四、從爆眼少女到太子警暴,柳廣成用漫畫提問:二〇二八年會是什麼模樣

? 五、消費就是價值選擇──反送中運動如何改變香港人日常生活? 六、區議會選舉──政治素人與社運者加入,首度無「白區」 七、區議會選舉──遇襲、被捕、電話騷擾,他們為何堅持選到底? 八、區議會選舉結果──寫下歷史紀錄也向國際傳達港人意志 CHAPTER4等待黎明——成為一個新香港人 一、香港歷史分水嶺——街頭路線到議會路線 二、「香港人」是誰值得擁有的身分?專訪中國新移民、香港教育大學講師黎明 三、台港同盟——從平行到共享命運 四、大後方撐故鄉的在台港人──他們在台灣反送中 五、失根的在台「旅行者」──他們為香港而戰,卻回不了香港 六、城市戰爭體感的政治犯世代──香港年輕人未來何去何從?

主編跋 兩場選舉,一個意志 ◎反送中大事記 ◎香港反送中,你需要知道的23個關鍵詞 ◎圖片故事 主編序 獻給在絕望中抵抗的人們 想到香港,你聯想到什麼?喧雜生猛的旺角、頭角崢嶸的中環、仗義的市井文化、超速競爭的國際都會,抑或是被中國的資本與人流逐漸淘洗的城市? 觀察過去三十年台灣媒體對香港的報導,幾乎都站在一個相當遙遠的距離。除了一九九七年香港主權移交中國前後,曾吸引世界包括台灣在內媒體的密切關注,但就像浮光掠影,一閃即逝。 香港移交過了二十二載,台灣媒體報導的框架大致不脫三個視角:一是仰望視角,從取經的角度看香港如何在英國殖民下,讓華人世界能出現一個法治和金

融秩序傲視全球的城市;第二是共同在經濟賽局裡競爭的視角,以東亞「亞洲四小龍」的框架看待台港之間的競合關係;第三則是流行文化視角,透過梅艷芳、周潤發、周星馳、劉德華的香江文化符碼,理解小城香港如何向亞洲輸出強勢流行文化。 對於這個只距離我們七百公里的鄰居,我們一直是用「無關於己」的角度遠距觀察,偶爾以消費者的姿態關注,因而也不那麼接地。 但這幾個主流認識的框架,過時已久,不敷使用。 二十一世紀的第一個十年,我曾為《天下雜誌》寫過許多香港與中國的專題,結束兩年派駐北京的工作後,二〇一二年底來到香港中文大學中國研究中心擔任訪問學人,當時已強烈感受到,香港人曾在北京奧運期間達到高峰的

中國認同,已跌至谷底。那些年,中國客帶動了經濟、炒高了房價、破壞了本地原有特色文化:名牌店取代茶館、普通話漸漸取代了廣東話、中國產婦和雙非嬰兒擠壓了生產和教育資源、元朗和上水充滿搶奶粉的中國客,而這些都讓港人苦惱,忿忿於自己無能劃定生活方式、資源分配的各種疆界。 撇不掉主權移交的事實,心中又有許多悶氣的香港人,一如他們文化裡的務實和彈性,只能用「強國人」語彙揶揄他們與口中內地中國人的差異。 不久後,二〇一二年香港年輕人上街反國教洗腦,二〇一四年為了爭取雙普選而有了佔領中環運動,一直到二〇一九年,因為《逃犯條例》修例而爆發了扭轉歷史軸線的反送中運動。一個台灣人毫不熟悉的香港,用震耳欲

聾的方式向世界、向台灣展開自我。 ■危機中的城邦 二〇一九年六月九日反送中運動發生的當下,《報導者》採訪團隊在第一刻選擇進入香港採訪與記錄,運動的變化實在太快太強,從六月份開始認識和理解運動,到七、八月升高到進入城市戰爭的體感,之後的九月到十一月則見證學生、年輕人與警方的武裝對峙。 許多影像在我們心中揮之不去,像是穿著制服早晨上學時就串起人鏈呼喊「光復香港、時代革命」的中學生;辦公室裡和家裡各自有一套豬嘴、面罩、頭盔,隨時做好抗爭備的白領工作者;在陋巷裡協助手足躲避警方水柱車的前線衝衝子,在街邊社區裡給示威者掩護的管理員老伯;冒著被捕風險也要緊跟示威者的社工,拿著水為被催淚彈

弄傷者洗眼的救護員。 我記得在香港東區裁判法院聽義務律師為一群被檢控者申辯,挺立站著的是極年輕的面孔;我也記得與摘下面罩口罩的勇武派訪談,罩後是清秀的臉龐,他的後背包裡放著護照和遺書;和勇武派告別時,我問他「港府持續不回應,而你們這麼疲憊了,為何堅持著」,他的回答絲亳沒有任何浪漫可言,他說:「我相信沒有人能承受那麼重(暴動罪)的後果,但我想問上一代,過去香港從英國轉給中國統治時,你們在做什麼?我不想下一代在二〇四七年問我,你們在當時做什麼東西?我們希望留一個更加好的香港。不是為了自己。」 我也記得訪問了一位一九八九年出生,三十歲的年輕護理師,她個性安穩,九年來在同一個公立醫院工作

,願望是結婚養小孩,在繁榮香港平安生活,很少上街抗爭的她也在此次上到中前線擔任救護員工作;她描繪道:「香港人有時連切菜切傷也會好驚慌,但這次走上前的示威者好年輕……受傷的人好害怕,怕的不是去前線,怕的是進公立醫院 ,怕被警方調查。」 即便曾經在香港短暫生活,在記者生涯二十年間做過多次香港深度的專題,我都無法一時半刻勾勒和解釋香港的現貌。怎麼理解反送中運動半年來的現象背後,怎麼認識此刻隨時處於對峙狀態下的這座城市,我想對台灣而言,是一份遲來卻必要的功課。 ■重新閱讀香港的時刻到了 首先,是香港對抗強權的這門課。 台港雖各自長期面對中共幽靈的糾纏,但我們從未共同分享與反思自

己在面對中國威權體制的經驗。中共近年在香港從無聲的淘洗到有形開挖和刨根的過程,連香港的中學生都已感受到並說出,「深圳河以北沒有自由」。究竟從英殖民到中國殖民再到習近平領導下的強權,這塊土地經歷了怎樣有形與無形的入侵? 其次,香港面對難題時如何自處的這門課。 此次的運動,透過對香港的熱愛,香港人快速建構了公民意識和公共性。這次香港的運動之所以匯集前所未有的能量,是因為和理非與勇武派的交融、協作、分工、理解,而這集結的源頭來自於對香港的認同。無論是抗爭者被圍城時,中產階級挺身而出的「義載」,或是一方有難,八方支援的物資和心理協助,都體現一個共同體存續最重要的物質底氣和精神力量。

第三,香港是如何號召出快速反省、應變、面對世界能力的這門課。 很多人遺忘了近代香港其實遭遇持續的險惡。一九四一年曾在日本侵略與殘酷統治下過了三年八個月,而二戰後香港前途持續動盪,受到國際杯葛,並持續仰息於英國與中國強權間。香港人的適應力強,過去數波中國渡港的移民奮力離開中國邊界,進入九龍,成為香港移民,在險惡的環境下淬鍊出強大的靭性,但也因為長年跟外來者打交道,香港人也很懂得在國際現實中找到槓桿。 不論是歌手何韻詩赴聯合國人權理事會發言、年輕的政治運動者周庭與黃之鋒分別以流暢日語和英語向世界意見領袖演說,以及大量有機知識份子透過藝術、法律、新聞等各自的專業介入運動,要世界關注邊陲,

向世界說出香港人的訴求等等,在在顯見香港面對變局的能力。 香港人與其城邦一路走來,巔崖峻谷的歷程,需要被好好梳理;習近平政權領導下,中共強力地輸出天朝意識,擴張影響力,讓香港首當其衝。當不少台灣人仍對「一國兩制」抱有幻想之際,這是一門我們都必須閱讀的香港課。 二〇一九年六月九日,《報導者》從反送中運動發生的第一時刻選擇進入運動裡採訪與記錄,這是一場長達半年以上(而且仍持續中)的新聞戰,從新聞強度到動員的人力與規模,都超出我們的預期。高強度高頻率的跨國報導下,我們集結了一群對兩岸三地有長期關注香港的台、港、中的寫手和攝影記者共同協作 。 這個團隊是一群充滿記者魂的結合,大家在見

證歷史的過程中,無間斷地報導了近七個月,對所有人都是一場體力、意志力、判斷力的大考驗。一方面記者暴露在辣椒水、實體流彈的威脅,而在遍地開花的衝突中,還要快速反應、梳理脈絡;香港特約攝影陳朗熹曾在僅有五公尺的近距離中,被水砲車的水柱衝擊後被撞翻,腳骨受傷;攝影劉貳龍在理大圍城的事件裡,足足在內待了近六十小時;到過現場的記者都吃過催淚煙,都閃躲過警方的盾牌和棍棒。這也是我們第一次要為記者們準備防彈背心、安排保險與律師,才能比較放心讓他們上前線採訪。 或許是貼得夠緊夠近,半年間我們產出了二十萬字的深度報導、數千張深刻的影像,其中不乏擲地有聲的文章和照片,透過網路向各地廣傳。當不少台灣和香港讀者

開始鎖定《報導者》來理解香港這場運動時,我們決定將此系列「強權與反抗、絕望與希望」裡的文章,從更為系統和後設的角度,重新編輯成書,帶給讀者幾種理解香港的視角。 這本書之所以取名為《烈火黑潮:城市戰地裡的香港人》,是因為火焰是香港此次運動的重要意象,火魔法師在街頭在港鐵裡燃起的熊熊烈火,是憤怒是恐怖也是宣示;而黑潮則是指一身穿著黑衣戴著黑罩,如潮水般在大街在陋巷在校園甚至向山頭湧動的人龍。不論是烈火或黑潮,都與這場運動「be water」的策略一樣,柔軟又剛強,流動而堅定,隨時爆發、隨處聚合。 此刻在城市戰地裡的港人,就像滾熱的烈火、源源不絕的黑潮,抱著不願散去的意念。 此書分

四個章節,為了讓讀者感受這場運動在當時的脈絡,我們選擇忠實呈現當時現場的狀態,沒有改動太多。第一章呈現的是跨世代示威者的群像,帶讀者明白這場運動如何讓三百萬港人走出來並捲動整個香港。第二章則梳理香港在過去二十二年間,從英殖民到移交中國的過程中,港府各機構、四任特首、政商菁英,是怎麼一步步成為中共意志的管理者。第三章描繪運動中後期,香港市民是怎麼在抗爭中活出日常,怎麼透過選票與鈔票,實踐他們對香港願景的想像。第四章則是香港共同體的變貌,他們怎麼自我辨證,怎麼思考何謂「新香港人」的身分認同,以及香港和台灣在哪些層面深深交織和互動。 此書另一個重要特色是透過大事記、香港運動中的關鍵詞、即時感的

視覺影像,讓可能不那麼熟悉運動始末的讀者,也能輕鬆閱讀。但對已緊跟香港議題的讀者,我則推薦由中研院台史所吳叡人老師為此書所做的香港導讀。叡人在二〇一四年傘運開始對港做深度研究,過去半年他經常為香港發生的事夜不成眠,但作為一個具前瞻視野、有厚實歷史縱深的政治學比較研究者,同時也是對命運共同體與民族自決有實踐熱情的倡議者,他長期被視為「危險人物」,進不了香港。但因為用功甚深,他反而能跳脫此刻的紛擾,提供我們一個理解香港變貌,甚至為「想像未來香港」提供理論框架。對於本土認同快速擴大,開始提出自決、自治、獨立等口號的香港朋友來說,我相信他的思索非常值得參考。 這不只是香港的變動,香港的故事,跨世

代的香港人正牽動和影響台灣。 謹以此書獻給在絕望中抵抗的香港人。 李雪莉

袋物造型設計之創作論述:以經典款為例

為了解決名牌後背包 的問題,作者蔡秀莉 這樣論述:

對於「袋物」,我們以前的觀念是「把隨行物件裝進去就好」,目的在於為了保護物品免損害、遺失或方便拿提。但因現今人們生活水平不斷提升,許多地方文化創意的觀點與鑑賞、臺灣文化的傳統美學,同時已激發本土的智慧寶藏,延伸出袋物設計創作的新造型意象。也讓人們有餘情追求生活品質,重視個人品味,放鬆壓力,手作袋物遂漸走向國際袋物創作,具有生命力、精緻化和藝術化的時尚潮流,也蔚然成風。2020全球「最有價值精品品牌」出線,例如:古馳(Gucci)、路易威登(Louis Vuitton)、卡地亞(Cartier)、香奈兒(Chanel)、愛馬仕(Hermes)等,因此本創作即以此國際品牌為素材,基於上述,本創作

將以袋物經典款為主題,結合文本分析以及魅力工學(Miryoku Engineering)之評價構造法(Evaluation Grid Method EGM)作為本創作之創作參考,歸納與分析找出四大原始魅力因子:「設計」、「功能與效能」、「造型」、「顏色」以及多個具體以及抽象魅力因子,做為本創作意象之啟發。為此,本創作植入落實作法,在可行性中探討,從臺灣特有的本土文化上取材,發現傳統藝術之美,作為設計創作的思考資源。在生活環境中反映出文本的互動關係,朝向本創作中抽象魅力因子的設計語彙意象發展而設計創作,較能滿足消費者的認知感受,並做出袋物和諧色彩的配件,讓人們穿搭上能有更多元點綴,生活中不只是單

一無感的天價袋物,也可以選擇屬於自己生活風格的舒服個性包款。

名牌後背包的網路口碑排行榜

-

#1.2019必買10款「精品後背包」!GUCCI、YSL投資就對了

1. Gucci GG Marmont 復古小背包 · 2. Chloé 麂皮後背包 · 3. Valentino 個性鉚釘小背包 · 4. Burberry 尼龍後背包 · 5. Louis Vuitton Monogram 後背包. 於 fashion.ettoday.net -

#2.LV減價優惠|ZALORA限時激減低至66折入手LV手袋 ... - 新假期

減價商品有多款人氣手袋,最便宜$4,936就能買到LV,包括人氣手提水桶袋、腋下包、單肩包、銀包等!熱賣LV簡約小號雙肩背包激減$5,145,折後$22,939! 於 www.weekendhk.com -

#3.名牌後背包|ETMall東森購物網

!! 超殺特降64折!! Nike 包包ACG Karst 男女款機能後背包耐磨大容量戶外登山CK7510-013 [ACS 跨 ... 於 www.etmall.com.tw -

#4.許維恩「BURBEERY」山寨包被罵翻親姊許路兒的真貨怎不借 ...

雖說許維恩已針對此事發文道歉,但Kelly滑著她親姊許路兒IG上背不完的名牌包,腦中也冒出了「怎麼不分妹妹1咖」的問號。 於 tw.nextapple.com -

#5.精品後背包- 優惠推薦- 2022年10月| Yahoo奇摩購物中心

[精品包六千有找] Chiara Ferragni Eye Star 刺繡星星眨眼皮革後背包(黑色)$5,899. [精品包限時降] KENZO Sport 交叉字母印花尼龍單肩背/斜背包(黑色)$6,800. 於 tw.buy.yahoo.com -

#6.細數8 款精品後背包,從經典Prada 尼龍包到Gucci、Celine

盤點精品品牌後背包 · Prada 尼龍後背包 · Gucci 雙G圖騰後背包 · Gucci Bamboo 1947 竹節迷你後背包 · Bottega Veneta Cassette 後背包 · Dior Travel 後背包 ... 於 www.vogue.com.tw -

#7.2022 最新10 款熱門後背包專業推薦,網友一致好評推薦比較介紹

為你推薦最新熱門後背包品牌及型號,快速找到最適合自己或家人的後背包。詳細價格、評價及規格比較。推薦購買方式及最新優惠。 於 www.ezneering.com -

#8.櫃位資訊| MITSUI OUTLET PARK 台南

男/女裝 · 運動&戶外 · 鞋&包 · 生活用品 · 童裝 · 流行商品 · 手錶&飾品 · 美食&食品. 於 www.mop.com.tw -

#9.後背包女生超有型。2022年一定要GET的後背包人氣10選

小編在本篇文章中,整理了10個來自日本、美國、加拿大、韓國、還有台灣的人氣好質感後背包品牌,提供各位讀者在下手買包前來看看哪個品牌比較適合自己! 於 beauty-upgrade.tw -

#10.皮包— 服飾名品 - Chanel

經典口蓋包 · 2.55 口蓋包 · CHANEL 22 包款 · 香奈兒19 包款 · Boy Chanel 口蓋包 · 最新商品. 於 www.chanel.com -

#11.黑色- 後背包(名牌精品包) - 人氣推薦- 2022年10月 - 露天拍賣

黑色網路推薦好評商品就在露天,超多商品可享折扣優惠和運費補助。HYPE 手提包後背包肩背包黑色388 『RP精品』Chanel 香奈兒22年早春新款Duma後背包黑色淡金扣雙肩包 ... 於 www.ruten.com.tw -

#12.SOLIS 台灣原生時尚品牌後背包官方網站

背上SOLIS背包,來一場率性的旅途!SOLIS環保機能包,回收寶特瓶打造,收藏多種機能與質感設計,到哪都有型! 於 www.solisgraphic.com -

#13.男顧客大鬧旺角二手名牌袋店不滿職員拒收貨擸凳傷人 - 頭條日報

今日(9日)晚上8時許,警方接獲報案,指旺角新之城商場2樓一間二手名牌手袋店的30歲男職員被一名男子襲擊,警方到場調查,發現現場一片混亂,手袋銀包及 ... 於 hd.stheadline.com -

#14.Louis Vuitton罕有優惠低至7折!入手LV頸巾、銀包、手袋平足 ...

人氣名牌Louis Vuitton(LV)罕有推出優惠!最近網購平台Zalora推出「10.10感謝節」優惠,就連Louis Vuitton產品都有折,優惠商品包括人氣手提水桶 ... 於 hk.ulifestyle.com.hk -

#15.CROSS】頂級名牌後背包-雙肩包旅行包肩背包筆電包(黑色)

產品: 頂級名牌雙肩包後背包材質: 尼龍, PU 尺寸: 45x30x15; 【注意事項】 *皮件類商品保證皆為專櫃品牌。 *商品鑑賞期間如需退換貨請保持商品完整,且必須為『全新 ... 於 www.books.com.tw -

#16.所有商品分類 - 藍格印刷

小名牌 · 16. ... 少量燙金信封(喜帖/現成品/紅包袋/樂透袋/小信封/白包) · 06. 彩色成套信封信紙 · 07. 彩色信紙 · 08. ... 帆布後背包 · 04. 帆布書包 · 05. 於 ec.blueco.com.tw -

#17.【10 款人氣女用後背包推薦】上班族和學生必備,裝筆電

這款推薦給喜歡簡約風格和大容量後背包的女孩,包包本身的重量只有0.7kg,超級輕巧、無負擔,即使女生背起來也絲毫不費力。更貼心的是,後背包的功能性也 ... 於 blog.pinkoi.com -

#18.名牌後背包女的價格推薦- 飛比價格Feebee

名牌後背包 女價格推薦共1025筆。另有名牌後背包女用、名牌後背包、名牌後背包男。飛比為你即時比價,全台電商網購價格輕鬆找,一秒為你找便宜,快速比對商品價格, ... 於 feebee.com.tw -

#19.HC STORE | 後背包專賣店| 台灣後背包推薦品牌

不管是上課用書包還是旅行用背包,HC STORE 都可以滿足您的使用需求,超過百款花樣的後背包讓你恣意挑選。 於 www.hcstore.co -

#20.【KOL推薦】TRANSFORM 魔術空間後背包3285009-可客製名牌

收摺後僅剩5公分,耐磨防潑水材質搭配頭層牛皮。可放15吋筆電與10吋平板。外置充電接口,行李箱插帶,可客製名牌。尺寸:收摺前—長H46 x 寬W30 x 深D17.5cm收摺後— ... 於 www.voylux.com -

#21.NayoUrban卷口後背包|高CP值防水電腦後背包開箱優缺點評價

在戶外旅行時特別需要耐用的背包,尤其是男生包包款式,往往想要挑選好看又 ... 空間一包搞定,大學生作為上課時的書包也很適合,價格上比名牌後背包 ... 於 kafkalin.com -

#22.大江購物中心MetroWalk 大江購物中心簡介_1F

鞋包配件雜貨. CHOICE; DIANA; AS; MODA; RABEANCO. ○其他. STARBUCKS 星巴克咖啡; STUDIO A 專賣; 挑戰者汽車美容. 關閉. /. 大江簡介 · 樓層導覽 · 主力大店. 於 www.metrowalk.com.tw -

#23.樓層導覽 - 夢時代

段純貞 京都勝牛 屯京拉麵 爭鮮迴轉壽司 銀座杏子日式豬排 古典玫瑰園 時時香 偷飯賊 點點心 安那居 漢來上海湯包 藏壽司 義式屋古拉爵. - 美食小吃. 於 www.dream-mall.com.tw -

#24.2022「精品後背包」6款推薦!LV Tiny背包 - BEAUTY美人圈

除大容量水桶包、托特包之外,後背包其實是很值得女子們投資的品項!大容量設計隨身物品通通裝進去都不是問題,無論是與姐妹相約的輕旅行、日常通勤, ... 於 www.beauty321.com -

#25.遠東百貨板橋店 - 首飾・K金回收專門店JEWEL CAFE

捷運板橋站,2號出口「新府路」出站後右轉 ... 名牌包包. 污垢,污漬,黏膩. 歡迎攜帶諸如Louis Vuitton和Chanel這樣的熱門品牌,即使它們髒了或有污漬了。 於 jewel-cafe.tw -

#26.2022後背包推薦!盤點18款大學生最愛,超時髦、機能性強

後背包 品牌推薦,THE NORTH FACE、Supreme、NIKE...,最好的後背包是擁有多個口袋設計,可以無需額外的旅行收納袋,就能將衣服、盥洗用品、科技產品 ... 於 www.womenshealthmag.com -

#27.agnès b. 台灣|官方網路旗艦店| 經典法國品牌

歡迎探索agnès b. 官方網路旗艦店, 選購最新系列男女裝,VOYAGE 包款,BIJOUX 首飾系列。眾多網路限定商品,立即選購! 於 www.agnesb.com.tw -

#28.後背包、雙肩包< 精品名牌館- 盛精品嚴選 快速出貨包退包換!!

在PChome商店街共有10 件後背包、雙肩包相關類別商品,您想找的是【盛精品】台灣公司貨☆背負感減輕70%登山包容量35公升真正好品質水袋背包/後背包/自行車包/運動 ... 於 www.pcstore.com.tw -

#29.Coach

手袋 · 瀏覽全部 · 公事包 · 托特包和旅行袋 · 信使包 · 後背包 · 腰包 · 皮夾及卡夾 · 瀏覽全部 · 長夾 · 中夾 · 卡夾 · 配飾 · 瀏覽全部 · 科技配件及文書用品 · 手拿包 ... 於 taiwan.coach.com -

#30.後背包

首圖獻上,Louis Vuitton Palm Springs mini,我終於擁有了第一個精品包(感動,因為我一直想要一個後背包,看了非常多品牌像是burberry,fendi,gucci等,最後還. 於 www.dcard.tw -

#31.雷凱欣息影8年近日曬全身照自嘲「肉鬆嫌老」 - 鏡週刊

事實上,平日最愛在社交平台大曬幸福的雷凱欣,最鍾情名牌包,還在社群分享了一堆以Chanel為主的名牌包照片,並寫上「到底要收拾幾多個小時? 於 www.mirrormedia.mg -

#32.官方網站| 台灣設計| 收納後背 - BAGCOM

BAGCOM最實用最方便的收納後背包 一個後背包& 一個手拿包or 斜背包 旅行時可收納入小包內,放在隨身行李內,需要時馬上可以取出變身多用途使用 於 www.bagcombag.com -

#33.土屋鞄製造所— 日本設計高級手工皮革包品牌– Tsuchiya ...

充滿溫度的職人皮革包品牌. 於 tsuchiya-kaban-global.com -

#34.6款男生外出旅遊、上班都適合揹的平價名牌後背包推薦

10款熱門精選的流行品牌男包產品推薦給你2022男士名牌銀包推介(拉鏈):Prada Saffiano皮革卡片套銀包$3,900 【MUJI 無印良品】可減輕肩膀負擔撥水加工聚酯纖維後背包(共4 ... 於 www.pharmacie-jolivet.fr -

#35.首頁-Breeze

微風廣場官方網站,創造一場時尚新覺醒! 打破既有百貨公司的網站形式,微風以更豐富、多元的素材,以及更符合需求的分類設計,讓對流行時尚、生活娛樂充滿興趣的你, ... 於 www.breezecenter.com -

#36.【2022最新】十大商務後背包推薦排行榜 - mybest

隨著商務型態改變,一般傳統公事包似乎已無法滿足上班族的需求。而商務後背包不但擁有大容量、舒適度,出差旅行時也不需要再更換其他包款, ... 於 my-best.tw -

#37.日旅掃貨不容錯過!10個必買日本包包品牌推薦 - ShopBack

日本必買包包品牌推薦top10. CILOCALA. 平均價位:後背包價位約日幣¥4,212(小)起~; 推薦款式:亮彩尼龍防 ... 於 www.shopback.com.tw -

#38.平價名牌後背包 - James歐巴

6款男生外出旅遊、上班都適合揹的平價名牌後背包推薦,質感完全不輸精品阿。 現在電動後背包品牌、種類真的超多,讓人不知如何下手… 於 fashionstw.com -

#39.時尚男生後背包|購買時下流行男包- ZALORA 台灣

購買時尚男生後背包@ ZALORA 台灣|滿額免運✓ 貨到付款✓ 30天免費退貨✓ 國際與本土品牌✓ 優惠推薦商品✓ 百分百正品✓ |還在等什麼?快來選購吧! 於 www.zalora.com.tw -

#40.高CP 值,萬元以下「6個後背包品牌」推薦,上班出遊都可用!

男生跟女生拿包包買包包的習慣與數量相比起來真的少蠻多,不外乎就是公事包、托特包或是後背包等等,其中後背包又能算是最實用的包款之一, ... 於 www.gq.com.tw -

#41.後背包,包款,國際精品包,精品/飾品- momo購物網

後背包,斜背包,手提包,側肩包各式規格種類,與COACH,PRADA 普拉達,GUCCI 古馳熱門品牌,優惠便宜好價格,值得推薦! 於 www.momoshop.com.tw -

#42.好市多線上品牌精選

手拿包、皮夾 手拿包、皮夾 · 所有 手拿包、皮夾 · 包包、提袋. 行李、背包 行李、背包 · 所有 行李、背包 · 行李箱 · 背包、後背包. 眼鏡、配件 眼鏡、配件. 於 www.costco.com.tw -

#43.男生後背包多種場合推薦【上班.上課怎麼選】平價包款.還有 ...

機能性超強的一款後背包,背包底層有加厚設計,貼心設有包包雨衣功能,若忽然下雨在底層拉鍊打開,可拉出黃色雨衣套住整個包包就不怕淋濕了!背包背部具有 ... 於 www.mencolorful.com -

#44.後背包推薦『GASTON LUGA』來自瑞典斯德哥爾摩背包品牌

後背包 推薦『GASTON LUGA』來自瑞典斯德哥爾摩背包品牌,給你簡約兼具時尚、俐落風格的實用 ... 不論用於生活、工作或是旅行都是一包多用的萬能時尚包. 於 www.minba.tw -

#45.後背包/年度必備平價美包-天藍小舖官方網站

今年度必備後背包,在天藍小舖有多樣式的選擇滿足您的需求,帆布背包、大開口、韓劇同款、閨蜜款包包,快進來看看! 於 www.sky-blue.com.tw -

#46.【名牌優惠】LV限時網購優惠7折起入手經典手袋及飾品配件

當中包括手提水桶袋、腋下包、銀包及飾品配件等,最平只需$1,576即可入手。而二手款式更有額外8折優惠,TOPick 為你精選以下推介! Louis Vuitton限時網購 ... 於 topick.hket.com -

#47.後背包名牌的價格推薦- 2022年10月| 比價比個夠BigGo

後背包名牌 價格推薦共1850筆商品。還有後背包駝色、後背包、LV後背包小。現貨推薦與歷史價格一站比價,最低價格都在BigGo! 於 biggo.com.tw -

#48.後背包名牌- 比價撿便宜- 優惠與推薦- 2022年10月

後背包名牌 價格推薦共2419筆商品。收錄蝦皮、雅虎、露天熱賣商品,比價撿便宜讓您方便比價的好夥伴。 於 www.lbj.tw -

#49.名牌後背包推薦的價格比價讓你撿便宜- Page 1

【米蘭精品】【獨家進口】53p61女包包復古風真皮手提包名牌包單肩包側背包肩背包後背包公事包雙肩包手拿包晚宴包水桶包斜挎包手提袋3色. NTD1999. PChome商店街. 於 ibj.tw -

#50.【2022年】十大男用後背包最新推薦!熱門人氣排行 - 夠易購

目錄 · 【Michael Kors】COOPER前口袋側背胸包(多色選) · 【Balenciaga 巴黎世家】經典仿舊小羊皮鉚釘後背包商務包(黑) · 【COACH】小牛皮拼接PVC / TRACK PACK 小款/ 單肩後 ... 於 go-ezbuy.com -

#51.Longchamp全收錄~15款百搭實用的男女後背包等你挑! - 妳 ...

為此,今天就以「人氣後背包」為主題,讓小編向各位讀者介紹當今都有哪些時尚百搭的 ... TOP 1 【Samsonite RED】BUTTEE簡約年輕商務抗菌筆電後背包 ... 名牌有哪些? 於 trouble-care.com -

#52.THE NORTH FACE 官方旗艦店

icon_包款. 機能防水. 新品上市. 外套. 人氣帽款. 隨身小包 ... 分類_外套 · 分類_衝鋒衣 · 分類_隨身包 · APP首下載 · 生日禮 · 門市優惠券 · 開卡禮. 於 www.thenorthface.com.tw -

#53.GUCCI這款後背包可以揹一輩子!2019年最值得投資的10款 ...

1. Gucci GG Marmont 復古小背包 · 2. Chloé 麂皮後背包 · 3. Valentino 個性鉚釘小背包 · 4. Burberry 尼龍後背包 · 5. Louis Vuitton Monogram 後背包. 於 www.cosmopolitan.com -

#54.背包控入手絕對不會錯!盤點5款經典款「精品後背包」連蔡依林

背包 控入手絕對不會錯!盤點5款經典款「精品後背包」連蔡依林、楊丞琳都愛揹 · Louis Vuitton · GUCCI · FENDI · GIVENCHY · CHANEL · 本文圖輯 · Wa Chang. 於 www.marieclaire.com.tw -

#55.Hedgren|官方網站|台灣獨家代理歡迎光臨

Hedgren|官方網站|台灣獨家代理全球暢銷輕奢經典包袋Hedgren源於比利時,國際著名時尚休閒品牌,由全球知名設計師Xavier Kegels先生創立于1993年,Hedgren是一個充滿 ... 於 www.hedgren.com.tw -

#56.【ELLE包打聽】後背包揹起來就是時髦又年輕!20+人氣精品 ...

2018年11月14日 — 不過時髦的後背包要去哪裡買,ELLE包打聽替你網羅20多款現在全球最流行的時髦後背包,從精品名牌包到平價時尚,各種造型款式應有盡有,更棒的現在這些 ... 於 www.elle.com -

#57.名人用名牌媽媽包後背最省力|蘋果新聞網

後背包 最近很流行,當了媽媽也不能落人後,豐臀金的老姊Kourtney Kardashian帶2個小孩出門,背著以PS1紅翻天的美國品牌PROENZA SCHOULER推出的後背包 ... 於 www.appledaily.com.tw -

#58.名牌後背包就選這咖!LV mini款、香奈兒、GUCCI通通太好看

Photo Via:sarah.mss/menemjeffff在名牌肩背包、水桶包之外,精品後背包是很值得女子們投資的選項,雋永耐看、造型別緻,更棒的是容量通通超能裝!2021熱騰騰的爆款後 ... 於 www.look-in.com.tw -

#59.名牌後背包- 優惠推薦- 女生包包/精品2022年10月 - 蝦皮購物

你想找的女生包包/精品網路人氣推薦名牌後背包商品就在蝦皮購物!買名牌後背包立即上蝦皮台灣商品專區享超低折扣優惠與運費補助,搭配賣家評價安心網購超簡單! 於 shopee.tw -

#60.《超級王牌棒球隊》出時尚任務!孟祥祖豁出去裸身拉票

... 卻在官方YouTube頻道創造超過300萬點擊量後,獨家推出《運動員炸裂 ... 送3支快篩試劑仔細一看嚇到:用過的還有2條線 · 名牌包「經典LOGO拼錯」! 於 www.ctwant.com -

#61.ALLSAINTS 台灣官方網站| 首頁

英國東倫敦時尚品牌ALLSAINTS,1994年創立以來引領風尚。我們以與眾不同的穿搭風格為訴求,率性騎士皮衣、原創手繪印花、個性軍靴皆是標誌性單品。 於 www.allsaints.tw -

#62.品牌導覽 - GLORIA OUTLETS華泰名品城

依據類別. 全部; 國際名品; 流行時尚; 珠寶配件; 鞋履; 旅行箱包; 運動休閒; 化妝品及藥妝; 內睡衣; 居家用品; 嬰童用品及玩具; 親子娛樂; 美食廣場; 主題餐廳 ... 於 www.gloriaoutlets.com -

#63.Timberland®官方線上旗艦店- 環保時尚兼具的鞋款、服飾和配件

包 款 · 帽子 · 保養品. OUTLET商品. ✨新進商品|全面7折 · 全系列 · 男性鞋款 · 男性服飾 · 女性鞋款 · 女性服飾 · 配件 · 零碼限搶. 門市. 商店資訊. 關於我們 ... 於 www.timberland.com.tw -

#64.DIOR 等超實用「精品後背包」,快把你的廢物小包扔了!

Louis Vuitton CHRISTOPHER 背包沿襲了2021 年春夏Virgil Abloh 以童趣為視角所開發而成的包款。在經典的CHRISTOPHER 背包中以LV Monogram 帆布交織出品牌 ... 於 www.juksy.com -

#65.手袋- 女士 - CELINE

CELINE官方網站。在網上探索最新CELINE女士系列:時裝、手袋、銀包、鞋履、珠寶和眼鏡。 於 www.celine.com -

#66.休閒也能不失優雅:Dior、Louis Vuitton等兼備時尚、實用背包 ...

最近,Dior、Louis Vuitton、Prada等推出將標誌性的品牌元素與時尚實用的設計融為一體的後背包,有女生最愛的擁有大容量以及能空出雙手,同時不失時尚 ... 於 poplady-mag.com -

#67.【CROSS】頂級名牌後背包-雙肩包旅行包肩背包筆電包(黑色)

Buy 【CROSS】頂級名牌後背包-雙肩包旅行包肩背包筆電包(黑色) in 新北市(New Taipei),Taiwan. 【CROSS】頂級名牌後背包-雙肩包旅行包肩背包筆電包(黑色) Get great ... 於 tw.carousell.com -

#68.Reinventing craft and leather - LOEWE

每項產品皆以人字形灰色棉質收納袋包妥,並附有Anagram標籤。除了使用特快配送服務(適用於巴塞隆納市區)的產品外,其他產品均採用品牌經典煙白色的禮盒包裝。 皮革成衣 ... 於 www.loewe.com -

#69.GUCCI 女裝手袋| 女包、手挽袋、腰包

GUCCI女士手袋外型前衛時尚,包括肩揹包、手提袋等不同最新款式包包,適合各種造型,形塑獨特風尚。 所有訂單均享免運費及免費禮品包裝。 於 www.gucci.com -

#70.路易威登台灣官方網站| LOUIS VUITTON® | tw.louisvuitton.com

時尚包款. CAPUCINES · TWIST · COUSSIN · DAUPHINE · PETITE MALLE · 珍異皮革. 細分類別. 包款總覽 · 經典MONOGRAM 系列 · 皮革包款精選 · 肩背包及斜背包 · 托特包 ... 於 tw.louisvuitton.com -

#71.DIOR

時尚手袋. 所有手提包 ... 背包 · 手挽袋 · 腰包 · 公事包 ... 背包 · 手挽袋 · 腰包 · 公事包 · 旅行袋. 男士袋款(按系列顯示). 於 www.dior.com -

#72.男用包免稅商品|Ever Rich昇恆昌免稅購物網

男用包免稅商品,國際時尚精品Bally,Coach,Emporio Armani,Montblanc,Porter,Tumi等,後背包,斜背包,手提包,手拿包等,免稅優惠市價7折起,月月上新品, ... 於 www.everrich.com -

#73.JSMaxx

JSMaxx 國際精品平行輸入HERMES精品,COACH包,MK包,LONGCHAMP精品包. 於 www.jsmaxx.com.tw -

#74.名牌後背包- FindPrice 價格網2022年10月購物推薦

名牌後背包 的推薦商品價格,還有更多 老闆隨便賣 COACH包大集合真品正品手拿包公事包晚宴包斜背包小包國際精品名牌包新二手包小包丹寧布包皮包側背包後背包相關商品 ... 於 www.findprice.com.tw -

#75.小嶼分享名牌後背包實用又時尚!搭配性超強女人我最大 ...

小嶼分享 名牌後背包 實用又時尚!搭配性超強女人我最大20200311. 1,620 views • Mar 11, 2020. 1,620 views Mar 11, 2020 【女人我最大購物】開賣囉! 於 www.youtube.com -

#76.後背包| 名牌精品包 - 樂天市場

後背包 在Rakuten樂天市場中符合的後背包優惠商品列表,歡迎來到Rakuten樂天市場選購您所喜愛的後背包特價商品!Rakuten樂天市場還有更多後背包推薦, ... 於 www.rakuten.com.tw -

#77.漢神巨蛋|樓層導覽

國際精品; 時尚名品; 美妝保養; 女性商品; 男性商品; 潮流服飾; 休閒運動; 孕婦與嬰幼童; 鞋包/配件; 小吃/食品; 居家生活; 3C數位電器; 主題餐廳; 專門店. 於 www.hanshin.com.tw -

#78.LV優惠|LV減價逾$5,000!LV經典老花背包/LV水桶袋/LV銀包

網購平台ZALORA最近推出「10.10感謝節」優惠,包括人氣名牌Louis Vuitton都劈價!今次LV減價商品涵蓋多款人氣手袋,有熱賣款LV簡約小號雙肩背包劈 ... 於 www.hk01.com -

#79.女名牌包用

名牌 精品- 鞋包精品- 人氣推薦- 2022年9月- 露天拍賣Bally名牌精品包女包格紋包側背包手提包手袋通勤包S 永和鋁門窗推薦 精品、包包與服飾配件- ... 於 138.bebeconomici.messina.it -

#80.健豪商品總覽 - 健豪雲端數位網

多功能商品區 · 面紙包 · 菜單 · 木質吊牌類 · 木質/壓克力牌卡 · 面紙盒套 · 紙膠帶 · 大寬幅紙膠帶 · 客製化光碟彩印 ... 於 gainhow.tw -

#81.上班、旅遊都適用的後背包推薦!盤點Chanel、Louis Vuitton

不論是上班、上學或旅行後背包都是必備單品!除了常見的後背包造型,加上特殊設計的後背包,更可以是穿搭的時髦焦點。本文推薦Chanel、Dior、Louis ... 於 www.harpersbazaar.com -

#82.樓層品牌介紹 - 秀泰生活

此網站使用cookies. Hi, 本網站使用必要cookies 和追蹤型cookies 以確保網站服務,後者將在獲得你的同意後才會執行追蹤。 了解更多. 設定偏好 同意並繼續 ... 於 www.showtimego.com.tw -

#83.用推薦男包包[CV5FZ9]

買lv 男包立即上蝦皮現貨名牌零錢包真皮側背包男男用包皮包男性背包錢包斜 ... 買男用後背包立即上蝦皮台灣後背包商品專區享超低折扣優惠與運費補助, ... 於 155.predire.vs.it -

#84.後背包 - PChome 24h購物

後背包. ‧台北巿6小時到貨(試營運); ‧全台灣24小時到貨,遲到給100; ‧非北北基22:00~12:00間下單、離島、資訊不完整、 安裝商品、ATM或7-11 ibon付款者等不在此限→ ... 於 24h.pchome.com.tw -

#85.S'AIME東京企劃-女包時尚品牌官方網站

最新款設計師皮件新品,每周與妳零時差曝光!多種女孩必備包款,後背包、手提包、托特包、斜背包、小方包,上班/上課/出遊一包點綴你的需求,CP值最高的女包推薦。 於 www.saime.com.tw -

#86.2022年日本必買包包品牌10選!送禮自用 - Japaholic

價格親切,設計可愛好搭,大人小孩都可以在這裡找到一個喜歡的後背包,到日本的話千萬要注意一下喔! ... 享譽世界的高品質,魅力備受矚目的名牌包「FULLCLIP」. 於 www.japaholic.com -

#87.【CROSS】頂級名牌後背包-雙肩包旅行包肩背包筆電包(黑色)

關於本商品的比價,評價,推薦,討論,價格等資訊,想購買【CROSS】頂級名牌後背包-雙肩包旅行包肩背包筆電包(黑色)很值得參考。【CROSS】頂級名牌後背包-雙肩包旅行包肩 ... 於 buy.line.me -

#88.kodomoeコドモエ(12月2015 附野貓軍團迷你托特包&知育繪本 ...

有了裝備齊全的玩具廚房,就能讓小朋友們想像自己在廚房大展身手的模樣。P.30騎乘玩具(右下圖)在此介紹包括滑步平衡車中的名牌、溜溜車、三輪車等…一邊 ... 於 www.eslite.com -

#89.女包全系列 - Charles & Keith

品牌在女包系列的極力探索、推陳出新、將時尚趨勢即時以CHARLES & KEITH獨有的格調, ... PAGE 女包. 輕鬆駕馭獨特風格,從文青微甜到摩登個性都要大膽嘗試. 肩背包. 於 www.charleskeith.com -

#90.Nike 懶人鞋女

筆電包推薦. 阿聰. 豐臣. ... Momo 後背包. 龙门飞甲. 護理師高考. 谷關森林遊樂區. Mea 電競館. 螃蟹料理台北. ... 男生名牌包. 人一天可以吃幾顆蛋. 於 f92kc.za.com -

#91.揹著它就是時髦又年輕!特搜5款「精品後背包」 - 女人我最大

Chanel Chanel's Gabrielle 後背包 · Louis Vuitton Palm Springs 後背包 · Saint Laurent Loulou Monogram 後背包 · Chloé faye 後背包. 於 woman.tvbs.com.tw -

#92.男用包免稅價 - 昇恆昌宅配網

男用包免稅價,國際時尚精品Tumi,Bally,Coach,Emporio Armani,MCM,Montblanc等,後背包,斜背包,手提包,手拿包等,市價7折起,月月上新品,新品立即享優惠, ... 於 www.everrichtohome.com -

#93.要實用又要好看!最值得購買的精品後背包精選特輯

精品後背包款推薦 · Burberry / The Rucksack 科技尼龍與皮革大型軍旅背包 · Prada / Nylon Backpack · Louis Vuitton / Palm Springs 迷你背包 · Chanel / ... 於 www.loveshopping.com.tw -

#94.9 款可以騰出雙手的「後背包」!2020 星二代潮人點名必須擁有

許多時候單邊背在肩上的包包,會一直滑下來、拎在手上的包包,掛在小手臂上又勒的好痛﹑手拿包又讓人只剩一隻手做什麼事情都不方便,這時候能讓人騰出 ... 於 istyle.ltn.com.tw -

#95.名牌包,後背包,電腦包,側背包,托特包,休閒包 - OUI 為精品

名牌包,後背包,電腦包,側背包,托特包,休閒包. 於 www.oui.com.tw -

#96.路易威登- 维基百科,自由的百科全书

... 與皮件領域數一數二的品牌,并且如今路易·威登这一品牌已经不仅限于设计和出售高档皮具和箱包,而是成为涉足时装、首飾、太陽眼鏡、皮鞋、行李箱、手提包、珠寶、 ... 於 zh.m.wikipedia.org -

#97.ROBINMAY 快時尚的領導者

包 款類別. 斜背包. 手提包. 胸包. 皮夾. 更多風格. No Boundaries 我. READ MORE. 2022 AW Collections :艾拉假期. READ MORE. DAILY VLOG : 日常. 於 www.robinmaybag.com