#1.大赤崁吳姓

文化 族譜 吳姓 · 白沙鄉 赤崁村 赤崁村族譜. ───. 大赤崁吳姓. 白沙鄉赤崁村. 閱讀 ... 按大赤嵌社另有兩戶吳姓,係鳥嶼社吳氏分別入贅鄭氏、黃氏所傳。 - 其一:始遷祖 ...

於 penghu.info

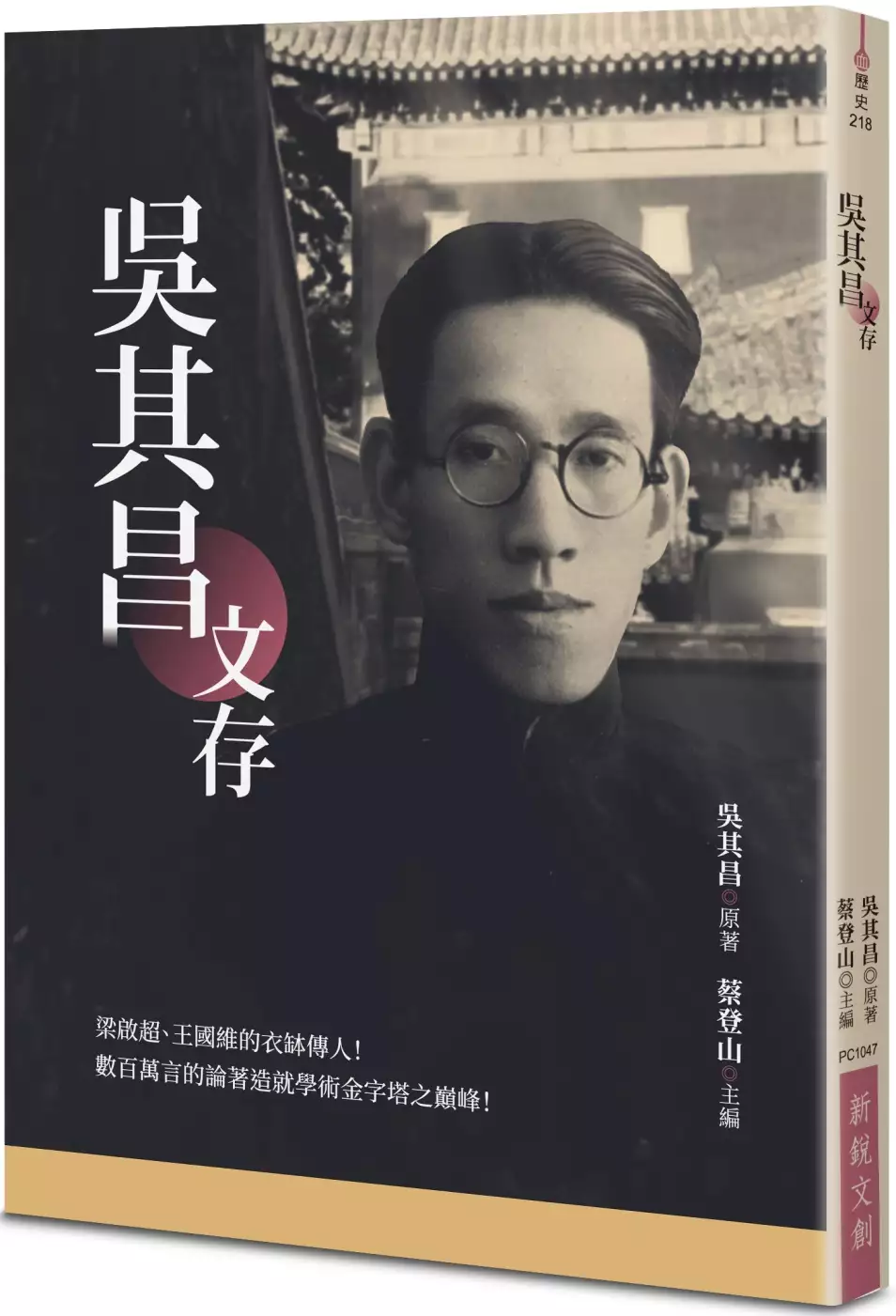

吳氏大族譜的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦吳其昌寫的 吳其昌文存 和薛煥炳的 毗陵吳氏園林錄都 可以從中找到所需的評價。

另外網站吴氏大族谱[不分卷] 编福建省台湾省也說明:吴氏大族谱 [不分卷] 编福建省台湾省. 发布于2022-09-15 13:38:54. 原书: [出版地不详: 出版者不详], 197?. 1册: 插图, 世系表, 人像. 开姓始祖: 泰伯. 吴本姓姬,泰伯偕 ...

這兩本書分別來自新銳文創 和中華所出版 。

國立東華大學 臺灣文化學系 黃雯娟所指導 陳佩君的 新竹市香山區清末至日治時期住民之祖籍、族群及生活方式之探討 (2020),提出吳氏大族譜關鍵因素是什麼,來自於香山、世居家族、祖籍、族群、生活方式。

而第二篇論文中國文化大學 史學系 尹章義所指導 吳正龍的 清代台灣的民變械鬥與分類意識的演變一以林爽文事件為中心所作的探討 (2013),提出因為有 林爽文、民變、分類械鬥、村庄、漢人遷移、族群關係的重點而找出了 吳氏大族譜的解答。

最後網站吳氏族譜的價格推薦- 2023年7月| 比價比個夠BigGo則補充:吳氏族譜 價格推薦共72筆商品。包含38筆拍賣、34筆商城.「吳氏族譜」哪裡買、現貨推薦與歷史價格一站比價,最低價格都在BigGo!

吳其昌著作的精選文章,可讀性極高,涵蓋面極廣,包括他學術上重要的師承——梁啟超和王國維的思想言行,另外他寫清華國學院同學的小傳,在今日視之,竟是不可多得之珍貴史料,何況其文筆粲然,栩栩如生者!另外〈趙望雲先生畫理序〉、〈關山月先生灕江圖長卷跋〉、〈繪畫三昧說〉三文,凸顯吳其昌在繪畫收藏及鑑賞上有其極高的品味。 又吳其昌是徐志摩的表弟,當徐志摩空中罹難後,他哀痛不已,寫了〈志摩在家鄉〉一文以念。吳其昌晚年,他的研究轉向結合抗戰形勢,「以史為鑒」,側重於邊政史及東亞史,民族的融合演變,他原本是要寫成《歷代邊政借鑑》一書的,〈秦以前華族與邊裔民族關係的借鑑〉、〈兩漢邊政

的借鑑〉、〈魏晉六朝邊政的借鑑〉和〈隨唐邊政之借鑑〉諸文,都是其中重要的內容,可惜後來因吳氏逝世而未竟全功! 本書特色 看當年清華國學院培育出來的傑出學者的學術成果! 是王國維、梁啟超最優秀的弟子,真正的傳人。兩百萬字的著述造詣極深,幾近金字塔之巔。本書挑選其中最精華的內容,涵蓋文史、藝術、邊政等重要範圍。

為了解香山區的祖籍族群分布,筆者抄錄除戶簿、進行世居家族訪查,以抽樣所得的家族資料作為族群分布空間代表,並蒐集世居家族祖籍地之資料、與地方耆老訪談、實地勘查塚地墓碑籍貫,以追溯世居家族原鄉祖籍地與族群屬性。根據地形與人文歷史發展,將香山區分為南北兩個次區域。北香山地區有較寬廣的平原,易形成大型聚落,晉江籍世居家族比例超過近六成,顯示祖籍地緣的集中性。南香山祖籍以惠安籍居多,但血緣性聚落的發展不及北香山。愈往南或往東,腹地愈狹小,加上入墾年代晚,不僅限制產業發展,也影響世居家族聚落的形成。再以地形等高線20m為分界線,香山沿海地區世居家族祖籍幾乎都是泉州閩南裔。丘陵區世居家族仍是以泉州府籍與泉

州閩南裔稍多。論香山區日治時期住民職業與地形的關係,無論南北香山,苦力皆偏多,顯示當時土地贍養力不佳或人口過於飽和。香山區沿海平原腹地不大,就其地利因素,形成「半漁半農」的維生型態。而靠海吃海,養蚵和傳統沿岸漁業—牽罟都有所發展。除了農漁業,也有多元的區域經濟型態衍生,如:日曬製鹽、商業活動及勞力工作等。早期臺灣漢人的聚落發展,因神明信仰而產生的地緣組織有很大的影響。如:本區威靈宮奉祀廣澤尊王,清府王爺四大庄輪祀,滄岑楊氏宗族角頭普渡輪值,是泉州府移民依原鄉生活方式和習俗信仰的縮影。竹圍仔福龍宮的存在,透露閩、客和諧共處的族群關係。

本書介紹了常州吳氏家族在明清兩代建造的二十餘座園林,作者經翻閱典籍與實地考察,探索吳氏園林的創始與變遷,同時講述了吳氏家族與其親友在其家園中的交遊活動。 推薦書評 我相信,明代止園及其常州所有吾家吳氏園林的史跡淵源,一定會在《毗陵吳氏園林錄》中找到答案,並呈現其應有的歷史與文化價值。——畫家吳歡 本書沒有繁瑣的技術路線、晦澀的專業詞彙,平鋪直敍,言簡意賅,因此具有很強的可讀性,非常適合喜歡常州園林與歷史文化的讀者。對於專業學者,此書也很值得一讀,開卷有益,必能有所悟。——北京建築大學教授,《中國園林》編輯部主任傅凡 本書可謂園林研究的佳作,對於常州歷史文化研究有

重要的價值,同時對於中國古代園林史也有很好的補白意義。——清華大學建築學院教授 賈珺 作者簡介 薛煥炳 薛煥炳,筆名寒雪,常州鄉土學者,常州市吳文化研究會執行會長,《中吳》雜誌主編。精擅文史,熟諳地方掌故,勤於調研遺址、搜羅圖籍。著有《常州街巷——舊時地名寫真》《常州名園錄》《晉陵月色》《毗陵瑣聞》《中吳輿地——常州歷史沿革與區域變遷要覽》(合著)《中吳遺珠》等。 序一 數典仰先人 吳歡 /8 序二 文化世家的傳承血脈,中西交流的 歷史見證 毛珮琦 /12 序三 一個家族的造園長卷 傅凡 /22 序四 中國古代園林史的補白 賈珺 /26 序五 傳統文化的血脈延續

和精神弘揚趙晶 /30 序六 從園林探討一個家族的生命力和創造力黃曉 /33 序七 弁言 寒雪 /36 城隅草堂 居然閭間有山川 /39 天真園 選石留雲住,支亭放鶴過 /44 嘉樹園 衣冠悲寂寞,竹樹莽蕭森 /56 小 園 三徑春深聽鳥聲 /62 止 園 始覺止為善,今朝真止矣 /67 天得園 鶯篁花徑外,鶴圃水中央 /88 東第園 掇石而高,搜土而下 /92 蒹葭莊 更覺浮雲水上多 /98 拙 園 畏人成小築,養拙就閒居 /116 青山莊 風花過樹,鳥亦徘徊 /125 鶴 園 望春不見迎春處 /135 綠 園 香月亭空眠不起 /139 來鶴莊 喬松邀鶴鶴可呼 /147 滄浜園 竹樹雜映,與

魚鳥共之 /156 樵隱別業 人憶荊溪上,茶來穀雨前 /161 漁樂別業 魚樂即我樂,相忘兩無言 /169 石亭山房 枕流漱石真吾事 /174 予 莊 門前風細稻花香 /189 洴浰別業 有時煙雨聽滄浪 /197 滄溪別墅 鬱如蒼玉,蔽日含風 /202 蠡 莊 浩蕩觀春事,蒼蒼問蠡莊 /207 五橋莊 買到蘭陵美酒,烹來陽羨新茶 /211 雲起樓 已聞開小閣,何必更高樓 /220 蘭 墅 疊嶂開圖畫,流泉清夢魂 /231 蒹葭莊(宜興) 為問蒹葭莊,秋水渺何處 /239 鷦 園 地不出闤闠,而丘壑自具 /247 劍泉別墅 曉風吹雨洗湖顏 /252 徐湖別業 穿池養魚,優遊其間 /256 愚 池

一字源流奠萬譁 /260 適 園 穿池養魚,優遊其間 /264 呂氏園 故園今日庇千人 /269 附錄一 北渠吳氏進士名錄 /273 附錄二 濟美堂吳氏進士名錄 /274 附錄三 北渠吳氏名園錄 /275 附錄四 濟美堂吳氏名園錄 /276 常州其他園林錄 /276 附錄五 北渠吳氏族譜敘 /277 附錄六 再現一座十七世紀的中國園林 /279 附錄七 《止園》—美國權威學者高居翰的 中國之愛 /302 參考書目 /321 跋 /322 序 數典仰先人 吳歡 余祖籍南直隸常州府宜興北渠。吳氏族姓,繁衍天下,始祖泰伯,系宗延陵,延陵者,今常州是也。清代乾隆年間,褚邦慶《常州賦》卷

首語曰:「延陵故墟,常州今府。中吳要輔,江左名區。」 辛亥革命前,常州府管轄有武進、陽湖、無錫、金匱、宜興、荊溪、江陰、靖江八縣,其中宜興與武進一衣帶水,隔湖相望,滆湖為宜興、武進共有,素有兩邑母親湖之稱。 據文獻記載,在常州滆湖南岸,自北宋以來,吳氏一支淵源有自,根在宜興,道兼文武,建功立業,傳承繁衍,至元、明以後形成多支,分佈在常州府所轄縣邑。其他小支姑不細論,其中最為著名的是北渠吳氏與濟美堂吳氏,血親一脈,兄弟兩支,互勉互進,詩詞唱和,功名遞進,比翼齊飛。 明代中葉,常州(宜興)吳氏,以儒風育人,詩書傳家,人才濟濟,門庭鼎盛,隋唐開科以來,進士者100餘人,其中北

渠吳氏與濟美堂吳氏進士78人,時人以「科第門閥,顯耀江左」加以盛讚,故飲譽天下。在常州,宜興北渠吳氏著名者有江南名士吳性、吳中行、吳可行、吳宗達、吳亮、吳元、吳襄、吳剛思、吳柔思、吳龍見、吳士模、辛亥英傑吳殿英、吳琳、故宮博物院創始人之一吳瀛、著名劇作家吳祖光、音樂家吳祖強、著名畫家吳冠中等傑出人物。宜興濟美堂吳氏著名者有吳綸、吳仕、吳儔、吳儼、吳正志、吳洪裕、吳炳、吳貞毓、吳大羽等,俊彥才子享譽士林。 常州宜興吳氏一族,子子孫孫,科舉功名,如此鼎盛,雖江南文脈豐沛亦不多見。蘇州大儒徐復麟讚道:「荊溪世族惟吳氏最著,數一時稱鼎盛者莫如吳。」 常州吳氏不僅是科第門閥,還是園林世家

、書畫世家、收藏世家、紫砂世家。以園林為例:有明一代,北渠吳氏在常城構建止園、鶴園、頗園、綠園、小園、拙園、嘉樹園、東第園、天得園、青山莊、蒹葭莊、來鶴莊、城隅草堂等十餘座園林,而濟美堂吳氏也在宜興營造予莊、蠡莊、蘭墅(楓隱園)、五橋莊(粲花園)、滄浜園、雲起樓、樵隱別業、漁樂別業、洴浰別業、石亭山房、滄溪別墅等十餘座。清中常州方志學家李兆洛在《陶氏復園記》中這樣稱讚常州府北渠吳氏:「吾鄉明中葉以後,頗有園榭之盛,如吳氏之來鶴莊、蒹葭莊、青山莊。」 明代王士貞對宜興吳氏園林也給予高度評價,其在《石亭山居記》中說:「環荊溪而四郭之外,無非山水。其山之冠,則皆青峭鬱麗,其中則婉轉深邃,而其

中下則多嵌空玲瓏。其水之為湖若溪若谷者,皆泓渟清泚,可灌纓而鑒髮。山水之交蔭,則皆沃野,有稻禾、菽茗、美箭、柿栗之屬,而又為寓公騷人之所咨賞,若蘇長公輩,詠歌而識之不一。以故環陽羨而四郭之外,亦無非甲墅名圃。」 在介紹常州吳氏園林時,這裏特別要提及400年前由先祖吳亮公建於常州青山門外的止園。止園建於明萬曆年間,因有明朝張宏所繪20幅《止園》冊頁,疑被明末清初時外國傳教士帶到國外,傳世至今,轟動國際學術界。現真跡8幅藏於德國柏林東方博物館,12幅藏於美國洛杉磯亨廷頓博物館。 中國歷史五千年文明,五千年刀兵,《止園》圖冊在國外被發現,並在歷史上所有園林建築消失殆盡、無法見其真貌情

況下,成為唯一完整的視覺證據,其地位極其特殊顯赫,使得高居翰先生窮盡七十年研究,幾乎一生都在國際上用英文講述中國《止園》畫冊的故事,在海外文博藝術界早已成為熱議的話題。 2010年起,清華大學黃曉、劉珊珊與高居翰先生建立了密切聯繫,並將研究成果公佈於世,做成模型,與清朝皇家園林——圓明園一併陳展於坐落在北京的中國園林博物館,承擔起中國文化走出國門的使命,堪稱中美文化交流的重要典型案例,成為一段非常精彩的「中國故事」,在國外學界引起巨大反響,廣為傳頌。 事實上《止園》圖冊影響海內外決非偶然,早在吳亮在世時,他的一部《止園集》先後有16人為其作序,其中有河北井陘霍去病後人霍鵬、湖北

江夏名將熊廷弼、蘇州名士范允臨、崑山探花顧天埈、河南新野榜眼馬之騏、山西河津進士趙用光、常州名士孫慎行、薛近兗等,可見止園之影響在當時已遍及全國。 常州學者薛煥炳自2008年起致力於吳氏園林的研究,相繼撰寫《吳氏八園尋訪記》《千古名園——常州止園》等文章,在《龍城春秋》《中吳》等刊物相繼發表。2017年起,又開始編著《毗陵吳氏園林錄》一書。 《毗陵吳氏園林錄》的正式出版,對於研究吳氏家族史、常州地方史以及江南園林史都有重要參考價值。 在該書即將出版之際,作為常州府(宜興)吳氏垂直血親後裔,先祖在園林文化、紫砂工藝、珍品收藏、書畫藝術等方面作出的貢獻焉可不表?正如在聯合國

工作多年的大學者、好友何勇教授所言:「在世界上獨樹一幟的中國園林,是中國文化的優秀代表,其美妙絕倫的山石亭台、泉池花木和詩酒雅集,蘊藏着深厚的哲學思想、豐富的藝術理念和優雅的文化生活,更重要的是,中國園林在實用操作方面,有着巨大的實踐價值和推廣優勢。」 我相信,明代止園及常州所有吾家吳氏園林的史跡淵源,一定會在《毗陵吳氏園林錄》中找到答案,並呈現其應有的歷史與文化價值。在這裏,我謹向素所尊敬的常州鄉兄、辛勤學人薛煥炳先生表示由衷的感激與謝忱!

林爽文事件是清代臺灣最大抗官民變事件,也引發嚴重分類械鬥,對於為何會產生附從、反抗兩大對立勢力,學界長期以來缺乏相關研究。筆者欲從開發史角度探討林爽文事件起因,及涉案兩大陣營村庄內部祖籍結構、方言使用,族群對抗組合方式,及可能因為族群對立而造成族群遷移和整合問題。經研究發現林案前臺灣已形成閩粵、漳泉間嚴重對立,官兵追捕天地會黨引發林爽文起事抗清,但因社會存在已久的仇恨,造成族群分類對立現象。本研究統計307個附和林爽文家族,其中以漳州籍最多佔82.41%;其次為泉州籍佔9.45%,其中同安籍佔7.49%;第三為廣東籍佔4.56%;第四為汀州籍佔3.58%。本研究亦對81個附林村庄進行歸類,發

現漳州庄佔有絕對優勢,漳籍與他籍混居村庄亦有相當比率。泉州庄中多屬為同安籍。汀庄和粵庄所佔比率很多。從祖籍統計分析,附從林爽文者以漳州籍佔絕對多數,泉籍約佔一成,汀州和粵籍相當少數。本研究亦統計119個反抗林爽文村庄家族,其中以泉州籍最多,佔68.07%,其中同安籍佔9.24%。其次為潮州籍佔23.53%,第三為嘉應州籍佔10.08%,第四為漳州籍佔7.56%,第五為永春州籍佔0.84%。本研究對35個反林村庄進行分類,發現泉州庄數量最多,粵庄居次,漳州庄、泉優附粵庄、泉優附漳庄、泉籍優勢庄約佔一成。泉籍優勢庄、泉優附漳庄、永春優勢庄所佔比率很低。從統計也發現泉州籍(含永春州)是林爽文主要反對

勢力,粵籍是林爽文次要對手,至於與林爽文同為漳州籍者所佔比率不高。本研究也從語群角度,統計附從和反抗林爽文村庄內部家族數量,探討當時族群對抗組合關係。經統計發現附和林爽文以漳州福佬最多佔61.56%;其次為漳州客家佔20.85%;第三為泉州同安福佬佔7.49%,第四為永定客家佔3.58%。其中漳州福佬和漳州客家共佔82.41%,為附和林爽文最大勢力。反抗林爽文勢力,以泉州福佬最多佔58.82%;其次為嘉應客家與潮州客家,各佔10.08%,第四為泉州同安福佬佔9.24%;第五為漳州福佬人佔7.56%。其它潮州福佬、永春州福佬只佔極少數。泉州同安福佬附從、反抗林爽文,約呈現二比一。潮州福佬依附泉粵

籍比例大於依附漳籍。亦即林爽文事件臺灣中部分類械鬥,大致呈現漳州福佬、漳州客家和泉州同安福佬,結合對抗泉州福佬、粵籍客家和泉州同安福佬的分類組合型式。此外發縣汀籍附漳而不附粵客型態,不同於朱一貴事件下淡水地區汀籍附粵客對抗漳泉福老,及林案時桃竹苗地區汀附粵客結合方式,此除顯示出時間性不同外,也具有區域性特色。林爽文事件造成族群重大位移,日後持續分類械鬥與對立,亦造成漢人不斷遷移,加上原鄉來臺入居村庄的選擇,加深區域內同籍聚集現象。因此,清末臺灣中部族群分布型態,是經過多次民變、械鬥、漢人遷徙,以及原鄉來臺同籍聚集後的整合結果。