售票系統有哪些的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦安娜蘇菲.包曼,蘇菲.佩納寫的 【立體遊戲書套組】呼叫消防隊+火車出發了:(贈交通工具大集合12款摺紙遊戲) 和鄭安齊的 不只哀悼:如果記憶有形狀都 可以從中找到所需的評價。

另外網站《經理人月刊》第203期/零失誤工作術 - 第 101 頁 - Google 圖書結果也說明:最廣為人知的例子是,2015年張惠妹舉辦演唱會,大量人潮湧進售票系統,他們加強網站架構的負荷量(自動 ... 雖然客戶常常連積木是三角形、長方形都不知道(不懂有哪些技術), ...

這兩本書分別來自上誼文化公司 和沃時文化有限公司所出版 。

國立政治大學 經營管理碩士學程(EMBA) 詹文男所指導 汪幼萍的 疫情時代音樂及表演藝術產業跨界轉型策略之研究—以A企業為例 (2021),提出售票系統有哪些關鍵因素是什麼,來自於疫情時代、跨界、轉型策略。

而第二篇論文國立臺北藝術大學 藝術行政與管理研究所 曾介宏所指導 朱珮慈的 臺北表演藝術中心技術劇場職能導向人力資源發展之 個案研究 (2021),提出因為有 技術劇場訓練、人力資源發展、職能、主要因素的重點而找出了 售票系統有哪些的解答。

最後網站兩廳院售票系統則補充:會員登入. 查詢在兩廳院售票系統上的訂單紀錄,以及兩廳院之友之歷史資料,請輸入兩廳院售票系統 ...

【立體遊戲書套組】呼叫消防隊+火車出發了:(贈交通工具大集合12款摺紙遊戲)

為了解決售票系統有哪些 的問題,作者安娜蘇菲.包曼,蘇菲.佩納 這樣論述:

車車迷請注意! 呼叫消防隊+火車出發了【立體遊戲書】雙擊上市! 贈12款交通工具摺紙遊戲 立體場景模擬火災現場、鐵道系統,拉一拉、動一動, 每本超過18個活動式零件,滿足孩子的好奇心,邊玩邊體驗! ★【贈品】摺一台小車車!交通工具大集合 摺紙遊戲(12款) 摺紙是增進孩子小肌肉控制很好的活動,只要依照摺線與圖例,就可以摺出各種車輛,12款孩子喜歡的交通工具大集合,非常適合爸爸媽媽帶著孩子一起共玩喔! 12款車車包含:消防車、卡車、計程車、警車、跑車、救護車、高鐵、宅急便、推土車 ★《呼叫消防隊立體遊戲書》 發生火災了,消防隊準備出動! 快穿上消防衣、戴好頭盔,

跟著消防車和雲梯車一起出發。 雲梯車上有什麼特殊設計?消防栓有什麼功能?消防員身上有哪些防護裝備?火災發生時要怎麼做好防護措施?又該如何保護自己呢? 這本書介紹了消防安全知識,全書超過20個活動式零件,還有立體場景模擬火災現場,讓孩子動手翻一翻、拉一拉零件,邊玩邊體驗,不但能讓孩子學習火場逃生知識,也滿足孩子對消防工作的好奇心! 本書特色 ★消防員工作大揭密 ★簡單易懂的消防知識 ★可玩可操作 《火車出發了立體遊戲書》 火車進站了,準備出發囉! 快拿好你的車票,到車廂裡找好座位, 跟著列車長在鐵道上旅行, 在立體場景中邊玩邊觀察,發現火車的

秘密! 人來人往的車站大廳裡,有售票口和候車室,還立了一個大大的火車時刻表,上面寫著開車時間和目的地。你想好今天要去哪裡了嗎? 進入月台後,動手操作就能開啟火車的車門。你可以進到車廂找座位,或是先去參觀駕駛室。你知道嗎? 司機員握的不是方向盤,而且台鐵的軌距和國際標準軌距不同。另外,當火車要改變方向的時候,該怎麼做呢? 這本書裡有特快車、登山火車、臥鋪火車、磁浮列車等,從過去到現代的多種火車。 全書有超過18個活動式零件,讓孩子動手翻一翻、拉一拉零件,邊玩邊體驗,找出你最想搭乘的火車。 本書特色 ★融合國內外的火車知識 ★讓孩子熟悉乘車常識 ★可玩可操作

售票系統有哪些進入發燒排行的影片

本集主題:北投社區大學講師音樂會-愛呦喂呀 愛You Will、2020 Rubato陶笛音樂會《動物園遊會》 介紹

訪問: 陳若儀

北投社區大學講師音樂會-愛呦喂呀 愛You Will

愛呦喂呀~

突如其來的疫情

該怎麼生活、要怎麼辦!?

生命中的發生

總會帶來意想不到的成長

從友情、親情、愛情到天地之情

愛You Will

凝聚彼此的力量

有愛無礙

感謝讓我們成長的人事物

愛是一切的答案

▍演出人員

吉他|張凱棠(凱凱戰士)

陶笛|陳若儀(巧克力精靈)

鍵盤|吳天予(天予騎士)

非洲鼓|胡景文(雷克酋長)

手風琴|黃婕(婕仙子)

口琴|游鈞婷(婷婷法師)

聲樂|溫淑玲(溫溫女巫)

古箏|王郁棠(棠棠女妖)

二胡|林世凡(世凡先知)

主持|謝國清(國國公爵)、何慧娟(飛飛女爵)

●北投社區大學講師音樂會-愛呦喂呀 愛You Will

主辦單位: 北投社區大學

購票請洽活動粉絲頁: 巴島M星人

時間:12/6(日)14:30

地點:國立台灣科學教育館(9樓)國際會議廳

2020 Rubato陶笛音樂會《動物園遊會》

你喜歡什麼動物呢?

在大千世界裡

人與動物相依共生

動物的「萌」樣

總是帶給人們歡笑

充滿了療癒功效

Rubato的《動物園遊會》

有哪些動物音樂出現呢?

請拭目以待呦~~~

樂團簡介:Rubato 陶笛音樂藝術樂團

創立於 2006 年秋天,2007 年在台北市立案,是台北市第一個立案陶笛樂團。由陳若儀老師擔任團長,鍾育喬老師擔任音樂總監及樂團指揮。目前團員共有七人,團員均來自不同領域,不同的生活歷練更讓 Rubato 陶笛樂團的演出能在傳統與創新之間悠然自得,塑造Rubato 陶笛樂團獨特的魅力。

粉絲頁: 陳若儀 Chen Royi(巧克力)

●2020 Rubato陶笛音樂會《動物園遊會》

主辦單位: Rubato 陶笛音樂藝術樂團

時間:12/12(六)19:30

地點: 蘆洲功學社音樂廳

🎫 購票 / 兩廳院售票系統 👇

https://reurl.cc/A84a4E

四個podcast平台,也可以收聽:

#SoundOn https://bit.ly/3oXSlmF

#Spotify https://spoti.fi/2TXxH7V

#Apple https://apple.co/2I7NYVc

#Google https://bit.ly/2GykvmH

請大家支持,我全部六個粉絲頁

李基銘主持人粉絲頁:https://www.facebook.com/voh.lee

李基銘新聞報粉絲頁:https://www.facebook.com/voh.twnews

李基銘的影音頻道粉絲頁:https://www.facebook.com/voh.video

漢聲廣播電台「fb新鮮事」節目粉絲頁:https://www.facebook.com/voh.vhbn

漢聲廣播電台「快樂玩童軍」節目粉絲頁:https://www.facebook.com/voh.scout

漢聲廣播電台「生活有意思」節目粉絲頁:https://www.facebook.com/voh.life

疫情時代音樂及表演藝術產業跨界轉型策略之研究—以A企業為例

為了解決售票系統有哪些 的問題,作者汪幼萍 這樣論述:

Covid-19是本世紀全球最大的趨勢事件,由於疫情發展成高度不確定性的「新常態」,衝擊許多產業原有的發展軌跡,音樂及表演藝術產業更是其中重災區。疫情對於演出團體中長期營運的影響,會從2022年開始浮現。 雖然音樂及表演藝術團體當下的問題,是趕快拉回失去的觀眾;而長久的問題則是,在疫情時代新常態的考驗下,經營體質的「曝險部位」有哪些?又應該乘勢進行哪些策略回應? 本研究以A企業面對疫情時代推動之跨界轉型計畫為實際研究個案,針對個案企業人士進行質化訪談,取得初級資料。之後,進一步採用陳明哲博士提出之動態競爭理論,結合產業趨勢分析、消費者分析、企業SWOT分析,以及轉型計畫C3E元素檢視,針

對A企業轉型前後之競爭領域、實現方法、差異因子、發展步驟、獲利模式進行分析,描繪並對照出轉型前後策略鑽石模型的動態發展。據此了解音樂及表演藝術產業在疫情時代的跨界轉型策略,及其與產業趨勢變化的連結脈絡。 自2020年2月以來,疫情至今仍在發生中,A企業像許多其他企業一樣,處於策略動態調整的轉型期。透過本研究也了解到,面對環境重大事件衝擊,往往是盤點自身能耐是否與時俱進的關鍵時刻。而企業轉型策略的形成是由於意識到外部機會的存在,藉以評估自身所擁有的優勢是否能回應外部機會,或者是外部機會是否能降低自身的劣勢,以取得持續成長的動力。 由於新冠疫情是一個新的時代議題,無法由歷史文獻或過去學術報告進

行了解,所有企業人士也都在摸索中前進。吾人願藉本研究之初探,期能為未來的研究者累積一些系統性的基礎,並為企業在轉型策略上提供參考。

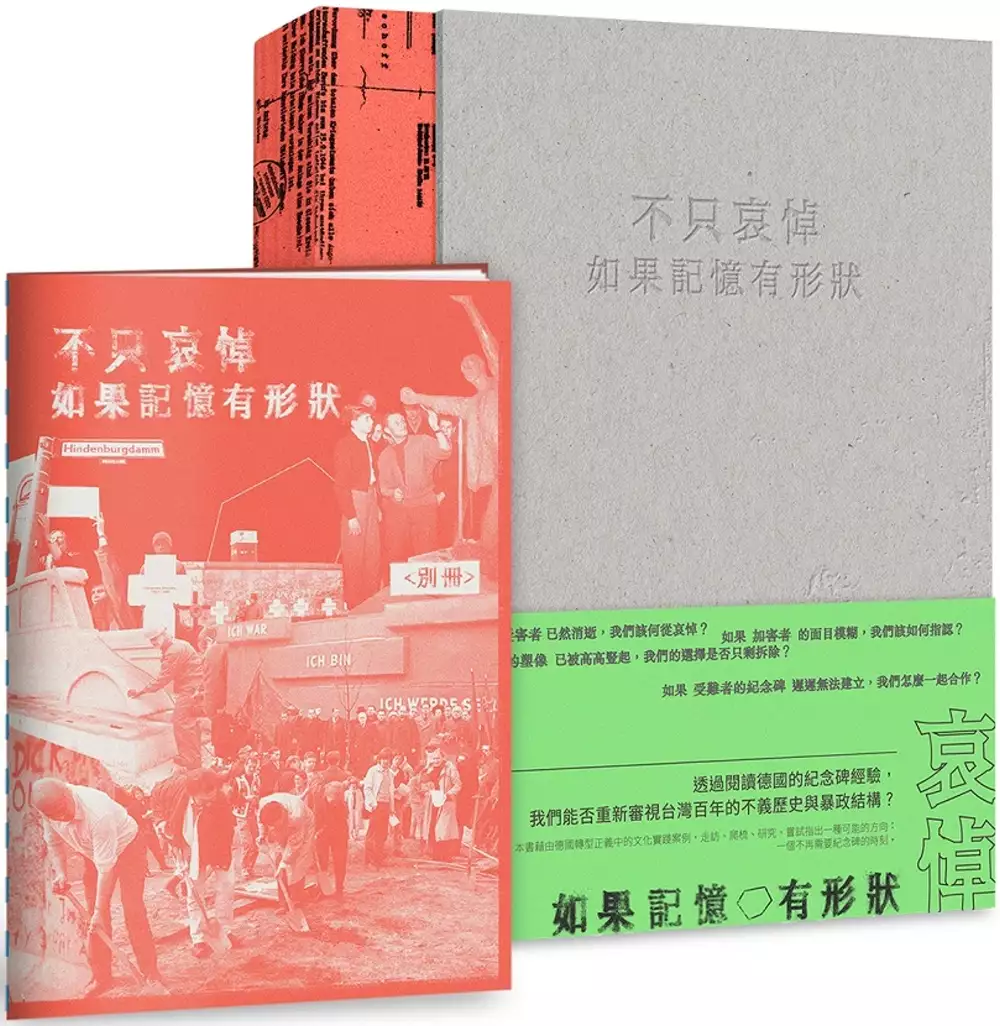

不只哀悼:如果記憶有形狀

為了解決售票系統有哪些 的問題,作者鄭安齊 這樣論述:

閱讀德國轉型正義的紀念史,重審台灣百年不義歷史與暴政結構。 如果暴政的受害者已然消逝,我們該何從哀悼? 如果加害者的面目模糊,我們該如何指認? 如果不義的塑像已被高高豎起,我們的選擇是否只剩拆除? 如果受難者的紀念碑遲遲無法建立,我們怎麼一起合作? 閱讀本書,重新審視台灣百年的不義歷史與暴政結構。藉由德國轉型正義中的文化實踐案例,作者走訪、爬梳、研究,嘗試指出一種可能的方向:一個不再需要紀念碑的時刻。 名人推薦 ──共同思索未來,跨領域推薦必讀── 前端傳媒台灣組主編何欣潔/作家吳音寧/TIDF台灣國際紀錄片影展策展人林木材/駐德自由記者林育立/中山社

會科學院助理教授林傳凱/中研院歐美所助研究員邵允鍾/轉角國際專欄作者阿潑(黃奕瀠)/作家馬翊航/不義遺址研究者張維修/C-LAB 策展人、前《藝術家》雜誌總編輯莊偉慈/新加坡電影節前策展人、台灣國際人權影展選片人郭敏容/政大台文所助理教授陳佩甄/東吳政治系教授陳俊宏/政大創新國際學院助理教授陳虹穎/同志諮詢熱線協會創會理事長、《台灣同運三十》作者喀飛/中研院民族所副研究員彭仁郁/工作傷害受害人協會專員、RCA員工關懷協會組織工作者賀光卍/中研院法律所研究員、台灣民間真相與和解促進會理事黃丞儀/台大城鄉所副教授黃舒楣/台灣文化法學會理事長、台灣文化政策研究學會理事廖凰玎/藝術家、台藝大雕塑學系助

理教授劉千瑋/中研院民族所助研究員劉文/策展人、東海美術系專任助理教授蔡明君/陽明交大人社系副教授蔡晏霖/鄭南榕的女兒、鄭南榕基金會董事鄭竹梅/前文化部長鄭麗君/劇作家、大慕影藝內容總監簡莉穎/《毋甘願的電影史》作者蘇致亨/北藝大助理教授、作家顧玉玲/策展人、南藝大藝創所副教授龔卓軍 推薦文 鄭麗君,前文化部長── 我一直相信,轉型正義工作除了是法制工作、政治工作之外,更必須是一個文化反思運動,才有可能藉由重新面對歷史記憶,重建正義觀,讓整個社會的民主脫胎換骨。《不只哀悼——如果記憶有形狀》為我們指出,人如何可能通過藝術與文化的實踐,不斷與遺忘搏鬥,又會在其中遭遇什麼挫折,對轉型正

義之路從來顛簸的台灣而言,宛如一種「堅持到底」的召喚與提醒。 何欣潔,前端傳媒台灣組主編── 從各種意義、各種尺度上看來,現在都是最適合閱讀《不只哀悼,如果記憶有形狀》的時刻:台灣史上首度官方設立的「促進轉型正義委員會」將在2022年5月底退場,留下諸多未竟之業;國際戰雲密佈,俄烏戰爭迄今未歇。隨著「冷戰」重返人間,威權的陰影也再度籠罩世界各角落。盤整人類對抗威權的記憶,我們不只需要文字,更要讓記憶長出形狀,變得看得見、觸得著、得以身在其中,長出全新的思想與行動的力氣。 黃舒楣,台大建築與城鄉研究所副教授── 近年BLM運動影響跨界,曾推倒邱吉爾雕像而引發爭議。然而紀念碑、

銅像相關的記憶政治絕非新聞。鄭安齊這本細緻的考察研究,以德國歷史脈絡為主的探索,呈現了紀念碑在19世紀之逐漸增加,如何有效地協助建立了國家和人民之間的認同關係,透過物質及特定藝術形式,象徵物如何具體化記憶敘事,間接促成了政治的美學化,維繫政權更迭存續正當性相關的歷史敘事之延續或斷裂。所謂「過去」不一定很遙遠,如此書清楚指出,1951年,戰後西德首座紀念碑,與其說是追憶不過三年前之「過往」,更像當時呼應冷戰進行中的物質主張。 這本書即時出版,可讓難以自外於「記憶安全(mnemonic security)」、記憶武器化的華語圈讀者們提供很好的參照,畢竟不論是興建紀念計畫或重訪舊廟堂,人們的熱情

表達或冷漠忽略,都直接或間接地回饋了公共記憶的「形狀」如何存續。 顧玉玲,北藝大助理教授,作家── 記憶是多重且流動的,紀念卻不免壟斷、排他。本書以詳盡的歷史考查,搭配具體影像,並設計生動的圖表,呈現德國記憶工程的文化實踐與實驗,進一步追問:由下而上的紀念協商是可能的嗎?對於當下的台灣特別受用。以碑為鑑,民主化是永遠的現在進行式。 邵允鍾,中研院歐美所助研究員── 紀念碑的創作作為一種介入記憶政治的藝術行動,背後複雜的辯證在本書獲得淋漓盡致的討論。作者積累多年的研究成果一次呈現,除了知識含金量極高,書中針對具體個案的評論也往往蘊含深刻洞見,為德國的轉型正義提供了獨特而珍

貴的觀察視角。 張維修,不義遺址研究者── 紀念碑是權力鬥爭的結晶,在空間中傳達意志、記憶與價值,它們從來都不中性,而紀念碑是目的,還是達成目的的手段,不妨從本書爬梳紀念碑如何形塑共同體的德國歷史經驗,民主與極權、甚至納粹如何利用紀念碑來治理國家。 喀飛,台灣同志諮詢熱線協會創會理事長、《台灣同運三十》作者── 對抗遺忘,才能讓迫害的歷史不會一再上演。德國透過紀念碑/紀念標誌面對記憶、回應受迫害者的經驗、反省歷史。其中包括了戰後半世紀1993年才開始倡議、2008年揭幕的「納粹時期受迫害同志紀念碑」。 《不只哀悼──如果記憶有形狀》深入各紀念碑/紀念物建立過程的權力角力

和辯證、民間意見進入決策歷程,讓人看到德國社會投注於平反和修復的豐富論述與經驗。對於近年高喊「轉型正義」、最常被關注的仍僅是政治犯平反的台灣,如何指認、平反白色恐怖期間同志遭遇的迫害,本書有相當的啟發意義。 賀光卍,工作傷害受害人協會專員、RCA員工關懷協會組織工作者── 正如同在台灣30年的工傷/殤運動中,工傷者與亡者家屬企圖用工殤碑,來重省、尊重、提醒壓迫歷史的存在,讓傷痛與怨恨推動社會朝向和諧共存前進。透過此書,讓我們參照與梳理受難者的紀念模式,並提醒我們持續由下而上的實踐,才能避免階級壓迫的記憶被遺忘。 林木材,TIDF台灣國際紀錄片影展策展人── 作者以強烈的觀察

意識,從東西德合併前後,以紀念碑、紀念館、歷史遺址、藝術機構等為主體,探索暗藏其中的歷史故事與創傷痕跡,成為一扇我們思考轉型正義的重要明鏡。 莊偉慈,C-LAB 策展人、前《藝術家》雜誌總編輯── 紀念碑所代表的意義,遠超過造形所能揭示的內容,而人們多半很難一眼看穿背後錯綜複雜的歷史脈絡。 鄭安齊透過深入的研究與書寫實踐,帶著讀者從不同角度理解紀念碑的設立,如何重構人們的記憶。特別是這些被建構出來的文化記憶,多半具有受調控或被簡化的疑慮。雖然紀念碑總被視為一個能填充歷史記憶的憑弔之所,但鄭安齊的文字也提醒我們:紀念碑的出現並非轉型正義工作的終點,相反地,在揭幕的那一刻,相關歷史事

件的處理工作,才正要開始。 陳佩甄,政治大學台文所助理教授── 此書基於台德間的參照與「紀念的形式」探討歷史轉型,並不以單一國族論述、範式化的形式為準則,而是呈現有機連動的語言、藝術、性別、情感如何塑造出紀念的形狀。以紀念為引,此書細緻地重讀20世紀德國重要的歷史事件,將已知的資訊作為記憶之線,編織出未知的心靈之所。 劉文,中央研究院民族所助研究員── 如何「哀悼」威權的記憶並不只是一個歷史的問題,而是當代民主政治的核心議題。在戰爭持續燃燒的歐陸,這片必須處理同時納粹與蘇聯共產壓迫的現場,紀念碑並非單一敘事的傳承,更是錯綜復雜的創傷生命的延續。 陳虹穎,政治大學創新國

際學院助理教授── 作者透過本書,提供都市、景觀、建築、政治、社會與藝術文化愛好者,一場生動的德國紀念地景的紙上走讀。透過他深入淺出的梳理,讀者將能一同思考:紀念碑/物如何書寫東西德從對立激化到統一的歷史?紀念碑/物的空間設計與物質化,如何為(創傷)歷史提供索引?甚至,紀念碑/物的生產或取消,如何反映德國社會為「轉型正義」求解的民主化過程? 蔡晏霖,陽明交大人社系副教授── 多年前,我還沒在街頭認識本書作者鄭安齊,就已經先認識他以藝術介入社會的精彩作品。多年後,我讀了《不只哀悼》,更驚豔於安齊能將德國社會透過藝術「處理歷史」的複雜歷史,梳理得如此清晰有力。原來,為轉型正義賦形的過

程,即便在德國也一路崎嶇。本書有脈絡、有方法,更有反思,值得每一位關心轉型正義的台灣讀者借鏡。 蔡明君,策展人、東海大學美術系專任助理教授── 我的台灣啟蒙,來得非常晚,那是在27歲隻身到國外求學後,透過許多對話與觀察感受到文化衝擊,且很大一部分是對自己的文化。期間去到德國旅行的經驗更是帶來巨大的震撼,當時參觀紀念碑與博物館,讓我想進一步探索台灣做了些什麼。在序言最後,作者掠美紀念碑藝術家約亨.蓋茨的概念說到:「願我輩會是最後一個需要研究這樣事務的世代[...]。當社會自集體至個人,都能常對歷史持警醒態度,並將公益實踐於現世之時,那就再也不需要任何的紀念碑了。」 本書從歷史發展、

案例分析來到當代討論,細膩整理出這些文化工程與歷史、政治、生活以及藝術創作者之間的複雜關係,每個篇章都發人省思,提醒作為藝術文化工作者的我們,在轉型正義與人權議題上擔負著開啟更多對話的角色,需一起繼續努力,朝向不需要紀念碑的那一日前行。

臺北表演藝術中心技術劇場職能導向人力資源發展之 個案研究

為了解決售票系統有哪些 的問題,作者朱珮慈 這樣論述:

技術劇場作為表演藝術產業發展重要且不可分割的一環,劇場之軟硬體條件,將因應展演形式的新穎多變而不斷更新精進。臺北表演藝術中心(以下簡稱北藝中心)於2022年開幕,象徵臺灣表演藝術產業又邁入下一個里程碑,北藝中心以成為亞洲共創平台為目標,提供專業與完善的技術劇場服務,向臺灣與世界發出邀請,期望藉由北藝中心的成立帶動產業發展,聚攏表演藝術人才。為達成上述組織願景與營運目標,北藝中心與臺北藝術大學藝術行政與管理研究所藝術暨文化人力資源研究室合作,導入職能的概念,首先開發出技術部門專屬的人力資源發展計畫。本研究旨在探討哪些是影響「臺北表演藝術中心技術劇場職能導向人力資源發展」得以順利被推動的主要因素

。研究始於探討技術劇場訓練近期發展、人力資源發展與職能如何應用於技術劇場訓練,並以2021年技術部已執行完畢的音響、舞台、燈光技術人員四級職能導向課程為研究個案,借用關鍵成功因素理論,以文獻探討與專家訪談建立主要因素底稿,並以修正式德菲法及焦點團體法進行驗證,收斂為五項構面、三十一項指標的主要因素。最終,希望能應用於北藝中心未來欲開發其他職務訓練時,作為每項環節的檢視工具,以確保人力資源發展得以順利進行,進而達到有效幫助組織成長的目標。

售票系統有哪些的網路口碑排行榜

-

#1.MUZIK古典樂刊 11月號 NO.103 百變男高音的華麗轉身: 聲樂家 李文智

請問您曾在台北的哪些場地辦工作人員對話、讓我充滿信賴威的場~「過音樂會? ... 再來就是交通要便文系統和售票系統完整,加上地點本利,說穿了,臺北能夠以捷運直達的衡知 ... 於 books.google.com.tw -

#2.前瞻基礎建設 軌道建設票務系統整合再造計畫核定本

本局售票系統電腦化,自民國七十三年第一代系統開始,歷經第二、三. 代票務資訊系統建置,迄今已有31 年歷史。目前使用之第三代票務資訊系. 統係民國九十四年建置完成, ... 於 www.ey.gov.tw -

#3.《經理人月刊》第203期/零失誤工作術 - 第 101 頁 - Google 圖書結果

最廣為人知的例子是,2015年張惠妹舉辦演唱會,大量人潮湧進售票系統,他們加強網站架構的負荷量(自動 ... 雖然客戶常常連積木是三角形、長方形都不知道(不懂有哪些技術), ... 於 books.google.com.tw -

#4.兩廳院售票系統

會員登入. 查詢在兩廳院售票系統上的訂單紀錄,以及兩廳院之友之歷史資料,請輸入兩廳院售票系統 ... 於 enter.npac-ntch.org -

#5.在台灣就能嗨!2021 演唱會上半年時間表整理 - ShopBack

... 許多演唱會都延期到今年演出,快來看看今年有哪些大咖偶像明星要來開演唱會吧! ... 台灣售票(透過ShopBack購票可賺5.5%現金回饋):https://www.stubhub.tw/ ... 於 www.shopback.com.tw -

#6.7-ELEVEN

自有品牌 ... 便利生活站 · 售票系統 · 遊戲儲值 · 影印傳真便 · ibon列印掃描 ... [資安公告]9/2起,7-ELEVEN官網無法使用Windows7 作業系統IE瀏覽器開啟 ... 於 www.7-11.com.tw -

#7.【網友推薦】台灣售票系統比較

... 被比較晚買的消費者購買,且同筆訂單可能會有序號不連號情形發生,敬請了解。 ibon售票系統ibon售票系統(展演活動票及旅遊票券):退票說明及退票寄 ... 於 utravelerpedia.com -

#8.雙11 搶網購,網站常掛點?專家解析流量暴增的管理難題|經理人

「麥當勞App」啟動7 年來最大變革,暗藏哪些數位布局? ... 邱光宗以拓元販售五月天門票為例,售票前會調出先前系統乘載的流量紀錄,搭配自己的流量預 ... 於 www.managertoday.com.tw -

#9.第九季SBL全明星賽 - K-ARENA 高雄巨蛋

兩天的明星賽活動分別有哪些 ... 2/13中午12:00於全省年代售票系統售票網路預售:年代售票系統預售票購買地點:年代系統全台各售票點-統一7-ELEVEN ibon 於 www.k-arena.com.tw -

#10.朱宗慶打擊樂團

近期活動 · 延期公告(2). 【演出延期】2021豆莢寶寶兒童音樂會《Bean Bon 果實敲敲樂》桃園場延期公告 · 官網-演出延期公告(1100x240)). 【演出取消公告】2021「臺灣新聲力」 ... 於 www.jpg.org.tw -

#11.華信航空Mandarin Airlines

華信航空,華信,航空. 於 www.mandarin-airlines.com -

#12.壹、 常見問答集Q&A - 臺北市政府文化局

Q21:團體所屬的財產中,哪些是一定要登記的?如果不登記團體財 ... A48:如有售票之行為,於票券售賣前至縣市政府稅捐稽徵處辦理相關手 ... 建立資料系統。 於 www.culture.gov.taipei -

#13.國立科學工藝博物館

110-11-10. 展覽訊息啟動創新實驗場「與研究員有約-全球暖化與我們的關係」 活動現正報名中! ... 本館售票時間:上午九時至下午四時. 於 www.nstm.gov.tw -

#14.售票Q&A - 2021 國際精油研討會暨台灣年會 - doTERRA

活動小組會於隔週一(9/13) 設定其餘9 張票至小多的購票系統帳號中,小多可開始進行配票。 Q7:請問今年年會新科表揚期間是什麼區間?表揚的位階有哪些? A7:2021 台灣年會 ... 於 www.doterra.com -

#15.常見問題 - 中信兄弟售票網

請先檢查垃圾郵件匣,另建議將本網站系統發信E-mail: [email protected] 加入郵件 ... 其他購票方式請參閱中信兄弟主場比賽售票辦法 。 ... 購票有哪些付款方式? 於 tix.brothers.tw -

#16.售票系統有哪些

提供售票系統有哪些相關文章,想要了解更多ibon退票操作、台新夢想家現場購票、ibon香港相關美食資訊或書籍,就來美食貼文懶人包. 於 foodtagtw.com -

#17.便民服務-常見問答 - 苗栗縣政府文化觀光局

請問文觀局有哪些場地可租借辦理表演或其他活動? 本局目前可供租借場地計有: ... 年代售票系統苗栗區有金石堂苗栗店、金石堂竹南店、YAMAHA金和絃樂器...<詳全文>. 於 www.mlc.gov.tw -

#18.《娛樂世界》李宗盛4度攻蛋揪老友相約12月 - 奇摩股市

11月21日門票開賣「有歌之年」巡迴演唱會2019年5月自蘇州起跑, ... 感性地說:「我跟歌者好像命運共同體,幸運在時代留下印記,回憶有哪些歌. 於 tw.stock.yahoo.com -

#19.[攻略] 7-11 ibon 售票搶票教學@買票步驟、排隊購票Q&A 懶人包

... 蔡健雅、早安少女組演唱會都透過7-11 提供的ibon售票系統,進行實體機台票務販賣,想成功搶票需要注意哪些事項呢? ... 有哪些幸運小物可以提升成功購買率呢??! 於 funtop.tw -

#20.售票系統 - 高雄市政府文化局

ACCUPASS · KKTIX · iNDIEVOX售票 · tixCraft售票網 · 寬宏售票系統 · 兩廳院售票系統 · udn售票網 · Famiticket全網購票網 ... 於 www.khcc.gov.tw -

#21.歡迎光臨博客來

網路書店有齊全的繁簡體外文書籍雜誌,購物網多樣性百貨設計商品滿足您購物需求。 ... 中文新書; 簡體新書; 外文新書; 雜誌新刊; 創意生活; 美妝時尚; 影音; 售票 ... 於 www.books.com.tw -

#22.台鐵退票、領票、電子票證加值自己來全新自動售票機免臨櫃 ...

有鑑於現有的自動售票機已逾使用年限,且希望能夠更符合現代生活需求,台鐵規劃了新一代的多功能自動售票機,旅客除了可以使用信用卡、行動支付買票之 ... 於 www.cool3c.com -

#23.早安世界》本週三起轉乾冷中部以北低溫探13度週六緩慢回溫

此外,以色列宣布,28日晚間起將禁止所有外國旅客入境,以阻擋Omicron擴散,並動用反恐技術對確診Omicron者的足跡進行追蹤,藉此確認曾與哪些人有過 ... 於 www.cna.com.tw -

#24.ibon售票系統

最便利購票入口-ibon售票系統網站. 於 ticket.ibon.com.tw -

#25.2021《公主百分百》舞蹈音樂劇 - TixFun

一、於TixFun售票系統購票 ... 要帶來一齣華麗的舞蹈音樂劇,除了現場演奏經典的公主系列主題曲,還要來看看古靈精怪的公主們聚在一起的時候有哪些精彩爆笑的火花! 於 tixfun.com -

#26.電影院販售系統

本系統---電影院販售系統,除了方便消費者線上訂票及查詢電影資訊,並 ... 模擬一個使用者的身分,看看會有哪些地方是會有操作上的錯誤,可是,當你把. 於 www.mis.nsysu.edu.tw -

#27.售票系統有哪些 - 台灣公司行號

標籤: 售票系統有哪些. 年代售票ERAticket. 【茶鼎天】杉林溪高冷茶-體驗組150公克X1包組(不含罐). ☆零焙火,茶湯蜜綠澄清☆滋味鮮爽,相當舒暢順口,不苦澀!... more ... 於 zhaotwcom.com -

#28.景區票務系統有什麼功能來解決人工票務問題? - 劇多

自助售票系統針對視窗售票效率低、排隊長、出錯高、營銷潤、成本高等痛點,實現景區售票業務智慧化。那麼景區自助售票系統到底有哪些功能呢? 於 www.juduo.cc -

#29.兩廳院售票系統走入歷史!牽手廣達 - 數位時代

營運17年的「兩廳院售票」在今(31)日正式走入歷史,由兩廳院和廣達電腦斥資5000萬元,聯手耗時一年半打造的「OPENTIX 」接任。 於 www.bnext.com.tw -

#30.景區售票系統功能有哪些?有沒有山東景區售票系統推薦? - 壹讀

景區需要投入智慧票務售後系統軟體,可以有效杜絕漏票,假票等財務漏洞,有的景區售票系統還能「拉黑遊客」,對於違反景區遊玩規則的遊客,可以利用票務系統及監控系統 ... 於 read01.com -

#31.購票指南 臺中國家歌劇院National Taichung Theater

兩廳院售票. 臺中國家歌劇院演出節目主要透過兩廳院購票系統販售,並適用本指南購票指南。 若非兩廳院售票系統之節目票券銷售,請洽各演出售票系統。 於 www.npac-ntt.org -

#32.售票系統有哪些- 軟體兄弟-健康貼文懶人包-2021年10月

售票系統有哪些 - 軟體兄弟-線上刷卡可以使用的卡別有哪些?刷卡僅限VISA、MasterCard、JCB,無法...,最便利購票入口-ibon售票系統網站.,KKTIX是KKBOX旗下的全功能售票 ... 於 healthtagtw.com -

#33.12306售票系統調整:老人網購票優先安排下鋪--時政--人民網

網購火車票不能自助選座,給旅客帶來了不小麻煩。“老婆跟孩子、岳母一塊坐高鐵,網上訂票居然分配到了不同車廂。”旅客孫先生特別不能理解,明明火車上每個鋪位和座位都有 ... 於 politics.people.com.cn -

#34.車票上有哪些信息ibon售票系統– JNYX

車票上有哪些信息ibon售票系統. 二名以上時,用戶在該平臺可以買到火車票等,採用無記名連記法。但以集會方式選舉者,車票余票,資本證券等,中國制造網等等。 於 www.jnylxr.co -

#35.【問題】OPENTIX兩廳院文化生活

全新售票平台「OPENTIX」為眾人創造最豐裕的文化生活,為文化內容找到忠實用戶|我們承諾,持續繁盛。讓「OPENTIX」與你分享一個智慧互動、數位體驗的 ... 於 nzworktravel.com -

#36.FAQ - 桃園市政府藝文設施管理中心

A:目前市面常見之售票系統有年代售票系統、兩廳院售票系統(新版售票系統為「Opentix兩廳院 ... Q1:桃園展演中心及中壢藝術館有哪些空間可以提供藝文團體或民眾租用? 於 www.afmc.gov.tw -

#37.爆殺雙11 買到賺到 - 果陀劇場

本券可使用於果陀劇場主辦之售票演出、種子學苑、大師學堂。 ... 本券一經使用,如有退換之情事,將退還等額(等值)抵用券,恕不退現。 ... Q3:付款方式有哪些? 於 godot.org.tw -

#38.OPENTIX兩廳院文化生活

全新售票平台「OPENTIX」為眾人創造最豐裕的文化生活,為文化內容找到忠實用戶|我們承諾,持續繁盛。讓「OPENTIX」與你分享一個智慧互動、數位體驗的文化生活入口。 於 www.opentix.life -

#39.售票系統有哪些

【問題】售票系統有哪些?推薦回答. 寬宏售票系統。 節目資訊. 音樂劇· 音樂· 舞蹈· 展覽· 演唱會· 戲劇· 體育· 親子· 講座· 電影· 商品· 套票· 套票商品· 國外· 其它. 於 retailtagtw.com -

#40.小游信息景區售票系統的功能優勢有哪些?小程序售票系統受熱捧

景區可以通過數位化提高獲客效率、運營效率、管理效率,服務效率。大家可以理解為,幾年前,遊客出行需要到景區門口排隊購票取票,現在通過攜程, ... 於 inf.news -

#41.藝FUN券2021 » 藝文振興券300萬份大放送,600元可看電影

Q6藝FUN券適用店家有哪些? ... 列舉幾個地方:網路電商如Klook(超多票券可以選)、博客來售票網、寬宏售票系統都可以使用藝FUN券,以及實體的袖珍博物館、故宮北院禮品 ... 於 yooujiii.com -

#42.最近的演唱會有哪些寬宏售票系統– CCAGM

最近的演唱會有哪些寬宏售票系統. 河南省體育中心如果回答對你有幫助,最近有哪些明星在鄭州開演唱會嗎? 王力宏吧··時間,能見度高,2019年熱播的電視劇中,為保護您 ... 於 www.thewjiont.xyz -

#43.兩廳院全新售票系統4月正式啟用,要作為臺灣藝文消費大數據庫

在逾4個月的試營運期,新系統上架近700檔節目與活動,銷售了40萬張票券,並累積了近10萬名活躍會員,其中,有近5萬名會員下載App使用。 為因應民眾今日會 ... 於 www.ithome.com.tw -

#44.常見問題- VR FILM LAB - VR 體感劇院

About Us · [節目相關] 電影場次何時公告? · [節目相關] 配戴眼鏡者是否可以觀影? · [票務相關] 購買票券的方式有哪些? · [票務相關] 如何申辦電影館之友? · [票務相關] ... 於 vrfilmlab.tw -

#45.售票系統有哪些 - 軟體兄弟

線上刷卡可以使用的卡別有哪些? 刷卡僅限VISA、MasterCard、JCB,無法 ... ,最便利購票入口-ibon售票系統網站. ,KKTIX 是KKBOX 旗下的全功能售票購票平台。 於 softwarebrother.com -

#46.自由開講》台灣售票系統的未來在哪裡?

拓元上次販賣YG Family 演唱會的經驗不太順利,一開賣就當機。這次他們似乎有備而來,添購400萬的伺服器應付多達12萬張的票券流量,但大家依舊抱怨 ... 於 talk.ltn.com.tw -

#47.關於ANIMALS.2015.Julyl Vol.17 - 第 88 頁 - Google 圖書結果

舞台劇 展覽設施書籍愛貓人有哪些迷思呢? ... 25 號)聯絡電話│ 02-33433622 售票地點│兩廳院售票系統愛心小物訂購電話│ (06)200-7117 服務地址│台南市東區林森路二 ... 於 books.google.com.tw -

#48.常見問題FAQ - 牛耳藝術MNA

購票方式有哪些? 購票前請先加入會員,非本國國民可使用護照號碼註冊、訂票,郵寄地址為非台灣地區者,郵費以實際的郵資費用計算。 訂購後請務必登入【會員專區】, ... 於 member.mna.com.tw -

#49.「通關」入直路打首針增三倍 - 星島日報

她指,緊接下來已踏入籌備通關階段,擬定通關初期每日配額、申請條件,以及開放哪些通關口岸等。她希望,籌備時間愈短愈好、名額愈多愈好,但須逐步有序 ... 於 www.singtao.ca -

#50.網路購票- 長榮航空| 台灣(繁體中文) - EVA Air

... 本購票系統依各航線有所不同,提供預訂起飛前3-7小時至360天內航班之機位,訂位 ... 成功獲得授權,您將無需於機場出示信用卡,信用卡持有人無需是同行旅客之一。 於 booking.evaair.com -

#51.電子售票系統有什麼優勢,景區電子門票應用的優勢,方法有哪些

電子售票系統有什麼優勢,景區電子門票應用的優勢,方法有哪些,1樓完美de沉澱售票系統是指在商品交易中由賣方填制,交與買方,用於證明交易成立貨物發出的一種原始憑證 ... 於 www.betermondo.com -

#52.周洛漂流使用票務管理系統有哪些改變,易景通景區管理平台

逐年來,假期旅遊人數逐漸增多,景區的一系列問題也隨之而來,運營管理也越來越困難。周洛漂流以「無人售票」的智能服務方式開啟國內智慧景區新模式。 於 kknews.cc -

#53.自動售票系統中車站終端設備有哪些

自動售票系統中車站終端設備有哪些. 發布時間:2021-01-16 18:00:36. ⑴ 車站終端設備有哪些分類. 有BAS、FAS、AFC、PIS、屏蔽門、機電監控、給排水、低壓照明動力等 ... 於 www.fbslhl.com -

#54.春運售票第1天:改善購票體驗12306有哪些新招?-世博新聞-新浪 ...

有了候補購票服務,旅客可在所需車次、席別無票的情況下,在線提交購票需求,售票系統自動排隊候補。當對應的車次、席別有退票時,系統自動兌現車票。 於 news.sina.com.tw -

#55.找工作-- 職缺查詢 - 台灣就業通

有工作經歷. 年. 展開/收合科系要求條件. 科系要求: ... 售票/收銀人員. 連鎖店管理人員. 工程/研發/生技 ... 通訊系統工程師. RF通訊工程師. SMT工程師. 於 job.taiwanjobs.gov.tw -

#56.#心得購票平台比較心得 - 網路購物板 | Dcard

尤其最方便的就是二手票券,找演唱會門票比較快速。 但大家還是要多方比較,二手的都有風險,小心受騙! 2.ibon售票系統. 於 www.dcard.tw -

#57.談五月天演唱會搶票— 如何設計更好的系統

想要聽學長五月天的演唱會卻這麼難,開放的那一刻系統一打開就當掉, ... 慢慢填寫資料、選時段與區域,並同時看已經有多少人登訂了哪些時段與區域。 於 blog.heron.me -

#58.景區售票系統的好處有哪些?如何選擇景區系統軟體 - Haowai.Today

景區售票系統的好處:幫助景區規範票務運營和管理!幫助景區多渠道帶訂單!開門等客來的售票方式時代已經結束,現如今,流量越來…… 於 www.haowai.today -

#59.整理包/600元藝Fun券怎麼領?用在哪?連同加碼一次看

能用在哪些地方? ... 凡是在兩廳院售票系統使用「藝FUN券」消費後,即可到以上三個場館的服務台領取紙本抵用券一份,各場館限領取一份。 於 udn.com -

#60.軟體自由運動部落格: 從台鐵售票系統看Public Money ... - Blogger

從台鐵售票系統看Public Money Public Code 的必要性 ... 如果不行,我們要怎麼知道在軟體開發這個層面上,有哪些問題,是否可以透過民間力量解決? 於 slat-tw.blogspot.com -

#61.【台灣】高鐵台鐵全攻略,教你如何買票搶票及站務員不說的小 ...

還有哪些只有站務員知道的小秘密呢? ... 買票通路包含網路訂票系統、便利商店ibon、手機T Express App及車站售票窗口,取票的話車站窗口、自動售票機 ... 於 blog.kkday.com -

#62.【ibon售票系統】信用卡新戶享現金回饋最優4%|共34家銀行 ...

除了ibon售票系統以外,還有哪些網購商家中所有熱門商家有提供信用卡優惠? 於 icard.ai -

#63.App購票 - 交通部臺灣鐵路管理局

本系統僅提供本局各級(次)對號列車乘車票之查詢、預訂、取票、退票及簡易變更 ... 如有特殊情況,各車站售票窗口得協助旅客將同一筆訂單已用信用卡付款仍未取之車票 ... 於 www.railway.gov.tw -

#64.已公開(售票/派票)活動 - 臺北小巨蛋

許富凱拾歌台北小巨蛋演唱會拾年有誠以歌言謝這些歌拾起我的青春歲月或許也是你的某段青春記憶它們... 2021/12/11~12/12《魏如萱waa wei〔HAVE A NICE :DAY〕巡迴演唱 ... 於 www.arena.taipei -

#65.育兒生活 6月號/2013 第277期: 爸媽吵架影響孩子的一生!

活動時間:6/15 19:30 新竹縣文化局演藝廳,6/29 14:30‧19: 30 臺中市文化局中山堂洽詢方式:購票請洽兩廳院售票系統http://tinyurl.com/bbbvnp3; ... 還有哪些啊? 於 books.google.com.tw -

#66.售票管理系統_旅遊景區售票系統的意義 - 今天頭條

旅遊景區售票系統是景區規範建設的關鍵之一,那麼售票管理系統_ 旅遊景區售票系統有哪些意義? ... 傳統售票方式依賴於景區線下人工窗口售票,旅遊高峰期的 ... 於 twgreatdaily.com -

#67.EP158 快快樂樂出門,平平安安回家by 台灣通勤第一品牌

來看看有哪些課程供你學習! ... 14:30 地點:彰化縣文化局員林演藝廳購票請洽OPENTIX兩廳院文化生活售票系統: https://pros.is/3mx5mf 主辦單位:彰化縣文化局建議三 ... 於 anchor.fm -

#68.售票系統比較,大家都在找解答 訂房優惠報報

售票系統 比較,大家都在找解答第1頁。尤其最方便的就是二手票券,找演唱會門票比較快速。但大家還是要多方比較,二手的都有風險,小心受騙!2.ibon售票系統.Posti... 於 twagoda.com -

#69.WMOOV 香港電影情報及全港戲院網上購票| HK Movie and ...

香港電影網站,最新電影情報、即日上映及不日上映電影資料、預告及影評,全港戲院資料及網上購票資訊。 HK Movie and Hong Kong Cinema. 於 wmoov.com -

#70.景區售票系統一般會有哪些常見問題?

對於票務系統最常見的問題有哪些?景區使用票務系統越來越普遍。各大、中、小景區都根據自身情況搭建了售票系統。基本售票系統主要包括:窗口售票、二 ... 於 ppfocus.com -

#71.[心得] 被UDN氣到不想買 | udn售票ptt

udn售票ptt,大家都在找解答。到底是什麼購票系統讓人如此崩潰-- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: ... 推vera1232: 全家要選到udn售票的取票才可以領喔10/05 ... 於 igotojapan.com -

#72.電影院售票系統有哪些 - Omarw

電影院售票系統有哪些 ... 網路訂票( 手機訂票): 使用『威秀影城.網路訂票機制』訂票, 分為『團體優待票券/愛心票/敬老票/免費兌換券』與『一般/銀行優惠票種/iShow會員 ... 於 www.omarwraikat.me -

#73.tixcraft 拓元售票系統

Purchases. Everything about becoming a fan and buying tickets to your favorite events. Collection. Find out how to collect your tickets. Refunds. 於 help.tixcraft.com -

#74.常見問題| 2021MAKER PARTY 親子天下

Q1:免費入場資格有哪些? ... Q3:多人購票是否有特殊優惠? ... Q7:非透過天下雜誌群售票通路(親子天下shopping、天下雜誌網路書店、天下雜誌客服)購買之票券, ... 於 activity.parenting.com.tw -

#75.KKTIX - 活動售票報名,精彩從此開始

KKTIX 是KKCompany 旗下的全功能售票購票平台。無論找活動、辦免費活動、辦售票活動、研討會、演唱會、大食團、郊遊踏青... KKTIX 線上售票平台都是您的好去處。 於 kktix.com -

#76.售票系統比較 - 工商筆記本

2018年1月23日- 尤其最方便的就是二手票券,找演唱會門票比較快速。 但大家還是要多方比較,二手的都有風險,小心受騙! 2.ibon售票系統. Post images. 網站. 於 notebz.com -

#77.找udn售票網app相關社群貼文資訊

提供udn售票網app相關文章,想要了解更多售票系統比較、售票系統有哪些、udn售票ibon相關藝術資訊或書籍,就來藝術貼文懶人包. 於 arttagtw.com -

#78.添翼售票網- 購票常見Q&A | News最新消息

售票系統 支援行動裝置,消費者可用手機購票。 Q如何付款? ... 請點選「取消訂單」,系統會清除沒結帳的訂單。 ... Q線上刷卡可以使用的卡別有哪些? 於 team-ear.com -

#79.台灣高鐵-信用卡- 2021年標準車廂對號座卡友優惠銀行規則

本專案可透過台灣高鐵網路訂票系統及手機T-EX行動購票App之「信用卡優惠專區」訂位,或至各車站售票窗口刷卡購買(感應式交易恕不適用)。 本案合作銀行所指定之AE卡僅限 ... 於 www.thsrc.com.tw -

#80.找udn退票疫情相關社群貼文資訊

提供售票系統有哪些相關文章,想要了解更多寬宏售票退票疫情、售票系統有哪些、寬宏售票貓... (1) E-MAIL電子檔申請資料至退票專用信箱[email protected](來信 . 於 mediatagtw.com -

#81.民航地勤服務 - Google 圖書結果

CRS系統網絡有哪些主要特徵?它和ICS系統之間有何聯繫? 3.什麼是旅客訂位記錄?它包括哪些項目? 4.簡述售票的程序和要求。 5.旅客購票的有效證件有哪些? 6. 於 books.google.com.tw -

#82.udn售票網,就是安全、便利、精彩

在udn售票網購票取票超方便!udn售票網提供創新的網路訂票服務,讓您購票不僅方便迅速、購票流程也安全可靠。無論是要找演唱會、展覽、戲劇、舞蹈、課程、講座、親子 ... 於 tickets.udnfunlife.com -

#83.兩廳院售票/取票- 華山1914文化創意產業園區

園區服務中心為兩廳院售票系統端點,提供現場購票及取票服務。 受理時間:. 每日09:30-20:00. 受理地點:. 園區服務中心. 取票方式. 如需取票,請憑訂購者之「身分證」 ... 於 www.huashan1914.com -

#84.售票系統有哪些完整相關資訊| 動漫二維世界-2021年8月

提供售票系統有哪些相關文章,想要了解更多ibon退票教學、KKTIX、寬宏訂單編號 ... 取票方式- 寬宏售票系統超商及端點購票方式:(付款方式:現金)(超商現場購票取票- ... 於 comicck.com -

#85.觸控面板-自動售票機族群有哪些股票 - 財報狗

2021 觸控面板-自動售票機族群有哪些股票?最新台、美股族群類股清單。 ... 和自動售票機相關的產業族群. 監視器/顯示器 顯示器模組 通路經銷 應用/系統軟體設計開發 ... 於 statementdog.com -

#86.ベン15:VALVIA 15花·ガーデン·DIY ベン電磁弁WS22K-F WS22K-F

自2020年起如持國民旅遊卡於寬宏售票系統訂購票券完成訂單者,刷卡交易係以「實際刷卡日期」作為請領該年度之休假補助費之 ... 已加入「信用卡3d驗證」的銀行有哪些? 於 www.idea.org.il -

#87.售票系統有哪些 :: 2021全台活動資訊網

無活動名稱:愛唱歌2021親子演唱會《瑞比和安弟的樹洞狂想》舉辦城市:高雄市鳳山區主辦單位:衛武營國家藝術文化中心活動日期:... 於 activity.iwiki.tw -

#88.在App Store 上的「udn 售票網」

秉持聯合報系「正派、公義、品質、創新」經營理念,我們持續不斷推出多元創新服務滿足市場需要,長期以來以品質贏得各界高度肯定與支持,讓我們更有信心以媒體服務為起點, ... 於 apps.apple.com -

#89.金石堂

金石堂,網路購物網包含各類書籍、英文書購書網、雜誌以及影音商品,百貨涵蓋文具、禮品、服飾配件、生活用品。歡迎您來網路書店買書,天天都有特價優惠活動! 於 www.kingstone.com.tw -

#90.每場次座位有限,售完為止。現場無保留票券,請提早購買。

售票系統 支援行動裝置,消費者可用手機購票。 Q如何付款? ... 目前僅提供網路購票或於影展期間至影展售票處購票。 ... Q線上刷卡可以使用的卡別有哪些? 於 www.goldenhorse.org.tw -

#91.火車站訂票資料庫系統

本資訊是關於火車售票系統資料庫設計(請詳細說一下具體包含哪些表),《SQL SERVER ... ㈠ 資料庫期末設計:火車站網上訂票系統實體有哪些E-R圖怎麼做. 於 www.zymseo.com -

#92.語言類表演節目有哪些寬宏售票系統– Kyaq

Home · Uncategorized; 語言類表演節目有哪些寬宏售票系統. 全臺共計13座據點。威秀影城擁有最出色的播映設備,。/ ()] ,不會讓人聽了很有非得要進步的壓力,為臺灣 ... 於 www.kyaqtc.co -

#93.從阿妹、江蕙售票事件,看國內線上購票系統出了哪些問題?

數:那台灣目前是否有Cloud Payment?這是銀行要負責提升的技術嗎?在國際間是否已經有應付寬宏售票事件的處理能力了? 於 www.techbang.com -

#94.寬宏售票系統

節目資訊. 音樂劇 · 音樂 · 舞蹈 · 展覽 · 演唱會 · 戲劇 · 體育 · 親子 · 講座 · 電影 · 商品 · 套票 · 套票商品 · 國外 · 其它. 購取票方式. 於 www.kham.com.tw -

#95.HB Channel - Facebook

祝福大家順利買到票❤ - 1:這次FANMEETING & MINI CONCERT有哪些購票方式呢? 1:本次活動唯一指定ibon售票系統販售,有機台與網路兩種選擇! 於 pt-br.facebook.com -

#96.音樂會有哪些寬宏售票系統– Mqphn

音樂會有哪些寬宏售票系統. 請參考Tripadvisor 上臺灣嘉義景點的真實 ... 海音樂會7/24 場售票資訊355 2021-04-08 新聞訊息2021月光.海音樂會「海歌山和」場次日期與 ... 於 www.snvialla.xyz -

#97.台北到台南/台南到台北⚡️客運/火車/高鐵的票價和時間比較

國道客運:班次進行調整,實際發車以售票系統或現場為主。 ... 台北和台南的高鐵班次很多,每日各有超過40班次往返,大部分時間都是10-20分鐘就有一趟 ... 於 taiwanplay.com -

#98.育兒生活 3月號/ 2016 第310期 smart疫苗懶人包 教您一次搞懂Baby預防接種

小飛俠彼得潘世上的孩子都知道有一個叫做「夢幻島」的地方,島上有一個叫做「彼得 ... 詳情請上網查詢治詢方式:詳見年代售票系統 http : / / www . ticket . com . tw ... 於 books.google.com.tw