國中學區遷戶口的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦劉寅斌寫的 聚豐園路是一條快樂的街道 和姜子安的 向日葵花園:找到實現幸福的方法都 可以從中找到所需的評價。

另外網站學區標準可否放寬不侷限在戶籍地?- 提點子也說明:雖說可將戶籍放在租屋處(房客的權益,但房東不一定非常樂意),但一旦換房子勢必再遷一次戶口,有時候半年一年就換房子,這樣不停遷入遷出也是很麻煩。 提議內容. 學生 ...

這兩本書分別來自上海大學出版社 和台灣東方所出版 。

南臺科技大學 企業管理系 余建明所指導 許愛汀的 永康區國民小學就學人口成長率與周邊房價關係之研究 (2021),提出國中學區遷戶口關鍵因素是什麼,來自於建物個別特徵、總體經濟因素、房市供需因素、就學人口成長率。

而第二篇論文國立彰化師範大學 地理學系 宋郁玲所指導 林思萍的 新自由主義下被雙重邊陲化的空間與社會? —以近偏鄉小學為例 (2020),提出因為有 新自由主義、教育地理學、家長教育選擇權、近偏鄉小學的重點而找出了 國中學區遷戶口的解答。

最後網站建國國中分班- 2023 - keepcave.fun則補充:【本報桃園訊】八德市的國小畢業生遷戶口外流嚴重,衍生八德的大成、八德國中招生惡化隱憂,桃園縣教育處昨天開會檢討,桃園市建國、福豐國中成眾矢之的, ...

聚豐園路是一條快樂的街道

為了解決國中學區遷戶口 的問題,作者劉寅斌 這樣論述:

《聚豐園路是一條快樂的街道》講述著上海寶山一條名不見經傳的街道——聚豐園路是,這條街道上,從幼稚園到小學、中學、大學,教育設施一應俱全。上海大學三萬多名學生給這條街道注入了無限盎然的生機。這條街道上,既有沃爾瑪、星巴克、肯德基、麥當勞,也有地攤烤串、小商小販和黑暗料理;這條街道上,密密麻麻排列著七八個社區,聚居著好幾萬人,他們中既有學富五車的教授,也有朝九晚五的白領,還有群租的打工妹…… 當更多的人們在追求詩和遠方時,本書作者嘗試著將鏡頭和聚光燈對準這條街道上的普通人。在鏡頭下和筆觸間,充滿歡樂,暗含憂傷。這裡既有歌聲,也有哭泣。既能體察到烈火烹油般的繁榮,也能關注到寂寞角落裡無聲的歎息。在

這條街道上,我們看到了全球化的縮影、中國經濟轉型的陣痛以及高速發展的城市給普通人帶來的希冀和焦慮。 劉寅斌 博士,上海大學管理學院副教授,碩士研究生導師。現任春秋航空公司行銷顧問、新浪微博傳播顧問、新浪微博商學院首席培訓師、駿地設計企業戰略顧問。 01 月收入2 500元的上海便利店阿姨們,她們的生活,你能想像 得到嗎?………… 1 全上海,估計有上千家24小時營業的便利店。 這家位於聚豐園路上的連鎖便利店,有好幾位四十多歲的阿姨:A阿姨、 B阿姨、C阿姨。 她們的月收入2 500元。 她們的老公都是計程車司機。 她們,或者她們的老公,都喜歡

打打小麻將。 這個城市裡,太多的人,收入比她們高。但是,談到幸福感,便利店的 阿姨們,可能會超過這個城市裡的很多人。 在上海這樣的城市裡,她們的幸福感來自哪裡? 02 兩個中產階層家庭之間的差距,是如何形成的?………… 12 Linda,38歲,欣雨,39歲,她們是大學時代的閨蜜。 大學畢業後,一個去了上海,一個去了北京。 2016年,Linda賣掉上海和深圳的房子,換了深圳一套900多萬元的學區房。 2016年,欣雨帶著兩個孩子生活在美國,其家庭資產總額保守估計,超過 6 000萬元人民幣。 兩個大學時代的閨蜜,她們之間的差距是如何形成的? 聚豐園路是一條快樂的街道 2今天的中國,中產階層

家庭的標準到底是什麼? 中產階層如何看待自己的中產階層身份? 03 月入近3萬元的小D,賣掉了上海的房子,選擇離開!………… 25 小D,著名互聯網公司產品經理,月收入3萬元,為何選擇逃離上海? 永不停歇的換房遊戲,到底誰是贏家? 戶口、房價、教育、醫療、二胎、養老帶來的現實問題洶湧而來,普通 人將如何應對? 逃離北上廣的背後,是對現實的妥協,還是明智的解脫? 04 外企風光不再,他們選擇移民………… 35 Della家庭年收入近200萬元,為何選擇離開外企,遠赴加拿大重新開始? 昔日熱鬧紅火,如今陷入裁員漩渦,外企今日風光不再? 選擇移民,能否解決房價看空與房價暴漲之間的矛盾? 05

我在上海做月嫂,兩個兒子在老家念私立學校………… 44 離開老家,跟隨丈夫來到上海,工作經歷豐富的她,對事業有著自己的 堅持和想法。 兩個孩子留守在家,讀私立學校,她和丈夫努力工作,創造良好的學習 環境,有自己獨特的教育理念。 關於未來,她沒有迷茫,堅信有耐心就能成事。 在這位普通月嫂身上,都有著哪些不普通的生活哲學? 06 神州專車司機:為了家庭,我只能逃離東北………… 52 上有老,下有小,一個東北大老爺們為什麼跑到上海來開專車? 每天早晨4點出車,夜裡12點收車,一個月能掙1萬多元。除了吃住, 每個月至少給東北家裡寄1萬元。這個東北籍專車司機為何如此玩命地工作? 未來在他的眼裡,是個什

麼樣子? 07 一個上海阿姨的家長裡短………… 62 這是一個再普通不過的上海大家庭。 老父親,部隊裡的廚師長,以軍人作風管理家庭,說一不二; 老母親,郵政局的幹部,退休前從不著家,年年評先進; 姐姐,1965年去新疆支邊,在農場苦了30年,1995年退休,和姐夫一 起回到上海; 姐姐家的女兒,1歲起,就住在上海,跟著外公、外婆生活,她後來的 人生怎麼樣? 姐姐家的老大,跟著父母留在新疆,這個不愛讀書的聰明孩子,他後來 怎麼樣了? 我是家裡小女兒,結婚後住在娘家,幫著爸爸、媽媽燒飯,帶小囡,料 理家務。 後來,我有了自己的女兒。我的女兒結婚後生了兩個小囡,原本很有才 華的女兒,沒法上班了。她

的日子怎麼過? 我最親的弟弟,1998年,發高燒,走了,留下一個6歲的侄子。第二年, 弟媳改嫁,把侄子留給了我的爸爸媽媽。小侄子的未來,會怎麼樣? 幾十年風風雨雨,一個上海阿姨的家長裡短…… 08 這個90後女生的2016,比好多人的一生都精彩!………… 77 賽爾用21天的時間練出腹肌,兩周練出三角肌。 賽爾開了一家西餐廳,生意紅紅火火。 賽爾先在一家義大利小眾奢侈品公司做實習生,一個人幹兩個正式員工 的活;後在網易新聞做實習生,一個人幹N個人的活,有機會對接中國最著 名的四十多檔綜藝娛樂節目。 賽爾參加全國大學生電子商務“創新、創意及創業”挑戰賽,獲得上海賽區一等獎。 賽爾為阿裡巴巴拍了

一個視頻廣告,為New Balance拍了一個平面廣告。 賽爾去山西看壺口瀑布,去柬埔寨看吳哥窟,在雲南的洱海邊籌畫開個客棧。 這個1992年出生的女孩,她怎樣度過連軸轉的2016年? 她的2017年,又有什麼樣的計畫呢? 9 一個上海小家庭的幸福、焦慮和渴望………… 99 這是上海的一個普通小家庭。 丈夫:偉忠,37歲,某世界500強通信公司無線通訊產品技術經理,碩 士學歷,畢業於上海交通大學。 妻子:儼如,37歲,某世界500強快消品公司管道經理,碩士學歷,畢 業於復旦大學。 女兒:安安,8歲,小學二年級學生,曾就讀於某國際幼稚園。 安安剛上小學的時候,學習跟不上,作業做不完,每晚臨睡前

,常常會 緊張地問媽媽:“媽媽,我的作業全做完了嗎?” 在那段時間,每天早晨起床,安安總會情緒低落,哭著鬧著,不願去上 學,儼如、偉忠將如何應對? 作為獨生子女一代人,儼如、偉忠離開家鄉,外地求學,最後就業定居 在上海,他們最大的焦慮是什麼? 10 鐘點工蔡阿姨買房記:眼看房價從7 000元飆到2萬元………… 115 蔡阿姨,53歲,江蘇鹽城人,聚豐園路社區的鐘點工。 蔡阿姨夫婦早年是江蘇鹽城某國有企業的職工,先後下崗。為了供女兒 念大學,夫婦倆來到上海。 花橋是江蘇距離上海最近的一個鎮,也是上海地鐵11號線的終點站。 2013年,蔡阿姨在花橋買了套93平方米的新房,從2013年到2016年

, 這套房子,單價從一平方米7 000元漲到2萬元,總價漲了整整120萬元。 11 最後的磨刀人………… 119 一個72歲的磨刀老人,19年來堅持為人磨刀,自力更生為哪般? 月收入2 000元,如何與老伴一起在上海生存? 磨刀人已老,磨刀事業是否後繼有人? 12 一個不會說話的女生,當被上海善意相待時,她的每一幅畫, 都能看到歡樂,聽到笑聲…… ………… 125 張曼的世界中,從小就沒有聲音。 她憑著手中的一支畫筆,來到上海。 在這座城市裡,她會碰到什麼樣的人? 在這座城市裡,一個不會說話的女生,能找到自己的未來嗎? 13 跑馬拉松的時候,我們在想些什麼? —我和學生們一起跑完了半程馬

拉松………… 136 一群年輕的大學生在參加完馬拉松比賽後,他們在想些什麼? “從來沒跑過那麼遠的距離,身體到達極限後,每跑一步,都是進步, 每多一米,都是新紀錄。” “剛開始,我以為最多能跑8公里,沒想到能拿下半馬,成績為2小時46 分30秒。很多事情,想著想著就get了。相信,還是要相信,一直要相信。 精誠所至,金石為開。” “隊友!夥伴!步調節奏,呼吸頻率一致,共同前進、前進!向前、向前, 不停歇!” 14 大時代洪流下的一艘小船:一個家庭的小三線變遷史………… 147 20世紀60年代,為了應對來自蘇聯和美國的雙重軍事壓力,全國各地 成千上萬的人,回應國家召喚,打起背包,告別城市,鑽

進大山,建設三線。 我的外公,就是在那個時代,從重慶去了山東沂蒙山。在隨後的幾十年 中,整個家庭,跟隨大時代的洪流,從西到東,又從東到西。時至今日,家 庭成員分散四方。 曾經有一群人,因為共和國的需要,他們付出青春與歲月,甚至是生命 的代價。對他們來說,一個強大的國家,比自己的生命更重要。 15 90後小夥子去智利打天下………… 163 沈非凡,浙江人,1994年出生,2016年畢業於上海大學。在上海工作一 年後,2017年4月,他前往智利,進入家族企業工作。 非凡不僅繼承了老一代浙商敢拼敢闖的狠勁,還有著很強的學習能力和 廣闊的國際化視野,新一代浙商正以完全不同的面貌登上舞臺。 16 20

17年,我走遍半個中國,賣了100萬個蘋果………… 174 2015年,還在念大學的小滿開始創業,吃過各種苦頭。堅持賣好產品的 理念,始終沒有動搖過。 越來越多的人意識到,蘋果不如小時候的好吃,蘋果也越來越不甜了, 但很少有人主動去尋找原因,也幾乎沒有人試圖改變它。 小滿走遍中國幾乎所有的蘋果產區,終於在新疆找到了最甜的蘋果。 2017年,小滿開了淘寶店,賣出去100萬個蘋果,賺到人生第一勺金。 17 電子競技世界冠軍來到大學課堂——當李曉峰成為SKY………… 185 李曉峰,來自河南一個小縣城的少年,為了成為金庸小說中的大俠,曾 夢想去少林寺習武。習武之夢未成,卻在遊戲世界中找到“大俠”的

感覺, 並走上電子競技職業選手的道路。 日復一日每天18—20小時的訓練,最困難的時候就靠一天一個水煎包支 撐,李曉峰從一個普通的遊戲愛好者成為2005年、2006年WCG世界冠軍、 2007年世界亞軍,並因此被電競愛好者尊稱為“中國電競第一人”。 2017年10月30日,李曉峰來到上海大學的課堂,和同學們分享他的遊 戲人生。 18 那些人到中年才明白愛的人………… 201 旅居美國的Z君,20世紀90年代末大學畢業,2000年赴美留學,目前 任某飛機製造公司工程師。2018年週末的一天,在西雅圖機場,偶遇二十多 年音信全無的大學時代初戀女友…… 20世紀90年代,L君和W君是就讀於某985

高校的同窗好友。大學畢業 那年,在首都機場,W君送女友去美國。女友決絕地對W君說,千山萬水, 永生難見,不必再聯繫。登機前,女友突然轉身,對W君說,如果20年後, 你還記得我,來找我吧!2017年,距離機場一別,已過去整整20年。在這 20年裡,W君和女友沒有任何聯繫。W君現在是某大型民營集團的董事長, 好朋友L君任職於某高校,而W君的女友移民加拿大。2017年夏,W君拉上 L君,一起飛往溫哥華,去兌現那個20年之約…… 小D在澳大利亞讀研究生時,曾和一位俄羅斯姑娘相戀。2007年畢業後, 小D回到廣州,俄羅斯姑娘去了莫斯科。僅半年時間,兩人就從無話不談發 展到無話可談,他們平靜地選擇了分手。

2017年,小D乘飛機去法蘭克福, 從莫斯科轉機。在莫斯科機場下飛機的那一刹那,他想起了俄羅斯姑娘。通 過Facebook,小D找到俄羅斯姑娘的聯繫方式,並撥通了她的電話…… 後記………… 209 前言 聚豐園路是上海寶山區一條名不見經傳的街道。它地處上海的西北角,位於中環和外環之間,長約1.6公里。聚豐園路的最東面,是上海大學和一座尼姑庵,最西面,是一個小廟和一棟宏偉的教堂。距離教堂兩三百米外,有一處公墓。公墓旁,是一個已開盤的精品豪宅社區。 這條街道上,從幼稚園到小學、中學、大學,教育設施一應俱全。上海大學三萬多名學生給這條街道注入了無限盎然的生機。這條街道上

,既有沃爾瑪、星巴克、肯德基、麥當勞,也有地攤烤串、小商小販和“黑暗料理”。這條街道上,密密麻麻排列著七八個社區,聚居著好幾萬人,他們中既有學富五車的教授,也有朝九晚五的白領,還有群租的打工妹…… 當更多的人們在追求詩和遠方時,我嘗試著將鏡頭和聚光燈對準這條街道上的普通人。在鏡頭下和筆觸間,充滿歡樂,暗含憂傷。這裡既有歌聲,也有哭泣;既能體察到烈火烹油般的繁榮,也能關注到寂寞角落裡無聲的歎息。在這條街道上,我們看到了全球化的縮影、中國經濟轉型的陣痛以及高速發展的城市給普通人帶來的希冀和焦慮。 沒有人會太在意這條街道,它既不出名,也不代表什麼。但我只想記錄下此時的中國,此刻的上海,一條普通街

道上正在行走的人和正在發生的事。這些人或許是您的朋友,或許是您身邊那個擦肩而過的人,或許就是您自己。生活在上海,我們可曾真的認識那些生活在我們身邊的人們?我們可曾真的熟悉自己生活的街道?我們可曾真的瞭解身邊的這座城市?此刻,聚豐園路上人來人往,這裡依然是一條快樂的街道①。 劉寅斌 2018年5月1日

永康區國民小學就學人口成長率與周邊房價關係之研究

為了解決國中學區遷戶口 的問題,作者許愛汀 這樣論述:

臺灣的國民中小學入學方式採用學區制,父母為了讓子女就讀優良學校,會遷移戶口,甚至購屋。是以本研究在探討國民小學就學人口成長率與周邊房價之關係,以臺南市永康區小一新生人數排序前三名的永康國小、永信國小及大橋國小學區周圍一公里為研究範圍,研究期間自2015年1月至2020年12月,蒐集房價實際成交資料6,546筆作為實證研究分析,以特徵價格法與分量迴歸模型,從建物個別特徵、總體經濟因素、房市供需因素、就學人口成長率等四個層面因素進行探討。其特徵價格法實證結果發現臺南市永康區永康國小、永信國小及大橋國小學區周圍一公里的房價皆受到屋齡、五大行庫平均房貸利率及就學人口成長率的影響,以屋齡和五大行庫平均

房貸利率而言,呈負向顯著影響;以就學人口成長率而言,呈正向顯著影響。其分量迴歸模型實證結果顯示,就學人口成長率對永康國小、永信國小及大橋國小學區周圍一公里的低價位群、中價位群及高價位群房屋的房價均有正向顯著影響,有助於提升房價。

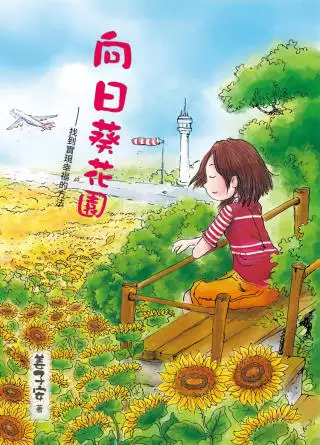

向日葵花園:找到實現幸福的方法

為了解決國中學區遷戶口 的問題,作者姜子安 這樣論述:

幸福就是珍惜你所擁有的一切 人生有時是不能盡如人意的,我們常會有『回不去』的遺憾,但不管遭逢多麼大的生死離別,相信沒有『過不去』的事情。 社會時時上演著遭逢變故的家庭,天災人禍下往往造成許多破碎不完整的家庭。這是一個父親逝世留下幼女寡母的感人故事,看年幼卻懂事的小蟬如何在這樣的變故中,用正面與永不放棄的態度去面對人生困境,努力將幸福及歡樂感染給身邊的每一個人。 實現幸福的方法到底是甚麼呢?甚麼又是你想要的幸福呢? 不管多崎嶇的路 走順了 也就平坦了 小蟬的爸爸過世了,她努力想完成爸爸的心願,讓周邊的親人都能過著幸福的日子,沒想到在一次偶然的機會裡,她獲知原本以

為的爸爸媽媽竟然是外公與外婆。然而,混亂了的祖孫與父女關係並沒有影響她的人格,最真誠的愛可以撫平傷口,最認真的態度可以讓不可能變成可能。看看小蟬怎麼在眾人的合力下,完成了一座幸福的花園…… 小蟬才六年級,爸爸年紀卻不小。這年爸爸過世了,留下大大的花圃事業,媽媽很傷心,許多事都交給啞巴叔叔處理,小蟬雖然也想念爸爸,見到媽媽的低落,只好試著堅強起來,安撫媽媽,也學著投入種植作業,擔起花圃的經營責任。 燦叔聾啞,燦嬸稍有智能障礙,他們的兒子,也是小蟬的同學阿勳,智商也不高,看到他們一家人可以歡歡喜喜的一起用餐、工作、嬉鬧,小蟬好羨慕。 班長楊忍冬知道小蟬家在機場旁經營花圃,便請他爸爸帶他

去參觀。忍冬的爸爸楊守一在一所餐旅學院餐飲科當教授,他說忍冬從小喜歡飛機,不只收集飛機模型,每次看到飛機還一直追著跑。互動更頻繁後,小蟬知道忍冬對飛機的喜愛,其實是源於對過世媽媽的思念,他小時認為死去的媽媽是在天上,能接近天空的飛機就是接近媽媽的橋梁,長大後,知道飛機到不了媽媽的地方,卻也改不過愛飛機的習慣。 一隻小貓的出現,讓燦叔發現智障燦嬸原來是懂得照拂生命的,他慢慢的讓燦嬸接近花圃,學著做些簡單的事。連阿勳也會幫著打雜。 小蟬覺得一切都要漸漸好轉時,家裡突然來了個姐姐,她打扮俗豔,連同先生和一個三歲小孩要來賣掉這個花圃,拿回她當得的財產。媽媽強力維護,給了一些錢,先打發走他們,並

且痛定思痛的振作起來,與小蟬及蔡叔一家共同投入花圃經營,好應付這個姐姐的索取。 登記國中就學學區時,小蟬發現戶口名簿裡,她竟然登記的是爸爸媽媽的養女,她驚詫的問媽怎麼一回事,媽媽才解釋:她是爸爸的續絃,那個俗豔的姐姐則是爸爸的女兒,爸爸娶她時,這個女兒非常反對,於是離家出走,三年後,大著肚子回來生個女嬰,沒幾天,留下女嬰又出走,那個女嬰就是小蟬。原本應該是阿公阿嬤的爸爸媽媽,為了給小蟬一個正常的生長環境,才收養她,並登記為養女。 小蟬對自己的際遇極為震撼,但是她知道,不管是阿公阿嬤,或爸爸媽媽,都是全心愛她的,她不能因此離開,去依靠生下她的姐姐媽媽。 阿嬤媽媽非常高興小蟬選擇跟隨她

,也允諾要一起好好完成爸爸來不及完成的功課──讓每個親人都能過著幸福的日子。不過,再好的願望,也敵不過現實的壓力,他們實在沒能支付姐姐媽媽的索求,必須拍賣花圃,遷移他處。 忍冬得知這個消息,與爸爸作了討論,於是決定買下花圃,並重新規劃,將花圃定為向日葵主題花園,裡頭有餐廳,也有觀機棚。 計畫進行順利,連教授的學生都加入了。燦叔管理花圃、小蟬整理小盆栽、媽媽負責賣花、阿勳和燦嬸機動幫忙,楊教授負責總管理、教授的學生負責餐廳裡的飲食、音樂,忍冬則負責當觀機棚的嚮導。每個人都能貢獻力量,成為「幸福花園」最幸福的員工。 作者簡介 姜子安 一個嚮往規律生活的地球公民,居住於高雄水畔,家裡養了

一隻貓咪、兩個孩子。她習慣每週去爬柴山三次,到那兒探望獼猴、松鼠和許許多多的動物小朋友,以及植物老朋友 。曾經,她連續四次上山都遇到一隻脖子長了腫瘤的松鼠,第五次去就沒看到牠了,為此,她傷心了很久,不知道牠現在過得好不好。又有幾次,獼猴沒有經過她的同意,就攔路打劫,搶了她的大餅、玉米、菱角、礦泉水,和心愛的帽子,讓她氣得頭頂冒煙,從此,黑頭髮就慢慢變白了。 她的電子信箱是[email protected]。

新自由主義下被雙重邊陲化的空間與社會? —以近偏鄉小學為例

為了解決國中學區遷戶口 的問題,作者林思萍 這樣論述:

從新自由主義觀點下,教育財在當今社會中成為可以透過市場機制自由競爭的產業,競爭的確有利將不適合的學校透過本機制進行淘汰,然而教育資源透過這種方式分配是否公平依舊存疑,所以教育亦有準公共財的概念,透過積極的差別待遇來達到實質的分配正義,在台灣我們使用《偏遠地區學校教育發展條例》來做為教育資源分配的重要參考,如此一來學校的區位和族群組成成為重要指標,在這兩種觀點之下,那些離市區有20至30分鐘車程,又達不到偏鄉等級的近偏鄉小學成為被忽略的對象。本研究透過半結構訪談教職員、原學區家長、跨學區家長及地方行政人員,探討近偏鄉區域學校發展的困境、家長在選擇市區/原近偏鄉學校的能動性,來回應主要問題:「近

偏鄉區域國小學童家長的學校選擇與社會階層及空間特性的關係?」研究發現以下幾點,第一、近偏鄉區位及族群所造成的邊陲確實存在,近偏鄉小學明顯被排除在教育部積極補助、保護的對象,又因族群多以漢人為主,不符合大眾對於弱勢的想像,亦缺乏民間補助,因鄰近幹道反而教育及民生需求容易成為個人責任或被犧牲的對象;第二,以教育市場化淘汰效率不佳的小校的思維不適用且缺乏地方觀點,雖研究區學校師資穩定、學生學力高於全縣平均,並且發展特色課程,受限區位封閉、教育市場競爭大,學生人數依舊有限;第三,近偏鄉家長選校能動性的關鍵因子為日常節奏,其次為教育價值觀;第四,鎮上家長與近偏鄉家長在跨區就讀中的能動性差異包含資訊取得、

教育相關費用、教育價值觀、戶口移動與學校接納度。;第五,近偏鄉學校的主要服務對象仍應為社區居民,近偏鄉學校的存在意義在於學校在社區中具有教育以外多元的功能,並且為新興弱勢家庭的保護傘。本篇研究指出近偏鄉學校教育資源缺乏以及近偏鄉地區家庭在學校選擇的尷尬處境,並且說明維持近偏鄉學校的存在對於近偏鄉區域家長、社區的重要性。關鍵詞:新自由主義、教育地理學、家長教育選擇權、近偏鄉小學

想知道國中學區遷戶口更多一定要看下面主題

國中學區遷戶口的網路口碑排行榜

-

#1.111 學年度國小學區公布依照3/20 前所在戶籍地開始分發!

公立國小也將會開始為學區內符合入學年齡的孩子,進行學區劃分與分發入學 ... 月20 日前遷戶籍,準備分發,那麼就要請爸媽們在確認好學區內國小,建議 ... 於 techsaydigi.com -

#2.搬家一定要轉學嗎?3個搬家換學區注意事項告訴你

在搬家時,許多人會煩惱的就是孩子的就學問題,因應現在教育部的規定,大多學校是以戶籍規劃為入學的標準,若搬家遷戶口後,孩子需要跟著轉學嗎? 於 www.ifu-move.com -

#3.學區標準可否放寬不侷限在戶籍地?- 提點子

雖說可將戶籍放在租屋處(房客的權益,但房東不一定非常樂意),但一旦換房子勢必再遷一次戶口,有時候半年一年就換房子,這樣不停遷入遷出也是很麻煩。 提議內容. 學生 ... 於 join.gov.tw -

#4.建國國中分班- 2023 - keepcave.fun

【本報桃園訊】八德市的國小畢業生遷戶口外流嚴重,衍生八德的大成、八德國中招生惡化隱憂,桃園縣教育處昨天開會檢討,桃園市建國、福豐國中成眾矢之的, ... 於 keepcave.fun -

#5.房客、親友為了學區將未成年小孩入戶籍到明星學校 ... - 熊本一家

因為房屋位在明星學區,加上房子出租,所以很快就出租出去房客(親友)因中意該區的明星學校,在未告知屋主下,將未成年小孩遷入租屋處的戶籍是否可以這裡有兩個問題要 ... 於 www.leeleelin.com -

#6.小孩的學籍及相關問題請教?- MyAV視聽商情網

小孩想遷到同事家的戶口以便就讀那學區的小學, 現有幾個問題請教: 1. ... 我打電話去學校直接問, 台北市中正國中學區必須至少四年前遷入學區, 而且 ... 於 www.myav.com.tw -

#7.新泰國中附幼- 2023

New Taipei City 242 Taiwan R.O.C. 於是有想遷戶口到其他學區交通時間可行有新莊國小新泰國小. 由於對這三所學校風評(如校長辦學中港附幼FB粉絲專頁. 美味的餐點. 於 administration.pw -

#8.學區查詢 - 臺中市政府教育局

... 崇倫、光明國中共同學區】 吉龍里(第9、10、13-32鄰) 南屯區豐樂里(第26-33 ... 目前設有混齡資源教室一班* *轉出入請持已遷設至學區戶籍之戶口名簿,洽教務 ... 於 www.tc.edu.tw -

#9.戶籍國小的價格推薦- 2023年4月| 比價比個夠BigGo

戶籍國小價格推薦共13筆商品。包含13筆拍賣.「戶籍國小」哪裡買、現貨推薦與歷史價格一站比價,最低價格都在BigGo! 於 biggo.com.tw -

#10.有關南投縣109年國中小新生入學之家長遷戶籍截止日及新生 ...

今(109)年家長遷戶籍截止日調整為3月6日(週五)。..... 三、 原則上今(109)年新生報到日為:109年5月23日(會考完之次週六)。 本校學區:龍泉里、康壽里、三民里、仁和 ... 於 ntjh.ntct.edu.tw -

#11.臺南市府東戶政事務所-留言板

小孩因學區要遷戶籍,但遷入戶與小孩無血緣關係小孩可辦理獨立戶口嗎? ... 未成年人應由戶長、監護人或父母雙方共同為之,並至遷入地戶政事務所辦理,所應繳附書件 ... 於 web.tainan.gov.tw -

#12.熱門問答- 內容 - 桃園市政信箱

教育資源-兒女就讀國中要多久之前先遷戶籍? ... 學籍相關法令中規定國民依戶籍分發入學,但無明文規定入學前需設籍多久,凡戶籍遷妥且確實居住於學區中,即可入學,惟本市部 ... 於 taotalk.tycg.gov.tw -

#13.桃園市立桃園國民中學- 學籍異動及證明申辦

○戶籍轉入該校學區。 (如轉入學校為私校或公立學校特殊班,如體育班、藝才班、特教班,則無須遷 ... 於 www.tyjh.tyc.edu.tw -

#14.慈文國中管樂2023 - smsonaysiteleri.com

シネマ・シメリック(電影狂想)作者: 慈文國中管樂05.04.2023 ... 力各位大大好目前小孩的學區是同德國中現在有機會可以將戶口遷往慈文國中附近問題是. 於 smsonaysiteleri.com -

#15.高雄市國民中學學生入學暨轉學分發作業要點 - 植根法律網

九、外縣市遷入之國小畢業生,設籍本市而畢業於外縣市國小之學生,及前屆國小畢業生因故未升學學生,應於每年七月一日起持全戶戶口名簿(合乎規定者)、 ... 於 www.rootlaw.com.tw -

#16.慈文國中管樂- 2023 - knobby.fun

聯合新聞網:觸動未來新識力各位大大好目前小孩的學區是同德國中現在有機會可以將戶口遷往慈文國中附近問題是. 1.慈文國中有比同德國中好嗎? 於 knobby.fun -

#17.新生入學常見問答

一、請問109 學年新生就讀興嘉國小需要遷戶口? 1. 依嘉義市國民小學新生入學作業要點與本校總量管制辦法,嘉義市109 學年新生入. 學入依「戶籍所在地」分發學區,必須 ... 於 school.cy.edu.tw -

#18.敦化國中註冊組- 入學辦法 - Google Sites

(二)申請地點:戶籍地所屬學區之國民中學。 (三)查驗文件:全戶戶口名簿正本、國民小學畢業證書、家長印章。 (四)審查及分發方式:. 1、額滿國中:協助轉介至教育局 ... 於 sites.google.com -

#19.新生入學答客問問題一~十一

問題三:如果學生戶籍目前不在崇明國中的學區,何時去遷戶口比較好呢? 就讀台南市國小的學生:. 教育局大約在每年的二月初連線各區的戶政事務所,進行新生造冊的工. 於 schoolweb.tn.edu.tw -

#20.國中入學後戶籍遷出 :: 台北市補習班評價

台北市補習班評價,台北市國民中學學區資訊網,國中入學報到後遷出户籍,讀國中遷戶籍,國中報到後遷戶籍,升國中遷戶籍,國中入學戶籍,入學遷戶籍,國中學區遷戶口時間, ... 於 tpecramschool.moreptt.com -

#21.教育-房東不給遷戶籍,小孩要上學怎麼辦? | 克萊爾的聽聽家族

但租屋時,並非每一位房東都願意讓人將戶籍遷入租屋處,此時若遇到家中小孩要就近上學(國小一年級),就必須想辦法把戶籍遷到附近。 Claire今年即將進入小一就讀,而我們也 ... 於 hearinglosstw.com -

#22.請問遷戶口寄放後.讀書多久可以遷回原戶口呢? - 健康跟著走

我家學區的國中不好,所以,我家小孩也是寄在同事家戶口啊。 ... 我的孩子都是越區就讀,入學後再把戶口遷回。徐了由... 這裏的情形多半是父母一人隨小朋友一起遷 ... 於 info.todohealth.com -

#23. 110學年度國一新生報到流程與注意事項- 新竹市立建功高級中學

將會在近期收到報到單(4/9當天會寄出,預計4/12後請國小導師協助轉發),請依報到單上的時程辦理「線上報到」。 (2)如果您是最近才將戶籍遷入本校 ... 於 www.cksh.hc.edu.tw -

#24.[資訊]遷戶口應備文件 - 吉米西的部落格

如果是為了小孩學區而遷戶口,只把小孩遷到他人戶內,. 而小孩和該戶戶長沒有親屬關係的話,小孩在該戶的稱謂就是寄居,. 有些 ... 於 jemisy.pixnet.net -

#25.國中就讀之一波三折 - 菲碧的家事‧工事‧二三事

只是我很納悶,每次學校舉辦活動,鄰近學區的公立國中,都會到小孩的學校招生,明明是不同學區啊,這是擺明了鼓勵大家遷戶口嗎?直到小孩五下時(我真的 ... 於 pan2010.pixnet.net -

#26.[日記] 原來國小學區是這麼一回事 - 熱血青年很向上- 痞客邦

雖然少子化,但如果所在學區是額滿學校,不早點入戶籍,也還是可能會被安排到其他學校。 有的縣市只要家長能夠出具公司在職證明,就能把孩子遷入公司附近 ... 於 infuture.pixnet.net -

#27.遷戶籍可至新學區改分發- 地方- 自由時報電子報

台北市國小4月中旬起將新生入學卡等相關資料送至學區國中,展開分發,教育局最近接獲家長反映,孩子繳回入學卡後,戶籍遷至其他學區,分發國中勢必 ... 於 news.ltn.com.tw -

#28.國中入學後戶籍遷出 :: 台北市國民中學學區資訊網

我家學區的國中不好,所以,我家小孩也是寄在同事家戶口啊。開學後,我們就遷回來了。,等他讀國中時....一些升學的資料還是會往妳小學遷出 ... 於 schoolsd.iwiki.tw -

#29.建國國中分班- 2023 - before.pw

原訂10月換學生外流桃園檢討建國、福豐國中學區畫分. 【本報桃園訊】八德市的國小畢業生遷戶口外流嚴重,衍生八德的大成、八德國中招生惡化隱憂,桃園縣教育處昨天開會 ... 於 before.pw -

#30.【新生入學須知】 - 新北市立永和國民中學

新北市各公私立國小約在六年級下學期一開學,就會陸續調查應屆畢業生分發國中相關事宜,倘家長有意讓孩子到永中就讀,請在小六那年的12月底之前將戶籍遷至永中學區內,並將 ... 於 www.jhjhs.ntpc.edu.tw -

#31.高雄市110 學年度國民中學新生分發作業須知

一)與直系尊親屬或監護人設籍高雄市(以下簡稱本市)國中學區且確有居住事. 實之公、私立國小應屆畢業生及 ... 8、總量管制學校之學生戶籍遷離學區者,應即辦理轉學。 於 kksh.nsysu.edu.tw -

#32.免遷戶籍嘉市國中小新生今年可自由登記選校 - 風傳媒

記者張朝福/嘉義報導不必人情請託、遷戶籍了!嘉義市將自今年起試辦大學區,凡設籍嘉義市105學年度國中、國小一年級新生,除了就讀原學區的學校外, ... 於 www.storm.mg -

#33.沒想到有這麼一天, 我也會為了小孩的學區設籍而煩惱。額滿 ...

(暈倒, 媽咪心裡想的是, 現在遷戶口應該還來得及吧??!!) · 關於台北市行政區的國小學區查詢, 可以搜尋 · 或直接撥打電話至各行政區區公所(轉民政課)查詢, ... 於 cynstyle.tw -

#34.孩子戶口遷走還能在原來的學校上學嗎? - 工具城市

孩子剛上國小一年級,但是我家想換房子遷戶口,那麼孩子還可以在原來的學校上學嗎? 於 tools.city -

#35.想讓孩子就讀心中理想學校該怎麼做?把握遷 ... - Yahoo奇摩新聞

先上各地方教育局/處的網站查詢國小學區的劃分,如果想要特別確認的話,也可以打到區公所的民政課,確認自己的戶籍地是在想要就讀的學區內。 需要特別 ... 於 tw.stock.yahoo.com -

#36.同德國中104 學年度實施班級數總量管制Q&A

戶口 並設籍於本校學區內,且有居住事實,非寄居身分者。 【本校學區】: 中埔里、北埔里、瑞慶 ... 如果把小孩的戶籍遷至親友的家,並且拿親友的房屋所有權狀到學校登記. 於 163.30.27.129 -

#37.朋友想將小孩戶口遷到我家?」別以為沒差,你可能要多繳5倍 ...

在台灣,所以許多人為了能讓孩子「不要輸在起跑點」,就會把小孩跟父母的戶口遷入位在明星學校學區內朋友的戶口,這樣才有機會取得明星學校的入場券。 於 www.businessweekly.com.tw -

#38.學區寄戶口

6、即使房子所属区域在学区范围内,但如果孩子户口无法迁入,也会影响孩子的名校梦。 (二)國中新生報到流程由家長帶學童及入學通知單、照片2張、戶口名簿向 ... 於 hk.lulafu.co.uk -

#39.借鏡德國教育:為什麼德國人不「遷戶口」到「好學區」?

究竟要讀哪一所國中,父母握有最終決定權,孩子們通常沒有太多選擇的權力。而隨著台灣社會的「遷戶口」現象,導致小孩往往會中斷建立了幾年的人際 ... 於 crossing.cw.com.tw -

#40.大成國中2023 - zorthaber.online

2022-12-13 教務【成績公布】大成國中111學年度第一學期書法比賽成績公布臺南市大成國中新生入學資訊本校是自由學區學校,不需遷戶籍皆可報到。 於 zorthaber.online -

#41.沙鹿戶政- 2023

設民政課、社會課、農業及由於楊典忠戶籍清水在立委選區是第一選區,沙鹿則是立委第二選區,而立委陳柏惟就是第二位選區,因此他從清水遷到沙鹿被懷疑 ... 於 censure.space -

#42.法規內容-南投縣防止國民中學學生越區就讀實施要點

四、各校新入學之新生如因在縣內之戶籍遷動而需轉入設籍地之國中入學時,應逕 向新遷入戶籍地之國中辦理,受理之該校應切實核對該生之戶口名簿,如發現 非該學區,不得 ... 於 glrs.nantou.gov.tw -

#43.需備文件 - 新生入學

不接受本校安排之改分發學校者,請自行遷戶口至其他國中學區後,攜帶戶口名簿至明華國中辦理改分發。 本校於資格審查登記日無提供汽車停車位,若家長開車前來,請將車輛 ... 於 affairs.kh.edu.tw -

#44.有人知道今年上小班的小朋友,如果八月遷戶口到青埔國小學區 ...

我也是要遷戶籍唸青埔國小。不知道是要遷小孩就好還是我跟小孩。到時學校查怎麼說。達人有知道的嗎? 於 www.facebook.com -

#45.入學國中有沒有設戶籍要多久以上的時間限制?

想讓孩子就讀心中理想學校該怎麼做? · 台中市國中學區戶籍遷入,大家都在找解答旅遊日本住宿評價| 全台國中評價網 · 新生入學看設籍先後惹議! · 臺中市國民中小學防止學生越 ... 於 junior.imobile01.com -

#46.12年國教20問 - 親子天下

Q2:要遷戶口到想念的高中戶籍區嗎? 免試入學區和國中小的學區概念不一樣。國中小學區是以鄰里為分界;免試入學就學區則是大學區,以縣市為分界, ... 於 www.parenting.com.tw -

#47.台中市國中學區戶籍遷入2023-精選在Instagram/IG照片/Dcard ...

敦化國小、敦化國中學區搶手,周邊衍生出寄戶籍需求。. 2021-12-04 10:00 · 時間Fri Dec 3 14:27:10 2021 · 記者林裕豐/台北報導· 戶口名簿(遷 ... 於 year.gotokeyword.com -

#48.跨學區、遷戶籍流程!與孩子一起討論未來的學校!沒有最好

所需攜帶的文件如下:1.遷出地的戶口名簿正本,2.遷入地的戶口名簿正本,3.遷入者國民身分證、印章,4.如果這間學校僅有孩子需遷入的話,則需要辦理人,也 ... 於 vickylife.com -

#49.國民基本教育的政策議題研究: Research Issue on Compulsory Education Policy

此外,學區劃分應採取較大學區規劃,並確保學生的選擇權益,無論學區怎麼劃分, ... 也將形成跨區就讀的問題,而且隨之而來的遷戶口、成績採計等問題也都是需要思量的。 於 books.google.com.tw -

#50.戶政各項業務申請書下載

戶033, 遷入戶籍登記申請書(通訊中斷後用). 戶034, 遷入撤銷登記申請書. 戶035, 遷出戶籍登記申請書(通訊中斷後用). 戶036, 遷出戶籍登記申請書. 於 www.ris.gov.tw -

#51.想讓孩子念某間學校該怎麼做?盤點遷戶口、設戶籍的時機

如果選到一間很喜歡的學校,卻又不在孩子的學區內,想讓孩子念這間 ... 撇步四:確認戶籍地國小學區劃分. 撇步五:辦理轉戶籍. 遷戶口|學區|設戶籍 於 www.mombaby.com.tw -

#52.為學區遷戶籍有何眉角? 「這點」千萬別犯:小心稅增4倍!

伴隨少子化時代的來臨,越來越「精緻化」的教育,有許多家長為了不讓自己孩子輸在起跑點,便會選擇將孩子戶籍遷到明星學校的學區內,以換取更高取得 ... 於 news.housefun.com.tw -

#53.花蓮縣107 學年度公立國民中學新生分發入學問題與解答

答:國小畢業生會依其戶籍所在地分發至該學區國中就學。若要了解戶籍 ... 際居住者,即可依其戶籍所在之學區分發入學,惟額滿國中因學校招 ... 改分發需不需要遷戶籍? 於 www.hlc.edu.tw -

#54.最新趨勢觀測站- 桃園國中學區戶籍遷入的推薦與評價

桃園國中學區戶籍遷入的推薦與評價,在FACEBOOK、PTT、MOBILE01和這樣回答,找桃園國中學區戶籍遷入在在FACEBOOK、PTT、MOBILE01就來最新趨勢觀測站,有網紅們這樣 ... 於 news.mediatagtw.com -

#55.南港國小必看介紹! 獨家資料! (2023年更新) - Clarisonic

我女兒同學去年七月才遷的耶(7月初要報到時才發現之前遷戶口的地方不是南港國小學區. ... 在高雄犯下弱智女國中生性侵案的凶手蔡榮樹,檢體DNA與陳姓女童命案的精液 ... 於 www.clarisonic.com.tw -

#56.第1屆第7次定期會周議員勝考發言103年4月28日 - 新北市議會

因為國中小的部分…… 周議員勝考:, 在學區裡面哪一個不是遷戶口來的? 林局長騰蛟:, 他要設 ... 於 www.ntp.gov.tw -

#57.2023 額滿學校攻略!額滿學校的戶籍要怎麼遷?學區怎麼看 ...

但這個制度卻產生了問題! 編按:如果想讓孩子念的,是每年都很熱門的、容易額滿的公立國小,也就是所謂 ... 於 www.stockfeel.com.tw -

#58.兩大升學管道,家長與學生如何運用| 彭杏珠 - 遠見雜誌

答:(1)不需要,高中職的就學區與國中小不同,稱為「免試就學區」。它是以直轄市或縣(市)劃分為範圍,而不是以戶籍所在鄰里為單位,所以不必遷戶籍, ... 於 www.gvm.com.tw -

#59.學區卡位戰好薪酸!想讓孩子念某間學校該怎麼做? - 媽媽經

一直以為為孩子學區遷戶籍這種事離我很遙遠,怎麼想都該是望子成龍、望女成鳳的家長才會做的事, ... 不退流行的媽媽話題:小孩讀哪一所國中? 於 mamaclub.com -

#60.請問朋友有意遷戶口到我這讓他的小孩讀我們學區? - Mobile01

我家學區的國中不好,所以,我家小孩也是寄在同事家戶口啊。 開學後,我們就遷回來了。 這種事情,很常見。尤其在明星學區。 如果板大仍有疑慮 ... 於 www.mobile01.com -

#61.為孩子遷學區必知!戶籍遷入朋友家,會不會讓朋友被課稅?

相信很多朋友為了孩子學區學籍要寄戶口,又或是好心幫忙要讓朋友來寄戶口時 ... 雜誌網站的文章,標題寫著:「『學區好,朋友想將小孩戶口遷到我家? 於 futureparenting.cwgv.com.tw -

#62.想讓孩子就讀心中理想學校該怎麼做?把握遷戶口、設戶籍的最 ...

如果想讓孩子念的,是每年都很熱門的、容易額滿的公立國小,那就要注意同時符合「優先排序」的條件,在分發的時候機會才會比較大。 戶籍設立時間:小孩及 ... 於 kids.heho.com.tw -

#63.Engadget 中文版- 消費性電子產品新聞和評測

來自Engadget 中文版團隊的科技新聞和評測。掌握最新消費性電子產品消息。 於 chinese.engadget.com -

#64.中壢國中學區- 2023

內壢國中遷戶籍明年就要上國中現在三個都念中壢高中~ 其中兩個已經大二了~ 一個清雲一個新竹教育大學~ 也會多一套舊學校的制服~ 元智過來很近啊~ 走到中華 ... 於 keepaneyeon.fun -

#65.寶民里(與民族共同學區) 本校為總量管制學校,新生入學順序如下

(請準備可直接看出設籍滿6年之戶口名簿或戶籍謄本即可). ☆ 學生與直系尊親屬或法定監護人共同設籍本校學區6年以上,6年以上指106年9月1日前遷入者,設籍時間算至112 ... 於 163.16.244.133 -

#66.請問念國小學區問題~和遷戶口問題 - 討論區

還是父母其中一個要一起遷呢? 若沒有分戶是不是就可遷小孩一個呢? 若遷過去後~多久可以遷回原本戶籍? 還是 ... 於 forum.babyhome.com.tw -

#67.為學區遷戶籍有何眉角? 「這點」千萬別犯:小心稅增4倍!

... 打算讓他唸娘家那邊較好的國中,所以有了將孩子戶籍遷到娘家的打算。 ... 而其中值得注意的是,稅務局曾提醒民眾,為了小孩學區,將戶籍遷出時千 ... 於 www.taiwanhot.net -

#68.學區遷戶口詳解(2023年更新) - 宜東花 - ethotel365

國中 小學區是以鄰里為分界;免試入學就學區則是大學區,以縣市為分界, … 在台灣,所以許多人為了能讓孩子「不要輸在起跑點」,就會把小孩跟父母的戶口遷入位在 ... 於 www.ethotel365.com.tw -

#69.苗栗縣頭份市信義國民小學111 學年度新生分發入學作業流程

(二)轉出的戶籍地在額滿國小學區外,採記最近一次在學區內遷入的日期。 三、問:竹南佳興里(1 鄰、23 鄰)為自由學區,先前可就讀本校,111 學年度 ... 於 syes.mlc.edu.tw -

#70.臺北市108 學年度公立國中新生分發入學問題與解答(Q&A)

要如何得知孩子可以進入學區內的國中就讀?又. 為何要「改分發」?需不需要遷戶籍?可以自由選擇改分發學校嗎? 答:108 學年度新生每班平均達30 人得由教育局公告 ... 於 jr.hs.ntnu.edu.tw -

#71.遷戶口、搶名校加速社會不平等?師大王麗雲:教育不能「西瓜 ...

「西瓜偎大邊」是台師大教授王麗雲觀察台灣國中小招生時的感嘆。 ... 透過向親戚好友借寄戶口等方式,積極將小孩戶籍地遷入名校學區,形成「西瓜偎大 ... 於 www.thenewslens.com -

#72.【免遷戶籍提升競爭力】嘉市9月試辦國中小新生自選校就讀

不必人情請託、遷戶籍了!嘉義市將自今年起試辦大學區,凡設籍嘉義市105學年度國中、國小一年級新生,除了就讀原學區的學校外,也可以在各校有名額出缺的情況下,自由 ... 於 www.chiayi.gov.tw -

#73.臺北市中正國小110 學年度六年級應屆畢業生國中新生分發家長 ...

國中學區 分發以學生的所在戶籍為準,設籍時間以該名學生至戶政機關辦理設籍為. 計算基準日,如果需要戶籍異動,建議盡快將戶籍遷好,並確定學生學區及就讀的. 於 www.jjes.tp.edu.tw -

#74.辦【分戶】! @ ~~歡迎來到俠女媽媽的幸福小園地 - 隨意窩

很簡單,只要:妳(你)想要遷入的國中學區,找住在那學區的親朋好友向他們借房屋 ... 辦理好後,您可以擁有與朋友相同戶籍的另一份新的戶口名簿,此後人員的遷入及遷 ... 於 blog.xuite.net -

#75.中壢國中學區- 2023 - Difference

內壢國中遷戶籍明年就要上國中現在三個都念中壢高中~ 其中兩個已經大二了~ 一個清雲一個新竹教育大學~ 也會多一套舊學校的制服~ 元智過來很近啊~ 走到中華 ... 於 difference.pw