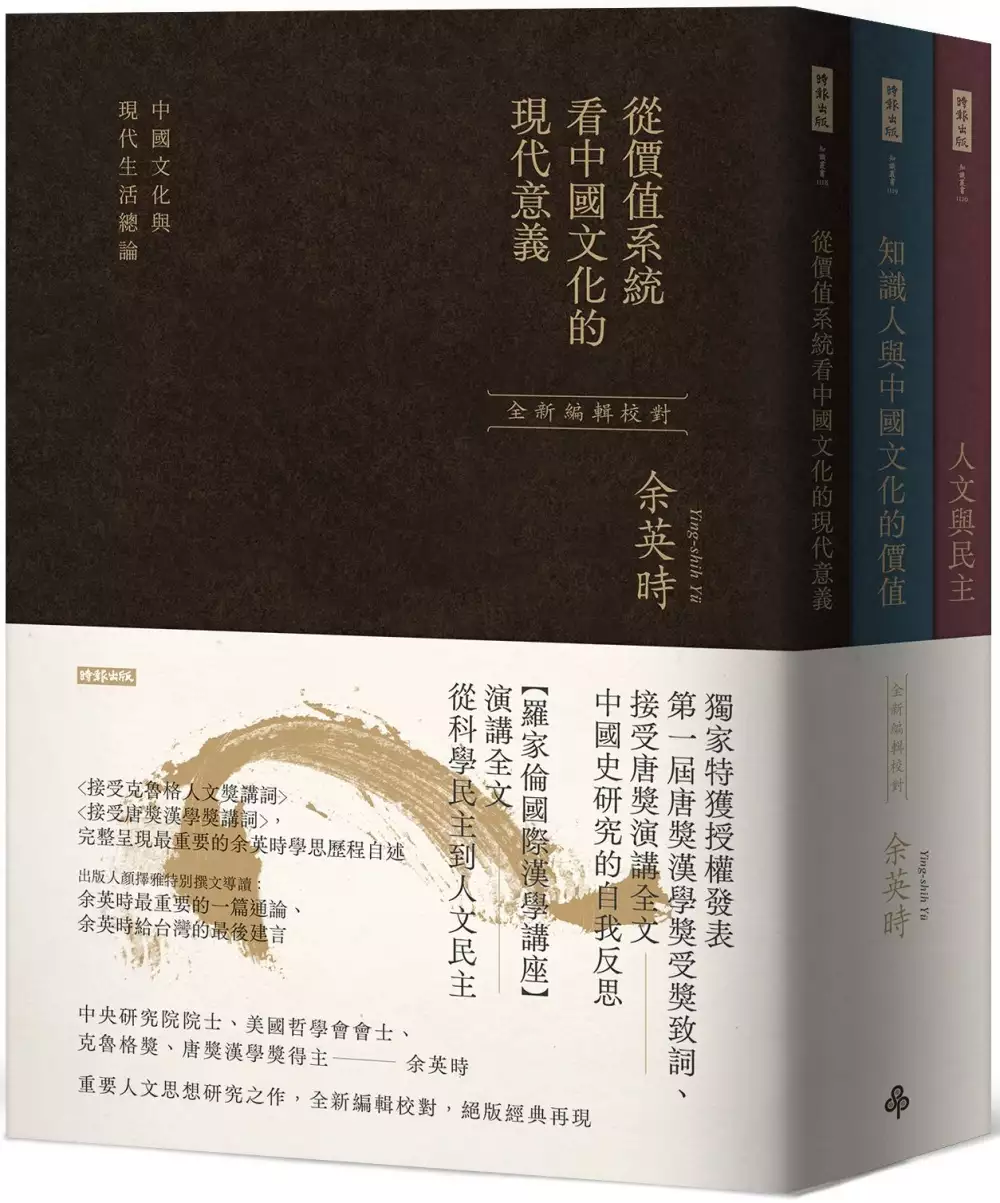

國父 紀念館 徵 才的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦余英時寫的 從價值系統看中國文化的現代意義、知識人與中國文化的價值、人文與民主(余英時經典作品套書,絕版再現,全新編輯校對) 和徐明松,黃瑋庭的 狂喜與節制:張肇康的建築藝術都 可以從中找到所需的評價。

另外網站成果行銷SalesFrontier-最新職缺徵才中|Yourator 求職平台也說明:便利的上班地點(國父紀念館站步行5分鐘,附近餐廳超級多) ▻ 舒適有個性的辦公室與和善的工作氣氛 ▻每半年的成效檢視,讓您的貢獻反映在薪水上

這兩本書分別來自時報出版 和木馬文化所出版 。

國立臺灣藝術大學 書畫藝術學系 李宗仁所指導 陳正治的 本質與形變--多元性思維水墨創作研究 (2021),提出國父 紀念館 徵 才關鍵因素是什麼,來自於本質、形變、多元性、當代、新技法、裂變技法、雨花心象。

而第二篇論文明道大學 中華文化與傳播學系博士班 陳維德、陳欽忠所指導 張巽雅的 桃園書法發展研究 (2021),提出因為有 桃園書法、桃園詩社與書會、桃園碑碣匾聯、橫山書法藝術館的重點而找出了 國父 紀念館 徵 才的解答。

最後網站【校友服務中心】2020新北市現場徵才活動-永和國父紀念館則補充:新北市政府就業服務處於10月15日(四)上午10點至下午2點在永和國父紀念館,舉辦「2020新北市現場徵才活動」,現場邀請26家知名廠商,9百多個工作職缺,歡迎大家踴躍 ...

從價值系統看中國文化的現代意義、知識人與中國文化的價值、人文與民主(余英時經典作品套書,絕版再現,全新編輯校對)

為了解決國父 紀念館 徵 才 的問題,作者余英時 這樣論述:

獨家特獲授權發表 ‧第一屆唐獎漢學獎受獎致詞、接受唐獎演講全文──中國史研究的自我反思 ‧【羅家倫國際漢學講座】演講全文──從科學民主到人文民主 〈接受克魯格獎講詞〉/〈接受唐獎漢學獎講詞〉,完整呈現余英時學思歷程自述 出版人顏擇雅特別撰文導讀:余英時最重要的一篇通論、余英時給台灣的最後建言 中央研究院院士、美國哲學會會士、克魯格獎、唐獎漢學獎得主──余英時 重要人文思想研究之作,全新編輯校對,絕版經典再現 《從價值系統看中國文化的現代意義:中國文化與現代生活總論》 顏擇雅(出版人):余英時最重要的一篇通論 中國文化與

現代生活之間究竟有著什麼樣的關係? 二十世紀中國人最感困惑的大問題 本書是根據於1983年9月3日在台北「國父紀念館」公開演講的紀錄改寫而成的,是當時《中國時報》主辦的「中國文化與現代生活」演講系列的一個總結。就中國文化與現代生活之間的複雜關係,余英時先生從澄清價值系統著手,將中國文化的現代意義予以精微的闡發和透澈的疏通。超然於全面西化和極端保守的傳統爭執之外,既不左右袒,也不做調人,而實事求是、允執厥中地提出了具體、平正而圓融的看法。 這本書即使不是百年來中西文化論辯最後的斷案,至少也是五四以來所有討論文字中見解最圓熟、立論最透闢的一篇,堪稱是燕許大手筆

、世紀大文章。不僅是余先生本人這方面長久深思熟慮的一個總結,為此下的種種思辨開啟了一條通途大道,誠可謂繼往開來、承先啟後,佔有關鍵性的重要地位,價值至為重大。無論是從二十一世紀中國人對傳統文化反省的脈絡來看,或是從當前台灣政治與文化脈絡來看,都是一部極具價值意義的作品。 余英時先生認為任何一種文化系統都有其整體性及歷史性;「文化」應被當作是成套的行為系統,並以價值系統為中心而展開。中國文化的價值系統中,最重要的核心就是「人文精神」。 他對傳統中國文化的價值系統做一個全面性的回顧以後,又從人與天地萬物的關係、人與人的關係、人對自我的態度、人對生死的看法等四個角度進

一步分析:中國文化的價值系統在這四個文化領域裡的具體表現。余先生在這本書裡採取整體性觀點和比較視野,從大處著眼,扣緊價值系統作為文化的核心,凸顯中國文化的特殊性。 《知識人與中國文化的價值》 特別獨家收入:余英時接受第一屆唐獎漢學獎 受獎致詞、接受唐獎演講全文──中國史研究的自我反思 〈接受克魯格獎講詞〉/〈接受唐獎漢學獎講詞〉,最重要的余英時學思歷程自述 「知識人」(intellectual)是十八世紀之後才在西方出現的概念, 中國則自先秦時代便有「士」的階層,並形成一個延續不斷的傳統。 從士轉變為知識人,代表「士」文化的斷裂,

也象徵華人價值體系的巨大轉變。 本書收入余英時先生在1980年代之後研究的菁華,論述知識人在中國的歷史淵源、意義等面向,及其流變對價值意識的影響。但本書意旨並不侷限在「過去」與「中國」;作者觀照中、西知識人在追尋真理上的差異,探討中國文化價值體系為何有其獨特性(中國知識人求「內向超越」,西方則是「外在超越」)。在西方人文研究重新檢視「現代以後」(post-modern)價值轉向的今日,本書對於瞭解華人安身立命的價值觀亦有偌大助益。 書中旁徵博引,釐清許多過去讀者可能不甚了了的見解。拿科舉制度來說,漢朝的按地區人口多寡設定各郡縣舉薦名額,因而有幾分「代議制度

」的味道;宋人歐陽修、司馬光在「選賢唯才」(近似「全國聯招」)或是「逐路取人」(各地方有基本名額的保障)上,立場相左,是因為出身地域不同(歐陽為文化薈萃、中舉人數較多的江南,司馬則為風華不再的江北)。而漢朝董仲舒建請武帝「罷黜百家」,其實儒家也在罷黜之列,因為他要獨尊的是諸子百家均奉為聖典的「五經」(詩、書、禮、易、春秋),而非以「五經」為不二規臬的「儒術」。(見第八篇,〈試說科舉在中國史上的功能與意義〉) 又如,共產黨深知「士可殺,不可辱」的價值觀深植於讀書人心中,因此文革期間對於文人「只辱不殺」,目的就是要讓他們生不如死(而且自殺會禍延家人,行不得)。而幾十年來極力摧毀傳統

知識人價值體系的後果,就是今日中國大陸學術剽竊、「黑心」商業屢見不鮮,被舉發時只嘆運氣好而不覺羞愧。(參見第五篇,〈價值荒原上的儒家幽靈〉) 余英時先生更精闢指出,價值意識一方面淵源於傳統,一方面植根於生活的實踐,不是少數人可以憑空創造而強加於整個社會的。只要社會本身有其相對的獨立性──相對於國家(state)的權力而言,價值觀念的變遷也自然會找到自己的軌跡。此一見解,著實為百年未定的中西文化論辯闢出一條中道。 《人文與民主》 顏擇雅(出版人):余英時給台灣的最後建言 特別獨家收入余英時【羅家倫國際漢學講座】演講全文 ──從科學民主到人文

民主 本書主題是「人文與民主」,包括三個單元:一、「人文研究篇」,二、「民主篇」和三、「思想篇」,選萃余英時先生關於人文與民主議題的三篇未發表講演文稿,以及七篇舊作,〈「國學」與中國人文研究〉為最新寫就論文,「可以說是同一旨趣的不同發揮。」余先生很早就關注華人社會的人文研究發展,1984年與已故的吳大猷先生討論人文與科學的發展時,已預見台灣社會中科學當令、功利取向的長程發展隱憂。兩位先生皆認為當時社會的進步集中在外在環境,個人的內向開發卻被遺忘了,於是產生很多道德、心理方面的問題。書中〈台灣人文研究之展望〉和〈「國學」與中國人文研究〉兩篇講詞偏重討論所謂「人文研究」,在中國的思

想脈絡下,究竟何所指,這與「人文與民主」這一主題是互相照應的。 本書以「人文與民主」為題還有一層更深的用意,即針對「五四」以來「科學與民主」的口號而提出一種異議。余英時先生不否認科學的價值,但認為民主所需要的精神基礎絕不能僅限於科學。 除了人文研究,余英時先生也關心民主在中國的發展,他根據自己在思想史長年的耕耘,不僅對民主提出通論性的闡釋,亦就兩岸三地不同的民主發展提出歷史解釋。他表示1949年後,台灣之所以走上民主,中國沒有,是因為中國人文傳統在兩地截然不同的命運,台灣保留了,中國則徹底地破壞了。余先生並強調人文傳統中的儒學一支有許多普世價值與西方民主制度巧妙

接合;換言之,儒家傳統是民主在華人世界的基石。 書名取之「人文與民主」,是余英時呼籲社會用人文給生命灌注精神價值,並期許台灣作為中國文化社群的代表,在有了民主的選票後,更能以「人文」修養改進民主體制的品質。

國父 紀念館 徵 才進入發燒排行的影片

《逃犯條例》修訂,影響的不只是七百萬香港人的安危,外國人,一樣可以被送中。英國和加拿大外交部發表聯合聲明;美國政府反應強烈,隨時終止香港法。六四的維園燭光,三十年來風雨不改,年年燭光如海,八九年中共屠殺自己人民的事實不會被忘記。《逃犯條例》修訂後,這個三十年的活動,是否已成非法?明年六四的燭光,是否只能在心中燃亮?(完整文字版將會在節目後上載至易經講堂網頁)

#送中 #逃犯條例 #維園六四 #八九民運 #中共政權 #血洗天安門

==========

星期六易經班現正招生 http://wmwong730.wordpress.com/ichingsaturday

==========

如若你喜歡「易經講堂」節目,覺得內容有益世道人心,希望你能繼續收看、讚好、「訂閱及推介」易經講堂YouTube頻道,集腋可以成裘,謝謝支持與鼓勵。

易經講堂有限公司

香港上環郵政局郵政信箱33249號

I Ching Consultancy Limited

Sheung Wan Post Office P.O. Box 33249, 1/F West Exchange Tower, 322-324 Des Voeux Road Central, Sheung Wan, Hong Kong

網頁 Website: https://wmwong730.wordpress.com/gift

電郵 Gmail: IChingConsultancyLtd

==========

Wong Wai Man 2019年6月4日 星期二下午5:00

《逃犯條例》修訂,影響的已經不只是七百萬香港人的安危,據湯家驊從北京帶來的權威消息:

外國人,在國外針對中國國家或公民犯罪,而身在香港的,一樣可以被送中。

各國外交部都表示關注憂慮,英國和加拿大外交部更罕有發表聯合聲明;美國更不在話下,條例在中美貿易戰背景下倉促出籠,要報復孟晚舟在加被扣之辱,對付在香港的美國人。美國政府反應強烈,隨時終止香港法……

香港一片風雲氣,這種氛圍下,六四的維園燭光,踏進了第三十年。

三十年來風雨不改,年年六四,維園的燭光如海。去的人,只堅持一個信念,告訴中共政權,八九年他們用軍隊屠殺自己人民的事實,我們不會忘記。

中共最討厭香港的群眾活動,就是年年的維園六四燭光。《逃犯條例》修訂後,這個三十年的活動,是否已成非法?

明年六四的燭光,是否只能在心中燃亮?

用《周易》先天數,六四取卦為第三卦水雷屯卦。

上卦坎為水,為險;下卦震為雷,為動。卦象為動乎險中。

這個卦,在《周易》卦序,是繼乾坤開天闢地之後的第三卦,生命的源起。

屯,是初生生命的象徵。

乾坤之後,就是屯。

生命蠢蠢欲動,但種種災難隨之而至。這便是人生的萬事起頭難。

《序卦傳》說:

有天地,然後萬物生焉。

盈天地之間者唯萬物,故受之以屯。

屯者,盈也,屯者,物之始生也。

《序卦傳》說,有了天地這個大舞台,萬物才能開始生長。

生命一旦開始,就會自己找尋出路。不管遭遇什麼挫折,生命很難遏止。由此,生命就會由簡而繁,愈演愈多,不管淘汰多少物種,強大生命力總有出路。

《雜卦傳》說:

屯見而不失其居,蒙雜而著。

屯現,小草在地底時看不到,當拚命努力出頭,由地下鑽出地面,現的時候,干擾會隨之而至。因此,現,很容易失其居。

居,是所,固守的線和理念。

能現,而不失自己所守,就是屯卦的智慧。永遠保持少年清新單純的理想,不被世俗所污染。

三十年前,天安門廣場的學生,追求什麼,竟然給自己國家的軍隊,屠殺輾斃?倖存生還者,千里逃亡得靠香港人的「黃雀行動」流落天涯?

他們追求的,也就是二千五百年來,中華民族知識份子,一代一代,前仆後繼,政治追求的總目標:

大道之行也,天下為公。

選賢與能,講信修睦。故人不獨親其親,不獨子其子。

使老有所終,壯有所用,幼有所長。鰥寡孤獨廢疾者皆有所養。

男有分,女有歸。

貨,惡其棄於地也,不必藏於己;力,惡其不出於身也,不必為己。

是故謀閉而不興,盜竊亂賊而不作,故外戶而不閉,是謂大同。

用中文思想和寫作的人,人人都識背這篇孔子的《禮運大同篇》,孫中山十次革命,推翻滿清,建立民國,他手寫的《禮運大同篇》,亦即他革命的基本精神,現掛在台北的「國父紀念館」內。紐約聯合國總部碑文,亦刻上這篇中華民族的政治理想。「大同」,他們譯成「最大的和諧」!受英語教育的知識份子,對這也不陌生。

大道,指的就是天下為公。

不是一家一姓,不是一黨專政。政治的最高目標,是大同。往後那些明主,三代之英,說的是小康。

大道之行,就是任何有志從政人士的追求總目標。

今晚,維園的燭光,悼念三十年前天安門廣場的死者,也追慕理想中的大同政治。

2019年6月4日星期二下午5:00

你的收看、訂閱、讚好便是對「易經講堂」的支持,謝謝。

本質與形變--多元性思維水墨創作研究

為了解決國父 紀念館 徵 才 的問題,作者陳正治 這樣論述:

時代朝流挾帶文化與藝術的新思維不斷衝擊台灣的藝壇,新形式的浪潮帶來滋養的茁壯也造成本土文化體質的變異,台灣當代水墨進入多元面向發展的時期。新世代藝術家不斷往西方靠攏,傳統水墨也在極力尋求出路,近代水墨改革的同時,發表作品都要帶有「現代化」的元素,不然只要強調筆墨表現就會被定位為傳統,即受到觀眾、收藏家、市場的冷落,使得東方筆墨「天人合一」及「道法自然」的精神和底蘊不斷被稀釋,引發傳統筆墨式微與出路的危機。本論文即以創作本質與形變的探討,以多元性思維為水墨創作研究方向,因應時代性的新形式。論文共分六章,第一章為研究動機與目的,探討當代水墨的國際觀與如何建立個人的創作風格為目的。第二章是學理依據

與文獻探討,了解創作本質及關於種族、環境、時代等因素對藝術創作的影響。第三章為多元思維在水墨發展的形變,從歷代山水繪畫變異的耙梳,整理出重要的形變依據,例舉近代水墨名家現代創作的方式和特色分析,作為差異化的數據參考。第四章是個人創作理念,分別以創造新語境,提昇形式的豐富性,天趣、物趣、人趣的創作方式為理念。第五章為創作實踐與作品分析,以雨花心象系列、實驗性技法系列進行創作和作品分析。第六章是結論與審思,總結研究成果及未來展望。多元化是時代的趨勢,新形式並非反傳統,而是與古為新的新傳統,傳統講究的是內涵和情感,當代表現的是新技法新形式,是新舊觀念相互滲透並陳,東西方藝術融合的契機。東方獨特的哲學

觀,在未來勢必有一股「東風再現」的風潮。

狂喜與節制:張肇康的建築藝術

為了解決國父 紀念館 徵 才 的問題,作者徐明松,黃瑋庭 這樣論述:

浪漫與理性,是共存於張肇康創作中的雙重力量; 他以「現代之眼」拾取傳統精華, 致力尋找華人建築之現代性的出路。 張肇康是華人建築師中少見畢業自哈佛、師承葛羅培斯的直系弟子, 也是與貝聿銘、陳其寬共同實踐東海大學校園規劃的關鍵推手。 身為兼容包浩斯教誨與華人文化的浪漫主義者, 收放、陰陽的雙重力量,在張肇康畢生創作中皆相伴而生, 有時酒神似的浪漫狂放,有時又理性的自我節制。 張肇康接受包浩斯設計教育的洗禮, 先是在創作、實驗了一系列的「中國現代建築」, 試圖將所學的包浩斯現代性,努力嫁接到華人傳統建築, 而有了東海校園建築、臺大農業陳列館、香港

太平行大樓等佳作; 晚年則以「現代之眼」進行民居的測繪與記錄, 著成《中國:建築之道》一書,既傳達他對現代建築與傳統對話的看法, 也寄寓了他在艱困創作環境中持續找尋出口的浪漫奮戰。 建築學者徐明松歷經數年深入研究、蒐集、探訪,終將張肇康散落香港、美國、中國各地的建築作品梳理清晰,分為「東海時期1954-1959」、「後東海時期1959-1975」以及「沉潛時期」三輯,共二十多件精選作品,深入淺出地介紹張肇康其人其作的發展歷程、職業環境與作品特色。由此,可清楚看見一條脈絡的成形:張肇康試圖將他所學到的包浩斯現代性,努力嫁接到華人傳統的木構建築,創作、實驗一系列的「中國現代建築

」,而後更以「現代之眼」進行民居的測繪與記錄。讀者不只能認識個別作品,也可以更有系統性地理解作品在時代中所象徵的意義。 本書不僅是一本透過作品來述說的建築師傳記,也不單純是一部經典現代建築指南,徐明松亦想透過張肇康一代的建築師生命,探討建築師與社會相容的可能性與困厄處──為何頂著顯赫文憑與歷練、年方43歲的張肇康,就已完成此生最好的作品?之後僅能透過民居的研究,作為在這種充滿磨難的創作環境裡唯一的救贖與出口?一如王大閎晚年提筆寫起小說,陳其寬拿起顏料揮灑。作者拋出提問,勾畫巨匠身影,只希望能讓來者可以站在他們的肩膀上,看得更廣、更遠。 本書特色 1. 首部以作品為經、以年代

為緯,勾勒出張肇康的創作生命、思想與人生的建築傳記。 2. 深入扼要的東海大學建築賞析指南,收錄珍貴的創建初期舊照與各式建築設計圖紙。 3. 透過解說導讀、建築地圖、建築師作品年表,帶領讀者認識五、六○年代台灣現代建築的設計脈絡。

桃園書法發展研究

為了解決國父 紀念館 徵 才 的問題,作者張巽雅 這樣論述:

清領以前,桃園為原住民的活動領域,至清乾隆以後,始有大量漢人開墾闢地,桃園一地才有所發展。日治時期引進西方教育制度,桃園地方詩社的成立、桃園書家肩負傳承文化的使命,為桃園地區的書法發展奠定基礎。戰後,桃園因鄰近首都臺北,交通的發達使得居住人口不斷遞增,也為各地書畫會和民間書法社團帶來更多的書法交流機會。2021年「橫山書法藝術館」正式開幕,為全國第一座由政府興建的書法藝術館,受到全國書法界的關注。桃園地區從荒蕪之地,歷經清領時期、日治時期、戰後時期,至今蛻變為書畫會蓬勃的地區,桃園的書法自古以來是如何發展的?又桃園古蹟廟宇之名家書跡呈現怎麼樣的風貌?至今尚無相關研究。 本論文以在桃

園活動之書家為研究對象,從地方志、文獻資料、報紙期刊和碑碣匾聯等史料中,蒐羅書家留下之墨跡作品及其它詩社、書畫會等書法交流活動,並以「時代」的歷史劃分為主軸,將桃園書法發展分作「清領時期」、「日治時期」及「戰後至今」三個歷史時期。藉由田野調查、文獻分析、作品分析的研究方法,整理桃園書法發展之相關資料,全面且完善地建構桃園書法的發展史,並與鄰近縣市之書法發展比較,分析桃園書法發展的願景與展望。

想知道國父 紀念館 徵 才更多一定要看下面主題

國父 紀念館 徵 才的網路口碑排行榜

-

-

#2.轉知新北市政府就業服務處於110年4月21日(星期三)永和國父 ...

一、2021新北市現場徵才活動新北市政府就業服務處於4月21日(三)上午10點至下午2點在永和國父紀念館,舉辦「2021新北市現場徵才活動」,現場邀請19家以上知名廠商, ... 於 dep.tf.edu.tw -

#3.成果行銷SalesFrontier-最新職缺徵才中|Yourator 求職平台

便利的上班地點(國父紀念館站步行5分鐘,附近餐廳超級多) ▻ 舒適有個性的辦公室與和善的工作氣氛 ▻每半年的成效檢視,讓您的貢獻反映在薪水上 於 www.yourator.co -

#4.【校友服務中心】2020新北市現場徵才活動-永和國父紀念館

新北市政府就業服務處於10月15日(四)上午10點至下午2點在永和國父紀念館,舉辦「2020新北市現場徵才活動」,現場邀請26家知名廠商,9百多個工作職缺,歡迎大家踴躍 ... 於 tc100.chihlee.edu.tw -

#5.【學務處學生職涯發展中心】轉知新北市政府就業服務處110年 ...

新北市政府就業服務處於4月21日(三)上午10點至下午2點在永和國父紀念館, 舉辦「2021新北市現場徵才活動」, 現場邀請19家以上知名廠商,提供1千多個工作職缺, ... 於 wdsa.nttu.edu.tw -

#6.新北市10月份徵才活動

... 市民活動中心及永和國父紀念館、10/23(五) 山北社區活動中心、10/24(六)新 ... 市民朋友欲知詳細徵才活動場次細節,可蒐尋「新北市人力網」或連結 ... 於 www.handiwork.org.tw -

#7.98年中華民國年鑑(中文版) - 第 972 頁 - Google 圖書結果

... 在國父紀念館舉行,有效達成鼓勵廣電事業及從業人員製作優良節目,提升節目廣告製 ... 多元管道廣為宣傳,計有30萬 898人閱覽專屬網頁、7.169人參與網路有獎徵答活動 ... 於 books.google.com.tw -

#8.新北市政府就業服務處舉辦「2021新北市現場徵才活動」

... 北市現場徵才活動」 (二)跑馬燈內文:新北市政府就業服務處於4月21日(三)上午10點至下午2點在永和國父紀念館,舉辦「2021新北市現場徵才活動」, ... 於 dweb.cjcu.edu.tw -

#9.臺陽筆記校釋 - 第 60 頁 - Google 圖書結果

22 者,小試其才,而陰險其心,偽巧詭詐” ,弄法於光天化日之下;一旦術破計窮,其將之於不毛而大赞其身败! ... 名勝古蹟有聖保羅教堂正門、國父紀念館、媽祖廟等。 於 books.google.com.tw -

#10.國立國父紀念館徵才

國立國父紀念館徵才. 國立國父紀念館徵才,此文件下載. Loading... 於 erac.ntut.edu.tw -

#11.4/21(三) 新北市-永和現場徵才活動

新北市聯合徵才活動-永和國父紀念館. 【活動時間】2021/04/21(三) 10:00-14:00 【活動地點】永和國父紀念館(新北市永和區竹林路202號) 【活動內容】新北市政府就業服務 ... 於 www.thinkyu.com -

#12.清潔人員-國父紀念館-潔之方服務事業股份有限公司 - 518熊班

依領班指示,負責國父紀念館相關清潔維護工作,工作內容單純,誠徵工作認真、負責之人員。 薪資待遇 月薪24,000 元; 上班地點 台北市信義區仁愛路四段505 ... 於 www.518.com.tw -

#13.文化部人事服務網-公務人員徵才

公告標題, 職系, 職稱, 官職等, 公告起迄期間, 承辦機關, 相關資訊. 尚無任何資訊! 【系統最低瀏覽需求】使用IE瀏覽器版本9以上,螢幕解析度1280x768以上。 於 personnel.moc.gov.tw -

#14.新北市永和徵才2千人多項職缺30K起跳

... 上午10時30分至下午3時,於永和國父紀念館舉辦中型徵才活動,現場提供超過2000 個工作職缺,多項職缺起薪逾30K,歡迎轉求職的朋友踴躍前往參加。 於 finance.ettoday.net -

#15.臺灣現代劇場發展(1949-1990): 從政策、管理到場域美學

興建劇場想法終究是為了國家機器的運作,才始見國家文藝設施出現在政府推動, ... 接下來落成的是教育部「國父紀念館」(1972),開館宗旨就是因為「全國各界為發揚國父偉大 ... 於 books.google.com.tw -

#16.臺科大職涯發展網

徵才 快報. 轉知「UNIQLO IUMC」2022全球儲備菁英計畫. 2021. 08/16. 一般訊息. 公告【臺科大-110學年度-校園徵才計劃書】. 2020. 09/03. 實習資訊. 於 career.ntust.edu.tw -

#17.【徵才】國立國父紀念館《徵》約僱職務代理人- 研發處

徵才 機關: 國立國父紀念館人員區分:約僱人員官職等 職稱:約僱職務代理人職系: 名額:1 性別:不拘工作地點:10-臺北市有效期間:102/07/04~102/07/15 資格條件: 於 b005.tcpa.edu.tw -

#18.路網圖、各站資訊及時刻表 - 台北捷運

... 徵才公告 · 招標案件採購資訊 · 小額採購資訊 · 行政資訊目錄 · 相關網站連結 ... BL14 忠孝新生, BL15 忠孝復興, BL16 忠孝敦化, BL17 國父紀念館, BL18 市政府 ... 於 www.metro.taipei -

#19.感謝嘉市消防國際陶藝大師李仁燿贈墨寶 - 台灣新生報

李老師,於2011年建國百年榮獲「中華民國十大傑出青年」藝術文化獎。2019年於國父紀念館舉辦個展,展出三十年陶藝生涯創作的經典「0.01cm小口瓶」,並 ... 於 www.tssdnews.com.tw -

#20.台北市 國父紀念館職缺,徵才2021年12月 - Indeed 台灣

國父紀念館 職缺現於台北市招聘:Indeed.com與更多. 於 tw.indeed.com -

#21.圍攻錯別字(附光碟) - 第 7 頁 - Google 圖書結果

緻文學,鼓勵全民創作,國父為弘揚中華文化,倡導精全球徵聯比賽八門, ... 每半年為一屆,任何人皆○五年起聯合舉辦全民創作徵聯紀念館與東吳大學中文系自二○台灣之光 ... 於 books.google.com.tw -

#22.職涯發展中心-徵才專區 - 義守大學

新北市政府就業服務處於10月15日(星期四)早上10點至下午2點,於永和國父紀念館舉辦「2020新北市現場徵才活動」,現場邀請26家知名廠商,900多個工作職 ... 於 www2.isu.edu.tw -

#23.歡迎本校求職或轉職在校生或校友踴躍參加

徵才 訊息▽新北市政府就業服務處訂於110年4月21日(三)辦理「2021新北市現場徵才活動」,歡迎本校求職或轉職在校生或校友踴躍參加~ ... 三、活動地點:永和國父紀念館. 於 student.ntus.edu.tw -

#24.徵才公告 - 新竹市政府

本府社會處徵求聘用社會工作員(社會工作師職務代理人)1名. 人事處. 1. 目前位於. 第1頁. / 1 共 4 筆 每頁顯示. 全部, 15, 25, 50, 100. 於 www.hccg.gov.tw -

#25.技術合作處最新消息 - 聖母醫護管理專科學校

標題, 轉知:新北市政府就業服務處「2020新北市現場徵才活動」 ... 附件:永和國父紀念館徵才宣傳DM電子檔及里長廣播稿(請至附件下載區(http:/ 於 www.smc.edu.tw -

#26.國立國父紀念館> 臺北市 - 交通部觀光局

國立國父紀念館乃紀念國父孫中山先生之偉大人格及革命行誼並發揚其思想學說為宗旨,並以推廣社會教育、促進文化建設為目標,為兼具博物館、表演廳內涵及推展全民終身 ... 於 www.taiwan.net.tw -

#27.銀髮人才資源中心 - 銀髮資源網

新北市就服處徵才活動(樹林區公所) 2020-06-12 10:00~14:00. 新北市就服處徵才 ... 永和國父紀念館駐點 ... 三重就服中心中型徵才駐點設攤/三重區過圳市民活動中心 於 swd.wda.gov.tw -

#28.[校外活動訊息]「2021新北市現場徵才活動」 - 國立中正大學 ...

發文單位:新北市政府就業服務處發文日期:110年04月9日聯絡方式:(02)86923963 分機23 相關網址: 主旨:本處110年4月21日(星期三)永和國父紀念館舉辦「2021新北市 ... 於 studaffbh.ccu.edu.tw -

#29.金山有鑛(三版): A Mine in Golden Mountain - Google 圖書結果

當然它的另一主要作用是按月刊出各項捐款芳名和收支報告,以資徵信。 ... 五、大型演講臺北國父紀念館我在臺灣所主持的大型演講為時很早,第一次在一九八一年, ... 於 books.google.com.tw -

#30.台北市|國父紀念館工作職缺/工作機會-2021年12月

幸福企業徵人【台北市|國父紀念館工作】美髮助理、髮型設計師、國父紀念館保全員、廚房助手、新聞剪輯人員、洗碗人員等熱門工作急徵。1111人力銀行網羅眾多知名企業職 ... 於 www.1111.com.tw -

#31.十信風暴 - Google 圖書結果

只要一吹自己是第一大報,第| |天,對頭保證回擊,說他們才是第一大報。 ... 這時,東區已然崛起,《聯合報》三棟大樓西南方斜對面,國父紀念館旁邊,已經劃出空地, ... 於 books.google.com.tw -

#32.徵才公告 - 海洋委員會

日期, 職稱, 發布單位, 更新日期. 110-11-16, 公開甄選『海洋委員會海巡署教育訓練考中心人事室科員』職缺公告, 人事處, 110-11-16. 於 www.oac.gov.tw -

#33.國父紀念館徵才 - 法律貼文懶人包

永和國父紀念館- 最新活動公告- 新北市政府。 109/10/15(四)上午10:00-14:00 新北市現場徵才活動-永和國父紀念館... 新北市永和區竹林路202號(永和區公所旁). 於 lawtagtw.com -

#34.國父紀念館徵才 - 職涯貼文懶人包

109/10/15(四)上午10:00-14:00 新北市現場徵才活動-永和國父紀念館... 新北市永和區竹林路202號(永和區公所旁). 附件下載, [ 1015永和國父紀念館-職缺總表](644 KB) . 於 jobtagtw.com -

#35.新北市府就業服務處2020新北市現場徵才活動1015永和

(一)新北市政府就業服務處於10月15日(四)早上10點至下午2點在永和國父紀念館,舉辦「2020新北市現場徵才活動」,現場邀請26家知名廠商,9百多個工作職缺, ... 於 myjobs.csmu.edu.tw -

#36.當代臺灣本土大眾文化. 第二冊, 鄉情深知與影劇創新精選集

[160]於是臺視乘勝追擊,又推出<薛仁貴征東>、<西漢演義>、<萬花樓>、<隋唐 ... 首創於國父紀念館演出<白蛇與許仙>,開啟臺灣傳統戲曲進入國家藝術殿堂演出之先聲, ... 於 books.google.com.tw -

#37.和潤前11月營收超越去年全年看好成長大舉徵才| 證券 - 中央社

和潤說明,11月合併營收持續成長,除保有資產持續增加,帶動利息收入外,旗下轉投資和雲行動服務(iRent)、和運國際租賃營運皆穩健增長。展望12月,年前 ... 於 www.cna.com.tw -

#38.新北市現場徵才活動-永和國父紀念館 - Accupass

新北市現場徵才活動-永和國父紀念館. 現場邀請先構技術研發、寶雅、王品集團、巨匠電腦、全球華人等共26家廠商,提供超過900個工作機會,歡迎有求職需求民眾踴躍前往 ... 於 www.accupass.com -

#39.徵才資訊 - 基隆市政府

人事處人力科-主任 · 名額: 1名 · 性別: 不限 · 日期: 2021/12/13~2021/12/26 ... 於 www.klcg.gov.tw -

#40.【徵才訊息】2021新北市現場徵才活動

新北市政府就業服務處於4月21日(三)上午10點至下午2點在永和國父紀念館,舉辦「2021新北市現場徵才活動」,現場邀請19家以上知名廠商,提供1千多個 ... 於 rb005.ndhu.edu.tw -

#41.共伴效應…中科周邊房市熱度不退 - 好房網News

目前已知中科除了台積電(2330),包括台灣美光、華邦電子、應用材料、矽品精密等,也都紛紛加入搶人才的行列,知名網路人力銀行平台更專門設立半導體徵才 ... 於 news.housefun.com.tw -

#42.【徵才資訊】新北市政府就業服務處訂於110年4月21日(星期三 ...

(二)跑馬燈內文:新北市政府就業服務處於4月21日(三)上午10點至下午2點在永和國父紀念館,舉辦「2021新北市現場徵才活動」,現場邀請19家以上知名廠商,提供1千多個工作職 ... 於 safr.tumt.edu.tw -

#43.吳郡山租?: 吳氏家族結社成村的故事 - 第 240 頁 - Google 圖書結果

... 即已將業主吳仁記名下土地,轉到吳鳳年個人名下,躲過大租權征吳鳳年逝世,十七世吳在甲(一八 ... 後經耆老到保甲局調處才解決。 ... (大正六) 「國父史蹟紀念館」。 於 books.google.com.tw -

#44.2019跨域借鏡產學對話 - 第 33 頁 - Google 圖書結果

直到1981年,楊麗花歌仔戲劇團應第二屆新象國際藝術節之邀,於國父紀念館 ... 擬定了「地方戲曲推展計畫」而有政策根據,才得以具體實施地方戲曲建設。 於 books.google.com.tw -

#45.勞工局永和徵才活動釋2000職缺- 生活 - 中時新聞網

為協助雙和地區居民找到合適工作,新北市政府就業服務中心將於10月14日上午10時30分至下午3時,於永和國父紀念館舉辦中型徵才活動,現場提供超過2000 ... 於 www.chinatimes.com -

#46.「國父紀念館」找工作職缺-2021年12月|104人力銀行

過渡時期最佳選擇☆短期電訪客服(非業務性質)☆(台北信義區-近國父紀念館站)~701【萬寶華企業管理顧問股份有限 ... 【擴大徵才】客服諮詢專員(需輪班/ 無經驗可). 於 www.104.com.tw -

#47.我會自由,像青鳥一樣 - 第 149 頁 - Google 圖書結果

他一早會先在華視附近的國父紀念館周力說鄧好工好基跟金著會她找學了讓觀征穫優很秀多的 ... 這辦公室的地夢想為鄧麗君圓夢跑個三圈才進公司,每次看見正在吃鰻頭的我, ... 於 books.google.com.tw -

#48.徵才資訊 - 桃園市政府

徵才 資訊 ... 市府官方LINE 市府怎麼去? 隱私權政策 | 網站安全政策 | 政府網站資料開放宣告. 本網站為桃園市政府版權所有330206 ... 於 www.tycg.gov.tw -

#49.永和徵才活動10/14提供2000職缺 - 奇摩新聞

為了協助雙和地區居民找到合適工作,新北市就業服務中心今天表示,將於10 月14 號上午10點半到下午3時,在永和國父紀念館舉辦中型徵才活動... 於 tw.news.yahoo.com -

#50.錄取公告-本館劇場管理組技士職缺 - 國立國父紀念館

內部控制說明書 · 資訊公開專區 · 公開徵信 · 行政指導有關文書 · 業務統計及研究報告 · 預算、決算及會計報告 · 請願之處理結果及訴願之決定 · 書面公共工程及採購 ... 於 www.yatsen.gov.tw -

#51.2017.10.23 台灣谷米數位科技有限公司徵才訊息

台北市大安區光復南路102號11樓(國父紀念館站、華視大樓). 上班時間-. 依照人事行政局行事曆為週一至週五,09:30-18:00. 待遇-. 依學經歷與測驗核定。 於 daj.mcu.edu.tw -

#52.台北市國父最新工作職缺70 筆 - GOTHEJOB

台北市國父工作職缺有70筆,廚務人員,中餐廚師,資深調酒師<有3年以上經驗>,餐飲主管(熟中餐尤佳),餐飲主管,MG-知名物流公司徵海運運價客服人員,近國父紀念館站,【大安 ... 於 tw.gothejob.com -

#53.【廣宣】「2020新北市現場徵才活動」在永和國父紀念館

【廣宣】「2020新北市現場徵才活動」在永和國父紀念館. ... 【廣宣】110年11月25日(星期四),於蘆洲長安市民活動中心,舉辦「2021新北市現場徵才活動」 . 於 www.facebook.com -

#54.新竹縣政府全球資訊網-徵才資訊

編號, 職缺單位, 職缺, 所需人數, 工作地點, 報名期間(起), 報名時間(訖). 1, 原住民族行政處, 無-約僱人員(技士職務代理)-約僱5等280薪點(月薪34,916元), 1, 新竹縣竹 ... 於 www.hsinchu.gov.tw -

#55.事求人統計-國立國父紀念館-機關統計 - 土木人

# 徵才機關 名額 有效期間 詳情 1 國立國父紀念館 1名(備取2 2021‑12‑08 詳情 2 國立國父紀念館 1名(備取2 2021‑12‑02 詳情 3 國立國父紀念館 1名(備取2 2021‑07‑06 詳情 於 www.civilgroup.org -

#56.新北市政府就業服務處辦理「2020新北市現場徵才活動」

新北市政府就業服務處辦理「2020新北市現場徵才活動」,活動訊息如下: ... 時間:上午10點至下午2點地點:永和國父紀念館(新北市永和區竹林路202號) 於 news.stust.edu.tw -

#57.永和國父紀念館 - 最新活動公告- 新北市政府

109/11/18(三)下午14:00-16:00 新北市現場徵才活動-永和國父紀念館 ... 活動地點, 永和國父紀念館(永和區公所旁). 詳細地址, 新北市永和區竹林路202號(永和區公所旁). 於 ilabor.ntpc.gov.tw -

#58.國立國父紀念館徵才- [北部工作] - 求職轉職.熱門職缺 - ADJ網路 ...

國立國父紀念館徵才 · 1.取得教育部認可國內外大學以上之會計或相關科系所學位。 · 2.熟諳電腦視窗軟體(Word、Excel等)、網際網路系統操作等。) · 3.具 ... 於 dz.adj.idv.tw -

#59.找工作-- 徵才活動 - 台灣就業通

到職滿一年後的每年體檢費用補助.主管公務機通話費補助、結婚禮金、生育津貼、員工進修補助、住院慰問金、、生日及節慶禮金或禮品等福利,優先開放職缺和工作輪調機會於 ... 於 job.taiwanjobs.gov.tw