國際特赦組織詐騙的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦李雪莉,簡永達,余志偉寫的 廢墟少年:被遺忘的高風險家庭孩子們 可以從中找到所需的評價。

另外網站新華網-傳媒線上 - 新华网也說明:竇文濤:吃打工仔的飯説老江湖的話 2009-08-24. 第五屆國際新聞攝影比賽頒獎典禮及作品展舉行 2009-08-24 ... 金正日特赦在押的兩名美國女記者 2009-08-05.

國立政治大學 法學院碩士在職專班 楊雲驊所指導 蕭國振的 「視覺辨識」科技偵查措施之適法性—以隱私權為核心— (2021),提出國際特赦組織詐騙關鍵因素是什麼,來自於隱私權、資訊自主權、視覺辨識、科技偵查、雲龍系統。

而第二篇論文國立政治大學 法律學系 劉定基所指導 孔德澔的 被遺忘權的實然與應然 —以數位上改過自新權的理論為中心 (2019),提出因為有 被遺忘權、數位上改過自新權、言論自由、個人資料自主權、隱私權、知的權利、個人資料保護法的重點而找出了 國際特赦組織詐騙的解答。

最後網站柬埔寨詐騙【倖存者還原受騙遭遇:仲介拐賣、被逼行騙則補充:柬埔寨詐騙【倖存者還原受騙遭遇:仲介拐賣、被逼行騙、囚禁施虐,這一切怎麼發生的?】 ... twreporter 一買書就等著接詐騙? ... 國際特赦組織台灣分會|Amnesty TW.

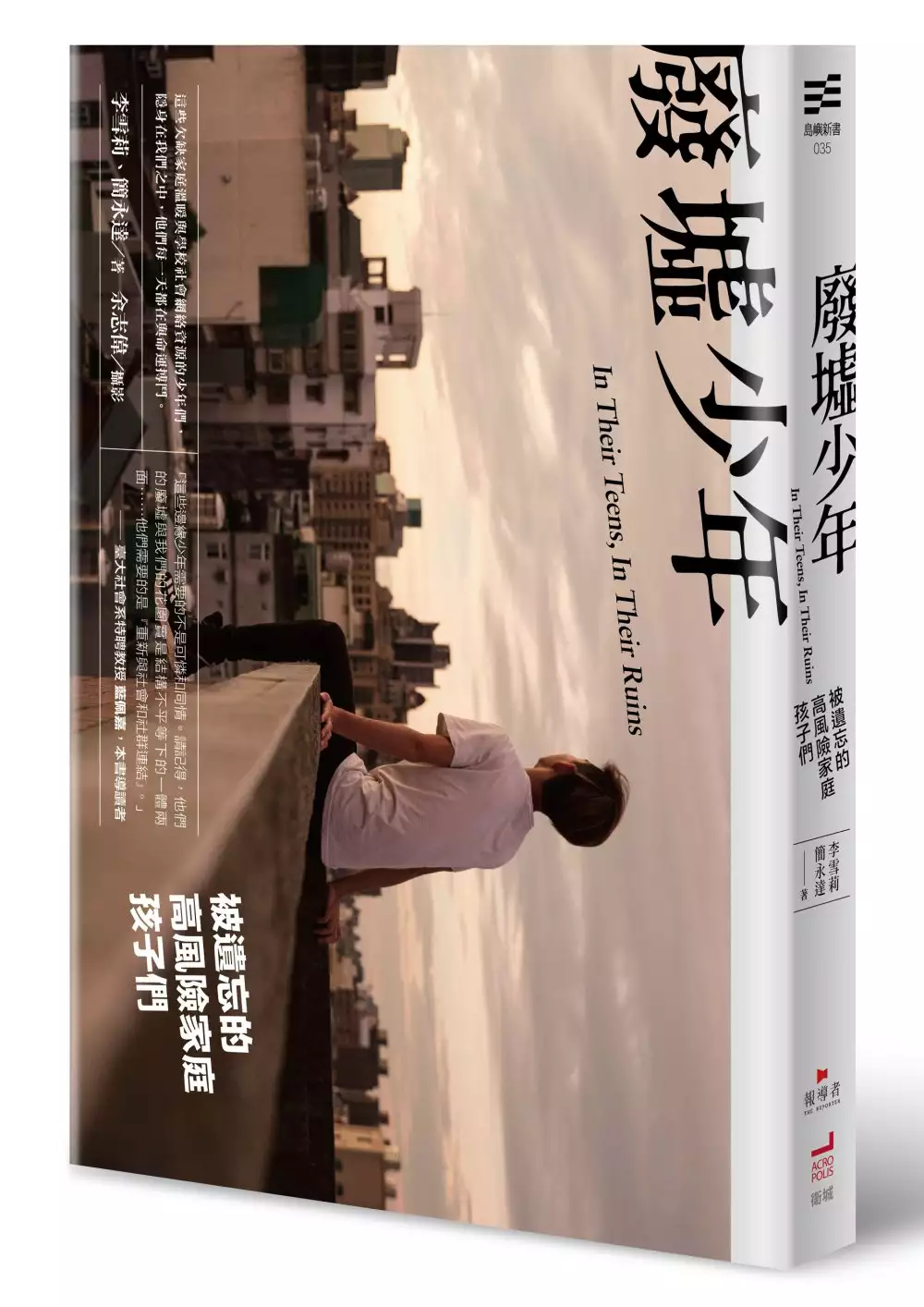

廢墟少年:被遺忘的高風險家庭孩子們

為了解決國際特赦組織詐騙 的問題,作者李雪莉,簡永達,余志偉 這樣論述:

= = 報導者深度專題「廢墟裡的少年」,完整而深入的圖文集結= = **臺大社會系教授特聘藍佩嘉專文導讀 **收錄2018臺灣新聞攝影大獎系列照片第一名作品:《15歲起,我這樣養活自己》完整版本 「這些邊緣少年需要的不是可憐和同情。請記得,他們的廢墟與我們的花園實是結構不平等下的一體兩面……他們需要的是『重新與社會和社群連結』。」──臺大社會系特聘教授藍佩嘉,本書導讀者 ### 他們還不滿十八歲,就要背著噴農藥的桶子謀生計,田壟間看似浪漫的雲霧其實是帶著毒性的氣體,用來吃飽的每一分錢,都是抵押自己健康換來的; 他們因家庭失能,被安置在兒少機構,卻在不意間

成為其他院生性掠奪的對象;他們為了幫家裡多攢一點錢,遠走異鄉,成為詐騙集團的一分子,不但被強制洗腦,人身自由也完全被剝奪;她們被母親的同居男友強暴,為了脫離原生家庭,早早就離家另組家庭,期待獲得幸福,然而,家庭的根基依舊脆弱,童年時的創傷,似乎在下一代的身上輪迴複製…… ### 許許多多的「他們」,各種各樣不該由年輕孩子面對的境遇;他們是家庭失能下的犧牲品,是生活在殘破人生之中的廢墟少年。他們有高比例會成為中輟生,學校的主流教育思維縱使看見他們的困境,也幾乎無能回應;社工與社福單位長期的人力與資源缺乏,讓孩子們在多數時候還是獨自抵禦現實的輾壓。 透過影像與文字,《報導者》記者

群在全國深入採訪了上百名在高風險家庭中長大的少年,希望帶著讀者從少年的視角,近距離看見他們在困頓之中如何努力生活。除了拋出疑問,這一系列報導試圖探究問題的結構根源:臺灣的高風險家庭形成的原因;在並非沒有相關法令的保護下,為何這群孩子仍會被目前的社福體系、教育體系層層漏接;他們為何會成為勞動市場中被剝削的一群?甚至被不法組織吸納?同時也透過香港、南韓與本土的不同案例,試圖為這些孩子,找尋出更有力量的未來之路。 本書特色 #點線面報導的最佳範例:在新聞媒體貶值的時代,記者還可以做什麼? 「廢墟少年」是這幾年來難得一見、針對臺灣家庭失能以及高風險家庭所導致的青少年流離狀態的深度報導,透過

真切的生命故事拼貼出臺灣社會最動態的變化。《報導者》以深度專題的規畫,凸顯時代仍需要新聞的探照燈,把散落在角落,分屬不同領域的問題,代替大眾以新聞的角度追蹤出來。一個必須自己長大的孩子,他身上有著家庭破碎與安置、學業中輟、童工的職業風險、犯罪等問題,原本這些問題會分別由內政部社家署、教育部、勞動部與警政署負責,但透過報導,我們可以理解到它們彼此之間如何環環相扣,必須被放在一起思索,社會問題才不是頭痛醫頭,腳痛醫腳。 #具生命力的少年群像 《報導者》所採訪的無數少年案例,呈現他們從底層而生的生命力,以深度訪談呈現他們遭遇的困境,也呈現他們的勇氣與努力,令人動容的往往都是他們必須有超齡的

成熟,卻還是有著少年的純真,這些在成長中不得不落入「失敗者」角色的人,同樣有自己的夢想,不是傳統的關懷少年的敘事,更立體地看見他們的人性與欲望。這是少有的,讓這些少年大量現身說法的文本。他們可能在鄉下、在工廠、在安置機構、在監獄或甚至在海外做詐騙。 #如何援救?從國內到國外 本書從多角度分析廢墟少年流離狀態的成因,也觸及機構安置、社福支援系統、法令問題的討論,到底有哪些政策方案有效用,哪些反而造成更嚴重的問題,除了臺灣的政策執行、社會團體努力的例子,《報導者》也拉進韓國與香港的例子,看到不同國家對底層少年問題的援救與預防,這也是本書最具希望之處,面對絕望的生命,不只是要誘發同理心,而

是要召喚真正的行動力,從國家到社會都能更有想像力且意識到思維上的限制,重新面對這些令人哀嘆的暗影。 #推進社會理解的更新 有問題的家庭,中輟生,必須自食其力的少年在每一個時代都會有,但我們也會發現,每一個時代都有不同的脈絡,每一個社會都有不同的成因,屬於臺灣當代近二十年的社會問題背景是什麼,需要更多報導與研究幫助我們理解。以本書來說,我們將會理解到,城鄉與階級問題在當代還必須加進跨國婚姻,以及全球化造成底層男性陷入失業循環,導致更多單親爸爸無力照顧自己的孩子,這些家庭困境的根源都已經與過去不同。此外,在實驗教育已經合法的情況下,教育如何援引更多可能性引導失學的少年,早已超出過去的矯正

想法與強制上學的做法,有更多創意面對不同需求的少年,讓每一個生命都得到他會有的美。 各界推薦 李茂生(臺大法律學院教授) 林萬億(行政院政務委員) 陳雅慧(《親子天下》總編輯) 葉大華(臺灣少年權益與福利促進聯盟祕書長) 劉安婷(「為臺灣而教」(TFT)創辦人) 共同推薦(按姓氏筆畫排列)

國際特赦組織詐騙進入發燒排行的影片

更多新聞與互動請上:

公視新聞網 ( http://news.pts.org.tw )

PNN公視新聞議題中心 ( http://pnn.pts.org.tw/ )

PNN 粉絲專頁 ( http://www.facebook.com/pnn... )

PNN Youtube頻道 ( http://www.youtube.com/user... )

PNN livehouse.in頻道 ( http://livehouse.in/channel/PNNPTS )

「視覺辨識」科技偵查措施之適法性—以隱私權為核心—

為了解決國際特赦組織詐騙 的問題,作者蕭國振 這樣論述:

執法機關運用科技設備偵辦刑案,有利於蒐集犯罪事證及提升破案效率,由於立法跟不上科技發展的步伐,使得新型態科技執法欠缺授權依據。2020年9月8日法務部預告制定「科技偵查法」草案,引發社會輿論譁然,認為政府如同電影「全民公敵」片中的橋段,會肆無忌憚的進行全面監控,嚴重侵害人民隱私及資訊自主權益。弔詭的是,大街小巷攝影鏡頭設置越來越多、密度越來越高,民眾反而不以為意,甚至認同廣為設置是種保障措施,有助預防或嚇阻犯罪發生。惟「科技偵查法」草案未將監視系統予以納管規範,有關監視儲存資訊管理,散見於個人資料保護法、警察職權行使法、地方自治條例及相關行政規則等。現行調閱監視器拍攝畫面之偵查作為,實務界定

為刑事訟訴法第228條第1項、第230條第2項一般授權條款之範疇。殊不知科技的發展進步快速,以人工智慧深層學習演算法和卷積神經網路的分析架構,進行影像視訊的偵測與追蹤,透過監視器將所攝得影像轉換成數位資訊儲存在伺服主機,利用程式檢索資料庫進行數據分析,統稱為「視覺辨識」技術之應用。目前警方偵查刑案所仰賴「雲龍系統-雲端智慧型影像檢索服務」為是類科技的應用之一,其功能之強大如上帝之眼,能夠追溯過去蹤跡、鎖定現在位置以及預判未來動向,進而繪製出私人之生活圖像、數位足跡。此類科技偵查措施,可以不斷地更新程式、創設功能,突破物理世界的侷限,以跨越多維空間的方式,無聲無息監控人民生活,嚴重干預隱私權及資

訊自主權。本文首重探討「雲龍系統-雲端智慧型影像檢索服務」之車行紀錄查詢系統,在刑事訴追程序中的定位及屬性,並同時研析相關科技偵查措施之授權依據,以便確立將來執行之判準。

被遺忘權的實然與應然 —以數位上改過自新權的理論為中心

為了解決國際特赦組織詐騙 的問題,作者孔德澔 這樣論述:

在網際網路如此發達的現代,我們能夠享有網路帶來的極大便利性,但也面臨許多因而產生的問題,假新聞的爭議層出不窮、網路犯罪不斷增長,那些早該被遺忘的過去被牢牢記住,銘刻在網際網路的石碑之上,而網路所造成無法遺忘的情形,也導致被遺忘權的興起,期望能透過被遺忘權妥善處理此一問題。觀察國際上被遺忘權的著名案例及明文規範被遺忘權的法規,我們可以發現縱使是承認被遺忘權的歐盟,雖然對被遺忘權的行使要件等架構有著具體的規範,但對於被遺忘權的內涵為何卻沒有清楚的論述。透過爬梳相關比較法上學者的見解,可以發現學者們對於被遺忘權的內涵有著各自不同的見解,而被遺忘權的不同內涵,也進而導出不同的被遺忘權樣貌。有鑑於此,

本篇論文從被遺忘權的發展史出發,爬梳被遺忘權發展的脈絡,介紹不同的被遺忘權態樣,並以數位上改過自新權此一態樣的被遺忘權作為核心,詳細探討數位上改過自新權的架構。最後回歸我國法,討論如何將數位上改過自新權適用在我國的法律環境中,找出應對網路世界無法遺忘的問題。

想知道國際特赦組織詐騙更多一定要看下面主題

國際特赦組織詐騙的網路口碑排行榜

-

#1.國際特赦組織詐騙-在PTT/Mobile01上智慧型手機整理開箱評比

2022國際特赦組織詐騙討論推薦,在PTT/Mobile01上智慧型手機整理開箱評比,找國際特赦組織評價,國際特赦組織爭議,國際特赦組織取消捐款在YouTube影片開箱與社 ... 於 sphone.gotokeyword.com -

#2.即時國際- 馬來西亞遣返千餘緬甸非法移民 - 青年日報

馬來西亞當局23日不顧法院命令,在國際特赦組織等團體訴請法院下令阻止 ... 國際特赦組織(Amnesty International)與庇護管道(Asylum Access)訴請 ... 於 www.ydn.com.tw -

#3.新華網-傳媒線上 - 新华网

竇文濤:吃打工仔的飯説老江湖的話 2009-08-24. 第五屆國際新聞攝影比賽頒獎典禮及作品展舉行 2009-08-24 ... 金正日特赦在押的兩名美國女記者 2009-08-05. 於 big5.xinhuanet.com -

#4.柬埔寨詐騙【倖存者還原受騙遭遇:仲介拐賣、被逼行騙

柬埔寨詐騙【倖存者還原受騙遭遇:仲介拐賣、被逼行騙、囚禁施虐,這一切怎麼發生的?】 ... twreporter 一買書就等著接詐騙? ... 國際特赦組織台灣分會|Amnesty TW. 於 www.instagram.com -

#5.爆怨2公社| 用呼死扣查詢是「國際特赦組織」 - Facebook

中華電信:原合約吸收解約金、舊機繳回、你的補貼費用13000元。 (真感覺有升級了喔!) 結果就是被中華電信騙了,什麼權益通知!簡直是詐騙通知! 於 www.facebook.com -

#6.[爆卦] 國際特赦組織台灣分會專款不專用! - Gossiping板

由立委林昶佐主導的國際特赦組織台灣分會,打著救濟難民的名號, ... ssh713: 文組的除了米蟲和詐騙不然你還要他們做什麼??40F 08/02 18:44. 於 disp.cc -

#7.特赦組織指烏軍戰術違反國際法危及平民安全基輔怒斥「不公平」

國際特赦組織 (Amnesty International)周四(8/4)指出,烏克蘭軍隊在住宅區內的學校和醫院等地點設置基地,違反了國際法規定,也危及平民安全。 於 www.appledaily.com.tw -

#8.國際特赦組織取消捐款

國際特赦組織取消定期捐款:: 全台避難所資訊; 2021 國際特赦組織台灣分會捐款單- Scribd; 國際特赦組織詐騙; 美國最高法院推翻羅訴韋德案重挫人權- ... 於 dz.everythingmsc.uk -

#9.2021/01-1 新年快樂!網二紀錄:找到潛在捐款人先要到聯絡 ...

如貴組織暫時不需申請軟體,也可先訂閱電子報,接收科技濃湯提供給非營利組織的每月電子 ... 10月份的網路星期二邀請到亞倫(國際特赦組織台灣分會[AI] / 於 www.techsoup-taiwan.org.tw -

#10.背著道德十字架的業務員:NGO 街頭募款員的告白 - 風傳媒

約在2017 年2 月中旬,我進入由香港來台開設的智善社會企業內服務,主要的工作內容,便是在街頭上為國際特赦組織台灣分會(Amnesty International Taiwan)進行街頭 ... 於 www.storm.mg -

#11.[閒聊] 為什麼國際特赦組織像強迫推銷? - PTT 熱門文章Hito

如題我在路上看那些國際特赦組織的志工都很熱情的招呼民眾要他們幫忙什麼人什麼人明知道是做 ... 29 F →sugaya111: 印象極差根本詐騙集團吧 101.136.241.5 01/14 23:23. 於 ptthito.com -

#12.國際特赦組織捐款詐騙

車牌logo; 看過10位聲援對象的故事後,一鍵連署加入聲援。 org 成立,以應對境外激增的“殺豬盤”詐騙。 40; 2020年1月9日19:22. 國際特赦組織捐款疑似 ... 於 434409136.dichterbijafscheid.nl -

#13.普丁傳懼怕政變與傭兵頭子盟友鬧翻擬將「瓦格納傭兵團」撤出 ...

... 同意俄羅斯傭兵組織「瓦格納集團」(Wagner Group)招募囚犯投入烏俄戰場 ... 月投入作戰,近日參戰滿6個月後,獲得特赦,飛往土耳其與妻子團聚。 於 newtalk.tw -

#14.kmt nft

國際特赦組織 (Amnesty International)印尼分會會長哈密德(Usman Hamid)告訴 ... 今天在首都雅加達發表演說kmt nft 比特幣詐騙doodles space nft時指出:「秉持理解 ... 於 www.island-nook.tw -

#15.報告稱烏違國際法引反彈國際特赦組織深表遺憾

人權組織「國際特赦組織」4日發布報告,指控烏克蘭軍隊無視國際法,讓平民置身俄羅斯 ... 下機柬埔寨詐騙當男優 · 俄若公投併吞澤倫斯基:關談判大門 ... 於 www.setn.com -

#16.【迷因動畫】小心最新詐騙方式#shorts #short - YouTube

注意看#世足「 國際特赦組織 」自10年前開始,持續針對卡達移工展開研究調查,施壓卡達改善移工政策。邀請你加入全球連署,要求卡達「改善移工政策」 ... 於 www.youtube.com -

#17.肯亞詐騙案! 5台人獲判無罪遣返台灣 - 華視新聞網

肯亞法院原本宣布延到23日審理5名涉電信詐騙台灣籍嫌犯,但外交部今(5日) ... 電視台,BBC,法新社,AP,路透社及國際特赦組織到場,營造輿論壓力。 於 news.cts.com.tw -

#18.哈下哭哭ಠ_ಠ - Plurk

剛剛停好車一走出來,就被國際特赦組織的志工攔下來,原本以為只是聯署而已,結果半推半就的留了捐款資料 ... 我後來都不留資料了,這個世界太危險<<(曾被詐騙過的人. 於 www.plurk.com -

#19.國際特赦組織是詐騙還是我疑心病太重? - 閒聊板 - Dcard

如果他一開始只是跟我介紹他們的組織直接告訴我他們在募款需要募到多少錢每個月500我也有可能願意捐的但是這讓我有一點感覺不是很好從一開始誇獎別人的 ... 於 www.dcard.tw -

#20.肯亞詐騙案5台嫌無罪中方上演搶人戰

... 法務部表示,中方駐肯亞大使館確實出動人手,要搶5名台籍嫌犯,送回中國大陸受審,傳出還派出專機接應,不過我方聯絡國際媒體,還有國際特赦組織 ... 於 news.pts.org.tw -

#21.公告系統 - 處務公告- 花蓮縣政府教育處

... 暨宣導素材一覽表(第二版)」,請學校進行分齡分眾主題式反詐騙宣導,請查照。 ... 轉知 轉知社團法人國際特赦組織台灣分會辦理「2022年寫信馬拉松」系列知人權 ... 於 news.hlc.edu.tw -

#22.國際特赦組織取消捐款

教你2招Cut自動轉賬。 国际特赦组织批乌军队不顾平民生命乌方强烈不满-时政-美。 國際特赦組織詐騙; 全球性人權運動 ... 於 bm.interlottery.uk -

#23.國際特赦組織電話 - Momento

國際特赦組織 台灣分會; 年度工作報告; 人才招募; 聯絡我們; 議題分類. ... 經濟、社會與因為人們只需要把國際特赦組織廣告電話擋掉就好,至於它背後是詐騙還是廣告,是 ... 於 465972961.momento.si -

#24.國際特赦組織詐騙的分享,DCARD - 運動情報網紅推薦指南

在國際特赦組織詐騙這個產品中,有2篇Facebook貼文,粉絲數超過112萬的網紅文茜的世界周報Sisy's World News,也在其Facebook貼文中提到, 中國大陸最著名的政治犯 ... 於 sport.mediatagtw.com -

#25.最陌生的鄰居:韓國 - Google 圖書結果

近年在世界不少地方都傳出詐騙案,其中許多涉案人士國籍都是台灣,讓台灣漸漸蒙 ... 從紐西蘭移居韓國超過五年,目前服務於國際特赦組織韓國分會的湯姆跟我說:「我對韓國 ... 於 books.google.com.tw -

#26.報告稱烏違國際法引反彈國際特赦組織深表遺憾 - Yahoo奇摩新聞

(中央社倫敦7日綜合外電報導)人權組織「國際特赦組織」4日發布報告,指控烏克蘭軍隊無視國際法,讓平民置身俄羅斯砲火之下,報告出爐後引發烏克蘭 ... 於 tw.tech.yahoo.com -

#27.以色列軍事級間諜程式Pegasus遭濫用,涉監控全球政要與記者 ...

非營利組織Forbidden Stories與國際特赦組織(Amnesty International)聯手調查間諜程式Pegasus指出,軍事級間諜程式Pegasus遭濫用,並滲透逾23名記者、 ... 於 www.informationsecurity.com.tw -

#28.資安一周第157期:法國記者手機遭Pegasus入侵。伊朗火車 ...

7月下旬,國際特赦組織、非營利組織Forbidden Stories與全球17個媒體 ... 路犯罪事件,逮捕9名嫌犯,其手法是利用民眾對於網路詐騙缺乏資安意識,以及 ... 於 www.ithome.com.tw -

#29.無視法院裁決,肯尼亞再將5名台灣人遣返回大陸 - 端傳媒

繼今年4月將45名涉嫌電信詐騙的台灣人遣返中國大陸後,當地時間8月7日, ... 國際特赦組織東非專員Victor Odero 當時呼籲,「若遣返中國,他們接受 ... 於 theinitium.com -

#30.甲骨文例研究 - Google 圖書結果

9.13 因林彪事件發生,大陸封鎖全國機場,除國際民航外,其他飛機一律不得升空。 ... 10.2 8.23 聯合國糧農組織發表報告指出,台灣去年經濟成長率在遠東各國居首位。 於 books.google.com.tw -

#31.Ignisfate on Twitter: "#綠色和平因為看過太多這種案例我通常稱 ...

綠色和平 因為看過太多這種案例我通常稱他為詐騙吸金組織. Translate Tweet. Image. 1:18 AM · Jan 28, 2021 ... 不如捐國際特赦組織. 於 twitter.com -

#32.西班牙友我學者Zaragoza大學教授Fernando Romeo

西班牙3位友我學者針對「電信詐騙案」撰擬友我專文,並於上(6)月27日獲 ... 國際特赦組織」、「人權觀察」、「自由之家」及「國際透明組織」對中國 ... 於 www.taiwanembassy.org -

#33.網絡連署運動:真民主還是瞎掰的正義感?

容易了一點,容易到令人有點不安,這是不是詐騙個資的網絡騙局? ... 許多大型非營利機構與說客團體收取極為高昂的費用,比如說國際特赦組織(Amnesty ... 於 www.civilmedia.tw -

#34.肯亞電信詐騙案8/23審理第五度延期- 政治- 自由時報電子報

外交部今(26日)在例行記者會中表示,我駐處盡其所能地努力協調,陳忠在25日探視嫌犯,也和當地承辦司法機關與國際特赦組織等單位接觸,並接受國際 ... 於 news.ltn.com.tw -

#35.Bilog II: 愛心捐款居然被拿去發薪水,台灣社會好可怕

不良的組織與不作為的公務人員,就放棄對公益的堅持。 如果想要找可靠的捐款管道,可以根據個人關心的議題,捐給綠色和平、國際特赦組織臺灣分會、無 ... 於 irvin.sto.tw -

#36.台灣當局抗議肯尼亞政府移送5台人赴中國大陸受審 - BBC

國際特赦組織 台灣分會秘書長方勇升對BBC記者表示,他們一直請肯尼亞分會 ... 兩岸從過去半年以來,已經就「電信詐騙」案該如何移送等,在國際場合上有 ... 於 www.bbc.com -

#37.肯亞案5台籍嫌犯判無罪遣返台外交部阻陸搶人 - WPN世界民報

肯亞法院昨(8/5)日突襲式的將原定於23日審理的電信詐騙案提前至昨日宣判, ... 並聯絡國際媒體與國際特赦組織到場製造輿論壓力,最後肯亞法院宣判5名台籍嫌犯無罪、 ... 於 www.worldpeoplenews.com -

#38.肯亞警方粗魯趕走駐南非代表打算將人遣送中國 - 上報Up Media

國際特赦組織 6日呼籲,肯亞當局絕不能把5名涉及詐騙的台灣公民交給中國,他們在中國可能面臨人權遭侵害的實質風險。 5日在肯亞法院突襲受審的這批40名嫌犯 ... 於 www.upmedia.mg -

#39.[問卦] 國際特赦組織到底有多廢 - PTT評價

有時會看到FB有國際特赦組織的廣告再不然就是收到廣告信這個組織宣稱說要中止中國打壓香港 ... tony24334 09/26 15:28就是想騙錢而已啊合法詐騙組織. 於 ptt.reviews -

#40.土耳其強震/多名建商遭逮艾爾多安曾推建築特赦惹議

艾爾多安強調,6日的地震破壞力等同數百顆原子彈,各國面對這麼大的災難,都會有問題,但人民不該懷疑國家和非政府組織,以及國際救援單位的努力。 於 times.hinet.net -

#41.國際特赦組織詐騙

國際特赦組織詐騙. 國際特赦組織詐騙. 今天遇到有點傻眼的狀況,就是中午和同事出公司去用餐時,經過永安市場捷運站,出口站了幾個身穿亮黃色外套的 ... 於 hipevuy.hierroslayosa.es -

#42.國際特赦組織捐款ptt - 幼兒舞蹈

時間國際特赦組織不接受政府或政治組織的捐款。 ... 到他們宣傳+希望大家捐款我表示要多方思考才能決定捐不捐(會擔心是不是詐騙集團,想國際特赦組織 ... 於 efobamal.szust.pl -

#43.國際特赦組織詐騙

國際特赦組織 捐款疑似詐騙. 心情. 2020年1月9日19:22. 大家有聽過國際特赦組織這個團體嗎?. 這是我昨天在信義區新光三越那一區遇到的一開始是一個長 ... 於 246567415.smkpriekule.lv -

#44.國際特赦組織捐款ptt

另外我不續捐國際特赦組織的原因是我看了他們今年寄給我的報告還有勸募資料讓我覺得有種被騙的感覺我很困惑為什麼組織花了6 千多萬但看不到什麼成果他們花 ... 於 182830174.aijuu.fi -

#45.國際特赦組織ptt

PTT Uncovered; 國際特赦組織詐騙; 國際特赦組織ptt ... 同時,國際特赦組織獨立於任何政府、政治意識型態、經濟利益或宗教,經費來源主要來自於會員 ... 於 us.summerberryco.co.uk -

#46.募款電話行銷專員|國際特赦組織台灣分會 - 1111人力銀行

台北市松山區工作職缺|募款電話行銷專員|國際特赦組織台灣分會|月薪32000 至39000元|2023/02/13|找工作、求職、兼職、短期打工、實習,就上1111人力銀行求職網。 於 www.1111.com.tw -

#47.國際特赦組織ptt

[閒聊] 綠色和平&國際特赦組織都給某宗教承包... - womentalk; Re: [爆卦] 國際特赦組織台灣分會專款不專用! - Gossiping板; 國際特赦組織詐騙 ... 於 ge.candylogue.net -

#48.[問卦] 國際特赦組織到底有多廢- 八卦 - PTT Web

[問卦]國際特赦組織到底有多廢@gossiping,共有22則留言,12人參與 ... 5 F 推tony24334: 就是想騙錢而已啊合法詐騙組織 118.166.115.80 09/26 15:28. 於 pttweb.tw -

#49.國際特赦組織ptt

Updated Feb 12, 2023. 國際特赦組織捐款ptt - Langtrans; 國際特赦組織台灣分會面試心得- 面試趣; 國際特赦組織詐騙; 通訊軟體安全排名,國際特赦組織:Facebook 第 ... 於 gf.medlockcrafts.co.uk -

#50.募款菜鳥三週筆記:街頭公益募款的內幕與兩難

等收到面試通知才知道,這不是直接跟國際特赦組織面試,募款工作被委託 ... 用現金或者匯款單,對捐款者來說不容易追蹤,萬一是詐騙也來不及追回,而 ... 於 www.thenewslens.com -

#51.國際特赦組織臺灣分會 - 维基百科

國際特赦組織 臺灣分會(英語:Amnesty International Taiwan,AI Taiwan),為1994年在中華民國登記成立的人權非政府組織,舊稱國際特赦組織中華民國總會、國際特赦 ... 於 zh.wikipedia.org -

#52.做善心是一樁美事、但是狂打電話打的跟討債一樣的要捐款

我要抱怨「國際特赦組織」 ... 事情的經過是這樣的,我有一天在路邊抽煙,就被該組織的人拉住募款,我就想說應付應付,捐個五百元,但後來發現每個月 ... 於 www.bc3ts.com -

#53.涉電信詐騙案判無罪肯尼亞警擬把40台客強送到内地國際特赦 ...

肯尼亞法院昨日突然就電信詐騙案作審判,判處5名涉案台灣籍疑犯無罪, ... 國際特赦組織發聲明,指當局應讓5人返台,又指他們若被遣送内地, ... 於 m.mingpao.com -

#54.肯亞法院審理電信詐騙案5台嫌無罪獲釋| 社會| 重點新聞 - 中央社

總共有111名大陸和台灣人士遭到逮捕,其中多數因不具備合法證件留在肯亞而遭驅逐出境。 國際特赦組織(Amnesty International)指出,肯亞當 ... 於 www.cna.com.tw -

#55.一年攔下6萬人捐2.7億綠色和平街頭募款為何這麼強? - 天下雜誌

他們穿著綠色衣服跟人搭訕,話題從氣候變遷到救救海龜,綠色和平組織靠著街頭募款專員在人潮洶湧地區和人「直接 ... 綠色和平-直接對話-募款專員-國際特赦組織-環資 ... 於 www.cw.com.tw -

#56.在何種情況下不可使用針對性的監控? - 國際特赦組織台灣分會

國際特赦組織 科技部與時間賽跑,蒐集到這段證詞,內容揭發間諜軟體作惡多端的行徑,以及阻止間諜軟體被用來針對社運人士的過程。 阻止政府監控人民. Howie ... 於 www.amnesty.tw -

#57.校務佈告欄

轉知社團法人國際特赦組織台灣分會辦理「2022年寫信馬拉松」系列之人權聲援活動 ... 敬請惠予協助宣導近期高發及受社會矚目詐欺案類,以免師生遭受詐騙,請查照。 於 www.thes.tn.edu.tw -

#58.中國 - 台灣廢除死刑推動聯盟|

台灣人權促進會、兩岸協議監督聯盟、國際特赦組織台灣分會、廢除死刑推動聯盟共同 ... 中國浙江省高級人民法院1月18日下午對吳英集資詐騙一案進行二審宣判,裁定維持 ... 於 www.taedp.org.tw -

#59.李孟居刑滿無法返台國際特赦組織聲援 - 新唐人亞太電視台

國際特赦組織 台灣分會秘書長邱伊翎在聲明中表示,中國政府限制政治權利違反了國際人權法,無論任何受刑人,都不應被剝奪其言論自由的權利,更何況是刑期服 ... 於 www.ntdtv.com.tw -

#60.CitiOrange 公民報橘

習近平想把中國塑造成「為地球負責」的大國,台灣趕得上這波「碳交易」國際趨勢嗎? ... 台灣移工疫情恐再發生,公衛專家籲特赦及聯手移工輸入國爭取疫苗. 於 buzzorange.com -

#61.國際特赦組織簡介@ 趙忠傑的公共政策與公民社會論壇。 - 隨意窩

國際特赦組織 一、組織的緣起與發展「這一個團體運用其力量來保護人類生命的價值,國際特赦組織給予因為種族、宗教或政治觀點而被監禁的人,實際的、人道的和公平的支持 ... 於 blog.xuite.net -

#62.國際特赦組織ptt

被騙或被迫帶去柬埔寨賣的豬仔怎麼沒看到國際特赦組織為他們發聲? 官網上一點柬埔寨救援的消息都沒有還記得幾年前路上被特赦志工攔下來募款這種人權 ... 於 er.fold3.co.uk -

#63.國際特赦組織詐騙 :: 非營利組織網

國際特赦組織詐騙 | 非營利組織網. 國際特赦 ... 組織名稱:社團法人國際特赦組織台灣分會統一編號:1033036所在縣市:臺北市異動日期:1090618異動原因:變更負責人(含IDN) ... 於 nonprofit.iwiki.tw -

#64.那年暑假,我在國際特赦組織擔任募款員 - Medium

這是2015年12月底我在校內發表的一場演講。當時主辦單位訂定的主題是旅遊,大部分人都分享自己在外交換或是旅行的經驗,而我選擇的是— — 暑假在國際特赦組織的工作經驗 ... 於 medium.com -

#65.實習發表by 詠盛謝 - Prezi

實習發表會-國際特赦組織. 實習心得. 寫信馬拉松. 這是一場透過紙筆的個案救援活動,最初是夠過馬拉拉的「一支筆拯救世界」延伸出來的全球活動。 於 prezi.com -

#66.社團法人國際特赦組織台灣分會|最新徵才職缺 - 104人力銀行

國際特赦組織 是一項倡議人權的全球運動,在全球150多國擁有超過1000萬支持者。 國際特赦組織的會員、支持者及人權工作者,共同致力於終結各種對人權的侵害。我們的理念是每 ... 於 www.104.com.tw -

#67.[討論] 國際特赦組織(黃衣人)的募款真相... - 看板WomenTalk

... 如果用現金或者匯款單,對捐款者來說不容易追蹤,萬一是詐騙也來不及追回, ... 補充: 國際特赦組織跟日本CF池田大作、邪教創價學會的關係(日文): ... 於 www.ptt.cc -

#68.世界年鑑 - 第 1011 頁 - Google 圖書結果

中國未兌現為奧運改善人權諾言國際特赦組織在 2006 年 9 月指出,中國曾承諾在 2008 年北京 ... 還有數以千計的人因走私或詐騙等罪在不公正的審判程序後遭到處決。國際 ... 於 books.google.com.tw -

#69.國際特赦組織電話

国际特赦组织 是一个全球性的运动,在150多个国家及地区有1千多万民众参与,亦是1977年的诺贝尔和平奖得主。我们致力于杜绝人权侵犯,包括捍卫言论自由权及 ... 於 627203768.petsyinterieur.nl -

#70.國際特赦組織捐款疑似詐騙 - 健康跟著走

國際特赦組織 ppt - 大家有聽過國際特赦組織這個團體嗎?今天遇到有點傻眼的狀況,就是中午和同事出公司去用餐時,經過永安市場捷運站,出口站了... 於 info.todohealth.com -

#71.背著道德十字架的業務員:NGO 街頭募款員的告白

究竟,這些人是不是詐騙集團、健身房推銷員?還是信用卡、拉保險的 ... 綠色和平選擇自己籌辦募款團隊(我們通常稱呼為In-House Team),國際特赦組織則是委外經營。 於 npost.tw -

#72.[問卦] 國際特赦組織怎沒為柬發聲PTT推薦- Gossiping

被騙或被迫帶去柬埔寨賣的豬仔怎麼沒看到國際特赦組織為他們發聲? 官網上一點柬埔寨救援的消息都沒有還記得幾年前路上被特赦志工攔下來募款這種人權 ... 於 pttyes.com -

#73.國際特赦組織ptt

[問卦] 國際特赦組織到底有多廢- 八卦- PTT Web; 國際特赦組織工作PTT; 國際特赦組織台灣分會薪水情報- 比薪水; 國際特赦組織詐騙 ... 於 bl.wakanijewelrey.net -

#74.[問卦] 猶豫要捐款給國際特赦組織嗎?

剛剛在路上被一個人攔下來說要推廣國際特赦組織這個有60年歷史,拿過諾貝爾和平獎,在台27 ... 以前捐過毛小孩基金會,沒多久就看到他們是詐騙的,幹. 於 pttgopolitics.com