地震 逃生 正確 觀念的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦木原實寫的 【漫畫圖解】快問快答,災害求生指南:水災來了怎麼辦? 和木原實的 【漫畫圖解】快問快答,災害求生指南:地震來了怎麼辦?都 可以從中找到所需的評價。

這兩本書分別來自采實文化 和采實文化所出版 。

國立嘉義大學 資訊工程學系研究所 盧天麒所指導 張耀元的 運用全身無標記式動作追蹤至虛擬實境之應用 (2020),提出地震 逃生 正確 觀念關鍵因素是什麼,來自於無標記式動作追蹤、虛擬實境、人機互動、電腦動畫、反向運動學。

而第二篇論文淡江大學 教育科技學系碩士在職專班 張瓊穗所指導 程月娥的 3D虛擬遊戲教材融入防火教育對國小學生學習成效之影響 (2019),提出因為有 3D虛擬遊戲、防火教育、學習動機、學習成效、國小學生的重點而找出了 地震 逃生 正確 觀念的解答。

【漫畫圖解】快問快答,災害求生指南:水災來了怎麼辦?

為了解決地震 逃生 正確 觀念 的問題,作者木原實 這樣論述:

☆☆看漫畫,輕鬆學防災知識☆☆ 水災來臨時,到底應該怎麼做? 為了讓事發的一秒鐘對決定 現在一起來訓練水災應變快問快答! ★ 一問一答的破關方式,釐清各種常見防災迷思! ★ 模擬災害情境,正確觀念自然深植腦海 小玲的爸爸要晚點回家,可是突然下起暴風雨! 怎麼辦?現在應該要如何脫離險境? ➤Q:無法外出避難時,在家應該先採取什麼措施? 【A】把儲備糧食與水搬到高樓(◯) 【B】用重物擋住玄關大門(╳) ➤Q:該穿哪種鞋子前往避難呢? 【A】雨靴(◯) 【B】運動鞋(╳) ➤Q:避難途中颳著強風,道路又被水淹沒,該怎麼走呢? 【

A】拿雨傘當拐杖支撐(◯) 【B】撐傘並彎低身體往前走(╳) 18個地震關鍵時刻應變問題,考考你, 時間不多了,趕緊思考, 跟著書中的主角逐步解決難題、逃出生天! ☆闖關式圖文遊戲,一邊玩一邊學習防災知識 猶如身歷其境的漫畫情節,帶著小讀者跟隨主角一起逃生,一同思考下一步該如何抉擇,才能順利脫離險境。每個題目皆有難度星級,增加讀玩趣味性,並附詳細的解答與說明,帶領孩子釐清各種常見的防災迷思,把握求救時間,提高生存機會! ☆災害來臨時,每一刻都是黃金時間! 當梅雨季與夏季颱風來臨時,臺灣各地總是下著傾盆大雨,看似日常的情景,卻不能掉以輕心! 災害總是突如

其來,無法預先得知,冷靜且能夠立即判斷情勢的孩子,能大幅增加安全生存的機率。透過書中各種情境,不斷模擬強震來襲的狀況,提升孩子對災害危機的意識與應變能力,才能在緊急時刻保護自己! ※附有求生專欄,補充更多可能發生的情境與求生指南 【適讀年齡】 ▲ 適合7-12歲閱讀 好評推薦 【審定推薦】 高雄市政府消防局股長、TEDxTaipei講者、《打火哥的30堂烈焰求生課》作者 蔡宗翰 【緊急推薦】 台北市金華義消分隊分隊長 熱血打火開普敦 張志豪 中央大學地球科學學院院長 許樹坤

地震 逃生 正確 觀念進入發燒排行的影片

更多新聞與互動請上:

公視新聞網 ( http://news.pts.org.tw )

PNN公視新聞議題中心 ( http://pnn.pts.org.tw/ )

PNN 粉絲專頁 ( http://www.facebook.com/pnn... )

PNN Youtube頻道 ( http://www.youtube.com/user... )

PNN livehouse.in頻道 ( http://livehouse.in/channel/PNNPTS )

運用全身無標記式動作追蹤至虛擬實境之應用

為了解決地震 逃生 正確 觀念 的問題,作者張耀元 這樣論述:

動作追蹤技術有廣泛的應用範圍,依技術可分為標記式動作追蹤及無標記式動作追蹤兩種,標記式動作追蹤多為即時運算且擁有高精準度但需要使用者穿戴較為昂貴且不便的裝備,因此多用於拍攝電影、動畫及虛擬實況主等;無標記式動作追蹤成本較低且無須穿戴任何裝備但會犧牲即時運算或高精準度兩者之一,非即時計算無標記式動作追蹤多用於三維動作還原而低精準度無標記式動作追蹤多用於體感遊戲。 近代虛擬實境技術多為透過定位器或頭戴顯示器上的相機判斷使用者所在的位置,進而搭配手把與虛擬世界物件進行互動而無法得到使用者的肢體位置與旋轉資訊,因此多數虛擬實境遊戲並不會產生虛擬角色並套用使用者的即時動作,雖有少數虛擬實境遊戲藉

由頭戴顯示器、左右手把及置於左右腳跟的定位器,搭配反向運動學推算出使用者的全身動作資訊,但判斷基準點只有五個點,還原出來的動作不一定與真實情況相同,導致降低使用者在虛擬實境遊戲中的臨場感且侷限了許多應用發展。手部追蹤在虛擬實境物件互動中為十分重要的一門技術,讓使用者利用更為直覺的手部姿勢取代控制器,進行物件選擇、抓取等功能,手部追蹤技術為使用頭盔自帶鏡頭或額外攝影機進行手部關節點追蹤,但只要手部超出第一人稱視角則追蹤失效。 本研究利用基於深度學習的開源二維骨架捕捉套件OpenPose,開發一套即時全身無標記式動作追蹤系統,能適應環境的光源變化、使用者的服裝差異、複雜的背景及多人入鏡等問題,使

用者無須穿戴任何裝備且入場即快速初始化,透過多重視角取得關節點資料處理身體面向、物件遮擋及自我遮擋問題,且使用手指及腳尖關節點資訊處理手掌及腳掌面向問題以實作第三人稱手部追蹤,接著結合反向運動學處理關節點旋轉角限制及平滑運動讓還原出來的動作更為自然,最後本研究設計防災及防身應用,結合虛擬實境與動作追蹤技術,同時透過系統錄取使用者之動作並套用至虛擬實境中的非玩家角色搭配行為狀態機與玩家進行互動,讓使用者能體驗平時無法僅靠手把進行之模擬場景,如地震需找堅固物體掩護、火災濃煙密布時需壓低身姿前進以便逃生及不幸遇到可疑人士或歹徒時所需的應對措施等演練技巧,並在演練結束後給予相關回饋,讓使用者得以透過本

研究學習正確的防災及防身觀念以便防範於未然。

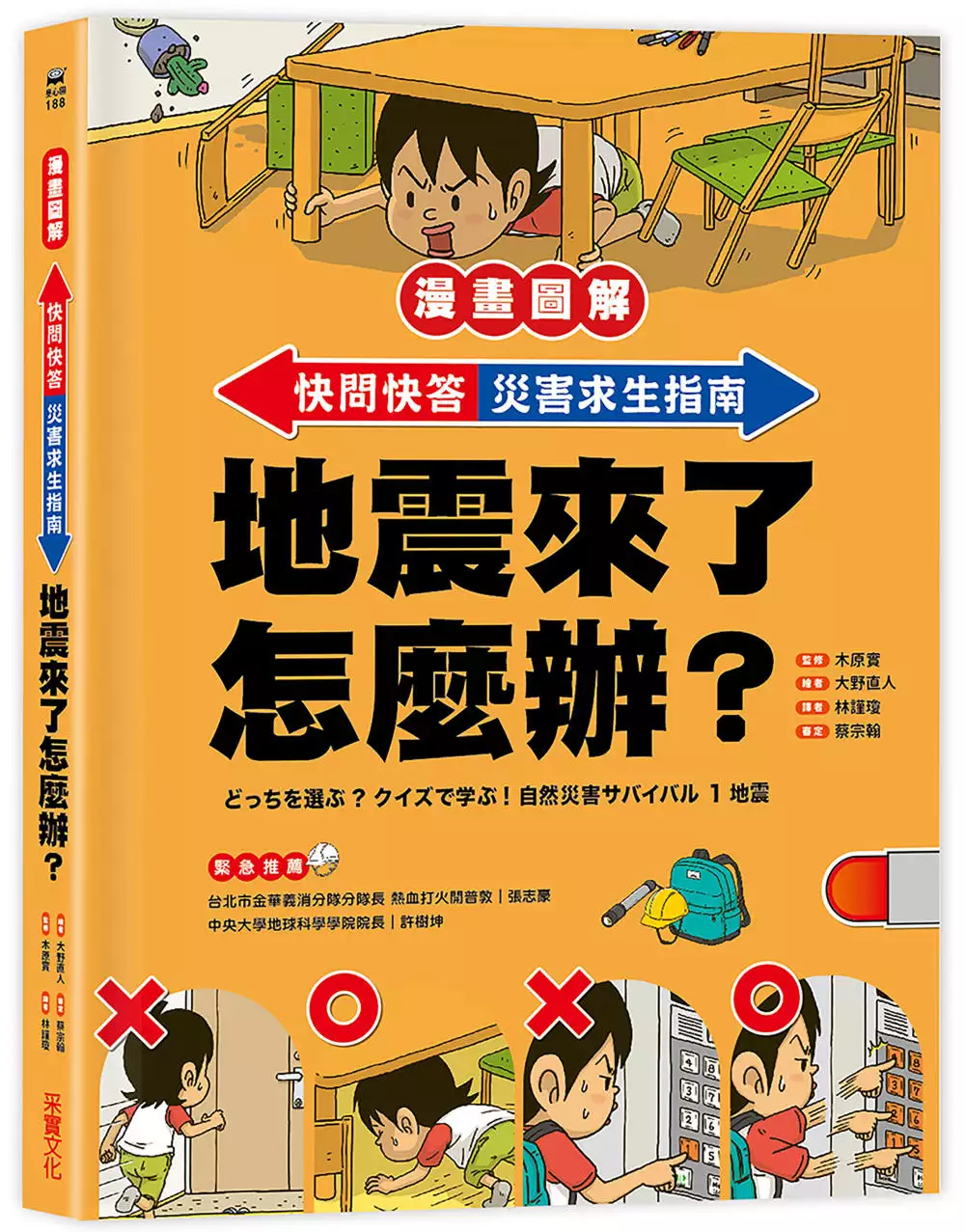

【漫畫圖解】快問快答,災害求生指南:地震來了怎麼辦?

為了解決地震 逃生 正確 觀念 的問題,作者木原實 這樣論述:

☆☆看漫畫,輕鬆學防災知識☆☆ 地震來臨時,到底應該怎麼做? 為了讓事發的一秒鐘做對決定, 現在一起來訓練地震應變快問快答! ★一問一答的破關方式,釐清各種常見防災迷思! ★模擬災害情境,正確觀念自然深植腦海 慎吾獨自看家時,遇上了強大地震, 糟糕,之前學校教過求生步驟的是什麼? ➤Q:在家中遇上巨大地震時,該往哪裡逃? 【A】桌子底下(◯) 【B】可以馬上逃出門外的玄關(╳) ➤Q:門打不開,要怎麼向外面的人求救? 【A】大聲呼救(╳) 【B】用堅硬的東西敲打門或牆壁(◯) ➤Q:在電梯中遇到餘震,該按哪層樓的按紐? 【A

】所有的樓層按紐(◯) 【B】1樓的按紐(╳) 18個地震關鍵時刻應變問題,考考你, 時間不多了,趕緊思考, 跟著書中的主角逐步解決難題、逃出生天! ☆闖關式圖文遊戲,一邊玩一邊學習防災知識 猶如身歷其境的漫畫情節,帶著小讀者跟隨主角一起逃生,一同思考下一步該如何抉擇,才能順利脫離險境。每個題目皆有難度星級,增加讀玩趣味性,並附詳細的解答與說明,帶領孩子釐清各種常見的防災迷思,把握求救時間,提高生存機會! ☆災害來臨時,每一刻都是黃金時間! 臺灣是地震頻繁發生的區域,像是日常一般,卻不能掉以輕心! 災害總是突如其來,無法預先得知,冷靜且能夠立即判斷情勢

的孩子,能大幅增加安全生存的機率。透過書中各種情境,不斷模擬強震來襲的狀況,提升孩子對災害危機的意識與應變能力,才能在緊急時刻保護自己! ※附有求生專欄,補充更多可能發生的情境與求生指南 【適讀年齡】 ▲ 適合7-12歲閱讀 好評推薦 【審定推薦】 高雄市政府消防局股長、TEDxTaipei講者、《打火哥的30堂烈焰求生課》作者 蔡宗翰 【緊急推薦】 台北市金華義消分隊分隊長 熱血打火開普敦 張志豪 中央大學地球科學學院院長 許樹坤

3D虛擬遊戲教材融入防火教育對國小學生學習成效之影響

為了解決地震 逃生 正確 觀念 的問題,作者程月娥 這樣論述:

本研究探討3D虛擬遊戲教材融入防火教育課程,對國小學生學習成效之影響,作為國小實施防火教育之參考。內政部消防署統計107年數據資料發現,「建築物火災」類別中以「住宅火災」的發生次數最多。若能從小透過防火教育,培養其正確防火知識與觀念,除了預防火災災害發生外,當發生火災的第一時間,知道如何正確應變,將能提升於火災災害中的存活機會;隨著科技的進步,3D虛擬遊戲的高互動與火災虛擬情境的體驗,讓防火教育「寓教於樂」有別於單向的知識傳遞。本研究結合內政部消防署「火線任務」虛擬遊戲作為課程教材融入防火教育,採實驗設計法進行研究,研究對象為新北市某國小四年級共77位學童,實驗組於電腦教室進行3D虛擬遊戲教

學,控制組在教室進行PPT教學。學生於教學前、教學後及教學三周後進行學習成就測驗,並採ARCS學習動機問卷進行資料收集,研究結果顯示:一、3D虛擬遊戲教材融入防火教育有助提升學習。二、3D虛擬遊戲教材融入防火教育對學習保留有助益。三、防火先備知識低分組學生學習成效優於高分組學生。四、防火教育採3D虛擬遊戲學習成效女生優於男生。五、3D虛擬遊戲教材融入防火教育能促進學習動機。根據上述結果,希冀能提供防火教育工作人員及後續研究者之參考。