城市都市的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦鄭安齊寫的 不只哀悼:如果記憶有形狀 和吳秉聲的 行於尋常:關於臺南城市與村落空間的思考與寫作都 可以從中找到所需的評價。

另外網站都市城市的價格推薦- 2022年1月| 比價比個夠BigGo也說明:都市城市 價格推薦共2668筆商品。包含2202筆拍賣、209筆商城.快搜尋「都市城市」找出哪裡買、現貨推薦與歷史價格一站比價,最低價格都在BigGo!

這兩本書分別來自沃時文化有限公司 和詹氏所出版 。

逢甲大學 建設碩士在職學位學程 劉立偉所指導 鍾明珊的 都市設計審議實踐都市計畫理念之探討-以臺中市都市計畫為例 (2021),提出城市都市關鍵因素是什麼,來自於都市計畫、都市設計、都市設計審議、臺中市。

而第二篇論文樹德科技大學 建築與室內設計研究所 李彥頤所指導 李佳穎的 環境質量評估系統對應開發地塊前期建築配置之應用探討-以高雄市港灣新興開發區為標的 (2020),提出因為有 都市熱島、微氣候環境、低衝擊開發、評估指標系統、專家問卷調查法的重點而找出了 城市都市的解答。

最後網站任泽平:从城镇化到城市群,都市圈是城市群“硬核” - 新浪财经則補充:2020年10月,“十四五”规划提出,“优化行政区划设置,发挥中心城市和城市群带动作用,建设现代化都市圈。” 当前,中国有上海、北京、广佛肇、杭州、深莞惠 ...

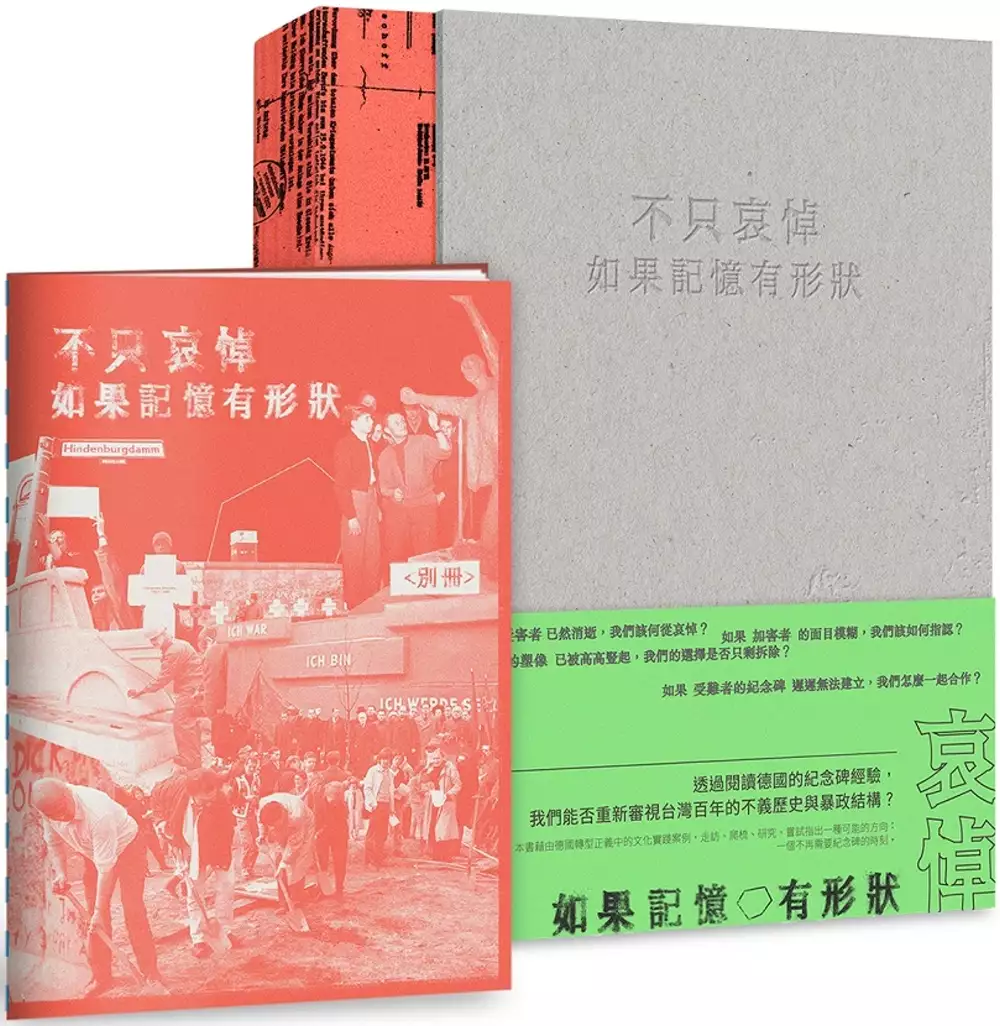

不只哀悼:如果記憶有形狀

為了解決城市都市 的問題,作者鄭安齊 這樣論述:

閱讀德國轉型正義的紀念史,重審台灣百年不義歷史與暴政結構。 如果暴政的受害者已然消逝,我們該何從哀悼? 如果加害者的面目模糊,我們該如何指認? 如果不義的塑像已被高高豎起,我們的選擇是否只剩拆除? 如果受難者的紀念碑遲遲無法建立,我們怎麼一起合作? 閱讀本書,重新審視台灣百年的不義歷史與暴政結構。藉由德國轉型正義中的文化實踐案例,作者走訪、爬梳、研究,嘗試指出一種可能的方向:一個不再需要紀念碑的時刻。 名人推薦 ──共同思索未來,跨領域推薦必讀── 前端傳媒台灣組主編何欣潔/作家吳音寧/TIDF台灣國際紀錄片影展策展人林木材/駐德自由記者林育立/中山社

會科學院助理教授林傳凱/中研院歐美所助研究員邵允鍾/轉角國際專欄作者阿潑(黃奕瀠)/作家馬翊航/不義遺址研究者張維修/C-LAB 策展人、前《藝術家》雜誌總編輯莊偉慈/新加坡電影節前策展人、台灣國際人權影展選片人郭敏容/政大台文所助理教授陳佩甄/東吳政治系教授陳俊宏/政大創新國際學院助理教授陳虹穎/同志諮詢熱線協會創會理事長、《台灣同運三十》作者喀飛/中研院民族所副研究員彭仁郁/工作傷害受害人協會專員、RCA員工關懷協會組織工作者賀光卍/中研院法律所研究員、台灣民間真相與和解促進會理事黃丞儀/台大城鄉所副教授黃舒楣/台灣文化法學會理事長、台灣文化政策研究學會理事廖凰玎/藝術家、台藝大雕塑學系助

理教授劉千瑋/中研院民族所助研究員劉文/策展人、東海美術系專任助理教授蔡明君/陽明交大人社系副教授蔡晏霖/鄭南榕的女兒、鄭南榕基金會董事鄭竹梅/前文化部長鄭麗君/劇作家、大慕影藝內容總監簡莉穎/《毋甘願的電影史》作者蘇致亨/北藝大助理教授、作家顧玉玲/策展人、南藝大藝創所副教授龔卓軍 推薦文 鄭麗君,前文化部長── 我一直相信,轉型正義工作除了是法制工作、政治工作之外,更必須是一個文化反思運動,才有可能藉由重新面對歷史記憶,重建正義觀,讓整個社會的民主脫胎換骨。《不只哀悼——如果記憶有形狀》為我們指出,人如何可能通過藝術與文化的實踐,不斷與遺忘搏鬥,又會在其中遭遇什麼挫折,對轉型正

義之路從來顛簸的台灣而言,宛如一種「堅持到底」的召喚與提醒。 何欣潔,前端傳媒台灣組主編── 從各種意義、各種尺度上看來,現在都是最適合閱讀《不只哀悼,如果記憶有形狀》的時刻:台灣史上首度官方設立的「促進轉型正義委員會」將在2022年5月底退場,留下諸多未竟之業;國際戰雲密佈,俄烏戰爭迄今未歇。隨著「冷戰」重返人間,威權的陰影也再度籠罩世界各角落。盤整人類對抗威權的記憶,我們不只需要文字,更要讓記憶長出形狀,變得看得見、觸得著、得以身在其中,長出全新的思想與行動的力氣。 黃舒楣,台大建築與城鄉研究所副教授── 近年BLM運動影響跨界,曾推倒邱吉爾雕像而引發爭議。然而紀念碑、

銅像相關的記憶政治絕非新聞。鄭安齊這本細緻的考察研究,以德國歷史脈絡為主的探索,呈現了紀念碑在19世紀之逐漸增加,如何有效地協助建立了國家和人民之間的認同關係,透過物質及特定藝術形式,象徵物如何具體化記憶敘事,間接促成了政治的美學化,維繫政權更迭存續正當性相關的歷史敘事之延續或斷裂。所謂「過去」不一定很遙遠,如此書清楚指出,1951年,戰後西德首座紀念碑,與其說是追憶不過三年前之「過往」,更像當時呼應冷戰進行中的物質主張。 這本書即時出版,可讓難以自外於「記憶安全(mnemonic security)」、記憶武器化的華語圈讀者們提供很好的參照,畢竟不論是興建紀念計畫或重訪舊廟堂,人們的熱情

表達或冷漠忽略,都直接或間接地回饋了公共記憶的「形狀」如何存續。 顧玉玲,北藝大助理教授,作家── 記憶是多重且流動的,紀念卻不免壟斷、排他。本書以詳盡的歷史考查,搭配具體影像,並設計生動的圖表,呈現德國記憶工程的文化實踐與實驗,進一步追問:由下而上的紀念協商是可能的嗎?對於當下的台灣特別受用。以碑為鑑,民主化是永遠的現在進行式。 邵允鍾,中研院歐美所助研究員── 紀念碑的創作作為一種介入記憶政治的藝術行動,背後複雜的辯證在本書獲得淋漓盡致的討論。作者積累多年的研究成果一次呈現,除了知識含金量極高,書中針對具體個案的評論也往往蘊含深刻洞見,為德國的轉型正義提供了獨特而珍

貴的觀察視角。 張維修,不義遺址研究者── 紀念碑是權力鬥爭的結晶,在空間中傳達意志、記憶與價值,它們從來都不中性,而紀念碑是目的,還是達成目的的手段,不妨從本書爬梳紀念碑如何形塑共同體的德國歷史經驗,民主與極權、甚至納粹如何利用紀念碑來治理國家。 喀飛,台灣同志諮詢熱線協會創會理事長、《台灣同運三十》作者── 對抗遺忘,才能讓迫害的歷史不會一再上演。德國透過紀念碑/紀念標誌面對記憶、回應受迫害者的經驗、反省歷史。其中包括了戰後半世紀1993年才開始倡議、2008年揭幕的「納粹時期受迫害同志紀念碑」。 《不只哀悼──如果記憶有形狀》深入各紀念碑/紀念物建立過程的權力角力

和辯證、民間意見進入決策歷程,讓人看到德國社會投注於平反和修復的豐富論述與經驗。對於近年高喊「轉型正義」、最常被關注的仍僅是政治犯平反的台灣,如何指認、平反白色恐怖期間同志遭遇的迫害,本書有相當的啟發意義。 賀光卍,工作傷害受害人協會專員、RCA員工關懷協會組織工作者── 正如同在台灣30年的工傷/殤運動中,工傷者與亡者家屬企圖用工殤碑,來重省、尊重、提醒壓迫歷史的存在,讓傷痛與怨恨推動社會朝向和諧共存前進。透過此書,讓我們參照與梳理受難者的紀念模式,並提醒我們持續由下而上的實踐,才能避免階級壓迫的記憶被遺忘。 林木材,TIDF台灣國際紀錄片影展策展人── 作者以強烈的觀察

意識,從東西德合併前後,以紀念碑、紀念館、歷史遺址、藝術機構等為主體,探索暗藏其中的歷史故事與創傷痕跡,成為一扇我們思考轉型正義的重要明鏡。 莊偉慈,C-LAB 策展人、前《藝術家》雜誌總編輯── 紀念碑所代表的意義,遠超過造形所能揭示的內容,而人們多半很難一眼看穿背後錯綜複雜的歷史脈絡。 鄭安齊透過深入的研究與書寫實踐,帶著讀者從不同角度理解紀念碑的設立,如何重構人們的記憶。特別是這些被建構出來的文化記憶,多半具有受調控或被簡化的疑慮。雖然紀念碑總被視為一個能填充歷史記憶的憑弔之所,但鄭安齊的文字也提醒我們:紀念碑的出現並非轉型正義工作的終點,相反地,在揭幕的那一刻,相關歷史事

件的處理工作,才正要開始。 陳佩甄,政治大學台文所助理教授── 此書基於台德間的參照與「紀念的形式」探討歷史轉型,並不以單一國族論述、範式化的形式為準則,而是呈現有機連動的語言、藝術、性別、情感如何塑造出紀念的形狀。以紀念為引,此書細緻地重讀20世紀德國重要的歷史事件,將已知的資訊作為記憶之線,編織出未知的心靈之所。 劉文,中央研究院民族所助研究員── 如何「哀悼」威權的記憶並不只是一個歷史的問題,而是當代民主政治的核心議題。在戰爭持續燃燒的歐陸,這片必須處理同時納粹與蘇聯共產壓迫的現場,紀念碑並非單一敘事的傳承,更是錯綜復雜的創傷生命的延續。 陳虹穎,政治大學創新國

際學院助理教授── 作者透過本書,提供都市、景觀、建築、政治、社會與藝術文化愛好者,一場生動的德國紀念地景的紙上走讀。透過他深入淺出的梳理,讀者將能一同思考:紀念碑/物如何書寫東西德從對立激化到統一的歷史?紀念碑/物的空間設計與物質化,如何為(創傷)歷史提供索引?甚至,紀念碑/物的生產或取消,如何反映德國社會為「轉型正義」求解的民主化過程? 蔡晏霖,陽明交大人社系副教授── 多年前,我還沒在街頭認識本書作者鄭安齊,就已經先認識他以藝術介入社會的精彩作品。多年後,我讀了《不只哀悼》,更驚豔於安齊能將德國社會透過藝術「處理歷史」的複雜歷史,梳理得如此清晰有力。原來,為轉型正義賦形的過

程,即便在德國也一路崎嶇。本書有脈絡、有方法,更有反思,值得每一位關心轉型正義的台灣讀者借鏡。 蔡明君,策展人、東海大學美術系專任助理教授── 我的台灣啟蒙,來得非常晚,那是在27歲隻身到國外求學後,透過許多對話與觀察感受到文化衝擊,且很大一部分是對自己的文化。期間去到德國旅行的經驗更是帶來巨大的震撼,當時參觀紀念碑與博物館,讓我想進一步探索台灣做了些什麼。在序言最後,作者掠美紀念碑藝術家約亨.蓋茨的概念說到:「願我輩會是最後一個需要研究這樣事務的世代[...]。當社會自集體至個人,都能常對歷史持警醒態度,並將公益實踐於現世之時,那就再也不需要任何的紀念碑了。」 本書從歷史發展、

案例分析來到當代討論,細膩整理出這些文化工程與歷史、政治、生活以及藝術創作者之間的複雜關係,每個篇章都發人省思,提醒作為藝術文化工作者的我們,在轉型正義與人權議題上擔負著開啟更多對話的角色,需一起繼續努力,朝向不需要紀念碑的那一日前行。

城市都市進入發燒排行的影片

我們又獲得一次讓全世界看到新北的機會👍!

新北市擁有401萬人口,智慧友善的宜居生活與豐沛多元的自然環境,吸引了國際媒體好奇與關注,日前加拿大媒體製作公司 @RE:SOURCE MEDIA 主動與 #新北市政府 聯繫,希望能加入製作 #TheFutureCode 系列節目,和 首爾、杜拜、舊金山 共同組成 #TheFutureOfCities 專題,並在全球影音串連平台巨頭 #AmazonPrimeVideo 上播映。

在節目中,#侯Sir 分享新北市未來的願景藍圖,希望以🎈「智慧友善宜居生活」與🎈「豐沛多元自然環境」的角度透過鏡頭向全世界介紹新北市,歡迎大家來旅遊、移居與投資。

這裡是一座多元又富含文化底蘊的城市,都市和郊區都有屬於自己的人文風情。在 #智慧科技 與 #產業 上我們也積極發展,努力與國際接軌,#永續環保企業 #興采實業 ,與受全球矚目新興 #區塊鏈 企業 #奧丁丁集團 等,展現新北市產業創新及市府在創新育成上的努力。賺錢重要,環境也很重要,在成為更有競爭力的城市前,我們也依然把 #環境永續 放在心上,以 #低碳節能 為目標不斷進步中。

市府團隊會繼續加油,讓新北市站上國際舞台,在各個領域上展露頭角,成為每位市民朋友的驕傲。

💻 Amazon Prime Video影音串流平台有多厲害?擁有高達1億2千萬訂閱人次,訂閱人數僅次於 #HBO 及 #Netflix,服務超過200個國家地區,尤其在歐美十分盛行,在社群媒體 #Facebook、#Instagram 及 #Twitter 等也有龐大粉絲群。

#新北侯塞雷 #安居樂業 #侯友宜

都市設計審議實踐都市計畫理念之探討-以臺中市都市計畫為例

為了解決城市都市 的問題,作者鍾明珊 這樣論述:

都市設計是整合調節都市計畫與建築管理之間的專業領域,以塑造「都市環境」及維護「公共利益」為目的,期自相關設計規範控管建築基地開發設計之樣貌,形塑都市風貌、提升生活環境品質,並引導都市整體環境合理性發展。都市計畫考慮一致性,建築設計考慮獨特性,在剛性制度與彈性設計之下,每一宗建築基地即使受到相同法令規範,也會因基地條件不同,產生不同規劃設計結果,甚至開發結果不如都市計畫所預期;都市設計居於其中,是否透過審議機制落實都市計畫理念,又該從何改善。本研究以「臺中市都市計畫」為研究範圍,從臺中市都市計畫歷次通盤檢討幾項重點議題切入,透過文獻回顧、列舉開發案例,並與都市計畫與都市設計專家學者進行訪談,剖

析都市設計審議未能實踐都市計畫理念之因素與建議改善措施,期許為都市計畫規劃過程與都市設計執行層面提供政策改善建議。本研究認為都市設計審議未能實踐都市計畫理念之因素如下:1.都市計畫內容對都市設計內涵著墨太少、2.都市計畫檢討辦理期程太長,以致與市場脫鉤、3.都市設計審議尺度較小,都市設計委員權限不足、4.通案性管制規定或設計規範未能因地制宜、5.都市設計審議機制缺乏反饋都市計畫之檢討程序。因此本研究建議改善措施如下:1.都市計畫加強檢討都市設計內涵、2.都市計畫檢討過程以3D模擬發展權總量、3.視實際發展需要訂定較嚴格之土地使用管制規定、4.因應都市發展政策,於土管要點納入建築管制事項、5.審

議平台確實發揮協商機制、6.適時將區位條件納入審議項目、7.彈性調整既有管制工具之檢討方式、8.將審議情形定期回饋都市計畫,作為都市計畫通檢之參考。

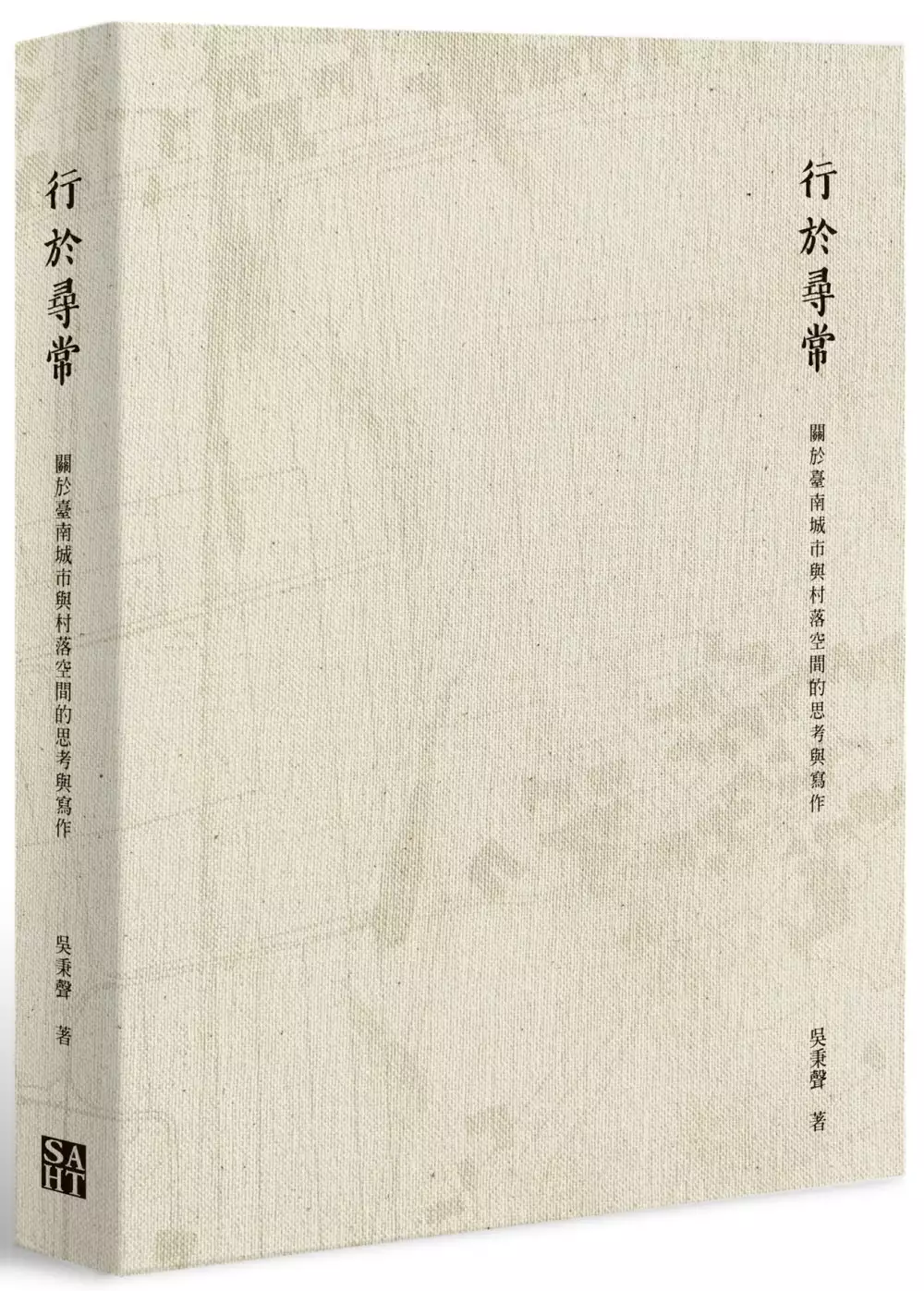

行於尋常:關於臺南城市與村落空間的思考與寫作

為了解決城市都市 的問題,作者吳秉聲 這樣論述:

《行於尋常》是一本聚落之書,也是一本行走之書。 一直以來,臺灣建築聚落研究之所以能建立豐碩的成果,一方面源於善用實體史料、轉譯匠師知識等建築專業,另一方面則在於眾多學者對於鄉村聚落的本質提出了「建築史式的理解」,以「社會文化環境與實質環境之間的關係」為核心,從1980年代開始累積研究經驗,並逐漸在1990年代確立有系統且具體的研究調查方法。 進入2020年代,本書企圖對於1990年代以來建築史研究對象逐漸從單體建築延伸到聚落之脈絡提出反思,冀望在30年後的今天,面對世易時移的當代社會,如何更好地理解並掌握「聚落」。 本書作者吳秉聲以現今臺南市範圍內城市與鄉村聚落為關

注對象,一方面討論城市/都市核心街巷空間的謀生與信仰面向,另一方面探討鄉村聚落的土地與維生議題,嘗試以「俯視/行走」兩種不同高度的視角,重新建構更貼近真實的聚落生活樣貌。 作者簡介 吳秉聲 現任國立成功大學建築學系副教授。 國立成功大學建築學士、碩士、博士,英國倫敦大學大學學院(UCL)訪學研究。2007-2008年駐地主持位於瓜地馬拉的世界遺產安地瓜古城維護計畫,2008-2011年任教於國立金門大學建築學系。2011年起任教於國立成功大學建築學系,研究領域為建築歷史與理論、文化資產保存維護理論,並教授近代建築史、臺灣建築史、建築史之研究方法等課程。 任教期間,

同時擔任臺灣建築史學會常務理事、臺灣文化資產學會理事、臺灣現代建築學會理事,以及財團法人古都保存再生文教基金會董事等專業服務工作。 推薦序:俯瞰是為安心.行走是為滿意╱國立成功大學 蘇慧貞校長 推薦序:穿梭時空,悠遊臺南╱國立成功大學建築學系 徐明福名譽教授 自序:我的邊走.編寫 導論:在聚落書寫的行前思考 一、過往的路徑:臺灣聚落研究的回顧 二、尋常之行:關於本書的章節內容 第一部分:城市與都市之間的往復 第一章 重返的意念 一、從眾志之城到重疊城市 二、對過往城市的探究與再現 第二章 謀生的景致 一、起於一條計畫道路:冀望看見過往的真相 二、身處鬧熱區:依業種分析的

經濟活動分布 三、行經兩町路:都市計畫和經濟建設的面向 四、走在本町路:舊紋理與新結構的並存 五、穿越米街:看見謀生的「社會經濟-都市空間」 六、視而再現:「居民謀生」觀點做為視點 第三章 信仰的面貌 一、普濟殿:思考當代都市裡廟境意涵的起點 二、概念:廟境與角頭 三、重塑:都市擴張下的廟境變遷 四、層疊:居民的「社群信仰-都市空間」 五、連續重層:宣告與認同交織下的信仰面貌 第二部分:返抵草地溪埔 第一章 從單聚落到多聚落 一、回到鄉村的研究路徑 二、多聚落架構下的經濟活動與都市空間 第二章 維生的草地 一、水土之順服:麻豆曾文溪溪埔的地形與土質 二、歷史於其中:溪埔村落群的建立與農業

生產 三、村落的樣貌:街、村型態的聚落與建築空間 第三章 寄盼的所在 一、跨域:溪埔聚落群的信仰關係 二、界定:五營與繞境 三、相依又獨立:信仰關係建立下的各自歸屬 第四章 行就將軍 一、鹽滷地的淨化 二、將軍的聚落空間 三、將軍的宗教信仰 暫歇:再動身前的思忖 一、沿途繁花井然 二、往返於都市與草地之間 推薦序 穿梭時空,悠遊臺南 國立成功大學建築學系 徐明福名譽教授 1986年留學英國獲得博士學位後,我返國任教於國立成功大學建築學系至2018年退休,31年多的教學研究服務生涯中,我一共指導過104位碩博士生撰寫論文,並取得碩博士學位。1988年受到英國愛丁堡大學衛培理指

導教授的論文Architect and community: traditional processes and modern products啟迪,我開始從事臺灣傳統建築與聚落之研究,以教學相長的心情,指導臺灣傳統聚落研究之碩博士學位論文共計31本,其中以1988年與會承兄共同指導梁宇元從事北埔聚落之研究首開其先。 秉聲的碩士與博士論文亦為此31本中的2本,由碩士期間關注的「臺南五條港區」到博士期間以「臺南都市」為討論對象。如今秉聲為臺南聚落著書乃是立基於其碩、博士論文的研究基礎上,更進一步透過2010至2018年一系列針對臺南聚落學所進行的研究,包括他近十年來的期刊論文、研討會論文

以及科技部(國科會)之專題研究計畫等,重思聚落中「空間、時間與人」的關係,有系統地爬梳集冊出版,可說是他為「臺南學」貢獻其心力的具體成果。 「行於尋常」即是此書以穿梭時空的方式引領讀者悠遊於不同時期的臺南,來深入了解不同時期的臺南人如何生活於他們的聚落內,由「城、市區或都市」到「鄉村或地區」,進而理解到其間人群的聯結關係,以及人群關係所延伸而成的生活角色與其所居住的土地環境之密切關係。如此構成一幅臺南的生活網路及其結合的力量。臺南人的「臺南學」在現今終於成形,本書所呈現的即是一部分重要的歷史。 聚落本來就有「中心」及「邊陲」之分,「中心」亦有其自身的「中心」與「邊陲」之分,若從

權力關係來看,此乃必然的現象,因為人群角色的關係本來就會因權力關係而構成一幅集體的生活網絡,並落實於集體居住的聚落關係上。清代臺灣府城及其周邊聚落的關係即是如此,而府城內部的府城大街與其他街道的關係亦若是。或許本書第一部分的第一章〈臺南都市歷史空間復原與再現(1875-1945)-以數位化之1920年代地籍圖為建構基礎〉一文即可讓讀者穿梭回到此70年間府城的中心與邊陲之間,聚落與人群之間,關係與角色的演變。若說中心將邊陲融入而形成新的中心亦無不可。如今的臺南已不再是過往清代的府城或日治的臺南市了,它已在時空之中蛻變成新的臺南。 再現臺南的視角是由中心居民的「謀生」觀點來切入,行業的分布

與結構性關係代表著中心為何成為周邊邊陲相互依存的密切關係,使得中心與邊陲的居民彼此透過維生結構產生鏈結的關係。這又與執政者透過都市計畫與經濟建設的政策來強化中心之所以成為中心的優勢性與必然性。第二章的「維生系統」在解析詮釋構成人群關係與其所居住環境關係之間的空間性聯結結構關係。 在清代的府城基於城防的關係,將廟境視為一種結合「信仰」和「防禦」的雙重角色,而試圖將「信仰的人群」與「社區的人群」結合成一個特殊的關係,也因此人、信仰與空間結合成「境」。隨著時間的遞變,此「境」隨著現代化的腳步而有了新的面貌。第三章即在詮釋「人群關係」在信仰領域間產生宣告與認同的矛盾關係。 原屬於清代府

城周邊的聚落,隨著都市化的結果,使得城與鄉的關係產生無可避免的依存關係。這種關係之解讀可在第二部分透過多聚落的研究,從「經濟」「農業生產」和「信仰」等角度分別來印證,先前論及的中心與邊陲間的多重關係所形成的相依又獨立的面貌。 相信本書可讓讀者細嚼慢嚥,穿梭時空悠遊於臺南,來了解臺南人與聚落之間的故事。此乃秉聲「行於尋常」的目的,得以啟發讀者重新理解「臺南學」的一部分,進而認識臺南一部分重要的歷史。 尋常之行:關於本書的章節內容 過去,在我的碩士論文中以清領時期臺灣(臺南)府城五條港區域為對象,嘗試修正了漢人聚落研究的四個分析面向,以較符合都市聚落的樣態。在「擇址的生態面向」上,認為港

區作為貿易轉運空間而言,貨物運輸的便利性,要更甚於居住擇址的考量;在「維生的社會經濟面向」上,關注焦點是行郊的貿易經濟運作方式;在「宗教活動組織面向」上,討論港區廟宇的境做為信仰領域的分布與互動關係;在「鄉治組織之政治社會面向」上,呈現府城防務形式轉換下,官民勢力的消與長。亦即,同樣是探究地理、經濟、宗教、政治四個面向,但實際上在社會環境與經濟條件不相同的都市聚落與鄉村聚落間,研究內容就出現不同的考量。 比起單單思考清領以來府城五條港區的空間變化,日本殖民時期臺南市的政治、經濟、社會與空間上的互動問題更顯複雜。鄭安佑等(2013)特別深化都市聚落中社會經濟面向的研究方法,以政治經濟取徑來討論日

治時期在臺南市所推行現代化的空間計畫和經濟建設的狀況,這裡面的有力者利用政經軸線及經濟區位變動的機會,在公設市場附近規劃商場,在新式街道兩旁設立銀行,投資百貨大樓並建成了店鋪住宅。也藉由市政中的稅收預算制度得以將私人資本的產出與行政機關的投入連接起來。這種取徑在「經濟」上側重現代化的產業變遷、財稅制度建立及商業組織運作。 事實上,所謂「聚落中的經濟與空間指的究竟該是什麼」的思考一直持續不斷,特別是有力者(或稱殖民者)與無力者(或稱被殖民者)與空間之間的關連性究竟為何?殖民的空間是否戲劇化地翻開新頁?抑或背後有著其他的樣貌?其真相(truth)究竟為何?

環境質量評估系統對應開發地塊前期建築配置之應用探討-以高雄市港灣新興開發區為標的

為了解決城市都市 的問題,作者李佳穎 這樣論述:

近年來隨著港市合一的密集發展,高雄市都市熱島效應日趨嚴重,於2020年更出現高達38.2℃的高溫,建築高層化及大量體開發往往導致高樓風衝擊抑或是屏風效應,對都市熱島之減緩毫無助益,甚至衍生其餘負面影響。在都市規劃快速發展下,高雄市亞洲新灣區周邊原港區變更為都市更新地區,該區重大公共建設也於2020年逐步完成,其最受矚目的港灣新興開發區-第三種特定經貿核心專用區之相關計劃連帶影響周邊商貿活動及建案興起,可謂近期極具指標性之開發案。 都市更新案之土地開發之於其周邊環境有著相對程度的影響,於建築開發型態的管控與配置極其重要,故本研究將承續前期研究成果與高雄市政府都市發展局推動之低衝擊開發評估

研究等方向,以港灣新興開發區為對象進行探究。 本研究透過文獻蒐集彙整出都市環境及熱島效應相關之內容,結合專家訪談以分析擬定環境評估指標之評估因子及評估基準,並採用「專家問卷調查法」進行綜合調查以確立環境質量評估系統之項目及權重;再透過計算流體力學電腦模擬分析(CFD)與參數化設計針對風環境、溫熱環境等進行運算驗證。綜合微氣候環境與低衝擊基盤兩大面向進行相關項目評估,以研擬並確立出對應開發地塊前期建築配置之環境質量評估系統,此系統可供決策者及設計者了解環境現況優劣,於配置規劃及建築設計階段提供參考之依據。

城市都市的網路口碑排行榜

-

#1.都市里人規劃設計有限公司 - 104人力銀行

近年主要執行業務類型涵蓋領域廣泛, 包含都市、建築、景觀規劃與設計、社區營造、參與式規劃、文化園區、生態城市、都市再生、都市新區開發規劃等專業服務。 於 www.104.com.tw -

#2.Item 310360000Q/18965 - National University of Kaohsiung ...

題名: 台灣中型城市都市熱島效應及相關機制之研究-以嘉義市為例. 作者: 王譽紓. 貢獻者: 土木與環境工程學系碩士班. 於 ir.nuk.edu.tw -

#3.都市城市的價格推薦- 2022年1月| 比價比個夠BigGo

都市城市 價格推薦共2668筆商品。包含2202筆拍賣、209筆商城.快搜尋「都市城市」找出哪裡買、現貨推薦與歷史價格一站比價,最低價格都在BigGo! 於 biggo.com.tw -

#4.任泽平:从城镇化到城市群,都市圈是城市群“硬核” - 新浪财经

2020年10月,“十四五”规划提出,“优化行政区划设置,发挥中心城市和城市群带动作用,建设现代化都市圈。” 当前,中国有上海、北京、广佛肇、杭州、深莞惠 ... 於 finance.sina.cn -

#5.「蘇澳安居城市都市更新整體計畫」座談會改至107年9月26日 ...

本案會議原訂於107年9月14日(星期五)下午2點30分召開,因故改期至107年9月26日(星期三)上午10點整於本所三樓第一會議室。 上版日期:, 107-09-13. 相關檔案. 於 www.suao.gov.tw -

#6.都市及區域發展統計彙編

國發會為提供研究都市及區域發展之參考資料,特將與都市及區域發展有關之資料,分別按臺灣地區、區域、縣市及主要都市予以統計。本項資料共選擇十二項目,即人口、規劃 ... 於 www.ndc.gov.tw -

#7.都市設計專題Urban Design Seminar - 國立交通大學開放式課程

並藉由都市設計規劃設計與管理實例解析,引伸探討城市發展規劃設計理念,尤其從台灣與國外既有實質環境的形式結果,剖析環境成型過程其背後隱藏性的影響因素,並基於都市 ... 於 ocw.nctu.edu.tw -

#8.活動相簿-打造無障礙宜居城市 - 臺中市政府都市發展局

貫徹無障礙與宜居的城市,友善又迷人的大臺中市。 我們是穿梭在台中的無障礙小隊,友善便利的城市在等著我們! 喵 ~就是這樣! 於 www.ud.taichung.gov.tw -

#9.都市計画 - 小城市 - 小城市役所ホームページ

小城市では、平成22年10月1日に都市計画区域が見直され、「小城都市計画区域」が小城市全域に指定されています。都市計画区域内においては、建築物を新築、増築、改築 ... 於 www.city.ogi.lg.jp -

#10.【城市中的建築深讀】城市規劃|規劃城事 - 島內散步

1955年公告的永和都市規劃,是戰後為安撫大量政治移民的居住問題,在當時「因應軍事防空疏散」的方針之下,所產生的第一批都市計畫。當時的規劃師們,面對台北都會區中已 ... 於 walkin.tw -

#11.預告訂定「基隆市國門廣場周邊地區城市景觀自治條例」。

三、「基隆市國門廣場周邊地區城市景觀自治條例」草案如附件,本案另載於本府都市發展處網站(網址:https://urban.klcg.gov.tw/)網頁。 於 www.klcg.gov.tw -

#12.臺灣都市蔓延之影響因素分析 - 台大地理系

都市 中心人口移向郊區發展之現象越趨明顯,這種人口的郊區化移動使得土地利用模型出現了蔓延. (sprawl)1 現象。 早期都市蔓延研究多就經濟效率之觀點探討分析,其理論 ... 於 www.geog.ntu.edu.tw -

#13.南城都市計畫起動了! | 南城市政府

南城都市計畫起動了! | "新"南城都市計畫起動!在南城市,迄今為止為,在地區居民的理解和合作下,把合併之後的1具性的城鎮建設推進都市計畫區域以及土地使用的諸制度 ... 於 www.city.nanjo.okinawa.jp.t.bh.hp.transer.com -

#14.亞洲智慧城市展登場聚焦印度都市化問題 - 芋傳媒

2018 年亞洲智慧城市展覽暨論壇今天在印度登場,因應印度都市化及人口擴張衍生問題,聚焦智慧運輸、智慧能源及水處理、智慧城市建設與環境永續、物 ... 於 taronews.tw -

#15.全国重点城市都市现代农业调研报告(2012)连载一

韩长赋部长在会上强调,大力发展都市现代农业,推动城郊地区率先基本实现农业现代化,是当前和今后一个时期农业农村经济工作的重要任务,要求大中城市 ... 於 www.moa.gov.cn -

#16.解決都市化衍生問題智慧打造宜居之城 - 電子時報

事實上,智慧城市最大的理念,即是要解決都市人口的居住環境問題,並打造出有機生態系;然而,有些人或許會擔憂舊有的居住地是否會被大幅度地剷除、更動, ... 於 www.digitimes.com.tw -

#17.圖輯:曼城「挖城市」都市園藝節- BBC 英伦网

一件完全由花編織成的長裙成為今年「挖城市」都市園藝節最抓眼球的作品。本次園藝節在曼徹斯特舉辦,在當地經營花店的迪更森花了一周的時間才完成了這 ... 於 www.bbc.com -

#18.戴伯芬從萎縮都市到折疊都市:在城市變老變小之際

SCiRN(Shrinking Cities International Research Network)將縮退城市定義為:「至少一萬人以上的都市人口密集區,面臨二年以上的人口流失,且經濟 ... 於 www.villagetaipei.net -

#19.城市人口暴增UN提醒都市設計 - 環境資訊中心

聯合國「世界都市化前景報告」(UN's World Urbanization Prospects)顯示,城市發展在人口、環境、經濟、社會和空間上,將面臨前所未有的挑戰,若未經 ... 於 e-info.org.tw -

#20.台北市能成為有特色的國際都市嗎? | 盧偉民| 遠見雜誌

國際城市並不一定是龐大約城市。瑞士的日內瓦、奧國的維也納、荷蘭的海牙,人口不多,面積不大,卻因其在國際政治、經擠、文化上的重要性,而成為國際 ... 於 www.gvm.com.tw -

#21.人多也能住得舒適這5個城市勝過紐約、倫敦

《華爾街日報》歸納了最佳城市典範,符合未來高人口密度的居住型態,不是大家熟悉的東京、首爾,也不是紐約、倫敦。 根據聯合國的統計,2008年的全球都市 ... 於 futurecity.cw.com.tw -

#22.許慶:都市農業功能定位及開發思路--理論

都市 農業具有經濟、社會和生態三大功能,在中國發展都市農業,既給城市帶來了清新的生態環境及豐富的物質產品,又給廣大從事農業生產的勞動者帶來了 ... 於 theory.people.com.cn -

#23.臺南市政府全球資訊網-締盟城市

項次 締盟國別; Nation; 国名 締盟日期; Signing; Date; 締結日 1 美國; United States; アメリカ合衆国 1965.2.8 2 韓國; South Korea; 大韓民国 1968.9.17 3 美國; United States; アメリカ合衆国 1977.4.12 於 www.tainan.gov.tw -

#24.都市與城市空間 - 台南應用科技大學

Johnston 以地理學家角度將都市定義為城鎮(town)與城市(city)的關聯,如果. 「都市化(urbanization)」當成一種人口現象,那都市就是指那些超過人口規模. 與(或)密度門檻的 ... 於 elite.tut.edu.tw -

#25.都市和城市的区别?_百度知道

都市 : 大城市。 城市: 规模大于乡村,人口比乡村集中,以非农业活动和非农业人口为主的聚落 ... 於 zhidao.baidu.com -

#26.大城市都市區簇群式空間發展及結構模式 - Google Books

大城市都市區簇群式空間發展及結構模式. Front Cover. 2013 - City planning · 0 Reviews. What people are saying - Write a review. We haven't found any reviews ... 於 books.google.com -

#27.122期月刊內容

而本文則針對做為全球城市(global city)的台北市,在面臨全球經濟中的再結構與都市再結構的巨大變局時,就它的都市政策研擬,首先要面對的現實課題,提出分析,換句 ... 於 www.cdc.fcu.edu.tw -

#28.【政策想想】智慧城市:都市公園的智慧化感測網路 - 想想論壇

現代都市土地面積非常有限,台灣都市計畫當中,公園與綠地面積合計約佔比4-5%,與國際其他大都市相比為低,例如倫敦47%,紐約19.7%,東京12.5%, ... 於 www.thinkingtaiwan.com -

#29.城市、演化、人: 從消費文化到都市規劃, 從中產階級到社會流動 ...

城市 、演化、人: 從消費文化到都市規劃, 從中產階級到社會流動, 從廢墟到網絡, 人類與城市的6000年故事:·名家推薦王志弘│國立臺灣大學建築與城鄉研究所教授屈慧麗│ ... 於 www.eslite.com -

#30.生態城市都市設計操作手冊之研究委託專業服務案 - 營建署

委託辦理成果名稱:, 生態城市都市設計操作手冊之研究委託專業服務案. 委託單位(機關):, 內政部營建署. 執行單位:. 中華民國地區發展學會國立高雄大學區域經濟與都市 ... 於 www.cpami.gov.tw -

#31.创意城市:如何打造都市创意生活圈 - Amazon.com

在经济和资讯全球化的21世纪,如何创造性地进行自我开发,找到自身独特的发展潜能和文化资产,是每座城市的核心目标。《创意城市:如何打造都市创意生活圈》通过阐述 ... 於 www.amazon.com -

#32.打造幸福城市: 政府主導都市更新成果總集| 出版view

打造幸福城市: 政府主導都市更新成果總集 ... 執行單位簡介:1998年3月7日,為了配合行政院「都市更新方案」,都市更新研究發展基金會由國內八家聲譽卓著的企業共同 ... 於 www.ur.org.tw -

#33.PS4 模擬城市都市天際線Cities Skylines 中文英文 - momo摩天 ...

PS4 模擬城市都市天際線Cities Skylines 中文英文, pp, yes99buy momo分店店家推薦!, 家電、視聽、電玩, 電玩/模型, SONY PS4 , SONY PS4遊戲優惠熱銷!-momo摩天商城. 於 m.momomall.com.tw -

#34.大城市都市区簇群式空间发展及结构模式... - WEIBO

大城市都市区簇群式空间发展及结构模式/当代城市规划著作大系-冯艳-建筑科学| 微博-随时随地分享身边的新鲜事儿. 於 weibo.com -

#35.【第四屆都市計劃產學論壇】明日城市:城市的規劃與願景

在台灣,國土計畫的研議和擬訂,目的是重視氣候變遷所帶來環境問題與其解決方針,而大數據、智慧城市等科技躍進所帶來的全球化議題,對於空間或城市規劃 ... 於 www.up.ncku.edu.tw -

#36.城市·都市流浪之旅- song by 貴族音樂ASMR

Listen to 城市·都市流浪之旅on Spotify. 貴族音樂ASMR · Song · 2020. 於 open.spotify.com -

#37.1000 多张免费的“都市”和“城市”照片 - Pixabay

查找“都市”照片。✓ 免费用于商业用途✓ 无需注明归属✓ 高质量图片。 於 pixabay.com -

#38.大城市都市區簇群式空間發展及結構模式 - 中文百科知識

大城市都市區簇群式空間發展及結構模式》共分為五大板塊。 在前面研究的基礎上,提出“大城市都市區簇群式空間結構”這一概念及基本模型。 歸納大城市都市區簇群式空間 ... 於 www.easyatm.com.tw -

#39.低碳城市之都市發展策略 - 社區大學全國促進會

低碳城市之都市發展策略. 全球暖化造成的環境及氣候變遷,已成為世界各國關切之重要議題。都. 市為人類社會經濟活動的中心,聚集了相對多數的人口活動,也成為主要能. 於 www.napcu.org.tw -

#40.博客來-城市的勝利:都市如何推動國家經濟,讓生活更富足

書名:城市的勝利:都市如何推動國家經濟,讓生活更富足、快樂、環保?(最爭議的21世紀都市規畫經典),原文名稱:Triumph of the City: How Our Greatest Invention ... 於 www.books.com.tw -

#41.城市都市

城市都市 圖片免費下載,圖片格式AI,圖片尺寸4240 × 3000px,圖片大小1.2 MB,圖片編號400155699,圖片發佈時間08/05/2018. 於 zh.lovepik.com -

#42.城市.都市流浪之旅(City-Urban wandering) - KKBOX

自然音效BGM博物館的歌曲「城市.都市流浪之旅(City-Urban wandering)」在這裡,快打開KKBOX 盡情收聽。 於 www.kkbox.com -

#43.都市農園健康新生活- Newsweek

... 的影響下,人人都處於緊張的狀態當中,都市農園的建置讓居民走出來,跟大家一起互動交流自己的種植經驗,有療癒心靈的作用,然而田園城市還有許多 ... 於 shuj.shu.edu.tw -

#44.大城市,都市英文 - 查查在線詞典

大城市,都市英文翻譯: grossstadt, die; ..e…,點擊查查綫上辭典詳細解釋大城市,都市英文發音,英文單字,怎麽用英語翻譯大城市,都市,大城市,都市的英語例句用法 ... 於 tw.ichacha.net -

#45.林右昌市長- 開創幸福城市- 都市話題-new - 官方網站 - Turf:協會

幸福城市基隆【開創幸福城市專訪】 基隆市林右昌市長我當市長後,很多人問我說:「市長,你念城鄉所,你覺得什麼最好?」我都跟他們講說:「其實『當市長』最好! 於 www.turf.org.tw -

#47.都市農耕打造田園城市新願景 - 臺北產經資訊網

必須注意的是,霍華德的田園城市帶有烏托邦理想色彩,並與現今的都市發展尺度及型態已不甚相符(當時全球人口僅約16億人,現今全球人口已成長約4.3倍; ... 於 www.taipeiecon.taipei -

#48.city - 都市;城市 - 國家教育研究院雙語詞彙

出處/學術領域, 英文詞彙, 中文詞彙. 學術名詞 社會學名詞, city, 都市;城市. 學術名詞 地理學名詞-兩岸中小學教科書名詞, city, 都市. 學術名詞 於 terms.naer.edu.tw -

#49.都市設計Archives | 眼底城事

主講:曾憲嫻(日本東京大學建築工學博士、國立成功大學都市計劃學系副教授)撰稿:蘇孟宗基隆 ... 專欄, 所有文章 Tagged 基隆, 林雋怡, 波士頓, 海港城市, 都市設計 ... 於 eyesonplace.net -

#50.N0.158「農村住宅與居住環境規劃」報告

社會是一個以共同物質生產活動為基礎的人口集團,「都市」作為一個重要的社會單元,必定集中一定數量的人口,而人口集中的來源必來自農村;而農村人口向城市的流動乃是 ... 於 web.nchu.edu.tw -

#51.世界四大超級城市都市是哪四大世界十大城市排名 - 迪克知識網

巴黎(paris),是法蘭西共和國的首都和最大城市,也是法國的政治、經濟、文化和商業中心,世界五個國際大都市之一(其餘四個分別為紐約、倫敦、東京、 ... 於 www.diklearn.com -

#52.臺北大學衛萬明:打造未來城市,都市規劃也需要超前部署

加上種種因都市成長和土地過度開發衍生的困境,衛萬明從各國案例中探找解方,為未來城市發展尋求新典範。 都市也會長大「成長」需要引導和管理. 「都市像 ... 於 humanityisland.nccu.edu.tw -

#53.請問市區都市都會區的差別在哪裡?? - Clearnote

... 大的差別都市-通常是指人口密度高,工商業程度較發達的地區,通常比較拿來作行政區域的劃分市區-通常是指比較發達的區域,但不一定只有在城市內, ... 於 www.clearnotebooks.com -

#54.臺北市政府都市發展局-首頁

直播地點: 臺北市都發局中區辦公室(臺北市中山區南京東路三段168號18樓). 焦點訊息. 居住服務. 111/01/21 小彎暨興隆D1區社會住宅配租順位抽籤查詢. 都市更新. 於 www.udd.gov.taipei -

#55.佈裡斯班,澳大利亞第三大城市,都市風情十足 - PUA台灣

佈裡斯班,澳大利亞第三大城市,都市風情十足, 佈裡斯班是澳大利亞昆士蘭州首府,人口僅次於悉尼與墨爾本,是澳大利亞第三大城市、重要港口、區域中心 ... 於 puataiwan.com -

#56.都市化程度 - 行政院主計總處

世界各地不論貧富,人口由鄉村向都市移動的 ... 討全球都市化程度及國內概況,因各國都市人口定 ... 國納入,但係依城市而非以都會區或都市群的概念. 於 www.dgbas.gov.tw -

#57.〔好(HURC)城市講堂〕都市更新與社會住宅協奏曲

〔好(HURC)城市講堂〕都市更新與社會住宅協奏曲:阿姆斯特丹與首爾的經驗 ... 天氣良好的午後,本中心後方草地常見三、五位長輩進行法式滾球運動,或有周邊 ... 於 www.hurc.org.tw -

#58.從都市規劃思維來看韌性城市

1.城市地區:緊密發展、增加防洪設施標準、減少逕流及強化社. 區防災,其策略包含:. (1)發展集中於都市化界線,並進行都市更新。 (2)都市地區須能抵禦1 萬頻率 ... 於 www.rde.ntpc.gov.tw -

#59.偉大城市的誕生與衰亡:美國都市街道生活的啟發(電子書)

偉大城市的誕生與衰亡:美國都市街道生活的啟發(電子書) · 1.出版地:台灣 · 2.本商品為虛擬商品,無實體物品。 · 3.兌換網址:https://readmoo.com/redeem · 4.適用閱讀裝置 ... 於 24h.pchome.com.tw -

#60.都市- 維基百科,自由的百科全書

城市 、都市、城、市或都,是指人口較為稠密、工商業較為發達的地區,一般包括了住宅區、工業區和商業區等機能分區,並且具備行政管轄功能。都市中有樓房、 ... 於 zh.wikipedia.org -

#61.都市vs 城市vs 都会这些三个的差别是什么? 请用英文 ... - italki

城市 chéng shì :人口密集、工商业发达的地方,通常是周围地区政治、经济、文化的中心. 都市dū shì :国家的主要城市;大的城市. 都会dū huì 表示都市的意思。 於 www.italki.com -

#62.都市設計,建築,藝術設計,圖書影音 - Momo 購物

都市 設計,建築,藝術設計,圖書影音,各式建築,建築理論,都市設計各式規格種類, ... 折疊都市:從日本的都市規劃實踐經驗,探尋人口減少時代的城市設計和人本生活. 於 www.momoshop.com.tw -

#63.【如何活化一個城市?】都市好生活—城市青年培養皿 - 活動通

都市 好生活—城市青年培養皿. 103年1月7日周二晚上國民黨青年團邀請都市酵母團隊X水越設計分享都市酵母計畫─促進公共使命 ... 於 www.accupass.com -

#64.未來城市–都市垂直農場供你溫飽20160602 | 有機農業全球資訊網

未來城市–都市垂直農場供你溫飽. 想像一下,未來走進家樂福或全聯超市,擺在面前的各種生鮮蔬果,可能不會再是美國的蘋果、澳洲的柳丁,或是日本的水蜜桃,農產品不再 ... 於 www.organic.org.tw -

#65.都市

有別於鄉村(countryside,或稱農村),大部分居住以從事農業生產為主. 的人群,都市(city,城市)基本上有五個基本特徵︰(1) 以從事非農生產的人. 於 ed.arte.gov.tw -

#66.DC光感遊戲PS4 模擬城市都市天際線Cities Skylines 中文英文

DC光感遊戲PS4 模擬城市都市天際線Cities Skylines 中文英文| 電玩精選,下標請備註所需規格,下標后約7-10天到店,部份商品不同規格價格不同. 於 tw.bid.yahoo.com -

#67.生態城市都市設計準則應用之研究 - 內政部建築研究所

中文摘要:一、研究緣起都市的發展朝向全球化、地方化並行發展,世界當前的主流已將都市環境開發與經濟平衡發展列為重要的都市治理議程之中,將「生態城市」(Eco-city) ... 於 www.abri.gov.tw -

#68.整個星球,都是我的城市-都市地理學者Neil Brenner簡介 - 尬叉

因此,行星都市化並不是說地球上的各處以後都會變成高樓林立的水泥叢林,也不是「城市」概念的普遍化,而是世界各處為了支持城市建設和擴散,而與都市 ... 於 godxtaiwan.blogspot.com -

#69.都市規劃界傳奇套書《偉大城市的誕生與衰亡》+《凝視珍‧雅 ...

她是都市規劃必讀經典《偉大城市的誕生與衰亡》的作者,改變了現代都市更新的主要潮流,扭轉了人們對都市的概念、想法,甚至是對生活的想望。 珍‧雅各是個走在時代前端、 ... 於 www.linkingbooks.com.tw -

#70.高雄市政府邁向永續城市--都市設計國際研討會

市府於96年11月30日(五)在金典酒店珍鑽廳,舉辦一場「永續城市之都市設計國際 ... 及台灣各大學知名都市設計講座,與本局一起就城市都市設計轉型、歐亞永續都市設計 ... 於 urban-web.kcg.gov.tw -

#71.萎縮城市的再生契機 - Medium

雖然人口呈正成長,近年來上升趨勢受到總生育率影響逐漸減緩,再加上持續往大都市聚集,近50年來,有370個10萬人以上的城市,面臨到至少10%的人口 ... 於 medium.com -

#72.都市- 教育百科| 教育雲線上字典

經常也是文化藝術生產和消費的集結中心。也稱為「城市」。 於 pedia.cloud.edu.tw -

#73.都市天際線討論與特價商品 - 飛比價格

【新品上市】PS4 模擬城市都市天際線Cities Skylines 中文英文 · 2,338. 最低運費60 · 露天拍賣- fe08803(433個評價) · 前往購買 找同款商品 ... 於 feebee.com.tw -

#74.Speed City極速都市套裝組合 - 玩具“反”斗城

跟Speed City極速都市套裝組合的玩具一起玩!還有超過上千款選擇在台灣玩具"反"斗城門市 ... Speed City極速都市35件小車配件組 ... Speed City極速城市摩天都市停車場. 於 www.toysrus.com.tw -

#75.都市更新對城市發展的 - Coggle

都市 更新對城市發展的(為何需要更新(都市競爭力, 城市國際化的重要, 都市發展面臨的課題, 全球暖化自然災害的預防), 智慧城市(智慧城市要件…: 都市更新對城市發展 ... 於 coggle.it -

#76."城市" 和"市區" 和"都市" 的差別在哪裡? | HiNative

城市(chéng shì), 市區(shì qū), 都市(dū shì)城市的同義字城市都市這兩個單字意思一樣像是台北市就是一個城市(都市) 市區是指一個城市裡比較熱鬧的 ... 於 hinative.com -

#77.桃園市政府都市發展局

最新消息 · 公展公告 · 紓困及防疫專區. 於 urdb.tycg.gov.tw -

#78.城市的未來遠景,打造智慧城市的起手式

當人口持續向都市靠近,鄰近中小型城鎮也逐漸被吸納進一個一個的帶狀都市圈。都市化程度升高以及巨型都市(megacity)的數量增加,水、電、治安、醫療、都市服務等資源的 ... 於 www.charmingscitech.nat.gov.tw -

#79.【前沿科技】PS4模擬城市都市天際線Cities Skylines中文英文

遊戲類型: 模擬經營生產企業: 任天堂遊戲名稱: 都市天際線購買【前沿科技】PS4模擬城市都市天際線Cities Skylines中文英文. 於 shopee.tw -

#80.都市交通素材-新人首單立減十元 - 淘寶

北京地鐵特寫軌道鐵軌城市交通都市快節奏生活出行高清影片素材. ¥. 6.8. 已售14件. 8評價 · 線性線條線描素材城市都市公路立交通建設矢量插畫設計素材. 於 world.taobao.com -

#81.都市 - 萌典

居民的職業多元化,以農、林、漁、牧業以外的職業為主,並設有正式的行政組織,以維持較高水準的公共建設和服務。似都會、都邑、城市反鄉下、鄉村. 閩城市、都市. 於 www.moedict.tw -

#82.奧運城市:都市化為籃球強國之秘? - This Big City

奧運城市:都市化為籃球強國之秘? Theodore Brown 10 8 月, 2012. 若要炫耀國家軟實力,奧運再適合不過,1936年柏林奧運,獨裁者希特勒氣勢正旺,試圖藉以彰顯亞里安 ... 於 thisbigcity.net -

#83.城市快速發展的都市規劃 - 文采實業

片名:城市快速發展的都市規劃. From Village to Metropolis – The Rapid Growth of Cities. 世界有一半的人口已經生活在城市中,而且這一個數字預計在未來幾年還會 ... 於 www.tntn.com.tw -

#84.訊息 - 新竹市政府都市發展處

初期擬於其都市更新案事業計畫擬定時期先捐贈200萬元規劃費,作為辦理護城河全段之景觀規劃與綠美化設計作業,捐贈儀式訂於3月30日上午九時於新竹市政府「智慧城市」、「 ... 於 urban.hccg.gov.tw -

#85.從「汽車之國」到「步行城市」:英美都市規劃專家給台灣的 ...

一文詳細介紹過的《步行城市》(Walkable City: How Downtown Can Save America, One Step at a Time),作者為都市設計師史貝克(Jeff Speck),2012 ... 於 opinion.udn.com -

#86.一線城市都市圈規劃先後擴容,領跑進入「布網發展」時代

上海「1+8」、深圳「1+4」、廣州打造「廣佛肇清一體化」,北京城市副中心與「北三縣」統一規劃,都市圈時代,一線城市忙著與周邊區域「合縱連橫」。 於 kknews.cc -

#87.都市区、都市圈与城市群的概念界定及其比较分析 - 中国区域 ...

洪世键等认为,都市区是由人口规模较大的城市作为核心,包括周边地区与该城市有着紧密经济社会联系且具有一体化倾向的邻接地域构成的功能区域。宁越敏认为 ... 於 www.cre.org.cn -

#88.T-風火輪火辣小跑車城市都市場景軌道百變拼搭軌道男孩兒童 ...

2021年11月超取$99免運up,你在找的T-風火輪火辣小跑車城市都市場景軌道百變拼搭軌道男孩兒童玩具車模就在露天拍賣,立即購買商品搶免運及優惠, ... 於 www.ruten.com.tw -

#89.回顧2015年十本都市學好書,特別附贈十項新年拾遺 - 關鍵評論網

「都市學」並不是常用的譯名,在此我用「都市學」來涵蓋與都市空間、都市研究(urban studies)、城市文化、規劃政策、建築文化、介入城市的藝術等相關議題 ... 於 www.thenewslens.com -

#90.第七章生態城市都市設計規範

本計畫所擬定之都市設計準則主要依循第六章所提生態城市推動策略的四個面向,. 將增加綠資源改善微氣候、水資源的儲備、節約與再利用、再生能源與節能省碳、綠色. 運輸納入 ... 於 trp.penghu.gov.tw -

#91.智慧城市- 定義、應用、與實際案例| OOSGA

全球有超過一半的人口居住在都市,且根據國際移民組織,全球每周都有300多萬的居民從鄉村遷往都市居住。同時,在2040年,都市更是會再增加25億人口。 隨著都市化的 ... 於 oosga.com -

#92.城市.都市流浪之旅... - MyMusic

城市 .都市流浪之旅(City-Urban wandering)-歌詞-無歌詞-MyMusic懂你想聽的,打開APP立即開始聽歌. 於 www.mymusic.net.tw -

#93.安居城市都市更新宣導計畫 - 開放標案

招標單位:新北市政府採購處,招標金額:6020000,招標日期:2014-12-07,標案案號:1031217E,分類:勞務類. 於 pcc.mlwmlw.org -

#94.單一選擇題1. ( )由都市化程度可以看出一國或一地的經濟發展程度

心都市不包括下列哪一個城市?(A)臺中市(B)高. 雄市(C)臺北市(D)花蓮市。 6. ( )下列哪一個縣市受到高科技產業的影響,吸引了眾. 多高學歷人口的移入,使該縣市 ... 於 cloudschool.chc.edu.tw -

#95.步入城市 - OURs都市改革組織

台北市「綠色城市政策」已執行多年,面對不斷改變的城市輪廓與綠色環境,都市政策從URS、OPEN GREEN到田園城市,都反映了不同的決策思維和議題設定。 於 ours.org.tw -

#96.臺北願景計畫- 都市規劃理論:田園城市Garden City

都市 規劃理論:田園城市Garden City · 隨著科技、文明的進步,以及經濟、社會、政治等條件的變遷,在不同時空背景下,人類對於心中的烏托邦有著不同想像, ... 於 zh-cn.facebook.com -

#97.台灣都市發展史

德國社會學家伊里亞斯3(Elias)從日常生活的研究. 著手研究西方社會「生活態度」的轉換,發現十九世紀後隨著工業化、政治民主. 和都市化的過程,工人和農民大量湧入城市, ... 於 research.ncnu.edu.tw -

#98.未來城市– 都市垂直農場供你溫飽 - 泛科學

未來城市– 都市垂直農場供你溫飽. 李柏昱 ・2015/11/26 ・2350字 ・閱讀時間約4 分鐘 ・SR值556 ・八年級. +追蹤. 想像一下,未來走進家樂福或全聯超市,擺在面前的 ... 於 pansci.asia